PRIMO PIANO

Più produzione, meno consumi

PROFESSIONI

La parte oscura del nostro stato di diritto

CULTURA Sold out per finta

PRIMO PIANO

Più produzione, meno consumi

PROFESSIONI

La parte oscura del nostro stato di diritto

CULTURA Sold out per finta

PER LEGGERE L’ARTICOLO

(clicca sul titolo dell’articolo per accedere ai link)

La bellezza salverà il mondo di Carolina Parma

Neuroestetica un'esperienza strategica di Biancamaria Cavallini

L’estetica democratica del design di Matteo Durante

Il potere dell’arte in studio di Matteo Durante

Da canone a processo: il nuovo volto della bellezza di Giovanni Matteucci

Più produzione, meno consumi di Giovanni Francavilla

Infrastrutture, eppur si muovono di Laura Ciccozzi

L’estate calda di Ursula di Theodoros Koutroubas

Una città per chattare di Roberto Carminati

La parte oscura del nostro stato di diritto di Matteo Durante

Divorzio all’italiana di Rosanna Mura

Emergenza caldo, le parti sociali in campo di Diana Larenza

Una nuova “inquietudine scientifica” di Giampaolo Di Marco

Nell’era dei “gastro esibizionisti” di Guido Mattioni

Dieci libri sotto l’ombrellone di Sara Napolitano

Direttiva qualifiche, a metà del guado di Sabina Pizzamiglio

Le radici di un’identità

di Carmelo Russo

Le antiche pietre ci dicono chi siamo di Romina Villa

Sold out per finta di Carlo Bertotti

La misura dell’uomo di Roberto Carminati

L’Editoriale di Marco Natali

News From Europe a cura del Desk europeo di ConfProfessioni

Pronto Fisco di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Welfare e dintorni

In vetrina in collaborazione con BeProf

Post Scriptum di Giovanni Francavilla

Dottore commercialista e Revisore Legale. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze – Area Reddito d’Impresa. Membro dell’Advisory Board Assoholding. E’ Autore di numerosi libri in materia fiscale e articoli su riviste di settore. Relatore in eventi delle principali organizzazioni convegnistiche.

Psicologa del lavoro, Responsabile Scientifica, Consigliera d’Amministrazione e Direttrice Operativa di Mindwork. Da gennaio 2020 è membro del Consiglio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria. TEDx speaker, scrive periodicamente per Il Sole 24 Ore ed è autrice dei seguenti libri: “Come stanno i tuoi? Perché è importante il benessere psicologico in azienda” (2022, Vallardi Editore), “Vulnerabilità” (2024, FrancoAngeli Editore) e “Ritorno al benessere: gestire lo stress e prevenire il burnout per organizzazioni sostenibili” (2024, FrancoAngeli Editore). Da febbraio 2023 è co-host del podcast di Will Media (Chora Media) e Mindwork “Troppo Poco” che parla di salute mentale al lavoro.

Professore ordinario presso il Dipartimento di filosofia dell’Università di Bologna dal 2014. Svolge ricerche prevalentemente nell’ambito dell’estetica contemporanea tedesca e anglo-americana. I suoi studi riguardano il nesso tra prassi percettiva, processi formativi e pratiche espressive secondo una concezione antropologica dell’estetico. Attualmente la ricerca ha riguardato fenomeni di esteticità diffusa e la determinazione dell’estetico in quanto campo relazionale secondo il modello della mente estesa.

Nato a Udine nel 1952, ha vissuto a Milano quarant’anni, spesi in importanti quotidiani, settimanali e mensili, ricoprendo tutti i ruoli, da cronista a vicedirettore, incarico che però, da insofferente qual è alle scrivanie, ha lasciato sua sponte per ritornare al ruolo a lui più congeniale, quello di inviato speciale, in viaggio intorno al mondo e attorno all’uomo. Dal 2015 vive nella Repubblica di San Marino, che ama in quanto luogo di sorrisi e Antica Terra della Libertà, pur senza mai dimenticare la sua “casa lontano da casa”, la bellissima Savannah, in Georgia, dov’è cittadino onorario dal 1998.

«Non c’è alcuna differenza tra un’impresa individuale e un professionista iscritto a un ordine o a una professione non ordinistica. Si tratta di un passaggio doveroso che recepisce un principio unanimemente condiviso: per impresa deve intendersi qualsiasi entità che svolge un’attività economica a prescindere da forma e organizzazione»

— Massimo Bitonci, Sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy

Avvocata è iscritta all’albo del Foro di Cagliari dal 2001. È Segretaria di ANF Cagliari e componente del Direttivo Nazionale di ANF. È Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e componente esterno della Commissione Pari Opportunità del CNF. Si occupa di diseguaglianze di genere e pari opportunità.

Dottore commercialista, esperto in fiscalità delle imposte dirette, accertamento e contenzioso tributario e fiscalità internazionale. Ha lavorato all’Agenzia delle Entrate e al ministero delle Finanze, dipartimento delle Finanze. Relatore e docente in numerosi corsi di diritto tributario e autore di numerose pubblicazioni. È componente della Commissione degli esperti degli studi di settore, in rappresentanza di Confprofessioni.

Il Libero Professionista

Mensile digitale di informazione e cultura

direttore responsabile

Giovanni Francavilla

redazione

Nadia Anzani, Mario Rossi

hanno collaborato

Carlo Bertotti, Lelio Cacciapaglia, Roberto Carminati, Biancamaria Cavallini, Laura Ciccozzi, Luca Ciammarughi, Isabella Colombo, Matteo Durante, Theodoros Koutroubas, Diana Larenza, Giovanni Matteucci, Guido Mattioni, Rosanna Mura, Sara Napolitano, Carolina Parma, Sabina Pizzamiglio, Carmelo Russo, Maurizio Tozzi, Romina Villa

segreteria di redazione

Miriam Minopoli

comitato editoriale

Roberto Accossu, Salvo Barrano, Paola Cogotti, Carmen Colangelo, Alessandro Dabbene, Luigi Alfredo Carunchio, Andrea Dili, Paola Fiorillo, Raffaele Loprete, Marco Natali, Maria Pungetti, Dominella Quagliata, Ezio Maria Reggiani, Gioele Semprini Cesari

redazione

Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano

contatti

Tel. 02 36692133 Fax 02 25060955 redazione@illiberoprofessionista.it info@illiberoprofessionista.it

editore

Lp Comunicazione Srl, Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n. 118 del 24/02/2011

progetto grafico e impaginazione Pianeta.Studio Srl Società Benefit di Massimiliano Mauro info@pianeta.studio | @pianeta_studio

Designer Francesca Fossati

disclaimer I contenuti e le informazioni contenute ne il Libero Professionista sono sottoposti ad un accurato controllo da parte della redazione, nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia, il Libero Professionista declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti in merito a eventuali danni che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti.

Il Libero professionista può contenere collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti di proprietà di soggetti diversi da il Libero Professionista e declina ogni responsabilità riguardo il contenuto di questi siti o l’uso delle informazioni raccolti dagli stessi.

Tutti i contenuti de il Libero Professionista possono essere utilizzati, a condizione di citare sempre il Libero Professionista come fonte ed inserire un link o collegamento ben visibile a https://confprofessioni.eu/ il-libero-professionista-reloaded/.

© Il Libero Professionista • All rights reserved 2024

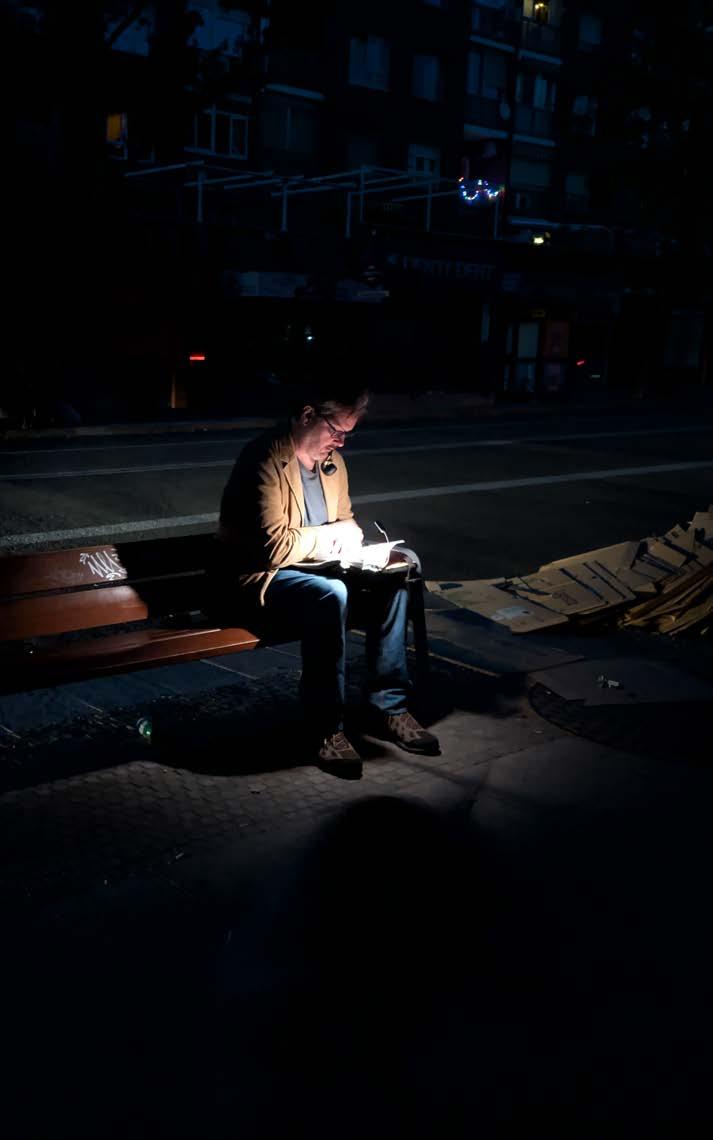

Sono uscito dal Teatro Mario Dal Monaco a Treviso la sera del 19 luglio, con in testa ancora l’eco de “Gli Invisibili. La solitudine dei Giusti”, lo spettacolo-evento che Confprofessioni ha voluto e realizzato insieme ad Avviso Pubblico e alle istituzioni locali. Ero scosso dalle parole potenti e dalla partecipazione appassionata del pubblico: un abbraccio ideale alle persone che nel silenzio hanno difeso la giustizia, metafora di un Paese dove il ceto medio è entrato in una crisi tanto profonda quanto silenziosa.

La spina dorsale dell’economia sconta oggi un arretramento, è sempre più ai margini, dimenticata. Professionisti, impiegati, artigiani, piccoli imprenditori, non sono poveri, ma nemmeno sereni. Stringono i denti, rinunciano, resistono. Secondo il Censis, il reddito disponibile lordo pro-capite in Italia è calato del 7% in vent’anni. La ricchezza netta del 5,5%. Ma a pesare è soprattutto la percezione: l’85% degli italiani crede che la propria posizione sociale non potrà migliorare. Assistiamo a una spaventosa crisi della speranza, della fiducia, della prospettiva verso il futuro. Non è solo un problema economico, ma di identità e coesione sociale

che investe larga parte della popolazione: secondo un sondaggio, sempre a cura del Censis, più del 60% degli italiani. Il ceto medio in Italia, un tempo vero motore della democrazia e del benessere, è ora intrappolato tra un welfare debole e una mobilità sociale inesistente. Nel pubblico a Treviso, tra i professionisti presenti, ho visto i volti di avvocati, commercialisti, medici; una classe media in bilico, spesso costretta a misurarsi con una realtà inedita: quella di un ascensore sociale bloccato, della costrizione a fare rinunce quotidiane.

La solitudine dei “giusti” rispecchia quella di una classe sociale che non chiede più solo riscatto economico, ma riconoscimento: di valore, di ruolo, di rappresentanza. È ora di costruire quindi una nuova alleanza tra cittadini e istituzioni: politiche attive del lavoro, servizi per la famiglia, una seria valorizzazione del capitale umano, pari condizioni di lavoro e di reddito tra uomini e donne. Bisogna ricostruire il tessuto del ceto medio, renderlo visibile, investire su di esso come investimento nel futuro. È ora di rimettere al centro chi lavora, chi forma, chi cura, chi costruisce. La classe media non chiede privilegi, ma futuro.

I fatti, le analisi e gli approfondimenti dell’attualità politica ed economica in Italia e in Europa. Con un occhio rivolto al mondo della libera professione

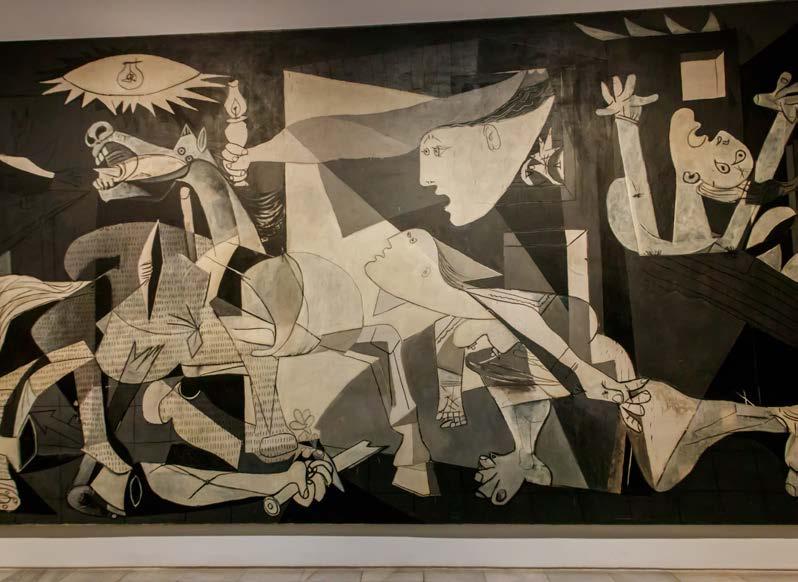

L'armonia e la bellezza sono forze vitali che nutrono la nostra psiche, stimolano la nostra creatività e migliorano la qualità della nostra vita. Sarà per questo che il mercato delle opere d'arte mostra interessanti segnali di ripresa e anche la musica classica attira sempre più le nuove generazioni. Ma non solo. L'arte fa bene anche negli ambienti di lavoro, influenzando performance e produttività

In un mondo che spesso privilegia la velocità, l’efficienza e il tangibile, potremmo essere tentati di considerare la bellezza e l’arte come lussi piacevoli ma non essenziali. Eppure, un’osservazione più attenta rivela una verità profonda: da millenni, l’essere umano ha cercato, creato e venerato il bello, manifestandolo in ogni aspetto della propria esistenza, dalle grotte preistoriche alle cattedrali gotiche, dai canti popolari alle sinfonie più complesse. Testimonianze che confermano quanto la bellezza e l’arte non sono solo un abbellimento esteriore, ma forze vitali che nutrono la nostra psiche, stimolano la nostra creatività e ci connettono a qualcosa di più grande di noi stessi, modellando in modo indelebile la nostra percezione del mondo e la qualità della nostra vita. A sostenerlo è anche la neuroestetica, disciplina nata nel 2001 che studia il misterioso processo percettivo e chimico che si attiva nel momento in cui i nostri occhi incontrano un’opera

d’arte: un iter visivo attivo costruttore dell’immagine percepita e in grado di generare in noi quelle sensazioni di bellezza e piacere che le opere d’arte sono in grado di regalarci ogni volta che ci soffermiamo davanti a loro.

Forse è anche per questo che il mercato dell’arte, seppur in flessione da qualche anno a livello mondiale a causa dell’instabilità geopolitica e dei mercati finanziari ballerini, mostra una certa resilienza e lascia sperare in una fine 2025 in ripresa. I numeri parlano chiaro. Stando infatti alla nona edizione del rapporto The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2025, redatto dall’economista culturale Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, e pubblicato in collaborazione con Art Basel e UBS, che ogni anno fornisce un’analisi macroeconomica dello stato del mercato globale dell’arte antica, moderna e contemporanea, le vendite d’arte a livello globale, nel 2024 hanno raggiunto un valore stimato di 57,5 miliardi di dollari, con un calo del 12% sull’anno precedente.

A rallentare sono state sia le vendite dei galleristi sia quelle delle aste pubbliche, con cali rispettivamente del 6% e 25%. Ma nonostante tutto il settore ha mantenuto una certa dinamicità grazie alla tenuta dei segmenti a prezzo inferiore che hanno contribuito a diversificare l’ecosistema di mercato. Il periodo di grande instabilità ha portato gli amatori a una maggiore prudenza, preferendo opere con prezzi più contenuti e ad avere un approccio più cauto nell’offerta che ha portato a una presenza minore di capolavori in vendita. A confermarlo è il dato sul volume numerico delle transazioni che, a differenza del valore generato, è invece salito nel 2024. Sebbene, infatti, i valori siano diminuiti del 12% su base annua, il numero di vendite realizzate è aumentato del 3%, a dimostrazione di un certo dinamismo resiliente e costante.

Che l’arte e la bellezza siano un medicamento per la nostra psiche lo testimonia anche il buon andamento del mercato museale. A snocciolare le cifre in questo caso ci ha pensato, come ogni anno, The Art Newspaper, prestigiosa rivista internazionale dedicata all’arte, pubblicando la classifica dei 100 musei più visitati al mondo nel 2024. Così scopriamo che il Louvre si conferma essere il museo più visitato al mondo con 8.737.050 visitatori, l’1% in meno rispetto al 2024, seguito dai Musei Vaticani che hanno totalizzato 6.825.436 ingressi, registrando un aumento dell’1% rispetto al 2023, mentre la terza posizione è occupata dal British Museum che nel 2024 ha visto i suoi visitatori lievitare dell’11% sull’anno precedente. Il primo museo statale italiano lo si trova al 19esimo posto con la Galleria degli Uffizi con 2.908.028 visitatori, il 7% in più rispetto al 2023 e il 23% in più

rispetto al 2019. Al 56esimo posto troviamo invece il Palazzo Ducale di Venezia con 1.333.314 visitatori, +2% rispetto all’anno precedente; l’80esimo posto è invece occupato dal Museo Egizio con 1.036.689 visitatori, - 2% rispetto al 2023. Infine con 909.020 visitatori Palazzo Pitti di Firenze si piazza all’89esimo posto (dall’81esimo) con un incremento del 3 sul 2023. Classifica a parte, lo scorso anno in Italia i musei, monumenti, aree archeologiche (MMAA) in media hanno registrato un aumento di visitatori del 7% e di biglietteria del 6%. In leggero calo, invece, i finanziamenti pubblici, passati dal 40% al 38%, stabili quelli privati del 17% e altri introiti del 4%.

E la conferma che abbiamo bisogno di circondarci di armonia arriva anche dal mondo della musica classica che, a sorpresa, sta conquistando sempre più giovani. Basti dire che a Roma sono addirittura nati i rave di musica classica, che portano centinaia di ragazzi a ballare fino a notte

fonda sulle note di Bach e Vivaldi. Ma c’è anche Amadeus Factory, che potremmo definire come l’X Factor della classica, e il concorso pianistico nazionale Premio Venezia dedicato agli under 35, con la passione per l’opera. Non solo: dal teatro La Fenice di Venezia alla Scala di Milano, dall’Opera di Roma al San Carlo di Napoli, passando dal Santa Cecilia di Palermo, si registrano dati e affluenze in crescita sulla presenza di adolescenti e giovani nei teatri italiani. Sempre più, inoltre, sono le iniziative che mirano ad avvicinare i giovani alla musica classica e alle opere. Tanto che secondo l’Istat, circa il 16% dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha partecipato ad almeno un concerto di musica classica negli ultimi anni. Così, mentre su TikTok l’hashtag TikTok #classictok conta circa 80 milioni di visualizzazioni, gli esperti cercano di inquadrare il fenomeno che deve il suo successo a diversi fattori. Il primo è la presenza costante di com-

posizioni di orchestra in successi pop, come la serie televisiva sudcoreana Squid Game o l’americana Bridgerton. Completano il quadro le estetiche micro-trend di quest’epoca - come la Dark Academia, sottocultura romantica che celebra bellezza del passato anche appropriandosi della musica classica per accentuare atmosfere baudelairiane - e la produzione di film che omaggiano grandi personalità del genere, come Tàr, dedicato a Lydia Tár, tra le più grandi compositrici/direttrici d’orchestra e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca e Maria, pellicola che ripercorre gli ultimi giorni di vita del soprano Maria Callas.

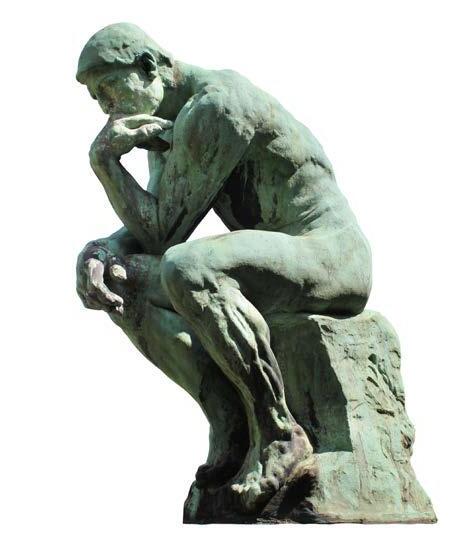

Ma anche negli ambienti di lavoro l’arte negli ultimi tempi ha saputo guadagnarsi interessanti spazi. Diverse sono le aziende che ospitano al loro interno collezioni d’arte o mostre temporanee. Un esempio è Elica, azienda nota in tutto il mondo per le sue cappe di design, dove l’arte viene considerata un modello etico. Motrice di creatività, innovazione, progresso, sostenibilità. Una convinzione che ha portato la famiglia Casoli, proprietaria dell’azienda di Fabriano, a creare una Fondazione dedicata al fondatore della società: Ermanno Casoli che può essere considerata una pioniera nell’indagare le potenzialità del dialogo tra arte e impresa, tanto da affermarsi negli anni come modello per la formazione aziendale, con attività artistiche rivolte ai dipendenti e alle loro famiglie. E nella bellezza credeva molto anche Pietro Barilla, fondatore del noto pastificio nazionale che amava ripetere: «L’arte è una bellezza da condividere». La sua frequentazione con critici e artisti lo portò a circondarsi di opere d’arte moderna e a circondarne tutti i suoi collaboratori. Così gli uffici e il pastificio di Pedrignano a Parma assunsero da subito l’aspetto di un affascinante museo: un connubio insolito tra la bellezza del saper produrre cibo buono e le forme dei quadri

di Boccioni, De Chirico, Magritte, Guttuso, Morandi, Chagall, Picasso e delle sculture di Rodin, Moore, Marini, Manzù. «Mi piace che quadri e sculture vivano fra chi lavora nell’azienda. In ogni ufficio un quadro più o meno importante. Importante però è solo il giudizio della critica. Per me, infatti, sono tutti importanti: li ho scelti uno per uno lasciandomi trascinare dall’emozione», diceva Pietro Barilla. Una passione che poi è stata portata avanti anche dai figli.

E non sono scelte casuali. Alcuni studi mostrano, infatti, che l’arte fa bene al business contribuendo a migliorare le performance degli indicatori economico-finanziari e a dare un’immagine positiva di un’azienda ai potenziali clienti e futuri dipendenti. Ma ci sono anche benefici che coinvolgono la sfera psicologica e del benessere della persona, contribuendo a motivare e coltivare la creatività e la socialità. ■

Non solo decoro per pareti e per uffici di rappresentanza. Il bello negli studi professionali così come in ufficio orienta in maniera inedita lo sguardo, restituisce senso, rallenta il ritmo e apre spazi di possibilità. Perché quando un luogo di lavoro è appagante le persone si sentono riconosciute, valorizzate e coinvolte

Accade qualcosa quando la bellezza entra negli uffici. Non si limita a decorare le pareti o a rendere gli spazi più curati e accoglienti. Il bello trasforma: orienta in maniera inedita lo sguardo, restituisce senso, rallenta il ritmo e apre spazi di possibilità. Negli ultimi anni, la riflessione sul ruolo dell’estetica in azienda ha guadagnato attenzione. In un mondo del lavoro sempre più accelerato, competitivo e segnato da ansia e stress, il bello può diventare un fattore strategico.

L’ESTETICA ORGANIZZATIVA

L’estetica in azienda supera la dimensione visiva: i processi cognitivi, decisionali e relazionali sono infatti profondamente influenzati dalle caratteristiche dell’ambiente in cui si svolgono. Da questo punto di vista, si potrebbe affermare che l’estetica modula i comportamenti1.

Alcuni studi2, ad esempio, hanno rilevato che l’esposizione alle opere d’arte riduce l’ansia e lo stress. Altri, che una progettazione attenta degli uffici - orientata al bello, al comfort e centrata sulle persone - non solo ha un impatto positivo sull’immagine aziendale e nell’attrarre talenti, ma migliora anche produttività e benessere3

A tal proposito, una ricerca condotta da Craig Knight e Alexander Haslam4, ha quantificato questi effetti, mostrando incrementi di produttività fino al 17–32 %, specialmente quando le persone avevano la possibilità di scegliere personalmente gli ornamenti. In particolare, lo studio ha dimostrato come gli ambienti di lavoro arricchiti con arte e piante non solo siano più favorevoli in termini di comfort fisico e psicologico e soddisfazione lavorativa, ma permettano anche di svolgere i compiti più velocemente, senza perdere in precisione. L’abbellimento dello spazio, inoltre, è stato associato a una maggiore identificazione con l’organizzazione. Le neuroscienze spiegano questi effetti: la

note

1 Dangmei, J. (2017). Organizational aesthetics and its implications for managing human resources at workplace. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 7(3), 151-156

2 https://www.auckland.ac.nz/en/ news/2021/09/29/can-viewing-art-reduce-stress. html

3 https://www.idi-design.ie/content/files/ impact-office-design-full-research.pdf

4 https://psycnet.apa.org/buy/2010-12508-006

bellezza stimola il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore legato al piacere e alla motivazione. L’arte favorisce inoltre la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di adattarsi e riorganizzarsi.

Un aspetto cruciale in contesti caratterizzati da continui cambiamenti. In particolare, esiste addirittura una disciplina multidisciplinare - chiamata neuroestetica - che studia specificamente le basi neurali dell'esperienza estetica, con l’obiettivo, ad esempio, di indagarne gli effetti terapeutici.

L’ARTE ENTRA IN UFFICIO

Sempre più aziende, in Italia e all’estero, sperimentano nei loro uffici il potere trasformativo dell’arte. Coldwell Banker Richard Ellis, multinazionale del real estate, non solo ospita collezioni permanenti nei propri spazi, ma pone particolare attenzione alla loro progettazione, con l’obiettivo che questi siano il più possibile “human-centric”. Nel nostro Paese,

Deloitte Legal ha promosso il progetto “Arte In Ufficio”, esponendo nella propria sede di Milano alcune creazioni artistiche, in collaborazione con ArtNoble Gallery. Significativa è inoltre l’esperienza di Deutsche Bank, proprietaria di una collezione di oltre sessantamila opere.

L’azienda rende quest’ultime accessibili e consultabili ai propri dipendenti attraverso un’app dedicata, e permette di “noleggiarle” per arredare gli uffici della propria sede. L’esempio di Deutsche Bank, in particolare, dimostra come l’arte possa andare ben oltre l’estetica: può diventare esperienza condivisa e strumento di connessione. Investire nel bello è una scelta che rivela molto della cultura organizzati-

va: valorizza l’esperienza umana e riconosce e legittima il bisogno di emozionarsi. Quando un luogo di lavoro è accogliente ed esteticamente appagante, le persone si sentono riconosciute, valorizzate e coinvolte. Portare l’arte in azienda è dunque un invito a ripensare il rapporto con il lavoro. Non è necessario rivoluzionare uffici e sedi.

È possibile cominciare con progetti pilota: un’opera d’arte in sala riunioni, così come una mostra temporanea negli spazi comuni. Il bello non necessità di grandi numeri, ma di piccoli accorgimenti. Di gesti concreti che rendano le organizzazioni non solo più umane, ma anche maggiormente in grado di immaginare il futuro. ■

di Matteo Durante

L’oggetto di design giusto in un luogo di lavoro trasmette calore e accoglienza e migliora la qualità della vita di chi quell’ufficio lo frequenta per diverse ore. Il bello è terapeutico: deve sostenere, ispirare, fare star bene. Parla l’architetto designer

In un mondo dove le ore trascorse al lavoro superano spesso quelle dedicate alla vita privata, l’ambiente professionale diventa il palcoscenico della nostra quotidianità. Chi meglio dell’architetto Roberto Semprini, il creatore di Delfin, il tavolino-scultura in esposizione al Design Museum di Londra e del divanetto Tatlin a forma di spirale, una delle voci più autorevoli nel campo del design, può raccontarci l’importanza della bellezza negli spazi di lavoro e di come estetica e funzionalità possano trasformare un ufficio in un luogo dove “si sta bene”, con un impatto tangibile sulla produttività e il morale? Lo abbiamo raggiunto a Ragusa Ibla, a margine della quinta edizione del Festival Barocco e Neobarocco, di cui Semprini è direttore artistico e ideatore, che anima i palazzi barocchi più belli della città patrimonio Unesco con eventi, mostre, incontri, videomapping, talk con architetti, designer, artisti, stilisti e studenti.

D. Il tema della bellezza sembra essere il cuore del suo lavoro. Quanto è importante oggi?

Direi che è imprescindibile: non se ne può fare a meno. Il design, nel tempo, ha assunto un ruolo quasi terapeutico: non è solo questione di estetica, ma anche di far star bene le persone. Questo è il suo potere, democratico, diverso da quello dell’arte. Mentre l’arte può emozionare e scuotere, il design risponde anche a esigenze di funzionalità. Una poltroncina, ad esempio, non deve solo essere bella, ma deve accogliere, essere comoda, pratica.

D. È come se il design avesse “rubato” spazio all’arte. Lei come definisce questa relazione?

Il confine tra arte e design è sottile. E la differenza tra i due mondi non sta nella bellezza o nel prezzo. Entrambi tra l’altro possono essere prodotti in serie. Ciò che

distingue il design dall’arte è la funzione. Un quadro è contemplativo, è puro piacere estetico, mentre un oggetto di design ha una missione: essere utile. Ecco perché creare un oggetto che sia funzionale e bello è una sfida molto complessa. Mentre gli artisti devono, diciamo così, rispondere “solo” al canone della propria sensibilità.

D. Lei ha definito la bellezza del design democratica. Cosa intende?

Significa che il design è accessibile. Questo è il suo potere: entrare in case, uffici, hotel, navi, e far parte della vita quotidiana di molte persone. Per essere chiaro: non è tanto il prezzo a rendere democratico un oggetto di design, visto che ci sono pezzi

Roberto Semprini, architetto e designer inventore di Delfin il tavolino-scultura esposto al Design Museum di Londra

che costano come o più di un’opera d’arte, quanto il fatto che, riprodotti in serie limitata, molti pezzi sono pensati per essere fruibili e goduti da un pubblico più ampio. È una forma di bellezza che si diffonde e si condivide, che gira di più nel mondo.

D. La funzionalità sembra essere centrale nel suo approccio. Come si traduce nel mondo del lavoro?

Un ufficio ben progettato è un ufficio dove si sta bene. La lampada giusta non è solo una fonte di luce, ma una presenza che trasmette calore e accoglienza e che migliora la qualità della vita di chi quell’ufficio lo frequenta per diverse ore. L’arte può avere un impatto emotivo: il celebre “Urlo” di Munch è un pugno allo stomaco. Il design, invece, è - deve essere - terapeutico: deve sostenere, ispirare, fare star bene.

D. Ha creato oggetti che sono diventati vere icone del design italiano, come il celebre divanetto Tatlin per Edra, celebrato pure con un francobollo. Come nascono queste idee?

Spesso da un approccio artistico. L’ispirazione arriva da forme naturali, dalla storia, dal barocco. Penso, ad esempio, alle opere ispirate alla spirale del rosone, che ho realizzato per il festival di Ragusa Ibla. È un dialogo continuo tra passato e presente, tra estetica e funzione.

D. Cosa distingue design e artigianato?

Direi che l’artigianato è il ponte tra arte e design. Un artigiano è spesso anche un artista, soprattutto quando realizza prototipi o pezzi unici per il design, anche se per conto di un’azienda. Ovviamente non mi riferisco all’artigianato commerciale, senza anima. Parlo di quello fatto con passione, con mani esperte che creano qualcosa, di taylor made, cioè su misura, unico e speciale.

D. Ha un’idea personale della bellezza funzionale. Come la descriverebbe?

Un tempo si diceva che la forma segue la funzione. Oggi possiamo affermare che è l’emozione a seguire la funzione. Gli oggetti devono suscitare emozioni, essere belli e funzionali allo stesso tempo. Questo è il design che amo: democratico, accessibile, capace di migliorare la vita di chi lo sceglie.

D. Il design made in Italy è ancora un punto di forza del nostro Paese?

Assolutamente. Il nostro design, come la moda e la cucina, ha una marcia in più. Abbiamo un patrimonio culturale immenso, una diversità regionale che arricchisce il nostro genio creativo. Questo ci rende unici e difficili da eguagliare. Speriamo di continuare a essere imbattibili!

di Matteo Durante

La bellezza ha il potere di elevare gli ambienti, trasformandoli in spazi che ispirano e trasmettono emozioni. Ma è anche un valido biglietto da visita che riflette l’identità e i valori di uno studio professionale. Un modo per raccontare una storia, quella di chi vive e lavora in quegli spazi, ma anche per lasciare un segno in chi li visita. Parola di avvocato-collezionista

Luca Giacopuzzi, uno dei primi avvocati in Italia ad occuparsi anche di diritto dell'arte

«Alle famiglie e ai privati che si rivolgono al mio studio per una consulenza sull’acquisto di un’opera d’arte, la prima domanda che faccio è: perché lo vuoi fare? Per un appagamento estetico? Per un "dividendo" di tipo culturale, cioè l’idea di avere alla parete un’opera museale? O come semplice investimento? Partendo dal presupposto che sono tutte buone motivazioni, a ognuna di queste corrisponde un tipo di scelta e quindi di opera». A parlare è l’avvocato Luca Giacopuzzi, fondatore dell’omonimo studio di Verona (con sede anche a Desenzano), che dal 2005 si occupa di diritto d’impresa ed è stato uno dei primi studi legali in Italia ad occuparsi anche di diritto dell’arte, con una competenza verticale sul settore oltre che su quello delle nuove tecnologie.

D. Lei è un collezionista. È uno di quelli che pensa che circondarsi di bellezza faccia bene anche al lavoro?

L’idea nasce dalla mia passione personale per l’arte e dal desiderio di rendere il luogo di lavoro più stimolante e accogliente, sia per i collaboratori che per i clienti. L’arte ha il potere di elevare gli ambienti, trasformandoli in spazi che ispirano e trasmettono emozioni. Inoltre, credo che un ambiente ben curato, abbellito da opere d’arte, sia una sorta di biglietto da visita che riflette l’identità e i valori dello studio. È un modo per raccontare una storia, quella di chi vive e lavora in questi spazi, ma anche per lasciare un segno in chi li visita.

D. Che tipo di opere predilige per il suo studio?

Mi affido principalmente al mio gusto personale. Colleziono opere del “PostWar”, in particolare artisti degli Anni ‘50 e ‘60, perché trovo che abbiano un valore storico e culturale profondo. Tuttavia,

sono attento anche a scegliere opere che possano suscitare curiosità e interesse, anche in chi ha meno familiarità con l’arte. L’importante è che ci sia una connessione autentica con il pezzo, al di là del suo valore economico. Una collezione dovrebbe rappresentare non solo il gusto del suo proprietario, ma anche il contesto in cui si trova, in questo caso uno studio legale.

D. C’è un’opera che i suoi clienti apprezzano particolarmente?

Sì. Ed è un’opera che per il valore economico è la meno significativa, però è un po’ particolare e quindi catalizza l’attenzione di chi entra nel mio studio. Questo dimostra che non sempre il valore economico è sinonimo di fascino. È interessante vedere come anche le opere più semplici possano stimolare conversazioni e creare un’atmosfera più accogliente.

D. Come descriverebbe il concetto di bellezza, soprattutto in relazione all’arte?

Provocatoriamente, potrei rispondere che per me il discorso del bello è “ripugnante”. Nel senso che io colleziono arte secondo criteri precisi, tra i quali non è annoverato “il bello” in senso oggettivo. Perché ciò che a una persona appare straordinario, potrebbe lasciare indifferente un’altra. E perché ci sono delle opere d’arte che possono essere celebrate e richieste dal mercato dell’arte, anche se sono prodotte senza una particolare abilità manuale. E infine perché credo che il vero valore dell’arte risieda nella sua capacità di generare emozioni, di far riflettere e, talvolta, di scuotere. Quando Duchamp prende un “orinatoio” e ne fa la “Fontana”, opera sparti-acque nella storia dell’arte, ribalta in maniera palese il concetto di bello, perché sfido chiunque a sostenere che l’orinatoio sia un bell’oggetto. Voglio dire: ci sono delle opere d’arte che non sono belle esteticamente ma sono più significative di altre.

D. Qual è il beneficio principale che un’opera offre a uno studio di professionisti?

Portare arte in uno studio professionale significa introdurre un elemento di distinzione e originalità. E non parlo solo di una questione estetica, ma anche di benessere: circondarsi di bellezza contribuisce a migliorare la produttività, incidendo sull’umore dei singoli e sull’atmosfera del posto. Inoltre, l’arte è un mezzo per avviare conversazioni, rompere il ghiaccio e creare un collegamento umano. Per esempio: lavoro e vivo a Verona, città d’arte, ricca di scorci, posti e panorami di un certo fascino. Davanti ai quali, andando e tornando in ufficio, io mi soffermo ormai pochi minuti; a differenza dei turisti che li colgono, ne rimangono colpiti, li fotografano. Succede perché io sono abituato a quelle bellezze

e il loro effetto lo sento meno. A maggior ragione quando sono immerso nella quotidianità dalle scadenze, delle mille cose da fare. La verità è che un’opera arte in studio mette a proprio agio, toglie dal grigiore, permette di provare un’emozione.

D. Quale criterio segue nello scegliere un’opera d’arte?

Sono molto influenzato da quelle opere in cui vedo qualcosa, che mi parlano. Anche opere di artisti emergenti (o anagraficamente giovani) o di autori meno conosciuti che però, secondo me, meritano attenzione. Preferisco scegliere opere con un valore intrinseco, piuttosto che seguire mode passeggere. Seguo cioè un criterio anticiclico: opere importanti di artisti che magari oggi il mercato colpevolmente dimentica, o meglio che valgono secondo me anche più di quello che costano. In questo modo, si contribuisce a creare una cultura del bello più consapevole e rispettosa, anche perché il mondo dell’arte è complicato. Soprattutto a causa di certe speculazioni che a me danno fastidio, come per esempio usare un artista, “metterlo in hype” e poi lasciarlo cadere nel dimenticatoio. Questo meccanismo commerciale fa male, perché il vero collezionista acquista per passione.

D. Come lei, altri professionisti - notai e avvocati in particolare - investono in arte. Possono essere definiti nuovi mecenati?

Se il mecenatismo è far del bene allora, sì, lo siamo. Ho acquistato lavori di giovani artisti perché ci ho visto un percorso, un significato. E sono attento a che il settore possa avere nuovi adepti e sia libero da certe storture. Certo, serve preparazione ed esperienza: non esistono formule alchemiche. Le gallerie un tempo assolvevano anche a un ruolo guida sulle regole del gioco. Prima contavano i collezionisti, ora valgono di più i clienti, che è una cosa diversa. ■

L'armonia contemporanea è diventata un processo, dismettendo l’immagine ingannevole di principio canonico che ha accompagnato gran parte della riflessione estetica occidentale. Natura, paesaggio, spazi urbani e abitativi vengono osservati secondo gli stessi criteri visivi, narrativi, e soprattutto performativi che governano l’inquietudine estetica del sé

di Giovanni Matteucci

Nella storia della cultura è sempre rischioso tracciare confini tra un “prima” e un “dopo”. Per quanto, da lontano, gli eventi possano apparire ben ordinati, i processi culturali si rivelano spesso sfuggenti se osservati da vicino. Anche quando si tenta di delineare le trasformazioni di un determinato fenomeno, è dunque saggio resistere alla tentazione di fissare soglie temporali rigide. Meglio, piuttosto, parlare di tendenze e linee di sviluppo, che in singoli momenti possono mostrarsi tortuose, frammentate, talvolta persino contraddittorie.

Ciò vale in modo particolare sia per il tema di questo intervento, sia per il periodo storico preso in esame. I fenomeni estetici contemporanei, infatti, sembrano accentuare un tratto forse connaturato all’universo del gusto in quanto tale.

Qualunque sia la comunità di riferimento – locale o globale – in essa oggi convivono con crescente evidenza istanze di bellezza tra loro eterogenee, se non apertamente rivali. Se dunque volessimo tracciare un percorso “evolutivo” della bellezza negli ultimi decenni, non potremmo affidarci a una semplice sequenza cronologica di stili, come accade talvolta nei manuali di storia dell’arte o della letteratura.

Al contrario, si potrebbe affermare che la bellezza contemporanea sia diventata essa stessa un processo, dismettendo l’immagine ingannevole di principio canonico che ha accompagnato gran parte della riflessione estetica occidentale.

È significativo, a questo proposito, ricordare come in alcune lingue dell’Estremo Oriente manchino concetti unitari per “bellezza” ed “estetica”. Un dato che invita a considerare la nostra idea di bellezza come costruzione storica e culturale: una produzione specifica della “provin-

cia” occidentale, oggi messa in discussione – o quanto meno sottoposta a tensione – dalle dinamiche della globalizzazione.

L’urto prodotto da quest’ultima non si è però limitato a relativizzare il bello, come spesso si teme in chiave nostalgica o pessimistica. Ha avuto piuttosto l’effetto, forse salutare, di riattivare un carattere dell’estetico che la tradizione occidentale a lungo ha irrigidito in forme normative, puntualmente smentite dalla stessa storia dei fenomeni estetici.

Nello specifico, le dinamiche globali hanno portato a compimento istanze emerse a partire dagli anni Sessanta del Novecento, quando la bellezza ha cominciato a spostarsi dal canone all’esperienza. Così, la domanda centrale ha smesso di essere “Che cosa è bello in un prodotto?”, ed è diventata piuttosto “Come è bella una data configurazione esperienziale?”.

Questo spostamento ha reso la bellezza non solo oggetto di ridefinizione, ma anche fattore attivo delle dinamiche globali. Come processo, progetto, performance e impegno, l’estetico ha potuto allora espandersi sia orizzontalmente – nella varietà delle sue espressioni – sia verticalmente, penetrando la materialità delle merci.

In questa duplice direzione, la bellezza si è pluralizzata. Come principio che si incarna in forme provvisorie, situate, fluide, il suo paradigma non è più l’Arte Bella, con la relativa ansia di novità e unicità, bensì la logica ciclica e innovativa dell’effimero, del continuo rinnovamento. Al contempo, la bellezza estetizzante si è spinta però anche nelle profondità delle tecnologie, dove la materia sfuma nel virtuale, divenendo un vettore qualitativo diffuso presente negli oggetti e al tempo stesso irriducibile ad essi, sostanziale e al tempo stesso privo di sostanza fissa. Si diceva all’inizio che è più produttivo

individuare linee tendenziali che fissare punti assoluti. Il riconoscimento del carattere processuale della bellezza offre appunto questa possibilità. Esso giustifica un’osservazione in apparenza banale, ma certo non trascurabile.

Riconoscere l’inconfrontabilità tra forme belle di epoche diverse non va confuso con un atto di relativismo: è invece l’effetto della consapevolezza che ogni configurazione estetica ha senso e valore in quanto situata. Questo connotato, tutt’altro che relativo (chi sarebbe disposto a riconoscere di avere avuto un gusto “più cattivo” di altri?), è un assoluto, benché però locale.

Che senso avrebbe, ad esempio, chiedersi se è “più bella” la Gioconda di Leonardo o Guernica di Picasso? Una tale domanda, oltre a essere evidentemente assurda in sé, rivela quanto sia assurda l’idea stessa di bellezza come unità misurabile e ca-

none. Ed è proprio qui che si annodano le principali linee tendenziali che caratterizzano la bellezza negli ultimi decenni, come si rivelano due versanti che di recente hanno acquisito notevole rilievo.

La situazione esperienziale rende la bellezza un vettore progettuale anche in rapporto alla corporeità. Il corpo proprio, anziché essere solo valutato secondo la sua aderenza a un canone astratto, diventa sempre più un campo di sperimentazione continua, e dunque di tensione, orientato verso realizzazioni performative, che lasciano dietro di sé non tanto un prodotto formato quanto un’esperienza.

Così la bellezza agisce – certo, con l’ambivalenza implicita nel rischio di mercificazione – nella produzione di molteplici identità da articolare entro margini di libertà contingente, ossia parzialmente

svincolate da maschere precostituite. Questa inquieta pluralità processuale dell’estetico, infrangendo il monopolio del canone, genera una molteplicità di valori, ciascuno dei quali decentrato per l’assenza di un fuoco gravitazionale stabile.

In questo quadro, la bellezza è principio di valorizzazione, oltre che del sé attraverso il corpo, anche dell’ambiente, promuovendo cura e impegno per gli scenari in cui si è immersi quotidianamente. Natura, paesaggio, spazi urbani e abitativi vengono osservati – e trasformati – secondo gli stessi criteri visivi, narrativi, e soprattutto performativi che governano l’inquietudine estetica del sé.

Così, la bellezza non è più soltanto questione di arte o di natura sublime: si manifesta anche nel quotidiano, nei giardini, nelle strade, negli interni domestici. Ma anche qui si rivela un’ambivalenza. È innegabile

che nel contesto ipermedializzato contemporaneo questa “estetica del quotidiano” rischia di tradursi in vetrinizzazione, costruita per essere mercificata, come avviene quando non trova modo di esprimersi quella riflessività potenziale che essa comunque racchiude (come rivelano gli infiniti gesti valutativi che accompagnano la nostra quotidianità: dall’esibizione fotografica di un piatto al ristorante alle varie icone di gradimento con cui “commentiamo” contenuti di ogni sorta).

Solo una nozione di bellezza non-canonica, non arte-centrica, e fondamentalmente processuale aiuta a comprendere questa complessa poliedricità. I processi, infatti, hanno senso, valore e verità nella situazione concreta della loro manifestazione esperienziale. E potrebbe essere proprio questo, in fondo, il lascito più significativo delle pratiche estetiche “inquiete” degli ultimi decenni. ■

Le storie, i personaggi e le notizie di primo piano commentate dalle più autorevoli firme del mondo della politica, dell’economia, dell’università e delle professioni

Dopo la pausa estiva il Codice unico degli incentivi sbarcherà in Parlamento. Il primo passo di una riforma che mira a semplificare e razionalizzare una selva di 2 mila agevolazioni e che per la prima volta apre l’accesso ai liberi professionisti. In dirittura d’arrivo anche l’equo compenso per le professioni non ordinistiche. Parla il sottosegretario alle Imprese, Massimo Bitonci

di Giovanni Francavilla

«Acesso alle misure. Dopo un lungo iter comincia a prendere forma lo schema del decreto legislativo, approvato dal Consiglio di ministri lo scorso ottobre, recante il Codice degli incentivi, in attuazione della delega contenuta nella legge del 27 ottobre 2023 n. 160. Che ha già incassato l’ok della Ragioneria generale dello Stato e l’intesa della conferenza Stato-Regioni. Resta ancora l’ultimo passaggio in Consiglio di Stato, prima dell’esame in Parlamento. Il Codice degli incentivi è il primo passo di una riforma strategica che ha l’obiettivo di sostenere il sistema produttivo e renderlo più competitivo nel mercato nazionale e internazionale. L’impianto normativo è noto: ricognizione sistematica delle misure, ricerca e sviluppo, digitalizzazione, transizione energetica, occupazione,

spettiamo il parere del Consiglio di Stato e dopo la pausa estiva il Codice unico degli incentivi approderà alle commissioni parlamentari competenti, con alcuni punti fermi coerenti con gli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo: semplificazione, risultati misurabili e tangibili, sostegno all’imprenditoria femminile e alle start up». Il sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, vede materializzarsi il lungo lavoro che lo ha visto impegnato a monitorare e disboscare una selva di quasi 2 mila incentivi statali e regionali che fino al 2021 ammontavano complessivamente a circa 146 miliardi di euro e che fino a oggi hanno limitato l’efficacia degli interventi e frenato le Pmi nell’acIl presidente di Confprofessioni Marco Natali con il sottosegretario Bitonci

formazione 5.0, accesso al credito, rafforzamento patrimoniale e delle filiere produttive, un portale unico nazionale, coordinamento con le regioni, valorizzazione dell’imprenditoria femminile, rafforzamento patrimoniale, aggregazione e transizione ecologica. È questa l’architrave di una riforma che, per la prima volta, introduce l’equiparazione tra imprese e professionisti per l’accesso agli incentivi, sostenuto a spada tratta dal sottosegretario Bitonci.

D. Partiamo da qui. Possiamo mettere la parola fine alle discriminazioni che fino a oggi hanno impedito ai professionisti di accedere agli incentivi?

Ho fortemente voluto questo passaggio. C’è stata una lunga interlocuzione con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha accolto l’apertura degli incentivi ai professionisti, possibilità che sino ad oggi era praticamente preclusa a questi ultimi. Personalmente ritengo che non ci sia alcuna differenza tra un’impresa individuale e un professionista iscritto a un ordine o a una professione non ordinistica. Si tratta di un passaggio doveroso che recepisce un principio unanimemente condiviso secondo cui per impresa deve intendersi qualsiasi entità che svolge un’attività economica a prescindere da forma e organizzazione.

D. Rimanendo nell’ambito delle professioni, sembra in dirittura d’arrivo il regolamento per l’equo compenso per i professionisti non ordinistici, disciplinati della legge 4/2013. A che punto siamo?

Il decreto legislativo, che garantirà criteri omogenei e trasparenti nei rapporti tra professionisti con la Pubblica amministrazione e committenti forti, è pronto e a breve verrà emanato. Non dimentichiamo che molte di queste figure professionali lavorano da anni con la Pubblica Amministrazione: pensiamo alla criminologia, alle mediazioni familiari e a quelle culturali, ai consulenti informatici…

Abbiamo individuato i parametri che dovranno essere utilizzati attraverso una struttura tabellare che non darà indicazioni sul prezzo della prestazione, ma fornirà un’indicazione percentuale tenendo conto della complessità dell’incarico, della durata della prestazione, del grado di esperienza del professionista.

D. Il Codice unico degli incentivi si appresta al “debutto” in Parlamento. Che cosa dobbiamo aspettarci?

Ho seguito personalmente la revisione della legge delega, tenendo conto della grande selva di incentivi esistenti. Abbiamo passato al setaccio circa 2 mila incentivi statali e regionali, un articolato lavoro di monitoraggio che ci ha fornito risposte concrete: alcuni incentivi si sono dimostrati particolarmente efficaci, poiché hanno un ribaltamento diretto sulle imprese e sulle professioni; altri invece alimentano solo i consumi o settori che non avevano particolari ricadute, per esempio, nell’innovazione tecnologica.

D. Quali sono gli incentivi promossi e quali i bocciati?

Industria 4.0 è andata bene: i crediti d’imposta sono stati utilizzati per implementare il parco macchine, la produttività e per raggiungere obiettivi concreti. In altri casi, non è stato così. Prendiamo ad esempio gli incentivi per la ricerca e sviluppo quelli destinati alle start up: l’attrazione dovrebbe essere quella di avere nuovi risultati nella ricerca, oppure dare risposte in termini di innovazione, transizione, digitalizzazione, nuove tecnologie, l’AI. Che sono poi gli obiettivi di politica economica e industriale del Governo.

D. Avete usato la scure per disboscare la selva di incentivi?

Ci sarà chiaramente una riduzione del numero di incentivi, che non vuol dire necessariamente eliminazione, ma razionalizzazione e

aggregazione delle agevolazioni per arrivare al risultato che si vuole ottenere. L’obiettivo del Codice unico è quello di raggruppare, semplificare, potenziare gli incentivi, dopo di che seguiranno altre deleghe che hanno aspetti di novità rispetto al passato.

D. Si riferisce al contenzioso che si è creato sugli incentivi per ricerca e sviluppo?

È uno dei problemi che andremo a risolvere. In molti casi i crediti d’imposta erogati alle imprese sono stati contestati dall’Agenzia delle Entrate, perché magari quella determinata tipologia di investimento non è innovativa o non produce effetti tangibili sulla ricerca. L’implementazione di un software esistente, ad esempio, non può essere considerata innovazione.

D. Come se ne esce?

Stiano cercando una soluzione al contenzioso che si è creato. Negli ultimi decreti c’è stata una proroga con lo stralcio delle sanzioni per quanto riguarda gli incentivi R&S, ma per il futuro tutto funzionerà sul modello di Industria 4.0 con una certificazione ex ante ed ex post da parte di professionisti o di enti certificatori per eliminare a monte il problema del contenzioso. L’impresa potrà investire in maniera tranquilla, perché l’investimento non verrà contestato.

D. Alla luce delle crisi internazionali e di una congiuntura economica poco brillante quante risorse andranno ad alimentare il sistema degli incentivi per imprese e professionisti?

Sulle risorse che potranno essere destinate, il Governo ha aperto un confronto con la Commissione europea per ottenere il via libera all’utilizzo di stanziamenti che provengono dalla revisione dei capitoli di bilancio del Pnrr e del piano Transizione 5.0 per sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 6,3 miliardi di euro.

Per il biennio 2024-2025, che andrà in scadenza a fine anno, ci sono 12,7 miliardi di euro e siamo già arrivati a 1,4 miliardi di euro di prenotazioni. Stiamo lavorando con la Commissione, affinché si possa prorogare il termine a giugno 2026. ■

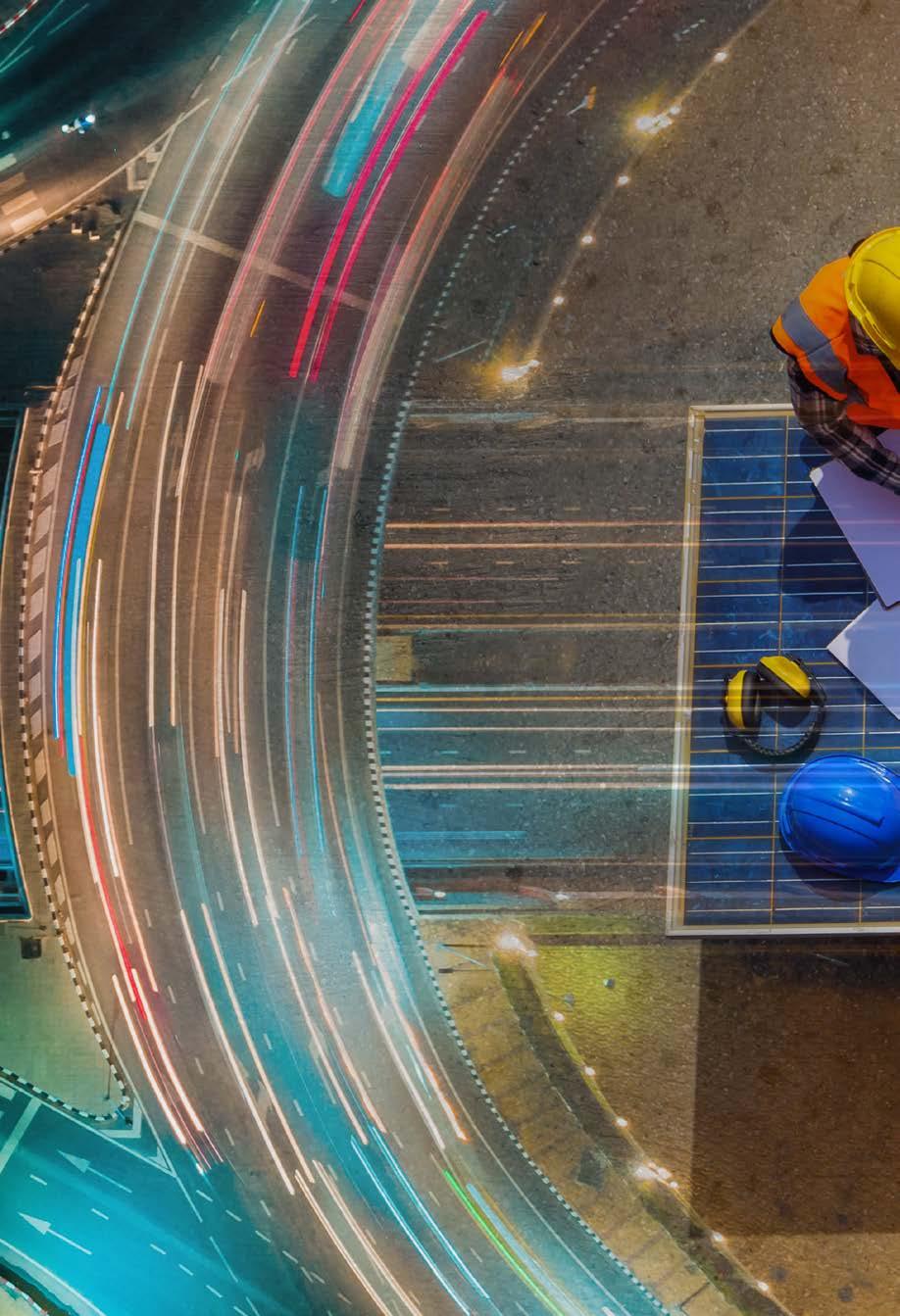

di Laura Ciccozzi

Ufficio studi Confprofessioni

Con il 92% dei fondi già erogati e il 37% della spesa rendicontata al 31 dicembre 2024, la Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile - del Pnrr registra una delle migliori performance del Piano. Una dote finanziaria di oltre 40 miliardi per ferrovie, trasporto locale, porti. Un progetto su due riguarda le regioni del Mezzogiorno, ma al Nord sono state destinate il doppio delle risorse stanziate. Rigenerazione urbana sorvegliata speciale

Giugno è stato un mese fondamentale sul fronte Pnrr: non solamente perché all’Italia è stata finalmente versata la settima rata da 18,3 miliardi, ma soprattutto perché il cronometro del Piano nazionale di ripresa e resilienza segna ora meno di 365 giorni alla scadenza. L’attenzione degli osservatori è focalizzata sulle opere pubbliche e tra queste le infrastrutture ferroviarie, opere di notevole impatto sulla vita cittadini, sono ovviamente le sorvegliate speciali. L’esigenza di contrastare il divario infrastrutturale del Paese si riflette nell’articolazione territoriale dei progetti: uno su due riguarda, infatti, le Regioni meridionali e le isole. Ma non nelle risorse stanziate, dal momento che al Nord spettano più del doppio dei fondi del Sud. Su queste opere si è abbattuta più volte la scure della revisione del Pnrr: prima con lo stralcio dell’intera tratta Roma-Pescara, poi con il definanziamento di singoli progetti dell’alta velocità. Per il primo semestre 2025 (a cui corrisponde l’ottava rata, il cui pagamento è stato richiesto alla Commissione lo scorso 30 giugno), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha dichiarato raggiunti i due obiettivi dell’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) su 1.400 km della rete ferroviaria nazionale, e della stipula dell’accordo attuativo con Invitalia per la creazione di una leadership sulla filiera industriale degli autobus elettrici.

Del resto, nella dotazione finanziaria di oltre 40 miliardi del Mit – 27,8 miliardi del Pnrr a cui vanno

aggiunti i 16,2 del Piano nazionale complementare – non ci sono solo le ferrovie. Tra i 40 investimenti della Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) troviamo anche mezzi pubblici per il trasporto locale, stazioni, porti, viadotti, gasdotti e reti idriche.

Pensiamo all’investimento da 3,6 miliardi per lo sviluppo del trasporto rapido di massa nelle città metropolitane: creare almeno 96 km di linee di metropolitana o tram e almeno 135 km di filovie o funivie con l’obiettivo di ottenere uno spostamento di almeno il 10% del traffico attuale su auto private

verso il sistema di trasporto pubblico. E ancora, all’investimento da 3,8 miliardi per l’acquisto di autobus e treni di ultima generazione. In particolare, è previsto che entro il 2026 nelle nostre città saranno in circolazione circa 3.500 autobus a basse emissioni, oltre a 53 treni elettrici e a idrogeno.

BEST PERFORMANCE

Ma al di là delle frequenti revisioni di cui la Missione 3 è stata oggetto – e ne potrebbe arrivare un’altra già nei prossimi mesi, per consentire un riallineamento finale degli obiettivi– come stanno andando gli interventi sulla mobilità? Dall’ultima relazione della Corte dei conti sull’avanzamento del Pnrr risulta che la Missione 3 è quella che sta registrando le migliori performances, con il 92% dei fondi già erogati e il 37% della spesa rendicontata al

31 dicembre 2024. Il che però non esclude che sussistano preoccupanti ritardi su singole opere.

Sul fronte dell’alta velocità, il Pnrr finanzia in parte, vale a dire su singoli lotti, grandi opere già avviate da anni. Si tratta dei cosiddetti progetti “in essere”, vale a dire opere che erano già in programma prima dell’avvio del Pnrr e le cui fonti di finanziamento inizialmente previste sono state modificate per includervi il Piano. Rientrano in questa categoria, al Centro-Sud le tratte Napoli - Bari, Palermo - Catania, Salerno - Reggio Calabria, OrteFalconara e Taranto - Battipaglia. Al Nord, le tratte Brescia - Padova e Liguria - Alpi. In tutti questi casi i cantieri procedono, con l’obiettivo di ultimare, entro il 2026, 211 km di linee. E ancora ferrovie, con l’investimento da 3 miliardi per il

La stazione alta velocità di Afragola, progettata dall'architetto Zaha Hadid

potenziamento di 1.280 chilometri di binari nelle grandi città e nelle aree urbane di medie dimensioni. Anche questo progetto ha l’obiettivo di spostare il traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia, aumentando l’accessibilità e l’interscambio tra le stazioni ferroviarie e le metropolitane per rendere il trasporto su rotaia più conveniente rispetto all’uso dell’auto privata.

PNC IN RITARDO

C’è poi il Piano nazionale complementare (Pnc), che sulle infrastrutture vale 9,8 miliardi. Interventi minori, ma diffusi capillarmente sui territori e per questo fondamentali. Pensiamo al potenziamento delle linee regionali, la messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel, lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e l’elettrificazione delle banchine (cold ironing).

Mancando l’obbligo di rendicontazione semestrale previsto per il Pnrr, è difficile conoscere l’andamento di questi progetti. Ma quello che emerge dai dati disponibili è un quadro di grave ritardo.

COMUNI SOTTO LA LENTE È di competenza del ministero delle infrastrutture anche l’investimento della Missione 5 (Inclusione e coesione) denominato “Programma innovativo della qualità dell’abitare”. L’obiettivo è costruire o riqualificare almeno 10 mila alloggi pubblici e 800 mila metri quadrati di spazi pubblici, conciliando la riduzione delle dif-

ficoltà abitative, con la riqualificazione sostenibile delle aree degradate. Si tratta di investimenti ambiziosi e fortemente innovativi sia per l’ecocompatibilità dei progetti, che devono essere realizzati senza consumare nuovo suolo in conformità al principio DNSH, (Do No Significant Harm: non arrecare un danno significativo all’ambiente) sia per il coinvolgimento dei territori al fine di preservarne l’identità sotto il profilo socioeconomico e culturale.

Anche qui sono emersi preoccupanti ritardi, che hanno recentemente spinto il Mit a svolgere una verifica sull’effettiva capacità degli enti locali coinvolti di rispettare il cronoprogramma, pena la perdita dei fondi già stanziati che saranno dirottati su altri progetti. ■

di Theodoros Koutroubas

La presidente della Commissione europea ha superato indenne la mozione di sfiducia presentata da alcune formazioni di estrema destra.

Su 719 eurodeputati, solo 553 si sono presentati al voto, di questi 360 hanno votato contro la sfiducia.

Un dato che preoccupa, anche perché molti eurodeputati tra socialisti, liberali, verdi e persino alcuni membri del Ppe hanno snobbato il voto.

Un campanello di allarme per von der Leyen, sempre più in bilico tra euroscettici e sostenitori delusi

Ameno di un anno dall’inizio del suo secondo mandato alla presidenza della massima autorità amministrativa dell’Unione europea, Ursula von der Leyen ha dovuto affrontare una mozione di sfiducia al Parlamento europeo (PE), l’unica istituzione dell’Ue eletta direttamente dai cittadini. Presentata per lo più da eurodeputati di estrema destra, la mozione ha avuto, fin dall’inizio, pressoché nessuna possibilità di essere approvata.

Secondo il regolamento del Parlamento europeo, infatti, una mozione di sfiducia contro la Commissione europea può essere discussa se un europarlamentare su 10 la sostiene, ma è necessaria una maggioranza di due terzi dei presenti al termine del dibattito. I sostenitori del testo, proposto dall’eurodeputato rumeno Gheorghe Piperea, provenivano principalmente dalle tre formazioni politiche “euroscettiche” dell’ala destra della Camera: i Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), i Patrioti ed “Europa delle Nazioni Sovrane”.

L’Ecr, che annovera tra i suoi membri gli eurodeputati del partito del primo ministro italiano Georgia Meloni, si è mostrato reticente a sostenere ufficialmente l’iniziativa, dichiarando invece che coloro che tra le sue fila l’hanno fatto, lo hanno fatto “a titolo individuale”.

Ovviamente, l’iniziativa è stata rapidamente descritta come un tentativo dell’estrema destra di destabilizzare l’Europa in un momento di crisi, e il Partito popolare europeo (Ppe), il Gruppo dei “So-

cialisti e Democratici”, i Liberali di “Renew” e i “Verdi”, come previsto, hanno fatto quadrato intorno a von der Leyen e si sono coalizzati per opporsi alla mozione.

Il risultato finale è stato quindi una facile vittoria per la contestata presidente della Commissione europea, accusata di mancanza di trasparenza e conflitti di interesse in relazione a quello che è ampiamente noto come lo scandalo del vaccino Covid, o “Pfizergate”, e per il modo generale in cui sta governando l’istituzione. Dei 553 eurodeputati che hanno votato, 360 hanno votato contro la mozione, 175 a favore e 18 si sono astenuti.

COMMISSIONE SOTTO SCACCO

Tuttavia, lungi dall’essere un caso passeggero, la mozione, per il fatto stesso di aver raccolto abbastanza

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

firme da poter essere discussa in plenaria, e per le dinamiche rivelate dall’analisi dei risultati del voto, ha chiarito che l’attuale Commissione europea e la sua presidente hanno il tempo contato e potrebbero non sopravvivere a un’altra censura se scegliessero di continuare a fare “business as usual”.

Nonostante il comodo rifiuto della “sfiducia”, i numeri non sono molto positivi per la politica tedesca e la sua squadra: su 719 eurodeputati, solo 553 si sono presentati al voto. È chiaro che molti di loro hanno deliberatamente deciso di non partecipare, dato che la successiva votazione prevista dal Parlamento, che si è svolta solo pochi minuti dopo quella sulla censura alla presidente della Commissione, ha raccolto i voti di 636 eurodeputati.

Meno di un anno fa, la candidatura di von der Leyen era sostenuta da 370 eurodeputati, 10 in meno rispetto a coloro che avevano votato contro la mozione a luglio. Un confronto tra il numero di membri assenti allora e oggi mostra che 135 eurodeputati in meno hanno partecipato al voto di luglio 2025. Molti di loro erano socialisti, liberali, verdi e persino alcuni membri del Ppe.

Considerando i risultati dal punto di vista degli Stati membri, solo il 30% degli eurodeputati italiani e il 32% di quelli francesi hanno votato a favore del Presidente della Commissione, poiché molti di loro hanno scelto di non partecipare alla procedura. La maggioranza degli eurodeputati ungheresi, slovacchi, cechi ha sostenuto la mozione di sfiducia.

Nel campo di coloro che hanno mantenuto la fiducia a Ursula von der Leyen, l’entusiasmo è stato decisamente assente. Al contrario, i leader dei diversi gruppi politici hanno chiarito nei loro discorsi che “questa era l’ultima possibilità assoluta” per il leader dell’autorità esecutiva dell’Ue, per citare la vicepresidente del Parlamento europeo, Katarina Barley dei “Socialisti e Democratici”.

Alcuni, come il gruppo “Alleanza Libera Europea”, hanno sottolineato di “rifiutarsi di legittimare le manovre politiche di estrema destra, ma allo stesso tempo di non poter sostenere una Commissione europea che si sta sempre più allontanando dal centro politico e non riesce a far fronte alle proprie

responsabilità in materia di giustizia sociale, azione per il clima e commercio equo”. Altri, come i Socialisti e Democratici, hanno negoziato il loro voto con importanti concessioni nel bilancio dell’Ue per la spesa sociale e l’inclusione del Fondo sociale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale. Un membro di spicco del Gruppo Liberale, l’eurodeputata Valerie Hayer, ha persino detto al presidente della Commissione di “darsi una regolata”!

Con il dibattito ormai chiuso e il periodo estivo di inattività alle porte, alcuni, come il futuro vicepresidente del Ppe Siegfried Muresan, amano pensare che “il giorno del ritorno dalle vacanze ce ne saremmo quasi dimenticati”.

Dopotutto, le mozioni di sfiducia ai vertici del Collegio dei Commissari in passato (l’ultima nel 2014) non hanno avuto gravi conseguenze sulla prosecuzione del loro mandato. Questa volta, però, il numero di eurodeputati che non temono di esprimere a gran voce la propria delusione per il modo in cui l’ex ministro tedesco conduce il suo lavoro è in costante aumento e il Parlamento europeo vanta una solida componente euroscettica. In definitiva, von der Leyen potrebbe sopravvivere grazie al contesto internazionale molto turbolento.

Storicamente, dopotutto, è un dogma che “non si cambiano generali nel mezzo di una guerra”. Ma le eccezioni confermano le regole, quindi il ritorno dalle calde settimane estive si preannuncia sicuramente interessante. ■

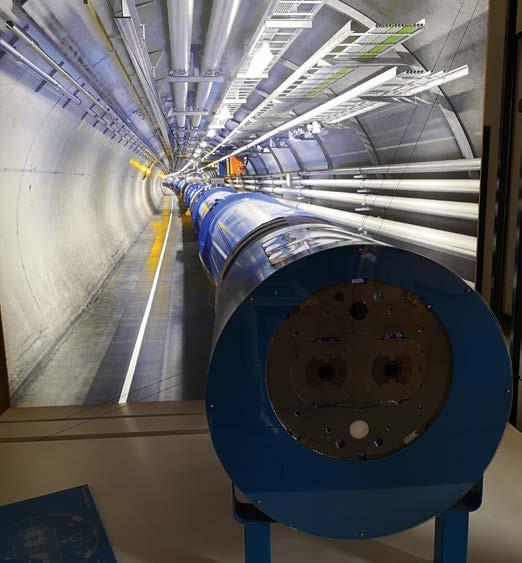

La piattaforma realizzata da Confprofessioni e Apri International per favorire le relazioni tra i professionisti di tutto il mondo.

Iscriviti ora e connettiti con una rete internazionale di professionisti!

Fare una richiesta a una chatbot significa consumare fra 0,01 e 0,1 chilowatt di elettricità. E i grandi data center ne richiedono parecchia di più. Un problema per l'ambiente e per i consumi energetici, come ha dimostrato il recente blackout in Spagna. Le soluzioni sono allo studio

Secondo alcune stime recenti le imprese italiane avrebbero più che raddoppiato gli investimenti dedicati all’adozione e allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale accrescendoli cioè del 130% nei soli sei mesi d’apertura di quest’anno.

A paragone con lo stesso periodo del 2024 la quota delle aziende utilizzatrici dell’ormai familiare Chat GPT sarebbe salita del 52%; i budget a esso indirizzati addirittura del 229%. Il ricorso all’AI pone un problema che non interessa tanto gli utenti finali quanto piuttosto chi gli algoritmi deve addestrarli e cioè nutrirli ogni giorno di dati, affinché possano consolidare il loro bagaglio di conoscenze e migliorare la loro performance.

Ovvero che «per imparare una macchina deve fare ogni volta tabula rasa delle nozioni e competenze che ha accumulato in precedenza». Per conseguenza, il costo dell’aggiornamento di una piattaforma di AI può equivalere a svariati milioni di euro e l’operazione può generare un quantitativo di emissioni di anidride carbonica pari a quelle del ciclo di vita di un veicolo americano medio, produzione inclusa.

LA COMPLESSITÀ DELL'AI

Lo ha stimato la University of Massachusetts; lo ha confermato - suoi sono i virgolettati riportati più su - il ricercatore del dipartimento di Informatica dell’università di Pisa Vincenzo Lomonaco. Questi ha collaborato a un progetto di studio internazionale attivato dal Neuromorphic AI Lab dell’ateneo texano di San Antonio

(UTSA) e partito dal presupposto che l’esecuzione di task sempre più complessi ha imposto dal 2018 a oggi un incremento di 200 mila volte della potenza di calcolo.

In parallelo con il paradigma classico del Machine learning il team coordinato dalla professoressa Dhireesha Kudithipudi ha lavorato perciò su quello del Continual o Lifelong learning, che punta a rendere le piattaforme e gli algoritmi di AI più stabili ma anche più capaci di adattarsi alla realtà.

Divengono di conseguenza più sostenibili e meno energivori poiché se è vero che sottoporre una richiesta (prompt) a una chatbot significa consumare fra 0,01 e 0,1 chilowatt di elettricità, è chiaro che i grandi data center gestiti dai colossi globali dell’Ict ne ri- Il Data center di Google in California

chiedono parecchia di più. Per la precisione, 200 terawattora oggi; 15 volte in più di qui alla fine del decennio, secondo Enel X, convinta che al 2030 essi possano rappresentare l’8% circa della complessiva domanda di elettricità.

Si presenta così un problema con il quale da qualche parte si è già cominciato a fare i conti: lo scorso giugno il dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti ha di fatto consentito alle utility del Sud-Est del Paese di aumentare la produzione e la fornitura per fronteggiare i picchi di consumo. Quello di alleviare i cittadini dalla calura senza compromettere le attività di archiviazione ed elaborazione dei dati è stato nella fattispecie l’obiettivo che ha giustificato lo sforamento dei limiti di inquinamento fissati dal legislatore.

La maggiore flessibilità dell’erogazione a seconda dei flussi di utilizzo basata su tecnologie digitali - sull’esempio delle smart grid - offre almeno in parte una soluzione al dilemma. Per quel che riguarda più nello specifico i data center, è stato calcolato negli Usa che se soltanto essi riducessero dello 0,5% il loro fabbisogno annuo sarebbe possibile gestire altri 18 gigawatt di domanda aggiuntiva in più Stati.

Data la costante crescita della potenza IT installata, +17% fra 2023 e 2024 a quota 513 megawatt, in Italia ci si interroga invece su come dare vita a infrastrutture distribuite e tali da far sì che i data center s’integrino appieno nelle aree urbane.

La maggior vicinanza agli utilizzatori - nelle case private come negli uffici e piccole o microimprese - è sinonimo di una riduzione dei tempi di latenza e dunque di una maggior rapidità nella trasmissione delle informazioni. E da un punto di vista puramente architettonico le tante aree dismesse delle periferie e non solo potrebbero costituire altrettanti piccoli hub di prossimità, come lo unit director data center di Deerns Danilo Andreotti ha notato in un post su Il Sole 24 Ore. In più, la sostenibilità di simili progetti sarebbe garantita dal ricorso a sistemi di raffreddamento a circuito chiuso o dall’immissione in rete del calore generato a scopi di teleriscaldamento per interi quartieri. «Va ricordato», ha detto Vincenzo Lomonaco a Il Libero Professionista Reloaded, «che tuttora i

Il datacenter di Microsoft a Middenmeer nei Paesi Bassi

consumi e le emissioni riconducibili al mondo IT sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli attribuibili ai trasporti o all’industria. Ciononostante, già da tempo si sta riflettendo su come passare dal tipico scenario delle giga-factory inaugurato da Tesla a un altro per molti versi meno impattante.

L’idea è disporre di una molteplicità di strutture di calcolo dalla dimensione ridotta diffuse sul territorio e nelle città e che con la loro attività forniscano nutrimento a quelle più grandi. Sono teoricamente ubique: allo studio ci sono architetture subacquee e flotte di veicoli a guida autonoma direttamente connesse a un più vasto ambiente cloud. Ma il traguardo finale di alcune ricerche di assoluta avanguardia è una computazione intesa come parte di un ecosistema ampio cui partecipano anche i piccoli device di uso comune o le home appliance. Senza chiaramente escludere il possibile ruolo dei capannoni o magazzini dismesse né, altrove, installazioni presso le centrali idroelettriche».

È secondo Lomonaco «il sogno di tanti ingegneri informatici» e non c’è dubbio che i mini e maxi centri ipotizzati possano essere alimentati con energie verdi, a patto che la distribuzione sia bilanciata in maniera intelligente, per evitare clamorosi blackout come quello occorso in Spagna. «Né si deve pensare», ha proseguito il ricercatore pisano, «che per beneficiare delle potenzialità dell’AI siano indispensabili investimenti ingenti e strutture am-

biziose. Le GPU in cloud (laddove GPU sta per Graphic processing unit, unità di elaborazione grafica nati in origine per gestire le grandi moli di dati tipiche dell’imaging e dei più avveniristici videogiochi, ndr) mettono a disposizione del pubblico per pochi centesimi l’ora e con forme di noleggio macchine virtuali di addestramento e di abilitazione dei servizi di AI, su un marketplace basato su web e virtualizzato». Anche grazie a esse si potrà continuare in città a dormire sonni tranquilli, indisturbati dal lavorio dei data center e soprattutto, nei periodi della canicola, certi del refrigerio assicurato dai condizionatori. ■ Il blackout del 28

Le news più rilevanti dalle istituzioni europee selezionate dal Desk europeo di Confprofessioni

La conferenza finale del progetto europeo SP4SE, ospitata dal CESE a Bruxelles, ha evidenziato l’urgenza di rafforzare la protezione sociale dei lavoratori autonomi. Rappresentanti istituzionali e sociali hanno discusso sfide comuni, come la carenza di tutele per malattia e genitorialità, l’esclusione dal dialogo sociale e l’assenza di strumenti strutturali di sostegno. Il presidente della sezione CCMI del CESE Pietro Francesco De Lotto ha sottolineato il ruolo centrale del dialogo sociale, mentre il presidente di Confprofessioni, Marco Natali, ha proposto il modello italiano di welfare bilaterale come riferimento europeo. Il pro-

getto SP4SE, presentato da Martina Gherlenda, ha analizzato buone pratiche e proposto raccomandazioni per innovare i sistemi di welfare. Interventi da vari Paesi UE hanno confermato disparità e lacune, mentre la Commissione europea ha annunciato nuovi indicatori per monitorare la copertura sociale. Dal mondo accademico è emersa la necessità di un modello giuridico comune. Tra le proposte: rafforzare la contrattazione collettiva, riconoscere le associazioni professionali, sviluppare welfare mutualistico. Il progetto ha gettato le basi per una piattaforma europea inclusiva, attenta ai nuovi modelli di lavoro.

La Commissione europea ha pubblicato la sesta Relazione sullo Stato di Diritto, evidenziando i progressi nei settori di giustizia, lotta alla corruzione, libertà dei media e controlli istituzionali nei 27 Stati membri. La relazione di quest’anno pone particolare enfasi su questioni direttamente collegate al corretto funzionamento del Mercato unico, quali una sana legislazione, le norme in materia di appalti pubblici e la stabilità del contesto normativo Il rapporto 2025 collega il rispetto dello Stato di diritto alla competitività economica e al buon funzionamento del Mercato unico. Si registrano riforme positive, specie nell’indipendenza della magistratura e nella trasparenza, ma restano criticità in alcuni Paesi, soprattutto su indipendenza giudiziaria e corruzione. Cresce l’impegno nella tutela dei media e nella trasparenza dei finanziamenti, ma persistono problemi legati alla sicurezza dei giornalisti. La Commissione avverte che leggi instabili possono minare la certezza del diritto. Il rispetto dello Stato di diritto è ritenuto essenziale per attrarre investimenti, rafforzare la democrazia e garantire la stabilità dell’Ue. Rilevata anche l’importanza per i Paesi candidati all’adesione.

Nel secondo semestre 2025, la Danimarca assume la Presidenza del Consiglio Ue in un contesto segnato da instabilità globale. L’obiettivo è rafforzare la coesione, l’autonomia e la credibilità dell’Unione. Le priorità saranno: sicurezza e resilienza da un lato, crescita sostenibile e competitività dall’altro. La Presidenza danese sosterrà la difesa europea in complementarità con la Nato, rafforzando il supporto all’Ucraina, la sicurezza cibernetica e la gestione dei flussi migratori. Centrale sarà anche la tutela dello Stato di diritto e la lotta alla disinformazione. L’allargamento dell’UE resta strategico, così come la preparazione interna ad accogliere nuovi membri. In ambito economico, si punterà su innovazione, semplificazione normativa, transizione verde e tecnologie strategiche. Prioritarie anche occupazione, coesione sociale e resilienza sanitaria. La premier danese Mette Frederiksen (nella foto) ribadisce: l’Europa deve restare unita e responsabile per difendere sicurezza, libertà e valori comuni.

Tirocini, parità di genere e inclusione sociale: via libera dall’Epsco

Il Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” (Epsco) ha adottato un “orientamento generale” per migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e contrastare i tirocini falsi, puntando su un trattamento equo, una giusta retribuzione e la regolarità dei contratti. La direttiva mira anche a prevenire l’abuso dei tirocini e a consentire ai rappresentanti dei lavoratori di difendere i tirocinanti in caso di cattive pratiche. Inoltre, si sostituisce il termine “dipendente regolare” con “dipendente comparabile”, lasciando agli Stati membri la flessibilità di adottare misure specifiche. In parallelo, il Consiglio ha discusso della parità di genere nell’era digitale, evidenziando rischi legati all’IA e proponendo misure contro la violenza di genere online e la misoginia. La Commissione è esortata a integrare la parità di genere in tutte le politiche future. È stata anche esaminata la direttiva sulla parità di trattamento, che punta a vietare discriminazioni in vari settori, e sono state approvate misure per promuovere l’inclusione degli anziani nel mercato del lavoro. Infine, è stato presentato un pacchetto sul Semestre europeo 2025 e sulla strategia anti-povertà, con l’intento di rafforzare la coesione sociale e i diritti fondamentali nell’Ue.

Analisi, tendenze e avvenimenti del mondo professionale, raccontati dai protagonisti delle professioni

Il presidente Mattarella e l’ex sindaco Alemanno (detenuto a Rebibbia) denunciano la crisi del sistema carcerario italiano. Sovraffollamento, suicidi, condizioni disumane: il Rapporto Antigone fotografa una realtà al collasso, dove la pena non rieduca e la dignità viene sospesa. Ma una via d’uscita potrebbe essere rappresentata dal progetto "Recidiva Zero", promosso dal Cnel, a cui anche Confprofessioni, insieme ad altre 15 sigle datoriali, ha scelto di prendere parte

di Matteo Durante

«I

l sovraffollamento delle carceri italiane è ormai insostenibile». Con la solita chiarezza, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno duramente richiamato l’attenzione della politica e del Governo intorno a quella che lo stesso Capo dello Stato non ha esitato a definire una vera e propria emergenza nazionale. Una sferzata istituzionale su una situazione che torna di attualità a ogni inizio estate, quando le difficoltà delle persone in custodia sfiorano la crudeltà. Negli stessi giorni, dal carcere di Rebibbia si è alzata la voce dell’ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Che, in una lettera aperta ha messo sul tavolo una delle più disumane condizioni a cui sono sottoposti i detenuti: «C’è un’Italia che brucia in silenzio, è quella delle carceri, dove il caldo non è solo un disagio, ma una pena aggiuntiva, dove la dignità umana si scioglie». Eppure, ha concluso Alemanno: «Nessuna pena può diventare tortura, perché nessuna cella può diventare una tomba, perché nessuno dovrebbe essere trattato come meno di un essere umano».

I NUMERI DI ANTIGONE

Alemanno da dentro, Mattarella da fuori ma il messaggio è lo stesso: la questione carceraria è diventata - continua a essere, in realtà - una questione civile. La conferma viene dal XXI Rapporto dell’Associazione Antigone, dal titolo Senza respiro. Un’espressione che non è solo una metafora: descrive celle stipate, operatori allo stremo, detenuti fragili lasciati senza strumenti: «Abbiamo

superato i 61 mila detenuti, ma i posti regolamentari sono circa 51 mila», spiega Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. In molte strutture, soprattutto al Nord, si scende sotto i 3 mq per persona — soglia minima indicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Che già nel 2013 condannò l’Italia per trattamenti inumani delle sue carceri: «Ogni anno 4 mila giudici italiani stabiliscono che una persona è stata incarcerata in condizioni disumane. Eppure ci sono istituti, soprattutto nelle grandi città del nord, in cui il sovraffollamento è aumentato a dismisura rispetto alla media: a Milano, per esempio, del 200%».