PRIMO PIANO

Occupazione su, produttività giù.

Paradosso italico

PROFESSIONI Senza competenze

CULTURA Angoli di Giappone in Italia

PRIMO PIANO

Occupazione su, produttività giù.

Paradosso italico

PROFESSIONI Senza competenze

CULTURA Angoli di Giappone in Italia

PER LEGGERE L’ARTICOLO

(clicca sul titolo dell’articolo per accedere ai link)

Gennaio 2027, l’ultima goccia di Matteo Durante

A metà del guado di Francesca Coniglio

Un patto blu per la sostenibilità di Pietro Francesco de Lotto

Agricoltura, le nuove frontiere di Alessandra Pesce

La sete della terra di Andrea Sonnino

La resilienza del territorio di Antonio Urbano

PRIMO PIANO

Occupazione su, produttività giù. Paradosso italico di Claudio Negro

Salari, andamento lento di Jacopo Sala

Donald non veste Prada di Carlo Bertotti

La Turchia tra polarizzazione e prove di forza di Valeria Giannotta

Senza competenze di Franco Valente

Un tagliando per i Fondi di Mario Rossi

L’evoluzione del lavoro nei nuovi codici Ateco di Isabella Colombo

Quando l'avvocato

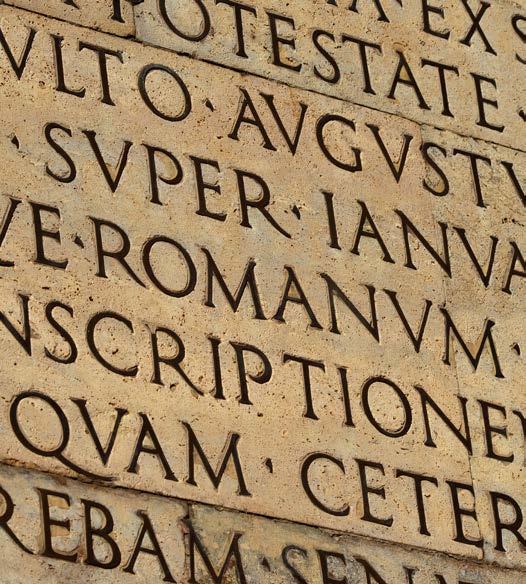

portava la parrucca di Giampaolo Di Marco

Un giorno tutte le mie password saranno tue di Diego Apostolo

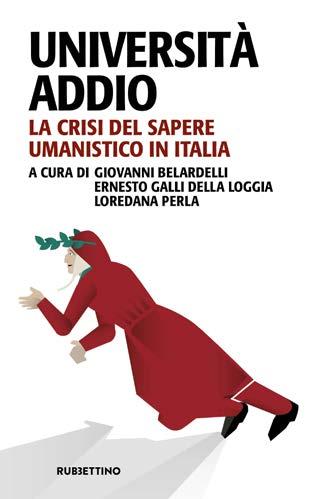

Lunga vita alle discipline umanistiche di Emanuela Griglié

Ritorno al passato di Simona Laderchi

Fisco, slalom tra vantaggi e criticità di Riccardo Conti

Il premio Dedalo Minosse di Bruno Gabbiani

Giovani commercialisti in cattedra di Francesco Cataldi e Serena Giannuzzi

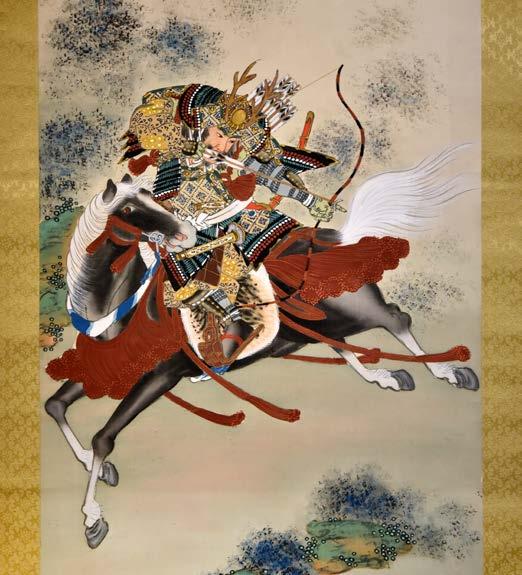

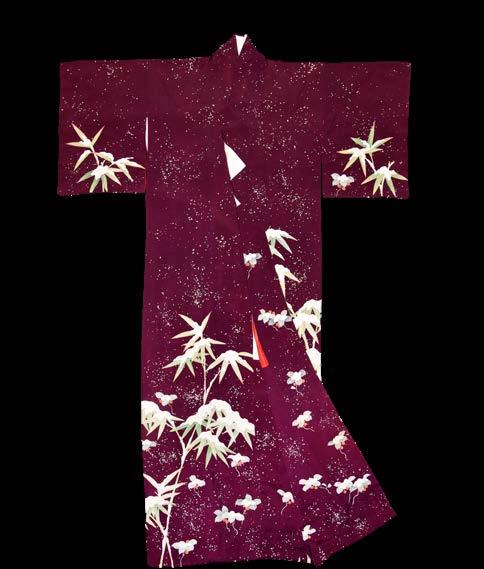

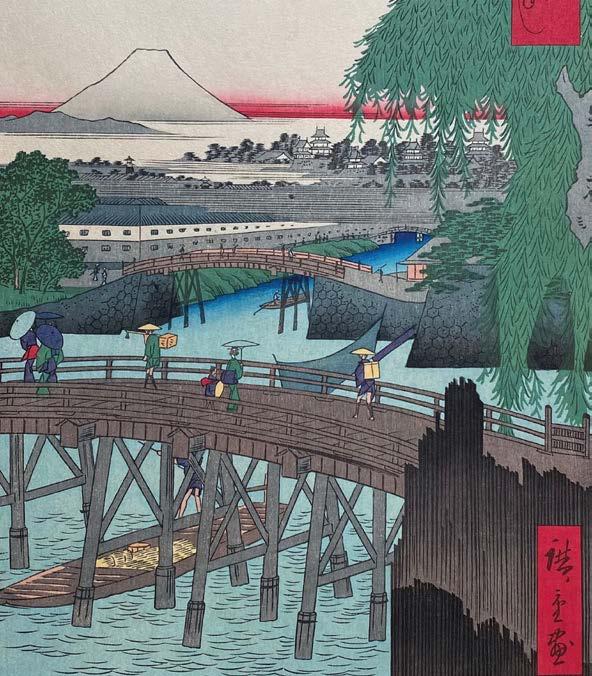

Angoli di Giappone in Italia di Romina Villa

Sei scrittori, sei abitanti, sei racconti. E la magia di Procida di Maria Teresa Pasceri

Avrò cura di te di Roberto Carminati

L’Editoriale

di Marco Natali

News From Europe a cura del Desk europeo di ConfProfessioni

Pronto Fisco

di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Welfare e dintorni

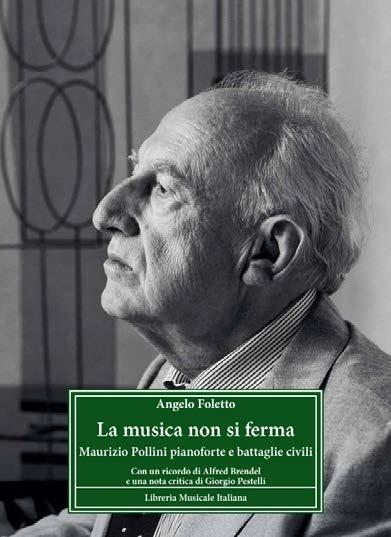

Un libro al mese di Luca Ciammarughi

Recensioni di Luca Ciammarughi

In vetrina in collaborazione con BeProf

Post Scriptum di Giovanni Francavilla

Laureata in legge all’Università “La Sapienza” di Roma con conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato, è dirigente presso l’Ufficio DISR 1 del MASAF. Il settore di competenza comprende le attività di Programmazione e gestione delle iniziative progettuali nel settore delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale. Nel 2023 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del servizio di valutazione PSRN, mentre nel 2024, in rappresentanza del Masaf, è stata nominata componente dei Comitati Tecnico Amministrativi dei Provveditorati OO.PP. di Piemonte e della Valle D’Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, di Lombardia e Emilia – Romagna, Liguria. Infine, sempre nel 2024 è stata nominata componente della Conferenza Operativa delle Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po.

Presidente della Commissione Consultiva per i mutamenti Industriali (CCMI), ricopre la carica di consigliere del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), è membro delle Commissioni esteri e Mercato interno e ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di Presidente del Eastern Neighbourgh Follow-up Committee. Economista di formazione ha studiato Economia Internazionale e Economia e Politica dell’Integrazione Europea, è stato professore aggregato in Economia Internazionale all’Università di Trieste ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e advisor in progetti pubblici nazionali, regionali e camerali. Fino al 2020 è stato direttore generale di Confartigianato Vicenza e componente del board di Camere di Commercio e di società di gestione pubbliche.

Accademica esperta di relazioni internazionali e politica turca. È delegata di PLP (Psicologi liberi professionisti) per le relazioni internazionali e membro del CdA di Apri International. Direttore scientifico dell'Osservatorio Turchia del CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), dal 2009 Giannotta è attiva in Turchia come ricercatrice e docente a Istanbul, Gaziantep, Ankara. È anche direttore del centro studi dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia (UCOI). Quale autrice di numerosi articoli presentati a convegni nazionali ed internazionali. Per l’obiettività di analisi e l'impegno a sostegno della diplomazia italiana in Turchia, Valeria Giannotta è insignita dell’onore di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

Direttrice il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Economia Agraria (CREA). Si occupa della definizione, monitoraggio e valutazione di politiche di sviluppo in campo agroalimentare. Ha pubblicato monografie e articoli sul sistema agroalimentare ed è chiamata come esperta su tavoli internazionali. Possiede il Dottorato di Ricerca in “Istituzioni, Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Economico”. È stata Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo nel Governo Conte I, con deleghe inerenti la ricerca, l'innovazione il trasferimento tecnologico e la formazione in campo agroalimentare nonché tematiche su specifici comparti produttivi e iniziative nelle aree rurali e interne.

«Il

lavoro che stiamo portando avanti punta a recuperare ritardi del passato e a rendere il settore primario più resiliente di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Innovazione tecnologica, buone pratiche e soluzioni efficaci saranno sempre più importanti nel contribuire a una gestione più efficiente e razionale della risorsa idrica».

— Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la Sovranità alimentare e le Foreste

Già segretario Uil Como e Lombardia, ha ricoperto inoltre per l’Unione Italiana del Lavoro anche il ruolo di responsabile confederale per le politiche industriali e i rapporti con le istituzioni. Attualmente collabora con il Centro Studi Itinerari Previdenziali e con la Fondazione Anna Kuliscioff, per la quale cura, tra le varie pubblicazioni, anche un Osservatorio periodico su andamenti e dinamiche del mercato del lavoro.

Laureato in Banca, Finanza e Mercati presso l’Università degli Studi di Foggia, con un focus specifico sugli strumenti di gestione del rischio in ambito agricolo. Dottorando di Ricerca in Economics and Finance of Territorial Sustainability and Well-being, presso lo stesso Ateneo, con una ricerca incentrata sul contributo strategico e multifunzionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione alla resilienza e alla competitività del sistema agroalimentare nazionale. È attualmente Collaboratore dell’Area Agronomica e Ambientale di ANBI - Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela dei territori e delle acque irrigue – con sede a Roma. Forte del legame con il territorio di origine, conduce l’azienda agricola di famiglia specializzata nella cerealicoltura.

Il Libero Professionista

Mensile digitale di informazione e cultura

direttore responsabile

Giovanni Francavilla

redazione

Nadia Anzani, Mario Rossi

hanno collaborato

Diego Apostolo, Carlo Bertotti, Lelio Cacciapaglia, Roberto Carminati, Francesco Cataldi, Luca Ciammarughi, Isabella Colombo, Francesca Coniglio, Riccardo Conti, Giampaolo Di Marco, Matteo Durante, Bruno Gabbiani, Valeria Giannotta, Serena Giannuzzi, Emanuela Griglié, Simona Laderchi, Claudio Negro, Maria Teresa Pasceri, Alessandra Pesce, Jacopo Sala, Andrea Sonnino, Maurizio Tozzi, Antonio Urbano, Franco Valente, Romina Villa

segreteria di redazione

Miriam Minopoli

comitato editoriale

Roberto Accossu, Salvo Barrano, Paola Cogotti, Carmen Colangelo, Alessandro Dabbene, Luigi Alfredo Carunchio, Andrea Dili, Paola Fiorillo, Raffaele Loprete, Marco Natali, Maria Pungetti, Dominella Quagliata, Ezio Maria Reggiani, Gioele Semprini Cesari

redazione

Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano

contatti

Tel. 02 36692133 Fax 02 25060955 redazione@illiberoprofessionista.it info@illiberoprofessionista.it

editore

Lp Comunicazione Srl, Via Boccaccio, 11 – 20121 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n. 118 del 24/02/2011

progetto grafico e impaginazione Pianeta.Studio Srl Società Benefit di Massimiliano Mauro info@pianeta.studio | @pianeta_studio

Designer Francesca Fossati

disclaimer I contenuti e le informazioni contenute ne il Libero Professionista sono sottoposti ad un accurato controllo da parte della redazione, nel rispetto dei principi di deontologia professionale vigenti in materia giornalistica. Tuttavia, il Libero Professionista declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti degli utenti in merito a eventuali danni che possano derivare da possibili errori o imprecisioni dei contenuti.

Il Libero professionista può contenere collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti di proprietà di soggetti diversi da il Libero Professionista e declina ogni responsabilità riguardo il contenuto di questi siti o l’uso delle informazioni raccolti dagli stessi.

Tutti i contenuti de il Libero Professionista possono essere utilizzati, a condizione di citare sempre il Libero Professionista come fonte ed inserire un link o collegamento ben visibile a https://confprofessioni.eu/ il-libero-professionista-reloaded/.

© Il Libero Professionista • All rights reserved 2024

di Marco Natali

TNUMERO

re gesti per un solo messaggio, una sola fondamentale lezione: portare a termine il proprio compito, anche se malati, anche se sofferenti. E’ il testamento spirituale che ci ha lasciato negli ultimi drammatici giorni Papa Francesco. Il ritorno a Santa Marta dal policlinico Gemelli, l’insistenza per incontrarne – qualche giorno dopo - il personale e infine il saluto alla sua gente, al suo popolo riunito in piazza San Pietro. C’è poi un quarto gesto, quel “ciao” – come ci raccontano le cronache private - accennato al suo infermiere pochi secondi prima di spirare. Tutto era stato fatto, le persone importanti salutate, il magistero portato a compimento. E’ qui, in questi gesti finali, che è racchiusa una lezione definitiva: quella di adempiere al nostro compito, il senso della responsabilità, il nucleo più profondo del nostro passaggio sulla terra, il fatto di esserci fino alla fine. Bergoglio è stato un personaggio ingombrante, talvolta anche contestato come è logico che sia per chi anche dallo scranno più alto della Chiesa cattolica parla ai potenti della terra. Lo aveva fatto Francesco anche con i professionisti, aveva parlato loro, in un discorso sul lavoro che ha fatto scuola. “Dal vostro osservatorio professionale, voi vi rendete ben conto della drammatica realtà di tante persone che hanno un'occupazione precaria, o che l'hanno perduta; di tante famiglie che ne pagano le conseguenze; di tanti giovani in cerca di un primo impiego e di un lavoro dignitoso”, aveva detto il Papa nel 2014. “In questo contesto è più forte la tentazione di difendere il proprio interesse senza preoccuparsi del Bene Comune, senza badare troppo alla giustizia e alla legalità – aveva proseguito Bergoglio -. Perciò è richiesto a tutti, specialmente a quanti esercitano una professione che ha a che fare con il buon funzionamento della vita economica di un Paese, di giocare un ruolo positivo, costruttivo, nel quotidiano svolgimento del proprio lavoro, sapendo che dietro ogni carta c'è una storia, ci sono dei volti”. Queste parole racchiudono il senso profondo del nostro impegno di avvocati, medici, notai, ingegneri e di tutti i professionisti. Dietro a ogni carta c’è una storia e noi lo sappiamo. Facciamo in modo di non dimenticarlo.

I fatti, le analisi e gli approfondimenti dell’attualità politica ed economica in Italia e in Europa. Con un occhio rivolto al mondo della libera professione

Con un prelievo annuo superiore ai 9 miliardi di metri cubi, l’Italia si conferma al vertice europeo per consumo di acqua potabile, anche se il 42% dell’acqua immessa in rete si disperde. Questo il quadro che emerge dalla recente relazione della Corte dei Conti. Ma la vera sfida è aumentare la captazione, soprattutto nelle zone soggette a siccità, perché il fabbisogno agricolo è enorme. Come dice il consigliere Gian Luca Calvi

Gennaio 2027: questa è la data da circoletto rosso sul calendario idrico nazionale. A fine del 2026, infatti, si chiuderanno i rubinetti del Pnrr e in Italia si porrà un’importante questione: che fare, per continuare a ottimizzare il prelievo, la rete, la distribuzione d’acqua per le case private, le industrie, gli allevamenti, le aziende agricole di tutto il territorio italiano? Ecco l’interrogativo che nasce dopo aver letto la relazione della Corte dei Conti, approvata con delibera n. 4/2025, che ha acceso i riflettori sulla "Mitigazione dei danni connessi alla siccità attraverso il miglioramento della rete distributiva e dell’approvvigionamento idrico".

«Gli elementi fondamentali di questa indagine», commenta Gian Luca Calvi, consigliere della Corte e autore - con la collaborazione di Carole Amalia Di Ruberto - della relazione: «trovano concordi tutti gli operatori del settore. La fotografia che abbiamo scattato è una buona base di partenza, da consegnare al decisore politico perché faccia le sue scelte». E l’immagine che la relazione restituisce è quella di un sistema idrico nazionale ancora lontano dalla piena efficienza. Secondo i dati riportati, nel nostro Paese, il prelievo di acqua nell’anno 2022, l’ultimo preso in considerazione, è stato superiore ai 9 miliardi di metri cubi, per un prelievo giornaliero di 25 milioni (pari a 424 litri pro capite). Questi numeri dicono che l’Italia si conferma al vertice europeo per consumo di acqua potabile, tuttavia, il volume erogato corrisponde alla metà (4,6 miliardi) del prelievo, a causa delle perdite nel trattamento di potabilizzazione (1 miliardo) e per l’inefficienza della distribuzione in cui viene sprecato circa il 40% del quantitativo immesso in rete (3,4 miliardi). Questa inefficienza è attribuibile a infrastrutture obsolete, guasti frequenti nelle condotte

e pratiche gestionali non all’altezza. Secondo la relazione, regioni come Sardegna, Sicilia e Basilicata registrano perdite superiori al 50%, evidenziando una gestione frammentata e incapace di affrontare le sfide odierne.

La situazione non è solo un problema di sostenibilità ambientale, ma anche di entrate e opportunità economica. Chiarisce Calvi: «Dobbiamo distinguere i due piani. Quando parliamo di mancanza d’acqua, non ci riferiamo più solo alla risorsa idropotabile, ma alla sua disponibilità in generale, al suo reperimento. A ben guardare, il fabbisogno idrico nazionale è così suddiviso: il 20% va al consumo potabile, oltre il 50% all’agricoltura e all’allevamento, mentre poco meno del 30% è destinato all’industria». Questo richiede investimenti significativi per infrastrutture in grado di

aumentare la capacità di captazione e per affrontare, per esempio, il problema non più trascurabile delle dighe. «Quelle oggi attive possono contare su una capacità di raccolta di circa la metà rispetto a quando sono state costruite, perché c’è stato l’accumulo del sedime che si consolida e alza il livello di fondo della diga rendendola meno capiente. Per risolvere la situazione, anche stando al parere degli esperti da noi interpellati, occorre indire nuovi bandi perché è più conveniente costruire nuovi invasi che intervenire sul sedime ormai cementato al fondo della diga» continua Calvi, sottolineando l’urgenza di investimenti nuovi, piuttosto che interventi sui bacini esistenti.

IL NODO DELLA GOVERNANCE

Altra questione cruciale nella gestione del sistema idrico nazionale, è quella della catena di comando. Sulla scorta della

direttiva europea sulle acque (2000/60/ Ce) e della norma di recepimento della stessa (d.lgs. n. 152/2006), il prelievo e il trattamento delle acque si fonda su una governance multilivello, con tre ministeri interessati, e sulla disciplina del servizio idrico integrato, prevista, e non ancora completamente attuata, dalla cosiddetta legge Galli degli Anni ‘90. Spiega Calvi: «Anche qui dobbiamo distinguere tra captazione e distribuzione. Per il primo aspetto, sono tre i dicasteri che si occupano della materia: il Ministero delle infrastrutture per le acque bianche; il Ministero dell’ambiente per le acque reflue e il Ministero dell’agricoltura che si occupa di investimenti nel settore. Questo rende il sistema articolato, ma allo stesso tempo frammentato». Anche l’Arera, autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha un ruolo cruciale nel definire le tariffe e nel controllo delle attività del settore. «Per il sistema distributivo, anche in Italia,

dalla fine degli Anni ‘90 il sistema idrico integrato, che ci ha messo in linea con gli altri Paesi dell’Europa, ogni area, ogni provincia, ha un proprio gestore locale». Ma la relazione della Corte dei Conti sottolinea come il principio del “full cost recovery” - ovvero il recupero integrale dei costi attraverso le tariffe - non sia ancora pienamente applicato. Attualmente, a fronte di un fabbisogno stimato di 6 miliardi di euro all’anno, le entrate tariffarie si attestano intorno ai 4 miliardi.

PRIORITÀ STRATEGICHE VERSO IL 2027

Guardando a domani, una delle priorità principali è ridurre le sanzioni europee legate alla gestione inadeguata delle acque reflue. Commenta Calvi: «L’Italia paga ogni anno multe all’Europa per le infrazioni relative alla depurazione delle acque. Questo è un ambito che richiede investimenti immediati». Parallelamente, occorre pianificare interventi strutturali

PRELIEVI DI ACQUA DOLCE(*) PER USO POTABILE PER TIPOLOGIA DI FONTE UE 27.

Anno 2022 o ultimo disponibile

(*) Nell'analisi non rientrano le acque marine o salmastre prelevate a scopo idropotabile

Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istat, censimento delle acque per uso civile

per ottimizzare l’efficienza della rete distributiva e aumentare la disponibilità di risorse idriche. Secondo la relazione, sono attualmente in corso 628 interventi finanziati con i fondi del Pnrr e altre risorse, per un totale di 5,3 miliardi di euro. Di questi, 3,7 miliardi sono destinati alla sicurezza dell’approvvigionamento idrico, alla riduzione delle perdite nelle reti, alla digitalizzazione e al monitoraggio.

Resta, come detto, la domanda cruciale: e nel 2027, quando si concluderà l’impiego dei fondi del Pnrr? Calvi sottolinea l’importanza di non sprecare gli investimenti fatti finora: «Abbiamo fotografato una situazione migliorata rispetto al passato, ma per colmare il gap idrico servono scelte politiche strategiche. E non soltanto in Italia ma anche in Europa». Tra le possibili soluzioni, emerge la necessità di una revisione delle tariffe idriche e di nuovi strumenti di finanziamento per coprire il fabbisogno stimato. Un esempio significa-

tivo riguarda il settore agricolo, che utilizza oltre il 50% delle risorse idriche disponibili. «Rendere il sistema distributivo più efficiente è fondamentale, ma non basta. La vera sfida è aumentare la captazione, soprattutto nelle zone soggette a siccità, perché il fabbisogno agricolo è enorme.

E senza un aumento della capacità di captazione, non riusciremo mai a soddisfarlo completamente, neanche con una rete distributiva pienamente efficiente». spiega Calvi. «La desalinizzazione dell’acqua marina, già adottata in altri Paesi, potrebbe rappresentare una soluzione, ma richiede investimenti significativi e una pianificazione a lungo termine. Tuttavia porre l’attenzione soltanto sulla dispersione della rete distributiva rischia di essere ingannevole, perché ammettendo di raggiungere il massimo dell’efficienza nella rete distributiva non avremo comunque risolto la nostra esigenza di approvvigionamento idrico». ■

di Francesca Coniglio

Negli ultimi anni il Masaf ha investito parecchie risorse per l’efficientamento delle infrastrutture irrigue come misura di contrasto alla scarsità idrica. Tuttavia, restano ancora numerosi interventi da mettere in campo per migliorare l’accumulo di acqua, efficientare e digitalizzare le reti irrigue

Negli ultimi quattro decenni, tra il 30% ed il 40% della popolazione italiana è stata esposta a condizioni di siccità severa o moderata1. I più recenti fenomeni siccitosi (2017 e 2022) hanno colpito duramente anche le regioni del Nord Italia, storicamente ricche di acqua, mentre tuttora e ininterrottamente da molti mesi le Regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Sicilia, Sardegna, stanno sperimentando una scarsità di acqua tale da pregiudicare la prossima stagione irrigua, dovendo destinare le poche risorse accumulate negli invasi all’uso potabile, che è prioritario.

In questo contesto, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ed in particolare la Direzione generale per lo Sviluppo Rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sostiene gli investimenti necessari a garantire l’uso efficiente dell’acqua lungo tutta la catena di approvvigionamento idrico, ed in particolare sulle grandi reti infrastrutturali di

irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale nell’ambito del servizio di irrigazione collettiva svolto dai consorzi irrigui e di bonifica. La competenza alla programmazione e al finanziamento di queste opere è integrata e coordinata con quella del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) in materia di infrastrutture idriche a scopo promiscuo irriguo, potabile ed idroelettrico, oltre che essere esercitata nell’ambito delle strutture nazionali di coordinamento istituite per fronteggiare la crisi idrica. Il decreto siccità2 emanato dal Governo ad aprile 2023, ha infatti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica (a cui anche il Masaf partecipa insieme agli altri ministeri competenti3) e un Commissario straordinario nazionale, con il compito di individuare e adottare interventi urgenti per il contenimento e contrasto degli effetti della siccità.

SOS EFFICIENTAMENTO

Negli ultimi dieci anni il Masaf ha adottato una politica di investimento per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue di accumulo e trasporto dell’acqua, per garantire l’approvvigionamento di acqua e il suo uso efficiente e supportare, dunque, la sostenibilità e la produttività del settore irriguo. Questa strategia è stata attuata attingendo alle risorse programmate su vari fondi nazionali e comunitari assegnati al Masaf, a partire dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e dal Piano Sviluppo e Coesione. Ulteriori investimenti irrigui extra aziendali e collettivi sono stati finanziati con le risorse nazionali messe a disposizione dalle leggi di bilancio che tra il 2016 e il 2020 hanno sostenuto gli investimenti strategici per il rilancio del Paese. Una misura dedicata è stata programmata anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), contribuendo all’obiettivo della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” ed in particolare della Componente 4 rivolta alla “Tutela del territorio e del patrimonio idrico”. Tutte le linee di finanziamento sono state orientate a finanziare interventi in grado di migliorare l’efficientamento delle infrastrutture idriche gestite dagli enti irrigui attraverso il “miglioramento della gestione della risorsa idrica”, promuovendo la misurazione e il monitoraggio degli usi sulle reti collettive, con l’installazione di misuratori e sistemi di telecontrollo, e “l’ammodernamento delle reti irrigue collettive” per ridurre le perdite delle reti idriche esistenti, individuando nel risparmio idrico indotto dagli interventi il punto di contatto tra produttività e sostenibilità.

Nel complesso, a partire dal 2018, sono stati finanziati, o sono in corso di finanziamento, 279 progetti in capo agli enti irrigui di tutte le Regioni e Province Autonome per complessivi 2,2 miliardi di euro. Le risorse

note

1 Audizione del Commissario Straordinario Nazionale - VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici del 12 marzo 2024.

2 DL 39/2023 convertito in legge 68/2023 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.

3 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI FINANZIAMENTI MASAF (2018-2024)

Valle d'Aosta 2 interventi 22,3 mln €

Lombardia 16 interventi 127,3 mln €

Piemonte 18 interventi 210 mln €

Liguria 1 intervento 3,9 mln €

Toscana

11 interventi 107,7 mln €

Umbria 6 interventi 23,9 mln €

Lazio 18 interventi 76,3 mln €

Sardegna 12 interventi 54,9 mln €

Trentino-Alto Adige

13 interventi 82,7 mln €

Campania 22 interventi 200,4 mln €

Molise

3 interventi 23,4 mln €

assegnate sono state intercettate diversamente sul territorio nazionale, per il 61% al Centro Nord e il 39% al Sud e Isole. I progetti finanziati hanno riguardato prevalentemente (circa il 73% importo assegnato) l’ammodernamento delle reti irrigue, mentre solo poco più del 6% dei finanziamenti è stato dedicato all’incremento delle fonti idriche (invasi e riuso reflui).

Alcuni dei progetti finanziati sono stati completati e sono in via di messa in esercizio. La maggior parte degli interventi finanziati sono, tuttavia, in corso di realizzazione e sono, quindi, ancora suscettibili di espletare il loro effetto sullo stato delle acque, grazie alla messa in opera di azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell’uso efficiente della risorsa idrica. Il Masaf monitora costantemente l’impatto atteso dagli interventi sulla base delle informazioni aggior-

Friuli-Venezia Giulia 16 interventi 85 mln €

Veneto 30 interventi 245,6 mln €

Emilia-Romagna 34 interventi 326 mln €

Abruzzo 6 interventi 37,7 mln € Marche 3 interventi 33,3 mln €

Puglia 10 interventi 55,8 mln €

Basilicata 10 interventi 99,2 mln €

Sicilia 15 interventi 144,6 mln €

Calabria 33 interventi 259,6 mln €

nate nel tempo da parte dei beneficiari nelle banche dati Dania⁴ e Sigrian⁵, realizzate e gestite dal Centro di ricerca Politiche e bioeconomia del Crea su input e supporto del Masaf e messe a disposizioni di tutti gli attori istituzionali competenti alla programmazione e gestione dell’acqua irrigua. Tale monitoraggio restituisce una stima⁶ di circa 994 milioni di metri cubi di risparmio idrico per ogni stagione irrigua, pari a oltre 7 volte la capacità di invaso di una diga di dimensioni medio/grandi (ad esempio la diga di Montedoglio in provincia di Arezzo) o di quasi 4 mila piccoli invasi al di sotto dei 250 mila mc. Le opere finanziate interverranno su oltre 9 mila chilometri di rete, per lo più ammodernando la rete esistente piuttosto che prevedere nuove realizzazioni, contribuendo ad efficientare l’uso dell’acqua irrigua su 1,3 milioni di ettari di superficie attrezzata collettiva nazionale. I finanziamenti daranno un im-

portante contributo alla conoscenza della quantità di acqua prelevata ed utilizzata dal momento che consentiranno l’installazione di 405 nuovi misuratori alle fonti di prelievo e di oltre 58 mila misuratori lungo la rete di distribuzione.

Oltre ad agire sull’approvvigionamento idrico collettivo, il Masaf sostiene l’uso sostenibile dell’acqua e l’innovazione anche al livello aziendale, attraverso le misure del Piano strategico della PAC. Inoltre, con “l’Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sostiene l’introduzione di sistemi di gestione intelligente dell’irrigazione per efficientare l’uso delle risorse idriche e quindi di promuovere il risparmio idrico. In quest’ultimo caso è previsto il supporto all’installazione di sensori per la misura delle caratteristiche del suolo e delle variabili meteorologiche, nonché l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione.

PROSPETTIVE DI INTERVENTO

All’esito di questo sforzo collettivo sussiste tuttavia un importante fabbisogno di intervento per l’ammodernamento del sistema irriguo nazionale verso il pieno raggiungimento dell’efficienza irrigua e della resilienza ai cambiamenti climatici. Ad oggi il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniissi)⁷ rappresenta il principale strumento di pianificazione di infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento idrico, di medio-lungo periodo, attuabile per stralci successivi in funzione delle risorse finanziarie progressivamente disponibili. Tra i 418 interventi individuati dal Pniissi per circa 12 miliardi di euro, 36 progetti esecutivi per circa 525 milioni rientrano nella sfera di competenza del Masaf privi al momento di copertura economica non essendo state assegnate risorse. ■ note

4 Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente (https://dania.crea. gov.it/)

5 Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (https:// sigrian.crea.gov.it/).

6 Dati DANIA a novembre 2024.

7 Derivante dalla reimpostazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico a seguito della Riforma 4.1 della M2C4 del PNRR attuata nel 2021 in capo al MIT («Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico»)

994 MLN di mc di risparmio idrico

405 nuovi misuratori al prelievo

9.000 KM rete oggetto di intervento

1,3 MLN di area efficientata

Fonte: elaborazioni CREA su dati DANIA, novembre 2024

Il 20% del territorio europeo è colpito da stress idrico e quasi dieci milioni di persone in Europa non hanno accesso ad acqua potabile. Nel 2023 il Cese ha lanciato la proposta EU Blue Deal, perché il problema dell’acqua non è solo ambientale, ma coinvolge tutte le politiche europee

Secondo le stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), circa il 20% del territorio europeo è colpito da stress idrico durante un anno medio. Inoltre, quasi dieci milioni di persone nel nostro continente non hanno ancora accesso ad acqua potabile sicura. Questo è inammissibile, poiché l’acqua è una risorsa insostituibile e fondamentale per raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione europea.

Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) è stato il primo organo dell’Unione a riconoscere la necessità urgente di affrontare la crisi idrica globale e a mettere il tema al centro dell’agenda politica europea. Attraverso la proposta per un EU Blue Deal, un Patto Blu europeo, il Comitato ha promosso una strategia ambiziosa e integrata per rendere la gestione sostenibile dell’acqua una priorità trasversale in tutte le politiche dell’Ue.

UNA PRIORITÀ STRATEGICA

La dichiarazione per un EU Blue Deal, presentata nell’ottobre del 2023, illustra 15 principi e 21 azioni concrete per affrontare le sfide legate all’acqua che abbiamo di fronte. L’approccio del Cese è trasversale e include la protezione dei mari e degli oceani, ma il fulcro e la novità del Patto Blu europeo è la tutela dell’acqua dolce e il raggiungimento di una gestione sostenibile delle risorse idriche per la società. Fin dall’inizio, il Cese sostiene la necessità di affrontare i problemi legati all’acqua con lo stesso livello di determinazione riservato alla decarbonizzazione.

La politica dell’acqua non può limitarsi a una politica unicamente ambientale; è necessario affrontare la questione in tutte le politiche europee, dall’industria all’agricoltura, dalle infrastrutture e l’edilizia, fino alle politiche sociali e dei consumatori. Il Comitato continua a chiedere il riconoscimento dell’acqua come una priorità

strategica e un coordinamento tra i portafogli dei Commissari europei per garantire l’integrazione della resilienza idrica nelle principali politiche europee.

L’APPOGGIO DELLE NAZIONI UNITE

Negli ultimi due anni, l’appello lanciato dal Comitato ha ricevuto il supporto di numerosi Stati membri e di altre organizzazioni internazionali come il Comitato Europeo delle Regioni e le Nazioni Unite.

Inoltre, moltissimi rappresentanti della società civile, industrie, agricoltori e Ong hanno contribuito a rafforzare il messaggio e spinto la Commissione europea ad agire. Abbiamo ottenuto risultati importanti. Per la prima volta è stata nominata

La balena di Bruges (Belgio) realizzata con 5 tonnellate di rifiuti di plastica

una Commissaria per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e un’Economia Circolare Competitiva, Jessika Roswall. Inoltre, la Strategia per la Preparazione Civile e Militare dell’UE e la Visione per l’Agricoltura e l’Alimentazione, pubblicate di recente, riconoscono le sfide legate all’acqua.

OBIETTIVI

Nonostante alcuni passi promettenti, molti principi e azioni proposte nel Patto Blu europeo devono ancora essere raggiunti.

A questo proposito, il Clean Industrial Deal dedica uno spazio marginale all’acqua e questo rischia di essere una mancata opportunità per lo sviluppo di tecnologie innovative. Nelle prossime settimane, la Commissione presenterà la propria Strategia Europea, che si propone di essere l’iniziativa più importante sul tema dell’acqua di questo mandato. Il Cese e tutte le parti interessate hanno aspettative elevate per questa iniziativa, che dovrà avere il giusto livello di ambizione e fornire strumenti adeguati ad affrontare le sfide che l’Europa ha di fronte.

Il Comitato continuerà a lavorare per integrare la resilienza idrica in tutti in tutti gli ambiti seguendo un approccio settoriale, per realizzare azioni concrete e necessarie. Uno dei temi chiave riguarda la raccolta dati. In questo momento, in Europa c’è una carenza di dati e di coordinamento sulle pratiche di misurazione rispetto all’uso dell’acqua da parte delle industrie e delle famiglie.

In confronto alle politiche messe in atto per misurare il consumo energetico, il nostro continente è fortemente in ritardo sull’acqua. Misurare i consumi è fondamentale per formulare politiche informate. Inoltre, il Cese ritiene che l’acqua sia fondamentale per la competitività dell’economia europea. L’Ue deve assicurare

l’accesso all’acqua pulita e a costi accessibili per tutti, promuovendo al contempo lo sviluppo di un mondo più resiliente alle crescenti sfide. Gli investimenti nelle infrastrutture sono cruciali per contrastare le perdite (che ammontano al 25% del totale in media in Ue), digitalizzare il settore idrico e ottimizzare l’uso delle risorse.

Inoltre, il rafforzamento del settore delle tecnologie idriche, nell’ambito delle tecnologie pulite, contribuirà a creare nuovi posti di lavoro e a consolidare la leadership europea.

Una strategia globale dell’Ue in materia di acqua necessita di un quadro di finanziamenti altrettanto ambizioso. L’acqua dovrebbe essere riconosciuta come una priorità strategica nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale post-2027. Il Cese sostiene la creazione di un Blue Transition Fund che possa essere usato come pun-

to di accesso unico per gli investimenti idrici a livello dell’Ue, combinando gli investimenti pubblici con finanziamenti innovativi.

In aggiunta, l’uso sostenibile dell’acqua e la condizionalità in materia di risorse idriche dovrebbero diventare dei criteri in tutti i fondi dell’Ue, compresi i finanziamenti per la Politica Agricola Comune e i fondi di coesione, facilitando gli investimenti per la transizione del settore.

Il coinvolgimento della società civile e degli esperti in ogni Paese europeo è fondamentale per arrivare all’obiettivo.

Le istituzioni europee dovrebbero unire le forze insieme al Cese per stabilire una piattaforma consultiva che coinvolga tutte le parti interessate, per condividere buone pratiche, elaborare misure specifiche per favorire l’efficienza idrica, e promuovere un aggiornamento periodico dei piani d’azione sull’acqua. ■

La gestione delle risorse idriche in agricoltura gioca un ruolo fondamentale per garantire la qualità e la quantità degli alimenti e far fronte al fabbisogno di una popolazione mondiale in crescita. Da qui la necessità di proporre iniziative e sostenere investimenti per ottimizzarne l’uso. Fabbisogni, risorse e prospettive secondo il Crea

Dissetarsi e nutrirsi. Parlare di acqua significa parlare di vita e del soddisfacimento di bisogni primari. Ed è nella produzione del cibo che l’acqua gioca un ruolo fondamentale, divenendo uno dei principali fattori per garantire la quantità di alimenti in grado di rispondere alle crescenti esigenze legate all’incremento della popolazione mondiale. Ma non solo.

Il settore agroalimentare genera ricchezza e lavoro, contribuisce alla gestione del territorio e alla tutela delle risorse, assumendo – quindi – un ruolo che va oltre la sola garanzia di approvvigionamento di cibo. Questo è ancora più vero nel nostro Paese, dove la superficie irrigata copre circa un quinto della superficie destinata alle coltivazioni e l’agricoltura è la principale utilizzatrice con oltre il 41% dei prelievi di acque superficiali e sotterranee. Tutto ciò genera una Produzione Lorda Vendibile (PLV) di quasi 73 miliardi di euro, valore che, sommato all’industria alimentare con un fatturato complessivo di oltre 600 miliardi di euro, determina un peso del sistema agroalimentare del 15% circa sull’intera economia. Sistema, inoltre, che concorre significativamente alle esportazioni italiane anche grazie a oltre 300 prodotti di qualità.

Si tratta, quindi, di un sistema di grande importanza che deve essere tutelato facendo i conti con i cambiamenti climatici in atto, che inducono sempre più frequenti fenomeni di “stress idrico” in grado di compromettere le rese produttive e di intensificare il fabbisogno di acqua.

Un quadro che evidenzia il ruolo strategico della gestione efficiente dell’acqua in agricoltura e la necessità di proporre iniziative e sostenere investimenti idonei a ottimizzarne l’uso. Il connubio tra acqua e produzioni alimentari agroalimentare è inscindibile e va salvaguardato aven-

do bene in mente la sostenibilità nell’utilizzo, riducendo le perdite e puntando alla raccolta delle acque piovane e alla riduzione dei prelievi. È evidente che le diverse azioni attuabili competono, a seconda della scala di applicazione, ai diversi attori e coinvolgono competenze e conoscenze tali da richiedere un forte coordinamento e integrazione – non sempre agevoli - tra le politiche ambientali e agricole per l’acqua.

Politiche che vengono attuate attraverso una pluralità di programmi di investimento che prevedono finanziamenti da fonti differenti, la cui programmazione e gestione necessita di un forte coordinamento tra i numerosi soggetti che si occupano della governance e di una base informativa avanzata e condivisa. Tra queste è di grande rilievo il Sigrian, sistema georeferenziato dedicato alla conoscenza degli impianti collettivi di irrigazione agricola gestito da più di venti anni dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi

dell'economia agraria (Crea) per conto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

UNA RETE LUNGA 43 MILA KM

Gli enti irrigui censiti in Sigrian sono oltre 600 e prelevano l’acqua da distribuire alle aziende agricole da oltre 6 mila fonti di approvvigionamento, costituite per il 50% da corpi idrici superficiali (fiumi, canali e laghi), per il 44% da corpi idrici sotterranei (falde e sorgenti) e per il restante 6% da altre tipologie (es. impianto di depurazione di acque reflue). L’acqua prelevata alle fonti viene convogliata alle aziende agricole associate tramite una rete irrigua primaria lunga circa 43 mila km. Secondo i dati Sigrian, per irrigare 1,5 milioni di ettari, gli enti irrigui che hanno effettuato il monitoraggio in banca dati, nel 2023 hanno prelevato 15 miliardi di mc dalle fonti idriche e distribuito 12 miliardi di mc alle aziende associate agli enti irrigui, restituendo alla circolazione idrica

superficiale oltre 1 miliardo di mc. Valori di grande rilievo, soprattutto in questo periodo storico, nel quale siccità e fenomeni metereologici estremi affliggono il settore primario. Da qui particolare interesse riveste la banca dati Dania, finalizzata a censire gli investimenti nell’uso irriguo della risorsa acqua. Il Crea, che, su mandato del Masaf, gestisce e alimenta Dania, a oggi, censisce circa 450 progetti irrigui esecutivi (per circa 4,7 miliardi di euro), dedicati in modo particolare (81%) all’efficientamento delle reti e al risparmio idrico (per oltre 3,4 miliardi di euro), ma capace anche di generare potenzialmente 1 milione di mc di nuova capacità di invaso.

Lo sforzo conoscitivo prodotto è ancora più importante se si tiene conto che la pratica agronomica dell’irrigazione è fondamentale non solo per la realizzazione di produzioni agricole in quanto permette di mantenere nel suolo un livello di umidità sufficiente a evitare prolungati periodi di

stress idrico per le piante. Infatti, irrigare le coltivazioni contribuisce a ridurre il rischio idrogeologico, favorisce la preservazione dei paesaggi e il mantenimento del valore ricreativo di intere aree a beneficio delle comunità che vi abitano e genera soluzioni circolari: l’acqua che ritorna in falda viene restituita al terreno naturalmente depurata e può essere riutilizzata non solo per scopi agricoli ma anche per la produzione di energia da idroelettrico, attraverso un sistema di invasi a uso multifunzionale. Per il futuro sarà importante agire non solo per usare meglio l’acqua disponibile, ma anche per incrementare la disponibilità di acqua, per esempio trattenendola e accumulandola quando è più disponibile e, ove possibile, ricorrendo a fonti non convenzionali come i reflui urbani affinati.

Oltre a investire direttamente nelle infrastrutture, occorre promuovere e sostenere finanziariamente l’introduzione di innovazioni in azienda grazie all’adozione di tecnologia digitale. Basti pensare all’uso di sensori e lo sviluppo di software dedicati, sistemi esperti, per ottimizzare la pratica irrigua sulla base dell’effettivo fabbisogno delle colture, sia in termini di volumi da distribuire sia in termini di programmazione temporale degli interventi irrigui; alle attrezzature di precisione, in grado di variare gli apporti irrigui in funzione anche delle caratteristiche pedologiche dei suoli, oppure con l’impiego di sensoristica Iot (Internet delle cose) per la misurazione dell’umidità del suolo. Sono investimenti sostenuti nel corso delle differenti programmazioni della politica di Sviluppo Rurale e che rappresentano l’ulteriore frontiera verso la quale l’agricoltura si deve spingere affinchè il concetto di sostenibilità non sia un principio astratto ma percorribile e concretamente alla portata di un sistema produttivo capace di evolvere. ■

di Andrea Sonnino Presidente Fidaf

Il 70% dell’acqua estratta è assorbito dagli usi agricoli, soprattutto per l’irrigazione dei campi coltivati. Rendere sostenibile la gestione delle risorse idriche in agricoltura diventa quindi un obiettivo a portata di mano. Grazie alle nuove tecnologie e politiche mirate

Si è tenuta lo scorso 19 marzo, in prossimità della Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), presso Palazzo Rospigliosi in Roma, la giornata di studi “La gestione sostenibile della risorsa idrica in agricoltura”, organizzata da Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (Fidaf), Confprofessioni e Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf), con la partecipazione del Crea. L’evento ha messo a fuoco politiche, prospettive e pratiche innovative già in uso o potenzialmente realizzabili per ottimizzare la gestione della risorsa idrica in agricoltura

Sul nostro Pianeta l’acqua è molto abbondante: più del 70% della superficie terrestre è difatti sommersa, tanto che molti si domandano se non sarebbe più appropriato parlare di Pianeta Acqua e non di Pianeta Terra. L’acqua disponibile è però quasi tutta (97%) acqua salata degli oceani, non utilizzabile per le funzioni degli ecosistemi terrestri. Le riserve mondiali di acqua dolce sono comunque molto cospicue: circa 40 milioni di kilometri cubici, che ogni anno si rinnovano, sempre a livello mondiale, ad un ritmo di circa 42.000 Km3. L’acqua è quindi una risorsa rinnovabile, ma limitata. L’utilizzo di acqua dolce da parte del genere umano è praticamente raddoppiato dal 1960 ad oggi (vedi figura 1). Nel 2014 il prelievo di acqua superficiale (da fiumi, laghi, ecc.) o sotterranea (falde, pozzi, ecc.) è stato di 3.900 Km3, meno del 10% delle risorse rinnovabili e quindi ben al di sotto della soglia critica. Questo dato è però una media globale di livelli di sfruttamento tutt’altro che omogenei nelle diverse aree geografiche. In alcune aree, particolarmente nel Medio Oriente, nel Nord Africa e nell’Asia Centrale, lo sfruttamento delle risorse idriche supera la soglia critica del 40%. La situazione, già abbastanza allarmante, è resa più grave dagli effetti del cambiamento climatico, che stanno modificando la distribuzione spaziale e temporale delle precipitazioni: l’acqua è spesso troppa o troppo poca nel corso della stessa stagione. Il 70% dell’acqua estratta è assorbito attualmente dagli usi agricoli – soprattutto per l’irrigazione dei campi coltivati -, mentre il 19% è destinato ad usi industriali ed il restante 11% a usi civili (figura 2). L’irrigazione contribuisce ad aumentare la produzione agricola per ettaro di 2-3 volte rispetto a quella conseguibile in terre non irrigate. L’uso dell’acqua per irrigazione è quindi essenziale per produrre gli alimenti della qualità e nella quantità di cui necessitiamo per nutrire la popolazione mondiale.

È dunque particolarmente importante rendere sostenibile la gestione delle risorse idriche in agricoltura, in modo da minimizzarne l’uso senza penalizzare la produzione degli alimenti di cui necessitiamo per condurre una vita sana e attiva. Le strategie percorribili sono molteplici. In primo luogo si può – e si deve - rendere più efficiente il sistema di captazione e distribuzione dell’acqua. Una rete obsoleta e malamente manutenuta è difatti responsabile di ingenti perdite, un vero e proprio spreco, che diventa non ammissibile nelle zone e negli anni di grave scarsità. In questo caso è indispensabile che i decisori politici allochino fondi adeguati e che gli amministratori li utilizzino efficientemente. Una seconda opportunità è offerta dal possibile riuso di acque reflue, che, opportunamente depurate, potrebbero offrire un’interessante fonte

alternativa. La relativa tecnologia è abbastanza matura e sufficientemente sicura, ma si tratta spesso di superare la resistenza dell’opinione pubblica che teme odori spiacevoli e possibili contaminazioni. La desalinizzazione di acque salmastre si aggiunge a questa possibilità.

L’innovazione tecnologica propone l’opportunità di razionalizzare le tecniche irrigue mediante tecniche che permettono di gestire la variabilità dei campi coltivati. Una rete di sensori terrestri, aerei (droni) e spaziali (satelliti) rilevano i dati del terreno necessari per costruire precise mappe di fabbisogno idrico, che, trasmesse ai sistemi irrigui, permettono di erogare acqua a rateo variabile, di annaffiare abbondantemente in altre parole le aree più secche e meno generosamente quelle più umide. La cosiddetta irrigazione 4.0 o di precisione

USO DELLE RISORSE IDRICHE (2021)

permette quindi di utilizzare meno acqua senza penalizzare la produzione. Si può infine intervenire sulle piante coltivate, sviluppando e utilizzando varietà più modeste nei loro fabbisogni idrici, per esempio con apparati radicali più estesi, che riescono ad esplorare strati di terreno più profondi e ad estrarre più acqua, oppure con un ciclo più breve, atto a sfuggire dai periodi di siccità, oppure dotate di altri meccanismi fisiologici che le proteggono da eccessiva traspirazione, eccetera. Sono strategie che sono perseguite dai ricercatori da decine di anni, ma che sono ancora in grado di permettere significativi progressi. Politiche, prospettive, pratiche tutte queste con valenza spesso relativa a specifiche condizioni ambientali. La loro integrazione in strategie di gestione sostenibile della risorsa agricola ci permetterà di affrontare con successo le situazioni sempre più gravi di scarsità e di eccesso di acqua che si stanno verificando in tutto il mondo in generale e nel nostro Paese in particolare. ■

In Italia negli ultimi due anni gli eventi estremi hanno causato danni per quasi 20 miliardi di euro. Crisi climatica, infrastrutture obsolete e carenza di risorse ne sono la causa. Ma qualcosa comincia a muoversi. Come il Piano Bacini Idrici Multifunzionali lanciato da Anbi e Coldiretti. Perché il futuro del Paese si gioca sulla capacità di integrare innovazione, visione strategica e governance territoriale

Nel 2023, in Italia, gli eventi estremi hanno generato danni per 9,8 miliardi di euro e nel 2024 per ulteriori 9 miliardi di euro, a dimostrazione che tali fenomeni si strutturano in maniera sempre più forte, sempre più ravvicinata e sempre più imprevedibile. Negli ultimi dieci anni, il numero di eventi estremi è aumentato del 485%, evidenziando l’elevata vulnerabilità di un territorio, come quello italiano, da sempre considerato l’hotspot dell’Europa sul Mediterraneo.

Un dato che fotografa una fragilità strutturale difficile da ignorare soprattutto alla luce della crisi climatica e dei suoi effetti devastanti in tutti i settori. Affrontare queste sfide richiede interventi concreti, tempestivi e coerenti, all’altezza della complessità del problema. Per questo motivo la salvaguardia e la tutela della risorsa idrica diventano una priorità assoluta in particolar modo per il comparto agricolo e per tutto l’indotto del Made in Italy agroalimentare che nel 2023 ha generato un valore della produzione di 676 miliardi di euro ed un export, nel 2024, di quasi 70 miliardi di euro.

I BACINI MULTIFUNZIONALI

Ad oggi, solo l’11% delle acque meteoriche viene recuperato e stoccato in appositi bacini rappresentando un valore esiguo per fronteggiare le necessità dettate dal cambiamento climatico.

L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi), insieme a Coldiretti, ha recentemente presentato il “Piano Bacini Idrici Multifunzionali” quale risposta concreta alle esigenze del Paese, dei consumatori e del settore primario. Grazie a questi bacini le acque meteoriche verrebbero rallentate nel loro rapido rilascio verso il mare, garantendo il loro utilizzo irriguo e polifunzionale al momento del bisogno

(potabile, dopo trattamento; energetico; ambientale, con effetti positivi sulla ricarica della falda e sul contenimento del cuneo salino e della subsidenza; di laminazione delle piene alluvionali; di soccorso nell’antincendio).

Si tratta di 10 mila invasi di piccole e medie dimensioni, senza l’uso di cemento e in terra battuta, che non vanno in alcun modo ad interferire con la vita dei fiumi bensì, si configurano come veri e propri strumenti di transizione energetica verso il processo di decarbonizzazione.

L’installazione di impianti di fotovoltaico galleggiante e idroelettrici, con relativi pompaggi ove la conformazione territoriale lo permetta, rappresenta la soluzione innovativa di mitigazione dei costi energetici. L’energia rinnovabile prodotta

contribuirebbe ad una quota significativa del fabbisogno energetico di tutti quegli impianti gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigazione.

Ad oggi, la componente energetica rappresenta una delle voci di spesa che più grava sulla gestione finanziaria consortile e di riflesso sui bilanci delle aziende agricole consorziate, con forti ripercussioni sui prezzi del cibo sugli scaffali. Un progetto che guarda al futuro dell’Italia e dell’agricoltura italiana che conta oltre l’85% delle colture irrigue e 3,5 milioni di ettari irrigui.

Al contempo, i Consorzi di Bonifica e Irrigazione stanno dimostrando, con i fatti, di essere in grado di centrare tutti i target del rigido cronoprogramma del Pnrr con riferimento alle misure M2C4 – 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” e M2C4 - 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”, per un totale di circa 1,48 miliardi di euro.

Il Pnrr ha rappresentato un’opportunità senza precedenti per migliorare la resilienza dell’agroecosistema italiano, facendo emergere la grande capacità del sistema consortile italiano di pianificare e progettare opere infrastrutturali per la manutenzione straordinaria, il potenziamento e l’efficientamento della rete idraulica del Paese.

Accanto all’intervento infrastrutturale, Anbi sostiene con decisione il ricorso all’innovazione e all’intelligenza artificiale. Irriframe è una risposta concreta: uno strumento di supporto alle decisioni irrigue che ad oggi viene impiegato da oltre 9 mila aziende agricole e che combina dati meteorologici, colturali e pedologici per ottimizzare l’uso dell’acqua, consen-

tendo un risparmio annuo di 500 milioni di metri cubi e rappresentando una risorsa preziosa per l’intera filiera agroalimentare. L’innovazione tecnologica si intreccia con un’altra priorità strategica: la digitalizzazione dei territori.

Digitalizzazione che deve trovare il suo fondamento nella rivitalizzazione delle aree interne, sempre più soggette a spopolamento e desertificazione imprenditoriale, che rappresentano un rischio significativo per la collettività. Meno cittadini, meno aziende che lavorano e che vivono il territorio, meno cura del paesaggio, maggior rischio idrogeologico. ■

L’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) sta mettendo in campo una serie di strumenti di adattamento e mitigazione, a supporto del settore agricolo, che si sviluppano lungo tre direttrici: cultura, infrastrutturazione e digitalizzazione. Trovare soluzioni resilienti non basta però, urge un forte cambio di direzione che coinvolga e promuova il concetto della cultura istituzionale e dei cittadini come gestione sostenibile della risorsa idrica ma anche azione costante e continua di promozione della manutenzione nelle infrastrutture.

Anbi promuove la cultura della manutenzione e l’economia della manutenzione, in un Paese in cui oltre il 40% della risorsa idrica viene sprecato a causa di infrastrutture carenti e obsolete e dove, per l’assenza di schemi idrici di collegamento, abbiamo territori che riversano in mare acqua dolce e altri, spesso limitrofi, assetati. È fondamentale una regolare e accurata attività di manutenzione ordinaria e, soprattutto, straordinaria dei corsi fluviali e della rete idrografica di prelievo, adduzione e distribuzione della risorsa idrica per la messa in sicurezza del territorio e per l’efficientamento dell’irrigazione. ■

Le storie, i personaggi e le notizie di primo piano commentate dalle più autorevoli firme del mondo della politica, dell’economia, dell’università e delle professioni

In Italia all’aumento dell’occupazione corrisponde una quasi stagnazione delle attività produttive e delle retribuzioni. E se un sistema produttivo non è in grado di aumentare alcuni fattori (come ricerca e innovazione), il solo input di ore lavorate non consente una crescita della produttività significativa e la competitività del sistema resta determinata da quella sui costi. Come succede nei Paesi in via di sviluppo

di Claudio Negro

Il quadro delle politiche del lavoro in Italia presenta alcune particolarità piuttosto insolite rispetto alla dottrina classica: il tasso di occupazione sale costantemente dal dopo covid, superando il 60%, con una forte crescita dei contratti “stabili” che crescono a discapito dei contratti a termine, a testimoniare una crescita che le aziende giudicano robusta e non occasionale. Tuttavia altri indicatori vanno in direzioni ben diverse: la produzione industriale scende senza clamori ma costantemente dal 2023.

Al crescere dell’occupazione corrisponde un aumento sostanzioso dell’indice di inattività (ossia delle persone che non cercano lavoro- quindi non disoccupati- e non sono comunque disposte a lavorare): si tratta del 33% di quelle

in età da lavoro. Tra gli occupati e gli inattivi, i “disoccupati”, cioè coloro che cercano attivamente un lavoro, sono il 5,3% della popolazione; un record per l’Italia, che lascia aperta una grossa domanda per il futuro: la crescita simultanea (com’è attualmente), dell’occupazione e dell’inattività finirà per schiacciare la zona cuscinetto della disoccupazione e quindi determinerà un’ingessatura del mercato del lavoro, in cui la domanda eccederà stabilmente l’offerta, i giovani avranno sbocchi occupazionali ristretti e insufficienti e i nuovi accessi all’occupazione saranno prevalentemente quelli determinati dal turn over.

Questo quadro si riferisce al lavoro dipendente, ma anche il lavoro autonomo vive da anni una decre-

scita costante: fino a 20 anni fa il numero dei lavoratori indipendenti era superiore alle 6 mila unità, mentre ormai è stabilmente attorno ai 5 mila.

Un effetto collaterale di questa anomala forma di stagnazione è quello dell’immobilità delle retribuzioni, che spesso e volentieri si trasforma addirittura in perdita in termini reali: dal 2008 (quindi passando per due crisi importanti come quella finanziaria internazionale e quella del Covid), la retribuzione media in termini di potere d’acquisto ha perso l’8,3%, mentre, per esempio, quella francese è aumentata del 3,5% e quella tedesca del 5%.

Fenomeno questo che spiega l’insolito quadro in cui, nonostante sia stata alta la domanda di forza lavoro qualificata negli ultimi anni, decine di migliaia di giovani per lo più con alta formazione siano emigrati dall’Italia verso altri Paesi: 156 mila nel 2024 e, calcolando a partire dal 2013, oltre 500 mila.

Questa dinamica esercita un ruolo importante nel ritardo tecnologico che connota i nostri settori produttivi, soprattutto sul terreno dell’informatica e delle sue applicazioni più avanzate, che di solito sono veicolate dai giovani con alti profili di formazione.

E, seguendo la catena del sistema produttivo, arriviamo a quello che sta alla base della situazione vista sopra: la produttività. Un primo dato, di carattere generale ma che sottende efficacemente quello sulla produttività, e quello rela-

aumentata

tivo al Pil: dal 1990 ad oggi il prodotto interno lordo italiano è cresciuto di 19 punti, contro 46 della media europea. La produttività è comunemente definita come il rapporto tra il volume dell’output e degli input che concorrono alla sua realizzazione.

Essa misura l’efficienza dell’impiego nel processo di produzione dei fattori primari, lavoro e capitale ed è considerata un indicatore chiave di crescita. L’approccio utilizzato dall’Istat per stimarla consente di scomporre la dinamica dell’output nei contributi derivanti dai fattori produttivi primari (lavoro e capitale) e dalla PTFi. (produttività totale dei fattori). La produttività del lavoro è data dal rapporto tra valore aggiunto e ore lavorate; la produttività del capitale è misurata dal rapporto tra valore aggiunto

e input di capitale. È interessante vedere come l’andamento di questi indicatori impatti sull’economia reale. Nel caso della produttività del lavoro è opportuno ricordare che essa è misurata dal rapporto tra ore lavorate e valore aggiunto della produzione, pertanto l’aumento dell’occupazione negli anni successivi al Covid e un aumento del valore aggiunto inferiore a quello delle ore lavorate ha determinato un calo della produttività: rispettivamente +2,7% e + 0,5% nel2023, pari a un rapporto di 2,5 punti inferiore a quelli degli ultimi anni.

Questa insolita dinamica spiega in gran parte il paradosso italiano, per cui all’aumento dell’occupazione corrisponde una quasi stagnazione delle attività produttive e delle retribuzioni: l’andamento delle retribuzioni segue quello della produttività, e se un sistema produttivo non è in grado (o non vuole) aumentare alcuni fattori (l’input di capitale nel nostro caso e soprattutto di ricerca e innovazione) il solo input di ore lavorate non consente una crescita della produttività significativa, e la competitività del sistema resterà determinata dalla competitività sui costi dei fattori e quindi, in un sistema come il nostro ad alta intensità di mano d’opera, sulle retribuzioni.

In sostanza, come del resto suggeriscono altri indicatori (la spesa per R&S in Italia è pari al 1,5% del Pil, mentre la media Ue è 2,3%), quanto a competitività del nostro sistema produttivo resta prevalentemente dipendente dai bassi costi permessi dai bassi salari, come per i Paesi in via di sviluppo. ■

I salari contenuti hanno spinto decine di migliaia

di giovani italiani, per lo più con alta formazione, a emigrare verso altri

Paesi: 156 mila nel 2024 che salgono a oltre 500 mila se si considera

di Jacopo Sala

Adapt Research Fellow

Nel 2024, le retribuzioni contrattuali nel settore privato sono aumentate mediamente del 4%. Il comparto che ha registrato la crescita più significativa è stato quello industriale. Un incremento non sufficiente per recuperare il potere d’acquisto. Obiettivo che resta ancora lontano. Per questo è importante accelerare i processi di rinnovo contrattuale in modo da estendere i benefici della ripresa a tutte le categorie di lavoratori

Dopo un triennio particolarmente difficile per i salari italiani, il 2024 ha segnato un punto di svolta. I dati più recenti mostrano infatti un recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni contrattuali, con aumenti salariali che finalmente superano l’inflazione. Ma questo miglioramento è sufficiente a compensare le perdite accumulate negli ultimi anni? E quali sono le prospettive per il 2025?

Nel 2024, le retribuzioni contrattuali nel settore privato sono aumentate del 4%, a fronte di un’inflazione contenuta all’1%. In termini reali, ciò significa che i salari sono cresciuti del 3%, invertendo la tendenza negativa degli anni precedenti, quando i

DINAMICA DEI PREZZI E DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI (NOMINALI E REALI) NEL SETTORE PRIVATO NEL PERIODO 2019–2024 (VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI, BASE 2019 = 100)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT

lavoratori avevano subito perdite significative: -1% nel 2021, -6,6% nel 2022 e -3,3% nel 2023.

La ripresa salariale non è uniforme in tutti i comparti economici. Il settore industriale che ha registrato la crescita più significativa, con un aumento del 4,6% nel 2024, che raggiunge il 5,1% nell’industria in senso stretto.

Questo incremento è riconducibile in buona parte ai meccanismi di adeguamento dei minimi tabellari all’inflazione presenti in alcuni contratti collettivi, come il Ccnl Metalmeccanici.

Nel settore terziario, l’aumento è stato più contenuto (+3,4%), sostenuto dall’intensa stagione di rinnovi contrattuali del biennio 2023–2024, che ha visto l’aggiornamento di numerosi contratti collettivi, alcuni dei quali scaduti da tempo: Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, Ccnl Pubblici Esercizi, Ccnl Turismo, Ccnl Distribuzione Moderna Organizzata, e altri ancora.

In termini di andamento salariale, spiccano, tra i singoli gruppi contrattuali, le attività manifatturiere con un incremento del 5,3% nel 2024 e il settore del credito e delle assicurazioni con un sorprendente +8%. Seguono il commercio (+3,6%), i trasporti (+3%), gli altri servizi privati (+2,8%), mentre aumenti più modesti caratterizzano i pubblici esercizi e alberghi (+1,9%) e i servizi di informazione e comunicazione (+0,5%). Nessuna variazione è stata invece rilevata nei gruppi delle telecomunicazioni e delle farmacie private.

Nonostante questo miglioramento, il pieno recupero del potere d’acquisto rimane lontano. Considerando l’intero periodo 2019–2024, i prezzi al consumo sono infatti aumentati del 17,4%, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute solo del 9,1%, determinando così una perdita del potere d’acquisto pari al 7,1%.

Considerando l’intero quinquennio 2019–2024, solo il settore del credito e delle assicurazioni si è avvicinato al pieno recupero del potere d’acquisto, con un incremento cumulato delle retribuzioni contrattuali del 15,3% (contro il 17,4% dell’inflazione). Perdite più significative si registrano nei servizi di informazione e comunicazione (-12,5%), nelle farmacie

DINAMICA DEI PREZZI E DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI (NOMINALI E REALI) NEL SETTORE PRIVATO NEL PERIODO 2019–2024 (NUMERI INDICI, BASE 2019 = 100)

Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT

private (-11,5%) e nei pubblici esercizi e alberghi (-11%). Due fattori principali hanno determinato l’erosione del potere d’acquisto negli ultimi anni. Da un lato, la straordinaria pressione inflazionistica che nel 2022 ha toccato il picco record dell’8,1% (livelli così elevati non si registravano dagli anni ‘80).

Dall’altro, i ritardi nell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, determinati sia dalla durata dei contratti collettivi – che non vengono aggiornati prima della scadenza – sia dalle frequenti dilazioni nei processi di rinnovo contrattuale.

Per il 2025, l’Istat stima che l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie per il settore privato registrerà un incremento del 3,4% nella media del primo semestre e del 2,3% nella media dell’intero anno. Con un’inflazione prevista intorno al 2%, i salari reali dovrebbero crescere di circa lo 0,5%. In questo scenario, la variazione cumulata per il periodo 2019–2025 risulterebbe più elevata sia per i prezzi (+19,7%) che per le retribuzioni contrattuali (+11,8%).

Di conseguenza, la perdita cumulata di potere d’acquisto si ridurrebbe leggermente, pur restando significativa al 6,6%. Un elemento critico da considerare è che, a dicembre 2024, oltre un terzo dei lavoratori dipendenti del settore privato (37,1%) era ancora in attesa di rinnovo contrattuale. Questa situazione limita ulteriormente il pieno recupero del potere d’acquisto per molti lavoratori, a meno di un’accelerazione significativa nei processi di rinnovo.

In conclusione, sebbene il 2024 abbia segnato un’inversione di tendenza positiva, con salari in crescita più dell’inflazione per la prima volta dopo anni, il recupero del potere d’acquisto rimane incompleto e disomogeneo tra i settori. Le prospettive per il 2025 indicano un miglioramento, ma non sufficiente a colmare il divario accumulato.

In questo contesto, diventa fondamentale accelerare i processi di rinnovo contrattuale per estendere i benefici della ripresa a tutte le categorie di lavoratori. ■

di Carlo Bertotti

I dazi di Trump rischiano di frenare le esportazioni dell’alta moda italiana che oggi valgono il 13% dell’export nazionale, registrando perdite per circa 2 mild di euro. Ma, nonostante la complessità del momento, il nostro Paese si conferma un grande attore nel panorama globale del lusso. E l’acquisizione del marchio Versace da parte di Prada è destinata a ridisegnare gli equilibri tra i grandi gruppi internazionali del settore

Idazi al 20% sulle produzioni europee prima annunciati e poi temporaneamente sospesi da Donald Trump il 2 aprile preoccupano e destabilizzano il mondo della moda italiana che negli Stati Uniti ha un fondamentale mercato di sbocco e che già nel 2024, nonostante un volume pari a 2,8 miliardi di euro, ha sperimentato una riduzione dello 0,7% delle esportazioni verso questo Paese strategico. E il parziale dietrofront e la recente sospensione della misura per 90 giorni non sono una garanzia e non rassicurano i principali player del settore. Ad allarmare non sono soltanto i dazi americani sui prodotti europei e le conseguenze dirette in termini di mancati ricavi, ma anche l’effetto delle misure sui costi delle fasi produttive e distributive dei capi.

LE PROSPETTIVE FUTURE

La nuova era di protezionismo con le sue nuove tariffe rischia quindi di far diventare la moda più costosa che mai. Gli Stati Uniti rappresentano infatti uno dei principali consumatori di abbigliamento e calzature al mondo. Nel 2023, hanno infatti speso secondo ExportUSA 175 miliardi di dollari per abbigliamento e accessori con la stragrande maggioranza dei prodotti del settore, il 98% di abbigliamento e il 99% di calzature, importata dall’estero. Ma gli effetti delle nuove tariffe non si limiteranno solo al lusso. I marchi di sportswear sono infatti tra i più esposti, avendo già diversificato la loro produzione lontano dalla Cina durante la prima presidenza Trump. Basti dire che Nike ha prodotto il 50% delle sue calzature in Vietnam nel 2024, mentre On ha realizzato nel Paese

asiatico il 90% delle sue scarpe. È quindi facile prevedere uno scenario di crisi lungo tutta la filiera della moda con le aziende impegnate a rivedere interamente come ridistribuire prezzi e costi. Di fronte a questa situazione brand e retailer dovranno scegliere se caricare su di sé gli aumenti per mantenere i prezzi invariati o se far lievitare i prezzi al consumo rischiando ulteriori ripercussioni sull’andamento delle vendite.

L'impatto sarà notevole per diversi mercati e l'Italia potrebbe subìre perdite superiori ai 2 miliardi di euro sulle esportazioni.

Secondo i dati ISTAT nel 2023 il nostro Paese risultava essere al primo posto tra i 27 dell’Unione per esportazioni di abbigliamento e accessori negli Stati Uniti con 5,1 miliardi di esportazioni (2,4 miliardi di euro per abbigliamento e 2,7 miliardi per le pelli lavorate). Sempre per il mercato Usa, l'Italia era il primo esportatore europeo nei comparti gioielleria (1,6 miliardi di euro) e calzaturiero (1,4 miliardi di euro).

A oggi il sistema moda Italia è uno dei fiori all’occhiello della nostra economia, basti dire che circa un terzo dei grandi gruppi europei della moda scelgono fornitori italiani, quota che sale ai due terzi per i brand del lusso, facendo del nostro Paese il primo produttore mondiale di alta moda. Un comparto che vale circa il 5% del PIL nazionale con esportazioni pari a 65 miliardi di euro, ben il 13% dell’export made in Italy. Nel 2024 il settore della Moda ha però visto una contrazione di fatturato del 5,3% rispetto all’anno precedente mentre, parallelamente, a fronte di questa flessione l’export ha segnato una crescita del 2%.

Tra le cause delle difficoltà figura il calo della propensione al consumo dovuta al contesto di incertezza economica e all’aumento dei costi ma anche una certa difficoltà di penetrazione in mercati tradizionali e consolidati come Regno Unito e Germania. L’intero settore vanta nel nostro Paese 62.000 imprese attive, 565.000 addetti e un fatturato da 102,1 miliardi di euro. L’Italia è peraltro il secondo esportatore al mondo, posizionandosi

solo dopo la Cina. È evidente che nel 2025 le logiche del passato non siano più valide e che l’industria della moda abbia bisogno di nuove strategie per la crescita. Questo momento storico può rappresentare un'opportunità per le aziende del comparto di reinventarsi, da un lato cercando di accelerare sul fronte innovazione e dall’altro rivolgendosi ai mercati con le maggiori previsioni di crescita, come l’India per l’high-street o il Giappone per il lusso.

Nonostante il quadro complesso l’Italia si conferma un grande attore nel panorama globale del lusso come evidenzia anche la classifica Brands di Interbrand che monitora il valore dei principali marchi a livello internazionale. I dati della classifica dicono anche una

cosa importante sull’equilibrio dei mercati e le scelte dei consumatori. Il valore dei brand del lusso, infatti, continua a crescere, con un aumento del 7% rispetto al 6,5% dell’anno precedente. Nella Top 100 dei marchi che valgono di più al mondo compaiono anche quelli italiani della moda come Prada (#83) che sta vivendo una fase di forte crescita grazie alla grande capacità di gestire la propria offerta e fidelizzare la clientela in tutto il mondo.

Ed è proprio su Prada che negli ultimi tempi si è concentrata l’attenzione dei mercati con la notizia dell’acquisizione del brand Versace. L’accordo definitivo per la cessione della griffe della Medusa da parte del gruppo che fa capo a Miuccia Prada e Patrizio

Bertelli è avvenuto sulla base di un Enterprise Value di 1,25 miliardi di euro. Nel presentare l'accordo i vertici del gruppo Prada si sono detti convinti che Versace abbia un grande potenziale e che la sua estetica, così distante rispetto a quella di Prada, possa rappresentare un vantaggio garantendo nuovi target di clientela oltre che un ampliamento della gamma di marchi. Insieme a Versace, Prada crea una realtà in grado di competere con i grandi big del mercato come i francesi Lvmh e Kering ridisegnando di fatto gli equilibri tra i grandi gruppi internazionali del settore. ■

In alto Donatella Versace

Miuccia Prada

L’arresto del sindaco di Istanbul ha sollevato le proteste di migliaia di persone, che si sono riversate nelle piazze per protestare contro il presidente turco, considerato l’artefice di una strategia per mettere fuori gioco l’opposizione in vista delle prossime elezioni del 2028. Mentre il Paese della Mezzaluna vive ormai da tempo in un clima di disagio sociale

di Valeria Giannotta

La Turchia del presidente

Recep Tayyip Erdoǧan sta attraversando nuovamente una fase critica. Il 19 marzo scorso, Ekrem Imamoǧlu, sindaco di Istanbul e uomo di punta del CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, Partito Repubblicano del Popolo), principale formazione di opposizione, è stato posto in stato di fermo con la duplice accusa di corruzione e fiancheggiamento al terrorismo per fini elettorali; quest’ultima poi decaduta con la convalida dell’arresto. Con lui sono state detenute circa un centinaio di persone, tra impiegati pubblici della grande municipalità di Istanbul, uomini a lui vicini e giornalisti. L’operazione ha sollevato l’ira di migliaia di persone che si sono riversate in strada protestando contro il governo e il suo leader Erdoǧan, percepito quale architetto di un colpo di stato. Molti gli arresti anche tra i manifestanti. Il Paese della Mezzaluna vive ormai da tempo in un clima di estrema polarizzazione sociale, diviso tra i sostenitori del governo e coloro che non si ritrovano nelle politiche proposte e nell’azione pervasiva del Presidente Erdoǧan che, a capo di un sistema presidenziale sin dal 2018, ha ampi poteri di manovra nello spazio pubblico e politico. A conferma del diffuso disagio sociale innescato dall’arresto del primo cittadino di Istanbul, mentre iniziavano a prendere piede manifestazioni urbane, circa 15 milioni di persone si sarebbero recate alle urne per le elezioni primarie del partito CHP, optando per Imamoǧlu che, nonostante non fosse eleggibile, è stato presentato simbolicamente come unico candidato. Un’azione di protesta, che raccoglie un disagio di lunga data.

Da tempo, sul sindaco di Istanbul pesavano sospetti e condanne più o meno esplicite, riconducibili anche alle irregolarità del suo diploma di laurea, che l’Università di Istanbul ha provveduto ad annullare il giorno prima dell’arresto. Una mossa che avrebbe già escluso Imamoǧlu dalla prossima corsa elettorale prevista per il 2028; secondo la legge turca è infatti candidabile alla presidenza della repubblica soltanto chi è in possesso del titolo universitario.

Il tutto potrebbe dunque ascriversi a precisi calcoli politici e a una strategia volta a mettere fuori gioco l’oppositore, riducendo il fattore di rischio e preservando la posizione predominante di Erdoǧan e del suo governo sullo scenario politico turco. Per molti Ekrem

Imamoǧlu è la figura chiave del blocco di opposizione, colui che con la sua rapida scalata politica è emerso quale leader in grado di mobilitare le masse, scardinando la rigida e dogmatica impronta secolare del CHP, il più antico partito di Turchia, e avviandolo verso una direzione progressista, maggiormente inclusiva soprattutto per ciò che concerne le frange più conservatrici della società. Dato l’indice di gradimento e il carisma, Ekrem Imamoǧlu potrebbe essere considerato una sorta di nemesis per Erdoǧan che proprio dalla principale città sul Bosforo ha iniziato la propria ascesa politica con un programma “pigliatutto” conducendolo nel corso del tempo, riforma dopo riforma, braccio di ferro dopo braccio di ferro, a compiere il progetto della “Nuova Turchia”, esito della sintesi islamico-nazionalista propria dei suoi ultimi mandati.

Dopo le ultime elezioni politiche e presidenziali del 2023, che l’hanno incoronato leader indiscusso in Turchia, Erdoǧan e il suo governo si sono trovati a fare i conti con alcune criticità interne dovute alle disfunzioni economiche, esito di politiche non ortodosse volte a ridurre i tassi di interesse e puntare sulle esportazioni, e alla sconfitta delle elezioni amministrative del 2024. L’obiettivo oggi è garantire la permanenza al potere, caldeggiando una riforma della carta costituzionale da riscrivere ex novo, dato che quella attuale - per quanto emendata più volte - contiene il nucleo originale manu militari, quale esito del colpo di stato del 1980, ed eventualmente indicendo elezioni anticipate in

modo da garantire un’estensione del proprio mandato. Alla luce della normativa vigente che pone il vincolo di due legislature, il presidente Erdoǧan non sarebbe ulteriormente candidabile. Si tratta, dunque, di un disegno ambizioso che poggia anche sul sostegno della maggioranza parlamentare, che a oggi si farebbe fatica a raggiungere. In tale luce, più recentemente è stata intavolata una negoziazione tra il governo e le frange curde rappresentate dal partito DEM (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - Partito dell’Uguaglianza e della Democrazia dei Popoli) che a fine febbraio ha condotto al proclama di Abdullah Öcalan, leader della fuorilegge organizzazione separatista PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê - Partito dei Lavoratori del Kurdistan), sulla conclusione della lotta armata e dissoluzione dello stesso PKK.

Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoǧlu, leader dell'opposizione arrestato lo scorso 19 marzo

IL PESO DEI MILLENIALS