En las páginas de este informe podrán encontrar el resultado del trabajo de jóvenes de distintas carreras y universidades, que observamos el inédito proceso de elección al Poder Judicial

En esta elección se votarán 881 cargos de entre más de dos mil candidaturas. Por la naturaleza extraordinaria del proceso, su extensión y su rápida implementación, se presentaron irregularidades y lagunas de información para que la ciudadanía se pudiera informar, establecer criterios y decidir apropiadamente.

Por eso nos dimos a la tarea de observar, desde la mirada universitaria, a un grupo fundamental para la impartición de justicia a nivel federal: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano ha sido reformado y reconstruido en más de una ocasión, por motivos políticos y organizacionales Sin embargo, es la primera vez que la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte será por voto popular

Consideramos crucial conocer a las 64 personas que aspiran a trabajar en la corte, tanto para informar a la población como para entender una fracción del proceso electoral, buscando transparentar la información y, en el camino, generar criterios como jóvenes para poder mirar al futuro de la democracia en este país, con datos concretos

En este informe se encuentran incontables horas de trabajo tanto individual como colectivo que examinan en lo particular a cada persona que se encuentra en la boleta morada y, en lo general, las características de las personas que pasaron los filtros de los 3 poderes para ser postulados, que fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral y que tuvieron 60 días para hacer campaña de forma oficial.

Los datos que aquí encontrarán se basaron en la información accesible, alojada en la web sobre cada una de las personas que desean ocupar un asiento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

decer a cada una las personas que se unieron en esta curiosidad por no decir ansiedad democrática Les enlisto, sin atención al orden, pero con profundo agradecimiento y admiración por ser voces y líderes de una generación que afrontará y está afrontando grandes retos sociales

Lucía Panqueva, estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX

Tania Villacampa, estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX

Mónica Fajardo, estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX

Natalí Vigíl, estudiante de Ingeniería Aeroespacial en la UNAM

Fernanda Muraira, estudiante de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental en la Ibero CDMX

Sofía Otero, periodista egresada de la Ibero CDMX

Perla Vázquez, estudiante de Derecho en la UNAM

Mónica Macías, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Ibero CDMX

Loretta Madero, estudiante de Derecho en la Ibero TORREÓN

Michelle Hermenegildo, estudiante de Ciencias Políticas en la Ibero CDMX.

Francisco Barrera, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero CDMX y Derecho en la UNAM.

Yahir Perales, estudiante de Derecho en la Ibero TORREÓN.

Diego Calderón, filósofo egresado por la Ibero CDMX.

Vladimir Rodríguez, estudiante de Negocios en la Ibero CDMX y Física en la UNAM.

Alan Ruschke, estudiante de Derecho en la Anáhuac CDMX.

Samuel Behar, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero CDMX.

Héctor Sánchez, estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana.

Y a todo el equipo de expertos que nos han acompañado en las distintas fases del proceso:

Enrique Gutiérrez Márquez, académico de la Ibero CDMX.

Manuel Alejandro Guerrero, académico de la Ibero CDMX.

Ricardo López, Ibero CDMX

Fernando Barrientos, académico de la Universidad de Guanajuato.

Oswaldo Valenzuela, director del departamento de Derecho de Ibero Torreón.

Jason Camacho, académico de la Ibero y la UNAM.

José Fredman, académico de la UDEM.

Josafat Cortez, académico de la UNAM.

Ricardo Ortega, director del departamento de Derecho de la Ibero CDMX.

Y a la querida Sophie Anaya, directora de comunicación institucional de la Ibero CDMX.

Camila Solís.

Coordinadora del Observatorio Universitario del Proceso Extraordinario de Elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

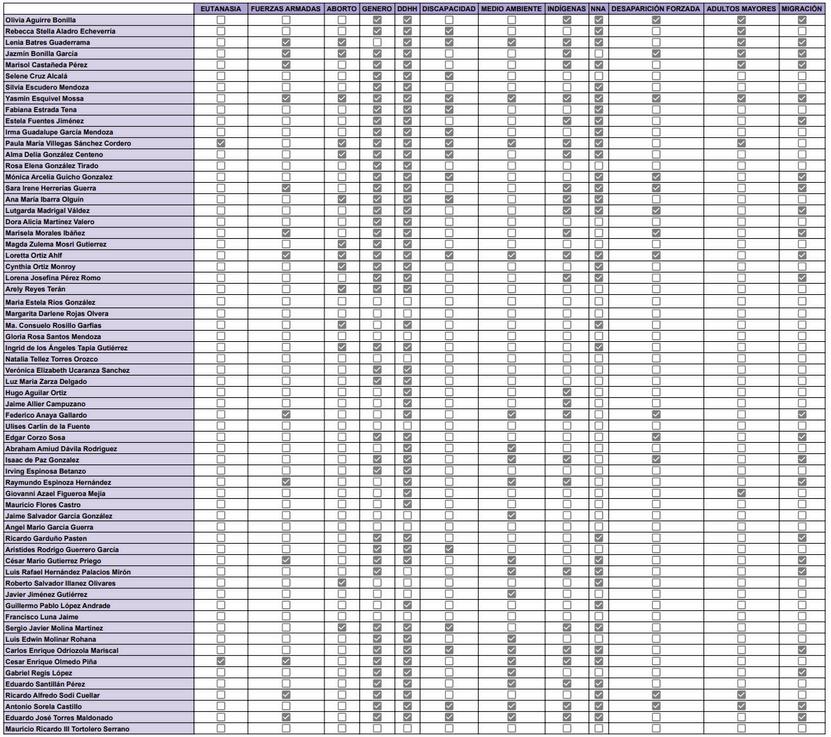

La obtención de datos cualitativos, transformados a cuantitativos en este informe, requirió de la consulta de los curriculum vitae que los y las 64 aspirantes a la SCJN publicaron en el portal “Conóceles” del Instituto Nacional Electoral Sin embargo, los lineamientos de estos contenidos permitían que las candidaturas colocaran la información que les parecía pertinente, sin pasar por un filtro de verificación que pudiera detectar irregularidades Además, cada candidatura decidió la extensión y contenidos del currículum, lo que volvió más complicado encontrar un “piso parejo” en la información presentada. Esto nos llevó a realizar investigaciones más profundas en las que verificamos los datos publicados basándonos en diversas fuentes: reportes periodísticos, repositorios académicos y de tesis institucionales, el Registro Nacional de Profesionistas y buscadores jurídicos para acceder a sentencias. De esta manera verificamos los estudios, publicaciones, sentencias y resoluciones de las y los aspirantes. Esta información fue crucial para conocer a fondo sus perfiles, así como ponderar sus capacidades y especializaciones. En el Observatorio particularmente nos centramos en materias fundamentales al hablar de justicia: derechos humanos (incluyendo el acceso al aborto y el reconocimiento de la diversidad sexual), las niñas, niños y adolescentes (NNA), estudios en género, pueblos indígenas, el medio ambiente, Fuerzas Armadas, adultos de la tercera edad, migración, desaparición forzada, eutanasia y discapacidad Es por eso que se revisaron más de 400 fuentes, entre periódicos digitales, plataformas institucionales, sentencias de la SCJN, actas de controversias jurídicas y publicaciones académicas

En particular, llamamos “agenda” a los estudios, publicaciones, resoluciones, sentencias o cargos ocupados en estas materias. En campaña, se prometen y tocan temas importantes para la opinión pública. No obstante, esto no significa que las candidaturas puedan probar que están preparadas o tengan experiencia en estos temas.

Nos hicimos diversos cuestionamientos sobre las y los aspirantes para guiar nuestro análisis: ¿Han ocupado algún cargo relacionado con cualquiera de las materias? ¿Tienen publicaciones en revistas, periódicos, libros o artículos de opinión? ¿Han votado a favor de algún proyecto relacionado? ¿Han participado en foros sobre el tema? ¿Se han especializado en la materia?

Adicionalmente, hicimos énfasis en dos preguntas: ¿Tienen carrera judicial? ¿Han sido vinculados con algún poder político, actual o en el pasado?

tenidos en materia de género miden si las 63 candidaturas válidas para esta elección de los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen algún tipo de especialización en materia de género. Entendiendo especialización para efectos de este análisis: publicaciones, educación o cargos relacionados con cuestiones de género. Con base en número de ponencias, textos, publicaciones o resoluciones, se midió el nivel de especialización en: nula (0), baja (12), media (3-4) y alta (>5); de manera diferenciada entre las personas candidatas de sexo femenino y de sexo masculino Esto con el fin de medir si la única acción afirmativa impulsada por esta reforma, que es la paridad, surte un efecto visible en el análisis a las candidaturas

Cuando hablamos de fuerzas armadas, se revisaron sentencias, publicaciones y declaraciones precampaña, con el afán de comprender las posturas de los y las aspirantes, si es que el tema está en su agenda, así como su posible participación en la discusión de proyectos que involucran a las fuerzas armadas, como es el caso de las ministras en funciones.

En el caso de la carrera judicial, se tomó en cuenta que hayan ocupado los cargos de oficial en juzgado, secretariado en estudio y cuenta o proyectista, juez y magistratura. Sin importar si no siguieron el escalafón designado por la propia Ley de Carrera Judicial, lo que consideramos importante fue la experiencia en juzgados.

Cabe aclarar que el hecho de que se tome, se afirme o niegue que las candidaturas poseen la experiencia o conocimiento sobre un tema, no es definitivo Nuestros resultados se basan en la información proporcionada por las mismas candidaturas y la que se encuentra pública y de fácil acceso Puede que alguna candidatura sí cuente con la experiencia o especialización en cierta materia, sin embargo, no fue posible corroborarla

También es importante precisar que, previo al inicio de campañas, una aspirante se dio de baja del proceso, por lo que nos dimos a la tarea de verificar si esta candidatura poseía un mínimo de estudios verificables que se tomaron en cuenta para las estadísticas sobre Licenciatura, Maestría y Doctorado; más no se le incluye en los porcentajes de las especializaciones particulares que hemos considerado.

Les invitamos a revisar nuestro sitio web www.encuentrosporlademocracia.ibero.mx/universitarieobserva para consultar específicamente los datos que en este informe se condensaron de forma general.

El 1 de junio de 2025 tendrá lugar una elección extraordinaria, en la que se elegirá a: i) la totalidad de Ministros de la SCJN, ii) la totalidad de Magistrados de las cinco Salas Regionales del TEPJF, iii) las Magistraturas vacantes de la Sala Superior del TEPJF, iv) la totalidad de Magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y v) el 50% de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito

La iniciativa de reforma fue presentada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El 4 de septiembre de 2024 el proyecto de decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados. El 11 de septiembre de 2024 fue aprobada la minuta por el pleno del Senado y se turnó a los congresos locales. El 13 de septiembre de 2024 se dio la aprobación del Decreto de Reforma del Poder Judicial. El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; es decir, el 16 de septiembre de 2024.

De acuerdo con la Reforma Judicial, la ciudadanía designará mediante voto directo y secreto a las y los ministros de la SCJN, a los magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (“TEPJF”), magistrados de Circuito, jueces de Distrito y titulares de los Órganos Jurisdiccionales de cada Estado de la República

No existe la figura de precampañas y las campañas durarán 60 días Se prohíbe el financiamiento público o privado de las campañas, así como la participación de los partidos políticos y las personas servidoras públicas, quienes no podrán realizar actos de proselitismo, ni posicionarse a favor o en contra de algún aspirante.

Se reduce la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN” o “Suprema Corte”), de 11 a 9 Ministros, quienes realizarán su encargo durante un periodo de 12 años (actualmente 15 años), sin posibilidad de reelección. Dada la nueva integración de la Suprema Corte, los votos por mayoría calificada ahora sólo requerirán de 6 votos (actualmente 8 votos)

La SCJN no funcionará en Pleno y Salas como actualmente lo hace, sino únicamente en Pleno

En 1928, se reformaron los artículos 94, 96 al 100 y 111 de la Constitución mexicana, como parte de una iniciativa presentada por Álvaro Obregón el 19 de abril de 1928, durante su campaña presidencial. Estas modificaciones buscaban fortalecer la administración de justicia, enfatizando la importancia de las condiciones institucionales para garantizar la honestidad y eficiencia de los Ministros.

Cambios Principales:

Artículo 94: Incremento de 11 a 15 Ministros, funcionamiento en pleno o tres salas, inamovilidad salvo por mala conducta, y protección de sus ingresos.

Artículo 96: Nombramientos de Ministros por el presidente, con aprobación del Senado

Artículo 98: Regulación de la cobertura de vacantes de Ministros por el presidente y el Senado.

Artículo 99: Calificación de renuncias de Ministros por el presidente y el Senado.

Artículo 100: Licencias mayores a un mes otorgadas por el presidente con aprobación del Senado.

Artículo 111: Procedimiento para destitución por mala conducta, iniciado por el presidente ante la Cámara de Diputados, con resolución del Senado.

Artículo 4 transitorio: Ratificación de Ministros en funciones por el presidente y el Senado.

Álvaro Obregón señaló que las reformas legales eran insuficientes sin un enfoque en el factor humano. Propuso que las condiciones institucionales debían garantizar la destitución de Ministros que no actuaran con honestidad y eficiencia

Reforma Constitucional del 15 de diciembre de 1934

La reforma de 1934 modificó los artículos 94 y 95 de la Constitución mexicana, impulsada por el presidente electo Lázaro Cárdenas a través del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario (PNR) el 12 de septiembre de 1934 Los cambios principales fueron:

Artículo 94: Incrementó el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 16 a 21, permitió su funcionamiento en cuatro salas (incluida una para conflictos laborales), y estableció un periodo de seis años para los Ministros, con posibilidad de destitución por mala conducta conforme al artículo 111

Artículo 95: Modificó los requisitos para ser Ministro, estableciendo una edad máxima de 65 años al momento de la designación y exigiendo cinco años de práctica profesional como abogado.

Artículo 2 transitorio: Los Ministros en funciones cesarían el 31 de diciembre de 1934.

El presidente Ernesto Zedillo durante un mes a partir del 1 de enero en el año de 1995 cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y separó a su cargo a sus 26 ministros. Esto lo hizo en 26 días mediante una reforma constitucional en donde el PRI de la mano con el PAN y con una débil oposición del PRD y PT, lograron una reforma que en aquel momento se consideraba muy importante.

Principales cambios de la reforma de 1994:

Reducción del número de ministros: La SCJN pasó de tener 26 a 11 ministros, con un mandato fijo de 15 años, eliminando la designación vitalicia previa.

Creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): Se estableció este órgano para supervisar la administración, disciplina y carrera judicial, separando estas funciones de la SCJN.

Nuevas facultades constitucionales: La Corte adquirió la capacidad de resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, permitiéndole anular normas con efectos generales

Requisitos más estrictos para ser ministro: Se impusieron condiciones como no haber ocupado altos cargos políticos recientemente y se estableció un proceso de nombramiento más riguroso.

41.3% de las y los candidatos cuentan tienen carrera judicial

58.7% NO tienen carrera judicial

62.5% cuentan con carrera judicial

37.5 NO cuentan con carrera judicial.

19.35% cuentan con carrera judicial.

80.65% NO cuentan con carrera judicial.

98% de las y los aspirantes tienen sus estudios de licenciatura sin observaciones

97% de las candidatas, tienen sus estudios de licenciatura sin observaciones

100% de los candidatos tienen sus estudios de licenciatura sin observaciones.

64.1% de las candidaturas, tienen estudios de maestría sin observaciones 9.4% de las candidaturas, no tienen maestría.

1.5% se encuentra en proceso de terminar o tienen la cédula en trámite

14.1% de las candidaturas, no tienen cédula en el Registro Nacional de Profesionistas.

1.6% de las candidaturas tiene una cédula análoga

7.8% de las candidaturas, tienen 1 maestría cedulada y 1 incomprobable por tesis. *** de dos declaradas en Conóceles.

1.6% de las candidaturas, tienen 1 maestría cedulada y 1 en proceso *** de tres declaradas en Conóceles

40.6% de las candidaturas tienen estudios de doctorado sin observaciones

29.7% de las candidaturas NO tienen doctorado.

14 % se encuentra en proceso de terminar o tienen la cédula en trámite

7.8% NO tienen cédula

1.6% tienen 1 maestría cedulada y 1 en proceso - de 2 declaradas en Conóceles-.

1.6% tienen 1 maestría cedulada y 2 en proceso - de 3 declaradas en Conóceles-.

4.7% tienen un Honoris Causa.

Analizamos cuantitativamente de qué forma y en qué medida la reforma reduce las barreras estructurales y fortalece el grado de especialización de las personas candidatas en materia de género El objetivo es verificar que el principio de paridad, elevado a rango constitucional para esta elección del Poder Judicial en México, garantice efectivamente la igualdad sustantiva y la especialización en género Solo así podremos asegurar, con nuestro voto, que las personas juzgadoras que integren el nuevo Poder Judicial cuenten con las capacidades técnicas y jurídicas necesarias para juzgar con perspectiva de género La reforma constitucional del poder judicial logró en términos cuantitativos establecer la paridad total en todos los cargos a elegir en la elección del 1º. De junio de 2025, como lo definen los artículos constitucionales reformados que se parafrasean a continuación:

“…Artículo 94 Constitucional Reformado: Establece que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial se hará mediante concursos abiertos que observen el principio de paridad de género

Artículo 96 Constitucional Reformado: Regula el procedimiento para la elección de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina Judicial, Tribunales y Colegiados y Jueces y Juezas de Distrito, estableciendo que los comités de género, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) asignará los cargos alternadamente entre mujeres y hombres

Artículo 98 Constitucional Reformado: Dispone que en caso de licencia o ausencia definitiva, la vacante será ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la elección, garantizando así la paridad efectiva en la integración del Poder Judicial…”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ÚLTIMA PUBLICACIÓN DOF: 15 DE ABRIL DE 2025 HTTPS://WWW DIPUTADOS GOB MX/LEYESBIBLIO/PDF/CPEUM PDF

Se analizó si las candidaturas cuentan con estudios, publicaciones, resoluciones o sentencias (si aplican) u experiencia en los rubros de DDHH, género, fuerzas armadas, medio ambiente, indígenas, personas mayores, NNA (niños, niñas y adolescentes), discapacidad y desaparición forzada Se tomaron 63 candidaturas como válidas

68% de las candidaturas si cuentan con experiencia en el tema 32% de las candidaturas NO tienen experiencia en el tema

CANDIDATAS:

16% de las mujeres tienen especialización NULA. 22% tienen especialización BAJA. 19% tienen especialización MEDIA. 43% tienen especialización ALTA.

CANDIDATOS:

48.4% tienen especialización NULA. 32.3% tienen especialización BAJA. 19.3% tienen especialización ALTA.

15.9% de las candidaturas están a favor del aborto. 1.6% están en contra.

77.7% NO tiene declaraciones públicas sobre el tema.

3.2% está institucionalmente a favor

1.6% está institucionalmente en contra.

CANDIDATAS:

28% están a favor

3 % están en contra.

63% NO tiene declaraciones públicas sobre el tema

3% está institucionalmente a favor.

3% está institucionalmente en contra

CANDIDAToS:

3% está a favor.

94% NO tiene declaraciones sobre el tema.

3% está institucionalmente a favor.

82.5% de las candidaturas tienen el tema en su agenda. 17.5% NO cuentan con el tema en su agenda.

CANDIDATAS:

91% tienen el tema en su agenda.

9% NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATOS:

74% tienen el tema en su agenda

26% NO tienen el tema en su agenda

30.2% de las candidaturas si tienen el tema en su agenda

69.8% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATAS:

12.5% tienen en su agenda el tema.

87.5% NO tienen en su agenda el tema.

CANDIDATOS:

48.4% tienen en su agenda el tema.

51.6% NO tienen en su agenda el tema.

42% de las candidaturas si tienen el tema en su agenda

58% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATAS:

43.75% SI tienen el tema en su agenda

56.25% NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATOS:

38.7% SI tienen el tema en su agenda

61.3% NO tienen el tema en su agenda.

50.8% de las candidaturas tienen el tema en su agenda.

49.2% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATAS:

62.5% SI tienen el tema en su agenda

37.5% NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATOS:

38.7% SI tienen el tema en su agenda

61.3% NO tienen el tema en su agenda

20% de las candidaturas tienen el tema en su agenda

80% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda

CANDIDATAS:

25% tienen el tema en su agenda.

75% NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATOS:

16% tienen el tema en su agenda.

84% NO tienen el tema en su agenda.

3% de las candidaturas tienen el tema en su agenda.

97% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATAS:

3% tienen el tema en su agenda.

97% NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATOS:

3% tienen el tema en su agenda.

97% NO tienen el tema en su agenda.

16% de las candidaturas tienen el tema en su agenda. 84% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATAS:

21.9% tienen el tema en su agenda.

78.1% NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATOS:

9.7% tienen el tema en su agenda

90.3% NO tienen el tema en su agenda

12.7% de las candidaturas si tienen el tema en su agenda.

79.4% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda.

1.6% está a favor de proyectos que involucran a las fuerzas armadas.

6.3% tiene un criterio confuso.

CANDIDATAS:

9.4% tienen el tema en su agenda.

78.1% NO tienen el tema en su agenda.

3.1% está a favor de proyectos que involucran a las fuerzas armadas

9.4% tienen una posición confusa

CANDIDATOS:

16% tienen el tema en su agenda

81% NO tienen el tema en su agenda

3% tienen una posición confusa.

30.2% de las candidaturas tienen el tema en su agenda.

69.8% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATAS:

34.4% tienen el tema en su agenda.

65.6% NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATOS:

16.1% tienen el tema en su agenda

83.9% NO tienen el tema en su agenda

36.5% de las candidaturas si tienen el tema en su agenda.

63.5% de las candidaturas NO tienen el tema en su agenda.

CANDIDATAS:

37.5% tiene el tema en su agenda

62.5% NO tiene el tema en su agenda

CANDIDATOS:

35.5% tiene el tema en su agenda

64.5% NO tiene el tema en su agenda

CONSTANCIO CARRASCO: 1 vinculación

LAYNEZ POTISEK: 1 vinculación

ZALDÍVAR: 2 vinculaciones

GUDIÑO PELAYO: 1 vinculación

VERÓNICA DE GYVÉS: 1 vinculación

GÓNGORA PIMENTEL: 1 vinculación

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO: 1 vinculación

CELIA MAYA: 1 vinculación

ALONSO ANCIRA: 1 vinculación

RICARDO SALINAS PLIEGO: 1 vinculación

JOSÉ MARÍA RIOBÓO: 1 vinculación

JUAN COLLADO: 1 vinculación

MILITARES

GARCÍA LUNA: 1 vinculación

JESÚS GUTIÉRREZ REBOLLO: 1 vinculación

FUERZAS ARMADAS: 1 vinculación

RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA: 1 vinculación

GRUPO ATLACOMULCO: 1 vinculación

FAMILIA SODI: 1 vinculación

SINDICATOS: 1 vinculación

EDUARDO GARCÍA VILLEGAS: 1 vinculación

MAURICIO ARTURO OROPEZA Y SEGURA: 1 vinculación

DIEGO GUERRERO: 1 vinculación

TELEVISA: 1 vinculación

MORENA: 10 vinculaciones

PRI: 8 vinculaciones

PAN: 2 vinculaciones

PRD: 3 vinculaciones

MC: 2 vinculaciones

PSUM: 1 vinculación

PVEM: 1 vinculación

Cabrera Acevedo, L (1996) La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Obregón (1920-1924) Suprema Corte de Justicia

Cabrera Acevedo, L. (1997). La Suprema Corte de Justicia durante el periodo del presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928). Suprema Corte de Justicia.

Fernández del Castillo, G (1954) El problema de la administración de justicia II Duración de los cargos judiciales Jus, 2(6), 48

El Foro. (1924). Algunas consideraciones sobre la administración de justicia. El Foro, 5(51), 113–114.

El Foro. (1928). La administración de justicia en México. El Foro, 9(2), 65–83.

Loyola Díaz, R (1984) La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano (2ª ed) Siglo XXI Editores / Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Saavedra Herrera, C. E. (Comp.). (2018). Veinte años no es nada: La Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma judicial de 1994 (1ª ed.).

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/201905/Serie%20Art%20105%20n%C3%BAmero%203%20Veinte%20a%C3%B1os%20no%2 0es%20nada 0.pdf

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1994, 31 de diciembre) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial de la Federación. Diario Oficial de la Federación. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/decretos reformas/201612/00130133 21.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025, 15 de abril) Última publicación DOF. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf