Habiter les échelles

S6SA - Rapport 2022-2023

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Sous la direction de E. ROSIUS

Enseignement dirigé par C. LEONARDI

S6SA - Rapport 2022-2023

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Sous la direction de E. ROSIUS

Enseignement dirigé par C. LEONARDI

I/ Echelle du Territoire : Prendre conscience d’enjeux impactant de grands espaces ainsi que sa manière de les habiter.

A - Des paramètres et des patrimoines existants pour mieux comprendre les modes d’habiter à l’échelle territoriale.

B - Nos territoires face à des enjeux contemporains, vers une transition écologique…

C - … mais aussi sociale et économique ?

II/ Echelle de la ville : Prendre conscience des multiples organisations de l’espace et enjeux sans cesse en réécriture.

A - Le Patrimoine, l’Existant comme guide pour les projets futurs ?

B - Le patrimoine non-construit et le rôle de l’architecte dans leur conservation.

C - La nécessaire mutation écologique, économique et sociale de nos villes.

III/ Echelle de l’Architecture : prendre conscience de l’enjeu de bien loger la population et de ses conditions.

A - Le Patrimoine architectural face à la nécessité d’un renouvellement urbain.

B - Modularité, ambiances, … comment faire en sorte que les habitants incarnent leur habitation ?

Bibliographie/Sitographie - Table des illustrations. 3.

Parler de mes aspirations après l’école d’architecture n’est pas chose aisée avec mon entourage ou toutes les personnes que je peux rencontrer en général. Dans leur imaginaire, un architecte dessine, calcul et construit votre maison pavillonnaire ou la barre d’immeuble à côté de chez vous, rien de plus. Il s’agirait donc d’une rencontre entre les sciences « dures » et les arts en somme. Si cette vision est fondée et a d’ailleurs poussées beaucoup de mes collègues à poursuive un cursus en architecture, elle néglige la pla ce des sciences humaines et sociales (sociologie, philosophie, histoire, géographie, urbanisme) qui sont au cœur de la discipline d’après moi. Pousser les portes de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble n’avait pas pour but de suivre des cours de constructions pures mais bien d’appréhender l’architecture comme une discipline artistique et sociale, pouvant être qualifiée de « reflet politique »1 de nos sociétés.

Mon appétence pour les disciplines d’arts et de sciences humaines et sociales ont également été accompagnée de voyages. Ces derniers m’ont permis, très jeune, d’être sensibilisé à l’importance des patrimoines architecturaux, urbains et paysagers mais aussi l’importance de l’expérimentation par le mouvement et l’arpentage de l’espace. Comprendre qu’il y a un fossé entre le ressentit d’une simple photographie et la réalité une fois sur place. Les grandes métropoles, les différents sites antiques égyptiens ou aussi et surtout La Alhambra de Grenade (Espagne) sont des souvenirs (sensatio ns, émotions, …) qui resteront à jamais gravé dans ma mémoire. Entrer en école d’architecture m’a permis, par l’intermédiaire de cours d’ histoire et de maîtrise des ambiances, de mettre des mots sur ce que j’avais pu ressentir et de mieux cerner tout cela.

Au-delà de l’analyse de mes souvenirs, mes cours m’ont permis de prendre conscience de plusieurs paramètres importants dans notre future profession d’architecte. La prise en compte des enjeux contemporains (lutte face au dérèglement climatique, la volont é de créer un logement pour tous, de réduire les inégalités, …) fait prendre conscience que l’architecture est tout sauf dénuée de contexte. Comme dit précédemment, il s’agit d’une discipline qui s’intègre dans un contexte politique, social mais aussi dans un environnement où une nature, des règles, des cultures et des architectures, façonnées par l’histoire, existent déjà. Que notre volonté soit d’être en continuité ou

1HERNANDEZ

Brigitte, Le Point, 17/06/2016

https://www.lepoint.fr/ arts/l-architecture-esttoujours-un-refletpolitique-jacquesherzog-17-06-20162047492_36.php, [en ligne], consulté le 01/04/2023.

en rupture avec cet existant, la prise en connaissance de tous ces paramètres semble, aujourd’hui, indispensable pour amorcer tout nouveau projet qualitatif.

Créer du logement qualitatif est une nécessité aujourd’hui plus que jamais. Après les crises épidém iques, économiques et sociales de ces dernières années, le besoin d’habiter des log ements salubres, thermiquement viables et connecté s un tant soit peu avec la nature, semble indispensable. Habiter, au premier sens du terme, c’est « résider de manière relativement permanente, vivre »2 dans un espace donné. Habiter ou plutôt bien habiter c’est un « trait fondamental de la condition humaine »3. Créer des logements (et plus largement des espaces) où l’on puisse vivre décemment et se l’approprier, telle est l’une des grandes missions des architectes.

Pour créer ces espaces qualitatifs, il faut prend re en compte le fait qu’habiter, c’est interagir avec tout ce qui nous entoure. A partir de ce constat, on comprend facilement qu’il faut analyser pour comprendre. Vivre une architecture, une ville, un territoire, c’est vivre dans des paramètres qui nous d épassent parfois et pourtant qui sont présents (risques, climat, …). Les échelles sont donc des outils pour prendre conscience de ce palimpseste d’informations existantes, le projet devant prendre en considération une multitude de ces réalités pour être cohérent. En somme, nous habitons un espace, nous habitons des échelles. Nous habitons une architecture, une ville (ou village), et des territoires, avec pour chacun, leurs spécificité s.

Tout ce développement nous mène la question qui va être principalement abordé dans ce rapport : En quoi la prise en compte des caractéristiques des différentes échelles habitées peut -elle permettre de mieux loger la population future ?

En effet, à cette époque où l’on prend clairement conscience des enjeux socio-climatiques en termes d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du territoire, prendre en considération l’existant et les contextes d’un projet me semble indispensable. Le pro jet en architecture serait donc pour moi une synthèse de l’existant, en plaçant l’architecte comme collecteur et coordinateur d’informations avant même de devenir créateur de quelque forme que ce soit.

Dans le cadre de ce rapport d’études, pour répondre au mieux à ce questionnement, je vais aborder les échelles en 3 parties. Nous commencerons, dans un premier temps, avec la grande échelle du territoire. Puis, dans un second temps, nous nous rapprocherons en abordant l’échelle de la ville (ou du v illage) pour enfin finir avec une échelle plus précise : celle de l’architecture

2 , Larousse.fr, https://www.larousse.fr /dictionnaires/francais/ habiter/38780#:~:text= 1.,y%20vivre%20%3A %20Habiter%20la%20 banlieue.&text=2.,oise aux%20qui%20habiten t%20nos%20r%C3%A 9gions, [en ligne],consulté le 01/04/2023

3HEIDEGGER Martin, Essais et conférences , « Bâtir, Habiter, Penser », 1951, Gallimard, Paris, p.170.

I/

conscience d’enjeux impactant de grands espaces ainsi que sa manière de les habiter.

Nous allons commencer ce développement p ar l’échelle pouvant être la plus large, mais aussi, dans sa définition, la plus floue et pourtant indispensables au projet d’architecture : l’échelle du Territoire. Nous pouvons définir le terme territoire par une « étendue sur laquelle s’exerce une autorité, une juridiction »1. C’est donc un espace qui peut être est délimité administrativement. Ici, la notion de territoire est utilisée en parlant d’une échelle large, englobant des espaces, certes gérés administrativement, mais ne correspondant à des échelles plus réduites comme la ville , la parcelle, etc… On parlera davantage de régions, départements, cantons, ou encore de grandes communautés de communes.

Nous allons voir, dans cette première partie, que l a prise en compte des réalités du terrain au niveau territorial peut être mise à la disposition de projets architecturaux et urbains et comment mon expérience en école d’architecture m’a permis de prendre conscience que toutes ces données et contraintes transforme nt notre façon d’habiter.

1 LeRobert.com, https://dictionnaire.lero bert.com/definition/terr itoire [en ligne], consulté le 27/04/2023

A - Des paramètres et des patrimoines existants pour mieux comprendre les modes d’habiter à l’échelle territoriale.

Dans cette première sous-partie, nous allons voir que l’analyse de l’existant dans un contexte large, à l’échelle territoriale peut être un guide pour mieux gérer les enjeux existants et même ceux à venir avec résilience.

Cette large échelle peut paraître éloignée de la pensée de l’architecture au premier regard, cependant de nombreux architectes et urbanistes s’y sont intéressés. Et pour cause, cette notion de territoire amène plusieurs disciplines (telle s que l’économie, la sociologie, la géopolitique, la géologie, la climatologie, …) qui nous permettent d’en connaître davantage sur notre environnement ambiant (à des échelles de temps et d’espace différentes). Connaître ces réalités de terrain qui forment, englobent ou parfois fragmentent le territoire me semble important à prendre en compte pour chaque projet d’architecture. Ces données, souvent affichées en cartographie, permettent par la suite de connaître et de situer des spécificités qui pourraient être invisibles à l’œil nu mais impactant tout de même notre façon d’habiter. Ainsi, depuis le début de nos studios de projet situées en contexte réel (c’est-à-dire ceux de L2 et L3), le premier temps d’analyse des paramètres existants, prenant une place importante, met souvent à l’honneur l’outil cartographique.

S4AA : Projet de Studio – Phénoménologie, ambiances et matérialités de l'architecture - Studio A. MISSE : [Projet effectué en duo avec Pauline LOUX]. Dans ce studio de projet, l’analyse territoriale et paysagère a été bien plus poussée qu’auparavant. Ainsi, durant un tiers du semestre, notre mission était de rassembler plusieurs données différentes et de les transposer en cartographie. Matérialités, ambiances, géologie, activités, etc… étaient autant de thématique possible à traiter. Cet exercice permet de comprendre ce qui est réellemen t important de transposer en carte, ce qui est réellement essentiel. Ce tri permet, par la suite, de faire un compte rendu plus lisible et de donner les points clefs sur lesquels se baser pour réaliser le projet architectural et paysager demandé

SONS ET VIVANT

VIVANT

AMBIANCE

Rivières

Routes

Pauline / MARTIN Jeanne / BONNARD Clélia / MASSOT Arsène / ROSSI Quentin / GROUPE H 0 N 100m

Forêt de conifères et feuillus

Forêt de feuillus (tilleuls et hêtres)

Forêt à mélange de feuillus

Forêt de conifères (sapins et épicéas)

VIVANT : FAUNE

Ecureuil Roux

Rougegorge familier

Grive musicienne

Grillons des champs

à bec jaune

à tete noire

LETACONNOUX Clément / LOUX

Mésange bleue

Labrador

Parfois pas assez travailler à mon g oût, cette phase, après réflexion me parait indispensable (bien que j’aie conscience que ce n’est pas forcément le cas pour tous, avec tous les types de projets).

Elle permet réellemen t de comprendre les besoins les plus élémentaires sur notre site, qui nous permettra pa r la suite de créer un projet cohérent, en écartant tous les contre-sens possibles. Par contresens possible, nous pouvons parler d’éléments qui peuvent partir d’une bonne intention mais qui n ’est, dans la réalité, pas viable. C’est le cas de la création de zones sous-terraines en milieu inondable ou encore l’utilisation du bois (réputé écologique) alors même qu’il n’y pas de grandes productions de ce matériau à proximité.

Ainsi, analyser les paramètres existants relevés et cartographiés (trouvables sur les PLU(i), des agences d’urbanisme, des CAUE, …) est intéressant. Mais nous pouvons également trouver une autre grande source d’informations en y regardant de plus près le patrimoine parsemé partout sur un territoire donné. En effet, le patrimoine peut être un révélateur de présences de matériaux locaux, de techniques, de cultures ou d’évènements passés dans une échelle de temps qui peuvent parfois nous dépasser. Ainsi, nous pouvons prendre l’exemple de la grande inondation du village de Vaison-laRomaine, dans le Vaucluse Ce village dispose d’un ancien pont romain, construit à 17m au-dessus du fleuve qu’il traverse. A la fin de cette catastrophe, seul le pont était réellement intact malgré son veille âge car seul ce dernier a vait été construit en prenant en compte ce danger de l’eau. L’expérience d’habitants bien plus anciens avaient sûrement déjà expérimenté cela et avaient donc anticipés une prochaine crue violente. La récurrence des crues étant parfois très inégale, il se peut donc que nos documents recensant les aléas/risques présents sur un territoire ne soit pas totalement complet . Ainsi, le patrimoine peut aider à l’étoffement de nos connaissances du terrain.

Tout en nous donnant des informations sur le s besoins et aléas présents sur le territoire, le patrimoine bâti peut nous donner des solutions voire des pistes à explorer pour d’autres territoires qui ont tendance à se transformer et à avoir des points de fragilité similaire.

S2EE : Environnement – Introduction aux Milieux – A. CANKAT :

Ce cours a été une introduction à de nombreuses notions telles que l’Anthropocène ou encore l’Architecture Vernaculaire. Nous avons pu observer différents territoires à travers le globe qui font face, avec résiliences, aux enjeux et aux conditions radicales auxquels ils sont confrontés. De l’Antiquité à nos jours, en Europ e, en Afrique, en Asie ou encore en Amérique, nous trouvons des architectures et autres dispositifs construits qui ont permis aux habitants de survivre. L’acte de vivre dans un espace avec ses contraintes n ’est pas dû à une pensée fataliste des choses mais démontre bien que ces situations sont complexes. S’installer dans un territoire avec certaines qualités demande toujours une adaptation car ce dernier montre tôt ou tard ses aléas et vulnérabilités.

[Photos carrées mosaïques : Citerne Turquie / Ville informelle sur l’eau de Lagos / Illustration des crues, Nil Egypte / Maisons flottantes de Rotterdam]

- Photographie d’un quartier à maisons flottante, Rotterdam, Pays-Bas.

Pour rester dans le thème de l’eau qui peut être à la fois symbole de vie comme de mort, nous pouvons parler de différents cas selon les territoires habités. En France, même si la montée des eaux fait parfois changer notre vision de la chose, les territoires littoraux (lacs, fleuves, côtes) sont ce ux qui concentrent le plus d ’activités. Source d’eau potable, source d’énergie, voies navigables ou encore zones de loisirs, les raisons de cette distribution démographique à l’échelle du pays s’expliquent assez limpidement à travers les âges Cependant, cette explication ne colle en aucun cas à toutes les situations du monde. En Turquie, la presqu’île de Bodrum, territoire connaissant des situations de stress hydrique, dispose de citernes retenant l’eau potable à l’abri des chaleurs qui pourraient la faire s’évaporer. Parsemé sur toute la presqu’île, on comprend que ce dispositif était indispensable à la survie des habitants qui s’y sont installés surement à cause de sa proximité avec les routes commerciales maritimes de l’époque, au bord de la Mer Egée. Cet intérêt pour les côtes maritimes, pour leur intérêt économique et commercial est également très présent au Pays-Bas, pays abritant le 1er port de commerce européen : Rotterdam. Les néerlandais entretiennent une relation ambigüe avec le milieu marin : utiliser la mer pour être relié au reste du monde et en même temps avoir une peur d’être submergée. Pour cela, Rotterdam dispose de maisons flottantes, utilisant l’eau comme surface d’habitation. Cette volonté de prendre la mer comme un simple support à l’architecture est également présente quand le terrain en terre ferme vient à manquer comme à Lagos, au Nigeria. Enfin, la relation ambigüe avec l’eau est entretenue depuis des millénaires par des civilisations telles que celle des égyptiens qui concentrent une grande partie de leur population autour du fleuve du Nil. Symbole de v ie, une véritable oasis dans un désert aride, ce fleuve est indispensable pour irriguer leur culture, mais peut être également destructeur à cause de ses crues. Ainsi, contraint de rester à proximité, les habitants ont dû s’adapter avec résilience.

On comprend donc que chacun de ses territoires disposent d’habitants qui ont créé leur propre organisation en cohérence avec les besoins, ressources et aléas Si aujourd’hui nous avons de grandes avancées technologiques (désalinisation de l’eau, climatisation, capacités d’importer dans de courts délais de nombreuses matières premières, …), le contexte actuel (dérèglement climatique, conscience de la finitude des ressources) nous rappelle qu’une architecture responsable, en cohérence avec son envir onnement, reste la solution la plus viable

territoires face à

contemporains, vers une transition écologique…

Après avoir vu, dans une première sous-partie, que l’échelle du territoire offrait une grande richesse de diversité, d’informations et de patrimoines sur lesquelles se baser, nous allons voir comment tout cela peut se greffer à des enjeux et des projets contemporains.

S1EE : Environnement – Ambiances architecturales, mises en œuvre et impact environnemental – T. MARCHAL, A. ABUDAYA :

Ce cours a été pour moi une introduction à la notion d ’écologie appliquée à l’architecture, l’urbanisme et l’aménagement du territoire et à tous les enjeux qui en décou lent. Ainsi, le secteur de la construction/bâtiment est le 3 e plus grand émetteur de Gaz à effet de serre en France et la croissance rapide de l’artificialisation des sols engendre de grands problèmes qui men acent la biodiversité ainsi que notre capacité à continuer à vivre dans certains territoires et certaines villes. Les notions d’ilots de chaleur, de perméabilisation des sols, … ont été introduites, pour la première fois, dans ce cours-ci.

L’architecture mais aussi la fabrique de la ville et du territoire sont directement concernés par certains enjeux contemporains, en particulier celui du dérèglement climatique comme l’indique le Ministère de la Transition Ecologique et Sociale : « le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises et il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre français »1. L’Europe est d’ailleurs le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur terre 2/3 et cela pas n’est forcément anodin car ce dernier est aussi le plus urbanisé (et donc avec une artificialisation des sols plus forte, avec 4.2% des terres de l ’Union Européenne artificialisées4).

1Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion Sociale, https ://www.ecologie. gouv.fr/constructionet-performanceenvironnementale-dubatiment#:~:text=Le% 20secteur%20du%20b %C3%A2timent%20re pr%C3%A9sente,sensi bilise%20les%20acteur s%20du%20secteur, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

2Le Dauphiné Libéré, 20/04/2023, https ://www.ledauphin e.com/environnement/2 023/04/20/l-europe-serechauffe-plus-viteque-le-reste-du-monde, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

3 OLIVIER Arthur, Toutel’Europe.eu, 20/04/2023, https ://www.touteleur ope.eu/environnement/ climat-l-europe-serechauffe-plus-viteque-le-reste-dumonde/, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

4 GRIMAULT Vincent, Alternatives économiques.fr, 29/11/19, https ://www.alternativ eseconomiques.fr/leurope -se-betonne/0091155, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

ST2 : Stage de Premières Pratiques – Brest Métropole : Ce stage, effectué dans le CAU (Conseil Architectural et Urbain) m’a fait découvrir de nombreux métiers mais aussi et surtout une pratique et une vision concrète de l’urbanisme et de la gestion de l’aménagement du territoire. Brest est une ville qui, contrairement à Grenoble, à la capacité à s’étendre car les reliefs sont très peu importants dans la région. De nombreuses problématiques se posent donc à la ville et son territoire dont notamment l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles Ces dernières ont été, pendant de longues années, les premières terres à être artificialisées. Depuis quelques années, ces terres agricoles sont protégées à tout pr ix : l’artificialisations de celles-ci sont donc pratiquement totalement proscrites.

En France tout comme dans la région de Brest Métropole, la demande de logements augmente. Dans le cas de cette Métropole, l’augmentation est due à un développement important d es centres universitaires de la région qui attirent de p lus en plus d’étudiants mais aussi un changement de modèle famil iale : de plus en plus de personnes vivent seules ou avec leurs enfants sans conjoint. Sans même augmenter la population et sans compter les résidences secondaires ou touristiques, la demande de logements peut donc rapidement augmenter. Pour cela, la région brestoise a donc vu ses demandes augmenter et n’a pas pu anticiper l’artificialisation éclaire du territoire. Le territoire a vu ses zones naturelles mais aussi et surtout ses zones agricoles disparaître une à une. Or, ces zones à sols perméables (permettant d ’éviter zones de surchauffes et d’inondations rapides, de garder une certaine biodiversité et permettant de pouvoir avoir accès à des aliments en circuit court) sont indispensables pour conserver un mode de vie et d’habiter un tant soit peu qualitatif en zone urbaine. Ainsi, face à un secteur du bâtiment toujours plus agressif et gourmand au niveau de l’espace à artificialiser, la Métropole a décidé de créer, à travers son PLU(i) (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) des zones avec des exigences plus ou moins importantes demandées aux constructeurs futurs pour éviter tout excès. Ainsi, des zones naturelles, de prot ections en tout genre et surtout des zones dites « agricoles » ont été créés. On notera d’ailleurs le fait que sans le travail de la Métropole pour réguler les nouvelles constructions sur son territoire, ce dernier aurait déjà perdu la quasitotalité des zones agricoles existantes. Ce stage particulièrement m ’a fait comprendre que certains architectes, promoteurs, constructeur BTP, etc n’avaient aucun scrupule à bétonner, artificialiser chaque espace présentant un sol plus ou moins constructible physiquement. Loin des considérations écologiques qu’on nous inculquent à l’école d’architecture, le marché et l’économie du bâtiment poussent tous ces professionnels à construire plus pour être toujours rentables.

La société actuelle ne prend donc que peu en considération la qualité de nos habitats, que ce soit à l’échelle territoriale ou à toute autre échelle. Pourtant, avan t que cette obsession de l’économie soit présente, le respect de la nature mais aussi des zones agricoles était bien plus présent. Ainsi, nous pouvons retrouver dans le territ oire du Sud-Ouest de la France, des villages troglodytes construits dans la roche (comme son nom l’indique) non par pour des raisons climatiques mais bien pour conserver les zones agricoles intactes. Dans un territoire montagneux o ù une vallée offre que peu de terres cultivables, les habitants ont donc préféré vivre dans la roche ou perché, avec une forte densité, plutôt que choisir la facilité : construire

sur un terrain plat mais qui accueille une activité agricole indispensable pour leur (sur)vie. Ce cas illustre bien notre volonté, aujourd’hui, de densifier nos villes pour créer des territoires moins artificialisés dans leur globalité, pour que l’agriculture et la nature trouve également leur place malgré une demande de logements et une population parfois croissance. Cependant, nous le verrons dans l’échelle de la ville, densifier demande également de la part des instances compétentes (telles que les Métropoles par exemple) de créer les conditions et les règles ad équates afin de maîtriser et de rendre toujours qualitatif la vie urbaine.

DELLINGER, L. RIBEIRO, D. CHENEAU :

Dans ce cours, nous avo ns pu avoir une approche à une échelle beaucoup plus large que les précédentes en ce qui concernent les projets. Ces derniers s’apparentent plus à des projets d’aménagement du territoire que des projets de paysagismes ou d’architectures comme nous avions pu avoir à la plupart des semestres précédents. Ici, les notions d’aléas et de risques au l’échelle territoriale, la prise en compte de la totalité de la biodiversité, la notion de réhabilitation ont été mis à l’honneur. Ainsi, nous avons pu nous questionner sur la nécessité de prendre en compte le paysage et les paramètres existants dans le territoire pour créer des projets d’aménagements qui répondent aux réalités du terrain, avec résilience. Nous avons également parlé de la structuration de nos paysages na tionaux et de l’évolution du secteur de l’agriculture dans le pays.

Nous pouvons également constater que si la proportion de terres agricoles a diminué ces dernières années encore, elles ont aussi perdu en qualité paysagère et en biodiversité. Le secteur de l’agriculture est en constante évolution depuis des millénaires. C’est cette activité qui nous a permis de nous sédentariser (transition entre une population nomade de chasseurs-cueilleurs et une population de plus en plus sédentaire, utilisant le sol comme moyen de produire en plus grande quantité). Bien plus tard, avec l’industrialisation du pays et l’exode rurale, le secteur de l’agriculture s’est petit à petit amoindrit et industrialisé. Nous avons perdu et nous perdons encore aujourd’hui de l’espace cultivé et des agriculteurs tout en augmentant, paradoxalement, nos rendements. Pour cela, nous fusionnons les terrains agricoles, nous en levons les frontières et surtout nos haies qui façonnaient notre paysage de bocages.5/6 Ainsi, pour l’intérêt économique, nos territo ires agricoles sont de plus en plus pauvres e n diversité de faune et de flore. Mais ce n’est pas tout, les haies étaient également le moyen de garder des ilots de fraicheur et d’humidité, ces derniers étant très utiles en cas de grande vague de chaleur telles que nous pouvons les connaître. Autre phénomène qui a tendance à s’intensifier : celui des inondations. Les sols arides et les sols artificialisés sont problématiques mais la disparition des haies l’est tout autant. Ces dernières, dans un bassin vers ant, permettaient justement de retenir et d’infiltrer, un tant soit peu, l’eau qui y coulait. Les gouttes mettaient donc plus de temps à arriver en bas du bassin, si elles ne s’infiltraient pas avant d’y parvenir. Ainsi, nous pou vions éviter des catastrophes comme nous les connaissons aujourd’hui : des inondations éclaires, surtout dans le Sud-Est de la France pour ces

5 GUIBERT Christelle, OuestFrance fr, 08/02/21, https ://www.ouestfrance.fr/environnemen t/biodiversite/depuis1950-70-des-haies-ontdisparu-des-bocagesfrancais-7146722, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

6 PERICHON Samuel, 2004, Belin, 96p. https ://www.cairn.info /revue-espacegeographique-2004-2page-175.htm, [en ligne], consulté le 28/04/2023.

raisons. Nous voyons bien que les risques et aléas se forment souvent à l’échelle territoriale et de que la structure de ce territoire p eut grandement jouer sur l’habitabilité de certains espaces.

Fig.8 - Photographie d’un paysage de bocages, formé de terrains agricoles et de haies naturelles.

« Chaque heure, chaque jour, vingt-cinq hectares de terre arable de première qualité sont sacrifiés pour le développement… De 1970 à 1990, la population de la région métropolitaine de Chicago a augmenté de 4%, et le sol ur banisé de 46% »7. Ces mots de Rem KOOLHAAS illustre, comme vu précédemme nt, un phénomène global d’étalement urbain pouvant avoir un impact écologique certain pour les territoires concernés. Cep endant, parler seulement d’écologie serait oublier qu’il existe également des conséquences économiques et sociales à ce développement de grandes agglomérations.

S3SS2 : Sciences Humaines et Sociales – Le Logement et l’habiter en question – C. LEONARDI : La notion d’habitat est centrale en architecture. Ainsi, ce cours m’a permis de connaitre l’histoire de la construction de logements de la Révolution Industrielle jusqu’à notre époque. En connaissant les enjeux et les politiques mises en place à chaque époque, il est possible de comprendre le contexte de chaque construction de bâtiments, de quartiers voire de villes pour mieux cerner leur conception et leur ancrage territorial. Si nous pouvons être critique de ce qui a pu être fait par nos prédécesseurs, prendre en compte ce contexte est essentiel. Cela nous montre que tout est guidé par de multiples facteurs économiques, sociales, de guerres, et de volontés politiques (étatiques ou militantes).

Pour comprendre l’étalement urbain, en France, il faut revenir plus tôt au siècle dernier. Après la Révolution Industrielle et le début des cités ouvrières telles que le Carré Mulhousien (en 1853) ou encore les GMO (projet immobilier de la famille Rothschild pour créer des logements selon les profils des colocataires), l’Etat français comprend qu’on ne peut pas compter que sur l ’initiative privée pour loger sa population. De 1912 à 1928, 2 lois ont permis la création d’HBM (Habitations Bon Marché) publics. Les Mairies présentent sur le territoire français vont donc pouvoir prendre de leur terrain et emprunter pour créer leurs propres HBM. Arrive par la suite la Loi Loucheur (en 1928) car, dû au manque de logements, l’Etat s’engage à construire massivement des logements publics (260 000 logements, dont 200 000 HBM). Cet engagement public de l’Etat pour la construction de logements va continuer par la suite, no tamment avec la planification des Grands Ensembles (tels que la Villeneuve) dès les années 1950. Cela va permettre, dans un premier temps, de moderniser la vie des français en les log eant avec des équipements qui ne

pouvaient pas trouver dans leurs anciennes résidences (soit dans des centres-villes vieillissants ou dans des campagnes en déclin) Après cette période de développement de grands ensembles, dès les années 1960, les maisons sur catalogues (apparu es dans les années 1930) vont connaître un nouvel essor et la population (qu i s’enrichie grâce aux Trente Glorieuses) va délaisser les centres-villes et les grands ensembles et ainsi créer un véritable phénomène d’étalement urbain.

Ainsi, nous nous retrouvons aujourd ’hui avec des territoires avec de grands quartiers pavillonnaires qui rognent sur les espaces naturels et agricoles. Cela crée également des migrations pendulaires, une pollution accrue des transports et une artificialisation des sols toujours plus fortes. Hormis ce constat écologique, cet étalement urbain a également aujourd’hui, des conséquences économiques et sociales. Là où aujourd’hui les centres-villes se rénovent, se gentrifient et concentrent les richesses, la plupart des services publics ainsi que la quasi-totalité des grands centres d’intérêts (notamment pour les adolescents et étudiants), certaines périphéries (notamment les plus excentrées) se paupérisent. Ainsi, se créent dans les territoires et villes une ségrégation basée, dans certains cas, sur les richesses mais aussi sur l’accès à la culture et à différents loisirs. Nous pouvons prendre l’exemple de la commune de Plouzané, faisant partie de l’agglomération de Brest, qu i souffre grandement de ce manque de dynamisme culturel. Résumé à la fonction de cité dortoir, elle ne cesse de densifier ses quartiers pavillonnaires sans pour autant créer un réel centre-bourg dynamique avec des commerces autre qu’un supermarché. Ainsi, nous revenons à l’importance des réseaux de transports, qu’ils soient des routes, autoroutes ou encore des transports en commun. Ces derniers posent parfois question sur l’écologie (car ces deniers coupent souvent des zones na turelles ou agricoles, créent des frontières pour la flore mais surtout la faune) mais leurs enjeux économiques et sociaux (personnes qui travaille loin, jeunes voulant faire une sortie en centre-ville ou aller à l’université) sont tels qu ’ils ne peuvent être négligés.

On l’a vu dans cette prem ière partie que l’aménagement du territoire est un point essentiel à prendre en compte pour notre avenir, nous le savons. Je pense également que l ’architecte, à l’échelle territoriale comme à une échelle plus restreinte peut également rendre ces espaces plus vivables. Eviter l’étalement urbain aujourd’hui est possible et nous le verrons dans les parties suivantes. L’agrandissement de l’existant, l’exploitation de dents creuses présentes dans notre villes et quartiers pavillonnaires, etc… sont autant de pistes qui, selon moi, permettrons de donner du sens à notre profession dans l’avenir. Prendre en compte l’échelle territoriale, c’est aussi prendre en compte les contraintes existantes pour créer des projets cohérents et surtout pérennes. Je pense d’ailleurs que cette partie n’est pas parfois pas assez abordée à l’école. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’un bon ancrage territorial est bien préférable pour nos projets, cependant, très peu de détails sont donnés dessus. Cela est peut-être dû au fait que l’architecte n’est que rarement celui qui planifie le programme ? Je pense tout de même qu’un engagement plus fort vers la sociologie ou encore l’économie du territoire aur ait du sens, cela nous permettrait de déceler davantage de détails qui pourraient nous échapper su r le territoire pour rendre nos projets toujours plus cohérents. Cependant, j’ai bien conscience qu’un travail d’équipe avec des sociologues et des économistes peut pallier ce manque.

II/ Echelle de la ville : Prendre conscience des multiples organisations de l’espace et enjeux sans cesse en réécriture.

Après avoir abordé une échelle très large qu’est le territoire, qui nous a permis de comprendre que certains de ses paramètres peuvent grandement influencer le mode de vie d’habitants de régions entières, nous allons resserrer notre champ de vision en s’intéressant à l’échelle de la ville.

« La ville fonde sa réalité sur la continuité et la permanence avec le temps et dans l’espace. Le temps de la ville, celui de son « projet », relève de la longue durée ; il est celui d’un processus de reconstruction et de refondation permanent »1 Par ces mots, l’architecte-urbaniste Bernard HUET décrit la ville comme un Palimpseste, c’est-à-dire un espace sans cesse en réécriture, qui n’est jamais figé et où les projets nouveaux se greffent aux traces d’un passé plus ou moins lointain . Ainsi, les notions d’existant et de patrimoine (dans le sens de quelque chose qu’on hérite de nos prédécesseurs) semblent être centrales dans un milieu aussi dense que la ville. Mais nous faisons également face à de grands problèmes écologiques, économiques et sociaux. Co ntraintes d’évoluer pour répondre aux enjeux contemporains, la ville se doit de trouver un équilibre entre le respect de la ville d’hier et la création d’une ville plus soutenable. Nous allons donc voir dans cette seconde partie que la ville est un espace en constante mutation qu’il faut grandement analyser avant d’y toucher, au risque de dérégler tout un système déjà bien complexe.

1 HUET Bernard, « L’Architecture contre la ville », AMC n°14, Décembre 1986

Nous allons voir dan s cette première sous-partie que, pour plusieurs raisons, prendre en compte le patrimoine me semble indispensable pour mener à bien quelque projet (architectural, urbain, paysager, …) que ce soit. Nous verrons d’ailleurs que la façon d’analyser, de prendre plus ou moins en compte cet existant fait déjà partie du projet, avant même d’avoir dessiner quelque nouvelle structure que ce soit.

Comme pour l’échelle du territoire vue précédemment, l’outil cartographique me semble très important à aborder dans l’échelle plus resserrée de la ville ou du quartier. Ainsi, plusieurs types de cartes, plus ou moins détaillées, ont p u nous donner des informations sur les sites de studios de projet, situés en zones urbaines plus ou moins denses

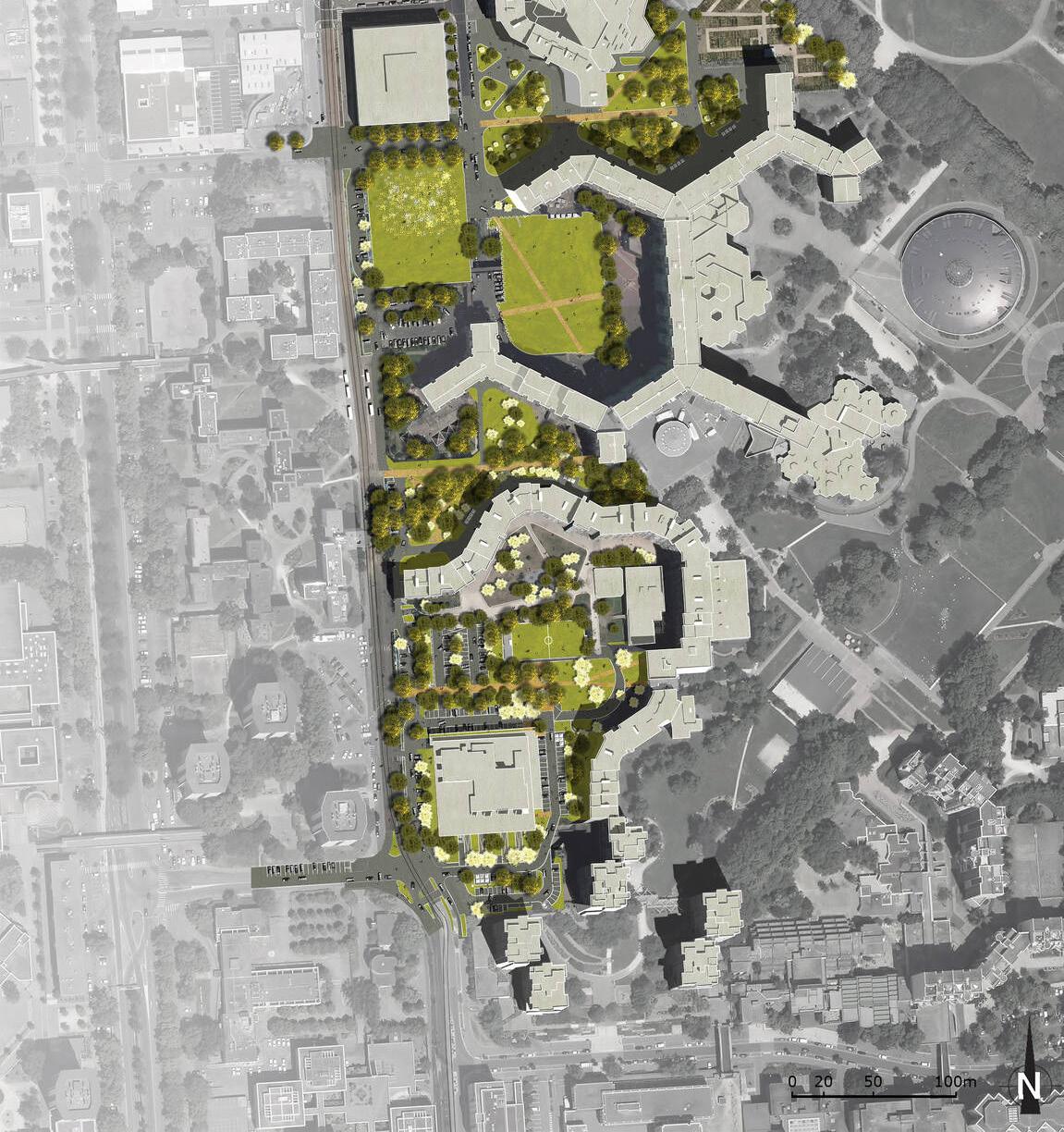

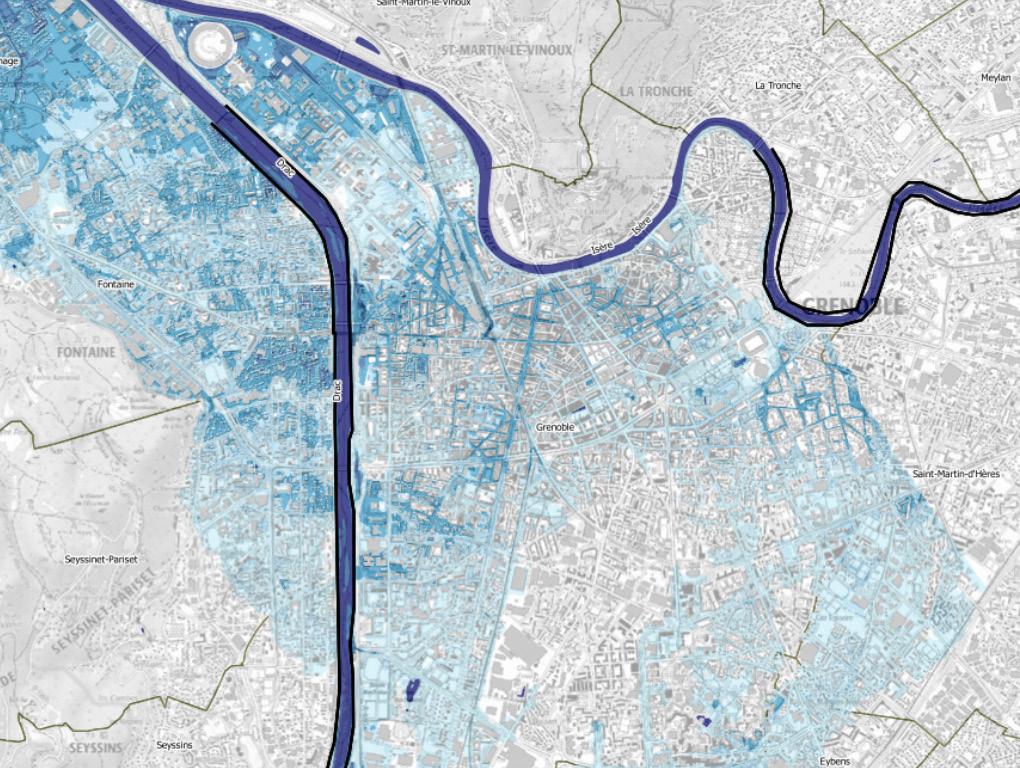

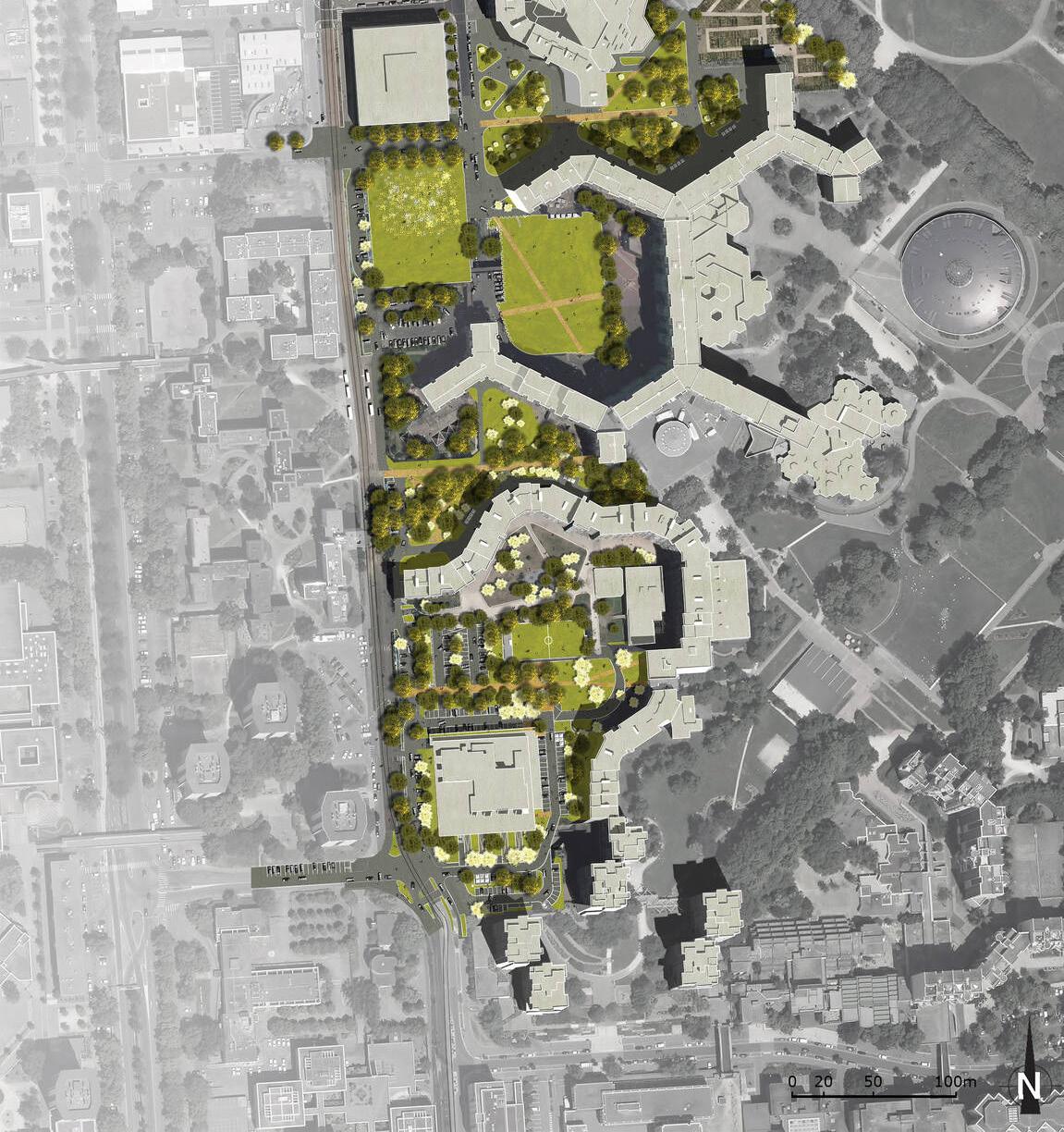

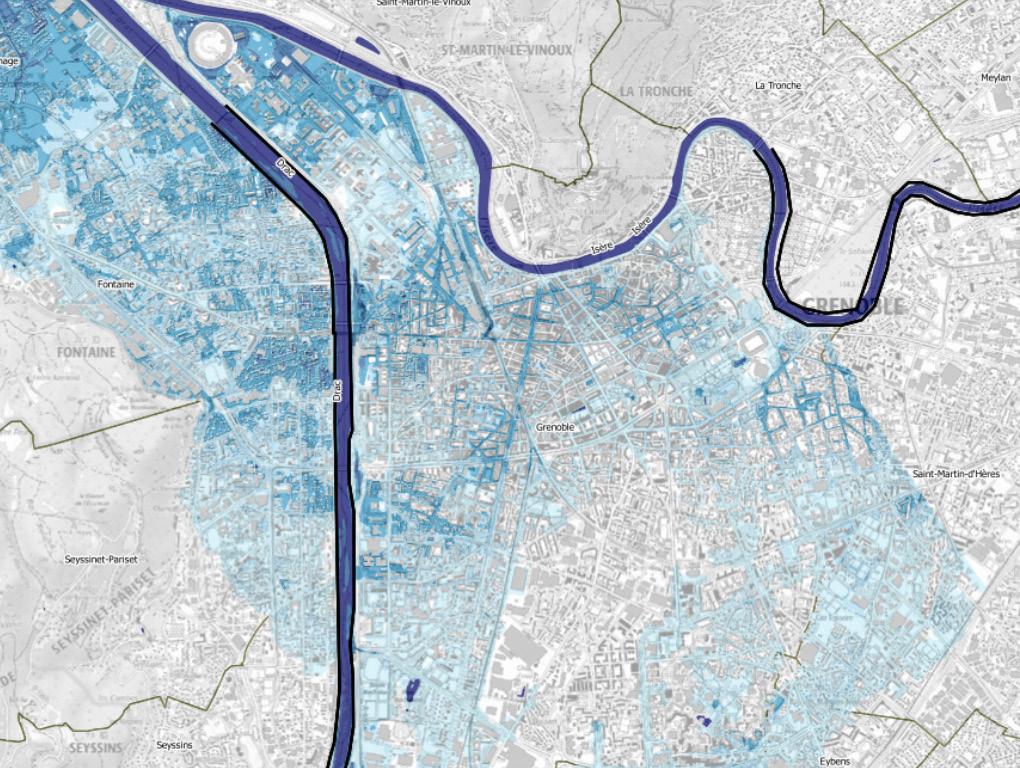

S6AA : Studio de Projet – Synthèse architecturale, urbaine et paysagère – Studio ADELINE : Ce studio de projet a pour but de concevoir un projet dans une zone à risque d’inondation dans la commune de Pont-de-Claix, à proximité du fleuve du Drac. Ce semestre étant sensé être une synthèse des cinq autres studios précédents, la dimension d’analyse de l’existant devait être plus poussée. Si dans les faits, ce n ’était pas tout à fait le cas, le studio m’a tout de même permis d’utiliser le logiciel de cartographie QGIS ainsi que de me confronter, pour une to ute première fois, à un site avec des contraintes et des enjeux très forts. Ici, créer un projet qui fait face aux différents risques naturels, c’est avoir l’obligation de penser avec l’existant pour ne pas risquer la vie des futurs usagers et pour construire des architectures pérennes dans le temps, qui ne seront pas obsolètes dès la première crue arrivée.

FORMATION VEGETALE

Châtaignier

Chênes décidus

Conifères

Douglas Feuillus

Hêtre

Mélèze

Mixte

NC NR

Peuplier

Pin à crochets, pin cembro

Pin autre

Pin laricio, pin noir

Pin sylvestre

Pins mélangés

Robinier

Sapin, épicéa

BATIMENT (Topo)

Agricole

Annexe

Commercial et services

Indifférencié

Industriel

Religieux

Résidentiel

Sportif

Hydro SURFACE

1 : 2000

Fig.10 - Carte des activités et topographie d’un quartier de Pont-de-Claix, France.

Ainsi, nous pouvons voir ici deux cartes du même site avec des données différentes. La première nous permet de co mprendre la topographie, la typo morphologie et les activités présentes sur le quartier. La seconde, sortie tout droit du PLU de la commune de Pontde-Claix, nous indique les zones inondables présentes sur la zone.

Autre projet, cette fois-ci au 3ème semestre, au quartier des Eaux Claires de Grenoble, d’autres cartes ont été faites pour analyser le quartier et le comparer avec d ’autres. Ainsi, des re-dessins de cartes peuvent mettre en évidence une densité, une organisation selon chaque quartier visé.

[Mettre PDF avec les 4 typo morpho S3AA Nous retrouvons donc morphos Pavillonnaire ancien).

Fig.11 - Etudes de typo morphologies, toutes présentes dans la Métropole de Grenoble. On y retrouve des quartiers moyennenement denses avec des typologies de barres, des quartiers à îlots ouverts, des quartiers pavillonaires ou encore des quartiers très denses, à îlots fermés.

PLAN DE SITUATION

Quartier des Eaux-Claires

Echelle: 1/4000

L’analyse de la typo morphologie me semble très importante quand nous voulons intervenir en milieu urbain. Ne pas prendre en compte l’histoire et le système de construction de la ville, c’est potentiellement détruire un rythme, ce qui peut être néfaste pour les usagers du quartier.

S4SH2 : Ville et Urbanisme – Théorie de l’urbanisme au 18e au début du 20e siècle – A. MAMA AWAL, G. NOVARINA : Ce cours m’a permis de découvrir ou parfois d ’approfondir mes connaissances en urbanisme et études de typo morphologie. Nous avons étudié plusieurs façons de concevoir et d’intervenir dans la ville existante ou naissante. Cités Jardins, nouvelles capitales (Cambera, Brasilia, …), reconstruction à l’identique (St-Malo, Varsovie), chacun de ses projets de construction de la ville exposent des problématiques. J’ai pu prendre conscience que la ville, par son histoire et ses patrimoines, peut nous donner des clefs pou r comprendre son système et comment s’implanter dedans. Nous avons pu, par la suite avec u n TD, étudier plus en détail le système Haussmannien que l’on retrouve à Paris mais aussi à Grenoble, quartier Championnet.

Nous avons donc pu étudier différentes typo morphologies de quartiers et de villes qui mettent en évidence le fait que ces dernières sont de réels palimpsestes, composés de différentes structures venant de périodes différentes (évoluant selon le contexte politique, les innovations technologiques, …), avec des systèmes divers et variés.

Fig.12 - Carte d’analyse du quartier Championnet (par sa typo morphologie et par les hauteurs de bâtiments (le plus foncé étant le plus haut niveau).

Fig.13 - Croquis du quartier Championnet avec la présence de deux typologies de bâtiments : Haussmaniens et ArtDéco

Le système Haussmannien proposé dans le quartier Championnet de Grenoble, a été analysé dans ses compositions de façades ainsi que dans les plans du quartier. Ces deniers, composés exclusivement de cours fermées (comme le modèle Haussmannien) n’a cependant pas seulement du bâtiment purement Haussmannien. En effet, plus au Sud, les bâtiments les plus marrons foncés (sur la carte) comptent plus d’étages que les Haussmanniens en marron clair. Ces immeubles Art Déco sont plus hauts car plus récents, ils ont été construits en béton armé contrairement aux autres. Pour autant, ils respectent un certain système d’ilot fermé qui permet une certaine cohérence en vue de plan mais aussi pour les usagers du quartier. Ainsi, à Grenoble tout comme à Paris, les quartiers Haussmanniens ne sont pas toujours voués à la stagnation au niveau de l’architecture, cependant, le système d’implantation, lui, ne change pas.

Si les avancées technologiques peuvent être à l’origine d’un changement de style de bâtiment, le contexte politique peut être aussi un facteur. Il peut également venir greffer à l’ancien système, un nouveau système de planification de la ville . On peut le trouver avec Grenoble et son extension vers le Sud à partir des Jeux Olympiques de 1968 mais aussi avec la ville de Strasbourg qui, une fois reprise par les Allemands, va subir de grands travaux qui d onnerons naissance à la Neustadt, au Nord de l’ancienne ville. Ce modèle s’expansera par la suite, on gardera le même modèle pour s’étendre.

Fig.14 - Carte de la ville de Strasbourg en 1800.

Aujourd’hui, connaissant les effets néfastes de l’étalement urbain et les restrictions à venir avec la loi ZAN (Zéro Artificialisation Nette), densifier devient nécessaire. Certaines dents creuses ou espaces faiblement densifiés subsistes parfois dans des espaces urbains déjà denses. Comme vu précédemment, pour ces rénovations ou reconstructions, suivre le système préexistant me semble important. Casser le rythme pourrait être préjudiciable pour les usagers et pour la qualité architecturale et urbaine de la ville (que ce soit pour l’ensoleillement, les circulations, les vues particulières sur un grand paysage ou un patrimoine remarquable, etc…). La Métropole de Brest, avec son PLU(i) a d’ailleurs mis en place de nombreuses règles pour la conservation du patrimoine architectural et paysager de la ville avec l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).

[Carte de l’AVAP montrant des vues à conserver].

- Carte de l’AVAP du centre de Brest. Les flèches indiquent des vues à sauvegarder.

Rem KOOLHAAS, en voyant les moyens de production quitter les cœurs de métropoles européennes et la volonté de conserver l’existant, parle de muséification des villes.2 Ce terme est péjoratif on le comprend bien et je suis bien d’accord, il serait dommageable, d’après moi également, de restreindre la ville à un e simple fonction touristique. Elle doit pouvoir évo luer dans le temps tout de même. Cependant, cette fonction touristique fait quand même partie de la réalité économique de nos villes, il ne faut donc, d’après moi, aucunement la négliger. D’autant plus que cette conservation de l’existant dans un but d’attirer de futurs touristes ou habitants est parfois nécessaire pour certaines villes. La Métropole de Brest en est d’ailleurs bien consciente : à cause de sa situation géographique très excentrée du reste de la France, Brest doit redoubler d’efforts pour attirer ou même juste voir passer des touristes ou habitants sur son sol. Ainsi, garder les aspects qui font de la ville de Brest une ville d’histoire, avec ses spécificités au niveau des paysages urbains et des architectures, est une nécessité.

Par la suite, nous pouvons parler du fait que Rem KOOLHAAS parle du fait que certains contexte s ne sont pas toujours qualitatifs. Il vaut mieux, d’après lui, rependre de zéro plutôt que continuer un urbanisme déjà défaillant.2 Ici, je dirais bien sûr qu ’il ne faut pas tout répéter aveuglement, en pensant que tout ce qui existe a pour but d’être répliqué ou d’être source d’inspiration. Nous pouvons prendre des exemples comme certaines périphéries de villes françaises qui disposent de quartiers commerciaux av ec un tissu urbain particulièrement décousu et difficile à traverser à pied. On peut également parler du quartier de Teisseire, à Grenoble qui, construit à partir de rien dans les années 1960, a dû être réaménagé au début des années 2000.3/4 L’analyse en profondeur des modes d’habiter, des services et de la typo morphologie , présente dans un tissu urbain est donc importante à prendre en compte avant de décider si, oui ou non, l’existant peut être prit comme modèle pour créer une éventuelle continuité.

A l’inverse, comme vu avec le problème du quartier Teisseire ou la ville-capitale de Brasilia, il n’est pas non plus chose aisée de dire qu’il faut toujours reprendre de zéro. Dans le cas de Brasilia, villenouvelle construite pour créer une nouvelle capitale à l ’Etat du Brésil, cette dernière a été créé à partir d’un tracé ayant plus pour but de véhiculer un message qu’autre chose. Le temps et la pratique ont fini par montrer les faiblesses d ’un tel projet : une circulation parfois complexe pour les piétons et surtout un manque d’anticipation en qui concerne la façon dont la ville pouvait se propager Ainsi, nous avons vu des villes satellites émerger à proximité de la ville première. 5

2 KOOLHAAS Rem, Mutations, 11/01/00, Actar, 720p.

3 NOUR Elisabeth, SANVOISIN Luc, « Le Cahier du DSU », Labo-cities.org, 2008, https ://www.labocites.org/system/files/i mport/08CRDSU49p1 5-16.pdf, [en ligne], consulté le 28/04/23.

4 TROTTABRAMBILLA Gabrielle, NOVARINA Gilles, « La typo-morphologie en France et en Italie. Élaboration, appropriation et diffusion d’un modèle urbanistique », shs.hal.science, https ://shs.hal.science/ halshs03312876/document, [en ligne], consulté le 28/04/23.

5 Courrier International.com, 09/01/2008, https ://www.courrierin ternational.com/article/ 2008/01/09/brasilia-lunique, [en ligne], consulté le 28/04/23.

Nous avons parlé dans la première sous -partie de l’existant construit qui construit lui-même la ville. Cependant, nos villes et villages ne sont pas fait que de constructions physiques. Nos bâtiments et routes créent également des vides. La ville est faite d’espaces privés, publics, de vides, eux-mêmes occupés par une place, un parc, un cours d’eau ou encore une vue sur le grand pay sage. Tous ces vides construisent donc tout autant nos espaces urbains et pe uvent, eux aussi, constituer un patrimoine existant.

Construire un bâtiment, c’est construire un espace vide autour également (qui petit à petit peut devenir une place, une rue, …) mais sommes-nous toujours obligés de construire physiquement tout court ? Comme dit précédemment, l’analyse par la cartographie et l’assemblage de données à diverses échelles pourraient potentiellement nous donner des ind ications sur le fait que construire à un endroit pourrait nuire au site en question. On entend souvent parler du fait que la mission de l’architecte est de révéler le génie du lieu. Créer un espace, un cadrage sur ce qu’il y a de plus important dans l’environnement ambiant. Mais le génie du lieu parfois n’est-il pas présent car l’existant se suffit déjà à lui-même ? Si cela est le cas, alors peut-être que l’architecte se devrait de garder le terrain tel qu ’il est. J’ai ressenti à plusieurs reprises cette même frustration venue d’élèves en architectures, d’architectes ou de personnes autres en voyant que construire est parfois presque obligatoire. Que ce soit pour un site de studio de projet où construire ne nous semb le pas viable sur le terrain ou que ce soit un de mes professeur, lui-même, qui a dû refuser de construire sur un site où c onstruire était, pour lui, une aberration. Enfin, pour les personnes extérieures au métier, l’architecte est parfois synonyme d’une personne qui peut à tout prix construire et bétonniser comme j’ai pu le constater durant mon atelier d’Arts Plastiques du 2ème semestre dans un verger urbain à Grenoble. Le jardinier tenant ce verger ainsi que plusieurs autres pot agers avaient ces mêmes aprioris.

S2RP : Arts Plastiques – Etudes des Météores – L. BRAYER : Durant cet atelier, j’ai pu découvrir la notion de météores, c’est-à-dire « tout phénomène observé dans l’atmosphère, à l’exception des nuages »1 (pluie, soleil, vent, …). Le but ici était de créer des dispositifs construits pour révéler ces météores dans un verger à SaintMartin-d’Hères. Hormis toutes les notions sur les météores, avec le

1 Larousse.fr, https ://www.larousse.f r/dictionnaires/francais /m%C3%A9t%C3%A9 ore/50932 [en ligne], 29/04/23.

jardinier qui nous accompagnait, j’ai pu prendre conscience de l’importance de ce genre d ’espaces. Un vide, un creux de verdure, de milieux humides, refuge de la faune et de la flore locale. Ainsi, nous avons pu constater les multiples bien faits d e ce verger sur le quartier et nous avons pu connaitre les craintes ainsi que le point de vue du jardinier sur les projets architecturaux à venir. Ce regard extérieur m’a permis de réellement requestionner le métier d’architecte. Sommesnous réellement toujours voués à construire plus ?

- Image extraite du film L’Arbre,leMaireetlaMédiathèque, ROHMER Eric.

Affiche du film ou extrait du film.

Autre illustration de cet apriori : le film L’Arbre, le Maire et la Médiathèque d’Eric Rohmer (1993) où Fabrice Lucchini joue un habitant d’un village totalement opposé au projet de l ’architecte et du maire qui, d’après lui, détruisait un patrimoine inestimable : une vue sur le grand paysage naturel. On voit se dessiner ici une réelle incompréhension qui peut s’expliquer sûrement d’une multitude de façon. Les études d’architectures et les références de chacun peuvent nous influencer, nous pouvons avoir des idéaux de villes, de paysages que les autres non pas. Mais le problème est parfois bien au-delà, cela peut-être un contexte économique et social qui peut pousser les architectes avec les promoteurs, etc… à vouloir à tout prix construire.

Ne pas construire, c’est synonyme pour beaucoup d’avoir aucun ou très peu de revenu à la fin. Connaissant la précarité importante dans le métier d’architecte mais aussi le fonctionnement de notre société o ù prédomine l’économie, peut-on réellement en vouloir à l’architecte ?

De plus, durant mon stage à Brest Métropole, j’ai pu ressentir chez certains architectes qu’ils n’étaient eux-mêmes pas forcément contents de leur projet. La phrase « ne pas construire ici aurait été mieux mais… si ce n’était pas moi, quelqu’un d’autre l’aurait fait à ma place » est d’ailleurs ressorties plusieurs fois.

Nous avons pris, avec le film, un exemple se passant dans un village de campagne, cependant, cette même incompréhension existe aussi dans les milieux urbains telles que les villes. À Brest et dans ses alentours, le nombre d ’actions contestataires, se créant contre un projet architectural et/ou urbain avec les habitants du quartier, ne cesse d’augmenter. Malgré le fait qu’il y ait pu avoir des discussions entre la Métropole et les cabinets d’architectes en question, les projets sont souvent jugés trop denses ou grignotant trop d ’espaces par rapport à leur quartier déjà existant. Les attaques en justice sont devenues tellement nombreuses que certains cabinets d’architectes vont même jusqu’à intégrer les frais de justice à leur projet pour passer en force. Les solutions trouvées par la Métropole sont de prendre des temps de concertations avec les habitants pour mieux cerner leurs attentes et leurs craintes mais la pression éco nomique est telle pour certains cabinets que passer en force reste la seule réponse

Ainsi, de nombreuses questions subsistent en moi sur ce point, peut-on changer cela et si oui, que doit-on changer ? Consulter davantage les habitants et avoir une meilleure communication suffitil ? Ou l’impératif économique, pour certains, sera-t-il toujours trop important pour prendre pleinement en considération les besoins et craintes des premiers concernés ?

Comme vu dans les deux sous-parties précédentes, la ville est un milieu complexe où de multiples systèmes, usagers et enjeux se croisent. Les enjeux urbains d’hier parfois subsistent et d’autres apparaissent, notamment avec le réchauffement climat ique qui continue de sévir. Ainsi, la notion de confort de vie dans nos villes est parfois mise à mal. En été principalement, l’inconfort thermique à l’intérieur comme à l’extérieur des logements peuvent être insoutenables et cela ne va pas aller en s’améliorant. Ainsi, tout en respectant la ville d’hier avec son patrimoine, il nous faut créer une ville de demain, répondant aux enjeux à venir (qu’ils soient de l’ordre du climat mais aussi des ambiances, des égalités de genres dans l’espace public, etc…).

Un défi dont les villes font face et qui n’est pas plus simple : celui de la densification urbaine pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Pour faire cela, plusieurs options d’offrent à nous, notamment celle d’exploiter les dents creuses, les parties des zones urbaines qui n ’ont pas encore été construite. Si cela est clairement plausible dans des quartier s périphériques peu denses comme les quartiers pavillonnaires, est-il souhaitable de construire toujours plus là où les v ides sont déjà rares ? Je pense que cela irait contredire un autre point important dont il faut prendre en compte avec le réchauffement climatique : les îlots de chaleur. L’artificialisation des sols participent grandement à leur formation. Créer une ville dense ne doit pas être synonyme d’étouffement de la population qui y vit, créer des espaces verts, des trames vertes et bleues, pouvant rafraîchir l’atmosphère mais aussi purifier l’air et accueillir la faune et la flore locale est indispensable. Nous savons d’ailleurs que la différence de température, en été, d’une rue bétonnée et un parc arboré peut être très importante. En sachant cela, combler les vides restant ne me sem ble pas une bonne solution. Pour densifier, ne faudrait-il pas y aller franchement quand le contexte nous le permet ? Nous pouvons notamment penser à la tour Seagram Building de Ludwig Mies van der Rohe, construite à New York en 1958.

La spécificité de cette tour, hormis son dessin architectural, est qu’elle a été construite à 28m de retrait par rapport à l’avenue, au lieu de prendre l’entièreté de la parcelle, comme cela se faisait normalement. Si cela peut paraître contre-productif à première vue (notamment vu le prix du foncier de la ville ), Mies van der Rohe a réussi, à la fois à faire entrer la surface de plancher demandée tout en créant une place publique à l’avant. Ainsi, en ayant assez densifié sur une moitié de parcelle, il peut offrir au reste de la ville un vide où tout un chacun peut circuler ou se poser. Nous pouvons donc, dans des proportions bien moins importantes et avec une architecture moins affirmée, reprendre ce système pour d’autres potentiels projets architecturaux en milieu urbain.

S3AA : Studio de Projet – Grammaire, syntaxe, narration, composition, organisation de l’architecture – Studio C.

BONNOT :

Ce studio de projet s’est déroulé dans le tissu relativement dense du quartier des Eaux-Claires de Grenoble. A la place de parkings en RDC, un projet architectural a été créé. Ce studio était le tout premier studio en situation réelle. Ainsi, il m’a permis pour la première d’effectuer un diagnostic urbain, paysager et architectural tout en m’initiant à la pratique des règles d’urbanisme. Faire avec le paysage, l’architecture et les règles existantes ont nourri mon projet d’une façon très particulière. Ainsi, des formes, des usages, etc… auxquels je n’aurais peut-être jamais pensé sans contexte ont grandement enrichi mon projet et ma vision de l’architecture tout court.

Ce projet illustre donc bien le propos précédent : densifier pour ensuite créer un maximum de terrain en sol perméable. La parcelle de départ contenait seulement du bitume et des garages en RDC. Faire rentrer toute la surface nécessaire au programme dans 50% de la parcelle pour que les autres 50% soit dédiés à un jardin dans l’extension d’une trame verte existante permet donc de dessiner une continuité écologique, en plus créer des îlots de fraicheurs, particulièrement rares et précieu ses dans ces quartiers-ci. Densifier dans ce cas-ci permet donc de lutter contre l’étalement urbain mais aussi contre les ilots de chaleur, sans pour autant empiéter sur un terrain qui était libre de toute construction auparavant.

S5OT : Préparation à la semaine de l’égalité – T. MANOLA : Ce cours était centré, pour mon groupe , sur l’égalité des genres dans l’espace public. Lire différents docu ments, débattre, etc… m’a fait prendre conscience, plus qu’avant encore, que les inégalités de gen res sont bien présentes dans l’espace public. Tout particulièrement en ce qui concerne l’insécurité et l’ambiance ressentie par les personnes s’identifiant comme du genre féminin. Ensemble, nous avons essayé trouver les causes de cela, elles sont multiples…

Fig.20 - Profil de rue avec cotations (en unité de mesure impéral) montrant la prédominance de la voiture.

Enfin, pour mieux vivre dans nos villes, des mutations autres que écologiques pourraient sûrement être mises en place. Notamment en ce qui concerne les inégalités en tout genre dans l’espace public, comme par exemple les inégalités de genres (les personnes s’identifiant du genre féminin étant plus touché par un sentiment d’insécurité, …). Pourquoi ce sentiment-ci ? Au-delà des éclairages, des champs de visions parfois mauvais dans certains quartiers, de la violence parfois importante dans certains lieux, c’est aussi l’espace public qui n’est pas adapté. Depuis l’essor de la voiture, cette dernière a pris une place prépondérante dans l’espace public en général. Ainsi, les places de stationnements, les routes, etc… ont pris une surface qui laisse aux piétons seulement de petits trottoirs et des passages cloutés. La rue, surtout dans les espaces périphériques, est dimensionné e par l’usage de la voiture. Cette construction de l’espace public-ci n’est donc aucunement bénéfique pou r ses habitants, générant des atmosphères négatives, des pollutions (sonores, visuelles, auditives) et des inégalités. On peut prendre l’exemple des trottoirs qui sont trop étroits pour une poussette, pour avoir une distance de sécurité avec une autre personne qui viendrait nous croiser ou encore pour qu’une personne à mobilité réduite puisse circuler librement, de partout.

Nous le voyons bien, l’échelle de la ville est complexe. Elle mélange les pleins et les vides, une multitude de patrimoines, d’acteurs et d’enjeux. Pour s’y retrouver, je pense qu’il est essentiel que nous, futurs architectes, soyons attentif à toutes ces données. S’implanter dans un espace aussi complexe demande de comprendre le système du tissu urbain, de prendre en compte tous les usagers mais aussi l’après. Anticiper le prochain projet et anticiper les pro chains enjeux, guider la ville vers sa mutation tout en respectant son histoire

III/ Echelle

l’Architecture : prendre conscience de l’enjeu de bien loger la population et de ses conditions.

Après avoir analysé dans la seconde partie ce qui constitue l’échelle de la ville et ses enjeux, nous allons voir nous intéresser dans un second temps à l’échelle plus restreinte de l’architecture. Comme pour les autres échelles, l’échelle de l’architecture peut être quelque peu flou. En effet, elle peut concerner une maison, un immeuble voire même une mégastructure, proche de la taille d’un quartier voire d’une ville. Le bâti construit nos espaces, notamment urbains (avec les vides, le paysage et les flux de circulation) et interagit avec les paramètres des autres échelles vues précédemment. Ainsi, le patrimoine ar chitectural, nous le verrons encore, peut nous donner des indications sur l’histoire et l’habitabilité d’un territoire.

L’architecture nous permet également de nous abriter, de nous divertir, mais aussi d’habiter. Contrairement aux autres échelles, l’architecture peut abriter des espaces plus privés et intimes. De ces petits espaces découlent de véritables enjeux. Créer des logements de qualité, adaptables à chacun dans un espace urbain toujours plus dense pose question. Nous allons donc traiter de ces mu ltiples sujets dans cette troisième et dernière partie.

A - Le Patrimoine architectural face à la nécessité d’un renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain, notamment avec la transition écologique, est fortement encouragée aujourd’hui par les différentes Métropoles en France. Rénover thermiquement ou créer de nouveaux logements bien isolés participe grandement au confort des habitant s. Face au dérèglement climatique et à l’épuisement des ressources fossiles, avoir des bâtiments thermiquement performants n’est plus seulement un luxe mais une nécessité Cependant, elle est d’une nécessité telle qu’elle est peut-être parfois utilisée avec précipitation, sans prendre conscience des dégâts qu’elles pourraient causer à côté. De mon point de vue, l’urgence climatique est telle qu’elle passe avant beaucoup d’autres paramètres. Je pense cependant que si on s’attardait un peu plus dessus, on pourrait trouver des co mpromis pour faire face aux enjeux climatiques tout en respectant nos patrimoines architecturaux et urbains.

ST1: Stage observation – Eco-constructeur: J’ai effectué mon premier stage en tant qu’élève de l’école d’architecture de Grenoble chez un thermicien et maître d’œuvre en rénovation thermique. Ce stage m’a fait découvrir différentes techniques de rénovation thermique (isolations intérieures et extérieures) et de l’importance des matériaux choisies, que ce soit pour leur efficacité, leur solidité mais aussi pour leur bilan carb one plus ou moins bon. Déjà conscient auparavant de l’importance de l’isolation des logements, ce stage m’a tout de même fait me rendre compte du long chemin qu’il nous reste à faire avant de r énover convenablement le parc urbain mais aussi de la précarité thermique dans laquelle certains vivent. L’augmentation du prix des matières premières isolantes, du bois, de l’énergie, ne permet pas à tout le monde de se chauffer ou de s’isoler correctement.

En effet, s’il existe deux techniques d ’isolations des bâtiments (intérieur et extérieur), c’est l’ITE (Isolation Thermique Extérieur) qui est privilégiée en général. Moins coûteuse, elle permet également d’éliminer la totalité des ponts therm iques, d’effectuer les travaux de rénovation même si le bâtiment est encore occupé et tout cela sans perdre de surface habitable (contrairement à l’ITI, Isolation Thermique Intérieure). Oui mais voilà, le problème de l’ITE c’est le recouvrement des façades. Dans certains cas, elles peuvent être réalisées dans le respect de l’écriture architecturale, reproduire la

couleur, les reliefs, etc… de la composition de façade précédente mais cela est rare. Elle peut donc complètement voiler la composition de façade d’origine. Pire, elle peut parfois défigurer complètement un bâtiment en utilisant de mauvaises formes, épaisseurs et des matériaux de mauvaises qualités (comme des plaques de PCV imitation bois, granulés, zinc, …). Ainsi, nous pouvons retrouver certains de nos patrimoines ordinaires comme des résidences de montagne en Savoie (présentées par Carine BONNOT) avec une façade méconnaissable ou encore un quartier entier qui perd son unicité, petit-à-petit, les habitants ne se mettant pas d’accord pour créer des façades pouvant dialoguer entre elles.

Ce genre de quartier est de plus en plus courant dans l’agglomération de Brest. Les maisons traditionnelles blanches avec tuiles d’ardoises ou encore les maisons castors (reconnaissables car mitoyennes, avec des toits en zinc) se retrouvent avec des façades PVC totalement étrangère au paysage urbain existant et avec de simples bavettes métalliques à la place d’appuis de fenêtres en béton ou granite. S’il ne s’agit « que » de patrimoines ordinaires, ces derniers, par leur multiplicité dans le paysage existant, permettent de créer une véritable cohérence avec le reste du paysage mais aussi avec l’histoire de la ville. Pour éviter que le patrimoine de la ville et donc son identité se retrouvent totalement couverte, effacée, la Métropole de Brest a donc mis en place des restrictions fermes là-dessus. Les ITI sont privilégiées et les ITE sont fortement contrôlées. Cep endant, je pense qu’il faut prendre conscience que cela repousse sûrement certaines personnes à rénover thermiquement leur logement tellement les restrictions sont fortes aujourd ’hui dans la métropole. Encore une fois, la prépondérance de l’urgence climatique face au patrimoine pose question pour moi, d’autant plus lorsque nous sommes en période de crise économique et sociale. Tout le monde ne peut pas se payer le luxe de rénover thermiquement son logement en faisant appel à des artisans compétents pour recréer une façade fidèle à l’originale.

Fig.21 - Photographie d’une résidence de montagne savoyarde défigurée par une opération d’isolation extérieure.

S5AA : Studio de Projet – Architectonique et technologies de l’architecture – Studio G. TIRONI : [Projet effectué en duo avec Clélia BONNARD] Ce projet, mis en place à l’Esplanade de Grenoble, a été l’occasion pour nous de nous questionner sur l’implantation de bâtis dans un lieu où l’histoire, les vues et les architectures imposent de se poser avec discrétion. Ainsi, de nombreuses questions sur la réhabilitation, les continuités urbaines, etc… ont été posées.

Fig.22 - Plan masse de mon projet (en binôme avec BONNARD Clélia) du Studio Tironi, à l’esplanade de Grenoble.

Reprendre fidèlement la comp osition des architectures présentes à proximité est-il réellement souhaitable ? C’est une question que nous avons pu nous poser d ans notre studio de projet du semestre 5, situé sur l’Esplanade de Grenoble. Sur ce site, ce sont surtout de vieux bâtiments en pierres / pierres factices (béton moulé et appareillé comme une pierre) et avec des toits en tuiles de terre cuite ou tôle, qui étaient présents. Plutôt en mauvais état, la réhabilitation aurait été très complexe à mettre en place, sauf pour un bâtiment en particulier. Si notre volonté de départ était bien de reprendre les mêmes compositions de façades pour recréer ce même quartier en plus dense, des discussions avec notre professeur de pr ojet, ainsi que certains de nos autres camarades, nous ont fait comprendre que l’on pouvait prendre en compte l’existant et dialoguer avec plutôt que de reproduire. Ainsi, de nouvelles perspectives en termes de qualités d’habitabilité (lumières, thermique, cadrages de vues, …) ont vu le jour, nous laissant plus de liberté pour travailler selon ce qui nous touchait dans ce site (ayant identifié tout cela, aupa ravant, avec un diagnostic du terrain). Reprendre des compostions identiques avec des systèmes de construction identiques aurait sûrement grandement appauvrit notre projet architectural.

Dialoguer avec l’existant nous paraissait donc être plus juste : cela permet de s’implanter dans le quartier de façon assez harmonieuse et discrète, sans pour autant se cantonner à l’ancien, qui n’est parfois plus totalement dans l’air du temps. Nous voulions donc garder de l’existant des formes (ne pas dépasser les hauteurs maximales déjà présentes sur le site et garder un semblant de toit à double pente), des matériaux (sa texture, sa matérialité et sa couleur : la pierre locale faisant un rappel avec les anciennes carrières de pierres calcaires à proximité du site) et une sorte d’implantation (construire au bord des parcelles, faisant directement face à l ’espace public).

Ainsi, en gardant une certaine harmonie avec l’existant et son histoire, nous avons tout de même pu créer une archite cture avec un langage plus contemporain. Dialoguer plus que reproduire permet égale ment, je pense, d’avoir une lecture claire du quartier et même du territoire dans le temps : tout en respectant l’existant, nous pourrons reconnaitre plus tard quelle architecture a été construite avant l’autre.

Ainsi, sans brouiller les pistes, nous pourrons reconnaitre faci lement l’histoire du quartier pour de futur s diagnostics.

Si un dialogue plus qu ’une reproduction est souhaitable d’après moi, la rupture me parait plus complexe. Comme dit dans une partie précédente, une rupture dans un tissu urbain déjà morcelé et déconnecté de son territoire est peut-être bénéfique. Mais dans certains autres cas, où le tissu urbain est déjà bien établi et pérenne, la rupture peut devenir plus délicate. Comme vu dans la partie « Territoire » de ce rapport, faire des allers-retours entre plusieurs échelles est important pour voir si, en faisant une grande rupture, nous n’effacerions pas un dispositif arch itectural existant, présent pour une raison très précise. Je peux prendre l’exemple du quartier où j’ai grandi, chez mes parents. Ce quartier pavillonnaire est formé de maisons anciennes qui ont toutes des RDC non chauffés et non habités. Seul un garage ou un lieu de stockage peut y être aménagé. Cependant, les dernières maisons construites sont, quant à elles, totalement en rupture avec cette typologie-ci. S’il n’y a pas de règles particulières à respecter dans le PLU de la commune, on comprend par l’histoire que des crues importantes ont eu lieu. Ainsi, les parties habitées des logements ont dû être surélevé. Hormis le fait qu’en créant des maisons en rupture, nous créons une cassure dans la continuité d u quartier, nous ne prenons pas non plus en compte des aléas qui pourront, tôt au tard, réapparaitre. J’aurais donc tendance à penser qu’un des rôles de l’architecte est d’anticiper ce genre de problème que le patrimoine ordinaire nous fait comprendre. Créer des bâtiments en adéquation avec son existant peut être pour conserver une vision harmonieuse d’un quartier. Mais cela peut aller plus loin : une architecture qui est en cohérence avec son environnement aura plus de chance d’être viable plus longtemps dans le temps, malgré les a léas qui pourraient se produire. Je crois donc que dans des temps où il y a nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, créer des architectures pérennes dans le temps est clairement indispensable.

… comment faire en sorte que les habitants incarnent leur habitation ?

Être en cohérence avec le passé et le présent et donc avoir son environnement, d’après moi, est primordiale pour toutes les raisons que nous avons pu évoquer au paravant. Cette cohérence permet à l’architecture de répondre à des enjeux déjà présents et donc de durée davantage dans le temps. Cependant, nous le savons, avec le dérèglement climatique et la densification des zones déjà construites, être en cohérence avec l’existant n’est peut-être plus suffisant. Il faut penser également à l’évolution future de nos architectures , qui devra prendre en compte les enjeux et besoins de demain.

S5SS : Sciences Humaines et Sociales – Médiations architecturales, participations citoyennes – T. MANOLA : Ce cours m’a permis de découvrir des pratiques de l’architecture que je ne connaissais pas jusqu’ici. La participation habitante à toutes les échelles du projet et son organisation. Cela m’a permis de requestionner la place de l’architecte dans la conception du projet et sur la notion d’appartenance du projet aux habitants plutôt qu’à l’architecte. Il s’agissait d’une année où l’architecte Lucien KROLL était mis à l’honneur. J’ai pu donc découvrir la vision de l’architecte ainsi qu’un de ses projets phrases : la MEME à Bruxelles. Mon groupe de TD a ensuite travaillé sur la question « Qu’est-ce que l’abouti en architecture ?». Entre écriture et sans cesse réécriture de l’espace urbain, besoin de réhabilitation, de modularité et d’appropriation de l’espace par les usagers, on comprend vite que l’abouti en architecture est une notion vague, presque inatteignable.

Dans la première partie de la vidéo « Tout est Paysage », Lucien Kroll parlent de bâtiments construits dans les années 1950 , sans prendre en compte le contexte existant. Les architectes de l’époque ont construit d’innombrables barres dans des champs, de façon relativement aléatoire. Cela s’est accompagné d’une architecture très rigide, si bien que Kroll lui-même n’arrivait pas à penser à la réhabilitation . La réhabilitation est nécessaire aujourd’hui d’après moi. Elle n’est pas la solution à tout, mais demande bien moins d’énergie que de tout détruire et reconstruire par la suite. Cependant, quand une architecture est com plètement déconnectée de son environnement et que sa structure est rigide au point de ne voir aucun potentiel d’évolutivité, le seul moyen de faire mieux, c’est de détruire.

Kroll dit bien que de créer des architectures aussi rigides, c’est les condamner à être détruites tôt ou tard. Créer des architectures qui présentent une potentielle év olution future, c’est ouvrir la porte à la réhabilitation et donc à une potentielle seconde vie.1 Ainsi, au projet premier se greffe un second projet, etc…

Anticiper l’évolution dans une large échelle de temps, c ’est prendre conscience que l’architecture n’est sûrement jamais aboutie. Mais qu’est-ce qu’une architecture aboutie ? Quelque chose de « parfait », qui n’aurait plus à être mo difiée car répondant à tous les enjeux et les besoins des usagers et d’un territoire ? Sachant que les enjeux et les usagers changent constamment avec le temps et que la perfection n’existe pas, il serait illusoire de penser d’une architecture sera pérenne jusqu’à la fin des temps, même si elle respecte le territoire existant. Ainsi, penser la modularité (comme par exemple une structure/un système avec une trame claire qui peut permettre au projet de se construire sur lui-même en montant en étages pour se densifier plus tard), c’est offrir à son projet archi tectural la possibilité de durée dans le long terme.2

Enfin, la modularité et l’appropriation des espaces privées (comme publics d’ailleurs) est aussi un besoin primordial de l’humain. Nous avons vu, depuis le début, que nous vivons à plusieurs échelles. Celle du territoire et celle de la ville sont autant importantes, d’après moi, que celle de l’architecture. Cependant, l’échelle de cette dernière est la seule comportant, en détail, notre espace privé. Dans un territoire et dans une ville, nous vivons ensemble, dans un espace plus ou moins public. Être chez-soi, dans son logement, même s’il peut y avoir des seuils plus ou moins privés, une intimité s’instaure.

S3SS1 : Sciences Humaines et Sociales - Habiter ou réaliser son être au monde – C. BONICCO-DONATO : Ce cours a été, sur plusieurs points, une révélation pour moi. Il m’a permis de réfléchir sur le sens de l’architecture en elle-même. Sertelle à créer des atmosphères, des sensations en plus de pouvoir loger ses usagers par exemple ? Le sens de l’habiter, lui aussi a été questionné. Qu’est-ce qu’habiter ou plutôt bien habiter ? Ce cours a posé des bases qui pour moi ne doivent en aucun cas être dérogées dans les projets en architecture. Le lien avec un contexte, la cr éation d’atmosphères qualitatives, même dans les logements les plus modestes, doivent être prises comme des nécessités et non des suppléments.

1 KROLL Lucien, BOUHCAIN Patrick, GOULET Patrice,

« Tout est Paysage. Lucien Kroll. Partie 1 », Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 18/06/18, https://www.youtube.c om/watch?v=6WdGcS Hfc-o, [en ligne], consulté le 27/04/23.

2 AMON Charles, DOS SANTOS FARIAS Eva-Joy, LETACONNOUX Clément, LOUX Pauline, MASSOT Arsène, Qu’est-ce que l’abouti en architecture ?, Livret dans le cadre du S5SS à l’ENSAG, 2022.

La notion d’habiter au sens de vivre dans un logement, de se l’approprier et de réellement se sentir soi, chez soi est un « trait fondamental de la condition humaine »3. Habiter chez soi, c’est pouvoir interagir avec son environnement, faire de cet espace le sien et tout cela permet donc de révéler notre être intérieur. Pour cela, il faut créer des atmosphères qualitatives (lumières, isolations thermiques et acoustiques, …) et laisser à l’usager une grande part d’autonomie, de liberté et donc une certaine modularité de l’espace. Je pense que l’architecte doit donc se projeter quand ce dernier produit des logements. Penser que ce logement ne sera pas le sien mais celui d’un autre peut permettre d’y mettre de la qualité mais aussi de la modularité, de la liberté. Pour aider à comprendre les besoins des futurs usagers, les médiations architecturales peuvent une solution. Créer une architecture pour l’habitant directement peut permettre à ces derniers de toujours plus se sentir bien plus chez eux, sans parfois même parler de modu larité (même si cette dernière, avec le temps, s’avèrera surement très utile).

S5SA : Méthodologie de l’écriture – Article Barragan : l’autobiographie comme médium pour écrire son architecture – E.

ROSIUS :

Cet article avait pour but de décrire les dét ails architecturaux et les atmosphères de Luis Barragan à travers sa biographie et ses souvenirs. Luis Barragan était un architecte qui prenait très au sérieux les théories des atmosphères et voulait créer une architecture émotionnelle. Ecrire cet article m’a permis de comprendre que les atmosphères pouvaient être en tout genre. Elles peuvent nous rappeler à chacun des souvenirs et nous donner des sensations différentes selon nos vécus, cultures, etc . Ainsi, en construisant sa propre maison, Barrag an a créé un espace où chaque pièce à une fonction qui va avec son atmosphère et les souvenirs qui l’accompagnent.

3 HEIDEGGER Martin, « Bâtir, Habiter, Penser », Essais et Conférences, 1951, Gallimard, Paris, p.170.

- Photographie de l’intérieur de la CasaBarragan, construite par Luis Barragan à Mexico, Méxique.

Créer des espaces avec des atmosphères particulières permet de vivre pleinement son espace à sa manière. Luis B arragan, dans sa maison à Mexico, créa des espace s faisant ressentir la solitude, l’isolement ou bien le contact avec la nature ou encore la conv ivialité pour les invités. Chaque espace à ses fonctions et ses atmosphères qui les accompagnent.4 Créer de l’intimité, des espaces de seuils entre des espaces plus ou moins privés, cré er des liens avec la nature (que ce soit visuel ou physique) me semb le primordial aujourd’hui, notamment depuis la crise du Covid-19 et ses multiples confinements. S’il est utopique de penser que tout le monde puisse avoir des logements de la qualité de la maison de Luis Barragan, nous pouvons toujours essayer de rendre la future densification urbaine plus humaine et vivable.

4LETACONNOUX