L’HISTOIRE DU STUDIO DE DESIGN DE CITROËN

Données CIP

Thijs van der Zanden

Les Citroën en pleine forme

L’histoire du studio de design de Citroën

Tome 1: 1919 -1980

Bemmel (NL), 2025

264 pages, 22 × 24 cm

ISBN 978-90-834758-9-9

NUR 462, WGCB

Citroën (automobiles); design; style

Mise en page

Thijs van der Zanden, Citrovisie

Traduction

Ferdi Ernest Gwenaëlle Troadec

Vous trouverez tout sur Citrovisie ici :

facebook.com/citrovisie

instagram.com/citrovisie citrovisie.nl/youtube

Règlement général sur la sécurité des produits – Informations de sécurité pour l’utilisation de ce livre

Gardez ce produit hors de portée des jeunes enfants et éloigné des sources de chaleur. Ne jetez pas le livre avec les ordures ménagères en fin de vie, mais déposez-le dans un conteneur à papier ou mettez-le à disposition d’un service de collecte du papier. Ce produit n’est pas un jouet et peut contenir de petites pièces, comme des marque-pages ou des accessoires supplémentaires, qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Pour toute question concernant ce produit, vous pouvez contacter l’éditeur à l’adresse info@citrovisie.nl.

Sommaire

Préface

Remerciements et sources 5 6 9

1919 - 1932 Quand le design ne s’appelait pas encore design

1932 - 1964 Flaminio Bertoni

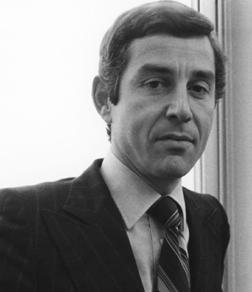

1964 - 1975 Robert Opron

1975 - 1980 L’orchestre sans chef

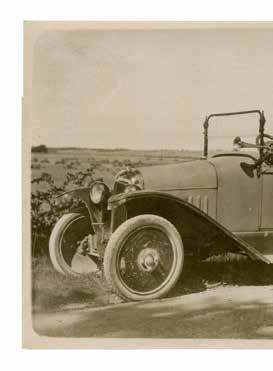

en 1913, André Citroën, alors propriétaire d’une fabrique d’engrenages et administrateur de la marque automobile Mors, effectue un voyage d’études aux États-Unis. Au programme, une rencontre avec Henry Ford qui, grâce aux principes de la production de masse, a fait de son modèle T un grand succès. Si André Citroën n’est pas impressionné par la T-Ford ellemême (« Malheureusement, l’esthétique est loin d’en être une »), il est enthousiasmé par l’efficacité avec laquelle elles sont construites, au sens propre comme au figuré, sur la chaîne de montage.

Un an plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Témoin du manque constant d’obus en tant qu’officier de l’armée française, Citroën sait qu’il est possible d’augmenter radicalement la production en adoptant le principe de la production en série de Ford. Il élabore un plan, convainc les chefs de l’armée de ses idées et, en l’espace d’un an et demi, construit une usine sur le quai de Javel à Paris, le long de la Seine. D’énormes quantités d’obus y seront produites : à la fin de la guerre, on en compte 23 millions.

Une usine d’obus étant inutile après l’armistice, André Citroën avait réfléchit dès le début de la guerre à une nouvelle utilisation de son usine en temps de paix. La France d’après-guerre avait besoin de moyens de transport, car les chevaux étaient morts en masse sur les champs de bataille. Il décida donc de passer à la production en série de voitures dès la fin de la guerre. Pour ce faire, il demanda en février 1917 à l’ingénieur Jules Salomon de concevoir une voiture simple pouvant être produite en grande quantité. Salomon avait déjà été responsable du développement de la Zèbre, une petite voiture

lancée avec succès en 1909, et savait donc ce qu’il avait à faire. Bien qu’à l’époque il soit employé par les Automobiles Charron à Puteaux, il était apparemment autorisé à travailler pour d’autres, car pour Citroën, il mit sur papier les premières lignes d’une voiture de la catégorie populaire des 10 CV en juillet 1917. Au départ, il s’agissait d’une voiture à deux places, mais à la demande d’André Citroën, qui souhaitait une voiture capable de transporter des objets, il la transforma en une voiture à quatre places plus spacieuse. Le travail avança rapidement : le premier prototype fut prêt à la fin de l’année 1917

L’usine Automobiles Mors était située à Paris, 48 Rue du Théâtre.

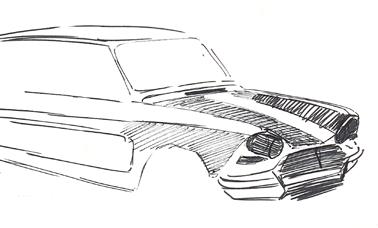

Les premiers designs Citroën se sont fait sous la supervision de Jules Salomon. Mais on ne pouvait pas encore parler d’un vrai design ou styling…

et le projet final, achevé en été 1918. À quelques détails près (la calandre, les phares et le pare-brise), cette voiture était identique au modèle qui serait finalement produit. Le design était simple, épuré et sans grande décoration. En 1919, il fut commercialisé sous le nom de Citroën 10 CV Type A, marquant ainsi le début réussi de plus de 100 ans d’histoire de Citroën.

En juillet 1918, alors que le projet définitif est prêt, Jules Salomon quitte Charron pour rejoindre Citroën avec son assistant Edmond Moyet. Ils disposent

d’abord d’un bureau rue du Théâtre, au numéro 48 à Paris. C’est là que se trouvait l’usine des Automobiles Mors, dont André Citroën était devenu directeur avant la guerre et qu’il avait achetée en 1918. Mais bientôt, Salomon et Moyet s’installent quai de Javel, où se trouve l’usine Citroën.

Lorsqu’André Citroën achète le terrain du quai de Javel en 1915 pour y construire son usine, la Société Parisienne du Caoutchouc Industriel est installée sur la parcelle adjacente. Cette société produit «le Pneu Lutétia ». En 1919, après le passage de Citroën de l’obus à l’automobile, elle rachète ces locaux qui sont désormais complètement enclavés entre les

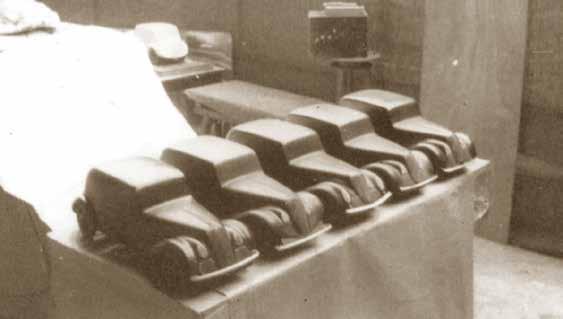

ture à l’échelle 1/5, qui fut terminée le dimanche matin. Il utilisa de la plasticine, une argile qui ne sèche pas, inconnue à l’époque dans le monde de l’automobile, où les modèles étaient généralement réalisés en plâtre. Le lundi matin, Bertoni montra sa maquette à Cuinet qui, stupéfait, appela André Citroën. Ce dernier, fou de joie, accorda immédiatement à Bertoni une augmentation de salaire de 1000 francs et l’invita, ainsi que Cuinet, chez lui, le soir même pour montrer la maquette à sa femme. André Citroën accordait une grande importance à l’opinion de sa femme.

Le soir même, les deux hommes dévoilèrent la maquette dans l’imposante maison du 31 rue Octave Feuillet, dans le chic 16e arrondissement de Paris. Mme Citroën fut ravie : « Avec cette voiture, nous remporteront tous les concours d’élégance », ditelle. Le design était pur et élégant : les angles vifs

La gouache du dessous, de Bertoni est particulière de plusieurs façons. D’abord, Bertoni dessinait peu ; il préférait exprimer ses idées directement dans l’espace. En plus, le projet se développa sous une contrainte de temps bien élevée ; le temps pour s’asseoir tranquillement pour faire des dessins détaillés et réalistes, avec reflets etc., comme l’exemple montré ici, était limité. Finalement très peu de matériel de l’époque d’avant-guerre a été conservé, ce qui rend ce dessin un survivant encore plus spécial. Avec ses double pare-chocs cette voiture pourrait être une 2 2 CV. Il est particulier qu’un marchepied semble avoir été rajouté.

La 22 CV avait été munie d’un avant différent avec des phares intégrés dans les ailes. Bertoni avait étudié différentes options, aussi bien à l’échelle réduite qu’à l’échelle réelle.

avaient été remplacés par des courbes fluides, combinées à des lignes courbes simples. Le style rappelait un peu l’Art déco, mais sans ornements, pour perturber le moins possible la ligne de fuite.

Avec la conception du PV, le design n’était plus une sauce esthétique mais un concept technique. Pour la première fois, l’ingénierie et le design se renforçaient mutuellement. La traction avant et la carrosserie autoportante développée par André Lefebvre éliminaient la nécessité d’un châssis et d’un arbre de transmission sous la voiture, ce dont Bertoni tira parti en abaissant la carrosserie et en supprimant les marchepieds. La carrosserie basse a permis à Lefebvre de déplacer le centre de gravité, ce qui a amélioré la tenue de route. Le design et l’ingénierie au service l’un de l’autre, un principe qui restera par la suite chez Citroën pendant très longtemps (jusqu’au milieu des années 1970).

Sur la base de la maquette de Bertoni, des modèles grandeur nature et toutes sortes de variantes de carrosserie ont ensuite été développés : outre la berline, un coupé et un cabriolet ont vu le jour. Une version de ces trois modèles a également été développée avec une carrosserie plus longue de 20 centimètres et plus large de 12 centimètres, la Normale. Enfin, la Familiale (une Normale plus longue de 20 centimètres) et l’exclusive 22 CV ont été développées dans quatre styles de carrosserie différents. Un travail titanesque ! Heureusement, Bertoni n’a pas dû développer toutes ces carrosseries seul : le coupé et le cabriolet, par exemple, ont été dessinés par Raul Cuinet et Jean Daninos (le futur fondateur de la marque Facel-Vega), et Bertoni disposait en outre d’une équipe de six modélistes qui l’aidaient à créer des modèles à l’échelle et à la taille.

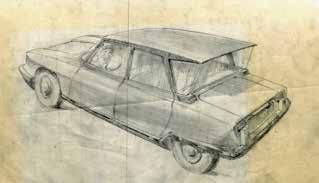

Une proposition alternative pour le Projet AP de Henri Dargent datant d’octobre 1962, avec une ligne qui rappelle déjà l’Ami 6. Un détail remarquable est la lunette arrière panoramique.

Une variante sur le design de Dargent de la main de Robert Opron.

Un modèle en plâtre du côté du projet AP, fait par Bertoni en avril 1963.

Ce croquis de Henri Dargent de janvier 1963 montre une évolution des lignes des designs de hatchbacks de juillet 1962 visibles sur la page 95. Une variante de ces modèles le modèle ci-dessous à été créée.

Outre les projets avec porte coulissante et hayon, on envisageait également en janvier 1963 une nouvelle forme de carrosserie dont le capot et le pare-brise étaient alignés. Avec cette proposition, le designer Dargent était bien en avance sur son temps, car seulement 30 ans plus tard Renault sortait la Twingo, une MPV compacte, avec ce type de design.

d’avenir...

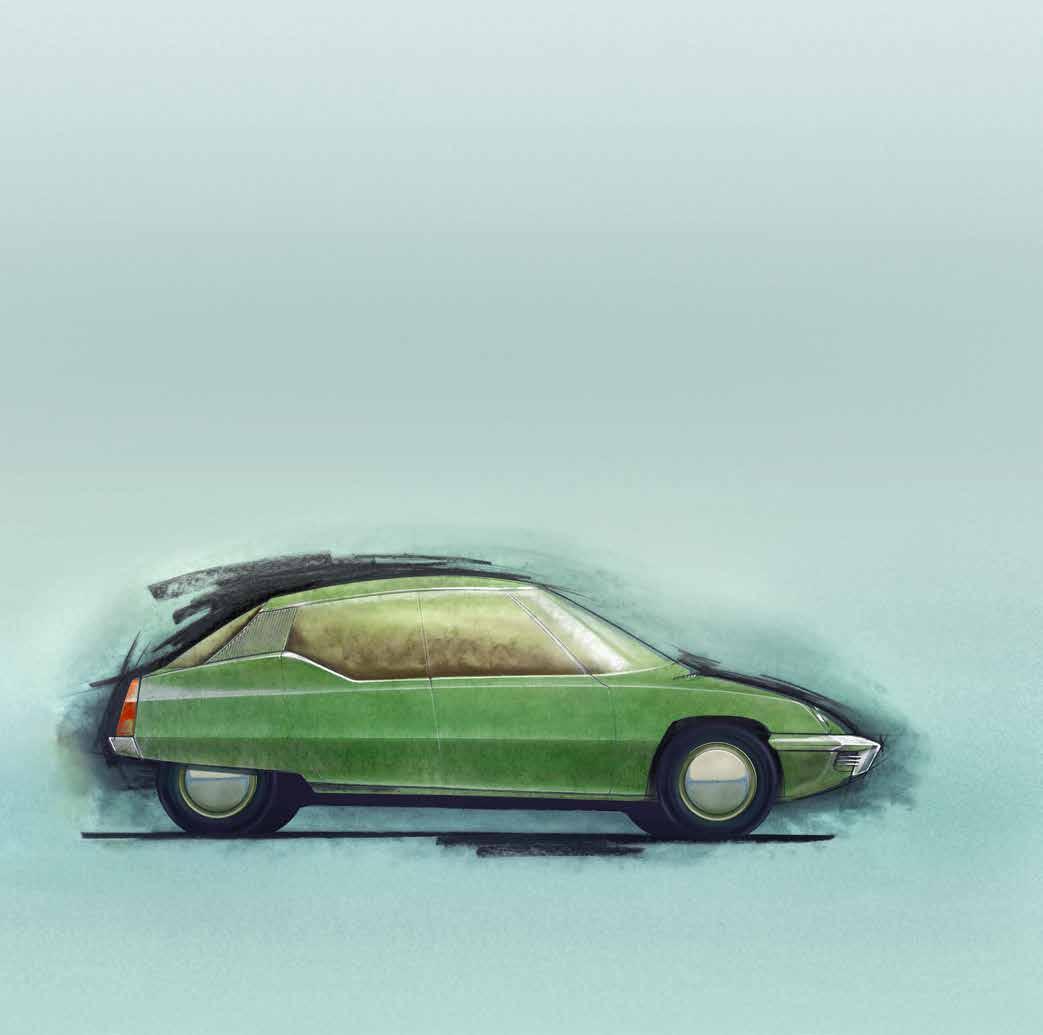

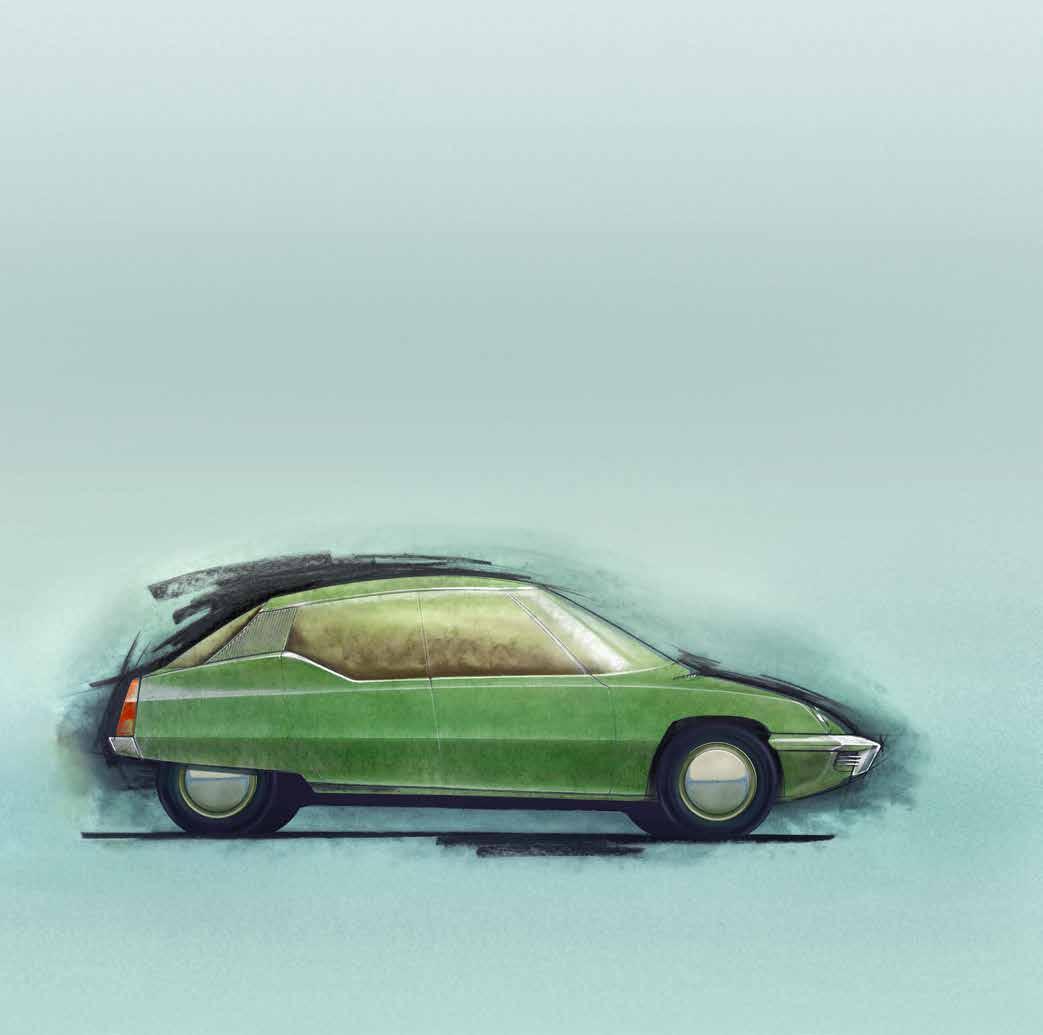

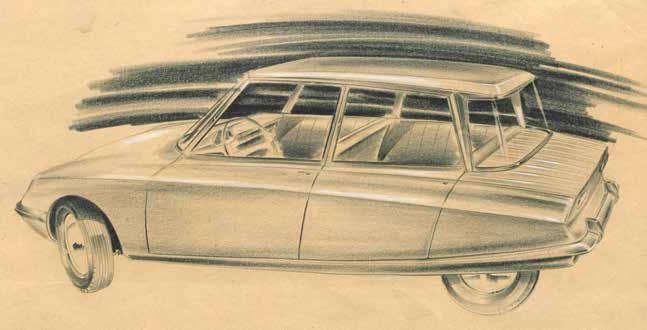

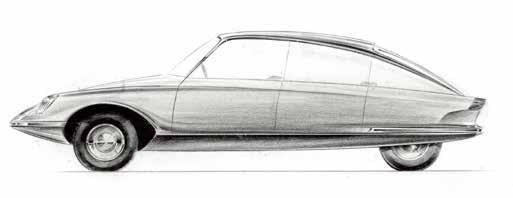

Dans les années 60, parallèlement au re-design de la DS, on travailla quelque fois sur un successeur de la DS, sans qu’il s’agîsse d’un projet concret. Au début des années 60 il y avaient des études basées sur le prototype C en forme de goutte, d’André Lefebvre. En 1963 ces modèles semblent inspirés par le projet AP avec portes coulissantes, et en 1964 par le design du Projet F, mais plus grand.En été 1963, Opron esquissa pour la première fois une voiture qui rappelait les modèles GS et CX ultérieurs.

En 1964 Robert Opron a créé ce modèle, dans le style du Projet F, pour un successeur de la DS. Notez les roues avant couvertes…

Au début des années 60 on travaillait sur deux maquettes à l’échelle d’une grande Citroën aérodynamique.

En juillet 1964 Opron avait élaboré son modèle, adapté et modifié, dans cette esquisse en taille réelle.

Mars 1963. Sans s’en rendre compte, Opron dessinait ici déjà les contours de la GS, qui ne serait commercialisée qu’en 1970.

Souvent, cela restait au stade d’esquisses isolées et quelques modèles à l’échelle, mais il semble qu’en 1965 et 1966 un projet concret, pour concevoir un successeur de la DS, a existé: le Projet G. Un nom un peu déroutant, car plus tard le remplaçant du Projet F, qui ne débuta qu’en janvier 1968, reçut également le nom G (voir 155). Le Véhicule G de 1965 et 1966 était vraiment un autre projet. Juste après la guerre, un autre projet G a existé (voir page 42).

Un modèle d’étude dans le style du Projet AP, avec portes coulissantes. Probablement de 1963.

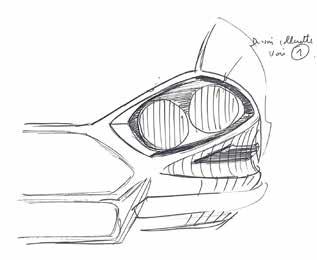

Hélas, sur le projet G des années 65 et 66, peu est connu. Le style des designs dans les esquisses qui ont été conservées, font surtout penser à des DS évoluées ; les lignes sont reconnaissables, mais les formes sont plus fluides. En outre, de nombreux modèles contiennent également des éléments stylistiques des designs sur lesquels on travaillait à la même époques : on expérimenta avec des phares

Une étude de Michel Harmand pour le Projet G de 1965.

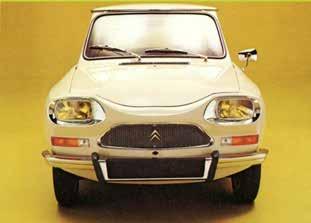

mais avaient choisi à l’époque de conserver de nombreux détails. Ou s’agissait-il seulement de propositions pour la version de luxe Club qui apparaîtra en 1968 ? Quoi qu’il en soit, à partir de janvier 1968, on travailla plus sérieusement sur une amélioration. Opron réussit à convaincre Bercot qu’en plus de l’avant, l’arrière devait également être inclus dans le projet. Bercot accepta, à condition qu’il n’y ait pas de cinquième porte. Un hayon aussi large lui rappelait les voitures de société et ne lui semblait pas convenir à une voiture de tourisme. Et ce, alors que son succès avait déjà été prouvé, par exemple, par les Renault 4, 6 et 16 et la Simca 1100. Cependant, Opron fut heureux de pouvoir s’attaquer enfin au design de l’Ami, qu’il avait toujours trouvé laid.

En l’espace de trois mois, le nouveau design fut achevée. La voiture était toujours reconnaissable en tant qu’Ami, mais les surfaces étaient devenues plus pures et plus simples. La calandre a été remplacée par une ouverture trapézoïdale plus large, le tube du pare-chocs avant a disparu et le capot était désormais encastré dans la ligne de la carrosserie. En fait, l’intention était également de moderniser les phares, mais lorsque cela s’est avéré trop coûteux, on a proposé un cadre chromé comme solution de rechange, ce qui semblait tout de même avoir modifié la forme des phares. Sur le côté, les arêtes situées derrière la roue avant ont disparu et les poignées de porte ont été encastrées dans les portières. Les feux arrière sont également intégrés à la carrosserie. Bien sûr, le plus grand changement est que la lunette arrière inclinée a été remplacée par une silhouette fastback, avec une vitre supplémentaire sur le côté. À l’intérieur, l’attention a été attirée par un tableau de bord modernisé et des panneaux de porte magnifiquement conçus, avec un accoudoir et un bac de rangement intégrés. Alors que l’ancienne Ami 6 était vraiment un produit des années 1960, avec la version modernisée, appelée Ami 8, Citroën était prête pour les années 1970.

1965 et 1966 : Roger Opron définit les grandes lignes (au dessus) et Michel Harmand élabore les détails du design (en dessous). Il n’est pas clair si ces esquisses étaient destinées à un restyling de l’Ami 6, ou pour lancer des premières idées pour une version luxueuse « Club », qui, plus tard, allait recevoir également quatre phares ronds.

Le design définitif de l’Ami 8, lancée en 1969. Notez les panneaux de portes intérieurs joliment stylisés et les détails soignés comme les poignées de porte.

Supposons toutefois que l’histoire d’Opron soit vraie. Cela signifie qu’après que Bercot a fait passer la SM et la GS, Sarre fut à nouveau écarté. En avril 1970, il démissionna de son poste de directeur général d’Automobiles Citroën. Il fut remplacé par Raymond Ravenel, qui travaillait chez Citroën depuis 1949 et a été directeur général sous Sarre à partir de 1968. Deux mois plus tard, Bercot annonça également son départ : il prit sa retraite. Sous sa direction (depuis 1950 comme directeur général, à partir de 1958 comme président), Citroën a connu une croissance continue (à l’exception d’une baisse en 1967 et 1968) et a lancé plusieurs modèles emblématiques et techniquement avancés. Cependant, Bercot fut également responsable de la prise de contrôle inutile de Maserati, de la fin abrupte de Panhard, de la brillante mais superflue SM, du lancement beaucoup trop tardif d’une voiture de milieu de gamme, des problèmes financiers qui en résultèrent et de l’ignorance des avertissements de Sarre à ce sujet. Bercot fut remplacé à partir de janvier 1971 par François Rollier, neveu de François Michelin. L’un des premiers actes de Rollier fut un discours annonçant des coupes budgétaires, confirmant implicitement les critiques de Sarre sur la situation financière de Citroën. Ces réductions touchèrent également le Bureau d’études et le service du style. Opron apprit même que, pour le projet L, il devrait désormais faire ses croquis au dos d’anciens dessins pour économiser du papier...

Chez Études Nouvelles, Henri Dargent travaillait sur les designs de trois SM expérimentales. En 1970 sur la voiture dans les photos ci-dessus ; en 1971 sur l’image ci-dessous et celle de la page suivante.

SM rapides

Au début des années 1970, le département Études Nouvelles comptait un peu moins de 20 personnes, dont quelques dessinateurs. L’un d’entre eux était Henri Dargent, transféré de Style en 1971. Le travail se faisait encore rue du Théâtre, car ce ne fut qu’en 1973 que les Études Nouvelles déménagèrent

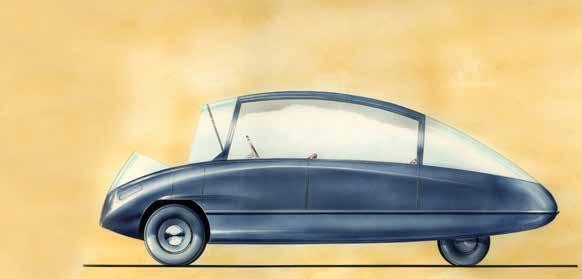

Entre février 1972 et juillet 1975, Dargent a également travaillé sur l’U2, une proposition alternative dont le capot ne coulissait pas vers l’avant, mais (le volant aussi) s’inclinait vers l’avant. Au lieu d’avoir des roues aux quatre coins, les roues avant étaient rapprochées, de sorte que l’U2 ressemblait un peu à une voiture à trois roues. Le moteur a été déplacé à l’arrière et, comme sur la U1, il entraînait les roues arrière. Là encore, de nombreuses inventions astucieuses : les bras des roues arrière étaient également le carter dans lequel passait la chaîne de transmission ; le phare placé au centre pouvait tourner avec les mouvements du volant et, à l’arrière, un portebagages pouvait être déplié pour transporter des bagages supplémentaires. Le montant arrière du toit a été rendu partiellement transparent, non seulement pour améliorer la visibilité, mais aussi parce qu’il dissimulait les sorties d’air de refroidissement du moteur.

Sur la U2 le capot pivotait vers le devant, le volant inclus. Contrairement à la U1, le moteur était placé à l’arrière. La U2 était 1,5 cm plus longue que la U1 et pesait 15 kg de moins. Ici également diverses astuces et solutions intelligentes, comme le porte-bagages rabattable à l’arrière ou les bras de suspension qui servaient également de carter.

Bien qu’ils soient complètement différents, le caractère de l’U1 et de l’U2 rappelle fortement le TPV sur lequel Citroën avait travaillé 35 ans plus tôt. Les deux concepts TPV et Urbain étaient entièrement orientés vers une utilisation dans un environnement spécifique : le TPV dans la campagne française d’avant-guerre ; l’Urbain dans l’environnement urbanisé du début des années 1970. En outre, les deux concepts se caractérisent par un faible poids grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux : l’aluminium est utilisé pour la TPV, tandis que les U1 et 2 sont en grande partie fabriqués en polyester. Enfin, les deux concepts étaient pleins de solutions pratiques et bien pensées.

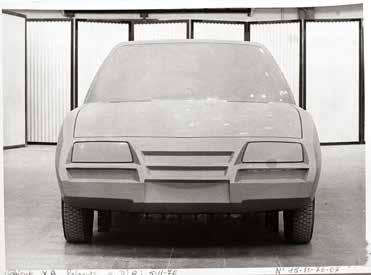

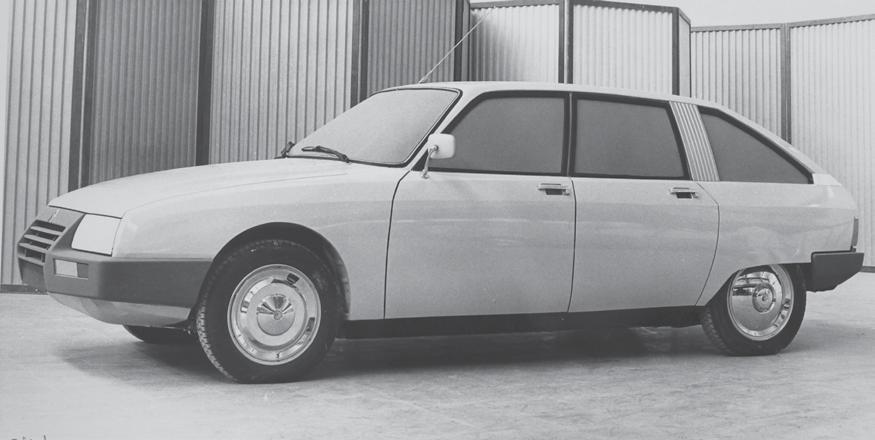

Novembre 1976 : les premiers modèles du Projet XB. Le front rappelle un peu le nez de la Ford Sierra, qui parut sur le marché six ans plus tard.

Décembre 1977 (à droite) et mars 1978 (ci-dessous). Le design du Projet XB ne semblait toujours pas aboutir.

encore à la GS dans leur silhouette et manquaient de cohérence. De plus, un facteur aggravant est qu’à cette époque, on travaillait également pour la première fois sur le successeur de la GS, la future GSA, et qu’il semblait y avoir un certain chevauchement entre cette dernière et la XA. Les détails stylistiques du projet VD, tels que la grande calandre, étaient également des éléments récurrents des modèles XA. Il n’est pas surprenant que les concepteurs aient eu du mal à définir une orientation stylistique claire. Après tout, Robert Opron, qui avait toujours défini les grandes lignes et veillé à la cohérence, était parti et n’avait pas été remplacé.

Nouvelle orientation

Entre-temps, la situation financière de Citroën s’améliora : grâce notamment au succès de la CX, des bénéfices furent à nouveau enregistrés à partir de 1976 et, un an plus tard, la société était en mesure de rembourser la somme empruntée à l’État en 1974, soit douze ans plus tôt que convenu. La confiance en l’avenir revint, même chez Peugeot qui racheta à Michelin la quasi-totalité des actions

restantes de Citroën. Peugeot et Citroën formèrent alors ensemble le groupe PSA. Si les réseaux de concessionnaires et les identités des deux marques restèrent distinctes, le partenariat se resserra en interne lorsque François Gautier fut remplacé à la présidence du conseil d’administration de PSA par Jean-Paul Parayre en 1977. Ce dernier décida de positionner Peugeot et Citroën d’une manière nouvelle : Peugeot en tant que marque avec des modèles classiques dans les principaux segments du marché, Citroën avec des concepts différents dans de nouveaux segments du marché. Citroën disposait ainsi d’une plus grande marge de manœuvre en matière de créativité. Toutefois, la principale exigence de M. Parayre était que Citroën et Peugeot utilisent désormais, dans la mesure du possible, les mêmes composants techniques.

Conception sans gouvernail

Le projet XA, qui prévoyait encore une voiture dotée d’une technologie GS perfectionnée, ne s’inscrivait manifestement pas dans cette nouvelle philosophie. C’est pourquoi, en septembre 1977, le projet a été rebaptisé XB, un modèle qui devait être la variante Citroën d’une Peugeot techniquement identique. La possibilité d’équiper la XB de la suspension hydraulique n’était toutefois pas écartée. En ce qui concerne le design, les choses n’allaient pas encore très bien se passer. Après une présentation de quelques projets grandeur nature en septembre, les concepteurs furent renvoyés à leur planche à dessin. Jean Giret, Régis Gromik et Luc Louis firent de leur mieux et présentèrent de nouvelles propositions fin 1977 : meilleures et plus cohérentes que les précédentes, mais toujours pas vraiment innovantes et convaincantes. La direction a donc décidé de prendre une mesure rigoureuse : deux studios de design externes ont été contactés. Pour un constructeur automobile moyen, c’est normal, pour Citroën, c’était une véritable révolution.

Les projets VD et XB ont occupé une grande partie des capacités de l’équipe de conception au cours de la seconde moitié des années 1970. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne se passait rien d’autre. Au contraire, les travaux de modernisation de la quasitotalité des modèles actuels étaient également très intensifs. Il pouvait s’agir de modifications de détail (comme de nouveaux enjoliveurs ou une modification du tableau de bord), de changements un peu plus radicaux (comme une nouvelle face avant pour la C35 et la Méhari ou la transformation de la LN en LNA) ou de modifications majeures.

Cette dernière catégorie comprenait, par exemple, une CX à cinq portes, dont les premiers modèles ont été fabriqués en octobre 1976 et sur laquelle on a travaillé jusqu’à l’été 1978. Cette longue période signifie que ce projet était plus qu’un simple exercice de doigté ou une idée vague, bien qu’un tel modèle n’ait finalement pas atteint le marché. Ce qui a conduit à la production en série, c’est une version améliorée de la GS, sur laquelle on a travaillé au cours de la même période. Il y avait un nouveau tableau de bord, de nouveaux pare-chocs en plastique et (enfin !) une cinquième porte.

Dans la deuxième moitié des années 70 l’utilisation de pare-chocs en matière synthétique faisait irruption. Ils étaient moins vulnérables que les pare-chocs en acier en cas de collisions mineures. Pour moderniser la GS de tels pare-chocs ont été intégrés dans le design. Cette étude date de novembre 1976 et donne à la GS, également grâce à une tôlerie considérablement modifiée, un rayonnement totalement différent.

Finalement les adaptations furent moins radicales et la carrosserie est restée pour le plupart inchangée. Pourtant, une cinquième porte fut intégrée. Ce modèle a été présenté à la direction en janvier 1977.

citrovisie

ISBN 978-90-834758-9-9

Le studio de design de Citroën : depuis plus d’un siècle, c’est là que prennent vie les nouveaux modèles de la marque. Ce lieu mythique a toujours été entouré d’un grand secret - Citroën n’ayant jamais aimé les curieux. Les visiteurs extérieurs n’y pénètrent qu’exceptionnellement, et ce qui se trame derrière ces hauts murs reste top secret.

Ce livre change la donne, car pendant plus de trois ans, Thijs van der Zanden a bénéficié d’un accès il limité au studio de design et aux archives de Citroën. Jamais auparavant, les portes ne s’étaient ouvertes aussi longtemps à un observateur venu de l’extérieur ; une occasion unique de rencontrer les acteurs de cette histoire, de découvrir anciens et nouveaux projets, et de révéler les liens restés jusqu’ici invisibles. Sur quoi travaillait-on, et sous la direction de qui ? Quels rapports unissent les différents modèles ? Et quelles voitures furent bel et bien dessinées… sans jamais voir le jour ?

Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage exceptionnel, riche en informations inédites, en témoignages et en illustrations jamais publiées. Un livre indispensable pour tous les passionnés de Citroën et de design automobile.