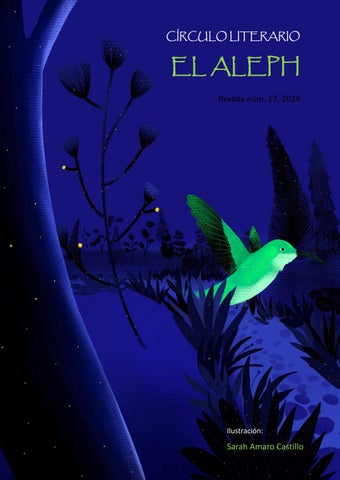

CÍRCULO LITERARIO EL ALEPH

Revista núm. 17, 2024

Ilustración: Sarah Amaro Castillo

CONTENIDO:

EDITORIAL (p. 1)

Karina Castillo: POEMAS (pp.3-5)

Miguel Ángel Beltré Ramírez: LA BALLENA BLANCA DEL PADRE JONÁS (pp. 6-8)

Sarah Amaro Castillo: POEMAS (pp. 9-11)

Kary Alba Rocha: DE LA DIALÉCTICA Y LA VIRTUD (pp. 12-22)

Jordan Durán Hernández: POEMAS (pp. 23 y 24)

Raúl Omar Lockward Céspedes: CHAMACO (pp. 25-28)

Nicole Acosta: POEMAS (pp. 30-32)

Maickel Ronzino: LA TRISTE PRESIDENCIA DE TARZÁN (pp. 33-35)

Angie Carolina Jiménez Camacho: POEMAS (pp. 36-39)

Duleidys Rodríguez: GENEALOGÍA Y AFRODESCENDENCIA (pp. 40-42)

Orlando Muñoz: LEER EL LIBRO Y LA VIDA (pp. 43 y 44)

Miguel Hernández Taveras: CONSOLACIÓN (pp. 45 y 46)

Lery Laura Piña: POEMAS (pp. 47 y 48)

Valentín Amaro: CARAVANEANDO (pp. 49-51)

Heidy Lorenzo: POEMAS (pp. 52-54)

Santiago Núñez Báez: SÍNTOMAS (pp. 55-57)

Ernesto Vantroy: PEDRO MIR: CUANDO LA POESÍA ENCARNA EN UN PAÍS (pp. 58-60)

Editor general:

Orlando Muñoz

Corrección de estilo:

Kary Alba Rocha Arias y Orlando Muñoz Ilustraciones

Sara Amaro Castillo (portada, pp. 5, 11, 29, 60 y contraportada)

Odalís G. Pérez (pp. 17 y 22)

Cruz María Dotel (pp. 2, 5, 35, 39, 42, 47, 51 y 55)

El Círculo Literario El Aleph fue fundado en Santo Domingo en 1997. La revista del Círculo Literario El Aleph es un órgano literario independiente y se publica en la República Dominicana, desde 1999. Para cualquier información sobre el grupo o la revista, puede llamarnos al 809-481-7100 o escribirnos a la dirección electrónica revistaelaleph@gmail.com

EDITORIAL

Escribir literatura auténtica se ha convertido en un enorme desafío en estos tiempos en que casi todo el mundo quiere recurrir a la denominada inteligencia artificial para resolver sus apremios de redacción o escritura creativa. ¿A dónde irán a parar entonces la originalidad, la creatividad, los aspectos culturales y emocionales, así como la intencionalidad y la voz distintiva?

El lector exigente espera originalidad; no basta con que los modelos de inteligencia artificial pueden generar textos coherentes y gramaticalmente correctos. De los escritores humanos se espera que ofrezcan perspectivas únicas, ideas frescas y giros inesperados en sus obras, algo que la IA actual puede encontrar difícil de replicar sin caer en patrones predecibles.

La creatividad ha de ser genuina y multifacética; va más allá de simplemente ensamblar palabras y frases. Implica la capacidad de imaginar, asociar ideas de formas novedosas, y expresar emociones y experiencias de una manera auténtica. Y aunque los modelos de IA pueden generar textos creativos hasta cierto punto, carecen de la profundidad emocional y de la intuición humana que a menudo impulsa la verdadera creatividad.

Asimismo, el texto literario auténtico suele estar arraigado a un contexto cultural y emocional específico, de modo que, a diferencia de los productos de la IA, los escritores humanos pueden incorporar referencias culturales, juegos de palabras y matices emocionales que reflejan su comprensión única del mundo y su experiencia personal. Al mismo tiempo, lo normal es que los autores humanos escriban con una intención específica y desarrollen una voz distintiva a lo largo de su obra. Y es esta voz única o singular lo que hace que su escritura sea reconocible y memorable.

Pero, además, ¿qué haremos con lo lúdico, con lo absurdo, con lo irracional de la propia vida cifrada en la escritura? ¿Acaso con la IA no le cerramos la puerta a gente como James Joyce, Alejandra Pizarnik, José Lezama Lima, Clarice Lispector, Julio Cortázar, Anne Carson o Zacarías Espinal?

Maickel Ronzino

LA TRISTE PRESIDENCIA DE TARZÁN

El día de las elecciones llegó. Y yo estaba feliz. Y esa felicidad nada tenía que ver con la ilusión de ganar, de gobernar, de mandar a diestra y siniestra. Esa felicidad ‒cuyo real motivo solo yo sabía‒ radicaba en la ilusión de perder las elecciones.

Deseaba volver a los escenarios y a los sets televisivos para volver a interpretar tantos y amados personajes satíricos que habían sido mis otros yoes durante un cuarto de siglo.

Mi éxito como actor y showman cómico también fue mi fracaso. Tanta fue la popularidad alcanzada y tanto alimentó mi ego que, cuando un expresidente ‒siempre acusado de corrupción y nunca castigado por sus reales o ficticios delitos‒ me dijo en una reunión: "Eres el hombre que necesita el partido para volver al poder a servirle al pueblo", me abandoné a la andanada de halagos posteriores. Debí desconfiar de aquel rictus perruno en su sonrisa y de una persistente y gruesa gota de sudor que transitaba una y otra vez su mejilla derecha. Pero no desconfié. ¡Craso error!

La campaña electoral fue relativamente breve, siete meses a lo sumo, meses durante los cuales conocí parajes y distritos municipales que ni sabía que existían, en que besé sudorosos cachetes de niños por millares, y en que fui entrevistado en programas televisivos de toda índole, incluyendo transmisiones de recetas de cocina, entre preparaciones de mofongo y pescado con coco.

Jugar a ser candidato fue divertido, lo asumía como si fuese otro más de mis personajes cómicos. Hasta interpretaba al personaje-candidato en un debate presidencial en donde mis ataques a los programas electorales de los demás candidatos provocaban ataques de risa colectivos, al punto de que un candidato autonombrado "Nueva Esperanza del Comunismo de Inspiración Albanesa" no pudo evitar caerse al suelo de la risa ante mis hilarantes observaciones a su programa de gobierno. Desde el suelo, con los ojos inundados de lágrimas de la risa, me vociferaba: "Eres genial, Tarzán, un hijo de su maldita madre, pero genial".

Tarzán Bustamante, con ese nombre salté a la fama, dejando atrás mi real Pedro Augusto Pérez Sosa. Con ese nombre seré Presidente de la República.

La campaña electoral fue relativamente breve, siete meses a lo sumo, meses durante los cuales conocí parajes y distritos municipales que ni sabía que existían, en que besé sudorosos cachetes de niños por millares, y en que fui entrevistado en programas televisivos de toda índole, incluyendo transmisiones de recetas de cocina, entre preparaciones de mofongo y pescado con coco.

Jugar a ser candidato fue divertido, lo asumía como si fuese otro más de mis personajes

Tarzán Bustamante, con ese nombre salté a la fama, dejando atrás mi real Pedro Augusto Pérez Sosa. Con ese nombre seré Presidente de la República.

Ya es oficial. El organismo electoral ya ha anunciado que soy el ganador de los comicios. Me abrazan, escucho mi nombre vitoreado, me pasan llamadas para felicitarme, para reconocer mi victoria. Alrededor de mí hay total algarabía, rostros desencajados de felicidad o de borrachera. Sonrío, sonrío a todos, a todas las cámaras. Sonrío, mientras solo puedo pensar: "¿Y ahora qué?".

Ya no fui dueño de mí. Tenía gente a mi alrededor las 24 horas del día. Me sentía tan vigilado que llegué al extremo de defecar con una enorme sábana sobre mí, por temor a que alguna cámara oculta registrara mis afanes defecatorios.

Mi asunción como Presidente en el Congreso tuvo sus momentos divertidos (para los demás, no para mí). Una paloma, supuestamente entrenada para posarse en mi hombro tan pronto llegara al Congreso, no cumplió con sus instrucciones: se cagó en mi cabeza en plena transmisión televisiva, y logré escuchar a un senador de un partido opositor decir: "El payaso ya empezó a gobernar como la mierda. Esto ya se jodió".

Ya en medio del discurso, media docena de anarquistas, unos con taparrabos y otros desnudos con máscaras simiescas, recorrieron el recinto al grito de "¡Tarzán, cabrón, el país no es una selva!". Entre miembros de la seguridad y un par de diputados de mi partido lograron dominar a los anarquistas. Ya al resto del discurso nadie le prestó atención.

Las primeras semanas en mi cada vez más caótico rol de Presidente fueron una locura total. Se sucedían desastrosos decretos que buscaban suprimir docenas de derechos fundamentales, supuestamente firmados por mí aunque no recordase haberlos firmado, se hablaba a diario de un golpe de Estado inminente, del nacimiento de supuestos grupos guerrilleros que iban a incendiar el "Reinado de Tarzán" (así denominaban a 'mi' gobierno).

También se hablaba cada vez más de terribles casos de corrupción, de los cuales se suponía que yo era la mente maestra, que dejaría al país en ruinas pero con una nueva élite atiborrada de dinero robado al país. ¡Yo no había robado ni un centavo!

Confronté entonces al expresidente del país y presidente del partido, y causante de que yo

[34] cómicos. Hasta interpretaba al personaje-candidato en un debate presidencial en donde mis ataques a los programas electorales de los demás candidatos provocaban ataques de risa colectivos, al punto de que un candidato autonombrado "Nueva Esperanza del Comunismo de Inspiración Albanesa" no pudo evitar caerse al suelo de la risa ante mis hilarantes observaciones a su programa de gobierno. Desde el suelo, con los ojos inundados de lágrimas de la risa, me vociferaba: "Eres genial, Tarzán, un hijo de su maldita madre, pero genial".

estuviese jugando el rol presidencial, rol cada vez más terrible para mí. Le dije que, si era cierto aunque fuese un solo caso de corrupción, deberíamos nosotros mismos someter a la justicia a los infractores, aunque ocupasen altos cargos. Me miró con detenimiento, examinándome. Yo le miraba desesperado, al no entender su actitud, hasta que abrió la boca: "Usted es un comediante extraordinario. Solo eso. Pronto volverá a la comedia, pero en el exilio".

Una semana después, me montaron presurosamente en un avión privado junto a mi novia (con la cual ya no tenía sexo desde que asumí la presidencia) y a mis hijitos: tres perros, dos gatos y un cuervo. El golpe de Estado (preparado minuciosamente por el expresidente) fue de una eficacia letal.

Hoy, en un pequeño pueblo de Andalucía, solo acompañado de mis dos gatos y mi cuervo (la novia se fue con mis tres hijitos perrunos, para iniciar un tórrido y mediático romance con un popular cantante de flamenco), apenas recibo noticias de mi país. Intento reiniciar mi carrera con vídeos humorísticos en Youtube y TikTok. Pero los escasos likes y los comentarios, mucho más peyorativos que positivos, están enterrando para siempre a Tarzán Bustamante.

Angie Carolina Jiménez Camacho

POEMAS

Catarsis

―Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos‖ (La pastora Marcela, Don Quijote de la Mancha)

Un motín irrumpe en la noche con azufre y delirio, su fuego deshilvana el sentimiento hasta llegar al ojo. La pupila observa con precisión el latido de cada pensamiento en la penumbra, ¿cómo nacen tantas razones en su solo destello de sombras?

La ilusión es luz que se esparce por el aire y la certeza, pausa callada.

Hoy llega toda la revelación de golpe. Como ráfaga precisa, tirada en mi cara, la palabra es misterio que penetra en la boca y me ladra.

Una espina, la verdad.

Hoy lo inconsciente arremete como una extraña caricia que me duele.

La contemplación tiene agujeros y el motín es amplio.

Pero la luna me besa los ojos, abraza las costillas, ilumina la mirada con sus peces y alegrías de colores.

Hay una eclosión, y un mundo se revienta en la noche.

Tantas palabras aún por decir, y mi yo sentado en el barro, en un silencio de luciérnagas.

La revelación es un milagro que me salva, una herida que sangra por mi vientre.

De las entrañas he nacido, en un poema sostengo la vida.

De la rosa de la rosa solo tengo la espina clavada en la mano sangrando la sangre del olor de la noche de la noche solo tengo silencios un dolor desandado y todas las revoluciones de su paso

de la rosa, de la rosa solo tengo la espina la espina, la espina.

Reescritura

Hoy he vuelto a este poema tratando de reescribirlo. Tratando de dar otra pausa, otro ritmo, otro sentido.

Hay en él unos ojos que no me miran, unos silencios sin forma que ya no me dicen nada. Yo, con esta manía de corregir el perfil de las palabras,

de ponerlas en el lugar exacto, quisiera recomponer el sentido de las cosas.

Una palabra podría ser un silencio, pero temo que se rebele el deseo, y no me deje sentirlo o que esa boca no me hable en algún verbo. Está claro, por ejemplo, que en algún poema ya he puesto esta tristeza, o que este beso, o esta mano ya trazaron la forma de sus labios.

Hoy he vuelto a recrear el milagro, como si no todo estuviera escrito, hoy quisiera invocar el sentido de la historia.

¿Pero es necesario borrarlo todo, reescribirlo todo, repasarlo todo?

¿Y si el insecto del tiempo está jugando en mi poema?

¿Y si todo se vuelve obscuridad, si la memoria y la historia estaba en ese verso, y esta larva despiadada se la come?

¿Y si todo se vuelve silencio, silencio, silencio…?

Decreación

La mano tiembla, sigilosa lleva un manojo de pequeñísimas libélulas.

La mano se esconde en la tibia costilla de la que salieron sus yemas, es azul su caricia.

Con la prisa trata de volar, y se abraza a los gorjeos de la risa. Cada intersticio precisa la definición de lo creado

y sostiene con cautela la materia imperfecta con que se elaboran los sueños.

La mano tiembla y se agarra a tu vientre, regazo del sosiego en luna llena, su pulso aprieta con ahínco el girasol que alumbra al mundo, toma posesión de sus líneas que no son definiciones de la vida.

La mano traza un eje, camina por el sendero que hay de la noche a la alborada, se descubre fría, y así avanza, como avanza la gente por la calle, fría con el sol entre los trémulos ojos del camino.

La mano suelta los nudos, se desprende del lodo, desgarrada y liberada, con alas y lirios y sutil destreza, vuela.

Duleidys Rodríguez

GENEALOGÍA Y AFRODESCENDENCIA

De la parienta Fulana

El pelo siempre se mienta;

Pero nunca la pimienta

De la tía siña Sutana.

Por ser muy blanco se afana

Y del negro hasta se aleja,

Nublando siempre una ceja

Cuando aquel a hablarle viene,

Por que se cree que no tiene

―El negro tras de la Oreja‖.

(Juan Antonio Alix)

Según Rolando Mellafe, la historiografía latinoamericana por largo tiempo se mantuvo estrechamente apegada a las macrohistorias nacionales y a las biografías de los grandes próceres independentistas, por lo que, a excepción de la intención histórica de algunos cronistas coloniales, se debió esperar mucho tiempo para que el interés americano se decidiera por el estudio de la esclavitud negra desde el campo de la observación científica de las ciencias sociales y abandonara el enfoque político y económico. De aquí que los estudios africanistas sean de fecha relativamente recientes y su bibliografía particularmente escasa.

Como es sabido, los pobladores del África negra sufrieron las consecuencias del despojo y consecuente genocidio de la población indoamericana; este acontecimiento los expuso a la captura y desenraizamiento brusco de sus contextos culturales. La imagen que había construido la Europa del siglo XVI de una América casi idílica y de sus habitantes como hombres naturales contrastaba con la que se tenía del África y de sus habitantes, de quienes ya se tenía conocimiento y quienes habían llegado a la metrópolis en calidad de siervos.

El proceso de captación residía, en un primer momento, en agrupar una cantidad significativa de individuos en calidad de mercancía. Una vez reunidos, se procedía a su venta a los traficantes. Después de ser seleccionados, se les marcaba con el carimbo como señal para distinguirlos de otros. Posteriormente se los embarcaba, encadenados por muñecas y tobillos, para ser trasladados a diferentes partes de América.

Según Carlos Esteban Deive, a la colonia Española arribaron esclavizados de 137 etnias diferentes. No obstante, su correcta identificación presenta varias dificultades en la medida en que a los esclavos que eran capturados en diferentes partes de su África natal se les embarcaba en los puertos costeros y los apelativos que recibían, en múltiples casos, tenían que ver con esos puertos. A esto se le suma la corruptela al transcribir los apelativos de las etnias y la tendencia a falsear la procedencia del esclavizado

para obtener el mayor beneficio posible debido a que algunas procedencias eran desestimadas por considerárselas belicosas y rebeldes, mientras que a otras se les tildaba de sumisas y trabajadoras.

El estatuto de esclavo, que como categoría jurídico-institucional ya existía tanto en el mundo ibérico como en África, produjo un nuevo tipo de sociedad esclavista al trasladarse a América. La esclavitud del negro en el nuevo continente prescribió un nuevo orden legal basado en el color de piel y el lugar de procedencia, pero, al mismo tiempo, el mestizaje facilitó la existencia de libertos y de sus descendientes que, haciéndose espacio en una sociedad cambiante, abrieron un nuevo campo de relaciones de poder que producían a su vez nuevas categorías sociales jerarquizadas. Se inauguran, pues, diferentes sistemas clasificatorios que miden los grados de proximidad o alejamiento a la blancura de tez.

En la península ibérica, el concepto de pureza de sangre, de base religiosa (sin contaminación de sangre mora o judía) constituía una forma de estatus social basado en la ascendencia; sin embargo, no fue usado para fundamentar la esclavitud en América, más bien se constituyó en la base legal para garantizar privilegios de nobleza que distinguían a un grupo de otro y que posteriormente se fueron extendiendo a quienes fenotípicamente denotaban su pureza o impureza en la piel al acercarse o alejarse del estereotipo caucásico. La esclavitud, que llegó a América cuando ya en Europa estaba en franca decadencia, logró reconstruirse y perpetuarse, y otorgar al estatuto de limpieza de sangre una connotación racial.

La genealogía, definida por el Diccionario de la Lengua Española como conjunto de los antepasados de una persona o de un animal, tiene mucho que aportar a la comprensión de fenómenos sociales, sobre todo cuando se la aborda como proceso investigativo que no solo se circunscribe al estudio del linaje o de las líneas de ascendencia, sino como ejercicio reflexivo, minucioso, que nos abre un universo mucho más amplio: la edad media de duración de vida, la edad promedio para contraer matrimonio, los índices de fertilidad, los índices de mortalidad infantil, el de la distinta proporción de profesiones y oficios, el grado de movilidad de las clases sociales, el componente racial, entre otros aspectos.

La población de origen europeo tiene una posición privilegiada en la documentación potable para la realización de genealogías, por lo que podemos afirmar que la genealogía, la historia y el poder siempre se han llevado bien. No es lo mismo llegar a América en posición de esclavo que en posición de amo.

La Iglesia católica fue una de las instituciones más beneficiadas con la colonización en América, pero también lo fue la historiografía sobre la negritud a través de ella, ya que la mejor conservación de los registros de esta población la realizó dicha institución. La obra de Sandoval, por ejemplo, es una fuente importante en el campo de los estudios africanistas. Gracias a este, es posible acercarse al origen, a las culturas de procedencia y a las lenguas de los esclavizados que arribaron al continente. Las Cartas anuas representan una importante fuente de investigación para las áreas de antropología, historia y sociología.

Es también un sacerdote, el jesuita José Luis Sáez, quien en la República Dominicana ha publicado la primera documentación importante para la investigación de carácter genealógico sobre la población afrodescendiente. En su libro Bautismos de esclavos (1636-1670), afirma que, mientras Cuba no permitió la introducción de capellanes en las plantaciones, en todos los ingenios de la antigua colonia Española se contó con capilla y capellán, al menos desde 1683.

En el país, teniendo como fuentes las investigaciones publicadas por el Instituto Dominicano de Genealogía, es a partir del 2014que comienzan a realizarse investigaciones que vinculan la esclavitud con la genealogía. Una de ellas es la de Edwin Espinal sobre la descendencia de Camateta, titulada Camateta, la esclava de la oligarquía dominicana, y dos publicaciones realizadas por Leonardo Díaz Jáquez concernientes a los legajos de los ingenios de San Cristóbal.

Artículos que sin duda merecen gran estima por la novedad que representan en las investigaciones genealógicas dominicanas tradicionales y, en el caso de Díaz Jáquez, por los datos aportados sobre actas de matrimonio y bautismo de esclavos de los ingenios en San Cristóbal. Dos pioneros de la investigación genealógica con la temática de la esclavitud. Pero, cabría preguntarse, ¿qué sabríamos de Camateta si no fuera la esclava de la oligarquía dominicana?

Ahora, con la digitalización de los legajos concernientes a bautismos, matrimonios y defunciones pertenecientes a la ermita de los ingenios de San Cristóbal realizada por el Archivo General de la Nación y con la labor llevada a cabo por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esperamos que más dominicanos se animen a investigar su negro detrás de la oreja.

Orlando Muñoz

DÉCIMAS

Leer el libro y la vida

1

Entre el libro y la pared, vivir todas las historias, las derrotas y victorias los festines y la sed. Caer del cielo en la red de la araña de los signos. Saber de viles y dignos, de atrevidos y serviles. Y de los bardos sutiles, leer los versos benignos.

2

Para el invierno un amor; un libro para ser libre: la morada donde vibre de la pasión el calor. Palabras donde el color cobre vida en el papel, biblioteca de babel para ateos y cristianos, para héroes y villanos que hacen vida en anaquel.

3

Lectura de eternidad y lectura de estación: en las hojas emoción y en los ojos libertad. La historia de la ciudad y de los campos, la historia: las derrotas y la gloria códigos, metros, razón. Los pliegos del corazón, retener en la memoria.

4

Leer el mundo y la vida, con los ojos penetrando los misterios. Descifrando a la musa sorprendida y al amor en su guarida. Y en un libro despeinado, leer el tiempo atascado de algún poeta menor, que sacude en su dolor anhelo, prisa y pecado.

5

Leer la paz y la guerra, la traición y la amistad, leer mentira y verdad y la puerta que se cierra. Leer el cielo y la tierra, leer la fruta prohibida, la flor, el beso, la herida. Para amar y recordar, para ser y para estar, leer el libro y la vida.

Miguel Hernández Taveras

CONSOLACIÓN

El mismo Tuto lo contó. Él y Gladys llevaron a su bebé al médico por una diarreílla. Como no le paraba, lo examinaron muchos especialistas, le hicieron todos los análisis, salían normales, y, a las tres semanas, al fin se hallaron en capacidad de hacer un buen diagnóstico: síndrome de muerte súbita

Después de sepultar el cadáver de su bebé, no volvieron a levantarse de la cama. No se bañaban ni se cepillaban. No comían. Jamás dormían. No hablaban ni lloraban.

A la semana, temprano en la mañana, Tuto despertó con un ruido. Se levantó. A paso lento, con el menor interés, más muerto que vivo y con deseos de tropezar con un ladrón que lo matara, merodeó la casa, abrió la puerta de la calle y permaneció un rato mirando en el piso el cúmulo de periódicos.

Tuto maldijo, lloró desesperado, se calmó, tomó un ejemplar, lo abrió y leyó algunos titulares.

Desde entonces empezó a leer periódicos, prendía la televisión, duraba horas en Internet y hacía sándwiches. Cuando le llevó uno a Gladys, ella miró para otra parte, frustrada porque Tuto no se quedó a morir con ella. Una vez él trató de convencerla de que saliera a ver los árboles y el día. Ella no dijo nada, pero luego de llorar un rato por fin pudo dormir.

Tuto se sintió optimista.

Otro día volvió a llevarle un sándwich; Gladys lo tiró contra la pared y le dijo que jamás iba a comer ni levantarse de la cama, que todo había acabado para ella, que cómo vivir observada por esos ojitos que no se le salían del alma y que era una rastrería de él ¡de él, precisamente de su papá! que intentara hacerla desistir cuando también debió quedarse a morir con ella.

Lloró y durmió un rato. Tuto recogió las partes, volvió a armar el sándwich y lo dejó en la mesita de noche. Cuando ella despertó, se lo comió.

Al día siguiente, Tuto le propuso que fueran a psicólogos, psiquiatras, que hicieran un tour por Europa, que tuvieran otro bebé.

«¡No!», gritó Gladys. Que el único bebé era el que murió, y procedió a ponerse a buscar culpables. Que ella tuvo la culpa de que se muriera. Que él tuvo la culpa porque nunca lo quiso, que por eso se había muerto, y que se acordaba de su cara cuando lo vio por primera vez, como un disgusto, una decepción que no pudo disimular. Que por qué no se había muerto ella en vez de su bebé. Que por qué no se había muerto toda la humanidad en vez de su bebé. «¡¿Por qué, por qué, por qué?!», gritó desesperada. Que ya no tenía ninguna ilusión para vivir, ninguna esperanza...

¿Esperanza, Cielo? la interrumpió Tuto para empezar a hojear algunos periódicos . Echemos un vistazo.

Derretimiento de los polos, tormentas, incendios forestales, elevación del nivel del mar, expansión de los desiertos, toneladas de arena volando hacia los continentes; desaparición del cultivo, del ganado, de la pesca, las costas, las islas; escasez de agua, enfermedades, hambre,

malnutrición, miedo, violencia, conflictos armados, ciudades destruidas, migración a gran escala, pandemias, criminalidad, drogas, racismo, xenofobia, pobreza. Tal es el mundo que dejó nuestro hijo, Cielo. Y en nuestro país, ¿qué hay de nuevo? ¿Mejoró algo durante nuestra convalecencia? No, porque estamos y estaremos siempre dominados por ladrones, vividores, asesinos, narcotraficantes, políticos corruptos, por cuanta lacra y bazofia existe para empeorarlo Gladys tapaba sus oídos con las manos, pero Tuto, gritándole, se las apartaba Era nuestro hijo, sí, lo queríamos, nos ilusionaba y eso, pero en verdad solo iba a sumar uno más a los millones que ocupan una porción de isla con una historia de las más vergonzosas. Fue el mismo Tuto quien lo contó. Yo estaba ahí. Le dijo a Gladys que somos de un país donde algunos hacen todo lo que les da la gana mientras el resto, muy feliz, se revuelca en cáscaras de plátano, y que ella misma lo sabía porque era la primera en pegar el grito cuando iba al súper y encontraba los pampers cada vez más caros, y cuando hubo que coger un préstamo que los dejó en ruinas para pagar consultas y análisis. ¿Y para qué? Para que les devolvieran muerto a su bebé. Y contó Tuto que le dijo a Gladys que en este país cada cuatro años un bandido le da al pueblo un pequeño obsequio prometiéndole uno grande, para al final conformarse con un plato de excremento que se comerá al ritmo de los últimos reguetones y bachatas. «¡Ay, pero qué felicidad tan grande en este país de mierda!», dijo que exclamó. Y que el único remedio sería «una inundación que nos dejara en el fondo del mar o que nos cayera una de esas bombas que ponen fin a todo para liberarnos y liberar al universo de nosotros, Cielo», dijo que le dijo a Gladys, y que le siguió diciendo que aquí no hay nada más que valga la pena que un poco de arena, mar y sol, que queda claro que tenemos un tollo congénito que nunca se corregirá.

Gladys quiso golpearlo, él la agarró por las muñecas, pero ella, tan decidida e indignada, forcejeó tanto que cayeron en el piso golpeándose los dos en distintas partes. En los siguientes días, Gladys no volvió a dirigirle la palabra y además obligó a Tuto a dormir en el sofá de la sala. A la vez, ella comenzó a dormir ocho horas corridas, a cepillarse los dientes, desayunar, almorzar y cenar, algunas veces incluso merendar; fue al salón a teñirse el pelo del color de moda y, por último, una madrugada, cuando Tuto dormía en el sofá, lo despertó practicándole una felación.

Fue por esos días que hicieron una fiesta por lo alto, supongo que para celebrar su recuperación. Yo estaba ahí.

Borrachos los dos, acostados en el piso entre botellas de ron, whisky y cerveza, Tuto nos lo contó mientras Gladys no paraba de reír y de afirmar con la cabeza.

Nunca los había visto tan alegres.

Lery Laura Piña

POEMAS

El silencio del ave

Ver en un par de cortinas la capa de una ventana que no puede volar.

Sentir como amor la brisa lánguida de la tarde.

Oír al pájaro sin imaginar su nombre. Errar, pensar que hay que escribir algo.

Buscar la misma cortina, el mismo canto, la misma brisa, en otro lugar.

Asistir al verso como se asiste a la vida.

Sonreír desde lo hondo, como quien llora, o llorar nerviosamente, como quien ríe, porque sospechas que silenciaste al ave cuando lanzaste la primera palabra.

Generaciones

Mi abuela se sentó en este sillón a tejer alas ajenas.

Mi madre se sentó a tejer sus propias alas, de las que soy heredera.

Yo, que no aprendí a tejer, construyo caminos holgados para poder extenderlas.

Epicentro del miedo

La tierra abre la boca para tragarse la ciudad.

Pocos segundos y todo se sacude.

Un hombre levanta los brazos para sostener el techo. (El techo, quizás propio, quizás construido con esas mismas manos).

Pero su fuerza es nada.

Al alba, su cuerpo se infla en una esquina de la ciudad desplomada, tieso, aún con los brazos hacia el cielo, porque está muerto y no se da cuenta de que ya pasó todo.

Eso, que hay formas muy turbias de morir.

No tiene más historia. No se tiene historia en una ciudad llena de muertos. Todos son cualquiera y, muchos, nadie: muertos de otros muertos.

Valentín Amaro

CARAVANEANDO

A Julia, la conocí en una caravana del partido. Era una de esas tardes de mayo en que la campaña por la presidencia llegaba a su fin. Toda la semana fue un acoso terrible. La gorda a cargo del departamento en el Ministerio, insistió en que ir a la marcha era obligatorio. Compañeros, si queremos preservar nuestros empleos hay que apoyar al candidato, decía. Uno debe dejarse ver en tiempo de elecciones, y es preciso defender con uñas y dientes la gestión del partido. Aseguró que uno de los viceministros iba a supervisar personalmente la asistencia de todos, que ella misma había entregado una lista y por tanto contaba con la presencia de cada uno de nosotros. Lo dijo con vehemencia, casi gritando, mientras fumaba un Constanza mentolado.

Lo cierto es que el día señalado ocurrió tal como predijo. A las dos de la tarde vimos llegar un autobús azul y al rato llegó el viceministro, un moreno gordo y sesentón que supuse estaría allí para chequear la asistencia de todos. En fila india subimos al bus para que nos llevaran al Puente de la diecisiete, desde allí marcharíamos hasta la avenida Duarte y luego al Malecón. nos abastecieron de agua, refrescos y ron. Tiempo después, el alcohol inició su recorrido por la sangre desatando la gritería y el escándalo.

Fue al bajar la avenida Duarte que la vi. Descansaba en una esquina. Gorra amarilla, camiseta blanca y una bandera azul entre las manos. Al mirarla supe que estábamos predestinados al encuentro y la vida. Le pregunté si estaba cansada, dijo que no, que esperaba una amiga que se había quedado atrás.

Me llamo Ernesto –dije– te puedes ir conmigo si deseas. Julia es mi nombre –dijo y sonrió.

Caminamos calle abajo, le di una botella de agua que bebió de un tirón. La multitud a ratos no cabía en la calle y el ruido era cada vez mayor. Era mi primera vez en una caravana, pero la llegada de Julia le había dado sentido para llegar al Malecón. En Ciudad Colonial nos topamos con la gorda, venía de vuelta como supervisando. Me miró y gritó unas palabras que no entendí por el ruido de un altoparlante. No le pude atender y seguí marchando, pues era imposible volver atrás. Ya en el Malecón nos dispersamos de la multitud. Decidí irme con Julia cerca de la orilla del mar. Hablamos de todo y se nos olvidó la marcha. La noche nos abrazó allí sentados mirando el horizonte. Como a las nueve caminamos hasta su casa, un apartamento compartido con Gahston, un haitiano estudiante de medicina en la universidad Autónoma, dijo que eso abarataba el costo, que el muchacho era bueno, decente y que desde hacía cinco días estaba en Haití.

El apartamento era pequeño, pero organizado y con una decoración de buen gusto. Me sirvió una soda y preguntó si deseaba algo más fuerte. nos miramos, me le acerqué y le di un beso. Eres apresurado, dijo, tomaré un baño y regreso en breve. Mientras tanto, mira un poco de tele-

visión y distrae la mente que el día ha sido largo. Me acomodé en un sillón de pana, encendí el televisor. No sé cómo, pero me fui durmiendo y soñé que estaba otra vez en la caravana, que una multitud miraba hacia uno de los edificios desde donde una mujer intentaba lanzarse. Al divisar bien, vi a mi jefa, la gorda. Comencé a gritarle que no lo hiciera y la multitud se reía de mí. En un momento, las caras burlonas eran máscaras y alentaban a la mujer a tirarse: tírate gorda, tírate. Ya veremos cómo rueda la manteca. tírate, tírate. Subí las escaleras, ya en el techo me acerqué, la gorda se abrazó a mí, lloraba y lloraba, apretándome y en su abrazo yo sentía el olor a Constanza mentolado. Esto es una mierda, tíguere, esto no es para gente como tú. Míranos cómo es que defendemos un empleo, coño, caravaneando bajo el sol y estos hijos de su madre me dicen que no traje suficiente gente y que mi puesto está en juego en el ministerio. Me voy a tirar, coño y así acabamos de una vez por todas con esto. La vida es un drama jodido y yo me cansé de actuar. Le dije otra vez que no se suicidara, que la vida era para vivirla, que seguiríamos en nuestros puestos. Pero en otro momento, yo también gritaba y la gorda seguía apretándome a su pecho hasta dejarme sin aliento. Ves, tíguere, tú estás peor que yo, dizque poeta, pero eres una mierda también. La gorda aún aferrada a mí, condujo sus pasos al borde del edificio. Abajo la multitud gritaba que nos tiráramos, y justo eso fue lo que hizo la gorda. sin soltarme, se lanzó al vacío. Justo ahí desperté. Apreté mis manos a la cabeza. Sudaba copiosamente. En eso, Julia salió del baño y con la toalla entre las manos, apenas sin cubrirse, se acercó. Al verme sudado preguntó qué tenía, me pasó las manos y sentí el olor de su piel. Acto seguido se quitó la toalla y pude ver todo su cuerpo desnudo. Creo que así olvidarás todo, dijo.

Regresé a San Carlos a la medianoche.

Con el pasar de los días me enamoré, tanto que no había mañana ni tarde que no la llamara o que no le enviara mensajes de amor a su correo, o que no colgara canciones de El Buki o de Joe Veras en su muro de Facebook. nos veíamos dos o tres días a la semana. Cierto día, que estábamos mirando ―Perro andaluz‖, de Buñuel, Julia me confesó que a la salida debía decirme algo importante. Le dije que me dijera allí mismo, pero me replicó que me lo iba a decir esa noche después de que la dejara en su casa. Toda la película fue una total intranquilidad para mí. Muchos pensamientos comenzaron a agobiarme. Ya en la casa me confesó que el haitiano con el que compartía el apartamento le había declarado su amor y que enojada, ella se había visto obligada a echarlo a la calle y que ahora tenía miedo, mucho miedo. Le dije que no se preocupara que si quería por un par de noches yo podía hacerle compañía. Le dije también que cambiara el candado de entrada y así lo hicimos. Sentía mucha rabia por dentro, pero no quería complicar más las cosas. Todo siguió normal, nos veíamos con frecuencia y ya mi mente comenzaba a hilvanar ideas de Julia y yo juntos formando una familia. Un día que la visitaba la encontré llorando y por más que le pedí razones no me quiso decir. Esa noche hablamos poco y me retiré temprano a San Carlos.

Al otro día como a las tres de la tarde recibí un mensaje de texto en mi celular donde Julia me decía: ―Gracias por todo, pero mi vida debe tomar otro rumbo. Además, hay cosas que nunca te dije‖. Cuando salí del trabajo, fui a su apartamento y me cansé de tocar la puerta. Era extraño porque a esa hora ella siempre estaba allí. Al ver mi insistencia, una vecina que nos había visto tantas veces juntos me confesó que al mediodía, Julia había recogido todas sus cosas y que las había montado en un camión de mudanzas y se había marchado. También me dijo que quien había venido en el camión era el haitiano que antes compartía el apartamento con ella, que ambos subieron sus cosas y se habían ido sin dejar dirección. Me dijo también (y eso fue lo que más me dejó turbado) que los vio abrazarse y besarse en plena escalera o cuando subían las cosas al camión. Después de esto, me senté en la escalera. Cientos de pensamientos iban y venían a mi mente. Allí estuve largo rato. Luego me fui caminando hasta la avenida Duarte. De allí, decidí caminar sin dirección alguna. Me alejé apesadumbrado. En esa dirección, de seguro llegaría al mar.

Heidy Lorenzo

POEMAS

Revelación

Abrir los ojos y ver que todas las cosas son lo que está escrito: la revelación. Como si de repente pudiéramos ser salvados. Subir al Gólgota, y, en la agonía, también pedir piedad como aquel hombre también tener un lugar en El Paraíso. Perdón. Palabra. Redención.

Abrir los ojos y querer eso. Esa otra cosa que nos saque del cieno, que nos aleje del minotauro, del barquero o de la llama del mundo que quema el vuelo. Solo perdón. Solo un lugar en El Paraíso.

Nido de colibrí

Nido de colibrí el recuerdo de que lo pequeño también puede resistir, dormirse en la calma pese a la borrasca más vigorosa y ser un viajero junto a nosotros, a nuestras preguntas y a la angustia de saber cuándo llegará la muerte.

Todos buscamos el placer. Nos embellecemos para salir a las calles algún sábado y esparcir el perfume recién puesto por las esquinas. Para conquistar a algún cazador o nosotros serlo. Y hacer de cada paso de la muerte un intento irrepetible por condensar lo perpetuo y lo fugaz. El recuerdo podrá escaparse en un café.

Algún bar o parque nos mirará desde lejos.

Y lo miraremos a él, cada noche, cuando las soledades en sincronía nos inviten a ellas y bebamos del elixir que no permanece, pero que se convierte en repetible. Y lo tomemos, una y otra vez, para no recordar, solo para no recordar.

Una travesía más

La vasta vida. La vida que ya duele y aun vislumbra el extraordinario recorrido del cuerpo cansado. Bajo la insoportable levedad de los que mucho piensan: el viaje. En un tramo una cosa. En otro, alguna otra. Solo las decisiones parecen, entonces, ahuyentar lo que no es.

Y si saltamos para alcanzar el otro lado, y de pronto caemos: una travesía más

para aminorar el remordimiento. Para dejar a la ofensa en el mundo de los ciegos. Y partir.

Cuando toque, hacerlo.

Con la sonrisa de los que se alegran de verdad. De los que conjuran a los cuatro vientos y logran despertar un valle de huesos secos.

Desde luego, la araña podría intentar tejer, como nosotros, la extraordinaria infraestructura de la vida.

Sí, desde luego, el tren puede llegar tan pronto que la memoria solo pueda, en el instante, acercarnos a un recuerdo, solo a uno: El más hermoso. El más triste. Y todo así, de pronto, se apague, sin más.

Oscuridad o luz

¿alguien lo sabe?

Pero cuánto desearíamos que sea la foto tomada en la montaña, cuánto que, ese último recuerdo, sea el del abrazo, el primer beso.

Que aquella tarde o noche o mañana nos fuéramos felices con él, siendo el redentor, el barquero que nos lleve hacia aquellos senderos inconcebibles que, apenas, alcanzamos con la palabra.

Viaje

Santiago Núñez Báez

SÍNTOMAS

Al principio no lo consideró como un síntoma. A decir verdad, ni siquiera conocía a ciencia cierta cuáles eran todos los síntomas. Si le preguntaban qué sentía solo podía responder que sentía un leve dolor en los párpados. Pesados y adoloridos. Pero, ¿acaso tenían algo que ver los dolores oculares con el virus aquel? Y, además, ¿no era esta la clase de preguntas que todo el mundo se hacía últimamente ante cualquier mínimo padecimiento, así fuera una comezón en el dedo meñique? Podría ser simplemente eso, un leve dolor en los párpados. Sin embargo, el dolor siguió aumentado durante el día por lo que tuvo un primer impulso de consultarlo con su mujer, pero se contuvo. No quiso disparar las alarmas tan pronto y aun menos cuando él mismo no estaba seguro de nada. Además, ¿no estaba ella ya bastante alarmada solo con la posibilidad de que algunos de los miembros de su familia padecieran la enfermedad? La avalancha diaria de noticias sobre los fallecidos por la pandemia la tenía

horrorizada. De un día para otro, su mujer era especialista en una variedad sorprendente de asuntos sobre el nuevo virus. Por eso prefirió mantener en secreto sus peores temores. O, en realidad, ¿temía que al ser revelado su secreto se lo confirmaran? Estaba seguro de que, apenas abriera la boca y relacionara sus malestares con el nuevo virus, se convertiría, de manera automática, en un paciente ―sospechoso‖. Y era esto, precisamente, lo que le angustiaba (más tarde supo que no era su peor angustia): convertirse en el paciente número uno de la familia y, por ende, en el principal foco de contagio.

Un montón de pensamientos comenzaban a llenar su cabeza. Y, mientras se desplazaba por la casa sumido en oscuras cavilaciones, hacía esfuerzos por ocultar su padecimiento. Pero, ¿no era este, acaso, un comportamiento vilmente irresponsable? ¿No estaba desde ya

[55]

dejando sus huellas envenenadas en el aire y en cada objeto de la casa? Pensaba en sus dos pequeños hijos ahí en su habitación, absortos en sus juegos virtuales, muy inocentes ellos de que, una amenaza real para su salud la podría estar portando su propio padre. Su mujer comenzó a notarlo algo pensativo.

–¿Te pasa algo? –le preguntó algo extrañada.

–No –le mintió. Luego agregó: –Tal vez me sienta un poco cansado.

Dijo esta última frase y sintió como si un puño le apretujara el estómago. Para entonces ya no estaba seguro de poder distinguir qué era más incómodo, si el sentimiento de culpa o los supuestos síntomas. Fue a Google y puso en el buscador ―síntomas del coronavirus‖ y en el primer sitio web que le salió se enumeraban once, con una nota que decía “los síntomas notificados por personas con Covid-19 varían desde aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente‖. Y después agregaba: “Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus”. Él se fijó especialmente en este último dato e hizo un rápido repaso mental de los lugares y personas con los cuales se puso en contacto en los últimos 14 días. Los repasó una y otra vez: la estación de gasolina el otro día, o cuando caminaba en el parque y se cruzaba con los demás caminantes que, como él, no llevaban mascarillas, o cuando Roberto (quien le había comentado que un compañero suyo de trabajo había sido despachado de su puesto por tener síntomas de Covid-19) pasó por su casa a entregarle la aspiradora del carro que le había prestado... Pero, por más vuelta que le diera, ¿cómo saber con seguridad, ante tantas posibilidades, cuál había sido la fuente del contagio? El sitio web presentaba una lista de síntomas y, aliviado, no se reconoció en ninguno, ni en la fiebre ni en el escalofrío, y mucho menos en la dificultad para respirar. ¿La fatiga? No de manera importante. Ni los dolores musculares y corporales. ¿Dolor de cabeza? Podría ser, pero el dolor estaba exactamente localizado en los párpados. Ningún rastro, definidamente, de pérdida del olfato o el gusto, y mucho menos dolor de garganta, ni congestión o moqueo, y lo más cercano a la náusea en aquel momento era cierta angustia existencial que comenzaba a crecer de a poco ante la posibilidad, ahora nada remota, de entrar en la temible cifra de los contagiados. Pero, el artículo incluía una aclaración final que, de todas maneras, le dejaba sin ninguna certeza y en el mismo lugar de antes: ―Esta lista no incluye todos los síntomas posibles”.

A esa altura del día había comenzado a intensificar no solo el dolor en toda la comisura de los ojos sino incluso cierto decaimiento. Para entonces no podía seguir ocultándolo. Era su responsabilidad poner cuanto antes en alerta a toda su familia. Decidió, por tanto, comentarlo con su mujer. Le preguntó, no sin restarle importancia al tema, como si tal cosa, si los dolores en los ojos podrían ser síntomas del Covid-19. ¡Lo sabía! –gritó ella–, sabía que algo raro te pasaba porque te he notado muy distraído desde esta mañana. Luego ella le dijo que sí, que los dolores en los ojos o, más exactamente, la conjuntivitis, podrían estar relacionados con el Covid-19 pero que siempre debía estar acompañado de otro padecimiento, como dolor de garganta o fiebre, e incluso escalofrío, por ejemplo. Él le aseguró que no sentía nada de eso,

que únicamente un dolor persistente en los ojos y, solo recién, comenzaba a sentirse algo cansado, pero que esto último muy bien se lo podría atribuir a sus caminatas diarias.

–¿Y por qué no vas ahora mismo y te haces la prueba? –le propuso ella.

Él hizo un gesto con la cara, como queriendo decir: ―¿crees que sea para tanto?‖ Y ella, como conocía bien ese gesto, insistió diciéndole que sí, que creía que era muy recomendable que fuera ya mismo a hacerse la prueba. Como él sabía que era inútil seguir restándole importancia al asunto y no hacerle caso a lo que ella decía, estuvo por fin de acuerdo:

–Bueno, está bien, tendré que ir a hacerme la prueba. Hay que ver dónde la están haciendo por aquí.

–No estoy totalmente segura, pero creo que hay una estación cerca, en el estadio de fútbol. Ahora mismo te confirmo si puedes ir ahí.

Cuando regresó a la casa estaba anocheciendo. Encontró a su mujer en la habitación enfrascada en una de sus largas conversaciones telefónicas con su hermana, que reside en Miami. Ella cubrió por un momento el auricular y le preguntó a su marido que si todo bien.

–Sí todo bien –contestó él–. Bueno, en realidad ahora toca esperar que me envíen los resultados. Dijeron que antes de los tres días, por email o por llamada telefónica, me darían los resultados.

–¿Tres días? –dijo ella, sorprendida–. Creí que para mañana podría tenerlo. Bueno, nada… hay que esperar. –Luego quiso saber: –¿Y te has seguido tomando los analgésicos? –Él negó con la cabeza y salió de la habitación, mientras ella reanudó su conversación.

Él se fue a la sala y estuvo ahí sentado en un sofá frente al televisor apagado. Para entonces, el dolor en los ojos era un poco más leve, pero solo un poco, y seguramente por efecto de los últimos analgésicos. Sí, era mejor esperar por los resultados y de esa manera estar seguro de una cosa u otra. “Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus”. Entre tanto, se abría para él un paréntesis que solo se cerraría en el momento que recibiera los resultados. “Esta lista no incluye todos los síntomas posibles”. Había, además, una especie de interregno en que él mismo ya no se habitaba. De pronto, estar ahí, asaltado por una cierta sensación de irrealidad, ser capaz de mirarse a sí mismo desde otro lugar, como si de alguna manera y de repente le fuera permitido contemplar su vida. (―…debía estar acompañado de otro padecimiento…‖) Pero esta vez con una rara mirada, como filtrada por un fino velo de luz mortecina. Cada hecho de su vida cobraba otro peso bajo esa débil iluminación, una inesperada dimensión donde cada acontecimiento era una pieza única, preciosa e irrepetible. En ese instante, dotado de aquella peculiar mirada, percibía esa vida como un inestimable, la gracia inmerecida de poseer algo que hasta entonces pasaba por alto. Y entonces no le quedó duda (con las punzadas inmisericordes de las malas noticias) de que esta mirada inédita no era otra cosa que el síntoma inequívoco del escalofrío que comenzaba, lentamente, a crecer en todo su cuerpo.

Ernesto Vantroy

PEDRO MIR:

CUANDO LA POESÍA ENCARNA EN UN PAÍS

Este año 2024 es un año histórico para un relanzamiento de las letras dominicanas. En este, y esperamos que las autoridades de Cultura lo tomen en cuenta, se cumple el primer centenario del nacimiento de uno de nuestros mejores narradores: Virgilio Díaz Grullón. También veremos el año veinticuatro del fallecimiento de nuestro Poeta Nacional y el aniversario ciento once de su nacimiento, que, sin dudas, no debemos dejar que pase sin pena ni gloria.

Hemos decidido, en tal virtud, iniciar un proceso de homenaje que esperamos que sea algo más que palabras, que sean hechos que conduzcan al crecimiento de nuestras letras en el mejor sentido de la palabra. Podríamos decir que algunos de los poemas de Pedro Mir, por el tema tratado (como el Contracanto a Walt Whitman o Huracán Neruda), lo registran como un poeta de alcance universal, y es, esencialmente, el dominicano que mejor expresa su época a través de los tiempos.

Por eso es nuestro Poeta Nacional, y así tenía que ser. Lo es porque, además del alcance universal de su obra, es quien mejor expresa al...

país que no merece el nombre de país.

Sino de tumba, féretro, hueco o sepultura.(1)

En este sentido, su obra poética aparece cuando se hacía más lamentable la tragedia de la colectividad nacional, y la literatura debía, de modo imperante, asumir su papel histórico de ser sensible y a su vez sensibilizar al mundo y al lector. Como diría García Márquez: «[...] la gran contribución política del escritor es no evadirse de sus convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que, a través de su obra, el lector entienda mejor cuál es la realidad política y social de su país o de su continente [...] esa es la función política del escritor» (2). Por eso su poesía es expresamente política, porque fue escrita para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, en los cuales los procesos de «modernización» dejan a la inmensa mayoría en la marginación y la pobreza extrema. Porque en nuestros países, como muy bien dijo Octavio Paz, «[...] la mentira política se instaló [...] constitucionalmente. Y el daño moral [...] alcanza las zonas más profundas de nuestro ser» (3), acontecer este que sería previamente denunciado por Fidel Castro en su famosa defensa «La historia me absolverá», en la que expresa: «Nos casaron con la mentira y nos hicieron vivir con ella» (4).

Este es un poema clareante-esperanzador. Cargado de optimismo, que anuncia la novedad que nos ilumina con la inminente ruptura con los códigos y cánones del sistema establecido sobre una base de muerte. Entonces nos llega...

El día luminoso despierta en las espaldas de repente, corre entre los raíles, sube por las grúas, cae en los almacenes. En los patios, al pie de una lavandera,

mojada en las canciones, cruje y rejuvenece.

Y rompe con una vuelta al dolor que desgarra y que, como resultado de la claridad desbordada en la moneda sangrante del imperio del mal, asalta el poder corrupto, corruptor, que corre:

Silenciosa, terminante. Sangre herida en el viento. Sangre en el efectivo producto de la amargura. Este es un país que no merece el nombre de país.

Sino de tumba, féretro, hueco o sepultura. Es cierto que lo beso y que me besa y que su beso no sabe más que a sangre. Que día vendrá, oculto en la esperanza, con su canasta de iras implacables y rostros contraídos y puños y puñales.

Y, de pronto, una vuelta a la paz verdadera, la que se alcanza como resultado de la rebeldía convertida en rebelión, la que vence con toda su claridad anunciando un nuevo día. La paz colectiva del sol, que anuncia desde los siglos la transformación de las ideas occidentales, predominantes desde siempre. Una búsqueda hacia las ideas de oriente en dos sonetos implacablemente perfectos y con una musicalidad que rompe con todas las tradiciones:

Y así palor de luna pasajeros despoblados y agrestes del rocío, van montañas y valles por el río camino de los puertos extranjeros.

Es verdad que en el tránsito del río, cordilleras de miel, desfiladeros disfrutan de un metálico albedrío,

y que al pie del esfuerzo solidario aparece el instinto proletario. Pero ebrio de orégano y anís y mártir de los tórridos paisajes hay un hombre de pie en los engranajes. Desterrado en su tierra. Y un país en el mundo fragante, colocado en el mismo trayecto de la guerra.

Traficante de tierras y sin tierra. Material. Matinal. Y desterrado.

Y así no puede ser. Desde la sierra procederá un rumor iluminado probablemente ronco y derramado. Probablemente en busca de la tierra.

Traspasará los campos y el celeste dominio desde el este hasta el oeste conmoviendo la última raíz

y sacando los héroes de la tumba habrá sangre de nuevo en el país. Habrá sangre de nuevo en el país.

Pedro Mir escribe su obra fundamental en un momento histórico en que el monstruo de las tiranías en el caribe olvidaba que existen dos tipos fundamentales de cultura: la de la opresión, que es un culto de elogio a la muerte, que nos enseña, como dijo Eduardo Galeano, «a despreciarnos a nosotros mismos», y que convierte el crimen en hazaña; y una cultura liberadora que, dentro del mismo vientre de la otra, como un futuro infante, se nutre de la memoria, atando el destino de los intelectuales al destino mismo de su pueblo. En el caso dominicano, el pueblo creó y desarrolló una literatura del exilio, porque, como escribió Hipólito Adolfo Taine, «la psicología de los hombres está determinada por su situación».

Podemos aprender, también, mediante la poesía de Pedro Mir, que cuando los organismos de enseñanza desarrollan una educación bikini, como Narcisazo la definía, la literatura, y sobre todo la poesía, están en la obligación de enseñar, con su antorcha