5 minute read

Finalborgo nella storia

Finalborgo nella Storia

Finalborgo, menzionata nelle fonti come il Burgus Finarii, costituisce un tipico esempio di abitato medievale di nuova fondazione, difeso da mura. Esso sorse alla fine del XII secolo su una lingua di terra nella piana alluvionale posta alle falde dell'altura del Becchignolo, alla confluenza dei torrenti Pora, a ovest, e Aquila, a est, nell'immediato entroterra del Finale. La sua nascita deve essere inserita nell'ambito del radicamento del potere signorile e della riorganizzazione del territorio attuata dal marchese di Savona, Enrico II Del Carretto, tra il 1185 e il 1230 circa. Costui, dopo la disgregazione dell'antica marca di derivazione Aleramica, risultava ancora detentore di un ampio patrimonio esteso dalla fascia litoranea fino alle valli interne della Bormida e al basso Piemonte meridionale. 8

Advertisement

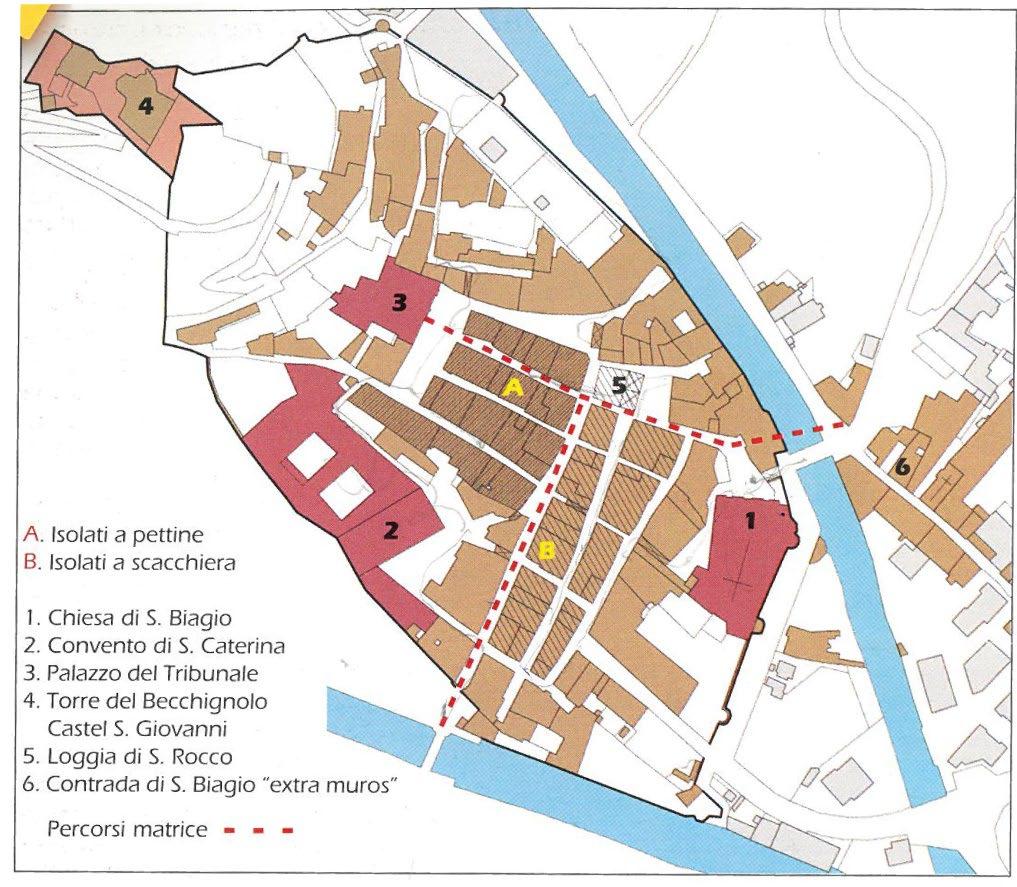

La fondazione del borgo può essere collocata nella fase di ripiegamento dei marchesi Del Carretto dalle posizioni precedentemente detenute nella "marca" savonese, che costituiva il nucleo originario del loro potere, ancora sancito da Federico I nel diploma imperiale in favore di Enrico il Guercio, datato 1162. Il Borgo del Finale sorgeva in un punto nodale delle vie di comunicazione, che, attraverso stretti sistemi vallivi e passi montani, collegavano il Finale con l'oltregiogo ligure-piemontese, dove i Del Carretto entrarono in conflitto con i potenti comuni di Alba e Asti. In quegli anni si assiste, inoltre, al potenziamento della dorsale collinare sovrastante il Borgo, dove, nel 1217 da parte dello stesso Enrico II, viene citato Castel Gavone, già menzionato nel 1180 quale la caminata marchionis Finarii. Sebbene l'aspetto attuale di Finalborgo rifletta soprattutto le trasformazioni sette-ottocentesche, l'impianto ad assi ortogonali dei nuclei centrali dell'abitato esprime chiaramente una pianifica-

Fig. 1 Planimetria di Finalborgo con Castel Govone, Anonimo (1650circa) 8 zione urbanistica preordinata, da ricondurre alle sue fasi medievali. Gli statuti del Finale, promulgati da Antonio Del Carretto nel 1311, contengono numerosi capitoli che regolavano la vita e le attività economiche degli abitanti del Borgo, imponendo rigide forme urbanistiche. 8

I caratteri urbani dell'abitato trovano un chiaro riflesso non solo nella sua organizzazione sociale ed economica, ma anche nell'esistenza in esso di un centro del potere, come il palazzo del Tribunale, documentato dal 1311, nel quale si amministrava la giustizia in nome del Marchese. Accanto a Castel Gavone, il Borgo murato costituì il reale punto di resistenza nelle vicende della guerra del Finale, condotta tra il 1447 e il 1449, con un esercito composto in larga misura da forze mercenarie dal Doge genovese Giano Campofregoso, contro il Marchese Galeotto Del Carretto. L'abitato resistette alle forze avversarie fino a quando, dopo la caduta di Castel Gavone, nel febbraio 1449, e la precipitosa fuga di Galeotto Del Carretto, l'8 maggio anche il borgo si arrese. Il giorno successivo gli uomini del Finale giurarono fedeltà alla Repubblica di Genova nella chiesa di Santa Caterina. Le fonti storiche descrivono l'accanimento dei vincitori, che fecero abbattere le mura e le abitazioni del Borgo. Dal computo risultavano da demolire 347 case, numero compatibile con la popolazione che allora viveva nel Borgo. Nel dicembre 1450, Giovanni I del Carretto riconquistò il marchesato, la cui occupazione era costata tanti sforzi ai tradizionali avversari. Pochi mesi dopo, gli abitanti del Borgo e delle campagne circostanti si riunirono ancora nella chiesa di S. Caterina, sfuggita alle distruzioni, e giurarono il rispetto dei nuovi patti intervenuti tra Giovanni I e Genova. Seguì la rapida ricostruzione di Castel Gavone e del Borgo. Dove vennero innalzate nuove mura, concluse nel 1452, forse sull'impianto delle antiche distrutte. Gli ultimi decenni del Quattrocento, durante i quali la dinastia carrettesca raggiunse l'acme della sua ascesa nel complesso quadro politico italiano, videro inoltre la costruzione della cappella di Nostra Signora di Loreto, a Perti. Tra il 1558 e 1566 alcune rivolte popolari, alle quali non erano estranee politiche espansionistiche genovesi e spagnole, portarono ripetuti assedi e bombardamenti di Castel Gavone e del Borgo, che venne coinvolto negli eventi militari con l'occupazione da parte di truppe straniere. Questa fase si concluse con la Guerra di successione spagnola (1700-1714), che vide il finale occupato, Fig. 2 Anna de l’Epinois: ”Chateau de Gavone et Finale fino al 1707, dai franco-spagnoli e, successi-Borgo vue prise du pont de Finale marina 29 aprile 1853” 8 vamente, per un breve periodo, sotto diretto controllo dell'impero d'Austria che, nel 1713, vendette per 2.400.000 fiorini il marchesato alla Repubblica di Genova 8. Essa vide così, finalmente realizzato, il secolare progetto di garantire la continuità territoriale del suo dominio di terraferma e il controllo del prezioso commercio del sale, che si svolgeva lungo le numerose vie della costa del finalese, che conducevano verso la Pianura Padana. Con il passaggio di Napoleone, durante la prima Campagna d'Italia, il crollo della repubblica di Genova e la nascita della Repubblica Ligure, nel 1797, il Borgo entrò a far parte del Dipartimento di Montenotte e, successivamente, fu annesso all'Impero Francese, che, nel 1805, riunificò i tre principali municipi finalesi del Borgo, della Marina e di Pia. Tra XVII e XIX , il ruolo sociale esercitato da una piccola aristocrazia, di non antica tradizione, segnò profondamente anche gli assetti urbanistici del Borgo, con la creazione di dimore privilegiate formate dall'accorpamento di più ristrette unità abitative medievali. 8

A questa èlite borghese, si deve la modernizzazione delle strutture pubbliche e soprattutto del sistema viario, alla quale contribuì direttamente con le proprie risorse finanziarie. Le lunghe vicende dell'autonomia politica e amministrativa del Borgo si conclusero definitivamente nel 1927, quando il governo fascista riunì gli antichi municipi del Finale, dando vita ad un unico comune incentrato su Finalmarina. Percorrendo le strade del borgo, traspaiono i diversi cambiamenti legati ad una intensa continuità insediativa. Molte case sono state restaurate in anni recenti e nuove attività commerciali si sono sostituite alle precedenti nelle antiche "botteghe" aperte sulle vie principali. Soprattutto il recupero del complesso di S. Caterina e la sua destinazione a grande contenitore culturale, hanno svolto un ruolo essenziale nella riqualificazione di questo nucleo storico, che ha meritato l'inserimento tra i "Borghi più belli d'Italia". 8

Fig. 3 Le fasi urbanistiche del Borgo con indicazione di alcune emergenze monumentali 8

8 Daniela Arobba, Andrea De Pascale, Roberto Grossi, Giovanni Murialdo, Paolo Palazzi, Loredana Parodi, Carlo Vinotti, Finalborgo Una “capitale” per il Finale, Finalborgo, Museo archeologico del Finale, 2007, pp. 3-17