Table des matières

Préface

Avant-propos

Première Partie :

Histoire abrégée du monument de Sébastien Castellion à Saint-Martin du Fresne

Deuxième partie :

Histoire du monument de Sébastien Castellion à Saint-Martin du Fresne

La première tentative en 1868

La seconde tentative en 1892

La troisième tentative en 1904

Ferdinand Buisson à Bellegarde en 1911

L’inauguration du monument en 1926

Les discours prononcés : Etienne Giran, Claude Gourmand, Ferdinand Buisson, Théodore Rosset, John Vienot, J. Gaillard, Carl-Albrecht Bernoulli, M. Bainton, M.

Oltramare, Paul Nicollet, Etienne Giran

Les réactions hostiles

1942 : les conséquences de la guerre

1953 : le monument retrouve sa plaque : la seconde inauguration

Troisième partie :

L’influence des Francs-Maçons, des radicaux-socialistes et des libres croyants.

Conclusion

Bibliographie

Sources.

Préface

Parmi les figures de la liberté de conscience, certaines restent méconnues qui ne sont pourtant pas les moins nobles ni celles auxquelles nous devons le moins.

Si Michelet notait bien qu’« un pauvre prote d’imprimerie, Châtillon, seul, défendit Servet, et posa pour tout l’avenir la grande loi de tolérance », il fallut attendre la fin du XIXe siècle et la publication de la thèse de Ferdinand Buisson, l’architecte de l’école laïque de la Troisième République, pour qu’on mesure l’importance de Sébastien Castellion, philosophe de la tolérance, de la liberté du sujet, pédagogue novateur, qui risqua sa vie à trop penser en dehors de l’orthodoxie calvinienne. La vision à Lyon des bûchers où l’on brûla, en janvier 1540, trois luthériens révolta le jeune humaniste âgé de vingt-cinq ans. Il rejoignit la Réforme et, devenu un proche de Calvin, le suivit à Strasbourg puis Genève où il publia les Dialogues sacrés, ouvrage qui fait de lui, selon Charles Nodier, « sous plus d’un rapport, le Fénelon des protestants ». Castellion entreprit une traduction du Nouveau Testament en français que Calvin vit d’un œil suspect. Il commençait de lui échapper. Puis les deux hommes se brouillèrent définitivement : le puîné refusait d’admettre la sainteté du Cantique des cantiques et doutait de l’article du Symbole des Apôtres relatif à la descente de Jésus Christ aux enfers. Castellion, conformément au principe protestant de libre examen, réclamait la liberté d’interprétation, le droit de divergence. Il quitta Genève pour Bâle en 1544 où, pour vivre, il devint le prote évoqué par Michelet.

En 1553, à l’instigation de Calvin, l’antitrinitaire Michel Servet fut brûlé vif à Genève en tant qu’hérétique. Castellion ne partageait pas les idées de l’Espagnol, pour lui aussi un hérétique. Seulement, il ne pouvait accepter qu’on ruine les idées d’un adversaire autrement que sur le terrain de l’argumentation. Dans un ouvrage collectif sur la tolérance des hérétiques, il signa un texte du nom de Martin Bellius – le bellianisme devenant dès lors la bête noire des calvinistes. C’est l’époque où Castellion écrivit son Contre le libelle de Calvin, resté manuscrit jusqu’en 1612 et traduit du latin en français seulement en 1998. Dans ce volume on peut lire ces mots devenus fameux : « Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme. Quand les Genevois tuèrent Servet, ils ne défendirent pas une doctrine, ils tuèrent un homme ». Plus tard, il démontait pièce à pièce la doctrine de la prédestination calvinienne qui suppose la Chute inhérente au plan divin : l’homme est voué au salut ou à la damnation éternelle dès sa naissance. Castellion pensait au contraire que Dieu avait laissé l’homme libre de pécher ou non. Aussi, selon lui, l’homme n’est-il naturellement ni bon ni mauvais mais capable de tout bien, pour peu qu’il le veuille. Bourreau de travail, il n’a cessé de traduire, d’écrire, entre autres De l’art de douter et de croire, d’ignorer et de savoir, livre dans lequel Buisson verrait une sorte de « préface d’un Discours de la méthode appliqué aux questions théologiques, la démonstration

de la légitimité du doute et de sa nécessité ». Ses adversaires, au premier rang desquels Théodore de Bèze, s’acharnèrent contre lui, l’accusant non seulement, à l’instar de Calvin, d’être « un instrument de Satan », mais aussi un libertin, un pélagien, un anabaptiste, un papiste et même un voleur. Il répondit en novembre 1563 que, ces termes s’excluant, il ne pourrait donc se voir reprocher des méfaits contradictoires… Épuisé par sa tâche, usé par les calomnies, il mourut à l’âge de quarante-huit ans le 29 décembre de la même année, pour la joie de ses contempteurs comme Bullinger : « Castellion est mort, tant mieux. » On ensevelit sa dépouille sous le cloître de la cathédrale de Bâle.

Pour Castellion, la religion se ramène à la foi et la foi à l’effort moral. Etienne Giran souligne bien que l’hérétique – littéralement, celui qui choisit – a mis en évidence la différence essentielle entre foi et croyance. Castellion privilégie en effet l’esprit sur la lettre, le libre examen sur l’obéissance au dogme. Tout est révisable et indéfiniment perfectible. Au centre de sa pensée se trouve la conscience (voix de Dieu en nous), ce « sens propre » qu’il place au-dessus des institutions, de la tradition. Libre, l’homme est placé en face du devoir que sa conscience le pousse à accomplir. Il nous donne cette conception de l’homme libre, donc responsable, donc solidaire, chère à Ferdinand Buisson.

Selon ce dernier : « Penseur solitaire, traité tour à tour de rêveur creux et de dangereux conspirateur, novateur plus redouté que connu, fuyant le bruit, ne parlant que sous l’aiguillon de la conscience qui le faisait polémiste malgré lui, il semble [que Castellion] meure tout entier avant d’avoir dit tout haut sa pensée, et l’on devait s’attendre à voir promptement s’effacer le sillon qu’il avait plutôt tracé que creusé. » Reste que, écrit le même Buisson dans une brochure éditée en 1926 à l’occasion de l’inauguration, à Saint-Martin-du-Fresne, de la plaque commémorative dont il va être question dans les pages suivantes, « l’homme qui a consacré sa vie entière à la liberté de conscience » a fait entendre « avec deux-cents ans d’avance la voix de la Révolution, qui est celle de la raison et des droits de la personne humaine ».

On ne peut donc que louer ceux qui, aujourd’hui, s’emploient à raviver sa mémoire et cultivent son exigence morale.

Samuël Tomei1 .

1 Auteur d’une thèse de doctorat d’histoire contemporaine sur Ferdinand Buisson (1841-1932) – Protestantisme libéral, foi laïque et radical-socialisme, Lille, ANRT, 2004, 888 p. (deux tomes).

André Gounelle2, dans un article consacré à Sébastien Castellion, conclut « qu’on s’est surtout intéressé à Castellion dans les moments critiques : les luttes pour la liberté religieuse en Hollande, l’affaire Dreyfus, la montée du nazisme, la guerre froide. Que des gens remarquables par leur ouverture d’esprit, leur largeur de vues, leur intelligence et leur sens de l’humain se réfèrent à lui en des circonstances critiques et dramatiques fait honneur à Castellion ».

Castellion a beaucoup écrit mais seuls quelques chercheurs se sont intéressés à lui et très peu d’écrivains ont publié études ou documents du XVI è au XIX è siècle.

C’est Ferdinand Buisson en 1892 qui tire Sébastien Castellion de l’oubli en publiant sa monumentale thèse de doctorat : « Sébastien Castellion, sa vie et son œuvre » ; ce travail d’érudition reste encore la référence pour qui s’intéresse à Castellion.

Puis en 1914, c’est Etienne Giran avec son « Sébastien Castellion et la réforme calviniste – les deux réformes » qui apporte un éclairage nouveau sur sa pensée religieuse et théologique.

Stéphan Zweig a écrit en 1935, Castellion gegen Calvin, qui sera traduit en français et publié en 1946 sous le titre Castellion contre Calvin3 . Ecrivain autrichien, Juif, humaniste et pacifiste4, c’est un homme fragile, sensible et modeste ; il aurait voulu être Sébastien Castellion, comme il l’indique dans une lettre à Joseph Roth en 1937. Dans ce livre5, il décrit Castellion comme l’« homme le plus savant de son époque », humaniste érudit, qui seul, se lèvera contre la violence de Calvin, au péril de sa vie. « Il y dépeint un Calvin terrible, un Calvin calculateur, avide de pouvoir, hypocrite, mesquin, superstitieux, sanguinaire, puritain jusqu’à l’obsession, procédurier, lâche, et malhonnête au point de ne pas reconnaître sa propre lâcheté. Un Calvin qui,

2 André Gounelle est né en 1933 dans une grande famille protestante qui compte plusieurs pasteurs. A l’issue d’une formation philosophique et théologique, il sera pasteur à Dijon puis à Nîmes et obtiendra la chaire de théologie systématique à l’Institut Protestant de Théologie – Faculté de Montpellier. Il restera à ce poste jusqu’à sa retraite en 1998, publiant de nombreux ouvrages et articles. L’Université de Lausanne lui attribuera un doctorat honoris causa pour son œuvre. Il fut également pendant douze ans membre du Conseil national de l’Église réformée de France.

3 Stéphan Zweig, Castellion contre Calvin, texte français de Alzir Hella, Grasset, 1946.

4 On lui prête cette définition de lui-même

5 Stéphan Zweig, Conscience contre violence ou Castellion contre Calvin, préface de Hervé Le Tellier, réédition Le Castor Astral, 1997.

durant les seules cinq premières années de son règne, pendra treize personnes, en décapitera dix, et en fera périr trente-cinq sur le bûcher ».

« Comment ne pas voir, en cette année 1935, le parallèle entre l’Allemagne nazie et la ville de Genève, entre Calvin et Hitler, les sbires de Farel et les hordes hitlériennes ? »

La lutte valeureuse de Castellion pour la liberté de conscience et la tolérance est restituée, dans ce troisième livre qui lui est consacré, de façon absolument magistrale et émouvante.

Plusieurs travaux seront publiés en 1953 à l’occasion de congrès et réunions internationales.

Enfin, Charles Delormeau sort en 1963 « Sébastien Castellion, apôtre de la tolérance et de la liberté de conscience ».

Quatre livres en langue française seulement mais fort heureusement aujourd’hui, des chercheurs et des écrivains s’intéressent encore à Castellion, comme Carine Skupien Dekens6 qui a étudié la syntaxe de la Bible de Castellion pour bien montrer comment notre traducteur a rendu accessible au plus grand nombre, sans intermédiaire, les textes sacrés.

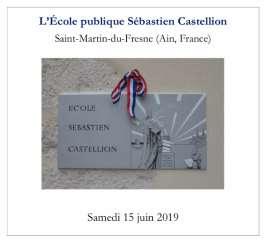

Le présent ouvrage n’est pas consacré à la vie, à l’œuvre et à la pensée de Sébastien Castellion ; il traite de l’histoire du monument érigé à Saint-Martin-du-Fresne, de 1868 à nos jours.

La rudesse du combat mené par les partisans de ce monument nous a incité à publier intégralement les articles de Auguste Arène parus dans son journal l’Abeille du Bugey et du Pays de Gex.

Ces textes, qui reprennent de larges passages de l’ouvrage de Ferdinand Buisson ainsi que les discours prononcés en 1926 et 1953, permettront au lecteur d’avoir une vision d’ensemble de la pensée de Castellion.

La première partie résume cette histoire, en réalité un combat des forces progressistes pour la tolérance et la liberté de conscience.

La seconde partie par la richesse des textes, accompagnés de commentaires, laisse l’esprit de Sébastien Castellion, éclairer de toute sa puissance le lecteur, au fur et à mesure de sa progression dans l’histoire.

6 Traduire pour le peuple de Dieu. La syntaxe française dans la traduction de la Bible par Sébastien Castellion, Bâle, 1555. Droz, 2009.

La troisième partie analyse les différentes influences qui se sont combinées pour parvenir à l’érection du monument.

Tout d’abord, c’est à l’initiative d’un Franc-Maçon, Claudius Sengissen, vite aidé par ses Frères parlementaires radicaux socialistes : Bérard, Baudin, Nicollet, qu’un comité s’est formé. En 1911, Ferdinand Buisson s’implique personnellement, puis Etienne Giran à son tour en 1926 : c’est l’influence de la Ligue des Droits de l’Homme et du protestantisme libéral.

Sébastien Castellion7 dont nous allons célébrer le cinq centième anniversaire de la naissance en 2015, reste un phare de lumière dans un monde encore soumis à la violence, à l’intolérance et à l’injustice.

7 Son nom a connu au XVI è siècle des variantes orthographiques : Châtillon, Castillon, Casteillon, Châteillon, Castalion, Castellio, Castelio, Chastillon).

Christian Buiron

Christian Buiron

Dresser la liste de ceux qui se sont intéressés à Sébastien Castellion depuis sa disparition en 1563 ne constituerait pas une tâche insurmontable ; le personnage est oublié, inconnu, sauf de quelques intellectuels qui se sont penchés sur son œuvre et sur sa pensée, et qui n’ont, malheureusement, touché qu’un petit cénacle d’érudits.

Et pourtant, c’est une des plus belles figures du XVIe siècle, reléguée dans les marges de la Réforme. Humaniste, poète, helléniste, pédagogue hors pair, théologien, traducteur de la Bible, polémiste, pamphlétaire, Sébastien Castellion s’inscrit dans l’histoire de la pensée européenne comme un étonnant précurseur. Montaigne, dans Les Essais, s’offusqua que Gyraldus et Castellion étaient morts “en état de n’avoir pas à leur saoul à manger”. Pour Michelet, il “posa pour tout l’avenir la grande loi de la tolérance1”. Plusieurs auteurs s’engagèrent à la suite de Castellion et, bien que le connaissant, ne le citèrent qu’accidentellement. Ainsi Voltaire, que ce soit dans le Traité sur la tolérance ou dans le Dictionnaire philosophique, ne mentionne pas son nom ; seule une rare allusion a été relevée par Guggisberg dans l’Essai sur les mœurs. Voltaire, qui ignore (volontairement ?) la pensée de Castellion sur la tolérance et son œuvre de traducteur, ne semble retenir que l’érudition de l’humaniste. Locke, qui avait connaissance des écrits de Castellion ne le cite pas plus, alors que Pierre Bayle lui a consacré un article dans son Dictionnaire historique et critique.

“L’oubli ne fait que s’accentuer en avançant dans le siècle. Il faut même aller plus loin et noter l’impasse systématique sur Castellion dans les franges les plus radicales et les plus tardives des Lumières où l’on semble tout faire pour l’éluder, le dépasser ou le contourner.” Les Lumières n’ont pas accordé beaucoup d’importance à Castellion dont la pensée a été “noyée dans une vague idéologique plus offensive, où sa singularité se fait inaudible.2“

Il inspira d’autres penseurs comme Spinoza, Milton, Kant, et d’autres encore. Mais force est de constater que si de nombreux philosophes se sont nourris de ses œuvres, bien peu ont mentionné son nom.

Alors pourquoi, aujourd’hui, en 2015, nous intéressons-nous à Castellion ?

La première raison, c’est vouloir faire partager notre admiration pour “[…] cet homme d’autrefois qui parlait exactement comme un homme d’aujourd’hui, avec cette seule différence qu’à tenir ce langage il risquait sa vie3” ; c’est le désir de faire connaître au plus grand nombre cet homme aux multiples facettes, plus lumineuses les unes que les autres : l’humaniste, le traducteur, l’écrivain, le pédagogue, le défenseur de la tolérance, le penseur de la liberté de conscience, le partisan de la séparation des pouvoirs temporel et spirituel.

1 “Un pauvre prote d’imprimerie, Châtillon, seul, défendit Servet, et posa pour tout l’avenir la grande loi de tolérance.”

2 Alain Sandrier, Castellion et les Lumières, in Sébastien Castellion : des Écritures à l’écriture, Études réunies par Marie-Christine Gomez-Géraud, Classiques Garnier, Bibliothèque de la Renaissance, 9, 2013, p. 75.

3 Étienne Giran, Sébastien Castellion et la réforme calviniste : les deux réformes, 1914, préface de Ferdinand Buisson, rééd. Théolib, 2015.

La seconde raison, teintée d’humilité, fait écho à sa parole : “Mais il faut oser quelque chose, ce quelque chose de nouveau, si nous voulons aider les hommes.1” Si nous nous inscrivons à la suite de brillants biographes qui nous ont précédés, Ferdinand Buisson, Étienne Giran, Stephan Zweig, Hans Rudolf Guggisberg, il faut bien avouer que notre héros reste un illustre inconnu, et peut-être, qu’un ouvrage sérieux mais accessible à un public plus large manque à sa bibliographie.

La troisième raison, alors que nous nous apprêtions à fêter dans la joie le 500e anniversaire de sa naissance, ce sont les événements qui ont marqué le début de l’année 2015 en France, avec le retour de l’obscurantisme barbare. Cela nous rappelle qu’“[…] on s’est surtout intéressé à Castellion dans des moments critiques : les luttes pour la liberté religieuse en Hollande, l’affaire Dreyfus, la montée du nazisme, la guerre froide. Que des gens remarquables par leur ouverture d’esprit, leur largeur de vues, leur intelligence et leur sens de l’humain se réfèrent à lui en des circonstances critiques et dramatiques fait honneur à Castellion.2”

Les tragiques évènements de janvier 2015 à Paris, pour ne citer qu’eux, nous font redouter que les riches heures du siècle des Lumières ne soient anéanties avec ce qui pourrait bien amener unsiècledeténèbres.Nevoit-onpasresurgirlesmêmespratiques barbaresqu’auXVIe siècle ? Le retour de la violence religieuse, la négation du principe d’humanité, l’absence de justice proportionnée, les châtiments infligés et la destruction des autres cultures. Cette civilisation des Lumières, – dont on peut avancer que la pensée de Castellion la précède pour ce qui relève de la tolérance, de la liberté de conscience et de la séparation du religieux et du politique, –rested’unegrandefragilité.Castellion,avecson passagedel’état delettréàcelui de Réformé, nous invite à ne pas renoncer et à combattre pour notre modèle de civilisation.

Avec Ferdinand Buisson3, Castellion a été présenté comme “l’apôtre de la tolérance et de la liberté de conscience”, ou comme “l’ancêtre du protestantisme libéral” ; et depuis quelques dizaines d’années, quelques universitaires, quelques pasteurs ont commis des études ciblées, qui révèlent, ce que son éminent biographe avait entrevu, d’autres facettes de l’humaniste : traducteur et écrivain talentueux, théoricien de la pédagogie et de la polémique religieuse.

Nous avons voulu produire une biographie historique, en tentant de présenter “notre Sébastien4”, comme lui-même l’aurait sans doute voulu, simplement, honnêtement ; les travaux les plus récents ont été pris en compte pour livrer son itinéraire et dévoiler la pertinence d’une pensée qui aujourd’hui encore, quatre siècles et demi après sa mort, reste étonnement actuelle, et surtout indique toujours la voie pour vivre ensemble.

Il eut une vie courte et parfois misérable, il est resté dans l’obscurité, censuré, peu publié ; son audience est restée confidentielle de son vivant, mais son influence est beaucoup plus grande qu’on le soupçonne ; sa pensée sur la tolérance, ses conceptions annonçant la liberté de conscience, sa vision des rapports entre le magistrat et le pasteur, préfigurant la séparation

1 Sébastien Castellion, De Arte dubitandi, “Sed audendum aliquid est, modo verum, si juvare homines volumus.”, (De l’art de douter et de croire, d’ignorer et de savoir, Genève, Jeheber, 1953, p. 73).

2 André Gounelle, Colloque “Tolérance et intolérance religieuses entre hier et aujourd’hui”, Chambéry, 29 janvier 2005.

3 Ferdinand Buisson, Sébastien Castellion sa vie et son œuvre, Hachette 1892 et Droz 2010.

4 L’expression est de Jean Calvin, Lettre à Viret, Opp. Calv., XI, 439 ; reproduit dans Vie de Calvin, par Bèze et Colladon (1565).

desÉglisesetdel’État, fontquecethommeestimmenseetsapenséed’uneimportancecapitale.

L’actualité nous conduit à redire que la laïcité incarnée par la loi de 1905 est le principe politique et juridique qui est à même d’assurer la neutralité confessionnelle de la sphère publique ainsi que l’égalité et la liberté de conscience des croyants et des non croyants. Nous prenons conscience de la valeur inestimable de ce principe de laïcité qui doit conduire à établir une communauté de citoyens, qui ne se définissent pas en fonction de leurs appartenances ethniques, religieuses ou autres, mais comme membres d’une communauté de citoyens qui ont fait le choix de vivre ensemble. C’est cette “pensée toujours sœur de la douceur” que Castellion a développée ; et c’est bien dommage que sa vie ait été aussi brève. Si tout a été fait pour étouffer sa voix, sans doute trop novatrice pour son époque, son héritage est resté vivant : “On ne tue pas les idées.”

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 7

L’ITINÉRAIRE D’UN HOMME LIBRE

Castellion, l’humaniste, le pédagogue 13

Castellion et Calvin 33

Castellion à Bâle 41

Castellion et le combat pour la tolérance 53

L’HÉRITAGE

Castellion, traducteur et écrivain reconnu 109

De Castellion à nos jours, par Samuël Tomei 115

Castellion, penseur pour l’avenir, par Samuël Tomei 125

ANNEXES

Repères chronologiques 131

Chronologie de la vie de Sébastien Castellion 135

Sources 139

Index nominum 147