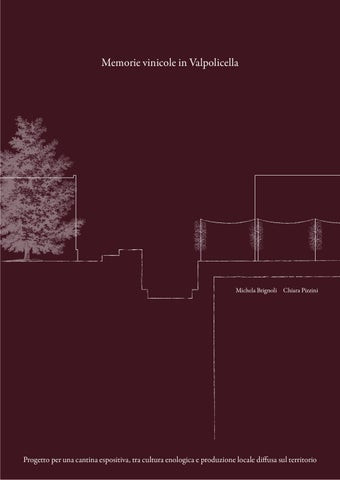

Politecnico di Milano Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle CorsoCostruzionidiLaurea Magistrale in Architettura e Disegno Urbano A.a. 2021-2022 MEMORIE VINICOLE IN VALPOLICELLA Progetto per una cantina espositiva, tra cultura enologica e produzione locale diffusa sul territorio RELATORI Prof. Massimo Ferrari Prof.ssa Claudia Tinazzi CANDIDATE Michela Brignoli 951696 Chiara Pizzini 951691

Valpolicella and its wine tradition certainly embody a timeless and extremely well known union; the desire not to trivialize this bond that can sometimes be interpreted as taken for granted, but to be able to convey the true essence of this relationship was what mainly moved the desire to discover its origins, reasons and tell them within the project.

The dualism of this territory of great and modern traditionality to which we belong is what prompted us to want to design the portrait that still characterizes and represents it.

A chameleon territory, a currently strong and historically rooted soul, inhabited by traditions anchored in its valleys and roads, steeped in its architecture and imprinted in its people.

It is not a matter of listing the transformations that the Valpolicella territory has undergone over the centuries, of how wine production processes have changed and how old they are, but it is a matter of investigating and understanding the system of a territory and a culture that was born and has developed with it, of making the soul and meaning of Valpolicella and its tradition breathe through the architectures and scenarios that most belong to it.

Un territorio camaleontico, un’anima attualmente forte e storicamente radicata, abitato da tradizioni ancorate nelle proprie valli e strade, intrise nelle proprie architetture ed impresse nelle proprie genti.

ABSTRACT

Il dualismo di questo territorio dalla grande e moderna tradizionalità a cui apparteniamo è ciò che ci ha spinto a volerne progettare il ritratto che tutt’ora lo caratterizza e lo rap Lapresenta.Valpolicella e la propria tradizione vinicola incarnano di certo un connubio senza tempo ed estremamente conosciuto; la vo lontà di non banalizzare questo legame che può talvolta essere interpretato come scontato, ma di poter trasmettere la vera essenza di questa relazione è stato ciò che ha smosso principalmente il desiderio di scoprirne le origini, le ragioni e raccontarle all’interno del Nonprogetto.sitratta di elencare le trasformazioni che il territorio della Valpolicella ha subito nei secoli, di come siano cambiati i processi produttivi vinicoli e di quanto essi siano an tichi, ma si tratta di indagare e comprendere il sistema di un territorio e di una cultura che è nata e che si è sviluppata con esso, di far

respirare l’anima ed il significato della Val policella e della propria tradizione attraverso le architetture e gli scenari che più le appartengono.

0INDICE|Introduzione 1 1 | La Valpolicella 7 2 | La Valpolicella Classica 13 I tre volti del territorio: morfologia, geologia e idrologia 13 I tre principali prodotti del territorio 27 I primi insediamenti dell’uomo 33 Le caratteristiche dell’edilizia rurale 37 3 | L’evoluzione nella storia 45 La Valpolicella Classica preistorica 45 La Valpolicella Classica romana 51 La Valpolicella Classica medievale 65 La Valpolicella Classica rinascimentale 69 La Valpolicella Classica nel XIX secolo 77 La Valpolicella Classica dal XX secolo ad oggi 85 4 | L’identità della Valpolicella Classica 91 La morfologia della Valpolicella: un territorio ed i suoi volti 93 L’idrografia del territorio: il fiume Adige, i tre progni ed il sistema dei mulini 97 I nuclei consolidati delle antiche Pievi ed i principali paesi 105 La tipologia della Villa Veneta 111

La terra del vino 119 5 | La tradizione vinicola 127 Lo storico ruolo sociale del vino 129 Le differenti tipologie d’uva e allevamento 133 La Cantina ed il processo produttivo 139 Il Recioto e l’Amarone 145 6 | Villa Albertini 149 La frazione di Arbizzno 151 Il sistema dei tre mulini nella valle di Novare 155 Villa Albertini nei secoli 161 7 | Il progetto 171 Percorrere e stare nel territorio 172 La gerarchia dell’itinerario 175 I cinque volti del vino 181 Il nuovo Campo Molino 187 Il progno di Novare: ordinatore di un ossimoro 191 La cantina di Villa Albertini 195 La cedraia tra le ricchezze botaniche 199 8 | Bibliografia e Sitografia 203

1 0 | INTRODUZIONE

“… riuscita alchimia di tradizione e moderni tà” 1

Alla luce di questa volontà è risultata fin da subito evidente la chiave in grado di trasmettere l’identità di questo luogo: quale culto se non quello della tradizione vinicola sarebbe mai in grado di portare con sé le radici di un’origine immemore ed allo stesso tempo di essere la rappresentazione delle massime tecnologie applicate al giorno d’oggi per la propria produzione. Per riuscire a sviluppare questa nostra idea di progetto con cognizio1 Chierighini O., Valpolicella. Recioto e Amarone, 2002, p. 11;

Olivia Chierighini La Valpolicella, territorio a cui appartenia mo, che grazie alle peculiarità che gli sono intrinseche ha suscitato in noi l’interesse e le ragioni per approfondirne la conoscenza, dalla stratificazione morfologica alla stratifi cazione delle tradizioni sociali. La volontà di questa tesi è quella di far tra sparire e riuscire a trasmettere l’anima di un territorio, ciò che dal passato ha fatto sì che ad oggi sia ciò che è: un’intramontata tradizionalità che ancora si respira nelle moderne vie dei paesi che sono fioriti nell’antica Valle.

2 ne di causa ed una conoscenza che potesse renderci critiche nei confronti delle nostre scelte compositivo architettoniche durante il percorso, è stato fondamentale studiare sotto molteplici punti di vista questo ricco territorio, fornendoci quindi le ragioni su cui basare le nostre scelte durante l’iter pro gettuale. Il primo grande mondo preso in esame riguarda gli aspetti in un certo senso prevalenti di questo territorio: la morfologia, la geologia e l’idrografia della Valpolicel la, fondamentali per poterne comprendere la nascita e l’evoluzione degli stabilimenti dell’uomo nei secoli. Si possono infatti interpretare come causa ed effetto dei primi insediamenti antropologici di cui si ha notizia nelle più lontane cave di pietre e marmi pre senti sul territorio. Durante questo percorso di studio propedeutico alla progettazione della nostra idea di Valpolicella, uno degli aspetti che sicuramente ha catturato il nostro interesse è stato il fondamento sulla base del quale inconsapevolmente ed in maniera del tutto spontanea questo luogo si è sempre autoequilibrato: il mondo della natura offre all’uomo un rapporto di reciprocità, grazie al quale l’uomo stesso è stato quindi in grado sin dall’epoca dei romani di fondarvi inizial mente la propria sussistenza e successivamente il proprio sistema economico. Con nuove consapevolezze quindi in maniera concorde

Risiedono dunque in queste ragioni le radici delle motivazioni che hanno spinto all’idea zione di un itinerario espositivo, composto da un sistema di cinque stazioni che si di stribuiscono sul territorio della Valpolicella, regolati da una studiata gerarchia, ognuno dei quali si propone di approfondire una caratteristica del mondo vinicolo veronese. Quest’idea espositiva è stata fondamentale per poter progettare in maniera puntuale il ritratto dell’Antica Valle su cui era nostra volontà lavorare ed allo stesso tempo poter offrire un’entrata in contatto diretta con il luogo che da questo progetto viene raccon tato per poterlo respirare nell’armonia del proprio equilibrio.

abbiamo considerato il culto del vino come ciò che in maniera più calzante potesse esse re emblema di questo racconto, simbolo di tradizione e modernità, macchina motrice della Valpolicella. Allo stesso tempo sarebbe risultato a nostro avviso riduttivo circoscri vere queste nostre volontà nel progetto di una cantina vinicola, perdendo così una percezione fondamentale: quella del territorio.

3

4 “ … come elogiare le virtù di questo vino che ha il colore delle albe e dei tramonti, che è saggio ed eloquente come Nestore, lirico come Orazio e Catullo, malinconico come l’Aleardi, arguto come le poesie di Cesare e Vittorio Betteloni?” 2 Berto Barbarani 2 Barbarani B., Silvestri G. (a cura di), Tutte le poesie, 1968, p. 55.

5

6

“... non c’è collina che appaia illuminata nello stesso modo dal sole e dove la natura pare aver voluto esagerare, sciorinando tutto il suo repertorio di fantasia ed esibendosi come un pittore alla sua esposizione d’arte più impor tante.”

7 1 | LA VALPOLICELLA

3 Paolo Morganti, Sandro Sangiorgi Territorio caratterizzato dalla moltitudine di differenti volti morfologici, questa ricchezza fisica si può certamente far corrispondere anche alla tanto dibattuta e sfaccettata storia riguardante le origini del toponimo Valpolicella. Nel corso del tempo infatti, sono state avanzate numerose ipotesi sull’etimologia ed il significato intrinseco di questo toponimo, portando dunque avanti numerosi e secolari dibattiti che hanno accompagnato l’antica Valle. Dapprima è stato dato molto adito all’ipotesi che riconduceva a delle origini latine il nome Valpolicella, considerandolo quindi derivante dalla locuzione Vallis Polis Cellae, che letteralmente significherebbe valli dalle molte cantine 4. Risulta però alquanto infondato poter ricondurre le origini del nome a quest’etimologia, in quanto in real tà i primi documenti che storicamente sono stati reperiti in merito alla storia di questo A sinistra: foto dei vigneti di Negrar di Valpolicella; 3 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 10; 4 Guy P., Morganti P. (traduzio ne) L’Amarone, 2000, p. 22;

8

9 discusso toponimo risalirebbero al XII seco lo, più precisamente ad un decreto ufficiale dell’Imperatore Federico Barbarossa scritto in lingua volgare risalente al 1177. In questo documento vi si riferisce al territorio in questione definendolo Polesèla 5, privo quin di della dicitura della lettera “c” come invece fu accreditato precedentemente nella prima ipotesi dall’etimologia latina avanzata, rendendola di conseguenza di scarsa credibilità. Verosimilmente a causa di alcuni funzionari del Comune di Verona che avrebbero dovu to compiere delle opere pubbliche e doveva no riferirsi a questo territorio di loro competenza fino al paese di Pol, la più probabile delle ipotesi ricondurrebbe quindi il toponimo Valpolicella all’etimologia volgare Val Polesèla, indicandola letteralmente quindi come la valle del Pol. Una credenza più aulica e poetica invece avanzata da alcuni umanisti della storia avrebbe invece accreditato le origini del toponimo al greco antico Polù Zèlos, letteralmente terra dai molti frutti 6. A pre scindere dalle numerose ipotesi che circondano le origini del nome di questo territorio, quando si utilizza il termine Valpolicella è necessario precisare che non esiste un’unica Valpolicella, ma è ormai consolidata e rico nosciuta un’ulteriore suddivisione di questo territorio, a causa di differenti singolarità che lo caratterizzano.

A sinistra: carta geologica della provincia di Verona, Enrico Ni colis, 1882; 5 Ivi, p. 22; 6 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 40-41;

10

L’intera ed antica Valle infatti, viene notoria mente identificata come la composizione di tre distinte zone, ognuna delle quali è caratterizzata da specifiche caratteristiche morfologiche, geologiche, orografiche e produttive che la distingue dalle altre, pur mantenendo il medesimo scenario naturalistico che ospita queste peculiarità e ricchezze. Prendendo in considerazione il territorio da ovest, ovvero dalla linea naturale dell’Adige che ne delimita il confine occidentale, la prima delle zone che si incontra è la più antica delle tre, ovve ro la Valpolicella Classica, zona caratterizzata dalla presenza di numerose cantine, le più storiche e radicate nel territorio da decenni, come confermano le testimonianze dei ritrovamenti di un’attività produttiva vitivinicola in loco risalente al V secolo. Continuando a percorrere il territorio da ovest ad est, la prima valle che si incontra ad est della città di Verona è quella della Valpolicella Valpantena, conosciuta sin dall’antichità per la sua fertilità e la grande abbondanza di frutti e coltivazioni. Infine spostandosi nell’ultima zona all’estremo orientale della complessiva Valpolicella si trova la terza ed ultima componente del luogo, ovvero la Valpolicella Estesa/Orientale riconosciuta anch’essa per la notevole produzione vitivinicola, anche se di differenti tipologie rispetto alla Valpolicella Classica. A destra: divisione della Val policella nelle tre diverse valli riconosciute.

Il progetto sviluppato all’interno di questa tesi di Laurea Magistrale trova luogo all’in terno dello scenario della Valpolicella Classica, motivo per cui essa è stata la principale e più approfondita zona della Valle presa in considerazione come oggetto di studio all’interno di questa prima fase di analisi propedeutica all’ideazione progettuale.

11

1

12

“L’Adige è più bello dell’Arno, e io ripenso a quelle belle piante sotto le quali l’armonioso fiume scorre verde e profondo, maestoso e pure snello, quelle belle e dolci piante, fra le quali a quest’ora tremola il sole, e fra le quali ricerca il fiume ed il sole uno sguardo soave ed un bel candido viso.” Giosuè Carducci

I tre volti del territorio: morfologia, geologia e idrologia Valpolicella Classica, luogo storicamente identificato e delimitato dalle tre vallate che formano il territorio, esse sono il frutto dell’incisione del suolo da parte dei tre cor si d’acqua, i cosidetti progni, da cui esse nel corso dei secoli hanno letteralmente preso forma, e si tratta del progno di Fumane, quello di Marano ed infine quello di Negrar, che scendono dai Monti Lessini ed arrivano a confluire nel corso del fiume Adige all’altezza della città di Parona2, ovvero il paese che si trova immediatamente ad ovest rispetto alla città di Verona. Con il termine dialet tale progno si indica tipicamente un torrente che scorre sul fondo di una valle solitamente stretta e dai dirupi molto scoscesi e ripidi. Quest’ultima, scalfita dalle acque dei torrenti per secoli e assumendo quindi aguzze morfologie, tende a ricordare la forma della lettera V, per questo motivo a sua volta si è soliti identificarla con il dialettale termine vajo. In linea generale è possibile individuare in questo modo dei primi confini di questo territorio, anche se nel corso dei secoli vi sono state svariate ragioni per lo più storiche, 1 Carducci G., Vita Veronese, 21957;Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 2-3;

13 2 | LA CLASSICAVALPOLICELLA

14

15 culturali e fisiche che hanno mutato il volto del paesaggio e dei propri limiti geografici, per questo motivo non è mai stato semplice riuscire ad identificare dei precisi confini. La prima necessità di censire dei veri e propri limiti di questo territorio risale al periodo del Medioevo, quando Federico della Scala ricopriva il ruolo di Conte della Valpolicella e nell’anno 1313 decise di costituire un’identità della Valpolicella che potesse essere a favore del proprio feudo, ingaggiando un consiglio che potesse identificarne i confini amministrativi. Nonostante ciò, a prescin dere dalla natura burocratica che smosse la volontà di ordinare con dei limiti il luogo, la natura dei limiti che vennero effettivamente individuati fu ragionevolmente quella detta ta dalla morfologia del territorio, che come già anticipato mutarono svariate volte nel corso dei secoli, ma non si allargarono mai oltre all’area che si trova a far corrispondere alla Valle rispetto a questo periodo storico.

Attualmente il limite geografico a nord del la Valle è segnato dal bacino del progno di Fumane fino ad arrivare al monte San Giovanni, includendo così all’interno del confine il territorio di Breonio e di Cona, ma allo stesso tempo escludendo quello di Sant’An na d’Alfaedo, anche se questo è riconosciuto come il confine più incerto da poter individuare in maniera consolidata.A sinistra: carta dell’Almagià, la più antica mappa dei territori limitrofi di Verona, 1440;

16

Per quanto riguarda l’area orientale, il con fine invece è più evidente: corre sullo spar tiacque dei monti di San Giovanni, Loffa, Tesoro, Comune e Tondo, i quali separano la Valpolicella Classica dalla Valpolicella Valpantena e successivamente valica per il mon te Sarte e Le Sassine raggiungendo così l’A dige a Parona, completandosi come percorso circolare fino ad arrivare al Monte Pastello e Pastelletto e oltrepassando poi Breonio3. Tornando a prendere in considerazione la questione dal punto di vista amministrati vo invece, attualmente le due tipologie dif ferenti di confini non combaciano tra loro, come riportato all’interno delle pagine del libro del Silvestri, infatti se da una parte dal punto di vista dei limiti geografici ci si trova ad aver incluso anche parte della zona montuosa della Valle e parte del territorio che amministrativamente rientra all’interno del comune di Verona, dal punto di vista organizzativo e comunale vengono conside rati come territori che compongono ufficial mente alla Valpolicella Classica solamente cinque comuni, ovvero: Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano e Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ognuno di questi cinque comuni possiede una singolare identità e caratteristiche ben precise sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista costruttivo e produttivo. Sicuramente 3 Ivi, pp. 3-4-5;

è rilevante sottolineare le diverse identità di questi cinque comuni, che nonostante siano adiacenti l’uno all’altro, sono stati in grado di sviluppare un ventaglio di peculiarità disparate, a causa delle differenti altitudini a cui essi si trovano e di conseguenza dei diffe renti scenari e delle diverse composizioni del suolo su cui si sono trovati a sorgere, aspetto degno di nota che sicuramente avvalora le puntuali particolarità intrinseche alla natura della Valpolicella Classica.

17

L’antica Valle dagli incerti confini si esten de per circa 240 kmq ed è composta dalla complessa varietà di tre diversi mondi che si distinguono tra loro per natura morfologica, geologica e produtti del territorio, che si possono ricondurre ai tre differenti mon di: una zona montuosa, una zona collinare e una d’alta pianura, che complessivamente si estendono dagli 80 m s.l.m. fino a circa 1200 m s.l.m. Il territorio che si estende da 600 m s.l.m. fino a circa 1100 m s.l.m. viene convenzio nalmente identificato come zona montuosa. Il suolo di questa zona è costituito da calcari cretacei, che nella loro sommità emergono dai sottosuoli dando origine agli strati che compongono i terreni ed in superficie ai pro fili dei rilievi più modesti, dando forma ai primi e più bassi monti che compongono il pianoro dei Lessini.

18

19 Diverse composizioni geologi che della Valpolicella Classica divisa nelle tre zone studiate;

20

Il territorio che si estende dai 200 m s.l.m. fino a circa 600/700 m s.l.m. viene colletti vamente riconosciuto come zona collinare.

Sicuramente si tratta di uno scenario molto differente dalla zona montuosa preceden-A destra: cave di Prun, cave da cui si estrae la pietra della Les sinia;

Qui inoltre ci si trova nello scenario culla delle principali cavità di natura carsica: in fatti le rinomate cave della Valpolicella sono tipicamente appartenenti a quest’altitudine ed alla zona montuosa, notoriamente identificata come la più ricca di cave da cui è pos sibile estrarre i conosciuti e pregiati marmi della Lessinia o la pietra di Prun. D’altro canto anche se la zona montuosa non è particolarmente ricca d’acqua, è molto popolata a fini di allevamenti e pascoli, essendo in fatti caratterizzata da grandi distese di prati molto pregiati dove numerosi pastori con il loro bestiami della zona prediligono salire rispetto ad altri pascoli di modo da mantenere l’alta qualità dei loro animali, in quanto nelle zone a quote inferiore i pascoli non vantano di altrettanta ricchezza del suolo, essendo vi maggior presenza di zone cespugliose o d’interruzione dovuta alla sporgenza della roccia. Le principali vegetazioni che completano la zona montuosa sono per lo più macchie boschive, principalmente di faggi ed abeti, talvolta anche di castagneti, anche se non mancano zone in cui si trovano estesi seminativi di frumento, segala e trifoglio.

21

22 temente descritta, ma che prevalentemente compone e caratterizza quella che è la natura maggiormente appartenente all’immaginario collettivo e tradizionale della Valpolicella Classica. Questa è la zona in cui maggiormente risultano evidenti le tre differenti vallate che compongono l’antica Valle di cui si accennava in precedenza, insieme allo scorrere dei tre rispettivi progni che solcano il territorio confluendo infine unicamente nel corso del fiume Adige. Rispetto alle al tre due zone qui la composizione geologica del suolo è differente: si tratta infatti di una composizione definita prevalentemente da calcari cretacei ed eoceni, intervallata da strati di basalto, in grado di rendere il terreno luogo fertile per lo sviluppo di abbon danti coltivazioni di viti ed olivi. Questo co nosciuto e assai diffuso tipo di coltivazione è ciò che principalmente caratterizza la zona collinare, che ne è popolata in due differenti modalità: talvolta si trovano allevamenti di vite disposti su campi di vigneti in piano, mentre altre volte a causa dei seppur modesti rilievi presenti sul territorio è necessario realizzare dei terrazzamenti, dialettalmente marogne, su cui disporre i medesimi alleva menti per svalicare il problema di eventuali pendenze all’interno di spazi adibiti ad essere coltivati. Il fatto che la zona collinare sia una delle parti di territorio in cui si possono

maggiormente trovare coltivazioni in grandi quantità è grazie anche alla presenza di nu merosi progni in loco, tramite i quali è stato sicuramente più semplice implementare un sistema d’irrigazione nella zona collinare così come si vedrà nella zona d’alta pianura, facendo di conseguenza in modo che queste due zone risultassero essere come i luoghi in cui si concentrassero principalmente le coltivazioni. Infatti, oltre ad abbondanti terreni dedicati a vigneti e oliveti, tra di essi nella zona collinare troviamo in grande quantità anche grandi distese di frumento, granotur co e molte coltivazioni di orti di verdure e Infine,fragole.il territorio che si estende dagli 80 m s.l.m. fino a circa 200 m s.l.m. viene ricono sciuto come zona d’alta pianura, corrispon dente al limite infimo della Valle veronese. La composizione del suolo della zona pianeggiante è sicuramente quella che presenta una più spiccata differenza delle tre citate a causa delle diverse modalità di formazione di questa porzione di territorio rispetto alle due precedentemente descritte. Molti terreni infatti si formarono durante l’era glaciale grazie allo scioglimento di numerosi ghiac ciai, che arrivando fino a valle e portando con sé numerosi detriti, riuscirono a costituire dei veri e propri terrazzamenti sul territorio. Anche le piene del fiume Adige por-

23

4 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 11;

tando con sé molti detriti fu l’altro fattore caratterizzante per le composizioni dei suoli della pianura, in questo caso si tratta però di una composizione differente, in quanto si tratta principalmente di suoli siliceo-argillosi. Negli ultimi decenni svariate opere di bonifica sono state portate a termine ed han no reso molto fertile questa zona, anche per questo motivo essa si presenta ricca di terreni dedicati alle coltivazioni principalmente di ortaggi o alberi da frutto, si considerino i noti ciliegi della Valpolicella, ma anche le numerose e caratteristiche coltivazioni di pesche. Il fondamentale sostentamento che sta alla base di questa grande natura agricola della Valpolicella è sicuramente individuabile nella propria idrografia: dal fiume Adige al sistema dei progni che solcano la morfo logia del territorio, non è sicuramente da considerare secondario il grande ruolo che l’idrografia ha da sempre svolto per questa zona veronese mantenendola viva. Infatti, il sistema di mulini sull’acqua e lungo le rive del fiume ne sono testimoni, avendo trovato luogo sulle arterie blu che scorrono lungo tutto il territorio, a riprova dell’importanza che l’elemento dell’ acqua ricoprì da sempre come una delle prinicipali fonti di energia utilizzate da molti secoli in aiuto alla produzione agricola dell’uomo.

24

4 Paolo Morganti e Sandro Sangiorgi

“Il susseguirsi dei giochi cromatici vede il verde dei vigneti alternarsi al bianco dei fiori di ciliegio in primavera, al verde argenteo degli antichi olivi e a quello più scuro di cipressi e querce.”

25

26

A questo punto, avendo preso coscienza di quanto sia ricco sotto innumerevoli punti di vista il territorio veronese della Valpoli cella e da quanti scenari differenti esso sia composto, nonostante la sua non esagerata estensione, non risulta difficile pensare al fatto che i prodotti che esso è in grado di far fiorire sul proprio suolo ed offrire all’uomo che vi abita e vi lavora siano di differente genere e natura. Sempre Giuseppe Silvestri 5 ne fa un elenco dettagliato ed esplicitato in tutta la complessità, all’interno del proprio libro, dei processi lavorativi che stanno alla base di ogni prodotto del luogo, una descri zione del loro impiego ed un excursus sulla storia di ciascuno di essi. Si tratta principalmente di tre prodotti: vino, da intendersi come prodotto finito ma anche in qualità di materia prima, quindi ad esempio si pen si all’impiego di differenti uve che vengono utilizzate grazie alla loro alta qualità anche in ambito gastronomico o per la produzione di differenti prodotti tipici, quali distillati o gelatine. Come secondo prodotto offerto dal A sinistra: vigneti della Valpoli cella nella zona di Fumane; 5 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, pp. 249-250;

27

I tre principali prodotti del territorio

28 territorio troviamo la coltivazione di alberi da frutto, principalmente si tratta di ciliegi e peschi, di cui la Valpolicella è ricca e per cui è nota a grande scala, tanto da essere motivo di una delle ipotesi etimologiche del proprio toponimo PolùZèlos ossia valle dai monti frutti. In ultimo il terzo prodotto, anche se non per importanza né quantità presente sul territorio riguarda il mondo dei marmi e delle pietre, che come precedentemente descritto, sono stati in grado sin da epoche remote di caratterizzare tutta l’edilizia loca le nelle proprie particolari tipologie ed ele menti architettonici ricorrenti nella storia. Prendendo in considerazione il primo dei tre prodotti elencati, il vino è sicuramente una delle prime ricchezze di questo terri torio, sul quale basa gran parte del proprio commercio e produzione. Le radici della tradizione vitivinicola della Valpolicella risalgono a secoli molto remoti, di cui abbiamo testimonianza fin a partire dal V secolo, grazie a ritrovamenti fossili, al reperimento di scritti o corrispondenze risalenti all’epoca romana. Non da meno sono le antiche radici e l’importanza degli altri due prodotti che tipicamente vengono riconosciuti come caratteristici della Valpolicella: la qualità dei frutti, pesche e ciliegie, di cui si è diffusa l’esportazione da tempi molto lunghi in tutta Italia6; ma anche non di meno è il pregio dei Nelle pagine precedenti A sinistra: campo di ciliegie della Valpolicella Classica col Alinare;destra: pesche di Verona IGP, appartenenti alla specie Persica vulgaris M.; A destra: oliveto su marogne a San Giorgio di Valpolicella; 6 Ivi, pp. 252-253;

29

30

7

Le parole di Elisabetta Parisi all’interno del proprio articolo nell’Annuario Storico della Valpolicella, confermano la tradizione senza tempo dell’estrazione della pietra locale e di come essa sia stata fondante caratteristica anche dell’edilizia rurale nei secoli. Nondi meno Mauro Calzolari sempre in un arti colo all’interno dell’Annuario Storico della Valpolicella8 riporta uno studio realizzato da lui stesso ed altri studiosi locali, all’interno del quale viene riportata e documentata l’ampia diffusione delle pietre della Lessinia e marmi veronesi all’interno dello scenario di tutta l’Italia settentrionale e di come essa abbia preso piede in campo edilizio non solo localmente, ma anche nelle regioni limitrofi, quali Lombardia ed Emilia Romagna.

31 marmi che da altrettanti tempi antichi carat terizzano le produzioni della Valle. “Secoli di estrazione della pietra hanno lasciato a Prun queste enormi gallerie, lunghe chilometri, con pilastri naturali lasciati durante l’estrazione manuale per sostenere la volta dell’antro.”

“Passeggiando a ridosso dei vigneti, fiancheggiando i muri a secco, osservando le antiche corti rurali costruite in pietra di Prun, si è consapevoli di un passato antichissimo, eppure vi cino, sempre presente, che la nostra civiltà non ha sapito cancellare” 9 Olivia Chierighini A sinistra: grotte di Prun, cave della pietra della Lessinia; 7 Parisi E., Un convegno sulle cave di Prun., in Annuario Sto rico della Valpolicella, 2002, p. 8318;Calzolari M., La diffusione dei marmi veronesi in età romana nell’Italia settentrionale: aspetti topografici., in Annuario Stori co della Valpolicella, 2003, pp. 9169-170-171;Chierighini O., Valpolicella. Recioto e Amarone., 2002, p. 14;

32

33

A sinistra: spuntone di roccia attorno al quale sono state sca vate le capanne preistoriche di 1110Colombare;Ivi.,p.14;SilvestriG., La Valpolicella, 1950, pp. 24-25;

Questo periodo ci è dato conoscerlo proprio grazie alla scoperta da parte dell’illustre Sci pione Maffei nel XVIII secolo11, di lapidi rinvenute all’interno di grotte e cave che si trovano nella zona montuosa della Valle, ac-

I primi insediamenti dell’uomo

“Respirando un’atmosfera che sa di poesia e d’arte, immaginando storie di popoli barbari, d’armi e cavalieri, d’osti e di santi, tra vigne e castelli, si percepisce la forza delle radici cultu rali di questa splendida valle.”Olivia10 Chiereghini Grazie all’interesse nei confronti della ricca ed antica Valle da parte di numerosi ed illustri storici, quali ad esempio Scipione Maffei, Pier Paolo Martinati, Stefano de Stefani, Gaetano Pellegrini, Achille Forti, Raffaello Battaglia e Francesco Zorzi è stato possibile avere le prime basi per ricostruire la storia dei primi insediamenti antropologici in Valpolicella, che ha fonda le proprie radici in epo che decisamente molto antiche. I primi segni dell’uomo di cui si ha notizia e testimonian za all’interno del territorio infatti, sono stati fatti risalire al periodo del lontano Paleolico.

34 compagnate anche dal disvelamento di nu merose incisioni sulle pareti rocciose delle stesse e dal ritrovamento di oggetti di pietra utilizzati verosimilmente come utensili. Per portare alcuni esempi, nel testo scritto da Luciano Salzani12, vengono elencate in maniera puntuale le aree interessate da questi primis simi insediamenti: la Mattonara (San Pietro in Cariano), dove è stato ritrovato un gruppo di selci, quel gruppo di selci strane di Breonio che furono catalogate come dei falsi, anche se in realtà dopo averle studiate ed analizzate appaiono come dei veri e propri utensili anti chi; a Sant’Ambrogio di Valpolicella sono stati rinvenuti dei materiali, frammenti di vasi ed asce, appartenenti all’età del Ferro e del Neolitico, dopo aver eseguito degli scavi per la re alizzazione dell’ ampliamento di un edificio pubblico. Sulla base di questi ritrovamenti si sono quindi ampliate le ricerche per ulteriori ipotetici ritrovamenti in zone limitrofe, ad esempio quelle di Montidon e la zona di Monte, entrambe collocate a Sant’Ambrogio di Valpolicella, nelle quali nel primo caso sono stati rinvenuti frammenti di ceramiche d’epoca preistorica in una zona di pianura agricola, mentre nel secondo caso gli utensili ritrovati furono trovati all’interno di cave di marmo. Questo genere di utensili, frammenti di strumenti in pietra o ceramica, tombe, particolari stratificazioni del terreno ed inci-

35 12 Salzani L., Aggiornate con le recenti ricerche le conoscen ze sull’antica frequentazione dell’uomo in Valpolicella. in An nuario Storico della Valpolicella., p. 6-20; 13 Salzani L., Recenti ricerche e ri trovamenti archeologici., in An nuario Storico della Valpolicella., p. 110-122;

sioni sono state ritrovate anche in altre diver se zone, ad esempio spostandosi nella zona del paese di Dolcè, più precisamente a Passo del Piccon, oppure ancora a Sant’Ambrogio di Valpolicella nella zona di Gargagnago; anche a Castelrotto e Cengia, entrambi situati a San Pietro in Cariano e a Parona, ed infine tornando in zone a più alta quota vi furono rinvenimenti anche a Breonio (Fumane) nei pressi del Monte Loffa, a Monte Comun (Negrar), a Castel Besin (Marano), e nel borgo antico di San Giorgio di Valpolicella.13

36

Le caratteristiche dell’edilizia rurale

Una volta studiata la storia che accompagna i primissimi insediamenti antropologici, è risultato interessante immergersi in quelle che sono state le trasformazioni future dei tratti distintivi per il territorio degli elementi che hanno nei secoli caratterizzato l’edilizia autotoctona, considerabile come edilizia principalmente rurale ed i materiali locali con i quali essa ebbe da sempre il pregio di essere realizzata, trovando risposta in tre principali forme insediative risalenti originariamente in epoca romana: le piccole fattorie, le aziende agricole e le villae. 14 Questo aspetto inevitabilmente durante il corso dei secoli è stato modificato dalle necessità d’ogni epoca di lavorazione e valorizzazione dei principali prodotti che questo territorio offre all’uomo ed alla propria economia, creando in questo modo un legame strettamente indissolubile tra tipologia architettonica e paesaggio natu ralistico, all’interno del quale l’edilizia rurale fonda e trova le proprie ragioni, equilibrandosi ed adattandosi con armonia in esso. A riprova di questo fatto “Giuseppe Pagano, ha osservato che dove le condizioni climatiche, le In alto a sinistra: manutenzione di una pergula. Particolare di un affresco di Francesco Cossa nel Palazzo Schifanoia di Ferrara, XV secolo; In basso a sinistra: pergolato accostato ad una dimora padro nale rinascimentale. Particolare di un affresco di Andrea Mante gna nella chiesa degli Eremitani di Padova, XV secolo; 14 Cordioli S., Il paesaggio antro pico della Valpolicella romana., in Annuario Storico della Valpo licella., pp. 35-40;

37

Le costruzioni portarono avanti nei secoli le medesime forme rimanendo invariate nei capisaldi della loro costruzione dall’epoca

15

Proprio per questo motivo, la casa dell’uomo contadino sarà inevitabilmente legata alla natura in cui essa si trova immersa, al clima dell’ambiente ed ai prodotti che vengono tendenzialmente coltivati in quella zona per poter soddisfare al meglio le necessità di la vorazione e produzione della vita agricola.

38 abitudini di vita, i fattori economici non hanno subito sostanziali modificazioni, le risul tanti edilizie dell’architettura utilitaria non cambiano, dove la costruzione è interpretata come strumento di lavoro, scaturiscono ancora oggi le stesse risultanti edilizie.”

Basti pensare ai primissimi insediamenti antropologici di cui si è descritto in precedenza: non si tratta di case di paglia, ma di rifugi nella natura dentro le cave del Monte Loffa, che in seguito si sono adattate alla prospe rità delle materie prime locali, andando di conseguenza a diventare delle vere e proprie costruzioni con materiali di abbondante reperimento in loco, quali ad esempio calcare e tufo, a differenza di ciò che avverrà nei secoli successivi invece, durante i quali per le costruzioni che si trovano nella zona d’alta pianura, a causa del vicino scorrere dell’Adige di più agevole reperimento si trovavano pietre e ciottoli trasportati dal corso del fiume.

Dopo i primi cambiamenti avvenuti nell’anno Mille, verso il XII ed il XIII secolo si può assistere all’affermarsi della tipologia della casa a portico e loggia come risultato di una graduale evoluzione. Andando a studiare ognuno degli elementi presenti nella tipologia della casa rurale della Valpolicella, Giuseppe Silvestri all’interno del suo libro La Valpolicella riporta una breve descrizione per ognuno di essi di modo da poter giustificare la ragione della propria esistenza all’interno della composizione di quest’anti ca tipologia. Il Silvestri parte prendendo in considerazione l’elemento fondamentale del portico, da una parte luogo deputato alla rimessa di carri ed utensili agricoli, dall’altra Valpolicella,

39

romana fino quasi all’anno Mille, mante nendo una tipologia a cortile chiuso con il corpo della casa che vi si poneva a difesa

15 Silvestri G., La

1950, p. 190; 16 Ivi., p. 191;

16

dello stesso pur non trattandosi di costruzioni propriamente fortificate, ma la cosa principale doveva comunque essere quella di poter avere gli indispensabili spazi per la vita produttiva sia per la pastorizia sia per la coltivazione, ed essendo quindi regolate da semplicità razionale e povertà. Come accennato in precedenza il Pagano conferma che erano architetture “… fatte con scaglie e lastre di calcare nella zona più elevata; sassi tufacei legati da malta nella zona intermedia e ciottoli alluvionali nella zona più bassa.”

40

41 invece come luogo di piccoli lavori durante i giorni di maltempo, ovvero l’antenato della barchessa tipica della tipologia della villa veneta. Il portico inoltre si presenta sempre ad arco e talvolta anche ribassato. Si trova poi la loggia, essa si trova sempre rivolta verso sud ed è anch’essa luogo di deposito, anche se in questo caso di raccolti e strami che grazie alla posizione rivolta a sud trovano il clima perfetto per la propria maturazione ed appassimento. Si tratta di logge sempre e solo ad un ordine, ma di una grande varietà di forme, infatti essa può trovarsi sia ad arco sia a piat taforma orizzontale. Un tratto distintivo dell’edilizia rurale della Valpolicella è sicuramente l’elemento della colombaia. La primitiva forma a pianta circolare, ricorda molto una torre sporgen te dal tetto, forata all’interno, ad uno o più piani, con cornici sporgenti che servono da appoggio ai colombi. Nel tempo dalla pianta rotonda si passa a quella quadrata, da qui il forte richiamo alle torri difensive tipiche dei castelli medievali, e costruite attraverso l’utilizzo di mattoni diventano un motivo ricorrente in Valpolicella, al punto tale che nonostante smise la pratica dell’allevamento di colombi l’elemento della torre rimarrà in variato, adibendolo ad abitazione, deposito o L’aspettofienile. molto interessante della tipologia A sinistra: casa Salvaterra, Prun, si possono notare le due torret te-colombaie e il duplice ordine sovrapposto della loggia rinasci mentale;

17 In merito a questa con siderazione, per chiudere il cerchio degli elementi facenti parte di questa tipologia architettonica all’emblema che è rappresentato da “La pergula di viti e gli alberi da frutto (...) si trovano dunque nel brogilo o broilo (...), il giardino/orto chiuso da muri ed attiguo alla casa.”

18

42 edilizia rurale è trattata nel volume Vite e vino nel Medioevo, in cui ci si riferisce in ma niera specifica a questo periodo storico, ma di fatto si potrà considerare come in realtà nello scenario della Valpolicella sarà così in molte epoche storiche, specialmente in quel la di dominazione da parte della Repubblica di Venezia, secondo cui “Il contrasto fra am biente urbano e ambiente rurale, (...) la campagna, le colture orticole, la vite e gli alberi da frutto si insinuano profondamente nel paesaggio urbano dando ad esso una fisionomia del tutto particolare.”

17 Maroso G., Varanini G.M. (a cura di), Vite e vino nel Medio evo. Da fonti veronesi e venete., 1984, p. 9; 18 Ivi., p. 9.

43

44 Monte Loffa ComunMonte Breonio

La Valpolicella Classica preistorica

La popolazione in questione di cui si ha notizia è come descritto quindi il popolo degli Arusnates. Molti furono i dibattiti nei secoli in merito all’origine di quest’antica popo lazione, ma considerando tutti gli studi che per secoli hanno circondato con curiosità tutto ciò che concerneva le abitudini di questo popolo alla fine verosimilmente essi furono considerati di origini etrusche. Lo storico Maffei ad esempio giustifica questa verità non solo a causa dell’etimologia del loro nome, di cui si hanno differenti ipotesi ma alcuna certezza, ma anche a causa di ri trovamenti di oggetti di venerazione a divi nità di vario tipo: locali e pagane, come ad esempio è fatta testimonianza dalla dedica alle Ninfe Auguste2 del Pagus in cui essi si stabilirono. A questo proposito infatti il culA sinistra: schema dei primi insediamenti antropologici in epoca preistorica; 1 Silvestri G., La Valpolicella, 1950, p. 24; 2 Ferri S., Considerazioni sul pro blema degli Arusnati e delle loro origini nel quadro dell’etnografia protostorica. in Annuario Storico della Valpolicella., pp. 25-28;

45 3 | L’EVOLUZIONE NELLA STORIA

“... ci hanno scoperto un nome all’antica geo grafia prima ignoto, e ci hanno insegnato come i popoli di quella parte del nostro distretto che or diciamo Valpolicella, ci chiamarono, al tempo dei Romani, Arusnates”Scipione1 Maffei

46

In alto a sinistra: oggetti di bronzo e ferro d’uso pratico raccolti da Stefano de Stefani in località Breonio, 1881; In basso a sinistra: esemplari di “selci strane” raccolte da Stefa no De Stefani nelle zone prei storiche di Breonio e Fumane, Fonte:1887-1888;Silvestri G., La Valpoli cella, 1950; 3 Paronetto L., Valpolicella. Splendida contea del vino., 1981 p. 17;

47 to di divinità pagane era solitamente tipica delle popolazioni etrusche. La tramandata testimonianza della loro organizzazione sul territorio corrispondente alle sembianze del Pagus, ovvero un’organizzazione amministrativa e territoriale ricondotta tipicamen te all’epoca preromana in grado di dare una gerarchia al territorio vissuto dagli Arusnati, che si ipotizza comprendesse le località di cui nei capitoli precedenti si è fatto elenco in merito ai ritrovamenti antichi di epoche preistoriche, ovvero le odierne località di Fumane, Mazzurega, Cavalo, Sant’Ambro gio di Valpolicella, Gargagnago, Volargne, Ponton, Pescantina. Secondo questi stessi rinvenimenti di materiali antichi in è stato inoltre individuato come fulcro del Pagus Arusnates San Giorgio di Valpolicella, dove infatti oltre all’antica pieve che conferisce a questo borgo il titolo di più antico e storico di tutta la Valpolicella, è possibile trovare in fianco ad essa i resti del loro antico tempio principale.3 Una certezza di cui si ha notizia in merito a questa popolazione riguarda la loro attività di produzione vinicola, di cui si ha testimonianza grazie alle documentazioni raffigurate a parete ritrovate ed alle tipologie di utensili utilizzati all’epoca, ad esempio un gran numero di anfore: utilizzate non solo per contenere acqua ed olio, ma anche vino di cui vi è conoscenza grazie al ritrovamento

48

A sinistra: basamento con in cisione della dedica alle Ninfe Auguste da parte del Pagus de gli Arusnates conservato presso il Museo Maffeiano, Verona;

49 di una statuetta votiva con anfora in mano, conservata negli archivi della Soprinten denza di Padova, in quanto essa secondo le documentazioni storiche sarebbe stata una la rappresentazione di una donna intenta all’offerta alle divinità di una bevanda con tenuta dalla propria anfora, ovvero come si era soliti dalle tradizioni in ambito religioso trattasi di vino.

50

Mentre nella città di Verona i romani avevano durante questo secolo già pienamente confermato il loro predominio, nella zona pedemontana il loro stanziarsi con insedia menti stabili si fece attendere, causa anche la difficoltà del territorio che incontrarono.

Dall’inizio delle prime testimonianze antropiche risalenti al V secolo a.C. di epoca preistorica, per la vera e propria romanizzazione del territorio della Valpolicella si dovrà attendere circa il I secolo a.C.

51

In linea con quelle che furono le scelte insediative dei loro predecessori etruschi, anche i romani decisero di prendere dominio delle medesime posizioni strategiche princi palmente in zona montuosa e collinare, nei pressi del fiume Adige, dove già si trovavano prevalentemente i pagus Arusnates.4

Rispetto però all’esistenza dei villaggi etru schi preesistenti sul territorio della Valpo licella, in epoca romana assistiamo in una sorta di scissione del territorio in due pagus confinanti con quello antico degli Arusnates: pagus Minervio, corrispondente circa alla zona montuosa di Marano, occupando quindi la parte occidentale della Valpolicella A sinistra: schema delle posizio ni dei villaggi abitati in epoca 4romana;Cordioli S., Il paesaggio antro pico della Valpolicella romana. in Annuario Storico della Valpo licella., p. 33-45;

La Valpolicella Classica romana

52 Classica; e pagus Vardagatesi, che insieme a Valgatara avrebbe compreso anche la parte orientale dell’antica Valle.

Entrando più nello specifico di come i romani decisero di popolare il territorio, le principali tipologie insediative presenti in quest’epoca sono principalmente tre: pic cole fattorie, aziende agricole e le villae romane. Si ha infatti testimonianza di questa tipologia di costruito grazie ai numerosi resti archeologici ed architettonici rinvenuti in maniera sparsa sul territorio. Per quanto riguarda infatti la prima tipologia insediati va menzionata, la piccola fattoria, si prende ad esempio l’abitato di Archi di Castelrotto, edificio a pianta rettangolare tipico della fattoria romana realizzato con materiali tipici della zona, quindi con struttura realizzata con ciottoli fluviali, blocchi di tufo e scaglie di calcare. Alcuni esempi di azienda agricola tipica dell’epoca romana invece si possono trovare nella zona di San Pietro in Cariano, più precisamente nel sito chiamato Ambro san e a Quar, dove le strutture del costruito, risalente circa al I secolo d.C., s’identificavano in ambienti che sviluppavano in maniera duplice sia zone residenziali sia zone pro duttive, circoscrivendo il tutto tramite una perimetrazione muraria esterna. In questo periodo infatti si hanno numerose notizie dell’incremento della produzione vinicola

In ultimo, ma non da meno, è presente la tipologia delle villae, che a differenza delle precedenti sono edifici dallo spiccato pregio architettonico e dalla componente produtti va più articolata. Un emblematico esempio si trova a Villa di Negrar, dove gli scavi relativi all’antica villa romana ed il proprio mosaico della pavimentazione riemerso dal terreno ne rendono possibile uno studio diretto, an che se parziale, della tipologia stessa. Lo stanziamento consolidato in Valpolicella del popolo degli antichi romani senza dubbio mise in moto dunque, differenti aspetti di un grande sistema che iniziò a far muovere l’intera Valle: dalla nascita di importanti nuclei storici, all’incremento delle produzioni dei prodotti offerti dalla terra, si consolidò un vero e proprio sistema sociale ed econo mico, che necessitava di collegamenti verso i paesi limitrofi ed allo stesso tempo di poter essere difeso da eventuali attacchi che potessero mettere in pericolo tutto questo

53 della Valpolicella Classica, già presente in re altà sul territorio sin dal V secolo a.C., ma di cui testimonianze più certe e dirette furono ritrovate grazie ad encomi, poemi ed epistole risalenti all’epoca romana di antichi illustri personaggi, quali Marziale, Virgilio, Orazio e Catullo, per citarne alcuni, che in numero se occasioni esaltarono la bontà e l’ unicità del vino locale.

54

A sinistra: frammenti di mosai co della pavimentazione della villa romana rinvenuti in locali tà Villa di Negrar; sistema. In epoca romana infatti fu costruita la prima importante arteria del sistema infra strutturale della Valpolicella: la via Claudia Augusta, realizzata nel 12 a.C. per volere di Druso, che attraversava l’intera Pianura Padana rimanendo fino ad oggi il fondamen tale collegamento con i paesi tedeschi ed il Trentino, passando appena a nord della città di Verona e del lungo tratto orizzontale del fiume Adige. Ci si trova quindi davanti ai primi passi mossi verso la costruzione del futuro sistema viabilistico, di cui si inizia va già a sentire la necessità principalmente per ragioni commerciali, andando quindi a collegare questa zona della Valpolicella con l’antico mondo circostante con cui si potesse avere passaggio e comunicazione. Comple mentare alla necessità di collegamento vi era quella di difesa, e nonostante non si sia mai ritrovata ad essere un grande teatro di eventi militari, la Valpolicella vanta un territorio che nei secoli ha sempre giovato di una stra tegica posizione dal punto di vista militare, godendo di barriere e difese determinate dalla morfologia della propria natura: protetta a sud ed a ovest dal corso del fiume Adige, mentre a nord dai monti Lessini e ad est dal le altre vallate, che grazie alla loro conforma zione creano una naturale barriera di rallentamento per eventuali invasioni, una volta oltrepassato lo scoglio delle mura di Verona.

55

56

La naturale difesa che la morfologia del territorio regala alla Valpolicella Classica è un vantaggio che risulta di notevole importanza, quando iniziarono le scorrerie e le invasioni da parte dei popoli che aveva in tenzione di impadronirsi innanzitutto della città di Verona e successivamente di svalicarla e raggiungere quello che da sempre fu definito il suo giardino, ricco di prosperità e vantaggi, sotto tutti i punti di vista. Dopo la successione quindi di svariate invasioni, l’inizio dell’età barbarica vede sin da subito l’inghiottire la situazione che circondava la Valpolicella, facendone scomparire quasi completamente sue notizie dai documenti storici per tutto il periodo dell’alto medioevo in merito all’organizzazione del territorio sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista politico, riconducendo tracce di questo periodo solamente a lasciti lingui stici tipici dei popoli germanici, autori delle invasioni dell’antica Valle di Verona. Durante il periodo longobardo però è documentata la grande importanza che assunse il paese di Castelrotto, il cui nome infatti probabilmente deriverebbe dallo stesso re A sinistra: schema degli inse diamenti da parte dell’uomo medievale suddivisi nelle due principali valli all’epoca rico nosciute;

La Valpolicella Classica medievale

57

58 dei longobardi, il re Rotari, che decise di stanziarvisi dal 636 al 652 e consolidare così l’antico Castrum Rotharii, come forte punto strategico e militare nonché luogo dal quale fu scritto il famoso editto di Rotari, emanato a Pavia nel 643, lasciando traccia del proprio dominio su questo territorio con “...gli avan zi del castello che viene fatto risalire al Mille, ma che ha certo origini più antiche, probabilmente romane.”

In epoca medievale il territorio della Val policella fu diviso in due differenti zone dal punto di vista amministrativo: una prima grande porzione, la valle Pruviniano, zona che comprendeva tutta la metà occidentale della Valle stessa, dall’alta pianura alle pendici montuose dei progni di Fumane e di Ma rano fino al loro sfociare nel fiume Adige. Il nome di questa valle probabilmente derivava dalla tribù che la abitava in epoca romana o più semplicemente dalla presenza del paese di Prun nella stessa area. L’altra metà della valle invece fu identificata come val Veria go, e comprendeva la totalità del bacino del progno di Negrar, dalla zona montuosa fino ad arrivare alle pendici dei colli di Parona e quindi al suo sfociare nel fiume Adige. En trembe queste distinzioni del territorio sa ranno destinate a scomparire da tutti i documenti, come ci viene riportato dal Silvestri, vero il XII secolo, lasciando spazio alla già

5

In quest’epoca di cambiamenti inoltre si possono notare degli ulteriori sviluppi per quanto riguarda la rete infrastrutturale, che conformemente alla suddivisione del territorio nelle due valli occidentale ed orientale, inizieranno a svilupparsi in direzione nordsud, sviluppandosi dalla principale arteria distributiva d’epoca romana preesistente, la via Claudia Augusta. Vennero quindi realizzate tre principali vie di comunicazione territoriale che assunsero una direzione pa rallela al corso dei tre fondamentali progni: Fumane, Marano e Negrar, da cui l’intera Valpolicella Classica è solcata.

5 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 37; 6 Ivi., p. 38; 7 Ivi., p. 39;

Come anticipato precedentemente, la prima volta in cui si vide comparire il toponimo di Val Polesèla 7 risale al 24 agosto 1177 e di conseguenza questo toponimo porta con sé quelli che sono i nuovi confini territoriali disegnati dall’imperatore Federico Barbarossa, i più ampi mai considerati nel corso della storia della Valpolicella, facendo scomparire definitivamente la precedente spaccatura a metà della valle veronese. Intorno all’anno Mille, epoca in cui la documentazione in merito alla storia ammini strativa e politica della Valpolicella torna ad essere nota, si registra un periodo di prosperità dal punto di vista economico e di conseguenza di benessere sociale, testimoniato

59 citata lingua volgare Val Polesèla. 6

62 anche grazie dal sorgere di numerosi castelli, monasteri ed istituti religiosi che iniziarono a costellare il territorio in corrispondenza al periodo dell’avvento delle Signorie sul territorio, di cui queste tipologie architettoniche sono tipiche. Exemplum dal punto di vista artistico ed architettonico di questo periodo, si trova all’interno dell’antico regno di Liutprando a San Giorgio di Valpolicella, dove con la propria pieve e ciborio d’epoca romanica costituisce testimonianza di grande pregio dell’antichità storica e della cristianità val policellese tra l’XI ed il XII secolo. In questo periodo infatti la zona occidentale della Valpolicella non era granchè soggetta all’amministrazione delle signorie ed alla presenza quindi di numerosi castelli, e questo consen tiva di avere una considerevole autonomia da parte degli uomini che abitavano il territorio, nonostante facessero comunque le veci amministrative di coloro ai quali erano sot toposti, ovvero conte e vescovo di Verona. In ogni caso, per avere un’idea della situazione in cui si trovava San Giorgio, sono da tenere in considerazione le parole dello storico Andrea Castagnetti, riportate nell’Annua rio Storico della Valpolicella dove esplicita “l’impressione di essere sì in presenza di una comunità rurale soggetta a signori, ma ben conscia della propria forza, della propria tra-

63 dizione e, soprattutto, di un collegamento diretto con il potere pubblico (...) effettivo fino al secolo precedente, non tuttavia dimenticato”

x

Riprendendo in considerazione la situazione amministrativa complessiva in quest’epoca, dal 1262 al 1387 il dominio della città di Verona e di gran parte del Veneto, si trovò nelle mani della famiglia Della Scala, detta anche degli Scaligeri. In corrispondenza di questo periodo, in particolare con l’avvento al potere del fratello di Mastino I della Scala, Alberto, si documenta un primo momento di lieve declino del benessere economico e sociale, dovuto in parte al completo assoggettamento della Valpolicella alla Signoria Scaligera da cui fu in gran parte privata della propria autonomia, essendo Alberto della Scala ufficiale fautore del passaggio dei ter ritori scaligeri da liberi comuni a Signorie. Dopo la morte di Alberto della Scala, vi furono diverse successioni al potere da parte degli esponenti della dinastia, fino a quando nel 1310 l’imperatore Enrico VII nominò entrambi i figli del defunto Alberto della Scala in qualità di vicari, ma ben presto uno dei due morì, lasciando il potere nelle mani di Cangrande della Scala, signore rispettato ed illuminato.9 Nel 1325 però Cangrande fu colpito da una malattia, lasciando così il potere a Federico della Scala che si fece eleggere principe. In corrispondenza del dominio di Nella pagina precedente: la Pie ve romanica di San Giorgio di 8Valpolicella;BrugnoliA., Il castrum e il ter ritorio di San Giorgio nel medio evo: vicende istituzionali e tracce materiali. in Annuario Storico della Valpolicella., p. 27; 9 tale.it/dinastie/della-scala/https://www.storiarinascimen ;

64

65 Federico della Scala, la Valpolicella Classica probabilemente anche a causa di una forte bramosia di potere da parte del Signore regnante, riuscì a definire una precisa configurazione dei propri confini sia dal punto di vista territoriale che amministrativo. Come prima cosa infatti, il principe Federico decise di definirne i confini geografici, riuscendo a stabilirne un’ identità indipendente rispetto all’unità amministrativa e giudiziaria della Signoria: ad ovest il territorio di competenza si estendeva fino al Trentino, limite attuale della provincia, sopra Ossenigo, per poi se guire l’Adige fino alle porte di Verona ed infine risalire verso nord ad ovest di Quinzano raggiungendo Costagrande, Montecchio, Monte Tondo, Monte Fiamene, ed il ponte di Veja, per poi arrivare a Castelberto e se guire l’attuale confine provinciale ed arrivare nuovamente ad Ossenigo. Una volta decisi i confini, Federico della Scala stabilì i rapporti che il feudo e la Signoria scaligera dovessero mantenere e si preoccupò quindi di stringere un accordo che comprendesse un trattato di estradizione, un’alleanza difensiva ed anche un trattato commerciale. In questo periodo infatti ci si trova davanti ad un ulteriore im plemento della rete infrastrutturale di cui fu molto sentita la necessità proprio per motivi di ulteriori collegamenti non solo commerciali sul territorio, ma anche per poterne aveA sinistra: “La carta lapidaria”, lunga iscrizione scolpita sulla parete meridionale del campa nile della pieve longobardo-ro manica di Negrar;

66

67 re un controllo più immediato e in maniera semplice. Alla ripresa di Cangrande della Scala dalla malattia però, egli tornò per spodestare il principe Federico, che a causa della troppa sete di politica, fu bandito insieme a tutta la propria famiglia ed a tutte quelle che parteciparono al complotto contro Can grande.10 Nel 1387 il potere degli Scaligeri cadde lasciando il segno sul territorio della propria massima espansione sia dal punto di vista dei confini, sia dal punto di vista dell’e spansione dei collegamenti nelle sue infra strutture, per lasciare spazio al dominio da parte dei Visconti sotto il quale Verona ed i territori circostanti caddero per un breve periodo, caratterizzato da imposizioni da parte di coloro che stavano al potere ed insurrezio ni della popolazione veronese che sentiva la mancanza della famiglia scaligera. I comuni rurali vennero quindi raggruppati in nuove entità amministrative, cosiddette vicariati, tra i quali fu compresa anche la Valpolicella che rimase tale fino al XVI secolo, con sede nell’attuale palazzo comunale di San Pietro in Cariano.11

A sinistra: pieve romanica di San Floriano, comune di San Pietro in Cariano, foto di Paolo 10Groppo; tale.it/dinastie/della-scala/;https://www.storiarinascimen

11 Ivi.;

68

69 La Valpolicella Classica rinascimentale Dopo questo breve periodo di dominazione da parte dei Visconti, il territorio di Verona si trova ad essere dominato per un periodo altrettanto breve e di poco conto da parte dei Carraresi. Durante questo periodo però, Venezia sta ponendo le basi per poter espandere il proprio dominio, bramando anche sulla città di Verona e territori limitrofi. Nel 1404 infatti, la Serenissima si trovò a sconfiggere il dominio Carrarese su Verona, dopo aver stretto un’alleanza con Francesco Gonzaga. Così, riporta lo storico Giuseppe Silvestri “ ... tutta in men d’un mese si ridusse alla devozione dei Veneziani.” 12 i quali ufficialmente nel 1405 iniziarono il periodo di dominio da parte della Serenissima Repubblica di Venezia, che si prolungò fino alla seconda metà del XVI secolo nonché all’avvento di Napo leone e le proprie truppe. La Repubblica ve neziana al proprio stabilirsi trovò i Comuni rurali riuniti nei vicariati precedentemente istituiti durante l’epoca di dominio visconteo e decise che le identità amministrativo-giudiziarie in cui i comuni furono prece dentemente suddivisi potesse rimanere tale,

A sinistra: schema degli svilup pi degli insediamenti ed infra strutture in epoca rinascimen tale nella Valpolicella Classica; 12 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 58;

70

71 e così fu fino alla caduta della Repubblica. Nonostante questa decisione di continuità, la Serenissima decise comunque di variare estensione e composizione dei vicariati facendo ad esempio perdere alla Valpolicella la zona montuosa orientale della Lessinia, che fu riconosciuta invece al vicariato delle Montagne, riuscendo però a rimanere invariata nella composizione dei restanti confini. La composizione organica del territorio per tutto il XVI fu resa di possibile consultazio ne grazie alle cartografie rinvenute durante i secoli, dal Toniolo alla carta manoscritta del Territorio Veronese e Vicentino di Cristoforo Sorte, che resero note le divisioni territoriali operate all’epoca. La dominazione veneziana fu caratterizzata da assoluta fedeltà del la Valpolicella alla Serenissima, il che fece godere il vicariato di un momento storico caratterizzato da quiete e pace, tanto da garantire svariati favori al territorio da parte della Repubblica stessa. A dimostrazione di ciò, ad esempio vi è il fatto che le fosse con cesso di poter avere un proprio stemma, che si trovava come frontespizio dei Privilegia et Jura Communitatis et hominum Vallis Pulicellae del 1588. L’intero scritto fu preparato da Giangiacomo Pigari in onore della Valpo licella, commissionato dal vicario dell’epoca e dal Consiglio dei Diciotto, avendo quindi carattere ufficiale. Si tratta di un volume conA sinistra: frontespizio del Pri vilegia et Jura Communitatis et hominum Vallis Pulicellae, 1588;

72

73 tenente una raccolta di documenti preceduta da due prose latine e componimenti poetici di diversi autori. Fu formato il nuovo terri-

torio amministrativo del Territorio Veronese circa alla fine del XVI secolo, ovvero lo stesso territorio che sarà successivamente ricono sciuto come la provincia attuale. Di questo nuovo territorio amministrativo all’epoca la Valpolicella rappresentava il vicariato più notevole sia dal punto di vista della propria estensione sia in merito alle ricchezze che il territorio racchiudeva, portando avanti questo titolo fino al XVII. A testimonianza della grandezza dell’antica Valle veronese a quell’epoca, nel manoscritto dal titolo Informazione delle cose di Verona e del Veronese fornita il primo Marzo MDC, conservato all’Archivio di Verona, riporta il Silvestri che “... il vicariato della Valpolicella nella sua ultima estensione aveva una circonferenza di 25 miglia e comprendeva ventisette “ville” o comuni, senza contare le “Aggiunte” e Pol, il quale ultimo dipendeva direttamente dal ve scovo di Verona.” 13 Questo periodo di pacifico dominio da parte della Serenissima inoltre, fu il momento in cui ebbe inizio il diffondersi delle prime ar chitetture identificabili nella tipologia della villa veneta, che dopo un primo momento di diffusione principalmente in zone padovane e vicentine, arrivò anche ad affermarsi in ValA sinistra: Valpoliccella Classi ca nella carta topografica mano scritta del Territorio Veronese, conservata nell’Archivio di Sta to di Venezia, 1439; 12 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 70;

74 policella. Con questa diffusione tipologica in realtà si ricrea un nuovo concetto d’abi tare, con cui i Signori Veneziani iniziano a popolare il Giardino di Verona: il concetto che sta alla base della tipologia della villa veneta infatti è quello di poter avere una casa immersa nel verde della natura, in cui poter trovare diletto lontano dalle fatiche della vita di città tipica della Repubblica Veneziana ed allo stesso tempo non di meno poter sfruttare i vantaggi produttivi della natura all’interno del quale si è ci si trova e riuscire ad avere quindi una vera e propria macchina agricola produttiva che accompagna l’abitare della casa padronale del complesso.

Come accadde in tutto il resto del nord Italia, anche il territorio della Valpolicella tra il 1576 ed il 1630 fu duramente colpito da un’ondata di epidemie di peste, che purtroppo portò con sé un grosso declino sotto tutti gli aspetti della vita degli uomini, dal punto di vista amministrativo, economico ed an che sociale, portando infatti con sè di con seguenza un duro e lungo periodo a seguire di carestie e crisi produttive. Ad aggravare la situazione, il popolo della Valpolicella fu messo a dura prova dall’invasione da parte di Napoleone e dell’esercito francese nel 1796 che segnò anche la fine della dominazione della Repubblica Veneziana.

75

76

77

Quest’invasione segnò la fine del vicariato e del dominio della Serenissima sui territori veronesi, economia dei quali però non ha perso le sue caratteristiche tipiche: la proprietà terriera è sempre nelle mani delle famiglie patrizie, mentre le zoni montane e collinari sono regolate da piccoli proprietari coltivatori e le mezzadrie. La scarsa pre senza di infrastrutture ancora e di mezzi di trasporto di grande capacità rende però l’e conomia quasi di sussistenza, infatti produzione agricola ed industriale risultano essere spesso limitate al loro luogo d’origine, ovvero il podere rustico, dove tutto ciò trova la propria nascita e si sviluppa l’attività economica del tempo. Le truppe napoleoniche si insediarono all’interno di questo scenario con la loro invasione, avvenuto il 1 giugno del 1796, e nonostante la situazione fosse ben poco favorevole per i veronesi, i tentati vi d’insurrezione da parte della popolazione come ultima prova di favore nei confronti della Serenissima avvenne poco più tardi in quegli episodi chiamati Pasque Veronesi 14 , ovvero dal 17-23 aprile 1797, che però tro -

La Valpolicella Classica nel XIX secolo

A sinistra: schema degli svi luppi degli insediamenti ed in frastrutture in epoca moderna nella Valpolicella Classica; 14 Silvestri G., La Valpolicella., 1950, p. 75;

78 varono solo come esito una dura repressione degli insorti da parte di Bonaparte. La Valpolicella perse dunque la propria iden tità di vicariato, diventando così uno dei dieci distretti in cui la provincia di Verona era stata suddivisa, facendo corrispondere quello della Valpolicella al medesimo territorio che esso comprendeva all’epoca del 1313, mantenendo come storico capoluogo quello di San Pietro in Cariano. Dopo un periodo di battaglie avvenute tra l’esercito austriaco e l’esercito di Bonaparte per il predominio sul territorio veronese e della sua campagna, si ottenne nel 1805 l’entrata di Verona nel Regno Italico, che venne fatta anche capoluogo del dipartimento dell’Adige. Diversi furono in seguito gli avvicendamenti di suddivisione del territorio, in distretti, cantoni e comuni. Dopo un periodo di repressiva e stringente dominazione francese, la Valpolicella iniziò invece a trovare benefici da parte delle migliorie apportate dagli stessi francesi, dopo l’entrata nel Regno Italico e sotto il dominio Austro-Ungarico dal 1815, i benefici riguar darono per lo più un rinnovamento amministrativo ed economico, che fece da trampoli no per la costituzione di una nuova struttura sociale e nuove forme produttive: fu ad esem pio migliorata la qualità delle infrastrutture, applicando delle migliorie all’antica arteria d’origine romana, andando a rettificarla ed ampliarla, ed incentivando i collegamenti se

79 condari, quindi costruendo nuove strade che collegassero i centri rurali, con le città e con i paesi tra di loro, riuscendo sia a trarre con ciò beneficio in merito ai collegamenti, sia smaltendo il traffico dei trasporti e di conse guenza facendo trarre beneficio per tutto ciò alla sfera produttiva ed economica. “Facilita ta così la circolazione dei veicoli, gli ostacoli al traffico ed al commercio spariscono, ed al siste ma dell’economia chiusa subentra quello degli scambi basato sui trasporti anche a distanza. Assume importanza e dignità l’esercizio delle professioni liberali. L’amministrazione della giustizia e della finanza, dei lavori pubblici e delle scuole, tutta cioè l’ossatura della vita ci vile, prende un aspetto simile all’attuale e da allora in poi non verrà più sostanzialmente mutato.”

15 Silvestri

Fu proprio in questo secolo inoltre che iniziarono a muoversi i primi passi verso la costruzione della grande linea ferroviaria che attraverserà tutta la Valpolicella nella parte bassa, costituendo una fondamentale arteria di comunicazione internazionale, mettendo in contatto Italia e Germania, meridione e settentrione d’Europa. Risultò fondamen tale infatti la costruzione di questa nuova macro arteria viabilistica come riscatto ulti mo in grado di dare un grande impulso alla rinascita dell’economia locale, fortemente appesantita da decenni di susseguirsi di malattie che colpirono la vegetazione, i vigneti e G., La Valpolicella., 1950, p. 77;

15

82 quindi la produzione agricola, che provoca rono quindi il susseguirsi di decenni di carestie ed un declino delle risorse economiche notevole. Alla fine del secolo però si reagì a questo periodo buio, con l’idea di realizzare un’opera di ampliamento della linea ferroviaria passante nella mezzadria della Valle, che fosse in grado di collegare Verona con Caprino, e solo successivamente arrivare fino a Garda. L’opera pubblica di simile portata nacque dalla volontà di un gruppo di profes sionisti, quali sindaci dei paesi limitrofi ed ingegneri principalmente, che formarono il comitato promotore dell’opera ufficialmente il 28 maggio 1883. L’importanza di tale linea ferroviaria risiedeva principalmente nel collegamento dei comuni che si trova vano in zone maggiormente sfavorevoli, ad esempio nella zona montuosa, riuscendo a toglierli dalla loro condizione di isolamento e portandoli così ad una situazione di progresso. Fu necessario attendere 3 anni prima di poter ottenere i vari permessi per la realizzazione della ferrovia, che arrivarono l’11 febbraio 1886 nel Regio Decreto n. 3762, grazie al quale si potè dare via libera ai lavori per la propria realizzazione, che ufficialmente iniziarono nel 1887 e trovarono la propria coclusione il 3 agosto del 1889.

Nelle pagine precedenti: foto storica della stazione di San Pietro in Cariano all’epoca di fine ‘800;

83

84

La Valpolicella Classica dal XX secolo ad oggi

Dopo l’avvento della Prima Guerra Mondiale e tutte le conseguenze che essa portò con sè, nel 1927 venne redatta l’ultima riforma amministrativa, che vide un’abbassamento del numero dei comuni della Valpolicella da sette a sei, quali: San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Fumane, Marano, Negrar e Pescantina. La prima parte di questo secolo, caratterizzata dalle due Guerre Mondiali e dalle grandi depressioni che esse portarono con sè non fu un periodo di considerevoli cambiamenti dal punto di vista urbano e sociale, se non in merito a distruzioni e ca restie. Durante il periodo immediatamente successivo, a partire circa dalla seconda metà del XX secolo iniziarono i primi movimenti verso quel processo che a posteriori verrà poi definito Negrarizzazione 16, termine in futuro diventato un vero e proprio modo di dire per indicare dei processi di intensa, incontrollata ed esasperata costruzione edilizia di un territorio, arrivando al proprio totale sfruttamento dello stesso. Questa situazione di costruzione edilizia intensiva si protrar rà circa fino quasi alla fine del secolo, forte A sinistra: schema della situa zione dal XX secolo ad oggi in merito alla viabilità e diffusione del costruito; 16 Fedrigo G., Negrarizzazione. Speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga della bellez za., 2010, p. 15;

85

86

Ad oggi non si assiste ad un grande cambia mento dal punto di vista produttivo rispetto al secolo precedente, le principali lavorazioni infatti presenti sul territorio sono de-

87 A sinistra: carta del tracciato della storica linea ferroviaria con le proprie stazioni dopo l’ampliamento e l’arrivo dell’i tinerario fino a Garda; del periodo italiano in cui si stava vivendo: ripresa economica, rivoluzione industriale e risollevamento della situazione sociale. La grande conseguenza però si riversò inevitabilmente sullo scenario naturalistico del paesaggio della Valle, arrivando ad un intenso sfruttamento della stessa, senza alcuna regola o limite, portandone allo stremo la capacità territoriale e produttiva. Ad aggravare infatti questa drammatica situazione fu una sostanziale mancanza di un monito che potesse tutelare il paesaggio, ovvero la totale assenza di capacità d’intervento da parte dei comu ni e di piani regolatori, ha intaccato la tutela paesistico-ambientale della Valpolicella. La zona che ha più risentito di questa costruzione edilizia incontrollata è sicuramente la zona collinare, da un lato attraversata dalla strada e della ferrovia che ormai soppressa, ha lasciato il proprio spazio alla nuova costruzione del nuovo tratto di ferrovia, addosso alla quale dal 1961 si è assistito al sorgere di enormi casemoni di cemento l’uno addossa to all’altro dall’aspetto l’uno uguale all’altro che la costeggiavano costruendone un’alta barriera dal quartiere di Borgo Trento fino quasi ad arrivare a Domegliara.

88 terminate dalle materie prime da cui si è da sempre ottenuto grande sostentamento. La regolamentazione tramite strumenti urbanistici, delle costruzioni edilizie ha sicuramente aiutato nella valorizzazione e tutela di questo grande e prezioso territorio verde di cui con grande esperienza agricola si è saputo valorizzare al meglio, lavorare ed allo stesso tempo curare senza sosta grazie alla ripresa delle importanti tradizioni riscoperte dagli uomini d’oggi aiutati nel loro lavoro dalle nuove tecnologie.

89

90

Morganti e Sandro Sangiorgi

91 4 | L’IDENTITA’ DELLA VALPOLICELLA CLASSICA

“Ce n’è davvero per tutti i gusti: per l’appasio nato di storia e per chi ama perdersi tra le bel lezze artistiche, per l’architetto e per il semplice curioso, per il naturalista e per l’archeologo e, naturalmente, per gli amanti del vino e della buona tavola.”Paolo1

L’obiettivo del progetto di tesi è quello di riuscire a riproporre il ritratto dell’anima della Valpolicella, celato all’interno di un mondo espositivo in loco ed in itinere. Per poter concretizzare all’interno di un progetto coerente questa volontà è risultato fondamentale lo studio analitico e propedeutico del territorio e della propria storia, che è risultato essere per noi la solida base da cui poter com prendere al meglio gli imprescindibi senza i quali la Valpolicella non potrebbe essere tale.

A sinistra: Marano di Valpoli cella, prima tappa dell’itinera rio sulla strada del vino; 1 Morganti P., Sangiorgi S., L’A marone della Valpolicella, 2003, p. 108;

Grazie quindi alle consapevolezze acquisite, come ulteriore passo verso la progettazione, un’operazione fondamentale è dunque stata quella di delineare una prima identità del territorio, andando a cogliere non solo i fondamentali di cui non è possibile non trattare, ma soprattutto la rete di collegamento che è sempre stata alla base degli stessi e ne ha re golato sistemi e gerarchie.

92

A sinistra: schema della morfo logia del territorio della Valpoli cella Classica;

La morfologia della Valpolicella: un territorio ed i suoi volti La grande e ricca distesa di territorio su cui si è costruita nei secoli la Valpolicella è senza dubbio il fondamentale dei suoi volti dal quale è impossibile prescindere se si prende in considerazione la natura stessa di questa terra. Basti domandarsi quale possa essere quell’elemento fondamentale che caratterizza questo luogo veronese alla luce di ciò che ad oggi esso incarna e mostra di essere. E’ possibile trovare risposta in parte nella manifestazione di quelli che sono gli scenari, ovvero i luoghi che hanno da sempre composto la varietà della Valpolicella, ed in parte dalla morfologia e geologia del territorio. Que sto aspetto è ciò che da sempre nella storia è stato in grado di regalare all’uomo scenari, ricchezze, luoghi, prodotti, materiali ed anche tradizioni differenti, calate all’inter no di un unico ricco sistema. Come visto in precedenza zona montana, collinare e d’alta pianura coesistono e si regolano a vicenda, caratterizzano e diversificano paesi che sono sorti in luoghi adiacenti l’uno all’altro rendendoli tanto diversi ed allo stesso tempo tanto vicini. Le diverse colture, la vegetazio

93

94

95 ne, gli allevamenti e i fenomeni naturali che si trovano sul territorio: le cascate di Molina, il ponte di Veja, il territorio ricco di cave di Prun e della zona collinare, la convivialità delle cantine vinicole, lo scorrere dei progni e la regolarità artificiosa delle marogne, sono tutti fondamentali che costruiscono l’antico mosaico della Val Polesèla.

A sinistra: vista del territorio della Valpolicella dal paese di Negrar;

96

L’idrografia del territorio: il fiume Adige, i tre progni ed il sistema dei mulini Altro elemento imprescindibile per ricostru ire l’identità della Valpolicella sicuramente è il mondo dell’idrografico da cui il manto del territorio è inciso: dall’Adige al sistema dei progni che scorrono sul territorio, l’uomo da sempre nei secoli ha cercato il proprio sostentamento nei pressi e soprattutto grazie alla presenza dell’acqua ed anche in questo caso dall’epoca del Paleolico ad oggi l’uomo veronese non ha messo in secondo piano l’importanza di questo mondo. Da sempre risulta evidente come questo mondo sia fondamentale per l’antica Valle, la quale ad oggi presenta gli storici tre segni che l’hanno solcata verticalmente da nord a sud e da cui hanno preso vita le tre vallate che attualmente la compongono. Studiando il mondo dell’idrografia della Valpolicella è risultata fin da subito evidente la forte correlazione tra la presenza dei corsi d’acqua ed i primi stabilimenti degli uomini in epoca romana, i quali inevitabilmete sia per comodità di approvigionamento per loro stessi, sia per la A sinistra: schema dell’idro grafia ed il sistema dei mulini presente sul territorio della Val policella Classica;

97