VIDA y SALUD

La Corporeidad

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025

Año XXIII - Número 137

PSICOLOGÍA

PAG. 6-7

Distorsiones cognitivas falacias de control, de los Debería y de Justicia

ÍNDICE

EDITORIAL

TECNOLOGÍA Y HUMANISMO

PAG. 10-11

Telemedicina que acompaña el alma

VOLUNTARIADO

PAG. 30 - 31

Mi cuerpo como puente de humanidad

VIDA y SALUD

AÑO XXIII - No. 137

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 REVISTA BIMESTRAL

REDACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CENTRO SAN CAMILO A. C. Av. Pablo Casals No. 2983 Col. Prados Providencia C.P. 44630 - GUADALAJARA, JAL. TEL: (33) 3640-4090

Los escritos firmados son responsabilidad del autor: no de la publicación, ni del titular

Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Certificado de Licitud de Título 12277. Certificado de Licitud de Contenido 8940.

Reserva de Título Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2014-070409520800-102 expedido el 4 de julio de 2014 por el Instituto Nacional del Derecho de Autor Vence el 4 Julio 2026.

1 LA MARAVILLA DEL CUERPO HUMANO SOCIEDAD Y SALUD

2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EDUCACIÓN Y SALUD TANATOLOGÍA

4 LA MUERTE ANTE LO INFINITO PSICOLOGÍA

6 DISTORSIONES COGNITIVAS – FALACIAS DE CONTROL, DE LOS DEBERÍA Y DE JUSTICIA RINCÓN MÉDICO

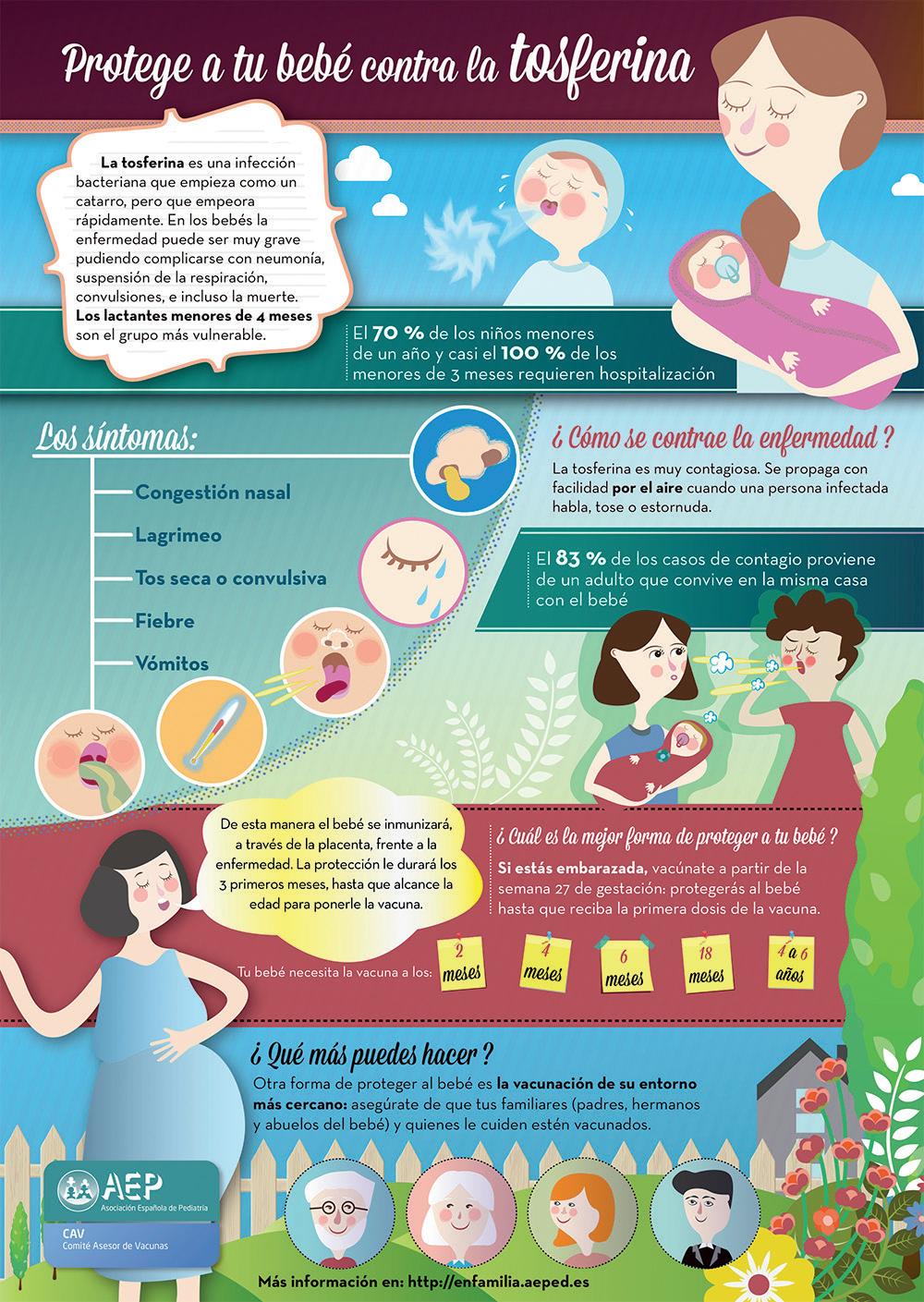

8 PROBLEMAS ACTUALES DE LA TOSFERINA Y CÓMO PREVENIRLA

TECNOLOGÍA Y HUMANISMO

10 TELEMEDICINA QUE ACOMPAÑA EL ALMA

REPORTAJE

12 LA CORPOREIDAD

MOVIMIENTO Y SALUD

20 POTENCIAL INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO VERSUS MEDIO AMBIENTE CULTURA

18 LA MUERTE EN LA DANZA ÉTICA

22 BIOÉTICA Y APARATIZACIÓN DEL SER HUMANO: KARL JASPERS

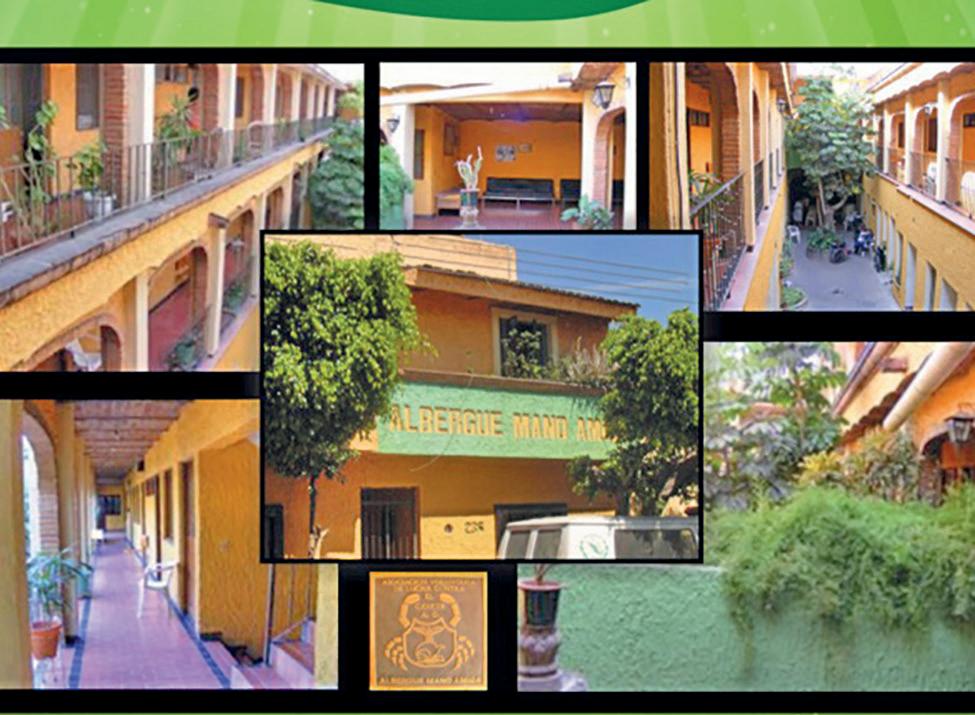

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

24 ALBERGUE MANO AMIGA 1987 – 2025

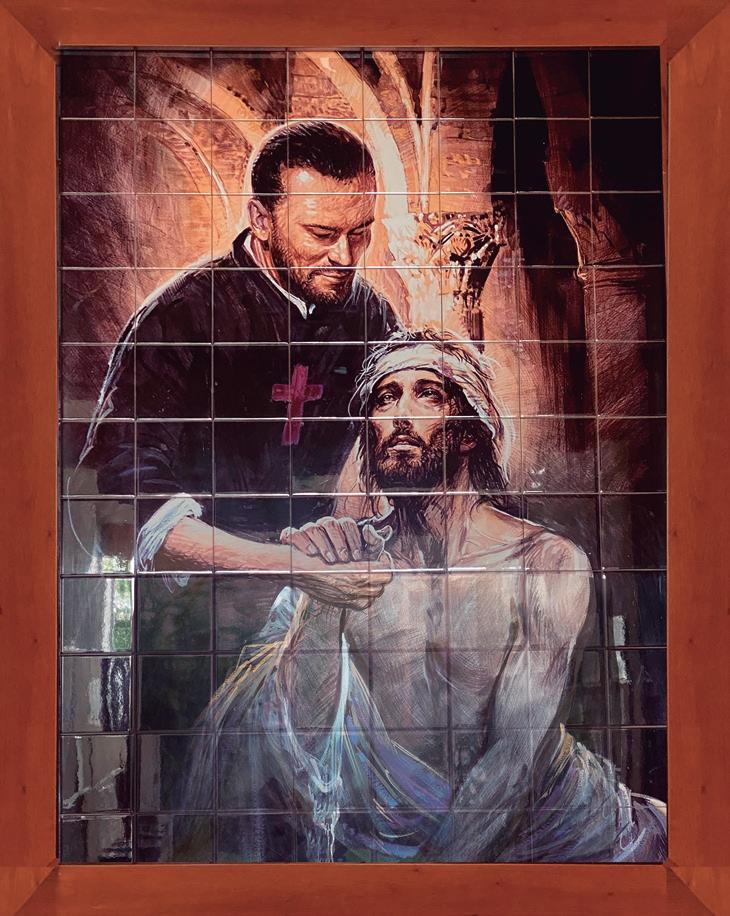

ESPIRITUALIDAD

25 LOS SACRAMENTALES

ACOMPAÑAMIENTO

26 ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA CONDUCTA SUICIDA

MUJERES

28 CUANDO LA HERIDA VIENE DEL AMOR: RELACIÓN MADRE E HIJA

VOLUNTARIADO

30 MI CUERPO COMO PUENTE DE HUMANIDAD

STELLA VEGA

32 HIGIENE Y MANEJO DE ALIMENTOS

Ninguna imágen es propiedad del CSC, la mayoría de las imágenes mostradas son tomadas de la página www.pixabay.com y freepik.es sin derechos de autor, y se utilizan con carácter ilustrativo de la información.

Director Responsable: Silvio Marinelli

Secretaría: Centro San Camilo A.C. Diseño: Ldg. Jorge Soto García

Colaboradores:

Jesús Humberto del Real Sánchez

Victoria Molina

Luz Elena Navares Moreno

Cliserio Rojas Santes

Yolanda Zamora

Eduardo Casillas González

Judith Jiménez López

Patricia Medina Segura

Omar Olvera Cervantes

Mario Martínez Barone

Marisa Chávez Correa

Hortensia Beatriz Amador Ochoa

Georgina González García

Beatriz Lujambio

Maribel Delgado

María José Albanés

Luis Altamirano

Nancy Meza

Érika González Franco

Luz Teresa Millán

Roberto Plascencia

José Leobardo Báez

Suscripciones:

Tel: (33) 3640-4090, de Lunes a Viernes de 9:30 a 19:00pm sancamilo@prodigy.net.mx

La Revista se puede bajar de internet en la página www.camilos.org.mx

Frente a lo complejo y maravilloso del cuerpo humano surge una emoción de asombro . Más avanza el estudio de la fisiología humana, más quedamos sorprendidos de su funcionamiento; por lo menos, ésta es la actitud que me embarga. Podemos detenernos en los diferentes niveles de la actividad biológica, desde los más “automáticos”, como la digestión, la circulación de la sangre, los procesos hormonales, algunos reflejos, hasta los más controlados por la persona, como, por ejemplo, la respiración o la actividad de los sentidos, a los más típicamente humanos , debidos a nuestras decisiones, a la libertad y la voluntad. Sin embargo, todos son de la misma persona e interactúan de modo prodigioso. Podríamos afirmar que no existen procesos meramente corpóreos y otros espirituales: todos se necesitan mutuamente y se influyen recíprocamente. En fin, son actividades de la misma y única persona.

Cuerpo, inteligencia, afectividad y libertad interactúan, de modalidades diferentes, en toda situación existencial; es siempre el único YO personal, el sujeto de toda actividad. Paradójicamente, la enfermedad nos ayuda a percatarnos de esta interdependencia: un órgano o tejido enfermo no es sólo un fenómeno corpóreo, sino un evento que afecta a toda la persona. Puedo

La maravilla del cuerpo humano

decir “mi corazón está enfermo”, sin embargo, preferimos decir: “ Yo estoy enfermo, por una patología del corazón”; quien padece es el Yo personal, y no un órgano, a pesar de que es el órgano el que funciona mal.

Hay una conexión muy profunda entre cuerpo y Yo: el bienestar corpóreo se trasmite a toda la persona y el malestar, también. Podemos ver también la relación que va del Yo al cuerpo: un estado de plenitud psíquica y espiritual incide en el funcionamiento del cuerpo y en su bienestar; vale también lo opuesto: cuando estamos deprimidos o sin un proyecto de vida, también nuestro cuerpo empieza a funcionar menos.

Una consideración meramente biológica de la vida humana lleva a apreciar a la persona joven-adulta. Por eso se considera a la niñez y la adolescencia como estados de paso y preparación de quienes no han llegado todavía a la “madurez”; por otro lado, hay una devaluación del proceso de envejecimiento, en el sentido que los adultos-adultos o los mayores ya están en un estado de decadencia y de decaimiento. Se trata de uno de los problemas más agudos de nuestra cultura y sociedad.

En efecto, a lo largo de nuestra civilización se puede observar una oscilación respecto a la valoración de la corporeidad: por mucho tiempo hubo un cierto “desprecio” del cuerpo (pensemos en el filósofo griego Platón que definía el cuerpo como “la tumba del alma”); en las últimas décadas hay un ensalzamiento del cuerpo, poniendo entre paréntesis las demás facultades del ser humano.

Nuestra cultura, definida como “postmodernidad” , prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente, ante un futuro desalentador. Asistimos a una estetización general de la vida: se deja atrás la actitud prometeica por transformar el mundo, típica de la “modernidad”, para valorar, contemplar y disfrutar el presente; lo estético, que encuentra el cuerpo joven y bello su manifestación más atractiva, va conformando una nueva ética: disfrutar el presente.

En esta visión, fundamentalmente, el ser humano es “su cuerpo”. El cuerpo es expresión de la libertad; en el cuerpo y por el cuerpo el hombre se realiza a sí mismo y manifiesta su presencia en el mundo junto a los demás. No somos sólo sujetos de entendimiento y voluntad, sino seres corporales y afectivos: lo constatamos en el auge que tienen las emociones hoy en día.

La insistencia en el tema de la corporeidad - alentada por toda una dinámica de propuestas comerciales y de propaganda, de la alimentación y el ejercicio físico, hasta la cirugía estética y la moda – propicia que la sociedad postmoderna actual presente rasgos materialistas e individualistas. La moda del vestir, en particular, propone lo superficial, lo liso y brillante; las promociones evidencian la importancia de “la piel”, que debe seducir y mantener a flote la dinámica del producir y consumir.

Podemos dibujar un cuadro catastrófico respecto a la deriva que toma nuestra sociedad y cultura respecto al cuerpo humano, sin embargo, puede ser más útil ir descubriendo en los entresijos la verdadera belleza y la nobleza de la corporeidad humana, único vehículo de manifestación del yo personal y de la dimensión espiritual. ⚫

Inteligencia artificial, educación y salud

Lenta pero progresivamente la inteligencia artificial ha ido avanzando y hoy en día es omnipresente en nuestras vidas. Según algunos autores representa una segunda revolución industrial: para unos representa grandes avances y para otros un retroceso, ya que muchos, especialmente los ancianos y los menos escolarizados, se verán marginados, aumentando el abandono y la soledad en la que ya se encuentran muchos de ellos.

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de programas computacionales que simulan o imitan a la inteligencia humana con capacidades cognitivas capaces de resolver problemas que requieren razonamiento y percepción.

Su aplicación va desde el reconocimiento de imágenes y videos de personas y objetos, hasta el habla y la traducción automática de textos, pasando por la realización de tareas reservadas a la inteligencia humana como hacer tareas de investigación que en ocasiones superan las hechas por los humanos, especialmente en casos de personas con poca preparación académica.

La inteligencia artificial en la educación

Como médico y docente centraré esta presentación en los efectos en la educación en general y en especial en la educación médica. Desde mi perspectiva, vivimos tiempos, especialmente desde la llegada del internet en forma generalizada en los últimos años del siglo XX, en que muchos estudiantes han perdido el

gusto por leer los libros y escuchar a sus profesores que lenta pero progresivamente van siendo sustituidos por las redes sociales, los influencers y los tic-tokers, ya que muchos consideran una carga inútil el retener algunos conocimientos, que para esos están los celulares, las computadoras, los buscadores en internet como google, y los chatbots como el chatbot-GPT (Generative Pre-trained Transformer).

El chatbot-GPT es un bot conversacional diseñado para responder a una serie de preguntas con respuestas bastantes ciertas y exactas, buscando en diferentes fuentes de datos con el fin de recabar información clave y poder construir textos con diferentes títulos y formatos muy parecidos a los realizados por los humanos. Sin embargo, estos programas pueden cometer muchos errores y proporcionar una información errónea.

El plagio en ensayos y en trabajos de investigación

Una de las formas de aprendizaje es la realización de tareas escolares conocidas como ensayos en las que el profesor pide a los alumnos que investiguen determinados problemas, que en el siglo pasado requerían que el alumno leyese algunos libros y revistas que solo existían en las bibliotecas. A partir de los últimos años del siglo pasado, toda esa información, o casi toda porque muchas de las revistas técnico-científicas no están libres en internet, se inició el proceso de copia y pega, pero que ahora eso ya no es necesario: basta preguntarles a algunos buscadores o utilizar algunos chatbots y estos realizan esos ensayos que en ocasiones cuesta trabajo distinguir si fueron hechos por los alumnos o por la inteligencia artificial.

Además del plagio, consistente en presentar datos tomados de otros autores sin el crédito correspondiente y presentarlos como propios, lo que es éticamente inaceptable y está penado por la ley, es que el alumno no aprendió prácticamente nada porque, además de no haber hecho la investigación, en ocasiones no se toma ni siquiera la molestia de leerla; eso queda en evidencia cuando uno interroga al alumno sobre el tema o le pide que lo escriba manualmente.

Para detectar el plagio en este tipo de trabajos se han desarrollado programas computacionales que están siendo utilizados en la revisión de tesis de maestría y doctorados, y en los trabajos de investigación enviados

Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez

para su publicación.

Por supuesto que existen algunas ventajas del uso de la inteligencia artificial, ya que pueden ayudar en la búsqueda y sistematización de los datos existentes, pero no deben sustituir a la inteligencia humana.

La inteligencia artificial en la atención médica

La forma en la que practicaremos la medicina cambiará radicalmente en los próximos años debido a que la inteligencia artificial estará presente en todas las áreas médicas. Aquellas áreas con tareas más repetitivas serán las que necesitarán transformarse más rápidamente, como la inspección de la piel; tienen menos posibilidades de ser remplazadas aquellas en que la interacción humana es fundamental, como la rehabilitación.

En la actualidad con el uso de la IA es posible tener información en forma rápida y expedita, obtenida por el médico y plasmada en el expediente clínico electrónico utilizando algunos programas como ehCOS, para informes de laboratorio, LABSIS, para archivos de imágenes PSCS, y para reportes patológicos SIPAM. Estos datos pueden ser vaciados y fácilmente interpretados utilizando algoritmos de la IA que le ayudarán al médico a tomar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de una determinada enfermedad.

La inteligencia artificial también podrá ayudar a detectar y monitorear algunos padecimientos como las arritmias cardíacas mediante el uso de relojes inteligentes o identificar la aparición de signos y síntomas que nos indiquen el agravamiento de un paciente que nos permita una atención oportuna que puede significar salvarle la vida.

La relación médico paciente podría mejorar si el médico dejará de ocuparse en tareas repetitivas para concentrase en asuntos más complejos, que le permitieran dedicar más tiempos al paciente; sin embargo, la relación podría empeorar, al olvidarse que el paciente es un ser humano que necesita ser escuchado: el paciente acude al médico para que lo aconseje de cómo enfrentar su enfermedad; esto no puede ser sustituido por la inteligencia artificial.

Aceptación de la inteligencia artificial por los pacientes

Con la finalidad de conocer el grado de aceptación de la inteligencia artificial en la atención médica, se realizó un estudio cualitativo en Alemania en el que se incluyeron 35 pacientes (13 mujeres y 22 hombres) a los que se les hicieron las siguientes preguntas; 1) ¿Cuáles son los factores que harían que usted probablemente aceptara o rechazara la IA en los cuidados médicos? 2) ¿Qué

desafíos visualiza usted para un uso exitoso de la IA en los cuidados médicos? y 3) ¿Dónde ve usted aplicaciones potenciales del uso de la IA en los cuidados médicos?

La mayoría se mostró abierta al uso de los programas de inteligencia artificial como una forma de apoyo más que como un sistema independiente para la toma de decisiones. El uso de la inteligencia artificial pudiera ser exitoso si ésta es fácil de usar y se adapta a las características de cada uno de los usuarios.

Sesgos en los informes médicos de la inteligencia artificial

Los médicos en general, pero en especial los médicos en formación deben tener en cuenta algunos sesgos en los informes proporcionados por la inteligencia artificial , como el hecho de que muchos de los datos utilizados por esos programas no son representativos del caso que se está estudiando ya que la mayoría de las fuentes de información provienen de países desarrollados cuyas poblaciones y situaciones sociales no son la mismas que las existentes en México u otros países en desarrollo.

Riesgos del uso de la Inteligencia Artificial Generativa

Un editorial titulado “El lado oscuro de la inteligencia artificial en la educación médica” (Sánchez-Mendiola M., El lado oscuro de la inteligencia artificial generativa: ¿Debemos preocuparnos? Investigación en Educación Médica , 2024; 13: 5-8) es representativo de la preocupación de algunos grupos de personas, académicos, políticos y de la población general, que están emitiendo una señal de alerta para no caer el “canto de las sirenas de la tecnología”, para no adoptar a ciegas la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en nuestra vida cotidiana.

A continuación, y basado en el mencionado editorial, se mencionan algunos problemas, limitaciones y potenciales efectos adversos de la IAGen en medicina y educación: exageración de la IAGen a través de la mercadotecnia; proliferación de datos falsos y desinformación; plagio y falta de honestidad académica en algunos estudiantes y académicos al tratar de hacer pasar como propios trabajados elaborados por la IAGen; falta de conocimientos de los profesionales sobre las limitaciones del uso de la IAGen; exceso de confianza en ese tipo de tecnología que puede conducir a errores y problemas de todo tipo; falta de privacidad y seguridad de datos confidenciales.

En ese mismo sentido se pronuncian algunos autores cuando señalan que la digitalización de la medicina está produciendo grandes cambios en la medicina misma, generando una serie de problemas en la enseñanza y en el aprendizaje. ⚫

Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez

La muerte ante lo infinito

La idea de lo infinito es una de las nociones más profundas, misteriosas y provocadoras del pensamiento humano. En diversas culturas, filosofías y religiones, lo infinito se asocia a lo divino, lo cósmico y lo espiritual, revelando tanto el asombro humano ante lo que no puede ser contenido, como su anhelo de trascendencia. La infinitud, más que una cantidad sin fin o una propiedad matemática, es una experiencia límite, una presencia que desborda las estructuras del pensamiento y de la percepción ordinaria. No se puede contener, definir ni poseer. Se siente, se intuye, se sufre, y a veces, se ama.

Frente a lo infinito, el ser humano se descubre radicalmente finito: vulnerable, incompleto, transitorio, pero también abierto a una dimensión que lo trasciende. Esta apertura puede producir temor o fascinación, una atracción ambigua hacia aquello que no se puede comprender ni dominar.

Aquí entra en escena Rudolf Otto, con su célebre noción de lo numinoso. En Lo santo, Otto describe la experiencia de lo divino como el encuentro con una realidad que es mysterium tremendum et fascinans, es decir, que es un misterio que aterroriza y seduce al mismo tiempo Lo numinoso, forma viva de lo infinito, no se comprende racionalmente, sino que se experimenta con una mezcla de asombro reverente, pequeñez y sobrecogimiento. “Lo numinoso es lo completamente Otro, lo enteramente distinto de lo común y natural”.

Esta experiencia de lo infinito como “otro absoluto” no se limita a lo religioso; toca también lo estético, lo existencial y lo espiritual. El ser humano se enfrenta a aquello que no puede abarcar ni controlar, y ese hecho puede convertirse en umbral de transformación.

Incluso Nietzsche, en “La Gaya Ciencia”, nos plantea una pregunta radical: “¿Quieres esto una vez más, y otra vez, y otra vez eternamente?”. Es la idea del eterno retorno. Ante ella, el pensamiento se ve forzado a contemplar la infinitud del tiempo y a decidir si puede decirle “sí” a la vida para siempre. Lo infinito se convierte, entonces, en la prueba suprema de la afirmación de la existencia. Para Nietzsche, el verdadero espíritu libre es aquel que no teme el devenir infinito, sino que lo abraza sin necesidad de consuelo trascendente, creando sentido incluso en el abismo.

Desde la cosmología contemporánea también

Así a través de esta inmensidad se ahoga el pensamiento: y naufragar en este mar me es dulce (Leopardi - poeta)

somos confrontados con lo infinito. El universo observable contiene más de dos billones de galaxias… y, según algunas teorías quizás no sea el único. Existen modelos que postulan múltiples dimensiones, realidades más vastas y complejas de lo que podemos imaginar. La física cuántica, por su parte, ha demostrado que la materia y la energía no son entidades fijas, sino campos de probabilidad, entrelazados en una red invisible de interdependencias.

Como dijo Carl Sagan: “ Somos una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo ”. La infinitud cósmica no es solo física, sino también simbólica y espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el todo, sobre la conexión entre la materia, la energía, la conciencia… y la muerte.

Porque en medio de esta infinitud, el ser humano está marcado por la finitud de su existencia corporal. La conciencia de la muerte es la herida abierta que nos confronta con la paradoja central de la vida, que es precisamente el hecho de formar parte de un universo potencialmente eterno y, sin embargo, tener que morir y desaparecer. La muerte, no obstante, no es solo límite; también puede ser umbral. En muchas tradiciones espirituales, es el paso hacia una realidad más alta, hacia una forma distinta de ser.

El misterio de la muerte no anula la idea de infini -

Mtro. Omar Olvera Cervantes

to; la profundiza. Si la muerte no es un simple final, sino tránsito, entonces toca a la infinitud, porque trasciende lo visible. En ese sentido, la muerte no niega lo infinito; lo revela en su forma más íntima.

En la tradición judeocristiana, Dios no es solo el infinito metafísico, sino un Infinito personal, con rostro, amor y voluntad de encuentro. Es un Infinito que entra en el tiempo, en la carne y en la muerte. Es el Dios crucificado y resucitado. Como escribió san Agustín: “Tú estabas dentro de mí, más interior que mi interior, y más alto que mi altura”. Dios es, así, el más íntimo y el más trascendente; su infinitud no es una idea lejana, sino una presencia viviente.

“Siempre amado me fue este solitario cerro, y esta cerca que, de tantas partes del último horizonte, la vista excluye…”

En la misma línea mística, el Maestro Eckhart afirmaba que Dios es un “abismo sin fondo”, y que solo en el silencio del alma puede experimentarse su infinitud. Para él, Dios no es simplemente un ser supremo, sino el fundamento inefable del ser, el “nada divino” donde toda forma se disuelve y todo ego debe morir. Esta “muerte del ego” es también una forma de “morir antes de morir”, es forma de entrega total a lo Infinito.

La espiritualidad, entendida así, es la apertura del ser humano al Misterio, a lo que lo trasciende, pero también a lo que lo habita en lo más profundo. Es un movimiento de ir más allá de uno mismo, no por evasión, sino por expansión de conciencia, por comunión, por sentido.

En este tema, Giacomo Leopardi, poeta italiano del siglo XIX, cobra un lugar central. En su célebre poema L’infinito, no formula una teoría, sino que vive el misterio. El poema no habla del infinito como algo lejano o abstracto, sino como una experiencia íntima, inmediata y profundamente humana:

Desde el comienzo, Leopardi no intenta ver el infinito, sino sentirlo en su ausencia, en aquello que se oculta tras la colina. Es precisamente este “no-ver”, este detenerse en el límite de la percepción, lo que permite que surja lo infinito; no como una cantidad sin fin, sino como una presencia que desborda el yo, el tiempo y el pensamiento.

A diferencia de los racionalistas, Leopardi no concibe el infinito como una propiedad del cosmos, sino como una herida del alma. Es nostalgia, intuición borrosa, un naufragio dulce y terrible. En ese mar sin orillas, el sujeto se pierde… y se encuentra. La finitud se revela por contraste con lo inconmensurable, y el hombre se reconoce como un ser destinado a lo absoluto, pero atrapado en lo efímero.

Leopardi lo expresa con crudeza y belleza: el ser humano desea lo infinito, pero está condenado a lo finito. Esta tensión lo define. Y más aún, lo humaniza. Su visión del infinito es profundamente existencial y trágica. No hay redención garantizada, no hay consuelo último. Pero, en esa conciencia lúcida nace una forma de dignidad y profundidad espiritual. En realidad, nos invita a no negar el dolor, si no a transfigurarlo en pensamiento, en belleza, en arte.

La paradoja a la que nos enfrentamos en la búsqueda de un sentido trascendente consiste en anhelar lo que no se puede poseer. Esta paradoja convierte al infinito en símbolo de todo lo sagrado. En aquello que se escapa, que nunca se agota, que siempre se presiente, pero no se alcanza… es lo que da sentido a una búsqueda constante, a una duda nunca resuelta mientras se vive la vida mundana. Leopardi no busca domesticar el misterio; lo invoca, lo contempla y lo deja doler.

Immanuel Kant, en su reflexión sobre lo sublime, afirma que la razón humana puede concebir magnitudes que los sentidos no abarcan. El sujeto se siente desbordado, pero también engrandecido, porque posee la facultad de la razón, que lo conecta con lo infinito

Leopardi, sin embargo, va más lejos y más hondo. No confía en la razón como salvación; para él, lo que verdaderamente redime es la conciencia poética, el temblor ante lo inmenso. El infinito no es idea: es epifanía melancólica. “Y naufragar me es dulce en este mar…”

El infinito no se conquista, se sufre, se acoge, se ama con miedo y ternura. No hay elevación moral, como en Kant, sino aceptación de la fragilidad. Pero en esa fragilidad hay una grandeza y una forma de espiritualidad, la más sencilla de todas, la que está dispuesta a encontrarse con lo Otro. En ese sentido la verdad, en este horizonte, no se impone… se revela a quien sabe esperar, mirar, escuchar. El infinito no se mide, se intuye. No se posee, se desea. El yo se hunde en el mar del Infinito y, lejos de desaparecer, es acogido por algo más grande.

Frente al universo infinito que la ciencia descubre, frente al multiverso de la física moderna o la infinitud de la conciencia, Leopardi ofrece una clave existencial, que consiste en no comprender el infinito, sino habitarlo con humildad, con poesía, con dolor y con amor. Su voz nos recuerda que el ser humano no se define por su poder, sino por su anhelo insaciable, por su nostalgia de lo eterno, por su capacidad de mirar lo invisible y de ser herido por lo inmenso. ⚫

“Y en el pensar naufrago: dulce es el mar del Infinito.”

Mtro. Omar Olvera Cervantes

Victoria Molina / Psicoterapeuta

Distorsiones cognitivas: Falacias de Control, de los Debería y de Justicia

Continuando con el recorrido de las distorsiones cognitivas, en esta ocasión hablamos de otras tres que, como en varias ocasiones, encontramos con mucha frecuencia en un gran número de personas: la falacia de control, la falacia del debería y la falacia de justicia.

Aunque ya se ha mencionado que es común que las personas presenten más de una distorsión cognitiva, estas tres en particular suelen solaparse o aparecer en forma conjunta; tienen características similares que pueden encajar perfectamente en determinadas personalidades.

La falacia de control

Se manifiesta como una de dos creencias: que la persona no tiene control sobre su propia vida y es una víctima indefensa del destino (falacia de control externo), o que tiene el control total de sí misma y de su entorno (falacia de control interno). Ambas creencias son igualmente dañinas e inexactas.

Con la falacia de control externo , la persona atribuye todo lo que le sucede a factores externos, sin reconocer el papel que sus propias acciones y decisiones tienen en su vida. Cuando la persona se experimenta a sí misma como víctima, se sentirá irremediablemente impotente y sin ningún control sobre los acontecimientos de su vida; por tanto, responsabilizará a otros de sus desgracias y sufrimiento. Ante su impotencia, piensa que no puede construir su propia historia o hacer cualquier

cambio en ella. Para donde mire, sólo ve pruebas de su indefensión.

Suelen ser personas con altos niveles de ansiedad, mucha inseguridad, baja autoestima y con una profunda sensación de vulnerabilidad. Presentan, también, preocupación, resignación, ira, frustración y, por supuesto, mucha pasividad. Un ejemplo: “Estoy muy triste y preocupada porque mi matrimonio está muy deteriorado, pero no puedo hacer nada, todos los problemas los ocasiona mi esposo”.

En el otro sentido, con la falacia de control interno, la persona asume que todo lo que le sucede en la vida y en su entorno es el resultado de sus propias acciones y decisiones, sin reconocer la influencia de factores externos. Cuando la persona presenta este tipo de distorsión, se cree responsable de todo y de todos. Piensa que puede controlarlo todo, y aquello que no puede controlar le genera miedo o rechazo. Tiene la falsa creencia de poder saciar todas las necesidades; que es ella, y sólo ella, la responsable de satisfacer estas necesidades.

Este tipo de falacia es común en aquellos casos donde las personas sobreestiman su capacidad para controlar eventos externos, lo que puede llevar a decisiones poco maduras o a una evaluación errónea de la realidad.

Suelen ser personas muy controladoras, rígidas y perfeccionistas. Viven con altos niveles de ansiedad y estrés pues están sometidas a una elevada autoexigencia (“todo depende de mí”), lo que refleja una actitud omnipotente, sobrevalorando el grado de control, poder o influencia real que tienen sobre las personas o situaciones. Un ejemplo: “Me siento responsable de los conflictos que tienen mis padres, necesito hacer algo para arreglar esta situación”.

La falacia del “debería”

Consiste en el hábito de mantener exigencias absolutistas y rígidas , como si fueran dogmas acerca de uno mismo: “debo de…”, “tengo que…”; acerca de los demás: “deben de…” “tienen que…”; o acerca de la vida: “la vida debería -o no- de ser así”. Cualquier desviación de esas reglas o normas se considera intolerable y conlleva

alteración emocional extrema.

Las declaraciones de “debería” son aquellas que nos hacemos a nosotros mismos sobre lo que “deberíamos” o “debemos” ser o hacer. Estos pensamientos generan expectativas poco realistas que muy probablemente no se cumplirán. De no cumplirse esas expectativas, cuando los “debería” son dirigidos hacia uno mismo, las consecuencias emocionales son, principalmente, culpa y vergüenza, aunque también la frustración, insatisfacción, decepción, etc.; cuando se dirigen a los demás, genera ira y resentimiento, cuando es hacia la vida producen intolerancia, frustración y enojo.

Las personas que presentan esta distorsión se juzgan a sí mismas, y a los demás, según sus reglas rígidas y exigentes, y se caracterizan por el uso frecuente de afirmaciones como: “debería”, “no debería”, “tendría que” o “no tendría que”. Ejemplo: “Debería ser capaz de soportar los problemas con más ecuanimidad”, “No tengo que alterarme ante estos problemas”, “El jefe tendría que ser más comprensivo con sus empleados”, etc.

Este tipo de pensamientos tienden hacia la excesiva autocritica cuando están centrados en uno mismo. Cuando están dirigidos hacia los demás suelen favorecer la rabia o cualquier otro tipo de agresividad.

Debido a la rigidez de este patrón de pensamiento, estas personas suelen vivir en constante insatisfacción, son muy poco adaptables y sus niveles de tolerancia a la frustración son muy bajos. Todo esto repercute para una pobre calidad de vida.

Falacia de justicia

Es una distorsión cognitiva en la que los individuos creen irracionalmente que la vida debería ser inherentemente justa y equitativa. Ocurre cuando comparamos la realidad con un estándar personal de justicia y nos enojamos porque no se cumple.

Creer en la justicia puede ser un valor positivo que nos motiva a luchar por ella. Es cuando esta creencia se vuelve rígida e inflexible, generando expectativas poco realistas , que puede considerarse parte de un estilo de

pensamiento distorsionado.

Es fundamental comprender que la justicia no es un principio objetivo y universalmente aceptado; es subjetivo y, por tanto, varía de un sujeto a otro

Cuando la persona presenta este tipo de pensamiento y la realidad contradice lo que percibe como justo, se desencadena una cascada de emociones negativas, como dolor, miedo, rechazo, frustración, resentimiento, desilusión, etc. Se puede, también, caer en emociones destructivas como la envidia, la ira o la desesperanza.

Por todo esto, es común que se alimente un sentimiento de victimización e impotencia , impidiendo afrontar eficazmente la realidad.

La falacia de justicia nos mantiene atrapados en la amargura y la queja porque nos enfocamos en cómo “deberían” ser las cosas en lugar de como realmente son.

Aceptar que la vida no siempre es justa no significa resignarse, sino liberarse de un sufrimiento innecesario. Al aceptar la incertidumbre inherente de la vida y dejar de lado las expectativas rígidas e irreales de justicia, será más factible adoptar una mentalidad más adaptativa basada en la aceptación y la ecuanimidad.

Vale la pena recordar que disminuir la cantidad e intensidad de las distorsiones cognitivas se ha relacionado con la felicidad y la resiliencia. Cuando nuestros pensamientos están distorsionados, nuestras emociones también lo están. Al tomar conciencia y redirigir estos pensamientos negativos, podemos mejorar significativamente nuestro estado de ánimo y nuestra calidad de vida. ⚫

Victoria Molina / Psicoterapeuta

Problemas actuales de la Tosferina y cómo prevenirla

La tosferina, también llamada coqueluche, es una enfermedad de las vías respiratorias causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis . Es muy contagiosa y puede afectar a personas de todas las edades. En niños mayores y adultos suele ser una tos intensa, pero en bebés puede ser muy peligrosa e incluso causar la muerte.

Los síntomas incluyen ataques de tos prolongados que dificultan respirar, y en los más pequeños puede provocar neumonía, convulsiones o pausas en la respiración (apnea).

La vacunación es la mejor manera de prevenirla, pero la enfermedad todavía circula en el mundo y provoca brotes cada año. Durante la pandemia de COVID-19 hubo menos casos, porque las personas se aislaban más y usaban cubrebocas.

Sin embargo, en los últimos dos años los casos han aumentado en varios países, incluso en nuestra región, por factores como niños que no recibieron todas sus vacunas durante la pandemia; vacunas cuya protección disminuye con el tiempo, por lo que se necesitan refuerzos; adultos con tos leve que transmiten la enfermedad sin saberlo; más reuniones y viajes después de la pandemia; información falsa que hace que algunas personas no se vacunen.

Los bebés menores de 6 meses son los más vulnerables , sobre todo si no han recibido todas sus vacunas o si quienes los rodean no están protegidos. Los adolescentes y adultos pueden enfermar con síntomas leves, pero aun así transmitir la bacteria a los bebés.

Prevención, detección y control

Hay una serie de medidas muy efectivas que propician la prevención.

Vacunación infantil : los niños deben recibir todas las dosis de la vacuna DTP (difteria, tétanos y tosferina) según el calendario de salud.

Refuerzos : es importante aplicar refuerzos en la infancia y adolescencia.

Vacuna en el embarazo: las embarazadas deben vacunarse en el tercer trimestre para proteger al bebé desde el nacimiento.

Vacunación comunitaria: durante brotes, las autoridades de salud suelen vacunar a quienes estén atrasados o dar refuerzos en las zonas afectadas.

Cuando hay un caso de tosferina, es clave actuar

rápido: detectar a la persona enferma y buscar a quienes hayan estado en contacto; tratar con antibióticos (azitromicina o eritromicina) lo antes posible, idealmente en la primera etapa; proteger a las personas que viven con bebés o personas de alto riesgo, incluso si no tienen síntomas, dándoles tratamiento preventivo; aislar temporalmente al enfermo, si el médico lo indica, para evitar contagiar.

Algunos factores de prevención y control pueden ser mejorados: vacunas que duren más tiempo y eviten la transmisión; campañas de información claras para que la gente entienda la importancia de vacunarse; sistemas de salud que detecten más rápido los casos.

RINCÓN MÉDICO

La tosferina es prevenible y podemos protegernos si todas y todos nos vacunamos a tiempo. Si tienes un bebé en casa, asegúrate de que tú, tu familia y cuidadores tengan sus vacunas al día. La prevención es tarea de todos.

Tosferina en bebés

Si tu bebé tiene tosferina, es muy importante actuar rápido, porque en los lactantes esta enfermedad puede ser grave.

Aquí tienes la información clave en lenguaje claro.

Lo que hay que hacer de inmediato: llevar al bebé con el médico o al hospital, aunque parezca estar “bien” entre ataques de tos; no auto mediques antibióticos, porque el tratamiento debe ser recetado por un profesional; evita que esté cerca de otras personas, sobre todo bebés o personas con defensas bajas, hasta que el médico diga que ya no contagia; si el bebé tiene menos de 6 meses, la vigilancia debe ser muy estricta y muchas veces requiere hospitalización preventiva para evitar complicaciones.

Se presentan algunos datos de alarma en un bebé con tosferina que aconsejan una hospitalización o una visita con el médico: apnea (el bebé deja de respirar por segundos o parece que “se queda sin aire”); color morado o azulado en labios o cara durante o después de la tos; dificultad para respirar: respiración rápida, hundimiento de costillas o aleteo de la nariz; vómitos frecuentes después de los ataques de tos; somnolencia excesiva o dificultad para despertarlo; convulsiones, fiebre alta persistente o que sube rápidamente; no puede alimentarse bien (no succiona o rechaza el pecho/biberón).

Si el médico ya valoró al bebé y autorizó, se pueden realizar los cuidados en casa: mantener al bebé en un lugar ventilado, pero sin corrientes de aire; ofrecer tomas pequeñas y frecuentes para evitar que se canse y pierda peso; evitar humo, polvo o aerosoles que irriten la garganta; seguir el tratamiento antibiótico completo, aunque mejore; vigilar las horas de sueño y los episodios de tos, anotando cambios para informar al médico.

La tosferina en bebés puede evolucionar rápido; no esperes a que los síntomas empeoren. Un diagnóstico y tratamiento tempranos salvan vidas.

RESUMEN BASADO EN LA OMS/PAHO Y LITERATURA RECIENTE ⚫

Lic. María José Albanés Buentello

Telemedicina que acompaña el alma

“La ayuda de manera virtual les ha dado a las personas que sufren de un duelo el permiso que buscaban para poder explorar su alma como jamás se habían permitido hacerlo“ Lucy Buentello

En diciembre de 2023, en nuestro artículo “Telemedicina: Atención médica sin límites”, exploramos el potencial revolucionario de esta modalidad para acercar la salud a todos los rincones del mundo. No solo permite ofrecer atención en comunidades alejadas o de difícil acceso, sino que dignifica al paciente al brindarle la posibilidad de recibir acompañamiento desde la calidez y privacidad de su hogar. En un mundo donde la rapidez y la distancia pueden volverse obstáculos, la telemedicina ofrece una alternativa sensible, moderna y profundamente humana.

Pero más allá de la teoría o las estadísticas, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Es posible crear vínculos terapéuticos a través de una pantalla? ¿Se puede acompañar el dolor emocional a distancia? En Centro San Camilo A.C. no solo creemos que sí: lo hemos comprobado con resultados conmovedores.

El nacimiento de una nueva forma de acompañar

En los momentos más oscuros de la pandemia, cuando los abrazos eran peligrosos y el contacto estaba limitado por barreras sanitarias, en Centro San Camilo surgió una necesidad urgente: continuar ofreciendo acompañamiento tanatológico sin arriesgar la salud física de nuestros usuarios. Así nació la primera versión de los grupos de apoyo en duelo virtuales.

La intención era temporal: una alternativa de emergencia. Pero los resultados fueron tan positivos, tan humanos, tan genuinos, que nos dimos cuenta de algo esencial: no se trataba solo de mantenernos a flote. Estábamos abriendo una nueva puerta hacia formas más inclusivas y efectivas de brindar consuelo.

Testimonios que cruzan fronteras

Lo que inició como una respuesta al confinamiento se transformó en una herramienta poderosa para derribar otras fronteras : las geográficas, las físicas y, sobre todo, las emocionales.

Gracias a esta modalidad de atención virtual, hoy en

día se han acompañado procesos de duelo de personas viviendo en distintos puntos del mundo: México, República Checa, Inglaterra, Estados Unidos. Muchos de estos países —y también estados de la República Mexicana— carecen de una oferta tanatológica accesible. A través de la pantalla, Centro San Camilo ha logrado estar presente, escuchando y acompañando, sin importar la distancia. Además, la modalidad virtual ha permitido incluir a personas con movilidad reducida, adultos mayores o personas con discapacidades físicas, para quienes desplazarse hasta un centro de atención resulta complejo o incluso imposible. También ha ofrecido un espacio seguro para quienes, por cuestiones de seguridad o privacidad, prefieren recibir atención desde casa.

Uno de los descubrimientos más hermosos de este modelo ha sido su impacto emocional. Y es que, aunque el contacto físico sigue siendo valioso, hemos notado que, para muchas personas, el hecho de encontrarse en su

Lic. María José Albanés Buentello

propio hogar durante una sesión de acompañamiento genera un entorno de seguridad y libertad emocional que rara vez se encuentra en otros espacios.

La sociedad nos ha enseñado que llorar en público puede incomodar. Que mostrar nuestras emociones puede ser interpretado como debilidad. Pero en la privacidad de nuestro hogar, frente a una pantalla que nos conecta con otros dolientes y con un profesional que escucha sin juicio, el alma encuentra permiso para liberar. Lágrimas, recuerdos, palabras que se habían quedado atrapadas fluyen con una intensidad profundamente sanadora.

Hemos sido testigos de verdaderos momentos de catarsis , donde el silencio de un cuarto se convierte en un santuario de expresión. Es en ese espacio, íntimo pero compartido, donde muchas personas logran por primera vez hablar abiertamente de su pérdida, sin sentir que deben “comportarse” o “mantener la compostura”.

Grupos que se vuelven redes de vida

Una de las sorpresas más valiosas que ha traído esta metodología es la manera en la que los lazos entre

los participantes se han fortalecido, incluso a la distancia. Los grupos de apoyo ya no se limitan al tiempo de sesión. A través de grupos de WhatsApp, los integrantes continúan compartiendo mensajes , buenos deseos, palabras de aliento o incluso un simple “buenos días” que, en días difíciles, puede significar mucho.

Esta extensión de la comunidad fuera de la videollamada ha demostrado ser un motor poderoso de sanación colectiva. La sensación de pertenencia, de sentirse acompañado, de saber que alguien más está pendiente de ti, ha permitido que muchos participantes encuentren no solo apoyo terapéutico, sino una red de afecto y contención emocional.

Uno de los principales prejuicios que aún existe alrededor de la telemedicina es la idea de que la atención remota es fría o impersonal. En Centro San Camilo hemos demostrado lo contrario. Cuando hay voluntad, formación profesional y calidez humana, las pantallas se vuelven puentes.

Los facilitadores que guían estos grupos han desarrollado habilidades específicas para generar cercanía, incluso a través de lo digital. El tono de voz , la escucha activa, el uso del lenguaje corporal y la mirada atenta hacen que cada sesión sea un encuentro real, significativo y terapéutico.

Hacia un modelo híbrido e inclusivo

La reapertura paulatina de actividades presenciales no ha significado un retroceso en el modelo virtual. Por el contrario, ha abierto la puerta a un enfoque híbrido, donde cada persona puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Hoy en día, en Centro San Camilo ofrecemos grupos presenciales y virtuales , reconociendo que no hay una sola manera de vivir el duelo ni una sola forma de acompañarlo. Esta flexibilidad no solo es moderna, sino profundamente ética, ya que pone en el centro al doliente y sus circunstancias particulares.

Más allá de la tecnología, lo que la telemedicina ha traído a San Camilo es una revolución emocional Nos ha permitido ver de cerca la vulnerabilidad humana, pero también su fuerza. Nos ha enseñado que el duelo no tiene fronteras, pero sí necesita compañía. Y nos ha demostrado que, con creatividad, compromiso y calidez, es posible transformar la distancia en cercanía.

Si aún no conoces la gran labor e impacto que Centro San Camilo ha logrado a través de la telemedicina, te invito a acercarte a Lucy Buentello. Las historias que ha presenciado en sus grupos no solo inspiran… también abrazan el alma. ⚫

LA CORPOREIDAD

El cuerpo es la primera realidad que vemos de una persona; esta afirmación puede parecer banal, sin embargo, no existe un ser humano sin cuerpo. La c orporeidad es la primera manifestación de la persona: su cara, su mirada, su manera de apretar mi mano, su voz, su sonrisa y su llanto... A pesar de ser miles de millones de personas, cada una es única e irrepetible, no sólo en su afectividad, inteligencia, voluntad, espiritualidad, sino también en su manifestación corpórea.

Algunas veces se oye decir que cada uno “tiene un cuerpo”; en realidad, sería mejor afirmar que cada uno “es su cuerpo”, porque la dimensión física no es un objeto o una cosa que tenemos, sino la manifestación del yo. En este sentido el cuerpo es siempre “personal”, es decir, la manifestación externa del yo y de la subjetividad única de una persona.

El ser humano es un ser corpóreo y la corporeidad está involucrada en toda acción: la mente, la afectividad, la libertad pueden manifestarse sólo porque somos corpóreos.

Un lugar especial tienen los cinco sentidos y el lenguaje: podríamos representarlos como puertas y ventanas que nos comunican con lo exterior de nuestra interioridad y, al mismo tiempo, herramientas que permiten que la realidad externa ingrese a nosotros. Los sentidos, y también la palabra, son realidades corporales, sin embargo, desarrollan una función personal, de todo el ser humano: permiten el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la creación del universo simbólico extraordinario, que llamamos cultura.

Lo podemos observar en el desarrollo de los bebés y los niños: su crecimiento es, a la vez, corporal y personal; el empezar a caminar, va de la mano con la capacidad de coordinar el cuerpo, de relacionarse de manera diferente con el entorno (con las manos libres), de tener una visión más amplia respecto a la que tenían cuando gateaban. El desarrollo de la dimensión física se acompaña a un notable desarrollo de la inteligencia y de la vida afectiva y relacional, se vuelve más libre. La importancia de los sentidos y del lenguaje nos advierten, además, que no sólo soy mi cuerpo, sino que también el cuerpo es algo más que una realidad corporal: tiene una dimensión subjetiva y espiritual. Cada uno, en efecto, va conformando una particular relación con su dimensión corpórea. El filósofo francés del siglo XX, Mounier lo explicaba de esta manera: «No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros ... Por la solicitación de los sentidos me lanza al espacio, por su envejecimiento me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la eternidad. Hace sentir el peso de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia y de toda vida espiritual. Es

el mediador omnipresente de la vida del espíritu».

Podríamos afirmas que la corporeidad “es la misma persona en su aparición externa, la frontera física de la persona, el horizonte entre el mundo material y el misterio del yo personal. Por eso se le debe un respeto ya que es la manifestación de la persona: tocando el cuerpo tocamos a la persona, acariciando un cuerpo acariciamos a la persona, despreciando un cuerpo despreciamos al hombre o a la mujer que son ese mismo cuerpo” (Juan Manuel Burgos).

Cuerpo humano y cuerpo animal

El cuerpo humano ha sido considerado, a menudo, como un cuerpo “animal”; es lugar común afirmar que finalmente “somos animales”. Claramente se trata de una realidad incuestionable, sin embargo, no siempre se pone a luz la diferencia existente entre el cuerpo animal y el cuerpo del ser humano (nos ayudará en esta reflexión el filósofo, ya citado, Juan Manuel Burgos con su libro de Antropología filosófica).

La principal diferencia es la no especialización. El hombre, gracias a su falta de especialización, tiene mayor flexibilidad respecto a los animales: esta pobreza existencial (no sabe sobrevivir por su cuenta hasta después de muchos años de nacido), puesta al servicio de la inteligencia y la libertad, y mediante el uso de instrumentos adecuados, le permite realizar mejor que los animales muchas de las mismas tareas: nadar, desplazarse velozmente, alcanzar objetos elevados, sumergirse hasta profundidades insospechadas o incluso volar. El autor hace una afirmación ciertamente atrevida, pero atinada: “la no especialización del cuerpo humano es la base corporal de la libertad” Si tuviéramos una corporeidad ya plasmada y definida, sólo realizaríamos algunas tareas como los animales superiores, pero nos veríamos limitados en nuestras posibilidades de desarrollar otras excelencias.

Este hecho conlleva, también, la necesidad de un largo período de aprendizaje para poder alcanzar la madurez y para poder ser miembro de una sociedad

Pbro.

y una cultura muy sofisticadas y complejas. Lo que es establecido genéticamente puede manifestarse y desarrollarse en diferentes direcciones según las decisiones personales o las motivaciones del contexto.

Los estudios antropológicos subrayan algunas especificidades de los seres humanos respecto a los animales, es decir, la presencia de estructuras corporales especiales. Veamos algunas de ellas; permiten hacer la hipótesis que el cuerpo humano está configurado para cumplir funciones no orgánicas, es decir, para permitir que la persona exprese y desarrolle sus posibilidades psíquicas y espirituales a través de la corporalidad.

Ante todo, el bipedismo : es la capacidad de caminar erguido sobre dos extremidades. Es una característica distintiva de los seres humanos (también las aves, pero estamos en otra clase de animales). En la evolución humana, fue un paso crucial hacia el desarrollo de otras habilidades. Permitió liberar las manos, facilitando el uso de herramientas y el transporte de objetos. También mejoró el campo visual al elevar la cabeza y permitió una mayor eficiencia energética al caminar largas distancias.

Un segundo aspecto podemos rastrearlo en la colocación de los órganos sexuales que implica una relación sexual cara a cara y una mayor asociación entre sexualidad, afectividad y amor.

Otro elemento corpóreo es la asimetría funcional del cerebro que permite un desarrollo extraordinario de las capacidades racionales, técnicas, artísticas, poéticas y éticas; en fin, espirituales.

Como muestra de estas especificidades del cuerpo humano respecto al cuerpo animal, podemos examinar las manos : “la manifestación específica de la no especificidad porque no sirven concretamente para nada, pero, por su peculiarísima estructura, sirven para todo”, como afirma Burgos. Junto con las manos, otra peculiaridad es la estructura vocal, que es sofisticada (labios, dientes, cuerdas vocales, etc.) y permite al hombre emitir sonidos y palabras y crear los lenguajes que van tejiendo culturas y sociedades.

La mirada y el rostro

También las mascotas nos miran y, ciertamente, comunican sus emociones y establecen una cierta comunicación con nosotros. Sin embargo, entre las personas humanas las miradas alcanzan su zenit.

Con la mirada cada persona “trasciende”, sale de sí, comunica su interioridad, lanza mensajes a los demás, invoca piedad, desafía la situación.

La mirada puede también ser agresiva, hiriente: una mirada de odio que hiela el ambiente relacional, que suscita miedo.

Otras miradas expresan maravilla, estupor, asombro, embeleso, fascinación o sorpresa. Pueden también comunicar hastío, recelo o indiferencia; podemos despreciar y aniquilar a alguien con nuestra mirada o, peor aún, no mirándolo, como si no existiera, negando su identidad.

Hay la mirada de una madre hacia su bebé, la mirada de los novios o esposos, la mirada de complicidad de los amigos. En estos tiempos podemos también ser impactados por las miradas de los niños que viven y sufren en escenarios de guerra y manifiestan con su mirada los trauma de los que han sido víctimas o una invocación de auxilio dirigida un mundo que tiene una mirada indiferente o distraída.

Un particular significado toma las miradas con una connotación, más o menos evidente, de carácter sexual: una invasión de la interioridad, una violencia de la mirada que aparenta una relación que en realidad no ha florecido, una pretensión de intimidad a la que no tiene derecho.

No siempre detectamos el significado de las miradas, porque también en este ámbito se manifiesta el carácter tramposo e hipócrita de nosotros humanos, que logramos distorsionar las miradas para que manifiesten lo contrario de lo que está en la interioridad.

El rostro revela la intimidad, las actitudes profundas, los valores más afianzados, el estado de ánimo de uno: el rostro es como el resumen de la persona. “La cara es el espejo del alma, dice el refrán, y también se suele afirmar que, a partir de cierta edad, el hombre es responsable de su rostro porque allí queda fijada su crispación o su alegría, su actitud, el cansancio de la vida, la desesperación o la esperanza” (Burgos).⚫

EL CUERPO Y LAS EMOCIONES

El cuerpo humano es la estructura completa del individuo y comprende cabeza, cuello, tronco, brazos, manos, piernas y pies.

Los seres humanos poseen diversos mecanismos para mantener el equilibrio dentro del cuerpo; las alteraciones en este equilibrio desencadenan mecanismos para restaurar las condiciones necesarias para la vida y la salud.

La relación del cuerpo con la mente y las emociones con el estado de salud es algo que se ha aceptado desde algunas culturas antiguas. Pese a que se ha aceptado desde hace mucho tiempo, la ciencia actual no ha logrado descubrir la relación en su totalidad. Según la OMS, la definición de salud establece que es “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de lesión o enfermedad”.

Las emociones son el resultado de la interacción del individuo con su entorno. Cuando se experimentan, provocan la liberación de neurotransmisores que condicionan a su vez el progreso o remisión de alguna enfermedad. Estos procesos químicos suceden cada momento del día, por lo cual las personas están susceptibles a cambiar constantemente del estado emocional.

El individuo tiende a pasar por todas las emociones en el día, muchas veces sin que éste se dé cuenta

del mismo. Hay emociones positivas y negativas, las emociones positivas nos proporcionan vivencias de bienestar y las negativas nos ayudan a movilizarnos o salir de situaciones de peligro o nos impulsan a cambiar situaciones que nos pueden perjudicar.

En todas las enfermedades la afectación física conlleva a cambios en el estado psicológico y emocional, o la afectación psicológica y emocional nos lleva a cambios en el estado físico; en la enfermedad se producen cambios en el entorno, que nos llevan a condicionarnos días, meses o por tiempo indefinido

En estos cambios en la vida de la persona es importante aprender a regular las emociones provocadas por una modificación importante en la salud, lo que nos va a ayudar a que el paciente obtenga mayor aprendizaje y disponibilidad para enfrentar dicha situación. Con esto se busca un resultado mejor para el paciente.

Por ejemplo, una situación de relación de cuerpo-mente-emoción podría ser la colocación de una prótesis de rodilla: la afectación es física, pero se le añade afectaciones emocionales y psicológicas en comparación de una persona saludable.

Una persona con un entorno desfavorable, además de tener este problema físico, se le añade una carga emocional negativa y por lo tanto una actitud menos resiliente ante la adversidad, lo que puede ocasionar resultados negativos y conflictos ante su entorno.

En cambio, una persona que tiene un entorno favorable, pese al daño físico, tiene un apoyo emocional y psicológico lo que conlleva a un resultado positivo y optimista.

Los organismos vivos tendemos a adaptarnos al ambiente que nos rodea. Prueba de ello es que el estado emocional cambia, el cuerpo cambia y los genes también cambian ante determinadas circunstancias; estos últimos tienden a activarse y desactivarse en diferentes momentos de nuestras vidas, en respuesta a la necesidad de adaptaciones, para sacar las mejores expresiones de nosotros para confrontarse a ese ambiente.

El estado emocional del individuo está determinado por los neurotransmisores que son sustancias químicas que transmiten señales entre las neuronas. Entre las más importantes se encuentra la dopamina que está asociada con el placer, la motivación y la recompensa que en niveles adecuados generan sentimientos de felicidad y satisfacción.

Por otro lado, se encuentra el cortisol, la hormona principal del estrés, que prepara al cuerpo para situaciones de emergencia; cuando el estrés se vuelve crónico

puede llevar a niveles elevados de cortisol, afectando negativamente la salud mental y física.

Por ende, la relación entre estado emocional y salud física y mental va a estar estrechamente relacionada.

Ciertas actividades ayudan a regular el estado emocional-físico-mental: podemos mencionar yoga, meditación, terapia conductual y ejercicio físico.

En conclusión, el estado emocional influye en el estado de salud , de manera positiva o negativa, por lo que la persona se verá beneficiada ya sea por un ambiente estable, una red de apoyo y un estado anímico adecuado para superar la enfermedad o se verá perjudicada en su estado de salud, exista o no una enfermedad de base. ⚫

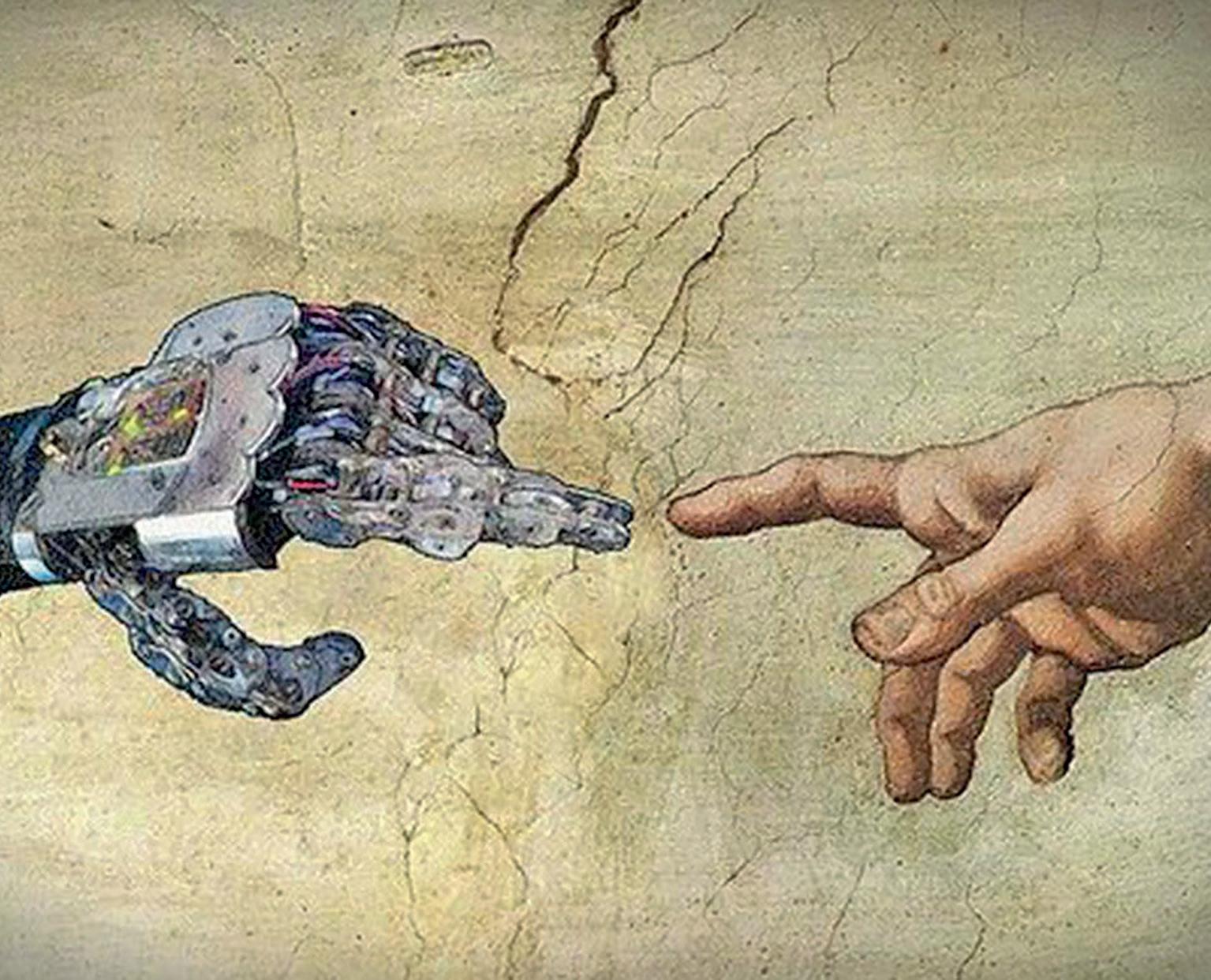

EL TRANSHUMANISMO: PROMESAS Y LÍMITES

En el umbral de una nueva era tecnológica, el ser humano se enfrenta a una de las preguntas más desafiantes de su historia: ¿qué significa ser humano cuando la biotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética prometen superar nuestras propias limitaciones naturales? Esta interrogante se sitúa en el corazón del transhumanismo, una corriente de pensamiento que propone la transformación radical del ser humano mediante el uso de tecnologías emergentes . A diferencia de los avances médicos tradicionales, el transhumanismo no busca solamente sanar o restaurar, sino trascender los límites biológicos con el ideal de alcanzar un estado posthumano.

En este proceso, el cuerpo deja de entenderse como un dato dado por la naturaleza o por la biología, para convertirse en un soporte modificable, rediseñable y optimizable. Surge así una profunda resignificación de la corporalidad, en la que el cuerpo humano se presenta como materia prima disponible para la intervención técnica.

Este artículo aborda el transhumanismo como modelo antropológico y filosófico, analizando sus ventajas, sus límites y sus posibles consecuencias no deseadas. Este nuevo modelo nos invita a proponer una respuesta crítica y humanizadora que permita integrar los

El progreso tecnológico solo es verdaderamente humano cuando potencia la dignidad y libertad de la persona

beneficios del progreso tecnológico sin perder de vista los fundamentos éticos, existenciales y simbólicos que configuran nuestra humanidad.

Actualmente, el transhumanismo se define como un movimiento filosófico, científico y cultural que aboga por el uso de la tecnología para mejorar las capacidades físicas, cognitivas y emocionales del ser humano. En su núcleo conceptual está la idea de que es posible y deseable intervenir en nuestra biología para expandir las fronteras de lo humano. Las prótesis biónicas, los implantes neuronales y los sistemas de asistencia inteligentes representan una revolución para personas con discapacidades físicas o neurológicas, abriendo oportunidades inéditas de inclusión y autonomía.

También se está explorando el uso de tecnologías avanzadas para el control del dolor físico, la ansiedad o la depresión, mediante intervenciones como la neuroestimulación, los implantes cerebrales , la edición genética o algoritmos predictivos de salud mental. Estas innovaciones prometen reducir significativamente el sufrimiento físico y psicológico, permitiendo incluso alcanzar estados de bienestar sostenido o una suerte de serenidad programada. Desde esta perspectiva, el malestar psíquico sería minimizado o suprimido de forma eficaz mediante soluciones técnicas.

Estas promesas tecnológicas se inscriben en una visión utópica del progreso, donde el ser humano, auxiliado por la técnica, superaría no solo enfermedades y discapacidades, sino también los límites fundamentales de su biología. Se está proyectando así un nuevo horizonte de perfección que retoma antiguos anhelos

Mtro.

Omar Olvera Cervantes

de trascendencia y plenitud, esta vez con el ropaje de la tecnociencia.

Sin embargo, esta narrativa encierra riesgos de reducción antropológica; si el dolor, la enfermedad o la muerte son suprimidos o eludidos, ¿qué lugar queda para la compasión, la resiliencia o el sentido existencial del sufrimiento?

El transhumanismo, además, plantea dilemas éticos, antropológicos y sociales que exigen una reflexión crítica. Una de las principales preocupaciones gira en torno al acceso desigual a estas tecnologías, ¿quién podrá beneficiarse realmente de las mejoras transhumanistas?

Existe el riesgo concreto de que estas innovaciones queden al alcance exclusivo de una élite económica y geopolítica , generando una nueva forma de desigualdad no solo económica, sino también corporal y cognitiva. Se vislumbra así una sociedad dividida entre seres humanos “mejorados”, con mayores capacidades y longevidad, y seres humanos “no mejorados”, potencialmente excluidos o considerados obsoletos.

Al priorizar valores como la eficiencia, la perfección o la longevidad, el transhumanismo corre el riesgo de deshumanizar aspectos esenciales de la existencia, tales como la vulnerabilidad, la interdependencia, la historicidad y el límite. Estas dimensiones no constituyen fallas del sistema humano, sino elementos constitutivos de nuestra condición finita. En el reconocimiento de la propia fragilidad se abre el espacio para el cuidado, la solidaridad y la ética del encuentro. El intento por erradicar todo sufrimiento podría llevar a suprimir también el proceso de significación vital que nace del dolor, la pérdida o el duelo.

Aunque el control del sufrimiento representa un avance legítimo, no se debe sacrificar la humanidad en nombre de la mejora. Necesitamos una mirada ética que articule el progreso con una comprensión profunda de lo que significa ser humano en toda su complejidad . Esto nos invita a considerar al cuerpo doliente, la mente libre, el espíritu inquieto y la necesidad de vínculo como un todo integrado que nos hace ser lo que somos como humanos a lo largo de todo el arco existencial.

Si nuestras emociones, decisiones y pensamientos pudieran ser tecnológicamente modificados o dirigidos, ¿qué quedaría de la libertad, de la autenticidad o del sentido del yo? Además, el deseo de inmortalidad biológica que anima a muchos transhumanistas puede ocultar un rechazo radical de la muerte, dificultando su integración como parte esencial de la existencia.

Una de las tensiones más significativas que plantea el transhumanismo es la resignificación del cuerpo. Este ya no se concibe como el lugar de la experiencia, del límite, del deseo o del vínculo con el otro, sino como un objeto técnico optimizable. El cuerpo deviene como un producto editable, mejorable, reemplazable

Esta visión instrumental corre el riesgo de desarraigar al sujeto de su historicidad y de su dimensión encarnada, debilitando la riqueza simbólica y existencial de la corporalidad vivida.

El cuerpo, en su fragilidad, envejecimiento y vulnerabilidad, ha sido tradicionalmente el espacio donde se revelan el amor, la compasión, la entrega y el cuidado. Al transformarlo en un objeto técnico, el sujeto corre el peligro de alienarse de su condición humana, perdiendo el arraigo con lo que le permite reconocerse como finito, dependiente y solidario. Frente a esta perspectiva tecnocrática, urge recuperar el valor existencial y simbólico del cuerpo vivido, no como algo a superar, sino como lugar de revelación de sentido.

El transhumanismo representa una promesa seductora en tiempos de aceleración tecnológica, al ofrecer un ideal de perfección y control sobre la naturaleza humana. Sin embargo, también revela profundas tensiones éticas y antropológicas que no pueden ser ignoradas. Frente a los excesos tecnocentristas, se hace necesario recuperar una visión integral del ser humano, que no disocie cuerpo, razón, espíritu y comunidad.

Una propuesta humanizadora no reniega de la tecnología, sino que la subordina al servicio de la dignidad humana. El verdadero progreso no consiste únicamente en la superación de los límites biológicos, sino en el cultivo de la sabiduría, la compasión, la justicia y el sentido. Solo desde una ética del cuidado y de la responsabilidad solidaria, podremos orientar el desarrollo tecnológico hacia una civilización más humana, donde el cuerpo no sea superado ni descartado, sino reconciliado con su significado profundo. ⚫

La muerte en la danza

El amor y la muerte son los dos grandes temas de la literatura, como tantas veces se ha dicho. En anteriores entregas, hemos hablado de diversos estilos literarios, ejemplos de una narrativa que tiene como eje a la muerte. Agrego que no sólo en la literatura, sino en el arte en general existe la muerte fecundando la expresión artística: en la pintura, en el teatro, en la escultura… Hablemos por ejemplo del Ballet y la Muerte.

Giselle

Propongo, entonces, uno de los ballets más bellos e intensos del repertorio balletístico romántico: “Giselle”, obra en dos actos, y ejemplo perfecto del movimiento estético denominado “romanticismo” que permeó todo el siglo XIX, en prácticamente todas las disciplinas artísticas. Destaco su belleza musical, su reto enorme en materia coreográfica, su contenido en el terreno de lo fantástico y la profundidad de su mensaje, analizado a la luz de su época y en el contexto del romanticismo.

La partitura musical de este ballet fue compuesta exquisitamente por Adolphe Adam, músico francés (1803-1856), y es considerada una obra maestra en el ballet clásico.

Hablemos de la heroína, Giselle, una joven campesina, sencilla, dulce y feliz, que un día, paseando por el campo conoce al joven Albrecht y se enamora de él, pero ese muchacho resulta ser un noble disfrazado de campesino y, además, ya comprometido en matrimonio

con otra dama, de la nobleza, por supuesto.

Al descubrir la verdad y darse cuenta de que ha sido engañada, Giselle (ya delicada del corazón), al enterarse, se vuelve loca de dolor, y muere de pena: dramática Giselle era una joven campesina…escena, intensificada por la música, que concluye con la muerte de Giselle. Es el fin del primer acto del ballet.

Las Willis

Ahora bien, la leyenda dice que, si una joven muere sin realizar su amor, habrá de integrarse a las Willis, es -

Yolanda Zamora / yolanda.zamora@gmail.com

píritus de las novias muertas antes de su matrimonio, que se convierten en espíritus vengativos que, habiendo frustrado su anhelo de amor, vagan por las noches en los bosques, vengándose de quienes les han engañado, o incluso de todo aquel que se atreve a internarse en las frondosidades del bosque; las Willis los someten a danzar y danzar, hasta caer exhaustos y moribundos.

El segundo acto de este ballet nos presenta a Albrecht visitando la tumba de Giselle, arrepentido, y cómo ella sale de la tumba para proteger a Albrecht. Los espíritus blancos de las Willis intentarán acabar con Albrecht, rodeándolo y haciéndole saltar y bailar. Albrecht está exhausto, pero aparece Giselle y lo cubre y protege con su cuerpo, mientras suplica a la reina de las Willis que lo perdone, y que lo deje en libertad. La reina de las Willis , sin embargo, es implacable, y continúa con su rutina de hacer bailar a Albrecht hasta agotarlo.

Albrecht cae, no puede más… Giselle a su lado, intenta protegerlo.

Amor, locura, muerte… y redención

La muerte de Albrecht en manos de las Willis parece inminente. De pronto, se cuelan las luces del alba y los cantos de los pájaros se empiezan a escuchar dando la bienvenida al amanecer. Con el alba, viene el alegre repiquetear de una distante campana. Las Willis, con la llegada de la luz del día, se retiran. Albrecht está salvado y declara su amor a Giselle. Pero, es demasiado tarde. Ella le explica que debe volver a su tumba. En la vida hay consecuencias inevitables.

Él se arrodilla y le pide perdón e inician su última danza. Ella lo ha perdonado, lo ha salvado y lo ha redimi-

do con la fuerza de su amor. Ahora, Giselle desaparece, para siempre en su tumba.

Algunas consideraciones finales

¿Qué propone este ballet, como eje temático? No la muerte, sino la salvación por amor. Interesante resulta el hecho de que, más allá de la muerte, aún persiste, en Giselle, la decisión, de seguir amando, y hacer del amor una herramienta de salvación y redención

Las fuerzas del mal, las Willis, han sido vencidas por el amor. Finalmente, la naturaleza converge, y es la Luz que llega desde lo alto, e invade la escena, la encargada de protagonizar la salvación de Albrecht.⚫

Potencial integral del desarrollo humano versus Medio Ambiente

La sostenibilidad y la calidad de vida están intrínsecamente relacionadas, al asegurar el uso responsable de los recursos naturales y proteger el medio ambiente, creando las bases para una mejor calidad de vida.

A este logro puede contribuir un programa médico educativo de autocuidado integral que se enfoque en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la adaptabilidad del ser humano con su entorno para la preservación de la naturaleza.

La sostenibilidad es un camino hacia una mejor calidad de vida; una mejor calidad de vida impulsa la sostenibilidad.

¿Qué es un sistema sostenible?

Un sistema sostenible es aquel que se diseña para funcionar de manera equilibrada y eficiente a lo largo del tiempo, sin agotar los recursos necesarios para su funcionamiento y sin causar daños irreversibles al entorno. Este término se aplica a diversos contextos,

como la ecología, la economía, las organizaciones, y hasta el desarrollo personal.

Principios clave de un sistema sostenible

Uso eficiente de recursos: aprovechar los recursos (naturales, financieros, humanos, etc.) de manera racional, evitando el desperdicio y asegurando su disponibilidad futura.

Regeneración: permitir que los recursos utilizados puedan renovarse o regenerarse en lugar de agotarse por completo.

Equilibrio: mantener una relación equilibrada entre las entradas y salidas del sistema para evitar colapsos, agotamiento o sobreexplotación.

Adaptabilidad: ser capaz de ajustarse a cambios en el entorno, ya sea por factores externos o internos, para mantener su funcionalidad.

Impacto positivo o neutro: minimizar o eliminar

Dr. Luis Altamirano Álvarez

los impactos negativos sobre el medio ambiente, las personas y las comunidades, fomentando un efecto positivo a largo plazo.

Podemos rastrear muchos ejemplos de sistemas sostenibles en diferentes ámbitos de vida y de la organización social.

En la naturaleza: un bosque saludable, que consuma dióxido de carbono, produzca oxígeno y mantenga la biodiversidad, todo mientras se autorregula; ciclos naturales, como el ciclo del agua o el ciclo del carbono, que reutilizan recursos constantemente.

En la economía: una economía circular, entendida como un modelo en el que los productos y materiales se diseñan para ser reutilizados, reciclados o reparados, reduciendo residuos; energías renovables, es decir, un conjunto de sistemas de energía solar o eólica que no dependen de combustibles fósiles no renovables.

En el desarrollo personal: un sistema sostenible en la vida personal puede incluir hábitos pequeños y realistas que aseguren el bienestar físico, mental y emocional de una persona a largo plazo sin agotarla.

En organizaciones o empresas: prácticas laborales que promueven un equilibrio entre productividad y el bienestar de los empleados, junto con el uso responsable de recursos para no comprometer el futuro.

¿Por qué es importante un sistema sostenible?

Garantiza la longevidad del sistema (ya sea un proyecto, una organización o un ecosistema). Y en particular genera una mejor calidad de vida en la vejez y una muerte digna de la persona.

Promueve el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Fomenta la resiliencia frente a los cambios y crisis inesperadas.

Reduce impactos negativos, como la degradación ambiental, el agotamiento de recursos o el estrés en los humanos.

En conclusión, un sistema sostenible es crucial porque asegura que las necesidades del presente se satisfagan sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Implica un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente.

Mejora la calidad de vida de las personas al asegurar un entorno saludable y oportunidades para el desarrollo personal. ⚫

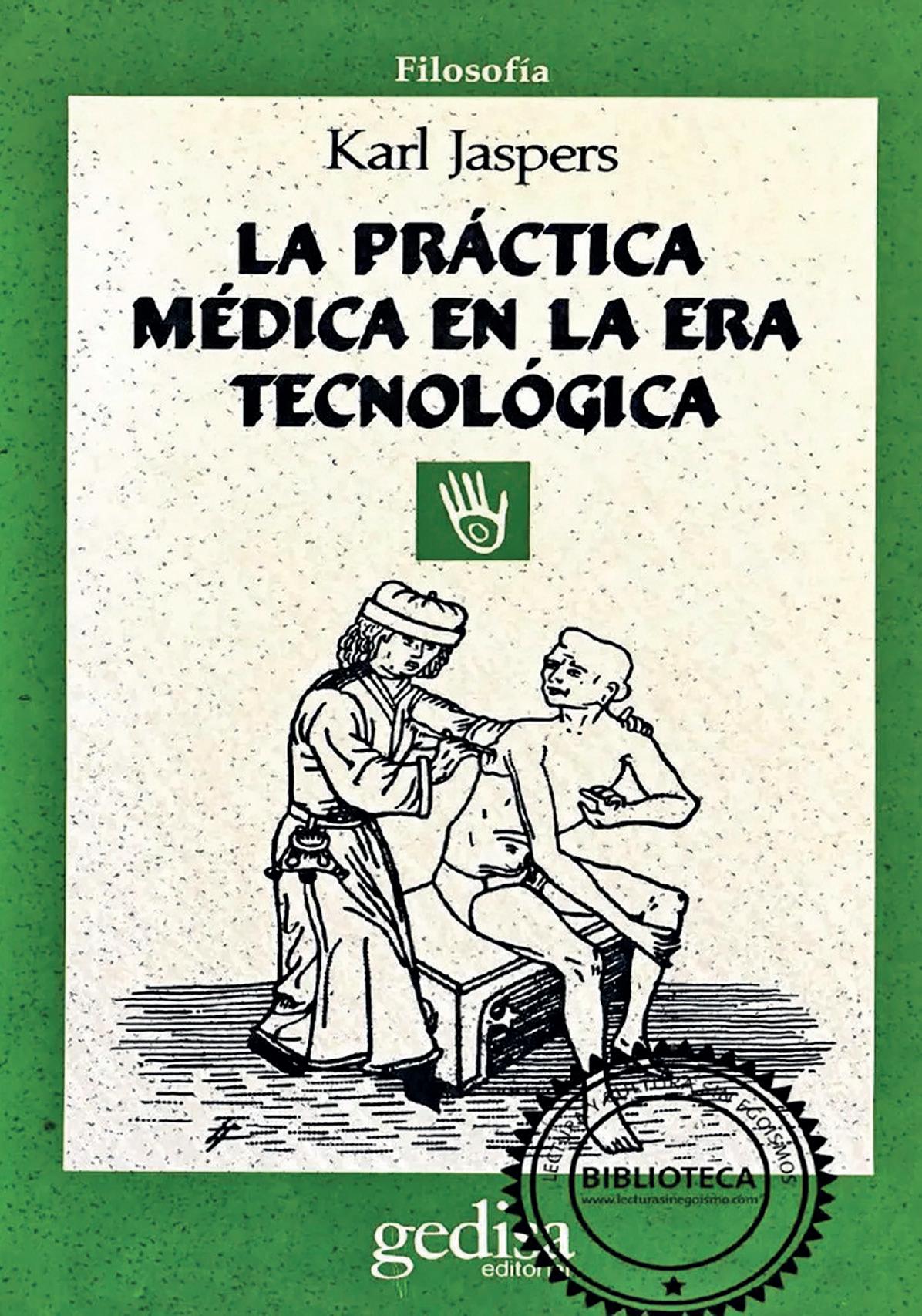

Bioética y aparatización del ser humano: Karl Jaspers

Existen nuevos aparatos sinfín; nueva aparatología sin límites. Aparatización sin remedio del ser humano. Dependencia in crescendo de artilugios aquí y allá traídos a la luz por los aparatologistas, emanados de Silicon Valley o en otras latitudes.

El ser humano es aparatizado en forma consciente o inconsciente. Los tecnof ílicos, amantes y enamorados de los nuevos aparatos, compiten con los tecnofóbicos conscientes de las tragedias y las magias creadas por la ciencia que no deja de aparatizarnos.

Cursivas sinfín, tiliches sinfín… Debido a la fuerza de los grupos antiaparatizadores algunas realidades tecnológicas han sido y son todavía cuestionadas. Día tras día, la aparatización ha transformado y transformará cada vez más al homo sapiens (cada vez menos sapiens) sin preguntarse: ¿se deben o no se deben hacer más pruebas aparatizadas?, ¿es ético o no proseguir y crear nuevos aparatos?

La generación de máquinas novedosas tiene un crecimiento geométrico: un nuevo artilugio da pie a dos; dos nuevos artefactos siembran ideas poderosas para crear otros aparatos. La aparatología es un mosaico infinito, similar a las teselas, cuyas formas, materiales y colores rayan en el infinito. La aparatología –tratamiento que se efectúa mediante el empleo de aparatos- abarca incontables quehaceres.

Aparatizado frente a mi computadora reflexiono sobre la bioética y la medicina contemporánea , sobre aparatos sinfín y la nueva y decadente medicina; es decir: el muy anunciado fin de la relación doctor-paciente, cuya decrepitud se vincula con la imparable tecnología.

Del final del galeno, que escruta el rostro del enfermo y del paciente “cercano” que en ocasiones conoce rincones de la geografía del médico, se ha escrito desde hace tiempo. La práctica médica en la era tecnológica de Karl Jaspers (Gedisa, Barcelona, 1988), es un viejo libro cuyos mensajes no han envejecido. Publicado originalmente en alemán en 1958, Jaspers (1888-1969), psiquiatra, médico, profesor de psicología y filosofía, denostado por el régimen nazi, ya que su esposa era judía, reflexionó sobre el ascenso de la tecnología y sus repercusiones.

El libro reúne la mayoría de sus escritos sobre medicina y tecnología; en sus textos destacan sapiencia, veracidad y advertencias. Se lee en la reseña del susodicho: “Fue médico entre los pensadores y filósofo entre

los médicos”. Dicha dualidad le permitió comprender los entresijos de tales escuelas y cavilar acerca de ellos.

A Jaspers le preocupaba que el ser humano se convirtiera en un instrumento de la ciencia y, a la par, temía al auge de la tecnología. Ambas realidades atentaban – atentan - contra la esencia del ser humano. El libro fue publicado hace 65 años: ¿qué diría hoy el profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg?

Transcribimos una entrada: […] Existen hoy en día

auténticas y grandiosas concepciones biológicas. Sin embargo, la tendencia general parece contraria. En todo el mundo se educa gente que sabe mucho, que ha adquirido particular destreza, pero cuyo ejercicio autónomo, cuya facultad para un sondeo exploratorio de sus pacientes son escasos. Estas tendencias a la especialización y al adiestramiento constitu -

Eduardo Casillas González / Máster en Bioética

yen las tendencias generales de la época. Por todas partes la técnica da origen a grandes empresas, se generaliza el trato con las masas, que lleva a una nivelación por la cual los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La aparatización agosta la facultad del juicio, la riqueza del poder ver, la espontaneidad personal.

A Jaspers le preocupaba la aparatización de la medicina. Tenía y tiene razón. La tecnología médica es uno de los grandes triunfos de la medicina. Bien usada es un instrumento invaluable. Cuando el galeno se convierte en rehén y fanático de ella le transfiere al enfermo su praxis. Quien pierde es el segundo. Su patología se aparatiza, sus quejas se estudian gracias a la aparatización de la medicina y del doctor, y el enfermo será diagnosticado después de ser aparatizado

Ello se extiende, desde luego, a lo digital. Se denomina nativo digital, u homo sapiens digital, a las personas que nacieron durante las décadas de 1980 y 1990, como quien escribe, nacido en 1982. En ese tiempo la tecnología digital comenzaba a ganar espacio; en las naciones ricas pronto estuvo al alcance de sus habitantes, sobre todo de los jóvenes de las clases adineradas. Los nativos digitales cuestionan poco el crecimiento sin freno de la tecnología digital: son parte de ella. Sin sus beneficios y bonanzas, la vida es impensable; crecer con ella y en ella aleja casi cualquier cuestionamiento sobre su provecho y posibles perjuicios.

Los inmigrantes digitales , las personas nacidas antes de la década de 1980, crecieron sin las maravillas de la tecnología digital e hicieron –y hacen su vida- sin o con menor dependencia técnica cuando se les compara con los nativos digitales. No es mejor un grupo que otro. Son diferentes. Diferentes en cuanto a algunas percepciones del mundo y de las personas.

Enlistamos algunas cuestiones, a sabiendas de que desde luego son cuestionables. La técnica ha transformado el valor del conocimiento y la trascendencia de la sabiduría; la advertencia previa no es nueva. El poeta T.S. Eliot, en La roca (1934), lo advirtió: “ Invenciones sin fin, experimentos sin fin, nos hacen conocer el movimiento, pero no la quietud, conocimiento de la palabra, pero no del silencio, de las palabras, pero no de la Palabra. […] ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información?