9 minute read

LUDWIG CELLERE BLICKT ZURÜCK

Etwa 83 Jahre alt war Ludwig Cellere, als er die „Memoiren meines Lebens“ zu schreiben begann. Sie blieben ein Fragment – und enden vor seiner Deutschlandreise, die er anfangs der Zwanzigerjahre angetreten hatte.

Die spannende Lektüre bringt Erstaunliches zu Tage: Zuallererst einen Umgang mit der deutschen «Fremdsprache», der – nach seinen wenigen Schuljahren in riesigen Klassen – bewundernswert ist. Ausdrucksstark und weitgehend fehlerfrei schreibt Ludwig Cellere in grosser Selbstverständlichkeit über Wander- und Kinderarbeit, über Hunger, Durst und Heimweh, über Enttäuschung und Verlust. Mit grossem Erinnerungsvermögen, aber ohne jede Wehleidigkeit blickt er auf die ersten 33 Jahre seines Lebens zurück. Das ist anrührend, geht unter die Haut und macht seine Ausführungen zu einem Zeitdokument, das über die persönliche Geschichte hinausgeht.

Advertisement

Memoiren meines Lebens

Mein Name ist Umberto Lodovico Cellere, geb. am 8. Mai 1887 in Sewen bei Masmünster im Ober-Elsass, östlich des Ballon d’Alsace. Ich bin Sohn des Giusto Filippo und der Marietta (Maria) Facchin. Meine Schwester wurde 1888 in Weizen geboren, das damals zum Grossherzogtum Baden gehörte.

Mein Vater arbeitete bei der Zürcher Firma Bossart (genannt «WasserBossart») am Bleicherweg 4. Damals waren die Wasserversorgungen im ganzen Schweizerlande häufig in Ausführung, so z.B arbeitete mein Vater innert sechs bis sieben Jahren in Seewen, Weizen, Dietlikon, Mühlheim-Wigoltingen und Wila-Turbenthal, wo ich den Kindergarten besuchte. Von hier verlegten sich meine Eltern nach Lothringen und Luxemburg, zuerst drei Jahre nach Düdlingen. Hier begann meine Schulzeit, danach ging es weiter nach Rombach in Lothringen. Wir blieben zwei Jahre hier, und auch in Rombach ging ich zur Schule. Wöchentlich hatten wir zwei Stunden Französisch. Anschliessend übersiedelten wir nach Redingen, wo Erzbergbau betrieben wurde. Hier ging ich noch ein bis zwei Jahre in die Schule und schloss damit meine Schulzeit ab.

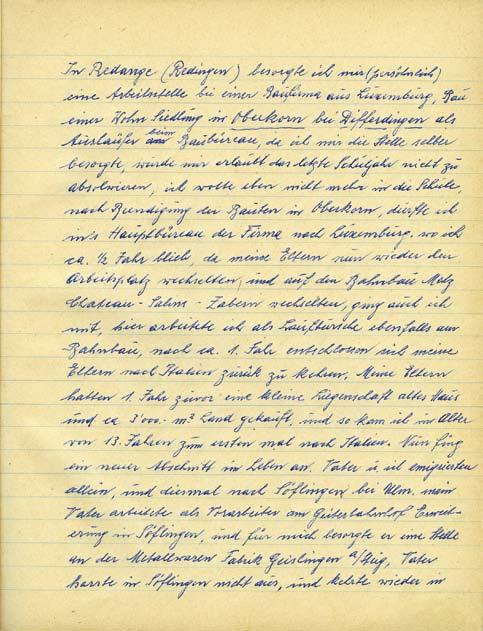

In Redingen (Rédange) besorgte ich mir persönlich eine Arbeitsstelle bei einer Baufirma aus Luxemburg. Beim Bau einer Wohnsiedlung in Oberkorn bei Differdingen arbeitete ich als Ausläufer beim Baubüro. Da ich mir die Stelle selber besorgt hatte, wurde mir erlaubt, das letzte Schuljahr nicht zu absolvieren. Ich wollte eben nicht mehr in die Schule.

Nach Beendigung der Bauten in Oberkorn durfte ich ins Hauptbüro der Firma nach Luxemburg, Ich blieb nur ein halbes Jahr, ich hatte Heimweh, verliess heimlich mein Dachzimmer und kehrte nach Hause zurück. Ich wollte nicht allein in der fremden Stadt schlafen. Da meine Eltern nun wieder den Arbeitsplatz wechselten und zum Bahnbau nach Metz-Chateau Salins-Zabern (Saverne) zogen, ging auch ich mit. Hier arbeitete ich als Laufbursche ebenfalls mit beim grossen Abtrag des Schlackenbergs. Das war zirka 1898. Vater führte auch die Küche, verkaufte Bier und verdiente gut.

Im September 1900 entschlossen sich meine Eltern, nach Feltre in der Provinz Belluno zurückzukehren, um dort jeweils die Winter zu verbringen. Sie hatten ein Jahr zuvor ein altes Haus mit 3000 m2 Land gekauft. So kam ich im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal nach Italien. Nun fing ein neuer Lebensabschnitt an.

Vater und ich emigrierten allein, diesmal nach Söflingen bei Ulm. Mein Vater arbeitete als Vorarbeiter an der Güterbahnhof-Erweiterung in Söflingen und für mich besorgte er eine Stelle in der MetallwarenFabrik Geislingen an der Steig. Vater harrte in Söflingen nicht aus und

kehrte wieder in die Schweiz zurück, zum früheren Arbeitgeber Bossart in Zürich. Ich sollte allein in Geislingen bleiben. Mir sagte die Arbeit in Fabriken aber nicht zu, mein Gedanke war immer, im Freien zu arbeiten.

Soweit ich mich noch erinnere, verbrachte ich drei bis vier Zahltage an dieser Stelle. Am letzten Zahltag bezahlte ich Kost und Logis, es bleib mir noch etwas Geld übrig, da machte ich mich auf den Weg zum Bahnhof und erkundigte mich, was die Fahrt nach Zürich koste. Zu meiner angenehmen Überraschung reichte es für die Fahrkarte. Ich kehrte in mein Zimmer zurück, packte meine Siebensachen und auf ging es nach Zürich.

In Zürich hatte ich nur wenige Rappen in der Tasche, hatte Hunger und Durst. Ich machte mich auf den Weg und auf die Suche nach dem Bleicherweg Nr. 4, dem Büro der Firma Bossart, Bauunternehmung, Zürich.

Dort angekommen fragte ich, ob ich Herrn Bossart sprechen könne. Ich durfte eintreten und mit Tränen in den Augen und voller Angst erzählte ich Herrn Bossart, woher ich kam. Ich fragte, ob ich Arbeit haben könnte, wo auch mein Vater arbeitete, in Bubikon. Er telefonierte sofort seinem Bauführer in Bubikon und die Antwort war: Ja! Ich war der Glücklichste auf Erden. Sodann gab mir der gute Herr Bossart das Geld für die Fahrkarte Zürich – Bubikon plus einen Franken. Mit dem Franken solle ich mir im Büffet ein Knackerli und zwei Pürli kaufen, und wenn ich Durst habe, so sei in der Bahnhofhalle links ein Brunnen.

So stieg ich in den Zug und kam um 8 Uhr abends in Bubikon an. Jetzt suchte ich den Bauführer, um zu erfahren, wo mein Vater wohnt. Alles das ging ziemlich rasch, zudem hatte ich das Glück, einen bereitwilligen Dorfbewohner zu finden, der mich zum Bauernhaus führte, wo mein Vater logierte. Alles schlief schon, es war 9 Uhr vorbei, es blieb mir nichts anderes übrig, als weinend meinen Vater zu rufen, der erschrocken ans Fenster kam und überrascht war, was alles passieren kann und passiert ist.

Wir plauderten einige Stunden, dann schliefen wir endlich ein. Anderntags trat ich am Nachmittag die Arbeit an, 27 Rappen in der Stunde. Ich wurde den Röhrenlegern (Stemmern) zugeteilt, meine Ar-

Rorschach 1909: Lodovico Cellere gründet sein eigenes Pflästerer-Geschäft

Diese Postkarte erhielten Maria und Lodovico Cellere 1917 von Verwandten aus Belluno

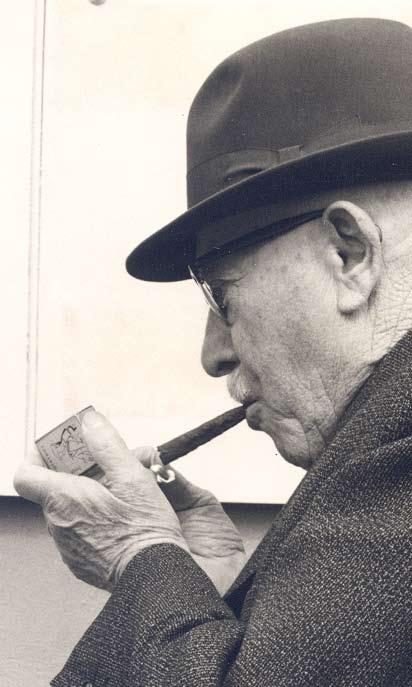

Ludwig Cellere empfängt Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag beit war Bleischmelzen, Lehmrollen zurechtmachen und so die Stem- mer bedienen, alles im Laufschritt. Aber ich fühlte mich glücklich und zufrieden in der freien Natur und mein Vater hat eingesehen, dass ich im Freien arbeiten will.

Nach Beendigung der Arbeiten in Bubikon ging es für die gleiche Arbeit nach Samstagern im Kanton Schwyz. Diese Arbeiten gingen nach einigen Monaten zu Ende, wegen Arbeitsmangel musste uns die Firma Bossart leider entlassen.

Mein Vater hatte schon vorgesorgt und fand eine Vorarbeiterstelle bei der Firma Rossi-Zweifel in St.Gallen. Ich musste aber auf Arbeitsssuche, zuerst nach Staad bei Rorschach, wo ebenfalls eine Wasserversorgung im Bau war. Auch diese Arbeit stand vor der Vollendung, so ging ich zum Bahnhof Staad, um nach St.Gallen zu fahren. Mein Geld reichte aber nicht für die Fahrt. Der Herr BahnhofVorstand empfahl mir, bis nach Goldach zu Fuss zu gehen und von dort mit der Bahn. So machte ich mich auf den Weg und kam schliesslich in St.Gallen an.

Hier fing nun wieder die Suche nach dem Vater an. Nach zwei Stunden gelang es mir, ihn zu erreichen. Ich wurde verpflegt, eine Tonerde-Schüssel Kaffi-Milch und Brot und ein Paar Wienerli. So war wieder alles in bester Ordnung. Dann ging ich im Estrich schlafen, auf einem Waldlaubsack, wo man auch ganz gut schlafen und ausruhen kann. Anderntags ging‘s auf zur Suche nach Arbeit. Ich hatte wieder Glück und bekam Arbeit bei der Firma Maillart aus Zürich beim Bau der neuen Gasbehälter im Schellenacker, St. Gallen. Nach Fertigstellung dieser Arbeit erhielt die Firma Maillart die Ausführung der Arbeiten der evangelischen Kirche in Bruggen. So konnte ich weiter bei der gleichen Firma arbeiten. Als auch der Kirchenbau beendet war, erhielt ich die Anfrage, ob ich gewillt wäre, für grössere Bauten bei der Firma Maillart zu bleiben und nach Riga in Estland zu gehen, ich hätte eine vielversprechende Zukunft vor mir. Vater war der Meinung, ich sollte das machen und ihren Vorschlag annehmen. Mir aber ging ein anderer Gedanke durch den Kopf. Es wurde mir bekannt, dass das PflästereiGewerbe ein gut bezahlter Beruf war.

So meldete ich mich beim Pflästerer-Meister Angelo Palatini und fragte, ob ich bei ihm den Beruf erlernen könne. Er nahm mich auf, bezahlte mir noch einen halben Taglohn und drei Jahre später war ich Pflästerer. Ich blieb noch ein Jahr bei ihm, dann trat ich als Pflästerer beim städtischen Bauamt St.Gallen die Stelle an. Hier blieb ich etwa drei Jahre, es war 1907-1909.

Am 9. Januar 1909 heiratete ich Fräulein Giuseppina Maria Perotto aus Pedavena (Italien) und im Frühjahr 1909 fing ich auf eigene Rechnung ein Pflästerei-Geschäft in Rorschach an. Das ganze Inventar betrug alles in allem zika 200 Franken, meine Ersparnisse waren gut 4500 Franken. Ich bekam einige Aufträge und alles versprach gut zu werden. Bei einem dieser Aufträge, es war der grösste, schlich sich die erste Enttäuschung ein. Wegen Zahlungsschwierigkeiten (Konkurs) verlor ich 3500 Franken, aber Gott sei Dank nicht alles.

In Rorschach war schon ein Pflästerei-Geschäft am Platze und für beide gab es doch zu wenig Arbeit. Daher verlegte ich mich nach St. Gallen. Von hier aus arbeitete ich immer wieder in Rorschach, dazu in Herisau und im Kanton Thurgau und speziell für den Kanton St. Gallen.

Es ging befriedigend, aber bescheiden aufwärts, so dass ich mich finanziell verbesserte. Ich glaubte schon, ein gemachter Mann zu sein. Unverhofft brach nun der Erste Weltkrieg aus.

Eines Tages, im Jahr 1915, arbeitete ich an der Strassenpflästerung vor der Post. Der Postbeamte Herr Hefti übergab mir einen ExpressBrief, kommend von der Stadtverwaltung Feltre (Provinz Belluno) in Italien. Sie teilten mir mit, sie hätten erfahren, dass ich Strassenpflästerungen ausführe. Und sie erkundigten sich, ob ich wohl geneigt wäre, für die Stadtverwaltung die Via Nazionale zu übernehmen und auszuführen. Es sei aber sehr pressant, da sie den vielen heimkehrenden Emigranten Arbeit beschaffen müssen. Ich fuhr am nächsten Tag nach Italien. Die Verhandlungen und der Vertrag waren in drei Tagen abgeschlossen und die Arbeit begann acht Tage später. Im Vertrag stand: à-Conto-Zahlungen alle 14 Tage auf geleistete Arbeit. Dies wollte ich ändern, wollte wie in der Schweiz Zahlungen alle Monate. Ich liess es aber sein, mit Anzahlungen wartete ich, bis eine gewisse Arbeit geleistet war. Die erste à-Conto-Zahlung, die ich verlangte, war nach vier Monaten. Man schickte mich von einem Amt zum andern und das Resultat war: Es war kein Geld noch Kredit da. Nach dem Kriege bezahlte Rom für Feltre, natürlich in Lire, der Kurs des Geldes war damals auf 29 Franken für 100 Lire gesunken, so dass ich einen Verlust von 50 000 Franken plus Zinsen einstecken musste. Auch hier musste ich froh sein, nicht alles verloren zu haben.

Ich ging zurück in die Schweiz. Wegen dem Krieg und während dem Krieg gab es sozusagen keine Pflästerungsarbeiten mehr, also keine Verdienstmöglichkeit. Deshalb entschloss ich mich, beim Werdenbergersee, neben der Brauerei, in Compagnie mit Herrn Pflästerermeister August Morant einen Steinbruch zu eröffnen.

Nach der ersten Bilanz resultierte ein Verlust von 26 000 Franken, je Partner 13 000 Franken. Herr Morant zog sich sofort zurück, ich aber machte auf Anraten des Steinbruch-Poliers weiter und ergab mich erst, als der Gesamtverlust 49 000 Franken ausmachte.

Nun war endlich der Krieg zu Ende und so begann auch hier wieder ein etwas normales Leben mit normaler (oder besser gesagt fast normaler) Arbeitsmöglichkeit. Es folgte wieder eine Aufwärtsbewegung.

Berufsmässig war mein Augenmerk auf Strassenarbeiten gelenkt, z.B. musste die kantonale Strassenverwaltung die während der Kriegszeit etwas vernachlässigten Strassen-Unterhaltsarbeiten wieder aufholen. So wurde die Staatsstrasse von Rorschach bis St.Gallen mit drei Dampfwalzen in Stand gestellt (wassergebundene Kies- und Schotterdecke). In den Verkehr kamen nun die ersten motorisierten Lastwagen mit Hartgummi-Rädern und Kettenantrieb. Da zeigte es sich bald, dass wassergebundene Kiesdecken nicht standhalten konnten. Diese Erscheinung brachte mich auf den Gedanken, hier etwas zu unternehmen. Schon aus dem Grunde, dass in Deutschland die grosse Möglichkeit vorhanden war, zu sehr billigen Preisen Pflasterstein-Materialien anzukaufen.

Nach ganz privatem Nachdenken und Überlegen entschloss ich mich, eine Erkundigungsreise nach Deutschland zu unternehmen.

Hier enden die handschriftlichen Aufzeichnungen von Ludwig Cellere