21 minute read

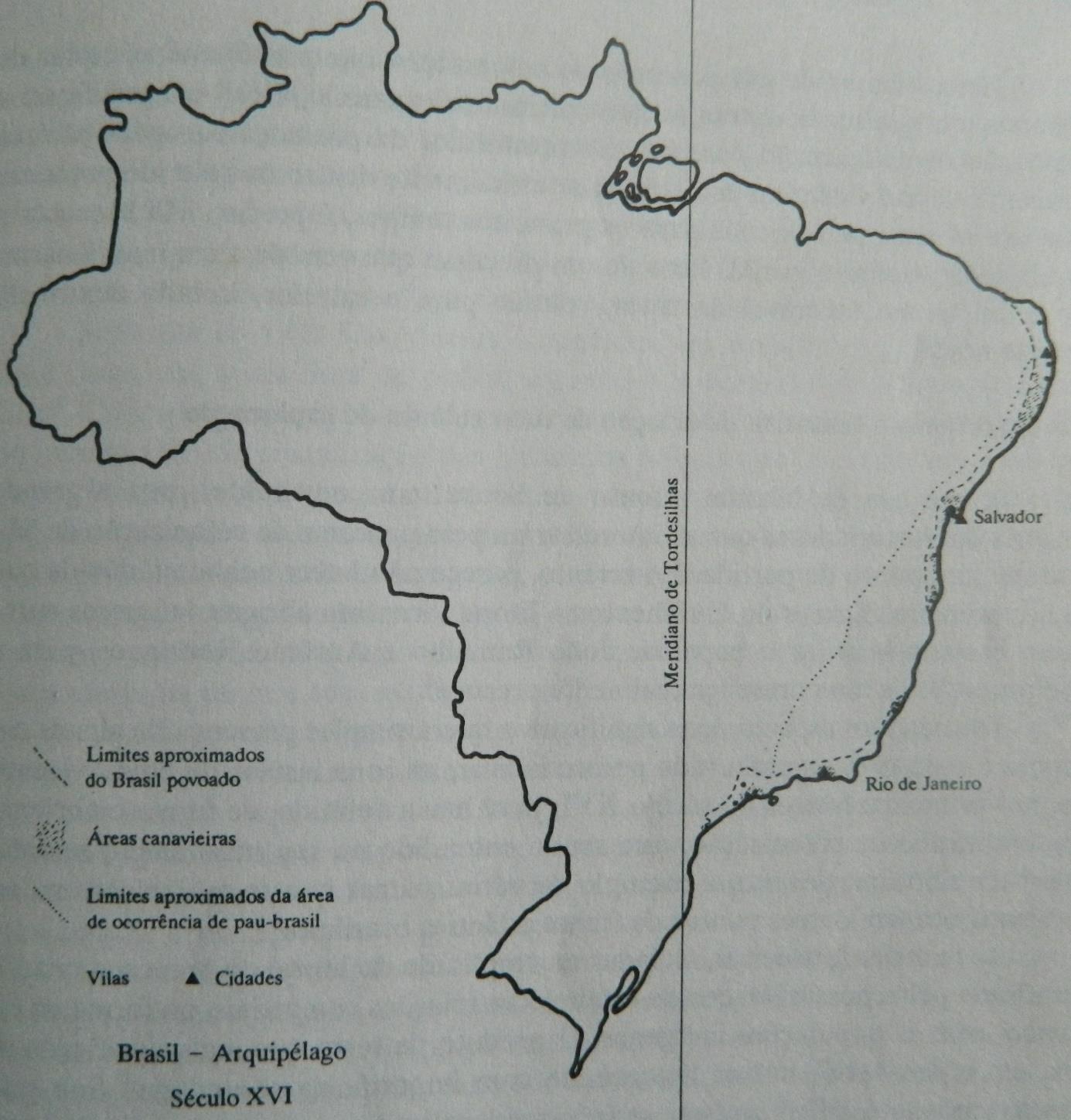

LISTA DE ABREVIATURAS

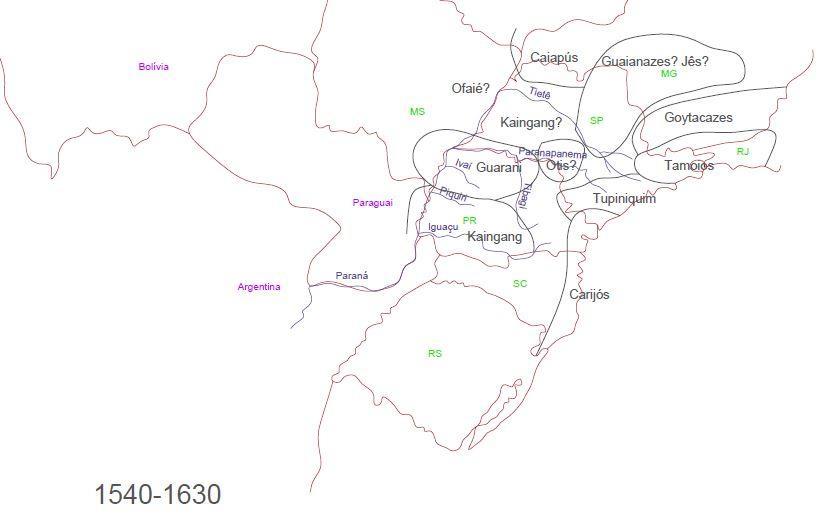

Figura 2 – Posição de grupos indígenas antes do processo de colonização

Em 1532, Martim Afonso de Sousa funda um núcleo de povoamento, no lugar que deu origem à cidade de São Vicente, a Capitania de São Vicente que apenas em 1681 passa a se chamar Capitania de São Paulo.

Advertisement

Para que uma Capitania fosse viável ela deveria gerar lucro. Nos primórdios da ocupação a exploração do açúcar atendeu à necessidade de lucros e ao mesmo tempo de atrair gente para a Capitania. Porém, a atividade não se desenvolveu na região por dois motivos. Primeiro a produção não conseguia superar a de Pernambuco, dadas as condições climáticas e geográficas, segundo, a distância entre a Europa e a Capitania fazia o lucro diminuir. Dessa forma a capitania deveria ter outra renda que justificasse a sua feitoria, visto que em sua latitude também não se encontrava pau-brasil. Segundo Pasquale Petrone, o produto da capitania deve ter sido o próprio indígena, sendo, portanto, uma feitoria de escravos. “A abundância de tribos indígenas na área paulista e mesmo no sul do continente, e a proximidade dos grandes rios navegáveis foram fatores decisivos na determinação da principal atividade econômica paulista nos séculos XVI e

XVII, bem como a caça e venda de índios, através das expedições chamadas “bandeiras””. (JOELY PINHEIRO)

Todo o território vicentino encontrava-se ocupado quando Martim Afonso de Sousa atraca em seu litoral. Os principais grupos seriam os de idioma tupi-guarani. O litoral não era um ponto de povoamento estável indígena, sendo ocupado apenas nos meses de maio, junho e julho, quando o inverno era mais rigoroso no planalto.

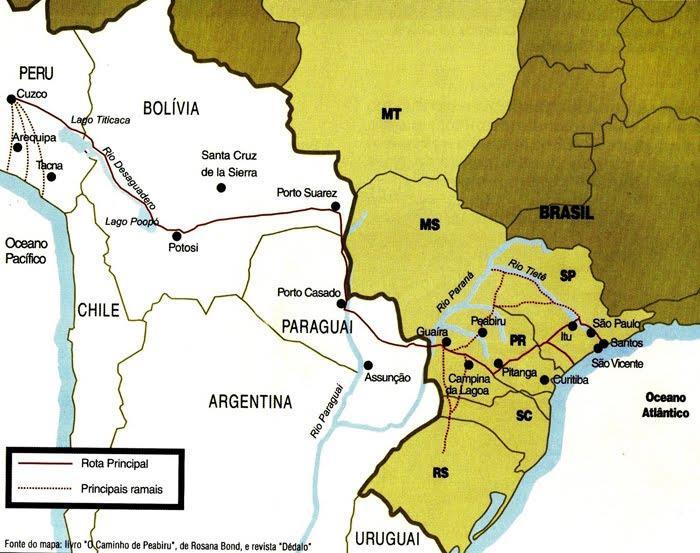

O estabelecimento inicial do colono no litoral vicentino era instável e sem segurança, visto que poderiam sofrer ataques de corsários pelo mar e de índios vindos do planalto. Dessa forma, o planalto paulistano acenava com melhores condições do ponto de vista da sobrevivência e também comercial, por ser um abastecedouro de mão de obra. Porém, a serra do mar se apresentava como um empecilho dificultando a chegada ao planalto. Para poder se estabelecer no planalto, o europeu utilizou caminhos indígenas, o principal dirigia-se do litoral paulista, mais especificamente em São Vicente, para o sul passando pelo rio Paranapanema e os Jesuítas o denominavam como “Caminho de São Tomé”.

Como o planalto paulistano não atraiu pelas riquezas em metais ou extração de produtos nativos que pudesse oferecer, o seu processo de colonização é considerado uma exceção no modus operandi da expansão no mundo colonial. Mas, é fato que os Campos de Piratininga sediaram o primeiro núcleo estável do povoamento europeu no interior do Brasil sendo também porta de entrada para o interior.

Desde cedo os Campos de Piratininga se destacaram, dada a sua posição estratégica. Constituiu-se como um porto seco, sendo ponto de encontro de várias rotas e estabelecendo uma relação de interdependência com a Baixada Santista. Nas vizinhanças dessas duas cidades, Campos de Piratininga e Santos, se estabeleceram os aldeamentos indígenas que iriam interferir de maneira significativa na dinâmica econômica e política da colônia.

Ao dividir o Novo Mundo, o Tratado de Tordesilhas acabou por dividir também o território em que hoje se encontra o estado do Paraná. O litoral paranaense pertencia aos portugueses, enquanto que o seu interior era de domínio espanhol. A presença Jesuíta nesse território é

caracterizada de maneira distinta daquela verificada em São Paulo. Enquanto que em São Paulo há uma predominância de aldeamentos, no Paraná as missões ou reduções são em maior número.

Em 1554 o território formado pelos rios Paraná, Paranapanema, Tibagi e Iguaçu é incorporado à Coroa Espanhola. Nesse território, viviam aproximadamente 200 mil índios espalhados em vários agrupamentos Jês e Guaranis com uma agricultura muito rudimentar, correspondente à idade da pedra polida. Nesse mesmo ano é fundada a Vila de Ontiveros, na província do Guairá com os objetivos de ocupar o território para manter a posse e viabilizar as comunicações comerciais com o Brasil.

Espanhóis fundam outras cidades além de Ontiveros, são essas: Ciudad Real del Guaíra e Vila Rica Del Espiritu Santo com a finalidade de manter sob controle os índios da região e proteger o caminho até Potosí.

O regime de

encomiendas dos espanhóis gera resistência e alguns grupos indígenas, principalmente os Kaingang. As encomiendas são o principal motivo pelo qual os índios da região buscavam as missões Jesuíticas.

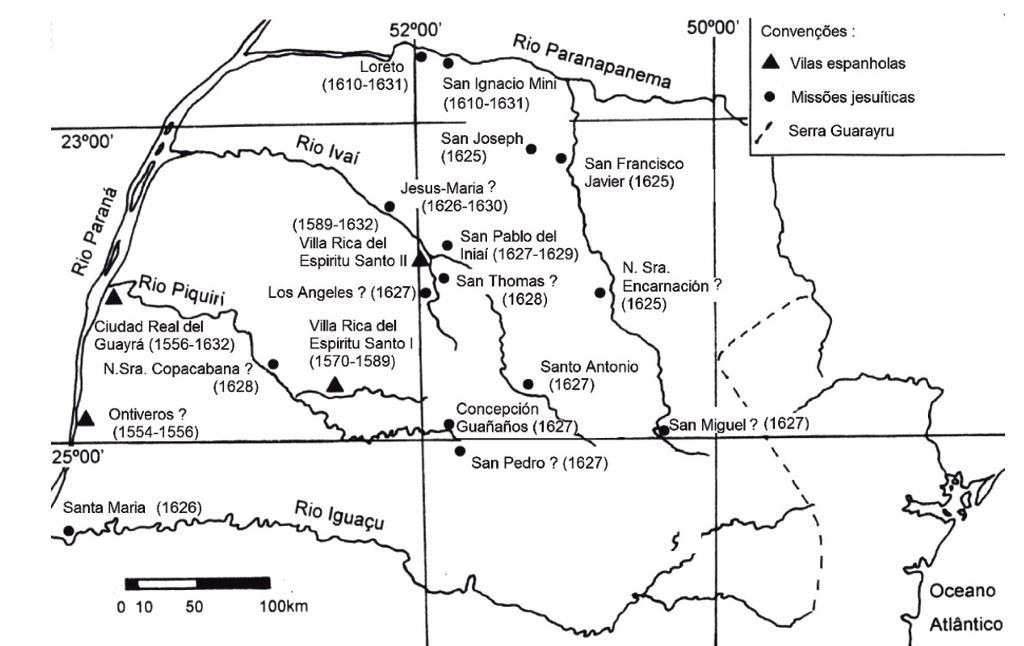

Durante a união da Coroa Espanhola e Portuguesa (1580-1640), o território paranaense conheceu períodos de instabilidade, sendo periodicamente invadido por bandeirantes paulistas em busca de índios para levar aos aldeamentos de São Paulo. E, são as bandeiras paulistas que

Figura 3 – Posição de grupos indígenas durante o processo de colonização

põem fim as reduções Jesuíticas no Paraná e são responsáveis pela destruição de cidades e missões inteiras.

Todos os grupos envolvidos no processo de colonização possuíam algum interesse que envolvia os habitantes nativos. As Cortes precisavam defender o território e manter a sua posse, para isso, concentrar os nativos em um único lugar e civiliza-los era fundamental, o quê, em parte justifica o seu alinhamento com a Igreja Católica. Ao mesmo tempo em que conseguia satisfazer os interesses das Coroas, a Igreja satisfazia os seus próprios levando a fé ao Novo Mundo.

O colono em menor número em relação aos nativos, precisava encontrar um meio seguro de prosperar em ambiente tão hostil. A grande variedade de tribos presentes em território brasileiro, permitiu que os colonos se alinhassem aos índios mais amistosos à presença europeia. Os índios “amigos” serviam de proteção contra os índios hostis. Dessa forma, o colono conseguia colocar tribo contra tribo e manter-se seguro. Ao passo que, ainda utilizava a mão de obra indígena e seu conhecimento do território. Os bandeirantes foram os que mais se valeram do conhecimento indígena de caminhos para o interior do território. Ao buscar índios no “sertão” os bandeirantes tiveram papel relevante no processo de interiorização.

Como na época da colonização encontravam-se no território apenas os colonos e os Jesuítas e as leis eram elaboradas na metrópole, isso gerou uma série de discordâncias sobre o que haveria de ser feito com o indígena, como veremos mais adiante.

Fundada em 1540 por Santo Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus (Societas Iesu) era uma ordem religiosa da Igreja Católica. Seus objetivos eram a defesa e a propagação da fé que deveria ser levada a todos os infiéis, heréticos, cismáticos ou que vivessem em regiões longínquas. E ocupavam lugar de destaque entre as novas ordens religiosas que surgiram no século XVI.

Na América, desenvolveram seus objetivos com diferentes grupos nativos do México até o Chile, fundando povoações, aldeamentos, escolas, catequizando, etc. Começaram as suas atividades na região sul do continente em 1516, logo após a descoberta da foz do Rio da Prata.

A Província Jesuítica do Brasil foi fundada em 1553, seguida pela do Paraguai, denominada Paraquária.

No Brasil, os jesuítas foram um elemento importante no processo de interiorização do povoamento, e, tendo em vista sua atuação nos Campos de Piratininga e a sua função nos aldeamentos é indiscutível o seu papel de destaque. Na colônia portuguesa, adotaram a conversão através da pregação, aprenderam a língua nativa para tornar o contato com os indígenas mais fácil e pregar na língua nativa. Utilizaram ainda a música e o teatro para atrair a atenção. Porém, nem sempre conseguiam alcançar todas as almas, mesmo que os índios se batizassem, nem todos abandonavam de vez seus antigos rituais.

Enquanto os colonos pretendiam utilizar a mão de obra indígena para o trabalho, a intenção do jesuíta era retira-lo do contato com o branco. Pois, os atos pecaminosos do homem branco induziam o nativo ao pecado. Esse pensamento levou a construção de aldeamentos por parte dos jesuítas e em casos extremos a “reduções”, caso em que o índio era completamente isolado.

A influência e importância dos Jesuítas foi além da catequização do gentio. Foram responsáveis pelos primeiros colégios da América Portuguesa e ainda ensinavam tanto índios como brancos, com conhecimentos além da bíblia, como gramática, retórica, artes e ofícios.

Nos territórios que hoje compreendem o Paraná e São Paulo, os Jesuítas tiveram atuações diferentes, primeiro por quê respondiam à Coroas diferentes em cada território, segundo, a reação dos nativos foi diferente em cada lugar. Em São Paulo, havia tribos amistosas e belicosas, enquanto que no Paraná, prevaleciam as belicosas e o contato era muito mais difícil do que foi em São Paulo, terceiro, os índios eram levados à São Paulo com a intenção de serem aldeados e utilizados como mão de obra, quarto, os índios procuraram os Jesuítas no Paraná para evitar que fossem escravizados.

Em São Paulo, prevaleceram os aldeamentos e no Paraná o regime de missões.

A legislação entorno do indígena durante os séculos XVI e XVII oscilou entre os interesses dos colonos e dos jesuítas. As leis eram elaboradas em Portugal e enviadas ao Brasil, mas, tanto colonos quanto jesuítas possuíam representantes na corte. Dessa forma a legislação ora garante a liberdade total e ora legaliza o cativeiro indígena.

A seguir, as principais leis e documentos entorno do status jurídico do indígena:

Regimento do Rei D. Manuel I ao capitão da nau “Bretoa” (1511): Diz respeito à conduta dos tripulantes do navio e a forma como devem tratar os nativos. Permitia o transporte de escravos, desde que o capitão do navio concordasse.

Instruções dadas pelo rei D. João III à Martim Afonso de Sousa (1530 – 1533):

Expulsar invasores das costas da América Portuguesa e estabelecer núcleos de povoamento. Cria ainda, as Capitanias Hereditárias.

Regimento de Tomé de Sousa (1548): Tratava sobre a guerra justa e reforçava a colonização para a conversão do “gentio”. Permitia que se fizesse cativo o índio que fizesse guerra contra o branco ou não aceitasse a fé católica. Mas, apenas a autoridade (Rei ou Governador – Geral) poderia declarar a guerra justa.

Lei sobre a liberdade dos gentios (1570): Proíbe o cativeiro do indígena, porém ainda considera pertinente ter índios cativos por guerra justa. Por essa lei passa ser obrigação registrar os índios aldeados em um livro.

Lei que S. M. passou sobre os Índios do Brasil que não podem ser captivos e declara

o que o podem ser (1587): Elaborada durante o governo espanhol. Reafirma a lei de 1570 introduzindo o conceito de “administração”, uma forma de alugar os serviços do índio aldeado.

Lei sobre se não poderem captivar os gentios das partes do Brasil, e viverem em sua

liberdade, salvo no caso declarado na dita lei (1595): As infrações à lei de 1587 fazem que está à revogue. Proíbe a escravidão do índio, mas ainda permite o cativeiro por guerra justa. Porém, centraliza a decisão sobre a guerra ser justa ou não, nas mãos do rei.

Lei sobre a liberdade dos índios. (1596): A partir dessa lei os descimentos, aldeamentos, catequese, fiscalização, etc. passam a ser responsabilidade dos jesuítas. Alvará: Gentios da terra são livres (1609): Conhecida como uma das leis de liberdade absoluta juntamente com as de 1680 e 1755. Gerou revolta aos colonos que ao se rebelarem conseguiram mudar alguns pontos da lei, de forma que os índios que

haviam sido cativados de maneira “justa” fossem mantidos, e os que estivessem sob a posse de algum morador, fosse mantido, mas, recebesse salário.

Carta de lei – declara a liberdade dos gentios do Brazil, exceptuando os tomados em

guerra justa, etc. (1611): Estabelece as aldeias reais e retira o monopólio da catequese dos jesuítas. Declara que os cativos até essa lei eram livres, mas, reintroduz a guerra justa e o cativeiro do índio “da corda”. Os descimentos passam a ser autorizados pelos colonos.

Bula Papal –“Commissum Nobis” – de Urbano VIII. Sobre a liberdade dos Índios

da América (1639): Declarava todos os indígenas livres, inclusive os cativos. Aquele que fizesse um índio cativo após a data da bula, seria excomungado. Essa bula foi o motivo da expulsão dos jesuítas de São Paulo. Lei Provisão sobre a Liberdade e Captiveiro do gentio do Maranhão (1653): Revoga todas as leis anteriores e permite todos os tipos de cativeiro.

Ley que se passou pelo Secretario de Estado em 09 de abril de 1655 sobre os Índios

do Maranhão (1655): Proibia a guerra contra os índios sem a autorização do Rei. Escravos eram os índios cativos e a liberdade era tutelada pelos jesuítas. Os índios cativos eram aqueles que capturados em guerras justas autorizada por autoridade judicial ou que impeça a pregação do evangelho, no caso do cativeiro por corda, e vendido por outro índio. Ley sobre a liberdade do gentio do Maranhão (1680): Proibia completamente a escravidão e colocava os descimentos, supervisão do trabalho do índio nas mãos dos jesuítas.

Como vimos, a escravidão indígena em determinados momentos foi legalmente autorizada e muitas vezes apenas trocava-se o termo escravidão por outro, mas na prática, a realidade era a mesma. Para melhor compreender o que foi o cativeiro indígena, vamos definir alguns termos. Os princípios que determinavam o cativeiro eram: Fazer guerra a um colono: nem sempre quem começava a guerra era um índio, por isso, esse princípio era facilmente manipulável na colônia; Troca da pena de morte pela escravidão: É conhecido como resgate; Se a mãe era escrava, o filho também o seria;

Servidão voluntária desde que fosse maior de 21 anos; Em casos de extrema necessidade. Quando um pai vende o filho como escravo;

Administração: Era um nome que não ofendia a metrópole e é o correspondente português das encomiendas espanholas, que nada mais é do que uma forma de escravidão disfarçada.

ALDEAMENTO: (1) derivado de aldeia, termo que em Portugal designava determinado tipo de habitat rural com uma concentração de moradias. No Brasil, aldeamento passou a designar os antigos núcleos de povoação indígenas, que recebiam nomes conforme a etnia. Os grupos guaranis nominavam esses núcleos de Tekoha, os caingangues os chamavam de Emã, e assim por diante, cada etnia tendo um nome para seu local de moradia, locais que os colonizadores portugueses passaram a chamar, generalizadamente, de aldeias. A aldeia passou a distinguir-se da vila e da cidade ocupadas por maiorias “brancas”. (DEAP). (2) Designação genérica de povoação indígena, sob a direção de missionários religiosos. (Fonte: DE MELO, Osvaldo Ferreira. Glossário de instituições vigentes no Brasil-Colônia e Brasil-Império. Brasília: OAB Editora, 2004). (3) Povoação de índios dirigida por missionários ou por autoridade leiga. (Fonte: Dicionário Aurélio). (4) Após a proibição definitiva do tráfico para o Brasil, em 1850, todos os africanos desembarcados em terras brasileiras seriam considerados livres e receberiam carta de

alforria. Sem saber o que fazer com esses africanos livres, as autoridades paranaenses os encaminharam para os aldeamentos, para trabalhar ao lado dos índios. (DEAP)

Dessa forma podemos estabelecer que aldeia é uma povoação indígena sem influência do colonizador, enquanto que o aldeamento é formado por uma autoridade com um objetivo especifico, seja ele para catequisar ou para a servidão e se localiza próximo à núcleos de colonos. Já as Vilas trazem a ideia de civilidade para o colono, sendo assim um elemento de diferenciação.

Os grupos indígenas que viviam na região de São Vicente eram seminômades. Como catequisar uma população que dificilmente estará no mesmo lugar por muito tempo? Ou, como utilizar a mão-de-obra do índio embrenhado na mata?

Os descimentos e os aldeamentos serviam tanto aos objetivos do colono quanto aos do Jesuíta. Os descimentos são caracterizados pelas idas ao “sertão” para buscar os nativos, e, por “sertão” entende-se toda a área de mata no entorno da Capitania e o interior do Brasil. Chegavam aos Campos de Piratininga índios de diferentes etnias, falando as mais diversas línguas e dialetos, dos mais variados locais. Esses índios eram concentrados em aldeamentos e tutelados pelos jesuítas onde o idioma predominante era o tupi-guarani.

A mão de obra indígena era usada tanto pelos colonos quanto pelos jesuítas. Para os colonos ela era necessária do ponto de vista econômico e para os jesuítas do ponto de vista da fé, já que acreditavam que o trabalho também fazia parte da catequese. O ponto de discordância entre jesuítas e colonos era que o índio não devia ter contato com o homem branco e para evitar esse contato, deveriam ser tutelados pelos padres. O aldeamento reproduzia uma hierarquia da sociedade europeia que permitia o índio se integrar aos poucos na sociedade. Só que, enquanto o jesuíta criticava o cativeiro indígena por parte dos colonos, ele mesmo fazia do índio um cativo dentro dos aldeamentos produzindo e gerando lucro para a Companhia de Jesus. Quando não estava trabalhando dentro do aldeamento, o índio poderia estar “alugando” a sua mão de obra para o colono através da administração. “Os aldeamentos eram réplicas da sociedade colonial, no sentido de serem unidades econômicas, sociais e políticas. Procurando especializar a mão-de-obra, os padres acabaram provocando o surgimento de trabalhadores em tecelagem, carpintaria, olaria, curtição de couro, criação de animais e agricultura. A divisão do trabalho existente era por sexo, idade, e regras referentes a turnos de trabalho. Este conjunto complexo de elementos é o responsável pelo êxito socio-econômico missionário do final do século XVII até a segunda metade do século XVIII”. (PINHEIRO, 2007)

Para a Coroa Portuguesa os aldeamentos também foram muito importantes, pois, concentravam a população nativa em pontos determinados, evitando ataques aos colonos ao mesmo tempo que os protegia dos índios ainda livres que por ventura atacassem os europeus. Dessa forma, era um exército de defesa quando convinha, um exército de mão-de-obra e ainda garantia a produção de gêneros alimentícios para a subsistência da colônia.

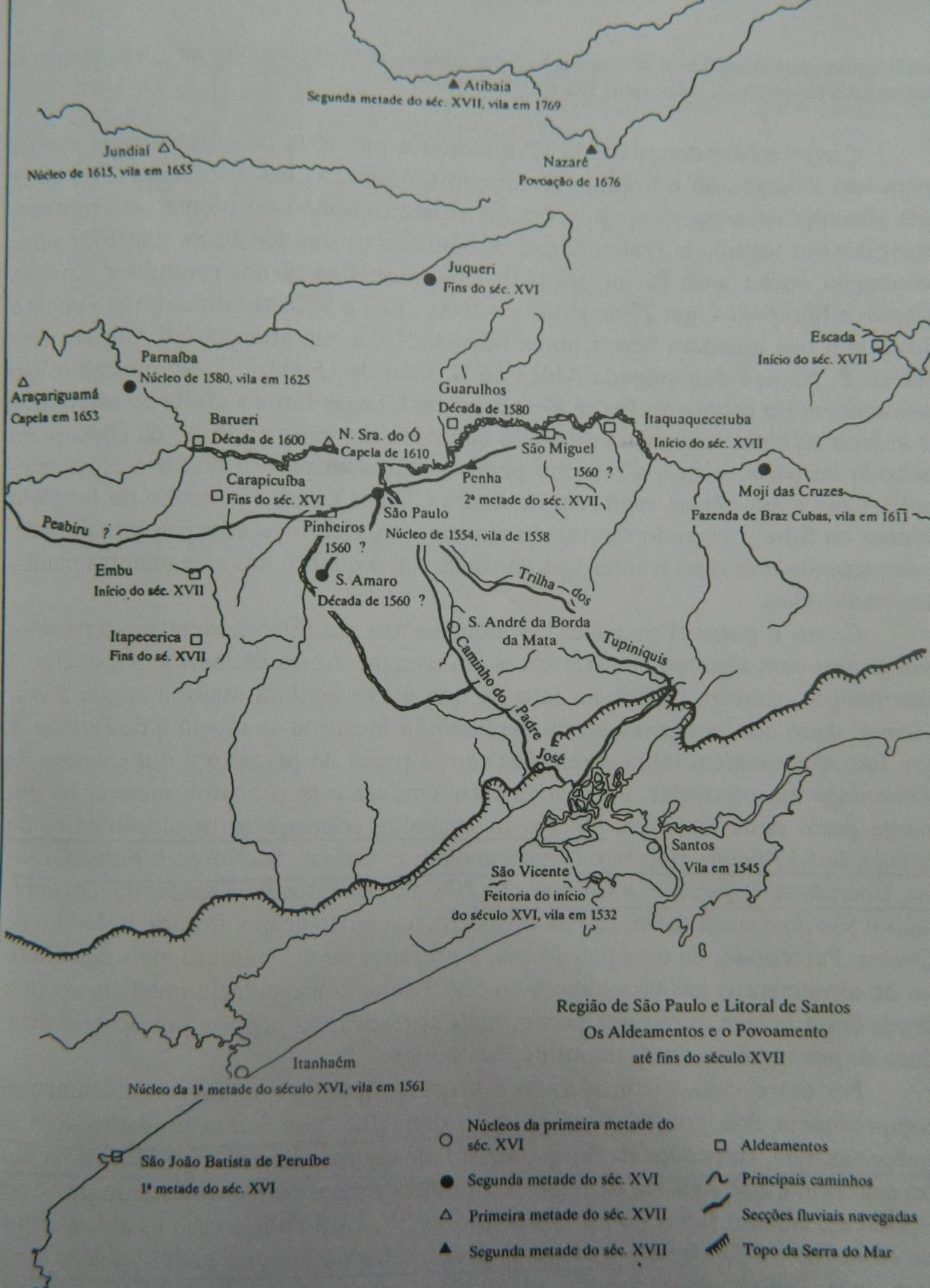

As informações sobre a origem dos aldeamentos em São Paulo, são poucas e imprecisas. Mas, considera-se que começaram a surgir aldeamentos sob a orientação de Nóbrega e Anchieta, com a chegada do Governador Mem de Sá.

Era um regime de tutoria que permitia que os índios entrassem em contato com o europeu e fossem inseridos no processo de colonização. Os aldeamentos quebram a lógica da aldeia, fixando os nativos em um só lugar, instruindo-os na religião, rudimentos de agricultura, trabalho regular e submetendo-os a uma disciplina somada à um modo de vida coletivo.

Os aldeamentos surgiram aos redores de São Paulo e da Baixada Santista, apesar da primeira tentativa mais séria de aldear os índios ter sido feita em Maniçoba.

O início do século XVII foi caracterizado por inúmeros “descimentos” vindos do sertão e foi quando se estabeleceram grande parte dos aldeamentos de São Paulo para abrigar esses índios. Tais quais:

Pinheiros e São Miguel: foram fundados com os indígenas presentes; Embu, Escada, Carapicuíba e Queluz: Surgiram com índios libertos ou evadidos das administrações e passaram para os Jesuítas por doações;

Peruíbe, São José, Itaquaquecetuba, Itapecerica, Barueri e Guarulhos: Fundados com um objetivo claro

Figura 4 – Aldeamentos de São Paulo. Fonte: Pasquale Petrone

No planalto paulista os aldeamentos tiveram a maior contribuição vinda dos grupos indígenas que lá habitavam e os que sobraram das guerras dos primeiros tempos. Como o primeiro contato foi com os índios Guaianã, acredita-se que eles foram responsáveis por grande parte do substrato demográfico dos aldeamentos enquanto que os descidos do sertão foram mais utilizados para a administração. O aspecto mais marcante dos aldeamentos é o de receberem os mais variados contingentes humanos.

Os principais grupos aldeados, foram:

Pinheiros e São Miguel: Guaianá dos Campos de Piratininga;

São José: Nada indica a natureza do seu substrato ameríndio;

Itaquaquecetuba: heterogênea com predominância de Carijó; Guarulhos: Guarumimim ou Marumimim

Carapicuíba e Embu: variados, contaram com índios descidos do sertão, em Embu os Carijós devem ter tido um papel relevante; Peruibe: Carijó e Itanhaem (Guaiana);

Escada, Itaquaquecetuba, Barueri e Itapecerica: Carijó Barueri: confuso, mas talvez sejam Carijó descidos do sertão.

Queluz: Puri ou Packi que quer dizer gente mansa ou tímida. Mais homogênea composição demográfica.

Os índios apresados pelas bandeiras foram: Tamoios, Carijós, Tupiães, Temeninós, Caiapós, Bilreiros patos, Tapes, Biobebas, Miramomis, Pés largos e outros. No conjunto parecem dominar os Tupi-Guarani, porém são numerosas as contribuições Tapuia.

A partir da segunda metade do século XVII a composição demográfica dos aldeamentos começa a mudar por causa da mestiçagem. Em 1776 os aldeamentos passam a receber todo o tipo de população desajustada.

Para locar um aldeamento deveria ser levada em conta a Lei das Índias, e atender às

seguintes especificações: Próximo à rio;

Lugar nem muito alto nem muito baixo;

Acrópole.

Os aldeamentos que seguiram a Lei das Índias foram Escada, Barueri, São Miguel e Pinheiros. No geral, o tipo mais frequente de sítio, segundo Pasquale Petrone, parece ter sido em terraços fluviais, tais quais:

Barueri, São Miguel, Guarulhos e Itaquaquecetuba: próximos ao rio Tietê;

Escada e São José: próximos ao rio Paraíba;

Pinheiros: margens do rio Pinheiros

A partir de 1611 passaram a existir dois tipos de aldeamento: os do padroado real e os do Jesuítas. Os aldeamentos do Padroado não tinham a presença Jesuíta, nem a sua organização e são caracterizados pelo seu estado de penúria.

Segundo Pasquale Petrone, os aldeamentos podem ser divididos em 5 fases:

Fase quinhentista – Definição dos quadros administrativos, marcada pela autoridade do Jesuíta

Fase seiscentista – Iniciada com a lei de 1611. Dois tipos de aldeamento a dos Jesuítas e a do Padroado Real.

Do regimento de 1698 ao Diretório do Pará – Fase dos procuradores gerais, quando os aldeamentos do Padroado Real passam a ter uma única autoridade. Fase do Diretório – Marcada por uma padronização dos quadros administrativos, inclusive abrangendo as antigas fazendas jesuítas. O ponto alto dessa fase foi o correspondente ao governo de Morgado de Mateus. Houve a definitiva extinção da administração Jesuíta dos aldeamentos. Fase da Decadência – Iniciada em fins do século XVIII, e marcada pela completa desorganização, até a tentativa de inserção, através do Plano Rendon (extinção) dos aldeamentos dentro dos quadros normais do povoamento europeu ou luso-brasileiro.

As missões ou reduções jesuíticas foram o modo mais extremista de separação dos nativos do homem branco. Eram aldeamentos formados por índios de diferentes etnias isolados da cidade ou vila e os índios não eram utilizados na “administração”. O padre Montoya é um dos

primeiros a registrar um conceito sobre redução: “... llamamos reducciones a los pueblos de los indios, que viviendo a su antigua usanza en montes, sierras y valles, en escondidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, separados a legua, dos, tres y más unos de otros, los redujo la diligencia de los padres a poblaciones grandes y a vida política y humana, a beneficiar el algodón para con que se vistan; porque comúnmente vivían en desnudez, aún sin cubrir lo que la naturaleza oculto”.

O espaço das missões era caracterizado pela miscigenação cultural. Integrava padres jesuítas com diferentes nacionalidades e formações que utilizavam o modo de ser guarani para a manutenção da missão. Dessa forma as missões adquiriram um caráter único e completamente diferente dos aldeamentos.

Os guaranis contribuíram com o idioma, agricultura, economia da reciprocidade e no espírito religioso. O tupi-guarani era o idioma mais falado, inclusive pelos padres, mas, com a adaptação da língua e os novos usos dados pelos padres, a língua esvaziou-se do seu sentido espiritual original. Na agricultura foi utilizado o modus operandi indígena, composto do 1) Tupamba’e (propriedade de Deus): campo comum que se destinava ao sustento das viúvas, idosos, crianças e doentes. 2) Estâncias e ervais: destinados ao pagamento de tributos ao Rei. 3) Avamba’e (propriedade dos homens): cultivo para a subsistência individual.

O modo de administrar os índios e lutar por sua relativa autonomia fizeram com que se iniciasse diversas campanhas contra os Jesuítas. A principal delas foi liderada pelo Marquês de Pombal que conseguiu unir as duas Coroas contra os Jesuítas. Em 1750 o Tratado de Madri é firmado entre Portugal e Espanha e acaba levando à Guerra Guaranítica, protagonizada pelos Guaranis em favor dos Jesuítas. A consequência dessa guerra foi a expulsão dos Jesuítas de Portugal (1759), da Espanha (1767) e da América (1768).

Os domínios Jesuítas passam a partir de então a ser comandados por civis e outras ordens religiosas e o sistema reducional é abandonado.

A povoação da Província do Guairá se deu com o objetivo de promover uma busca por metais e pedras preciosas, submeter os índios daquela região e garantir o domínio espanhol das terras com uma saída para o Atlântico. A primeira vila do Guairá, Ontiveros, foi fundada em 1554 às margens do rio Paraná e em 1556 ela desaparece com a transferência dos seus poucos habitantes para a recém fundada Ciudad Real del Guairá. E, uma terceira cidade, Villa Rica del Espiritu Santo, foi fundada em 1589. As três cidades utilizavam a mão de obra indígena sob o sistema de encomienda, na principal atividade econômica na região era a extração da erva-mate.

Figura 5 – Província do Guairá. Fonte: Museu Paranaense

Assim como Portugal, a Espanha tinha uma profunda relação com a Igreja, e, isso pode ser percebido através dos textos das “Capitulaciones de la Real Provisión de 1526” onde constavam os fins espirituais e políticos da conquista. A catequização era muito importante nessa região devido a proporção de índios e brancos, como informa Hernandarias, a Ciudad Real e Villa Rica, tinham respectivamente, 30 e 100 colonos espanhóis e ao seu redor existiam cerca de 150 mil índios. O que leva à fundação de reduções de índios pela Companhia de Jesus. A partir de 1585, o Guairá passa a ser constantemente atacado pelas bandeiras paulistas em busca de índios. Apenas em 1632 a Villa Rica é sitiada e seus moradores abandonam a cidade,

e ao saber da notícia, os moradores de Ciudad Real também abandonam a cidade. As cidades passam para o poder dos bandeirantes que decidem não a colonizar a província.

Figura 6 – Mapa da localização de grupos indígenas após o processo de colonização