Fonctionnement expérimental du domaine d’étude AECC (Architecture, Environnement et Culture Constructive) en S8

Interrelation entre séminaire, projet et TD

de construction au 1/5 : de l’expérience

vécue à la production de connaissance par l’expérimentation

Présentation du domaine d’étude

Le domaine d’étude AECC (Architecture, Environnement et Culture Constructive) de l’ENSA de Normandie considère le développement durable - dans le sens d’un développement soutenable pour les générations futures1 - comme le nouveau paradigme du XXIeme siècle, prenant en compte les enjeux environnementaux de manière indissociable des enjeux sociaux, économiques et culturels ; et dans lesquels les architectes joueront un rôle central. Dans cette compréhension complexe des liens entre l’Homme et son environnement, le domaine d’étude propose d’approfondir les relations qui existent entre architecture, environnement et cultures constructives, c’est à dire considérer la construction au-delà de sa réalité physique, comprenant aussi les dimensions sociales, historiques, économiques2 , sémantiques de l’acte de construire devenant ainsi Architecture. L’objectif du domaine d’étude est donc d’enseigner aux futurs architectes à comprendre et agir sur ces interrelations, ce qui nécessite une pédagogie spécifique passant notamment par la transdisciplinarité et l’expérimentation – et ce, à plusieurs niveaux - comme nous le verrons.

Contenu de AECC

Le contenu des trois enseignements de S8 du domaine d’étude AECC est le suivant :

• Séminaire : élaboration individuelle d’un mémoire sur un sujet s’inscrivant dans un des axes de recherche collectif du séminaire. Le mémoire doit comporter une partie « expérimentation scientifique »3 dont le cadre est laissé libre à l’étudiant. Encadrement enseignants TPCAU et STA (1 architecte/2 ingénieurs).

• Projet : conception en groupe d’un îlot de logements au Havre dans le quartier Perret. La conception est transcalaire et non linéaire : logement > quartier > détail > îlot > logement > détail… L’accent est mis sur le lien entre spatialité, structure et ambiance, peu abordé dans le cadre du logement collectif et sur la notion de seuil à ces différentes échelles. Encadrement enseignants TPCAU (2 architectes).

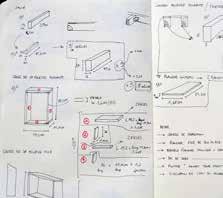

• TD « Construire en matériaux bio-sourcés »: fabrication en groupe d’un extrait profond de

façade au 1/5 (seuil comme espace construit et habitable) issus du projet sus-cité à partir de matériaux bio- et géo-sourcés. Encadrement enseignants TPCAU et STA (1 architecte/1 ingénieur).

Temporalité de AECC

La temporalité est triple. Le semestre du projet correspond au milieu des trois semestres de séminaire, au temps de l’expérimentation scientifique, de la recherche par le projet s’il y a lieu. Le TD sur un intensif de deux semaines, correspond au milieu du semestre de projet, au temps de l’expérimentation de la matière qui est ensuite réinjectée dans le projet, incitant l’étudiant à sortir d’une démarche de conception en entonnoir (partir de l’échelle urbaine pour arriver au détail). Et a fortiori, le TD correspond donc au milieu du séminaire, au temps de l’expérimentation scientifique également le cas échéant (schéma 1).

SÉMINAIRE

Fonctionnement expérimental de AECC

Le fonctionnement du domaine d’étude AECC est, en lui-même, une expérimentation dans le sens où il tente de tisser, par une expérience que les étudiants éprouveront par eux-mêmes, des liens inédits entre TD, projet et séminaire tout en s’inscrivant dans une démarche réflexive (schéma 2).

En effet, pour étudiants et enseignants, le travail du semestre est rythmé par de régulières prise de recul permettant observation, examen approfondi, analyse et remise en question sur la pratique en train de se faire, les relations en train de se tisser entre les différents cadres pédagogiques et disciplines ; et les connaissances et artefacts ainsi produits. Ces liens entre enseignements ne se calquent pas uniquement sur des modèles de fonctionnement éprouvés, plu-

tôt descendants (verticaux et uni-directionnels) où le séminaire produirait la connaissance théorique qui nourrirait le projet et serait appliqué en TD pour être assimilée par exemple. Ces liens entre enseignements sont plus complexes et multi-directionnels et prennent les formes suivantes :

• Lien séminaire/TD

> Le séminaire apporte des connaissances théoriques pour le TD sur la mise en oeuvre des matériaux par exemple

> mais le TD permet aussi à certains étudiants de tester et observer, expérimenter (au sens scientifique)4 des hypothèses formulées dans le cadre de leur mémoire de séminaire. C’est le cas, par exemple, de Marine Martin qui, ayant formulé la problématique suivante dans son mémoire :

« Quelle est l’impact de l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans le processus de conception architecturale ? le cas de la conception d’une ouverture dans un mur de façade en adobe », a pu s’appuyer sur l’observation et l’analyse directe lors du TD du processus de la conception du détail d’ouverture en façade à partir d’un projet élaboré préalablement et à plus grande

Photo 1. La façade telle qu’elle était pensée en atelier de projet avant le TD (maquette au 1/50): en brique mais lisse et sans «matérialité» réelle, mêmes les linteeaux ne sont pas représentés. La conception se concentre sur des doubles hauteurs pour créer des qualités spatialles.

Photo 2. La façade après l’instensif du TD et la manipulation de la matière (prototype au 1/5) : les briques d’adobe, leur irrégularité et leur mise en oeuvre donnent la métérilait de la façade. La conception spatiale se concentre alors à l’échelle de la fenêtre dans laquelle on peut s’asseoir et dont le linteau est incliné

échelle en atelier de Projet. Grâce à un protocole mis au point en séminaire, elle a pu mesurer l’impact du choix des matériaux bio-et géo-sourcés et de leur mise en œuvre dans l’évolution du détail de son propre groupe de projet (photos 1 et 2).

Elle a observé et analysé également les apports réciproques des différents outils de conception convoquées : les liens entre fabrication d’un prototype, connaissance sur la matière ainsi acquise par l’expérimentation et dessin technique

PROJET

Ens. architectes

recherche par le projet > production de connaissance

cours, lectures > connaissances théoriques

SÉMINAIRE

Ens. architectes et ingénieurs

cours, lectures >connaissances théoriques expérimentation scientifique >productionde connaissances pré-élaborationdu détail, réflexionà l'échelledu logement etdela ville testela spatialitéparla miseen oeuvredela matière, infléchile projet

Ens. architectes et ingénieurs

Schéma 2

du détail (on ne dessine pas de la même manière ce que l’on a expérimenté par soi-même)

Le TD produit en ce sens des données brutes, qui après analyse en séminaire, deviendront connaissance.

• Lien TD/projet

> Le TD permet de tester physiquement des intentions spatiales élaborées en Projet, de les faire évoluer en fonction des contraintes des matériaux choisis, des ambiances spatiales produites par leur mise en œuvre. En poursuivant sur l’exemple du groupe Martin, l’élaboration du détail pour le fragment a mis en évidence la nécessité d’un rang de brique plus étroit à

Détail et photo 3. Après des premiers essais en maquette au 1/5, un rang de brique devait avoir des dimensions spéciales au niveau du plancher pour la mise en oeuvre: c’est l’occasion de le décaler pour exprimer des lignes horizontales en façade (lien mise en oeuvre et expresion architecturale).

la rencontre du plancher et du mur de façade. Cela a été l’occasion de décaler cette rangée de brique par rapport à l’aplomb du mur, créant une expression architecturale spécifique aux matériaux utilisés et à leur mise en œuvre (détail et photo 3).

> Le Projet nourrit le TD en amont par un pré-élaboration d’un logement et d’intentions sur la matérialité puis reçoit les fragments élaborés en TD qui y sont réinjectés et l’infléchisse. Mais le travail à l’échelle de l’édifice remet aussi en cause certains détails. Le détail élaboré par le groupe Martin toujours, avec ces lignes horizontales, sera peut-être remis en question par endroit lors du travail à l’échelle de la façade entière.

• Lien projet/séminaire

> Le séminaire peut apporter des connaissances théoriques pour le projet sur des questions de conception bioclimatique à l’échelle d’un îlot de logements par exemple > mais le Projet peut être aussi le lieu d’expérimentation du séminaire : certaines hypothèses du mémoire peuvent être testées par le projet, à une plus grande échelle que celle de l’expérimentation en TD au 1/5, c’est la recherche par le projet. C’est le cas de Karlaudren Poisson, qui, ayant comme problématique de mémoire :

« En quoi la mobilisation de filières locales de réemploi issu de la déconstruction existantes influence t-elle le projet architectural normé ?

Le cas d’un îlot de 80 logements collectifs au Havre », se sert du projet de son groupe élaboré en atelier pour simuler la faisabilité de l’opération en

terme de quantité et de distances parcourues par les matériaux de réemploi d’une part ; et l’impact dans les choix et l’expression architecturale de l’emploi de ces matériaux d’autre part. Comme lors du TD, le Projet fournit ainsi de la matière première pour la production de connaissance en séminaire.

Conclusion

Ainsi, nous pouvons voir que le fonctionnement du domaine d’étude AECC est expérimental dans les liens établis entre projet, séminaire et TD, renvoyant à la fois à l’expérience vécue et à l’expérience provoquée4 : • on y teste de nouvelles pédagogies et de nouveaux liens entre les enseignements des différentes disciplines qui ne sont assimilées que parce qu’ils sont vécus et éprouvés par les étu-

diants ;

• certains étudiants qui choisissent de faire le lien avec leur mémoire de séminaire et les deux autres enseignements se retrouvent dans une position d’observation, d’analyse et de production

Enseignement en TD S8

« Construire en matériaux bio-sourcés»

Matériaux bio-sourcés5 et expérimentation de la matière : vers un développement soutenable

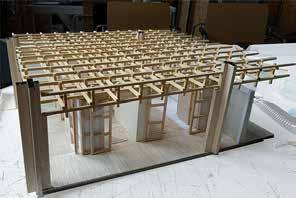

Le TD « Construire en matériaux bio-sourcés » est un des trois enseignements du domaine d’étude AECC (Architecture, Environnement et Culture Constructive) de l’ENSA de Normandie présenté dans l’article « Fonctionnement expérimental du domaine d’étude AECC en S8 ». Lors d’un intensif sur deux semaines, les étudiants développent un détail constructif et fabriquent à partir de matériaux bio-sourcés un prototype d’un extrait de façade au 1/5 du projet de logement collectif développé préalablement en atelier à une autre échelle vant d’y être réinjecté. L’encadrement du TD est transdisciplinaire architecte/ingénieur.

La raréfaction des ressources, la menace de la bio-diversité et des équilibres des éco-systèmes de la planète en général, le changement du rapport au travail mais aussi la crise du lieu, nécessitent de repenser les liens de l’Homme à son environnement, à la matière qu’il y puise, à l’énergie déployée pour la transformer et la recycler, au coût social et humain de tout cela mais aussi à la signification prise par l’édification dans ce (nouveau) contexte. L’architecte doit y prendre toute sa place et cela nécessite une remise en question de certains processus de projet et d’apprentissage.

Ce que nous allons étudier ici est donc double :

• Comment une pédagogie qui se base sur l’expérimentation de la matière encourage l’utilisation de matériaux bio-sourcés ? Matériaux qui présentent des intérêts environnementaux, sociaux, économiques et culturels (les quatre piliers du développement durable) évidents - la

plupart du temps - qu’il n’y a pas lieu de re-développer ici.

• Comment la construction à échelle 1/5 avec ces matériaux bio-sourcés nécessite et permet une pédagogique spécifique pour expérimenter un autre rapport à la matière de manière plus générale ? Autres liens entre matière, ressource, mise en œuvre et expression architecturale d’une part ; autres liens entre conception du détail et projet à plus grande échelle, d’autre part.

L’expérimentation est ici entendue dans le sens de l’action d’« éprouver, apprendre, découvrir par une expérience personnelle » (CNTRL). Seuls les étudiants prenant comme sujet d’observation la production du TD pour leur mémoire de séminaire s’inscrivent également dans une démarche d’expérimentation scientifique (voir texte Fonctionnement expérimental du domaine d’étude AECC en S8 ). Ainsi, dans tout le déroulé du TD, les étudiants sont confrontés à des situations qui, d’une certaine manière, tentent de se rapprocher de situations réelles, ce à quoi l’utilisation de matériaux bio-sourcés encourage particulièrement comme nous allons le voir : échelle de construction, choix du matériau selon la ressource, mise en œuvre, ordre de fabrication, etc. L’extrait est choisi de telle sorte qu’il permette une réflexion constructive et spatiale sur la structure, l’enveloppe mais aussi l’ambiance et les qualités spatiales du lieu de transition entre intérieur et extérieur, du seuil, ainsi généré. La réalisation à l’échelle 1/5 permet de travailler cette matière avec quasiment les mêmes contraintes qu’en grandeur réelle. Les maquettes mesurent en moyenne 1m3

Expérimenter la construction à partir de matériaux bio-sourcés présente donc plusieurs intérêts pédagogiques :

• Faire le lien entre l’emploi d’un matériau et sa ressource : disponibilité, localisation, caractère renouvelable

Au début du TD S8, les matériaux bio-sourcés disponibles pour l’expérimentation sont présentés aux étudiants (photo 2) ainsi que quelques principes fondamentaux de leur mise en œuvre (consistance des mélanges pour telle ou telle utilisation, temps de séchage selon l’hygrométrie ambiante, mise en œuvre par coffrage, coulage, application directe, etc). Les matériaux proviennent tous (à l’exception du bois et de la chaux) du Parc Naturel Régional Des marais du Cotentin à 200 km que les étudiants ont visité au semestre précédent. Les étudiants ont donc connaissance de la carrière dont les terres sont extraites, des marais servant à la fabrication des fibres et des joncs, de la disponibilité modérée de certaines tiges et des préparations nécessaires en amont à l’utilisation des matériaux dans la construction (stockage, séchage, tamisage, etc).

Cette compréhension de la filière a pu influencé la conception des prototypes à certains moments comme dans le choix d’utiliser des sytèmes constructifs employant plus de terre sableuse que de terre argileuse, disponible en moins grande quantité. Ce rééquilibrage en fonction de la ressource disponible est certainement plus aisé à envisager qu’avec un matériau industrialisé comme l’acier, par exemple, dont il aurait été difficile de tracer la provenance de la matière première, les multiples étapes de transformation nécessaires avant emploi et ainsi difficile d’éprouver par soi-même - d’expérimenter - le caractère dispendieux.

• Travailler une matière brute, en comprendre les différentes propriétés par un contact physique direct : une expérience sensible et savante

Tout d’abord, il y a la rencontre avec la matière lors des premiers tests, expérience convoquant tout le corps : on pèse, on porte, on touche, on

sent, on mélange, on malaxe, on teste la consistance, on réajuste, on casse, on émiette, etc. C’est une expérience à la fois sensible et intellectuelle, empirique et savante puisque on ne part pas au hasard, les indications des quantités sont données mais on réajuste car on ne maîtrise pas toutes les variables de la composition du matériau (par exemple, terre trop argileuse avec un retrait trop important ou au contraire trop sableuse et pas assez plastique, etc.). Ainsi, manipulation de la matière, compréhension de ses propriétés - et plaisir aussi - sont indissociables dans cette première familiarisation avec les matériaux bio- sourcés (photo 3).

Puis, lors de la fabrication du prototype, au 1/5, le comportement de la matière est proche d’une échelle réelle : l’adhérence des grains du mur en pisé lui donnent une stabilité, le caractère perspirant du béton de chanvre est conservé, un asssemblage en bois aura les mêmes contraintes (photo 15), etc. À la différence d’une maquette, le prototype en «vrais» matéraux met les étudiants face à leurs erreus de mise en oeuvre (photo 4). Seules les fibres mélangées à la terre pour le au torchis doivent parfois être recoupées pour obtenir un mé-

Photo 4. Apprentissage par l’erreuer. Le linteau réalisé avec une planche de conteplaqué dans le mur en pisé ne vas pas tardé à se fissurer.

lange plus homogène. C’est cette connaissance acquise par l’expérimentation - certes encore sommaire - de la matière et de son comportement qui permet aux étudiants de se poser la

question de la finalité de l’emploi de tel ou tel matériau (structure, remplissage, étanchéité, isolation) – et pourquoi pas d’innover - en opposition aux matériaux standards de la construction qui seraient issus d’un catalogue où chacun aurait une finalité prédéfinie : plaques d’isolants, rouleaux d’étanchéité, panneaux et enduits de finition, etc.

Ainsi, des étudiants ont expérimenté une technique proche du torchis alsacien d’un mélange terre/fibre formant des rouleaux autour d’une structure bois mais l’ont utilisé comme plancher (photos 6,7,et 8).

Ou encore cet autre groupe d’étudiants qui a testé différents mélanges dont les billes d’argile expensée avec la terre ou la chaux pour fabri-

quer un mur en terre allégé (photos 5).

• Penser la mise en oeuvre de la maquette/ prototype avec des contraintes et procédés de construction proches d’un chantier réel : étapes de mise en œuvre, préfabrication, outils.

Comme à l’échelle 1, la construction au 1/5 en « vrais » matériaux nécessite par exemple :

- que la structure soit réalisée en premier sur le socle ;

- que certains outils spécifiques soient fabriqués pour la mise en oeuvre choisie ; - que des éléments de second oeuvre soient préfabriqués en parallèle par d’autres membres du groupe ;

- que le temps de séchage soit pris en compte ; - que l’on ait conscience que certains choix impliquent un temps de main d’oeuvre plus long ou une fabrication en série ; - qu’un temps soit réservé en fin d’intensif pour des finitions telle qu’enduits à la chaux ; - etc.

Ainsi l’expérimentation de la construction à cette échelle ne reproduit, bien entendu, pas toutes les contraintes d’un chantier réel mais oblige les étudiants à comprendre dans leur propre fabrication de prototype, les liens entre choix constructifs et déroulé du chantier (photos 9 à 14).

• Comprendre les liens entre exigences/choix

de mise en oeuvre de la matière et expression architecturale : un processus non linéaire et l’importance d’un enseignement transdisciplinaire L‘expression architecturale - d’une façade par exemple - découle de contraintes, quelles soient urbaines, constructives, économiques, fonctionnelles…mais reste un choix fait par l’architecte parmi d’autres solutions possibles. Par exemple, dans la construction traditionnelle en pisé, les joints à l’équillade6 qui sont une réponse technique au retrait des lits de chaux et au système de coffrage, produisent des lignes de chaux en biais qui s’alternent et produisent un motif en façade (photo 6) . Dans sa maison à XXX, Martin Rauch fait le choix de lignes de briques horizontales pour réduire l’érosion du mur en concevant simultanément cette solution technique et le dessin de façade (photo 7). De la même manière, lors du TD, les choix de mise en œuvre ne sont pas uniquement la conséquence de choix architecturaux préalables, on ne construit le prototype exact de ce qui a été préalablement dessiné : le détail sert d’amorce mais il est testé, remis en question, infléchi par l’expérimentation de la mise en œuvre de la matière durant la fabrication du prototype. C’est un processus de conception non linéaire.

La transdisciplinarité entre architectes et ingénieurs, champ TPCAU et STA prend ici également toute sa place : l’enseignant ingénieur n’est pas là uniquement pour indiquer à l’étudiant architecte comment réaliser son détail préalablement dessiné. Avec l’enseignant architecte, ils poussent l’étudiant à se questionner sur l’implication technique de tel choix architectural et inversement sur les conséquences et architecturales et possibilités offertes par tel parti pris structurel ou choix de mise en œuvre.

Les matériaux bio-sourcés, bruts, malléables et maîtrisables, invitent à une certaine forme d’inventivité pouvant aller jusqu’à l’innovation car ils facilitent l’expérimentation et la compréhension d’un lien évident entre mise en œuvre et expression architecturale (voir photos de l’exemple développé dans le texte précédent).

• Se positionner par rapport à l’innovation, la modernité en architecture

Les matériaux bio-sourcés sont à la fois issus de traditions constructives millénaires et perçus comme l’avenir de la construction si l’on s’inscrit dans le nouveau paradigme d’un développement soutenable, se retrouvant ainsi au centre de programmes de recherche sur la matière7 et les cultures constructives. En expérimentant par eux-mêmes la construction à partir de ces matériaux, les étudiants se réfèrent nécessairement à des traditions constructives utilisant les mêmes matériaux tout en se posant la question de leur réinterprétation dans un

Photos 6,7 et 8. Les étudiants s’inspirent des murs de torchis alsaciens où le mélange terre fibre est enroulée sur une struture secondaire mais l’utilisent dans un plancher.

Photos 9 et 10. La contrainte du temps de séchage long de la bauge entraine pour le grouoe 2 un choix de préfabrication en série des éléments de

Photos 11, 12, et 13. Plusieurs essais de panneaux préfabriqués en bauge sont faits par le groupe 5 pour répondre à la fois aux contraintes de démoulage et de montage dans la structure.

14. L’apprentissage par l’erreur : le coffrage pour le mur en pisé n’a été pensé dans des conditions proches de la réalité. Les étudiants ont voulu économiser du temps en ne faisant pas les clés transversales, juste en clouant quelques planches. Résultat : le coffrage n’a pas tenu et la terre s’est déversée.

Photo 14. L’apprentissage par l’erreur : le coffrage pour le mur en pisé n’a été pensé dans des conditions proches de la réalité. Les étudiants ont voulu économiser du temps en ne faisant pas les clés transversales, juste en clouant quelques planches. Résultat : le coffrage n’a pas tenu et la terre s’est déversée.

langage plus contemporain, répondant à des usages/programmes actuels lié à une certaine manière d’habiter (terrasse, largeur des baies, immeuble collectif, etc.). Comme nous l’avons vu, une fois les propriétés de base de ces matériaux comprises, ils permettent un large spectre d’applications et possibilités et d’interprétation, qui permet aux étudiants d’affiner une posture architecturale entre tradition, modernité et innovation.

Il faut préciser que lors de la construction en TD, les étudiants sont renseignés sur les normes de construction existantes mais qu’ils peuvent s’en affranchir dans un premier temps dans le but d’expérimenter ou d’innover.

• Penser le projet par les ambiances perçues et sensibles

Nous avons vu que l’expérimentation à partir de matériaux bio-sourcés permettait une certaine maitrise de la construction du fragment de façade, des planchers, des cloisons, des masses pleines en général et de l’expression architecturale qui en découlait. Ils permettent aussi de penser, peut-être plus que d’autres, le projet par les ambiances, par le vide habitable entre ces masses, vide perçu à travers la vue mais aussi, le toucher, l’odorat, l’ouïe, la sensation de sécheresse ou d’humidité,etc.

L’expérience de construire un espace à une échelle se rapprochant de l’échelle 1, suffisamment profonde pour montrer l’espace derrière la façade rend possible une immersion partielle du corps (un étage mesure 60 cm) pour percevoir l’espace en s’affranchissant de la prédominance de l’image dans la représentation architectural : la vue n’est plus statique, lé béton de chanvre dégage une odeur de forêt humide, les cloisons en bois poncées sont douces comme de la soie, les murs en torchis absorbent le son quand on parle dans la maquette, etc. Cette expérience sensorielle est donc enrichie par l’utilisation de matériaux bio-sourcés. exemple

L’espace est directement testé, perçu, en lien avec les matériaux utilisés et leur mise en œuvre ; le détail constructif prend une dimension sensible.

Conclusion

L’expérimentation dans le cadre du TD S8 s’inscrit donc dans une investigation heuristique, une pédagogie ascendante où l’étudiant est amené à se poser les questions, à découvrir et à comprendre par lui-même. C’est une expérimentation qui convoque le technique et le sensible à différents lieux du TD : dans la rencontre physique avec la matière, dans le processus de

fabrication du prototype et dans la perception de l’objet fini. Elle permet de penser la dimension sensible du détail constructif et de sortir de la ligne de fracture : détail-construction d’un côté, spatialité-sensibilité-atmosphère de l’autre. Le décloisonnement des savoirs entre ingénierie et architecture, la transdisciplinarité, se retrouvent à une place centrale, ainsi que lien entre la main et la pensée pour sortir du clivage habituel entre intellectuel et manuel, ici c’est La main qui pense8 Ainsi, on retrouve la définition de l’expérience comme concept philosophique, selon le CNTRL : « Connaissance acquise soit par les sens, soit par l’intelligence, soit par les deux, et s’opposant à la connaissance innée impliquée par la nature de l’esprit. »

La construction de prototype au 1/5 à partir de matériaux bio-sourcés présente des intérêts pédagogiques propres à l’utilisation de ces matériaux comme nous l’avons vu : par la question de la ressource qu’ils posent, par les références accessibles à des traditions constructives qui permettent l’innovation, par le contact physique qui est facilité et devient un plaisir, par leur manipulation qui est relativement aisée, par les liens compréhensibles car éprouvés entre propriétés physiques et mise en œuvre, entre conception et déroulé du chantier, entre mise en oeuvre et expression architecturale, etc…ils rendent possible ce que d’autres matériaux ne permettraient peutêtre pas. Expérimenter en matériaux bio-sourcés requestionne ainsi les processus de conception habituels en repensant le projet à partir de la matière disponible dans un processus non linéaire d’aller et retour entre échelle du bâtiment et détail, dessin et fabrication.

Enseigner aux étudiants à construire – ou plutôt à faire de l’Architecture – avec des matériaux de réemploi est donc un objectif en soit pour les qualités mêmes de ces matériaux (matériaux locaux, renouvelables, etc) ; mais aussi un moyen, un outil nécessitant et permettant un cadre pédagogie spécifique transposable à d’autres types de matériaux pour repenser des liens plus vertueux entre de l’Homme et son environnement.

« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils, conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les « moyens du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux. » Claude Levis Strauss9

Carole

Lenoble, avril 2019

14. L’apprentissage par l’erreur : le coffrage pour le mur en pisé n’a été pensé dans des conditions proches de la réalité. Les étudiants ont voulu économiser du temps en ne faisant pas les clés transversales, juste en clouant quelques planches. Résultat : le coffrage n’a pas tenu et la terre s’est déversée.