I/ Présentation globale du projet

A/ Chronologie et jeux d’acteurs

Depuis maintenant une vingtaine d’années, l’agglomération grenobloise, caractérisée par ses montagnes environnantes et une identité forte liée à son contexte géographique, a choisi d’affirmer son ambition d’introduire son territoire dans une politique de développement durable et d’urbanisme écologique. Ainsi, dès 2001, à mesure des prises de conscience environnementale, la ville a profité de l’opportunité que représente le site de l’ancienne caserne militaire de Bonne, réserve foncière en plein centre-ville, pour engager un projet de renouvellement urbain. C’est à partir de 2004, lorsqu’il remporte le concours associé au programme européen Concerto-SESAC, que le projet de la ZAC de Bonne s’inscrit dans une démarche affirmée d’écoquartier.

- Naissance du projet d’écoquartier

En tant qu’adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement de la mairie de Grenoble entre 1995 et 2000, Christian de Battisti met en place une étude de définition qui vise à proposer un schéma directeur avec des principes spécifiques pour la réhabilitation de l’ancienne caserne militaire de Bonne. En cohérence avec les objectifs environnementaux que ces acteurs se fixent, la 4 communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole (la Métro) et Echirolles expérimentent une construction qui répond à des préoccupations autant sociales qu’environnementales. Le projet nécessite un important travail de collaboration et d’implication des acteurs locaux autour d’une ambition politique et sociale. Pour cela un comité de pilotage est monté. Il réunit la Métro, la société d’économie mixte d’aménagement urbain (SEM), la SAGES , le bailleur social OPAC 38 et les sociétés Gaz 5 Electricité de Grenoble et Electricité de France (EDF). Encadrés par ce comité de pilotage ainsi que des représentants sociaux et professionnels de l’agglomération, trois équipes de cabinet d'architecture sont nommés à la tête du projet : Devillers, Fuksas et Lipsky & Rollet.

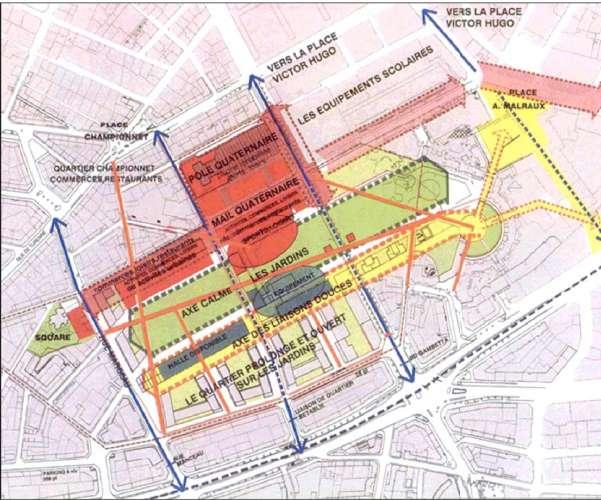

Schéma d’intention de créer un lieu attractif (source : CAUE Conseil architecture, urbanisme et environnement d’Isère, fiche « urbanisme opérationnel environnement, Premier écoquartier. » 2014)

A partir de 2001, le successeur de Christian de Battisti, Pierre Kermen, inscrit ce projet dans une dimension de renouvellement urbain à l’échelle du territoire. L’architecte de la ZAC, Christian Devillers, déclarait à son propos : « Pierre Kermen accéléra le processus en fixant de plus vastes objectifs au programme de la ZAC. Profitant du marché immobilier porteur, le projet devenu plus ambitieux changea d’échelle ». En juin 2002, l’architecteurbaniste Christian Devillers est déclaré lauréat du plan d’aménagement par le conseil municipal. Sa proposition séduit car elle mêle mixité fonctionnelle et un quartier de logement autour d’un parc urbain. A cela s’ajoute un travail de « programmation dynamique » qui vise à présenter des acteurs économiques, investisseurs et promoteurs

5

4 incarne l’ambition de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. la SAGES est un partenaire opérationnel de la Métropole grenobloise pour les opérations d'aménagements.

Ces collectivités ont pour objectif d’atteindre le “facteur 4”, une notion créée dans les années 1990 par le cadre du club de Rome qui

Photographie aérienne du site (source : dossier du PUCA, Jacotte Bobroff)

s’engageant à financer des activités. En 2004, avec l’accord de Christian Devillers, la SAGES sélectionne Loizos Savva, de l’agence AKTIS-Architecture de Grenoble, comme architecte en chef de la ZAC. L’agence AKTIS, qui avait déjà dirigé un projet d’urbanisme en 1992 pour la ZAC VignyMusset , également sur le territoire grenoblois et en 6 collaboration avec la SEM , est ainsi nommée responsable 7 de la coordination architecturale du quartier de Bonne. Loizos Savva et son équipe clarifient et mettent en valeur l’espace public pensé à travers le plan d’aménagement de Devillers.

- Avec l’aide de l’Europe, le projet s’ancre dans une démarche de développement durable

En 2003, Pierre Kermen propose le projet de la ZAC de Bonne au concours du programme cadre de recherche et développement européen Concerto-SESAC lancé par la Commission européenne. La ville de Grenoble est sélectionnée en 2004 parmi les huit lauréats du concours. Elle devient l’une des trois “agglomérations noyaux” avec Växjö (Suède), pilote du consortium, et Delft (Pays-Bas). Le programme européen vise à promouvoir « une nouvelle façon d’habiter afin d’assurer le confort thermique des habitants et de répondre au défi environnemental devant lequel nos sociétés sont placées ». Il se veut une 8 plateforme de concertation et d’échange sur les pratiques environnementales, et un laboratoire d’expérimentation qui contribue à établir un référentiel de normes pour l’avenir.

Ce concours permet au projet urbain du quartier de Bonne de s’ancrer dans une démarche écologique plus marquée. En effet, en rejoignant le programme, l’écoquartier de Bonne s’engage à respecter les principaux objectifs fixés par celui-ci, à savoir l'efficacité énergétique (performance des bâtiments et développement des énergies renouvelables), l’implication du territoire dans le projet et son impact, ainsi que la représentation et l’implication politique des collectivités locales. Pour réaliser ces objectifs,

Schéma directeur Christian devillers ( source : dossier du PUCA,

la Commission européenne met à disposition des équipesprojet des ressources et des références dans la conception HQE. Elle octroie également au projet une enveloppe de 2,7 millions euros sur la période 2005-2009. 9

En complément de cette aide, le Conseil général de l’Isère, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la région Rhône-Alpes et la Métro s’engagent dans le cofinancement du projet urbain. Le projet prend forme progressivement : les premiers bâtiments sont livrés entre 2008 et 2010. Le parc ne sera livré qu'en 2014, les travaux d'aménagement urbain ayant débuté avec du retard. L’ensemble de la ZAC sera complètement fini et investit en 2016. Le coût total des travaux est d’environ 39 millions d'euros dont 21 millions pour le poste Aménagement Urbain10

La Zone d’aménagement concerté de Vigny-Musset est « une opération de grande envergure engagée par la municipalité de Grenoble au

6 Sud de la ville dans les années 1990 ». Le quartier en coeur d'îlots s’articule autour d’un grand jardin d’un hectare arboré, qui constitue son identité. L’agence ATKIS avait été retenue pour ce projet à l’issue d’un concours international d’urbanisme.

7 territoire grenoblois.

La Société d’économie mixte (SEM) Innovia Grenoble Durablement est chargée d’opérations d'aménagement avec la SAGES sur le

8 BOBROFF, Jacotte (ibid).

Plaquette de présentation du programme Concerto-SESAC (2005-2010) de la ville de Grenoble dans : BOBROFF, Jacotte (ibid).

9

10

Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (GRAIE). Ecoquartier de Bonne. Décembre 2014. http://www.graie.org/

Jacotte Bobroff)

B/ Conception d’un écoquartier : entre requalification urbaine et innovation programmatique

Le projet et l’implantation du quartier héritent de la collaboration d’architectes, urbanistes et paysagistes d’une part, d’acteurs politiques locaux manifestement engagés d’autre part. Le site de la caserne de Bonne forme une véritable réserve foncière qui se doit de répondre aux enjeux qu’il suscite par son emplacement privilégié, au centre de la ville, où les terrains immobiliers sont rares. Ainsi, ce doit être un projet d’envergure, à la hauteur de la caserne militaire qui l’a précédé sur ce site. Le nouveau quartier doit valoriser la ville, en offrant un programme qui mêle innovations sociales et constructives. L’ambition du projet urbain du quartier de Bonne est, dès l’origine, « d’offrir une mixité de logements, de créer des équipements, des espaces verts et des activités tertiaires, en mobilisant les professionnels » . Ces objectifs innovants 11 sont similaires à ceux que le quartier de la Villeneuve projetait dans les années 1960 sur le territoire grenoblois , ici dans un tout autre contexte, où 12 l’urbanisme tente de ré-interroger ses formes, celles de l’espace public et la place de la nature dans nos villes. Le quartier doit pouvoir être attractif et accueillir des familles, tout en s’intégrant dans le tissu urbain environnant et dans l’occupation sociale. Il s’agit bien d’enjeux sociaux et d’une ambition politique d’offrir des nouvelles solutions d’habitat.

Le programme du projet urbain découle des enjeux énoncés par la ville et les membres du comité qui dirigent l’élaboration du projet. En matière de conception, l’ambition est d’abord de rééquilibrer les populations du centre et de la périphérie de la ville en valorisant la mixité sociale, afin d’éviter la gentrification et l’occupation du centre par la tranche la plus aisée de la population. Il s’agit aussi de favoriser la mixité fonctionnelle (pluralité et diversité des services) afin de dynamiser économiquement le secteur. Le projet comporte par ailleurs un important programme environnemental mettant l’accent sur l’accessibilité, la mobilité douce, le développement

durable, les économies d’énergie et l’introduction d’énergies alternatives. Ce sont non seulement 850 logements (dont 40% de locatif social) qui doivent voir le jour, mais aussi un EHPAD, une école et une résidence pour étudiants afin de favoriser mixité inter-générationnelle. En outre, 15 000 m² de commerces, 6 000 m² de bureaux, un hôtel 4 étoiles, un centre culturel, un cinéma et deux espaces verts (un parc urbain et jardin en cœur d’îlot) sont envisagés pour dynamiser cet espace. Le plan du quartier est évocateur : une partie de l’ancienne caserne militaire qui entourait autrefois la cour d’honneur est conservée et réhabilitée, tandis que l’implantation d’îlots de bâti en U dense forme un parti pris marqué, qui laisse volontairement la place à un parc de presque cinq hectares. Il met en valeur l’espace public et se tourne vers celui-ci, mettant en avant un cadre de vie sain et en dialogue avec le paysage montagneux environnant. Le parc résulte de la mise en continuité des jardins Hoche, de la cour d’honneur, et des terrains de sport. Il exprime une volonté forte de rattacher le quartier au centre-ville et, pour cela, il se veut dynamique et dans le prolongement d’espaces commerciaux et de services attractifs.

Ainsi nous avons vu que le projet est né dans un contexte propice lié à l'implication des acteurs politiques locaux, des concepteurs et des constructeurs, et dynamisé par le concours européen Concerto-SESAC. Le schéma directeur permet d'affirmer la volonté du projet de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de la ville.

Plan du programme (CAUE d’Isère, fiche « urbanisme opérationnel environnement, Premier écoquartier. » 2014).

Comme l’explique la sociologue Jacotte Bobroff . 11

« Lors de sa programmation, un enjeu de mixité sociale et fonctionnelle caractérisait l’opération ancienne de la Villeneuve, avec un 12 nombre égal de logements sociaux et en accession, des emplois, des équipements et un objectif de baisse des coûts de construction de 30%. La paupérisation de ce quartier, au cours des années, en transforma les caractéristiques sociales.» issus du dossier de presse PUCA « La caserne de Bonne à Grenoble : thématique d’un développement durable à la française », Jacotte BOBROFF, PUCA, février 2011.

II / Comment le quartier de Bonne a-t-il tenté

de répondre aux enjeux

sociétaux ?

Cette partie étudie les dimensions sociales et sociétales du quartier de Bonne, afin de comprendre comment il est occupé et par qui. Elle questionne les liens entre mixité sociale et multifonctionnalité, ainsi que le cadre et le traitement de l’espace public.

A/ Profil des habitants : la mixité sociale assurée par la multifonctionnalité ?

Le programme de l’écoquartier de Bonne conjugue un grand nombre de services et une diversité de fonctions. Cette volonté d’offrir un quartier vivant et avec une dynamique commerciale et programmatique a-t-elle permis de mixer les populations, les tranches sociales et générationnelles ?

Bien que l’étude du cabinet de conseil Argos comporte 13 des limites en terme de représentativité , elle présente 14 des éléments intéressants pour évaluer le succès de cette démarche. Elle montre que la mixité sociale annoncée est respectée : le parc immobilier compte 885 logements familiaux sur l’ensemble du quartier, répartis en diverses typologies telles que : logements étudiants, résidences spécialisées pour sénior, locatif social, accession à la propriété. Par ailleurs, 40% relèvent comme prévu du logement social . L’entretien mené, dans le cadre de ce 15 rapport d’étude, auprès de Florence Audouy ,habitante du 16 quartier durant 7 ans (2009-2016), confirme la réussite de certains objectifs de mixité sociale voulus par le projet du quartier de Bonne. Elle explique "Je n'imaginais pas pouvoir devenir propriétaire à Grenoble. Les conditions d'accession aidées de ce quartier m'ont permis de franchir le pas". A la tête d’un foyer monoparental avec deux

13

“Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne”,Argos, 2012.

enfants, elle indique avoir choisi de s’installer dans le quartier de Bonne à la fois pour des raisons de conscience écologique, pour le cadre de vie (services, proximité du centre-ville et parc urbain), mais aussi pour des raisons budgétaires. Cet exemple illustre également l’attractivité de l’écoquartier pour les familles, du fait de sa multifonctionnalité, sa localisation et la proximité des équipements scolaires. La structure familiale des ménages de Bonne révèle qu’il s’agit effectivement d’un quartier propice aux familles . Toutefois, concernant les opérations, 17 les îlots sont relativement fermés autour de leur propre cour et les types de logement sont spécifiques à chaque bâtiment, ce qui de fait ne favorise pas la mixité. Ceci s’explique par le fait que, généralement, chaque îlot a été attribué à un seul promoteur immobilier, ce qui minimise la diversité au sein d’un même îlot. D’autre part, comme le décrivent les études d’Argos réalisées entre 2011 et 2013 que les habitants de Bonne présentent un profil qui « tranche avec la moyenne grenobloise : plus diplômés, financièrement plus aisés, ils sont également plus jeunes et plus souvent propriétaires ».

Photographie aérienne et Photographie jardin d’îlot (source : D&A, Devillers Associés [en ligne] La caserne de Bonne a Grenoble, Consulté le 10 mai 2020)

14 et habitants du quartier et un certain nombre de recueil et analyse complémentaire, néanmoins le taux de réponses (33%) ne permet pas une représentativité parfaite des habitants (en particulier des locataires sociaux, dont peu ont répondu). De plus, les enquêtes, menées entre 2007 et 2013, mériteraient d’être actualisées.

15

L’étude qui cherche à comprendre le fonctionnement du quartier et des pratiques des usagers est basée sur des questionnaires usagers

Selon les données fournies par la Société Publique Locale d’Aménagement (ex. SPLA-SAGES)

16 échange

17

Entretiens téléphonique réalisé le 05/05/2020. Voir annexe pour le compte-rendu détaillé des entretiens et le questionnaire par

58% des foyers comptaient entre deux et trois enfants en 2012

B/ Un projet qui tente de répondre à des nouveaux modes de vie et à l’aspiration d’une meilleur qualité de vie

L’espace public fait parti intégrante de l’écoquartier et un souci particulier est apporté au cadre de vie qu’il offre. Pour autant, peut-on dire que le quartier offre un cadre de vie nouveau et surtout supérieur ? Permet-il des modes de vie en ville où l’on laisse place à la nature et où l’espace public est accueillant et investit ?

La mise en valeur de l’environnement et de la nature est l’un des objectifs visé par le quartier de Bonne. Elle s’effectue à travers un parc urbain qui offre différentes manières de vivre, mais aussi des espaces verts, prairies, cheminements, plans d’eau, espaces de détente, jeux d’enfant et terrains de sport. Tout ceci participe de la qualité de vie que le quartier offre, en complément du soin particulier accordé aux espaces de cours intérieures et à la qualité des logements.

De fait, il ressort des études effectuées par Argos que les 18 espaces publics sont généralement très appréciés. Ils sont pratiqués par les habitants et l’ensemble des Grenoblois tant pour l’espace de détente qu’ils représentent que pour leur aspect fonctionnel, et pour le parc dans la continuité du centre commercial. Selon ces mêmes rapports, l’attractivité des espaces publics est due tant à la multifonctionnalité du périmètre qu’à la qualité des espaces publics. L’attractivité que ces espaces lui confèrent participe à la vie du quartier. Dans un article publié en 2013 dans la revue Trait urbain , Sarah, habitante du quartier , raconte 19 20 à propos de l’extérieur : « il s’agit d’un microcosme, où l’été on a l’impression d’être ailleurs, en dehors de la ville… Louca retrouve tous ses copains au parc après l’école. On peut se balader en amoureux lorsque les enfants sont à l’école et profiter des fontaines en été. » Ces propos laissent à penser que l’ambition de faire de ce quartier un cadre de vie attractif et agréable à réussi.

Cependant, bien que l’espace public soit estimé, est il un lieu d’interaction sociales ? Les aires de jeux dans le parc

18

central sont très appréciées et utilisées. L’espace sécurisé est un point de rencontre et de discussion, formant un rituel quotidien pour de nombreuses familles. Néanmoins, l’aménagement est assez critiqué, car bien que beau, il y laisse peu place à l’appropriation. C’est ce qu’explique Florence Audouy : « il n'y a pas de part à l’appropriation, 21 l’espace public du parc ne propose pas vraiment un lieu de rencontre et de tissage des liens sociaux, par exemple les bancs ne se sont pas face à face mais le long des chemins et espacés ». Ainsi, l’espace public n’a pas été pensé, en urbanisme, comme un lieu de rencontre participatif que les gens peuvent investir et s’approprier, idée peu répandue au moment de la conception du projet.

Photographie du Jardin des Vallons ( source : CAUE, fiche Aménagement urbain et paysager « Un parc et trois Jardin » ,2014)

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2013.

19 Trait urbain, janvier 2013, n°58, page 18-29

DERROUCH, Pierre, DECHAUT-GENESTE Valérie, TRAN Magali, VATOV Marie-Christine. « Aménagement durable: état des lieux ». Revue

20 Entretien avec Florence Audouy (voir annexe I,II).

L’habitante interrogée vit avec son mari et ses trois enfants dans un F4 dans l’immeuble le Partisan, géré et livré par Aktis en 2010.

21 p 7

Cette question peut être reliée à un autre aspect du quartier, à savoir la sensibilisation des habitants aux nouveaux modes de vie qu’offre le quartier, tout particulièrement sur le plan environnemental. On constate en effet que les habitants s'installent dans le quartier sans vraiment avoir conscience de sa nature d’écoquartier et de ce qu’elle implique. Le rapport de Argos introduit d’ailleurs l’idée « que l’appropriation du développement durable par les habitants est très partielle, et liée plutôt à des considérations de reconnaissance sociale ». Signe de la faible appropriation du concept d’écoquartier par les habitants, la problématique de la place de la voiture est considéré dans 75% des cas comme un point négatif du quartier, bien que le calme et la sécurité qui découle de 22 l'absence de voitures soit clairement appréciés. On peut d’ailleurs relever qu’en 2013, il n’existe pas d’association d’habitants réellement engagée dans la vie du quartier, ce qui ne favorise ni l’appropriation de celui-ci, ni les rapports de voisinage, ni la mixité sociale.

Ainsi, le quartier ne semble pas avoir totalement répondu à ses objectifs de mixité sociale. Dans les chiffres on atteint une certaine mixité, en terme de statut social, de type d’habitant et de riverains (avec une majorité de famille), ainsi qu’intergénérationnelle. Cependant, dans les faits la multifonctionnalité et la présence de logement sociaux ne suffit pas à créer des interactions sociales. De plus, si les habitants de l’écoquartier de Bonne avouent avoir changé certaines habitudes par « envie de bien faire » , le cadre de 23 vie semble difficilement inspirer une identité commune autour du mode de vie écologique qu’il incarne. Répond-il néanmoins aux objectifs environnementaux que le projet s’était fixé ?

Centre commerciale « la Caserne de Bonne » (source : Groupe 6 [en ligne]. Caserne de Bonne. 2010. Consulté le 11 avril 2020)

Photographie Jardin des vallons (D&A, Devillers Associés [en ligne] La caserne de Bonne a Grenoble, Consulté le 10 mai 2020)

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2012.

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2012.

Photographie

III/ Comment le quartier de Bonne a-t-il tenté

de répondre aux enjeux

environnementaux ?

A/ Un projet qui développe les énergies renouvelables et la gestion des ressources

A partir de son intégration dans le programme européen SESAC, qui promeut le développement durable, le projet du quartier de Bonne endosse des objectifs écologiques ambitieux. Mais cette excellence tant mise en avant s’appuie-t-elle sur des critères d’objectifs ? Quelles méthodes, outils de maîtrise des énergies et des matériaux, et nouveaux modes de construction viennent justifier cette appellation d’écoquartier ? Quel bilan peut-on faire des objectifs écologiques et environnementaux visés par le projet ?

- Objectif HQE

En 2003, alors que peu d’objectifs et de réglementations énergétiques et thermiques sont en place à l’échelle française , le projet de la ZAC de Bonne fait le choix 24 ambitieux d'intégrer un volet “énergie”. Il s’engage dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE)25 et tente de diviser par deux les cibles de consommation énergétique fixées dans les normes en vigueur pour la construction neuve de l’époque. Il s’agit alors d’un vrai défi qui doit, pour réussir, expérimenter de nouvelles méthodes de construction performante. Les objectifs de HQE fixés aux constructeurs du quartier de Bonne sont ambitieux : 50 kWh/an/m² de surface habitable (Shab) pour le chauffage (avec rendement de génération) ; 17 kWh/an/m² Shab d’énergie utile pour l’appoint d’eau chaude sanitaire ; 10 kWh électricité/an/m² Shab de consommation électrique pour les parties communes (principalement sous-station, ventilation, éclairage,

ascenseurs). Pour les atteindre, des efforts considérables ont été nécessaires sur les enveloppes et les systèmes des bâtiments, afin de réduire les consommations à tous les niveaux. Ils nécessitent la maîtrise de certains outils : le choix des matériaux, les procédés de construction et leur impact environnemental, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables.

Ainsi, dans le cas du quartier de Bonne, la conception bioclimatique et l’isolation par l’extérieur ont permis d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments et le confort, été comme hiver. Elles se traduisent par des besoins en chauffage limités et donc une baisse des 26 charges pour les occupants. Les solutions de production d’énergie sont multiples : les systèmes sont combinés notamment en assurant les besoins en électricité des logements par cogénération au gaz naturel et via des capteurs solaires (couvrant 50 % des besoins en eau chaude). La toiture du centre commercial reçoit 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques . 27

- Label écoquartier

En 2009, le projet du quartier de Bonne, s’est vu récompensé par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales du label écoquartier, ainsi que le grand prix national écoquartier. Il récompense les territoires qui prennent en compte la mixité sociale et fonctionnelle, s’engagent dans une gestion durable des ressources (gestion de l’eau, production locale d’énergies renouvelables, traitement optimum des déchets, utilisation d’éco-matériaux), et limitent l’impact de l’urbanisation sur l’environnement (formes urbaines denses, biodiversité, transports «doux») . 28

24

La France s'était fixé comme objectif non contraignant de réduire la consommation énergétique de 15% tous les 5 ans.

25 performance économique et management responsable.

26

La démarche Haute Qualité Environnemental (HQE) établit quatre critère certifiés : qualité de vie, respect de l'environnement,

50 kWh/m2/an

27 cadre du programme européen Concerto. Avril 2011. Disponible sur : www.enertech.fr

SAGES / Enertech. Grenoble - ZAC de Bonne, évaluation par mesure des performances énergétiques de 8 bâtiments construits dans le

28 mai 2020, http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

Site “Démarche EcoQuartier”, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, consulté le 25

- Lutte contre l’étalement urbain et valorisation de l’environnement à travers l’espace public

Le quartier de Bonne répond également à la question de l’étalement et du renouvellement urbains en proposant un projet avec une densité forte sur un site en plein centreville, qui privilégie la qualité de l’espace public à son étalement.

Le projet paysager a été conçu par l’atelier paysagiste Jacqueline Osty & associés et le suivi de chantier a été effectué par les entreprises Eurovia (VRD), Sports et Paysages et ISS Espaces Verts. Le parc qui se compose de trois jardins séquencés, reliés les uns aux autres par des continuités piétonnes, propose des espaces différenciés. Le parc Hoche, préexistant, a été restauré dans le prolongement de l’école. L’esplanade du Général Alain le Ray, le long du boulevard Gambetta, forme une place calme et fait écho, avec sa pelouse et son tracé géométrique, à son statut d’ancienne cour d’honneur. Le jardin des Vallons est au cœur du projet urbain. Bien qu’il se décompose en espaces aux ambiances diverses, une idée dominante émerge : celle d’un espace vivant. On ressent particulièrement le lien avec le paysage lointain que l’on peut observer depuis des belvédères qui dégagent la vue sur le parc. On peut noter la réutilisation des pierre issues de la démolition de la caserne, qui sont insérées dans l’espace public sous la forme de bancs, le long du bassin ou encore pour la réalisations des buttes.

Un programme de gestion des eaux pluviales vient compléter entre 2004 et 2014 le traitement paysager. Parmi les techniques et dispositifs mis en œuvre on compte des tranchées drainantes et infiltrantes, des puits d’infiltration, des bassins de stockage et d’infiltration, ou encore des toitures stockantes végétalisées.

Dans une optique environnementale, le quartier encourage aussi les mobilités douces : il est desservi par les transports en commun et accessible à pied ou à vélo. Le taux d’utilisation du vélo y est d’ailleurs deux fois supérieur à la moyenne de la ville . Enfin, la création d’un refuge LPO 29 30 permet d’aborder le sujet de la préservation de la faune.

Schéma insertion urbaine du projet et ses parcs (GROUEFF, Sylvie. Zac de Bonne à Grenoble: des enseignements à tirer ? Revue Ecologik. Avril-mai 2010. Numéro 14, p.34-38

Photographies du Jardin du vallons (source : CAUE, fiche Aménagement urbain et paysager « Un parc et trois Jardin » ,2014)

RUDLOFF, Nicole. ZAC de Bonne, pari tenu (entretien avec Philippe de Longevialle). Revue Habitat et société, juin 2013, n°70, p.36-37

29 la Ligue de protection des oiseaux (LPO) est une association de protection de l'environnement française fondée en 1912. Elle agit en

30 faveur de la biodiversité par la connaissance et la protection des espèces (mise en place de nichoirs, d’abris pour la faune, sensibilisation).

B/ Réalité du bilan : objectifs environnementaux atteints ?

Le rapport de synthèse réalisé en 2013 par la SAGES 31 étudie les succès et échecs du projet face aux objectifs de performance énergétique, ainsi que les problèmes rencontrés. Il tire plusieurs leçons de la conception et réalisation du projet du quartier de Bonne.

En effet, le projet a confirmé, en premier lieu, la difficulté à anticipé les problèmes, en raison des éléments non maîtrisables tels que les donnés météorologiques, la température de chauffage à l’exploitation, le débit de renouvellement d’air, la consommation électrodomestique, etc. Un second enseignement majeur est d'ordre technique, lié à la mise en oeuvre de la maintenance et du pilotage des installations32

Le rapport souligne par ailleurs la nécessité pour les bureaux d’études de prendre conscience de leur rôle dans la maîtrise et l’apprentissage des questions énergétiques et des nouveaux outils. Ces derniers doivent être davantage 33 impliqués dans le suivi de chantiers afin de fournir un travail rigoureux et continu, notamment pour la sélection des matériels, la qualité de l’exécution, les réglages et la mise au point des installations en phase finale. L’étude met donc en évidence le caractère indispensable des échanges entre concepteur et installateur au cours du chantier pour

le succès des objectifs fixés, particulièrement dans le cas de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes et outils à visée environnementale. Pour finir, le rapport souligne que les travaux ne sont pas seulement dirigés par des commanditaires et des concepteurs, mais aussi réalisés par des entreprises. Pourtant, les entreprises ne sont pas toujours sensibilisées ou formées pour accomplir les objectifs des concepteurs, exigeants et nouveaux, notamment en matière énergétique. On peut citer l’exemple , dans le cadre du 34 projet grenoblois, des poses d’isolant par l’extérieur dont la mise en oeuvre ne correspondait pas aux attentes. Il révèle l’importance de la qualification et de la maîtrise des procédés nouveaux pour éviter une mise en place peu précise qui annule les effets positifs escomptés lors de la conception (ventilation double flux dans ce cas).

Ainsi, sa démarche HQE et le souci du respect de l’environnement dans son intégration à l’espace urbain font du projet de l’écoquartier de Bonne un exemple de réussite, en matière environnementale, reconnu à l’échelle nationale. Malgré les limites constatées dans la mise en oeuvre de ces objectifs, l'opération a joué un rôle de laboratoire et l’application précoce de ces méthodes a permis de faire progresser la connaissance en matière de construction durable. L’écoquartier de Bonne a ainsi servi de référence pour l’élaboration des objectifs fixés par la Réglementation Thermique de 2012 (RT2012) dans une dimension énergétique neuve.

31 cadre du programme européen Concerto. Avril 2011. Disponible sur : www.enertech.fr

SAGES / Enertech. Grenoble - ZAC de Bonne, évaluation par mesure des performances énergétiques de 8 bâtiments construits dans le

32 aspects. Bilan non accessible en sources ouvertes au 25/05/2020.

La SAGES indique dans ce bilan souhaiter mettre en place en 2014 un cahier de recommandations qui permettra d’en détailler les

33 dimensionnement.

Il s'agit d'outils tels que la simulation dynamique d’échanges thermiques ou de la migration de vapeur et le changement des règles de

34 durant la phase chantier (voir annexe bilan entretien téléphonique III,IV,V).

L’entretien de Florence AUDOUY fournit d’avantage de détails ainsi que d’autres exemples des problèmes de construction et de maîtrises

Conclusion : environnement et société, deux enjeux interdépendants

Le projet du quartier de Bonne a permis d’impliquer les acteurs politiques et locaux dans un projet de renouvellement urbain qui prend en compte des enjeux de développement majeurs à l’échelle du territoire. Le programme européen ConcertoSESAC, grâce aux moyens financiers, aux objectifs et aux outils qu’il a fournis, a permis de concrétiser ce projet, de rendre possible l’innovation et l’expérimentation de nouveaux procédés environnementaux et de formuler un programme mixte, qui met en valeur l’espace public.

Le projet du quartier de Bonne comporte une forte dimension sociale : l’ambition de rapprocher les générations, les milieux sociaux, autour d’un espace agréable et adapté aux modes de vie modernes. Il remplit ces objectifs avec un succès mesuré : 40% des habitations qu’il comporte sont des logements sociaux, et la mixité sociale existe grâce à la diversité des fonctions et des services qui y sont proposés. Cependant, même s’il est vrai que les habitants ont été attirés par cette qualité fonctionnelle, la diversité sociale du quartier est davantage assurée par l’usage : étant intégré dans le reste la ville, il est investi par les riverains grenoblois et les habitants. La contribution du quartier au renforcement des liens sociaux reste encore à confirmer, car chaque foyer semble vivre en harmonie mais isolément. Sans vraie vie de quartier, peut-on réellement parler de mixité ? Malgré le désir des habitants de prendre part à la vie du quartier, et d’interagir dans les espaces publics agréables que la ZAC de Bonne offre, ceux-ci ne semblent pas vraiment être des lieux de rencontre ou d’interaction sociale mais plutôt de repos. On observe également que le cadre de vie que le quartier offre est largement apprécié, mais que ce n’est pas pour son caractère d’écoquartier qu’on y emménage. Ainsi, bien qu’il soit attractif pour sa fonctionnalité et que quelques habitants affirment avoir modifié leurs habitudes de vies par souci de d’exemplarité, l’engagement environnemental de l’écoquartier ne parvient pas réellement à générer de nouveaux modes de vies. La seconde ambition majeure de l’éco-quartier de Bonne est de répondre aux enjeux environnementaux. A posteriori, on peut effectivement affirmer que le projet a eu pour effet de faire avancer les normes de conception environnementale et a atteint un certain standard en matière de développement durable, lui permettant d’acquérir le label écoquartier et d’être reconnu à l’échelle du pays comme un exemple. Néanmoins il ressort que la réalisation et la construction ont rencontré des limites et n’ont pas toujours été en adéquation avec les objectifs tant loués pour leur caractère innovant et performant. Les problèmes de maîtrise et de suivi de chantiers, mais aussi de conception et de précision d’exécution ont révélé la nécessité de mettre à niveau la connaissance des nouveaux outils et procédés de construction écologique, et d’améliorer la formation en la matière. On peut tout de même saluer le travail sur les espaces publics et le parc, qui sont appréciés encore aujourd’hui et mettent en valeur l’environnement.

Novateur en son temps, l’exemple de l’écoquartier de Bonne démontre qu’il existe un lien indéniable entre les enjeux sociaux et environnementaux, deux sujets interdépendants. Ainsi, en réponse à la question « En quoi l’exemple de la ZAC de Bonne à Grenoble permet-il de dire que l’ambition d’un écoquartier est de se projeter dans le futur et de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux ?» , il faut commencer par dire que le projet du quartier de Bonne, sans précédent en France, a effectivement dû se projeter dans le futur. En dépit des difficultés, le projet a pris en compte et intégré ces deux aspects : environnement et social. Les enjeux d’un écoquartier sont avant tout liés à son contexte de réalisation et sa localisation, aussi, ce type de projet ne peut être un succès que lorsqu’il est géré et maîtrisé par des acteurs proches du terrain et investis tout au long de sa conception et de sa réalisation. C’est notamment vrai dans le cas des acteurs politiques locaux comme nationaux qui, par leur rôle central dans la définition des priorités et l’allocation des ressources, ont un rôle crucial dans la capacité d’un territoire de mener à terme des projets architecturaux qui reflètent des choix durables et engagés au plan écologique et social. Ainsi, alors que ces acteurs politiques sont bien souvent soumis à l’alternance démocratique, on peut s’interroger sur les moyens dont disposent les territoires pour s’ancrer à long terme dans une démarche de développement durable, à l’abri des changements d’acteurs. Faut-il réglementer, contraindre, au risque de réduire le champ des possibles, ou au contraire ils encourager les initiatives des acteurs économiques, associatifs, des habitants, sans garantie qu’ils se tournent vers ce choix de développement? Par ailleurs, la promotion à tout prix d’un mode de vie basé sur la durabilité et le respect de l’environnement, souvent jugé élitiste, est-il compatible avec des objectifs d’accessibilité et de mixité sociale ?

Bibliographie

Ouvrages et rapports d’études :

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2012. Disponible sur : www.grenoble.fr

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2013. Disponible sur : www.grenoble.fr

Argos développement durable. Rapport d’évaluation externe du quartier de Bonne. 2014. Disponible sur : www.grenoble.fr

BOBROFF, Jacotte. La caserne de Bonne à Grenoble : projet emblématique d'un développement durable à la française. PUCA. 2011. Disponible sur : www.urbanismepuca.gouv.fr

DELFY, Aladin. Paramètres et dispositifs dans la construction de l’habitat durable - Le cas de l’écoquartier de bonne Grenoble. Thèse doctorale. 2016.

GODET, Olivier. Patrimoine reconverti du militaire au civil. Nouvelles éditions Scala. 2007.

Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (GRAIE). Ecoquartier de Bonne. Décembre 2014. Disponible sur : http:// www.graie.org/

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. Dossier de presse de la “Première Conférence nationale Ville durable”, mercredi 4 novembre 2009 au Musée du Quai Branly, Paris.

SAGES / Enertech. Grenoble - ZAC de Bonne, évaluation par mesure des performances énergétiques de 8 bâtiments construits dans le cadre du programme européen Concerto. Avril 2011. Disponible sur : www.enertech.fr

CAUE Conseil architecture, urbanisme et environnement d’Isère, fiche urbanisme opérationnel environnement, «Premier écoquartier» 2014.

CAUE Conseil architecture, urbanisme et environnement d’Isère, fiche Aménagement urbain et paysager « Un parc et trois Jardin » , 2014.

Articles :

GROUEFF, Sylvie. Zac de Bonne à Grenoble: des enseignements à tirer ? Revue Ecologik. Avrilmai 2010. Numéro 14, p.34-38

DERROUCH, Pierre, DECHAUT-GENESTE Valérie, TRAN Magali, VATOV Marie-Christine. Aménagement durable: état des lieux Revue Trait urbain, janvier 2013, n°58, page 18-29

RUDLOFF, Nicole. ZAC de Bonne, pari tenu (entretien avec Philippe de Longevialle). Revue Habitat et société, juin 2013, n°70, p.36-37. Disponible en ligne sur le site https:// www.union-habitat.org

RUDLOFF, Nicole. Grenoble, un laboratoire. Revue Habitat et société, décembre 2011, n°64, p.15-17. Disponible en ligne sur le site https://www.union-habitat.org

Sitographie :

D&A, Devillers Associés [en ligne] La caserne de Bonne a Grenoble, le 10 mai 2020 .https:// www.agencedevillers.com/archives/719

AKTIS [en ligne]. Caserne de Bonne. 2016. Consulté le 11 avril 2020. https://aktis.archi/ 2016/05/04/caserne-de-bonne/

Groupe 6 [en ligne]. Caserne de Bonne. 2010. Consulté le 11 avril 2020. http://groupe-6.com/ projet/caserne-de-bonne/

SAGE [en ligne]. De Bonne - un ÉcoQuartier en centre-ville. consulté le 15 février 2020. http:// www.grenoble-sages.fr/les-operations/ ecoquartier-de-bonne/presentation-edb

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales [en ligne]. Démarche EcoQuartier. Consulté le 25 mai 2020. http:// www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/

Questionnaire personnel :

Questionnaire et entretien téléphonique avec Florence Audouy, ancienne habitante du quartier (2009 et 2016), réalisé le 6 mai 2020. Détail disponible en annexe.

Vidéo en ligne :

Ministère de la Transition écologique et Solidaire. EcoQuartiers : un label pour construire la ville durable [vidéo en ligne]. YouTube, 18 septembre 2014 [vue le 05/05/2020]. https:// www.youtube.com/watch?v=r5_RaFYdNMg

Studio 3D at home. Ecoquartier à GrenobleFilm public avec images 3D [vidéo en ligne]. YouTube, 27 juin 2014 [vue le 05/05/2020]. https://www.youtube.com/watch? v=eLl9wdC8ASM

ADEME. Les éco-quartiers [vidéo en ligne].YouTube 3 octobre 2011[vue le 05/05/2020]. https://www.youtube.com/watch? v=mgdirlX6HFo

ANNEXE. Témoignage de Florence Audouy, habitante de l’écoquartier de Bonne à Grenoble, entre 2009 et 2016

1/ Questionnaire préliminaire (réponse du témoin en italique)

Informations générales sur l’habitant et son logement (durant la période d’habitat) exemples réponse

Durée d’habitation dans l’écoquartier

Tranche d’âge

Statut professionnel ex:cadre, employé…

Nombre d’habitant dans le foyer ex:couple, célibataire, famille(nombre d’enfants?)

Lieu d’habitation précédent ex: appartement pluspetit

Type de logement: ex:sociaux,en accessionlibre ouaidée

Adresse ou nom de la résidence:

Surface, nombre de pièces :

ex:Allée-HenriFrenay

ex:T460m2, studio25m2

De 2009 à 2016 (7 ans)

J’avais 42 ans lorsque j’ai emménagé

Cadre : professions de l’immobilier

Mère célibataire avec 2 enfants

Logement social, un peu plus grand mais dans lequel j’étais locataire.

T4 de 80 m² + terrasse, en accession sociale.

Résidence Les jardins de Bonne, 12 rue Simon Nora

T4 de 80 m²

Statut habitant ex:locataireou propriétaire J’étais propriétaire habitant.

Pourquoi avoir emménagé dans l’écoquartier ?

conviction mode d’habitat :

conscienceécologique

cadre de vie :

proximitécentre, services

aménagementdes espacepublicvert

autre raison (compléter) :

raison personnelle ou professionnelle :

proximitédulieude travail

raisonbudgétaire

Je n’imaginais pas pouvoir devenir propriétaire à Grenoble et les conditions d’accession aidées m’ont permis de franchir le pas.

Question 1)

Est-ce que vous aviez l’habitude de pratiquer l’écoquartier dans son ensemble ? Passiez-vous du temps à l’extérieur du logement dans l’espace public ? Utilisiez-vous les services de proximité (école, commerce, parc, transport en commun, parking, loisirs) ?

J’habitais déjà en ville, donc, les services proposés par l’écoquartier ne changeaient pas beaucoup de ce à quoi j’étais habituée. Le vrai changement a quand même été : la qualité des espaces publics (le parc, le centre commercial et la présence du cinéma Le Méliés)

Question 2)

Est-ce que selon vous l’espace public valorisait l’environnement ?

Oui, vraiment.

Question 3)

Avez-vous ressenti et vécu l’aspect multi-programmatique du quartier ? Sa variété dans les services ? Est-ce que cela a eu un impact sur votre quotidien au sein du quartier ? Peut-on dire que cela favorise la mixité sociale ?

Je ne sais pas… Beaucoup de personnes venaient dans le quartier pour son centre commercial ou pour son parc. Quant aux habitants, j’y ai retrouvé la même mixité sociale que dans d’autres quartiers.

Question 4)

Avez-vous choisi de vivre dans cet écoquartier car il offrait des types de logements variés ? Avezvous ressenti cette variété ? Ou est-ce qu’elle est limitée aux ensembles de bâtiments, une résidence correspond à une catégorie de logement ?

Elle est plutôt limitée aux ensembles de bâtiments. Il y avait clairement des résidences sociales avec le bâtiment de la SDH et celui de l’OPAC 38. Notre bâtiment d’accession sociale était assez atypique.

Les autres bâtiments étaient soit, par blocs : du résidentiel haut de gamme, soit des résidences étudiants, soit des résidences séniors

Question 5)

Est-ce que vous avez ressenti le lien du quartier avec le reste de la ville ? Perméabilité ou enclave ?

Plutôtenclavé:lecentrecommercialtourneledosàlarueBerthedeBoissieux,l’anciennePlaced’armes faitfaceauParcHochequiestpeutraverséparlespiétons,larueHochen’estpastrèspiétonneetilya d’une part l’éloignement et d’autre part une sorte de barrière géographique avec le centre-ville de Grenoble.Bienquelestrajectoiresdesruesaientétéprolongéespourtraverserlequartier,peut-être quelabarrièreexistaitdutempsdelacasernequiétaitceinturéeparunemurailleetlesbâtimentsaux abordsduquartiern’étaientdéjàpastrèsouvertssurcetteenceinte.

Question 6)

Selon vous, est-ce que l’écoquartier offre des possibilités différentes dans les modes de vie ?

La présence de commerces et d’espaces verts apporte une amélioration dans la qualité de vie.

Question 7)

Avez-vous eu la sensation d’avoir un cadre de vie supérieur, par rapport à un habitat classique en ville ?

Oui.

Question 8)

A travers votre logement et la résidence (bâtiment), avez-vous ressenti et pratiqué l’aspect de gestion des ressources énergétiques ? Y avait-il des dispositifs d’économie d’énergie (panneaux solaires, domotique, normes énergétiques) ?

Oui. L’inconvénient en revanche est que tous les dispositifs mis en œuvre en faveur des économies d’énergie sont réduits à néant avec le coût des charges : de nombreux dispositifs nécessitent des moteurs électriques, des systèmes de filtration, ou une collection d’équipements conjugués dont les fonctionnements se contrarient ? nombreuses pannes, coûts d’entretien élevés Le montant des charges qui auraient dû diminuer en raison des économies d’énergies était par ailleurs augmenté du coût d’entretien de la multiplicité des équipements.

Question 9)

S’il existait des technologies de maitrise de la consommation d’énergie, étaient-elles simples d’utilisation ? Quels étaient leurs défauts ou qualités (chauffage, déperdition, surchauffe orientation, etc) ?

[Pas de réponse]

Question 10)

Avez-vous connu le quartier avant le projet ? Durant quelle période ? Avez-vous vu une évolution dans l’usage du quartier ?

Oui. Avant l’éco quartier, c’était un caserne militaire désaffectée, ceinturée par un mur d’enceinte : on ne pouvait pas voir l’intérieur.

Autres commentaires ou remarques qui peuvent avoir un lien avec les enjeux sociaux ou environnementaux de ce projet.

[Néant. Voir entretien]

2/ Compte-rendu de l’entretien

Après envoi du questionnaire complété, Florence Audouy a accepté de témoigner sur son expérience de vie dans l’écoquartier de Bonne au cours d’un entretien téléphonique, le 6 mai 2020. A travers l’entretien, nous sommes revenues sur l’ensemble des points abordés dans le questionnaire. Les éléments infra résument les thèmes abordés lors de cet entretien, notamment l’expérience du témoin et ses avis sur l’écoquartier qu’elle a habité durant 7 années.

A / Mixité

• Ausujetdelamixité,l’anciennehabitanteexplique: « pour une question de temporalité, on ne crée par la diversité spontanément. Il y a une vraie intention de créer un quartier vivant ».

• « Ce qui est dommage, c’est qu’ils ont beaucoup misé sur le parc et le centre commercial pour créer de l’attractivité, mais pas vraiment de la mixité ».

• Elleémetdesdoutesconcernantlescommercesquiontétéinstallésquisontprincipalementdes grandes chaines et non des commerces de proximité, ce qui, selon elle, attire plus la population extérieureduquartierqueleshabitants.Beaucoupdecommercesontferméaudébutcarlesloyers étaienttropchers;ilsontétéreprispardegrandesenseignes

• SelonFlorence,ilyaeuunmanquedetravailsurletissuassociatif:« sur le plan associatif, il n’y avait pas d’état d’esprit lié au quartier, par manque de travail en amont. Il y a une beaucoup de

• Elleexprimesadéceptionconcernantlesfaiblespossibilitésd’appropriationdel’espacepublicdu parc. « Il n'y a pas de part à l’appropriation, l’espace public du parc ne propose pas vraiment un lieu de rencontre et de tissage des liens sociaux, par exemple les bancs ne se sont pas face à face mais le long des chemins et espacés ». Selonelle,davantagedetravailassociatifauraitpermisd’investirle parcetsel’approprier.Elleémetl’hypothèsequecelasoitdûàdesraisonséconomiques,oubien d’entretien.

• Elle explique que les îlots sont assez fermés et ont été difficilement investis pas les habitants: « chaque îlot est tourné vers lui. Il n’y a pas d’espace participatif, ou de jardin d’agrément. […] Même si les îlots ont été pensés pour être investis par les habitants, ceux-ci acceptaient peu les enfants dans les espaces communs »

• L’interrogéetrouvequelequartiern’estpastrèsperméableetestmalreliéaurestedelaville.

B/ Performance écologique

• Concernant le label que le quartier a reçu, elle note des « intentions louables », sans souhaiter s’étendredavantage.

• Elle indique que le bureau d’étude qui a travaillé en partie sur le projet, qu’elle connait personnellement,est « performant, connu et reconnu »

C/ Ecarts entre conception et réalisation et problèmes à l’usage

• Concernant la réalité de l’application des objectifs environnementaux, elle relate sa propre expériencequiestasseznégative:« une collection de dispositifs et systèmes était en place »surl’îlot oùellehabitait.Cependant,àl’usage,« ils se sont révélés contradictoires ».Cessystèmesincluentun chauffagecollectifparsystèmedemicro-cogénération,unechaudièreàgaz,despanneauxsolaires, etc.

• Eneffet,l’interrogéetémoignedeplusieurs«problèmesgravesdemalfaçon»,illustrantlesécarts entreconceptionetréalisation.

• Parexemple,«lesréseauxd’eauontétémalrepérésetontétémélangésentredeuxbâtimentsde l’îlotPatioLumière,cequigénéraitdesconsommationsd’eauinvraisemblables».

• L’habitante décrit un second problème concret, concernant la ventilation: « Le bâtiment possède peu d’ouvertures et il est isolé par l’extérieur, ce qui implique une enveloppe normalement assez performante. Puisqu’il est parfaitement étanche, le renouvellement d’air et assuré par une centrale à double-flux. Le guide du thermostat était très complexe. Un problème de surchauffe a eu lieu : il faisait 25 degrés dans les appartements, pourtant les radiateurs étaient froids ! C’est le système de ventilation double-flux qui était responsable du problème. Il envoyait de l’air préchauffé, plus chaud que la température de consigne. Il tournait à fond ! »

• Untroisièmeexempledeproblèmed’usagequ’elledécritconcernel’isolation:« les menuiseries bois extérieures étaient posées en amont de l’isolant. L’isolant était partiellement en recouvrement des menuiseries. Nous avons eu de gros problèmes d’infiltration d’eau dans l’ensemble du bâtiment car, avec les précipitations, l’eau coulait entre l’isolant et le béton, et faisait pourrir les menuiseries. Nous ne comprenions pas d’où venait l’eau » De plus, elle explique avoir rencontré des problèmes de couventineetderemontéed’étanchéitédestoituresterrasse.

• L’habitanteindiquequelamaintenancedeceséquipementsnouveauxs’avèreproblématique,elle aussi.Ainsi,leproblèmedeventilationamisdutempsàêtrerésolu:plusieursentreprisessesont déplacées dans la résidence pour le dépannage, cependant « les sociétés ne comprenaient pas ces technologies trop nouvelles, la maintenance n’était pas formée ». De même, elle se rappelle que la machinedecogénérationtombaitsouventenpanne.

• Même identifiés, ces problèmes étaient générateurs de coûts pour les habitants: « les consommations électriques étaient énormes, ce qui se répercutait en termes de charges. » Au final, Florenceconstatequeleséconomiespotentiellesnecompensaientpaslescoûts:« avant j’habitais dans un appartement presque deux fois plus grand, et je consommais autant. »

• Ces problèmes ont mobilisé tout le voisinage de l’interrogée: « Nous avons mené un gros travail dans tous les appartements. On a pris des photos et on a contacté les constructeurs pour comprendre

IV concertations des élus [NB:untravaildeconsultationsaétéentreprisparlavilleautourde2004], mais pas assez des locaux ».

d’où venaient les problèmes »,maislesdiscussionsétaientassezferméesetconflictuelles.Ilyavait eu un « suivi de chantier déplorable ». Dans le cas des infiltrations, « la seule solution était de déshabiller la façade, mais pour cela il fallait trouver qui devait payer, donc qui était responsable.»

• Infine,l’habitanteexpliquequ’elleachoisidequitterl’appartementetn’apassuivil’issuedeces problèmesdeconstruction.

D/ Qualité de l’habitation d’un point de vue architectural et spatial

• Selonl’habitante,« même s ’il y avait un petit manque de lumière et que les ouvertures n’étaient pas assez larges, la résidence était très agréable ».

• Concernantlesappartements,l’interrogéeregretteladispositiondespièces.« Ils avaient une pièce de vie un peu trop en long, difficile à aménager ».

• Elle souligne la qualité du cadre de vie, notamment des coursives extérieures, qui « marchent vraiment bien » Avecletemps,lesespacescommunsdecourintérieureont« fini par être investis, grâce à la fête des voisins. On a tissé des liens. »C’étaitunlongtravaild’investissement.

• Au sujet du quartier, elle constate qu’au fil du temps le quartier a changé: il est devenu plus agréablelorsquetoutaétéfini,notammentavecl’arrivéeducinémaetducentreculturel.« C’est davantage devenu un lieu de brassage, un lieu de vie, et plus seulement un lieu de consommation »