HABITER L’ENVIRONNEMENT : Réexamen des outils et techniques architecturales.

Camille DUGIT-GROS _ MÉMOIRE _Master 1 Architecture Paysage Montagne et territoire d’invention

Sous la direction de Thomas MOUILLON _ Année 2020-2021

École Nationale Supérieure D’architecture de Grenoble

Au cours de ce travail de mémoire, j’ai pu explorer un sujet vaste qui a suscité beaucoup de curiosité en moi. J’ai apprécié mêler lecture, écriture et enquête. Je remercie Thomas Mouillon qui a toujours été de bon conseil et qui m’a accordé de longs moments de discussion. Je tiens aussi à remercier sincèrement les agences de l’atelier de la Place, de Gasnier-Eco et de Caracol architecture qui ont généreusement accepté de m’accorder de leur temps. Elles m’ont permis de mener un travail d’enquête plus poussé grâce à nos longs entretiens, aux visites et les documents qu’elles ont acceptés de me communiquer. De plus, je tiens à souligner l’investissement et la gentillesse des habitants du projet de Vimines et Corrençon-en-Vercors avec qui j’ai pu échanger sur leurs vécus en tant qu’usager et maître d’ouvrage. Je n’oublie pas la gentillesse de la fille de Monsieur Dutheil qui a bien voulu m’accorder une visite de la maison de la Tronche. Ceci malgré l’absence de ses parents, avec qui je n’ai malheureusement pas pu échanger, étant partis à l’étranger.

Je remercie l’équipe enseignante et mes camarades pour les séances de soutenance blanche qui m’ont apporté des conseils et des pistes pour ne pas m’égarer et étayer mon travail.

J’ai une pensée particulière pour Mathilde, Julien et Louise qui m’ont respectivement aidé en qualité de relectrice, compagnon et coach.

Enfin, je tiens à remercier très sincèrement madame Edith Chezel pour son soutien, sa bienveillance et ses encouragements pour que je mène au bout ce mémoire.

INTRODUCTION

L’actualité liée à la conscience de l’état des ressources primaires mondiales et la dégradation des écosystèmes a permis d’affirmer le caractère primordial des enjeux environnementaux liés à l'activité humaine, et notamment en matière de construction. L’exploitation raisonnée des ressources et du territoire ainsi que l’impact environnemental de la construction font partie des enjeux actuels et futurs. C’est à partir des années 80 qu’on prend conscience de la nécessité de faire muter les modes de construction et de faire entrer l’environnement dans les préoccupations de conception architecturale. Depuis, un certain nombre de normes et techniques de construction dites « écologique » ont été abordées et mises en place (RT 2012, HQE, construction passive, positive etc).

Ceci me mène à la problématique suivante : Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la conception environnementale dans l’habitat ?

Je partirai de cet état de fait pour m’intéresser particulièrement à l’architecture bioclimatique, qui sera définie dans la première partie du mémoire. Je souhaite déconstruire la définition de l’environnement et analyser la posture que propose l’architecture bioclimatique, comprendre quels en sont les outils. Je poursuivrai ensuite en remettant en cause les acquis dans le domaine de la construction et de la conception par rapport à la consommation, les usages et la durabilité. L’intérêt est de questionner le processus historique et l’évolution des procédés constructifs pour comprendre la pertinence des réponses vis-à-vis des enjeux environnementaux. Dans cette partie il sera intéressant d’établir un lien avec les cultures constructives liées aux connaissances des matériaux. Comme nous l’avons défini, le traitement des ressources dû à leur épuisement font partie de la construction environnementale au sens large.

L’objectif est de ré-interroger la conception architecturale dans sa manière d’intégrer l'environnement au projet. Dans la seconde partie, il s’agira d’illustrer tous ces questionnements par des exemples de projet d’habitat individuel, c’est-à-dire le type de logement le plus répandu en France. Cette étude a pour intérêt de mettre en parallèle une multitude de postures vis à vis de l’environnement. Il sera intéressant de les comprendre puis de les analyser avec l’appui d’entretiens avec les architectes et les usagers, autour des points identifiés en première partie (consommation, usage et pérennité). Le tout sera conclu sur un aperçu d’une synthèse des réponses et ouvertures obtenues.

Remerciements

Introduction

Sommaire

I / Architecture et environnement : bilan et remise en cause des acquis.

1) Notion du bioclimatisme, entre bon sens et environnement

a. Définir la notion d’environnement

b. Architecture bioclimatique, quels outils architecturaux manipule cette pratique?

2) Questionner la conception architecturale dite environnementale

a. Consommation (matériaux, ressources, énergies)

b. Usages (définir le confort, se chauffer et s’isoler)

c. Pérennité / Durabilité (rapport au temps, entretiens, impacts)

II / Quelles postures face à l’enjeu : habiter l’environnement ?

1) Démarche et méthodologie

2) Présentation des projets

a. Rénovation et extension : Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place

b. Construction neuve passive : Maison, La Tronche, Gasnier Eco

c. Construction neuve autonome : Maison (Z+H), Vimines, Caracol Architecture

3) Analyse comparative

a. Analyse consommation

b. Analyse usages

c. Analyse pérennité

d. Synthèse

Conclusion

Bibliographie

Annexes

Bilan et remise en cause des acquis.

1. Notion du bioclimatisme entre bon sens et environnement

a) Définir la notion d’environnement

L’environnement est un terme qui englobe beaucoup de sens et il est utilisé dans beaucoup de contextes. Il est nécessaire de bien le définir, pour comprendre le cadre de ce travail.

En architecture, l’environnement tend à représenter tout ce qui entoure le projet. C’est une notion qui regroupe le vivant, et plus particulièrement la faune et la flore, défini comme « ensemble des éléments objectifs (qualité de l’air, bruit, etc.) et subjectifs (beauté d’un paysage, qualité d’un site, etc.) constituant le cadre de vie d’un individu. »1 Dans le langage commun, il s’agit de « l’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins »2 Selon ces définitions, l’environnement est ce qui entoure un être vivant. La notion instaure une question de relation et d’interaction entre ces deux éléments.

Ainsi, en architecture, on peut définir l’environnement comme l’origine de la constitution vernaculaire des constructions. En effet, c’est pour se protéger de la nature et de ses contraintes que l’architecture a vu le jour. Elle agit comme une seconde peau au corps capable d’adapter les constructions à leur environnement. Ceci a impliqué de développer des savoir-faire et un apprentissage de l’environnement et des méthodes pour y vivre convenablement. Cependant l’évolution des civilisations a conduit à progressivement abandonner ces savoir-faire, un phénomène accentué vers la fin du 19e siècle après les débuts de l’industrialisation. En effet, le développement de l’industrie a mené à standardiser notre accès au confort, aux ressources, et notre manière de construire donc de vivre. C’est seulement à la fin du 20e siècle que l’environnement est reconsidéré dans l’architecture comme un facteur du projet. C’est une notion qui est progressivement prise en compte suite au premier choc pétrolier dans les années 1970, où l’homme commence à prendre conscience de l’impact du développement des activités

1 définition environnement dictionnaire en ligne Larousse consulté le 14/03/21 , source : https://www.larousse.fr

2 définition environnement dictionnaire en ligne Larousse consulté le 14/03/21, source : https://www.larousse.fr

humaines sur la planète. Le “facteur 4”, une notion créée dans les années 1990 par le club de Rome3 , incarne l’ambition de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.

A partir de cette période, l’architecture dite environnementale voit le jour. C’est un adjectif qui qualifie une conception qui prend en compte l’impact de la construction sur la nature et le vivant.

3 Le Club de Rome est “un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en développement.

Réunie pour la première fois en avril 1968, l’organisation acquiert une notoriété mondiale à l’occasion de la publication de Les Limites à la croissance en 1972.” Source : Wikipédia

b) Architecture bioclimatique, quels outils architecturaux manipule cette pratique ?

A travers ce travail, je prends l’exemple du bioclimatisme pour illustrer une posture de conception architecturale intégrant l’environnement.

Le bioclimatisme naît à la fin des années 1960 en réponse à la prise de conscience de l’urgence climatique. Il prend la forme de multiples prototypes expérimentaux constructifs. Ces habitats prônent l’usage de matériaux locaux et tirent profit du soleil. Ces constructions sûrement trop en avance sur leur temps ne coïncident pas avec les politiques publiques en termes d’ambition écologique de l’époque.Elles prennent différent noms, notamment « architecture solaire », « solaire passif » et architecture bioclimatique. On peut citer notamment le travail de Mike Reynold qui conçoit et construit de nombreuses maisons autonomes en énergie nommé Weaver Earthship. Il participe grandement à l’évolution de ce courant vers la maison bioclimatique.1

Néanmoins, comment définir le bioclimatisme ? Le préfixe ”bio-”, pour biologique, fait écho au terme “d’origine naturelle” ou respectueux de l’environnement. Quant à “climatique”, le terme implique le facteur des contraintes et caractéristiques d’un climat propre à un lieu, un site. Ainsi le terme d’architecture bioclimatique regroupe le principe de respect, d’adaptation à un environnement et ses caractéristiques.

Dans l’écrit architectural, diverses définitions ressortent de ce terme. Il se caractérise par la volonté, premièrement, de diminuer les consommations énergétiques et de profiter au maximum des caractéristiques de son site et, deuxièmement, d’en tirer parti pour le confort thermique, lumineux et spatial. Le guide de l’éco-construction définit cette notion ainsi :« Bioclimatique : architecture prenant en compte le climat dans lequel l’édifice est construit pour tirer parti des apports solaires passifs et de la luminosité naturelle permettant de réaliser des

économies d’énergie. »2

De plus, l’architecture bioclimatique prend en compte l’usage et les ressources. Ainsi, on peut citer la fiche architecture bioclimatique, réalisée par le Programme International de Soutien à la Maîtrise de l’Énergie (Prisme) : « L’architecture bioclimatique utilise le potentiel local (climats, matériaux, main d’œuvre…) pour recréer un climat intérieur respectant le confort de chacun en s’adaptant aux variations climatologiques du lieu. Elle rétablit l’architecture dans son rapport à l’homme et au climat. »3

Cette même étude souligne que le bioclimatisme constitue un enjeu : « proposer des habitations confortables et économes énergétiquement en utilisant au maximum les ressources disponibles à proximité (ressources matérielles, main d’œuvre, valeurs culturelles également). »4

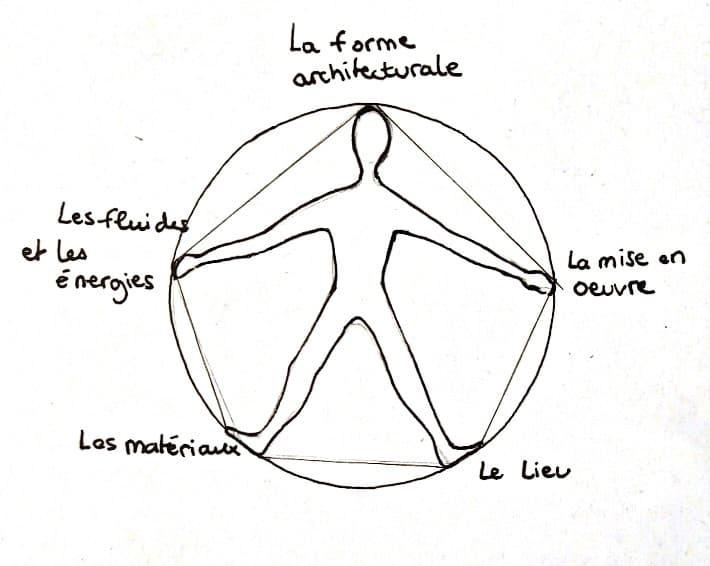

Pour résumer, voici la définition que propose Samuel Courgey : « une recherche d’équilibre vertueux et cyclique entre habitant, habitat et lieu, qui réside dans une réflexion concernant les habitants, le lieu la forme, les matériaux, la mise en œuvre, les fluides et l’énergie. ». 1

Ainsi, les objectifs principaux de cette architecture sont d’obtenir un confort thermique autant de jour que de nuit, et ce durant toutes les saisons tout en limitant l’apport d’énergies supplémentaires. On peut caractériser l’architecture bioclimatique par la mise en place d’outils et de principes de conception. Dans son écrit, Samuel Courgey qualifie le bioclimatisme de recherche d’un équilibre entre l’habitat et son climat, puis entre l’habitant et son habitat dans ses usages.

Comme le dit Andrée Ravéreau, dans l’esprit de l’architecture bioclimatique : « On ne le répète jamais assez aux élèves d’architecture : armons-nous sur les conditions climatiques ; le soleil, la pluie, le froid, la chaleur, le vent… Préoccupons-nous des contraintes de l’environnement, et nous serons certains de construire avec sérieux. Cherchons donc l’essentiel sans avoir recours à des apports superflus de jeux de matières, effets, formes, et sans vouloir accomplir des prouesses techniques qui dépassent la stricte nécessité. »2

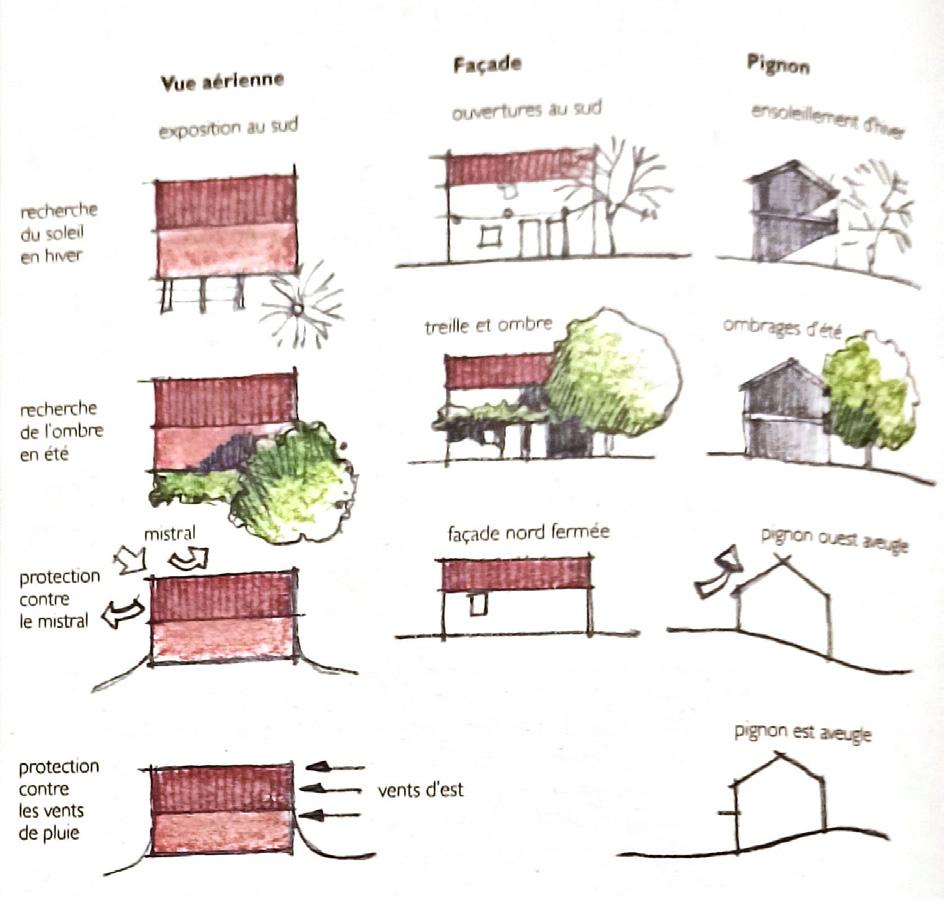

Le site /implantation

Tirer parti du site et identifier ses caractéristiques est essentiel. Pour cela il faut réaliser un travail d’analyse notamment sur les accès, les limites, l’ensoleillement, l’ombrage, etc. Tous ces éléments sont à prendre en compte pour positionner le futur projet. La fonction du bâti est aussi déterminante dans le choix de l’implantation.

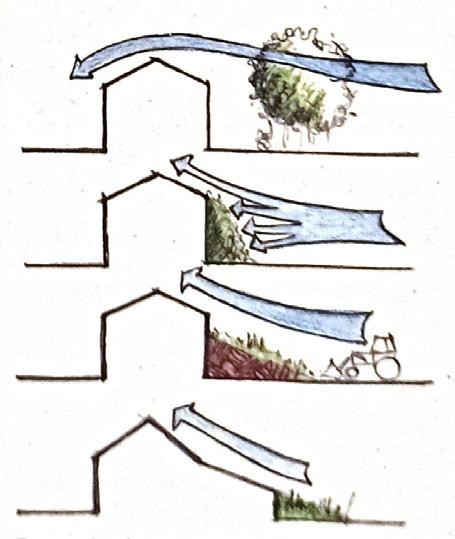

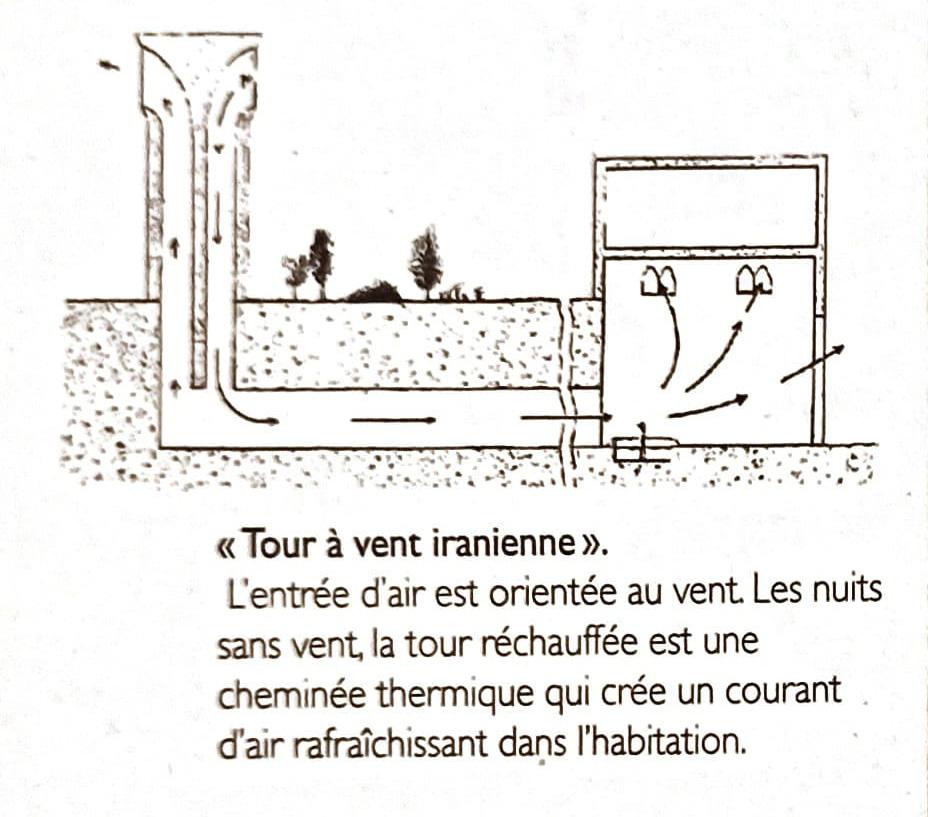

qu’explique le guide de l’éco-construction dans cet extrait : « Le vent engendre des déperditions thermiques importantes sur les façades exposées. Une maison peut s’en protéger à l’aide du relief du terrain, de la végétation, des maisons avoisinantes, mais également grâce à sa forme. En effet, les formes de toitures basses détournent le vent. Les ouvertures de la maison ne doivent pas être placées sur les façades trop exposées au vent. Si cela n’est pas possible, des sas d’entrée peuvent jouer un rôle de zone tampon. (…)Il est possible de tirer parti du terrain s’il est en pente en enterrant une partie de la maison. Le sol restant à une température constante d’une dizaine de degrés toute l’année, les déperditions seront réduites en hiver et la maison bénéficiera d’un rafraîchissement en été. »3

2 Source : « Guide de l’éco-construction » définition du terme bioclimatique. Document édité par l’Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine, l’ADEME et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, en 2006. p54

3 Source : Fiche du Prisme « architecture bioclimatique ». p1

1 Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre. p19

4 Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre

Un site est soumis à des contraintes tel que le vent, mais il est possible de s’en protéger ou de se servir des éléments du site pour s’en protéger. C’est ce

1 Source : « Guide de l’éco-construction » définition du terme bioclimatique. p54

2 Le M’ Zab, une leçon d’architecture, cité dans « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre, p39

3 Source : « Guide de l’éco-construction » p4 Croquis stratégie d’implantation dans un site, Source :« La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre

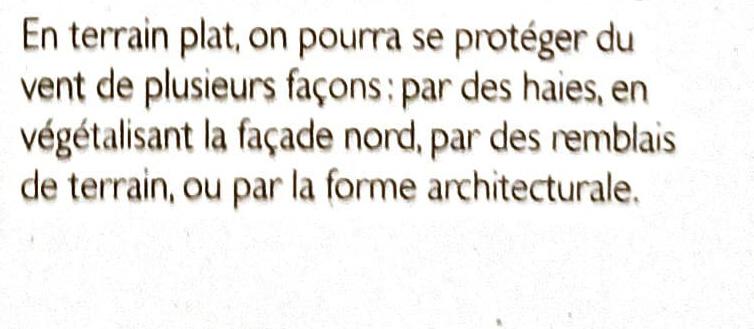

Climat et exposition solaire

L’architecture bioclimatique se base sur la connaissance du climat et de l’exposition solaire du site d’implantation. Elle valorise la ressource gratuite que représente le rayonnement solaire car il s’agit d’un gain en luminosité et un apport calorifique afin d’éclairer et réchauffer un espace sans énergie complémentaire.

Afin de s’adapter au mieux au site, il faut analyser les données locales et faire le point sur les avantages et contraintes du lieu pour savoir comment s’en protéger ou en tirer parti.

Le relevé des températures moyennes, minimales et maximales du climat en été et en hiver fait partie de ces outils. Le temps d’insolation en heures par an permet de comprendre quelle stratégie il faudra privilégier.

Il existe également différentes échelles de climat, notamment le mezzo-climat (relief, eau, ouverture du sol plus ou moins étendues) et le microclimat (proche environnement, végétation, construction soleil, vents…), qui tendent à différencier des facteurs plus ou moins proches du site d’implantation.

Enfin, le territoire français a fait l’objet d’un zonage thermique climatique (tempéré, continental et méditerranéen). Ces climats sont déterminés selon les caractéristiques de rayonnement solaire, l’amplitude des températures, le régime des vents (leur secteur et leur vitesse), l’humidité, l’altitude, les sols et l’environnement proche.

Végétation et masques solaires

La végétation sur un site permet de maîtriser l’ombrage. Elle peut constituer une barrière qui protège le bâti du soleil, elle forme de l’ombrage sur les façades, elle permet aussi de rafraîchir un espace. En hiver, les arbres caducs perdent leurs feuilles et l’on peut profiter pleinement de l’apport solaire.

De plus, la végétation participe au rafraîchissement par un phénomène nommé l’évapotranspiration. Il s’agit de l’évaporation de l’eau stockée dans les plantes et les sols vers l’air. Ainsi de l’eau sous forme

de vapeur vient rafraîchir l’air et abaisser la température ressentie. Il faut néanmoins une végétation conséquente et des sols poreux pour favoriser ce phénomène.

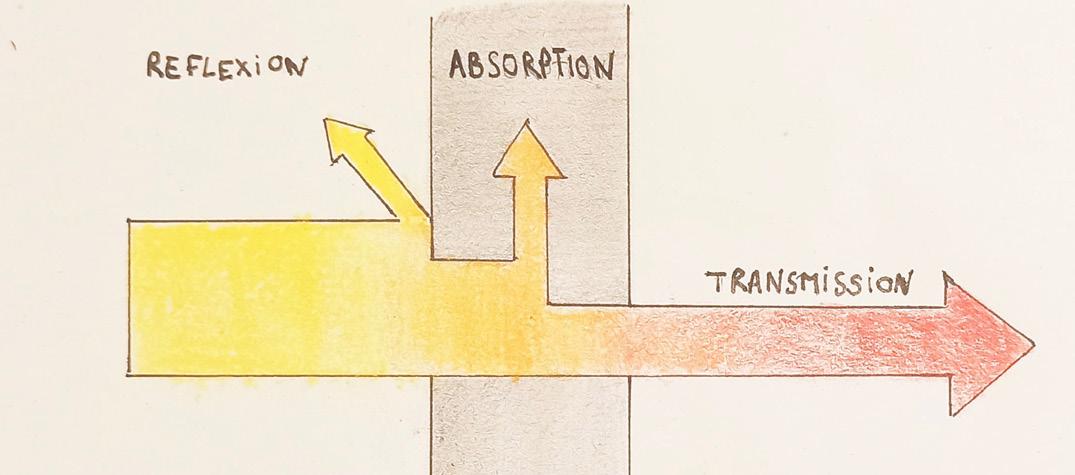

La végétation peut jouer le rôle de masque solaire, qui se définit par l’ensemble des éléments qui constituent un obstacle au rayonnement solaire et modifient la surface de la façade exposée (végétation, habitations environnantes, etc.). De pair avec cette idée, la notion de réflexivité des parois et leurs capacités d’absorption sont à prendre en compte pour déterminer si la paroi exposée aura tendance à stocker ou refléter le rayonnement solaire.

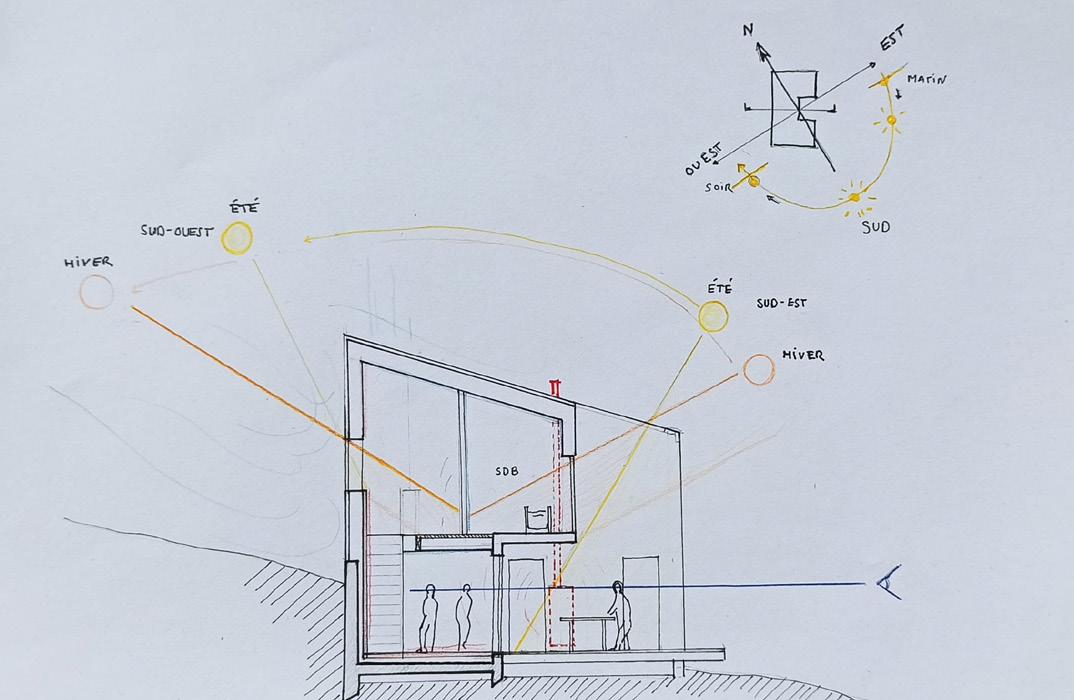

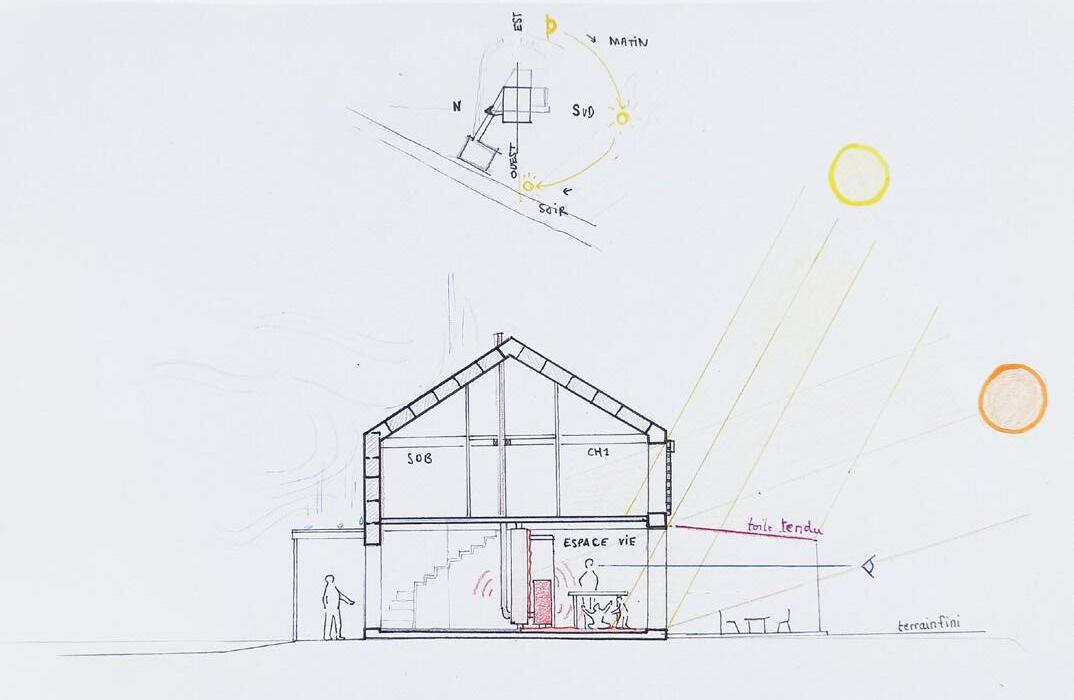

Conception

Dans la conception bioclimatique, il faut chercher, par le dessin, à optimiser les orientations afin de maîtriser les apports de chaleurs et de maximiser les gains durant l’hiver. Le soleil se lève à l’Est, se couche à l’Ouest, et suit une inclinaison variable selon le moment de l’année et de la saison.

En saison froide il faut favoriser les apports de chaleur gratuit liés au soleil. En saison chaude il faut diminuer les apports caloriques et rafraîchir les espaces. L’objectif est d’orienter les espaces selon l’exposition. La façade Sud est la plus exposée, cependant elle reçoit le soleil du midi, à sa position la plus haute, ce qui implique que l’on peut facilement s’en protéger. La façade Ouest quant à elle est exposée en après-midi lorsque le soleil est bas et qu’il rentre plus profondément dans les pièces. Ainsi, ce sont les deux expositions les plus problématique en termes de confort d’été, c’est-à-dire sujettes à des problèmes de surchauffe. Pour assurer un éclairage naturel, il faut privilégier les ouvertures au sud et organiser une forme plutôt allongée dans l’axe Est-Ouest. Afin d’obtenir des pièces lumineuses et de minimiser l’apport de chauffage complémentaire au rayonnement solaire, il faut déterminer la profondeur des pièces selon la dimension des ouvertures (2,5xh=p).

L’habitant entretient une relation entre son rythme de vie, son habitat et son environnement. L’habitant change d’activités et d’espaces à travers la journée. Ainsi, les usages peuvent aussi être rythmés selon le climat et la saison. Durant l’été, en journée, on est à l’intérieur et le soir en extérieur, pour s’abriter de la chaleur puis retrouver la fraîcheur nocturne. Tandis qu’en hiver, le jour, on reste à l’extérieur pour profiter du soleil et le soir on rentre se reposer au chaud à l’intérieur.

En été, il arrive qu’en période de canicule la température n’ait pas le temps de retomber durant la nuit. Il est nécessaire de mettre en place du free-cooling. Cela consiste à ouvrir les fenêtres pendant la nuit pour surveiller et faire redescendre la température intérieure. En hiver, la stratégie est inverse car il faut

optimiser et récupérer toute l’énergie solaire en journée. On met en place une ventilation courte et forte. Pour pallier les déperditions énergétiques et maximiser le rendement, on peut utiliser des protections sur les ouvertures (volets).

Les espaces tampons sont des locaux non chauffés qui protègent et isolent les autres locaux. Placés au nord, ils permettent de mettre en retrait les espaces de vie par rapport aux façades déperditives. Ceci permet de réduire de 20 à 30% les pertes. Au sud, des espaces de transition entre l’intérieur et l’extérieur, comme une serre, peuvent constituer une protection solaire contre la surchauffe, et créer un espace de vie tempéré.

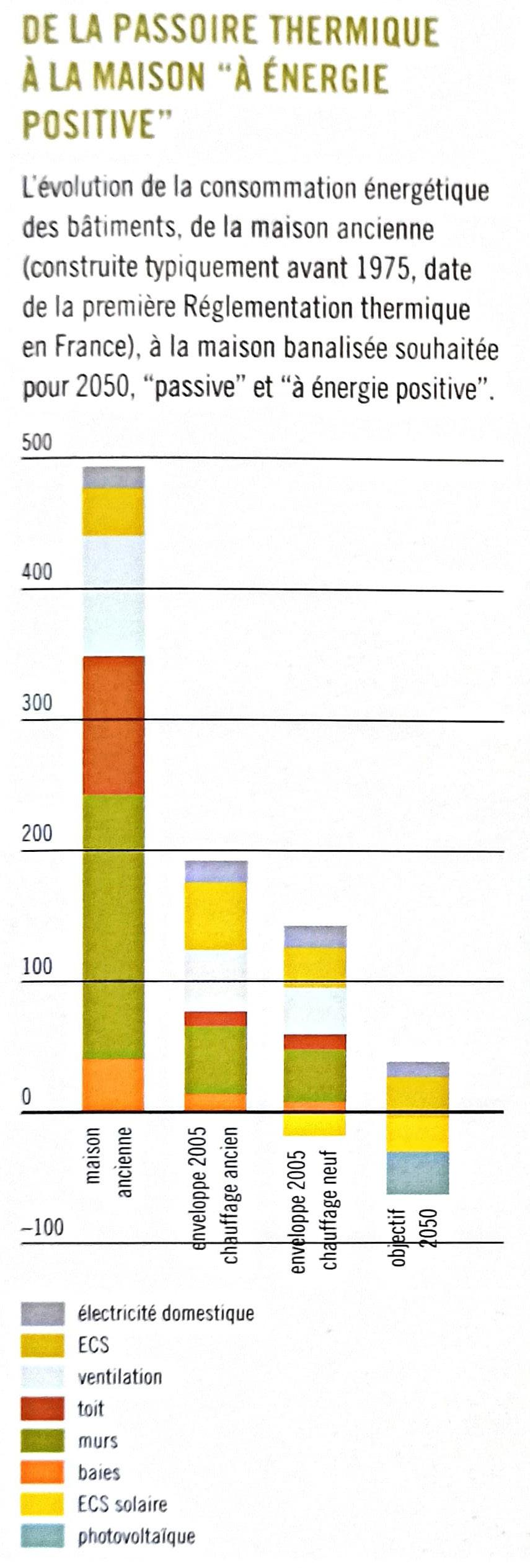

La performance énergétique se calcule en kilowattheure par mètre carré par an. Des réglementations thermiques classifient les types de construction et leur efficacité. Cela va du bâtiment basse énergie dispositif accessible, pour aller jusqu’au bâtiment passif c’est-à-dire autonome en énergie. La réhabilitation permet de diviser de 3 à 8 fois les besoins en chauffage et rafraîchissement. En France un bâtiment existant consomme entre 150 et 450 kwh/ m2.an tandis qu’un bâtiment basse énergie est 3 fois plus performant puisqu’il consomme entre 45 et 75 kwh/m2 par an.

Schéma homme habitat environement. Source : production personnelle, inspirée d’illustration « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre

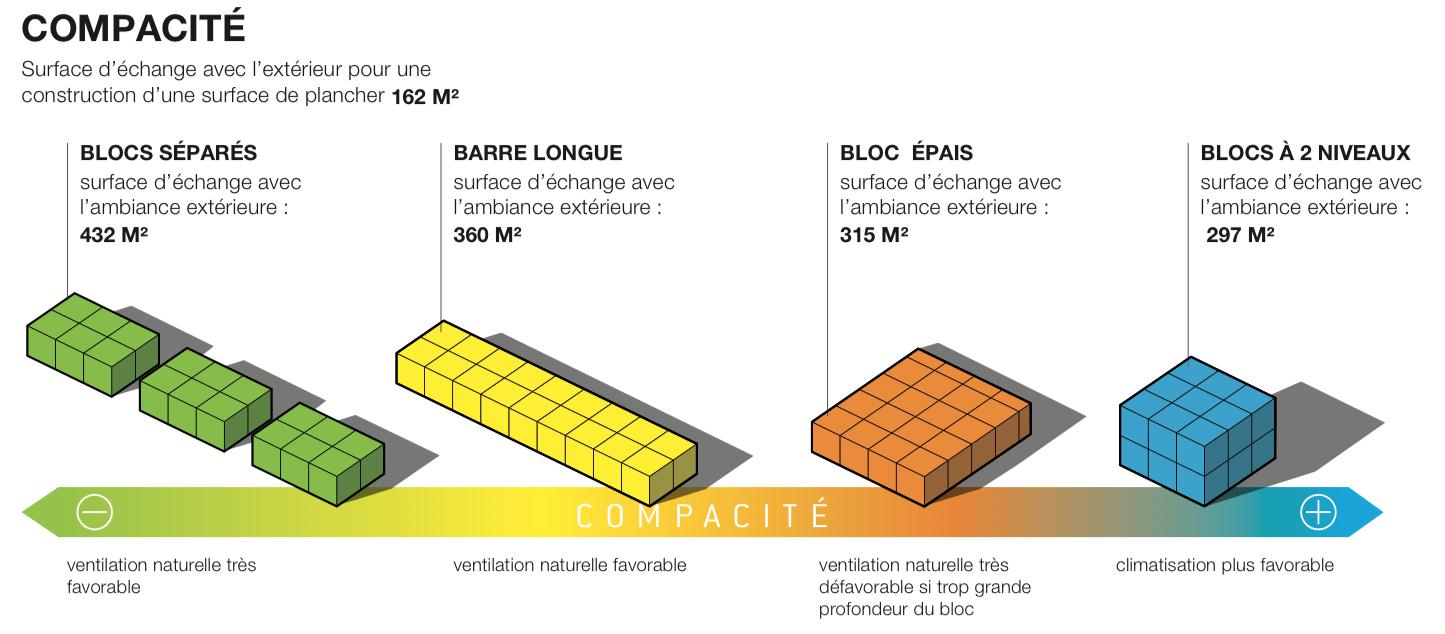

Compacité

La compacité est un principe qui implique une efficacité dans la volumétrie avec peu de parois extérieures pour minimiser les déperditions thermiques. La compacité est un coefficient de forme. Elle s’inscrit dans une démarche économique et écologique car elle se veut économe en matériaux et donc en coût. Elle implique l’optimisation du point de chauffage qui devient unique et central grâce à la forme efficace et compacte du bâti.

« Des formes compactes limitent les déperditions énergétiques et optimisent la répartition de la chaleur. Les éléments de prises au vent comme les balcons ou les décrochements sont à éviter : ils constituent d’importants ponts thermiques et engendrent des déperditions thermiques importantes. » 1

Dispositifs

L’architecture bioclimatique, bien que low-tech de manière générale, c’est-à-dire employant une technologie simple et accessible, a développé des dispositifs pouvant être mis en place dans une optique d’économie et de durabilité énergétique et environnementale.

On relève notamment la véranda, qui constitue un volume captant la lumière et le rayonnement solaire et constituant un apport de chaleur et de lumière intéressant tout en constituant un volume tampon entre l’extérieur et l’intérieur.

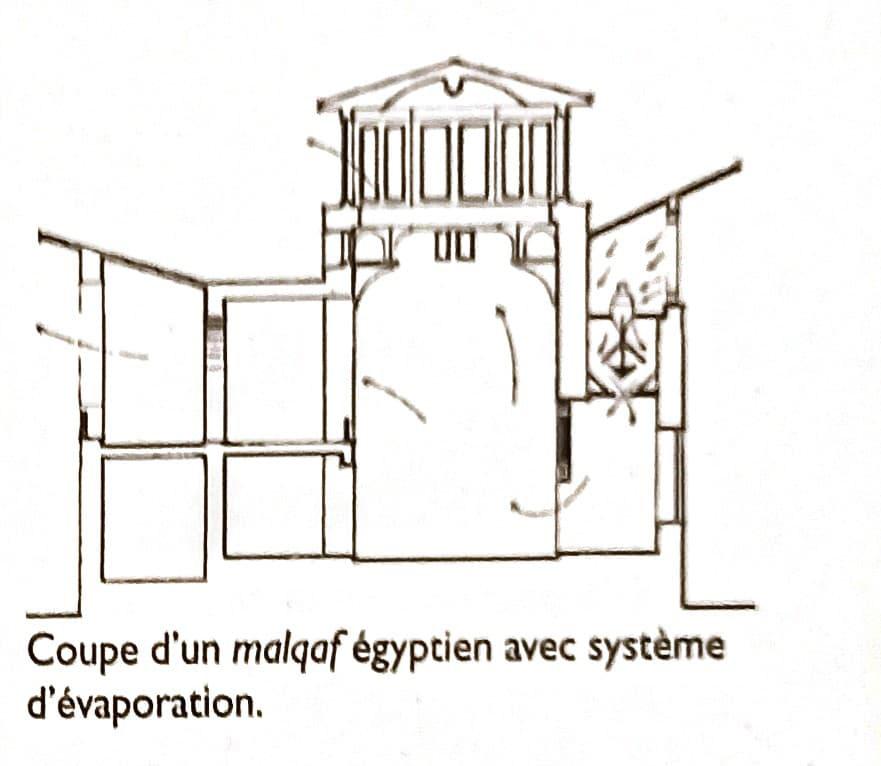

Les murs capteurs et accumulateurs font appel au principe de réflexivité et d’absorption. En effet, certains matériaux, en général de couleur sombre, ont pour caractéristique de capter la lumière et donc accumuler du rayonnement et de la masse thermique. D’autres matériaux ont une tendance à refléter la lumière et donc évitent la surchauffe. Le puits canadien est un dispositif visant à ventiler naturellement un bâtiment par la géothermie, soit en réchauffant, soit en rafraîchissant l’air ventilé. Ce dispositif utilise l’inertie du sol qui passe par un conduit enterré.

1 Source: Guide de l’éco-construction p4

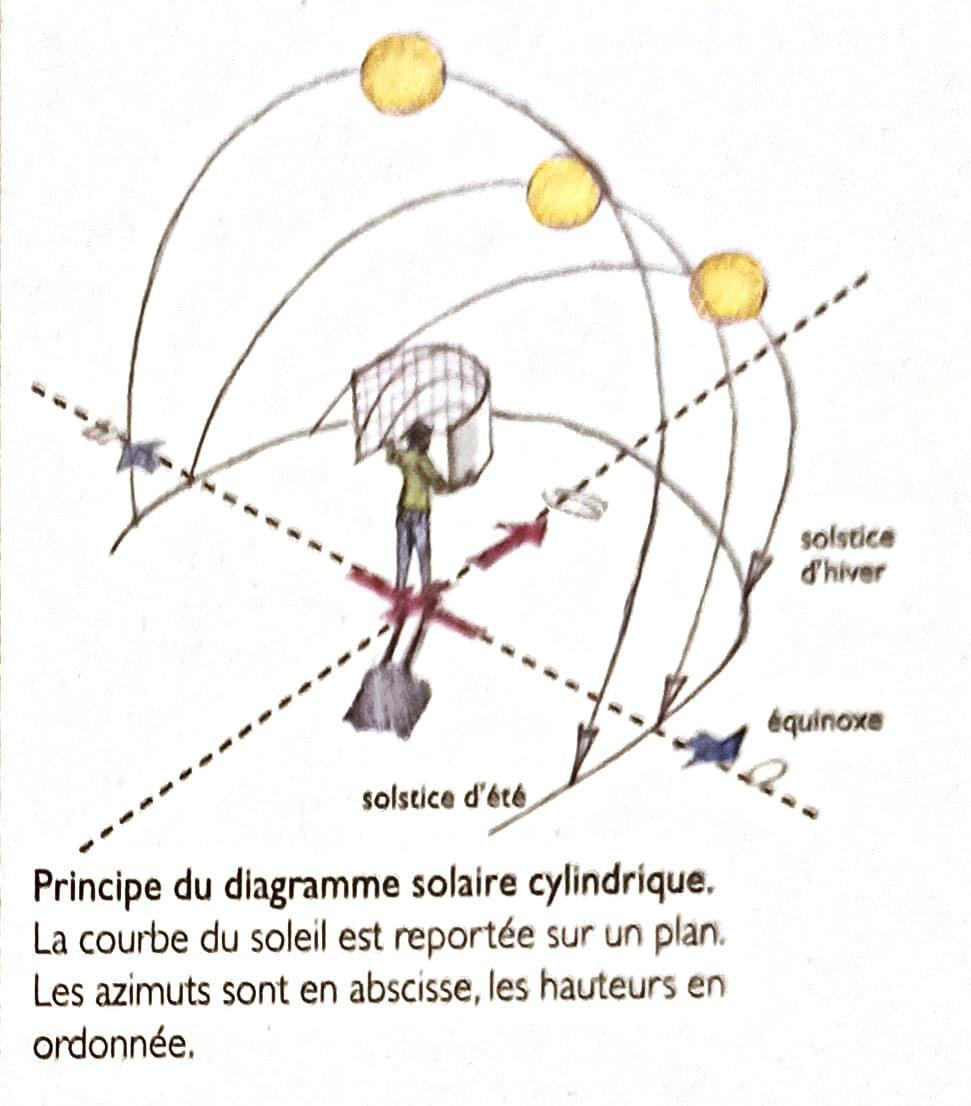

Shéma principe du diagramme solaire. Source : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre

2. Questionner la conception architecturale dite environnementale

a) Consommation (matériaux, ressources, énergies)

Secteur du batiment et environement politique française.

« Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports (31,3%). Chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de C02, ce qui en fait l’un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Pour rendre le bâtiment plus économe en énergie, il faut rénover massivement l’existant et développer des normes plus strictes en termes de consommation d’énergie pour les bâtiments neufs.

C’est l’objet de la politique de l’énergie dans les bâtiments. »1 Ce texte, extrait d’un site gouvernemental pour le secteur du bâtiment et l’environnement, met en évidence la stratégie politique adoptée pour la mise en accord du secteur du bâtiment avec les contraintes environnementales, fondée sur deux axes : soit réglementer, soit sensibiliser et inciter.

Point historique : depuis consomme-t-on des énergies fossiles ?

C’est à la suite de la révolution industrielle que l’homme a progressivement oublié la contrainte thermique. Le faible coût de l’énergie, l’essor et le développement des machines thermiques ainsi que le développement des procédés constructifs industriels ont participé à l’automatisation de nos méthodes de construction. Ceci a aussi contribué à l’exploitation de ressources carbonées en faveur du confort énergétique dans la construction.

Cela a mené à l’oubli des techniques constructives vernaculaires pré-existantes. Elles visaient à tirer parti du climat. La mutation des modes de vie a aussi entraîné une plus forte consommation d’énergie (pièces multiples chauffées). Comme nous l’avons rappelé plus haut, le choc pétrolier de 1973 « sonne le glas de cette joyeuse inconscience »2. A partir de

1 Source: site du gouvernement sur les politiques environnementales et le secteur du bâtiment. lien: https://www. ecologie.gouv.fr/energie-dans-batiments

2 Source: « La conception bioclimatique, des maisons

là, deux politiques nationales se mettent en place : réduire les déperditions en isolant les constructions, et améliorer les rendements énergétiques. Néanmoins, la notion de toxicité et durabilité n’est pas prise en compte dans les solutions apportées. Parallèlement, le chauffage électrique se développe en France. Des réglementations thermiques voient le jour et visent à poser des objectifs d’efficacité thermique dans une optique d’économie.

En 1992, le sommet de Rio fait naître le concept de développement durable, à cette époque l’homme fait le constat du réchauffement climatique et comprend l’urgence de « concilier développement économique et préservation de la planète ».

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie (ADEME)3 a pour mission « la promotion d’une consommation énergétique plus responsable ». Malheureusement, comme le soulève l’ouvrage « La conception bioclimatique des maisons confortables et écologiques », cette politique encourage la maîtrise des techniques de chauffage et de ventilation mais pas la « remise en cause les principes de conception et de construction hérités d’une histoire où les soucis environnementaux étaient inconnus ».

Pour autant, les réglementations thermiques ont effectivement porté leurs fruits puisqu’au début des années 2000, les habitations en Europe consomment 60% moins d’énergie que 30 ans plus tôt. Cependant, la consommation totale d’énergie dans le bâtiment a doublé en raison de l’augmentation du nombre d’habitats et des surfaces par habitant (25 fois supérieure), de la hausse du niveau des températures moyennes et de l’usage de la climatisation.

confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva JeanPierre

3 L’ADEME est un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Point historique sur les réglementations thermiques

Afin de mieux comprendre les réglementations mises en place au cours de cette dernière décennie, il paraît indispensable de se pencher sur l’historique des réglementations qui ont rythmé le domaine de la construction vis-à-vis de l’environnement.

Le 10 mai 1974,1 la première Réglementation thermique (RT) , instaurée par décret, réglemente l’isolation thermique et le réglage des installations de chauffage des bâtiments neufs de logement. En 1976, un nouvel arrêté vient compléter le précédent en l’étendant aux autres domaines du bâtiment (secteur tertiaire notamment). Toutefois, ces réglementations n’imposent pas de contrainte de réduction de consommation d’énergie.

En 1997, la France s’engage, à travers la signature du protocole de Kyoto, à atteindre des objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ce protocole a pour bénéfice de renforcer les politiques nationales de réductions des émissions (efficacité énergétique, agriculture durable, développement de sources d’énergies renouvelables, etc.). Il encourage les Etats signataires à coopérer avec les autres parties contractantes (échanges d’expériences ou d’informations, coordination des politiques nationales à travers des permis d’émission, mise en œuvre conjointe et développement propre).

La RT 2000 met en place un coefficient de compacité qui fait la somme des consommations de chauffage, de ventilation, de l’eau chaude sanitaire et de l’éclairage. Elle établie Le coefficient Ubât qui est un facteur de transmission surfacique qui fait la moyenne entre la température de l’enveloppe (séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur), un local non chauffé et le sol. L’Ubât intègre les ponts thermiques et tient compte des pertes vers les locaux non chauffés. En revanche il ne prend pas en

1 Instaurée par décret à partir de 1974, la Réglementation thermique encadre la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.

compte les pertes thermiques dues à la ventilation et aux infiltrations.

En 2005, une nouvelle RT vise la réduction de 20% des consommations énergétiques par rapport à la RT 2000. Deux nouvelles notions apparaissent : la température intérieure conventionnelle (TIC) et le bâtiment basse consommation (BBC) qui correspond à un maximum de 50 kwh/m2 shonRT/an. 2

La RT 2012 ambitionne la réduction de 60% des consommations par rapport à la RT 2005 soit une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/ m2/an en moyenne. Elle met en place une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti. La réglementation module l’exigence de consommation en fonction des émissions de GES des bâtiments et de de critères techniques (localisation géographique avec 8 zones thermique en France, caractéristiques et usage des bâtiments). Pour cela elle met en place un nouvel indicateur, le CEPmax, qui correspond à la consommation d’énergie primaire (chauffage, électricité, ventilation, Eau chaude sanitaire et auxiliaires soustraits aux productions d’énergie renouvelable).

Le Besoin Bioclimatique conventionnel (Bbio) est une évaluation de la conception bioclimatique du bâtiment exigée par la réglementation de 2012. Elle va au-delà de l’idée d’une enveloppe isolante efficace et détermine le besoin de chauffage en fonction du besoin de refroidissement et du besoin d’éclairage artificiel.

La réglementation E+C- 3au sens de la future RT-Réglementation environnementale (RE) 2020 prend en compte les consommations énergétiques d’un bâtiment. Elle tend vers plus de sobriété et d’efficacité que la RT 2012 et insère le principe de chaleur renouvelable. Elle se concentre sur un aspect peu traité jusqu’alors dans les réglementations, les usages mobiliers, en traitant la question des consommations électriques dans l’idée toujours de sobriété et d’efficacité. Pour cela, elle favorise la pro-

2 Surface hors d’oeuvre nette soumis à la réglementation thermique dans un an.

3 Réglementation E+C- vise dans le bâtiment une production d’énergie positive et un émission carbone négative.

duction locale d’électricité. Les apports d’énergie produit dans le bâtiment est comptabilisé et ajouter aux réseaux publique. Ainsi il sont alimentés par de l’énergie renouvelable .1

1 Source : cours optionnels Parin vidéos SCTB et Building Energie Modeling, Master 1 2020 ENSAG.

Shéma évolution des objectifs de consommations et des réglementations thermique. Source : Liébard (Alain), Ménard (JeanPierre), « Le grand livre de l’habitat solaire, 110 réalisations en France, Le développement durable à la portée de tous », Patrick Piro, éd. Observ’ER ; France, 2007.

Quels rapports avons-nous avec les matériaux ? Histoire, origine, culture constructive

Les matériaux de construction dits traditionnels sont principalement d’origine naturelle : le bois, la pierre, la terre. Certains des matériaux traditionnels sont artificiels et constitués à partir de matériaux naturels, comme la brique (terre crue ou cuite). Ces matériaux font appel à des techniques et des processus de fabrication qui ont évolué au cours du temps et ont suivi les avancées et découvertes scientifiques. On peut citer par exemple le gypse et la chaux obtenue par chauffage.

Des grands tournants de l’histoire ont marqué l’évolution des matériaux employés dans le domaine de la construction. A partir de la Révolution industrielle, les matériaux manufacturés comme le verre et la fonte vont progressivement être utilisés en construction. C’est l'arrivée des énergies fossiles qui permet l’industrialisation et l’automatisation des procédés constructifs et les matériaux. Dans une logique capitaliste, les matériaux doivent être moins chers, plus rapides à produire. Les matériaux utilisés pour leurs caractéristiques statiques comme la pierre deviennent des gravats utilisés pour le béton.

Des nouveaux matériaux voient le jour au cours du 20e siècle, notamment avec les découvertes en chimie et en science des matériaux. La synthèse de nouveaux matériaux chimiques fait naître une gamme de matériaux légers, résistants et faciles d’entretien qui s’introduit progressivement dans le domaine du bâtiment. Cette arrivée correspond avec la prise de conscience environnementale et le choix de diriger le bâtiment vers des enveloppes plus efficaces thermiquement. C’est ainsi que les matériaux isolants synthétiques voient le jour pour répondre à des problématiques d’économie d’énergie liées à des choix constructifs parfois inadaptés. C’est à partir de la fin 20e siècle que la question de l’impact des matériaux sur l'environnement se pose. En effet, ces matériaux sont principalement d’origine synthétique et souvent nocifs pour l’environnement. De plus, il faut s’interroger sur le recyclage de ces nouveaux déchets qui ne sont pas biodégradables.

Néanmoins, depuis l’an 2000 environ, la question de la réintroduction de matériaux naturels se pose dans une optique écologique. Ces matériaux sont qualifiés de biosourcés. En effet, on considère désormais que « l’impact des matériaux sur la santé est important. Des produits naturels, présentant un intérêt écologique, permettent d’évoluer dans un environnement intérieur sain et confortable. Prêter attention au cycle de vie du matériau depuis l’extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, limite l’impact de la construction sur l’environnement. » 1On peut ainsi considérer le bois, la terre crue, la paille, le chanvre, la ouate de cellulose, le textile recyclé, la laine de mouton, etc. comme des matériaux plus écologiques.

Rapport à la géographie, techniques construction et ressources locales

Les matériaux et les ressources sont des éléments spécifiques à un lieu et son climat. La question de l’origine géographique des ressources et de leur déplacement pour en faire des matériaux de construction est un point déterminant. Historiquement, l’architecture a souvent été contrainte par l’accès aux ressources ; ceci a déterminé des cultures constructives spécifiques à des lieux. La construction en bois, en terre ou en pierre fait écho à une matière première peu transformée et à des procédés constructifs identitaires de régions ou lieux.

La fracture de l’évolution des matériaux marque un changement dans les procédés de mises en oeuvre et aussi l’approvisionnement des matériaux. L’accès aux ressources étant moins limité, et la fabrication industrielle se développant, le détournement des matériaux a progressivement opéré. Ainsi les techniques constructives ont été remplacés au profit de procédés constructifs plus économes et industrialisés. Peu à peu ces savoirs ont été oubliés et mis de côté.

b. Usages ( définir le confort, se chauffer et s’isoler…)

Définir le confort

Le confort est un état de bien-être ressenti par un individu dans un milieu. Il existe différents types de confort. En architecture, on peut relever principalement le confort thermique (chaud, froid) voire climatique, le confort visuel, acoustique. On peut aussi souligner le fait que le confort est déterminé par les habitudes et les usages. Il fait souvent écho à des modes de vie et des milieux sociaux. Le confort est également une question culturelle.

Il est important de rappeler que l’architecture et l’habitat sont des outils de protection qui cherchent à contrebalancer l’inconfort que provoque l’environnement climatique d’un individu dans un lieu. On peut comparer l’habitat à une seconde peau et une interface avec l’environnement.

Voici comment Samuel Courgey définit le confort thermique dans son ouvrage Architecture bioclimatique : « Ne pas avoir trop froid, ni trop chaud, ne pas sentir de courants d’air désagréables ».1 Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une notion inconsciente, qui de ce fait se définit plus facilement par sa situation contraire, soit l’inconfort.

Le bien-être est plus large que le confort thermique, il fait intervenir l’idée de plaisir. Il est lié aux différents sens et la perception de l’ambiance thermique et climatiques (vent, rayonnement, humidité).

La thermique a longtemps été gérée de manière naturelle grâce à la ventilation et l’inertie du bâtiment sans faire appel à des procédés industriels. La fonction et l’activité des pièces avaient une influence sur le choix de stratégie pour obtenir le confort. Lorsque le corps est actif, il produit plus de chaleur, de ce fait il peut se trouver dans une pièce plus fraîche tandis que lorsque l’activité est plus calme il est nécessaire que la température ressentie soit plus élevée. En effet, il existe un lien entre mode de vie et utilisation du bâti pour optimiser son confort thermique.

1 « La conception bioclimatique, des maisons confortable et économes » p 27

Le corps humain est à 37°, il échange de la chaleur avec son environnement. La première interface entre le corps et l’environnement est l’habillement, il est très déterminant dans le ressenti thermique tout comme l’activité. Il existe plusieurs mécanismes de transfert thermique, notamment la conduction, la convection, le rayonnement ou encore l’évaporation.

La conduction a lieu par contact entre deux surfaces, tandis que la convection intervient entre l’air et les fluides. L’échange thermique est lié à un écart de température entre les éléments. Plus l’écart est grand, plus le ressenti est important. La vitesse de l’air accentue le phénomène. Le rayonnement consiste en la radiation infrarouge entre le corps et les parois. Par exemple, il est très significatif entre une zone ensoleillée et une ombragée. Pour finir, l’évaporation établit un transfert thermique lorsqu’un liquide passe à l’état gazeux. L’eau absorbe alors les calories et rafraîchit l’air ou une surface. On peut citer la transpiration qui, en s’évaporant, rafraîchit la surface de la peau.

L’habitat permet de mettre en place un microclimat et des conditions de confort. La température ressentie est à la base de la définition du confort thermique. Elle diffère de la température de l’air et est influencée par la température de paroi. Elle se calcule par la moyenne entre la température des parois et la température de l’air.

Schéma facteurs et type de confort en architecture, Source : production personnelle

La température des parois est donc primordiale. Les matériaux n’ont pas tous la même effusivité (vitesses d’échauffement), ce qui influe sur le rayonnement et le ressenti. Par exemple le carrelage a une forte effusivité, ainsi il va mettre du temps à s’échauffer et donc rester froid plus longtemps ; il est à privilégier dans des climats chauds ou des pièces ou l’on veut éviter la surchauffe. A contrario le bois a une faible effusivité, il va donc plus vite monter en température ou refroidir. Une notion complémentaire à celle-ci est la diffusivité. Elle correspond à la capacité à transmettre une énergie calorifique. Une paroi diffuse est une paroi qui transmet rapidement le froid ou le chaud. L’émissivité caractérise la quantité d’énergie émise par une surface à une température donnée, et se situe en moyenne entre 0,6 et 0,8.

Aujourd’hui, on observe que, conventionnellement, on répond au confort par l’addition de dispositifs résolvant une seule problématique. La climatisation en est un exemple : au lieu de concevoir des bâtiments moins sujets à la surchauffe, il est habituel de mettre en place un dispositif de ventilation mécanique. De plus, ce système est traditionnellement énergivore et produit aussi de la chaleur à l’usage. Ainsi, il paraît intéressant de formuler une réponse unique à plusieurs problématiques, mêlant la fonction et les besoins en parallèle du climat d’été et d’hiver. Ainsi il est souhaitable de privilégier un apport de chauffage d’appoint en hiver, pour parvenir à un espace sans surchauffe ni climatisation en été, tandis qu’en demi-saison on vise l’autonomie thermique.

Se protéger du froid

L’enveloppe est un organe de transfert thermique c’est l’interface entre le climat extérieur et l’intérieur. Une stratégie pour se protéger du froid est de se chauffer. Dans nos climats tempérés de France cela paraît souvent indispensable. Avant d’étudier cet aspect, on peut se demander quels moyens de chauffage existent afin d’interroger leurs technologies, l’usage et le confort qu’ils génèrent.

Il existe des dispositifs qui permettent de se passer de chauffage, c’est d’ailleurs l’objectif de la mai-

son passive. C’est une maison construite selon des principes bioclimatiques qui permettent d’optimiser les apports solaires et l’enveloppe, le tout complété par des principes de ventilation, notamment la ventilation double flux qui permet d’homogénéiser les températures entre les pièces. C’est un principe de maison très étanche à l’air et compacte. Vivre sans chauffage implique d’adapter ses usages en profitant de la chaleur produite par les activités de la maison (cuisine et salle de bain).

Comme expliqué auparavant, il existe des moyens dans l’implantation du bâti pour limiter son exposition aux déperditions, notamment le fait d’enterrer une partie du bâti, de se servir de la topographie, ou de limiter les circulations des vents dominants. Il faut aussi privilégier le gain de chaleur gratuit par l’apport solaire, à travers le dimensionnement et l’orientation des ouvertures. Une seconde stratégie est de choisir des matériaux qui ont une bonne inertie et qui seront capables de restituer la chaleur plus tard.

Dans l’architecture contemporaine, la stratégie visée face au froid résulte des matériaux de construction couramment employés, qui nécessitent, en complément de la structure, une isolation qui va rendre plus efficace l’enveloppe.

Il parait évident que les dispositifs de chauffage influe sur la production de chaleur et ressenti. Cependant il important de rappeller que ceci est lier aux usages.

« Deux jeunes femmes assises sur un kotatsu jouant au berceau du chat », Suzuki Harunobu, vers 1765. Source : Wikipédia Le kotatsu est une table basse recouverte d’une couverture qui merpmet de garder la chaleur d’un foyer placer sous la table. Ainsi il réchauffe les corps.

Transfert thermique du rayonnement solaire. Source : production personnelle.

Se protéger de la chaleur : dispositifs de protection solaire, free cooling, ventilation, inertie, puits canadien

Le confort d’été est une problématique importante dans le bâtiment de nos jours, en effet nous avons plus de problèmes de surchauffe que d’isolation. En effet, la paroi doit protéger du soleil et dissiper la chaleur pour diminuer les apports internes. Elle doit aussi permettre un rafraîchissement simple. Le but est qu’elle soit capable de s’adapter en demi-saison en limitant les moyens mécaniques.

Les matériaux conventionnels d’aujourd’hui ont peu d’inertie, c’est-à-dire qu’ils ont un temps de restitution assez court. Les matériaux avec une inertie élevée ont la capacité de stocker puis restituer la chaleur et la fraîcheur avec un temps long, ce qui permet de préserver l’équilibre thermique du bâtiment. La terre en est un bon exemple de matériau avec un bon niveau d’inertie. On peut aussi citer le béton, mais sa masse importante peut le rendre sujet à la surchauffe en milieu urbain.

La question de confort thermique s’accompagne de celle de la qualité de l’air et du renouvellement d’air. Dans un bâtiment étanche, il paraît indispensable de mettre en place un système permettant de renouveler le besoin en air « neuf » pour en préserver la qualité (oxygène, pollution, hygrométrie). Des dispositifs de ventilation permettent de réguler la température de l’air, notamment la ventilation double flux qui permet de compenser l’échange thermique entre air neuf et air sortant.

Cependant, en termes d’usage quelle est la place de la ventilation manuelle ? Pour maintenir une fraîcheur en saison chaude, des dispositifs de protection solaire peuvent compléter le choix des matériaux (occultant, casquette, pergola, dimensionnement des ouvertures…). La façade sud et la façade ouest sont les plus exposées car elles reçoivent le soleil de l’après midi, qui rentre profondément dans les pièces.

Il est important de noter que le confort d’été est lié à l’usage. Ainsi, il est logique d’adapter ses activités et leur production d’énergie ou de chaleur au moment de la journée. Le soir, du free cooling c’est-à-dire une surventilation peut venir compenser les problèmes de surchauffe d’un bâtiment et le rafraîchir pleinement.

Sources : « La conception bioclimatique, des maisons confortables et économes », Courgey Samuel et Oliva Jean-Pierre.

c. Pérennité/ Durabilité (rapport au temps, entretiens, impacts)

De nos jours, notre rapport aux matériaux implique une idée de surconsommation. Il apparaît qu’à travers l’histoire de l’architecture, le principe de déchet de matériaux de construction s’est mis en place et que les bâtiments ont une date de « péremption » de plus en plus courte. En effet, les matériaux modernes du 20e siècle ont tendance à offrir une durabilité réduite. Elle est renforcée par leur impact environnemental et leur faible potentiel de recyclage et de réemploi.

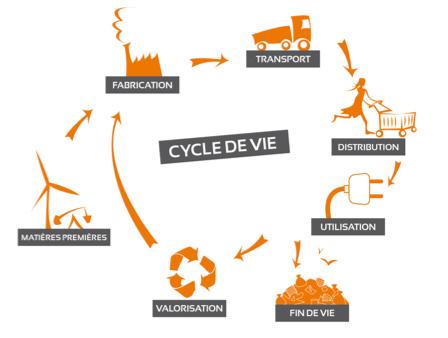

L’analyse de cycle de vie est un principe qui permet d’estimer l’impact carbone d’un matériau, voire d’un bâtiment, à l’échelle de la totalité de sa vie.

“L’analyse du cycle de vie (ACV) recense et quantifie, tout au long de la vie des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Elle en évalue les impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses objectifs initiaux. Sa robustesse est fondée sur une double approche. (...)“1 Il s’agit de l’approche cycle de vie, “Qu’il s’agisse d’un bien, d’un service, voire d’un procédé, toutes les étapes du cycle de vie d’un produit sont prises en compte pour l’inventaire des flux, du « berceau à la tombe » : extraction des matières premières énergétiques et non énergétiques nécessaires à la fabrication du produit, distribution, utilisation, collecte et élimination vers les filières de fin de vie ainsi que toutes les phases de transport.”1

La seconde approche est nommé multicritère : “ Une ACV se fonde sur plusieurs critères d’analyse des flux entrants et sortants. On appelle « flux » tout ce qui entre dans la fabrication du produit et tout ce qui sort en matière de pollution (...). La collecte des informations relatives aux flux est une étape importante de l’ACV. Ils sont quantifiés à chaque étape du cycle et correspondent à des indicateurs d’impacts potentiels sur l’environnement. La complexité des phénomènes en jeu et de leurs interactions est une source d’incertitude sur la valeur réelle des impacts, c’est pourquoi on les qualifie de « potentiels ».”1

Ainsi, l’analyse de cycle de vie est un outil intéressant

pour comprendre l’impact d’un matériau ou procédé sur le l’environnement. Néanmoins, il nécessite une approche scientifique quantifié et sourcé d’où la nécessiter de bien définir les critères d’analyse.

En partant de cet élément, on peut se questionner sur les choix constructifs dans les procédés de mise en œuvre et le choix des matériaux que génère un projet. On peut s’interroger sur la durabilité des matériaux conventionnels, mais aussi des matériaux avec une démarche plus propre. Tel que les matériaux biosourcés, certes d’origine naturels, mais sont ils recyclables ou réemployables ?

Les matières premières tels que le bois, la terre ont prouvés par le passé qu’ils ont une certaine pérennité. Ces matériaux traditionnels font appel à des constructions dites vernaculaires qui caractérisent un territoire. La région Rhône-Alpes est le terrain d’étude du corpus abordé dans la deuxième partie de ce mémoire. Ainsi, il est intéressant de se pencher sur les matériaux et les techniques constructives reliés à ce territoire. Nous aborderons principalement la terre et le bois afin de comprendre les propriétés et techniques liées à ces ressources. Estce que la complexité des dispositifs ne génère pas trop de difficultés pour la pérennité des bâtiments, leurs rénovations et leurs fins de vie ?

On peut aussi se demander si la conception d’enveloppe efficace thermique ne génère pas trop de complexité ? Serait-il accessible de rénover ce type de projet ?

PARTIE 2 // QUELLES POSTURES FACE À L’ENJEU :

Habiter l’environnement ?

Transition et rappel problématique

Cette première partie a permis de mettre en valeur les outils de conception architecturale que manipule le bioclimatisme. Elle a aussi révélé des problématiques liées aux consommations de ressources matérielles et énergétiques. La remise en cause des stratégies adoptées face à l’urgence de la situation a mené à des interrogations sur les acquis dans la conception. Notamment concernant le confort et les solutions conventionnels apportées souvent additionnelles plutôt que global. Toutes les solutions techniques et architecturales apportées peuvent être requestionnées dans leurs qualités de durabilité.

Ceci nous ramène à la problématique énoncé en introduction de ce mémoire. Comment les outils du bioclimatisme permettent de questionner la notion d’environnement dans l’habitat ?

A l’ordre du jour, le logement individuel en France représente plus de la moitié du patrimoine foncier. Étant un point d’enjeu pour l’avenir, il est intéressant d’aborder la notion d’habitat à travers le prisme de la conception environnementale. C’est la raison qui m’a poussé à étudier trois projets de logements individuels qui ont cherché à intégrer l’environnement dans leurs conceptions et constructions. Pour cela, cette partie d’étude de cas se déroulera au travers quartes points. Tout d’abord, la présentation de la méthodologie de travail et d’élaboration du corpus. Puis, la présentation de chacun des projets choisit. Puis, en troisième point une analyse selon les points consommation, usage et pérennité identifiés dans la première partie de ce mémoire. Enfin, en quatrième point, cette partie sera résumée sous la forme d’une synthèse.

1. Démarche et méthodologie

Définition du corpus :

Les cas d’études identifiés sont des projets d’habitats individuels réalisés par des agences ayant une opinion et une posture vis-à-vis de l’environnement. Chaque projet possède une réponse différente, c’est un aspect recherché dans le choix du corpus. Chacun est présenté et analysé sur la base d’entretiens avec les architectes et les usagers pour comprendre la posture et le rôle de ces acteurs. L’objectif est de les comparer en gardant à l’esprit les interrogations développées dans la première partie.

Les projets sont inscrits dans un terrain relatif au territoire de la Région Rhône-Alpes et plus particulièrement entre l’Isère et la Savoie. Comme le rappel Gérard et Hugo Gasnier durant notre entretien, il s’agit d’une région dynamique qui a un engouement autour de la construction écologique.

Corpus :

a. Rénovation et extension : Chalet Corrençon-en-Vercors, Atelier de la Place 2009

b. Construction neuve passive, maison La Tronche, Gasnier Eco, 2019

c. Construction neuve autonome, Maison (Z+H) Vimines, Caracol Architecture, 2016

2. Présentation des projets

a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place

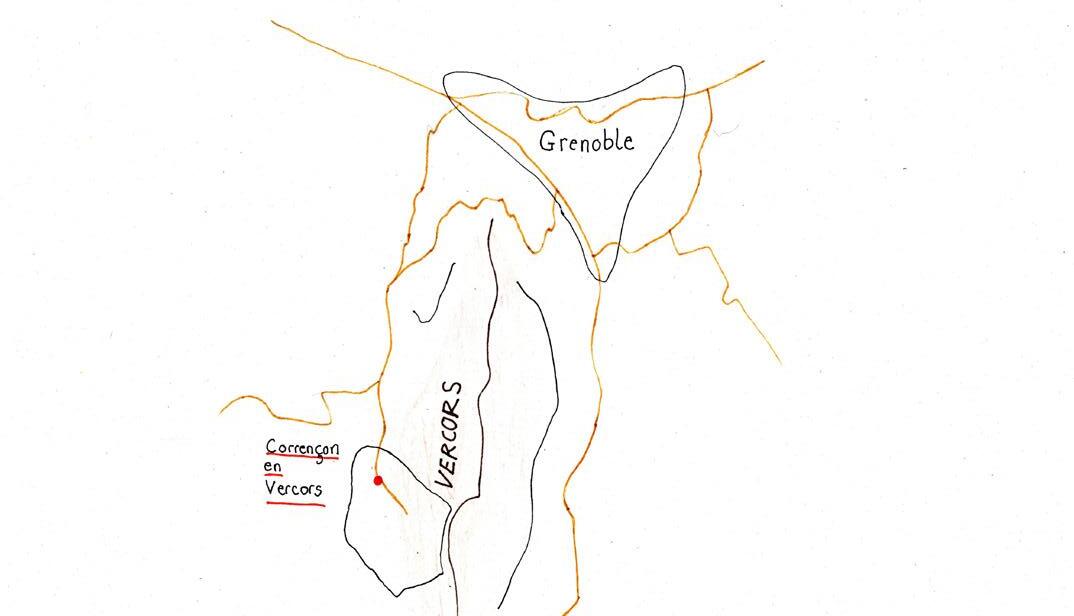

Contexte géographique et site

Le projet s’implante dans la ville de Corrençon-en-Vercors, la commune est située dans la région RhônesAlpes, dans le département de l’Isère. Il s’agit d’un village de montagne connu pour sa station de ski. Il est implanté dans les chaînes montagneuses du Vercors, à 1102m d’altitude, au sud du plateau du Vals de Lans.

La commune marque la fin de la route, qui s’arrête aux portes de la réserve naturelle des Hauts plateaux du Vercors. Ainsi, elle est entourée de forêt et de deux pics, la Petite et la Grande Moucherolle (2 156m et 2 285m respectivement). L’environnement bâti est rural, les habitations sont principalement des maisons individuelles et habitations secondaires. Il y a un rapport d’espace végétalisé équilibré, la densité de surface bâti est faible.

Le village a un climat tempéré. Le mois de l’année le plus chaud est celui de juillet (moyenne maximale 20,9°), tandis que le mois le plus froid est celui de janvier (-3,5°).1

Information générale

Programme : Maison de vacance, espace de vie, chambre et mezanine, sdb, garage, studio indépendant RDC.

Projeter : Rénovation de l’enveloppe, extension garage.

Localisation : Corrençon-en-Vercors date : 2009-2011

Maître d’ouvrage et ou usagers : Monsieur et Madame Richard

Maître d’oeuvre : Atelier de la place, Thomas Braive architecte.

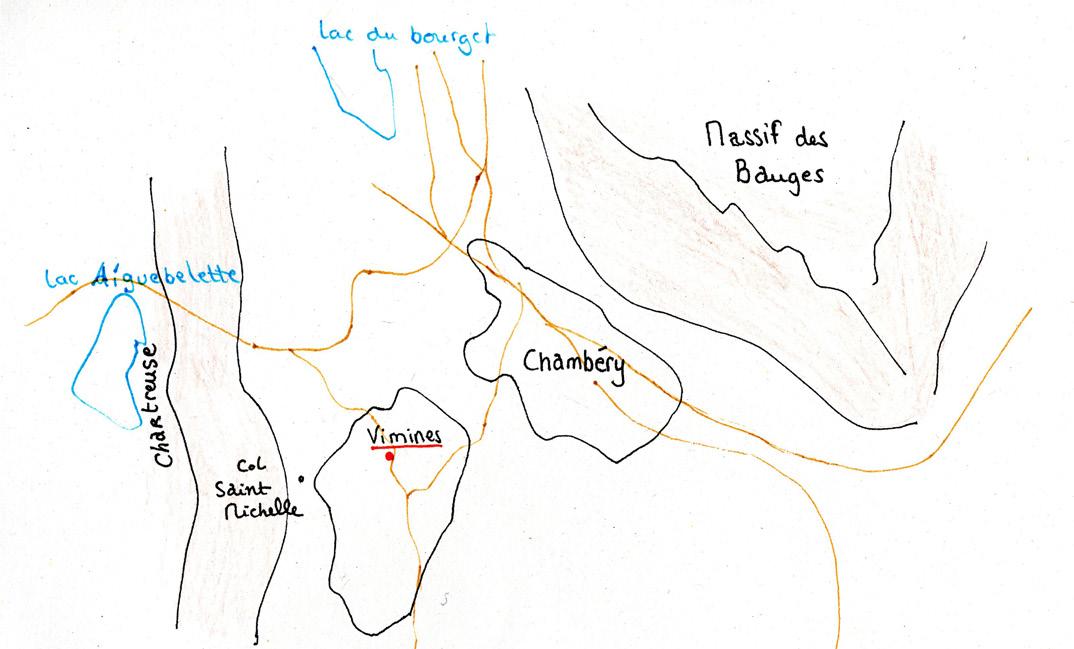

Schéma situation dans le territoire, production personnel.

Le chalet dans son site se trouve à l’entrée du village. Il suit l’orientation de la parcelle et se place dans l’axe Nord-Est et Sud-Ouest. Il mime ses voisins et adopte une emprise similaire, cependant il s’aligne à la limite parcellaire ouest. L’extension réalisée correspond au garage qui s’inscrit dans le prolongement du chemin d’accès. Le site est peu arboré dans l’environnement proche, sauf en limite ouest et sud où se trouvent quelques arbres distinctifs. Cette végétation constitue une barrière visuelle, elle crée un peu d’ombrage au sud et coupe le vis-à-vis. Le village est situé sur un plateau, ainsi le projet se positionne dans un site avec une morphologie plutôt plate. Dans le paysage lointain, les montages et les forêts environnantes ponctuent l’environnement. Ils offrent un climat tempéré et bien exposé.

Contexte historique

Pourquoi et comment le projet a vu le jour ?

La famille Richard habite en appartement dans la ville de grenoble. Le couple, alors quarantenaire, souhaite trouver un lieu de rassemblement pour accueillir leurs enfants et futurs petits-enfants. Dans cette idée, ils choisissent d’investir dans l’achat d’un chalet à Corrençon-en-Vercors. C’est un lieu qu’ils affectionnent. Le site est plus à la campagne, au vert, et constitue un lieu paisible pour la famille. Le chalet préexistant est une construction très sobre et frugale, le confort y est rudimentaire. La morphologie s’inspire du chalet traditionnel avec des pans de toiture assez raide, un soubassement en maçonnerie et une ossature bois surmonté d’un bardage bois intérieur et extérieur. L’étanchéité à l’air et l’isolation sont manquantes. C’est la raison qui pousse la famille à réaliser une rénovation énergétique ainsi qu’une extension de leur bien.

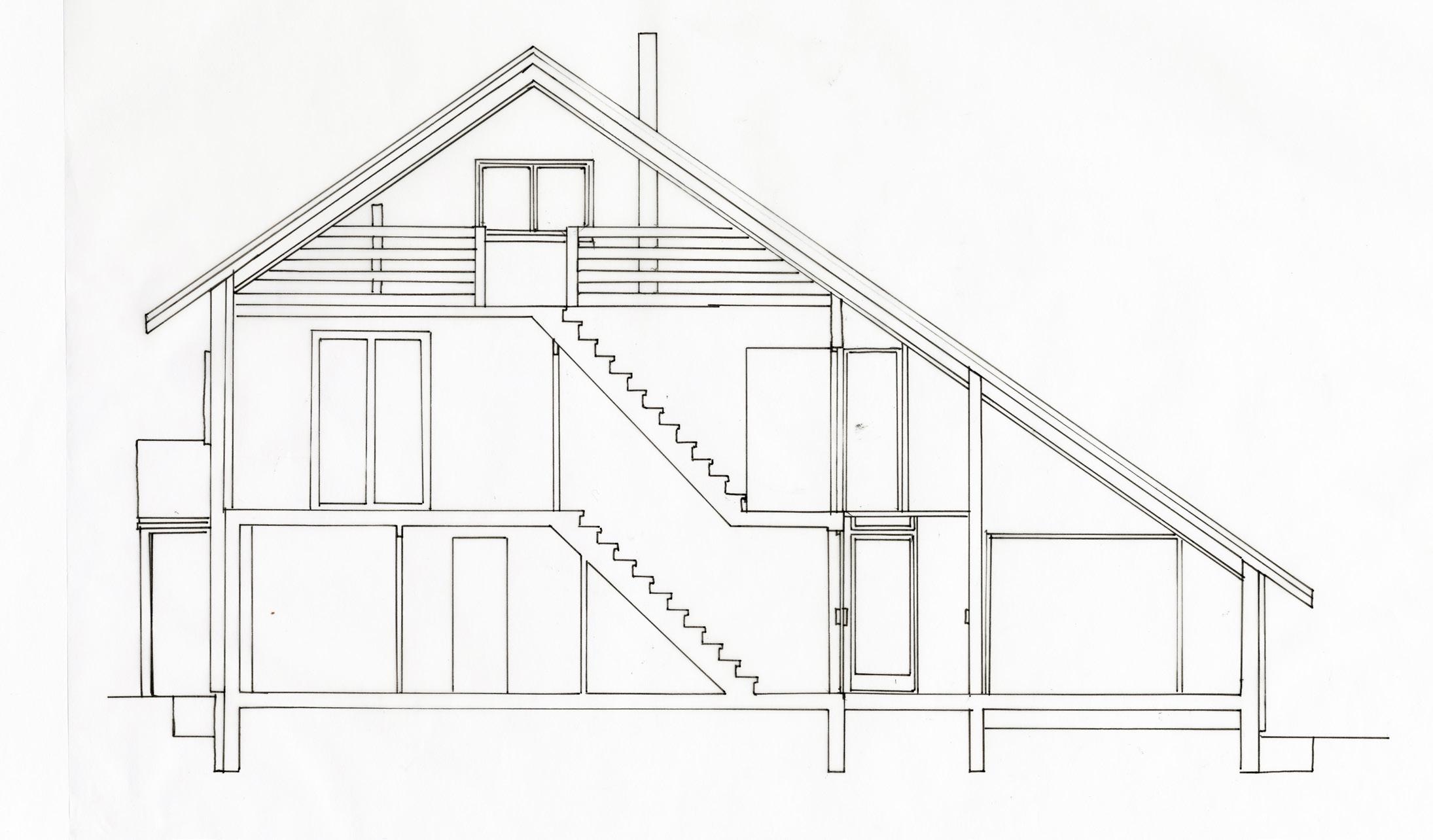

a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place

Conception et organisation spatial

La maison est un chalet de vacances il est rénové pour accueillir la famille, les enfants et petits-enfants dans un confort thermique et spatial plus important.

Une première partie à l’est correspond à l’extension. Au rez-de-chaussée, il abrite les espaces de garage et un studio qui est conçu de manière autonome pour être loué plus tard. Un couloir de distribution constitue un espace tampon, il dessert l’étage où est le logement principal.

On trouve au premier niveau un espace assez ouvert orienté vers le sud avec une grande pièce de vie chauffée par un poêle à bois central. La cuisine est au nord. La vue est transversale et la terrasse est rénovée pour offrir un espace de repas abrité au sud. On trouve aussi une première chambre au nord. Au-dessus de l’espace de distribution on trouve une pièce d’appoint de taille réduite et une salle d’eau. Un second escalier permet d’accéder au dernier niveau où l’on trouve une mezzanine avec une grande chambre.

L’espace est compact et efficace, il profite des orientations. Il est assez simple et correspond à l’usage des habitants. Il se base sur l’existant en cherchant à améliorer la qualité spatiale du lieu.

Entretien Extraits habitant monsieur et madame Richard :

“La salle de vie est vraiment très chouette et elle correspond complètement à notre manière de vivre et de fonctionner quand on est là-haut, avec cette ouverture sur le balcon. C’est une pièce qui nous correspond complètement.”

“je me souviens que je tenais à ce qu’il y ait une ouverture du côté jardin, une baie un peu en hauteur, pour profiter de la vue. Lui me disait que c’est du côté nord donc que ça nous rabaisserait en termes de gain thermique, mais on y tenait beaucoup. Après je ne pense pas qu’on ait eu des demandes. En gros on savait ce qu’on voulait et il nous a aidé à rendre opérationnelles nos propres idées.”

Entretien Extrait Thomas Braive :

“D’abord le garage, était très complexe d’accès et il n’était pas possible de rentrer une voiture à l’abri. Ensuite, l’isolation acoustique était nulle entre un niveau et l’autre. Le plan est le plus fonctionnel possible avec la terrasse. Il a fallu quand même reprendre l’organisation spatiale pour essayer de l’adapter aux besoins sur les 30/50 ans à venir”.

“C’est le premier projet que j’ai réalisé en tant qu’indépendant et en autonomie. Par des contacts et du bouche à oreille, j’ai rencontré les Richard. Ils avaient investi dans ce chalet comme résidence secondaire, donc inoccupée une partie de l’année. Les clients étaient très investis et voulaient réaliser une rénovation énergétique pour avoir un meilleur confort dans ce lieu. C’est un projet avec une extension, et nouvelle peau assez simple. La maison était assez mal implantée sur son site et il a fallu remettre un peu les pièces et espaces dans le bon sens. Il n’y avait aucune étanchéité à l’air et aucune résistance thermique.”

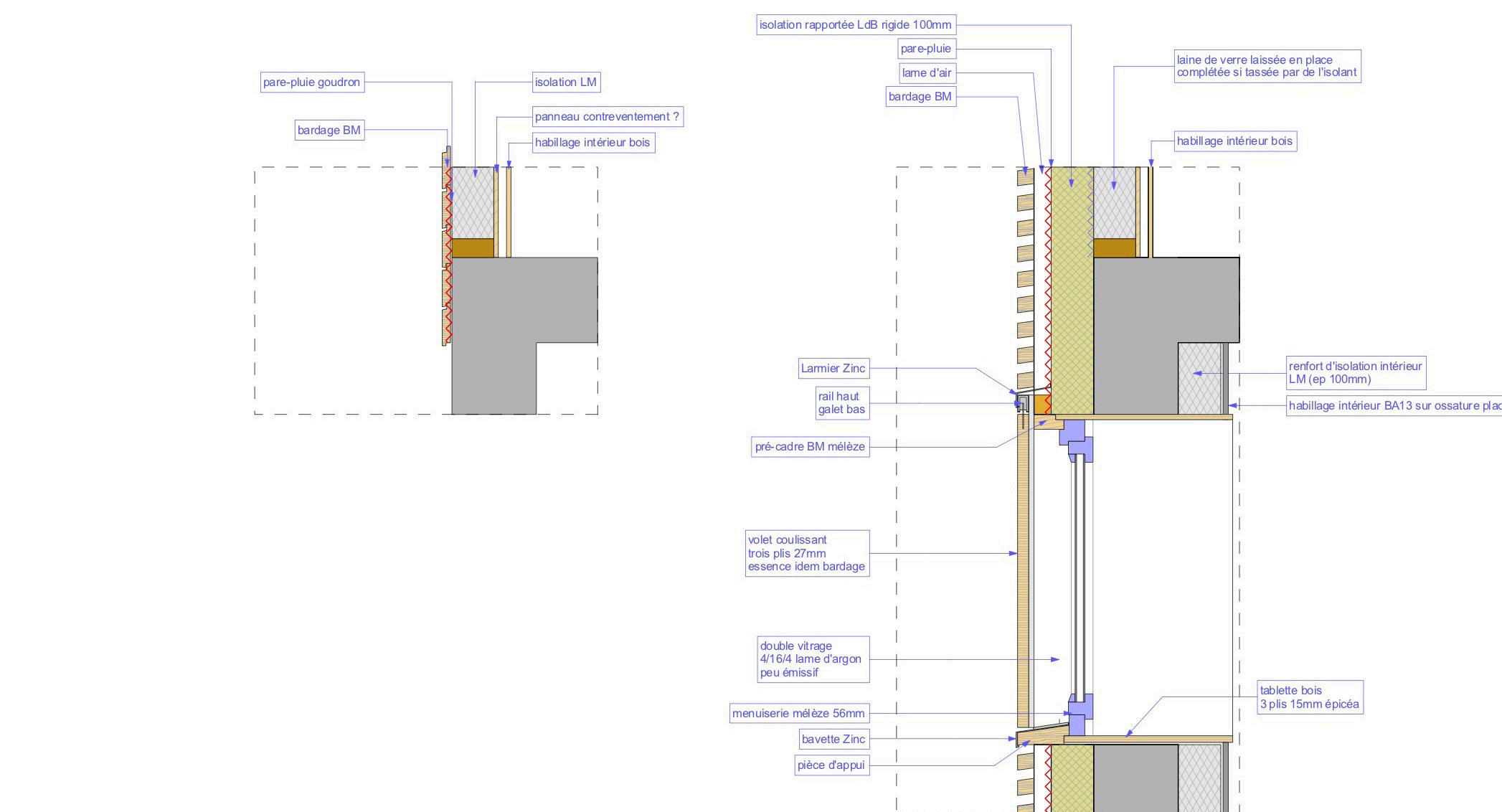

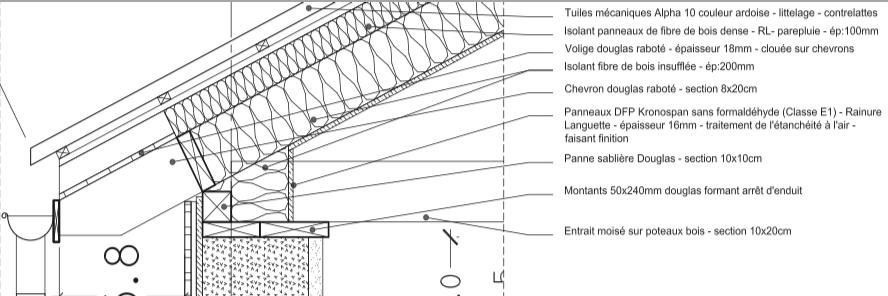

a) Rénovation et extension, Chalet Correncon en Vercors, Atelier de la Place

Le chalet a gardé sa structure originelle en maçonnerie au rez-de-chaussée et en bois à l’étage. Il a été surmonté d’une seconde peau constituant un manteau thermique. En effet, le bâtiment originel était très précaire et peu étanche à l’air. Il a fallu reconstituer une isolation par l’extérieur. Ainsi, toutes les façades et le toit sont surmontés de panneaux de fibre de bois et d’une épaisseur de ouate de cellulose, complétant l’isolant de laine de verre présent initialement. Dans une logique économique et écologique, il était intéressant de maintenir ce matériau bien conservé.

Les habitants et l’architecte ont fait le choix de retrouver le bois comme ligne conductrice. C’est un choix dans la logique du site et de l’existant. Ainsi la structure de l’extension est en ossature bois. Dans ce projet, une vraie logique constructive s’articule autour du bois. Une volonté des propriétaires était de choisir un bois local et de faire fonctionner des entreprises de proximité. Ainsi, ils ont choisi le mélèze, arbre du plateau de Corrençon-en-Vercors. La complexité de ce projet réside dans le dessin des détails constructifs qui ont permis de le rendre étanche à l’air et confortable d’un point de vue thermique. Un travail tout particulier est réalisé sur la façade, les ouvertures et le rythme créé par le bardage.

Entretien Extraits habitant monsieur et madame

Richard :

“D’abord on est en montagne et le bois est assez naturel. En plus, on avait demandé à Thomas Braive de travailler avec des entreprises locales. Cela nous paraissait important de faire fonctionner l’économie locale. ”

“En fait nous n’avons pas réellement demandé à faire des économies mais qu’avec la même somme on gagne en confort. On partait avec un lieu qui était quand même sommaire au niveau thermique. C’était un peu comme une passoire. On se contentait de 12-14°C, alors que là on arrive à 17-18°. Et puis on a augmenté les m2 ici donc c’était forcément un coût supplémentaire. On a aussi vieilli et on supporte beaucoup moins le froid.”

Entretien Extrait Thomas Braive :

La rénovation énergétique de ce projet était-elle motivée par des objectifs de consommation ? (chauffage)

« Pas vraiment, l’objectif n’était pas de faire des économies de consommation d’énergie mais plus d’avoir un accès au confort raisonnable et de rendre le lieu plus efficace dans son enveloppe et sa thermie.»

2. Présentation des projets

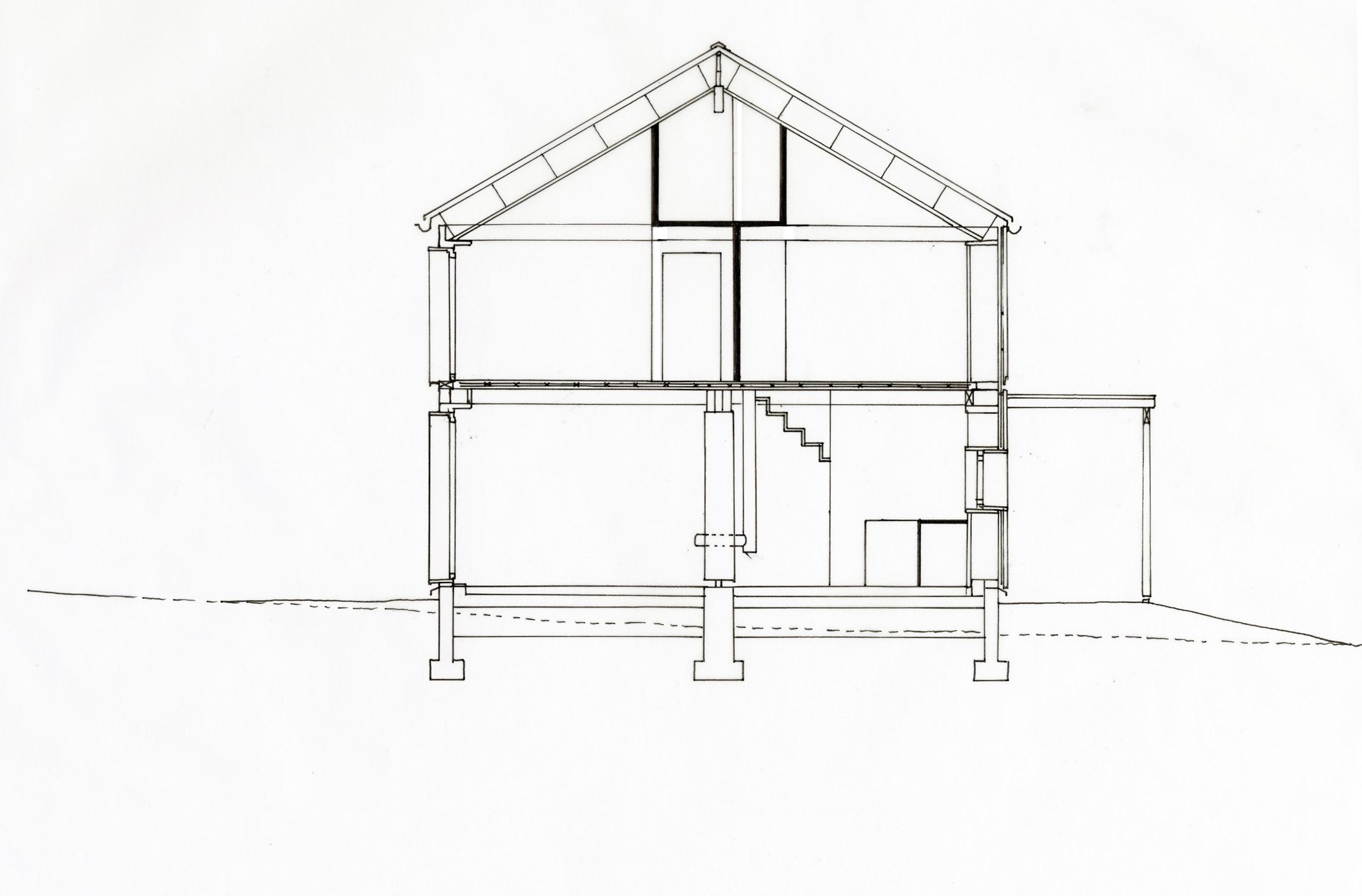

b) Construction neuve Passive, Maison La tronche, Gasnier Eco

Contexte géographique/ site

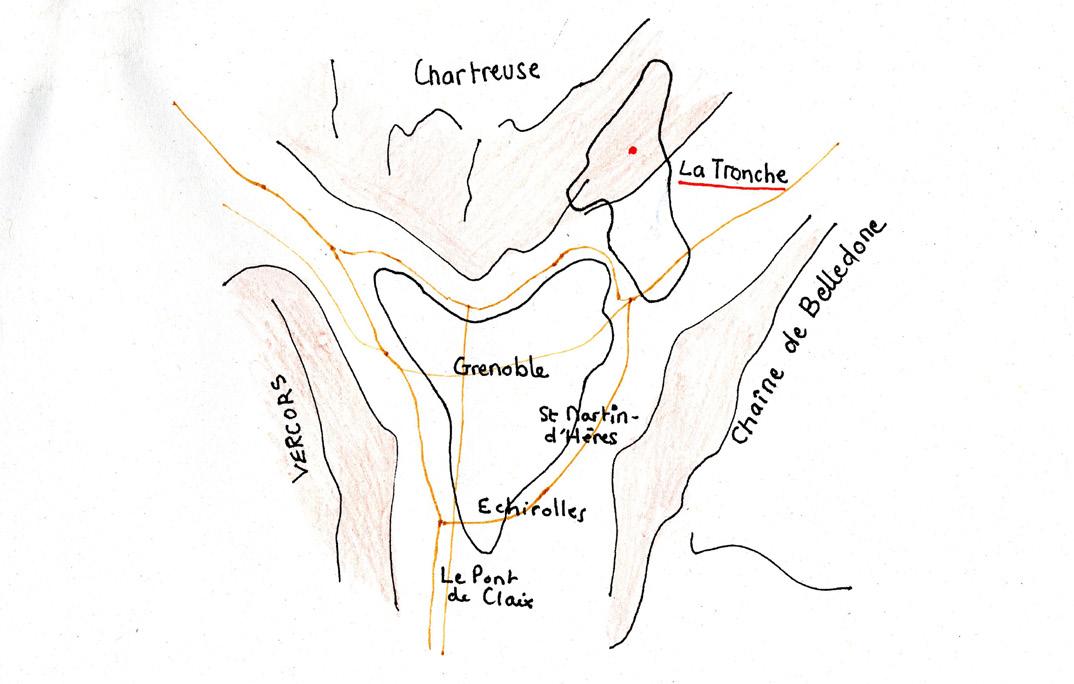

Le projet s’implante dans la ville de la Tronche. Il s’agit d’une commune de l’Isère, dans la région Rhônes-Alpes. Elle se situe dans la périphérie urbaine de Grenoble et s’inscrit dans la métropole. La commune s’étend sur le versant est de la Chartreuse et possède donc un dénivelé important, entre 207 et 1045m d’altitude.

Le projet est situé à 470m. La Tronche est une ville urbanisée qui s’inscrit dans le prolongement de Grenoble, à laquelle elle est connectée par les réseaux de transport urbain. La densité de population atteint 1026 habitants au km2. L’urbanisation de la ville s’est progressivement faite depuis les années 1950.

Par sa position, elle est abritée des vents du Nord ce qui lui confère un microclimat favorable ensoleillé et chaud. Le bassin grenoblois est entouré de 3 massifs (voir schéma de localisation). Ils ont pour conséquence de constituer une cuvette dans laquelle s’est développée la métropole. Celle-ci favorise la présence de microclimats urbains et d’îlots de chaleur. Le climat est tempéré avec une maximale au mois de juillet à 29,3° et une température

Information générale

Programme : Logement m2, Espace de vie, buanderie et cave, sdb, 2 chambre, mezanine et bureau. En extérieur abris garade avec local.

Projeter : Maison individuelle Passive

Localisation : Chemin de chantemerle La Tronche

Date : 2017- 2019

Maître d’ouvrage et ou usagers : Famille Dutheil

2 adultes et un enfant en bas âge.

Maître d’oeuvre : Gasnier-Eco ( agence d’architecture sur grenoble) .

minimale à -1° au mois de janvier en moyenne entre 1991 et aujourd’hui.1 En outre, la densité et la morphologie des hauteurs de La Tronche lui confèrent une meilleure circulation de l’air et un rafraîchissement par la présence de forêt.

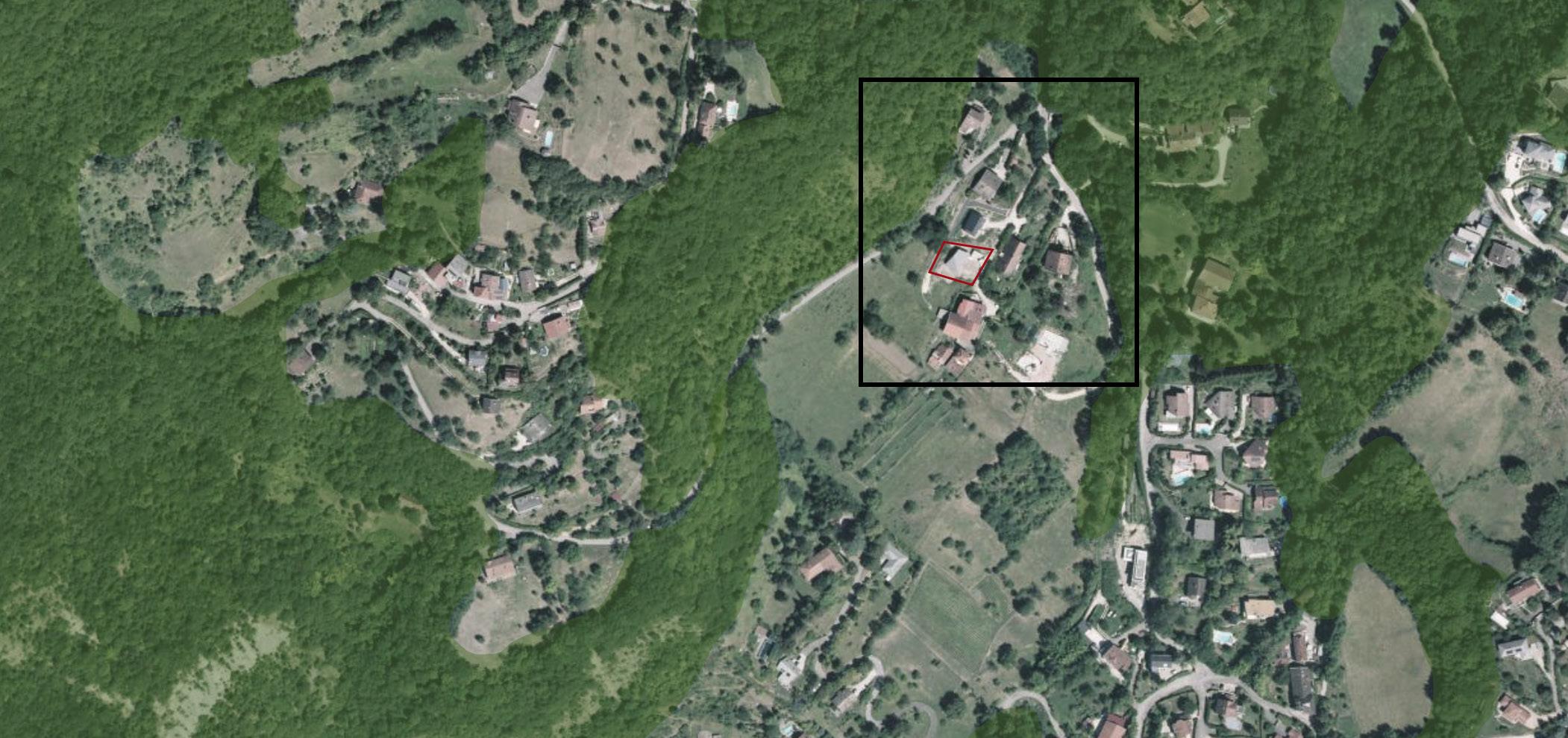

Le projet s’inscrit dans une parcelle orientée dans le sens de la pente. Le terrain est en pente avec 5m de dénivelé entre le point haut et le point bas. La maison mime l’implantation de ses voisins, parallèle à la voirie d’accès. Elle est située en retrait de ce chemin, 4m plus haut. Pour atteindre l’entrée, il faut déambuler selon une séquence d’accès qui débute par un abri voiture et vélo, puis un escalier qui longe la façade nord-est. Autrement, on peut emprunter un chemin dessinant sinueux.

La maison est enterrée, elle se protège du vent et des dépressions au nord en minimisant la façade. La végétation est plutôt située au lointain. Au nord, on note tout de même la forêt à proximité. La maison profite pleinement de son exposition en s’ouvrant au sud-est. La maison est relativement compacte avec des pentes de toit suivant les courbes du site. Tout de même, une loggia dessine une terrasse abritée formant un décroché dans la façade.

1 source: infoclimat.fr Entretien avec agence Gasnier-ECO :

Si vous pouviez résumer en quelque point principaux ce projet, quels seraient-ils ?

Gérard : « Le projet est pour une famille recomposée avec juste un jeune enfant. Il n’y a en fait pas un gros besoin en nombre de pièces. Il n’y a que deux chambres, une mezzanine et un grand espace de vie. Les clients étaient très attachés à la qualité de cet espace de vie, très lumineux.

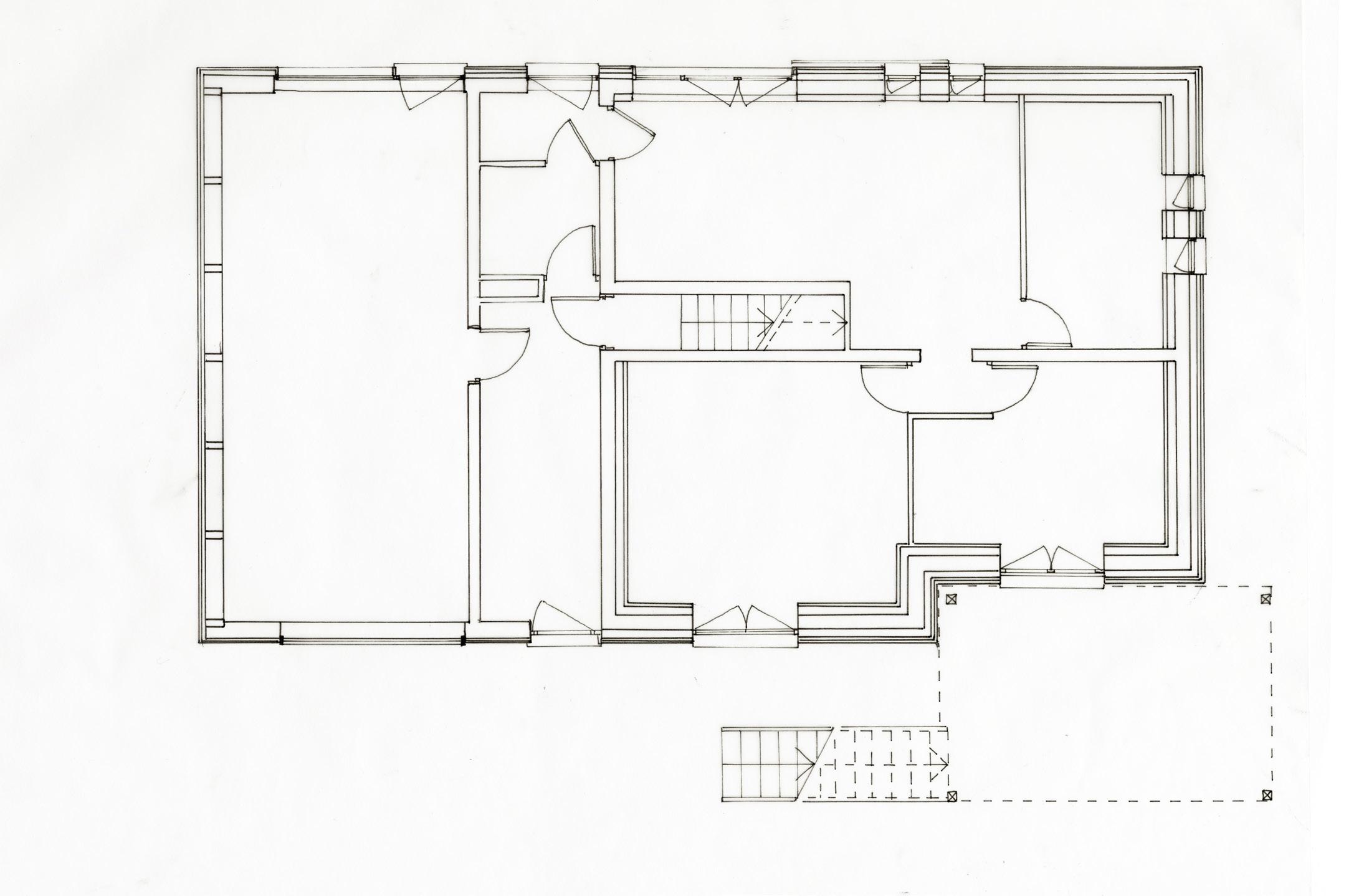

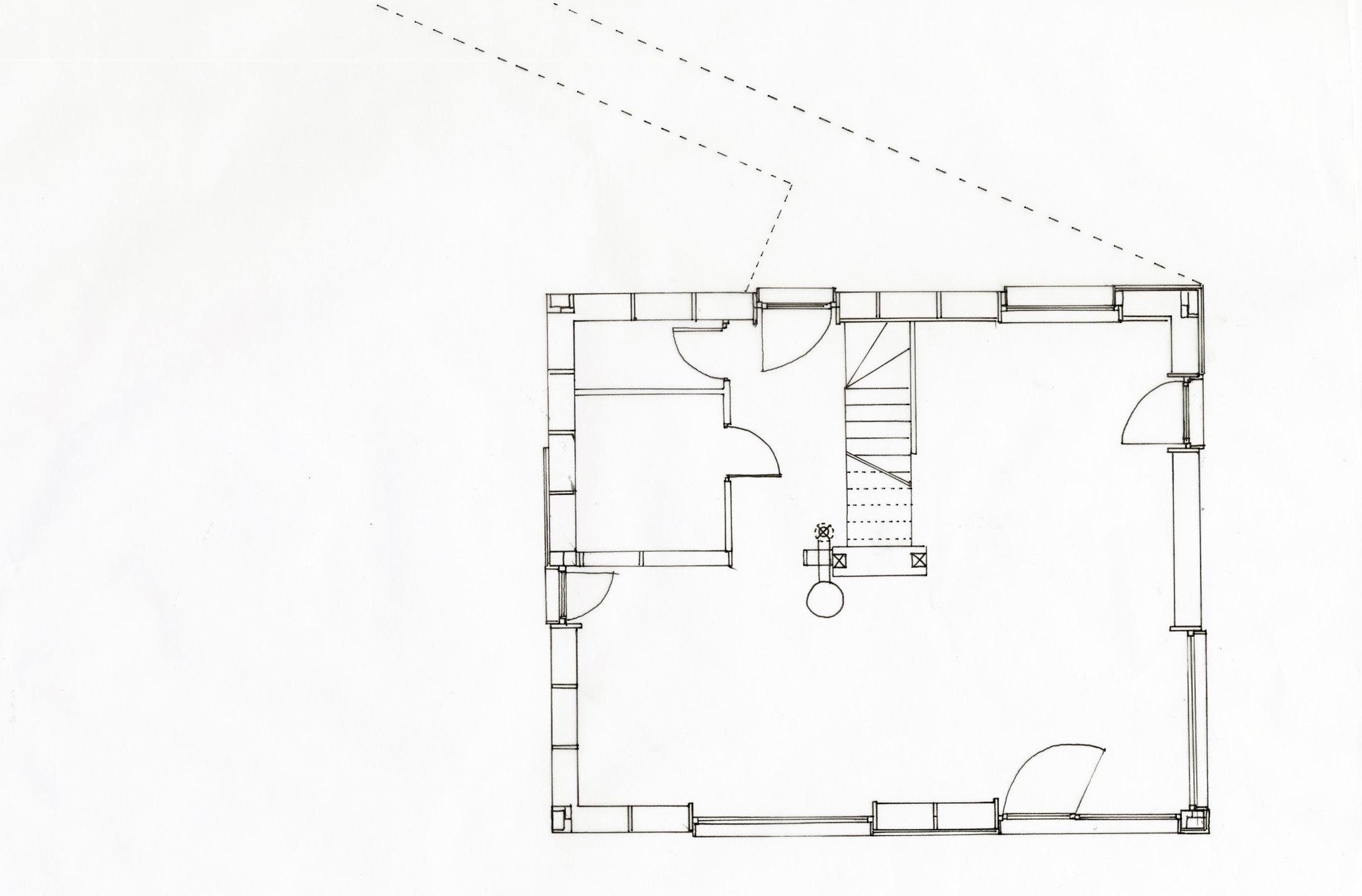

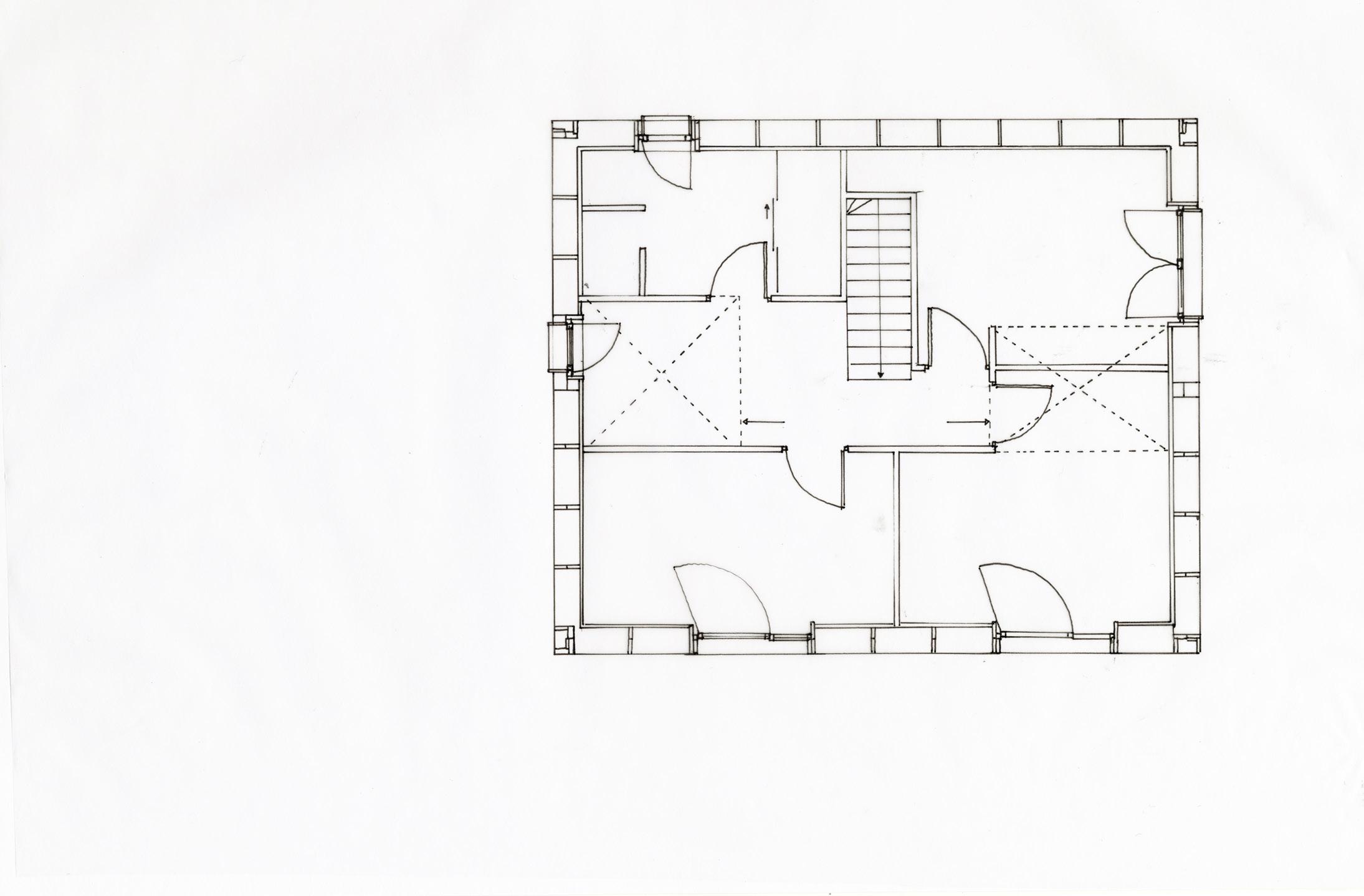

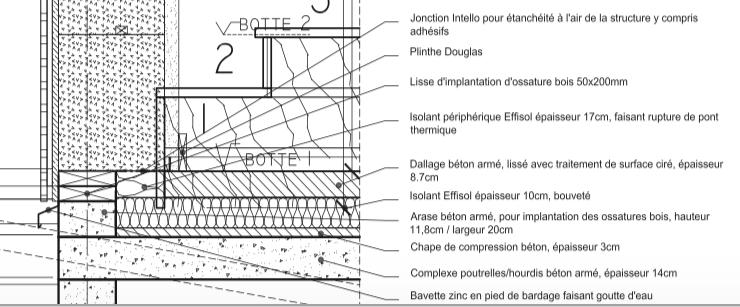

b) Construction neuve Passive, Maison La tronche, Gasnier Eco

Conception et organisation spatial

Le projet est une maison individuelle, destinée à un couple recomposé avec un enfant en bas âge. Les habitants voulaient une maison en bois, économe en énergie mêlant qualité spatial et confort. La maison est dans un terrain en pente et se tourne vers le paysage. Afin de préserver de l’intimité, un patio se développe sous la forme d’une terrasse au centre de la maison. Ainsi la maison s’articule autour avec au rez-de-chaussée l’entrée et des sanitaires, puis le salon au sud-est avec un niveau un peu plus bas. Au centre, on trouve le hall avec l’escalier en voûte sarrasine, puis on trouve la cuisine et la buanderie, et la cave qui est enterrée en profitant de la pente. La terrasse, au centre, est une volonté des clients dès le début du projet. Ils voulaient disposer de cet espace extérieur qui deviendra en été un lieu de vie et une pièce extérieure.

A part cette forme assez spécifique, le projet se veut efficace et simple. A l’étage, on accède à un bureau sous la forme d’une mezzanine et d’un espace de filet en double hauteur sur le salon. Cet espace est un lieu de détente supplémentaire. Ensuite, au sud et à l’ouest, on trouve deux chambres correspondant aux besoins des habitants. Une plus grande, pour le couple, et une plus petite pour l’enfant. Au centre, on trouve la salle de bain, très ouverte vers l’extérieur.

Dans ce projet, les vues sont privilégiées et les ouvertures permettent de maximiser l’apport solaire de lumière et chaleur. La façade la plus au nord est fermée et enterrée. Le plan est travaillé pour correspondre aux usages des habitants.

Le projet se rapproche de l’ambition d’une maison passive avec une enveloppe isolante et étanche. C’est la stratégie choisie pour obtenir un confort thermique avec peu de consommation énergétique. Pour cela, le concept est complété d’un dispositif de ventilation double-flux pour renouveler l’air, couplé à une chaudière créant de l’eau chaude sanitaire.

Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :

“Les clients étaient très attachés à la qualité de cet espace de vie, très lumineux. Dès le départ il y avait cette volonté, de leur part, d’avoir un patio intérieur entre deux pièces, par rapport à des choses qu’ils avaient vues.

Quand on est sur le site, il y a quelques maisons autour. Ils avaient vraiment le souhait de ne pas être à la vue de tout le monde lorsqu’ils sortaient de chez eux, et de se ménager un petit coin terrasse à l’abri des regards. La maison n’est pas plein sud, elle est orientée vers la vue Sud-Est. La forme est une base rectangulaire simple avec juste un décroché. Il y a un jeu de toiture intéressant grâce au faitage décalé et en biais, ce qui permet de générer ces volumes avec un aspect qui crée des biais. Ainsi, il n’y a pas vraiment de pignon, toutes les façades ont des biais, et cela génère des volumes entre le salon et la mezzanine et un volume suffisant pour aménager les chambres et les parties habitables. ”

« Autour du patio, il y a un demi-niveau dans le salon. Il y a un vrai avantage, c’est que lorsqu’il fait froid ils font le tour, mais en été c’est ouvert partout et ils circulent. Le patio c’est une vraie troisième pièce à vivre. Elle est beaucoup utilisée comme elle est couverte.»

“Il y a une VMC compacte. En France ça n’existe pas, ça vient du Danemark. Elle a un système de double-flux avec un chauffe-eau et une pompe à chaleur intégrés. Ainsi, elle permet de chauffer l’eau chaude et de préchauffer l’air qu’on réinsuffle dans toutes les pièces, salon, séjour et chambre. Ce sont des machines qui ont été développées par les concepteurs de la maison passive.”

Plan R+1 Source : Schéma personnel et fond de plan de Gasnier-Eco. source de chaleur

R+1

: Schéma personnel et fond de plan de Gasnier-Eco.

Cette maison est basée sur une ossature bois Douglas. Les matériaux sont biosourcés au maximum. On trouve de la ouate de cellulose comme isolant, dans les murs et en toiture. Le projet mise sur une enveloppe très performante et étanche à l’air pour garantir le confort thermique. De cette manière, on trouve des menuiseries bois et avec du triple vitrage. En façade, il y a deux types de bardage bois, un non traité sur la partie protégée du patio et l’autre grisé. Ainsi le bois prend une teinte qui s’insère dans le paysage et fait écho à la roche de la montagne environnante. A l’intérieur, on trouve du parquet bois massif qui constitue un support de transfert thermique plus chaleureux. Dans la cuisine, le béton ciré correspond plus à l’usage. Dans cette maison, le confort d’été est primordial et il fait bon vivre dans cet espace de vie tout ouvert. On note aussi l’élégance de l’escalier et sa technique de construction en matériaux plus propres, comme l’expliquent les architectes lors notre entretien.

Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :

“L’escalier en voute sarrasine est en brique. C’est une technique qui permet d’avoir un escalier maçonné avec des briques et du plâtre sur une voute avant de refaire des marches. Il n’y a pas de béton, pas de ferraille, et c’est très léger et simple avec une légère courbe.Cela permet d’avoir les planchers en bois apparent entre le rez-dechaussée et l’étage. Le bois est resté apparent dedans. Le mur qui monte à l’étage est en bois.”

Entretien Gasnier Eco, Gérard et Hugo Gasnier :

“L’ossature est en bois, c’est du Douglas. Le bardage c’est aussi du Douglas avec deux textures différentes. L’enveloppe extérieure est en bardage grisé, traité en usine (grisement de surface). Le patio est resté naturel sur les parties où il est a priori plus protégé et moins exposé aux intempéries, pour garder ce contraste. Dans les mus et toiture nous avons utilisé de la ouate de cellulose.

L’escalier en voute sarrasine est en brique. C’est une technique qui permet d’avoir un escalier maçonné avec des briques et du plâtre sur une voute avant de refaire des marches. Il n’y a pas de béton, pas de ferraille, et c’est très léger et simple avec une légère courbe. Cela permet d’avoir les planchers en bois apparent entre le rez-de-chaussée et l’étage. Le bois est resté apparent dedans. Le mur qui monte à l’étage est en bois.”

“Ce n’est pas une idéologie, il faut rester dans quelque chose de pragmatique et de logique, à la fois en termes d’usage et d’investissement dans les isolants. Il ne faut pas être fou de la maison passive. La maison n’est pas forcement efficace en termes de performance mais par contre en termes d’usage, il n’y a pas photo. Il faut jouer avec chaque curseur pour trouver la maison la plus équilibrée, de ce point de vue-là. “

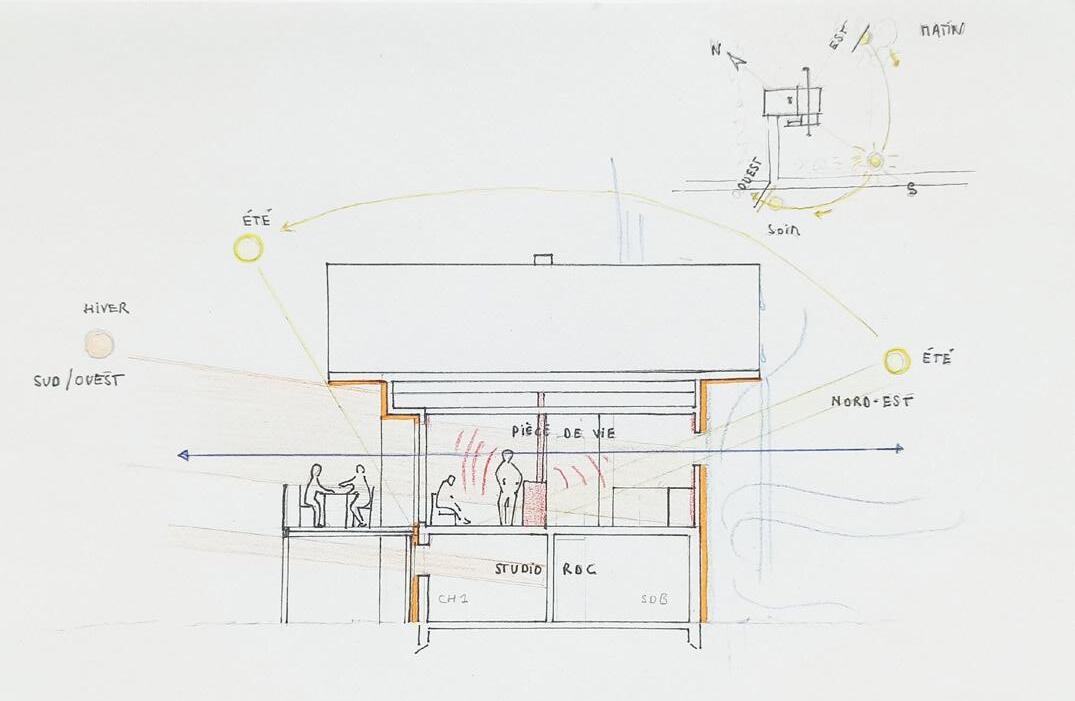

c) Construction Neuve Autonome, Maison ( Z+H)Vimines, Caracol Architecture

Le projet s’implante dans la ville de Vimines. Cette ville se situe en périphérie de Chambéry dans le département de la Savoie, en région AuvergneRhônes-Alpes. La ville est constituée d’un chef-lieu et de plusieurs hameaux et lieux-dits. Elle se situe au sud-ouest de Chambéry, sur le versant est de la chaîne de l’Epine appartenant à la Chartreuse. Elle est donc assez vallonnée et s’étend entre 320 et 1370m d’altitude.

Le projet s’inscrit dans le hameau de L’Achat qui est en plein développement. En effet il s’agit d’un secteur en construction avec beaucoup de lotissements qui se sont créés ces dernières années. Vimines est principalement constitué de maisons individuelles pavillonnaires. Le milieu est assez rural et calme, il offre un cadre de campagne. En effet, on remarque la présence de forêts et d’exploitations agricoles. C’est un milieu peu construit avec une densité d’habitation très faible (145 hab/km²).

Sa topographie et son exposition lui confèrent un climat tempéré. La température maximale est de 27,7° au mois de juin (moyenne entre 1991 et aujourd’hui), tandis que la température minimale moyenne est de -1°, au mois de février. 1

Information générale

Programme : Maison inviduelle avec espace de vie, 3 chambres, salle de bain, buanderie, espace de rangement en mézanine. En extérieur, garage abriter véhilcule et vélo.

Projeter : Maison passive en bois, paille et terre. Localisation : Vimines, périphérie de Chambéry.

Date : début projet 2014 - 2016 livraison.

Maître d’ouvrage et ou usagers : Damien Zisswiller et pour 2 adultes et 2 enfants.

Maître d’oeuvre : Thomas Jay de Caracol Architecture (Grenoble).

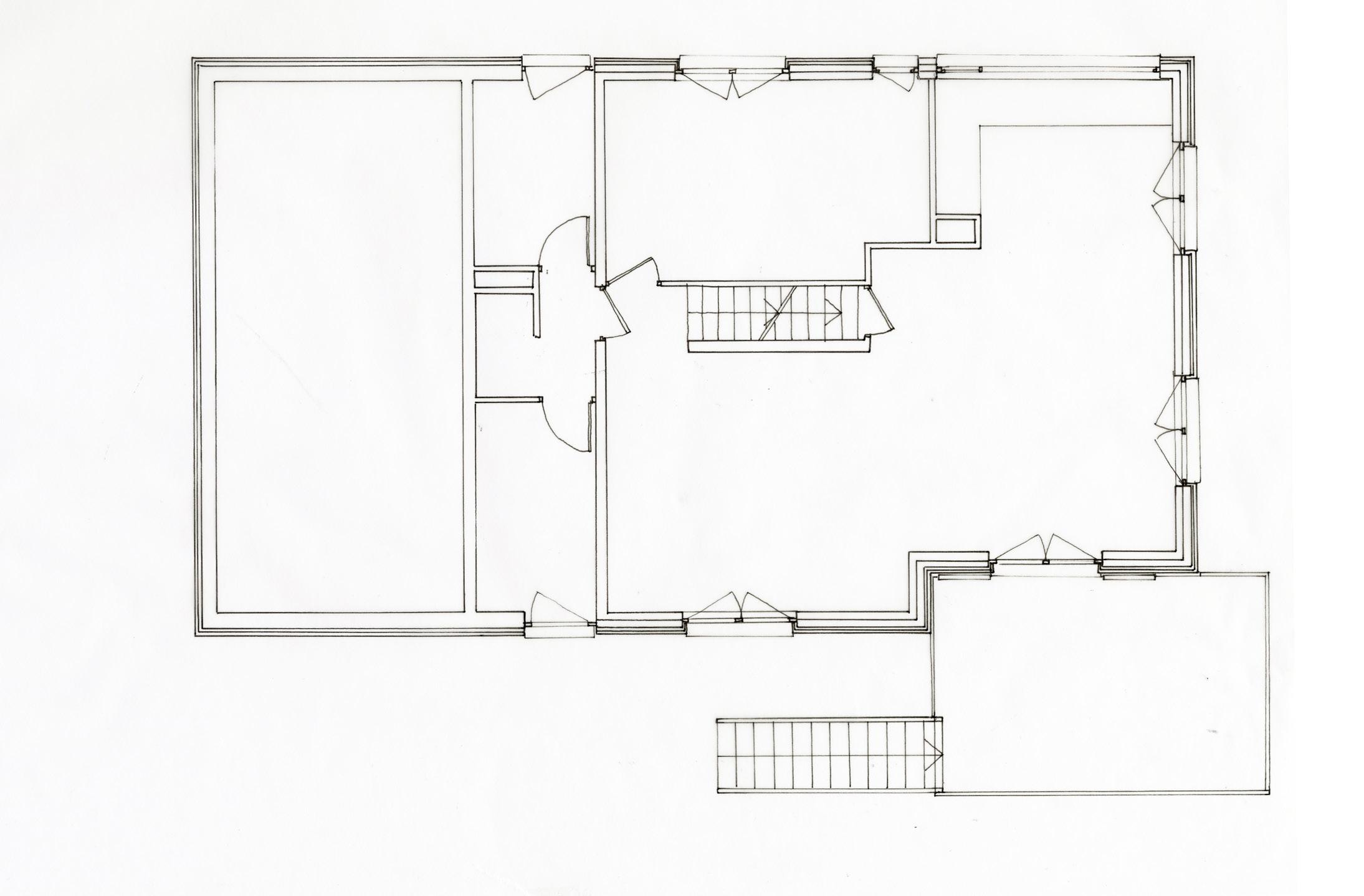

La maison est située dans un hameau de la commune qui reste à proximité de Chambéry. Elle s’inscrit dans un quartier développé sous la forme d’un lotissement récent, qui a été construit en même temps que le projet. Les maisons voisines ont une plus grande emprise au sol. Pour profiter au maximum du site et de son exposition, la maison du couple s’oriente vers le sud et s’acquitte de l’implantation de ses voisins tous alignés selon les limites parcellaires et le chemin d’accès. Pour ne pas être impactée par le masque solaire et la proximité des voisins, la construction se dissocie en deux volumes. Ainsi on trouve le volume de stationnement dans la continuité de la voirie d’accès, puis la maison qui se décale et qui est accessible par un passage abrité. La maison est assez compacte avec une forme simple. Elle se distingue tout de même de ses voisins par son revêtement extérieur mélange terre, chaux et bois. Elle développe au sud un jardin et deux terrasses.

Entretien habitants Vimines : Quand, comment et pourquoi est né le projet de votre maison?

“ Il y a plusieurs réponses.

D’abord on n’avait pas forcément cette envie de maison ou de maison individuelle. On avait en tous cas le projet d’investir. On avait plusieurs possibilités. On regardait des terrains nus pour une construction qui nous ressemble dès le départ, dès la genèse de la maison. On avait aussi eu des idées ou en tous cas des envies de rénovation de maison. Trouver un corps de ferme, une vieille grange, une vieille bâtisse, un bout de chalet, que sais-je… Quelque chose qui permette de venir refaçonner un petit peu sans artificialiser le sol de manière plus conséquente, donc de repartir d’un projet existant.

On avait les deux projets et on avançait de manière un peu parallèle sur ces deux sujets. Et finalement au bout d’un an de visite de maisons à rénover, on s’est aperçus que le projet qui nous correspondait le plus, notamment sur des questions financières, était probablement plus la construction neuve. Parce que sur notre secteur la moindre ruine coûtait déjà très cher, donc après le ticket de rénovation, d’extension, etc. c’était trop élevé.

On s’est recentrés sur un projet de construction neuve.

Assez rapidement, parce que c’est notre sensibilité, on a eu envie d’un projet assez sain, assez propre dans les matériaux, dans sa construction.”

Conception et organisation spatial

Le projet se veut efficace et économe. Ainsi, on rentre à l’est, on accède au rez-de-chaussée où on trouve un grand espace de vie, très ouvert, avec la cuisine, le salon et la salle à manger. Au nord-est, on trouve juste une petite buanderie et un WC. Au centre est placé un mur en pisé qui est porteur, auquel s’adosse le poêle à bois granulés. De cette manière, le mur en terre stocke la chaleur et la restitue plus lentement. L’escalier est placé proche de l’entrée, sa trémie est largement ouverte pour laisser la chaleur monter à l’étage. A l’étage on trouve trois chambres d’une taille moyenne. Elles correspondent à l’usage de la famille et se placent sur la façade ouest et sud. Pour limiter la surchauffe, les volets à brise soleil orientable (BSO) permettent de limiter l’apport solaire. De plus, la plus des ouvertures sont positionnées en partie en base, ce qui permet d’éclairer sans surexposer. Des espaces de détente et de stockage sous la forme de mezzanine permettent d’optimiser la place.

Entretien habitants Vimines, Damien Zisswiller

- Comment vous vous sentez dans cette maison, vous y vivez bien?

« Oui super bien, et honnêtement on n’est pas les seuls. Alors je ne sais pas s’ils sont tous gentils avec nous mais nos amis et notre famille qui viennent dans cette maison disent qu’on s’y sent bien. Il y a une espèce d’âme assez chaleureuse. C’est vrai que la terre… on a une partie du sol en béton ciré et puis un sol en terre crue damée. Du coup, entre le pisé, les murs en terre et le bois ça donne quelque chose d’assez chaleureux, d’assez cocoon. Nous on s’y sens extrêmement bien à tous points de vue, à la fois dans l’usage dans les espaces, qui de notre point de vue sont très bien dimensionnés. Il y a un espace en bas, tout ouvert, vitré et très tourné vers l’extérieur. Les chambres ne sont pas trop petites ni trop grandes. On a des petits espaces, des petites mezzanines, des choses comme ça qui sont assez sympa. Je sais que les enfants aiment bien y passer du temps, ça leur fait plusieurs lieux qu’ils peuvent investir, surtout par ces temps de confinement et de télétravail… Ce n’était pas calibré pour cela. En tout cas on y vit très bien, on s’y sent très bien.»

Entretien habitants Vimines, Damien Zisswiller :

“On va dire qu’on n’avait pas d’exigence technique mais des exigences de confort bioclimatique, été comme hiver.

On avait envoyé un document à Thomas qui regroupait nos attentes. On souhaitait un projet aux lignes simples, des traits originaux, non rébarbatifs, profitant au maximum de l’ensoleillement, bien intégré dans le site, pas gênant pour les voisins, accès facile aux espaces extérieurs privatifs, un jardin privatif, de taille suffisante et en un seul morceau (pas autour du bâtiment), exposition sud à minima et est-ouest selon le terrain. Il y avait plusieurs terrains à ce moment sur l’ensemble du lot, accès discret, stationnement, espace atelier... Sans faire un schéma fonctionnel on l’avait fait de manière littéraire, avec les connexions entre les espaces. On avait décrit comment est-ce que chaque espace communique avec l’autre, l’emplacement, le dimensionnement.”

Entretien Caracol architecture Thomas Jay :