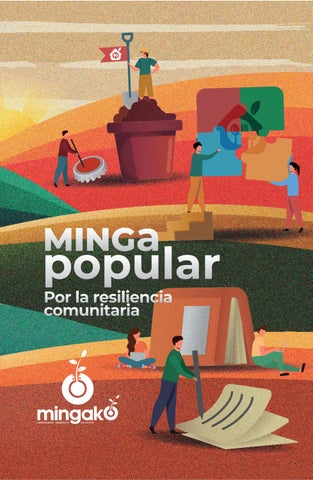

Minga Popular por la Resiliencia Comunitaria

Segunda edición: Mayo 2022

Autores y autoras: Daniela Contardo Alvarado, Brayan Rice Aravena, Nicole Vergara Maragaño.

Diagramación e ilustración: Brayan Rice Aravena.

Impresión: Editorial Hechiza

Colaboraciones: Camila Muñoz Tapia, Vicente Quezada Cid, Victor Farias Jara, Juan Quiroz Guajardo.

Fundación Mingako

Calle Progreso #1327, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

Qué es la minga popular Contexto ambiental Problemáticas asociadas Contexto social Autonomía de las comunidades Economía social y solidaria Economía circular 14 18 21 26 28 30 36 10 Comunidad activa Inserción de la comunidad al proyecto Pasos de seguimiento comunitario Diagnóstico y relacionamiento comunitario 44 46 48 52 56 58 64 66 68 70 72 73 74 Desarrollo de equipos de trabajo Roles y responsabilidades Flujograma Implementación y habilitación de espacio Equipamiento Recolección de materiales Reutilización de materiales Coordinación de traslados

objetivos

LA MINGA

ACCIÓN COLECTIVA COMO SOLUCIÓN A UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL

PARA PARTIR

Índice 71 57 15 19 27 1 47 65 3 2 Introducción

Alianzas para lograr los

VALORES Y ENTORNO, LOS CIMIENTOS DE

1 LA

2 LO NECESARIO

3

Ecoeducación Transmisión de saberes Jornada de bienvenida Ciclos de formación Contexto covid Registro de impacto Cuáles y cómo se registran 114 115 118 119 122 129 131 Anexos de documentos necesarios 134 Espacio de retroalimentación para ir fortaleciendo la Minga 136 EL TRABAJO SE CONSOLIDA EN COMUNIDAD 4 ECOEDUCACIÓN EN LA ACCIÓN 5 80 82 84 90 93 98 100 101 103 106 107 108 109 Comunidad Gestión de inventarios Recaudación de fondos Estrategias de sostenibilidad Recuperación de alimentos Opciones de recuperación de alimentos Instituciones que recuperan alimentos Compra de alimentos complementarios en economía local y a granel Sanitización y distribución Gestión de alimentos Planilla de distribución de alimentos Gestión de residuos 87 77 127 99 91 4 5 111

Introducción

El presente trabajo de recopilación y sistematización tiene por objetivo ser una herramienta de uso comunitario y construcción colectiva, para que toda organización que quiera desarrollar un proyecto como este, pueda encontrar en este libro una guía que aporte al desarrollo en su comunidad y territorio, comprendiendo que esta será distinta en cada contexto donde se lleve a cabo y por lo tanto será creadora de su propia sustentabilidad comunitaria. Por lo mismo es que durante el transcurso de tu lectura, encontrarás preguntas interactivas en formularios en línea, además de links de descarga para obtener los documentos que hemos ido construyendo a lo largo del proyecto y que nos han servido para ejecutarlo de forma más organizada, por lo mismo te invitamos a ser parte de esta construcción y compartirnos mejoras cuando la practiques en tu comunidad, de esta forma iremos actualizando con diversas miradas este mismo libro para que cada vez exista una versión más integral. Muchas gracias por hacerte parte de esta resiliencia y de la generación de otro mundo posible.

Queremos agradecer a cada organización, persona, institución y comunidad que se ha hecho parte de esta hermosa y fructífera red de colaboración comunitaria, cada aporte, mano y corazón puesto aquí ha dado vida a, más que un proyecto, una regeneración de nuestro tejido social, re valorando el poder que tenemos para construir el presente y futuro que merecemos y queremos para la sustentabilidad comunitaria.

Cabe destacar que las personas que escribimos este libro y la organización de la cual somos parte hemos decidido no ceñirnos al uso del masculino como neutro para referirnos a la especie humana. A lo largo del presente texto utilizamos la terminación “es” como genérico, así como también incorporamos en su mayoría el desdoblamiento (ej: utilizar los y las), siendo conscientes de que no es la fórmula más inclusiva y que sigue reproduciendo el binarismo de género, sin embargo, creemos que podría facilitar una transición hacia un lenguaje inclusivo,. El lenguaje incluyente no sexista (“todes”, “todxs”, ‘’tod@s’’ etc.) nos parece una manifestación muy importante de cuestionamiento y

quienes no están familiarizados cotidianamente con su uso, es necesario comenzar a adaptar nuestra forma de expresarnos, entendiendo que todo el mundo merece respeto y consideración.

10

11

01

Valores y entorno, los cimientos de la Minga

Qué es la minga popular

Qué es la Minga Popular

14

En San Bernardo, como en muchas otras comunas periféricas de la Región Metropolitana o también de otras regiones que se ven afectadas por la centralización del país y que viven con a un alto índice de vulnerabilidad, los efectos de la pandemia y la crisis social generan y profundizan un entramado de problemáticas socio ambientales que dada la urgencia, requieren soluciones participativas, comunitarias y de rápido efecto, pues no es difícil constatar que en la actualidad la vida está en juego. Por esto, reconociendo y haciéndonos cargo de la responsabilidad colectiva que como fundación hemos trabajado activamente durante ya casi 7 años y de la mano con Fundación Lepe, es que articulamos varias de nuestras propuestas de acción para crear el proyecto “Minga Popular, por la resiliencia

Es así como el 28 de mayo de 2020 nace este proyecto que, junto con el abastecimiento de alimentos de forma colaborativa, genera un gran impacto positivo social y ambientalmente ya que integra la gestión de residuos desde las ollas comunes y familias que son parte, reciclaje orgánico para gestionar responsablemente los residuos vegetales y para la producción de vermicompost que es utilizado en las huertas comunitarias dispuestas en espacios colectivos de las diferentes comunidades, reciclaje de los mismos residuos plásticos generados en la entrega de alimentos para fabricar viseras de protección facial, 100% bajo economía circular, que fueron entregadas a cada familia en el momento de mayor crisis sanitaria, además de cartones, tetrapack y latas que son entregadas a recicladores y recicladoras de base del mismo territorio para seguir dinamizando la economía

Sumado a esto se integran dos factores relevantes, por un lado la vinculación con familias agricultoras campesinas de producción agroecológica o en transición hacia la agroecología, de la zona sur, (Paine, Lo Herrera, Pirque, Calera de Tango y San Bernardo), a través de una relación horizontal y transparente como parte fundamental de un proceso de comercio justo para la compra de hortalizas, tubérculos, frutos secos y cereales que nos permiten complementar la recuperación de alimentos. Mientras que por otro lado sumamos la facilitación de educación ecológica en cada comunidad y en los almacenes que son parte de la red de abastecimiento, entregando las canastas en cajas y bolsas reutilizables, promoviendo las ollas comunes sin desechables donde cada vecino y vecina asiste

15

con su olla, pote y taza, instancias que van acompañadas de talleres de huertas, medicina natural, reciclaje orgánico, segregación responsable de residuos, consumo

buscan desarrollar, junto a los propios vecinos y vecinas, productos fabricados de forma colaborativa y bajo los principios de la economía circular revalorizando residuos de la misma comuna en procesos de reutilización y reciclaje, para su posterior comercialización de forma justa en la tiendita de mingako, plataforma comunitaria para apoyar el ingreso familiar y la economía popular del barrio.

De esta forma, y muy lejos de una lógica asistencialista, es que se han integrado las distintas comunidades participando desde el inicio del diseño del proyecto, forjando una micorriza con eje central en el abastecimiento de alimentos. Es así cómo se integró en primera instancia la Junta de Vecinos Juanita de Aguirre, seguida por la Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda, la Junta de Vecinos Cinco Pinos, Comunidad Las Hortensias, Campamento Felipe Cubillos, sumando luego a Villa Cordillera, Andes III, Agrupación de Juntas de Vecinos Centro-Sur y Población Santa Marta de la misma comuna. Algunas de estas comunidades se encuentran constituidas legalmente, mientras otras nacen de la organización espontánea de los vecinos y vecinas.

Este proyecto busca dar solución al presente estado de inseguridad alimentaria y a la cada vez mayor precarización de la vida impulsada por el sistema neoliberal impuesto y que se ha visto acrecentada por la pandemia debido a la imposibilidad de generar recursos en el día a día desde empleos informales, factor común dentro de nuestro territorio para las personas jóvenes y adultas, o la incapacidad de obtener recursos adicionales de forma esporádica para complementar la baja pensión que reciben adultos y adultas mayores. Según el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) 2020 de la FAO, Chile aparece con el 15,6% de su población con inseguridad alimentaria severa o moderada, situación en la que se encuentra una gran cantidad de familias pertenecientes a las comunidades de la minga, enfrentando incertidumbres respecto a una necesidad tan básica como su capacidad para alimentarse viéndose obligadas a aceptar menor calidad o cantidad en los alimentos que consumen. Mientras que otro menor porcentaje se encuentra en estado de inseguridad alimentaria severa, sobre todo en la población de adultos

16

mayores, lo que nos impulsó a formar esta red de abastecimiento, en un inicio, para 8 ollas comunes y 150 canastas en promedio cada semana, apoyando cerca de 2300 personas semanalmente, cantidades que fueron variando de acuerdo a la realidad mensual de cada comunidad.

Junto con el impacto social, esta iniciativa persigue un impacto positivo al medio ambiente ya que la entrega de alimentos se basa en la recuperación de estos por no cumplir con (des)criterios de calibre, estética, su cercanía con la fecha de vencimiento o estar mal rotulados, pero que se encuentran en perfecto estado nutricional, lo que resulta ilógico en relación al panorama actual de crisis. Y para contribuir a una alimentación saludable y balanceada, los alimentos recuperados se complementan con legumbres, cereales y hortalizas que son comprados a productores locales de la zona sur y de producción agroecológica o en transición a esta como señalamos anteriormente.

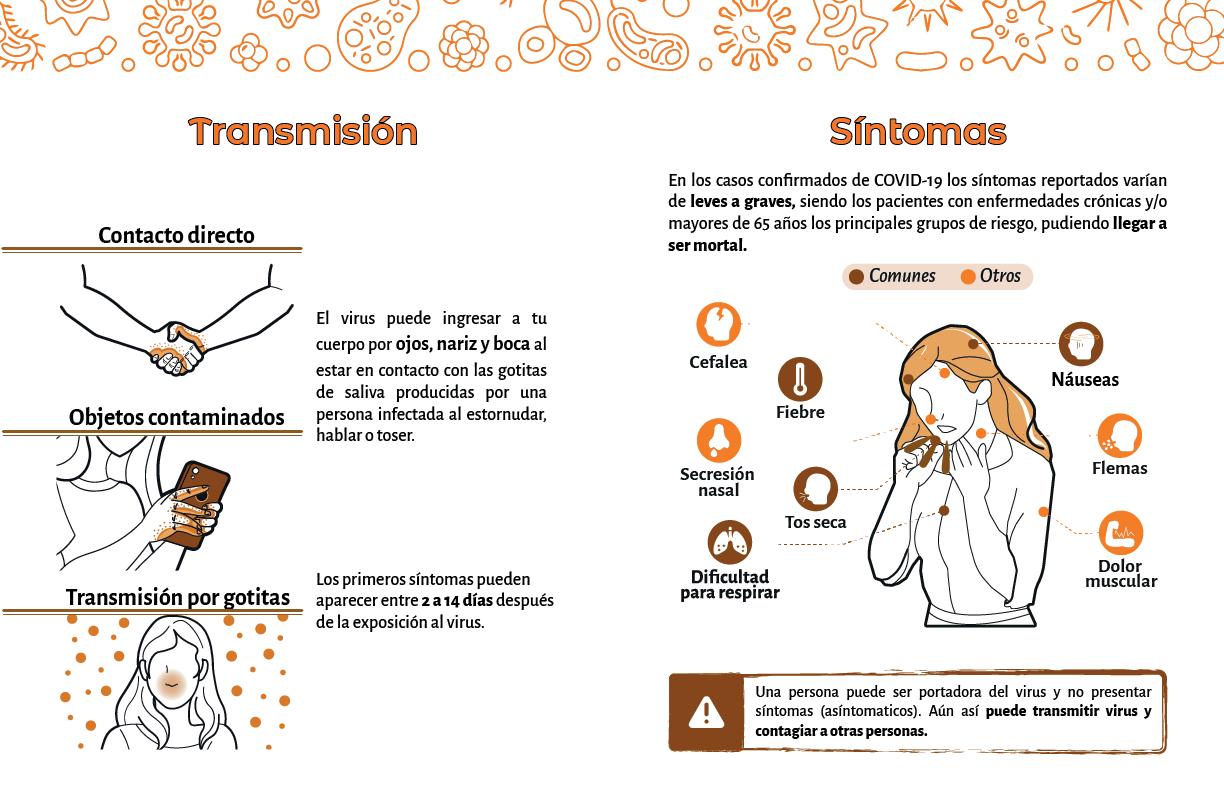

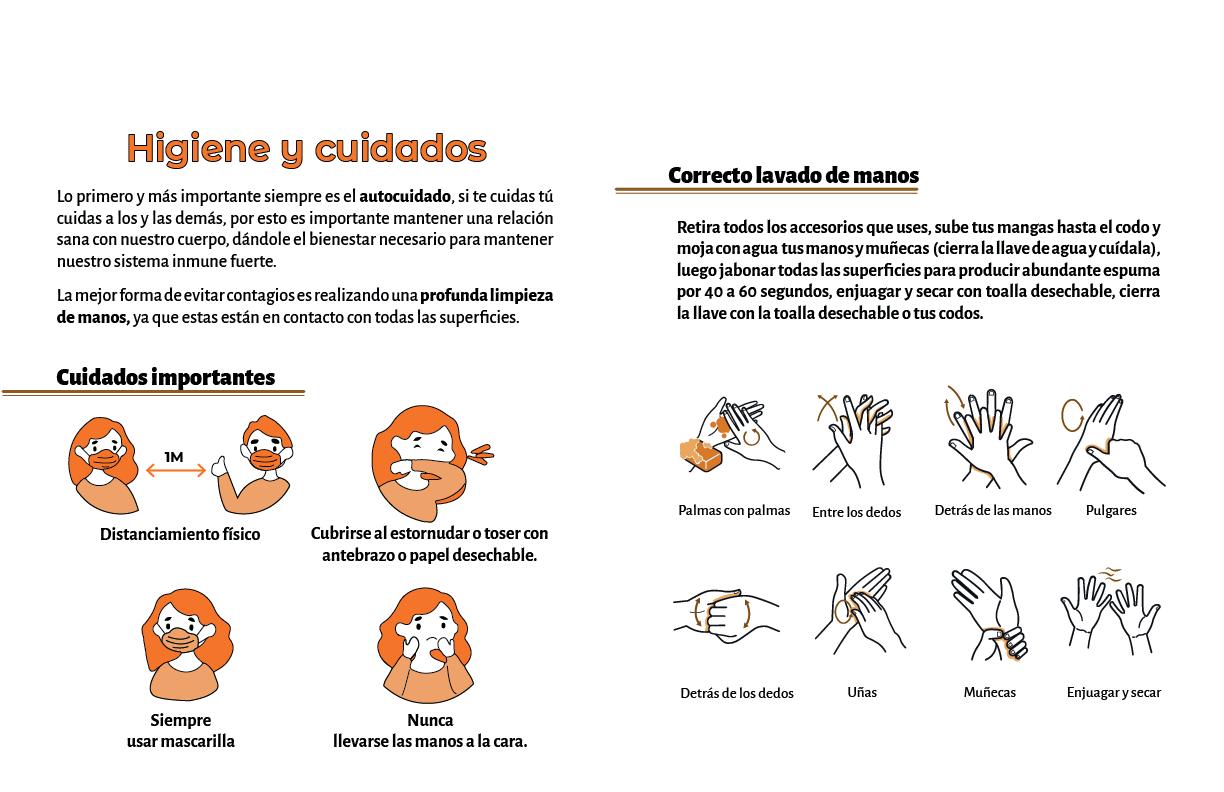

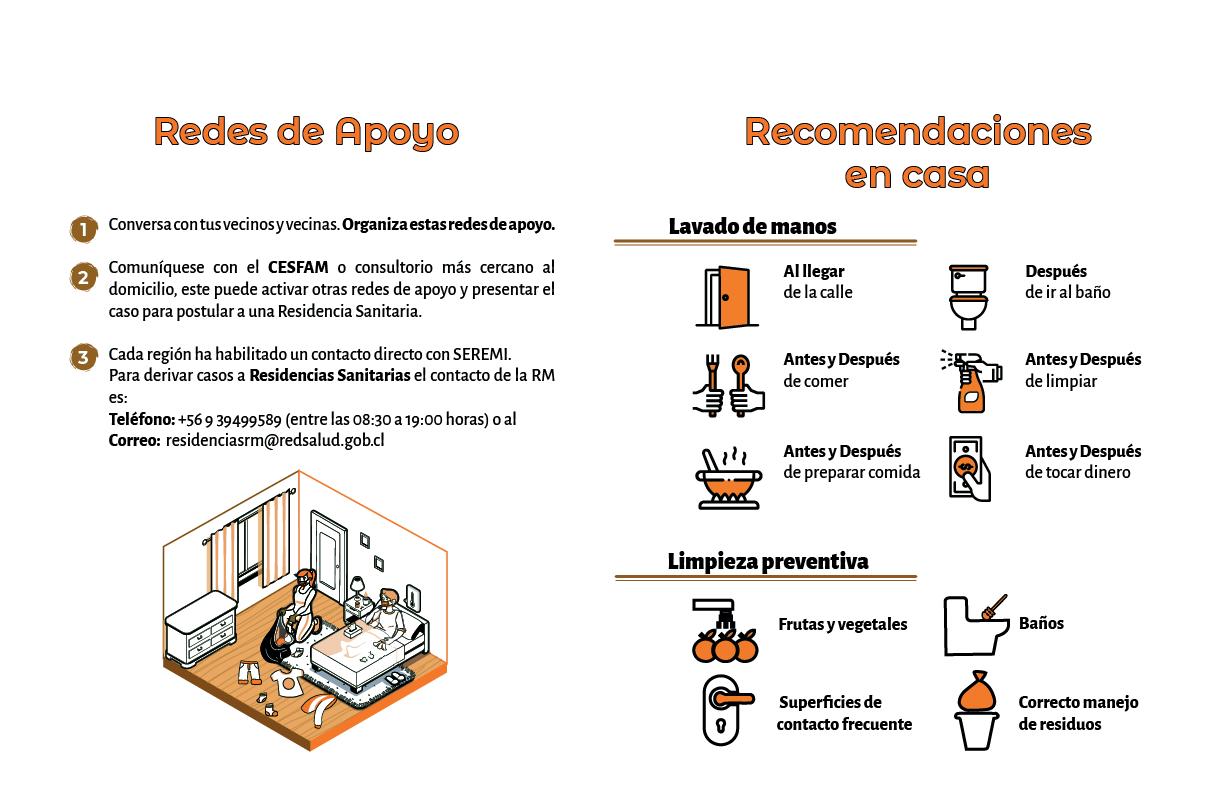

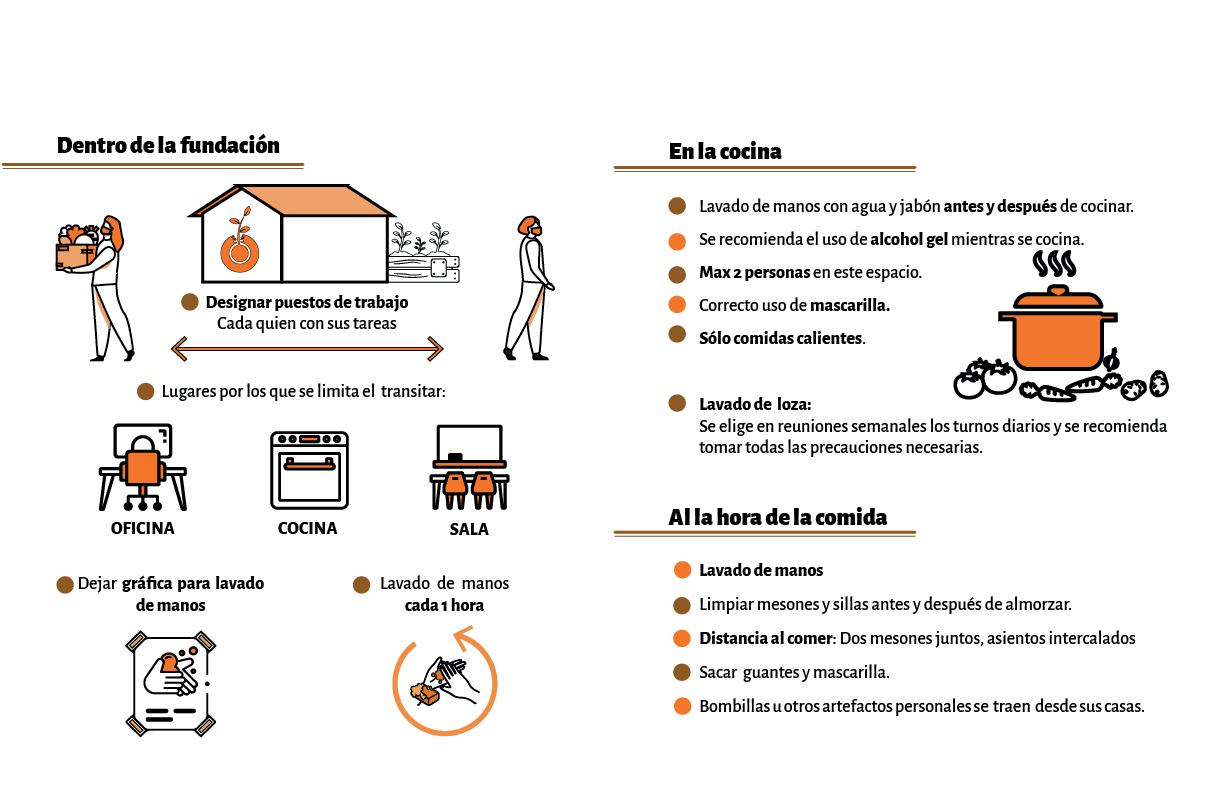

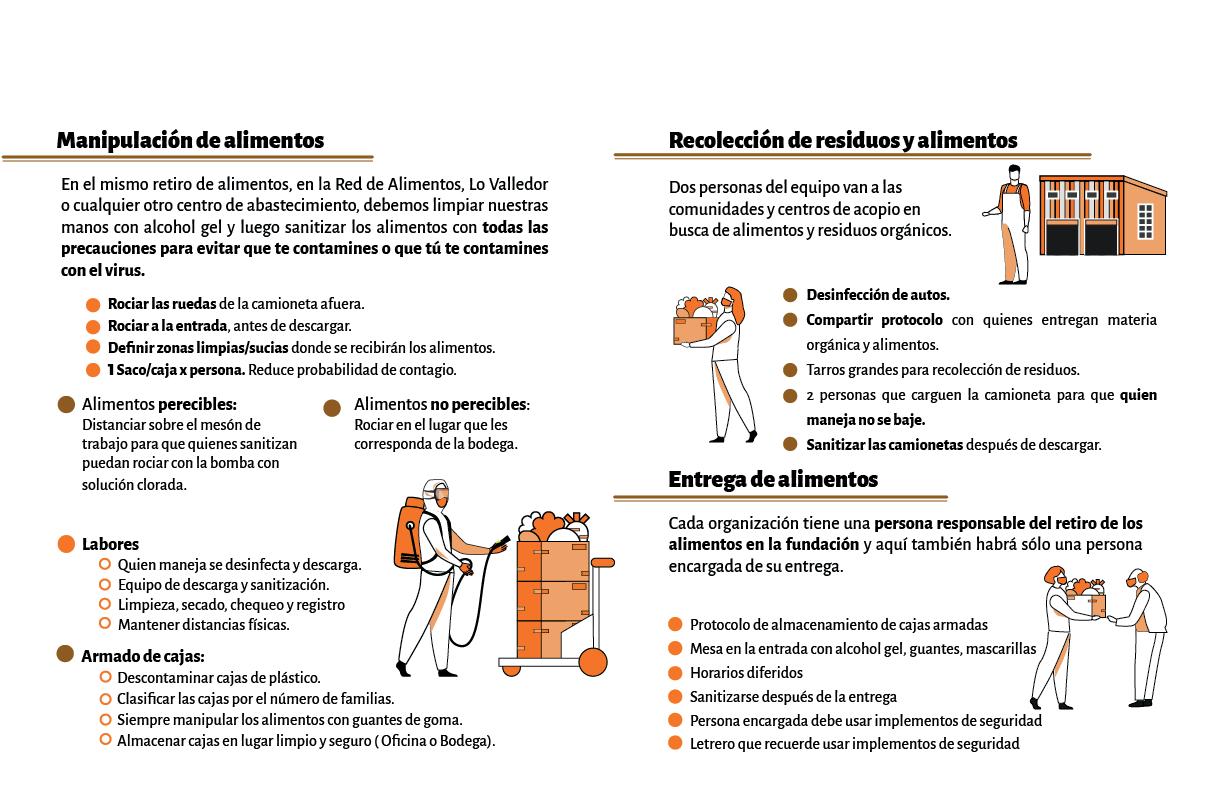

El funcionamiento de este proyecto se logra gracias a una gran red de acción comunitaria, donde fundación y comunidad nos encargamos de la logística y sanitización de los alimentos, los que se acopian en nuestro Centro Ecoeducativo, la distribución de estos se realiza tomando en cuenta, junto a las comunidades, las entregas anteriores y los alimentos disponibles para cada semana y cada comunidad ha generado un compromiso en la recolección de residuos para su posterior reciclaje entregando estos semana a semana para su correcta gestión, como detallaremos más adelante. También, debido a la pandemia, hemos adaptado un protocolo de salud para la prevención del Covid-19 en la comunidad, adecuado al contexto local, ollas comunes y espacios reducidos, elaborado por el equipo de salud de la enfoque ecológico basados en la Economía Social y Solidaria como modelo de negocio y la economía circular como modelo de producción, para impulsar la autonomía y autogestión de las familias, a través de la entrega de técnicas que les permitan fabricar productos ecodiseñados que posteriormente se comercializan en las plataformas que dispone la organización, aportando con esto a la economía familiar. Estos pasos y el documento que detalla el funcionamiento de la iniciativa, equipos de trabajo, modelo organizacional, relacionamiento comunitario y con productores locales además de la captación de recursos y la eco educación, se han puesto a disposición en la presente sistematización.

17

Contexto Ambiental

18

Estamos en medio de una crisis ecológica sin precedentes, que podemos visualizar en nuestro día a día, como al mirar unos años atrás y ver que las temperaturas en verano no eran tan altas, la cordillera tenía más nieve o que los inviernos eran mucho más lluviosos. El último informe del Panel que se vive en Chile no tiene precedente en los últimos mil años, esto denota lo crítica de la situación actual, que no es solo a nivel nacional, sino la devastación de la naturaleza es un escenario que se vive a nivel mundial. Como causa raíz, visualizamos al sistema de dominación múltiple capitalista neoliberal, caracterizado por ser un círculo vicioso de acumulación de riquezas para unos/as pocos/as. Este sistema no solo abarca el área económica, sino que tiene implicancias en todos los ámbitos de la vida, como profundizamos en nuestro libro “De los desechos a los hechos”. Esta explotación económica se lleva a cabo a expensas de los bienes comunes naturales y de la autonomía de los pueblos, impactando en la salud de la naturaleza y por lo tanto de las personas, entendiendo así que lo social es indivisible de lo ambiental, como hemos señalado anteriormente, somos una especie más dentro del entramado diverso de la naturaleza, por lo que podemos ver al ambiente en el que vivimos como una extensión de nuestro propio ser, donde no podemos vivir sin el aire que respiramos, que tiene oxígeno gracias a los procesos vitales de las plantas y de las algas, donde si no hay tierra fértil no tendríamos alimentos naturales con los cuales nutrirnos y si dejan de existir especies de animales, plantas, hongos, bacterias, etc., que habitan el planeta, se va agudizando el desequilibrio del sistema natural, provocando la desregulación del clima, del ciclo del agua, del ciclo de nutrientes y consecuencias que aún no somos capaces de dimensionar.

19

Esto es hablar de problemáticas socioambientales, visualizar los impactos negativos que hemos generado en la naturaleza y cómo eso ha hay un grupo minoritario de personas que con el poder que han tenido sobre la toma de decisiones han perpetuado formas dañinas de relacionarse con el resto y que por tanto cargan con mayor responsabilidad sobre estas consecuencias. Sin embargo es tarea de todes tomar conciencia, trabajando colectivamente en búsqueda de formas de habitar el planeta para un Buen vivir, un vivir en plenitud, en armonía y equilibrio con la tierra, el cosmos, la vida, concepto tomado desde los pueblos originarios de Ecuador y Bolivia.

socioambientales que vivimos, es que en cada uno de los proyectos en los que trabajamos, nos enfocamos en 3 o 4 problemáticas, que nos permitan profundizar a través del diálogo sobre áreas particulares del cotidiano, en las interrelaciones que permiten la vida como la conocemos, las afectaciones a la naturaleza, junto a sus causas y consecuencias, pudiendo visualizar que vivimos en un mundo de conexiones e interdependencia, resaltando que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias que pueden resultar un impacto positivo o negativo. Este proyecto impulsa un gran impacto positivo al medio

proponiendo participativamente diversas acciones para su mitigación. De esta forma trabajamos las problemáticas de pérdida y desperdicio de alimentos, la contaminación por residuos sólidos domiciliarios, la pobreza multidimensional y la falta de participación social, considerandolas como las

20

Problemáticas asociadas

Pérdida y Desperdicio de alimentos: Corresponde al descarte generado en las etapas de producción, incluyendo la de corte y cosecha, ya sea por daños mecánicos durante este proceso o en caso de alimentos animales, por la muerte de estos. También pueden verse deteriorados en la postcosecha, almacenamiento y procesamiento de la cadena de suministro, cuando se almacena en las bodegas y parte hablamos de desperdicio de alimentos cuando el producto “pierde sus aptitudes” para ser consumido una vez se encuentra disponible para la venta, cuando ya es comprado y/o almacenado, despilfarrándose en los hogares. Si bien se conoce mucho más sobre este último, endosando con mayor facilidad la responsabilidad a las personas que consumen alimentos, un gran porcentaje corresponde a la pérdida que se genera en las primeras cadenas de producción, siendo responsable el sistema agroalimentario sostenido en una agricultura convencional que, además de utilizar en sus procesos agrotóxicos y químicos tremendamente dañinos para la salud de la tierra y de las personas, impone (des)criterios estéticos y de calibre que impulsan una gran pérdida en los campos donde se descarta un alto porcentaje de alimentos por considerarse “no aptos” para su comercialización mientras que mantienen un adecuado nivel nutricional. Según datos aportados por investigaciones realizadas por la FAO se estima que en Chile, el comercio relacionado a alimentos, trabaja con un superávit de 58%, cifra que se desglosa en la estimación del 30% por pérdidas y un 28% más “por si acaso”, aumentando de manera importante las cantidades que perdemos. Es así como observamos una responsabilidad compartida, pero no equilibrada, del despilfarro de alimentos y de la inmensa cantidad de bienes comunes naturales y sociales que hacen posible su existencia, factor no menor si sabemos que 250 Km3 de agua se desperdician en el proceso productivo, cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo (FAO).

Hasta la fecha, La Minga Popular ha recuperado más de 157.000 kilos de alimentos que fueron despilfarrados, desperdiciando con ello los bienes naturales comunes como agua y suelo, además de horas de trabajo que se ocuparon para su producción, evitando así la gran liberación de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático, 392,5 TON de CO2. (1kg de comida desperdiciada equivale a 2.5kg de Co2. “Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo”, FAO,2011).

21

>

Contaminación por residuos sólidos domiciliarios : Los residuos son “todo resto o material resultante de un proceso de producción, transformación o utilización que sea abandonado o que su poseedor o productor tenga la obligación o decida desprenderse de él”. Debido a que la basura de algunas/os puede ser la riqueza de otres, quién se generan anualmente 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y solo un quinto de ellos se reciclan o reutilizan, contando dentro de esto los residuos orgánicos. Para dimensionarlo pensemos en un elefante africano que en promedio pesa 5,5 toneladas, para el 2018 la World Wildlife Foundation (WWF) estimo que quedan 415 mil elefantes en África, que juntos suman 2.820.500 toneladas, la población de elefantes tendría que multiplicarse por 900 para alcanzar el peso de los residuos que generamos anualmente.

La gestión de los desechos sólidos es un problema que atañe a todo habitante del planeta. Y con más del 90% de los desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de bajos ingresos, son las personas en condición de pobreza las más vulnerables ante esta problemática, además se proyecta que la cantidad de desechos a nivel mundial aumente 70% en tres décadas, llegando a un volumen inimaginable de 3.400 millones de toneladas generadas anualmente. Estas predicciones se basan en el crecimiento de la población, la rápida urbanización y el avance de la actividad económica. La composición y cantidad, 1,26 kg de basura por habitante, que se genera en Chile es similar a la de otros países de bajos ingresos y

pocos o nulos espacios que permitan a la ciudadanía ejercer un compromiso responsable con el medio ambiente, lo que, en épocas donde ha aumentado la generación de residuos de un solo uso, se ve aún más deteriorado el entorno en una comuna que supera el promedio nacional de residuos diarios per cápita.

Hasta la fecha, La Minga Popular ha revalorizado más de 139.000 kilos de diferentes residuos que estarían contaminando, afectando con ello a la biodiversidad, las aguas, el aire, el suelo y las comunidades, además de ser un factor que potencie el aceleramiento del cambio climático. Solo en el reciclaje de residuos orgánicos evitamos la liberación de 233,5 TON de CO2, (gas de efecto invernadero), provenientes de 55,615 kg de desechos vegetales. (1kg de residuos orgánicos mal gestionados emite 4.2 kg de Co2 a la atmósfera-EPA).

Pobreza multidimensional: Históricamente la pobreza se ha conceptualizado y medido en función de carencias o necesidades básicas insatisfechas utilizando

22

> >

indicadores como la ingesta de alimentos o los niveles de ingresos, el acceso a la salud, la educación y la vivienda. Las mediciones se han centrado principalmente de las múltiples formas en que afecta la pobreza.

Es por esto que desde el 2015 en Chile se comenzó a hablar de pobreza multidimensional para referirse a otras dimensiones a las que alude la pobreza, se desarrollarse de forma plena, estas son; educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Para cada dimensión se carencia. Si bien esto es un avance en la comprensión de la pobreza, se debe entender que este no es un indicador absoluto para medir las brechas que enfrentan los hogares para acceder a los servicios que requieren para desarrollarse plenamente. En el actual contexto de cambio climático se espera que haya una disminución de los bienes comunes energéticos e hídricos disponibles, desafíos que requieren un abordaje situado y temporal de los indicadores de pobreza. Por ejemplo la carencia de leña para calentarse puede ser causante de pobreza en las regiones sureñas y en otras zonas del país pobreza es no habitar un medioambiente libre de contaminación. Por esto es fundamental comprender la pobreza desde un enfoque de derechos, situado y participativo donde se construya pobreza.

El escenario actual nos alerta, como señaló la OCDE en su informe “How’s Life” en marzo de 2020 cuando indicó que un 53% de las familias de nuestro país está en riesgo de caer en la pobreza si deja de percibir por tres meses sus ingresos, situación familias completas que llevan más de 3 meses con todos sus integrantes cesantes. Sumado a esto, La Cepal ha anticipado que un millón de ciudadanos del país podrían caer este año bajo la línea de la pobreza. De acuerdo a este panorama, la de 75,14 según la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana en julio de 2019 y tomando en cuenta las dimensiones de ingresos, educación y salud, se ve profundamente afectada por la pandemia en exactamente las mismas dimensiones. Según el informe "Estimaciones de pobreza multidimensional comunal 2017, del Observatorio social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, San Bernardo cuenta con un 26,1 % de su

23

población en situación de Pobreza Multidimensional. Por otra parte, en la dimensión entorno y redes, San Bernardo cuenta con un 19,6% de hogares socioeconómica.

Hasta la fecha, La Minga Popular ha articulado más de 50 instancias que facilitan educación ecológica, en las que se incluyen eco talleres de medicina natural, agricultura ecológica, cocina saludable y consciente, reciclaje orgánico

carpintería con pallets, reciclaje de plástico y biopreparados, para impulsar la autonomía y autogestión de las familias, estableciendo a la vez una plataforma para recomponer el tejido social y aumentar las redes de apoyo. Así, algunas dimensiones de la pobreza multidimensional como educación, salud, cohesión social, trabajo y entorno, son abordadas en este proyecto.

Falta de participación social: Las y los seres humanos habitamos territorios en constante conexión, pues es de esta forma como se reproducen todas las relaciones que componen el entramado de la vida. Podemos entender como participación social el involucramiento de las personas en las decisiones, las tareas y las involucramiento de manera colaborativa las formas y límites que regulan el comportamiento de la sociedad en su conjunto, tanto de manera individual como colectiva.

El participar nos ofrece oportunidades para experimentar relaciones sociales positivas en nuestras comunidades, dada la gran diversidad cultural, lo cual fomenta los sentimientos de integración, inclusión y respeto mutuo. En la actualidad se agrupa a las organizaciones populares de un país bajo la denominación de sociedad civil, la cual se compone de agrupaciones intermedias, movimientos sociales, grupos formales o informales, organizaciones sociales y productivas, territoriales o funcionales donde participan activamente vecinos/as, quienes juegan papeles diversos en lo que concierne a su aporte a la política pública, la protección social de la población y la integración social. Esta participación se destaca por la autonomía que implica la intervención o actuación de sujetos sociales entre sí, sin tener necesariamente una relación con la cómo habitamos de manera colectiva nuestros territorios.

24

>

de participación social podemos encontrar:

Participación comunitaria: si bien tiene casos en donde efectivamente se establecen relaciones de individuos con el Estado, esa relación es sólo para dar un impulso asistencial de acciones que son ejecutadas por los individuos mismos, por lo que no existiría una penetración de los actores en el Estado.

Participación ciudadana: vista en su sentido más amplio, corresponde a una forma estable de conexión con la toma de decisiones públicas, principalmente a través de la mediación de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, o mediante el ejercicio más activo de la ciudadanía, tal como la participación en consultas populares o en ámbitos deliberativos a nivel local.

Tomando en cuenta toda la interrelación que se genera con estas problemáticas es que se tornan muy relevantes las instancias que faciliten la formación de redes y con ello el fortalecimiento del tejido social, también la ocupación de espacios comunes mediante la asociatividad de los y las vecinas, cooperación entre sus pares y el acceso a educación, tanto tecnológica como ambiental, para fomentar con ello el cuidado del entorno y la resiliencia de las familias para adaptarse frente a la crisis.

Es así como dentro de la Minga Popular hemos generado diversas instancias donde se encuentran personas de las diferentes comunidades, son parte del equipo estable de la ejecución del proyecto, generando que son parte

*Para profundizar más sobre estas y otras problemáticas socioambientales, descarga gratis nuestro libro “De los desechos a los hechos: la eco educación como herramienta para la transformación social”. Revisa los anexos con códigos QR para llegar al link de descarga.

25

1.3 Contexto Social

26

Es en el desarrollo de alternativas de resistencia donde se puede poner en práctica la organización comunitaria y por ende la construcción colectiva del línea un bien común que nace de la cercanía de las vivencias, problemas, inquietudes y anhelos; problemáticas que, en una sociedad tan desigual como la que vivimos, se repiten de igual forma en grandes grupos de la sociedad, tal parte desde la situación de pobreza y marginalidad en que se encuentran vividas en los años 80’ y 90’, pero también da cuenta de la realidad de amplios sectores en la actualidad. Las causas son comunes: desigualdad estructural, un estado que no garantiza mínimos derechos sociales ni atiende las profundas problemáticas sociales y ambientales que azotan a la población, sino que, por el contrario, resguarda los intereses de una minoría. Como ejemplo, el informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el año 2019 dio cuenta que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Por otro lado, en 2021 el sueldo mínimo en Chile es de $337.000 mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país, la mitad de las y los trabajadores reciben un sueldo igual o inferior a $400.000 pesos al mes.

Este fenómeno, junto a otros de similar tenor, constituyeron las causas de las protestas y la revuelta social en Chile el año 2019 y que se vio profundizada durante el año 2020 con la llegada de la pandemia generada por el virus Covid-19, desde el mes de abril, donde se expuso con mayor nitidez la desigualdad estructural en Chile, lo que sumado a un aumento explosivo de la cesantía y la ausencia de políticas públicas que garantizaran a la población poder cubrir sus necesidades básicas, impulsaron la búsqueda de actividades para resolver una tan básica como la alimentación. Estas actividades contemplaron, entre otras, el trabajo independiente que produce bienes o servicios que luego se comercializan a pequeña escala en casas, calles, ferias o plazas, las microempresas familiares y también las que surgen de la organización comunitaria, marco en el que nacen y se fortalecen las redes de

27

abastecimiento, las compras colectivas, las ollas comunes y otras actividades relacionadas, todas iniciativas que, además de dar solución a una necesidad tan básica como la alimentación digna y saludable, se constituyen como un actor en las comunidades que se relaciona con otras organizaciones y fortalece, en general, la organización comunitaria y el tejido social, que hoy, en medio de un proceso constituyente, urge reforzar debido a su importante rol en la construcción de nuestro futuro.

Es en este punto donde se visualiza la estrecha relación que tiene la economía social y solidaria con la experiencia de precariedad y la búsqueda de salir adelante, de vivir, de manera organizada, de la necesidad experimentada como urgencia cotidiana de asegurar la subsistencia, que lleva a muches a vivenciar la importancia de compartir lo poco que se tiene, de formar comunidades y grupos de ayuda mutua y de recíproca protección.

Autonomía de las Comunidades

Sin duda, para nuestra organización, trabajar en conjunto con la comunidad es fundamental, más allá de los valores ya mencionados relacionados a la cooperación horizontal e inclusividad, (Economía Social y Solidaria), también es una respuesta de un movimiento político que se ha desarrollado en las últimas décadas. En América Latina, por ejemplo, se ha formado una corriente de conciencia que critica la democracia formal dentro de un régimen de Estado, dando más importancia a la vida de la gente como una lucha por la liberación del capitalismo y por un nuevo tipo de sociedad en armonía con otros pueblos y culturas.

Estas nociones de cambio de paradigma se relacionan con la autonomía de la sociedad, la cual, pretende el establecimiento de nuevas bases para la vida social. La autonomía zapatista (ideas de Emiliano Zapata, caudillo de la Revolución mexicana, plasmadas principalmente en el Plan de Ayala de 1911), por ejemplo, implica transformar la provisión de las funciones sociales claves, sobre todo en alimentación, aprendizaje, curación, vivienda, intercambio, movilidad, propiedad y trabajo; constituyendo una guía para el Diseño Social.

28

El Diseño Social basado en la autonomía de las comunidades se rige de una serie de enunciados con respecto a la responsabilidad e importancia del diseño en el cambio social y la autonomía de la sociedad (Escobar, 2016):

Toda comunidad practica el diseño de sí misma: En la mayor parte de la historia las comunidades han practicado una especie de ‘diseño natural’ independiente del conocimiento experto.

Toda persona o colectivo es practicante de su propio saber: Este principio ético y político está en la base de examinar cómo la gente entiende su realidad.

Lo que la comunidad diseña es un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí misma: Como diseñadores podemos convertirnos en “co-investigadores” con la comunidad, pero es esta la que investiga su propia realidad en el proceso de co-diseño.

Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades: Generar acuerdos sobre objetivos y decidir entre alternativas de acción, el resultado debe ser una serie de escenarios y posibles caminos para la transformación de las prácticas o la creación de otras nuevas. La construcción de un ‘modelo’ que visibilice el problema de preocupación comunal: Ante este modelo la pregunta que todo proyecto de diseño autónomo debe enfrentar es qué podemos hacer al respecto y el resultado concreto es el diseño de una serie de tareas, prácticas organizacionales y criterios para evaluar el desempeño de la tarea de investigación y diseño.

Esto, en síntesis, implica que, para llegar a un cambio social desde el Diseño, en este caso de una iniciativa o proyecto, el adentrarse a una comunidad es esencial al momento de buscar problemas y soluciones, creando acuerdos y buscando posibilidades de un nuevo modelo que se centre en el bienestar comunal. Entonces estos valores relacionados con la Economía Social y Solidaría también surgen desde el Diseño Social que es un tipo de Diseño de Servicios basado en la comunidad.

1.

2.

3.

4.

29

5.

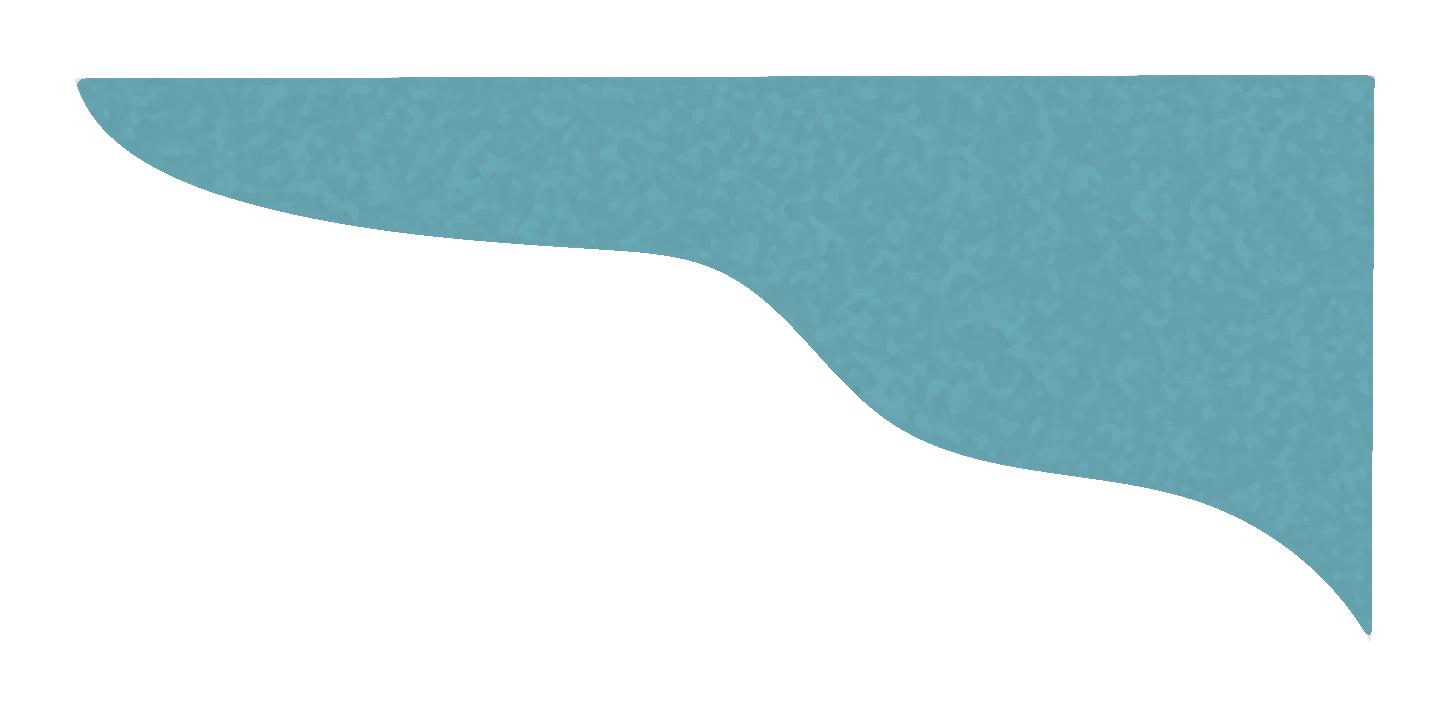

Economía Social y Solidaria

La economía convencional basada en la producción no solo de la materia, maquinaria industrial y no de la vida comunitaria, generando una creencia individual del ser humano, con un solo objetivo de “mejorar” su situación. Así, en la modernidad capitalista patriarcal, aprendemos desde temprana edad a darle prioridad a la producción y al consumo a costa de otras formas de valorar la existencia, pasando de Ser a poseer (Escobár, 2016).

El concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) surge a mediados del siglo pasado como una solución frente a la desigualdad que genera el sistema capitalista y que se comenzó a visualizar con el surgimiento de la revolución industrial, proponiendo así una estrategia de resistencia frente a la precarización de la vida y las injusticias sociales que ya se comenzaban a vivenciar en ese entonces. Propone unas prácticas alternativas al sistema económico actual mediante la aplicación de valores universales, como la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la solidaridad, el compromiso con el entorno y la democracia directa. Para la ESS estos son los valores que deben regir la sociedad y las relaciones entre las personas, aunque a menudo podemos ver la sorpresa que provoca combinar ambos conceptos en una sola expresión como si la palabra “economía” y la palabra “solidaridad” que forman parte de un lenguaje común, sólo pudiesen convivir en discursos separados como indica Luis Razeto.

El concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) abarca una diversidad de experiencias prácticas que pretenden dar respuesta a los graves problemas de desigualdad que el sistema actual genera y que han ido tejiendo una red de iniciativas que juntas constituyen otra visión de la economía. Tomando la ésta como “la ciencia social que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas”, la ESS pone en el centro de la economía el bienestar de las personas, situando los recursos, la riqueza, la producción y el consumo como meros

30

Es así como podemos decir que la economía social y solidaria nace como una propuesta de “Diseño Social” que se integra a la sustentabilidad, desarrolla valores centrados en la comunidad y en la crítica del enriquecimiento propio a base del individualismo económico, paradigma que para nuestra organización es uno de los pilares fundamentales en la ejecución de proyectos y actividades, conjunto con los valores referidos a la colaboración, el ser sobre el tener y el trabajo colaborativo, horizontal e inclusivo, ocupándose del desarrollo integral de las personas y fomentando la colaboración por sobre la competencia, tal como lo hace la naturaleza, como la base para conseguir la sustentabilidad comunitaria a través de Parte importante del desarrollo de este camino social, justo y ecológico son los principios y ejes que proponen el marco de este modelo económico según la REAS, (Red de redes de economía alternativa y solidaria), los que compartimos a continuación:

Ejes:

La Autonomía como principio de libertad y ejercicio de la corresponsabilidad. La Autogestión como metodología que respeta, implica, educa, iguala las oportunidades y posibilita el empoderamiento.

La Cultura Liberadora alternativos que nos ayuden a buscar, investigar y encontrar nuevas formas de convivir, producir, disfrutar, consumir y organizar la política y la economía al servicio de todas las personas.

El Desarrollo de las Personas en todas sus Dimensiones y Capacidades, físicas, psíquicas, espirituales, estéticas, artísticas, sensibles, relacionales, en armonía con la naturaleza, por encima de cualquier crecimiento desequilibrado económico,

La Compenetración con la Naturaleza, siendo parte responsable de un todo.

La Solidaridad Humana y Económica como principio de nuestras relaciones locales, nacionales e internacionales.

31

Principios:

Principio de equidad: Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad. Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc. La igualdad es un objeto social esencial que cuando se vincula con el respeto y reconocimiento a la diferencia, lo denominamos equidad.

Principio de trabajo: Consideramos que el trabajo es un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la ciudadanía, los pueblos y los Estados. Reconociendo la importancia de recuperar la dimensión humana, social, política, económica y cultural del trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios que busquen satisfacer las verdaderas necesidades de la población.

Principio de sostenibilidad ambiental: Se considera que toda actividad económica y productiva está relacionada con la naturaleza al estar insertas en ella, por lo que la compenetración y el reconocimiento de sus derechos es un punto de partida. De esta forma se impulsa que todas las acciones se ejecuten en respeto y armonía con ella, evaluando el impacto de forma permanente.

Principio de cooperación: Se favorece la colaboración en lugar de la competencia, dentro y fuera de las acciones vinculadas a la organización. Fomentando el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar dependencias.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

El modelo económico que practicamos y económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables, cuyos los proyectos así como al apoyo de otras iniciativas solidarias de interés general, participando de esta manera en la construcción de un modelo social más humano, solidario y equitativo.

Principio de compromiso con el entorno: Este se concreta en la participación en el desarrollo local, sostenible y comunitario del territorio, donde las organizaciones están plenamente integradas en el entorno donde se desarrollen sus actividades, lo que implica generación de redes y cooperación para fortalecer el tejido social.

5.

6.

5.

6.

IMPACTO CULTURAL

Trabajo

Asociatividad

Sostenibilidad Ambiental

Decrecimiento

Bien Común

Producción Limpia

Compromiso con el Entorno

SolidaridadHuman a yEconómica D

conlaNaturaleza Compenetració n

Creativo+ Nuevas Form CulturaLiberadora: Pensamie

Comsumo Responsable

Conservación

IMPACTO AMBIENTAL

Trabajo Voluntario

Transparencia y Justicia

Democracia Directa

IMPACTO ECONÓNICO

Sin Fines de Lucro

Redistribución

Desarrollo delas

Personas

Autogestió n:Igualdadde OportunidadesyEmpoderamiento

Autonomía:Libertady

Comercio Justo

Equidad

Apredizaje Colectivo

Reciprocidad

Cooperación

IMPACTO SOCIAL

as nto C oResponsabilidad

Economía Circular

En estos tiempos de crisis socioecológica es cada vez más importante no solo nombrar o conocer, sino más bien llevar a la práctica los conceptos que integran la sustentabilidad, como por ejemplo en la producción de un bien o servicio, o también en la gestión de residuos, y si de desechos se trata, siempre hablaremos de la necesidad de rechazar y reducir en primer lugar, luego reparar o reutilizar y por último el reciclar. Estos conceptos, junto a reunirnos y reaccionar, como proponemos desde nuestra organización, son parte de las bases y valores de la economía circular que desarrollamos en el proyecto.

La economía circular y sus valores surgen en respuesta a un sistema de producción basado en un proceso lineal de consumo de recursos. Bajo el paradigma “take-make-waste” (“extraer-fabricar-consumir-eliminar”). Este tradicional proceso se produce en primera instancia extrayendo bienes comunes naturales, que en una lógica extractivista se les llama estas son procesadas, generalmente, con técnicas nada amigables con el medio ambiente, dejando muchas veces tóxicos, contaminantes y una gran huella de pérdida de biodiversidad, además de la precarización o explotación de la vida de las personas trabajadoras y de las comunidades donde se emplazan estas industrias. Posterior a esta etapa, los productos

ocasionando no solo el agotamiento de los bienes comunes naturales, sino que también la generación de millones de toneladas de basura.

Entonces, como respuesta a este sistema de producción regido por la competencia y el egoísmo, nace la economía circular que se basa en tres principios claves, que abordan distintas variables amigables con las personas y la tierra:

36

Preservar y mejorar

Optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos.

Promover diseño los factores externos negativos.

Es decir, la economía circular es más que reciclar, es un marco, una noción (Martínez & Porcelli, 2019).

diseñe un servicio social para una comunidad?, creemos que no basta y por lo mismo este proyecto aborda distintas estrategias que buscan proteger y cuidar los bienes comunes a través de técnicas de reutilización, reciclaje y diversas acciones en las que es necesaria la organización comunitaria, muy alejado del concepto de “crecimiento verde” que se ha instalado desde el sistema capitalista, haciendo alusión nuevamente a prácticas que tienen como objetivo la acumulación de la riqueza disfrazada de “eco amigable”, pero que sigue llevando un ritmo de producción indiscriminado e impulsando una cultura consumista lo que, a diferencia del modelo de la economía social y solidaría que también implementa la “Minga Popular”, fomenta activamente el enriquecimiento con el objetivo de un crecimiento económico (Contardo et al., 2020). Por esto, la incorporación de valores de la economía circular, exceptuando el concepto de crecimiento verde, junto a los valores de la economía social y solidaria impulsan un desarrollo económico local y contextualizado a resolver problemáticas de una comunidad y/o territorio, donde el centro está en el bienestar de las comunidades y de la tierra por sobre el capital, persiguiendo a la vez un desarrollo integral de quienes habitamos comprendiéndonos como parte de un solo ecosistema que necesita convivir en armonía y respeto junto a la naturaleza y no sintiéndonos dueños o dueñas de ella como lo plantea el sistema neoliberal. Así impulsamos esta urgente realidad como un fragmento más del “ser” en su constitución completa.

37

1. 2. 3.

Esta disyuntiva entre lo establecido y lo que visualizamos como un bien común nos impulsa a cuestionar qué entendemos por “crecimiento” y es aquí

eliminar los residuos del sistema desde el inicio, repensando el diseño. Estas acciones, respaldadas también por la transición a fuentes renovables de energías, se basan en tres principios propuestos; Eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, además de regenerar sistemas naturales, para de esta forma establecer que toda actividad económica de la economía circular contribuya a la salud general del ecosistema por lo que representa un cambio sistémico, construyendo resiliencia comunitaria, oportunidades generales, al mismo tiempo que

Los ciclos de la economía circular: Más allá de las erres que son claves para cada etapa de este modelo de producción, como Rechazar, Rediseñar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Recuperar, Renovar y Reciclar, existen dos líneas donde los materiales de base biológica, (naturales, vegetales, maderas, etc), son diseñados para regresar al ecosistema, generando sistemas vivos como el suelo. Por otro lado está el ciclo técnico que recupera, restaura y renueva componentes y materiales.

Ambos ciclos fueron abordados en el diseño y ejecución de este proyecto, desarrollando un modelo mixto entre modelo económico social y solidario y sistema de producción circular, lo que hace que el impacto de la Minga sea

servicio referidos a la gestión de residuos de los mismos productos entregados, la reutilización de cajas familiares, el reciclaje orgánico desde las ollas comunes o el reciclaje de plásticos recolectados junto a la misma comunidad para la fabricación de caretas de protección facial que fueron repartidas a cada familia luego de poder desarrollar el molde fundiendo aluminio y fresando el mismo bloque reciclado en el Liceo Industrial Miguel

39

Aylwin Gajardo de San Bernardo, gracias a una alianza de colaboración que hemos forjado hace años y liderada por el profesor Luis Castro que siempre ha sido parte de estos de procesos de innovación. Estos y otros procesos relativos a alguna etapa de la economía circular, serán profundizados más adelante en la unidad 3.

Por último, podemos destacar que una economía circular exitosa de cero residuos también debe ser inclusiva y equitativa, dando prioridad a la creación de empleos y al respeto de los derechos de las y los trabajadores, asegurando también que los programas de recolección de residuos incluyan y respeten a la comunidad y a todes quienes se involucran en el cuidado del medio ambiente, especialmente a quienes han desarrollado esta importante acción por décadas y que por mucho tiempo se ha menospreciado su gran aporte, nos referimos a las y los recicladores de base, quienes han llevado a la práctica la economía circular como un saber ancestral muchas veces heredado, tal como también se veía antiguamente en los almacenes ocupando botellas retornables y bolsas reutilizables, o como lo han hecho por años los zapateros y zapateras restaurando calzados, o las costureras y costureros reparando prendas para ya desde hace años atrás realizar reutilización textil, demostrando en la práctica y experiencia, que este saber no es propio de la industria ni está alejado de nuestra cotidianeidad, se ha practicado desde años en nuestros barrios, almacenes y territorios, por lo que es nuestro compromiso rescatar y revalorar cada una de estas acciones, mientras cuestionamos y reaccionamos frente al modelo económico predominante en Chile y en el Mundo, más aún en el contexto de crisis social desarrollado en estos últimos 3 años.

40

Extracción de materia prima

Reciclaje

Fabricante de materiales/componentes

Reutilización y Redistribución

Fabricantes del producto

Proveedor del servicio

Recaudación-Renovación Refabricación

Reparación y mantenimiento

RE (colección)

Recuperación de energía Reducir Pérdidas

Recuperación de energía

41

Relleno Sanitario

Comunidad activa Inserción de la comunidad al proyecto Pasos de seguimiento comunitario Diagnóstico y relacionamiento comunitario

Comunidad Activa

44

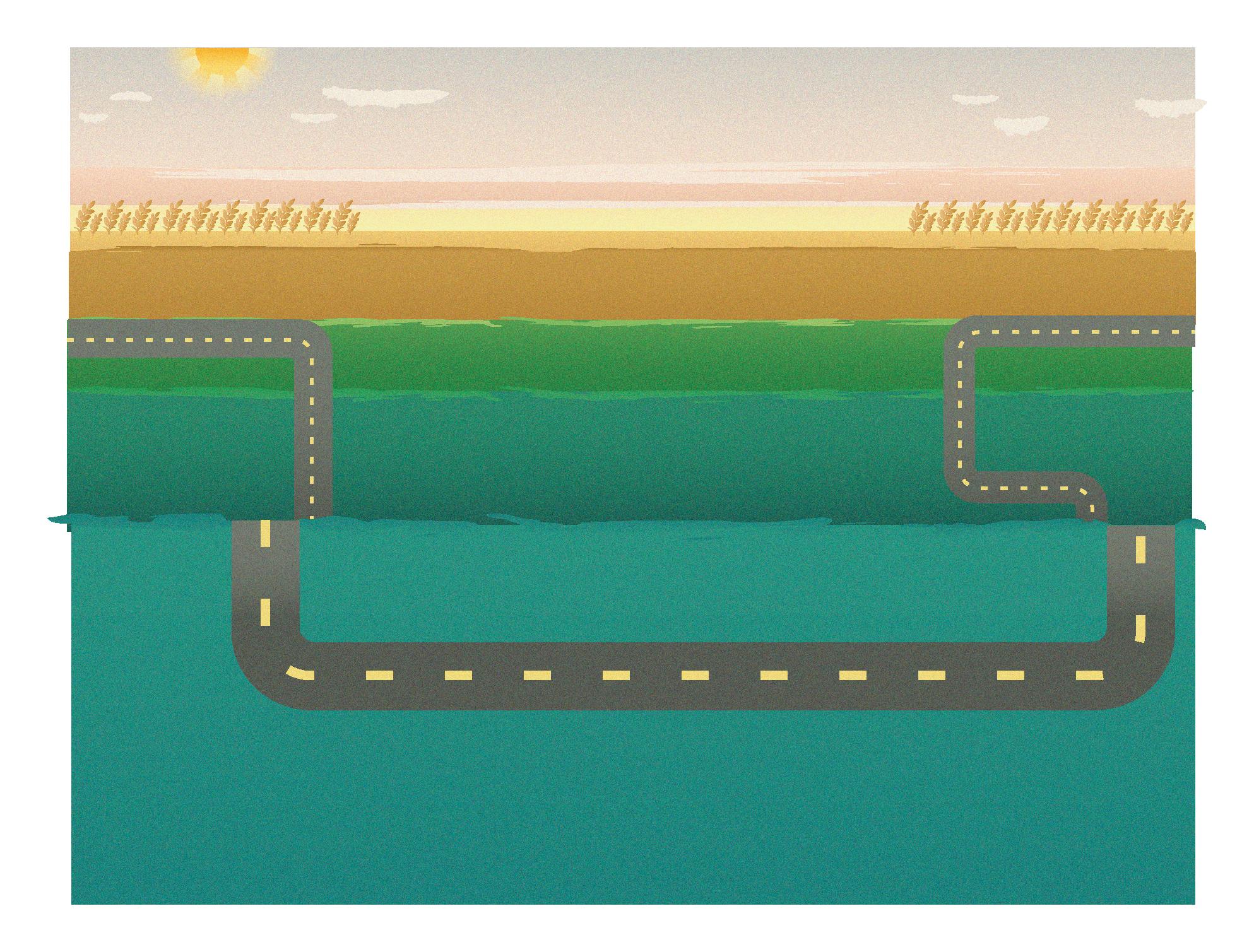

Anteriormente cuando hablamos de la autonomía de las comunidades hicimos referencia a la importancia de que cada grupo, según su contexto, diagnostique sus necesidades, inquietudes y metas, reconozca los saberes y los materiales y recursos con los que cuenta en su territorio para llevar a cabo las actividades propuestas. A esto hace referencia el concepto "diseño natural", relevando que nace desde las mismas personas, lo que según Gramsci sería "intelectuales orgánicos, (que son parte de un lugar), cuando no son extraños o extranjeros de la comunidad en la que participan y que compone el territorio en el que trabaja la iniciativa u organización, manteniendo un vínculo cercano y constante con el territorio y las actividades concretas de las personas que habitan el lugar, siendo arte y parte del grupo en pos de un proyecto contra hegemónico y anticapitalista que les reúna. En palabras de Gramsci, “El modo de ser del nuevo intelectual no puede seguir consistiendo en la elocuencia, motriz exterior y momentánea de los afectos y las pasiones, sino en el mezclarse activamente en la vida práctica, como constructor, organizador, ‘persuasor permanentemente’ y no puro orador”. De esta forma también podemos concebir a los propios movimientos populares como verdaderos intelectuales colectivos que, en sus respectivos territorios, aportan a la creación de una nueva cultura y una concepción del mundo contraria a la hegemónica, creando de forma colectiva, poniendo la síntesis en el colectivo, como también señala Claudia Korol, (La producción colectiva de conocimiento desde las organizaciones populares, Claudia Korol, 2014). Es así como este conjunto de intelectuales orgánicos/as son transformadores de su realidad y capaces de construir su propia sustentabilidad adecuadas al contexto y la particularidad de cada espacio, tiempo, saberes y comunidad, como una más de "Las sustentabilidades" existentes.

45

Inserción de la comunidad al proyecto

Como ya lo hemos visto en el desarrollo de este libro, la autonomía es un pilar fundamental para el proyecto, tanto en su ejecución como en la sostenibilidad. Dentro del desarrollo de esta base está el reconocer y diagnosticar las distintas problemáticas que busca frenar, mitigar y resolver la iniciativa, por lo que llevar las problemáticas globales a lo local mediante asambleas de presentación y sensibilización en las comunidades es un primer paso necesatareas acordando responsabilidades.

En nuestro caso generamos reuniones virtuales donde mediante una conversación, tan simple y necesaria, sobre cómo nos sentimos iniciamos un diálogo que fue destapando los diversos problemas, inquietudes y necesidades, encontrando muchos puntos comunes, determinando así que las problemáticas socioambientales que se relacionaban con nuestras acciones eran; Pérdida y desperdicio de alimentos, contaminación por residuos sólidos domiciliarios, pobreza multidimensional y falta de participación social, todas descritas en la página 25 de la unidad 1, (Para profundizar en estas y otras problemáticas puedes descargar nuestro libro “De los desechos a los hechos” -

bleas para darle forma a este proyecto, instancias participativas donde propusimos y recogimos ideas para ejecutar las primeras etapas, dialogando sobre los impactos positivos que aportarán nuestras acciones, como por ejemplo la forma en la que estamos contribuyendo a la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos o el bonito impacto que generaría el recomponer juntes el tejido social mediante la participación, ampliando junto a esto el conocimiento frente a estas problemáticas y sus soluciones.

46

1. ASAMBLEAS Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

PASOS DE SEGUIMIENTO COMUNITARIO

2.

3.

INSTANCIAS DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

CATASTRO A LA COMUNIDAD

INSTANCIAS DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

CATASTRO A LA COMUNIDAD

Pasos de seguimiento comunitario

1. Asambleas y sensibilización comunitaria

Primera asamblea

En primer lugar debemos convocar a toda persona que tenga algún cargo de responsabilidad o liderazgo en la organización comunitaria a la cual pertenece y por ende también lo tendrá en la coordinación del proyecto ya que en algunos documentos requeridos para las futuras etapas se necesitará

manera convocamos a vecinos y vecinas, líderes y lideresas, pertenecientes al colectivo o movimiento autoconvocado y que no necesariamente son parte de una organización constituída formalmente, sino que su actuar les hace parte de esta intelectualidad colectiva.

misión de completarlos y comunicarse con los y las vecinas para profundizar

traslados, la cantidad de recursos y materiales necesarios, las estrategias para conseguirlos en el mismo territorio y las alianzas que necesitamos establecer para completar los procesos y/o recaudar fondos, como profundizaremos más

primera instancia los días de entrega, las actividades a realizar en conjunto como talleres y charlas participativas, instancias informativas y de diálogo, además de coordinar el primer puerta a puerta para fortalecer lazos con las y los vecinos de la minga y realizar el catastro de sus necesidades.

48

Segunda asamblea

En esta oportunidad invitamos a todas las personas que serán parte de este proyecto, independiente del rol asumido o tiempo que estén ejecutando alguna tarea. En esta instancia se hace la presentación de proyecto a las vecinas y vecinos de la organización y se profundiza lo que ya se conversó en el puerta a puerta sobre el proyecto, cuáles son los impactos asociados y cómo al ser parte ya están contribuyendo a frenar o mitigar las diferentes problemáticas asociadas, acá es importante estar atentos y atentas, generar una escucha activa con cada vecine, pues acá comienza la construcción recursos, habilidades, saberes y materiales que aportarán al proyecto.

De la misma forma es muy relevante sostener la motivación, valor que según nuestra experiencia, se ve acrecentado cuando la persona se reconoce como parte del objetivo y de la construcción de la meta, por eso, buscar estrategias de motivación colectiva y reconocer saberes que aportan, nos ayuda a fortalecer la resiliencia comunitaria. En nuestro caso por ejemplo, en una instancia de diálogo de puerta a puerta, una vecina dió la idea de hacer bolsas reutilizables con los retazos y rollos de telas de delantales escolares que había comprado y se había quedado sin usar porque se suspendió el inicio a clases debido a la pandemia. Posteriormente, al recaudar fondos, pudimos comprarle a ella cada bolsa según el precio que consideró justo, valorando su

En esta asamblea también se establecen los días y horarios de personas a cargo de esta tarea, se establece un calendario y diversas responsabilidades que profundizaremos en la próxima unidad. Junto a esto hicimos entrega de una pizarra donde se registra la cantidad de residuos que se van reciclando o reutilizando. Así damos comienzo al proyecto, teniendo presente que a lo largo del desarrollo de este se realizan más instancias para junto a les vecines o para evaluar cómo vamos en el proceso y buscar soluciones, mejoras, en caso de ser necesario.

49

2. Instancias de sensibilización comunitaria

A lo largo de la ejecución del proyecto nos hemos percatado que muchos de los problemas que vive una familia se esconde detrás de la fachada de la casa, muchas veces las mismas personas no quieren comentar sobre lo que están viviendo por verguenza o por la misma discriminación social impulsada por un sistema exitista y competitivo. Es así que las instancias de sensibilización cobran un papel fundamental, no solo para informar sino para particularidades de cada comunidad y en nuestro caso realizamos juegos de entregaron junto a la primera canasta, dípticos que luego devolvieron escritos como una especie de envíos de cartas, en otra oportunidad realizamos una diversas estrategias que posteriormente nos permitieron profundizar vínculos en llamadas telefónicas donde recibimos testimonios y alertas de violencia intrafamiliar, depresión y otras afectaciones de nuestra realidad.

3. Catastro a la comunidad

Este paso es fundamental para conocer a la comunidad y por lo mismo

sostenibilidad de una comunidad activa. Esta actividad se realiza mediante un puerta a puerta entre la primera y la segunda asamblea. Luego, cuando el proyecto está en marcha, se hace este catastro vía telefónica cuando una familia necesite incorporarse a la minga popular.

puente para el abastecimiento de alimentos, lo que será a la vez una puerta de entrada para facilitar la eco educación y las diferentes instancias que acompañan este proyecto. Este catastro tiene dos variantes según nuestra experiencia, puede ser para las entregas de canastas familiares o para entrega de alimentos que se consumen en una olla común, independiente de la frecuencia en la que se realice esta y la comida a la que corresponda, (desayuno, colaciones, almuerzo, once o cena), lo que, como ya mencionamos

50

anteriormente, depende de cada contexto y particularidades de la comunidad. En cualquiera de estas dos formas se necesita realizar el catastro a cabalidad, (Revisa el Anexo 6 en la Unidad 4, “Desarrollo de catastro a la personales de cada grupo familiar, cantidad de personas que lo integran, contacto, dirección, jefa o jefe de hogar, situación laboral que nos permitirá y patologías crónicas para poder entregar una canasta adecuada, además de alimentos acorde con las necesidades de las personas.

Existen además algunos factores que debemos considerar para completar el catastro pues nos servirán para generar acciones futuras que fortalezcan el proyecto o nos permitan crear nuevas etapas según vayamos características de las personas que integran la comunidad como contabilizar cantidad de hombres y cantidad de mujeres por separado y también por rangos etarios, personas en situación de calle o con capacidades diferentes, con problemas de adicciones o personas que pertenezcan a pueblos originarios por ejemplo. Todas estas características serán un insumo para evidenciar un buen diagnóstico y fundamentar el proyecto en postulaciones a fondos concursables, instancias de presentación del mismo u otra acción que nos permita recaudar fondos o establecer alianzas para lograr los objetivos, insumo que se detalla con mayor profundidad en la página 79 (Desarrollo de

Diagnóstico y relacionamiento comunitario

Este proceso se vincula profundamente con el equipo de eco educación, quienes en un proceso de investigación y acción, realizaron diversas actividades para priorizar las problemáticas junto a la comunidad, aprovechando cada espacio de relacionamiento comunitario, lo que permitió al mismo tiempo ir visualizando un elemento esperanzador pues también que, en cualquier escenario, nos demuestra el entramado de relaciones

promover el diálogo de saberes sustentables, la entrega y recepción de los datos sobre problemáticas se asocian a actividades y conocimientos prácticos sobre alimentación e higiene consciente, medicina natural, economía circular y consumo responsable, rescatando buenas experiencias de aprendizaje para toda la vida incluso dentro de la oscura realidad nacional. A este trabajo de entrega y recepción de conocimientos se suma la labor de contención que realizó nuestra compañera Gabriela, quien desde los saberes de la psicología comunitaria fue la encargada de vincular dentro de este proceso pedagógico estrategias de acción para prevenir o mitigar consecuencias psicológicas de apoyos que sin duda son cada día más necesarios para alimentar no solo nuestro cuerpo, sino que también nuestra mente y espíritu.

03 Lo necesario para partir

Desarrollo de Equipos de Trabajo

56

Si bien es importante que cada persona tenga una responsabilidad asignada, lo ideal es que en el equipo de trabajo todes puedan realizar todas las tareas para poder apoyarnos mejor a la hora de tener que reemplazar si se presenta algún problema. Es importante también que los vecinos, vecinas y las personas que reciben los alimentos se incorporen al equipo de trabajo, así fortalecemos lazos y se crea el sentido de pertenencia para poder crear juntes la resiliencia comunitaria que fortalezca la red de apoyo entre les vecines. De igual manera recalcamos que es importante dejar claras las funciones de cada rol y las tareas a realizar, en lo ideal de forma escrita o sistematizada, para recurrir a ella en cualquier momento que se necesite. En nuestra Minga Popular diseñamos una Planilla de organización de roles y responsabilidades que puedes revisar en el Anexo 1.

Las Tareas relacionadas con el proyecto son muchas y todas se deben responsabilicen de una función en particular, independiente que todes sepan hacerla. A continuación describimos las responsabilidades centrales:

Coordinación de alimentos; recuperación y compras complementarias.

Traslados, de alimentos, residuos o materiales.

Coordinación de centro de operaciones; descarga, bodega y sanitización.

Distribución de alimentos, armado de canastas y entregas.

Relacionamiento comunitario constante.

Gestión de residuos y vínculo con recicladores de base.

Coordinación de registros; Inventario, gestión de residuos y nóminas de entrega.

Contabilidad de gastos asociados.

Eco educación.

Anexo 1

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BvCyhFXJwHsJlvxTdfO31GRR4uqB5R

N4

57

> > > > > > > > >

Roles y Responsabilidades

Realización y revisión de inventario de alimentos: El inventario se debe realizar una vez por semana si la entrega es frecuente y/o al menos un día antes de hacer el pedido a la Corporación Red de Alimentos. Se cuentan todos los productos que se encuentran en la bodega y además se debe anotar la fecha de vencimiento de cada uno para determinar qué es lo que tenemos disponible y así no generar mermas por alimentos que ya superaron su fecha de vencimiento, sobre todo si esta es una de las problemáticas que buscamos mitigar. Sugerimos que este rol sea rotativo, así se comparte la responsabilidad y el conocimiento. Para más información del proceso de inventario puedes ir a la página 73 (Gestión de inventarios)

Recuperación de alimentos: podemos recuperar los alimentos, puede ser en ferias libres, vegas, mercados o en nuestro caso fue desde el Banco de Alimentos de Lo Valledor para rescatar frutas y verduras que son desechadas por los locatarios y locatarias ya que no cumplen con los estándares de venta adoptados o impuestos desde el sistema, pero que siguen manteniendo su calidad nutricional. También desde la Corporación Red de Alimentos (RDA) y directamente en ferias libres y campos donde se producen alimentos, evitando así la pérdida de estos. Cabe señalar que en algunas ocasiones se pueden recuperar atados grandes de verduras llamadas “maletas”, las que hay que seleccionar y distribuir en la mayor cantidad de familias posible. Este rol también puede ser rotativo. En esta etapa se evita la pérdida y desperdicio de alimentos.

Pedido a la RDA : Para realizar el pedido a la red de alimentos tenemos que tener claro cuántas personas y familias son parte de la Minga, información que semana a semana vamos anotando estos datos por comunidad, lo que nos permite realizar el pedido para cada organización según los días que se hayan acordado con la institución. Desde la RDA nos dan la posibilidad de pedir para 2, 7, 14 y 21 días.

58

1.

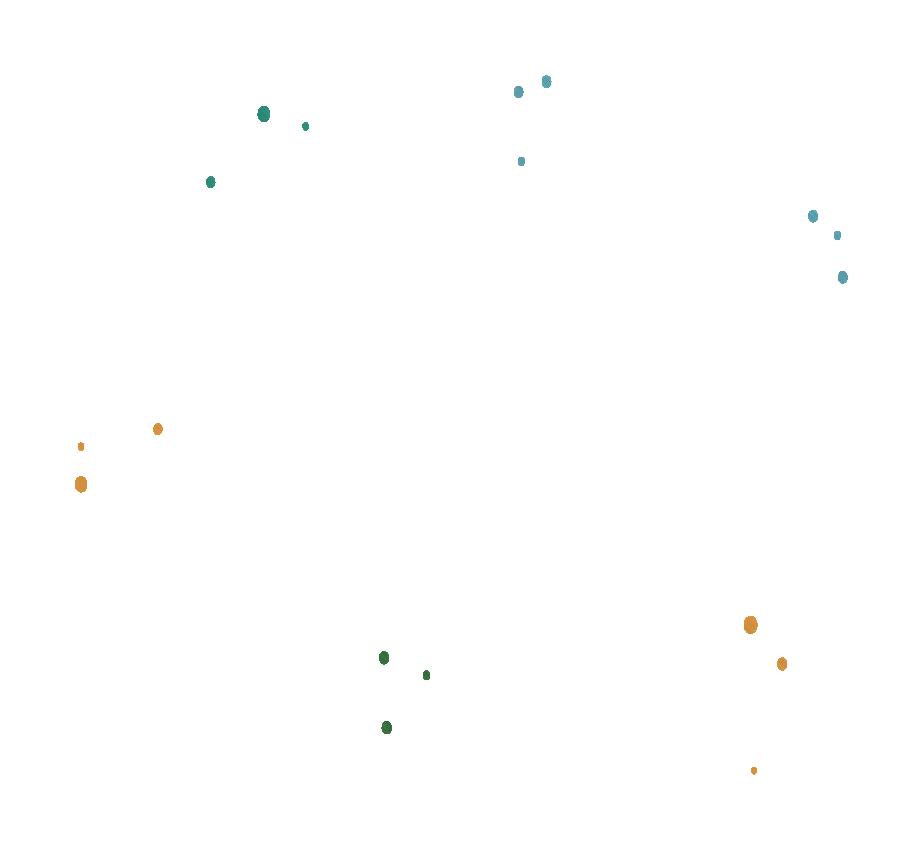

Cantidad de Familias Cantidad de Personas Cantidad de Familias Cantidad de Personas Cantidad de Familias Cantidad de Personas Cantidad de Familias Cantidad de Personas Cantidad de Familias Cantidad de Personas Noviembre 2021 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 44764 865 88 322 88 322 91 335 91 335 25 122 25 122 25 122 26 127 26 127 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 7 26 6 21 6 21 6 21 6 21 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 13 51 13 51 13 51 15 59 15 59 23 Comunidad Juanita de Aguirre Portezuelo Pac Costanera Las Hortensias Santa Marta 73 23 73 23 73 23 73 23 73

2. 3.

Los productos que nos ofertan desde la red son muy diversos y al azar, por lo que no siempre tienen todo lo que requiere una caja de alimentos digna y nutritiva, así que es importante complementarlas para hacer una entrega que sea equilibrada nutricionalmente. Para realizar el pedido debemos tener acceso a la RED VIRTUAL en la página https://somos.redalimentos.cl/. previa inscripción con la institución.

Coordinación con Banco de Alimentos Lo Valledor para la recuperación de frutas y verduras: La visita a Lo Valledor se realiza una vez por semana o semana por medio, esta frecuencia se coordina previamente con las personas encargadas del veces estos alimentos al estar más maduros sirven para hacer jugos o postres complementando así el almuerzo en una olla común o se pueden congelar para extender su vida. En esta etapa se evita el desperdicio de alimentos.

Coordinación con productores y productoras de la zona para complementar las canastas: Cada semana se contacta a las familias agricultoras de la zona con las que establecimos una relación y son parte del proyecto. Pedimos que nos envíen una lista de los alimentos que tienen disponible y pueden cosechar, una vez recibida esta información debemos calcular lo que pediremos con los datos de la tabla que aparece en el punto 3 para ver la cantidad de personas por comunidad o bien la planilla de distribución de alimentos que se encuentra en el capítulo 4 para revisar la cantidad de integrantes de cada grupo familiar. Otra estrategia importante que se realiza con los campos es organizar jornadas de cosecha para evitar la pérdida de alimentos que se descartan porque no calzan con los criterios del mercado, es así que podemos intercambiar trabajo de la tierra y cosecha, por alimentos que de lo contrario se perderían. Estas jornadas se realizan en comunidad para fortalecer lazos.

Compra en comercio local para complementar las canastas: Muchas veces nos encontramos con que la recuperación no basta para una alimentación balanceada, es así que organizamos compras masivas y/o en grandes cantidades, como sacos de 25 kg para evitar envoltorios desechables de plástico ya que estos se reparten en bolsitas reutilizables para envasar los productos a granel y acostumbrarnos a esta buena práctica de consumo responsable. Los alimentos que comúnmente compramos fomentando el comercio local son legumbres, harinas, azúcar, semillas y cereales. En esta práctica hemos encontrado una buena estrategia para generar eco educación con acciones cotidianas de 2 formas; les vecines llevan sus propias bolsas o envases reutilizables y/o algunas vecinas que realizan costuras han

59

4.

5.

6.

reutilizado retazos de telas sobrantes para hacer bolsitas, las que luego se venden a precio justo y sirve también para apoyar el ingreso familiar dinamizando la economía local. Para calcular la cantidad a pedir también lo podemos hacer con los datos del punto 3 o en la planilla de distribución en el capítulo 4.

Coordinación del transporte: Lo primero es conseguir un vehículo para el traslado de alimentos, puede ser arrendado o prestado y acordar los horarios de uso, según sea el contexto. Cuando generamos la Planilla de organización de roles y responsabilidades asignamos también a las y los choferes que participan en el proyecto, en este caso vecines y personas del equipo. Los trayectos que realizamos son hacia al Banco de Alimentos de Lo Valledor, a la Red de Alimentos, hacia los campos y la entrega de canastas a les vecines que no puedan ir a la fundación por distintos motivos, mayoritariamente personas de la tercera edad. Para saber más sobre este punto puedes ir a la página (Coordinación de traslados).

Recepción de alimentos, sanitización, limpieza y separación: Cada vez que llegan alimentos desde la red, lo valledor o desde otro lugar se rocían, tanto las frutas y verduras como las cajas o productos envasados, con una solución de una cucharadita de cloro por cada litro de agua, sobre todo cuando recuperamos evitando el desperdicio de frutas y verduras en ferias libres ya que generalmente se su estado y determinando con esto si es que necesitan pasar al ciclo de reciclaje orgánico, para las verduras y frutas, o ya se separa para su posterior uso. Después de guarda en la bodega. En algunas ocasiones hay que dividir los atados de verduras que se han recuperado, ya que son muy grandes, y así alcance para todas las familias. Por ejemplo las maletas de apio o los atados de cilantro, se dividen en la mayor cantidad de familias posibles.

Registrar la distribución de alimentos en las planillas: Como se puede ver en la página 85 en el capítulo 4, (planillas de distribución de alimentos), se anotan los alimentos que le corresponde a cada grupo familiar. La distribución depende de la cantidad de personas que conforman el grupo familiar y se realiza de forma equitativa para que todes puedan tener una canasta digna que contenga lo necesario, dentro de lo posible, para tener una buena alimentación.

Armado de canastas y separación por comunidad: Como se menciona al comienzo del libro se establece un calendario con las personas que participan en

60

7.

8.

9.

10. Anexo 2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12UIs2dyqOYWotq6hXJJF8LGWuj5q7 w7c

cada una de las tareas, una de ellas es la entrega de alimentos según la distribución que se menciona en el punto anterior. Aquí hay dos modalidades de entrega, una es mediante cajas de alimentos, donde ocupamos las bandejas de yogurt que desechan los almacenes como canastas para separar los alimentos por familia y de esta forma fomentar la reutilización sin generar desechos en cada entrega, como lo serían las cajas de cartón o bolsas. La otra modalidad es separar la totalidad de alimentos para todas las familias de una organización o comunidad para que luego en el territorio sea separada para cada familia por el equipo encargado, fomentando la participación y la colaboración, para esto hemos utilizado los sacos de alimentos a granel o armamos mallas, gracias a la donación de una “enmalladora” por parte del Banco de alimentos de Lo Valledor.

Distribución de alimentos a las comunidades: Una vez hecha la distribución, comunidad para avisar la entrega y coordinar con las duplas o equipos territoriales. En el mismo calendario de responsabilidades y roles podemos organizarnos con vecinos y vecinas para coordinar la repartición de cajas y alimentos para las distintas organizaciones.

Recopilación de listas de entrega, envío de registros a RDA y completar registros de impacto: Cada entrega debe quedar registrada ya que es un compromiso que se adquiere con la RDA y también nos sirve para un registro interno que nos permita, cuando lo necesitemos, medir nuestro impacto. Cada representante de la familia debe ser enviada a la Red de alimentos, si la lista no es enviada la organización queda bloqueada para el próximo pedido. El registro de la entrega de alimentos lo encuentras en el Anexo 2. Para las organizaciones que gestionan alimentos para alimentos entregados (Anexo 3).

Junto con esto es importante ir registrando el impacto del proyecto en cuanto a la recuperados. Nuestro amigo y compañero Vicente realizó una planilla para registrar la revalorización de residuos que generamos en los procesos de la Minga que puedes ver en la carpeta que aparece en el anexo 15. Estos datos nos sirven para ser conscientes de que el trabajo realizado genera un impacto positivo para nuestro ecosistema del cual somos parte como seres humanos, por lo tanto responsables de los desechos que generamos.

Anexo 3

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BvCyhFXJwHsJlvxTdfO31GRR4uqB5R N4

61

11.

12.

Recuperación de Residuos: Cada vez que llega algún alimento envuelto en un tipo de material que podamos reutilizar o reciclar, es necesario limpiarlo y guardar para su posterior uso o dispuesto para reciclaje. De la misma forma cuando entregamos algún alimento con un envase que se pueda revalorizar, como botellas de jugo, algunos yogurth, ya sea vidrio o plástico, le pedimos a las y los vecinos que en la próxima entrega nos devuelvan los envases ya lavados para poder gestionar su reciclaje o reutilización. Estos materiales se pesan y se entregan a las y los recicladores de base como detallaremos en el siguiente punto y se anotan los datos en la planilla que aparece en el anexo 15.

Contacto con recicladoras y recicladores de base: Realizamos un catastro de las y los recicladores de base que viven en la misma comunidad o trabajan por el territorio de estas. Ellas son las personas encargadas de gestionar los residuos para que estos cumplan con un ciclo de consumo responsable. Este punto requiere un fuerte vínculo con la comunidad y les gestores ya que la mayoría de las personas

incluyen en este catastro las empresas recicladoras.

Los residuos más comunes son cartones, plásticos, residuos orgánicos, latas y vidrios. En nuestro caso los residuos orgánicos son gestionados por el área de Agroecología de Mingako y los demás residuos son retirados por recicladores y recicladoras base del territorio. En la planilla que se menciona en el punto anterior se registran los kilos de los residuos revalorizados

Contabilidad de gastos asociados: Es fundamental que existan personas encargadas puntualmente del control y registro de gastos asociados a las distintas actividades ya que hay que gestionar el pago de los traslados, de las compras de alimentos para complementar las canastas y de la tasa de recuperación de alimentos que cobra la RDA para poder sostener su organización.

62

13. 14. 15.

Registro de pago a la RDA

Esta institución realiza un cobro de tasa o dinero mensual el cual llega con un mes de desfase vía correo electrónico a quien queda registrado como responsable de la organización. Esta tasa corresponde al cobro por kilos de alimentos recuperados y si bien los alimentos que llegan a esta bodega de distribución son donados desde las distintas instituciones o empresas este cobro es para costear los gastos asociados por gestiones y administraciones de la RDA.

Las tasas se actualizan cada año y tiene dos tipos de cobro; $80 el kilo de frutas o verduras y $100 el kilo de abarrotes o implementos de higiene. Para registrar lo que tenemos que pagar se ingresan los datos, (kilos y unidades), de las guías de despacho que nos entrega la RDA en cada recuperación a un excel, en este caso llamado “contabilidad” y que se encuentra disponible en el anexo 4.

Para corroborar la información se hace un pareo de datos, comparando la planilla contabilidad con la planilla que envía la RDA mensualmente cada vez que se necesite realizar el pago, de acuerdo a nuestra experiencia este es un paso vital ya que a veces el registro tiene incoherencias que hay que revisar con la persona encargada de la Corporación.

Otros registros

Por otro lado, es importante dejar registro de las compras que se realicen en el comercio local o en los campos asociados, de esta forma también tendremos idea de nuestro aporte a la dinamización de la economía local, que una vez está fortalecida esta red de abastecimiento, no es menor. También podemos tener claridad de cuánto dinero necesitamos para poder proyectar la realización de la minga en el futuro.

Anexo 4

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BvCyhFXJwHsJlvxTdfO31GRR4uqB5R N4

63

Realización y revisión de Inventario de Alimentos 1 Registrar la distribución de alimentos en las planillas 9 Armado de canastas y separación por comunidad 10 Distribución de alimentos a las comunidades 11 Recopilación de listas de entrega, envío de registro a RDA y completar registro de impacto 12 Recuperación de residuos 13 contacto con recicladoras y recicladores de base 14 15 Flujograma coordinar previamente un calendario rotativo para cada comunidad Recordar imprimir las plantillas de entrega donde se registre la recepción 64 Contabilidad de gastos asociados

Evita la pérdida de alimentos Evita el desperdicio de alimentos

Recolección y recuperación de alimentos

Coordinación del transporte

3

4

Pedido a la RDA en la plataforma virtual

Coordinación con Banco de Alimentos Lo Valledor para la recuperación de frutas y verduras

5

coordinación con productores y productoras de la zona para complementar las canastas

6

Compra en comercio local para complementar las canastas

Recepción de alimentos, sanitización, limpieza y separación

2

7

8

65

Implementación y habilitación del espacio

66

Sin duda un paso fundamental para poder ejecutar este proyecto es la habilitación de un espacio que permita la organización y la ejecución de este, donde se puede guardar, reunirnos y distribuir los alimentos, donde podamos compartir y fortalecer los lazos de la comunidad. En nuestro caso contamos con una sede, nuestro Centro Eco educativo que ha funcionado como un centro de operaciones y en ese sentido hemos sido privilegiados por contar con un espacio, pero aún así no habíamos considerado un lugar dentro de la sede que nos permitiera generar estas acciones relevantes para el buen funcionamiento del proyecto,

nuestra experiencia de construcción colectiva y creatividad, para que pueda presentar una guía en la implementación de este pilar. Y cuando hablamos de creatividad nos referimos al desarrollo de soluciones que nacen desde una necesidad, o de la misma precariedad que nos impulsa a buscar formas en las que podemos revertir un problema de forma ingeniosa y donde no necesariamente hay dinero de por medio, es decir, hablamos de la primera ejecución de una economía social y solidaria para resolverlo, lo que en palabras de Luis

academicista podríamos llamarlo desarrollo de un pensamiento lateral, de un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera imaginativa.

Precisamente esta es una de las primeras tareas donde debemos poner en práctica la Economía social y solidaria, ya que muy probablemente no tendremos recursos recaudados pero si una comunidad dispuesta a construir, además de lo tangible, un estilo de vida colaborativo y consciente. Es así como antes de empezar debemos reunirnos y dialogar sobre los desafíos y soluciones, evaluar con qué elementos y materiales contamos para cumplir las tareas detalladas, además de conocer los saberes que existen dentro de la organización. Por ejemplo en la Minga un primer paso fue habilitar un espacio como bodega de alimentos, ya que también es un requerimiento para incorporarse a la RDA, el luminarias en mal estado. Ariel, Felipe y todes les compañeres que se involucraron,

vez, para que, protegiéndonos del frío y del individualismo, diéramos vida en conjunto a una comunidad efectiva que nos permitió soñar y crear.

67

Equipamiento