HEAT OF THE MOMENT

Was es braucht, um jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren.

Harter Start ins Leben: Als Folge des Klimawandels nehmen Frühgeburten zu.

Getränk der Gesetzlosen: Alkoholfreier Wein kann wieder bio sein.

Was es braucht, um jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren.

Harter Start ins Leben: Als Folge des Klimawandels nehmen Frühgeburten zu.

Getränk der Gesetzlosen: Alkoholfreier Wein kann wieder bio sein.

DER ERSTE BIO KOMBUCHA ZU 100% AUS ÖSTERREICH.

NEU im Kühlregal nur bei:

ZU 100% AUS ÖSTERREICH AUF BASIS VON BRENNNESSELTEE

Einen Sommer wie damals, als wir uns die 1,5 °C Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zum Ziel gesetzt haben, wird es wahrscheinlich länger nicht geben. Er war geprägt von extremer Hitze und Trockenheit, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der zweitwärmste in Österreich und der drittwärmste in Deutschland. Im auf ihn folgenden Dezember kam der Durchbruch bei der Pariser Klimakonferenz – die Staatengemeinschaft konnte sich darauf einigen, dass eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf »jedenfalls unter 2 Grad« verfolgt wird – wenn möglich 1,5 Grad verfolgt wird, weil bei allem darüber mit dem In-GangSetzen irreversibler Prozesse zu rechnen ist. Was jetzt? Könntet ihr nun einwenden. Das Dumme mit dem Klimawandel ist, dass der einzige Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad womöglich nur ein bisschen Rumtrödeln ist. Diesen Frühling wurde berechnet: Mindestens vorübergehend werden wir noch vor 2030 die 1,5-Grad-Marke überschreiten.

Aus dem Jahr 2015 wird manchen vielleicht anderes als das Klima für hitzige Diskussionen und von der Spitze der politischen Agenda in Erinnerung geblieben sein. Welche Aufmerksamkeit internationale Konflikte, Sicherheits- und Migrationsfragen damals verlangt haben, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Wetten wir, ob wir uns an ihn bald wegen des milden Wetters erinnern werden? Oder als Wendepunkt, an dem der schon spürbare Klimawandel dafür gesorgt hat, dass die Kehrtwende eingeläutet wird! Wir haben uns umgesehen und -gehört, welche Ideen es dazu gibt, etwas gegen diese verdammte Hitze zu tun.

Gute Lektüre und milden Sommer!

IMPRESSUM

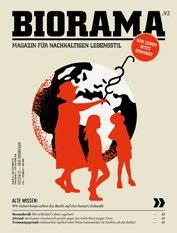

HERAUSGEBER Thomas Weber CHEFREDAKTEURIN Irina Zelewitz AUTORiNNEN Silke Jäger, Martin Mühl, Ursel Nendzig, Hanna Stummer, Thomas Weber, Irina Zelewitz GESTALTUNG Ulrike Dorner, Stefan Staller ANZEIGENVERKAUF Herwig Bauer, Michael Mazelle, Thomas Weber DRUCK Walstead Leykam Druck GmbH, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten PRODUKTION & MEDIENINHABERIN Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien GESCHÄFTSFÜHRUNG Martin Mühl KONTAKT Biorama GmbH, Windmühlgasse 9/14, 1060 Wien; www.biorama.eu, redaktion@biorama.eu BANKVERBINDUNG Biorama GmbH, Bank Austria, IBAN AT44 12000 10005177968, BIC BKAUATWW ABONNEMENT biorama.eu/abo ERSCHEINUNGSWEISE BIORAMA 6 Ausgaben pro Jahr ERSCHEINUNGSORT Wien.

BLATTLINIE BIORAMA ist ein unabhängiges, kritisches Magazin, das sich einem nachhaltigen Lebensstil verschreibt. Die Reportagen, Interviews, Essays und Kolumnen sind in Deutschland, Österreich und der ganzen Welt angesiedelt. Sie zeigen Möglichkeiten für ein Leben mit Qualität für den Menschen und den Planeten Erde. Ohne dabei den Zeigefinger zu erheben. BIORAMA erscheint sechs Mal im Jahr. Zusätzlich erscheinen wechselnde BIORAMA-Line-Extentions.

Irina Zelewitz, Chefredakteurin zelewitz@biorama.eu

PEFC-zertifiziert Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen www.pefc.at

PEFC/06-39-08

03 Editorial

06 Bild der Ausgabe

08 LeserInnen

10 Street Talk

14 Global Village

18 Hitze in der Schwangerschaft Durch den Klimawandel werden auch Frühgeburten zunehmen.

24 Ist es heiß?

Neben der Temperatur kündigt der Wetterbericht auch eine »gefühlte Temperatur« an. Dieses Gefühl hat konkrete physische Auswirkungen.

26 Mythbusting: Lüften

Beim Lüften halten sich hartnäckige Mythen.

27 Digitaler Zwilling

Die Stadt München testet Maßnahmen, um die Altstadt klimaresilienter zu gestalten.

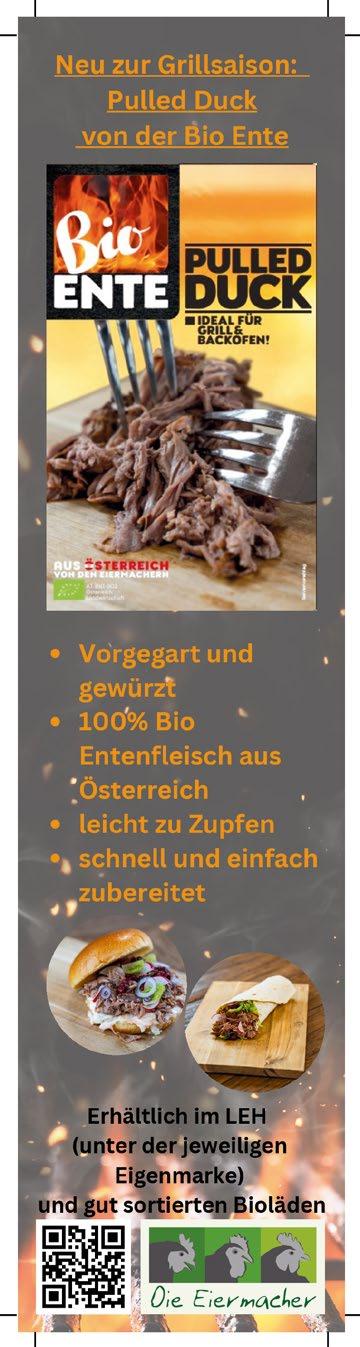

30 Entalkoholisierter Biowein

Rund zwei Jahre konnte er in der EU nicht mit Biolabel verkauft werden.

32 Salbei: Botanischer Bodyguard

Sage dem schweiß en Kampf an.

36 »Ich würde gern zum FC Bayern Essen gehen.«

Der Küchenchef des Fussbalclubs im Interview.

38 Gemeinschaftsküche

Das »Haus der Kost« in München berät, um mehr Bio in die AußerHaus-Verpflegung zu bringen.

42 Bruderhahn – Zweinutzung

Hennen, die viele Eier legen, haben Brüder, die langsam wachsen.

50 Gesucht: Die perfekte

Biozwiebel

Können alte Bio-Landsorten mit hochgezüchteten Hybridsorten mithalten?

56 Kochbuchempfehlungen

60 Rezensionen

Warnungen, Empfehlungen.

48 Bruderhahn-Produkte

54 Marktplatz Kosmetik

Das Haus der Kost in München hat den Auftrag, mehr Bio in die Gemeinschaftsverpflegung zu bringen. 38

KOLUMNEN

64 Aus dem Verlag

66 Elternalltag

Die Mast der »Bruderhähne« bleibt ein Nischenprogramm und nur bedingt wirtschaftlich. Ein Problem, vier Lösungsansätze.

HITZE IN DER SCHWANGERSCHAFT

Hitze stresst den Körper von Schwangeren.

BIOZWIEBEL

Alte Bio-Landsorten vs. hochgezüchtete Hybridsorten.

sondern eine Welt, in der Olivenöl nicht nur für eine gesündere Ernährung, sondern auch für einen gesünderen Planeten sorgt.

DIEZ OFFICE / OMC°C

Vert steht aktuell auf dem Vorplatz der Bundeskunsthalle in Bonn – Anlass ist die Ausstellung »Wetransform«, die sich dem umweltverträglichen Bauen der Zukunft widmet. Entwickelt und erstmals aufgestellt wurde Vert vom Designbüro Diez gemeinsam mit »OMC°C« für das London Design Festival 2024. Am Ende des Festivals wurde die modulare und mobile Holzkonstruktion zur Begrünung und Beschattung von städtischen Räumen nach vier Wochen dort abgebaut und nun in Bonn wieder aufgebaut. Für das Gerüst wurden in einem eigens entwickelten Verfahren dünne Schichten amerikanischen Eichenholzes zu massiven Trägern verleimt – die Konstruktion ist fast zehn Meter hoch, ebenso breit und

14 Meter lang. Noch nicht sichtbar sind die Pflanzen, diese sollen an Netzen emporwachsen und schattenspendende Segel bilden, auch die Sitzgelegenheiten sind Hängemattennetze, die dazu einladen, zu pausieren. Ziel ist es, das stabile Gerüst mit seinen imposanten Dreiecken auch in Zukunft an weiteren Orten aufzubauen und dafür auch neuen Gegebenheiten anzupassen – als Beitrag zur Klimawandelresilienz dieser Orte.

MARTIN MÜHL

bundeskunsthalle.de/wetransform

LeserInnen an und über uns – Mails, Tweets und hoffentlich Liebesbriefe an die Redaktion – und unsere Antworten.

in biorama 92 (August/September 2024)

»Nun möchte ich mir doch einmal die Zeit nehmen und ein Lob an die AutorInnen und GrafikerInnen Ihrer Zeitschrift schicken. Die Artikel sind modern, beleuchten Themen gut recherchiert aus verschiedenen Blickwinkeln, sehr ansprechend gestaltet. Manchmal lege ich das Heft zur Seite, um zu applaudieren für die gelungenen Wortspiele. Aktuelles Beispiel: Kulinarische Hanfplan-Tage. Ich flippe aus. :-) Herzliche Grüße aus Bayern.«

– CLAUDIA SCHERZER, per Mail

Liebe Frau Scherzer! Wir freuen uns riesig, dass Ihnen unsere Arbeit so gefällt. Eine solche Reaktion auf die Lektüre unserer Artikel ist bisher viel zu selten überliefert. Womöglich haben mehr Menschen einfach noch nicht zum Humor gefunden, das ist traurig, wir möchten Ihr Schreiben zum Anlass nehmen, dazu zu inspirieren, möglichst alles möglichst locker zu nehmen – so weit es die Faktenlage eben zulässt. Falls Sie uns vom nächsten Applaus und dem Anlass dazu in unserem Magazin ein Bild und zwei Zeilen schicken – dürfen Sie sich von uns eine Recherche (mehr Fakten) zu einem Thema Ihrer Wahl wünschen, wenn machbar, wird dann auch ein Artikel dazu veröffentlicht. (Nach Möglichkeit inklusive Wortspiel). Falls es unter unseren LeserInnen weitere gibt, die durch das BIORAMA-Lesen zu physischen Reaktionen bewegt werden, möchten wir auch diese zur Dokumentation (Nachstellen wäre auch akzeptabel) und Einsendung motivieren!

in biorama BIORAMA BIOKÜCHE 2025

»Glückwunsch zu dem sehr lesenswerten Beitrag zum Biohof Voglauer, in dem der Autor vor dem Hintergrund des strukturellen Wandels einen sehr weitsichtigen Blick in die Zukunft unserer Agrarwirtschaft wagt!

Mir gefällt vor allem die Forderung nach einer Transformationsbegleitung. Ich würde diese jedoch weniger als ›Begleitung zum Aufhören‹ verstehen wollen. Vielmehr könnte sie als Brückenhilfe in eine Agrar-Umwelt-Kulturwirtschaft dienen, in der LandwirtInnen auch Umweltdienstleistungen von Kühen und anderen Weidetieren abgegolten werden –sei es, weil wir die tierfreundliche Weidehaltung als kulturell und touristisch wertvoll erachten, Weidetiere als naturnahe und moderne Form der Biodiversitätsförderung verstehen oder dem Konsum von tierischem Protein doch noch einen höheren Stellenwert geben.

Obwohl ich nicht abstreite, dass wir für eine erfolgreiche Transformation unnachhaltige Praktiken einstellen müssen, plädiere ich im Fall der Familie Voglauer eher für die Zeichnung eines wünschenswerten Diversifizierungs-Szenarios, in dem sich Gourmet-Carnivoren ebenso wie VertreterInnen einer postletalen Landwirtschaft wiederfinden können.«

– ALEXANDRA FRANGENHEIM, per Mail

Liebe Frau Frangenheim!

Vielen Dank für das differenzierte Feedback! Der Ausstieg der Familie Voglauer aus der Milchwirtschaft mag zwar kein untypischer sein, in unserer Reportage war es aber vor allem das Ziel, die Beweggründe im konkreten Fall darzustellen und die wirtschaftlichen Bedingungen aus der Perspektive dieses Betriebs zu erzählen. Freilich gibt es auch andere Möglichkeiten, Landwirtschaft, auch eine auf Milch- und Fleischproduktion ausgerichtete, zu betreiben – wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben. Wir werden auch darüber weiterhin in kleinen und großen Geschichten berichten – freuen uns auch immer über Anregungen und zweckdienliche Hinweise.

Bitte mehr davon an redaktion@biorama.eu!

INFO UND BERATUNG

+43 2822 54109

info@waldviertel.at waldviertel.at

Es erwarten Sie: außergewöhnliche Orte, außergewöhnliche Menschen und außergewöhnliche Produkte

Unter dem Motto »brutal lokal & fest verwurzelt« haben sich Kulinarik- und Kulturschaffende aus der Region zusammengetan und die neue Erlebnisreihe »Waldviertler TischKultur« entwickelt. Wie der Name schon verrät, wird hier alles an einem Tisch vereint: Tradition & Innovation, Haubenküche & Waldviertler Klassik, Kunst & Kultur. Es geht darum, Gästen die Besonderheiten dieser Region in all ihren Facetten näherzubringen.

Bei diesen Veranstaltungen interpretieren Spitzenköch:innen heimische Klassiker wie Waldviertler Karpfen, Mohn oder Erdäpfel neu und auf Haubenniveau – zwar nicht biozertifiziert, aber natürlich mit vorwiegend regionalen Zutaten und natürlich auch regionalen Bioprodukten. Dazu gesellt sich traditionelles Handwerk: von geschliffenen Kristallkaraffen über mundgeblasene Weingläser bis hin zu gewobenen Leinenservietten. Als Rahmen dienen atemberaubende Naturschauplätze – unter freiem Himmel oder am Waldesrand, aber auch speziell gestaltete Indoor-Locations.

Für noch mehr Abwechslung und Atmosphäre sorgen Künstler:innen.

Zusätzlich kann man die Waldviertler Produzent:innen vor Ort treffen und sich mit den Köch:innen austauschen.

15. Juli – HORA Restaurant & Weinbar am See*

Stefan Ho begrüßt seine Gäste am Steg des direkt am idyllischen Allentsteiger Stadtsee gelegenen Restaurant HORA* gemeinsam mit Petra Zlabinger aus der Kaminstube Zlabinger*

11. September – Schloss Haindorf

Zum Abschluss des Kultursommers in Langenlois, lädt Christian Ensbacher den Sternekoch Roland Huber vom Esslokal* und 2-Hauben-Koch Philipp Wimmer-Joannidis vom Kaiser’s Hof* ins Schloss Haindorf* ein.

Buchen Sie gleich ihre exklusiven Tickets und erfahren Sie warum »brutal lokal & fest verwurzelt« mehr als ein Versprechen ist! waldviertel.at/tischkultur

20. November – Kolm*

3-Hauben-Koch Michael Kolm öffnet zur kühlen Jahreszeit gemeinsam mit Sternekoch Roland Huber vom Esslokal seine Pforten im urigen Ambiente und lädt zu »kulinarischen Eskapaden« ein.

* Nicht biozertifiziert.

54, Fotografin

Das kommt darauf an, wer. Ich glaube, Menschen am eher linken Spektrum tun das nicht, die am rechten schon eher. Ich finde es wichtig, dagegen etwas zu tun –wie aus der Ölwirtschaft auszusteigen. Als Einzelperson glaube ich, dass das Wichtigste ist, sich darüber zu informieren, welche Konsequenzen unser Handeln auf den Planeten hat.

30, Freizeitpädagoge a, da sind wir sehr nachlässig. Auch wenn wir rumspekulieren, dass die Hitze bei uns erst in weiter Zukunft ein richtiges Problem darstellen wird, existiert dieses ja schon in vielen Ländern. Ein Beispiel ist Kalifornien, wo es große Wasserversorgungsprobleme gibt, und da sprechen wir von den reichen USA. Also, es ist ein Jetzt-Problem, das unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Ich finde es ignorant und egoistisch, das nicht zu berücksichtigen. Jede einzelne Person sollte sich damit befassen, aber vor allem der Staat und alle Staaten als Gesamtheit sind verantwortlich, etwas zu tun. Es bringt nichts, wenn wir uns als KleinkonsumentInnen abmühen, aber dann von oben keine Sachen in Gang gesetzt werden.

30, Tanzlehrerin

Als Gesellschaft ja, absolut. Ich merke jetzt mit 30 schon, dass ich die Hitze viel schlechter vertrage als noch vor fünf oder zehn Jahren. Dementsprechend ist es für ältere Leute bestimmt noch schlimmer. Ich glaube, auch Kindern geht es nicht so gut damit, obwohl sie das nicht so einordnen können. Das merke ich bei meinen jüngeren Geschwistern, die in der Schule sitzen, die für diese heißen Tage überhaupt nicht ausgestattet ist.

35, IT-Support

Ich sehe das Ganze entspannter und nicht so schlimm, wie es in den Medien kolportiert wird. Ich finde, es wird nicht so heiß, wie es dargestellt wird, dazu braucht man nur die Statistik anschauen.

79, ehemaliger Mediziner

Ich persönlich nicht und ich glaube, auch in der Gesellschaft passiert ein Umdenken. Man sieht in der Stadt, dass mehr Bäume gepflanzt und Kühlmöglichkeiten wie Wasserzerstäuber installiert werden. Vielleicht ist das noch ein bisschen zu wenig, aber es passiert etwas. Aber ich muss schon sagen, es kommt auch auf die Umgebung an. Ich komme vom Land und bin erst vor sechs Jahren nach Wien gezogen, und wenn es 27 Grad in der Wohnung hat, ist das nicht mehr ganz fein, da fehlt der schattige Garten schon.

37, Lebens- und Sozialberaterin, Yogalehrerin und Doula Ja, wir nehmen sie auf die leichte Schulter. Sie betrifft in unserem Umfeld besonders alte Menschen, aber auch sehr junge. Als

Mutter von zwei kleinen Kindern ist es mir zum Beispiel bewusst, dass im Sommer die Schlafräume nicht heißer als 18 Grad sein sollten – unser Schlafzimmer hat in der Jahreszeit aber nie unter 25 Grad. Aber nicht nur Menschen leiden unter Hitze, sondern auch der Planet.

Ich glaube, es müssen sowohl Einzelpersonen als auch der Staat etwas tun. An alle Menschen, die in Wien wohnen: Auto abschaffen, Rad und Öffis nutzen! Aber eigentlich sind es große Unternehmen, die maßgeblichen Einfluss auf die Erderwärmung haben, und da braucht es Maßnahmen der Regierung.

23, Architekturstudentin

Ja, viel zu sehr. In den Städten wird es immer heißer und dafür müssen wir Lösungen finden. In meinem Studium befassen wir uns zum Beispiel mit kühlenden Materialien und Stadtgestaltung generell. Ich befürchte auch, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie schlimm es mit der Klimaerwärmung ist, und sie denken sich: ›Ein halbes oder ein Grad wärmer klingt nicht so tragisch‹ – ist es aber.

29, IT-Security-Spezialist

Ich habe von Studienkollegen Erfahrungen aus Indien gehört, wo regelmäßig ein Prozentsatz an alten Menschen durch Hitzewellen stirbt. In Österreich wird das Thema, finde ich, ein bisschen ignoriert und durch bequeme Lösungen wie Klimaanlagen im Wohnraum zu umgehen versucht. Besser wäre etwas Nachhaltigeres, wie Grünflächen und Bäume, die Schatten spenden. Ich merke das sehr stark, dass Straßen mit Baumalleen, wo früher nur Asphalt war, jetzt viel kühler sind.

28, Studentin

Ich würde sagen, die Wirtschaft und die Politik nehmen sie auf jeden Fall zu sehr auf die leichte Schulter. Ich glaube aber nicht, dass die ganze Gesellschaft das tut. Ich wohne mitten in der Stadt und da hat es abends manchmal noch 32 Grad, was Schlafen sehr schwierig macht. Es ergibt sich dann das Problem, dass man einen Ventilator nimmt und damit eigentlich wieder extra Hitze erzeugt. Ich finde es

schade, dass nicht mehr in den Städten passiert, um das Thema anzugehen, zum Beispiel mit Begrünung. Auch wichtig wäre die Erneuerung von altem Baubestand, um das mit der Möglichkeit besserer Kühlung und Heizung im Winter zu verbinden.

24, arbeitet bei Ikea

Ja. Ich glaube, viele Leute hier sind die Hitze und diese häufig vorkommenden schnellen Wetterumbrüche gar nicht gewohnt. Vorige Woche hatten wir knapp zehn Grad und dann auf einmal 30. In meinem Bekanntenkreis ist das eher etwas, was nur als unangenehm empfunden wird, aber ich sehe oft in den Nachrichten, dass RentnerInnen Probleme bekommen und Hitzetode zunehmen. Ich glaube, eigentlich ist die Hitze bewältigbar, aber uns fehlt die Infrastruktur. Wenn man in Regionen schaut, wo es generell heißer ist, gibt es überall Klimatisierung, bei uns eben überhaupt nicht. In den Öffis ist das besonders schlimm, es wäre gut, wenn sich das ändern würde.

47, Frühpensionistin nach einem Schlaganfall Auf jeden Fall. Rein gesundheitstechnisch glaube ich, dass ältere Menschen, Leute mit Beeinträchtigungen und Kinder besonders betroffen sind und unter der Hitze leiden, genauso wie unsere Tiere. Ich finde es sehr schade, dass wir zu wenig Begrünung haben – obwohl ich sagen muss, dass die Stadt Wien schon sehr viel macht. Es gehören trotzdem mehr Bäume in die Stadt und mein Vorschlag wäre zum Beispiel, die Gleise der Straßenbahnen zu begrünen, das gibt es in anderen Städten auch. Ich wäre auch dafür, dass jegliche neu gebaute Halle eine Grünfläche am Dach haben muss. Das würde ich machen, wenn ich in der Politik sitzen würde.

Daniel ist stolz auf seinen Job, in dem er an der Zukunft unserer Gesellschaft arbeitet. Er trägt dazu bei, dass unsere Kinder von Beginn an gefördert werden. Diese wichtige Aufgabe motiviert ihn täglich aufs Neue.

Die Stadt Wien bietet ihm ein faszinierendes, vielfältiges und innovatives

Arbeitsumfeld und das in einem krisensicheren Job mit Verantwortung und einer guten Work-Life-Balance.

Arbeite auch du an Wien und bewirb dich unter: jobs.wien.gv.at #arbeitenanwien

»Jeden der 23 Wiener Bezirke möchten sie besuchen, und zwar zu Fuß!«

— Petra Jens, Beauftragte für Fußverkehr der Stadt Wien

Gerda und Leonie haben diesen Sommer etwas vor. Großmutter und Enkelin machen gemeinsam Städteurlaub in Wien. Genau genommen wohnen sie da auch, aber schließlich kann man überall noch etwas Neues entdecken. Jeden der 23 Wiener Bezirke möchten sie besuchen, und zwar zu Fuß! Dafür haben sie sich spezielle Reiseführer von der Mobilitätsagentur Wien besorgt. In den »Grätzlrallyes« finden sie Reisetipps und lustige Rätsel zu Straßen, Parks und Gebäuden. Leonie findet heraus, dass es auch anderswo richtig coole Spielplätze gibt, und Gerda entdeckt so manches charmante Kaffeehaus. Es ist ein entspannter Städteurlaub, den sich die beiden dieses Jahr gönnen. Zu Fuß und mit Öffis lernen sie ganz Wien kennen. Jede Tour endet in einem schönen Park, wo sie den Nachmittag ausklingen lassen – am liebsten mit einem Eis! mobilitaetsagentur.at/bildung

Das Volksbegehren »Mountainbiken Freies Wegerecht« fordert eine gesetzliche Neuregelung, die den Sport im Wald generell erlaubt.

In Österreich ist das Mountainbiken in Wäldern für die etwa 800.000 heimischen RadfahrerInnen grundsätzlich verboten – es sei denn, der oder die GrundeigentümerIn erteilt explizit eine Genehmigung. Das Volksbegehren »Mountainbiken Freies Wegerecht« kritisiert das – und argumentiert mit wirtschaftlichen Nachteilen dieser Regelung, insbesondere im Tourismus. In anderen Ländern Europas sei das Mountainbiken auf Forstwegen erlaubt und das Angebot dadurch deutlich besser. Außerdem komme es immer wieder zu Konfliktsituationen zwischen FahrradfahrerInnen, GrundeigentümerInnen und der JägerInnenschaft. Die InitiatorInnen des Volksbegehrens fordern aus den genannten Gründen eine gesetzliche Neuregelung, die das Radfahren auf geeigneten Wegen im Wald generell erlaubt – als Pendant zum Wandern. Sie schlagen vor, bestehende, ausreichend breite Wege, die der forstlichen Nutzung oder Erholungszwecken dienen, ohne Zustimmung der EigentümerInnen befahren werden dürfen. Die Nutzung durch RadfahrerInnen soll gegenüber FußgängerInnen nachrangig sein.

Das Volksbegehren befindet sich derzeit in der Unterstützungsphase. Ist diese erfolgreich, wird das Eintragungsverfahren gestartet. Bei Erreichen von 100.000 Unterschriften muss das Anliegen im Nationalrat behandelt werden.

bmi.gv.at

HANNA STUMMER

ÖSTERREICH: PROBLEMSAMMELSTELLE

Verbesserungen beginnen oft mit dem Finden konkreter Probleme. Das AWS sucht jene in den Lebensmittelsystemen.

Dir macht die Hitze nichts aus? Dann werde Hitzebuddy für eine Person, der es anders geht.

Das Zitat von den Herausforderungen, in denen sich bei richtiger Sichtweise Chancen erkennen lassen, haben wir zu oft gehört. Aber die Identifikation ungelöster Probleme ist im besten Fall der nötige Impuls für Veränderung. Das ist auch in den komplexen Lebensmittelsystemen nicht anders. In drei Fördercalls der »AWS Sustainable Food Systems Initiative« hat das Austria Wirtschaftsservice bereits Lösungen für die Transformation in Richtung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme gefördert – nun geht es als Community einen Schritt zurück, an mögliche Anfänge. Alle AkteurInnen der Lebensmittelsysteme, aber auch private KonsumentInnen sind aufgefordert, bis Ende August 2025 ihre Erfahrungen auf der Onlineplattform »Gemeinsam gestalten« zu teilen und »ungelöste Probleme im nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln« zu melden. Dabei kann es um Produktion, Verarbeitung, Transport, Lagerung, Vermarktung oder (Wieder-)Verwertung gehen und alles andere, das auf- und einfällt. Die Einreichungen werden anonym ausgewertet und in Innovationsfelder kategorisiert. Im Rahmen eines großen Community-Events im Oktober werden diese präsentiert und als mögliche Transformationshebel jenen mitgegeben, die sich ihrer als Unternehmen oder in anderen Organisationsformen annehmen wollen.

gemeinsamgestalten.at

MARTIN MÜHL

Mit den durch die Klimaerwärmung zunehmenden Hitzewellen wird auch die Belastung für besonders gefährdete Gruppen wie ältere Menschen, Kranke und Säuglinge größer. Bei diesen Menschen funktionieren die körpereigenen Abkühlmechanismen häufig nicht ideal, womit die Hitze für sie schnell zu einem Gesundheitsproblem werden kann. Das Projekt »Hitzebuddys« soll Unterstützung für diese vulnerablen Zielgruppen bieten. Organisiert wird es vom Freiwilligenzentrum Pillerseetal-Leukental, zusammen mit dem Land Tirol und der Klimawandelanpassungsregion »Klar Regio 3«, einem Förderprogramm des Klima- und Energiefonds, das Gemeinden und Regionen bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt. Die »Hitzebuddys« werden unter anderem darin geschult, betroffenen Personen in Hitzesituationen zu helfen oder sie darin zu beraten, ihre Aktivitäten anzupassen. Außerdem lernen sie hilfreiche Tipps, wie Menschen leichter mit der Hitze umgehen können. Mit dem Projekt soll ein Netzwerk ehrenamtlicher Betreuender aufgebaut werden, die während starker Hitzeperioden auch für Besuche, Telefonate oder andere Kontaktformen zur Verfügung stehen. Besonders ältere Menschen leiden in Hitzezeiten an verringerten Sozialkontakten, wodurch zusätzlich zu den körperlichen Problemen auch die mentale Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Freiwillige, bitte melden! HANNA STUMMER

regio-tech.at

Entdeckertouren in Niederösterreich.

Der kühle Fahrtwind im Haar. Die Schönheit der vorbeiziehenden Landschaft. Nur das eigene Schnaufen stört die grenzenlose Idylle. Klingt verführerisch? Dann ab in den Sattel und auf nach Niederösterreich, wo sechs fein kuratierte Rad-Entdeckertouren auf Sie warten. Ob gemütlich oder sportlich ambitioniert, auf historischen Spuren oder inmitten kultureller Highlights – entlang der Wege bieten kleine, feine Hotels, traditionelle Wirtshäuser und versteckte Plätze immer wieder Gelegenheit zum Verweilen. Bereit, neue Lieblingsorte zu entdecken?

Wer die Energie unberührter Flusslandschaften spüren möchte, ist am Ybbstal- und Erlauftalradweg im Mostviertel genau richtig. Entlang ehemaliger

Bahntrassen durchqueren Sie Naturjuwele wie die eindrucksvolle Schlucht »Ofenloch» oder fahren direkt in Richtung Ötscher, stets umgeben vom leisen Rauschen kühler Flüsse. Mit dem Lunzer See, Niederösterreichs einzigem Natursee, wartet schließlich eine verdiente Erfrischung nach der Radtour – authentisches Naturerlebnis inklusive.

Wer den besonderen Kick im Urlaub sucht, fährt direkt auf die Wexl Trails. Wo früher ausschließlich Wandernde und Kletterbegeisterte unterwegs waren, lautet heute das Motto: Freiheit spüren, Flow genießen! Die sicheren Trails unterschiedlicher Levels begeistern sowohl Anfänger:innen als auch Mountainbike-Profis. Vom sanften Trail durch schattige Wäl-

der bis hin zu aussichtsreichen Panoramen auf Almhöhen –die Wexl Trails wurden bewusst naturschonend konzipiert, was eine Balance aus Action und Nachhaltigkeit ermöglicht. Wer noch mehr Abenteuer spüren möchte, macht zusätzlich einen Abstecher zum nahen Bikepark Semmering: Adrenalinkick inklusive!

GRENZERFAHRUNGEN SAMMELN

Der Iron Curtain Trail erzählt nicht nur von vergangenen Zeiten – er lässt Geschichte regelrecht lebendig werden. Alte Panzerstraßen, ehemalige Grenzanlagen und stille Bunker erinnern an eine Zeit vor einem vereinten Europa. Wer hier unterwegs ist, radelt mitten durch eines der waldreichsten Gebiete Österreichs, in dem sich Spuren der Vergangenheit heute harmonisch mit artenreicher Natur verwoben haben.

Auch im Wienerwald treffen Natur und Kultur auf außergewöhnliche Art und Weise aufeinander. Auf der Klöster Kaiser Künstler Tour finden sich Kunst und Natur, Kultur und Landschaft auf engstem Raum vereint. Von prachtvollen Schlössern und geheimnisvollen Klöstern über idyllische Wege durch stille Täler – hier eröffnen sich neue Perspektiven vor den Toren Wiens. Was bereits weltberühmte Künstler:innen einst als Rückzugsorte nutzten, bietet auch heute viel Raum, den eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Im Weinviertel eröffnet sich Radfans ein schier endloses Radwegenetz. Eines der Herzstücke sind die Sternfahrten rund um Retz, wo man besonders spürt, dass der Wein hier zu Hause ist. Ein Hauch von Nostalgie liegt über den »Dörfern ohne Rauchfang« und alten Kopfsteinpflasterwegen, wo heute gesellige Weinfeste und kulinarische Veranstaltungen aller Art stattfinden. Wenig verwunderlich, dass die traditionellen Kellergassen beliebte Treffpunkte für Radfahrer:innen sind, um zu rasten, einzukehren und zu verweilen.

KOPF AN KOPF MIT DEM STROM

Der Donauradweg verbindet auf seiner rund 210 Kilometer langen Etappe zwischen Ybbs und Bratislava Naturgenuss mit zahlreichen Energieplätzen direkt am Wasser. Entlang der sanften Weinberge und historischen Ortschaften entfaltet sich die Donau in voller Kraft. Zwischen beeindruckenden Ruinen, Badestränden und Sonnenterrassen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ganz bewusst innezuhalten und neue Energie zu schöpfen. Marillen- und Weingärten, Kletterfelsen oder charmante Heurigenlokale – selten findet man Ruhe und Vielfalt so angenehm kombiniert wie beim Radfahren entlang der Donau.

Nicht alles oder jedes, sondern das wirklich Besondere verraten Ihnen unsere fein kuratierten Reisetipps, die von Locals persönlich stammen oder gute Freunde und Freundinnen

Auf den Wexl Trails warten Freiheitsgefühle und Adrenalinkicks.

vor Ort empfehlen. Nähere Informationen zu den Rad-Entdeckertouren finden Sie unter www.niederoesterreich.at/entdeckertouren-rad.

INSPIRIEREN LASSEN! NIEDERÖSTERREICHS RADKARTE MIT DEN SCHÖNSTEN TOUREN UND REISETIPPS KOSTENLOS BESTELLEN ODER DOWNLOADEN:

Planen Sie Ihren Urlaub in Niederösterreich? Wir helfen gerne weiter: Tel +43 (0)2742/9000-9000 info@noe.co.at, www.niederoesterreich.at visitniederoesterreich visitniederoesterreich

Silke Jäger Hitze stresst den Körper von Schwangeren. Durch den Klimawandel werden Frühgeburten zunehmen.

TEXT

In den meisten Ländern der Welt sorgt der Klimawandel für mehr als doppelt so viele Hitzetage, die für Schwangere gefährlich sind.

22 Tage pro Jahr waren das in Deutschland während der vergangenen fünf Jahre, 27 in Österreich: So oft war die Hitze so groß, dass sie ein Risiko für die Gesundheit von Schwangeren darstellte. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Bericht von Climate Central.

Derzeit endet circa eine von zehn Schwangerschaften mit einer Frühgeburt. Doch angesichts der Klimaprognosen rechnen WissenschaftlerInnen damit, dass Frühgeburten häufiger werden. Im Jahr 2033 könnten circa 15 Prozent der Geburten Frühgeburten sein. Oder anders gesagt: Fast jedes sechste Kind könnte zu früh auf die Welt kommen. Das zeigt eine im Juli 2023 veröffentlichte Studie des Universitätsklinikums Hamburg, die

Einlingsschwangerschaften einer Hamburger Spezialklinik der Jahre 1999 bis 2021 untersucht und unter anderem Zusammenhänge zu den Wetterdaten für diesen Zeitraum geprüft hat

Hauptursache für das gestiegene Frühgeburtsrisiko ist Hitzestress für werdende Mütter. Was bedeutet eine Frühgeburt für ein Kind, wieso macht Hitze Frühgeburten wahrscheinlicher, und wie lässt sich die Gesundheit von Müttern und Kindern im Klimawandel besser schützen?

FOLGEN EINER FRÜHGEBURT FÜR DAS KIND

Eine Frühgeburt birgt verschiedene Gesundheitsgefahren sowohl für die erste Lebensphase als auch für das weitere Leben. Das Gesundheitsrisiko für Frühgeborene lässt sich anhand verschiedener Faktoren abschätzen.

Normalerweise dauert eine Schwangerschaft ungefähr 40 Wochen. Kommt ein Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt, gilt es als Frühgeburt. Frühgeborene können nach der Dauer der Schwangerschaft und nach ihrem Geburtsgewicht in Kategorien eingeteilt werden.

Ein wesentlicher Faktor für die Abschätzung von Komplikationen ist der Reifegrad der Organe zum Zeitpunkt der Geburt. Dabei gilt grob: Je jünger und leichter ein Kind ist, desto höher ist sein Risiko für Komplikationen, zum Beispiel für einen Stopp der Lungenreifung. Dann kann die Lungenfunktion ein Leben lang eingeschränkt sein; das kann das Herz-Kreislauf-System dauerhaft belasten. Generell haben zu früh Geborene ein höheres Risiko für Infektionen, Allergien und Asthma. Frühgeburten können die Entwicklung des Kindes aber auch insgesamt verzögern und mit Konzentrationsstörungen und schlechteren Schulleistungen zusammenhängen. Das betrifft auch Kinder, die als modera-

Frühgeburten nach Schwangerschaftsdauer:

1. Extrem frühe Frühgeburt: Die Geburt findet vor der vollendeten 28. Schwangerschaftswoche statt

2. Frühe Frühgeburt: Die Geburt findet zwischen vollendeter 28. und 32. Schwangerschaftswoche statt

3. Mäßig frühe Frühgeburt (auch späte oder moderate Frühgeburt genannt): Die Geburt findet zwischen vollendeter 32. und vollendeter 37. Schwangerschaftswoche statt

Frühgeburten nach Geburtsgewicht:

1. Extrem niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 1000 Gramm

2. Sehr niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 1500 Gramm

3. Niedriges Geburtsgewicht: Das Kind wiegt weniger als 2500 Gramm.

te Frühgeburten zur Welt kamen, wie die ABCD-Studie, eine aktuelle Studie an fast 12.000 Kindern in den USA, nahelegt. Hitzestress erhöht das Risiko für eine Frühgeburt. Der Zusammenhang zwischen Frühgeburten und gefährlichen Hitzetagen im letzten Schwangerschaftsdrittel zeigt sich in vielen Ländern, zum Beispiel in China, Nepal, Südafrika, Burundi, Nigeria, Haiti und den USA. Aber auch in Europa nehmen Gesundheitsprobleme in der Schwangerschaft an Hitzetagen zu.

Eine Gradzahl, ab der Hitze zur Gesundheitsgefahr wird, kann man leider nicht nennen. Ausschlaggebend ist die gefühlte Temperatur. Sie hängt auch von der Luftfeuchtigkeit und von den Windverhältnissen ab – und natürlich von der Konstitution einer Person.

HITZESTRESS BELASTET MUTTER UND KIND. In einer Langzeitstudie untersuchen For-

Climate Central ist eine Non-Profit-Organisation aus WissenschaftlerInnen und KommunikationsspezialistInnen. Sie sammelt Fakten über den Klimawandel und erklärt, wie er das Leben der Menschen verändert.

Die Abkürzung ABCD steht für Adolescent Brain and Cognitive Development, übersetzt: Heranwachsendes Gehirn und kognitive Entwicklung. Die ForscherInnen wollten herausfinden, wodurch bestimmte Schwierigkeiten entstehen, die den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen. Das betrifft zum Beispiel den Wortschatz, die Lesefähigkeit, die Mustererkennung, das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit. Dafür testeten sie neun- bis zehnjährige Kinder in diesen Bereichen.

Dabei stellten sie fest, dass Kinder, die in der 32. oder 33. Woche als moderate Frühgeburt zur Welt gekommen waren, häufiger Schwächen im Wortschatz sowie mit dem autobiografischen und dem kurz- und langfristigen Erinnerungsvermögen hatten. Auf die Testergebnisse hatten sozioökonomische Faktoren, wie zum Beispiel das Einkommen und Vermögen der Eltern, keinen Einfluss. Auch Verzerrungen durch genetische Faktoren rechneten die WissenschaftlerInnen aus den Ergebnissen heraus.

Allerdings stach den ForscherInnen etwas anderes ins Auge: Kinder, die zwischen der 28. und der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurden, hatten weniger kognitive Defizite als zwischen der 32. und der 37. Woche geborene Kinder. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die frühen Frühgeborenen intensiver gefördert wurden.

scherInnen des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) seit 2011, wie sich der Lebensstil einer werdenden Mutter auf die spätere Gesundheit des Kindes auswirkt. Das Ziel der Studie ist, molekulare Mechanismen zu entschlüsseln, die bereits vor der Geburt die Grundlagen für spätere Gesundheitsprobleme legen.

Unter den zahlreichen Einflussfaktoren, die die ForscherInnen dabei fanden, befindet sich auch Hitzestress. Dieser Stress entsteht, wenn der Körper der Schwangeren seine ganze Kraft darauf verwendet, sich selbst und den Körper des Säuglings zu kühlen und das Baby gleichzeitig zu versorgen.

Dabei steigt das Risiko für eine späte Frühgeburt in den ersten sieben Tagen nach einem Hitzetag. Das stellten ForscherInnen des UKE beim Vergleich von Geburtsdaten mit Wetterdaten fest. Blieb es länger als zwei Tage heiß, kam es vermehrt zu vorzeitigen Wehen – vor allem, wenn eine erhöhte Luftfeuchtigkeit das gefühlte Wärmeempfinden steigerte. Vorzeitige Wehen können eine Frühgeburt ankündigen.

Besonders gefährdet für eine Frühgeburt sind nach den Daten der Forschenden weibliche Babys. Warum das so ist und welche molekularen Mechanismen zu einem höheren Frühgeburtenrisiko führen, verstehen die WissenschaftlerInnen aber noch nicht ausreichend.

Was genau führt nun zu einem Anstieg des hitzebedingten Frühgeburtsrisikos? Über die genauen Mechanismen rätseln Forschende noch. Die Ursachenforschung ist schwierig, weil es aus ethischen Gründen nicht erlaubt ist, Schwangere absichtlich Hitzestress auszusetzen. Aus Stammzellforschung und Untersuchungen an Tieren leiten ForscherInnen vor allem drei Theorien ab.

THEORIE 1:

VERÄNDERTER BLUTFLUSS UNTER HITZEBEDINGUNGEN

Bei Stress steigt die Herzfrequenz, dadurch wird die Plazenta weniger gut durchblutet. Dann gelangen weniger Sauerstoff und Nährstoffe zum Kind. Bei Hitze weiten sich die Gefäße, um mehr Wärme an die Umgebung abgeben zu können. Dazu kommt: Im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn Frauen bereits zugenommen haben und das Gewicht des Kindes auf die Hauptvene drückt, gelangt weniger Blut zum Herzen. Beides kann dazu führen, dass die Gebärmutter schlechter durchblutet und die Versorgung des Kindes beeinträchtigt wird, vermuten die Hamburger ForscherInnen.

THEORIE 2:

GESTÖRTER SCHLAFRHYTHMUS DURCH TROPISCHE NÄCHTE

Fehlender Schlaf durch tropische Nächte verstärkt den Effekt weiter. Der Körper schüttet in dieser Situation weniger Schwangerschaftsund mehr Stresshormone, wie zum Beispiel Cortisol, aus. Diese Stresshormone können über die Plazenta zum Baby gelangen. Übersteigt die Konzentration der Stresshormone eine gewisse Schwelle, kommt es zu vermehrter Zellteilung im kindlichen Organismus. Dabei können Zellen sterben oder geschädigt werden, die wichtig für die Reifung von Organen und des Immunsystems sind. Das könnte die

Schwüle Hitze ist für den Körper belastender, da bei hoher Luftfeuchtigkeit, wenig Wind und starker Sonneneinstrahlung die gefühlte Temperatur die gemessene Lufttemperatur übertrifft. Das erschwert die körpereigene Kühlung.

Das AutorInnenteam von Climate Central zählte für seinen Bericht in 247 Ländern die Tage, an denen lokal die maximale Temperatur höher lag als an 95 Prozent der Tage. Dazu verglichen sie die Werte mit einem Zeitraum zwischen 1991 und 2020. Nach Ansicht der ForscherInnen ergibt sich daraus ein Schwellenwert, ab dem das Risiko für eine Frühgeburt steigt. Für Deutschland heißt das: Der Klimawandel sorgte für zwölf gefährliche Hitzetage mehr pro Jahr, jeweils insgesamt 22 Tage in den Jahren zwischen 2020 und 2024 im Durchschnitt. Und in Österreich kamen gefährliche 17 Hitzetage dazu, eine Steigerung von über 60 Prozent auf insgesamt 27 Tage pro Jahr mit erhöhtem Risiko für Schwangere.

Vor allem, wenn die Temperaturen an mehreren Tagen hintereinander die errechnete Marke überschreiten, steigt die Gefahr für Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel. Dabei gilt: Je länger eine Hitzewelle dauert, desto höher ist das Gesundheitsrisiko für sie –übrigens auch für Bluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes, Krankenhauseinweisungen und Tod.

erhöhte Allergieneigung von Frühgeborenen erklären.

ENTZÜNDUNGSKASKADE AUF ZELLULÄRER EBENE.

Hitzestress könnte ebenso einen Entzündungsvorgang in Gang setzen, wodurch vermehrt Prostaglandin ausgeschüttet wird. Dieses Hormon macht den Gebärmuttermund weicher. In Tierversuchen zeigte sich bei Hitze auch eine erhöhte Konzentration von Oxytocin, eines Hormons, das Wehen auslösen kann. Wahrscheinlich wirken diese drei Faktoren zusammen und verstärken sich teilweise gegenseitig.

Auch die Gesundheit der Mütter leidet unter einer Frühgeburt. Eine 2018 veröffentlichte Studie, die Daten von über 1000 Müttern aus den USA untersuchte, die an einer Langzeitbeobachtung teilgenommen hatten, belegte ein höheres Risiko für Bluthochdruck und koronare Herzkrankheiten (also Verengungen der Herzgefäße) für Mütter nach einer Frühgeburt. Ihr

Mehr als 800 Schwangere haben an der sogenannten Prince-Studie teilgenommen. Prince steht für Prenatal Identification of Children’s Health, übersetzt: Vorgeburtliche Identifikation der kindlichen Gesundheit.

»Guter Hoffnung« zu sein –ein altmodischer Ausdruck für Schwangerschaft – fällt unter diesen Umständen nicht gerade leicht.

Oft fühlen sich Mütter von Frühgeborenen noch monatelang nach der Geburt gestresster, müder und aggressiver als Mütter, deren Kinder zum errechneten Termin geboren wurden.

Risiko für Depressionen bleibt noch lange nach der Geburt erhöht.

Wie kann man Schwangere vor den Folgen des Klimawandels besser schützen?

Erstens ist wichtig, dass die Gesundheitsversorgung möglichst gut auf den Bedarf von Schwangeren an Hitzetagen vorbereitet ist. Deshalb plädieren verschiedene Berufsverbände der Gynäkologie und Geburtshilfe dafür, die Prävention von Schwangerschaftsproblemen durch Hitzestress voranzutreiben. Das heißt: Der Treibhausgasausstoß muss sinken – je schneller und stärker, desto besser für die Gesundheit.

Viertens muss das Gesundheitssystem klimaresilienter und nachhaltiger werden. Dazu gehört auch, Hebammen und GynäkologInnen stärker bei der Entwicklung von Hitzeaktionsplänen einzubeziehen und Frauen und Schwangere als Risikogruppe mitzudenken. Derzeit müssen Schwangere noch viel zu oft mit überhitzten Kreißsälen zurechtkommen. Außerdem sorgt chronischer Personalmangel für zusätzlichen Stress: Es bleibt kaum Zeit für die Bewältigung der normalen Aufgaben. Wenn Schwangere bei Hitze mehr Fürsorge brauchen, zum Beispiel zur Abkühlung des Körpers und zur Stabilisierung des Kreislaufs, fehlt dafür häufig die Zeit.

Fünftens muss notwendiges Wissen über Hitzestress in der Schwangerschaft ein fester Teil von Ausbildung und Studium der Gesundheitsberufe werden.

Klimaresiliente Gesundheitssysteme sind sowohl auf Extremwetterereignisse vorbereitet als auch in der Lage, mehr chronisch Kranke zu versorgen. So steigt zum Beispiel durch den Klimawandel die Zahl der AllergikerInnen.

Zweitens müssen kommunale und überregionale Regierungen die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben. Dazu gehört insbesondere die Begrünung von Städten. Mehr Schatten und niedrigere Temperaturen in Grünanlagen reduzieren den Hitzestress an heißen Tagen. Parks sind aus vielen Gründen gut für die Gesundheit, auch weil sie soziale Kontakte fördern und Zellen verjüngen. Sie sind regelrechte Jungbrunnen. Zudem sollen Hitzeaktionspläne besonders gefährdeten Gruppen helfen, rechtzeitig klimatisierte öffentliche Räume aufsuchen zu können.

Drittens müssen die Auswirkungen des Klimawandels auf Schwangerschaft und Geburt besser erforscht werden. Das fordern MedizinerInnen, zum Beispiel: Wie wirken sich hohe Feinstaub- und Ozonkonzentrationen auf die Gesundheit von Mutter und Kind aus? Beeinflusst Hitze die Organentwicklung im Mutterleib? Wie hängen Schwangerschaftskomplikationen mit den höheren Temperaturen zusammen?

Fachleute bescheinigen dem deutschen Gesundheitswesen, derzeit nicht ausreichend auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereitet zu sein. Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit unterstützt Gesundheitseinrichtungen bei der dafür notwendigen Transformation. Dazu entstand das Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin und Gesundheitseinrichtungen (Klimeg). Es bietet Materialien, Workshops und Beratung an. Auch in Österreich gibt es noch Luft nach oben. Ein Klimaresilienzplan, wie ihn etwa Kanada oder Schweden haben, soll erarbeitet werden. Grundlage dafür ist ein Bericht, den das österreichische Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2024 in Auftrag gab. Ein Zielkatalog zeigt den Weg dorthin auf.

Düstere Klimaprognosen erhöhen das Stressniveau für Schwangere noch aus anderen Gründen: Wenn (kriegerische) Konflikte und wirtschaftliche Probleme zunehmen, steigt auch die Zukunftsangst. So steht bereits für Kinder, die noch gar nicht geboren sind, die Gesundheit auf dem Spiel und es werden schon früh die Weichen in Richtung Krankheiten gestellt – und das, obwohl diese Entwicklung mit einem ambitionierteren Klimaschutz vermeidbar wäre. »Guter Hoffnung« zu sein – ein altmodischer Ausdruck für Schwangerschaft – fällt unter diesen Umständen nicht gerade leicht.

In deinem Tempo durch deine Stadt. Top-Kondition

zu Top-Konditionen. Du kannst alles erreichen!

Immer in Bewegung: Ein Abo von WienMobil Rad bringt dich jeden Tag fit und flexibel ans Ziel.

Die gefühlte Temperatur hat sehr objektive Auswirkungen. Wenn auch nicht für alle die gleichen.

TEXT

Irina Zelewitz

Dr. Peter Hoffmann ist Klimaforscher am Climate Service Center Germany (Gerics), einer Einrichtung des Helmholtz-Zentrums Hereon.

Sie ist fixe Nebendarstellerin im Wetterbericht und auch die meisten Smartphone-Apps bieten sie ergänzend zur Anzeige der tatsächlichen Temperatur an: die gefühlte Temperatur. Anders als ihr Name vielleicht vermuten lässt, ist sie ein durchaus hilfreicher Indikator dafür, welche Belastung die Wetterbedingungen für unseren Körper darstellen. Denn sie drückt aus, an welche Temperatur dieser sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen anpassen muss. Und der Einsatz dieser Werkzeuge verlangt ihm so einiges ab.

»Unser Körper muss seine Kerntemperatur halten, dazu hat er Mechanismen, wir nennen das Thermoregulation«, erklärt Peter Hoffmann, Klimaforscher am Climate Service Center Germany (Gerics) – und diese Anstrengungen hängen eben nicht nur von der Temperatur, sondern auch von Wind, Luftfeuchtigkeit, Sonnenstrahlung wie auch der Abstrahlung von Ge-

bäuden und Boden ab. »Die Summe dieser Effekte wird als gefühlte Temperatur zusammengefasst«, sagt Hoffmann, »und die Anpassung an diese, ein Beispiel hierfür ist das Schwitzen, nicht ausreicht oder gestört ist, kann das auch negative Auswirkungen haben, etwa Hitzestress. Der ist vor allem ein Problem bei Kindern oder geschwächten Personen«. Wenn nämlich die Thermoregulation eines Körpers nicht so gut funktioniert, droht schon früher Hyperthermie (Überhitzung) bis zum Hitzekollaps. Allerdings kann sie, auch wenn sie funktioniert, selbst zur Belastung werden: zum Beispiel, indem der Körper durch Weitung der Blutgefäße mehr Wärme abgibt, dadurch der Blutdruck abfällt und das Herz-Kreislauf-System belastet.

Die gefühlte Temperatur fließt aus diesen Gründen auch in die Hitzewarnungen mit ein

– sie bietet Orientierung nicht nur für Vulnerable und deren soziale Umgebung. »Wenn ich mich zum Beispiel frage, ob ich mein Kind noch zum Fußballspielen rausschicken soll oder ob es dazu zu heiß ist, ist ein Blick auf die gefühlte Temperatur sinnvoll«, aber man solle sich nicht die Illusion machen, dass das nur bestimmte Gruppen betreffe, betont Hoffmann, »es ist wichtig, dass Bewusstsein entsteht, dass Hitze den Körper stresst – auch den von jungen, fitten Menschen«. Wer weiß, dass gefühlte Hitze zum Beispiel auch Aktivität berücksichtigt, denkt vielleicht auch daran, das eigene Aktivitätslevel an diesen Tagen runterzuschrauben und plant schon im Vorhinein entsprechend. Über mehr Aspekte des erwarteten Wetters als Temperatur, Bewölkung und vielleicht noch Windaufkommen informieren sich ja die wenigsten Menschen im Vorhinein. »Die gefühlte Temperatur enthält die wichtigsten Einflussfaktoren – die man selber eben unter Umständen ja nicht kennt«.

GEFÜHLE AUSTESTEN

Wo ein Gefühl, da muss auch ein Lebewesen sein – wie also wird festgestellt, wie Umgebungsbedingungen sich für uns anfühlen? Um nun für einen bestimmten Tag die gefühlte Temperatur zu ermitteln, werden alte Untersuchungsergebnisse mit neuen Wetterdaten kombiniert: »Zugrunde liegen größere Studien und Befragungen, unter anderem aus den 1970ern, bei denen Menschen in Kammern mit unterschiedlichen Temperaturen gesetzt und gefragt wurden, ob ihnen zu warm oder zu kalt ist«, erklärt Hoffmann und schickt nach: »Man muss dazu sagen, dass sich bei jeder Temperatur mindestens 5 % nicht wohlfühlen.« Die echte Komfortzone ist also begrenzt intersubjektiv gültig feststellbar. Modellierungen versuchen, Standardmenschen zu definieren.

In Deutschland ist das Modell, das üblicherweise herangezogen wird, der Klima-Michel. Er soll den Standardmenschen mimen, an dem wir uns orientieren – wenn der Wetterbericht Auskunft über die gefühlte Temperatur gibt, dann meint er damit die für ihn. Und er ist ein »flott gehender« Waldspaziergänger, der bei 1,75 Größe 75 Kilogramm wiegt. In puncto Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen

entspricht er vermutlich eher einem Idealtypus – klar ist, wenn wir uns von diesen Bedingungen entfernen, verspüren wir auch extremere gefühlte Temperaturen. Es gibt durchaus auch Modellierungen, die etwa gezielt ältere Menschen in den Mittelpunkt stellen – aber die von einer Klima-Michaela im Seniorinnenalter gefühlte Temperatur ist noch nicht dem täglichen Wetterbericht zu entnehmen.

Jenseits der individuellen Möglichkeiten, die gefühlte Temperatur zu berücksichtigen, weist Hoffmann wie viele ExpertInnen eindringlich darauf hin, dass viele Kommunen noch keine Hitzeaktionspläne haben. Die brauche es, »auch in Städten, wo es gar nicht so heiß ist, etwa Hamburg, das inzwischen über einen Hitzeaktionsplan verfügt, bedeutet eine Zunahme von Hitzetagen einerseits Aufklärungsbedarf, andererseits aber auch, dass eine Stadt mit ihnen kalkulieren muss, etwa auch damit rechnen, dass mehr Leute in die Notaufnahme kommen«. Hoffmann ist als Leiter einer vom deutschen Forschungsministerium geförderten Nachwuchsgruppe außerdem besonders die langfristige Perspektive und daher ein Arbeiten entlang der folgenden Frage wichtig: »Wie bauen wir unsere Städte so, dass die Hitzehotspots identifiziert werden – und mit welchen Maßnahmen kann dort die gefühlte Temperatur gesenkt werden?«

In der Ursachenbekämpfung schließlich führe an der Reduktion von Treibhausgasemissionen nichts vorbei. Hoffmann beforscht derzeit auch das Zusammenspiel unterschiedlicher klima- und gesundheitsrelevanter Faktoren in Städten: etwa die Effekte von emissionsreduzierenden Mobilitätsverhalten und Energieproduktion durch Photovoltaikanlagen in Städten auf die Gesundheit der Stadtbevölkerung. Manche dieser Faktoren hätten eben auch wieder direkte Auswirkungen auf das subjektive Hitzempfinden: »Es ist wichtig, dass, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, sie dabei auch vor Hitze geschützt sind. Wenn wir das in Modellierungen berücksichtigen, können wir für Win-win-Situationen sorgen.« Eine Antwort laute daher oft: mehr Bäume. Aber es ist dabei eben auch nicht egal, wo und welche gepflanzt werden.

BMFTRNachwuchsgruppen

Globaler Wandel

Peter Hoffmann leitet eine der vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Nachwuchsgruppen. »CoSynHealth«

Im Rahmen der Nachwuchsforschungsgruppe wird am Climate Service Center Germany im Projekt zu Konflikten und Synergien unterschiedlicher Szenarien für eine CO2-neutrale, gleichzeitig gesunde Stadt gearbeitet..

Eine Uhrzeit, ab wann es zu spät zum Lüften zur Raumabkühlung ist, gibt es nicht. Das hängt vom Wetter oder der Sonneneinstrahlung in einen bestimmten Raum ab. Um Diskussionen abzukürzen, kann man sich an dem Grundsatz orientieren, dass Lüften so lange (oder so bald wieder) Sinn macht, wie die Außentemperatur die Innentemperatur nicht übersteigt. Auch Pflanzen und Beschattung im Außenbereich können sich auf die Innentemperatur auswirken.

Auch wenn sie dauerhaft gekippt bleiben, geht bei gekippten Fenstern nur wenig Luftaustausch vonstatten. Dazu kommt, dass durch sogenannte Wärmebrücken, wenn an einer Stelle am Gebäude die Wärme schneller als an umliegenden austritt, wieder Kondensation und Schimmelbildung eintreten können.

Im Umgang mit Hitze halten sich einige hartnäckige Mythen.

TEXT Hanna Stummer

Lüften – das Konzept wurde im Sommer 2024 auf dem amerikanischen Blog Apartment Theory »Deutsches Herbstritual« genannt und als »Wellness-Trend« betitelt, den man unbedingt ausprobieren sollte. Das in den USA offensichtlich weniger verbreitete Lüften ist in Österreich und Deutschland nach wie vor eine naheliegende Grundmaßnahme für ein gesundes Raumklima – und trotzdem kursieren darüber viele Irrtümer. Besonders im Sommer ist falsches Lüften schlicht ineffektiv bis kontraproduktiv.

Der Gedanke, dass regelmäßige oder konstante Luftzirkulation durch lange geöffnete Fenster Feuchtigkeit aus den Räumen ziehen lässt, mag naheliegen – doch tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Warme Außenluft enthält viel Feuchtigkeit und kann in kühleren Räumen (insbesondere in Kellerabteilen) zu Kondensation führen, die wiederum ein ideales Verbreitungsmilieu für Schimmelpilz bietet. Tatsächlich ist die beste Methode gegen Schimmel zeitlich begrenztes Stoßlüften, am besten frühmorgens oder spätabends, da zu diesen Zeiten die Temperaturen am niedrigsten sind. Am kältesten ist es im Laufe des Tages kurz vor oder sogar kurz nach Sonnenaufgang.

Richtiges Stoßlüften reduziert nicht nur Feuchtigkeit, sondern kann, wenn richtig angewendet, die Temperatur in Räumen deutlich senken.

4. VENTILATOREN MACHEN NUR HEISSEN WIND

Ventilatoren kühlen die Luft nicht wirklich, sondern bewegen sie nur. In Kombination mit feuchten Tüchern oder Bettlaken können sie aber durch Verdunstungskälte die Raumtemperatur leicht senken und bieten so eine stromsparende Alternative zur Klimaanlage. Besonders für Räume, in denen Querlüftung nicht möglich ist, kann es hilfreich sein, den Ventilator beim Stoßlüften vor das Fenster zu stellen und so die Luftzirkulation zu beschleunigen.

5. NUR KLIMAANLAGEN KÜHLEN RÄUME EFFEKTIV Klimaanlagen regulieren die Temperatur schnell und effektiv. Doch die Systeme sind teuer und brauchen viel Energie – und auch regelmäßige Wartung, damit sich das Klimagerät nicht zur Keim- und Bakterienschleuder entwickelt. Es gibt durchaus andere Methoden, Räume nachhaltig abzukühlen: Besonders außen an den Fenstern angebrachte Rollläden oder Jalousien etwa verringern die Wärme, die durch Sonneneinstrahlung im Raum entsteht. Auch in Büroräumen ein Klassiker: Viele Elektrogeräte stellen eine relevante Wärmequelle dar und sollten, sofern sie nicht benutzt werden, vollkommen abgeschaltet werden und nicht im Standby-Modus laufen.

Mit einem digitalen Zwilling testet die Stadt München unter anderem Maßnahmen, um die Altstadt klimaresilienter zu gestalten.

Die Stadt München hat einen digitalen Zwilling. Darunter versteht man eine Simulation, die es ermöglicht, weitreichende Tests durchzuführen und Maßnahmen, Design- und Materialentscheidungen auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen oder auch in 3D-Simulationen erlebbar zu machen, bevor sie umgesetzt werden. Zum Einsatz kommen digitale Zwillinge in vielen Bereichen: im Werkzeugbau und in der Produktentwicklung oder eben auch in der Stadtplanung und im Klimaschutz.

Der digitale Zwilling Münchens ist Teil des Projekts Connected Urban Twins (Cut) und wurde in einer Partnerschaft von München ge-

meinsam mit Hamburg und Leipzig entwickelt, als Teil der Smart-City-Strategien der Städte. In einer Laufzeit von fünf Jahren arbeiten 70 Fachleute bis Ende 2025 gemeinsam mit vielen weiteren Partnern an dem Projekt und haben 73 Modellprojekte umgesetzt. Dabei geht es nicht nur um Simulationen, sondern auch um BürgerInnenbeteiligung – viele Einsichten werden möglichst rasch als Open Data zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel für die Modellprojekte ist das Digitale Städtebauliche Monitoring für die Hamburger Verwaltung, das helfen soll, Verdrängungs- und Aufwertungsprozesse in durchmischten (Altbau-)Quartieren zu erkennen – dabei werden auch Daten zur Bevölkerung, der Sozialstruktur und der Mietentwicklung bereitgestellt. Ein anderes ist die

TEXT

Martin Mühl

Künftig soll es möglich sein, von jedem Standort innerhalb von 150 Metern kühle Aufenthaltsorte in der Altstadt zu erreichen.

BürgerInnen beteiligung

Die BürgerInnen Münchens haben regelmäßig die Möglichkeit, vor Ort, im »PlanTreff«, die digitalen Medien einzusehen und mitzudiskutieren. Online können sie das auf der Beteiligungsplattform Dipas

»Kitanetzplanung« in Leipzig, mit dem Ziel, mehr Transparenz für die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen und Wechselwirkungen im Bereich der Stadtplanung zu bringen. Viele weitere Projekte haben mit Themen wie der Energiewende und auch Klima- und Umweltschutz zu tun.

Und in einem der Projekte geht es um die klimaresiliente Altstadt in München. Der digitale Zwilling von München ermöglicht es, Hitzeinseln zu identifizieren und unterstützt die Planung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Künftig soll es möglich sein, von jedem Standort innerhalb von 150 Metern kühle Aufenthaltsorte in der Altstadt zu erreichen. Besonders herausfordernd ist dabei, dass die Attraktivität und der Charakter einer Altstadt mit ihren zahlreichen historischen und denkmalge-

schützten Gebäuden, Plätzen und Straßen erhalten bleiben soll. Zu den Fragen, die mit dem digitalen Zwilling beantwortet werden, gehören unter anderem jene, wie, wo es besonders heiß ist, wo der Handlungsdruck besonders hoch ist, welche Maßnahmen zur Abkühlung die gewünschte Wirkung erzielen oder wie sich diese in die denkmalgeschützten Strukturen des Altstadtensembles einpassen. Das Projekt wurde vom Geodatenservice im Kommunalreferat und dem IT-Referat, dem Referat für Klimaund Umweltschutz und dem Fraunhofer-Institut entwickelt. Zu den geplanten und getesteten Maßnahmen gehören Begrünung oder Entsiegelung. Das Simulationsmodell ermittelt vielfältige Daten und Kennwerte für Tages- und Nachtzeiten, Informationen zu Windströmen, Lufttemperaturen und den Pet-Index, der die gefühlte Temperatur abbildet. Die zentralen Ergebnisse wurden in unterschiedlichen Karten visualisiert und in den dreidimensionalen digitalen Zwilling überführt.

Ergebnis des Projekts ist das Gutachten »Integration von klimaresilienten Grün- und Freiraumstrukturen in die historische Münchner Altstadt«. Durch die Simulation im digitalen Zwilling konnte gezeigt werden, dass die Maßnahmen die Aufenthaltsqualität durch eine deutlich niedrigere Tageshöchsttemperatur erhöhen und auch die Nachttemperaturen spürbar gesenkt werden könnten. Deutlich wird auch, dass passgenaue Maßnahmen individuell für jeden Ort vorgeschlagen werden müssen, um eine möglichst hohe kühlende Wirkung zu erzielen. Noch ist es nicht möglich, alle 150 Meter einen geschützten und kühlen Ort in der Altstadt zu erreichen und sich dort auszuruhen. Und weil sich viele Umgestaltungsideen nicht von heute auf morgen umsetzen lassen, schlägt das Gutachten auch temporäre Maßnahmen und Experimente vor. Dazu gehören Markisen oder Sonnensegel, Pflanzentröge, Wanderbäume oder mobile Nebelduschen. Diese sollen Spielräume zeigen und helfen, weitere Lösungsansätze zu entwickeln.

VIER PFOTEN hat über 300.000 Streunertiere kastriert, geimpft und medizinisch versorgt.

In vielen, vor allem ärmeren Ländern gehören sie zum Straßenbild: abgemagerte und verwahrloste streunende Hunde und Katzen, auf der verzweifelten Suche nach Nahrung, nach Schutz vor Witterung und den überall lauernden Gefahren. Ein großer Teil der Tiere hungert, leidet unter Parasiten, ist krank oder verletzt. Und sie vermehren sich schnell und unkontrolliert: Wird nicht gezielt gegengesteuert, steigt die Population von Streunern exponentiell an.

Seit 1999 hilft VIER PFOTEN in zahlreichen Ländern streunenden Tieren. Ziel ist es, ihre Zahl auf humane Weise nachhaltig zu reduzieren. Die Tierschutzorganisation wendet dabei die so genannte »Catch-Neuter-Vaccinate-Release«-Methode an: Die Tiere werden gefangen, kastriert, geimpft und danach in ihrem angestammten

Revier wieder freigelassen. Wo es nötig ist, helfen die VIER PFOTEN-TierärztInnen mit oft lebensrettender medizinischer Betreuung. Mittlerweile konnte VIER PFOTEN über 300.000 streunende Hunde und Katzen kastrieren, impfen und versorgen.

Jede Spende hilft! Lassen wir die Tiere auf der Straße keinen Tag länger leiden.

»Für streunende Hunde und Katzen ist jeder Tag auf der Straße ein Kampf ums Überleben. Als Tierschutzorganisation ist es daher unsere Pflicht, uns um sie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht weiter vermehren. Aber letztlich ist Tierschutz auch Hilfe für den Menschen: Krankheiten können von Streunertieren auf den Menschen übertragen werden. Eine nachhaltige Streunerhilfe ist daher im Interesse von uns allen«, sagt VIER PFOTENDirektorin Eva Rosenberg. vier-pfoten.at/streuner

Mühl

Rund zwei Jahre konnte in der EU entalkoholisierter Biowein nicht mit Biolabel verkauft werden.

EEcovin

Der größte deutsche, 1985 gegründete Verband ökologisch arbeitender Weingüter in Deutschland.

Entalkoholisierung

Neben der Vakuumdestillation gibt es weitere, selten angewandte Methoden: die teure Umkehrosmose, bei der Wein durch Membranen gefiltert wird, oder auch die in der EU noch nicht zugelassene Spinning-Methode.

Alkoholfrei

Ein Produkt darf so genannt werden, wenn der Restalkoholgehalt unter 0,5 Vol.-% oder 4 Gramm/Liter liegt.

s war schlicht ein Fehler, ein Versehen, dass entalkoholisierter Wein von 1. Jänner 2023 bis 18. März 2025 nicht mit dem EU-Biolabel versehen werden konnte. Dazu geführt hatte, dass mit Dezember 2021 und mit der EU-Verordnung 2021/2117 entalkoholisierter Wein nicht mehr dem Lebensmittelrecht unterlag, sondern dem Weinrecht. Die EU-Öko-Verordnung 2018/848, in der auch der Biowein geregelt ist, wurde aber nicht rechtzeitig angepasst und enthielt keine Regelung für entalkoholisierten Wein, und deswegen konnte dieser auch nicht nach den Biovorschriften auf den Markt gebracht werden.

Einzelne Staaten versuchten, Übergangslösungen zu finden, diese scheiterten aber unter anderem an Streitigkeiten zwischen diesen Staaten – und so kam es, dass für mehr als zwei Jahre auch entalkoholisierter Wein, der geprüfterweise nach den Regeln des biologischen Weinbaus produziert wurde, nur ohne Hinweise auf seine Herkunft im Ökoweinbau auf den Markt gebracht werden konnte. Erst im Februar 2025 wurde die Delegierte Verordnung 2025/405 veröffentlicht – eine Abänderung der EU-Bioverordnung, die die entsprechenden Regelungen enthält. Seit März 2025 ist es wieder möglich, entalkoholisierten Biowein zu verkaufen.

SAUBERE ARBEIT

Nun können WeinfreundInnen darüber diskutieren, ob das Fehlen von entalkoholisier-

tem Biowein für sie ein Verlust war. Im Gegensatz zu anderen alkoholfreien Getränken wie Bier oder auch Schaumwein-Alternativen, etwa aus fermentiertem Tee, ist es bisher kaum gelungen, eine geschmacklich würdige Alternative für stillen Wein herzustellen. Auch wenn es das explizite Ziel verschiedener Entalkoholisierungsmethoden ist, den typischen Weingeschmack zu erhalten.

Bei der nun erlaubten Methode der Entalkoholisierung handelt es sich um Vakuumdestillation. Diese nutzt den Umstand, dass Flüssigkeiten unter niedrigem Druck schon bei niedrigeren Temperaturen verdampfen. Der Siedepunkt des Alkohols sinkt in der Anlage von 78 °Celsius auf 28–32 °C und so kann der Alkohol schonend vom Wein getrennt werden. Dies ist die am weitesten verbreitete Methode, Getränken den Alkohol zu entziehen. Nachdem Biowein im Gegensatz zu konventionellem Wein keine Konservierungsstoffe bei der Entalkoholisierung hinzugefügt werden dürfen, muss hier besonders sauber gearbeitet werden. Die meisten Anbieter lagern die Entalkoholisierung auch deswegen an Spezialisten aus. Es gibt jedenfalls keinen Grund, wieso Biowein von diesen Entwicklungen ausgeschlossen bleiben soll. Denn unabhängig von Geschmacksfragen, die immer auch von der Ziel-

»Für uns widerspricht die Entalkoholisierung von Wein nicht der Idee ökologischen Weinbaus.«

Vincent Hürter, Ecovin

gruppe abhängen, ist klar: Der Markt für Getränke mit wenig oder keinem Alkohol wächst. Laut einer vom Deutschen Weininstitut in Auftrag gegebenen Studie ist der Gesamtmarktanteil von alkoholfreiem Wein in Deutschland mit 1,5 % 2024 zwar noch gering, im Gegensatz zum Vorjahr wurden aber nach einer Steigerung von 56 % auf 2023, 2024 um 86 % mehr alkoholfreie Weine gekauft. In erster Linie zusätzlich zu Wein mit Alkohol.

Alkoholfreier Biowein bleibt trotz der Nachfrage umstritten – auch bei den BioproduzentInnen. Für so manche Biowinze rInnen, vor allem auch jene, die biodynamisch arbeiten, wi derspricht die Entalkoholisierung ihrem Verständnis eines »natürlichen« Produktes. So haben verschiedene Verbände, etwa der Biodynamie-Verband Demeter, eigene Regeln, die in vielen Ländern den Mitgliedsbetrieben die Entalkoholi sierung untersagen. Beziehungsweise es unmöglich machen, diese mit dem Verbandslogo versehen zu verkaufen. Auch der Energieaufwand der Entalkoholisierung widerspricht für manche dem ökologischen Gedanken der Biolandwirt schaft, während andere Wege der Energie- und Ressourcen schonung wie der Verzicht auf die Glasflasche noch recht selten diskutiert werden. Vincent Hürter, Fachreferent für ökologischen Weinbau und Kellerwirtschaft bei Ecovin, hofft auf eine allgemeine Entspannung: »Wir sehen ein gro ßes Interesse der VerbraucherInnen an alkoholfreiem Wein und für uns widerspricht die Entalkoholisierung von Wein nicht der Idee ökologischen Weinbaus.« Biowein darf im Gegensatz zu konventionellem Wein übrigens nur vollständig entalkoholisiert werden – und nicht nur teilweise: »Die Einschränkung, dass der Alkohol nicht teilweise entzogen werden kann, finden wir richtig«, sagt Hürter und verweist auf die vielen Möglichkeiten der Arbeit im Weingarten, mit dem Erntezeitpunkt oder auch im Weinkeller, die WinzerInnen generell Einfluss auf den Alkoholgehalt geben. Die EU-Bio-Verordnung schränkt die Entwicklung von entalkoholisiertem Biowein nun jedenfalls nicht mehr ein.

bis Z

Dieses Jahr werden sortenreine Kräuter und Gewürze ganz genau unter die Lupe genommen. Das gesammelte Kräuterwissen und hilfreiche Tipps stecken im digitalen Kräuter- und Gewürz-ABC von SONNENTOR. Komm mit auf die Mission Kräuterwissen!

www.sonnentor.com

TEXT

Irina Zelewitz

Antihidrotisch, adstringierend, antibakteriell? Das Triple A gegen Schwitzen und Schweißgeruch soll ausgerechnet der altbekannte heimische Salbei (Salvia officinalis) bieten. Ob und wie eingenommen Salbeiblatt zuverlässig eine relevante antihidrotische, also direkt hemmende Wirkung auf die Schweißdrüsen, verspricht, ist noch nicht eindeutig geklärt. Seine adstringierende und antibakterielle Wirkung allerdings ist klar belegt. Drei Beispielsituationen, in denen die Kraft des Küchenkrauts Vorteile bieten kann, sollen inspirieren, diesen Sommer auch auf die Kraft der Pflanzen zu setzen – ohne Wunderwirkung zu erwarten.

LANGER TAG

Auch die Wirkung äußerlich angewendeter Deos, mit oder ohne Aluminiumsalze oder Natron, hat ihre Grenzen. Bei innerlicher Anwendung – also zum Beispiel durch Teetrinken –wirkt Salbeiblatt adstringierend (porenverengend). Bei regelmäßiger Einnahme dauerhafter als ein Deo. Verantwortlich dafür werden die enthaltenen Gerbstoffe (Tannine) wie etwa Rosmarinsäure gemacht, besonders bei einer Einnahme in Tablettenform ist aber durchaus Vorsicht und ärztliche Rücksprache angeraten – um Überdosierungen vor allem durch Einnahme über eine zu lange Dauer vorzubeugen.

MEET

An Handflächen, Fußsohlen und Stirn sind viele ekkrine Schweißdrüsen konzentriert, also jene, die besonders zur Thermoregulation im Einsatz sind. Also Bereiche, die sich nicht unbedingt zum Auftrag größerer Schichten Deo anbieten. Salbei wirkt allerdings auch äußerlich angewendet adstringierend – etwa durch ein Spray oder eine Tinktur. Beides lässt sich aus wenigen Zutaten (Wasser, Salbei, Alkohol) auch selbst herstellen und ist im Kühlschrank nicht nur länger haltbar, sondern gekühlt auch in der Anwendung ein erfrischendes Wellnesserlebnis.

SPORTFRISCH

Schwitzen ist das eine – der Geruch, der durch die freigesetzten Bakterien auf Haut und Kleidung entsteht, allerdings oft störender. Äußerlich angewendet hilft Salbei auch dank seiner anti-

Mit der Deutschen Umwelthilfe haben wir Klimaschutz als Grundrecht durchgesetzt.

Jetzt bringen wir gemeinsam die Bundesregierung dazu, es auch umzusetzen.

Mehr über (Heil-)Kräuter BIORAMA.EU/ HEILKRAUTER

bakteriellen Inhaltsstoffe, Schweißgeruch in Grenzen zu halten, ohne den Vorgang des Schwitzens einzuschränken, den man besonders beim Sport oder anderen Formen körperlicher Belastung ja vielleicht auch zulassen möchte. Der klassische Einsatzfall für ein desodorierendes Pflanzendeo!

für 365 Tage im Jahr

Wer ernten will muss auch säen und das zum richtigen Zeitpunkt, sonst hilft die beste Absicht nicht und der Ertrag bleibt aus. Mit diesem Aussaatkalender wird die Beetplanung zum Kinderspiel, das gepflanzte Gemüse ein wahrer Genuss und das Blütenmeer zum echten Hingucker! Die Übersicht zeigt dir auf einen Blick, welches Saatgut früh in die Erde will und was du auch noch im Herbst aussäen kannst – für 365 Tage voller Wachstum.

Die Blüten von Schnittlauch, Schnittknoblauch, Borretsch, Kapuzinerkresse und vielen mehr sind nicht nur hübsch anzusehen und ein wahres Blüten-Buffett für Bienen und andere Nützlinge, sondern auch für uns Menschen essbar. Als Verzierung auf Salat und Co. dürfen sie einfach mitgegessen werden und verleihen jedem Gericht das gewisse Extra.

Blauer Waldmeister

Cosmea (Schmuckkörbchen)

Färberdistel

Goldmohn

Jungfer im Grünen

Kapuzinerkresse

Klatschmohn

Kornblume

Lampionblume

Lupine

Mädchenauge

Malve Zebrina

Mauretanische Malve

Prachtwinde

Ringelblume

Roter Sonnenhut

Schleierkraut

Sommeraster

Sonnenblume

Stockrose (Bauernrose)

Tagetes

Zinnien Kalifornische Riesen

BIO WILDBLUMEN

Acker-Glockenblume, Arznei-Baldrian, Berglauch, Blut-Weiderich, Dichtblütiger Ziest, Dunkel-Königskerze, Echte Kamille, Echtes Labkraut, Echtes Seifenkraut, Echtes Tausendgüldenkraut, Eigentlicher Kiel-Lauch, Färber-Hundskamille, FelsenNelke, Frühlings-Fingerkraut, Gelbe Skabiose, Gemeine Akelei, Gemeine Schafgarbe, Glanz-Skabiose, Großblütige Königskerze, Heide-Nelke, Kartäuser Nelke, Kleine Margerite, KnäuelGlockenblume, Ochsenauge, Pfirsichblättrige Glockenblume, Pracht-Nelke, Quirl-Salbei, Rosen-Malve, Rote Lichtnelke, SandGrasnelke, Sand-Nelke, Sauerampfer, Steppen-Salbei, Skabiose, Teufelsabbiss, Wiesen-Witwenblume, Wiesensalbei, Wilde Malve

Johanniskraut

Kuhschelle

Natternkopf

Wiesen-Schlüsselblume

Man spürt sofort, welch Anziehungskraft Wildblumen versprühen. Ein wahrer Anziehungsmagnet für Wildbienen und andere Insekten und ein Augenschmaus für uns alle. Wildblumen fördern die Artenvielfalt, sind winterhart und halten längere Trockenperioden gut aus. Win-win-win-Situation für Flora, Fauna und uns Menschen. Viel Freude beim Entdecken der Leidenschaft für Wildblumen!

Hol dir jeden Tag des Jahres frische Vitamine von der Fensterbank. Mit Sprossen & Micorgreens kannst du ganzjährig guten Geschmack ernten. Egal ob altbekannte Kresse, bunte Radieschensprossen oder kleinen Sonnenblumen-Triebe, diese kleinen Kraftpakete verwandeln deine Gerichte in wahre Geschmackserlebnisse. Jeden Tag, einfach immer gut!

Alfalfa

Brokkoli

Kresse

Radieschen

Rettich

Rote Rüben

Rucola

Sonnenblume

Weizengras

Der Einsatz von Gründüngung liefert einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Bodens und sorgt so für eine reiche Ernte. Obendrein sind sie schön anzusehen und fördern die Biodiversität.

BIO

Buchweizen

Gelbsenf

Leindotter

Phacelia

Rotklee / Weißklee

Wicklinse

Sommeraussaat / Winterernte

Wer auch im Herbst & Winter frische Zutaten aus dem eigenen Beet ernten möchte, sollte im Sommer & Herbst das richtige Saatgut aussäen oder ganzjährig im Haus einige Kräuter ansetzen. Neben Spinat und Barbarakraut, können auch Asiasalate, Winter-Endivien, Zichoriensalate und Pastinaken im Winter geerntet werden. Auch Karotten bleiben in der Erde frisch und knackig und werden geschmacklich immer süßer.

Paprika

Pfefferoni Milder Spiral

div. Tomaten / Wildtomaten

Buschbohnen

Edamame Sojabohne

Markerbsen

Prunkbohnen / Käferbohnen

Stangenbohnen

Zuckererbsen

Blumenkohl (Karfiol)

Brokkoli

Chinakohl

Grünkohl

Kohl (Wirsing)

Kohlrabi

Rosenkohl

Rot-/Blaukraut

Stängelkohl

Weißkraut Oststeirerkraut

Weißkraut Ruhm von Enkhuizen 2 Weißkraut Spitz- Filderkraut spät

Karotten Berlikumer 2

Karotten Blanche de Küttingen

Karotten Gniff

Karotten Jaune du Doubs

Karotten Nantaise 2

Karotten Rote Riesen 2

Radies & Radieschen

Rettich Daikon

Rettich Hilds Blauer Herbst u. Winter

Rettich Ostergruß rosa 2

Rettich Zürcher Markt

Winter-Rettich Runder schwarzer

Einlegegurken

Gurken

Melothria (Mexikanische Minigurke)

Asia-Salate

Asia-Salat Senfkohl (Pak Choi) Eissalat

Feldsalat

Hirschhornsalat

Kopfsalat Ovation

Kopfsalat Wintermarie Pflücksalat

Romanasalat

Winter-Endivien

Zichoriensalat

Salat Grüner aus Maria Lankowitz

Blumen- & Kräutermischung / Wildblumenmischung

Rasen-/ Wiesenmischung

Andenbeere

Artischocke

Aubergine / Melanzani

Belugalinsen

Cardy

Echter Erdbeerspinat

Erdkirsche

Flaschenkürbis

Gemüsemalve

Große Brennnessel

Knollenfenchel

Knollensellerie

Kürbis

Litschi-Tomate

Mairüben

Mangold

Neuseelandspinat

Porree

Rote Rüben

Schwarzwurzeln

Speisekürbis

Spinat

Surinam-Spinat

Tomatillo

Wassermelone

Weiße Rüben

Zucchini

Zuckermais

Zwiebeln Ailsa Craig

Zwiebeln Gelbe / Rote Laaer

Zuckermelone

Zuckerwurzel

BIO KRÄUTER

Barbarakraut (Winterkresse)

Basilikum

Bohnenkraut

Borretsch

Dill

Drachenkopf (Türkische Melisse)

Gartenkresse

Koriander

Kümmel

Liebstock (Maggikraut)

Majoran

Oregano-Dost

Pastinaken

Petersilie

Rucola

Salbei

Schnitt-Knoblauch

Schnittlauch

Thymian mehrjährig

Wurzel-Petersilie Halblange

Ysop

Zitronenmelisse

Team & Belegschaft des FC Bayern München werden weitgehend bio bekocht, der Küchenchef des »Casinos« erklärt, wie er einkauft.

TEXT

Thomas Weber

Mittwoch ist Pastatag. Zweimal in der Woche gibt es Fleisch, freitags Fisch. Das sind werktags die Konstanten, auf die sich die 450 MitarbeiterInnen des FC Bayern München verlassen können. »Die Leute sind sehr zufrieden mit dem, was wir kochen«, sagt Markus Zierer, »wir werden mit Lob überschüttet«. Der Küchenchef des »Casinos«, wie die Kantine in der Säbener Straße gleich bei dem Trainingsgelände der Münchner Fußballprofis genannt wird, ist überzeugt, dass das auch damit zu tun hat, dass er beim Einkauf der von ihm verarbeiteten Lebensmittel

»Das Essen ist für unsere

MitarbeiterInnen komplett

gratis.

Kostenvorgabe

gibt es keine. Wir schauen halt, dass wir bei den Kosten die Kirche im Dorf lassen und achten auf gute Qualität.«

Markus Zierer, Küchenchef des Casinos des FC Bayern München

vielfach zu Bioqualität greift. In einigen Warengruppen sogar zu 100 Prozent. Bei den Nudeln und beim Mehl beispielsweise, beim Fleisch, beim Öl und beim Kaffee. 20 Kilo Pasta kauft er Woche für Woche bei Il Golosone aus Regensburg. Die Pastamanufaktur verarbeitet Einkorn, Emmer und Urgetreide zu Nudeln. Die Mehle stammen durchwegs von der Drax Mühle (aus Rechtmehring). Das Fleisch – 140 Kilo pro Woche – von der Tiroler Metzgerei Juffinger. Das Raps- und Sonnenblumenöl beziehen die Bayern bei der Ölmühle Hofbauer. »Die macht unser ehemaliger Greenkeeper«, sagt Zierer. Statt, wie früher, um den Fußballrasen kümmert sich der nunmehrige Ex-Kollege seit ein paar Jahren um seine Biolandwirtschaft. Der Kaffee kommt von Merchant & Friends, einer Rösterei mit Sitz in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten. Mindestens so wichtig wie bio ist dem Küchenchef, dass er um die genaue Herkunft seiner Zutaten Bescheid weiß. Das heißt: Im besten Fall wird bioregional eingekauft. »Kartoffeln aus Ägypten wird man in meiner Küche keine finden«, sagt er. Eine Biozertifizierung hat die Kantine nicht. Zumindest eine hundertprozentige Bioverpflegung wäre allein schon aufgrund von Sponsorenverträgen (z. B. mit Coca-Cola) nicht möglich. Für eine – theoretisch mögliche – Teilzertifizierung sieht Markus Zierer keinen praktischen Bedarf: »Es hat noch nie jemand danach gefragt, ob wir biozertifiziert sind. Also sehe ich keine Notwendigkeit, uns ein Korsett anzuziehen.« Dass annähernd einhundert Prozent Öko möglich wären,

daran hat er keinen Zweifel. Bei manchen Lebensmitteln verzichtet er aber auch bewusst auf Bio. »Beim Gemüse glaube ich nicht an die spanischen Biotomaten«, sagt er, »die sind für mich wenig greifbar. Und den letzten Tropfen Grundwasser aus den trockensten Regionen Spaniens zu holen, das passt für mich nicht zu Bio.« Beim Gemüse sticht im Casino deshalb mitunter die deutsche, bevorzugt: die bayerische Herkunft das anonyme Importprodukt mit Biozertifikat.

»LEBENSMITTEL,

Grundsätzlich ist der 50-Jährige, der sich bereits sein ganzes Leben mit dem bewussten Essen beschäftigt, aber sehr von den Vorzügen von Bio überzeugt: »Bio schafft Wissen und gibt Gewissheit, dass das Tier glücklicher war, schön aufwachsen konnte und nicht aus der Quälanstalt kommt«, sagt Zierer, »und Kaffee oder auch das Getreide fürs Mehl wurden bei Bio nicht unnötig gespritzt.« Seine Überzeugung: »Essen ist Lebensmittel, kein Füllstoff. Wir kochen deshalb auch das, worauf wir selbst gerne Lust haben und alles frisch.« Auch der Fisch werde freitags Blech für Blech frisch zubereitet, Nudeln werden die ganze Mittagszeit über immer wieder frisch gekocht, »die kommen immer al dente raus, wir praktizieren kein Cook&Chill, bei dem alles vorbereitet wird«. Wert lege man auch auf Vielfalt und Saisonalität. Bei der Planung wird darauf geachtet, dass sich die Speisen nicht alle paar Wochen wiederholen. »Die Leute freuen sich dann auch sehr, wenn es alle vier, fünf Monate mal wieder Currywurst gibt«, sagt er. Im Vorhinein wird nicht bekannt gegeben, was es zu essen gibt. »Sonst kommen alle aus dem Homeoffice ins Büro, wenn sie wissen, dass es Schnitzel gibt«, sagt er. Bei der Essensausgabe wird aber genau angeführt, was es zu essen gibt. Am Tag des Gesprächs zum Beispiel: »Allerlei vom Bio-Iberico-Schwein«. Zwei ganze Schweine hat Zierer dafür gekauft und nose to tail verarbeitet. Auch Rinder kauft das Casino im Ganzen.

Gegessen wird im Casino ab 11 Uhr. Die Mittagszeit endet für die Küchenbelegschaft mit einem gemeinsamen Ritual. Jeden Tag setzen

sich alle 13 MitarbeiterInnen um 13 Uhr 30 gemeinsam zu Tisch. »Das Soziale gehört zum Essen einfach dazu«, sagt Zierer. Auch, weil es – wie der Fußballsport – Identität und Gemeinsamkeit stiftet.