2024 - 10

非賣品

出 版: 京港學術交流中心 責任主編: 黃冠麟、何璐璐 編 輯: 甘依婷、呂少群 電 郵: ip@bhkaec.org.hk 電 話: 852-2892 1267

傳 真: 852-2834 5519

地 址: 香港北角英皇道83號聯合出版大厦14樓1404-05室 Unit1404-05, SUP Tower, 83 King's Rd., North Point, Hong Kong

網上彩色電子版請瀏覽 www.bhkaec.org.hk

版權所有,如欲轉載請先與我們聯絡。

02 卷首語

面專題

03 我們離預報火山噴發還有多遠

物專訪

果與獎勵

文傳訊

有謂「一方水土養一方人」,字面很淺,道理很深。歷史與人類學上講的「風土民情」, 指不同的自然環境,會孕育出不同的文化與人。在同一個地球,沈括(1032-1096) 根據自己在太行山和雁蕩山的觀察,提出了土壤侵蝕和沉積理論,根據出土的化石推 論氣候存在變遷;Folliott S. Pierpoint(1835-1917)受啟發譜寫出膾炙人口的《For the beauty of the Earth》。有學者認為,在十七世紀至十八世紀的啟蒙運動,當中包括以 人文精神孕育實驗科學,與及塑造「新科學」的文化實踐網絡,比如理性認識與重新定 義旅遊、土地經濟、採礦、景觀設計、自然歷史這些學門,也塑造了那個時期的詩歌。

蘇軾〈題西林壁〉詩云:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不識廬山真面目,只緣 身在此山中。」以往人類望著山勢,感悟這數以十億年而成的名山大川,而名山大川報 我以文思點點,留下多少文人風流。今日,人類以新科學的視覺去探知地理,在識了地 球真面目的同時,再下啟更多前人從來未見、未想過的科學發現。在當代歸入學科專業 化的探討後,地球科學變成一種純粹科學,與脫離了物質的詩學已經完全分家,但兩者 當中仍有一種美學的羈絆。對地球的認識日益加深,我們對地球、人類過去的理解,必 然會進行當下的意義結構,與其他指定時空的意義結構之間進行對比。沒有人會否定 「人」作為一個行動者,必然隨著特定的社會文化脈絡,而採取不同的策略。換言之, 對於地球科學的認識愈深,作為依托在地球生存的人,對於決定人類命運的未來所走的 每一步,都有更多、更優的選項。

在想像之中,人類為了文明的存續,未來其中一個最重要的決定必然是:星際移民與更 加努力地認識和保護地球。問天需時,然而當於我們處身的這個藍色的行星,絕大部份 人類在驚嘆自然奇觀之美,卻對她所知甚少,巨大的知識落差讓我們在過去謀求發展的 同時,透支了地球資源而不自知。原來,作為能源的煤、油、氣資源,與一直在注視的 碳循環,海洋赤潮和湖泊污染,都與微生物有關。我們一直用之而不知,直至上世紀 八十年代末,學術界通過將地質微生物活動與礦床學結合,進行生物成礦的研究,才明 白地球剛開始形成的時候沒有氧氣,是因為肉眼難以分辨的微生物的活動,才使空氣中 的氧氣逐漸增多,這些大規模的微生物活動對環境產生重大影響,使高等生命的形成成 為可能。

探古尋源是為了認識歷史規律,量以時間尺度,地球物質都是一直演化、質變、運動 的。地球科學重要之處,包括定量刻畫地球礦物和岩石在時間尺度上的演化規律,並闡 明其控制因素,有助於了解地球與人類從何而來、因何而來。深時沉積物質的演化與循 環,忠實地記錄了地球的演化過程:首先地球從太陽系原始星雲盤內形成、增生和分 異;其次是地球殼幔相互作用、岩漿作用、變質作用;最後是生物作用階段,大氧化事 件及生物活動不僅使得海洋和大氣的成分逐漸變化,局部微環境受改造。現今地球礦物 與生物呈現出驚人的多樣性,是其與地球各圈層在數十億年內協同演化的結果,是由一 系列物理、化學以及生物作用導致的。這些過程自地球形成於星際塵埃開始,貫穿了整 個地質歷史。人類以學術研究得知自己的渺小,會更珍惜地球有這一切的巧合的出現。

今期《京港學術交流》,感謝「火山法醫」香港中文大學地質學系的詹彥博士與從事水 文地質研究、來自香港大學地球科學系的焦赳赳教授接受訪問,帶領讀者初窺門徑。本 刊稿期適逢新中國七十五周年華誕,本刊仝人亦借此一隅,祝願人人安和樂利,祖國國 運昌隆。

我們離預報火山噴發還有多遠

一億多年前,現糧船灣延伸至果洲群島一帶,一座直徑長達18公里的超級火山噴發,噴發的 火山灰逾1300立方公里,「它的爆發規模不亞於多巴火山或者黃石公園曾有的那種超級爆 發,這種規模是會引起全球氣候變化,甚至可能引發一些物種滅絕的。」香港中文大學地球

與環境科學系助理教授詹彥博士說起香港糧船灣超級火山的活動歷史。

滄海桑田,火山物質冷卻形成的六角形石柱已完全露出了地表,成為了香港地質公園的標誌 性地貌。「它保留了之前噴發的一系列的結構,包括從淺部的岩柱狀節理,到深部的那些岩 漿通道,到再深部的一些岩漿貯存的區域。」包括柱子彎曲的形態和岩墻在詹彥博士看來都 是非常好的教材,能夠讓人們直接理解火山的結構。「我自己覺得,研究火山活動和地質過 程就像做法醫一樣,憑一些線索去還原整個地質事件的原貌,而香港的火山,則是大自然早 已解剖開來的線索。」

糧船灣破邊洲的六角形石柱,成份是岩漿及熱火山灰,這些溶融狀態的物質冷卻時會形成六角形結 構。(圖源:香港地質公園)

「火山噴發前臨門一腳」的研究

「火山其實就是熔化的岩石(岩漿)出露到地表所形成的現象。所以,在火山學有一系列問

題:首先,岩漿是怎麼形成的?岩漿是什麼成分,有多大的量,形成在地球的哪些地方等

等。我們知道火山在地球上也不是隨機分佈的,它受到一定的構造控制,它們主要分佈在板 塊邊界,像環太平洋火山帶,洋中脊帶等。火山分佈的規律、岩漿形成的原因是全球研究熱 點之一。」詹彥博士首先講起了火山學研究的背景知識。

岩漿形成後到出露至地表之間的運移過程同樣是火山學的重要課題。「岩漿在運移的過程中 可能不會一直運動著,它有可能會在某一深度停留,形成一個岩漿囊,或者我們習慣稱之為 『岩漿房』,我們現在對於岩漿的貯存狀態還有不同的認識。」詹彥博士對常見的「岩漿

房」說法作出細論,「大家以前聽說過『岩漿房』,岩漿房是好比我們有一瓶水,水壺是空 心的,岩漿房裡面的水就是岩漿,房的意思是它裡面是均一的均質液體,這是我們一種傳統 的認識。但是我們新的認識覺得並非如此,它(岩漿儲庫)更像是被一塊洗過的海綿。地下 的話多數還是固體,只有少部分的是液體狀的岩漿,甚至有些氣泡,使得岩漿行為變得更為 複雜。」

詹博士的研究方向是火山動力學,「就是研究火山噴發的機制」。「我主要做的就是火山噴 發前最後的、那『臨門一腳』,是什麼讓這座火山噴發,有什麼蛛絲馬跡可以讓我們預測她 的噴發?」

富爾奈斯火山的「岩漿噴泉」順著地下的裂隙噴湧而出。(圖源:Fabrice Wislez/AP)

法國留尼旺島富爾奈斯火山 在1998年和2015年的兩次 火山噴發是詹彥博士近期的 關注點之一。這兩次噴發都 與地下岩漿順著裂縫上升發 生侵入作用有關,「我們就 想研究它是如何產生這個 縫,岩漿如何到達地表。由 於這兩次噴發的行為不太一 樣,我們還要對比一下是什 麼原因控制了這個岩漿不同

的上升過程。」他指出,岩墻研究對火山防災十分重要,「因為岩漿順著縫上來,最後會形 成類似2018年夏威夷基拉韋厄火山噴發那種熔岩流,雖然不會像聖海倫火山爆發那樣造成巨 大傷亡,但對基礎設施有毀滅性的打擊。一些突如其來的熔岩流,例如剛果尼拉貢戈火山的 熔岩流,就造成了很大的傷亡。」

預測火山災害是火山學研究裡最難的一個問題,詹彥博士和他的科研團隊希望「利用這些已 知的對火山噴發機制的理解,最終達到預測火山噴發的目的」。

預測的新篇章

火山研究的天然難點在於它的活動過程多在於地下,無法直接觀測,這會導致它具有很強的 多解性。此外,火山地區還往往較為偏僻——島嶼、海底,或是其它人跡罕至之處,佈設間 接觀測手段也並非易事。「最大的難點是火山本身。每一座火山都有自己獨特的結構,這是 由它以往的噴發歷史決定的。不同的噴發歷史會導致它有不同的結構,這些結構最終又會影 響到它最後的噴發行為。所以很難用一個簡單的模型來代替所有的火山,每一座火山都得具 體地研究。當然,控制它的物理過程應該都是相似的,但因為結構不同,導致即使在相同的 過程,在不同的地方也有不同的體現。」詹彥博士總結:「火山最終的噴發規律就是沒有規 律,它千姿百態。」

不過這些難點近年也被逐步攻克。詹博士笑言,這得益於遙感技術的大規模發展和應用, 「有了各種遙感技術還有監測手段,就能對這些多解性和不確定的結構有更深入的了解。」

但只通過一些觀測手段來直接預測火山噴發遠遠不夠,科研工作者們如今在追求如何更準確 地預測。為達這一目的,詹彥博士的火山研究中用到了數值模擬,這亦是他研究中的特色方 法。

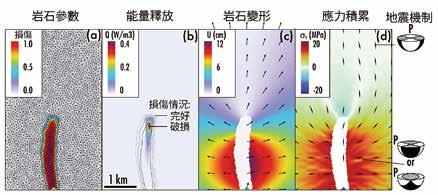

通過耦合多個物理場的數值模擬技術研究地下岩漿的上升過程。(圖源:受訪者提供)

「這像小學數學應用題,把一個問題簡化成簡單的數學形式,然後用各種工具把它解出來就 行。」最關鍵的一步就在於把複雜的地址問題抽象成一個簡單的物理或者數學模型。詹彥博

士和其他採集數據的專家合作,採集地表變形、地震、熱等盡可能多的不同形式的數據,以 求從不同維度約束模型,「這樣的話各種數據之間是相對獨立的,對模型的約束就更準確一 些。這也是為什麼我們有這些多維度數據之後也需要數值模擬。因為普通的像一些簡單的數 學公式,很難把這種多維度的數據都解釋清楚。利用數值模擬,可以將多個物理場合起來, 同時解釋熱、變形還有岩石破裂等一系列行為,把這些行為預測出來後,再跟數據進行對 比,約束模型準確性。」

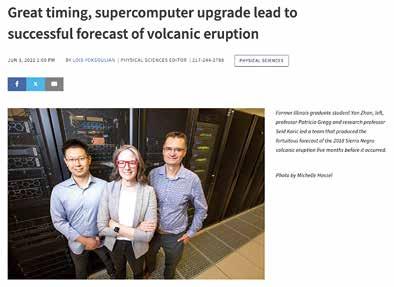

那麼又如何客觀判斷建立出的模型好不好,或者說,模型和數據是否足夠吻合?詹彥博士由 此引出了另一方法——「數據同化」。從天氣預報中得到啟發,詹彥在美國伊利諾伊大學厄 巴納-香檳分校攻讀博士時的導師Patricia

Gregg教授發現天氣預測中的一個常用的數據同化 工具「卡爾曼濾波」,在預測颶風路徑和氣候溫度等方面都非常好用,她思索為什麼不能把 它拿過來在火山預報中用一下呢?受此影響,詹彥從博士生期間就開始研究這一方法。

美國伊利諾伊大學關於成功預報加拉帕戈斯群島 Sierra Negra火山的新聞報道。附圖從左向右依次 為詹彥博士、Patricia Gregg教授和美國國家超級 計算應用中心的Seid Koric教授。

(圖片來源:https://news.illinois.edu/view/6367/913924091)

「它的好處是當你知道觀測有不確定性的時候,你可以用它的不確定性來得出你這些模型的 參數到底有多大的不確定性。所以我們最終並不會得到一個所謂的最好的模型,而是會得到 一系列的模型。這些模型的參數符合一種分佈,在這種分佈下我們就可以說這一系列的模型 是符合了觀測的。」「因為得到了參數分佈,你還能知道參數之間的關係,這意味著你就可 以知道哪一些參數我們可以約束得比較好,哪一些反之。這個其實增加了我們的認知,因為

很多時候我們並不知道,比如說火山,到底是它下面的岩漿成分對它影響大,或是岩漿溫度 對它影響大。」

「一旦你有新的數據,比如在某座火山被觀測到後,我們就可以繼續利用這個數值模型和數 據同化的方法,預測之後的參數分佈。這個其實就是預測火山的行為。」所以,我們離成功 預報火山噴發並不遙遠,隨著觀測技術的應用、數值模型的發展、人工智慧手段的突飛猛

進,可能在不遠的將來火山噴發的預報會和天氣預報一樣普遍。

火山的饋贈

2016年,還是博士生的詹彥跟隨導師研究太平洋附近一個火山島鏈的形成。他憶述當時一 共在亞特蘭蒂斯號考察船上待了一個多月,其中有一次坐深潛器潛下海底到火山底部觀測採 樣。「下潛之前其實我們心裡還是有點害怕,因為畢竟是到兩千多米的水下,水下壓力如此 巨大,而且在一個比較封閉孤立的系統,一共就三個人待在一個半徑大概一米的鈦合金艙 裡。」

「下潛的過程很漫長,大概要八、九個小時,但當時我感覺很快,一瞬間就過完了,所以可 想而知,當時心情還是非常激動的,很興奮。因為第一次到了海底下兩千多米,什麼東西都 是第一次看到的。」詹彥博士描述自己看到的海底火山先前噴發出來的熔岩的形態,表示海 底火山和陸地火山有很大不同,「海底會有很多像枕頭一樣的溶液,我們叫枕狀溶液。它是 由於岩漿噴發之後瞬間遇到水,然後冷卻形成。」即使之後也考察過很多火山,因經歷之特 殊加景色之特別,那次海底火山之行仍是他印象最為深刻的。

火山的壯觀與奇特本身就是自然的得意之作,亦引遊人紛紛。在新技術新知識不斷發展的今

天,除卻災害,火山同時也為人類社會帶來了許多福利。例如地熱資源、礦產資源。火山是 重要的成礦工廠,本質上就是穿透數十公里厚的地殼,把地幔深處的物質帶到地表,其中包 括一些稀有元素,香港之前有的鎢礦也與火山活動密切相關。

火山與地下水、與地震之間的交互作用,是詹彥博士剛申請的一個香港研究資助局的研究課 題。該課題是香港中文大學與英國埃克塞特大學合作,雲集了一批地球物理、火山學、地球 化學、水環境、生物學的學者,希望探索天然的地熱系統和環境是如何進行交互作用。「因

為地下水也很熱,那這些溫度、水環境,生物還有化學上它怎麼交互作用。尤其是在地熱資 源的利用當中是否會對環境產生變化,而這些變化是有益的還是有害的?很多水熱資源像碳 的封存其實也與地下流體貯存有關。」這些均是未知的領域。

詹彥博士期望在研究這些過程當中,能為解決環境問題找到鑰匙,規避一些潛在風險。

深研地下水 溯古更探今

──專訪香港大學地球科學系焦赳赳教授

2024年7月,被譽為中國最美沙漠的內蒙古巴丹吉林沙漠—─沙山湖泊群申遺成功,成為中 國第59項世界遺產。黃沙萬里的巴丹吉林沙漠,擁有世界最高的固定沙山,最密集的沙漠 湖泊。關注此地多年的香港大學地球科學系教授焦赳赳評價「那個地方很安靜,風景非常漂 亮」,並推薦「你們一定要去看看」。

對巴丹吉林沙漠的研究,焦教 授謙稱始於偶然。他最早對巴 丹吉林一無所知,全因一次看

到一名研究法律的博客主乘飛 機時拍攝的一張地面照片,照 片所示的是茫茫黃沙中眾多的 小湖。博主發問「這是什麼地 質景象?請高人指點」。「我 剛看到時我也不知道那是啥東 西。人家博主是學法律的,不 知道那就不知道了,我是搞地 質的,我不知道就有點不好意

博主劉旭霞從蘭州飛烏魯木齊時所拍攝的巴丹吉林沙漠湖區照片,激 起焦教授對巴丹吉林沙漠的興趣。(圖源:https://blog.sciencenet. cn/blog-421287-596146.html)

思。」談及此他笑了笑。當時他請一名博士後幫忙找具體位置,卻未有結果。

「但是過了半年我又想起來這事情,我說不行,一定要找到這個東西。」焦教授打趣,「教

授就是教授。我就問博主拍攝照片的細節:是乘坐哪個航班上照的,什麼時候照的。她告訴 我是從蘭州飛烏魯木齊,全程約3小時,照片大約是起飛後1小時之內照的。那就把空間縮 短了,拍攝地點大概位於全程三分之一的地方,我在谷歌一找就找到了。」「就是巴丹吉林 沙漠中的湖,這一個個,都是小的湖。我們都知道沙漠中一般是沒有水的,但這沙漠裡還有 水,那太好玩了,我說一定要做這個事情。」由是開始琢磨湖水的來源,以此課題展開了調 查研究。

巴丹吉林沙漠中的蘇木吉林湖以及湖邊建於1755年的古廟。該照片獲2017年國際水文地質協 會攝影一等獎。(拍攝者:焦赳赳教授)

焦教授的研究之路,就如同無數次與「巴丹吉林沙漠」相遇,不過都是「發現問題——解決 問題」,「到一個地方來,就認真做一件事」。

「隨波逐流」

焦赳赳生於湖南的一個鄉村,上大學是他那時唯一的出路。他是內地恢復高考後的第三屆考

生,但那個年頭人們對於大學、專業仍懵懵懂懂。「為什麼選這個專業,我們其實是稀里糊 塗的。要哪個大學、幹嘛都不太清楚,報志願就是老師幫你出些點子,他可能也不太清楚, 就這麼上了現在是叫『中國地質大學』的,我是武漢那邊的。」

本科畢業後繼續讀了碩士,「那時候已經有很多人琢磨出國的事情了,我們也考什麼托福這 些名堂。八九年(1989年)(我)就到英國去了,拿了政府獎學金。」在英國伯明翰大學博 士畢業後,焦赳赳到美國做了兩年研究,因愛人在香港,他也就隨之而來。在他口中自己是 「沒有任何偉大的理想」,上大學、出國、來香港,「反正是一種隨緣」。

「某地區的地下水資源評價」,或是「某個大的含水系統的地下水污染問題」,諸如此類, 是地下水研究的最傳統的問題。但是到了香港之後,焦教授發現香港基本不用地下水,「我 覺得我原來琢磨的事情都用不上了。」於是他將目光轉向香港特有的問題上,「比如你看香 港到處都是海,我們做得比較早的是琢磨這個地下水和海水有什麼動態關係,這是最早的一 些課題。」在他看來,做研究不需去人多的地方,香港就有著各種稀奇古怪的問題,「並不

是我們特別聰明,而是問題出來了我們就去琢磨,慢慢的我就丟開了一些傳統的地下水問 題,轉做一些跟工程、環境有關的東西。」

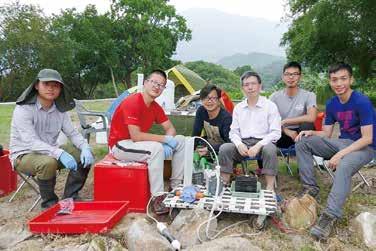

他的研究視角豐富又切實,涉及地下水與邊坡穩定性、濱海地下水與海水的動能關係、海底 地下水向海排泄和近海生態環境、海水入侵地質災害的調查與防治對策等方向。迄今,焦教 授已發表SCI論文220餘篇,與Vincent Post合著《Coastal Hydrogeology》一書;並先後

主持國家自然科學基金重點項目、香港研究資助局項目等16項;曾獲2023年度美國地質學

會O.E. Meinzer(邁因策爾)獎和美國國家地下水協會M. King Hubbert獎,早些年還獲得 美國地下水協會John

Hem傑出貢獻獎、香港大學理學院優秀教師,倫敦地質協會2022年度

Ineson Lecturer;亦擔任新加坡地下水資源評價顧問達六年之久。

「民族的即是世界的」

香港自1841年開埠、港英管治下,長期進行填海工程且規模龐大,對此焦教授表示填海會 改變整個地下水系統。「人的活動對自然系統的影響是持續的,看似不知不覺卻持續在改 變」。他指出,根據計算模擬,整個自然系統對填海的反應可用百年計。香港填海逾百年, 最早期的填海對整個系統的影響可能都還沒完全結束。

焦教授提起多年前香港機場的一樁「奇聞」。大嶼山國際機場是將赤鱲角夷平同時填海十平 方公里而建成。2000年,逢夏日大雨之際,大嶼山新機場北跑道都會大面積拱起,「拱起 直徑可達100米,這是很危險的事情」。焦教授應香港機場管理局邀請前往察看、研究,最 終發現原因很簡單——「機場跑道都是瀝青,瀝青透水性是很差的,要是下大雨的時候,跑 道表面有一層薄薄的水,就把地面所有的氣孔進一步堵死了,像鐵板一塊。」碰到漲潮時, 2016年5月焦教授和他的學生們在香港吐露港海邊研究海岸帶地下水。

地下水位跟著漲高,淺部土層中的空 氣無處可去,土層間高壓形成,跑道 隨之拱起。「解決問題也好簡單,比 如在跑道兩邊打一些斜的孔把氣排走 就行了。」亦因此,焦教授認識到地 下土層空氣的壓力也和海水位波動有

關,他開始研究這個問題,「也是全 世界第一家大學做這課題」。

另一案例與香港迪士尼樂園有關。焦

教授介紹,竹篙灣東北岸的「尖角」 曾是造船廠「財利船廠」扎根之處,

大嶼山機場跑道受潮汐影響導致土層中空氣高壓和引起的拱 起、破壞。(圖源:香港機場管理局)

「下面有很多污染物,甚至包括致癌物,政府要花很多錢去治理污染物才能建成迪士尼樂 園,當時也引得民眾抱怨。」焦教授團隊就此做出一個模型,分析填海前後,地下水的運動 和污染物的遷移。原先他們擔心污染物會流到迪士尼樂園方向,政府亦因此設了監測口,但 令研究者們和政府都意想不到的是,迪士尼樂園並沒有監測到污染物,最後各方皆大歡喜, 甚至以為是因某些措施達到的效果。但真正的原因是:填海工程改變場,造成了分水嶺的變 化,使得污染物最終向西北邊流去。他笑言,「地下水比我們人類聰明,它知道迴避你們這 些監控。」至於流向西北的污染物會在那邊造成什麼影響,已經是沒有人關注了。

焦教授對香港填海問題的關注不止限於解決當前事,他認為「這些問題都是很local(本地 化)的,但是研究久了會發現local的問題可以上升到一個高度,國外的同行們到香港來,他

們覺得香港這個巴掌大的地方竟然還有這麼多有意思的問題。比如填海,全世界都在填,那 麼我們做的工作他們也可以搬去用。」

常將有日思無日

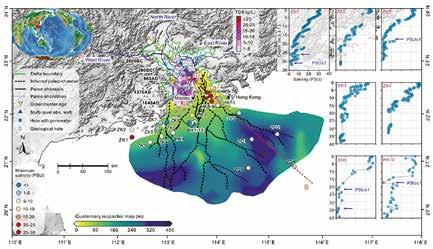

「末次盛冰時期,海平面低於現代海水位約120米,導致大部分海底陸架區域暴露於海平面

之上,受江河、冰川及大氣降雨補給的影響,進而發育了富含陸架淡水/微鹹水的含水層。

末次盛冰期結束後,海平面快速抬升,原本接受陸地淡水補給的區域大規模轉變成現代海底 陸架區,由於陸架第四紀含水層對於地表過程的響應較慢......受上覆海水鹽度的影響,離岸

地下水普遍表現為弱鹹水,或處於相對淡水狀態。大河三角洲河口和鄰近陸架區域作為海陸 交匯的關鍵區域,經歷了多個海侵和海退階段,形成了相互交錯的含水層和弱透水層系統, 且古河道分佈廣泛,是離岸地下水系統發育的理想場所。」

簡而言之,「我們目前的結論就是說香港周邊的海底有相對的淡水」。焦教授拋出一個聽上 去似在挑戰人們常識的結論,他進一步補充,「量還挺大的,有數百立方公里」。這一發 現意味著香港本地就有淡水資源可以利用和儲備,「如果我們老說缺水的話,這是一條出 路」。

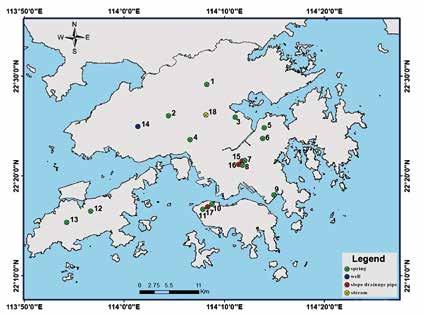

珠江口到大陸架之間海底古三角洲分布圖。其中相對淡水(鹽度小於10 g/L)分布廣 泛。鹽度曲線表明,在海裡以下40米的地層中的孔隙水的鹽度可低至1 g/L)。

在中央政府大力支持下,自1964年起東江之水越山來,源源不斷供應香港淡水,比例高達七 成,除了1982年一段短時間外,香港四十幾年來不聞制水之聲。焦教授指出,通過長達八十 多公里的輸水管道向香港供水,路途長且維護開支也相當龐大,而「海上打孔抽水不是個難 題,另外我們說這部分水,雖然鹽度遠比海水低,但還是不能直接飲用,但如果我們把它作

為仍需進行海水淡化的鹽水的話就會好一點。海水含鹽濃度是35g/L,海底地下水含鹽度只 是海水的三分之一,淡化費用應是和鹽度成正比的,如果用海底的相對淡水,那成本可能就 降了三分之一。」可惜的是目前政府還未太重視香港地下水和淡水資源的利用。

焦教授認為,香港本地的水資源可能未必足夠供應香港七百多萬人生活,但仍應從小的方面 用起,例如生產本土的礦泉水。「香港到處都有山泉,港大後面就有個泉,好多人每天上去 提水下來。我們有一種礦泉水叫偏硅酸 * 礦泉水,礦泉水中偏硅酸含量達到25mg/L就可以 這麼叫了。我們在香港找了一下,至少目前有好幾個地方超過25mg/L了。在元朗大棠就有 個井,偏硅酸含量到了快90mg/L了,居民們現在用井水來澆地。」除香港本地水質優越之 外,從香港本地生產礦泉水亦能減少運輸成本。焦教授表示他正推動相關項目,想要「把這 個礦泉水名字命為『獅子山礦泉水』」。

* 注: 偏硅酸對於人體心血管和心臟對動脈硬化、老年性癡呆、骨骼鈣化、骨質疏鬆、脫髮、皮膚老化等疾病能起 到明顯的緩解作用。

焦教授最近還熱衷於在香港找地熱。他講起政府在挖大埔濾水廠與蝴蝶谷之間的隧道工程 時遇到熱泉湧進,泉水溫度在34~36℃,「這個地方標高大約100米, 如果從這個地方打個 600米的孔的話,溫度會遠遠超過36℃」,「所以香港有地熱是毋庸置疑的」。焦教授把這 次發現都發表在《香港志》〈自然.自然環境〉上面。有市民將這些資料搬至社交平台,引 起不少討論。焦教授非常開心看到評論裡網友們提供了許多信息,給了他不少靈感和思路。

「比如馬屎州的劏雞井,嘉道理觀音山有個熱氣洞,我還查了政府圖鑒,圖鑒裡面確實是這

麼寫的,是有熱氣洞」,「元朗這個地方有人說有熱水,但我們目前還沒有找到非常可靠的 證據」。他興致高昂,希望與社會有心人一起,把這一帶發展為旅遊渡假地。「到時候,港 人要泡海泉,就不用大老遠地去其他地方了。遊客也可以感受不一樣的香港溫泉。」

香港偏硅酸水點分布圖,至少有五個地方水中的偏硅酸濃度達到了偏硅酸礦泉水的 標準。

政府1998-2003在修建大埔濾水廠至蝴蝶谷水庫輸水 隧道的時候,有一段隧道中地下水溫度高達36度,在 隧道口形成的水霧。(圖源:Buckingham, 2003)

注:本文圖片除特殊標注外,均為受訪者提供。

盛世啟航——系列展覽開幕

為賀國慶七十五周年,康樂及文化事務

署於香港歷史博物館和香港科學館推

出「盛世啟航 新中國成立 75 周年

成就」展覽系列。公眾可免費入場參 觀。開幕典禮於9月26日在香港科學館

舉行,主禮嘉賓包括:香港特區政務司

副司長卓永興、香港中聯辦副主任尹宗

華、中國科協專職副主席及書記處書記

孟慶海、外交部駐港特派員公署副特派

員方建明、香港文化體育及旅遊局局長 楊潤雄、香港大公文匯集團董事長李大 宏、香港「愛國主義教育工作小組」組

長李慧琼、香港博物館諮詢委員會歷史 專責委員會主席莫家豪、香港康文署署 長劉明光。

位於香港歷史博物館一樓大堂的「飛躍 發展」展覽,透過文字及新聞圖片介紹

中國在經濟發展、基礎建設、文化事業、體育發展及生態保育等方面的發展和成就。

位於香港科學館二樓展覽廳的「科技創新」展覽,以三個重大歷史事件為時間節點 大 慶油田發現六十五周年、中國第一枚原子彈成功爆炸六十周年、設立國家最高科學技術獎 二十五周年,分為「共和國血脈」、「無聲的驚雷」和「拳拳報國芯」三個展區,介紹中

國在科學和技術領域所取得的輝煌成

就,展現中國科技工作者的愛國情懷 與堅定信念。展品包括:來自松遼盆

地的「松基三井」岩心(複製品)、

介紹「東風一號」導彈、原子彈及氫

彈成功試爆、「東方紅一號」升空等

的沉浸式空間「東方巨響」、由中國 自主研製的、國際唯二實現了量子計 算優越性的「祖沖之」號超導量子電 腦模型。

東方巨響︰在沉浸式空間內透過多媒體了解「東風一號」導彈 飛天、原子彈爆炸、氫彈爆炸及「東方紅一號」升空等重要歷 史事件。(圖源:香港科學館)

位於香港科學館地下特備展覽廳的「智慧時代」展覽,介紹近年急速發展的人工智能創新科 技,並展示人工智能在日常生活的應用例子。展覽有 22 組展品,約七成為互動展品,包括 以劉慈欣科幻小說《三體》為藍本、融合人工智能及混合實景技術的沉浸式體驗展區「引 力戰場」、自動駕駛的模擬裝置、能接受訓練並與觀眾進行猜拳的人工智能模型「猜拳大 師」。

本展覽系列由康文署主辦。「飛躍發展」展覽由弘揚中華文化辦公室及香港大公文匯集團聯 合籌劃,香港歷史博物館協辦,中國文化研究院和中國香港體育聯盟為支持單位。「科技創

新」展覽由香港科學館及中國科學技術館聯合策劃,中國科協港澳台辦公室及京港學術交流 中心協辦。「智慧時代」展覽由香港科學館籌劃,香港中文大學工程學院、中國科學院香港創 新研究院人工智能與機器人創新中心及商湯科技協辦。上述展覽展期至 2025 年 2 月 5 日。

猜拳大師︰提供包剪揼手勢數據,參與訓練AI辨識手 勢並進行猜拳競技。(圖源:香港科學館)

引力戰場︰以劉慈欣的科幻小說《三體》為藍本的互動 展品,裝置提供融合AI和MR技術的沉浸式體驗,讓參 加者以艦員身份參與星際追逐。(圖源:香港科學館)

話劇錢學森首度在港演出

共建南方先進光源

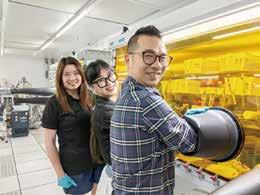

2024年10月26日,南方先進光源指導委員會第三次會議在中國香港舉行,會上散裂中子源 科學中心與港澳8所高校簽訂合作協定,深化與港澳高校的合作,共同探索南方先進光源共 建新模式,滿足粵港澳大灣區使用者對世界先進的第四代同步輻射光源裝置的急迫需求,促 進加快形成多種研究手段互補的大科學裝置集群,起到「一加一大於二」的效果。各方期望 締約方在促進多學科交叉融合科研、支撐高新產業發展、吸引尖端人才、促進國際交流合作 等方面,能受益於光源裝置,發揮巨大的協同效應。南方先進光源可以作為粵港澳科技創新 合作的試點和示範項目,在資金使用、人才流動、合作機制等方面積極探索並逐步完善相應 機制,為提升大灣區科研創新合作水準提供支持。

參加簽約的高校有香港大學、香港城市大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大 學、香港浸會大學、澳門大學和澳門科技大學。是次簽署的合作協議旨在促進粵港澳共建南 方先進光源,使港澳地區髙校在南方先進光源中更深入地參與設計、建設和開放運行。是次 締約對於粵港澳大灣區科研合作產業升級轉型、綜合性國家科學中心和國際科技創新中心發 展有重要里程碑意義,建設一台技術先進的同步輻射光源,對於港澳地區院校的科研依托也 有極大幫助。

今次締約重點,正在策劃興建的「南方先進光源」,與已有的「散裂中子源」並稱為超級顯 微鏡,受到許多港澳科學家的高度期待。在我國,除了粵港澳大灣區以外的三個綜合性國家 科學中心,都已建設了同步輻射光源裝置,位於中部的長三角和北部的京津冀地區,對於大 灣區特別是港澳地區高校的大量前沿研究,特別是產業用戶的研究需求支援不足。落戶於大 灣區這個經濟蓬勃、科研水準高、創新能力強、產業需求旺盛的地區,南方先進光源可被視 為一台高品質的「巨型X光機」,利用X射線探測核外電子,能廣泛應用於物理、化學化工、

材料科學、能源、環境等多個重要研究領域,是支撐基礎科學、應用基礎科學及工業應用的 重要實驗設施。與通過中子探針觀察物質的微觀結構和動力學、主要與物質的原子核相互作 用的散裂中子源,有強大的互補性。

「深海一號」搭載「蛟龍號」訪港, 一連兩天進行科學活動

中國科研考察船「深海一號」搭載載人潛水器「蛟龍號」完成了西太平洋首個國際考察航 次、返航期間停靠香港。在國家自然資源部大洋事務管理局(大洋局)的支持下,香港科 技大學(科大)於 9 月 24 日為「深海一號」科考隊舉行了歡迎儀式,邀請隊員舉行科普講 座,又於翌日舉行國際學術研討會和圓桌論壇。

是次訪問活動由科大主辦,獲中銀(香港)及廣州海洋實驗室支持。京港學術交流中心及香 港科學館也協辦了其中的科普講座。科大更參與領導了是次科研航行。該科研航行是國家 「數字化深海典型生境」計劃的一部分,後者也是聯合國「海洋科學促進可持續發展十年計 劃」(海洋十年)大科學計劃之一。

歡迎儀式有多名內地及香港官員、香港立法會議員、香港中小學生代表及各界人士出席,包 括香港特區政府政務司副司長卓永興、全國人大常委兼香港立法會議員李慧琼、科大校長葉

玉如、中國銀行(香港)副總裁兼風險總監徐海峰、中國大洋事務管理局局長鄔長斌、副局 長唐冬梅、國家深海基地管理中心的一眾高級官員。眾嘉賓一行登船參觀及聽取科研人員匯 報科研考察成果。進行匯報的專家包括:國家深海基地管理中心主任張春雷、副主任許學 偉、香港浸會大學教授邱建文。

是次計劃為迄今唯一由中國政府主導、聚焦於深海、並經聯合國批准的「聯合國海洋十年大 科學計劃」之一。剛完成的首個航次,是中國首個有多國科學家參與設計、採樣和科研工作 的國際聯合航次。國際團隊的 11 名科研人員由科大海洋科學系及生命科學部講座教授、今

次「蛟龍號」訪港籌委會主席錢培元負責籌組,包括 3 名香港科學家,以及加拿大、西班 牙、澳大利亞、新加坡、墨西哥、哥倫比亞、孟加拉和尼日利亞等八個國家各 1 名科學家。 此支隊伍和來自中國內地海洋研究機構的 7 名科研人員一起組成了考察隊。

考察隊在四十五天的航程中,在西太平洋海域進行生物多樣性的調查,主要聚焦研究深海典 型生態環境,任務包括觀察及拍攝典型海山山坡到山頂的海底生物分佈,採集生物、水體、 地質樣本和環境參數數據,並測試潛水器各項功能。而載人潛水器「蛟龍號」則是首次搭載

外國科學家下潛,推動深海生物多樣性國際合作研究。

在 9 月 24 日的科普講座上,國家自然資源部研究員張繼偉、尼日利亞籍學者 Olusola Raheemat ASHIRU、加拿大籍、現職於香港浸會大學的學者 Maeva PEREZ、哥倫比亞籍學 者 Jaime Andres RIOS OSORIO、以及國家深海基地管理中心處長史先鵬,先後向同學們分 享海洋研究工作。在 9 月 25 日的學術研討會上,許學偉、邱建文、西班牙籍學者 Andreu SANTIN MURIEL、及墨西哥籍學者 Erika GRESS 作了學術報告。

京港學術交流中心總裁徐海山致閉幕辭時表示,這一連串的活動將有助香港邁向成為國際科 研中心、國際人才高地的目標,更希望能引起年輕人對科學的興趣,鼓勵他們遠眺學問的地 平線。

除了這一連兩天的活動,科大也在 9 月初舉行了一場「深海課堂」跨海域連線交流活動,讓 數十位香港中小學生及數十位青島中學生一同與當時身處西太平洋的科研人員進行三地連線 實境對話,了解科學家在船上的工作。

高教界賀國慶晚會 400 嘉賓同欣賞

中西合璧才藝表演

為祝賀新中國七十五周年國慶,香港高等教育界慶祝中華人民共和國成立周年活動籌委會於 9 月 24 日在炮台山舉行晚宴,邀高教界人士及社會賢達共賀國慶。籌委會由香港 12 所大學 及香港學者協會組成。

晚會上,香港特區政府政務司司長陳國基、香港中聯辦教科部部長王偉明、香港特區政府教 育局副局長施俊輝、全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山應邀主禮。立法會議員 劉智鵬、周文港、黃錦輝,香港科技大學校長葉玉如,香港理工大學校長滕錦光,香港城市

大學校長梅彥昌,香港浸會大學校長衞炳江,香港教育大學校長李子建,嶺南大學校長秦泗 釗,香港都會大學校長林群聲,香港樹仁大學校監代表孫天倫,香港大學副校長(健康) (暫任)劉澤星,香港中文大學副校長(校友關係及拓展)陳德章,香港恒生大學常務暨學

術及研究副校長莫家豪,聖方濟各大學常務副校長余嬋雲,慶祝國慶活動籌委會輪值主席、 香港城市大學首席及常務副校長李振聲,香港學者協會理事會主席左中,各校董會主席及香 港各高等院校代表,高教團體代表,各界應邀人士超過 400 人出席。

為賀國慶,多間大學的學生團隊為晚會呈獻了才藝表演,依次是嶺南大學的舞獅項目、香港 城市大學的粵曲奏唱、香港科技大學的花式跳繩、香港浸會大學的提琴二重奏、及香港大學 的圓號四重奏,各項演出都獲得了全場嘉賓的熱烈掌聲。協會表示此一系列的表演安排正好 突顯了香港中西文化並存、傳統與現代碰撞融和的城市氣息,也展示了年輕一代兼具活力和 藝術厚度,反映了香港高等教育有助培育出連繫中國和世界的優秀人才。在晚會尾聲,籌委 會主席李振聲、香港學者協會理事會主席左中,同全國人大常委會香港基本法委員會副主任 黃玉山及多位嘉賓一同上台領唱《歌唱祖國》,全場嘉賓一起和唱,把國慶晚會的家國情懷 推至最高點。

出席高教界慶祝國慶活動的 400 名嘉賓包括大學校長、副校長、學院院長、學系教授以及 行政人員等學術精英。他們來自本港 12 所大學,包括香港大學、香港中文大學、香港科技 大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、嶺南大學、香港樹仁 大學、香港都會大學、香港恒生大學、聖方濟各大學,及其他香港專上院校。籌委會由上述 12 所大學安排副校 長輪值擔任主席或副 主席,並由香港學者 協會負責統籌有關工 作。

香港高等教育界慶祝中華人 民共和國成立75週年活動主 禮嘉賓、各大專院校校長、 校董會主席及院校代表合照

科技界國慶晚會及論壇 700 人次出席

作為國慶七十五周年系列活動,香港科技界慶祝國慶籌委會一連兩日舉行了「慶祝中華人民 共和國成立七十五周年聯歡晚會」及「新質生產力 大灣區的挑戰與機遇」科技論壇,邀 得重量級嘉賓主禮及主講。

聯歡晚會在 9 月 27 日舉行,出席嘉賓約 500 人。主禮嘉賓分別是:香港特區政府署理財政 司司長黃偉綸、香港中聯辦教科部部長王偉明、香港特區政府創新科技及工業局局長孫東、 北京大學常務副校長、中國工程院院士、中國科協副主席喬杰、香港立法會科技創新界議員 邱達根、香港科技界慶祝國慶籌委會主席團主席黃玉山、執委會主席盧偉國。

科技論壇則於翌日 9 月 28 日早上假香港都會大學舉行,出席嘉賓超過 200 人。主禮嘉賓分 別是:創新科技及工業局工業專員(創新及科技)葛明、中聯辦教科部副部長吳程,黃玉 山、盧偉國,並邀得喬杰、香港理工大學校長及中國科學院院士滕錦光、香港生產力局內地 事務首席執行官、香港工 業人工智能及機械人研發 中心首席執行官黎少斌為 主講嘉賓。多位立法會議 員也應邀出席。

香港科技界慶祝中華人民共和國成立七十五週年聯歡晚會主禮嘉賓及執委會 成員合照

新質生產力 大灣區的挑戰與機遇」科技論壇全場合照

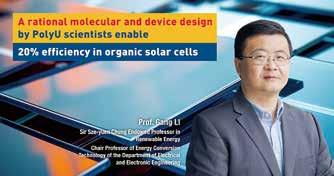

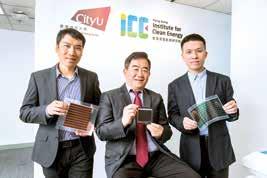

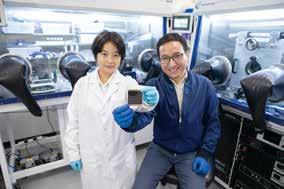

理大研發 | 有機太陽能電池的 轉換效率里程碑:20%

來源:香港理工大學

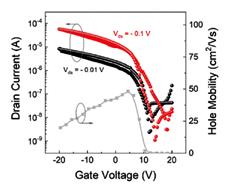

有機光伏實現 20% 的能量轉換效率是一個公認的里程碑。理大李剛教授開發了一種具有獨

特光電特性的非富勒烯受體(NFA)理性設計,使有機太陽能電池實現了 19.9% 的能量轉換 效率,更在後續工作中超越了 20%。研究成果已刊於《自然—通訊》。

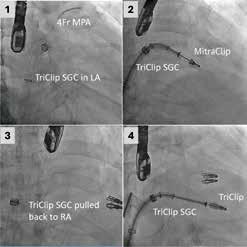

中大研發 | 創新心瓣手術一次導管 同時進行二尖瓣、三尖瓣修補

來源:香港中文大學

全球有 2% 至 3% 人口患有二尖瓣倒流,當中 1/3 人同時患有三尖瓣倒流。若要同時修補二尖

瓣和三尖瓣,現時仍需要兩組導管及設備,先後 施術。中大研究團隊首次在人體中嘗試單以三 尖瓣導管完成二尖瓣和三尖瓣修補。李沛威教

授、蘇澤宇醫生表示,新方案可以縮短手術時 間,減低因不必要的儀器更換所帶來的出血風 險。研究報告已發表在《JACC: Cardiovascular Interventions》。

來源:香港大學

港大研發 | 左旋環糊精

環糊精已有超過一百三十年的研究和應用 史,但其鏡像左旋環糊精始終未能獲得,限 制了環糊精在新型超分子傳感器和催化劑、 手性材料、創新藥物傳輸系統、活性藥物成 分等方面的應用潛力。香港大學 Sir Fraser STODDART 教授(2016 諾貝爾化學獎得主 之一)和美國德州大學阿靈頓分校 Daniel ARMSTRONG 教授合作,開發了一種簡潔 的合成方法。研究成果已刊於《自然 合 成》並被選爲封面文章。

理大研發 | 擴增實境AR賦能視障人士

自助導航

來源:香港理工大學 理大和加拿大滑鐵盧大學合作研發的「AR 智能助視器」具備避障導航、物體識別與分割、 場景識別、文字識別、手勢識別等算法,還可以識別個別用戶熟悉的環境特徵,提供個人化 的導航。張銘恩教授相信此一 AR 技術有望為視障人士的自由移動和社會共融開闢創新的可 能性。這項技術獲瑞士日內瓦「國際發明展」的金牌及評審團特別獎。

港大研究 | 發現存在一種 超低熱導率的簡單晶體

來源:香港大學

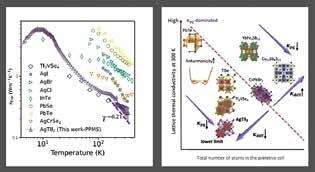

一般而言,簡單晶體不具備超低的晶格熱導率,一直以來的相關研究都集中在複雜的材料系 統上,因為它們具有較强的聲子散射。港大機械工程系陳粵博士及團隊發現了一種簡單晶體 結構在室溫下表現出 0.25 W/mK 的超低熱導率。這一發現打破了傳統的預期。研究結果已 於《自然 通訊》發表。

港大哈佛研究 | 他汀類藥物有助降低長者

20% 心血管疾病風險

來源:香港大學

這是全球首個長者服用他汀類藥物的益處的研究實證。在 75 至 84 歲的組別中,心血管疾病 相對風險減少 21%,而 85 歲或以上組別的效果更為顯著,相對風險可降低 35%。領導研究

的港大醫學院尹旭輝博士表示,長者通常在隨機對照試驗樣本中的代表性較低,導致缺乏高 質量的醫學證據,而新的研究方法有望加強對長者健康問題的了解。成果已在期刊《內科學 年鑑》發表。

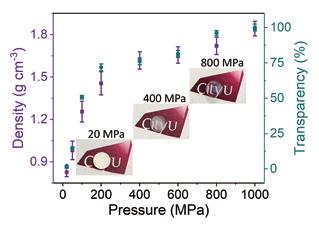

城大研發 | 五億年生物礦化史啓迪的 綠色陶瓷製作法

來源:香港城市大學

人類通常以高溫來控制陶瓷的含水 量,自然界卻可以在溫和的水環境中 產生生物陶瓷。城大呂堅教授及團隊 最近展示了一項可能的仿生礦化策 略:以生物體內常見離子合成純無機 凝膠,通過溫和壓力,令這些無機凝 膠生成透明的陶瓷片,壓力水平會影 響它們的水合和結晶行為。城大相信 這種技術可發展為一種全新、更環保 及更經濟的先進陶瓷工藝。研究成果 已刊於《科學進展》。

理大研發 | 香港新型冷藏車

來源:香港理工大學

理大鄭家偉教授領導研發的智能太陽能冷藏車設有太陽能板、鋰電池儲能裝置,發動機關閉 後冷藏系統仍能如常運作,而冷藏系統更可提供低至攝氏零下 45 度的儲存環境,令車輛成 為可長時間運作的流動冷藏庫。這是理大在創新科技署資助下的「智能冷藏車發展計劃 — 電力、太陽能和智能物流和存儲方法」項目的研究成果。

中大研究 | 改善腸道,可解失眠

來源:香港中文大學

不少證據顯示新冠失眠與腸道微生態失 衡息息相關,中大醫學院聯同 MagIC 研 究團隊進行腸道微生物移植研究,發現 約 40% 接受移植的患者在三個月後不 再受失眠困擾,遠高於對照組的 10%, 且焦慮亦見改善。這是全球首次發現腸 道微生物移植能緩解新冠失眠。成果已 刊於《Clinical Gastroenterology and Hepatology》。

港大研發 | 六天內模擬六十年衰老的 幹細胞平台

來源:香港大學

胎盤滋養層的發育與自然衰老過程非常 相似,這一點啟發港大醫學院轄下的幹

細胞轉化研究中心利用「擴展潛能幹細 胞」分化成人類滋養層幹細胞,建立衰 老仿真細胞平台。它能準確顯示主要的 衰老特徵,如基因組不穩定性、表觀遺 傳修飾、端粒短化、細胞衰老等,並在 六天內完成模擬。這一發明獲得日內瓦 「國際發明展」的金獎。

港大研究 | 珊瑚大三角的生物多樣性

來源:香港大學

田雲舒博士團隊指出,珊瑚大三角自二千萬年 前的早中新世以來,生物多樣性便逐漸增加, 卻沒有發生過重大的物種滅絕事件,是因為東 南亞地區有廣泛的淺海棲息地。她此前的研 究,就古新世 始新世極熱事件提出「崩潰 重建模型」,指出淺海生態系統的強烈恢復能 力。相關研究成果已刊於《自然》。

理大研發 | 科技紡織品亮相

巴黎高級訂製時裝周

來源:香港理工大學 理大與巴黎品牌 AELIS Couture (AELIS)合作,在巴黎高級訂製時裝周

AELIS 時裝系列展覽上,展出了雙方共同 打造的作品。該作品應用了理大姜綬祥 教授團隊研發的可持續金屬鍍膜技術, 將納米級金、銀薄膜鍍覆於紡織品上。

設計師 Sofia Crociani 表示理大的技術 打開了設計和可持續發展的新維度。

港大舉行姚望教授 「新基石科學實驗室」揭牌儀式

來源:香港大學

6 月 21 日在香港大學(港大)舉行。

港大副校長(研究)申作軍教授、新基 石研究員港大物理系講座教授姚望教 授、新基石科學基金會副理事長兼秘書 長王嫵蓉女士、以及新基石科學基金會 物理領域運營負責人王永博士,共同為 姚望教授的「新基石科學實驗室」揭 牌。姚望教授的研究重點是二維材料及 其異質結構。他與合作者共同開創了二 維材料及其摩爾超晶格中的谷光電子學 概念。他的研究引領了谷光電子學這一 新興領域的發展。

理大研發 | 破解和重現

「青鎖龍」的體內液體流動控制

來源:香港理工大學 過去研究認為,生物中的液體只 能沿固定方向輸送,不能切換輸 送方向。最近理大王立秋教授及團 隊發現,納米比亞和南非的青鎖龍 (Crassula muscosa)可以自主 選擇液體輸送方向。團隊創製了一 種人工模型,令工業和實驗室環境 中沿動態變化路徑輸送液體變得可 能。研究成果已刊於《科學》。

科大研究 | 發現促進新冠感染的 新細胞因子

來源:香港科技大學

科學界普遍認為,新冠的侵染過程主要依賴

其刺突蛋白的受體結合域與宿主細胞受體 ACE2 的相互作用,這方面已有大量研究。

但在缺乏 ACE2 的情況下是否能抑制病毒入 侵,探究卻相對較少。科大郭玉松博士及團

隊與港大和理大展開了聯合研究,成功篩選 出除了 ACE2 之外的、與新冠病毒結合的多 種宿主表面因子,奠下新的研究基礎。研究 成果已刊於《生物化學期刊》。

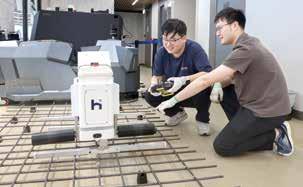

科大研發 | 紮鐵機械人已在

大灣區開始試用

來源:香港科技大學

科大碩士生李昊臻及團隊在香港智能建造研發中心副主任梁浩博博士的指導下,完成了紮鐵 機械人項目,並於日內瓦國際發明展中贏得了金獎。紮鐵機械人只需五秒便能完成一個鋼筋

節點的綁紮工序,比人手快三至四倍。科大表示,紮鐵機械人正於香港和深圳的工地上展開 測試。

理大獲批嫦娥五號月壤樣品, 進行「月壤中找水」研究

來源:香港理工大學

理大通過國家航天局的審核,成功獲得

由嫦娥五號採集的月球土壤樣品,包括 一份 400 毫克的表面鏟取樣品、一份

42.6 毫克的深層鑽取樣品。對月壤的深 入研究計劃由容啟亮教授、吳波教授率 領。通過研究月壤中熔結碎屑的微觀結 構、熔結碎屑中的水含量及來源,相信 可為月球及其他無大氣天體表面的土壤 形成、太陽風產生水資源的研究提供重 要參考。

城大研發 | 突破太陽能海水淡化的 重大障礙

來源:香港城市大學

界面太陽能水蒸發被視為一種最可持續的海水淡化 技術。然而鹽份影響了蒸發器的性能和使用壽命。

城大呂堅教授及團隊開發了「多級鹽管理」策略, 提高了鹽排斥效率而不犧牲水蒸發率。團隊在濃鹽 水中實現了長期穩定的高效水蒸發,淡水生產率比 對照組提高 54%。這一技術為海水灌溉、海上農業 等各種發展鋪平了道路,也可提供廉價飲用水。成 果已刊於《Nano Materials Science》。

港大研發 | 可同時結合 正離子和負離子的分子鏈扣

來源:香港大學

一個吸引陽離子的結合位點通常會排斥陰離子,反之亦然。歐陽灝宇博士及團隊巧妙地在 索烴的兩個環上都安裝了能結合正離子的聯吡啶(bipyridine)基團和能結合負離子的脲基 (urea)基團,令該索烴能通過兩個環的角度調整,同時與亞銅正離子、硫酸根負離子結 合。這一技術有望在生物樣品中進行離子探測,開發出診斷技術。研究成果已刊於《自然 通訊》。

城大研發 | 在本質上挑戰鈣鈦礦電池的 穩定性問題

來源:香港城市大學

寬能隙鈣鈦礦太陽能電池的運行穩定性,困 擾科學家已逾十年。城大任廣禹教授團隊設 計了一系列氧化還原介體作為添加劑摻入鈣 鈦礦中,抑制電池中的鹵化物偏析。其原型 在 45 攝氏度下連續運行五百小時,仍能保 留 92% 的初始光電轉換效率,實現了高達 24.27% 的光電轉換效率,刷新世界紀錄。研 究成果已刊於《自然 能源》。

果與獎勵

港大研究 | 發現脂肪肝引致乳腺癌惡化的 機制,中醫「乳病從肝」的佐證

來源:香港大學

臨床研究已發現脂肪肝是獨立的乳腺癌危險 因素,患者同時患有乳腺癌的機率約為正常 人的 1.4 倍,且會影響乳腺癌的惡性程度, 但目前其潛在機制仍不清楚。港大中醫藥學 院首席講師陳建萍博士領導的科研團隊,首 證實過量表達的肝臟因子 FGF21 除了對肝 癌、甲狀腺癌和肺癌有誘發作用,對乳腺 癌亦一樣。研究成果已刊於《細胞死亡與疾 病》。

理大研發 | 主動排汗運動服, 比人體快兩倍

來源:香港理工大學

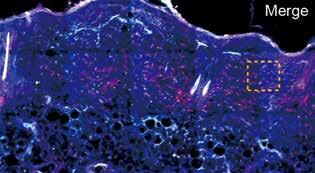

理大 iActive 智能運動服內置根狀汗 液收集系統,基於濕潤性梯度優化單 向傳輸汗液,將汗水由內部向外部排 出。實驗結果顯示它的排汗速率是人 體最大排汗速度的三倍,能確保皮膚 微環境的良好透氣性,亦可防止身體 在運動後因濕冷而造成不適。這項發 明於瑞士日內瓦「國際發明展」上奪 得金獎。

中大研究 | 檢測腸道微生物 可及早評估自閉風險

來源:香港中文大學

中大首次發現,自閉症兒童的腸道中有多

種微生物(包括 14 種古菌、51 種細菌、7 種真菌、18 種病毒)、27 種微生物基因及 12 種代謝通訊路徑出現改變。團隊組合多 種生物標誌物,開發出一種非入侵性的自 閉症診斷工具。另一項先導臨床研究中, 中大研發了一種微生態配方,可以緩解感 官敏感和焦慮症狀 15% 至 20%。研究成果 已刊於《自然 微生物學》。

港大研發 | 肉桂醛藥物,

類風濕性關節炎的治療突破

來源:香港大學

目前,類風濕性關節炎的治療策略通 常難以有效控制病情,因為傳統抗炎 藥物缺乏靶向性。港大團隊利用肉桂 醛加以化學修飾,改造成一種活性氧 響應的聚合物前藥,可以自組裝成納 米粒子。小鼠實驗顯示,這些納米粒 子有效在發炎的關節處積聚,釋放肉 桂醛並抑制促炎因子的過量產生。此 一技術於日內瓦「國際發明展」獲得 金獎,研究成果已刊於《先進醫療保 健材料》。

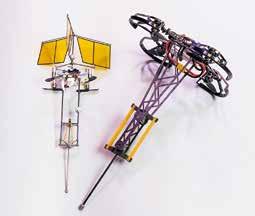

城大研發 | 旋翼 + 彈跳機器人, 模仿鳥類的靈活性

來源:香港城市大學

在自然界中,鳥類能結合跳躍和飛行的能力,

牠們可在樹枝之間跳動,並短距離飛行穿越林 木。但要機器人複製並達致這種自然界的效率 並非易事,城大 Pakpong Chirarattananon

博士及團隊在四旋翼機器人上添加一條加載了 彈簧的伸縮腿,無需直接的腿部驅動裝置,即 可儲存與釋放能量,使機器人能交替飛行和跳 躍,延長運作時間。研究成果已刊於《科學 機器人學》。

中大研究 | 魚類過敏階梯:

魚過敏患者的戒口個人化建議系統

來源:香港中文大學

魚過敏患者一般被建議一律戒吃,但引 起過敏的元兇是魚肉所含的小清蛋白, 不同患者的耐受性各異,各種魚類的含 量也有所不同,很多患者也沒有對蝦、蟹 和蜆過敏。中大建立了一套「魚類過敏階 梯」系統,為過敏科專家提供參考,可 為兒童作更準確的診斷。研究成果已刊 於《The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice》。

城大研究 | 揭開 魚電藍色之謎

來源:香港城市大學

自然界的藍色通常是納米尺度的光反射結構所產生的,而非由色素產生。此過程名為「結構 色」,但它會產生隨視角變化的彩虹顏色,例如蜂鳥的羽毛。不過,藍斑條尾魟的斑點無論 從任何視角觀察,都呈現一致的電藍色調。城大與多國研究人員合作發現了其中的原理,有 助「無化學色彩」的研究和生產。研究成果已刊於《Advanced Optical Materials》期刊。

港大研發 |適用於高溫環境的 新一代鋰電池

來源:香港大學

目前的商用鋰電池在高溫環境下壽命有限,而且具易燃性。港大申東明(Shin DongMyeong)博士領導的團隊開發的鋰離子電池,在高溫下展現長循環壽命和高安全性的優良 特徵,它在 100°C 的高溫環境下連續充放電 450 圈後,仍維持 92.7% 的高容量保持率,而 傳統鋰電池在同樣條件下,連續充放電一般少於 10 圈。研究成果已刊於《先進科學》。

科大研發 | 全固態鋰電池的 先進固態電解質

來來源:香港科技大學

科大金允燮(Kim Yoonseob)博士

團隊成功研發一種可用於固態鋰金屬 電池的固態電解質,能夠大幅提升 電池的安全性和性能。在室溫下,

它經歷 800 次循環充電和放電後,

仍然保持顯著的 87% 容量。研究成 果已在期刊《先進能源材料期刊》 (Advanced Energy Materials)上 發表。

理大研究 | 懷孕母親的正向心理, 確可影響兒童大腦發展

來源:香港理工大學

理大仇安琪教授及團隊驗證,懷孕期間心理健康狀況較好的母親所生的女孩的海馬體增大, 各個神經網絡表現出功能連接的不同,這些網絡與認知、情感、記憶的發展有關。團隊認

為,懷孕母親的正向心理健康對後代的大腦發展具深遠的影響,特別是海馬體和杏仁核等結 構,及視覺、默認模式、前額葉等功能網絡。研究成果已刊於《自然 精神健康》。

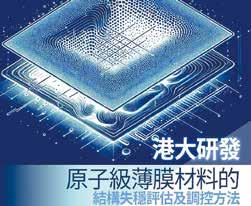

港大研發 | 原子級薄膜材料失穩的評估 並調控新方法

來源:香港大學

原子厚度的二維材料具有優異的物理特性,在納 米機電、諧振器、納米剪紙、質子傳輸膜等方面 的應用前景廣闊,但這種材料的彎曲剛度極低, 易於形變。港大陸洋教授及團隊研發出一種新方 法,可評估及調控這種結構失穩。港大和中科大 合作的團隊正與工業界合作,開發原子級薄膜力 學測量平台,實現力學性能測量同時實現工程調 控。研究成果已刊於《自然 通訊》。

科大研發 | 鈣鈦礦電池晶粒

首次發現內凹結構,並加以清除

來源:香港科技大學

科大周圓圓博士及團隊首次發現,鈣鈦礦薄膜 的晶粒廣泛存在表面內凹的結構,並揭示了這

種結構對於性能和可靠性的重要影響。基於這 項發現,團隊開創了一種有效消除這些內凹結 構的新方法。周圓圓博士說,這些內凹結構通

常隱藏在薄膜底部,因此過去的研究人員往往 很容易忽略了它們的存在。研究成果已刊於 《自然 能源》。

城大研發 | 自行修補鈣鈦礦電池的鈍化劑, 光電效率升逾 25%

來源:香港城市大學 城大馮憲平教授領導的團隊研發了一 種新型動態鈍化劑技術,它是一種類 似緩釋藥物的塗層,可借助因暴露於 濕氣及高溫而被激發的動態共價鍵, 因應環境因素而演化成新的鈍化劑, 予電池實時的自動修補。實驗結果顯 示,鈍化劑令光電轉換率提升逾 25% 以上,而在高溫潮濕情況下,電池亦 能維持穩定運行逾 1,000 小時。研究 成果已刊於《自然》。

中大研究 | 全球首次揭示心房顫動

華人患者腦出血治療的成效

來源:香港中文大學

房顫患者會因心跳不規則造成血塊,當血塊游 走至腦部便有機會造成腦血管阻塞,服用第二

代抗凝血藥可預防血管栓塞,但同時腦出血 風險亦會增加。一個療法是使用凝血酶原複合 濃縮物直接補充凝血因子。但中大醫學院首次 發現,在香港病例中的凝血酶原治療,其實沒 有比保守治療優勝。研究成果已刊於《JAMA Network Open》。

來源:香港大學

港大研究 |發現香港新的 招潮蟹物種

港大與台灣學者合作,在香港沿海確認了兩個招

潮蟹物種:屠氏管招潮蟹和窄管招潮蟹。港大安 原盛明博士、Pedro JIMENEZ 博士參與的這項 研究意義在於,屠氏管招潮蟹在中國大陸非常罕

見,此次為唯一確實記錄,而窄管招潮蟹則是首 次在香港被發現,亦是亞洲大陸首個記錄。團隊 認為與「黑潮」日本暖流和全球暖化有關。研究 成果已刊於《Zootaxa》期刊。

科大研究 | 首次綠氫最優成本研究

來源:香港科技大學

科大領銜的國際跨學科研究團隊提出策略 性的綠氫碳排放標準。這也是首次確定製 氨工業產氫最優成本的研究。研究發現, 相較於歐盟提出的較寬鬆的目標,把減排 目標提高至 95% 仍然可行,而且成本增幅 極小。政策制定者可以因地制宜,在條件 有利生產綠氫的地區設定更嚴格的目標。 研究成果已刊於《自然 通訊》。

中大研發 | 彈射式微型機械人驅動裝置, 加速度 2,500 G

來源:香港中文大學

像昆蟲般大的微型機械人能在細小空間內執行任務, 但能承載的能源與組件非常有限。中大受植物「噴 瓜」啟發,開創了一種水凝膠 + 石墨烯製作的彈射 器,它受到紅外線照射時,石墨烯會迅速加熱,使水 凝膠的水分氣化,最終撐破底部彈射起來,加速度達 地表重力加速度的 2,500 倍。研究成果已刊於《自然 材料學》。

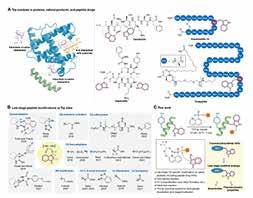

港大研發 | 簡單高效的多 藥物化學

修飾方法

來源:香港大學

多肽藥物相比小分子藥物,能更精確地針對複 雜的生物過程,相比大分子生物藥物,則通常 更加簡單,成本效益更高。然而多肽藥物定點 修飾是艱鉅任務。港大李學臣教授及團隊開發 了一種操作簡單且高效的色氨酸殘基定點後修 飾方法,並已成功應用於多種已上市的多肽藥 物,讓它們更有效。研究結果刊於《科學前 沿》。

港大研究 | 類風濕關節炎相類似藥, 比常規藥更好,更經濟

來源:香港大學

港大李雪博士團隊針對香港類風濕關節炎的治療策略進行成本效益分析,引入質量調整壽命

年(QALYs)指標,發現生物相類似抗風濕藥比常規藥物來氟米特更具成本效益。研究結果 已發表在期刊《JAMA Network Open》。

理大研究 | 發現了調節眼壓的關鍵機制, 啟發青光眼治療

來源:香港理工大學

青光眼初期可能沒有明顯的病徵,患者察覺 視力有異時,病情已經十分嚴重。理大沈詩 韻博士及團隊成功發現調節眼壓的關鍵因 子和機制,使小鼠眼睛排出的房水增加約 73%,大大減輕眼壓。團隊還將進一步調

查特定 miRNA 與血小板反應蛋白 -1(TSP1)的相互作用、TSP-1 靶點特異性阻斷劑 的效果。

中大研究 | 躁鬱症患者子女的晝夜紊亂和 精神狀況演變

來源:香港中文大學

中大在大灣區十間醫院進行首個針對躁 鬱症患者子女的比對研究,發現患者的 子女童年出現行為問題的風險是同齡的 2 倍,青少年時期的社交焦慮風險亦是同齡 的 7.5 倍。中大又發現患者夜間褪黑激素 水平顯著降低,這可能是他們晚睡晚起 的重要原因。研究成果已刊於《General Psychiatry》。

浸大研發 | 針對硫磺防腐的食品和藥材的 高效檢測法

來源:香港浸會大學

硫磺熏蒸、添加亞硫酸鹽等工序,是食 品和中草藥常用的防腐方法,而亞硫酸

鹽測試乃目前最常用的含量檢測方法, 但較容易得到假陽性、假陰性結果。浸

大許軍博士及團隊鑑定出一種名為色氨

酸磺酸鹽的特定化學標記,新的檢測方 法更加準確,而且能夠進行大批量檢 測。成果已刊於《Food Chemistry》。

港大研究 | 害怕看牙醫, 和童年創傷顯著相關

來源:香港大學

牙科焦慮的人,往往因恐懼牙科而導致口腔健康欠佳。港大牙醫學院梁耀殷教授領導的團隊

發現,一般人害怕看牙,有着非牙科相關的因素,包括童年創傷,例如情感和身體需要被忽 略,以至性侵、家人濫藥等經歷。研究成果已刊於《Frontiers in Psychology》。

港大研究 | 發現一種癌細胞的抗藥性機制

來源:香港大學

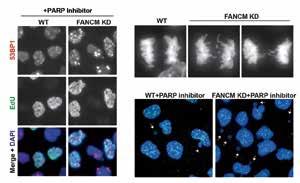

港大陳英偉教授領導的團隊發現,名為 FANCM 的蛋白質在癌細胞的 DNA 修復和基因組穩定 方面扮演關鍵角色,是導致抗藥反應的重要因素。敲除 FANCM 後,癌細胞的 DNA 損傷會增 加並最終導致死亡。否則 FANCM 會恢復受損癌細胞的 DNA 結構,幫助存活。研究成果已刊 於《細胞報告》。

港大研發 | AI 隨身聽診器準確度 媲美醫生

來源:香港大學

港大醫學院跨學科研究團隊開發一款人工智 能軟件 Vitogram,能將普通手機轉變為醫 療級聽診器,對心瓣疾病的準確度估算高 達 81%,媲美醫生聽診。港大何永基博士表 示,市場上只有極少數設備能收集並分析心 音,而心音是醫生聽診獲得的重要數據。此 發明獲得日內瓦國際發明展的「評審團特別 嘉許金獎」。

中大研究 | 低劑量阿士匹靈

減少早產妊娠毒血症風險 40%

來源:香港中文大學

中大開展「早產妊娠毒血症」篩查及預防 成效研究,發現低劑量阿士匹靈有助高危 孕婦減少 41% 的患病風險,而自發性早 產和胎死腹中的風險亦分別降低 55% 和 66%。成果已刊於《Circulation》。

科大研發 | 鈣鈦礦電池效能刷新紀錄

來源:香港科技大學

科大開發了一種分子鈍化處理方法,顯著提高 了鈣鈦礦太陽能電池的效能和耐用性。團隊 的電池在約一千五百小時的高強度加速老化過 程後,依照初始值的 95% 來評估,依舊保有 19.4% 之最佳最大功率點效率、20.1% 之最佳 功率轉換效率,是已知研究當中的最高效能及 最長壽命。研究成果已刊於《科學》。

理大研發 | 鈣鈦礦 LED 亮度和壽命

刷新紀錄

來源:香港理工大學 鈣鈦礦材料可提升發光二極管 (LED)的性能,但其運行穩定性是 一大技術難題。理大李剛教授及團 隊利用一種依賴烷基鏈長度的銨鹽 分子調節策略,成功製備了一種新 型鈣鈦礦 LED,其外部量子效率高 達 23.2%,亮度與使用壽命均刷新紀 錄。研究成果已刊於《Joule》。

城大與內地研發 | 突破技術瓶頸的 精子優選

來源:香港城市大學

細胞的分選通常須利用細胞蛋白或其他分子作為

標記,但輔助生殖中,精子篩選必須具備「無標 記、無損」的特點,目前都是「盲選」。城大楊 夢甦教授團隊與內地合作,利用微流控液滴技術

與智能轉化凝膠技術研發的 BLASTO-Chip 系統 可進行精確、無損的精子分選。研究成果已於 《Med》發表。

港大研究 | 重症流感得急性腎損傷, 風險是新冠的兩倍

來源:香港大學

此前尚未有研究比較新冠和甲型流感造成急性腎損傷的風險。港大團隊分析了香港 4000 多 名患者的數據,發現甲型流感患者出現急性腎損傷的風險是新冠患者的兩倍,患嚴重和長期 急性腎損傷的風險亦顯著增加。研究成果已刊於《電子臨床醫學》。

恒大研究 | 企業案例入選艾維出版社 十年 25 經典

來源:香港恒生大學

恒大吳志雄博士及團隊撰寫的企業研究案例《格蘭仕的營運策略》(Operations strategy at Galanz)獲 Ivey Publishing 評選為過去十年(2014-2024)的二十五個最經典和最被廣 泛使用的企業研究案例之一。此研究也被《哈佛商業評論》納入為企業研究案例。

理大研發 | 可編程流體控制, 用液體控制液體

來源:香港理工大學

理大王立秋教授團隊的技術名為「連接的三維多面體框架」,是一組以杆連接的毛細尺度三 維框架網絡,部分單位由單杆或雙杆連接,從而產生或消除液膜,以此「捕獲」或「釋放」

液體,更可實現三維流體的編程。研究成果已刊於《自然化學工程》。

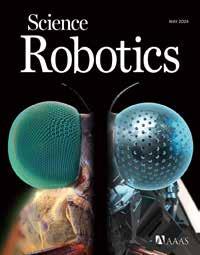

科大研發 | 革新機械人視覺的複眼系統

來源:香港科技大學

科大范智勇教授及團隊開發的針孔複眼視覺系統,使用 了無鏡片的針孔陣列,具超廣闊的視野,而且由於良好 的角度選擇性、在單眼及雙眼配置中的寬闊光譜響應, 它能夠準確定位目標。這種複眼系統在近距離的無人機 群編隊飛行中具有強大的發展潛力。研究成果已刊於 《科學機械人》並獲選為封面。

科大研發 | 給鈣鈦礦電池加「彈簧」,

耐久立即增強

來源:香港科技大學

科大周圓圓博士及團隊從天然手性材料的 機械強度中獲得靈感,在鈣鈦礦太陽能電

池中構建了基於 R-/S- 甲基苄基銨的手性 結構中間層,結果極大地提高了器件耐久 性。電池經過 200 次在 -40°C 和 85°C 之間

的循環,仍保留了 92% 的初始轉換效率。

研究成果已刊於《科學》。

都大國際合作研究 | 研發阿茲海默症新藥

來源:香港都會大學

都大護理及健康學院副院長謝家偉教授與不同院校的學者共同領導團隊進行阿茲海默症新藥 研發。團隊成員包括香港城市大學、香港大學、英國劍橋大學醫學院、倫敦帝國學院、倫敦 大學學院、新加坡國立大學及香港瑪麗醫院的學者。團隊將利用小分子干擾核糖核酸抑制患 者腦內β 蛋白的製造和積聚。

中大研發 | 銀杏(白果)提取物,

有助神經退化疾病新藥開發

來源:香港中文大學

白果內酯有潛在的護腦功效,但由於化學結構複雜,而且 在人體內極易分解。中大吳濰龍博士及團隊開創了全新的

化學分子編輯技術,能精細修改白果內酯的分子結構, 藉此開發出具藥學價值的白果內酯衍生物,可為阿茲海 默症等神經退化性疾病提供新希望。研究成果已發表於 《JACS Au》。

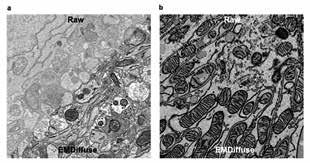

港大研發 | 人工智能大幅提升 電子顯微鏡成像

來源:香港大學

港大蔣海波博士和齊曉娟博士團隊,基於人工智能擴散模型(diffusion model)開發了一 種名為 EMDiffuse 的影像處理技術,它可加强 3D 電子顯微鏡的深度(Z 軸向)成像能力, 清晰地觀察粒線體嵴和粒線體與內質網之間的相互作用,而在傳統方法中較難觀察到。研究 成果已在《自然 通訊》發表。

理大研發 | 自動調溫的智能熱防護衣, 保障消防員和建築從業員

來源:香港理工大學

理大壽大華博士及團隊通過羽毛仿生 學設計,將驅動器置於防護衣內,其

中封裝了低沸點液體,環境溫度升高 時,液體變成氣態並令紡織物的結構 變厚,像羽毛一樣增加熱阻。相比於 傳統熱防護衣,新設計的內層表面溫 度可降低 10 度以上。研究結果已刊於 《Advanced Science》。

科大研發 | 全彩發光纖維: 鈣鈦礦量子線

來源:香港科技大學

纖維發光二極管與紡織品的製造兼容,是柔性 LED 顯示領域中常用的關鍵組件。科大范智勇 教授及團隊克服了利用鈣鈦礦來製造纖維發光二極管的挑戰,成功製成了紅、綠、天藍三原 色的纖維發光二極管。這些二極管適用於紡織照明。研究已發表在《科學進展》上。

城大研發 | 電子水凝膠裝置, 抗癌抗原的無痛貼劑

來源:香港城市大學

城大開發出一種水凝膠有機電子裝置,它可預先加載癌症特異性抗原蛋白的 DNA,然後穿透 皮膚表層並重新水化,屆時通過電觸發將 DNA 釋放到皮下空間。這一技術可為癌症治療和

其他免疫療法提供一步式、自我管理式、無痛的解決方案。研究成果已刊於《美國國家科學 院院刊》。

嶺大研發 | 在線電池電阻檢測, 可更快、更準、更經濟

來源:嶺南大學

電池安全日益備受關注。嶺大唐曉鵬博士及 團隊使用「小樣本學習方法」,以少於 30 組 真實電池樣本,編成一套在線電池檢測演算 法,其誤差低至 5%,優於大多數需要海量訓 練數據的同類算法。研究成果已刊於《Cell Reports Physical Science》。

理大研發 | 智慧消防技術 SureFire

來源:香港理工大學

理大的 SureFire 系統運用前沿的大數 據、數碼孿生、人工神經網路、可視 化模型等技術,實現城市環境和危險

的全天候即時監測和預測。於四川及 香港進行的多次測試證實,SureFire 可提前在 1 至 3 分鐘內準確預判火場 發展趨勢,準確率高達 90% 以上。

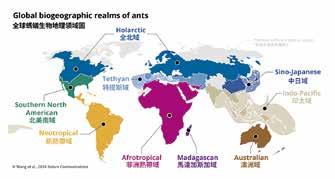

港大研究 | 首個全球螞蟻王國版圖

來源:香港大學

十九世紀以來,生物學家識別出多個稱為生物地理領域的主要區域,描繪了世界各地的物種 集中地,但該領域的繪製完全基於脊椎動物和植物群,昆蟲的地理分佈仍是知識空白。港大 Professor Benoit Guénard 製作出了第一張螞蟻的生物地理區域圖。此成果已刊於《自然 通訊》。

理大研發 | 量子芯片的革命性分子譜

模擬計算

來源:香港理工大學

分子振動譜的模擬,是傳統超級電腦難以有效解 決的難題,目前的模擬僅限於簡單的分子結構。

理大劉愛群教授領導的跨院校團隊共同研發了一 種 16 位量子比特的量子芯片,並基於量子疊加 與量子糾纏模擬方案,首度成功模擬了分子振動 譜。研究成果已刊於《自然 通訊》。

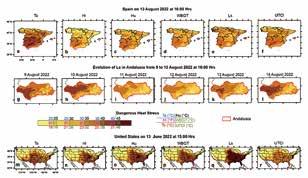

理大研究 | 常用熱浪指數哪個最準?

來源:香港理工大學

危險熱浪的識別具有挑戰性,濕度指數(HI)、濕球黑球溫度(WBGT)和通用熱氣候指數 (UTCI)等也有局限性。理大翁齊浩教授帶領團隊分析 2023 年南亞、2022 年西班牙、 2022 年美國的熱浪,為熱應激指數和閾值的適當選擇提供見解。研究成果已刊於 Cell 子刊 《Nexus》。

中大研究 | 孕婦腸道微生態,

影響兒童神經發育

來源:香港中文大學

是次研究對 264 對香港母嬰、共 1566 個糞便樣本 進行了測序分析,發現患有妊娠糖尿病的孕婦的腸

道微生物群多樣性比較低,孩子出生後第一年的腸 道含有大量梭狀芽孢桿菌,而其中的男嬰頭圍則異 常增長,顯示其神經發育可能受影響。研究成果已 刊於《Cell Host & Microbe》。

科大研發 | 新型環保製冷裝置, 效率刷新世界紀錄

來源:香港科技大學

在環保製冷領域,基於形狀記憶合金的相變彈卡製冷技術十分獲重視,然而此技術的「溫 跨」不足。科大孫慶平教授與姚舒懷教授團隊研發了一種多材料級聯彈卡製冷裝置,在水側 實現了 75 K 的溫跨,超越了世界紀錄。研究成果已刊於《自然 能源》。

中大瑞士合作 | 全球首次 遠程磁控內窺鏡手術跨越 9000 公里

來源:香港中文大學

手術由瑞士蘇黎世的專家遙距操作,通過香港「醫 療機械人創新技術中心」的機械人系統實施。術

後 X 光影像顯示,系統使用的磁控內窺鏡能夠在 豬模型的胃內完成「後屈」。「後屈」的成功反映 它克服了操作限制,能夠如標準設備般於體內流暢 地移動。科研成果已刊於《Advanced Intelligent Systems》。

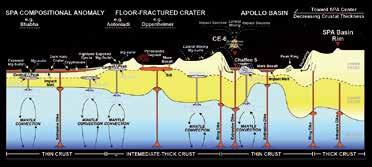

港大研究 | 嫦娥六號着陸點的 隱匿岩漿活動

來源:香港大學

月球上古岩漿活動可分為侵入式和噴出式兩類。科學家對噴出式火山有一定的瞭解,但對侵

入式岩漿活動(深成岩)的研究還不多,將為日後嫦六樣品的開放研究帶來一定的制肘。港 大利用遙感數據對嫦娥六號着陸點及其周邊的岩漿作用進行了綜合研究。研究成果已刊於 《天體物理期刊通訊》。

浸大研究 | 磷酸膽鹼可抗 PM2.5 對肺部的毒性

來源:香港浸會大學 浸大團隊分析太原和廣州的 PM2.5, 發現癌症風險與多環芳香族碳氫化合物 (PAHs)及其衍生物的相關性,遠高於總 體 PM2.5 濃度的相關性。團隊又發現,向 暴露於 PM2.5 後的細胞補充磷酸膽鹼可有 效恢復細胞活力。研究成果已刊於《美國 國家科學院院刊》。

科大、上海交大合作研究 | 控制馬約拉納 准粒子,容錯量子電腦成為可能

來源:香港科技大學

科大與上海交通大學合作,在拓撲晶體上發現 了一種新的馬約拉納零能模(Majorana zero modes,MZMs),並首次證實了多個 MZMs 能同 時存在於同一超導渦旋中,且研究出利用晶體對 稱性調控 MZMs 間的雜化方法,開闢了實現容錯 量子電腦的新途徑。研究成果已刊於《自然》。

科大研發 | 一步到位、自組裝的

「類精子」微機械人

來源:香港科技大學

這種「類精子」微型機械人又稱為微游動 器,可在人體內複雜環境穿梭,幫助施行 精準藥物輸送及微創手術,但要大量製造 則一直是難題。科大申亞京博士及團隊, 利用一種磁場驅動的漩渦湍流微流控平 台,讓「類精子」微機械人在漩渦之中成 形並凝固。此一研究成果已在《自然 通 訊》上發表。

中大和英國大學研究 | 縮時成像培養箱, 並沒有特別高的效果

來源:香港中文大學

體外受精技術中,觀察胚胎會導致培養箱 移動,可能會干擾胚胎生長,而「縮時成 像培養箱」配備內置攝影機,可不致干擾 實現無縫監控。然而中大和英國倫敦大學 瑪麗皇后學院發現,使用「縮時成像培養 箱」的胚胎的活產率和臨床懷孕率並無顯 著差異。研究成果已刊於《刺針》。

浸大研發 | 潰瘍性結腸炎中藥,

國家藥監已批准臨床試驗

來源:香港浸會大學

潰瘍性結腸炎主要分為活躍期及緩解 期,現今主要的治療目標是舒緩徵狀,

並維持緩解期的狀態。浸大團隊以九種 中藥材製成參苓潰康顆粒,該藥可改善 腸道的耐受性微環境,包括誘導調節性 T 細胞的分化和減少結腸中的炎性巨噬 細胞,以及增強在細胞間連接區域的連 接蛋白。國家藥監局已批准臨床試驗。

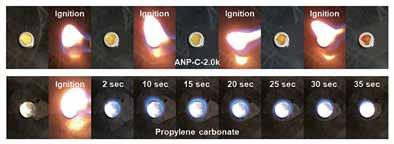

科大研發 | 高效 + 環保的嶄新消毒劑

來源:香港科技大學

氯二甲酚是在全球範圍內大規模使用的消毒劑,但它對水中生態系統構成了威脅。科大張相 如教授團隊發現「2,6 - 二氯苯醌」在滅活細菌、真菌和病毒時的功效,比氯二甲酚高出 9 至 22 倍,它即使在沒有陽光照射的環境下,也能在受納海水中迅速水解。研究成果已在《自 然 通訊》上發表。

恒大研究 | 網上旅遊評論分析框架

來源:香港恒生大學

參考網上旅遊「攻略」,但見一大堆龐雜甚至真確成疑的評論。香港恒生大學與台灣屏東大 學合作研究並創立「網上旅遊評論分析框架」,經問卷調查結果分析,這一框架確實有助消 費者作出旅遊決定。研究結果已發表在《亞太旅遊研究期刊》。

港大參與國際研究 | 首次捕捉 二維磁性材料中的殘餘相變

來源:香港大學

港大和美國多所大學組成的團隊,首次通 過實驗觀察到三維材料有序狀態轉變為二 維殘餘有序狀態,即在對稱性破缺後, 對稱性仍有所殘餘。這項發現有助實現 Feynman 在 1965 年提出的低維分層結構 材料器件。研究成果已刊於《自然 物理 學》。

科大研發 | 克服 3D 打印局限,更快捷的多

孔陶瓷材料工藝

來源:香港科技大學

科大研發出一種新型工藝技術,可克服傳統積層 製造技術(即 3D 打印)的局限:先製備有機骨

架,接着把前驅體溶液注入該骨架中,便可製造 出多孔陶瓷。楊徵保博士表示,這項研究的靈感 來自矽藻的矽酸鹽外殼。研究成果已刊於《自然 通訊》。

港大研發 |新一代穿戴式血糖持續 監測系統

來源:香港大學

目前的血糖持續監測穿戴器,帶有植入皮下組織的探針,而新系統使用微針陣列,用於微創

皮下血糖取樣,可減少疼痛和不適。經測試,新系統的表現媲美市場上商用的穿戴式連續血 糖監測器。研究成果已在《科學進展》發表。

理大研發 | 碳量子點驅動的 環保輻射製冷納米塗層

來源:香港理工大學

輻射製冷即以反射物料覆蓋外牆及天 台,但一般採用的是被動式材料。理

大呂琳教授、龔權博士及團隊,開發 了以「碳量子點」(Carbon Dots) 驅動的光致發光輻射製冷納米塗層, 將紫外線轉換成可見光光子,提升太 陽能反射率。此技術預計每年可節省 約 10% 空調耗電量。

中文大學衞星成功發射進入太空軌道, 獻禮新中國成立 75

來源:香港中文大學

中大聯同國星宇航研發的「香港青年科創 號」衞星,成功於 2024 年 9 月 24 日由捷 龍三號運載火箭搭載發射入軌。它更是國際 上首顆人工智能大模型科學衞星,將進行環 境數據遙感探測工作,及資料在軌智慧處 理的技術驗證。中大表示,時值國慶 75 周 年,中大衞星是向國慶獻禮之作,意義深 遠。

周年

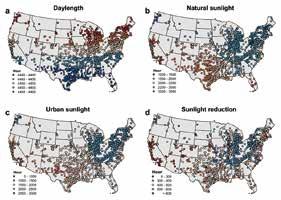

港大研究 | 雲層與城市結構

如何大幅減少城市陽光

來源:香港大學

以香港為例,局部區域日光減少程度高達 90%。過往的研究忽略了城市建築與雲層 如何共同減少陽光照射。港大開發了一個 評估城市日照時間的框架,並揭示雲層和 建築如何令城市的陽光大幅減少。研究成 果已刊於《自然 城市》。

中大研發 | 全球首個細胞內質網力 刺激裝置

來源:香港中文大學

內質網是一個大型網狀結構的細胞器,與細胞核、細胞 骨架等連接,難以在不干擾其他結構的情況下進行研 究。中大成功研發了光誘導內質網力刺激器,可不干擾 其他結構、實時觀察內質網反應,有助開發新療法。研 究結果已發表於《發育細胞》(Developmental Cell) 並獲選為封面文章。

城大研發 | 碲 氧材料提升無機半導體, 增強電子空穴傳輸

來源:香港城市大學

大多數無機半導體中,電子傳輸佔了主導地位,因 而限制了互補型器件和電路的發展。城大團隊通過 無機共混策略(inorganic blending strategy),將 不同類型的本徵 p 型無機材料組合成一種名為碲硒 氧的化合物,成功增強無機半導體中的空穴傳輸。 研究成果已發表於《自然 通訊》。

港大研發 |高性能儲氫有機超分子晶體

來源:香 港大學

諾貝爾化學獎得主 STODDART 教授帶領的研究團隊通過超分子晶體的創新「互穿結構」, 實現了一種安全、高效、達商業化標準的氫氣儲存新方法。研究成果已刊於《自然.化 學》。該方法的效能超越了美國能源部設定的儲氫系統終極目標 系統容積 50 克/公升、 系統重量 6.5%。

中大歷史系馬思途博士 獲頒「丹.大衛獎」

來源:香港中文大學

中大歷史系馬思途博士(Dr Stuart M. McManus)贏得歷史 學獎項「丹.大衛獎」(Dan David Prize),成為該獎項自

2001 年設立以來首位得獎的亞洲大學學者。他的研究審視 了全球化早期年代之光明與黑暗,如奴隸制、文藝復興人文 主義、法律與宗教的相互關聯。

三名香港學者獲光華工程科技獎

第十五届光華工程科技獎頒獎大會在北京舉行。今屆有 3 位來自香港院校的獲獎者,分別是 中大陳家亮教授(獲獎領域:消化內科)、城大胡金蓮教授(獲獎領域:紡織材料科學)、 港大岑浩璋教授(獲獎領域:雙水相微流控技術)。

浸大港大研究獲教育部獎項

來源:香港浸會大學、香港大學

得獎項目名為「科舉萬歲!中國科舉制度所產生的深遠影響」,於 2020 年發表。其中一個 發現是,每一萬人之中若有多一名額外的進士,2010 年的人均教育年數便會增加 0.87%, 對比聯合國的估計基準換算成收入,差距可達 1.5 倍。該論文此前已獲英國皇家經濟學會 獎。龔啟聖教授在訪問中表示,「在某程度上,教育可謂是國家的財富。」

城大劉錦茂教授獲卡爾蔡司洪堡研究獎, 首位亞洲獲獎者

來源:香港城市大學

城大可持續工程學講座教授劉錦茂教授獲卡爾蔡司洪堡研究獎,並成為首位獲獎的亞洲學

者。他是計算力學、可持續材料及工程領域的知名專家,他的開創性研究大大推進了對固體 變形、失效斷裂及疲勞行為的基礎理解,對於新材料的開發至關重要。

中文大學盧怡君教授獲 Tajima 獎

來源:香港青年科學院

中文大學盧怡君教授獲 2024 國際電化學會 Tajima 獎,該獎旨在表彰全球 40 歲以下的傑出 電化學學者,每年評選一位得獎者。

港大、中大三學者獲得裘槎麥德華前瞻 科研大獎

來源:裘槎基金會、香港大學、香港中文大學

裘槎基金會頒發「裘槎麥德華前瞻科研大獎 2024」予三位學者,他們分別是:港大物理學

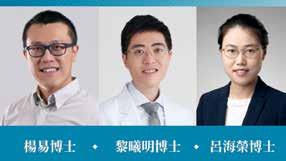

系助理教授楊易博士、中大醫學院化學病理學系臨床助理教授黎曦明博士、化學系校長特聘 助理教授呂海榮博士。

東華學院、中大、港大三學者, 獲選美國護理科學院院士

來源:東華學院、香港中文大學、香港大學

東華學院護理學院副院長關耀祖教授、香港中文大學醫學院助理院長周嘉明博士、香港大學 護理學院助理教授郭欣欣博士,膺選美國護理科學院院士。關耀祖教授加入東華學院前,曾 在香港理工大學護理學院服務逾十年。

科大、中大、理大學者獲選 2024 年度 亞洲青年科學家

來源:香港科技大學、香港中文大學、香港理工大學 科大、中大、理大各有一名學者膺選「2024 年度亞洲青年科學家」,他們分別是:科大物

理學系傅凱駿博士、中大數學系李文俊博士、理大應用物理學系冷凱博士。

科大劉紀美教授獲頒 2024 年 傑出光子學女性學者獎

來源:香港科技大學

劉紀美教授榮獲 IEEE 的 2024 年度傑出光子學 女性學者獎(Women in Photonics Excellence Award 2024)。IEEE 讚揚她在異質外延技術方面 的突破及其先進半導體與矽材料融合研究為光子學 設備帶來了技術革新。

珠海學院「虎豹別墅元宇宙教育平台」 獲全球賽事獎項

來源:香港珠海學院

珠海學院資訊科學系參與開發的「虎豹 別墅元宇宙協同教育平台」,在第四屆 全球世界遺產教育創新案例獎中獲傑出 之星獎。該獎由聯合國教科文組織亞太 地區世界遺產培訓與研究中心主辦,旨 在表彰世界遺產教育領域的創新。

Research 全球頂尖女性科學家,

6 位香港學者入選

來源:Research.com

獲獎者分別是中大于君教授、中大胡令芳教授、港大吳呂愛蓮教授、中大陳重娥教授、港大 任詠華教授、港大林小玲教授。于君教授更在中國入選學者之中排名第 1。

Research 全球頂尖學者:

香港院校學者在超過一半領域膺全國第一

來源:Research.com Research.com 2024 年全球頂尖學者(Best Scholars)排名,香港大學校長張翔教授排行 全國第 6,為香港最高排名者。此外,在 26 個分領域中,香港院校(包括內地分校)學者 在其中 14 個獲評選為中國第 1 位。

港大物理系楊易博士,

獲 2024 年度科學探索獎

來源:科學探索獎、香港大學

新基石科學基金會支持的「科學探索獎」2024 年度有 49 位獲獎者,包括香港大學的楊易博 士。楊易博士的研究重點是連接慢速非相對論電子與納米光子環境。

理大柴揚教授膺選「Falling Walls 科學突破獎 | 工程及科技」十大科學家

來源:香港理工大學

柴揚教授研發仿效人類眼睛的全新仿生傳感器,並借鑒飛行昆蟲視覺系統的閃爍融合頻率, 制備出光電梯級神經元(optoelectronic graded neurons),實現在傳感器端有效地編碼 時間信息。他表示,傳感器的數據處理量大幅增加,把部分運算任務轉移到靠近數據源的傳 感終端顯得非常重要。

理大張志輝教授 獲選為國際生產工程學院院士

來源:香港理工大學、香港科技創新聯盟、CIRP

理工大學張志輝教授獲授為 CIRP(College International pour la Recherche en Productique)院士。CIRP 於 1951 年創立,目前院士上限為 175 名。張志輝教授屢獲獎

項,包括教育部自然科學獎二等獎、英國機械工程師學會的獎項、中銀香港科技創新獎等。

本地人文學科研究出眾 助力推動藝術 文化發展

來源:文匯報、RGC、中大、科大、浸大

教資會「2020年研究評審工作」的結果指出,在八所大學提交超過340個研究影響個案中,

超過八成被評為最高兩個級別,即具有「出眾」或「相當重要」的影響力,顯示大學研究為 香港及其他地區不同界別均作出了重要且實質的貢獻。教資會委託的顧問——著名國際研究 機構科睿唯安(Clarivate) 指出,八所大學作出的研究影響,涵蓋社會不同層面,受益者遍布

不同界別,有關貢獻落實於香港本地甚至全球範圍,而有關的研究影響個案可源自大學研究 團隊過去20年的一項或多項基礎研究。科睿唯安將八大的研究影響歸納為11個專題,放在教 資會網頁。

科大人文學部榮休副教授廖迪生分享他的研究影響個 案,主題為「保護香港非物質文化遺產」。受香港政府 委託,廖迪生帶領華南研究中心的研究團隊在2014年 成功編製了首份香港非物質文化遺產(非遺)清單,其 中記錄了480個項目,涵蓋口頭傳統和表現形式;表演 藝術;社交實踐、儀式、節慶活動;有關自然界和宇宙 的知識和實踐,以及傳統手工藝五個範疇。

浸大視覺藝術學院教授梁美萍、副教授尹麗娟及伍韶勁 的研究影響個案歸納為「吸引香港和東亞的美術和博物 館領域之外的新藝術觀眾」。浸大與多地的藝術和公共 機構進行多個合作項目,吸引了超過35萬名參與者和觀 眾,許多海外專業媒體包括《Art in America》、《亞 太藝術》及《紐約時報》在內,曾對伍韶勁的藝術創作 給予正面評論。

中大哲學系榮休教授關子尹的研究影響個案是「從哲學 到影響廣泛的漢語多功能字庫之落實」。研究團隊為推 廣字庫曾辦過幾次以中、小學老師為對象的講座活動。

縱使未有大規模地為字庫作公開推廣工作,他們卻從不 同的網上渠道見到很多用家回饋並得知字庫廣受歡迎, 研究團隊相信這是因為字庫的出現,恰好回應了廣大漢 語漢字用家的需求。

香港樹仁大學料第四季度推 「知識轉移」合作計劃

來源:香港樹仁大學

香港樹仁大學(仁大)新成立「傳訊及公共事務處」,於8月1日正式運作,接下來擬圍繞弘

揚仁大卓越教學研究成果、增強各部門媒體內容影響力、擴展仁大多元宣傳平台以及開拓與 深化協作夥伴網絡四大策略目標開展工作。該處總監兼大學新任助理副校長李家文於8月7日 在「上樹仁 睇奧運」活動中透露,樹仁大學預計將於今年第四季度啟動「知識轉移」合作計 劃,屆時校外人士都能到仁大課堂開展旁聽試驗。

新成立的傳訊及公共事務處致力推動「數碼人文,博雅教育」的發展,配合「策略發展計劃 2026-2030」,以提升大學在全球的影響力。該處將與社會各界持份者加強聯繫合作,並由 一支擁有豐富傳媒與企業傳訊經驗的團隊組成,透過製作多媒體內容與統籌官方活動等專業 企業傳訊方案,促進大學與各業界、社群、專業組織、校友及傳媒機構的關係。

李家文指出,樹仁大學的「知識轉移」合作計劃旨在為學界、社區友好、專業組織和校友提 供旁聽試驗,讓參加者體驗樹仁大學的精選課程,有助於其日後的升學或人才培育。參與者 可從文學院、商學院、社會科學學院及通識課程等學系中選擇旁聽課堂,並按照課程大綱挑 選上課時間。樹仁大學也會錄製課堂片段並上傳至大學的YouTube頻道。

樹仁大學首席副校長孫天倫表示,學校在奧運期間開放校園,提供一個舒適的地方讓大家一 起看奧運,為國家健兒加油。學校亦歡迎社區人士參與「上樹仁 睇奧運」活動,同時歡迎大 家對學校的發展提出建議。

香港大學防止自殺研究中心最新數據 顯示 2023 年香港自殺率維持高位

來源:香港大學

國際防止自殺協會(IASP)把每年的9月10日訂為世界防止自殺日,旨在提升全球各地對防

止自殺的關注。作為IASP的成員,香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心(下稱「中心」) 聯同生命熱線公布香港最新的自殺數據。

據死因裁判法庭提供的數據,中心估計2023年香港的自殺率為13.6%,雖與前一年相比未有 顯著惡化,但依然處於相對較高的水平。不同年齡組別的自殺率在過去一年中出現了明顯的 波動,尤其是長者和青少年的數據尤為引人關注。

報告顯示,2023 年 60 歲以上女性的自殺率下降了 25.9%。這一令人振奮的趨勢可能與疫情 後長者重新投入社會和參與社區活動有關。這顯示了參與社區活動在提升長者生活質量和減 少自殺風險方面的積極作用。

社區活動不僅幫助長者增強社會聯繫,減少孤獨感,還能提升他們的自我價值感。「生命熱 線」強調,這些活動能有效促進長者的身心健康,提供心理支援,幫助減少抑鬱和焦慮情 緒。正面的社會互動有助於長者重拾對生活的興趣和希望,讓他們感受到活的意義,消除生 無可戀的負面情緒,從而降低自殺念頭。

針對學童自殺問題,中心總監葉兆輝教授呼籲社會提供全面支援,打造以「幸福感」為核心 的校園環境,讓學生能在愉悅的氛圍中學習,而不僅專注於學術成績。他呼籲學校積極配合

教育局推出的《4Rs精神健康約章》,透過舉辦相關活動,為學生創造更多減壓的機會,增 強他們的幸福感和抗逆力。同時,幫助學生建立健康、正面的人際關係網絡,提升學校的整 體健康文化,從而促進社區的關愛與包容。

香港恒生大學市區中心「創意薈」進駐 M+大樓