Mainland - Hong Kong Academic Exchange 2023 - 1 ISSN 1684 - 7261 儲能 安全並舉的前沿方向 採訪材料科學家、香港中文大學盧怡君教授 落實碳中和須充分規劃 採訪能源工程學家、香港理工大學楊洪興教授 萬物皆拓撲:在物理之間的求索 專訪香港浸會大學馬冠聰博士 首屆「中銀香港科技創新獎」公布獲獎名單 對應國家所需香港所長 五大領域各獎二百萬元 四大方向、八大重點策略 為港訂五至十年目標 《香港創新科技發展藍圖》出爐

非賣品 2023 - 1 出 版: 京港學術交流中心 責任主編: 黃冠麟 編 輯: 呂少群、劉齊廣、甘依婷 電 郵: ip@bhkaec.org.hk 電 話: 852-2892 1267 傳 真: 852-2834 5519 地 址: 香港北角英皇道 83 號聯合出版大厦 14 樓 1404-05 室 Unit1404-05, SUP Tower, 83 King's Rd., North Point, Hong Kong 網上彩色電子版請瀏覽 www.bhkaec.org.hk 版權所有,如欲轉載請先與我們聯絡。

02 卷首語 03 新能源.新材料 06 儲能 安全並舉的前沿方向 採訪材料科學家、香港中文大學盧怡君教授 10 落實碳中和須充分規劃 採訪能源工程學家、香港理工大學楊洪興教授 14 新材料.新能源前瞻 16 萬物皆拓撲:在物理之間的求索 專訪香港浸會大學馬冠聰博士 20 2012屆學者風采 25 「香江學者計劃」介紹 26 首屆「中銀香港科技創新獎」頒獎禮順利舉行 盧新寧盼多發現千里馬 孫東要壯大香港創科版圖 27 首屆「中銀香港科技創新獎」公布獲獎名單 對應國家所需香港所長 五大領域各獎二百萬元 31 40 46 鍾惠娟:京港的「萬事通」 江學者計劃 香 港動態 京 研成果與獎勵 科 港往事 京 面專題 封 物專訪 人 科熱話 教

2 人類的發展歷史,就是一部能源革命史,也是一部材料革命史。中外文明的誕生有 傳伊始於人類對能源的掌握。華夏文明中,有燧人氏鑽木取火烹飪熟食,結束遠古 人類茹毛飲血的歷史;希臘神話中,普羅米修斯( Prometheus )盜取天火賜予人 類,給了人類文明發跡的奇點。乃至信史時代,從刀耕火種時代到鐵器牛耕,再到 數次工業革命,人類生產與製造方式的巨大變革也意味著能源技術一次又一次的突 破。從煤炭、石油與天然氣,到生物能、風能、太陽能、核能等,人類對能源的利 用,提升了自身的生活福祉,也反映著科學技術的成果。現代生活運轉的源頭,靠 動能驅動機械,離開了能源,我們的生活便瞬間回到原始時代。 不少科學家相信,人類因能源問題,正集體步向新一次與殞石無關的大滅絕。為 挽回局面,我們再次踏上新一輪的能源革命。聯合國政府間氣候變化專門委員會 ( IPCC )工作報告指出,若要將地球表面溫度的上升限制在 1.5 度內,

制宜,採用混合式供電,如風光互補、水風互補等等;另一個確保供電穩定的方 法,便是以大型「充電寶」,把用剩的能源以電池儲存。如何使電池提升儲能又節 省成本,牽涉到新材料的進步。 新材料通過物理研究、材料設計、材料加工、試驗評價等一系列研究過程,創 造出能滿足各種需要,研發出比傳統材料性能更優的材料,比如將聚丙烯腈 ( Polyacrylonitrile )原絲碳化,制備成為碳纖維( Carbon fiber )。碳纖維材料硬 度高重量輕,兼具高耐化學性,耐高溫和低熱膨脹的特性,在航天工程、土木工 程,賽車與其他競技體育運動製品深受歡迎。另一方面,傳統材料的再開發,能使 其性能獲得重大的改進和提高,如納米改性、稀土改性等,亦可歸類為新材料。今 日大眾俯拾即得的「鋰」,在上世紀的人們看來就是新材料,用之製作的電池體積 小巧、電量充足,於當代引領了一場能源與機械風暴。 展望未來,如何加大使用清潔的新能源,如何發明更安全更有效的儲能新材料,乃 人類科技文明雙軌推進的方向,任重而道遠。

2030 年全球 總溫室排放量要比現時下降 43% ,而最有效的方法,便是採用清潔能源。 目前新能源受種種條件限制,未能普及使用,如風能受限於風力等,無法確保定量 輸出。又以太陽能為例,日光充足時可以收集到較多能量,陰天銳減,晚上歸零。 由於電網需要充足能源以確保持續輸出,若果新能源發電無法同時保證發、輸、 配、用,就會影響到民生國計。 科學家們想到了兩個方法,在採用新能源的同時,盡可能保障供電穩定。一是因地

新能源.新材料 應對地球人口的持續增長,道路、交通工具、居 住環境的巨大改善,離不開能源的開發與使用。 然而,巨大能量的獲取,也時刻改變著自然界的 平衡,空氣污染、資源浪費、全球暖化,一系列 棘手的問題層出不窮,蝴蝶效應隨之而來。積極 探索新能源,是世界各國在可持續高質量發展上 的剛需,也是再發展的新機遇。 新能源是科技發展的根本 新能源,是指清潔的、可再生以現代化方法開發 和利用傳統的、取之不盡的、周而復始的可再生 能源,如太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能,還有利用氫、沼氣、酒精、甲 醇等發電的新能源,以及海洋表面與深層之間的熱循環等。(註:在我國,水力發電發展成熟,已和石 油,天然氣等能源一樣,被視為常規能源。) 源於歷史而高於歷史,我們可以得出修正性的結論:化石燃料必不是人類能源史的終點。自從電能的來 源變得廣泛,電動機的性能被證實比內燃機更優越且穩定,加上科技一直在進步,新的能量源還會不斷 湧現。爭奪新能源開發的技術制高點,一直是世界各國的戰略重點,「落後,就要捱打」,新能源革命 對我國而言,是必須迎上的機遇,是現代化國家發展必須掌握的命門。特別是我國在邁上全面建設社會 主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的道路上,其中一個指標是讓市民擁有理想宜居的 生活環境,以及國家持續發展的可能性。有見及此,我國已把新能源以及新材料列為重點發展的科技板 塊。 人類得以生存,全賴大自然的恩澤,然而無序的發展卻破壞了 生態平衡,甚至危害到人類自身。(圖片來源:Freepik網站) 新能源不單取之不盡,善用新能源亦不會對大自然造成損害。(圖片來源:Freepik網站) 3 面專題 封

新能源與新材料的互助 介於新能源與新材料之間,人類電池的發明有說是因幾個小故事而誕 生:伽伐尼( Luigi Aloisio Galvani )的青蛙、蘇爾澤( Johann Georg Sulzer)的舌頭1、伏特(Alessandro Volta)的電池。 1786 年,意大利醫生伽伐尼在解剖青蛙實驗中發現,用銅鉤與鐵板 接觸蛙腿時,會引起痙攣、產生蛙腿抽搐的現象,也就是所謂的生物 電。伏特延伸生物電的概念,參考瑞士科學家蘇爾澤的電流迴路實驗 理論,於 1800 年創造出「伏特電池」,也就是利用銅片和鋅片,中 間夾上含鹽水的布片,交替相疊,就能產生電荷、進行發電。加上愛 迪生( Thomas Alva Edison )發明的鎳鐵電池,增長了電池的壽命, 為電池發展打下基礎。 1958 年,哈里斯( Harris )考慮到 鋰( Lithium )會與水以及空氣發生反應,提出了採用有機電解 質作為金屬原電池的電解質,使五年後舉行的美國電化學學會 (The Electrochemical Society)冬季會議上,將性質活潑的鋰引 導到電池設計中,訂立了鋰電池的雛形。這一構想,從上世紀 七十年代起,影響了鋰離子電池的發展。 其時,鋰對於全社會而言就是新材料,原料產地 集中於南美,而且是稀有金屬,用以製作的電池 體積小巧、電量充足,優勢非常明顯。現時使用 的電動車所採用的是鋰電池,新能源儲能中目前 也是鋰電池居多。雖然優點多,但鋰電池的缺點 亦非常顯著——隨著充放電次數增加,鋰電池內 的鋰金屬產生的枝晶會愈來愈長,甚至刺穿電池 內部結構令電池短路。同時,因為電池當中液態 電解質高度易燃,容易產生安全問題。 伏特電池概念圖。 鋰電子泛用性極高,至今電動車的儲能電池主要還是鋰電池。 (圖片來源:Freepik圖片) 路易吉·伽伐尼,醫生、物理學家與哲 學家。以生物電研究的先驅者聞名。 1 1750年,瑞士學者蘇爾澤將銀片和鉛片的一端互相接觸,另一端用舌頭夾住,舌頭則感到有點麻木和酸味,這既不是單片銀的味道,也不是單片 鉛的味道。他想到,這可能是兩種金屬接觸時,金屬中的微小粒子發生震動而引起舌頭神經的興奮,產生的感覺。為此蘇爾澤做了另一個實驗來 進一步研究這個現象。他將一個盛水的錫杯子放在銀臺上,舌頭接觸杯子內的水,並未感到酸味;但當用手接觸銀台時,舌頭就明顯地感覺到酸 味,這時已構成電流迴路,但是蘇爾澤沒有繼續研究下去。 4 面專題 封

鈉離子電池的電極材料主要是鹽,整體成本 鋰電池低得多。(圖片來源:網上圖片) 圖為電子顯微鏡下石墨烯薄片。石墨烯是世界上最薄且最堅硬 的納米材料,也是現存最好的導電性材料,兼具高導電性、高 透明性、高韌性,其又具備優良的生物相容性與穩定性,故在 多個科研領域上均極受歡迎。(圖片來源:維基百科) 納米碳管的硬度與金剛石相當,卻擁有良好的柔韌性,可以拉 伸。納米碳管的強度比同體積鋼的強度高100倍,重量卻只有 後者的1/6到1/7,因而被稱為「超級纖維」。(圖片來源:國 家材料腐蝕與防護科學數據中心網頁) 近年,我國在風能、太陽能等新能源行業發展迅速,用作儲能的鋰電池,因鋰供不應求,價格亦由2020 年底至2022年初上升了十倍。材料成本上升,反而窒礙新能源行業的發展勢頭。目前有非常多的新研究 嘗試改變整個體系,催生了非鋰系電池的發展,例如成本較低的的鈉離子電池(Sodium-ion battery)。 鈉電池主要材料也是正極、負極、電解液、隔離膜,雖然鈉離子比鋰離子更大,重量和能量密度上比不 過鋰電,但鈉作全球元素總量表中排第六的元素,藏量遠比鋰豐富,所以鈉電池製造價格比鋰電池能便 宜30-40%,而且鈉電池在高低溫表現更佳,故科學界對鈉電池的發展寄予厚望。 新材料攻堅 化不可能為可能 以上的例子,簡單地說明新材料在新能源發展上擔當的重要角色。與能源相關範疇外的石墨烯、納米碳 管、非晶合金等,性能均比傳統材料優秀,有望在多個科研領域如光電顯示、半導體、傳感器、航天、 軍工等發光發熱,屆時人類的科技水準有望再上一台階,將更多不可能變為可能。 5 面專題 封

儲能 安全並舉的前沿方向 採訪材料科學家、香港中文大學盧怡君教授 「為什麼採用鋰離子電池?與傳統電池相比,鋰離子電池充電較快、電池壽 命較長,相當輕巧卻內藏較高的能量密度,提供更長的電池使用時間。」 蘋果官網介紹「Apple鋰離子電池」 「Beyond Li-ion就是我們未來要走向更高能量密度、更大規模儲能的方向。 我們必須要做出比鋰離子電池更多的一些突破。」 香港中文大學機械與自動化工程學系盧怡君教授 在能源危機及世界各地極端氣候頻發的環境下,世界各國日益重視儲能技術的研究和發展。但「儲能」 常被「可再生能源」綁定同談。香港中文大學機械與自動化工程學系盧怡君教授於線上接受訪問時,糾 正了這種誤解:「儲能不一定只能用於儲存再生能源」,「即使沒有再生能源,大規模儲能也是非常重 要的。」她舉出顯例,譬如說居民日常生活中的用電需求一般來說是波動的,能量輸出的高峰期會使得 供電成本大大增加,因此若能夠儲能則可以削峰填谷,從而降低供電成本,並且為供電穩定提供重要支 撐。 2021 年 9 月,香港中文大學機械與自動化工程學系盧怡君教授獲得第三屆騰訊「科學探索獎」,獎項肯 定她在環保高電壓水系電解液與硫基液流電池方面的貢獻,支持她在安全抗凍電池/液流電池關鍵新材料 方向進行探索。2022年,盧教授所帶領的初創團隊Luquos energy在「Terra-Award智慧能源創新大賽」 盧怡君教授2007年於台灣清華大學獲理 學學士學位,2012年於美國麻省理工學 院(MIT)獲博士學位。目前為香港中 文大學機械與自動化工程學系教授、易 池新能主席。主要從事液流電池、金屬 氧/硫電池、柔性電池等領域的研究。 (圖片來源:香港中文大學) 6 面專題 封

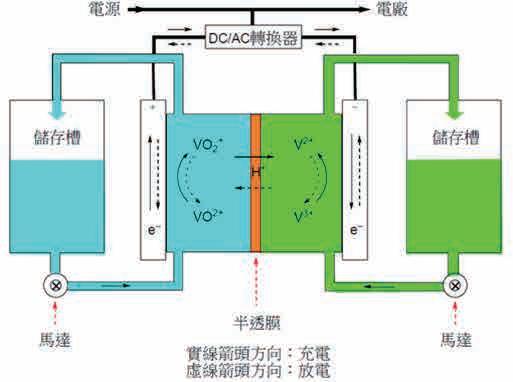

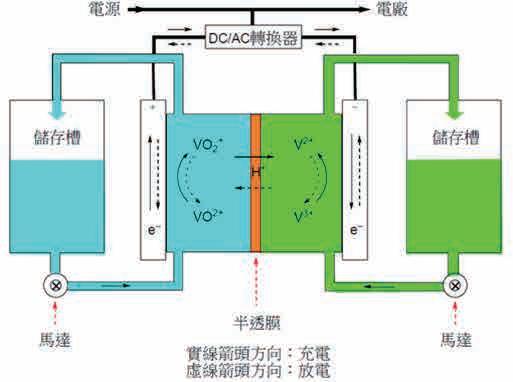

中獲季軍,亦獲得香港中華煤氣有限公司數千萬港元的戰略投資,而這支年輕的團隊創立剛剛兩年。 她在介紹自己的研究時深入淺出、溫和而親切,似乎也把我們當成了她的指導學生,希望用最簡單的例 舉、最恰當的形容去展現她所熱愛的美妙的電池世界。 Beyond Li-ion — 比鋰離子電池更多的突破 受「科學探索獎」肯定的兩個領域——水系電池和液流 電池,正是盧教授研究的兩大重點,也是近年來學界和 業界備受關注的新型儲能技術。相比抽水蓄能等機械能 儲能,電化學儲能有著更為廣闊的發展和應用前景。盧 教授解釋,其實水系電池和液流電池都可以歸為一個更 大的領域 Beyond Li-ion(超越鋰電池)。 Li-ion 即鋰離子。鋰離子電池具有能量密度高、體積小、 長循環壽命等優勢,目前被廣泛應用於電子、汽車、航空等產品。然而,鋰離子雖有種種優點,但其可 燃的特點卻帶來了極大的安全隱患。電動車爆炸、手機充電時自燃等社會新聞也屢見不鮮。同時,這也 使得研究人員無法放手進行相關的大規模儲能研究。能否做到絕對安全在盧教授看來是非常重要的,她 強調這是一項技術能否達到最大程度應用以及最多應用場景的一個關鍵,同時她也相信未來會有越來越 多關於電池安全保障的法律法規出台。 盧教授用了一個詞概括水系電池和液流電池最值得強調的優點 —「本徵安全」(也即「本質安全」, Intrinsic safety)。水系電池採用水作為電解液,它可以從根本上解決易燃有機電解質引起的安全問題。 液流電池的儲能介質為水溶液,同樣具有很高的安全性。 至於應用前景,除卻在安全儲能方面,盧教授提到了液流電池在大規模儲能方面的潛力。「液流電池 是比較有前景的,因為它可以很大地放大,很簡單地放大。譬如說一個小的tank (儲存槽)可以 power (供電)一個小的房子,但如果有一個大的工廠或 是商業大廈,那我就用比較大的 tank 。所以它就是 可以很簡單地、自由地 scale up (放大)。」當中 的原理在於液流電池獨特的結構系統。簡單來說, 液流電池兩極的電解液可分別另外儲存(見下頁圖 片),需要時則透過泵將電解液引入到容器中各自 進行循環,正因為產生電力的裝置與能量的儲存裝 置分離的特性,這使得液流電池的能量、功率可以 自由解耦,並且不會相互有所損失。 盧怡君教授展示新型電解液(圖片來源:香港中文大學) 7 面專題 封

「這是鋰離子電池很難做到的」,盧教授說 道。「 Beyond Li-ion 就是我們未來要走向更 高能量密度、更大規模儲能的方向。我們必 須要做出比鋰離子電池更多的一些突破。」 儲能安全攻堅 道阻且長 然而,盧教授也坦言,所述種種雖然聽起來 美好,但仍存在技術上的難點與痛點。比 如,水系電池雖然非常安全,但因為水在高 電壓、寬電壓下會分解,它的能量密度及電 壓范圍甚至比非水電池還要小得多。如何在 完全安全的基礎上將水穩定從而不斷突破水 系電池的能量密度,是盧教授和她的團隊正 在攻堅的方向。 而液流電池的大規模應用,則受限於其高昂的成本。盧教授介紹,市面上的全釩液流電池技術(或稱釩 液流電池 Vanadium Redox Battery,採用不同氧化態的釩離子來儲存化學勢能)已相當成熟,中科院大 連化物所提供技術支持的示範項目「大連液流電池儲能調峰電站」已達到 100 兆瓦 /400 兆瓦時。但據資 料顯示,釩液流電池初次建設成本可達8000元/千瓦時,是鋰離子電池的4倍。「那我們嘗試的解決辦法 就是希望能用低成本、資源非常豐富的元素,就是硫, Sulfur 。」事實上,早在 2016 年,盧教授和團隊 就已研發出多硫化物-碘液流電池,但硫很容易從負極跑到正極,造成交叉污染及沉積,導致電池容量衰 減速度快、壽命短。因此,他們開始構思發展「膜」的技術,希望通過離子交換膜來阻擋多硫的交叉。 2021 年,他們成功研發出新型「電荷增強型離子選擇性膜」( Charge-Reinforced ion-Selective , CRIS ),利用新技術,電池在沒有明顯容量衰減情況下,運作時間大幅提高至逾 2,000 小時,每次充滿 電後可持續使用達15小時,解決了長久以來這類電池因使用壽命短、成本高,而未能普及應用於可再生 能源大型電網儲能的難題。這是非常重要的里程,它使得硫基液流電池能夠進一步發揮其成本低廉的特 點,並為該成果邁入商業化提供了新的方向。 「彌合『間歇性可再生資源』與『持續能源需求』之間的差距」(To bridge the gap between intermittent renewable resources and constant demands of energy)是盧教授所帶領的初創公司Luquos energy的網站 首頁金句。她希望其研究不僅是存在於實驗室,更需要工程師與專業設計的加持,通過初創公司集結專 業人才,將成果轉化,用於社會。她更希望有朝一日自己的研究能走向遠方,到達未能供電的偏遠貧困 地區,幫助人們直接進入使用清潔能源的階段。 液流電池的運作原理簡介圖。(圖片來源:台灣大學化學系網頁) 8 面專題 封

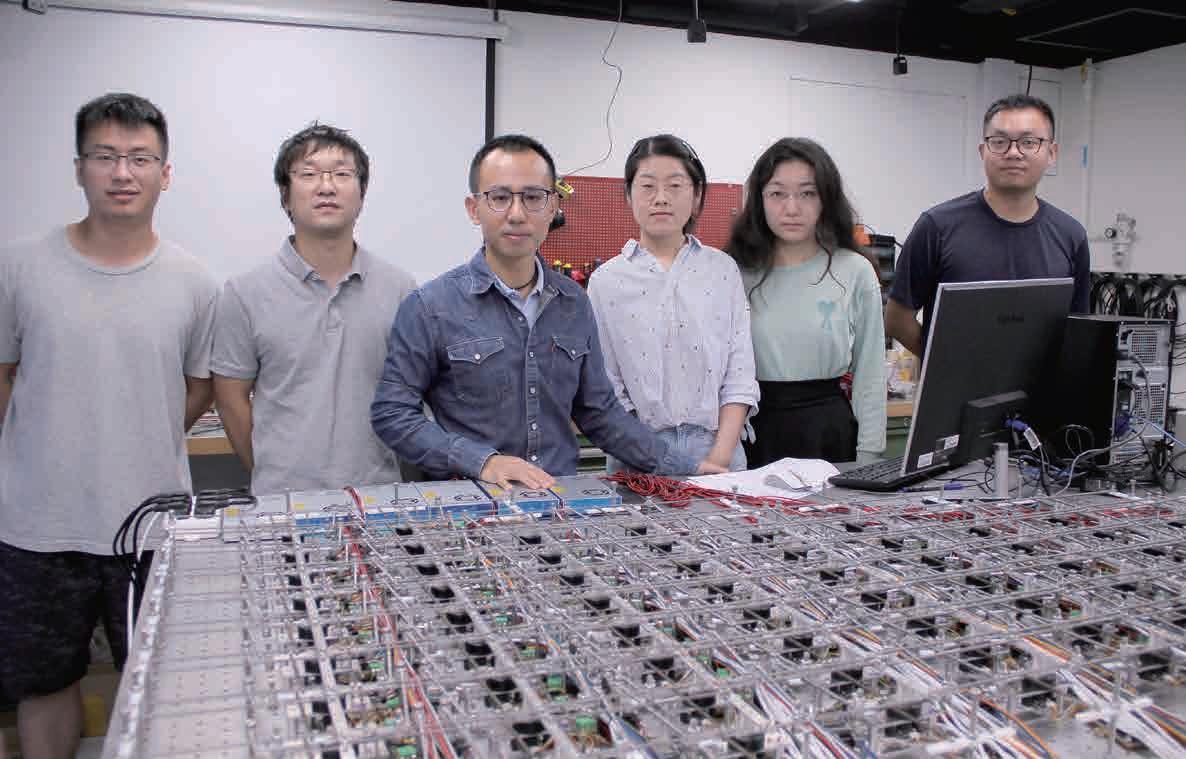

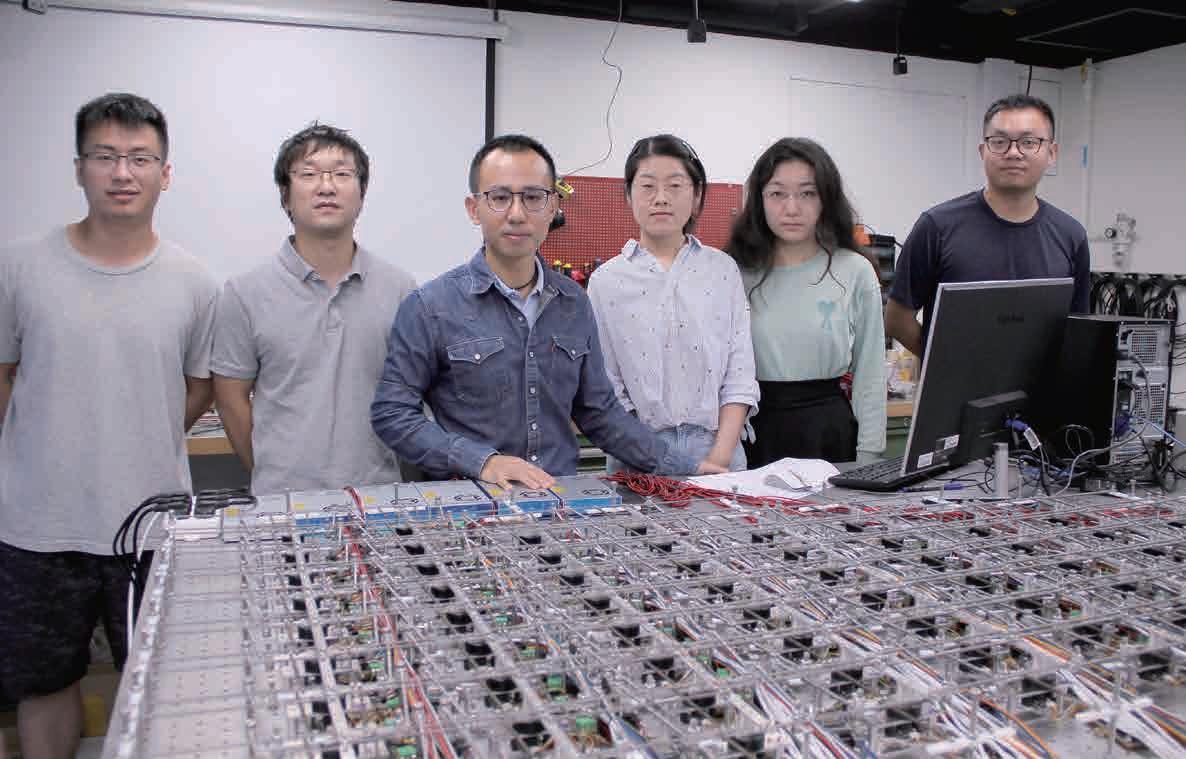

對於所帶領的初創團隊於 2022 年獲得 「 Terra-Award 智慧能源創新大賽」季軍, 並獲企業千萬戰略投資的好消息,盧教授十 分高興,並表示很榮幸能夠在第一屆比賽中 獲得好成績,也獲得更多資源支持研究發 展。她感謝香港中文大學、香港科學園對她 們各方面的支持,又提到中華煤氣公司十分 具有前瞻性,鼓勵初創公司做創新。有關未 來發展,盧教授透露公司除在香港有實驗室 之外,在深圳的研究中心也已落地,「招牌 才剛剛放上去」,她笑說。 近年,國家與香港的支持科創的政策日 增,盧教授非常認同這一發展趨勢。她坦 言過去一段時間,其初創公司即使得到了 眾多幫助和支持,但在香港能夠建立起大 的實驗室或者是研究中心仍然非常困難, 一大問題是對於初創團隊來說很難承擔地租等大額開支,另一大問題則是地方緊張。因此若能夠在大 灣區落戶,對於他們這種做技術、硬件研發的團隊來說,能夠很大地緩解壓力。「所以如果能有大環 境下、政策下的 support (支持)對於我們的發展會更好,我想我們未來肯定會有更多的政策,我希望 能夠真正地幫助到需要幫助的初創企業。其實一開始企業本身就有很多的研發需要去做,所以也不可 能一開始就有盈利的,我們都是需要政府和相關單位甚至企業能做一些支持。」 訪問尾聲,盧教授談到自己的博士導師和許多學生都是相當出色的女性,她相信女性科研工作者只要 有好的舞台就能一展所長。「我覺得女生可能更能發揮出女性的一些特點,譬如說更細心也好,只要 給她們好的發揮舞台,她們都能做得非常好。」由於種種歷史原因,女性科學家總體要少於男性是個 比較實際的情況,全世界可能都如此。但是,她堅信這個情況會改變,男女比例會越來越趨近平衡。 「我現在也有兩個女學生已經回到內地做教授了,她們未來肯定也會做得非常好的。」 在榮獲「科學探索獎」時,盧教授曾表示希望能以自身的經歷為其他女性科學家帶來啟發,讓她們相 信:「百分百沉醉在科研,是會有成果的。」她特別希望女性科研工作者要相信自己,跟從自己的興 趣,做自己有興趣的事情,這樣才能最大程度發揮自己的潛力。也因這一信念,相信盧教授和她的團 隊在Beyond Li-ion 領域的研究上,一定會日益精進。 Luquos energy團隊人員(圖片來源:受訪者提供) 9 面專題 封

落實碳中和須充分規劃 採訪能源工程學家、香港理工大學楊洪興教授 綠色、低碳、減廢、節能,世界各主要經濟體均已制 定本世紀中實現碳中和的目標,香港特區政府也作出 2050 年前達標的宣示。不過,以研究可再生能源利 用而享譽國際的香港理工大學建築環境與能源工程學 系教授楊洪興認為,特區政府必須及早規劃並加快行 動,特別是應善用香港地利銳意發展離岸風電,全面 推行「開源節流」,才有可能如期達至目標。 太陽能光伏建築一體化技術、間接蒸發空調節能技 術、風能開發技術,風光互補蓄能技術,是楊洪興教 授的研究領域——可再生能源利用和建築節能的前沿 課題,而他在此已深耕三十多年。楊教授位列2022年 「機械及航空航天工程」領域中國科學家排名榜二十 強,是科睿唯安 1996-2000 年工程領域高被引學者之 一,曾獲國家教育部科學技術二等獎等重要學術獎 項。 所謂可再生能源( Renewable Energy )是指風能、太 陽能、水能、生物質能和地熱能等非化石能源,也 就是清潔能源。面對龐大的能源消耗,尤其是 燃燒石油化工製品引發的嚴重污染以至氣候暖 化等問題,世界各國幾經努力而達成到本世紀 中實現碳中和的共識, 14 億多人口的中國作出 2030 年碳達峰而 2060 年碳中和的承諾。香港也 公布了 2050 年的時間表,楊教授則關注其路線 圖,認為發展風能、太陽能和加速建築節能, 是香港落實碳中和必不可缺的組成部分。 楊教授是理大可再生能源研究室的創建者,目前正領導研 究小組進行建築物可再生能源利用的前沿課題研發,他亦 是國際期刊《應用能源》的高級編輯和多個國際期刊的編 委。(圖片來源:受訪者提供) 太陽能和風能,是最常見的兩種可再生能源, 亦經常會混合使用。(圖片來源:Freepik網頁) 10 面專題 封

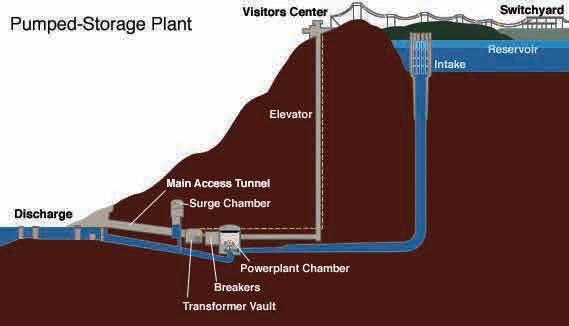

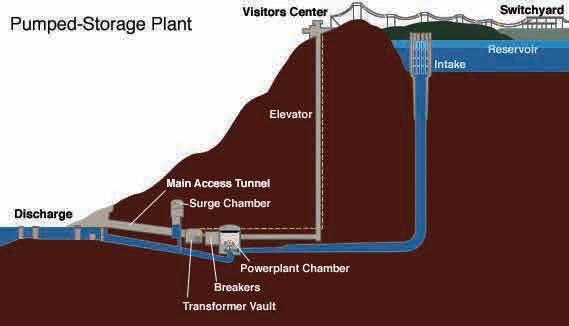

盼重組能源結構提高動能 楊教授認為,香港想要如期落實碳中和,就必須及 早行動、充分規劃,他提出香港的能源最優結構模 型為: 13% 光伏、 30% 離岸風電、 25% 核能、 4% 沼氣(垃圾)發電,以及適當的天然氣調峰和節能 措施。 這個比例是楊教授二十多年來研究的數學模型計算 結果,他強調未來還要做好電力蓄能的配套,這樣 才能逐步實現碳中和,構建一個以太陽能,風能和 核能為主的穩定可靠的綠色能源系統。在這方面台 灣的前車之鑑值得正視,由於太陽能和風能分別受 日照和氣候等因素影響,傍晚時間又往往是用電高峰期,加之台灣這些年又要去核電,蓄能設施不足, 常使得電力一時供應不上,造成缺電以至大面積斷電。所以香港未來必須做好蓄電規劃,而這方面可以 興建抽水電站以作配套,「廣東已興建,台灣也建了,相信香港慢慢也會建的。」 展開地圖,可見香港東南水域,也就是西貢、南丫島、橫瀾島一帶是廣濶海洋,南海和太平洋吹來的風 非常強勁。楊教授說測試顯示風速高於海平面 80 米,年平均風速則為 7 米,是興建大型離岸風場的理想 之地。 令人遺憾的是,二十幾年來,香港只建起了一座風力發電機,功率只有 800 千瓦,是香港電燈公司在南 丫島建的示範風力發電站。「風力發電投資多,按照現在的電價計算沒有回報。」兩家電力公司幾年前 都曾計劃建立離岸巨型風力發電站,但工程一波幾折,迄今仍無進展。 抽水電站即「抽水蓄能電站」,是一種特殊的水力發電廠。要 先從其他發電廠輸入電力,然後在尖峰時間輸出電力。當電力 生產過剩時,剩電便會供予電動抽水泵,把水輸送至地勢較高 的蓄水庫,待電力需求增加時,把水閘放開,水便從高處的蓄 水庫依地勢流往原來電抽水泵的位置,借水位能推動水道間的 渦輪機重新發電,達至蓄能之效。 位於本港東南海域的橫瀾島一帶風勢強勁,位置偏僻,非常適合用作興建大型風場。 (圖片來源:天文台youtube影片截圖) 香港唯一一座具商業規模的大型風力發電 站 ─「南丫風采發電站」,位於南丫島 大嶺。(圖片來源:港燈網頁) 11 面專題 封

孰以致之?楊教授指出最大問題是昂貴的前期投入,香港要落實碳中和就必須加速發展離岸風電,但目 前政府支持的力度遠遠不夠。「鼓勵太陽能發電,政府有補貼,鼓勵出租車由柴油轉用石油氣,政府有 補貼,為什麼對於建設海上風電場反而不予以補貼?」積極推動香港發展離岸風電多年的楊教授,語氣 顯得激動,對有關部門瞻前顧後的取向感到費解。 除了建設成本外,楊教授承認離岸風電的興建還需兼顧海洋生態、航運、環境和噪音等問題。他以赤鱲 角國際機場建第三條跑道為例,曾經廣受關注的中華白海豚等生態問題,經過努力也得到了有效處理。 再比如,建設離岸風電會不會影響海上航道,也需要經過協調規劃而理順。至於地下電纜的問題,他表 示丹麥等北歐國家以至英國已有豐富建設經驗,內地沿海風電場的數目也早已多過許多國家,相關技術 目前也較為成熟。楊教授相信,生態、航道等問題都是可以解決的,對香港來說,最重要而最受關注的 仍是成本問題。 合作安裝和聯合投資也值得考慮。毗鄰香港的廣東沿海,汕頭、汕尾、陽江、揭陽等地,近年不斷建起 龐大的風力發電場。廣東南方電力股份公司的海上風電併網總容量已突破二百萬千瓦,2022年起更全方 位提供綠電交易及儲能服務。楊教授指出,香港與內地,特別是廣東,除了人力往來的互通,能源也可

在追求碳中和的目標上,政策思維不要局限於一個城市的單打獨 鬥,逾千萬人口的上海和北京要做到碳中和是不可想象的,但它 們周邊的地區可以協力,「在碳中和的課題上,一定要合作」, 楊教授如此強調。 冀政府和公眾轉變舊念 建築節能是落實碳中和不可忽視的一環,也是楊教授研究的另 一大重點。以空調為例,空調要送新風就需排風,大量的新風 需要大量的能源以降低溫度和濕度,而排出的風又很涼,可低 至 24.5 ℃,那麼排出的風是否可以回收其能量呢?楊教授和團 隊萌生出了用蒸發冷卻技術以節能的想法,研發出了「高效能 量回收間接蒸發冷卻器」,將此裝置安裝到空調的排風系統 上可以冷卻甚至冷凝新風,可以節約 17%-30% 的新風能耗。 楊教授發明的「高效能量回收間接蒸發冷卻 器」,在2019年日內瓦國際發明展中獲得金 獎。(圖片來源:受訪者提供) 12 面專題 封

以互通。廣東大亞灣核電已供應香港多年電力,讓廣東風電輸入香港也是可行的。再有,香港也可以考 慮在風電上與廣東合作,共同投資建立一個大的綠色電網。 楊教授表示,香港方圓只有一千多平方公里,海域面積不大,主要是橫瀾和南丫島一帶,其實只要再拓 展三公里海域,就可以興建足夠的大型風電場。昂貴的勞工成本或令特區政府遲疑不決,他建議考慮以 外判方式,招標內地公司承建。

楊教授引述政府公告,指香港的碳排放66%是由建築造成的, 空調又佔其中一半,若能減少使用空調將會是節能的好方法。 (圖片來源:受訪者提供) 位於理大邵逸夫樓屋頂上的太陽能裝置。 (圖片來源:受訪者提供) 建築玻璃也可再做功夫。楊教授指出,香港的建築大部 分是單層玻璃,最多是雙層中空玻璃,一到夏天很多熱 量傳進室內,玻璃一摸就燙手。而他和合作團隊研究使 用含有 low-e 塗層的真空玻璃,可以將 40% 的太陽能的 熱擋住,當熱量降低,室內所需能耗自然減少,同樣可 達到節約能耗的目的。 開源節流,是香港達至碳中和的必要對策。除卻技術層 面的開源節流,不恰當的習慣和規章也應該改變。楊教 授通過與不同政府部門交流、分享研究成果,目睹了當局對太陽能光伏電使用標準的與時並進。太陽能 光伏目前主要在建築屋頂使用,多年來限定安裝高度,訂明要安裝在屋頂,限制很多。但經過實踐和業 界爭取,當局近年終於允許把安裝高度提高到 2.5 米,這是從善而流又切合實際的做法,值得肯定,而 且其他地方也有同樣做法。再者,以前太陽能光伏是不允許聯網的,近年也放寬了。可見政府的政策也 都是不斷在調整的,他也期待政府能因時制宜、因地制宜,不斷改進,大力開發可再生能源。 至於普通人能做些什麼,楊教授提到,或是因為香港能源總體不算貴,民眾仍不太重視節能。他引述政 府公告,香港城市用電百分之九十都在建築上,香港的碳排放 66% 是由建築造成的,空調又佔其中一 半。他說,許多商場以至戲院,溫度都調到 23 、 22 ℃甚至更低,少有調至 25 ℃的。在涼爽的溫度下人 們確實會感覺舒適許多,而同樣溫度下覺得冷的人 只要添衣就好,除卻價格因素外,楊教授認為這可 能是香港各大場所總是將空調溫度開得很低的原 因。他又舉例談到自己參加各種研討會等正式場合 時,室溫偏低,人們西裝革履,甚至風衣領巾齊上 陣,而穿得多了又需要將溫度調低,他笑言,何不 像日本等地一樣提倡人們「清涼正裝」呢?在這個 問題上,他認為政府官員應起帶頭作用,和民眾一 起把辦公室空調溫度提上去,也改進一些文化習 慣。 2020 年,中國可再生能源發電量達 22,148 億千瓦時,同比增長約 8.4% 。截至 2020 年底,中國可再 生能源發電裝機達到9.34億千瓦,同比增長約17.5%。 國家提出碳達峰的目標後,表明到2030年非 化石能源佔一次能源消費比重達到25%左右,風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。 13 面專題 封

新材料.新能源前瞻 研發新能源與新材料的難度甚大,但科學探索永無止境,需要更多人去攻克難關。作為科技發展的先 導力量,新能源與新材料相輔相成,正引領全球產業變革和技術革新。科學界不斷強化基礎創新,屢 屢突破關鍵核心技術。在本季刊截稿前,國際與本港報導了與新能源、新材料的重要新聞,編輯部特 此錄入。 (一) 科學家研究核聚變已超過 50 年,希望這 種為太陽和恆星提供能量的過程,將來 可望為地球提供大量無碳的能源,取代 化石燃料和其他傳統電力來源。與化石 能源相比,核聚變不會排放二氧化碳; 與當前廣泛投入使用的核能(核裂變) 相比,核聚變的核污染風險更小。 2022年12月13日,美國能源部宣布,美 國在核聚變轉化能源方面取得一項重大 突破。綜合不同報道指,美國能源部轄 下位於加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗 室( LLNL )成功在一項使用激光的核聚 變實驗中,實現「淨能量增益」,即核 聚變所產生的能量,大於促發核聚變反 應所需的能量。 LLNL 所實驗的的聚變反 應產生了大約2.5兆焦耳的能量,大約是 激光消耗能量的 120% 。美國能源部長 格蘭霍姆表示,核聚變反應取得突破將 為國防進步和清潔能源的未來鋪平道路,又形容核聚變反應是21世紀最令人印象深刻的科學壯舉 之一,這項突破將會載入史冊。 近年全球多國積極研究發展核聚變技術,希望通過「人造太陽」解決能源危機。我國核聚變研究 項目於 2022 年 10 月 19 日取得重大突破,新一代「人造太陽」裝置等離子體電流突破 100 萬安培 ( 1 兆安),創造了中國可控核聚變裝置運行新紀錄。近月,我國與歐盟、美國、俄羅斯、日韓 和印度等共同參與全球最大的「人造太陽」——「國際熱核聚變實驗堆」( ITER )項目,並完成 該項目首件關鍵零件「增強熱負荷第一壁」,標誌着中國在此領域中躋身國際方陣。 是次實驗採用了一種名為慣性約束聚變(Inertial confinement fusion)的方法,即用世上最大激光撞擊一顆微小的氫等離子體顆 粒。右圖為實驗的核心運作流程簡介。(圖片來源:文匯報) 14 面專題 封

(二) 科研界積極研發新材料物種,多種先進新材料更被喻為能夠改變世界,是當今世上的神奇材料。 以氣凝膠( Aerogel )為例,其特點在於密度極低,當中 99.8% 屬於空氣,因此有「世上最輕固 體」之稱。氣凝膠的納米級空隙,令其成為隔熱材料,甚至是比空氣更好的絕緣體,美國太空總 署(NASA)在火星任務中,就採用了氣凝膠作為探測車的絕緣材料。 在國防軍工的領域上,具「新材料之王」美譽的碳纖維( Carbon Fiber )獲廣泛應用,皆因其密 度比鋁低、強度比鋼高,力學性能和化學穩定性亦相對較高。被喻為「半導體超級新星」的磷烯 (Phosphorene),結構與石墨烯(Graphene)相似,磷烯納米帶的波紋結構,可提升電動車、 飛機和太陽能電池中帶電離子的移動速度 1000 倍,意味着它有助縮短充電時間,並增加電池容 量 50% 。至於廣泛用於軍用產品的高溫合金,又稱為超級合金( Superalloy ),以化學元素鐵、 鎳、鈷為基礎,能在超過攝氏600 度以上的高溫下抗氧化、抗腐蝕,一般用作製造航空發動機的 耐高溫材料,例如發動機的渦輪葉片。 在特區政府積極推動創新科研下,本港企業成功研發出不少新材料。即將進駐將軍澳先進製造業 中心的創新原材料生產商 Nanoshields Technology ,正籌備建設納米纖維過濾材料智能靜電紡絲 生產線,製造用於個人防護裝備及濾水器的材料。香港科技大學附屬機構,由創新科技署資助的 納米及先進材料研發院( NAMI )亦陸續將技術成果商品化,包括研發用於路面工程的新型無塌 陷回填材料等。香港正透過自身的科研成就優勢,配合智能生產線,研發並產出極高規格的新材 料,成功解決香港獨特的需要,並提升香港工業的競爭力。 氣凝膠擁有許多俗名:凍結的煙霧 (frozen smoke)、固態的煙霧 (solid smoke)、固態的空氣(solid air)和藍煙(blue smoke)等,它 的名字雖然有個膠字,但其實是堅硬 而乾燥的物質,物理性質亦與膠體毫 無相似之處。此外,氣凝膠吸水能力 強大,長時間拿着凝膠的人甚至要穿 着手套,以預防皮膚表面出現乾燥脆 化的現象。(圖片來源:Veritasium youtube頻道影片截圖) 15 面專題 封

萬物皆拓撲:在物理之間的求索 專訪香港浸會大學馬冠聰博士 馬博士開展前沿的經典波現象研究,主要集中於聲波超材料和拓撲物理 領域。(圖片來源:香港浸會大學) 「物之成敗皆寓乎數,知數者以數知之, 知道者以道知之,物不能離乎數,數不能 離乎道。以數知之則通矣,以道知之則玄 矣。」節錄自宋代沈作吉《寓簡》,即是 數學、物質與世界運行的規矩,形成脈絡 關係。學者便以數理運算去推衍、發現世 界運行的物理規律。近年,一群物理學者 以拓撲學( Topology )作為窺孔,對經典 物理學領域作重新挖掘與認識,尤其 2016 年諾貝爾物理學獎揭曉後,理論物理學界 更因拓撲相變理論注入新的活力。在香 港,香港浸會大學物理系副教授馬冠聰博 士亦積極研究如何在聲學系統中實現拓撲 相( Topological Phases ),以說明拓撲概 念於物理學上的普遍性。 出乎意料,馬博士在介紹拓撲物理時,並沒有第一時間用 最常見的「咖啡杯和甜甜圈」笑話去解說。「一般人能接 觸到的物理,就算本科生學習的物理,大多數也只是一百 多年前舊的理論。可能到大三、大四,才開始接觸到一些 較新的東西,整個框架不太一樣。」 他指出拓撲是數學中的一個分支,近數十年拓撲學才被引 入物理學領域。馬博士舉出數個物理現象作解說,「(拓撲)在非常基礎的層面上決定了一些物理現 象。比如說,地球是一個球,如果地球上的風是二維的,沒有垂直的風,那麼地球表面永遠有一個點是 沒有風的。這個就是拓撲在幾何的影響。在我們身上,比如我們腦袋上至少有一個髮旋,也是這個道 理。」「比如說坐飛機飛到美國,是往北飛的,不是往東飛的,這是球面決定的。再舉個例子,比如 說,這兩面墻是平行的,這棟樓跟後面那棟樓也是平行的,那按說每一棟樓都是平行的。但當你說香 港的這棟樓和北京某棟樓是不是平行的?它們之間肯定有夾角,這個是你在球面上才看得到的一個現 象。」 拓撲學是由幾何學與集合論裡發展出來的學科,研 究空間、維度與變換等概念。莫比烏斯帶,只有一 個面與一個邊,為拓撲學所研究之一類物件。 16 物專訪 人

馬博士語速雖快,但條理分明,續說:「還有傅科擺 ( Foucault Pendulum ),它就是個單擺。一般單擺的 話是在平面的,如果讓它在不同的地方擺,那你就會發 現,除非在北極,一開始看是這樣的,過兩個小時看會 發現它會偏掉,這個和地球自轉有關係,但它也有個 『拓撲』的解釋:如果地球不是個球的話,那這個現象 可能就不一樣了。」 導師領進門的機緣 拓撲物理與經典物理學同存於視野中,他亦不諱言自己並非一開始就對拓撲物理產生研究興趣,而是在 科大讀博士與做博士後研究時,深受導師陳子亭教授與沈平教授的啟發和影響。「作為一個做物理研究 的人,當然會對一些新穎的概念感興趣,有那麼個機會,慢慢就開始學習,『玩一玩』這樣。」

也非常嚴謹,有很多很珍貴的品質。」訪問後期,他再次講到自己是「差生」,「我是個挺散漫的人, 所以做這麼多事情(喜歡遊玩、越野跑、攀山)就很散。」不過也因為這個謙虛,讓他時刻有一種「差 生文具多」的準備。「可能說做一樣事情,現在資訊很發達,很容易就能了解到你感興趣的東西是個什 麼樣。個人認為啊,你想做件事情,最簡單的辦法就是開始『扮嘢』(裝)。譬如說你喜歡登山,但很 多人只是偶爾去行山都會買很多很好的裝 備,行內人就會覺得奇怪,新手要這些裝備 做什麼呢。我都會有這樣(買一大堆東西) 的想法,但其實條件允許的情況下這不失為 一個正確的道路。先把那個樣子裝出來,然 後你看看自己喜不喜歡自己那個樣子,如 果你喜歡你就可以走下去嘛。大概就是這 樣。」 馬博士是攀山愛好者。(圖片來源:本中心攝) 傅科擺是一種用以證明地球自轉的一種簡單設備。 圖為位於巴黎先賢祠的傅科擺。 17 物專訪 人

講到老師,他不禁流露出感激,「因為我當時在做博士和博後的時候,我個人覺得我基礎不是最好的, 可以說基礎是比較差的。他們都很有耐心,很多東西自己學不來。兩位導師(陳子亭教授與沈平教授)

且還通過帶來新的波操縱工具來振興經典波的研究。馬博士通過將拓撲物理學與非厄米系統聯繫,乃拓 撲物理學的前沿。馬博士進一步解釋拓撲學未來能與任何學科交叉,產生跨學科成果。「萬物皆拓撲。 真的真的,不是開玩笑。以前的人們還沒有把這個東西(拓撲)應用到物理上面。」

估計馬博士也沒想到當初的「玩一 玩」,能讓他在研究路上屢獲殊榮, 包括「 2021 中國新銳科技人物評 選」躋身十大科技學術新星,更於 2022 年成為首位榮獲「楊振寧獎」 的本港學者。該獎主要表彰年輕人員 的研究成果,並推動亞太地區物理 學領袖的發展。對於馬博士的獲獎 讚詞,大會的獎項說明為「表彰他 在波動系統(Wave Systems)中有關 厄米及非厄米拓撲相(Hermitian and non-Hermitian Topological Phases)的 開創性研究。」評委們對馬博士的工作的肯定,表示其成果體現了拓撲學作為物理學基礎的普遍性,而

撲概念,便能夠以全新角度來理解物理現象。最近馬博士率領浸大聲波功能材料實驗室的科研團隊,實 踐聲學態的非阿貝爾編織(Non-Abelian Braiding),在量子計算中實現量子邏輯的重要一環,該研究有 潛力推動聲波導和光操縱的發展,研究結果發表於《自然—物理》上,在大學官網的自述中,馬博士指 「我們的研究顯示,實現量子邏輯並非難事,我們用經典系統來試驗,並觀察到有趣的應用效果,就像 一個裝滿新玩具的盒子,讓我們探索如何裝配新裝置和實現新的聲波操縱結構。」 拓撲高深下自成蹊 物理高深,馬博士樂在其中,他亦喜見愈來愈 多的國內學者參與到拓撲物理的研究上。「國 內可能做得比較好的比如武漢大學。上個星期 有報告,我第一次見到那個會議室是滿的, 雲報告的 500 人的會議室,結果那個老師掉線 了,一出去馬上有個人進去,他自己被擠出去 了就進不來了,非常好笑。」 馬博士與團隊成員合照。(圖片來源:本中心攝) 馬博士與團隊於實驗室內設置的聲學實驗裝置,利用拓撲理論, 可控制聲波傳播或不傳播到指定位置。(圖片來源:本中心攝) 18 物專訪 人

談到近日的研究方向,馬博士的目前的研究趣向在聲學系統中,力圖實現新型的拓撲相。他認為拓撲相 可在物理學的不同領域實現,包括電子、量子計算和經典聲學系統。只要能夠拆解不同物理系統中的拓

他再舉出幾個例子,「比如說關於聲波或 者說電磁波,包括大物理裡面的拓撲,那 太多了。又比如說凝聚態、量子,做這個 的就太多了數不過來了。現在,跟波尤其 是聲波結合的,相對來說少一些,有南大 (南京大學)、蘇大(蘇州大學)。科大 的陳老師、港大鼎鼎大名的張霜老師,主 要做光學的,還有新加坡有幾個組,感覺 東亞這邊相對集中。」 有報章與馬博士訪談後,以一段美妙的文 字展現了他正在研究的聲波超材料的應用 前瞻,「試想像一下,你正身處咖啡店享 受着飄香的咖啡和悠揚的音樂,同一時間,僅幾枱之隔、坐在角落裏的學生正專注溫習,絲毫不受音樂 的影響,因為他們根本聽不到音樂!千萬別誤會,他們既不是失聰,也沒有佩戴隔音器具,而是咖啡廳

香港這方面確實還是比較欠缺。你看很多人看問題的方式或者邏輯能力,甚至是Public Figure,講話就沒 什麼邏輯,分析一個問題就是東拉西扯。」目前在大學聯招的現實情況中,部份本科學生按排序抽籤, 入了物理學系的學生未必對學習物理抱有極大興趣。馬博士洞悉情況,也會在日常教學中多鼓勵學生思 考,「無非就是try to be 多舉點例子之類的,其實我覺得,很多即使是基礎不太好的本科生還是願意學 的。」但在香港過去一段時間的科研、科創環境當中,馬博士認為略有不足,「因為這個東西不是看他 個人心意的,他要找工作,(在香港)讀物理的能找什麼工作去呢?而且我們現在很多家長的概念重點 還是不在學術這裏,學生讀完書之後就推動他們去賺錢啊、自立啊。這個觀念很 Prevailing(普遍的)。 如果大家都這麼想,那我們就沒有辦法和主流想法做對抗。」 有見特區政府這幾年大力推動創科,2022年的《施政報告》也提出了一系列措施,他認為對於對基礎科 研亦會有一定程度的推動。「產學研這三個東西並不總是Cross-coupled ,總會有一些東西 Trickle down (下滲)到基礎研究裏面。個人認為,這個(產學研)投入應該大大加大,香港在教育方面也好,研究 方面也好都該大大加大。」 馬博士認為,香港無論在教育或研究的投入也應該加大。 (圖片來源:本中心攝) 19 物專訪 人

運用聲波超介面調控下的神奇效果。」 研究需時,距離應用尚有幾大步要走,但似乎已有公眾人士急不及待,馬博士笑著搖頭分享道:「昨天 還有個人打電話來說,是個音響發燒友,想要把我這個(聲波超材料研究)裝到他的音響裡去。我就比 較怕這種,不知道怎麼回答。」 對於大眾而言,馬博士認為學理科還是很重要的,「不光是物理,數學啊、理科啊,還是比較重要的。

問題,並將基礎研究成果應用於實踐。基於硬質塗層降低金屬基 體疲勞壽命的工程難題,發現了「膜致韌性基體開裂」現象,建

立了膜致基體損傷機制並提出了防護措施,該研究成果為我國自

2012屆學者風采 由國家人力資源和社會保障部全國博士後管委會辦公室和香港學者協會共同主辦的「香江學者 計劃」(「計劃」),旨在有效結合內地與香港的人力和研究資源,共同培養博士後研究人 員,以造就大批高水準創新型青年人才,共同促進國家科技和社會經濟發展。京港學術交流中 心和中國博士後科學基金會分別是香港和內地的執行機構。 「計劃」自 2011 年開始施行, 12 年來在兩地攜手努力下,「計劃」不斷發展完善。截至 2022 年,已累計資助 644 名學者。中央財政累計投入項目經費達人民幣 2 億元,港方在每一期項目合 作上要求香江導師作相應經費投入。本期《京港學術交流》將重點介紹 2012 年度香江學者中的 13 位佼佼者及其科研成果。 龐曉露教授現為北京科技大學材料學院教授。他長期從事金屬材 料表面塗層及其服役行為的研究,擅長於從工程應用中凝練科學

主研發的核電用汽輪機葉片安全服役提供定量的判據,節約了巨 額運行成本。 龐教授曾獲 2020 年教育部自然科學一等獎, 2017 年中國腐蝕與防 護學會科技進步一等獎和 2019 年中國機械工業科學技術一等獎。 龐教授發表了 117 篇 SCI 論文,授權發明專利 27 項,並獲選國家優 秀青年科學基金項目,他亦曾獲第十六屆中國青年科技獎、霍英 東基金、北京市科技新星。 郭熙銅教授現為哈爾濱工業大學教授、博士生導師。郭教授主要專注 於智慧健康的社會影響、服務管理及資訊管理三方面的研究。致力解 決我國醫療資源分佈不均、醫患關係緊張、居民健康管理模式僵化等 社會問題,採用跨學科、跨領域的研究方法探究基於智慧健康的解決 方案。累計為20多個市縣的60多家衛生機構提供疾病預警,慢性病管 理等智慧健康服務。 郭教授發表了學術論文 100 餘篇,其中 SCI/SSCI 論文 60 餘篇;他亦主 持國家自然科學基金重點項目、優秀青年項目、面上項目、青年項目 等多個項目; 2015 年任第 24 屆國際資訊系統發展會議( ISD )程式主 席;2020年被列為中國高被引學者(管理科學與工程領域),指導的 博士生任教於西安交通大學、北京航空航太大學、南開大學等高校。 龐曉露 設站單位:北京科技大學 香港高校:香港科技大學 一級學科:機械工程 郭熙銅 設站單位:哈爾濱工業大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:管理科學與工程 20 江學者計劃 香

師。其在半導體量子點光電器件領域,研製出高效、高調制帶寬的照 明/通信復用發光二極管,實現時變的類太陽光照明和大容量的可見 光通信;「創建了單一圖元多色顯示單元」,研製出「極低閾值」的 量子點雷射器;研製出媲美於「商用 InGaAsP LED 」的近紅外量子點 LED ,構建出「特別適合在惡劣條件下使用」的高靈敏度、多組分氣 體傳感系統。 張教授主持多項國家自然科學基金重點項目、優秀青年項目、面上項 目以及科技部重點研發計劃課題。發表 SCI 論文 161 篇, SCI 他引 6312 次, ESI 高被引論文(前

郝格非教授現為貴州大學教授。郝教授主要圍繞綠色農藥創制中「分 子靶標與先導結構之間的相互作用關係」這一關鍵科學問題,長期從 事農藥資訊學研究,建立了較系統的農藥資訊學平台,為蛋白可靶性 和分子成藥性分析提供工具。所創建的農藥資訊學平台在國際上已有 101 個國家共 5502 名用戶使用(截至 2021 年 2 月)。 近五年,郝教授作為第一/通訊作者共發表 SCI 論文 36 篇,累計影響 因數 (IF)>200 , H 因數 19 。包括 Adv. Sci. , Trends Plant Sci. , Trends Pharma-col. Sci. , Nucleic Acids Res. , Sci. Bull. , Brief. Bioinform. 等 IF>10 論文 12 篇, 2 篇高被引論文和 1 篇熱點論文。獲得 5 項軟件著作權 和 5 項中國發明專利授權;獲得國家傑出青年科學基金資助,入選國家 級青年人才項目。現為中國化工學會第九屆農藥專委會委員,廣東省高 性能計算學會理事、廣東省高性能計算學會生物醫藥專業委員會委員。 張英朝教授現為吉林大學車身工程系副主任,教授。長期從事汽車空氣 動力學相關氣動優化、數值模擬、風洞試驗等方向的理論與技術研究, 系統地提出了多種詳細特徵車型整車流動結構模型,可以指導汽車氣動 減阻設計與應用。汽車比例模型風洞試驗技術應用提高了汽車減阻的效 率,縮短了開發時間。課題組的氣動減阻優化設計理論與技術在國內實 現了總共 43 款車型,產量超 100 萬輛車型的應用,顯著的實現節油,增 續航,降低碳排放。 張教授獲發明專利 10 項,實用新型專利 9 項。發表論文 100 餘篇, SCI/EI 收錄 60 餘篇,出版教材著作 3 部。現擔任香江學者聯誼會理事長,汽車 工程學會青年工作委員會委員,汽車空氣動力學分會委員。 張宇教授現為吉林大學電子科學與工程學院副院長,教授,博士生導

1% ) 21 篇。以第一發明人獲得發明專利 15 項,2020年獲得吉林省科學技術獎一等獎(第一完成人)。 郝格非 設站單位:華中師範大學 香港高校:香港大學 一級學科:化學 張英朝 設站單位:吉林大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:力學 張宇 設站單位:吉林大學 香港高校:香港城市大學 一級學科:材料科學與工程 21 江學者計劃 香

重稀土有限公司依託該技術搭建了年產 5000 噸稀土鎂合金生產示範 線。 劉教授曾獲江西省技術發明二等獎( 2015 )、江西省自然科學三等 獎( 2021 )和江西省高等學校科技成果二等獎( 2011 ),獲南昌市 「十佳科技工作者」榮譽稱號( 2019 )。入選江西省主要學科學術 帶頭人( 2017 )、百千萬人才工程和傑出青年基金( 2016 )。發表 SCI 論文 77 篇,

張在軍博士現為暨南大學新藥研究所副所長,研究員,博士生導師。張 博士長期從事治療心腦血管及神經退行性疾病創新藥物的研究開發與作 用機理研究。主持/參與完成1類化學新藥臨床前藥效學評價5項,獲批 1類新藥臨床研究批文 6件,5個新藥進入II期臨床研究。主持國家自然科 學基金4項、國家「十三五」新藥創制重大專項1項、廣東省和廣州市項 目3項,橫向項目3項,累計到位科研經費800萬元。 張博士已發表論文 100 餘篇,以(共同)第一或通訊作者在 Hypertension,Brit J Pharmacol,Aging Cell等國際期刊發表論文50餘篇 (影響因數 >5 的共 10 篇);論文累計正面他引 2100 次, H 指數 24 ; 3 篇 論文入選ESI高被引論文;申請發明專利20餘項,獲授權專利10項。 王志平博士現為上海交通大學環境科學與工程學院副教授。王博士基於 對廢水生物處理功能微生物的生理生態特性研究,開發了易於富集功能 微生物、抗衝擊性強且便於智慧控制的內循環流化床( ICFR )污水深度 脫氮除磷工藝;基於對污水生物處理過程中污染物遷移轉化的光譜學特 性及理化參數特性研究,開發了系列廉價耐用的水質在線監測設備;基 於污水處理工藝運行狀態、水質參數、控制參數及微生物特性的時序響 應特性研究,構建了污水生物處理自適應性智慧控制系統。 王博士發表SCI論文40餘篇,申報及獲授權發明專利 8項,教育部發明專 利二等獎1項、國家環境保護部環境保護科學技術三等獎1項,入選2016 年浦江人才計劃。 劉勇教授現任南昌大學先進製造學院副院長,教授,博士生導師。劉 教授長期從事先進鎂合金設計與制備方面研究工作,創建了鎂合金介 面設計與調控新思路,開發了多級梯度結構鎂合金設計。龍南龍釔

SCI 他引 1809 次( H 因數 24 ), ESI 高被引/熱點論文 4 篇;申請及獲授權國家發明專利16項。 張在軍 設站單位:暨南大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:中藥學 王志平 設站單位:上海交通大學 香港高校:香港大學 一級學科:環境科學與工程 劉勇 設站單位:南昌大學 香港高校:香港城市大學 一級學科:材料科學與工程 22 江學者計劃 香

王瑋教授現為浙江大學資訊與電子工程學院院長助理,教授,博士生 導師。王教授長期研究無線通信的理論和方法,揭示了物理層性能和 數據流緊迫性在時延性能上的優先級關系,發展了基於隨機優化的跨 層資源分配方法,提出了低開銷高魯棒性的干擾協調機制,解決了無 線傳輸環境隨機性帶來的時延性能瓶頸。為企業提供技術支撐,推動 低時延無線通信技術在工業互聯網等領域的應用。 王教授發表論文100餘篇,被引用2000餘次,授權發明專利10餘項, 提交標準提案13篇,獲得教育部自然科學獎二等獎、浙江省通信學會

學和光催化研究領域優秀青年獎」(2012)等科技獎勵。研究成果在J. Am. Chem. Soc.、Environ. Sci. Technol.、Appl. Catal. B、Water Res. Adv. Energy Mater.等核心學術期刊發表SCI論文78篇,有多篇ESI Top 1%高被引論文, 單篇引用次數超過 100 的論文 23 篇,論文 SCI 合計他引 8800 餘篇次,個人 H因數為43。入選「廣東特支計劃」科技創新青年拔尖人才(2019年)。 許領教授現為西安交通大學人居環境與建築工程學院副院長,教 授。許教授紮根黃土高原十五年餘,長期從事黃土地質災害防治與 黃河流域地質環境保護工作,系統性地查明黃土地質力學過程與演 化規律,在此基礎上,揭示黃土地質災害發生機制、活動模式,研 發災害防治技術。從土性災變、水文過程、地貌演化和地質力學等 多學科角度,提出了黃土地區地質環境保護與生態修復方案以及基 於自然的生態岩土工程處理技術路徑。 許教授以第一作者身份發表論文30餘篇,合作論文20餘篇,承擔和 參與科技部重點研發計劃課題、自然科學基金委重大項目課題、國 家自然科學基金項目以及陝西省礦山國土空間生態修復規劃編制等 課題30餘項。

舉工程,獲得浙江省傑出青年科學基金資助,擔任中國通信學會青年 工作委員會委員和IEEE JSAC期刊編委。 劉升衛 設站單位:武漢理工大學 香港高校:香港中文大學 一級學科:環境科學與工程 許領 設站單位:中國科學院地質 與地球物理研究所 香港高校:香港城市大學 一級學科:地球物理學 王瑋 設站單位:浙江大學 香港高校:香港科技大學 一級學科:資訊與通信工程 23 江學者計劃 香

劉升衛教授現為中山大學環境科學與工程學院教授,博士生導師,廣東省 室內空氣污染控制工程技術研究中心副主任。劉教授主要從事綠色低碳新 方法、關鍵環境材料與技術原理研究。已主持國家自然科學基金 3 項,省 部級等項目 11 餘項,參加國家重點研發計劃項目(青年項目)、 973 課題 等基金項目等8項。 劉教授取得了具有一定影響力的創新性研究成果:獲得國家自然科學二等 獎(2014),湖北省自然科學一等獎(2016;2013),全國「太陽能光化

科學技術獎一等獎以及國際會議獎項 2 項。入選中國科協青年人才托

事智慧學習(以深度學習為代表)和智能優化(以進化計算為代 表)的研究,並且以汽車輕量化設計、醫療大數據、軍事小樣本、 智能機器人、智能調度、智能系統研發等為背景。 王教授主持國家自然科學基金項目 4 項、省部級和企業項目 20 餘 項,以第一作者/通訊作者在國際期刊上發表/錄用論文50篇(IEEE彙 刊論文 37 篇, SCI 影響因數大於 10.0 的論文 34 篇)。獲湖南省自然 科學二等獎(排名第一)、 IEEE 計算智慧學會優秀博士論文獎(全 球每年一人)等。入選國家級青年人才項目、全球「計算機科學」

市場。 石研究員主持科技部國家重點研發計劃(課題負責人)、工信部 國家新材料生產應用示範平臺(課題負責人)、山東省重大科技 創新工程項目(首席)等項目 10 項,其中合同經費 3350 餘萬元; 組織中石化、威高集團、萬華化學等單位起草團體標準 2 件(第 一起草人);申請專利 21 件(已授權 13 件);發表 SCI 收錄論文 40餘篇。 王勇教授現為中南大學大學人工智慧系主任,教授。王教授主要從

高被引學者、歐盟瑪麗居里((Marie Sk odowska-Curie Actions))學 者、湖南省科技人才托舉工程、湖南省傑出青年基金等。 石恆沖 設站單位:中國科學院長 春應用化學研究所 香港高校:香港城市大學 一級學科:化學 王勇 設站單位:中南大學 香港高校:香港城市大學 一級學科:控制科學與工程 24 江學者計劃 香

石恆沖研究員現為中國科學院長春應用化學研究所研究員。石研 究員長期從事醫用高分子材料及器械研究,研發出的留置期長、 溫敏型留置針外周精密套管專用材料與器械具有生物相容性好、 留置時間長、併發症發生率低等優點,該技術在威高集團轉化 後,威高在國內企業中首獲該類產品的醫療器械注冊證產品投入

「香江學者計劃」介紹 香港本地大學的科研已臻世界先進水平,院校對於科研人才的培養不遺餘力,除了在世界各地招收研究 生之外,也不斷引進博士後人才。香港學者協會最先提出「香江學者計劃」(下稱「計劃」),旨在有 效結合內地與香港的人才和研究資源,共同培養博士後研究人員。「計劃」透過選派內地博士赴港開展

「計劃」得到國家人力資源和社會保障部專業技術人員管理司支持。 2010 年 12 月 19 日,國家人力資源 和社會保障部全國博士後管委會辦公室(以下簡稱博管辦)與香港學者協會在廣州簽署「香江學者計 劃」協議書,正式啟動兩地聯合培養博士後人員工作。同時,協議書確定「計劃」由博管辦和香港學者 協會聯合主辦,並指定中國博士後科學基金會為內地執行機構,京港學術交流中心為香港執行機構,負 責該計劃的具體運作。 主辦雙方亦於2021年12月8日第四度簽訂新協議,展開新一輪合作。截至2022年,「計劃」共資助超過 600名內地優秀博士赴香港跟隨導師開展為期兩年的科研工作,促進兩地不同科研領域的優勢互補。

兩輪評審後,秘書處將聯繫成功配對的導師與候選人,確定聘用意向。後將由「香江學者計劃」學術委 員會召開「香江學者計劃候選人終評會議」,按照「計劃」評審準則甄選獲資助人員,確認入選人員名 單並交予博管辦以確認最後公示名單。 「香江學者計劃週年學術交流會2022」線下出席嘉賓大合照。(圖片來源:本中心攝) 25 江學者計劃 香

博士後研究,以進一步提高他們的學術水平,擴闊學術視野,打造更多世界一流的科技人才。

2023 年度香江學者計劃導師申請已經截止,至截稿前共收到超過 180 位香港學者報名成為「計劃」導 師。所有導師呈文的題目,將交至博管辦面向全國博士後站開放,供有意參加計劃的內地博士報名。在

首屆「中銀香港科技創新獎」頒獎禮順利舉行 盧新寧盼多發現千里馬 孫東要壯大香港創科版圖 萬眾期待的首屆「中銀香港科技創新獎」(下稱中銀科創 獎),於 2022 年 12 月 22 日中午假香港君悅酒店舉行頒獎 典禮。這項香港年度創科盛事吸引了香港主要電視台、報 刊雜誌、網媒以至內地駐港媒體採訪,受到廣泛關注。 逾150人出席 頒千萬元獎金 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任盧新 寧、香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東、中 銀香港副董事長兼總裁孫煜、香港研究資助局主席黃玉 山、香港科技創新聯盟主席盧煜明主禮,各高校學者、科 創團體、業界代表,加上得獎者的家屬,超過150人親臨參與這場年度創科盛事,同賀六位得獎者並見證 其科創成果。中銀香港提供合共港幣

度推出「中銀科創獎」,希望向香港、國家、世界展示基於香港的科研科創優秀成果。 盧新寧副主任指出香港高等教育發達,科技基礎雄厚,高素質科技人才匯聚,是國家實施創新驅動發展 戰略、建設創新型國家的重要力量,她向獲獎科學家表示熱烈祝賀,她希望「中銀科創獎」能以獨到眼 光,發現更多「千里馬」為為國家爭光。 孫東局長祝賀首屆六位獲獎者,肯定「中銀科創獎」意義重大。他表明政府公布「創科發展藍圖」,涉 及香港創科促進政策,旨在對接國家「十四五」規劃,發揮香港獨特優勢。他指出「創科藍圖」將有清 晰路徑和戰略規劃,從而壯大香港創科版圖和人才庫,讓香港國際創科中心的建設大踏步前進。 孫煜稱樂見香港創科事業蓬勃 孫煜總裁致辭時表示,科技創新發展關係香港未來,增強發展動能、排解民生憂難,中銀香港榮幸能以 支持創科獎項的方式,為香港創新科技發展略盡綿薄之力。 香港科技創新聯盟期望透過「中銀科創獎」鼓勵在香港進行科學技術創新和科技成果轉化;通過嘉許香 港科研工作者,弘揚「創科興港、科技報國」的使命,向全球吸引更多優秀科創人才,為本港培育更多 未來科學家,共同構建香港成為國際創科中心。 五位得獎人與主禮嘉賓及頒獎嘉賓大合照。 (圖片來源:本中心攝) 26 港動態 京

1,000萬元獎金頒發予獲獎者(或團隊)以資嘉許。 盧煜明讚科創獎展示優秀成果 香港科技創新聯盟主席盧煜明教授表示,中央及特區政府對科創發展的支持力度之大前所未有。聯盟首

首屆「中銀香港科技創新獎」公布獲獎名單 對應國家所需香港所長 五大領域各獎二百萬元 香港科技創新聯盟主辦、中國銀行(香 港)有限公司冠名贊助,鼓勵和推動香 港本地科創發展為使命的「中銀香港科 技創新獎」(下稱中銀科創獎)2022年 首屆舉辦。由 7 月 15 日啟動提名至 9 月 30 日截止提名,經過專家於 10 及 11 月 進行評審,現已為五大領域各評出一位 或一組獲獎者。獲獎者可獲得主辦方頒 贈港幣二百萬元獎金及獎座。 香港科技創新聯盟主席盧煜明教授表 示,中銀科創獎五大領域為人工智能 及機器人、生命健康、先進製造、金 融科技以及新材料新能源,配合國家 「十四五規劃」提出的九大「戰略性新 興產業」,同時結合特區政府列為本港 具優勢的科研範疇,重視科技應用與轉 化成果。他表示,中銀科創獎鼓勵科創 者瞄準世界科技前沿、對接國家重大戰 略需求、促進社會經濟民生發展,五個 領域的獲獎人能夠從中脫穎而出,均是 為香港與國家作出重大科研貢獻的人 才,期望通過獎項的嘉許,鼓勵他們繼 續奮進、深入探索各自的科研領域。 中銀科創獎總額高達一千萬一年。 (圖片來源:中銀香港科技創新獎網頁) 27 港動態 京

首屆「中銀香港科技創新獎」獲獎名單 【人工智能及機器人領域】 獲獎者:劉宏斌、陳達明 劉宏斌教授現為中國科學院香港創新 研究院人工智能與機器人創新中心執 行副主任、中國科學院自動化研究所 教授,陳達明醫生現為威爾斯親王醫 院神經外科主任、香港中文大學醫學 院外科學系名譽臨床副教授、王連大 腦腫瘤中心副主任。二人聯合研發出 應用於微創腦手術的柔性內鏡機器人系統,並在香港成功開展首例屍體實驗,證明使用該機器人可在微 創條件下完成全部所需手術步驟,標誌著該機器人的研發成功。 使用該系統,醫生只需在顱骨上開鑿一個不大於 5 毫米的小孔,便可在增強現實技術( AR )的引導下, 操作柔性機械臂安全地通過顱內彎曲的自然腔道抵達腦室深部並進行精準手術,突破了腦手術在微創範

域的國際領導者,並彰顯了香港在世界醫療機器人研究和神經外科臨床研究領域的重要角色。 【生命健康領域】 獲獎者:鄭永平 鄭永平教授是香港理工大學生物醫學工程學系的創系主任、智齡 研究院院長,擁有50多項專利,2021和2022年躋身由史丹福大學 發布的「全球前2% 頂尖科學家榜單」,被評為「人工智能和圖像 處理領域的前2% 引用學者」。 脊柱側彎被列為影響中國兒童的三大疾病之一。鄭教授發明的 「無輻射便攜式三維超聲波成像系統」,實現脊柱側彎程度評估 可以更安全、低成本和頻繁地進行,甚至在學校和家庭中開展。 他的發明已在多個國家應用於臨床診斷,協助脊柱側彎的早期發 現和跟進治療,並以非手術方式有效控制,令全球青少年受益。 28 港動態 京

式下深部病灶難以通過直線路徑抵達、手術器械操作難度高且空間狹小等臨床痛點,實現了在最大程度 避免腦組織損傷的同時,保證末端手術工具的亞毫米級控制精度。這使香港成為機器人神經外科研究領

多篇論文。 王教授在先進製造、表面科學、流體動力學、熱能、材料科學、物 理學等跨領域的集成創新和突破性成果,令他脫穎而出,榮獲嘉

【新材料新能源領域】 獲獎者:范智勇 范智勇教授現為香港科技大學電子與計算機工程系及化學與生物工 程系教授、智能傳感器與環境技術中心主任,香港青年科學院創始 成員,迄今在《自然》《自然光子學》《自然材料》《自然通訊》 《科學進展》等頂級期刊發表了約 220 篇學術論文,擁有中國及美 國專利逾30項。 范教授為仿生光電材料與器件的國際知名專家,他研製的仿生眼在 全球引起廣泛關注,尤其是實現納米材料在曲面基底上的三維集成 作為先進光電傳感器並應用於機器人及視覺假體的創新工作令他榮 獲此獎。該技術可於未來用於智慧型機器人、無人機、無人車等。 【先進製造領域】 獲獎者:王鑽開 王鑽開教授現為香港理工大學協理副校長(研究及創新)及機械工 程學系講座教授,此前為香港城市大學工學院副院長、仿生工程中

獎。他的研究解答了三個歷史性科學難題,即固 / 液接觸時間的最 短物理極限是多少、如何引導液體流動方向、如何完全抑制 1756 年觀察到的萊頓弗羅斯特效應,同時開創了仿生材料在高效集水和能量收集、散熱、柔性器件等領域的 前沿應用。 【金融科技領域】 獲獎者:鄭嘉泓 鄭嘉泓先生現為濃說科技行政總裁兼創辦人。他此前在銀行工作, 職責之一是分析企業客戶的業務狀況,需要處理很多定量數據來評 估其貸款及信用額度。 2017 年創辦濃說科技,助力資本市場的工 作流程增效。 鄭先生開發出一套自然語言處理( NLP )技術和軟體即服務 (SaaS)解決方案,自動化和簡化資本市場複雜的報告和盡職調查 工作流程,為監管科技領域賦能。例如開發協助銀行家審查及驗證 首次公開募股( IPO )文件的綜合驗證工具,有效協助法律從業人 員加快業務流程,並節省大量勞動工作。 29 港動態 京

心聯席主任。他先後在世界權威的《自然》、《科學》及《美國國 家科學院院刊》等國際期刊發表了200

2022年度三場「NSFC X 京港 X 本港高校」 學術研討會圓滿成功 京港學術交流中心與國家自然科學基金委員會聯合支持香港院校與內地科研人員,自2003年起召開了42 個學術研討會和10次前沿學科發展論壇,極大地促進了香港與內地學者之間的交流。根據雙方的合作協 議,2022年度3場研討分別於8月、11月及12月舉行。 三場研討會之主辦院校分別為:香港理工大學「碳中和的智慧型健康都市學術研討會」( 2022 年 8 月 29-30 日)、香港中文大學「骨與關節軟骨退變和再生學術研討會」( 2022 年 11 月 10-11 日)、香港大 學「星球健康學術研討會」(2022年12月12-13日)。參會專家雲集,匯聚智慧,冀通過跨學科交流促 進人類生活變得更美好。 由於疫情與通關情況,本年度三場研討會仍然採用線上線下結 合形式舉辦,並得到國家自然科學基金委員會相關學部邀請頂

的平台優勢。加上粵港澳大灣區建設機遇,使香港得以聚集 大灣區和全球各地的 創新資源,提升學術 研究的競爭力。京港 學術交流中心再次感 謝基金委和 2022 年度 組織研討會的三所院 校,期望日後三方有 更密切合作。 30 港動態 京

尖學者參與交流。各研討會分為三至五個分題,密集而饒富新 知的討論,結合兩地的學術智慧。 研討會的持續舉辦,是對習近平主席視察香港重點講話中的良 性回應。香港特區成立二十五年以來作為國家對外窗口,擁有 基礎學術研究、科技應用創新、國際金融地位、國際文化交流

四大方向、八大重點策略 為港訂五至十年 的目標《香港創新科技發展藍圖》出爐 特區政府於 2022 年 12 月 22 日公布《香港 創新科技發展藍圖》,為未來五至十年的 香港創新科技(創科)發展制訂清晰的發 展路徑和系統的戰略規劃,引領香港實現 國際創科中心的願景。《藍圖》從頂層規 劃和設計着手制定,循「四大發展方向」 推進,同時提出「八大重點策略」。創新 科技及工業局局長孫東教授於介紹時指 出,創新科技是推動發展的重要來源,是

方向二:壯大創科人才庫 增強發展動能 ● 人才是第一發展資源,也是推動創科發展的關鍵要素。政府過去採取多管齊下的策略以培育、挽 留及吸引人才,壯大創科人才庫。 ● 隨着多項大型創科項目及基建將在未來數年陸續落成,再加上北部都會區「國際創科新城」的建 設,本港未來對創科人才的需求將會持續殷切。香港必須加大力度培養並挽留不同方面的人才在 港發展,並善用自身的國際化優勢,積極延攬海內外科研人才、研發團隊、科技領軍人才及各類 型專業技術人員等來港,共同構建全球產學研協同創新平台,把香港建設成為國際人才高地,增 強香港創科發展的動能,同時支持大灣區的發展,為國家貢獻力量。 其他三個方向包括: 方向一:完善創科生態圈 推進香港「新型工業化」 方向三:推動數字經濟發展 建設智慧香港 方向四:積極融入國家發展大局 做好連通內地與世界的橋樑 《香港創新科技發展藍圖》訂出未來五至十年的創科目標,同時為其後的 施政報告和財政預算案提供參考方向。(圖片來源:香港文匯報) 各持份者需互相配合,才能持續完善創科生態圈, 為社會帶來實惠。(圖片來源:翻攝自《香港創新 科技發展藍圖》刊物) 31 科熱話 教

以《香港創新科技發展藍圖》列出42項建 議,以達到16個目標。本中心節錄及整理 《藍圖》部份與高校與科研相關內容,供 讀者參考。

除四大方向外,《香港創新科技發展藍圖》亦有八大重點策略: (一)完善創科生態圈 促進上中下游相互發展 ● 蓬勃的創科生態圈需要上中下游全面發展、相互促進。政府會持續完善創科生態圈,鞏固上游基礎 科研優勢,加速中游成果轉化落地,並支持下游產業發展,促進產學研協調發展。

:鞏固香港的自身科研優勢,強化大學「從零到一」的突破能力。 強化大學基礎科研活動及設施的支援 ․ 強化主題項目研究,針對策略性關鍵核心問題組織技術攻關; ․ 加強支援大學和科研機構進行各類型的協作性、合作性、跨學科及跨地域的研究,以催生更多原 創性的研發成果;和 ․ 加強支援大學科研機構擴充其科研容量,協助大學更新或添置科研設備和實驗室裝置,為基礎科 研的持續發展注入新動力。 ● 目標 02 :構建全球產學研協同創新平台,加速大學科研成果轉化,推動「從一到 N 」的科研成果轉 化和產業發展。 加強激勵成果轉化落地的力度 ․ 創科署將於 2023 年推出 100 億元的「產學研 1+ 計劃」,以配對形式資助不少於 100 個有潛質成為 初創企業的大學研發團隊把優秀科研成果商品化; ․ 加大力度鼓勵大學深化與本地及海內外企業的合作並開展更多具影響力及可轉化應用的研究項 目,推動大學重視技術轉移的文化,激 勵更多大學研發人員創新創業;和 ․ 鼓勵大學改進現時的成果轉化機制,為 科研團隊拆牆鬆綁,更積極地協助科研 團隊把優秀的研究成果轉化落地。 ● 目標 03 :制定科技產業促進政策,善用香 港的國際化優勢,吸引海內外科技企業落 戶香港。 落實清晰的科技產業促進政策,支持優勢科技產業在港發展,而有關產業應符合以下條件: ․ 利用先進科技實現高增值回報,能善用香港優勢,在市場上具潛力讓香港成為亞洲、以至全球的 龍頭; ․ 有助拉動本地生產總值(GDP)的增長; ․ 有助創造優質就業機會,匯聚海內外科技人才;和 ․ 配合「十四五」規劃融入國家發展大局,貢獻國家所需。 為此,建議聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等產業的發展。 先進製造,是其中一項《香港創新科技發展藍圖》建議聚焦的科技 產業。(圖片來源:Freepik網頁) 32 科熱話 教

● 目標01

2025年完成;

科學園第二階段擴建工程預計第一批次的工程將於2025年完成; ․ 落馬洲河套區港深創科園的建造工程首八座樓宇望於2024年底起落成。 ․ 積極探索創新發展模式,加快北部都會區新田科技城的發展,以期盡快推出用於創科發展的土 地。 ․ 河套地區以外的首批新田創科用地將於2024年動工; ․ 繼續推進馬料水填海工程及遷移沙田污水處理廠以騰出現址,豐富創科土地儲備。 ․ 香港科技園公司(科技園公司)轄下的三個工業邨已重新定位為「創新園」,以實現「進一步創 新製造」的目標。 ․ 邀請科技園公司研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心,望於2027年前落成。 引進龍頭企業 ․ 積極引進海內外的龍頭企業落戶北部都會區,透過提供激勵措施,鼓勵企業投資建立相關產業的

增加創科土地及提升基建配套 ․

․

加強支援策略產業 ․ 加強支援具策略性的先進製造產業發展,譬如新能源汽車和半導體晶片。 (四)普及創科文化 提升整體社會創科氛圍 ● 目標01:推動科普以提升本地產業水平、促進創科文化和強化社會創科氛圍。 ․ 透過不同資助計劃,支援舉辦有助提升創科氛圍的活動; ․ 舉辦及加強推廣活動,在社會不同層面普及創科文化; ․ 加強與各界團體及地區組織合作。 ● 目標02:增強市民對創科的興趣和知識,凝聚社會對創科發展的支持。 ․推動全民參與創科盛事; ․善用科學相關展館推廣全民科普教育。 33 科熱話 教

(二)推動科技產業發展 實現香港「新型工業化」 ● 推動本地科技產業發展,創造香港創科品牌,協助傳統工業透過創新科技升級轉型,實現智能化製 造。

政府需要繼續積極開拓新土地,為創科產業提供發展空間。

數碼港第五期的工程已經展開,目標於

․

研發及設計中心和中試轉化基地,加速建立產學研協同創新體系。

(五)充實創科人才資源 建設國際人才高地 ● 目標01:從不同學習階段着手,加強培育本地創科人才。 ․ 鼓勵大學開辦更多與創科相關的課程。 ․ 政府目標為在未來五年內,教資會資助大學的學生當中有35%修讀科學、科技、工程、藝術及 數學相關學科,以及60%

亦會繼續鼓勵大學開辦更多與科學、科技、工程、藝術及數學相關的課程。 ● 目標02:積極吸引海內外創科人才來港,並加強挽留創科人才,支持創科產業發展。 ․ 積極延攬海內外優秀創科人才; ․ 加大力度吸引香港海外留學生回港發展; ․ 加大力度招募海內外年輕科研人才; ․ 加強資助年輕科研學者。 ․ 政府將加強對年輕科研學者的財政資助,支持他們留港開展創新研究; ․ 政府會向中央爭取進一步增加「優秀青年科學基金項目」預留對香港學者的資助名額,並開放 「國家傑出青年科學基金項目」予香港學者申請。 ․ 增加人才住宿配套; ․ 增強人才的歸屬感。 其他重點策略包括: (三)豐富創投融資渠道,支持初創和產業發展; (六)加快數字經濟和智慧城市發展步伐,提升市民生活質素; (七)深化與內地創科合作,更好融入國家發展大局; (八)善用香港國際化優勢,以及拓展環球創科合作。 孫東局長表示《藍圖》是特區政府在多年以後, 就香港創科發展提出的一份系統性、綜合性的文 件,具前瞻性、戰略性,並指政府將秉持「以結 果為目標」的理念,努力建設香港成為國際創科 中心。他預告政府將成立新「創科產業發展委員 會」並親自擔任委員會主席,檢視《藍圖》的推 行進度,成員名單將於稍後公布。 孫東局長。(圖片來源:香港文匯報) 34 科熱話 教

修讀與「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。政府

共圓航天夢 國家征空任務 首在港澳選2名載荷專家 因應載人航天工程後續飛行任務需要,國家將展開第四批預備航天員選拔,與前不同的是,今次選拔 將在港澳選拔兩名載荷專家,與國家航天員一同征空執行太空實驗任務。申請人須為香港永久居民的 中國公民,須具博士學位及三年科研能力,年齡三十至 四十五歲,男女不限,須通過體格要求。 航天員本身分職業和非職業兩種,職業航天員即專門從 事航天飛行工作的航天員,多為飛行員或試飛員出身。 載荷專家則屬後者,是搭乘宇宙飛船或航天飛機進入太 空,並在太空進行各項專門科學實驗和探測的科學家。 中國載人航天工程辦公室表示,計劃選拔12至14名預備 航天員,並指自選拔實施以來, 港澳特區政府周密組織 多個領域的科研人員以及高校老師踴躍報名,目前已完 成候選者基本條件的篩選,辦公室表示十分期待在第四 批預備航天員隊伍中,能夠看到港澳航天員的身影。香 港特區政府已於2022年12月將推薦名單上報國家。 5所香港院校 入全球百大 英國泰晤士高等教育(簡稱「 THE 」)「 2023 年世界大 學排名」出爐,本港院校排名理想,共有 5 間大學躋身 全球百大, 5 間大學為香港大學、香港中文大學、香港 科技大學、香港城市大學及香港理工大學。 港大較2021年微降一位排第31,為全港最高;中大按年 升4位排45,屬歷年來最佳城績;科大則排 58,按年升8 位;理大升 12 位列全球第 79 位;城大首次進入百大,由 2021年151位飈升至排第99位。 除一般排名以外,泰晤士會以學科為準則發表排名,涵 蓋「工程技術」、「生命科學」、「醫療科學」、「物 理科學」、「社會科學」及「人文藝術」六大學科範 疇。泰晤士亦會以「教學聲譽」及「研究聲譽」兩大標 準,發表《世界聲譽排名》。 35 科熱話 教

港院校多項科研項目 獲青年科學基金資助 國家自然科學基金委員會於2022 年首次向香港的青年學 者開放「青年科學基金」項目申請,每項資助經費為 30 萬元人民幣,資助期 3 年。截至 10 月 13 日收到院校回覆 資料,暫時已知有五間高等院校,包括香港大學、香港 中文大學、香港科技大學、香港理工大學以及香港浸會 大學,共101名學者成功獲得資助。 其中港大共有 16 名學者,分別來自物理系、化學系、 機械工程、城市規劃及設計、房地產及建設系、建築學 系、土木工程系、統計及精算等學系;中文大學獲 13 項資助,獲資助項目教授分別來自計算機科學與工程學 系、生物醫學工程學系、管理學系、市場學系、機械與 自動化工程學系、決策科學與企業經濟學系、物理系、 信息工程等學系。科大共 26 名學者獲資助,分別來自計 算機科學與工程學系、土木及環境工程學系等、 4 名來 自深圳研究院,16名來自廣州市香港科大霍英東研究院。 浸大共有 7 名教授獲資助,分別來自中醫藥學系、計算機科學系、互動媒體系、數學系、以及浸大深圳 研究院。理大獲得39項資助,為全港大學之冠,有關研究項目包括氣候變化應對、建築技術、人工智能 輔助醫療科技、環境保護、綠色科技等項目。 李子建將於2023年9.1擔任教大校長 香港教育大學校董會於 2022 年 9 月 23 日通過任命李子建 教授為下任校長,其任期將於 2023 年 9 月 1 日起生效。 李教授現為教大學術及首席副校長兼課程與教學講座教 授。 李教授早年畢業於香港大學,其後取得英國牛津大學碩 士學位,並於香港中文大學取得碩士、哲學博士及學位 教師教育文憑。李教授的研究範圍包括課程與教學、環 境教育與地理教育,以及學校改進等。他致力推動學術 及文化交流,榮獲「聯合國教科文組織區域教育發展與 終身學習教席」,並兼任「東南亞教育部長組織」研究 員。 36 科熱話 教

《施政報告》— 國際創科中心五大KPI 行政長官李家超於 2022 年 10 月 19 日發表上任後首份《施 政報告》,提出推動香港的創新科技發展更上層樓,重要 領域包括完善創科生態圈、壯大本地和海外創科人才庫、 建設智慧香港,以及積極融入國家發展大局。京港學術 交流中心就《行政長官 2022 年施政報告》附件所列出, 為指定項目訂立的110個不同指標(包括績效指標 (KPIs)) 當中,抽選與國際創新科技(創科)中心相關的「五大 KPI 」,並加入《施政報告》之相關內容,篇幅所限,敬 請各位掃描圖中二維碼,到本中心網站觀看全文。 全球頂尖女性科學家名單 港五學者上榜 國際學術網站Research.com公布「全球頂尖女性科學家」排 名,通過嚴密分析全球逾十六萬名主要科學領域的研究人 員,以學者或學科領域的H指數及文獻計量指標,評選出全 球首千名女性科學家。其中五名在本港大學任教的女性科 學家入選,證明本港女科學家的科研水準備受國際認可。 五名女科學家中,有三名來自香港中文大學,分別為胃腸 道腫瘤研究著稱的中大醫學院助理院長 (內地事務)、 內科及藥物治療學系教授于君,以及兩名來自內科及藥物 治療學系,分別為從事老年學研究的胡令芳教授,以及專 長於糖尿病研究的陳重娥教授。 其餘兩名女學者均來自香港大學,分別為港大病理學系講 座教授、肝病研究國家重點實驗室主任呂愛蓮,以及中科 院院士、港大理學院院長(暫任)及黃乾亨黃乾利基金教授(化學與能源)任詠華 。 五位教授排名如下: 姓名 研究領域 全國排名 全球排名 于君教授 消化系統瘤分子機制 3 162 胡令芳教授 老年學研究 4 333 呂愛蓮教授 肝病研究 8 517 陳重娥教授 糖尿病研究 9 703 任詠華教授 無機和金屬有機化學 11 753 37 科熱話 教

港科大(廣州) 2023年起招港澳台本科生 香港科技大學(廣州)經國家教育部同意,自 2023 年 起可通過普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試招收港 澳台學生(簡稱聯招考試)。根據國家教育部於 2022 年 6 月批准香港科技大學(廣州)正式設立的文件,學 校開展本科和碩博士層次教育,按照國家統一招生政策 規定招收本科生,依照香港科技大學(廣州)及香港科 技大學的畢業要求,頒發香港科技大學(廣州)畢業證 書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書,依據 有關規定及學校的畢業要求實施香港科技大學碩士學位 和博士學位教育,頒發香港科技大學碩士學位和博士學 位證書。 港科大(廣州)指,將於 2023 年開設人工智能、數據 科學與大數據技術、智能製造工程等三個本科專業並開 始招生。 恒生大學設置前海南沙中心 助畢業生大灣區發展 香港恒生大學於 2022 年 11 月 15 日,與深圳市人工智能 產業協會和愛永星辰生命健康集團於網上簽訂合作協 議,宣佈於深圳前海和廣州南沙設置「香港恒生大學中 心」,作為投入大灣區發展第一步。 合作協議由恒大校長何順文教授分別與深圳市人工智能 產業協會學術委員會主席趙克鋒教授和愛永星辰生命健 康集團粵港澳灣區總部執行總裁田昆先生,在常務暨學 術及研究副校長許溢宏教授、副校長(教學及學生體 驗)陳漢宣教授、副校長(機構發展)方永豪博士及藝 術設計系創系主任許焯權教授共同見證下簽署。 據了解,恒大獲得深圳市人工智能產業協會及愛永星辰 生命健康集團的支持,無償借出前海的深港青年夢工 場,以及南沙生態產業園的部份場地,提供恒大作大學 教學和研究活動。 38 科熱話 教

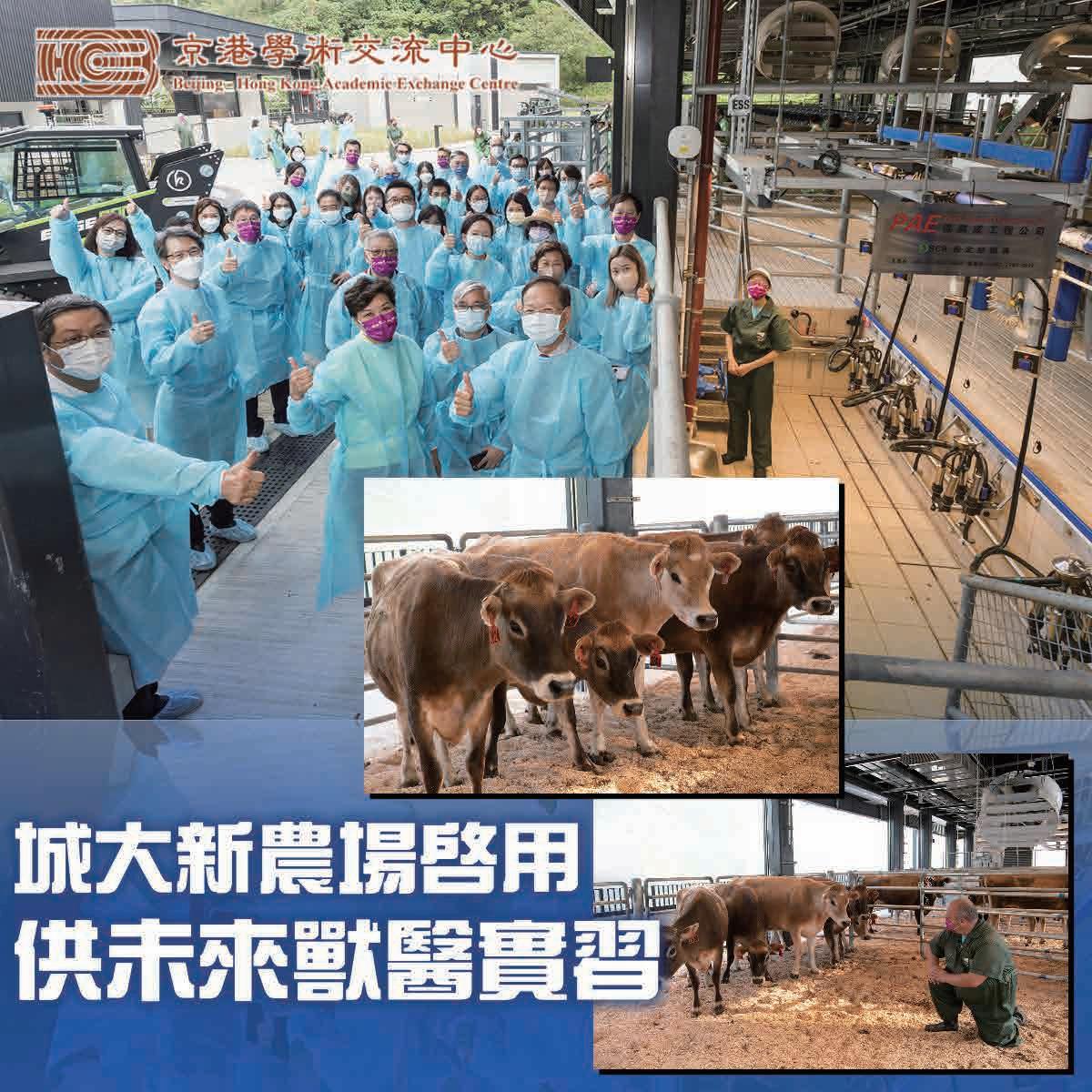

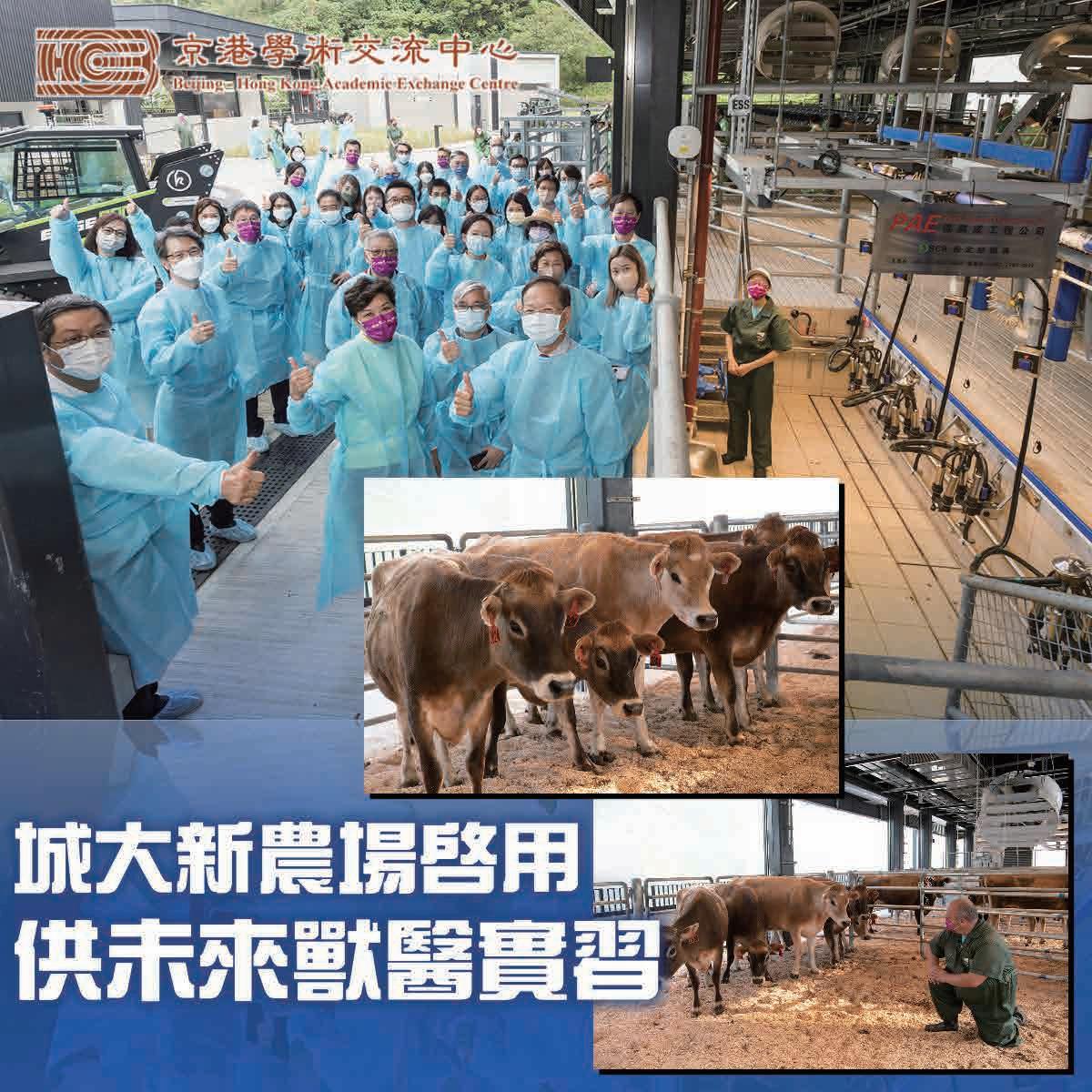

理工大學 澳門大學 南方電網合作 攻關兩電力科技項目 2022年粵港澳電力科技創新合作發展論壇於2022年在深 圳舉行,來自粵港澳三地的行業專家及相關官員,圍繞 共建新型電力系統主題,就數字電網、新型儲能、電碳 耦合、新能源開發等領域進行了交流探討。 論壇上,南方電網深圳供電局與香港理工大學、澳門大 學正式簽訂合作協議,將就粵港澳特大型城市電網相關 的實際需求,包括「高比例可再生能源接入與高比例電 力電子設備應用」,以及「供給側隨機性和需求側隨機 性」這兩項目進行攻關。這兩項目是於 2022 年 4 月南方 電網首次面向港澳地區發布的「揭榜制」科技項目。 城大新農場啟用 供未來獸醫實習 香港城市大學位於大埔林村的農場於 2022 年 11 月 16 日正式啟用,城大農場配備先進技術和設施,並以 可持續而環保的方式運作,讓修讀城大獨特的六年制獸醫學學士課程的學生可從中取得實戰經驗,學習 所需的畜牧及農場管理技巧。 為了配合獸醫學學士課程,除設立農場外,校方亦希望 養飼乳牛,讓學生有實習畜牧、農場管理以及照顧乳牛 的機會。自澳洲入口的 24 隻乳牛,已於 2022 年 9 月 20 日 扺達農場。城大估算農場每日將會生產 500 公升牛奶, 預計今年 1 月起,校方可在校內出售由農場生產的「 HK Tech牛奶」製成的鮮奶和雪糕。 城大校長郭位於致歡迎辭時表示,自 2008 年起,城大 先後成立能源及環境學院及賽馬會動物醫學及生命科學 院,農場的啟用,標誌城大在促進動物醫學、健康一體 化、保障公共衞生及倡議動物福利方面進入另一里程, 為人類-動物-環境三位一體的科研理想再推進一步。 39 科熱話 教

註 1 : SCOPUS 是 Elsevier (愛思唯爾)出版集團推出的目前全球規模最大的摘要型和引文型資料庫,收錄的期刊和文獻數量均遠超 SCI 資料庫,包括大量會議論文和非英文論文。 SCOPUS 資料庫收集內容全面,涵蓋自然科學、生命科學、醫學、社會科學等領域,不僅收錄論文摘要和參考文獻,而且收錄全球五大專利局(美國專利 局、英國智慧財產權局、 歐洲專利局、日本專利局、世界智慧財產權組織)的專利資訊和大量科技網頁資訊。 由於收錄範圍廣泛,對 SCI 評價指標具有良好的補充性。由於收錄範圍廣泛和數據方便易用, SCOPUS資料庫目前被全球幾千所大學作為科研評價工具。 全球重要的大學排名機構(例如泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名)都採用SCOPUS資料庫的數據作為排名 依據。 有些國家在科研人員能力評價中也開始認可SCOPUS收錄的論文。 全球首2%科學家名單 香港共1,194名學者上榜 美國史丹福大學團隊與愛思唯爾(Elsevier) 研究資料分析合作,以 Scopus (註 1 )資料 庫為基礎,針對全球 19 萬名科學家進行評 分,於 2022 年 10 月 10 日公布全球前 2% 頂 尖科學家榜單( World's Top 2% Scientists 2022)。該榜單及排名由史丹福大學專家小 組根據標準化的引用指標數據編寫而成。本 港高校多名學者榮登榜上,京港學術交流中 心特此匯總,以便讀者參考。 有關2022全球首2%科學家名單 由於學術界的引文指標在應用上時有誤用,史丹福大學創建了一個公開的被引科學家資料庫,學者的綜 合指標值高才會在清單上出現。排行榜涵蓋超過10萬名全球各地的頂尖科學家,依據學者的學術文獻在 其學術生涯( Career Long)及 2021 年內( Single-year Long)獲引用的次數排名,該數據庫把科學家歸 納為 22 個學科及 176 個子領域。榜單編製時已參考包括引用訊息、個人科學研究成果、共同作者,以及 學者截至2021年底的論文影響力綜合指標而編製成。 全港共1,194名學者上榜 據統計,截至 2022 年 12 月 1 日,本港 10 所高校共用 1,194 名學者上榜,而香港學術界在臨床醫學、工程 學、資訊及通訊科技以及致能與策略技術等研究領域中,均取得不俗成就。 院校 入榜學者人數 主要研究領域 香港大學 292名 臨床醫學、工程學 香港中文大學 255名 臨床醫學、資訊及通訊科技 香港理工大學 208名 致能與策略技術、工程學 香港城市大學 185名 致能與策略技術、資訊及通訊科技 香港科技大學 159名 資訊通訊科技、工程學、物理學及天文學 香港浸會大學 45名 資訊通訊科技、化學 香港教育大學 34名 教育、環境科學 嶺南大學 7名 人工智能與管理 香港樹仁大學 4名 應用數據科學 香港都會大學 5名 環境化學 總上榜香港學者人數 1,194名 40 研成果與獎勵 科

全球最廣獲徵引研究人員名單 國內學者增逾倍 香港上榜近百人 全球知名數據分析機構科睿唯安( Clarivate Analytics ) 於 2022 年 11 月 15 日公布 2022 年「全球最廣獲徵引研究 人員」名單,榜上有名的香港學者有接近百名。入選名 單的學者均為全球頂尖研究人員,具卓越學術表現,包 括在過去 10 年中,多份學術著作在所屬學科領域,產生 重大及廣泛的影響力,位列全球被引用文章排名首1%。 入選學者來自69個國家和地區,共有6,938名學者入選, 其中包括來自香港大學、香港中文大學、香港科技大 學、香港城市大學、香港理工大學以及香港浸會大學的 學者近百名。 中國學者上榜佔比倍增 另一個值得注意的亮點,是中國研究人員在全球最廣獲 徵引研究人員名單中的排行第二,約佔總數16.2%,較5年前的7.9%上升逾倍。數據反映中國的科研水 平與人才的數量同步迅速提升。 中大盧煜明獲授美國 最高榮譽生物醫學科學獎「拉斯克獎」 香港中文大學醫學院盧煜明教授於2022年9月29日獲頒有超過75年歷史兼被譽為「美國最高榮譽生物醫 學科學獎」的「拉斯克獎—臨床醫學研究」(Lasker DeBakey Clinical Medical Research Award ),該獎 旨在表彰盧教授憑藉血漿 DNA 診斷技術,開創「無創產 前診斷」方法的革命性貢獻,這一工作還為分子診斷學 的發展奠下重要基石。 鼓勵香港青年把握創科發展黃金機遇 盧教授相信是次獲獎對香港年輕人會有啟發,「作為科 學家的福氣,是可以將抽象的概念轉化為現實,亦可如 旅行家般在未有前人『踏足』的領域探索。現時香港正 投放了前所未有的資源來發展生物醫學,我們更擁有人 類史上最好的技術,例如人類的 DNA 圖譜;還有一些很 先進的排序儀器。我鼓勵對生物醫學有興趣的年輕人, 應把握當下創科發展的黃金機遇,透過科研成果改變和 造福世界。」 研成果與獎勵 科 41

城大秦泗釗獲IEEE控制系統 學會技術轉化獎 香港城市大學數據科學學院院長兼講座教授、候任嶺南 大學校長秦泗釗教授憑藉在數據驅動控制工程領域的傑 出貢獻,成為大中華地區首位榮獲2022 年電機電子工程 師學會(IEEE)控制系統學會技術轉化獎的學者。 該獎項由 IEEE 控制系統學會頒發,旨在表彰在工業和/ 或研究實驗室與學術界之間的傑出合作科學互動,將控 制和系統基礎理論研究轉變為實用系統,以造福社會。 秦教授以其於數據驅動控制工程領域的傑出貢獻而獲 獎,尤其在模型預測控制的方法學發展與知識轉移、系 統的安全與健康監測及診斷等,可應用於多個行業。 2022年度科學探索獎公布 兩港學者上榜 香港大學機械工程系教授尹曉波、香港科技大學電子及 計算機工程學系教授范智勇,雙雙獲得 2022 年度騰訊 「科學探索獎」,是全中國2022年50位獲獎青年科學家 之中,來自香港院校的得獎者,兩人獲獎的同是交叉前 沿科學領域。 尹曉波現任港大機械工程教授和物理學教授。其研究團 隊目前從事的研究,包括探索能量和物質在極小的時間 和空間尺度下和在極端情況下的相互作用,以及研究基 於微納結構的功能材料的設計、製造尤其是其可持續的 規模化製造技術以應用於氣候 水 能源 糧食等 重要領域。 范智勇是香港科技大學 (科大)電子及計算機工程學系 教授。獲獎項目是在科大研究多年的仿生光電材料和器 件,尤其是仿生的光電感測器。他研製的仿生眼在 2020 年曾發表在國際頂級期刊《自然》上,引起全 球廣泛關注,曾入選「2020 年中國半導體十大進展」和「2020 年香港十大創科新聞」。該技術可於未 來用於智慧型機器人、無人機、無人車等。 42 研成果與獎勵 科

港大中大聯合研發嶄新ROTA技術 可診斷早期青光眼和視神經病變 香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系的研究 團隊,聯同香港中文大學醫學院與本地及國際合作 夥伴,合作研發出一項視網膜神經纖維層光學紋理分 析的新技術( Retinal nerve fibre layer Optical Texture Analysis , ROTA ),可以透過高解像度觀察視神經的光 學紋理和軌跡,及早發現青光眼 即目前導致不可逆 轉失明的主要原因。 ROTA 在檢測早期青光眼的視神經 損傷方面優勝於目前使用的臨床標準,靈敏度提高了 15.0% 至 28.4%。是次研究已在國際科學期刊《Nature Biomedical Engineering》 發表。 科大研AI導線辨識技術 可保病人安全 導線(Guidewire)是常見於醫療程序的細線。醫護人員 一般會利用塞爾丁格拉技術(Seldinger Technique),透 過導線協助引導導管(catheter)置入人體靜脈,以便導 入液體、輸注藥物或監察血液流動狀況。現時,醫護人 員需在正式完成醫療程序前,人手點算及核實所有曾置 入人體的導線是否已被移除。 香港科技大學研發了一種可辨識導線的人工智能技 術,能夠協助醫護人員在進行置入「中央靜脈導管」 (Central Venous Catheter, CVC)手術後點算導線,減 低導線意外遺留在病人體內的機會。 該技術由科大計算機科學及工程學系陳雙幸教授領導的 研究團隊開發,自2021 年 11 月起已在將軍澳醫院進行臨 床應用。在十九宗應用個案中,均能準確及迅速地識別 從病人體內取出經使用的導線,證明有效加強保障病人 安全。 研成果與獎勵 科 43

港大團隊發明新型超強韌氣凝膠材料 由香港大學機械工程系助理教授徐立之博士及副教授林 原博士領導的研究團隊,利用一種常用於製造防彈衣和 頭盔的合成纖維,研發出一種新型超強韌的氣凝膠材 料,研究表明其力學性能明顯優於其他同類的氣凝膠, 研究結果已在《自然 通訊》刊登。 氣凝膠的結構特點及骨架構成成分處於納米尺度的特點

異的力學性能,常用於防彈衣、頭盔等高強結構中。 徐博士解釋:「這就像是微觀尺度上的桁架網路,我們 想辦法把這些桁架牢固地焊接到了一起,從而產生一種非常強韌的材料,它的力學性能明顯優於其他類 似的氣凝膠。」 理大編製首份全球空氣微生物圖譜 打開公共衛生新視角 空氣其實不「空」,單單一立方米的空氣已含有逾萬種 細菌。由香港理工大學領導的團隊與內地和美國研究人 員合作,用約一年時間,於世界各地進行空氣微生物的 採樣,研究團隊從全球 63 個地點收集了 370 個空氣顆 粒樣本,並對當中的細菌群落進行分析。為確保採樣覆 蓋各種海拔高度和地理區域,收集地點包括 1.5 至 2 米 高的地面、 5 至 25 米高的屋頂和 5,238 米高的山脈, 也廣及人口稠密的城市中心以至杳無人煙的北極圈。 研究團隊由理大環境科學與科技講座教授兼建設及環境 學院院長李向東教授帶領,他表示:「研究結果可用 作重要參考,幫助我們預測在未來環境變化下,地球微 生物群落的反應,以及可吸入微生物群落對人體健康影 響。」 44 研成果與獎勵 科

使得其在熱防護、能源存儲、航空航天設備、柔性電子 等領域有著重要的潛在應用價值,然而目前的氣凝膠材 料在高機械強度和可規模化製造方面仍有局限。 香港大 學研究團隊利用自行組裝的芳綸納米纖維網路,構建出 強韌多孔的新型高分子氣凝膠。對位元芳綸材料具有優

浸大科研成果: 神椅為航天員「護航」 藥物阻抗骨質流失 太空無重環境對一般人來說新奇有趣,但對逗留在太空 執行任務的航天員來說,無重狀態對他們的骨骼會有不 良影響。有見及此,香港浸會大學與深圳ND 工業公司合 作,為我國航天員研發護航椅及藥物「Apc001 」,前者 可助航天員重新適應重力,藥物則可以對抗受無重狀態 影響的骨質流失。 「 Apc001 」研發者,浸大中醫學院助理教授于媛媛博士 表示,無重力環境會令航天員面對骨質密度降低,造成 骨折和肌肉能力下降等問題,惟現時市面上的防止骨質

」則可抑制靶向硬骨抑素「 loop3 」結構 域而不增加頸動脈僵硬度,在不影響心血管健康下促進 骨形成。 于博士亦聯同視覺藝術院助理教授秦萊茵博士,合作設 計了一款可在太空應用的注射器以注射「Apc001」,仿傚糖尿病人使用的皮下藥物注射器,噴出藥物直 接穿透到皮膚表層下,讓航天員直接吸收。秦博士補充,只要清理好用完的「針頭」,注射器便可循環 再用,可減少太空垃圾。 科大抗衰老研究 取得關鍵性突破 古今中外,「抗衰老」「回春」是人類長年以來的夢 想。香港科技大學生命科學部主任張曉東副教授領導的 一個研究小組,在抗衰老研究上獲得了突破性的,研究 成果於Cell Press 出版的公開期刊 iScience 中發表。 張博士的團隊發現了一種方法,可基於染色質的特徵識 別出老化的肌肉幹細胞。在下一步的研究中,如果能再 找到方法將這些衰老細胞的染色質特徵修改,將它們變 得與年輕細胞一樣的話,那麼細胞衰老、以致骨骼肌組 織衰老的過程便有望暫停,甚至逆轉。 張博士認為,調控染色質的開放程度及可及性是決定細 胞命運的關鍵。他闡釋說,染色質狀態的變化可導致基 因表達失調。今次的研究顯示逐漸激活的染色質狀態是 幹細胞衰老的重要標誌,而這項發現很可能成為未來研 發抗衰老技術的一個重要方向。 研成果與獎勵 科 45

疏鬆藥物含「硬骨抑素抗體」,會對心血管健康構成風 險。「 Apc001

鍾惠娟:京港的「萬事通」 一切要自 1985 年的那一天說起, Ruby (鍾 惠娟洋名)是京港最資深的員工,原於筲箕 灣東大街萃華英文書院校務處供職,經朋友 介紹接觸初成立的京港學術交流中心後,決 定加入成為京港第二位職工。 她也許沒有想過,這一聘就做了 37 年,不 斷見證京港「細屋搬大屋」:從灣仔告士打 道東惠大廈、軒尼詩道香島大廈、銅鑼灣建

Ruby

京港作為香港報考點,由京港安排實體考試,面向港澳台社會群眾需要解答咨詢、予以協助,當中的奇 難雜症令人哭笑不得。「每年總有一些申請者或者家長,連簡章和院校資料也沒看清楚,就說要報考, 資料不符的有之,寫錯地址的有之,不符申請資格的或亂選專業的也有不少,甚至弄不清要考的是碩士 還是博士。」 Ruby 講到最棘手的當算是明明不符報考 資格但死纏爛打,甚至大呼小叫,作勢發惡,拍桌子瞪 眼睛的個案,而且每年這些情況都不少。她亦很感恩時 任部門主管的鄒重華博士,往往適時出手支援,鬧事者 通常都會知難而退。 截至 2022 年,通過京港報考內地研究生的人數超過 18,000人,京港同時需要處理考生的關鍵初試。每年上 千名港澳台考生,需要集中於指定日期進行實體考試, 由Ruby主力統籌,聯絡本地院校提供禮堂應考。 Ruby為人開朗,不論資深或年輕同事都能和她打成一片,是京港的 「開心果」。圖片來源:(本中心攝) 談及考研報名的各種「奇難雜症」,Ruby記憶猶新。 圖片來源:(本中心攝) 46 港往事 京

康大廈、摩頓台百富中心,喬遷至現時的聯 合出版大廈辦公室。 Ruby 對於港澳台人士 報考內地研究生的流程瞭如指掌,對於京港 各種年度大型活動的籌備駕輕就熟,稱之為 京港的「活字典」與「定海針」絕不為過。 笑談考研眾生

分享時笑稱京港每年最大的挑戰,必然是港澳台人士報考內地研究生。1988年起,國家教育部委託

圖為楊利偉訪港的活動紀念海報,一進京港 大門便可看到。圖片來源:(本中心攝) 2013年的少年太空人體驗營,對Ruby(第二排右一)來說是非常珍貴的回憶。圖片來源:(本中心攝) 考生多,試場大,監考員招募自然也是其中一項重要工作,通過Ruby的人脈網絡,得到香港中國研究生 會等友好團體安排人手,確保考試如期有序地進行。Ruby的定海針角色往往體現於處理突發情況,比如 考生作弊。「曾有一對孖生兄弟應考,哥哥先交卷,離開試場前將答案扔給弟弟。」 Ruby身經百戰,笑 著分享各種案例:「出貓(指作弊)寫答案在紙巾上或準考證背後、借故上廁所偷看資料等等。有位考 生是台灣立法委員,竟然在場內作答時偷看書,被抓個正著。」更甚者時有內地院校入錯試卷、出錯試 題,「監考員發現並報告後,請試場主管宣布封題,有關考生暫停作答。緊急派發準確的試卷,考試時 間也相應延長以作補救。」 喜獲楊利偉簽名 Ruby 與中國航天的緣份始於 1993 年,為期一星期的航天展於 灣仔會展中心舉行。香港回歸在即,內地來港參展的人員嚴 陣以待,京港也派出 Ruby 與另一位同事協助接待香港市民。 Ruby在會展入口處目睹香港市民對觀展的熱情,排隊的人潮甚 至把她們往後擠到「貼玻璃」,後面的人流則幾乎迫出馬路。 航天展最終順利舉行,盡展中國航天事業的魅力。 時空一轉,十年後的 2003 年,我國首位航天員楊利偉應邀訪 問香港,掀起一陣旋風。四萬名香港市民出席於香港大球場舉 行的「歡迎楊利偉及航天團訪港大匯演」。當日Ruby負責人群 管理,瑣碎事務多,即使當日多番近距離見到楊利偉,都無法 提出合影和索要親筆簽名。 47 港往事 京

家一樣坐上旋轉椅感受失重狀態,也試過逃逸塔,唯一是沒有穿過太空衣……」這一次Ruby不但再次近 距離見到了楊利偉,也如願以償與對方合影及獲得親筆簽名。講到這兒, Ruby 彷彿變回年輕追星小女 孩,她感激地說:「如果沒有加入京港,不大可能這樣近距離地見到楊利偉。」

Ruby參與京港2017年台灣旅行的照片。圖片來源:(本中心攝) 誰知日後京港與香港太空館舉辦的「少年太空人體驗營」竟然填補了 Ruby當時的遺憾,「經幾輪角逐, 選拔一大批中學生參加,考察北京航天城、衛星發射基地、內蒙古四子王旗著陸場。我隨團出發,同大

與京港一同成長 京港工作量多且忙,但亦會平衡員工的休息與消閒時間,特設的「福利部」專門負責安排團體活動。當 仁不讓,Ruby作為福利部負責人在不同時節都會為同事策劃活動。「本地一日遊是每年的『例牌』,東 平洲、蒲苔島等地方大家都走遍了。我們也會離開香港去旅遊,近的有深圳錦繡中華、世界之窗。我們 也試過組團去過台灣旅行,每名職工可帶一名家屬同行,樂也融融。」 37年來,京港與Ruby一同成長,Ruby從最初不識電腦為何物,到學習打電報、發傳真,漸漸電腦文書一 腳踢,協助《京港學術交流》季刊的郵遞、參與《新機場的挑戰》、《香港投資環境》等京港專書的書 號申請、製作聯絡等後勤工作,每一件新事物都是京港面向高校界、科研工作者所提供的新服務。雖然 Ruby業已榮休享受悠閒生活,但京港仝人依然與Ruby時時聯絡,不斷請益,因為Ruby絕對值得稱為京港 事業的見證者。 48 港往事 京

世紀資訊網絡的普及,為向港、澳、台、內地,以至海內外華人提

/

開發布的學術研討會 /

理的媒體(如下)。 「教‧科‧研」資訊包括: ․教科界的政策消息 / 學者專訪 ․學術研討會 / 講座 / 座談會等的活動預告及報導 ․香港學者的最新研究 / 學術論文 / 獲獎消息 ․其他有關兩地的學術交流項目、動態等 (註:本中心將有權對相關資訊進行增刪,並擁有最終發布的決定權,敬請留意。) 本中心誠邀 閣下 / 院校 / 機構關注本中心的微信公眾號、網站及Facebook等 資訊發放平台。第一時間獲取兩地「教‧科‧研」資訊,望有助於 閣下的教 研工作。 電郵查詢 京港學術交流中心 社科資訊部 ip@bhkaec.org.hk

京港學術交流中心成立於 1985 年,至今超過 30 年。 30 多年來,本中心致力於 促進香港與內地在高等教育和科技領域的交流合作,做了大量的工作,並已 將大部分重點服務項目 / 活動內容,透過本中心季刊《京港學術交流》和網站 向外發布,推動兩地教、科、研發展。 隨著 21

供更便捷、簡單的途徑獲取有關香港「教‧科‧研」的資訊,本中心作為 在港註冊的教育科技交流服務機構,希望為香港院校

機構及相關人士所公

交流活動 / 最新科研成果等資訊,免費轉載至本中心管