Mainland - Hong Kong Academic Exchange 2022 - 9 ISSN 1684 - 7261 創科熱席捲全港 官產學研齊起動 孫東:推動香港創科發展需清晰藍圖 三個科研成果落地的故事 城大 中大 理大 專訪港大中醫藥學院院長馮奕斌:喜見中醫院成臨床新基地

非賣品 2022 - 9 出 版: 京港學術交流中心 責任主編: 呂少群 編 輯: 劉齊廣 電 郵: ip@bhkaec.org.hk 電 話: 852-2892 1267 傳 真: 852-2834 5519 地 址: 香港北角英皇道 83 號聯合出版大厦 14 樓 1404-05 室 Unit1404-05, SUP Tower, 83 King's Rd., North Point, Hong Kong 網上彩色電子版請瀏覽 www.bhkaec.org.hk 版權所有,如欲轉載請先與我們聯絡。

02 卷首語 03 創科熱席捲全港 官產學研齊起動 06 孫東:推動香港創科發展需清晰藍圖 08 科研落地非空談 王鑽開:成果不止「上書架」更可「上貨架」 13 中大首揭腸道菌群標記 早鑑別自閉症早迎轉機 17 發明環保自潔製冷建築塗層 戴建國盼為香港降溫 22 喜見中醫院成臨床新基地 專訪港大中醫藥學院院長馮奕斌教授 25 香江學者十年回望 29 2022香江學者50名入選名單公布 30 科創聯盟成立 連辦三場「中銀科創獎」宣介會 32 35 40 發展初期迎難上 前總裁李乃堯:士不可以不弘毅 港․講創科 學者專訪 香江學者計劃 京港動態 教科動態 科研成果與獎勵 京港往事

2 為科創打地基,以種植喻之,土壤、肥料、農夫的悉心照料固然重要,但選擇育種 更是先天的關鍵。要碩果累累,就不能植下鐵樹等他千年一開,亦不能任他桃花千 朵無一產果。所以,選對種子、待看開花、結果豐碩,就如香港未來科研發展之 路,精準發力,方向正確,相信成果將是「上得了書架也上得了貨架」。不論上貨 架,還是上書架,在科創與科教路上前進都是好事。香港一城之地,資源有限,只 能權衡比重以分配,盡力探索科學無人區、鼓勵前沿科技研究、轉化應用,以惠澤 世界,增益民眾福祉。 香港有所呼者,國家必有所應,香港銳意走科創路的這幾年,國家亦對香港積極融 入發展大局惠予春風。先是 2018 年國家主席習近平就在港院士聯署請求作出重要 指示,落實科研資金過河;國家又在「十四五規劃綱要」中明言支持香港鞏固及提 升競爭優勢,掌握好國際創新中心的新定位,並將深港河套合作區納入大灣區重大 合作平台等。一連串的佈局規劃,可以預見在國家支持及推動下,香港未來的創科 發展會更快更強更高端。 要實現此目標,香港自身的推動需要加強。產學研版塊投入要跟上進度,共同建設 完善的框架,更關鍵是為科研科創事業奮鬥的人才。路,是靠人走出來的;有了人 才,香港建設國際創科中心之路,才能走得更快更遠。 本期季刊嘗試歸納了特區新班子自上任以來,有關創科發展政策的思路,並挑選了 三項有關科研成果落地(或正在落地中)的科研項目,分別是香港城市大學機械工 程系教授、工學院副院長王鑽開從發現餅狀液滴彈跳現象引申的發明 新型水滴 發電機;香港理工大學土木及環境工程學系戴建國教授研發的 UmiCool 環保智慧亞 環境幅射致冷塗料;及香港中文大學醫學院院長、內科及藥物治療學系陳家亮教授 與內科及藥物治療學系黃秀娟教授有關腸道微生態的研究及進展。本中心希望拋磚 引玉,以三個科學家與其項目為引子刺激讀者思考,長遠如何讓本地的科研成果更 能轉化落地,在此謹向諸位讀者及學者請教。

創科熱席捲全港 官產學研齊起動 新一屆政府班子自上任兩月以來,已在香港掀起前所未有的創科熱:香港創科教育中心、香港科技創新 聯盟暨「中銀香港科技創新獎」、大灣區國際科創峰會、香港理工大學「理大高等研究院」,以至「創 新意念,凝聚香港」(InnovationHub@HK)網站,相繼在七、八月成立和啟動,官產學研密切互動,形 成一個個創科平台,是香港配合國家發展戰略,努力邁向國際創科中心的重要支持力量。 創科教育中心成立 推動港深科創協同 7 月 12 日,「香港創科教育 中心」( Hong Kong Innox Academy )開幕。它由創科 香港基金會、香港大學、香 港科技大學及香港科技園公 司共同創辦,是本港首個跨 境官產學研協作、專門服務 創科人才的非營利教育機 構。 香港科技大學教授李澤湘擔 任創科中心院長,香港科學 園為創科中心提供免費的 教學和辦公場地及實驗設施。透過中心的創業營,來自香港不同大學立志創業的青年,有機會向創投 界、學界及科學園等各界專業人士推介自己的項目,爭取實習機會,及入選 HKX 基金孵化計劃,最多可 獲50萬港元的孵化資金及天使投資。 科創聯盟設立中銀科創獎 增強產學研合作 7 月 15 日,「香港科技創新聯盟成立暨中銀香港科技創新獎啟動」在中銀大廈70 樓舉行,被譽為「最有 高度」的創科活動。同場啟動的「中銀香港科技創新獎」,獎金總額高達港幣 1 千萬元,是香港首個針 對人工智慧能與機器人、生命健康、新材料新能源、先進製造、金融科技五個領域的科研獎項。 科創聯盟創會主席為世界知名的「無創產檢之父」、轉化腫瘤學國家重點實驗室(香港中文大學)主任 盧煜明教授。盧教授說,聯盟第一批成員是來自香港多個國家重點實驗室的主任和國家工程技術研究 中心香港分中心的負責人。「在當今全球科技方面,如果要實現突破,跨學科、跨領域是非常重要的。 創科教育中心面向粵港澳大灣區青年,擬以5年時間,啟蒙逾萬名年輕人,培養1500名本地 創業者,向學習創科:及工程學科的學生提供實習機會。 3 港․講創科

因此希望通過聯盟把來自不同頂尖 實驗室的人結合在一起,為香港創 科的未來做貢獻。」 國家科技部部長王志剛以視像對聯 盟成立表示祝賀,並為香港科創界 帶來好消息:今年國家重點研發計 劃—科技創新 2030 ,當中重大項目 在生命健康、人工智能、通信、新 材料、電子資訊等領域,並對港澳 新增開放15個專項。 香港與大灣區中央研究平台成立 香港未來成功之路,在於能否發展一個充滿朝氣的創新科技產業。香港理工大學於 7 月 16 日舉行「理大 創科開放日」,同場舉行「理大高等研究院」(PolyU Academy for Interdisciplinary Research, PAIR)成 立儀式。 理大高等研究院是香港和大灣區規模最大的中央研究平台,共有16個跨學科研究院或研究中心,包括國 家重點實驗室和中國國家工程技術研究中心香港分中心。它突出交叉學科研究( Interdisciplinary ),擁 有逾 400 位中外著名學者和科研骨幹,研究重點包括人工智能、碳中和、深空探索、智慧城市、智慧能 源等尖端領域。 在中科院香港創研院人工智能與機器人創新中 心主任徐波研究員(後排左)、香港特別行政 區政府創新科技及工業局局長孫東教授(中排 左)、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌 先生(後排右)及香港生產力促進局總裁畢堅 文先生(中排右)的見證下,中科院香港創研 院人工智能與機器人創新中心執行副主任劉宏 斌博士(前排左)與香港生產力局機械人及人 工智能部總經理葛明博士(前排右)代表雙方 就成立聯合實驗室簽署合作協議。 香港科技創新聯盟(Hong Kong Alliance of Technology and Innovation)由一 批香港產、學、研的科創業界代表發起。聯盟理事會設一位主席和五位副主席, 顧問則包括香港城市大學、中文大學、香港大學、科技大學、理工大學、浸會大 會校長等14位知名人士,多間國家級科研平台及科創公營機構負責人等15位人士 則擔任理事。 4 港․講創科

生產力促進局與中科院建人工智能聯合實驗室 創科生態圈的形成和持續,有賴官產學研的積極互動,香港生產力促進局於7月21日舉辦「並肩同行 攜 手發亮」活動,正是展示再工業化成果的機會,該展覽展出該局多項揚威世界的獲獎項目,包括先進製 造及新材料、人工智能及機器人、智慧及綠色生活科技等,大部分已落地應用,甚至推廣至海外。 該局又首次與中國科學院香港創新研究院人工智能與機器人創新中心簽署成立「中國科學院香港創新研 究院人工智能與機器人創新中心 香港生產力促進局聯合實驗室」,將聚焦科研成果的轉化和落地, 冀促使創科產業成為香港經濟增長新引擎。 首屆「大灣區國際科創峰會」聚焦香港國際創科中心建設 8 月 11 日,由粵港澳大灣區院士聯盟 主辦的首屆「大灣區國際科創峰會」 在線上線下同時舉行,政府官員、學 者以及業界專家等共 300 多位嘉賓出 席,探討全球科技創新發展趨勢,為 建設香港國際創科中心建言獻策。香 港特別行政區行政長官李家超先生在 致辭時指出,粵港澳大灣區院士聯盟 的成立正值國家「十四五」規劃的開 局之年。「十四五」規劃奠定了國家 發展為創新型國家和科技強國的目 標,更明確支持香港建設國際創新科 技中心,為香港帶來歷史性的機遇。 院士聯盟凝聚大灣區內中國科學院和中國工程院兩院院士,用國家級科學家構建強大平台,為大灣區科 創發展和交流合作作貢獻,助力國家實現高水準科技自立自強。 政府設立一站式研發展示平台 8 月 18 日,創新科技署設立的「創新意念.匯聚香港」網站(www.innovationhub.hk)正式啟動,展示 六所公營研發機構和六所本地大學的研發成果,將陸續加入28間InnoHK研發實驗室的研發成果。這是特 區政府首次設立一站式平台以聯繫大學、科研機構和業界,要推動技術轉移及成果商品化,協助業界提 升效益以至升級轉型,加強香港競爭力。 行政長官李家超先生出席2022年大灣區國際科創峰會。圖示(左五起)創新科 技及工業局局長孫東教授、粵港澳大灣區院士聯盟理事會主席葉玉如教授 、行 政長官李家超先生、立法會主席梁君彥先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯 絡辦公室教育科技部副部長徐凱博士等嘉賓主持啓動儀式。 5 港․講創科

孫東:推動香港創科發展需清晰藍圖 創新科技及工業局局長孫東表示,特區政府正在為香港未來五到十年創科發展制定清晰的 發展方向和目標,預計在本屆政府上任半年以內推出,望更好協調和統籌相關的支援政 策,引領香港的創科發展。孫東指,特區政府秉持「以結果為目標」理念,將按四個主要 發展方向,推動香港創科向前發展。 首先,要完善創科生態圈, 協調上中下游相互發展。孫東表示,要加大力度支持香港的科 學原始創新,會跟研究資助局( RGC )更緊密地合作;進一步強化本地大學的基礎科研優 勢和「從零到一」的突破能力,鞏固在上游的競爭力;要啟動大學科研成果轉化的積極性 和主動性,加速大學科研成果轉化落地及產業化。他透露說,創新科技及工業局將會推出 一個新計劃,目的就是鼓勵大學在以往「零到一」的科研基礎上,發展「一到N」。 創新科技及工業局局長孫東於9月10日出 席香港科技界慶祝國慶科技論壇時,透露 未來香港創科發展,已有清楚方向。 第六屆特區政府班子自七月上任以 來,承諾「以結果為目標」,全速全 力推行創科政策以促進香港經濟和社 會發展。創新科技及工業局局長孫東 教授九月初出席香港科技界慶祝中華 人民共和國成立 73 週年科技論壇, 其致辭勾劃了創科政策思路和方向, 本期季刊謹予整理,以饗讀者。 6 港․講創科

至於下游方面,特區政府將研究制定香港的科技產業政策,支持香港的優勢產業發展,並吸引 海內外科技企業落戶香港,帶動整個產業蓬勃發展,特別是要為年輕人提供更多優質的就業機 會,推動香港的經濟增長。孫東預計今年十月特首的首份施政報告中,會對於相關的產業政策 有所表述。 第二,要豐富創科人才庫。孫東表示,要加強培育和挽留人才,並用好香港的國際化優勢,積 極延攬海內外人才,共同構建全球產學研協同創新平台,把香港建設成為國際人才高地,為香 港的創科發展提供源源不絕的動能。 第三,要加速香港智慧城市的發展步伐。孫東強調,「智慧政府」將是今屆政府在創新科技方 面、推動智慧城市方面一個非常重要的項目,必須加大力度推動有關工作,切切實實讓市民享 受到科技發展為日常生活帶來的便利,增強市民的獲得感和幸福感。 第四,要深化與內地的創科合作,積極融入國家發展大局。孫東提及正在計劃當中的「特區中 的特區」,人流、物流、資金流、資訊數據流都是暢通的,並且預計今屆政府任期內,落馬洲 河套地區的港深創科園會盡早投入運營。他表示,除了加速北部都會區內河套地區及新田科技 城的發展,特區政府將推出更多舉措,支持港深口岸經濟帶的建設,促進香港與深圳雙城發 展,驅動粵港澳大灣區發展。 孫東說,只要充分發揮好香港「一國兩制」下的獨特優勢,把握好國家發展所帶來的前所未有 的機遇,和社會各界團結一致凝心聚力謀發展,相信一定能夠將香港發展為全球矚目的國際創 新科技中心,為國家高水準科技自立自強貢獻力量。 港深創科園將成新的創科重地。 7 港․講創科

科研落地非空談 王鑽開:成果不止「上書架」更可「上貨架」 「我深深感受到知識就是力量,就是金錢。好的科 研不只是放在象牙塔裡,而是可以解決實質民生問 題。」香港城市大學機械工程系講座教授王鑽開認真 地說。他帶領團隊研發的「高功率霧水發電機」,有 望在五年內構成廣泛收集淡水進而發電的系統,可用 於應對潔淨能源以至世界水荒問題。如此「巴閉」(厲 害)的發明,第一次參加日內瓦國際發明展,就贏得 2022年度最高榮譽的「評判團嘉許金獎」。 霧水發電機可紓世界水荒 水資源極其珍貴,大氣中的水分是有待開發的水資 源,如能將全球空氣中的水分收集起來,可以注滿 52億個泳池。地處亞熱帶的香港,普遍空氣濕度高,每日差不多達到80%,夏季更是非常潮濕,如果可 以利用空氣中水資源發電,一來可以獲更多水資源,二來可為綠色能源提供新思路,王教授發明的「巴 閉」之處,正正是可做到「兩全其美」。 「霧氣中,水的含量非常大,佔到全球淡水湖 泊的四分之一。」王教授介紹道。其團隊發明 的水收集材料,可以從較乾燥空氣中收集相比 於其自身重量2.66倍的水,10公斤空氣(20℃ 時體積大約 8.305m 3 )就是 26 公斤的水。據王 教授另一發明,於2020年獲得騰訊基金會「科 學探索獎」的新型水滴發電機實驗顯示, 100 微升(一微升等於百萬分之一升)的水滴由 15 厘米的高度滴下,可產生逾 140 伏特電壓,可 點亮100盞小LED燈。為了讓發明成果落地,王 教授團隊成立了初創公司,正在坪州進行試驗 王教授憑「高功率霧水發電機」及「結構熱裝甲」兩項 發明,於2022年度的日內瓦國際發明展獲得金獎。 水滴發電機的基礎模型。靠水滴(圖右)產生的動能,足以點亮小 燈泡(圖左)。(本中心攝) 8 港․講創科

計劃,嘗試結合太陽能和霧水發電系統,作小型化應用,希望在五年內付諸實踐。 問及對第一次參賽就拿下評判團嘉許金獎的看法,他認為從空氣中取水和動能,並以實驗證實了發電集 成的可靠,這種新概念和新做法顛覆了人們的認知,「找到了被遺忘的角落」。日內瓦國際發明展主辦 單位還專門將有關視頻作重點推介。 結構熱裝甲反常規創驚喜 王教授的另一項發明「結構 熱裝甲」( structured thermal armour )有效將液體冷卻的應 用溫度提升至 1,000 ℃(攝氏) 以上,解決了 266 年以來萊頓弗 羅斯特效應帶來的難題,這項突 破可應用於航空及航天引擎及提 高新一代核反應堆的安全及可靠 度。 萊頓弗羅斯特效應( Leidenfrost effect )是於 1756 年被發現的經 典物理現象。日常生活常見的例子是,把水滴 在滾燙的鐵板上,若鐵板溫度高於水的沸點 100 ℃,水會迅速沸騰,但若鐵板溫度高於萊 頓弗羅斯特點 * ,水珠就會在鐵板四處滾動, 並逐漸蒸發,相對而言水珠存留時間會更久。 這是因為當液體滴落在溫度遠超其沸點的固體 表面時,在液體與該超高溫表面之間會瞬間產 生絕熱的蒸汽層,蒸汽層會承托起液體重量, 使液體懸浮,並阻斷固體與液體接觸( liquidsolid contact )令傳熱效能顯著降低,使液體 無法冷卻高溫表面,這問題已困擾了科學家 266年。 *(水的萊頓弗羅斯特點會隨着水中含有的雜 質、物件材質、水溫等改變,粗略量度下,水 在一般平底鍋的萊頓弗羅斯特點約為193℃) 王教授的發明如果能被普及應用,對水電供應困難的偏遠地區來說是福音,宏觀來 說更解決了人類社會其中一大問題。 結構熱裝甲項目由王鑽開教授、法國巴黎文理研究大學David Quéré 教授,及吉林大學未來科學國際合作聯合實驗室主任兼城大香港高 等研究院資深院士于吉紅教授共同領導研發。 9 港․講創科

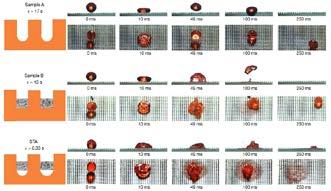

王教授帶領團隊,足足四年時間,一篇論文也 沒有發表,全心全意要破解這道跨世紀難題。 幾經努力,團隊打破思維界限,沒有用金銀銅 這些導電材料,反而用了不導電材料,把傳熱 好與傳熱差的材料耦合,意外暗合了中國文化 智慧,打出了太極中的陰陽相濟,終於產生意 想不到的 1+1>2 驚喜效果,如此反常規思維方 式解決了正常思維解不了的難題,轟動了學術 界。 「結構熱裝甲」由多種物料複合而成,這些物 料彼此具有相反的熱學特性及不同形貌,結構 主要分三層:由具高導熱性的鋼柱體作支撐、 貫穿整體,作快速傳熱之用;中層嵌有絕熱的多孔薄膜,用以快速吸入及蒸發液體;底層的U 型通道則 用作及時排出蒸氣。 這項創新的結構巧妙實現了阻礙極低的快速熱傳導,透過蒸發將液體中的熱能傳走,研究發現即使在 1,150℃極端高溫下,仍未發生萊頓弗羅斯特效應,比舊紀錄提升了600℃,並在100至1,150℃的溫度區 間都具有高效、可控的冷卻性能。 實驗結果顯示,水滴落在結構熱裝甲後,全由薄膜吸納並於0.33秒內蒸發,相比落在無薄膜或無管道的 表面上,結構熱裝甲上水滴蒸發所需時間大幅減少約50倍,令熱能被迅速帶走,成功讓表面降溫。 王教授說:「這項突破性研究成果是表面科 學、流體動力學、熱能、材料科學、物理學等 跨領域的集成創新。」團隊打破固有的傳熱設 計思想和結構體系,成功地從基本原理、設計 和材料上進行顛覆性創新,抑制了萊頓弗羅斯 特效應,將超高溫環境下高效液體冷卻的不可 能轉化為可能,「這是史無前例的成果。」 高速拍攝染成橙黃色、體積為17微升的水滴,落在三個溫度均達 攝氏1,000度樣本的側攝及俯攝圖。樣本A並無薄膜,樣本B並無管 道,而樣本C則為結構熱裝甲。水滴落在樣本C後,全由薄膜吸納, 並於0.33秒內蒸發,相比落在樣本A及樣本B的蒸發時間大幅減少 約50倍。 短短兩年間,王鑽開教授獲得四項科學大獎,累計獲得400萬人 民幣(折合480萬港幣)獎金。此外,他先後在世界權威的《自 然》、《科學》及《美國國家科學院院刊》等學報發表了19篇論 文,這些都是香港工程學者的新紀錄。 10 港․講創科

發明連獲兩科技大獎肯定 除日內瓦國際發明展金獎外,王教授於同年又贏得美團青山科技基金「青山科技獎」。其研究課題《以 低碳方式冷卻車輛的超疏水幅射製冷塗層》,旨在建造新一代耐用智能調節溫度的幅射製冷塗層,有助 汽車抵禦及適應暴雨、大雪和猛烈陽光等極端天氣。他又致力加強塗層的黏合力,供更多種類的車輛使 用,並通過調節熱能改變塗層在熱天和冷天的表現,勢將對解決全球碳排放問題帶來深遠影響。 獲得兩項科學大獎(日內瓦國際發明展獎項屬榮譽性質)及自由支配的豐厚獎金,令王教授深為振奮。 他坦言:「我深深感受到知識就是力量,知識就是金錢。這筆獎金跟常規工資不一樣,它是經過競賽比 拚得來的,它帶來驚喜,當然令人興奮。」 現實層面而言,王教授的知識為他帶來了財富,這固然是一大動力泉源,但其實為他對科研孜孜不倦的 另一理由,是他意識到他的科研成果,可以為人類帶來褔祉。 一般而言,限於院校評價體系,學者大多 生活在「象牙塔」內,埋首在理論的居 多,與現實世界難免有脫節之感,且科研 論文的出路可能只有兩個,一個是「上書 架」(論文結果被列入教科書),已是少 之又少,更難的出路便是至「上貨架」 (落地並應用於大眾生活),更是萬中無 一,難怪令許多對科研有與趣的人卻步。 王教授坦言,從 2009 年由美國高校受聘加 入香港城市大學,身在香港高教界已十三 年的他,最初追求也就是獲得一份長約, 沒怎麼想過科研的用處。 王教授的科研路非常精彩,一般而言,發 表一份可以登上國際權威雜誌的研究成 果,已經是莫大榮譽,而王教授至今則有 廿多份研究被世界認可。他坦言:「第一 次上《 Nature 》當然興奮,次數多了,縱 然依舊對被肯定而感恩,但終歸沒有了最 初那份激動。」 王教授與水滴發電機簡易模型(本中心攝) 11 港․講創科

要跳出象牙塔重回生活 2014 年,王教授在科研上再有新突破,他發現在特定的物料下,一滴水可以像薄餅一樣從表面彈起, 揭示固體和液體相互接觸最短時間的極限,更入選了健力士世界紀錄。不再滿足坐於象牙塔的王教授表 示:「這次(發現)肯定能上了書架,但我的發現如何為世所用呢?於是我思考了許久,如何把它應用 在日常生活上。」根本思維的改變,令他從現實角度去看待科研,也催生了水滴發電機、高功率霧水發 電機、以及最新神奇出品「氣泡發電機」等發明,令王教授感受到科研成果落地的喜悅,他笑說:「我 的發明能確確實實地惠及群眾,感覺非常滿足。」 談到香港正大力發展創科,作為城大工學院副院長,王教授直言:「香港(科研氛圍)這幾年比以前 好,科研經費雖然未見大幅增加,但資源比以前多了不少。創新科技署、教資會以至 InnoHk ,兩地聯 合研究項目,這些以往很少,現在投入科研量增加,儘管比例還是不及內地以至美國,但已經相當不錯 了。」 此外,王教授也認為培養一個科學家實在不易,讀完博士大多是三十歲以上,到博士後研究結束又長了 幾歲,雖然期間一直會有工資,而且不算少,但對比投身商界或者演藝界,人家可能早就成名了,可 能一個廣告的收入就相當於一般科學家一年甚至一生的工資,王教授認為當中的投入時間與產出不成正 比。他其後又坦言:「21世紀的科學家數目比上世紀增加了一百倍,可大部分較難有突破性的新發現新 發明,在這樣的情況下,大部分科研工作者可能只是『螺絲釘』。」 科研路難,但如果因為一個「難」字便放棄,又哪會有進步?正如王教授所言:「香港作為商業社會, 金融擔當重要角色很有需要,但長期這樣就不健康了。看看沙特阿拉伯,這個中東產油大國,已經開始 發展高科技了,為了子孫後代的長遠利益,它不可能一直靠地下的石油來過日子。」 科研的投入與產出未必成正比,但每一次科研都是驅使人類進步的機會。 12 港․講創科

中大首揭腸道菌群標記 早鑑別自閉症早迎轉機 腸道是人體重要器官。香港中文大學醫學院院長陳家亮教授和黃秀娟教授帶領團隊發現,腸道的微生態 除了主宰人體免疫力,還可影響新陳代謝和個人情緒。一旦微生態失衡,人體免疫力下降,就會產生炎 症因子,影響大腦及其他器官,兩位教授的研究發現,甚至自閉症的根源也關乎在腸道細菌問題。最近 他們發明利用糞便細菌生物標記物去識別自閉症,可以及早介入及早治療,從而有機會改變患者命運, 倘能早日落地應用,無疑是潛在自閉症患者及其父母的福音。 患者確診多過了黃金治療期 現時診斷自閉症要透過定時評估幼兒發展範疇,並為社交語言發展異常的孩童進行臨床評估,因患者的 症狀及嚴重程度都有差異,從發現表徵到轉介、確診以及接受治療是一個漫長的過程,又未有客觀生理 指標作篩查,要及早診症只能視乎徵狀的明顯程度,患者確診普遍已錯過黃金治療期,令後天治療效果 大打折扣,阻礙了這些患者後天發育以至人生軌迹。 世界衞生組織估計,全球每160個兒童就有一個患上自閉症,更有研究指香港自閉症患者 超過七萬人。無奈的是,患者到確診時普遍已過了三歲的黃金治療期。(資料圖片) 13 港․講創科

古語有云「三歲定八十」所言非虛,更是中華民族幾千年文明的智慧之言,經得起科學手段驗證。「零 至三歲的小朋友,腦部發育健康則往後成長也會比較穩定,身心快樂,而影響腦部發育至關重要的是腸 道健康,中大研究發現自閉症兒童的腸道就是比同齡的兒童缺乏了益菌而多了惡菌。」陳教授為了驗證 「三歲定八十」,帶領中大團隊進行了全球迄今最大型的腸道微生態研究,追縱孕婦、胎兒以至孩童出 世後零至三歲的成長過程。 黃教授補充,團隊早前收集 128 個華人兒童的糞便樣本,自閉症和一般兒童各半。團隊通過宏基因對 比,涉及細菌種類、數量和相關功能,在自閉症兒童的糞便樣本發現,與神經遞質活動有關的腸道細菌 較少,但多了五種一般兒童較少見的腸道細菌,包括梭菌,這些梭菌會產生毒素,並經過血液流去腦部 進而傷害神經,自閉症兒童的腸道就是多了惡菌,少了益菌。 早檢測早診治最有轉機 陳教授表示,如果能在零至三歲時及早發現,檢測以至診治,藉以調校腸道微生態。他有信心可以改變 有關孩童的命運,越早處理,成效越好。「自閉症的障礙不只是兒童時期,問題在成年時也會持續,童 年問題要及早處理,否則到了幾十歲再去矯正已經太遲了。」 這個名為「自閉症的特定糞便細菌生物標記物」的發明,是全球第一個利用糞便細菌生物標記物作為自 閉症的非入侵性檢查工具,獲得「2022年日內瓦國際發明展」金獎。有關發明已取得幾個專利並將轉化 於應用,中大將授權香港、內地和東南亞的生物科技公司使用。 陳教授指出:「零至三歲是大腦發育黃金 期,大腦發育倚靠充足的神經遞質,腸道 則是製造神經遞質的重要工場。」 對比尋常的同齡兒童,自閉症兒童腸道微 生態發展較遲緩,發育明顯落後。黃教授 說:「以此五種糞便細菌基因去鑑別自閉 症兒童,靈敏度高達80%。」 14 港․講創科

被稱為「人體第二大腦」的腸道,其狀態關乎人的健康與憂樂,涉及男女老幼各年齡層次,是值 得探究的無窮天地。 也是在今年日內瓦國際發明展上,陳教授和黃教授的課題「升級微生物群移植治療」,獲得銀獎。團隊 利用專利的演算法識別和調節腸道微生物群,協助配對捐贈者接受微生物群移植的病人,以提高致命疾 病「難辨梭菌感染」治癒率。 中大自2013年起研究糞便移植(fecal microbiota transplantation, FMT),確認它對治療難辨梭菌的成效 和安全度。 盼治難辨梭菌紓解抑鬱 談到腸道微生態研究的下一步,黃教授表示正籌備進行涉及幾千名中外自閉症兒童的研究,為兒童福祉 和人類健康繼續邁步向前。 而他們的下一個研究課題,是協助自閉症兒童重建腸道菌群以 治療難辨梭菌感染,也就是把健康兒童糞便益生菌移植自閉症 兒童腸道,以改進其消化以至情緒,更重要是改變其行為。陳 教授補充,成人同樣有精神、情緒以至抑鬱等煩惱,精神分 裂、認知障礙,這些全都與腸道微生態有關連。其中,抑鬱就 與50多種腸易激菌息息相關。 陳教授和黃教授帶領中大團隊,也與精神科醫生合作,從早期 預測入手跟進不同階段精神狀態的變化,包括不開心、焦慮、 抑鬱等,正收集有關數據和樣本,同時也注意到坊間常用的傳 統精神藥物有副作用。而腸道微生態堪稱天然血清藥,不會有 不良反應,可用於預防和醫治情緒問題,調節抑鬱狀況。 陳教授慨嘆,以四成的比例推算,全球恐怕有 七千萬人受「長新冠」困擾,幾乎等於粵港澳 大灣區的人口。 15 港․講創科

「長新冠」患者腸道有特徵 另一方面,新冠疫情持續近三年,病毒不斷變種,全球逾六億人受感染,中大研究更發現四成香港患者 有「長新冠」症狀(包括疲倦、記憶力差、失眠、呼吸困難和脫髮等)。黃教授說「長新冠」影響到康 復者的心、肺、肝等不同器官,主要症狀可能是咳嗽或腸胃失調。 中大團隊調查還發現,在香港,近八成新冠肺炎康復者六個月後仍受「長新冠」困擾,而且並非局限於 長者、長期病患、重症或發炎指數高的人士。陳教授指出,這對醫療、生產力和社會及家庭都帶來重大 壓力,必須引起政府和社會重視。 中大團隊分析超過1200個糞便樣本的細菌基因,首次證實「長新冠」患者擁有獨特的腸道微生態,一如 指紋,團隊把這發現稱為「長新冠型腸道微生態」。透過檢測「長新冠型腸道微生態」,可以預測罹患 「長新冠」的風險;透過檢測康復者是否帶有「長新冠型腸道微生態」,可以診斷出現持續症狀的康復 人士是否患上「長新冠」,其靈敏度及特異性都近90%。 研微生態配方治「長新冠」 陳教授表示,中大團隊還發現,分析腸道 微生態可區分不同類型的「長新冠」。例 如,缺乏與免疫力有關的「好菌」會出現 持續咳嗽和氣促等呼吸系統症狀;某些惡 菌則會引致疲倦、失眠、記憶力差和失去 味覺等腦神經系統問題。區分不同類別的 「長新冠」症狀可望為「長新冠」患者對 症下藥。 科研以人為本,重在應用和落地。陳家亮 和黃秀娟教授等臨床醫生和科學家創立了 一間生物科技公司「香港微生物菌群創新 中心(英文縮寫為 MagIC )」,成員包括 微生物學、宏基因組學、疾病生物標誌 物、食品技術、知識產權開發和商業策略等多學科專家,MagIC亦是政府重點項目InnoHK創新香港研發 平台的研究中心之一。 多年來,這支團隊從科學論證微生物群的應用,以應對多種疾病,包括肥胖、濕疹、自閉症和新冠病毒 病,開發新型微生物群診斷和活體生物治療藥物,產品亦持續推出市面,更廣受歡迎,實為創科企業成 功的一大案例,也是讓科研成果走上貨架的最新例證。 根據中大統計數字,利用該校研發的微生態配方(SIM01)醫治新冠康復 者,90%人士於一年後並沒有出現「長新冠」。陳教授補充,正進行大 型臨床研究,利用SIM01 調整腸道微生態以治療及預防「長新冠」。 16 港․講創科

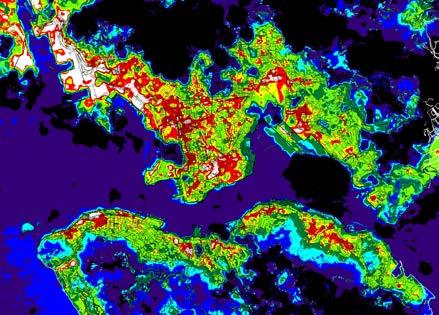

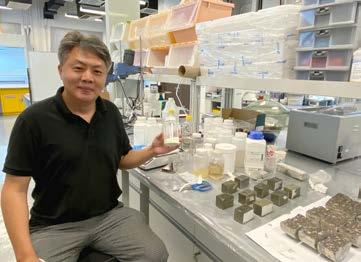

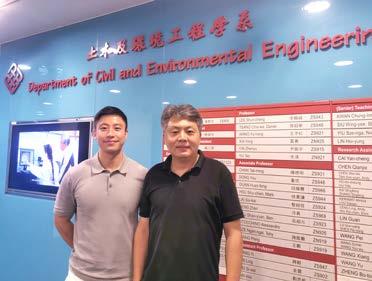

發明環保自潔製冷建築塗層 戴建國盼為香港降溫 今年七月,香港創下連續21個熱夜的紀錄,不得不哼起歌詞「就快熱爆了就似被燒」,沒有空調實在難 以睡下,然而當人人「蓋被吹冷氣」的結果,就是熱島效應一年比一年高,樓宇耗電量佔了香港整體用 電量超過90%,伴隨著更多污染問題。熱暑難擋,但開空調無異於慢性飲鴆止渴,不禁想問,在身陷蒸 籠的我們,有沒有兩全其美的方法,可在炎夏不開空調依然身心舒適? 有!香港理工大學土木及環 境工程學系教授戴建國研發 了一款利用亞環境幅射的致 冷塗料,可大幅降溫,如能 把塗料塗在建築物外牆上, 豈不是解決「空調兩難」方 法之一?戴教授的發明稱為 UmiCool ,事實上,此發明 已在 2022 年日內瓦國際發明 展奪得金獎,是香港獲得的 17 個金獎項目之一,也是深 具應用前景的發明之一。 實驗顯示最高可降溫逾28℃ UmiCool 已應邀參加機電工程署創新科技 解決方案( E&M InnoPortal ),名為「免 空調智能日間幅射製冷環保建築塗層」。 自2020年二月起進行實驗,近三個月在赤 鱲角機場和大嶼山梅窩實地測試,每日透 過傳感器收集實時數據,顯示在上午11點 香港熱島效應嚴重。 理工大學土木及環境工程學系戴建國教授。 (本中心攝) 17 港․講創科

到下午 2 點陽光最猛烈的時間,和普通白色塗層相比,在 烈日直射下施有 UmiCool 的建築物石屎屋頂溫度可降低 攝氏 28 度,大幅節省用電。目前的試驗條件下,僅僅是 在建築物上蓋發揮了作用。如果將UmiCool用在熱容較大 的混凝土建築的牆壁上,戴建國相信降溫製冷和省電效 果將更加可觀。 戴建國教授長期研究新型土木工程材料與結構,他是亞 洲混凝土聯盟( ACF )技術委員會主席、國際土木工程 FRP 學會副主席等,獲得美國土木工程學會《土木工程複 合材料學報》最佳基礎研究論文獎、中國土木工程學會 「建設工程 FRP 應用傑出青年學者獎」,日本土木工程學會「傑出國際合作獎」及香港工程師學會「卓 越結構研發和應用大獎」。 作為理大土木及環境工程學系教授,戴建國致力研發「黑科技」以改進人們的生活環境和質量。他和團 隊研發的 UmiCool 塗層,可以散射太陽光,將吸收的紫外線轉化為熒光發射,免除了光污染,並通過紅 外輻射的方式把物體表面的熱釋放到寒冷太空,日照直射下建築物的室內表面溫度可以低於周邊環境 度,並且做到零耗電製冷。塗層的光學性能的智能設計也可減少建築物表面的晝夜溫差的設計,令建築 物耐用。 「我們把市場常用的有關材料升級,而不是取而代之,通過增加各種功能填料材料,做到零電節能效 果。」談到有關發明設計的特點,戴建國表示這種塗層要經久耐用、經濟便宜,同時能夠適應建築物量 大面廣的要求,才可以廣泛地應用。「到時候要量產,塗料將不止幾公斤,而是以噸計。」 在東涌的實驗室石屎屋頂上,正進行塗層降溫實驗。(受訪者提供) 根據熱感相機拍攝結果,當日有塗層與沒有塗層的屋 頂,表面溫度相差高達28度。(受訪者提供) 18 港․講創科

戴教授的發明如能用在公屋上,則名副其實可以為香港降溫。 旭美塗層新材料科技有限公司聯合創始人蘇衍駿。(本 中心攝) 戴教授補充,大面積地運用塗料於建築物,需要借助工人施工,講求操作容易而工序不複雜。他們研發 的塗層還具有防水防污自清潔的特點,可以像雨傘表面一樣疏水,加上荷葉效應,下雨時雨水能把塗層 表面的污漬帶走,這一來建築物省了維護工夫,而使用壽命可達十年以上。目前,這塗層是白色的,將 來可以考慮根據實際需要用上其他顏色。 戴教授表示,香港建築耗能佔社會總能耗的40%以上,很大部分來自空調製冷所消耗的電能。空調降低 1℃需要消耗大量電力,本港以萬計的建築物,哪怕其表面降低1℃,對於室內維持恆溫,也能節省很多 電能。 目前, UmiCool 建築塗層在夏天降溫的效果明顯,最新試驗結果顯示建築表面可降溫攝氏二十幾度,今 後能否做到冬暖夏涼,他承認對香港這亞熱帶氣候的氣溫是一大挑戰。 考慮到本港近一半人口住在公共房屋,戴建國希望其建築塗層首先應用在公屋,並期待與房屋署和民政 事務署磋商跟進。下一個目標是越來越多玻璃幕牆的商業樓宇。理工大學研究顯示,在工商樓宇中,超 過一半的電力用於提供中央空調。戴教授相信他發明的建築塗層可顯著減低耗電量。再者,未來的建築 終能實現零空調製冷,並可以保持室 內人體舒適度。 為推廣 UmiCool 的應用,戴建國連同 五個博士後研究生,成立了初創公司 「恒建創新科技研發有限公司」,與 旭美塗層新材料科技有限公司結成合 作黟伴。 旭美塗層新材料科技有限公司聯合創 始人蘇衍駿說,目前公司業務主要定 位在香港及大灣區,這次新型塗料 是理大土木工程系(戴建國教授)與原城市大學物理系 (雷黨願博士)的強強聯手,產品落地則是研發與市場 推廣的合作。 實踐碳中和目標,重視綠色環保,這是未來趨勢,蘇衍 駿表示未來要深入灣區,呼應新一屆持區政府「以結果 為目標」的施政理念,他相信其銷售隊伍,連同戴建國 團隊,互相配合,爭取讓研製的建築塗層可以在實驗和 市場開拓中取得理想成效。 19 港․講創科

戴教授希望運用專業知識協助對本港老化的基建加以保護,包括運用綠色材料,而讓建築物的壽命更 長。他目前已經研發出的水泥無機致冷塗層,具備低碳、高性能、環保又無害等特點,他希望與工業界 合作,讓研究成果盡快落地並廣泛地應用。 與其他國際大都會一樣,香港高密度人口與有限的土地資源,每天都要面對廢物處理等可持續發展問 題。2025年,三個垃圾堆填區將告飽和,政府已表明不再增設新的堆填區,每日以萬計公噸的城市垃圾 何去何從?戴教授首先想到的是轉廢為寶,在他和團隊努力下,發明了把焚化爐的垃圾灰,轉化為人工 石子,可用於鋪路和石屎澆築,已取得發明專利。 科研要惠及民生,成果就得轉化,才能落實到應用。值得商榷的是、為了參與特區政府的實驗計劃,初 創公司的研究課題要經兩年評審,也要闖過重重學術關,又得符合有關環保要求,再有一個就是價格問 題,要跟坊間的產品作比對。然後還要自費幾十萬元去做產品論證,對初創企業最大的要求是要有工作 紀錄(job reference)。「新開的初創公司,能有幾家有往績可供參考?」 盼拆牆鬆綁鼓勵創新 萬事起步難,科創企業尤其需要多一些扶持或支援。 「政府要扶持幫助科創企業,是不是可以率先幫助這些 企業進行新產品的試用,幫助他們建立實績?」他也注 意到,有關方面似乎偏於保守,更傾向於使用西方已經 成熟的技術,客觀上減少了本地初創企業的嘗試或者探 索機會。」 戴教授補充,團隊與機電工程署等政府相關部門聯繫密 切,對方也給予很多的支持,如果可以再大膽一點,就 更好了。他也正努力爭取房屋署等部門的支持。 令戴教授感到欣喜的是,新任創新科技及工業局局長孫東很重視頂層設計,也非常熟悉大學教授的工作 內容,對香港高校的創新體系、知識產權的管理和工作績效的評價體系有親身的體驗和深刻見解,相信 會有更多的改進政策出台,改善香港的科技創新生態,這對突破現有政策藩籬,加速科研成果落地,將 有很大幫助。 說着說看,戴建國深有感觸地說:「我寫論文寫了十多年,已證明我很會(寫論文)了,現在是時候要 證明我寫的論文是有用的。」事實上,獲取美國土木工程學會《土木工程複合材料學報》最佳基礎研究 論文獎乃至多項海內外獎項,無不是他的論文既有創見又有應用潛力的證明。對於從事工程研究的學者 而言,研究論文的成果一定要為解決實際問題服務,而不能束之高閣,紙上談兵。所以,他希望成果轉 化的過程可以化繁為簡,加速落地。 戴教授坦言,希望在創新科技署等有關部門的協調 下,特區政府部門對一些限制創新的現有制度可以適 當鬆綁。 20 港․講創科

戴建國對香港的年輕人表示樂觀和信心,也相信將來的香港和國家會更好。 戴教授又說,在追求 2060 年碳中和的大氣候下,低碳社會既幫助香港也幫助國家。而在資訊膨脹的時 代「面對共同問題,不同領域、不同學科的交叉協作越來越重要,這是系統工程,需要跨學科對話。所 以,每月都要開組會,處理複雜問題越來越重要。」今年七月,理大就成立了高等研究院,推動交叉學 科的研究,協助科研成果落地,其研究範疇包括土地空間的利用、人工智能、碳中和、智慧能源等領 域。 戴建國也同城大和港大合作申請研究資助局一個有關節能建築的合作項目,即是跨院校跨學科的研究。 有別於當年在日本東京博士後時期,長時間去從事港口碼頭的維護工作,說起香港現有建築物不斷老 化,同時又不斷興建新房子,未來還有北部都會區和明日大嶼等重大發展規劃的落實,老問題加新課題 帶來的挑戰,戴建國這位土木工程學者掩不住的興奮,因為這是他和團隊大展拳腳、讓科研成果為社會 做實事的機會。 戴教授表示,從粵港澳大灣區到一帶一路沿線發展,可以看到基建起着很大作用,在這方面香港很有優 勢,可以有更好的發揮。 談到對年輕人的期望,戴教授表示充分理解他們普遍面對收入不高、就業不順等苦惱,仍希望他們要對 未來生活多一點憧憬,要有理想和追求。他補充,政府近年也開始在中小學推行 STEM 教育,這將有助 於培養年輕學生對科學的興趣,有助於面對未來與解決問題。他也希望年輕人樂其所學,學其所樂,專 心做好感興趣的事,自會達至成功。 蘇衍駿也說,讀萬卷書也要走萬里路, 希望年輕人以多重眼界去了解國家,身 體力行,嚮應政府號召,走進大灣區, 參與國家發展事業,以自己所學,施展 才能。同時要明白世界已同往日大不相 同,科技創新日新月異,國家發展突飛 猛進,香港和內地發展是相輔相成的, 他勉勵年輕人勿把眼界和活動空間局限 在香港,要發揮自己的才能,善用專業 知識去貢獻國家,更多的從內地發展尋 找機遇,積極作為。 21 港․講創科

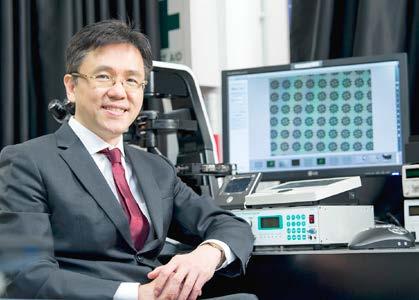

喜見中醫院成臨床新基地 專訪港大中醫藥學院院長馮奕斌教授 採訪、撰文、編輯:呂少群、劉齊廣 百多名香港大學學者入選國際知名的科睿唯安(Clarivate Analytics)全球排名前1%學者榜,港大醫學院 佔逾半,附屬於醫學院的港大中醫藥學院佔其二,即院長馮奕斌教授和沈劍剛教授,兩人的科研論文被 列為最廣獲徵用的1%。 對此驕人成績,馮院長接受京港學術交流中 心採訪時,只是一句帶過,表現出一貫的謙 虛。他表示,香港大學醫學院是全世界西醫 藥 Covid-19 學術中心之一,從基礎到臨床都 做得好,並與世衞組織合設「傳染病流行病 學及控制」公共衞生學院合作中心,進行全 世界最快最前衛的研究,有過好多最早的發 現,港大學者袁國勇和蒲偉士還一同獲得 「未來科學大獎—生命科學獎」。 推動中西醫結合理所當然 馮院長表示,中醫藥研究離不開西藥。港大是一所中西文化融合的大學,學術開放又包容,中醫藥學院 推動中西醫結合是理所當然,勢在必行,既要推廣傳統醫學及其歷史經驗,也要增進世界的相互理解和 溝通,促進中西醫的配合和協作。 作為香港三大中醫藥學院(港大與中大和浸大)之一,在香港這次抗疫上發揮積極角色,特別在紓緩輕 症患者、提供遙距診症方面為公營醫療系統分憂。馮院長透露,時任港大醫學院院長梁卓偉也主動提出 中西醫結合的抗疫對策。 新冠病毒肆虐踏入第三年,內地積極迎戰,武漢、廣州和上海等,九成患者都使用中醫中藥配合治療, 療效明顯,普遍症狀轉輕,中西醫結合治療成為內地主要治療方式。 港大中醫藥學院院長馮奕斌教授。(本中心攝) 22 學者專訪

馮院長說,港大中醫團隊參考國家 《新冠病毒肺炎診療方案》第九版, 結合香港氣候、發病季節和主要感染 人群等特點,提出預防方,另有對應 風寒夾濕、風熱夾濕、肺熱壅盛、寒 熱郁阻的藥方,又提出康復方案,即 氣陰兩虛型、肺脾兩虛型,另有不同 體質的食療湯水,還有兒童、老人和 孕婦等特殊人群的用藥方案。 中醫藥抗疫方案獲國家吸納 國家先後發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行)》第一至九版,第三版起更公布中醫藥具體防治方 案,馮院長則帶領港大中醫團隊,歸納總結新冠肺炎的中西醫診斷和治療演變,分析中醫病因、病機及 其診療的多樣性,以及臨床研究結果,並因應氣候令港人濕熱體質等特徵作出相應調整,2020 年 4 月制 定出香港大學的中醫治療方案(第一版),包含病前預防、病中治療、病後康復三個方面。寫成《新型 冠狀病毒疾病(COVID-19)的中醫藥防治進展及展望》論文,其時表示香港治新冠仍以西醫為主,「目 前臨床治療還沒有中醫藥介入。」 在香港疫情第五波嚴峻時期,鑑於患者主要感染 Omicron 病毒,港大中醫團隊在三月初推出中醫藥防治 方案第二版。事實上,第五波疫情告急,為中醫藥參與抗疫、參與香港公營醫療系統帶來重大突破。馮 院長謙稱,港大抗疫中醫藥方案只是作港大內部規範。據了解,中央援港醫療隊的張忠德等到校參觀時 就港大方案作過交流,中央援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士等考察後,將部分港大方案納入為援港 抗疫方案。 另一方面,為推動中西醫結合以至協作,馮奕斌院長帶領團隊積極在「醫、教、研」下功夫,並形成從 學士、碩士和博士的培訓體系,為香港和國際社會培訓中醫藥人才。 在兩文三語的港大校園裡,馮奕斌院長會親自向中醫生、西醫生、護士和藥劑系以至社科院學生講授 「微生物世界如何平衡陰和陽」、「中醫防治傳染病的科學藝術」、「古代文化對現代保健調理的認 識」等課題,講中醫藥與氣候、地理變化等關係,各系學生都聽得入迷。「來自內地以至英語世界的學 生都感覺新鮮有趣。」 23 學者專訪

自1998年成立以來,港大中醫藥學院持續推進臨床基地的建設,落實「早臨床、多臨床」的教學模式。 目前,學生可在瑪麗醫院、港怡醫院、香港大學深圳醫院、2間直屬香港大學中醫藥學院以及6間由香港 大學與醫院管理局和非政府機構三方協作的中醫診所暨臨床教研中心進行臨床見習。馮院長補充,港大 深圳醫院設有中醫門診部和住院部。 中醫院提供臨床新基地 談到兩年之後,香港終於會迎來首間中醫院,即位於將軍澳百勝角的中醫醫院,三所中醫學院的學生將 有一個臨床基地,馮院長表示高興,坦言迄今沒有中醫醫院是香港中醫藥發展的最大挑戰,「(中醫院 落成)這是很大的飛躍,很大的進步,建議政府在中醫院考慮設立中醫急症和傳染病科,否則,面對各 種疫情,中醫還是沒有臨床基地。」如此一來,今後除醫治中醫擅長的病種之外,也可以擴展到腫瘤、 代謝性疾病、神經退化、婦科疾病,中醫都可以辨證施治。 「臨床基地很重要。」馮院長強調,過去一百年來,西醫成了主流,與中醫各自優勢劃分。漸漸地,人 們講起中醫好像只有慢性病和保健而已,市場分割下,古中醫在外科、傳染病等方面的優勢,由於長期 不用而變相荒廢,甚至退出舞台。「有了中醫醫院,才有不同專科和臨床,而不會只是養生保健和疑難 雜症,而其中的關鍵是要有充足的臨床和科學數據。」 馮院長表示,香港有很強的研究和國際化平台,是推動中醫藥走向全球化的重要力量。 24 學者專訪

香江學者十年回望 由國家人力資源和社會保障部全國博士後管委會辦公室和香港學者協會共同主辦的「香江學者 計劃」,旨在有效結合內地與香港的人力和研究資源,共同培養博士後研究人員,以造就大批 高水準創新型青年人才,共同促進國家科技和社會經濟發展。京港學術交流中心和中國博士後 科學基金會分別是香港和內地的執行機構。 該計劃自 2011 年開始施行,首批 50 名優秀內地博士畢業生獲選為「香江學者」,到香港各大學 開展博士後研究工作,為期兩年,期間的學習和生活費用由國家和香港導師等額支付。 11 年來,「香江學者計劃」在兩地攜手努力下,不斷發展完善。截至 2021 年,已累計資助 594 名學者。中央財政累計投入項目經費近 1.9 億元。《京港學術交流》本期起推出「香江學者風 采」,重點介紹歷屆香江學者佼佼者及其科研成果,首批 11 位是 2011 年度香江學者。 張皓現為同濟大學教授。主要研究領域:網路化控制;多智慧 體系統;無人機/無人駕駛車輛 / 航天器控制;網路安全等。主 持國家自然科學基金項目 3 項及上海浦江人才計劃項目、上海市 曙光計畫、上海市國際科技合作項目、上海自然科學基金等省 部級課題 10 餘項。已發表論文 150 餘篇,其中包括 Automatica 及 IEEE TIE 、 IEEE TNNLS 、 IEEE TC 、 IEEE TII 等 IEEE 彙刊論文 20 餘篇, 11 篇論文入選 ESI 前 1% 高被引論文, 2 篇論文入選 ESI 前 0.1% 熱 點論文。擔任多個國際期刊副主編 / 編委和多個國際會議主席 / 程 式委員。獲 2020 年上海市自然科學二等獎(排名 1 )、 2020 年自 動化學會青年科學家獎,獲得國家優秀青年科學基金項目資助。 蘇海軍現為西北工業大學材料學院教授,博士生導師。長期從事 先進凝固技術與理論及新材料研究。主持包括國家自然科學基金 重點項目、國家優秀青年科學基金項目等 6 項國家及省部級科研 專案 30 餘項。發表 SCI 論文 120 餘篇,授權中國發明專利 40 項及 美國發明專利 1 項,獲陝西省科學技術一等獎,全國有色金屬優 秀青年科技獎和陝西省青年科技獎各 1 項,獲得國家優秀青年科 學基金專案資助。陝西省「航空航太先進高溫材料與凝固技術」 重點科技創新團隊負責人,陝西高校青年創新團隊學術帶頭人, 入選陝西省「青年科技新星」。 張皓 設站單位:同濟大學 香港高校:香港城市大學 一級學科:控制科學與工程 蘇海軍 設站單位:西北工業大學 香港高校:香港大學 一級學科:材料科學與工程 25 香江學者計劃

梁國棟現為中山大學材料科學與工程學院教授。長期從事有機

功能材料的設計合成與應用開發方面的研究工作,設計合成了

芳環肩並肩共面排列的有機室溫磷光化合物,創建了基於有機

室溫磷光材料的氧氣視覺化定量檢測技術,為開發新一代氧氣

感測器提供了新途徑。設計並合成了同時具有聚集誘導發光特

性和三光子吸收截面的新穎螢光化合物,用於活體鼠腦穿顱三

維高穿透深度成像,首次「視覺化」地觀察中風過程,這為腦 疾病的早期診斷奠定了堅實基礎。研究成果發表在 Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., JACS 等國際期刊,共發表 SCI 論文 110 篇,撰寫英文專著章節3部,已授權中國發明專利6項。 梁國棟 設站單位:中山大學 香港高校:香港科技大學 一級學科:化學 袁凌青現為中南大學湘雅二醫院代謝內分泌科副主任,主任醫 師、教授、博士生導師。從事動脈鈣化和骨質疏鬆的發病機制研 究。提出動脈鈣化新的發病機制,首次證實以 RUNX2 為靶點的 microRNAs 可以作為動脈鈣化的防治靶點。闡明一系列細胞因數 對骨代謝的作用,為闡明骨質疏鬆的發病機制起著重要的推動作 用。擔任多個 SCI 雜誌客座主編,擔任中華醫學會骨質疏鬆和骨礦 鹽疾病分會常務委員。主持國家自然科學基金4 項,教育部新世紀 優秀人才資助項目,湖南省重點研發項目,以第一作者或通訊作 者在JPineal Res、Cardiovasc Res、Aging Endocr Relat Cancer等雜 誌發表SCI論文51篇,總影響因數約280.7。 袁凌青 設站單位:中南大學 香港高校:香港大學 一級學科:基礎醫學 盧少波現為重慶大學副教授。從事智慧車輛系統動力學與多系統協 調控制研究。以先進的線控汽車底盤系統為對象,建立了多維度耦 合的整車系統非線性動力學模型,定量的分析了底盤關鍵子系統對 車輛姿態的控制權重及有效作用區域,明晰了各系統操縱特性場; 根據區域功能協調思想,以不同工況下主體控制目標為中心,提出 了柔性分級多中心分散決策控制構架,以目標中心為導向制定了多 系統任務協調分配策略並設計了控制器;同時,採用狀態重構技術 克服了局部狀態不可測問題。模擬分析和試驗研究表明,以多主體 目標為中心的柔性協調控制策略具有較強的適應性,顯著改善了複 雜工況下的整車綜合性能。 主持完成國家自然科學基金、省部級重點科研項目及企業橫向項 目多項;在國內外核心期刊及學術會議上發表論文 50 餘篇,授權 發明專利 7 項;重慶大學副教授盧少波獲重慶市優秀博士學位論 文;獲重慶市自然科學二等獎1 項;獲學院教學比賽一等獎。中國 汽車工程學會會員,國家自然科學基金評審專家,教育部學位中 心學位論文評審專家。 盧少波 設站單位:重慶大學 香港高校:香港城市大學 一級學科:建築學 26 香江學者計劃

鄒永新現為山東大學基礎醫學院副院長,副教授。 長期從事遺傳病相關致病基因的分離和分子機制以及天然產物疾 病治療的機制研究。國際首次發現 CUL4B 突變導致人類智力低下 綜合徵;首次發現抑制 CUL4B 亞細胞定位以及其調控機制,首次 發現組蛋白去甲基化酶 KDM6A 參與膀胱癌的轉移機制,首次明 確小蘗鹼以及漢黃芩素等天然產物在銀屑病以及腫瘤中的作用和 機制。這些研究為揭示腫瘤的發生髮展,開發新的疾病治療藥奠 定了理論基礎。 作為項目負責人承擔國家級課題 4 項,省部級課題 6 項。獲中國遺 傳學會第二屆吳旻人類與醫學遺傳獎,2016 年山東省優秀博士後 榮譽稱號。獲發明專利1項,發表SCI論文20餘篇。 鄒永新 設站單位:山東大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:基礎醫學 張永來現為同濟大學教授,聚焦非矽MEMS製造和驅動難題,提出 了基於超快鐳射加工技術的解決方案,攻克了材料組分受限、表 面特性調控和器件柔性集成等MEMS製造複雜性問題;提出了飛秒 鐳射誘導 MEMS 器件「成型 智慧化 驅動」三元協同製備新 方法,實現系列非矽 MEMS 外場可控驅動,開拓了飛秒鐳射非矽 MEMS製造前沿研究領域。 近五年,以第一/通訊作者在 Nat.Commun. 、 Natl.Sci.Rev.Adv. Mater、Laser Photon.Rev. 等重要學術期刊發表SCI論文54篇,所有 論文近五年他引4159次,H因數45。研究成果被Nature、美國光學 學會、美國機械工程師協會、國家科技部等官方報導 25 次。 2018 年獲吉林省青年科技獎, 2015 年獲國家自然科學基金優秀青年基 金項目資助,主持國家自然科學基金重點項目。 張永來 設站單位:北京師範大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:化學 施建宇現為西北工業大學教授。 從事藥物發現與用藥安全等相關的機器學習和深度學習方法研 究,提出了一個具備可解釋性的「藥物—靶標」相互作用多場景 統一預測框架,揭示了形成相互作用的關鍵特徵,相同靶標多藥 物之間的共同關鍵子結構,以及藥物多個靶標的保守氨基酸三聯 子;發現了複雜類型藥物相互作用的弱平衡網絡結構模式,揭示 了每一對子結構對於形成不同藥理類型藥物相互作用的重要性; 提出了一種適用於無負樣本的協同藥物篩選方法揭示了藥物組合 類型以及成員藥物的靶向通路關係。主持和參與多個國家基金面 上項目,國家科技重大專項子課題,陝西省重點研發計劃(國際 合作),國防863子項目等;獲批專利9項,登記軟件著作權2份。 已在 Briefing in Bioinformatics 等本領域內頂級和重要學術刊物以 及國際學術會議上發表學術論文 40 餘篇。榮獲國防技術發明獎一 等獎一項,陝西省自然學優秀學術論文獎一等獎和二等獎各一次。 施建宇 設站單位:西北工業大學 香港高校:香港大學 一級學科:計算機科學與技術 27 香江學者計劃

王太山現為中國科學院化學研究所研究員。 從事金屬富勒烯的結構與物理化學性質研究,探索了金屬富勒烯 的新結構與新性質,研究了金屬富勒烯的電子自旋和分子順磁性 調控,設計了金屬富勒烯光磁耦合體系,構築了金屬富勒烯的分 子探針、分子陀螺等功能體系。 以第一作者或通訊作者在 Acc.Chem. Res., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem.-Int. Ed., Nat. Commum. 等期刊發表論文40餘篇, 共同編寫《金屬富勒烯 從基礎到應用》中文專著1部,為金屬 富勒烯專著撰寫 2 章英文章節。 2020 年獲國家自然科學基金優秀 青年基金項目資助; 2015 年入選為中國科學院青年創新促進會 會員, 2019 年終期評估優秀;曾獲 2010 年度中國科學院院長優 秀獎、多年度獲中科院化學所青年科學獎特別優秀獎等。 王太山 設站單位:中國科學院 化學研究所 香港高校:香港大學 一級學科:化學 周亮現為中國科學院長春應用化學研究所研究員。 主要從事有機發光二極管工作機理研究、稀土配合物設計合成及 提純、器件製備工藝優化及製備裝備研發。在理論研究基礎上, 提出國際首創的稀土敏化 OLEDs 設計理念;解決多項工藝技術難 題,成功研製出有機小分子材料真空昇華提純設備、基於柔性襯 底的稀土敏化 OLED 面板濕法制備及封裝設備、 OLED 面板中試研 發設備,設計建成包含 1200 平米千級超淨間(局部百級)及十 餘台大型儀器的「稀土敏化 OLEDs 」研發基地。研究成果在 Adv. Mater., Adv. Funct. Mater, Chem. Sci. 等雜誌上發表第一/通訊作 者論文80餘篇;申請發明專利53項(含PCT 7項、國際發明專利15 項),已獲授權發明專利41項(含國際發明專利13項)。 周亮 設站單位:中國科學院長春 應用化學研究所 香港高校:香港大學 一級學科:化學 鄭向軍現為北京師範大學教授。 長期從事配合物的發光研究,致力於材料的多刺激響應,重點研 究材料的發光響應機理。基於激發態分子內質子轉移、聚集誘導 發射、形成激基締合物等機理,獲得了不同系列的金屬離子熒光 化學傳感器,利用可見光激發,可高選擇性、高靈敏度地檢測水 環境以及細胞內的金屬離子Cd (II), Al (III)和Hg (II) 等;研究了力致 發光變色配合物的機理,從分子水準給出實驗數據,提出了可旋 轉芳環導致的配合物的多晶態轉換現像有利於力致發光變色產生 的結論。發表論文110餘篇,SCI收錄100餘篇。 鄭向軍 設站單位:北京師範大學 香港高校:香港理工大學 一級學科:化學 28 香江學者計劃

2022香江學者50名入選名單公布 「 2022 年度香江學者計劃」 50 名獲選博士後已於 9 月 2 日公布。項目去年底接受香港導師報名,共收獲 超過 200 份申請。經過全國博士後管委會辦公室面向內地各大學博士後站招募,並進行項目配對初審, 截至 7 月 15 日共有 81 位候選人完成初步配對。香江學者計劃學術委員會經終評後,最後選定 50 位候選人 予以確認。 「香江學者計劃」由香港學者協會和國家人力資源和社會保障部全國博士後管委會辦公室聯合主辦,京 港學術交流中心為香江學者計劃香港執行機構。每名獲選的香江學者,獲博管辦資助每人 36 萬元人民 幣,用於獲選人員的生活開支、住房補助、醫療保險等,由內地派出單位按月轉撥。獲資助的內地博士 後,年齡全部在 35 周歲以下。他們來自內地 38 所大學或研究機構,研究領域包括化學、機械工程、材 料科學與工程、基礎醫學等。香港導師中,講座教授 12 人,教授 28 人,副教授 10 人。其中,香港大學 4 人,香港中文大學 6 人,香港理工大學 19 人,香港科技大學 3 人,香港城市大學 12 人,香港浸會大學 5 人,香港教育大學 1 人。 成功入圍的獲資助香江學者須於 2023 年 2 月 28 日或之前赴港跟隨導師開展科研工作。謹呼籲香江導師盡 快與獲資助人聯繫,按照院校聘用博士後研究人員(或研究人員)的程序,與獲資助人簽訂合約及辦理 赴港手續。 請掃碼到本中心網頁查看詳細名單。 29 京港動態

科創聯盟成立 連辦三場「中銀科創獎」宣介會 7 月 15 日,由一群香港產、學、研的科創業界代表發起的「香港科技創新聯盟」正式成立,由該 聯盟設立、中銀香港冠名贊助的「中銀香港科技創新獎」也於同日啟動,由行政長官李家超先 生、中聯辦副主任譚鐵牛院士、特區政府創科及工業局局長孫東教授、中聯辦教科部部長蔣建湘 教授、中銀香港副董事長兼總裁孫煜先生,以及聯盟創會主席盧煜明教授出席主禮。 特區行政長官李家超先生致辭時,強調「會帶領特區政府全力全速推動香港創科發展,推進香港 和粵港澳大灣區城市產業鏈的結合和優勢互補,建設更蓬勃的創科生態圈,加快智慧城市發展, 好好發揮香港『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢,把香港建構成國際創科中心。」李家超先生 對香港科技創新聯盟的成立予以肯定,「能夠強化產業、學術、科研之間的交流合作,對香港創 科發展產生積極作用。」他又稱許香港科技創新聯盟與中銀香港攜手創立的「中銀香港科技創新 獎」,將會鼓勵創科業界,特別是年輕一代,積極將科研成果推上更高台階,為推動香港發展成 國際創科中心作出貢獻。 (右五起)行政長官李家超先生、中聯辦副主任譚鐵牛院士等重量級人物,為科創聯盟主持開幕典禮。(本中心攝) 30 京港動態

李家超先生致辭時,表示自己在上任十五天已出席了三場創科活動,可見香港創科氣氛濃厚。(本中心攝) 科創聯盟於 8 月連辦三場簡介會,分別於線上、科學園和數碼港舉行,聯盟主席兼生命健康評審 組主席盧煜明、評審委員會新材料新能源評審組主席任詠華、金融科技評審組主席劉怡翔、人工 智能及機器人評審組主席郭毅可,均有出席並與參與者互動交流。 科創聯盟主席為香港中文大學醫學院副院長、轉化腫瘤學國家重點實驗室主任盧煜明,副主席為 香港中文大學工程學院副院長黃錦輝、香港理工大學副校長趙汝恒、香港大學副校長申作軍及香 港科技大學(廣州)副校長吳宏偉、中銀香港首席信息官鄭松岩。黃錦輝兼任聯盟秘書長,聯盟 秘書處設於京港學術交流中心,京港總裁徐海山擔任聯盟副秘書長。 「中銀香港科技創新獎」每年獎勵總額高達港幣1,000萬元,重點關注人工智能及機器人、生命健 康、新材料新能源、先進製造、金融科技等五大領域,每個領域每年產生 1 個獎項。首屆評選結 果將於2022年12月公布。 31 京港動態

譚鐵牛院士獲授國際模式識別最高獎 第26屆國際模式識別大會8月22日在加拿大蒙特利爾市開幕。 中國科學院院士、中國科學院自動化研究所研究員譚鐵牛, 獲得今年的國際模式識別領域最高獎 傅京孫獎,以表彰譚 院士在模式識別領域所取得的傑出成就,這是該獎自 1988 年 設立以來首次授予北美和歐洲地區以外的學者。 傅京孫獎由國際模式識別協會設立,以國際模式識別學科的 開拓者、已故美籍華人科學家傅京孫教授命名,經同行提 名,經由專設評審委員會每兩年一審,每次獎勵一人,旨在 表彰學術成就卓著、為國際模式識別學科發展做出突出貢獻 的健在的學者,是國際模式識別領域的最高獎,也是人工智 能領域的重要學術獎項,屬終身成就獎項。在今年之前,已 有17位學者獲此殊榮,他們均來自北美和歐洲地區。 譚鐵牛長期從事模式識別和人工智能相關領域的研究,是虹膜識別、步態識別等模式識別研究的開拓 者,其研究成果已被廣泛應用於一些重要的國計民生領域。 譚鐵牛是中國科學院院士、英國皇家工程院外籍院士、發展中國家科學院院士、巴西科學院外籍院士, 曾任模式識別國家重點實驗室主任、中科院自動化所所長和中國科學院副院長,是我國模式識別和人工 智能領域的領軍人物。 郭毅可獲委科大首席副校長 世界知名的計算機科學家、香港浸會大學副校長﹙研究及拓 展)郭毅可教授,獲香港科技大學委任為首席副校長,將於 2022年12月1日履新。郭教授近年推動浸大研究文化的轉型, 並領導重組該校的研究管理架構,成立六個大學研究實驗室 開拓跨學科主題研究。 來港前,郭教授於倫敦帝國學院工作三十三年,成為該學院 數據科學研究所的創始所長。他先後獲選為英國皇家工程院 院士、歐洲科學院院士、香港工程科學院院士。 他擔任上海大學計算機工程與科學學院院長期間,領導學院 轉型成為一個擁有三個系的現代計算機科學學院,當中包括 中國首批人工智能學系。 32 教科動態

香港科技大學(廣州)9月1日正式開校 籌建逾三年,由香港科技大學和廣州大學合建的香港科技大 學(廣州), 2022 年 9 月 1 日於廣州南沙正式開校,是粵港澳 大灣區建設納入「十四五」規劃和國家頒布《南沙方案》以 來,首批啟用的重點項目。 國家教育部部長懷進鵬、廣東省省長王偉中等應邀主禮並致 辭,全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官李家超先生 則透過視像祝賀。港科大(廣州)校長倪明選相信,該校是 推動「一國兩制」事業發展的創新實踐,也是香港與內地城 市在教育領域攜手合作的新探索。該校「用『樞紐』和『學 域』取代傳統的『學院』和『學系』,促進新興學科和前沿 學科發展,在全球高等教育界是一項創舉。」 港科大(廣州)於2022年6月14日獲教育部批准正式設立,開展本科和碩博士層次教育,2022年首屆招 收碩博士生近600人,2023年起招收本科專業,預計2024年起將本科招生範圍擴大至全國。 中國航天員太空過節將成常態 勉勵港生「等你來出差」 經過 2021 年的豐收,中國航天事業在 2022 年邁進新里程。載着陳冬、劉洋和蔡旭哲三位航天員的「神 舟十四號」飛船,6月5日採用自主快速交會對接模式,與天和核心艙及天舟三號、天舟四號貨運飛船形 成組合體,在這個中國空間站,展開為期半年的在軌駐留任務。 7 月 22 日,陳冬於中國空間站拆閱並回覆了香港培僑中學學生陳蔓琳的來信,勉勵她「中國空間站,等 你來『出差』」。陳蔓琳此前參加中國載人航天工程舉辦「帶着我的夢想上天宮」徵集活動,是全國各 地徵集的3萬餘封來信之一。 9 月 10 日,三位航天員首度在太空站過中秋,並與家人作 天地對話,又向海內外中國人送上祝福,隨著神舟計劃持 續進行,中國太空站將全時段有航天員駐守,中國人在太 空迎新年、過春節、過中秋將成為常態。 9 月1日晚上7時09分至9月2日凌晨0時33分,陳 冬和劉洋順利完成長達6小時的出艙任務。他們 準備返回氣閘艙前,向着攝像頭招手,記錄這珍 貴的歷史一刻。(中國航天科技集團圖片) 33 教科動態

世界華人數學家大會開幕 兩香港學者獲獎 世界華人數學界的最高獎項,被譽為「華人菲爾茲獎」的世 界華人數學家大會( ICCM )的第九屆大會( ICCM 2022 )於 7 月 31 日在南京開幕,大會開幕式上揭曉和頒發了世界華人數 學家聯盟三大獎項:ICCM數學獎、陳省身獎和約翰 科茨國際 合作獎(原 ICCM 國際合作獎),並首次頒發 ICCM 數學貢獻 獎。兩名香港學者獲獎,香港大學數學系教授莫毅明榮獲陳 省身獎,香港中文大學數學系教授鍾子信榮獲 ICCM 數學獎銀 獎。 ICCM 數學獎旨在表彰 45 歲以下在基礎數學、應用數學方面有 傑出成就,以及在促進數學事業發展方面有卓越貢獻的華人 數學家。 鍾教授發展了新穎的微分方程離散化和多尺度離散化方法,以解決具有挑戰性的現實問題而獲獎。 莫教授與台灣大學教授王金龍同獲陳省身獎,表揚莫毅明在多複變函數和復微分幾何領域做出多個貢 獻,解決了數論中關於有界對稱域商的幾何難題。 港大帥惠萍入選2021年度未來女科學家計劃 中國科學技術協會公佈第十八屆青年女科學家獎以及 2021 年 度未來女科學家計劃入選名單,香港大學李嘉誠醫學院微生 物學系博士後帥惠萍博士,獲選為 2021 年度未來女科學家計 劃一員。 帥博士為港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇,研究新型 冠狀病毒 Omricon 變異株的致病特點以及致病機制小組成員之 一,團隊發現 Omicron 的複製能力和致病性較其他病毒低,研 究亦解釋了病毒毒性降低背後的機制,對社會防疫有莫大貢 獻。 34 教科動態

港大開發硬幣大小可穿戴生物電子傳感系統 可測糖尿病 心血管疾病 心理健康 香港大學工程學院研究團隊開發了一個可穿戴微型生物電子 傳感系統,可以讀取人體微弱的電化學信號。系統只有一枚 硬幣大小,可應用於個性化健康監測,例如測量糖尿病、心 血管疾病以及心理健康狀況等。 研究成果已在學術期刊Analytical Chemistry發表,並獲推介為 當期期刊的封面。團隊已成立初創公司,把嶄新技術推廣應 用作市場化發展。 這款名為 PERfECT ( Personalised Electronic Reader for Electrochemical Transistors「用於電化學晶體管的定制化電子 表徵系統」)的傳感器,是全球同類技術中最細小的系統, 體積為 1.5 厘米 x1.5 厘米 x0.2 厘米,重量僅 0.4 克。系統能輕便 附於可穿戴的智能手錶及醫療貼片上,持續檢測健康信號例 如糖尿病人的血糖水平,血液甚至汗液中的病毒抗體濃度等。 中大新研電解槽促CO2回收 可助化工業低碳轉型 香港中文大學化學系助理教授王瑩教授領導的研究團隊的發 明 一種新型電化學系統—酸性二氧化碳電解槽,以再生能 源將二氧化碳( CO 2 )與水( H 2O )轉化成商用化工原材料, 其轉化效率高達 60% ,有助於化工產業低碳轉型。王博士的 研究成果已刊登在著名科學期刊《自然催化》上。 目前,世界上 90% 的運輸能量依然靠石油獲得。全球近八成 的 CO2排放量來自燃燒化石燃料。為提高碳利用效率,王博士 與多倫多大學電子與計算機工程系團隊合作,研發一種新型 酸性 CO 2 電解槽,有效抑制碳酸鹽的形成,減少 CO 2 在轉化過 程中流失。王教授說:「此項目能夠打破當前鹼性 CO 2 RR 電 解槽碳利用率的上限。我們正在努力擴大原型製作,希望將 技術產業化,為發展環保科技及綠色經濟轉型出一分力。」 科研成果與獎勵 35

城大主辦HK Tech Forum 攻克科技難題 為提供學術平台以積極探究創新的策略和方法應對重大科技 難題,香港城市大學將於 2022 年下半年舉行六場 HK Tech 論 壇,匯聚全球頂尖學者,包括多位諾貝爾獎及圖靈獎得主發 表專題演講。 論壇以「Empowering society for a better future」為主題,聚 焦探討影響全球的議題,包括數據科學和人工智能、智能系 統安全及可靠度、先進功能和結構材料、碳中和與環境永續 發展、量子物理及複雜系統,以及代謝 健康與疾病,並計 劃於2023年及以後續辦論壇。 論壇致力探究和共同以跨學科的方式解決科技難題,例如數 據科學和人工智能論壇有助促進相關範疇專家之間的討論, 分享前沿知識,造福社會。論壇的兩個全體大會分別為 John Hopcroft教授主講的「推動大數據變革的數學」以及李開復博 士主講的「人工智能將如何改變我們的世界」。 科大新電極設計 即棄鹼性鋅電池可充電再用 香港科技大學的研究團隊研製了一款新的電極設計,令日常生 活中常見的非充電鹼性鋅電池變成可充電,有助推動更廣泛使 用充電池。研究成果於《自然 通訊》發表。 機械及航空航天工程學系及化學系陳擎教授率領的研究團隊, 把新電極設計用於鹼性「鋅空氣鈕扣電池」測試時,成功把 這類常用於助聽器的一次電池變成壽命逾 80 小時的可充電電 池。關鍵是把鋅變成僅闊數百納米的彎曲細絲,交織成滿佈無 數小孔的獨立固體。電池放電時,一層薄薄的鋅氧化物在鋅 絲上成核,保存了金屬網絡,讓鋅電極可在充電時回到初始結 構。 團隊也在鹼性「鎳鋅電池」測試了新電極設計,在接近鋰離子 充電池能量密度的條件下,將這類充電池的一般 50 至 80 次充 放電週期,倍增至超過200次。 36 科研成果與獎勵

港大開發AI自動化設計假牙 來自香港大學牙醫學院和香港珠海學院資訊科學系的研究人 員合作開發人工智能,可以自動設計個人化假牙,提高效率 和減少所需時間,讓牙醫能提供更順暢的服務,同時改善患 者應診體驗。 利用三維生成對抗網路演算法(3D-GAN ),該研究使用人工 智能在來自香港大學的 175 名學生志願者進行了訓練和測試。 參加者經過嚴格標準作篩選,確保他們擁有健康的牙齦和牙 齒條件,以獲得最佳的訓練效果。研究表明,人工智能可以 重建自然健康牙齒的形狀,並準確地自動化設計假牙。 此項研究題為「人工智能設計的單隻臼齒假牙體:前瞻性 實驗研究方案」,發表於《公共科學圖書館:綜合》( PLoS ONE )期刊,其初步結果於國際牙科研究協會( IADR )大會 上發表,並獲得 IADR Neal Garrett 臨床研究獎和 2022 年 IADRSEA Hatton獎 高級組的亞軍。 科大研發應用程式 顯示確診個案分佈地圖 香港科技大學團隊根據政府衛生署的公開資料整合了 2019 冠 狀病毒病的個案相關大廈的所在地方,以視像形式顯示個案 大廈分佈地圖,為市民提供一個以位置為本,保障私隱的免 費手機應用軟件,以方便市民了解身處地點鄰近有否個案大 廈及其帶來的感染風險。這個手機應用程式「疫地而處」現 已上架。 「疫地而處」應用程式由計算機科學及工程學系陳雙幸教授 領導的研究團隊,利用大數據探勘( Data Mining )及機器學 習(Machine Learning)研發。有別其他以手動方式搜尋相關 資料的平台,陳教授團隊研發的程式可以透過用戶的實時全 球定位功能(GPS),自動顯示用戶附近的個案大廈。這是首 個由香港院校研發、應用範圍覆蓋全港,並可同時於 Google Play Store及蘋果App Store供市民下載的防疫應用程式。用戶只要開啟GPS,便可以圖表方式了解自己過 去數天鄰近有多少個案大廈。應用程式會按照用戶與有關大廈的距離、逗留時間、大廈的數目,顯示用 戶的感染風險,並以顏色雷達圖標示,高風險(紅色)、中風險(黃色)和低風險(綠色)。 科研成果與獎勵 37

理大虛擬實境培訓 提升臨床護理教學 新冠疫情下,面授課堂和臨床實習均受影響。香港理工大學 護理學院副教授雷逸華博士及高級專任導師陳玉儀博士率領 團隊,利用虛擬實境技術,開發「虛擬醫院學習系統」(下稱 「虛擬醫院」),提供創新的「臨床」培訓,以提升護理學生 的學習體驗和成效,創香港先河。 「虛擬醫院」模擬真實醫院病房複雜多變的環境。系統目前 設有五個模擬情境,共 11 個遊戲,包括「臨床實習簡介」、 「譫妄患者的挑戰」、「同時處理多個護理任務」、「預防錯 失」,以及「心肌栓塞」。系統可隨機提供逾 1,200 個處境和 多項選擇組合,學生參與遊戲時,難以預測即將面對的情境, 並須即時評估患者狀況和詮釋醫療資料,以作出適當的護理 決定。學生對病人的回應和作出的護理決定可經等離子電視 顯示,系統設有錄音功能記錄學生與虛擬患者的對答,供師生之後討論;而多項選擇題功能,讓學生即 時反思自己的臨床判斷和決定。遊戲數據和系統的自動評估功能亦便利教師跟進學習進度和評估學習成 果。 「虛擬醫院」已有逾 450 名護理學生使用。雷逸華博士期望未來加入跨專業、跨學科的元素,並推廣至 本地以至大灣區的其他護士學校。 浸大研多功能化合物 具潛力治早期阿茲海默症 香港浸會大學研究人員領導的一項研究顯示,一種名為 F-SLOH 的多功能有機化合物,具備治療早期阿茲海默症的潛 力。研究團隊發現,該化合物能抑制大腦神經細胞的澱粉樣蛋 白β(Aβ)聚積,並降低tau蛋白過度磷酸化及神經炎症,可 改善阿茲海默症的病理特徵,這項研究成果已發表於國際學術 期刊《Redox Biology》。 F-SLOH 用作診治阿茲海默症由浸大中醫藥學院副院長及教 學科研部教授李敏教授、理學院化學系教授黃文成教授,以及中醫藥學院教學科研部研究助理教授 Iyaswamy Ashok博士等組成的研究團隊,致力尋找阿茲海默症的嶄新治療和診斷方法。他們證明一種名 為F-SLOH的化合物,能降低阿茲海默症小鼠大腦神經細胞內Aβ的異常聚積、tau蛋白過度磷酸化水平和 神經炎症,並改善阿茲海默症小鼠的學習和記憶能力。 38 科研成果與獎勵

中大初創公司 環保電池壽命達15年 在 2022 年度香港中華煤氣有限公司與國家電力投資集團有限 公司合辦的「 Terra-Award 智慧能源創新大賽」中,香港中文 大學初創培育計劃的成員易池新能有限公司(易池新能),以 其「安全低成本液流電池」在來自 23 個國家和地區的 208 個項 目中榮獲第三名,獲頒銅獎及 5 萬美元獎金。易池新能近期亦 獲煤氣公司數千萬港元的戰略投資。 易池新能獲大學科技初創企業資助計劃及香港科學園資助而成 立。公司團隊由中大機械與自動化工程學系盧怡君教授領導, 主力研發安全、低成本、環保的可再生能源儲存系統。 易池新能團隊發明的創新離子選擇電極電池可以使用長達 15 年。該技術可用於可再生能源項目和電動汽車太陽能充電站, 提供無間斷電源和各種離網供電應用。 港大夥國際團隊發現五億歲罕見行星狀星雲 由香港大學太空研究實驗室領導的國際天文學研究團隊,在 一個距今約5億年的銀河系疏散星團(Galactic Open Cluster) 中,首次發現了一顆行星狀星雲 ( Planetary Nebula ) -M37 (又稱 NGC2099 )。這一發現十分罕見,具有極高的天體物 理學研究價值。團隊於天體物理學領域的重要期刊《天文物理 期刊通訊》( Astrophysical Journal Letters )上發表了相關論 文。 該研究的通訊作者、港大物理學系教授兼太空研究實驗室總監 柏坤霆教授表示:「這僅是第三顆在銀河系疏散星團發現的行 星狀星雲,而這三顆與疏散星團相關的星雲全部都由我的團隊 發現。它們提供了一種讓我們能確定恆星的初末態質量關係 (IFMR)的方法。」 在銀河系已知的約四千顆行星狀星雲中,是次發現的行星狀星雲 IPHASX J055226.2+323724 ,僅僅是與 銀河系疏散星團相關聯的第三例;除此之外,它似乎也是迄今為止最古老的行星狀星雲。 科研成果與獎勵 39

發展初期迎難上 前總裁李乃堯:士不可以不弘毅 「我做人做事有三個座右銘,『士 不可以不弘毅』;『士為知己者 死』;『士可殺,不可辱』,作為 高級知識份子,除了才能,一定要 有品格。」京港學術交流中心的開 荒牛之一、第二任總裁李乃堯先生 如是說。誠然,沒有「士」的氣魄 與自覺,很難在京港成立初期,僅 靠幾人便可闖出一片天。 京港成立目的,旨在促進內地與香 港以至海外間開展學術、科技交流 和科技產業合作。此角色在未回歸 時,香港社會普遍輿論之下,確實 如同逆流而上。李先生坦言:「京港招牌是樹起來了,但許多人對這個機構的工作是將信將疑,也對 『親中』有所介懷。」那京港發展初期是如何克服逆境?李先生表示,靠的所有董事單位鼎力支持,也 靠個人魅力,當然也要有資源到位。 靠個人魅力能力敲開學者大門 要促進兩地文化和學術交流,京港需要成為高級知識份子聯繫內地的橋樑,自然要主動聯繫大專院校, 與大學教授交往離不開英語,且加上登門求見者的身份、氣場和能力均不能失禮,身為訊息科學家的 京港第一任總經理楊偉國先生,和工程師的李先生當然「壓得住場」,逐步逐步敲開了大學教授以至院 長、校長的門。 敲開了門只是第一步,如何讓學者教授們相信,一個新開張的機構,知名度不高,資源也不多,可以對 兩地學術交流發揮什麼作用,或者說給學者教授什麼實際幫助? 當時,港英政府每年撥款一百萬元,供港大、中大等幾大院校申請與內地進行學術交流活動。了解學界 實況後,京港董事會決定同樣撥出一百萬元資助有關活動,歡迎年輕學者申請,特別是參加學術會議。 京港學術交流中心第二任總裁李乃堯先生(圖右),與香港科技大學跨學科事務 處處長屈華民教授(圖左)於2014年國家教育部優秀成果獎頒獎典禮上合影。 40 京港往事

李先生扳着指頭說,一般而言,一位學者開一次學術會議來回機票加上食宿,就得三四千元。為增加對 資助這項學術活動的可信度,京港特別成立評審委員會對申請項目予以評核,八個評審委員包括中文大 學的楊綱凱、曹宏威和香港大學的徐是雄、理工大學的劉佩瓊等,資助範疇則有科學、金融、醫學等, 有到內地交流的,也有內地到香港考察的。 「撥款一百萬元資助學術交流,這是一個重大訊息,也反映京港這個機構對此事是重視的。」李先生表 示,評審委員會的設立和資助的落實,令學界感受到京港推動學術交流的誠意。 助力中國工程師走向世界 除了學術交流,如何加強兩地專業溝通,亦是京港職責 之一。時值 1989 年,西方六國(美、英、澳、加、紐、 愛爾蘭)工程界達成《華盛頓共識》,互認工程師資 格。香港工程師學會亦在 1996 年獲准加入《共識》成為 協定一方,學會註冊工程師可免試赴六國執業。 隨着交往愈發密切,香港工程師學會、中國工程師學會 和中國科協,都注意到若能加入《華盛頓共識》,對中 國工程師拓展專業、走向世界將有莫大的裨益。京港繼 續推動兩地專業交流,也協助香港工程師學會和中國科 協向協議的有關國家推薦中國工程師, 2015 年中國工程 師學會終於獲得納入協定,中國工程師得以在外國承接 和開展工程項目。李先生透露,先後出任中國科協黨組 書記的陳希及懷進鵬每談及此,都非常欣賞,也稱讚香 港工程師學會和京港發揮的作用。 大亞灣核電展釋港人疑慮 京港職員一直最多只有十來個員工,但舉辦大型活動的經驗卻相當豐富,其中1986舉辦的核技術展覽便 令李先生記憶猶新。當年,為解決能源需求急增的問題,國務院宣布在廣東大亞灣興建核電站。由於大 亞灣與香港相距 50 公里,引起部分市民疑慮,牧師馮智活發起號稱100 萬人簽名的反對運動,社會氣氛 頓時緊張起來。 為釋除大眾疑慮,中聯辦前身的新華社香港分社決定成立籌備委員會,安排一個大型核技術展覽會。當 時,京港學術交流中心成立僅一年多,就參與籌辦這個大型的核技術展覽,經過幾星期的緊張工作,展 覽會如期在11月於尖沙咀星光行開幕。 正當西方資格互認互通之時,香港工程師學會與內地工 程界關係仍然非常疏離,關係急需推動。李先生憶述: 「京港通過主辦或協辦專業交流活動,邀請工程師學會 成員到內地交流和演講,工程師學會開始與中國科學技 術協會接觸,也與中國工程師學會建立聯繫。」 41 京港往事

基於當時的社會氣氛,京港可謂「嚴陣以待」,除了工作人員忙接待,忙維持秩序,更請得學者曹宏 威、徐是雄等專誠駐場向入場參觀的市民介紹核電原理,解答核電選址等問題。大會還要隨時預備有人 來踩場,何鍾泰工程師並邀請了聖約翰救傷隊當值……展覽為期兩周,李先生除了四五小時的睡眠時間 都在工作。幸有驚無險,公眾反應熱烈,展覽總參觀人數達 18萬人。核技術展覽會成功舉行,大亞灣核 電站也順利建成並持續安全穩定運作至今,二十多年來輸送香港的電量超過2,000億千瓦時。 倡議並落實楊利偉訪港 另一個難忘經歷,便是為許多人津津樂道的中國首位航天員 楊利偉訪港旋風,李先生正是倡議者和落實者之一。 2003年 10 月 15 日 9 時整,載着楊利偉的「神舟五號」載人飛 船,在酒泉衛星發射中心發射,翌日( 10 月 16 日) 6 時 23 分 降落於內蒙古四子王旗著陸場。神五的成功發射與返回,標 誌著中國成為世界上第三個把人送入太空的國家,消息傳 來,舉國振奮。 2003 年的香港,沙士肆虐,基本法 23 條本地立法觸礁,經 濟低迷,社會氣氛沉重。李先生覺得楊利偉成功登上太空 的好消息,是中央關懷香港,為港人打氣的好機會,隨即 於 10 月 16 日致電時任民政事務局局長何志平,建議特區政 府致電祝賀楊利偉連帶邀請對方訪港,「我不敢說自己是 唯一提議的,可能也有其他人作此提議,事實是時任特首 董建華很快就向楊利偉發出賀電並邀請訪港。」 不過,賀電和邀請發出了,到了10 月 21 日仍未收到回覆。 這一天是亞太經合會議在泰國召開,時任國家主席胡錦濤和董特首剛好都出席,董建華把握時機向胡主 席當面提出邀請楊利偉訪港一事。到了10月24日胡錦濤辦公室向董建華辦公室發出電報,表示同意安排 楊利偉和航天代表團訪港,擬訂10月31日抵港,停留五天,促請做好接待工作。 等了一個多星期,等來了回覆,但可以落實籌備的時間卻不足一星期。李先生憶述,那時候固然開心, 但又不免擔心時間緊逼,於是緊急籌組「香港各界歡迎楊利偉訪港活動」執行委員會,重點活動之一就 是「歡迎楊利偉及航天團訪港大匯演」。 從 10 月 24 日到 31 日的一星期裡,作為執委會秘書長的李先生和執委會主席的鄭耀棠先生,每天的工作 就是不停地開會:一大早到下亞厘畢道的舊政府總部與各大部門磋商接待安排,下午到中聯辦交流進 「歡迎楊利偉及航天團訪港大匯演」場刊。 (李先生提供) 42 京港往事

李先生於2005年為裘錦秋中學(元朗)的學生領袖聯合就職 典禮擔任主禮嘉賓,由時任校長林沛德校長陪同進場。 度,晚上則與不同團體開會討論具體工作的落實。 李先生笑說,這次睡得更少了,可以睡上三小時已 十分難得。 李先生的任務之一,是要確保參加人數可以坐滿整 個大球場,據李先生說,大球場自建成而來,即使 是國際足球盛事,也從未坐滿四萬人,誰有把握可 以保證座無虛席?門券免費派發,拿了免費門券的 市民,來或不來,誰也說不準。而一些政府部門代 表就不同意在大球場辦大匯演,直言能有七成上座 率已值得高興了。 作為大匯演活動總指揮的李先生決定放手一搏,派 出超額門票,以滿座為目標。 11 月 1 日大匯演的日 子到了,下午三點幾觀眾陸續進場,到了3:40分還有一大批座位空着,觀眾到不到呢?他此時的心情可 說是十五隻吊水桶 七上八落。結果,不到十分鐘,四萬座位坐滿了觀眾。楊利偉與成龍的合唱掀起 高潮,全程電視台現場直播,令全港市民都感受到熱鬧歡樂的氣氛,加上當日天公做美,天氣好得不得 了,可謂成功得不能再成功。李先生沒有獨攬功勞,直言這項艱巨而不可能的任務,幸得好多朋友和團 體的協助,才能取得令人滿意的效果。 感謝同事默默奉獻 同路人支持 除舉辦楊利偉訪港和核技術展覽會此等大型活動,京港每年全程參與籌辦、運作,還承擔香港科技界、 高等教育界國慶籌委會秘書處工作,並負責國家自然科學獎、中國青年科技獎、中國青年女科學家獎等 重大獎項的港區報獎和形式審查等眾多事務,又要應付每年二三十項的內地科研機構和院校訪港交流、 組織香港學者內地考察團等,行程由一月一直排到十二月,落手落腳做實務的,都是十來個員工。李乃 堯感慨地說,(京港是)「低工資的單位,員工轉職出去薪酬可以翻倍。難得是大家不是只當打一份工 而是視為責任,更是抱着奉獻的心情去服務。」 李先生和楊先生兩位,本著一顆愛國心行事,自然會吸引同路人,不只是京港員工,還有許多志同道合 的朋友。李先生特別提到前屋宇署署長,後來獲邀出任京港董事的蔡宇略,當年如何用自己假期自費北 上,到北京等地講授都市交通、規劃布局等心得;以及介紹蔡先生到內地講學,也是京港評審委員和顧 問之一的高贊明教授。還有很多細水長流的關係,或許是從活動結交,或許是從交流會上認識,或許是 在當年京港租下的宿舍裡接待過的學者(如中聯辦前法律部部長、現任清華大學國家治理研究院院長王 振民,以及嶺南大學香港與華南歷史研究部高級研究員劉蜀永等)。 43 京港往事

希望加強青少年科普工作 退下京港總裁一職已兩年,李先生心繫國家之心未變,仍然持續緊密關注,對於香港融入國策,積極發 展創科,他認為香港仍有作為高新產業基礎研究和多方融資重要渠道的優勢,足以擔當大灣區龍頭。李 先生更著眼於香港年青人的未來,強調科普工作不可忽視,才能令科學工作後繼有人。 得道者多助,路途不孤單,一個又一個懷著高尚情操的「士」結集在一起,就有了士氣,為京港日 後發展打下了堅實基礎。未來京港仝人亦將秉承初心,繼續做好兩地學術交流的橋樑,繼續為兩地 發展出力。 中心會議室放滿了一個又一個的活動紀念品,見證了李先生和京港員工的心血。(本中心攝) 44 京港往事

京港學術交流中心成立於 1985 年,至今超過 30 年。 30 多年來,本中心致力於 促進香港與內地在高等教育和科技領域的交流合作,做了大量的工作,並已 將大部分重點服務項目 / 活動內容,透過本中心季刊《京港學術交流》和網站 向外發布,推動兩地教、科、研發展。 隨著 21 世紀資訊網絡的普及,為向港、澳、台、內地,以至海內外華人提 供更便捷、簡單的途徑獲取有關香港「教‧科‧研」的資訊,本中心作為 在港註冊的教育科技交流服務機構,希望為香港院校 / 機構及相關人士所公 開發布的學術研討會 / 交流活動 / 最新科研成果等資訊,免費轉載至本中心管 理的媒體(如下)。 「教‧科‧研」資訊包括: ․教科界的政策消息 / 學者專訪 ․學術研討會 / 講座 / 座談會等的活動預告及報導 ․香港學者的最新研究 / 學術論文 / 獲獎消息 ․其他有關兩地的學術交流項目、動態等 (註:本中心將有權對相關資訊進行增刪,並擁有最終發布的決定權,敬請留意。) 本中心誠邀 閣下 / 院校 / 機構關注本中心的微信公眾號、網站及Facebook等 資訊發放平台。第一時間獲取兩地「教‧科‧研」資訊,望有助於 閣下的教 研工作。 電郵查詢 京港學術交流中心 社科資訊部 ip@bhkaec.org.hk