Rohrsanierung von innen

• 50% günstiger als Komplettaustausch

• Kein Wohn- oder Betriebsausfall

• Mit Neuwertgarantie

• 50 % Steuerbonus nur noch bis 31.12.2025! Das Problem

• 50% günstiger als Komplettaustausch

• Kein Wohn- oder Betriebsausfall

• Mit Neuwertgarantie

• 50 % Steuerbonus nur noch bis 31.12.2025! Das Problem

11.10.–25.10.2025

FLANELL- BETTWÄSCHE in reiner Baumwolle, trendige Muster

135 x 200 cm ab 24,90 €

155 x 220 cm ab 34,90 €

SPANNLEINTUCH IN TEDDY- FLAUSCH modische Farben

90 x 200 cm

€ 150 x 200 cm

ab 24,90 €

Flanell-Bettwäsche

€ 180 x 200 cm

MICROFASER-KISSEN gesteppte Hülle, waschbar bei 95°

€

60 x 80 cm 29,90 € statt 35,00 €

DUO-MICROFASER-BETT kuschelig, anschmiegsam, waschbar bei 95°

135 x 200 cm

€ statt 65,00 € 155 x 220 cm

€ statt

KASSETTEN-STEG-BETT reine Daune, Bezug 100% Baumwolle, 135 x 200 cm 800g

€ statt 219,00 € 1200g 219,00 € statt 239,00 € 55,00 €

€

Duo-MicrofaserBett

€ statt 199,00 €

Kommentar von Walter J. Werth

Der Markt für Biolebensmittel ist global und unterliegt ähnlichen Regeln wie der konventionelle Handel, was lange Lieferketten und Zweifel an Rückverfolgbarkeit mit sich bringt. Regionalität stärkt Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Klimabilanz durch kurze Transportwege, garantiert aber nicht automatisch Qualität oder Nachhaltigkeit. Biolebensmittel hingegen sind streng kontrolliert und erfüllen einheitliche ökologische Standards. Importierte Bio-Produkte sind wichtig für Vielfalt und unterstützen nachhaltigen Anbau weltweit, während Abschottung weder ökologisch noch wirtschaftlich sinnvoll ist. Was wäre mit unseren Äpfeln? Gut an die 2 Milliarden Euro bringen Exporte der hierzulande erzeugten Lebensmittel … In der Gesamtheit der Treibhausgasemissionen der Lebensmittelproduktion macht der Transport „nur“ einen Anteil von durchschnittlich rund 10 % aus. Produktionsweise, Saisonalität und ökologische Kriterien sind entscheidender. Regionalität allein ist kein Nachhaltigkeitsmerkmal, doch in Kombination mit biologischer Landwirtschaft bildet sie ein starkes Konzept. Beim Einkauf sollten wir daher diese Reihenfolge beachten: Bio, saisonal, regional. Dabei spielt auch die Wahl der Verpackung eine bedeutende Rolle: Umweltfreundliche Materialien und ein möglichst geringer Verpackungsaufwand tragen zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei. Wir Konsumenten gewinnen zunehmend an Einfluss, indem wir durch bewusste Kaufentscheidungen Unternehmen unterstützen, die ethische Standards einhalten. Nur so kann eine zukunftsfähige Landwirtschaft gefördert werden, die nicht nur ökologische, sondern auch soziale Nachhaltigkeit gewährleistet.

Unsere heimische Lebensmittelproduktion könnte sich gemeinsam mit der biologischen Landwirtschaft als starkes Duo positionieren. Zu wünschen bleibt nicht zuletzt, dass bei der Preisgestaltung maßvoll umgegangen wird, denn nicht jeder kann sich „Bio“ leisten …

THEMA

04 | Meraner Traubenfest

STANDORT

16I Marling im Eiszauber

BAUWERK

21 I Traum vom Eigenheim ...

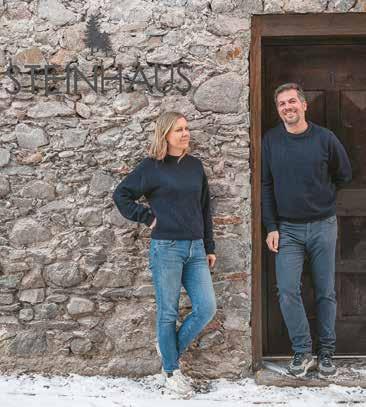

25 I Ort mit besonderem Wert, das Steinhaus in Laatsch

SCHAUFENSTER

28 I Die Zukunft des Bäckerhandwerks

31 I Gesunder Schlaf

PORTRÄT

34 I Cornelia des Dorides ...

WANDERN

40 I Von Kapelle zu Kapelle im Pfelderer Tal

ANZEIGER

46 – Burggräfler Zeitschrift . 39011 Lana . Industriestr. 1/5

Tel. 0473 23 30 24 . www.diebaz.com . baz@bezirksmedien.it

Redaktionsanschrift: Bezirksmedien GmbH

Telefon 0473 23 30 24 . E-Mail: redaktion@diebaz.com

40 34 4 21

Ermächtigung des Landesgerichts Nr. 19/93 . Eintragung im ROC Nr. 3226/1994

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Josef Laner

Koordination: Claudia Kaufmann, claudia@diebaz.com

Redaktionsleitung: Josef Prantl, Tel. 340 2306888, josef.prantl@fastwebnet.it

Mitarbeiter: Christl Fink, Philipp Genetti, Martin Geier, Walter J. Werth, Christian Zelger, Markus Auerbach, Elisabeth Tappeiner, Thomas Kobler

Werbeverkauf: Claudia Kaufmann, Tel. 347 974 42 70 . claudia@diebaz.com

Sonja Trogmann, Tel. 335 839 94 00 . sonja@diebaz.com

Stephanie Gassebner, Tel. 348 811 06 40 . sg@diebaz.com

Grafik und digitale Druckvorstufe: Fotolitho Lana Service, info@fll.it

Druck: Athesia Druck GmbH . Weinbergweg 7 . 39100 Bozen

Gender Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Durch fachmännische Pflege wird die Lebensdauer eines Daches nachhaltig verlängert.

Jetzt anrufen und Termin vereinbaren. Tel. 339 - 44 39 7 94

-Dachrinnen säubern -kaputte Ziegel austauschen -Anschlussbleche reinigen

Dach und Geldbeutel werden es Ihnen danken.

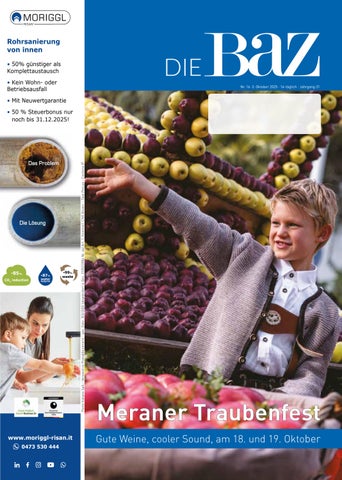

-Gute Weine, cooler Sound, am 18. und 19. Oktober

Als Karl Wolf sich irgendwann in den 1880er Jahren das Meraner Traubenfest gemeinsam mit Friedrich Lentner als ein in der Stadt zu zelebrierendes Erntedankfest ausdachte, war dies nur eine von vielen Initiativen, die auf ihn zurückgehen sollte. Den seit 1872 stattfindenden Ball auf der Alm hatte er zu einem Tirolerball umorganisiert, ganz im Sinne einer tourismuswirksamen Folklore, der seiner Vorliebe für Brauchtum und Volkstümliches Ausdruck verlieh. In den 1890er Jahren konnte er auf einer ausgedehnten Bühne auf der Gratscher Straße mit rund 300 Mitwirkenden die Volksschauspiele realisieren: Ein Massenspektakel, zu dem auch Touristen mit Hilfe von Postkarten angeworben und mit Bussen nach Meran gebracht wurden; verklärtes

Tiroler Heldentum, Andreas-Hofer-Kult in Reinkultur, organisiert und unter der Regie von Karl Wolf, der sich gerne als Statist auf die Bühne begab. Karl Wolf war ein Meraner, der schon in jungen Jahren das Ausland erlebte. Erste Station war Rovereto, hier sollte der Sohn des akademischen Malers Alois Wolf und der Kaufmannstochter Anna Zülli Italienisch lernen. Der Tod des Vaters 1864 brachte den damals 16-Jährigen zurück nach Meran, wo er eine kaufmännische Lehre begann. Wenig später entdeckte er Wien für sich, dann hielt er sich über Wasser, indem er als Reiseleiter in Italien, Nordafrika und Asien unterwegs war. Doch auch als Zirkuskünstler, Bauarbeiter, Reitbursche und Schmuggler von Gewehren soll Karl Wolf sein Einkommen

verdient haben. Er kehrte in den 1870er Jahren nach Meran zurück. Die gekaufte Pension und Gaststätte betrieb seine Frau Amalia Burgmann, Wolf hingegen mischte mit im Geschehen der Stadt und setzte sich im Rahmen seiner Tätigkeit in der Kurkanzlei für die Intensivierung der Tourismuswerbung ein. Stark romantisierend schrieb er über Land und Leute, die Tatsache jedoch, dass in der Schauspieltruppe des Bozner Gesellentheaters Frauen erstmals zugelassen wurden, soll auf seine Initiative zurückgehen.

So viel zu dem Initiator, der das Ganze in Gang gesetzt hat. Heute balanciert das Meraner Traubenfest zwischen der – teils romantisierten, teils dem Lauf der Zeit angepasster – Tra-

dition und dem Sprung in die Gegenwart. Zum einen setzen weiterhin die großen Themenwagen – darunter die aus 300 Kilogramm Trauben gestaltete Riesentraube der Bauernjugend Algund und die 500 Kilogramm schwere Marlinger Apfelkrone – samt der Parade von Musikkapellen aus Südtirol, Österreich, Deutschland und dem Trentino den Schlusspunkt des Festes am Sonntag, 19. Oktober, der um 14.15 Uhr beginnt. Jährlich wechselnde Themenwagen und Gruppen fahren, laufen und musizieren durch das Zentrum der Stadt. Zum anderen aber haben sich im Laufe der Jahre einige beachtliche Neuerungen im Traubenfest einen festen Platz erobern können. Und dazu zählt sicherlich die Musik auf den Plätzen der Stadt. Weniger volkstümliche, sondern echte Volksmusik und viel Fusion geben hier den Ton an. Zu hören ist Musik vom Feinsten, mit Fingerstyle-Gitarre und Akkordeon, wenn das Duo Marc & Damian (Marc Perin und Mark Hofmann) spielt. Genial sind auch die CubaBoarischen 2.0, die schon auf dem Woodstock der Blasmusik im letzten Jahr für große Klän-

ge aus zwei Kontinenten sorgten und mit viel Spaß und Können den Drive der kubanischen Musik mit dem urigen Sound bayrischer Blasmusik verbinden. Wie die Südtiroler Alpen heute klingen können, setzen Simon & Mac (Simon Rabanser und Mac Maya) mit der steirischen Harmonika und elektronischem Beat um. Im Rahmen des 24. Internationalen Brassband Festivals Meran ist die unbestritten erfolgreichste Brassband Europas aus dem Süden Wales im Kurhaus zu Gast; Bühne frei für die Cory Band!

Und weil es beim Traubenfest um eines der Endprodukte der Weinbeeren geht, hoffen die Meraner Winzer und die Weingüter des Umlandes, dass ihre in Flaschen abgefüllten, mit Geduld und Können vergorenen Traubensäfte Anklang finden. Für Besucherinnen und Besucher kann das bedeuten, eine Wertmarke und ein Probiergläschen zu erstehen und auf der Promenade der Sinne am Samstag, 18. Oktober zwischen 10 und 18 Uhr zum einen die Weine ausgewählter Weinkellereien und der freien Weinbauern aus dem Burggrafenamt, dem

Vinschgau und dem Etschtal zu verkosten, zum anderen das dort angebotene gastronomische Schaufenster der kulinarischen Spezialitäten der Provinz zu nutzen. Vertiefen können die Besucherinnen und Besucher ihr gerade aufkeimendes oder schon länger existierendes Interesse am Wein in etlichen Führungen und Verkostungen während des Traubenfestes. Sei es auf Schloss Rametz, wo eine Führung durch den Weinberg und in den Keller auch den Besuch des Weinmuseums und eine Verkostung beinhaltet, sei es bei Verkostung und Führung in der City.Vinothek oder nicht zuletzt beim Meraner Weinkenner par excellence, Wine Hunter Helmuth Köcher, der im Mezzanin des Kurhauses – nach einer kunsthistorischen Führung durch das Haus – regionale önologische Überraschungen gemeinsam mit Interessierten verkosten und Wissen über die Welt der Weine vermitteln wird.

Alle weiteren Infos und die Traubenfest-Broschüre bietet das Informationsbüro der Kurverwaltung Meran, Freiheitsstraße 45, Tel. 0473 272000 oder unter: info@meran.eu www.meran.eu/traubenfest

-Warum nicht Strom selbst produzieren und Überschüsse mit andern in unmittelbarer Nähe teilen? Die direkte Verbindung zwischen Erzeuger und Verbraucher ist der Schlüssel für eine wirkliche Energiewende.

von Josef Prantl

Es war ein Schritt mit Symbolkraft, als sich vor gut einem Jahr engagierte Bürger aus dem Burggrafenamt in Algund versammelten, um gemeinsam die „Energiegemeinschaft und Bürgergenossenschaft Burggrafenamt“ (EBB) aus der Taufe zu heben. Die Idee dahinter: Strom nicht länger von irgendwoher beziehen – sondern selbst erzeugen, lokal verbrauchen und gemeinschaftlich handeln. Rund 80 Mitglieder zählt die Genossenschaft momentan und alle im Vorstand arbeiten ehrenamtlich.

„Die Energiewende darf kein leeres Wort bleiben“, sagt Ulrich Gamper. Als langjähriger Bürgermeister von Algund und aktuell als Präsidenten des Bezirksausschusses kennt er

die Herausforderungen des Burggrafenamts – aber auch dessen Potenzial. Und er ist kein Neuling, wenn es um Genossenschaften geht: Vor Jahrzehnten hat er das „Biokistl“ gegründet, eine Pionierinitiative in Sachen biologischer Landwirtschaft. Jetzt widmet er sich mit voller Kraft dem Thema Energie.

„Wir alle können etwas dafür tun, um den CO₂-Ausstoß zu senken und die Abhängigkeit von anderen Staaten verringern“, sagt Gamper. Unser Geld soll nicht zum Waffenkauf und Unterdrückung in anderen Teilen der Welt verwendet werden, sondern vor Ort für unsere Bedürfnisse. Für ihn ist die EBB auch mehr als ein technisches Projekt. „Es ist ein gesell-

schaftlicher Wandel, der hier ansetzt. Es geht nicht in erster Linie um Profit, sondern um ein ökologisches Umdenken“, erklärt Gamper.

Ein intelligenter Stromkreislauf

Die EBB ist als Energiegemeinschaft im Sinne der EU-Richtlinie „Erneuerbare Energien“ konzipiert. Das bedeutet: Bürger, Gemeinden und Betriebe können gemeinsam erneuerbaren Strom erzeugen und verbrauchen. Wer eine Photovoltaikanlage betreibt, wird zum „Prosumer“ – also Produzent und Konsument in einem. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist und steht dann auch den anderen

Mitgliedern der Genossenschaft, den sogenannten Consumern, zur Verfügung. Der Staat fördert diesen direkten Austausch unter den Mitgliedern mit bis zu 12 Cent pro KW-Stunde.

Das funktioniert dank eines cleveren Systems: Neun Primärkabinen verteilen im Burggrafenamt den Strom im ganzen Bezirk – lokal, schnell und verlustarm. Damit das funktioniert, müssen Produzent und Verbraucher innerhalb derselben Kabine angeschlossen sein. Eine technische Hürde, aber auch ein Vorteil: Strom wird dort verbraucht, wo er entsteht. Der lokal erzeugte Strom wird zwar nicht physisch direkt zum Nachbarn geleitet – aber über die sogenannten Primärkabinen im Bezirk wird der eingespeiste Strom dort verteilt, wo er gebraucht wird. „Das macht das Stromnetz effizienter und entlastet die großen überregionalen Leitungen“, erklärt Werner Gadner.

Waschmaschine bei Sonnenschein

„Es ist ein Umdenken notwendig“, sagt Lanas Vizebürgermeister und Vorstandsmitglied der EBB . „Wenn die Sonne scheint, läuft die Waschmaschine – nicht abends um sieben.“ Dieser bewusste Umgang mit Energie, das Verschieben des Verbrauchs auf Zeiten hoher Produktion, ist ein zentraler Baustein des Modells. Besonders Betriebe könnten profitieren: Wer flexible Produktionszeiten hat, kann kostenbewusst und ökologisch handeln – und gleichzeitig die lokale Wirtschaft stärken. Denn der Strom kommt nicht mehr anonym vom internationalen Markt, sondern direkt vom Nachbardach.

Kein kommerzielles Projekt

Das betont auch Gampers Stellvertreterin in der EBB, die Bürgermeisterin von Vöran Da-

niela Mittelberger: „Wer Mitglied wird, setzt ein Zeichen. Für bewussten Energieverbrauch, für Regionalität, für die Zukunft.“ Die EBB ist nicht gewinnorientiert. Überschüsse fließen zurück in die Gemeinschaft – etwa durch Förderbeiträge, die allen zugutekommen, auch jenen ohne eigene Anlage.

„Wir können nicht weitermachen wie bisher,“ sagt Mittelberger. Für sie ist klar: Wer Teil der Genossenschaft wird, trägt aktiv zur Energiewende bei – im Kleinen, aber mit großer Wirkung.

Energiegemeinschaften in Südtirol

Die Energiegemeinschaft Burggrafenamt steht nicht allein. In Südtirol gibt es bereits mehrere solcher Initiativen, im Eisacktal, in Pontives, Jenesien, im Tauferer Ahrntal und Sarntal. Pioniere sind das „Vinschgauer Energie Konsortium“ und die „EUM“ in Moos im Passei-

ertal– eine der ersten und erfolgreichsten Genossenschaften im Land. Die Bewegung wächst. Ulrich Gamper ist als Präsident der Bezirksgemeinschaft auch für das Thema Energie zuständig – und bringt die Idee aktiv in weitere Gemeinden. Sein Ziel: In möglichst vielen Gemeinden sollen Menschen selbst entscheiden können, Teil der Energiewende zu sein – nicht nur als Zuschauer, sondern als aktive Gestalter.

Schon jetzt haben sich weitere Gemeinden und Betriebe angekündigt, beizutreten. Auch eine stärkere Zusammenarbeit mit Schulen, Tourismusbetrieben und sozialen Einrichtungen ist angedacht. Die EBB soll nicht nur Strom liefern – sondern Verantwortung, Bildung und Zukunftsperspektive. „Es geht um mehr als nur Strom“, sagt Gamper: „Es geht um eine neue Haltung zur Zukunft und

um weniger Abhängigkeit.“ Die EBB verringert die Abhängigkeit von Konzernen.

Drei Fragen ...

Wer steht hinter der Energiegemeinschaft und Bürgergenossenschaft Burggrafenamt?

Ulrich Gamper: Hinter der EBB stehen Vertreter der Gemeinden des Burggrafenamtes und seit über einem Jahr viele sozial engagierte Bürger mit großem Interesse im Bereich der erneuerbaren Energie.

Warum sollte man beitreten?

Ulrich Gamper: Jedes Mitglied stärkt unsere Gemeinschaft vor Ort, erhöht die Chance im Bereich Energie selbst mitzubestimmen und minimiert längerfristig die Abhängigkeit von großen Konzernen.

Wie sehen Sie die Zukunft der EBB?

Ulrich Gamper: Die Genossenschaft fördert ihre Mitglieder durch die Weiterleitung der staatlichen Beiträge und dadurch auch die erneuerbaren Energien. Die Bevölkerung vor Ort ist ein wichtiger Ansprechpartner im Energiebereich, der sich in den nächsten Jahren sehr verändern wird und große Chancen bietet, die wir nicht versäumen sollten.

Daniela Mittelberger: Ich sehe die EBBEnergiegemeinschaft und Bürgergenossenschaft Burggrafenamt in Zukunft als Genossenschaft, die im Burggrafenamt als Ansprechpartner und lokaler Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien auftritt und Investitionen umsetzt, von denen alle Mitglieder profitieren.

Der britische Journalist Ian Betteridge hat einmal geschrieben, dass jede Überschrift, die mit einem Fragezeichen endet, mit einem Nein beantwortet werden kann. Insofern sollte man vorsichtig sein, wenn in Schlagzeilen Fragen gestellt werden. Im Falle des rotbärtigen Staufers gibt es trotz fehlender Spuren in Marling doch eine Geschichte zu erzählen, in der Straßen eine Rolle spielen.

Es war der 22. Mai 1977. Im Marlinger Musikpavillon wurde die Partnerschaft der Burggräfler Gemeinde mit Gelnhausen aus der Taufe gehoben. In feierlichem Rahmen unterschrieben die damaligen Bürgermeister der beiden Orte, Josef Gamper und Jürgen Michaelis, die Partnerschaftsurkunden. Dies war der Anfang einer Freundschaft, die mittlerweile seit fast einem halben Jahrhundert hält und von Vereinen sowie der Bevölkerung aktiv getragen wird. Dass man sich gegenseitig zu verschiedenen Anlässen besucht, gehört zum Standardrepertoire von Beziehungen dieser Art. Und dass gerade Musikkapellen und Chöre für einen lebendigen Austausch sorgen, ebenfalls. Hervorzuheben ist die gemeinsame Begeisterung für Briefmarken. In Marling wurde mit Hilfe der Gelnhäuser Sammler eine Jugendgruppe aufgebaut und seit 1981 organisierte man abwechselnd Ausstellungen.

Eine Stadt in Hessen

Gelnhausen ist eine Stadt mit gut 23.000 Einwohnern im deutschen Bundesland Hessen. Ihre Ursprünge gehen auf das Jahr 1170 zurück, als der Stauferkaiser Friedrich Barbarossa drei kleinere Orte, von denen einer den Namen Gelnhausen trug, zu einer Stadt zusammenlegen ließ. Die Lage war verkehrsgünstig, da sich die Handelsstraße von Frankfurt am Main nach Leipzig hier mit mehreren Wegen kreuzte. Mit der Stadtgründung waren auch kaiserliche Privilegien verbunden, darunter die Befreiung von Zöllen. Für Händler wurde es so attraktiv,

sich in Gelnhausen niederzulassen. Mit dem Stapelrecht der Stadt zwang man zudem durchziehende Kaufleute, ihre Waren für einen bestimmten Zeitraum auf dem örtlichen Stapelplatz zu lagern und anzubieten. Weil sich dadurch der Preis für die fremden Waren erhöhte, kam dies den örtlichen Händlern zugute. Kauften sich die Wanderhändler hingegen von dieser Verpflichtung frei, füllte dies die Kassen der Stadt zusätzlich. Dem raschen Aufstieg von Gelnhausen stand nichts im Wege. Bereits zehn Jahre nach der Gründung war die Stadt Schauplatz eines bedeutenden Hoftages, auf dem Heinrich dem Löwen in Abwesenheit der Prozess gemacht wurde. Heinrich, ein Vetter Barbarossas, wurde von diesem zunächst gefördert, fiel dann aber in Ungnade und verlor sein Herzogtum Sachsen.

Die Verbindung Gelnhausens zu Friedrich Barbarossa führte dazu, dass sich die Stadt neben vier weiteren Orten seit 1978 offiziell Barbarossa-Stadt nennen darf. Da das Heilige Römische Reich keine Hauptstadt besaß und die Kaiser meist von Ort zu Ort zogen, benötigten sie und ihre Begleiter Wohnstützpunkte, sogenannte Pfalzen. Die Kaiserpfalz in Gelnhausen, die Barbarossa-Burg, stammt ebenfalls aus der Gründungszeit und gilt heute, obwohl eine Ruine, als besterhaltene Kaiserpfalz aus der Stauferzeit mit nahezu ausschließlich originaler Bausubstanz. Für die Geschichte Gelnhausens ist der rotbärtige Friedrich eine zentrale Figur. Dass die Städteplaner ihm daher eine Straße gewidmet und dafür eine der Hauptstraßen durch den Ort ausgewählt haben, verwundert wenig. Wer die Barbarossastraße entlangfährt und rechts abbiegt, gelangt in die Burgstraße und trifft schließlich auf die genannte Pfalz. Wer hingegen etwas weiter fährt und einen kleineren, steilen Weg links sucht, der kommt in den Marlinger Weg – benannt nach der Südtiroler Partnergemeinde. Doch zurück zu Marling selbst: Da 1980 zum 800. Jubiläum des Gelnhäuser Hoftages eine Sonderbriefmarke mit Barbarossa erschien und im Jahr darauf die erste gemeinsame Briefmarkenausstellung in Marling stattfand, war der Stauferkaiser zumindest auf Papier dort.

Christian Zelger

-Zart, bunt und voller Aroma – Getrocknete Blüten bringen Farbe, Duft und feinen Geschmack auf den Teller. Ein Hauch von Sommer für jede Küche.

von Elisabeth Tappeiner

Getrocknete Blüten sind weit mehr als bloße Dekoration. Sie bereichern die Küche mit feinen Aromen, zarten Farben und einem Hauch von Eleganz. Beim Trocknen verlieren Blüten zwar ihre Frische, behalten jedoch ihre Duftstoffe und oft auch ihre natürliche Farbe. So lassen sich Rosen, Lavendel, Ringelblumen, Kornblumen oder Malven vielseitig einsetzen. In Salaten, Desserts, auf Torten oder Pralinen set zen sie farbige Akzente, während sie in Teemischungen, Zucker oder Salz feine Blütendüfte verströmen.

Auch herzhafte Gerichte profitieren: Borretschblüten oder Thymianblüten verleihen Butter, Frischkäse oder Kräutermischungen eine blumige Note. Getrocknet halten sie sich monatelang, am besten dunkel und luftdicht gelagert. So bringen sie auch in der kalten Jahreszeit ein Stück Sommer auf den Teller. Als duftende, farbenfrohe und überraschend aromatische Zutat für kreative Küchenideen erntet

Gabriela vom Märzengut in ihrem kleinen Kräutergarten verschiedene Blüten und verkauft sie im Hofladen oder auf kleineren Märkten.

Gabriela, wie bist du zu den Blüten gekommen?

Eigentlich sind wir ja ein Obstbaubetrieb. Aber das Werkeln im Garten macht mir Spaß und Freude und ist mir ein Ausgleich. Da ich auch was für das Auge im

Garten haben wollte, gibt es bei mir immer auch Blumen. Als die Kinder dann größer wurden, fing ich mit dem Trocknen der Blüten an und machte Blütenmischungen daraus, die bei den Leuten sehr gut ankommen.

Wo setzt ihr auf Nachhaltigkeit?

Der Garten ist klein. Wir sind kein großer Kräuterbetrieb. Es ist alles Handarbeit und wirklich ohne Behandlungen. Zum Trocknen hat mein Mann mir einen Solardör-

rapparat gebaut. So kann die Sonne die Blumen ohne Strom trocknen.

Was wünschst du dir von Südtirol? Viele Sachen werden zu hochklassig veredelt und verpackt. Ich wünschte, wir würden mit unseren Produkten in Südtirol wieder mehr auf dem Boden bleiben. Es ist mittlerweile sogar oft so, dass die edle Verpackung mehr kostet, als das Produkt, das drinnen ist. So sollte es nicht sein.

Genug ist nicht genug! Gepriesen werde Der Herbst! Kein Ast, der seiner Frucht entbehrte! Tief beugt sich mancher allzu reich beschwerte, Der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde. Genug ist nicht genug! Es lacht im Laube! Die saftge Pfirsche winkt dem durstgen Munde! Die trunknen Wespen summen in die Runde: „Genug ist nicht genug!" um eine Traube. Genug ist nicht genug! Mit vollen Zügen Schlürft Dichtergeist am Borne des Genusses, Das Herz, auch es bedarf des Überflusses, Genug kann nie und nimmermehr genügen.

Conrad Ferdinand Meyer

St. Pauls-Eppan – Die gleichgestellte Mittelschule Mariengarten des Deutschen Ordens ist ein besonderer Ort des Lernens und Lebens. Als Tagesschule, die auf den christlichen Grundwerten aufbaut, steht sie sowohl Mädchen als auch Jungen offen und bietet ein modernes Bildungsangebot, das junge Menschen stärkt, fördert und sie auf ein erfolgreiches Leben in Beruf und Gesellschaft vorbereitet. In einer wertschätzenden Gemeinschaft erfahren die Schülerinnen und Schüler Rückhalt und Motivation. Die Freude am Lernen wächst – ebenso wie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das pädagogische Konzept schließt auch den Nachmittag mit ein: Zusätzlich zum Vormittagsunterricht finden an zwei Nachmittagen pro Woche zusätzliche Unterrichtseinheiten statt, an drei weiteren ermöglichen betreute Lernzeiten konzentriertes Arbeiten mit indi-

vidueller Unterstützung. Doch auch Erholung und Freizeit kommen nicht zu kurz: Der Sportplatz, die Bibliothek und der weitläufige Klosterpark mit Schwimmbad laden zu Bewegung, Kreativität und gemeinschaftlichem Erleben ein. Ein besonderes Angebot des Mariengartens ist das Internat, das ausschließlich Mädchen offen.steht. In einer geschützten und sicheren Umgebung teilen die Schülerinnen ihren Alltag mit Gleichaltrigen. Die herzliche, familiäre Atmosphäre des Heims fördert nicht nur den

Zusammenhalt, sondern schafft auch Raum, um persönlich zu wachsen, wodurch diese Zeit zu einer wertvollen Lebensphase wird, die die Mädchen nachhaltig prägt. Nicht selten entstehen dabei Freundschaften fürs Leben. Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr laufen bereits. Gerne können interessierte Familien den Mariengarten bei einer Hausführung in Kleingruppen persönlich kennenlernen. Das engagierte Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!

Deutscher Orden Österreich - Italien Internatsschule

Mariengarten

39057 St. Pauls-Eppan Schloss-Warth-Weg 31 Tel. 0471 1390499 sekretariat@mariengarten.it www.mariengarten.it

Garantiert exzellent seit 2005! Das Qualitätszeichen Südtirol wird 20 Jahre alt

Was möchte ich daheim auf dem Teller haben oder für meine Hotel- und Restaurantgäste aus der Küche schicken? Bei der bewussten Entscheidung für hochwertige Lebensmittel aus der Region, dient das Qualitätszeichen Südtirol (QZ) seit 2005 als Kompass. Im Handel markiert es ausgewählte Produkte mit einer Qualität deutlich über dem gesetzlichen Standard.

Gleichzeitig steht es für geprüfte Qualität und garantierte Herkunft. Konsequente Kriterien und strenge Richtlinien stiften Vertrauen. Dafür, dass sie eingehalten werden, sorgen unabhängige und zertifizierte Kontrollstellen mit regelmäßigen Überprüfungen – im Betrieb und am Produkt.

Als Nachfolger, der seit 1976 existierenden Schutzmarke Südtirol umfasst das QZ heute elf Produktkategorien. 200 direkte Markennutzer:innen haben einen Vertrag mit dem Land Südtirol. Dazu kommen Zulieferer:innen wie rund 4000 Milchbäuerinnen und Milchbauern, die indirekt vom Label profitieren.

Sabine Erb, Bäckerei Erb: „Regiokorn bedeutet für mich die Veredelung hochwertiger Rohstoffe. Daraus entstehen exzellente, authentische und natürliche Backwaren. Wo Südtirol drauf ist, ist auch Südtirol drin. Echter Genuss aus unserer Heimat. Dafür steht das Qualitätszeichen Südtirol.“

Mehr Infos unter: www.qualitaetsuedtirol. com/20-jahre

Die folgenden Produkte tragen das Qualitätszeichen Südtirol:

Obstprodukte

La Società

Wenn es im Zentrum von Naturns nach frisch gebratenen Kastanien riecht und die Gläser beim Anstoßen mit Suser klirren, dann ist wieder Törggelezeit!

Das wöchentliche Herbst-Törggelen immer Mittwochs im Oktober (1., 8., 15., 22., 29. Oktober) am Dorfbrunnen, bei welchem sich nicht nur Einheimische, sondern auch Gäste gerne zu Kastanien, Krapfen und Suser treffen, ist ein kleiner Vorgeschmack auf das mittlerweile überall bekannte und beliebte „Törggelefest“ am 12. Oktober auf dem Rathausplatz in Naturns. Zum Festauftakt spielen ab 10:30 Uhr „Die Vinschger“ und ab Mittag sorgen

„Die Jungen Pseirer“ mit traditioneller Volksmusik für ordentliche Fest-Stimmung. Der Sportverein Plaus verköstigt die Besucher mit typischen Südtiroler Törggelegerichten wie Hauswurst, Schweinernes, Törggeleteller, Kraut, Knödel, Krapfen und gebratenen Kastanien. Der Rathausplatz in Naturns wird zum Erlebnis für Genuss und Geselligkeit. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.

Die Tourismusgenossenschaft Naturns lädt ein zum

La Società Cooperativa Turistica Naturno invita alla castagnata

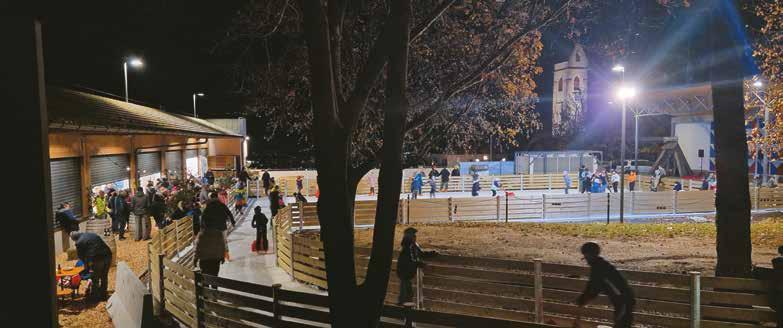

-Marling hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit Innovationsgeist überzeugt. Mit der Eröffnung des neuen Eislaufplatzes „Marlinger Eiszauber“ 2024 setzt der Standort ein weiteres Zeichen. Nun soll die Initiative weitergeführt werden.

von Philipp Genetti

Die 2880 Einwohner große Gemeinde Marling, ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte

im Burggrafenamt und vor allem für seine starke Wein- und Obstwirtschaft bekannt. Ein starker

Wo das Einkaufen Freude macht!

Öffnungszeiten:

7.30 – 12.00; 15.00 – 18.30

Samstag: 7.30 – 12.00

Marling · Tel. 0039 0473 447 268 Kellerei- und Brennereipreise!

Wirtschaftsfaktor sind, neben dem Tourismus – wo der Standort gerne als Panoramaterrasse über Me-

ran erwähnt wird – auch Handwerk und Handel. Letztere Betriebe haben sich vor allem in den

Du willst mit deinen Händen anpacken und auf die Dächer hoch hinauf?

Werde Teil unseres Teams:

· abwechslungsreich

· arbeiten im Freien

· Weiterbildung

Wirtschaftszonen „Neuwies“ und „Forum“ nahe der Hauptdurchzugsstraße niedergelassen. Dazu zählen insbesondere die Spenglerei Waldner KG, die Serviceunternehmen Gartenbeauty und Cleanbeauty. Auch das Bauwesen ist mit den Bauexperten um Andreas Langebner stolz vertreten. Mit seinen vier Schaumweinproduzenten vor Ort hält Marling südtirolweit den Rekord als Dorf mit den meisten Sektherstellern. Seit 2013 befindet sich an der südlichen

Ortszufahrt auch der moderne Neubau des Hauptsitzes der Weinkellerei Meran. Sie bewirtschaftet mit ihren 350 Mitgliedern rund 245 ha Rebfläche im Burggrafenamt. Neben der großen Kellereigenossenschaft gibt es in Marling mehrere private Winzer, die die Trauben zu edlen Weinen oder Destillaten verarbeiten. Mehr über den Standort der „Marlinger WeinKultur“ erfährt man entlang des gleichnamigen Themenweges oder in der WeinKultur Passage

direkt am Dorfplatz. Dort befindet sich neben einigen Einkehrmöglichkeiten auch ein Nahversorger, eine Apotheke, das Gemeindehaus sowie ein örtliches Postbüro. Wenige Schritte vom Dorfplatz entfernt bildet das Vereinshaus Marling zusammen mit dem neu errichteten Festplatz auf der modernen Feuerwehrhalle einen wichtigen Anziehungspunkt im Dorf. Besonders beliebt ist für Familien auch der großzügige Spielplatz vor Ort. Während in den

warmen Monaten der Festplatz für zahlreiche Feste und Veranstaltungen lokaler Vereine genutzt wird, verwandelt sich der Platz seit 2024 im Winter in einen einzigartigen Erlebniseislaufplatz mit einem bunten Rahmenprogramm.

Der neue Eislaufplatz „Marlinger Eiszauber“

Die Idee zu einem winterlichen Treffpunkt auf dem Festplatz kam im Sommer 2024 von Thomas

F. Innerhofer Straße 2 39020 Marling 0473 447 216 info@traubenwirt.com www.traubenwirt.com

Hölzl, Obmann der Musikkapelle Marling. „Wir wollten in den ruhigeren Monaten einen zusätzlichen Anziehungspunkt schaffen, der die Dorfgemeinschaft belebt“, erklärt Hölzl im Interview. Dazu zählen insbesondere die Spenglerei Waldner KG, die Serviceunternehmen Gartenbeauty und Cleanbeauty. Auch das Bauwesen ist mit den Bauexperten um Andreas Langebner stolz vertreten. Nach intensiver Prüfung und ersten Gesprächen mit Günther Alber, einem erfahrenen Betreiber mobiler Eislaufbahnen, nahm das Projekt Gestalt an. „Wir haben

uns den Festplatz gemeinsam angeschaut und festgestellt: Hier lässt sich etwas Einzigartiges umsetzen“, so Hölzl. Unterstützt wurde die Idee von den strategischen Partnern Gemeinde Marling, Raiffeisenkasse und Tourismusverein Marling sowie von einigen örtlichen Firmen, die sich an den Fixkosten beteiligen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Einbindung des VKE, der bereits seit Jahren in den Wintermonaten Veranstaltungen wie die Nikolausfeier oder das Hirtenfeuer organisiert. „Diese Aktivitäten

konnten wir ideal in das neue Projekt integrieren“, betont Hölzl. „So entstand ein stimmiges Konzept, das Tradition und Innovation verbindet.“

Am 5. Dezember war es so weit: Der Eislaufplatz eröffnete gemeinsam mit der Nikolausfeier. „Es war ein voller Erfolg“, berichtet Hölzl. „Wir brauchten keine Werbung – die Dorfgemeinschaft hat sofort reagiert.“ Das Konzept ging auf: Sechs Vereine erklärten sich bereit, den Betrieb tageweise zu übernehmen. Einnahmen aus Schlittschuhverleih deckten einen Teil der Fixkosten. Die Vereins-

platzverwaltung blieb Trägerin des Projekts, während die Vereine mit eigenen Ideen und Programmen für Abwechslung sorgten. Daraus entstand ein buntes Rahmenprogramm: Von Nikolausfeier, Theaterkabarett auf dem Eis, Eisdisco und Silvesterfeier bis zu musikalischen Umrahmungen durch die Musikkapelle und Eisstockschießen. „Es gab Eiskunstvorführungen, sportliche Wettbewerbe und zahlreiche Veranstaltungen – für Jung und Alt“, sagt Hölzl.

Der „Marlinger Eiszauber“ wurde schnell zu einem beliebten Treff-

punkt, nicht nur für Marlinger, sondern auch für Gäste aus den Nachbargemeinden. „Unser Ziel war es, eine sportliche Infrastruktur mit kulturellem Rahmenprogramm zu schaffen – und das zu familienfreundlichen Preisen“, betont Hölzl. Dafür wurde auch eine Saisonkarte eingeführt, die großen Zuspruch fand. Bereits um die 100 Abos konnten im ersten Jahr verkauft werden. Mittlerweile hat die Gemeindeverwaltung auch schon grünes Licht für die weitere Finanzierung der Initiative gegeben. Das bedeutet: der Eislaufplatz „Marlinger Eiszau-

ber“ kann heuer weitergeführt werden und präsentiert sich in der Ausgabe 2.0. „Von Nikolaus bis Ende Jänner öffnet der Eislaufplatz dann wieder seine Tore, wochentags von Nachmittag bis Abend und am Wochenende voraussichtlich wieder ganztags.“, erklärt Hölzl. „Wir werden auch heuer wieder intensiv mit den Marlinger Vereinen zusammenarbeiten, gemeinsam mit dem VKE, den strategischen Partnern und den Firmen aus dem Dorf, um wieder ein buntes Programm anzubieten.“ Für Hölzl ist klar: „Die Idee mag von mir gekom-

men sein, aber die Initiative war von Anfang an ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem alle mitgeholfen haben, aus dem Verwaltungskomitee, wie von den vielen ehrenamtlichen Helfern, insbesondere aus den Marlinger Vereinen.“ Was den Eislaufplatz in

Marling strukturell von den mobilen Eisflächen der Nachbargemeinden unterscheidet, ist auch ein kleiner Eisweg, der den klassischen Platzcharakter aufbricht und so dem „Marlinger Eiszauber“ seine ganz besondere Eigennote verleiht.

Man muss Zustimmung für seine Arbeit suchen, nicht Beifall.

Restaurierung von Sakralund Profanbauten

• Maurer- und Verputzarbeiten

• Statische Sicherungsarbeiten

• Entsalzungen und Hinterlüftungen

• Gewölbebau

Marling, Gampenstraße 49 · Tel. & Fax 0473 222 361 info@langebner.com · www.langebner.com

-Ein klares Bekenntnis zu Qualität und Beständigkeit in Schlanders.

von Michael Andres

SCHLANDERS - Ein Bauprojekt bringt stets zahlreiche Herausforderungen mit sich. Damit es gelingt, müssen viele Beteiligte reibungslos zusammenarbeiten.

In Schlanders ist genau das gelungen: Der Traum vom Eigenheim wurde Realität – ein gelungenes Beispiel für Teamarbeit, Planung und Qualität. Doch der Reihe nach.

Lieferung der gesamten Türen

Ein Haus am Hang

Für die Planung verantwortlich zeichneten die Architekten Katja Trauner und Christian Monsorno vom Architekturbüro Monsorno-Trauner. Das neue Reihenhaus liegt in der Erweiterungszone Trogacker, etwas unterhalb des Bahnhofs von Schlanders. Dort wurden auf einem Grundstück vier Parzellen geschaffen, auf denen jeweils ein Reihenhaus Platz findet. Die vorhandene Hanglage sollte dabei nicht Hindernis sein, sondern Inspiration. „Der Durchführungsplan sah eine Staffelung entlang der Straße vor, und genau das haben wir im Entwurf aufgegriffen“, erklärt Architekt Christian Monsorno. Das Gelände fällt zur Gartenseite ab, und dieser Höhenunterschied wird im Haus selbst spürbar. Der Wohnraum im Erdgeschoss öffnet sich mit einer angenehmen Raumhöhe nach Süden, wo eine großzügige, überdachte Terrasse entsteht. Dahinter liegt der private Bereich mit einer nicht einsehbaren Abendzone, welche durch konzeptionell stimmig geplante Möbel und einer akustisch wirksamen Holzdecke definiert ist. „Uns war wichtig, diesen Raum nicht nur funktional, sondern auch atmosphärisch zu gestalten – dieser Rückzugsort ist das Herzstück und der Mittelpunkt zugleich“, so Trauner. Um das Gebäude stimmig in die Umgebung einzubinden, wurde der Garten etwas abgesenkt. Dadurch konnte die Raumhöhe im Wohnbereich angemessen erhöht werden, was die Wichtigkeit des Wohnraumes betont. Die Einfriedungsmauer wurde niedriger ausgeführt und auch die Garage fügt sich harmonisch ins Gelände.

Eine besondere planerische Entscheidung zeigt sich im Inneren: Die Treppenhäuser wurden hintereinander angeordnet. „Dadurch konnten wir die Wohnräume spürbar verbreitern – ein Gewinn, vor allem bei schmal parzellierten Reihenhäusern, der sich im täglichen Leben sofort bemerkbar macht“, betont Trauner. Diese Lösung verleiht den Räumen Großzügigkeit, ohne zusätzliche Fläche zu beanspruchen. Die klare Organisation zeigt sich auch in der Gliederung der Außenräume. Jede Einheit verfügt über private Stellplätze im Freien sowie mehrere Plätze in der Tiefgarage. Eine Baumbepflanzung entlang der Zufahrt sorgt für Begrünung und angenehme Verschattung. Die Fassade ist bewusst zurückhaltend gestaltet: weiße Putzflächen, rhythmisch gesetzte Öffnungen und raumhohe Fenster auf der Gartenseite. „Wir wollten ein Haus, das nicht laut wirkt, sondern in sich stimmig und funktional bleibt“, erklärt die Architektin.

Heizen mit System und Atmosphäre

Für eine umweltfreundliche Energieversorgung setzt das Haus auf eine Kombination aus Photovoltaikanlage und Wärmepumpe. Entwickelt wurde das maßgeschneiderte Konzept vom Prader Elektrofachbetrieb Pirmatek – es gewährleistet eine saubere, nachhaltige und über große Teile des Jahres unabhängige Warmwasser- und Stromversorgung. „Langlebigkeit war uns von Anfang an ein Anliegen.

AUSFÜHRUNG DER

„Die Zusammenarbeit aller Beteiligten funktionierte reibungslos“.

Wir entschieden uns für robuste, bewährte Materialien, die dauerhaft Bestand haben. Das gilt für die technische Ausstattung genauso wie für die baulichen Details“ so der Bauherr. Auch im Bereich Lichtgestaltung konnte Pirmatek Akzente setzen: Ein durchdachtes, ganzheitliches Lichtkonzept verleiht dem Haus eine warme, einladende Atmosphäre – jeder Raum erhält damit seinen eigenen, stimmigen Charakter. Darüber hinaus wurde das Unternehmen auch mit der Sicherheits- und Smarthome-Technik beauftragt. So sorgen moderne Systeme nicht nur für ein hohes Maß an Sicherheit, sondern erleichtern dank intelligenter Steuerung auch viele Abläufe im Alltag.

Zusammenarbeit und Umsetzung

Bis aus einer Idee tatsächlich ein Haus wird, ist es bekanntermaßen ein langer Weg. Von der Absicherung der Baugrube über die Fundamentierung, den Rohbau bis hin zu Innenausbau und Malerarbeiten musste Schritt für Schritt alles ineinandergreifen. Entscheidend dafür war die enge Kooperation aller Beteiligten. „Wir konnten auf erfahrene und zuverlässige Handwerksbetriebe setzen“, sagt die Architektin. „Das gute Miteinander war von Beginn an spürbar und hat sich bis zum Abschluss gehalten. So war es möglich, Schwierigkeiten rasch zu lösen und gemeinsam nach vorne zu schauen.“ Die Bauherrenschaft selbst war intensiv

Der Bauherr

eingebunden. Viele Ideen entstanden im Dialog, manches wurde verworfen, anderes weiterentwickelt. „Das Endergebnis lebt von dieser Zusammenarbeit“, fasst Trauner zusammen. Durch angeregtes Diskutieren und Abwägen habe sich ein unverwechselbares, vielfältiges Gebäude entwickelt. „Es ist ein Haus, das auf die Familie zugeschnitten ist, mit vielfältigen Räumen, differenzierten Höhen und klaren Bezügen zum Außenraum“, unterstreicht die Architektin.

Wohnen in Südtirol – zwischen Anspruch und Realität

Ein Projekt wie dieses zeigt, wie viel Kreativität notwendig ist, um in Südtirol Wohnraum zu schaffen. Flächen sind knapp, die gesetzlichen Vorgaben streng, und dennoch bleibt der Wunsch nach einem individuellen Eigenheim groß. „Wir müssen mit dem arbeiten, was vorhanden ist“, sagt Trauner. „Unser Ziel ist es, die begrenzten Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen und trotzdem jedes Mal ein eigenständiges, unverwechselbares Haus zu schaffen.“ Im Fall von Schlanders ist dies gelungen: Ein Eigenheim, das sich in seine Umgebung einfügt, das architektonisch prägnant und zugleich zurückhaltend ist, das den Bewohnern Raum, Licht und Atmosphäre bietet. Und das ein Beispiel dafür ist, dass auch unter schwierigen Rahmenbedingungen qualitätsvolle Architektur entstehen kann – getragen von einem klaren Bekenntnis zu Beständigkeit.

FENSTER

FASSADEN

TÜREN

SONNENSCHUTZ

In Zusammenarbeit mit der „DIE KINDERWELT“

Ein bekannter Astronom aus dem 16. Jahrhundert war…

a) Galileo Galilei

b) Claudius Kepler

c) Nikolaus Kopernikus

Schreib die Antwort auf eine Karte und schick sie uns mit Angabe deines Alters bis Monatsende an: „Die BAZ“, Industriestr. 1/5, 39011 Lana oder per E-Mail an info@diekinderwelt.it

Die Gewinnerin der Juli-BAZ-Kinderseite heißt Sandra Pixner, 5 Jahre

Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von der Buchhandlung Athesia, Meran.

ES GIBT WAS ZU GEWINNEN! EinKarten-Ratespiel für Kids ab 6

Mein gruseliges

Halloween - Bastelbuch

Verlag: Edition Michael Fischer/ EMF Verlag

ISBN 13: 978-3745907421

Alter: 5 – 10 Jahre

Liebe Kinder!

Kastanienkranz

Material Kastanien, Naturmaterial, wie bunte Blätter, Stöckchen, Eicheln, Fruchtstände von Blumen, Altpapier, Krepppapier, Blumendraht, einen Rest Wolle in Naturfarben, Bändchen, eine Klebepistole und Patronen,

Anleitung: Aus dem Altpapier wird ganz grob eine Kranzform geknuddelt. Diese Form wird mit Krepppapier umschlagen und gut festgedrückt. Um dem Kranz noch mehr Stabilität zu geben, wird er mit Blumendraht umwickelt. Nun wird der Kranz mit Wolle umwickelt. So vorbereitet kleben wir allerlei Naturmaterialien und Kastanien auf den Kranz. Oben wird noch ein Anhänger aus Draht eingeflochten, fertig!

Text und Foto: https://www.kidsweb.de/ kastanienkranz-basteln

Ist der Mond ein Teil der Ur-Erde?

Es ist heute wissenschaftlich anerkannt, dass der Mond aus den Trümmern eines gewaltigen Zusammenstoßes zwischen der Erde und einem anderen Planeten entstanden ist. Bei dem „Giant Impact“ vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren soll die Ur-Erde von dem Planeten gestreift worden sein, sodass große Mengen der beiden Himmelskörper in den Erdorbit geschleudert wurden. Aus diesen Trümmern verdichtete sich innerhalb einiger tausend Jahre der Mond.

In der frühen Geschichte unseres Sonnensystems waren Zusammenstöße zwischen Planeten ein häufiges Ereignis. Auch die Erde entstand durch eine Vielzahl solcher Kollisionen, die zu einem allmählichen Anwachsen bis zu ihrer heutigen Größe führten. Der „Giant Impact“ (englisch: gewaltiger Einschlag) war jedoch ein in seinem Ausmaß einmaliges Ereignis in unserem Sonnensystem. Er ist mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Ereignis im Wachstum der Erde und markiert damit das Ende der Erdentstehung. Die Geburt des Mondes gilt daher zugleich als die Geburtsstunde der Erde.

Text und Foto: https://www.helles-koepfchen.de/der_mond_ist_ein_teil_der_ur-erde.html

Wer hat Lust, uns sein buntestes selbstgemaltes Herbstbild zu schicken? Wenn du daran teilnehmen möchtest, schicke spätestens innerhalb 20. Oktober ein Foto von deinem Bild an info@diekinderwelt.it . Dem Gewinner bzw. der Gewinnerin winkt ein kleines Spiel. Wir freuen uns!

Liebe Herbstgrüße - Dein DIE KINDERWELT-Team

Alle Infos direkt im Büro: DIE KINDERWELT Sozialgenossenschaft Boznerstraße 78 39011 Lana Tel. 0473 211634 info@diekinderwelt.it www.diekinderwelt.it

-In Laatsch im Obervinschgau ist mit der Errichtung des Calva-Steinhauses ein individueller Rückzugsort für besondere Gäste entstanden von Ingeborg Rainalter

Kiefernhainweg 85, Prad am Stilfserjoch T 0473 616 024 · M 346 74 26 906 · E info@rieku.it

Laatsch – In unmittelbarer Nähe zu ihrem Restaurant Calva im Ortskern von Laatsch erwarben die jungen Gastronomen Elisabeth Alber gemeinsam mit ihrem Partner Norbert Koska das leer stehende, baufällige „Nantl-Haus Nr. 77“ mit der Idee, drei Ferienapartments zu errichten. Dabei war es ihnen gemeinsam mit dem beauftragten Planer Geometer Horst Thöni wichtig, das historische Natursteinmauerwerk des Gebäudes zu bewahren und daraus etwas Einzigartiges zu schaffen. Historisches Bauen mit Naturstein basiert auf jahrhundertealter Technik, bei der der Naturstein wegen seiner Robustheit und ästhetischen Vielfalt verwendet wurde. Dieser traditionelle Ansatz ermöglichte nicht nur langlebige, sondern auch ökologisch vorteilhafte Bauten mit einem Gefühl von Beständigkeit. Das Haus Nr. 77, das „Nantl-Haus“, ist 1893 bei einem großen Dorfbrand, dem fast das ganze Laatscher Oberdorf zum Opfer fiel, bis auf die Grundmauern abgebrannt. 1894 wurde es wieder aufgebaut.

„Unsere Gäste bestätigen uns mehrfach, dass sie sich in den bewusst zurückhaltenden Ferienwohnungen wohl, entspannt und heimelig fühlen.“

Elisabeth Alber

Natursteine bieten natürlich-ästhetische Optik

Im Jahr 2021 wurde das Hauptmerkmal des Gebäudes, das Außenmauerwerk fachmännisch freigelegt, sandgestrahlt und die Fugen erneuert. Nach einer kurzen Unterbrechung erfolgte die Erweiterung der bestehenden Struktur in moderner Holzbauweise, um eine klare gestalterische Trennung zwischen Alt und Neu zu schaffen. Als verbindendes, zugleich abgrenzendes Element wurde eine Abdeckung aus Stahlplatten eingesetzt. Die Wärmedämmung wurde innen angebracht und eine Fußbodenheizung installiert. Trotz der niedrigen Raumhöhen von lediglich 2,25 m konnten drei hochwertige, geräumige Ferienwohnungen errichtet werden. Die reduzierte Materialwahl aus Stahl, Naturstein, Beton, Holz und Glas hebt die ursprüngliche Struktur klar hervor. Das erhaltene Giebelelement im obersten Geschoss sowie ein zurückversetzter Balkon betonen den Übergang zwischen alt und neu. Durch

die vorhandenen Öffnungen ergeben sich eindrucksvolle Durch- und Ausblicke auf den Kirchturm und die umliegende Bergwelt.

Einfach und auf natürliche Weise charmant

Auch im Inneren der Ferienwohnungen wurden Teile des Natursteinmauerwerks sichtbar belassen, wodurch in Kombination mit der neuen Einrichtung ein markanter Kontrast und ein zusätzliches Highlight entstanden sind. Die Einrichtung ist bewusst dezent, zurückhaltend und zeitlos in maßgefertigter Weißtanne gehalten. „Wir wollten den Apartments als Kontrast zum ausdrucksstarken Vinschger Steinhaus ein zurückhaltendes, nordisches Flair geben“, erzählt Elisabeth Alber. „Unsere Gäste haben uns mehrfach bestätigt, dass sie sich in den heimeligen Ferienwohnungen sehr wohl und geborgen fühlen“. Die Apartments sind einfach und damit auf natürliche Weise charmant“. Die Böden sind im stark frequentierten Wohn- und Essbereich gefliest, während in den Schlafzimmern Langtauferer Lärchenholz verwendet wurde. Es herrscht ein angenehmes Raumklima hinter den Steinmauern; eine hochwertige, edle Ausstattung mit eleganten Vorhängen und Stoffen ergänzt das Wohlgefühl. „Eine Besonderheit begeistert alle unsere Gäste: ein offener Wasserwaal verläuft direkt unter dem Haus und sorgt Tag und Nacht für ein beruhigendes Rauschen“, erzählt Elisabeth Alber.

Besonderes Augenmerk galt dem Zugang zu den beiden Ferienapartments im Obergeschoss: eine aufwendig gestaltete Fertigteiltreppe aus Beton, sandgestrahlt und ohne sichtbare Stütze wurde angebracht, deren Realisierung eine statische Herausforderung darstellte. Heute wirkt die Treppe mit den Podesten wie ein monolithisches Element. Das entstandene Schmuckstück in Laatsch ist eine Aufwertung für den Ortskern. Es hebt sich von der Masse ab und macht gleichzeitig handwerkliche Qualität sichtbar. Gelungen ist dies dank dem hervorragenden Zusammenspiel zwischen Bauherren, Planer und den vielen Handwerksbetrieben und Zulieferern, die sich um eine termingerechte und professionelle Durchführung der Arbeiten bemüht haben.

Ausführung der Elektroarbeiten

-Diverse Trends und Herausforderungen beeinflussen und verändern die Bäckerbranche stetig. Dazu zählen das veränderte Konsumverhalten der Kunden, Fachkräftemangel im Bäckerhandwerk, Preisdruck durch Supermärkte und Discounter, oder der immer stärkere Wunsch nach ökologischer und nachhaltiger Herstellung.

von Markus Auerbach

Hochwertige Zutaten für eine gesunde Ernährung werden immer wichtiger. Ebenso wichtig ist eine nachhaltige Produktion. Gewünscht werden Bio-Produkte, Brot und Gebäck ohne Zusatzstoffe sowie glutenfreie Alternativen. Auf diese Wünsche müssen Brothersteller und Bäckereien im Allgemeinen reagieren und ihr Angebot entsprechend erweitern und anpassen. Wichtig ist den Verbrauchern zudem eine transparente Produktinformation.

Das Bäckerhandwerk in Südtirol blickt optimistisch in die Zukunft.

Trotz der Herausforderungen des modernen Marktes gibt es mehrere Faktoren, die darauf hindeuten, dass handwerklich hergestellte Backwaren auch weiterhin gefragt sein werden.

Die Verbindung traditioneller Techniken mit innovativen Ansätzen eröffnet den Bäckereien der Region vielversprechende Perspektiven. Ein zentraler Aspekt, der zur rosigen Zukunft des Bäckerhandwerks beiträgt, ist die anhaltende Beliebtheit handgemachter Backwaren. Verbraucher schätzen die Qualität und den Geschmack, die industriell gefertigte Produkte oft nicht bieten können. Zudem das Bewusstsein für gesunde und regi-

onale Ernährung wächst, und in diesem Zusammenhang spielt das

Bäckerhandwerk eine entscheidende Rolle. Die Bäcker in Südtirol

Brot im Kopf?

WERDE BÄCKER*IN –wir retten täglich Leben, schon beim Frühstück.

sind nicht nur Hersteller, sondern auch Botschafter ihrer Kultur und ihrer hochwertigen Rohstoffe.

Qualifizierte Fachkräfte

Eine weitere wichtige Komponente für den Erfolg der Branche ist die Notwendigkeit, qualifizierte Fachkräfte auszubilden. Die Nachfrage nach hochwertigen, handwerklich gefertigten Backwaren ist gestiegen, da Verbraucher zunehmend Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Dies erfordert umfassendes Wissen über Zutaten, Herstellungsprozesse und Ernährung. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Innovation. Die Branche entwickelt sich weiter und es entstehen neue Trends wie glutenfreie oder vegane Produkte. Um diese Entwicklungen zu verstehen und umzu-

setzen, sind qualifizierte Fachkräfte notwendig. Darüber hinaus gewinnt die Digitalisierung auch in der Bäckereibranche zunehmend an Bedeutung. Fachkräfte müssen mit modernen Technologien vertraut sein, sei es in der Produktion, in der Logistik oder im Verkauf. Schließlich sorgt der Fachkräftemangel in vielen Regionen dafür, dass gut ausgebildete Mitarbeiter immer gefragter sind, um die Qualität und den Erfolg der Betriebe langfristig zu sichern. In einer immer anspruchsvolleren und wettbewerbsintensiveren Branche sind qualifizierte Fachkräfte unerlässlich.

Vielfalt an Spezialitäten

Ein weiterer Vorteil der Bäckereien in Südtirol ist die große Vielfalt an Spezialitäten.

Laut der Bäckerinnung Südtirol kann jede Bäckerei stolz auf ihre einzigartigen Produkte sein, die oft auf regionalen Rezepten und Traditionen basieren. Diese Individualität unterscheidet sie von großen, anonymen Backfabriken und ist für Kunden einGrund, lokal einzukaufen. Die persönliche Note jeder Bäckerei und der individuelle Service, der den Kunden geboten wird, stärken die Kundenbindung und machen die Einkaufserfahrung unverwechselbar. Im Burggrafenamt gibt es viele Bäckereien, die traditionelle und regionale Spezialitäten anbieten. Zu den bekanntesten zählen die Bäckerei Schmiedl in Lana und „Mein Beck “(hat eine neue Filiale in Nals mit einer großen Glasfront, die Einblicke in die Backstube gewährt).

Trotz all dieser positiven Aspekte steht die Branche vor einer entscheidenden Herausforderung: Es gilt, Tradition und Innovation müssen vereint werden, um das handwerkliche eEbe der Region zu bewahren. Die Bäcker müssen Wege finden, ihre traditionellen Rezepte und Herstellungstechniken in einen modernen Kontext zu übertragen. Dies könnte z.B. die Einbindung neuer Technologien in den Produktionsprozess oder die Entwicklung neuer Produkte beinhalten, die dennoch den traditionellen Handwerkstechniken treu bleiben. So kann das Bäckerhandwerk nicht nur seine Wurzeln ehren und sich gleichzeitig zukunftssicher aufstellen.

-Für einen gesunden Schlafrhythmus ist die sogenannte innere Uhr verantwortlich. Sie sitzt im Hypothalamus, dem Teil im Gehirn, der für die Steuerung des vegetativen Nervensystems zuständig ist. Beeinflusst wird der Takt der inneren Uhr durch das Hormon Melatonin: es macht uns schläfrig. von Markus Auerbach

Seine Ausschüttung richtet sich nach dem Tag-Nacht-Wechsel. Die optimale Schlafdauer liegt

bei mindestens sieben Stunden. In einer Studie des Robert Koch-Instituts gab die Mehrheit der Befragten an, täglich zwischen sechs und acht Stunden täglich zu schlafen. In dieser Spanne liegt auch die

optimale Schlafdauer. Wissenschaftler empfehlen Erwachsenen in der Regel eine Schlafdauer von

mindestens sieben Stunden. Aber: Die tatsächliche optimale Schlafdauer ist jedoch äußerst individuell. Und sie verändert sich im Laufe des Lebens. Generell gilt: Wenn wir uns am Morgen wach und ausgeruht fühlen, haben wir ausreichend geschlafen. Ein gesunder Schlaf ist von entscheidender Bedeutung für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Er beeinflusst nicht nur unsere körperliche Fitness, sondern auch unsere geistige Leistungsfähigkeit und emotionale Stabilität. Doch der Weg zu einem erholsamen Schlaf

ist oft mit verschiedenen Herausforderungen gepflastert. Es gibt zahlreiche Faktoren, die unseren Schlaf beeinflussen können.

Die Wahrnehmung während des Schlafs

Obwohl wir glauben, im Schlaf vollständig von der Außenwelt abgeschottet zu sein, bleibt unser Bewusstsein aktiv. Wir nehmen z.B. Geräusche, Schmerzen oder Licht wahr, selbst wenn wir schlafen. Diese Eindrücke können sich negativ auf die Schlafqualität aus wirken. Ein lautes Geräusch oder

ein plötzliches Licht können uns aus einem tiefen Schlaf reißen und uns das Gefühl der Frische am Morgen rauben. Daher ist es wichtig, ein ruhiges und dunkles Umfeld für die Nachtruhe zu schaffen.

Die Rolle des Gehirns im Schlaf

Mehrere Bereiche des Gehirns sind am Schlafprozess beteiligt und steuern unseren Schlaf-Wach-Rhyth mus. Diese Areale schütten ver schiedene Botenstoffe aus, die un

tenstoffe sind Noradrenalin, Adenosin und Melatonin. Noradrenalin hilft dabei, Aufmerksamkeit und Wachsamkeit zu regulieren, während Adenosin eine schlaffördernde Wirkung hat und im Verlauf des Tages ansteigt. Melatonin hingegen wird häufig auch als „Schlafhormon“ bezeichnet, da es abends vermehrt ausgeschüttet wird und die Schlafbereitschaft steigert.

matratzen-materassi böden-pavimenti markisen-tende da sole vorhänge-tendaggi polsterungen-imbottitura

matratzen-materassi böden-pavimenti markisen-tende da sole vorhänge-tendaggi polsterungen-imbottitura

Um einen erholsamen Schlaf zu fördern, ist es wichtig, auch auf

unsere Schlafhygiene und regelmäßige Rituale zu achten.

Machen Sie es sich bequem und wählen Sie die richtige Schlaftemperatur

Ein komfortables Bett und eine Raumtemperatur von idealerweie 16 bis 20 Grad Celsius sind grundlegend für einen guten Schlaf.

Helles Licht vermeiden

Helles Licht, insbesondere von Bildschirmen, kann die Schlafdauer erheblich verkürzen. Es ist daher ratsam, mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen das Licht zu dimmen und elektronische Geräte auszuschalten.

Das Smartphone in den Nachtmodus stellen

Viele Smartphones verfügen über einen solchen Modus, der das blaue Licht reduziert. Diese Funktion kann dabei helfen, die Melatonin-Produktion zu fördern und den Körper auf den Schlaf vorzubereiten.

Zur Ruhe kommen Entspannungstechniken wie Meditation, Lesen oder das Hören

von sanfter Musik können dabei helfen, die Gedanken zu beruhigen und sich auf den Schlaf einzustimmen.

Ein Einschlafritual schaffen

Ein regelmäßiges Einschlafritual, wie das Trinken eines Kräutertees oder eine kurze Yoga-Einheit, kann den Körper auf den Schlaf vorbereiten und den Übergang vom Wach- zum Schlafzustand erleichtern.

Verzichten Sie auf Alkohol, Koffein und schweres Essen

Diese Genussmittel können sich negativ auf die Schlafqualität auswirken. Daher ist es ratsam, sie insbesondere in den Stunden vor dem Schlafengehen zu meiden, um besser und erholsamer schlafen zu können und dem Körper echte Regeneration zu ermöglichen.

Auf den Mittagsschlaf verzichten

Ein kurzer Mittagsschlaf kann zwar erfrischend sein, er kann aber auch den Nachtschlaf stören. Wer Nachts Einschlafprobleme hat, sollte auf einen langen Mittagsschlaf verzichten.

Bewegung an der frischen Luft Regelmäßige körperliche Aktivität und Zeit in der Natur fördern einen gesunden Schlaf. Es wird jedoch empfohlen, körperliche Aktivitäten nicht direkt vor dem Schlafengehen auszuführen, da dies den Körper aufwühlen kann.

Ein gesunder Schlaf ist wichtig für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit.

Unsere schadstofffreien Naturmatratzen und hochwertige Bettware garantieren erholsame Nächte.

Legen Sie Ihren Schlaf in unsere Hände! Wir beraten Sie gerne.

Cornelia des Dorides ist Pfarrgemeinderatspräsidentin der Pfarrei St. Nikolaus in Meran und bringt viel Erfahrung und Leidenschaft für ihre Aufgabe mit.

Ihre Perspektiven und Einsichten sind geprägt von einem tiefen Engagement für die Gemeinschaft sowie einem starken Glauben an die Bedeutung der Zusammenarbeit innerhalb der Kirche. In ihren Bemühungen, die Pfarrei lebendig zu gestalten, verfolgt sie eine Vision, die auf Offenheit, Integration und den Dialog zwischen den Generationen abzielt.

Frau des Dorides, welche Projekte im Pfarrgemeinderat lagen Ihnen besonders am Herzen und wie haben diese die Pfarre verändert?

In erster Linie ist es Aufgabe des Pfarrgemeinderates, den Pfarrer und die Gemeinde in pastoralen Angelegenheiten zu unterstützen. Die ehrenamtliche Arbeit zu fördern, ist für uns ein zentrales

Anliegen. Großer Wert wird auch auf die Verkündigung des Evangeliums gelegt – in Form von Vorträgen, Bibelstunden mit geschulten Referenten, Andachten und meditativen Texten (speziell in der Weihnachts- und Osterzeit) Es hat mir immer viel Freude bereitet und das bereits seit 20 Jahren, derartige Angebote mit dem Pfarrgemeinderat zu organisieren und vorzubereiten. Dazu kommen die Organisation von Prozessionen, Bittgängen, der Patrozinium-Gottesdienst, die Fastenaktion „Suppensonntag“, das Fest der Jubelpaare u.a.m. Besonders beeindruckend war für mich, als 2017 das Fronleichnamsfest gemeinschaftlich begangen wurde. Alle zehn Pfarreien der Stadt Meran feierten mit Bischof Ivo Muser in der Stadtpfarr-

- Lagerist/Magazineur

- Externen Verkaufsberater

- Montage-Techniker

für die Montage von automatischen Toranlagen, Umzäunungen und Balkongeländern.

Motivierte und tüchtige Mitarbeiter sind stets willkommen.

Senden Sie uns eine Bewerbung per E-Mail oder melden Sie sich telefonisch für ein persönliches Gespräch.

Bewerbung unter: jobs@mortec.it oder 0471 96 25 10

kirche St. Nikolaus das Hochamt – musikalisch gestaltet von einem Gemeinschaftschor, Solisten und einem Orchester. Da nicht alle Gläubigen im Gotteshaus Platz hatten, wurde der Festgottesdienst vor dem Hauptportal auf einer Leinwand übertragen.

Welche Ziele haben Sie mit dem Pfarrgemeinderat verfolgt und welche Veränderungen erfüllen Sie dabei mit besonderem Stolz? Eine große Herausforderung war die Pandemie-Zeit: Es durften keine Gottesdienste abgehalten werden. Es war uns jedoch, in Kooperation mit Dekan Hans Pamer, gelungen, an hohen Feiertagen mit einem kleinen Team den Gläubigen die Mitfeier der Heiligen Messe mittels YouTube zu ermöglichen. Als die Gottesdienst-Besuche wieder erlaubt waren, musste zunächst noch ein Ordnungsdienst abgestellt werden. Sehr stolz bin ich auf den großen Zusammenhalt in unserer Pfarrgemeinde in der Zeit des krankheitsbedingten Ausfalls unseres ehemaligen Dekans Hans Pamer. Wir mussten auf keine einzige Heilige Messe verzichten. Besonders danken möchte ich in diesem Zusammenhang Herrn Dekan i.R. Albert Schönthaler, der in dieser schwierigen Zeit in allen Belangen unser Ansprechpartner war.

Was motiviert Sie, sich in der Pfarrei St. Nikolaus zu engagieren, und welche Botschaft möchten Sie anderen mitgeben, die über ein Ehrenamt nachdenken?

Ich bin in einer sehr christlich geprägten Familie aufgewachsen und meine Eltern haben mir Nächstenliebe immer vorgelebt. Ehrenamtliches Engagement bereitet mir einfach Freude! Damit verbinde ich: Gutes tun und gemeinsam etwas bewegen. Daraus

ergibt sich oft auch ein weiterer positiver Effekt: Man erkennt ganz neue Fähigkeiten und Stärken an sich. Interessierten möchte ich auf den Weg geben, sich ehrenamtlich einzubringen, um sich für die Gemeinschaft einzubringen. Hinzu kommt, dass das Gefühl, gebraucht zu werden und etwas Positives zu bewirken, das eigene Wohlbefinden fördert und dabei hilft, Stress abzubauen.

Wie hat Ihr beruflicher Werdegang Ihre Arbeit im Pfarrgemeinderat geprägt, und welche Erfahrungen waren für Ihre Rolle als Präsidentin besonders hilfreich? Nach Matura (Handelsakademie) in Steyr (OÖ) und Romanistikstudium in Salzburg „landete“ ich in der Fliesenbranche als Chefsekretärin. Es hat mir großen Spaß gemacht, einerseits selbständig zu arbeiten als auch im Team Entscheidungen zu treffen. Diese Erfahrungen waren und sind für mein Amt als Pfarrgemeinderats-Präsidentin sehr nützlich. Außerdem hatte ich selten Probleme, vor einem Publikum aufzutreten. Heute kommt mir all dies bei Lesungen, Ansprachen, Andachten usw. sehr zu Gute.

Welche weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten haben Sie übernommen und wie haben diese Ihr

Verständnis für die Gemeinde geprägt?

Noch vor Eintritt in die Schützenkompanie Meran als Chronistin habe ich mich ehrenamtlich auch auf Orts- und Bezirksebene bei einer politischen Partei eingebracht. Aufgrund der Tatsache, dass die Schützen auch sehr im kirchlichen Leben eingebunden sind, ergab sich ein intensiver Kontakt mit der Stadtpfarre St. Nikolaus, wo ich in der Folge zuerst Mitglied bei der kfb-Frauengruppe wurde und einige Monate später für den Pfarrgemeinderat kandidierte. Im Laufe der Jahre kam dann noch die Aus-

übung des Lektorendienstes dazu. Außerdem wurde ich Chormitglied in der Frauensinggruppe St. Nikolaus. Meine langjährigen ehrenamtlichen Erfahrungen haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich in sämtlichen Bereichen aktiv einzubringen, um auf diese Weise für viele Menschen ein Vorbild zu sein und sie fester an ihre Pfarre zu binden.

Welche Hoffnungen haben Sie für die Zukunft der Pfarrei St. Nikolaus, und welche Rolle sollte die Gemeinde in einer sich wandelnden Gesellschaft spielen? In erster Linie geht es darum,

Genuss, Gesundheit und regionale Produkte

Hoffnung zu leben, die auf dem Glauben basiert und Menschen dazu inspiriert, sich auf etwas Größeres hin zu orientieren. Das geht aber nur, wenn den Kirchenbesuchern eine echte spirituelle Erfahrung ermöglicht wird, anstatt nur formale Rituale anzubieten. Weiters hoffe ich, allein schon aufgrund des Priestermangels, auf mehr Akzeptanz für die Abhaltung von Wortgottesfeiern, d.h. eine verstärkte inhaltliche Einbindung der Laien. Persönlich wünsche ich mir eine stärkere Präsenz und Verantwortung der Frauen in der katholischen Kirche. Das müsste beim Mitspracherecht

anfangen, denn bereits jetzt agieren die bei der kirchlichen Arbeit an vorderster Front. In Bezug auf die Rolle der Gemeinde in einer sich wandelnden Gesellschaft, bin ich der Meinung, dass sich die Gemeinde anpassen muss, indem sie sich als zentralen Ort der Gemeinschaft und des sozialen Engagements sieht, also nicht lediglich als Treffpunkt religiöser Feiern. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf einem guten Weg sind, den wir seit dem 30. August 2025 mit unserem neuen Dekan und Pfarrer Mario Gretter gemeinsam bestreiten.

Am Sonntag, 19. Oktober 2025, findet von 9 bis 17 Uhr das 30. Biofest auf dem Peter-Thalguter-Platz in Algund statt. Was vor drei Jahrzehnten als kleines Fest im Kapuzinergarten begann, hat sich inzwischen zu einer beliebten Plattform entwickelt, auf der Produzenten und Konsumenten biologischer Lebensmittel miteinander ins Gespräch kommen.

Ziel des Festes ist es, die Konsumenten für biologische Lebensmittel aus heimischer Produktion

zu sensibilisieren. Gleichzeitig bietet das Fest Biobauern die Gelegenheit, ihre Betriebe und Produkte einem interessierten Publikum vorzustellen – ein sogenannter „Brückenschlag“ zwischen Erzeugern und Verbrauchern. In Zeiten von Globalisierung und der fortschreitenden Genmanipulation von Obst und Gemüse ist es besonders wichtig, den Konsumenten natürliche, unverfälschte Lebensmittel anzubieten. Auf diese Weise werden regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützt, die

Wertschätzung für Natur und Gesundheit gefördert und die Bedeutung nachhaltiger Landwirtschaft sichtbar gemacht. Organisiert wird das Jubiläumsfest von der Südtiroler Gesellschaft für Gesundheitsförderung (SGGF) und dem Bund Alternativer Anbauer (BAA). Die SGGF, ein ehrenamtlich tätiger Verein, bietet ein vielfältiges Angebot an vollwertigen, vegetarischen Speisen und informiert am Infostand über gesunde Ernährung. Die Besucher erwarten darüber hinaus zahlreiche Marktstän-

de mit selbstgemachten Produkten wie Filz- und Flechtarbeiten, Blumendekorationen, Holz- und Papierkunst. Das Programm wird durch Impulsvorträge zu Permakultur und Aromapflege zu Hause, eine Kinderwerkstatt, Kinderschminken und musikalische Unterhaltung abgerundet. Das Biofest bleibt damit, was es seit 30 Jahren ist: ein Treffpunkt für alle, die gesunde Ernährung, Natur und regionale Wertschöpfung schätzen.

Mit dem Haushaltsgesetz 2025 wurde der Bonus Elektrohaushaltsgeräte eingeführt, nun wurden auch die Durchführungsbestimmungen dazu veröffentlicht. Ziel ist es, die Energieeffizienz im häuslichen Bereich zu steigern, die Industrieproduktion zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

Kern des Programms ist ein staatlicher Zuschuss in Form eines Vouchers, der beim Kauf eines energieeffizienten Elektrogeräts eingelöst wird. Der Bonus beträgt 30% des Kaufpreises, maximal jedoch 100 Euro pro Gerät Haushalte mit einem ISEE Wert unter 25.000 Euro können bis zu 200 Euro erhalten. Gefördert wird ausschließlich der Kauf eines einzelnen Geräts pro Antragsteller, solange die insgesamt bereitgestellten 50 Millionen Euro

nicht ausgeschöpft sind. Voraussetzung ist die Rückgabe eines Altgeräts derselben Kategorie mit einer niedrigerer Energieklasse, das vom Händler fachgerecht entsorgt wird. Die förderfähigen Geräte müssen mindestens den folgenden Standards entsprechen: Waschmaschinen, Trockner und Öfen der Energieklasse A oder höher, Dunstabzugshauben der Klasse B, Geschirrspüler und Trockner mindestens der Klasse C, Kühlschränke und Gefriergeräte mindestens der Klasse D. Zudem gilt: Nur Geräte, die in der EU produziert werden, sind zulässig.

Die Abwicklung erfolgt über eine digitale Plattform, die von PagoPA betrieben wird. Wer vom Bonus profitieren möchte muss sich dort registrieren und den Voucher beantragen. Anhand von INPS-

und Meldeamtsdaten wird die Anspruchsberechtigung geprüft. Bei positivem Bescheid erhält der Verbraucher einen zeitlich befris teten Voucher, der mit seiner Steuernummer verknüpft ist. Der Händler reduziert den Kaufpreis entsprechend, erhält den Betrag aber erst nach Ablauf der Rück gabefrist vom Staat erstattet.

Auch Händler und Hersteller müssen sich auf der Plattform registrieren: Produzenten melden ihre Geräte mit allen technischen Daten an, während Verkäufer ihre Teilnahme und die Einhaltung der Entsorgungsrichtlinien nach weisen müssen.

Mit diesem Bonus verbindet der Gesetzgeber Klimaschutz mit Wirtschaftsförderung: Haushalte sparen beim Kauf effizienter Ge räte, während Industrie und Han del von einer gezielten Nachfrage

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 16. Oktober, 9.30 Uhr, heißt es „Vorhang auf für den WaltherPark“! Für Bozen öffnet sich damit ein neues Stadtquartier, das völlig neues urbanes Flair nach Bozen bringt – samt Möglichkeiten zum Flanieren, Einkaufen, Essen, Genießen.

Vielleicht hat es der eine oder die andere bereits erlebt: Am Rooftop des Hotels Falkensteiner Bozen WaltherPark – es ist seit Juli geöffnet –gibt es einen Vorgeschmack darauf, was das gesamte neue Stadtquartier bieten wird: Bozen wird hier richtig „Stadt“! Es ist ein neuer Ort, wie man ihn nirgends sonst in Bozen findet. Am Donnerstag, 16. Oktober um 9.30 Uhr beginnt das lange Eröffnungswochenende. Geboten wird ein Festival des Stadtquartiers mit einer Vielzahl an Attraktionen für jeden Geschmack: von einer spektakulären Lichtshow über Musik bis zu Kinderunterhaltung ... Und natürlich die Entdeckungsreise durch diese neue kleine Welt. Diese beginnt schon im Außenbereich mit dem neu angelegten, autofreien Bahnhofs- und Berloffapark, dem neuen Südtiroler Platz und viel Raum zum Flanieren und Betrachten des Umfelds und des Bauwerks, entworfen von einem der renommiertesten Architekten unserer Zeit, dem Pritzker-Preis-

träger Sir David Chipperfield. Durch großzü gige Eingangsportale geht es ins lichtdurchflu tete Innere, wo rund 80 Geschäfte ein neues Angebot für Bozen präsentieren: So zum Bei spiel der Supermarkt Esselunga, der als einziger in der Region erstmals ein neues Sortiment nach Südtirol bringt. Oder die Percassi Retail Group, die mit einem Nike- und Legogeschäft ebenso präsent ist wie mit einem Starbucks Café. Oder Peek & Cloppenburg mit einer breiten Auswahl an Bekleidungsmarken. Und viele andere Geschäfte, die in Bozen bzw. Süd tirol bisher noch nicht vertreten sind.

Sport und Genuss mit Rosengartenblick

Besonderes Highlight bietet das zweite Ober geschoss: Hier kommen Sportbegeisterte im Virgin Active Club ebenso auf ihre Kosten wie in der Boulderhalle Salewa Cube. Darüber

In der einst artenreichen Fauna der Etsch lebten über 30 einheimische Fischarten. Der zweitgrößte Fluss Italiens hat im Laufe der Jahre jedoch dramatische Veränderungen durchgemacht.

Die Begradigung und Einengung des Flusslaufs, die Industrialisierung, und die damit einhergehende Umweltverschmutzung haben zu einem gravierenden Rückgang der Fischpopulationen geführt.

Heute sind mehr als 60 Prozent der einst heimischen Fischarten entweder ausgestorben oder befinden sich in großer Gefahr.

Interview mit Dr. Alex Festi vom Fischereiverband Südtirol.

Welche Auswirkungen hatten die Begradigung und Einengung der Etsch sowie die Bonifizierungsmaßnahmen auf die Fischfauna?

Dr. Festi: Das große Artensterben in der Etsch begann vermutlich im Zuge der Bonifizierungsmaßnahmen in der Talsohle sowie der Begradigung und Einengung des Flusslaufs, wie wir ihn heute kennen. Dadurch gingen mehrere Habitattypen verloren, ebenso wie die damit verbundenen Fischarten. Typische kieslaichende Karpfenfische, wie der Pigo oder die Lau, sind infolgedessen verschwunden.

Wie bewerten Sie den Einfluss der Industrialisierung auf die Fischpopulationen der Etsch?

Die Industrialisierung hat die heimische Fischfauna auf zweifache Weise tiefgreifend verändert: durch den Bau von Wasserkraftwerken und durch die Errichtung großer Industrieanlagen. Zwischen den Weltkriegen wurde die Durchgängigkeit der Etsch durch Wehre bei Verona, Avio und Mori vollständig unterbrochen. Damit war es für Fische aus der Poebene oder dem Meer unmöglich geworden, die oberliegenden Gewässer zu erreichen. Ein markantes Beispiel dafür ist der Aal: Einst war er in allen Gräben und Seen des Etschtals unterhalb von Meran verbreitet und wurde regelmäßig gefischt –heute kommt er nur noch vereinzelt und ausschließlich dank Besatzmaßnahmen vor.

Auch in den Zuflüssen der Etsch kam es durch den Bau von Wasserkraftwerken mancherorts zur völligen Vernichtung der Fischfauna, insbesondere dort, wo Bäche komplett ausgeleitet wurden. Restwasser war bis in die 1980er Jahre kaum ein Thema. Hinzu kam die Belastung durch die aufkommende Schwerindustrie: Ab dem Ende des Ersten Weltkriegs führten ungeklärte Abwässer der großen Betriebe entlang der Etsch immer wieder zu wiederkehrendem, oft großflächigem Fischsterben. Dabei sind wohl auch einzelne Fischarten gänzlich verloren gegangen. Nicht zu unterschätzen ist zudem die Rolle der Landwirtschaft – vor allem in den kleineren Seitengewässern der Etsch. Bereits im 19. Jahr-

Tage der Romanik: Lokale Facetten einer Kunstepoche

Kirchen, Klöster, Burgen und Schlösser: An den „Tagen der Romanik“ am 11. und 12. Oktober 2025 öffnen 33 Kulturstätten in ganz Südtirol und in der nahen Schweiz ihre Tore für kostenlose Führungen.

Eintauchen ins klösterliche Leben von einst, eintreten in sonst unzugängliche Kapellen, hinter Burgmauern spähen –diese und weitere außergewöhnliche Erlebnisse ermöglichen die „Tage der Romanik“. Bei kostenlosen und exklusiven Führungen können die verborgenen Schönheiten und historischen Geheimnis-

se von bekannten, aber auch von unscheinbaren Denkmälern und Sakralbauten aus der Zeit zwischen 950 und der Mitte des 13. Jahrhunderts bewundert werden. Die Zeitreise in die Romanik führt vom Vinschgau über das Burggrafenamt und das Unterland bis ins Pustertal: zu mystischen Plätzen wie der St.-Veit-Kirche auf dem Tartscher Bühel, zu Burgen wie Hocheppan und Burg Taufers und zu Klöstern wie St. Johann in Müstair (CH) sowie Marienberg bei Burgeis. In Naturns gibt es in der St.-Prokulus-Kirche einen spannenden

hundert berichteten Zeitungen regelmäßig von Fischsterben infolge von Spritzmitteleinleitungen, was wohl auch zum lokalen Aussterben gewisser Arten beigetragen hat.

Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um die einheimischen Fischarten in der Etsch zu schützen und die Biodiversität wiederherzustellen?

Die wichtigste Maßnahme wäre zweifellos eine großflächige Renaturierung entlang der gesamten Etsch, um verlorene Lebensräume zurückzugewinnen. Derzeit ist dies jedoch utopisch, da es an geeigneten Flächen mangelt. Positiv hervorzuheben ist, dass die Wildbachverbauung in Südtirol keine Gelegenheit ungenutzt lässt, innerhalb der bestehenden Uferdämme ökomorphologische Verbesserungen umzusetzen. Auch kleinere Renaturierungen an Seitengewässern könnten einzelne Arten bereits wirkungsvoll unterstützen. Eine weitere entscheidende Maßnahme wäre die fischpassierbare Umgestaltung der Wehre bei Mori und Avio. Damit könnte der Lebensraum der Etsch zumindest zwischen Verona und Meran immer-

Vortrag über die „Unsicheren Zeiten im Mittelalter“.

Tramin wartet mit zwei Schmuckstücken mit reichen Freskenzyklen auf. Weiters im Programm befinden sich die Ausstellung „Empörung! Kloster Neustift im Bauernaufstand“ in der Engelsburg in Neustift sowie ein Quiz für Kinder in Prissian bei der St.-Jakob-Kirche.

Programm sowie Details zu allen Führungen und Sonderveranstaltungen: www.stiegenzumhimmel.it

hin rund 155 Kilometer wieder miteinander verbunden werden. Davon würden insbesondere noch vorhandene heimische Arten wie die Marmorierte Forelle, die Adriaäsche oder die Padanische Barbe profitieren. Darüber hinaus wären gezielte Projekte zur Stützung oder Wiederansiedlung gefährdeter Arten in geeigneten Lebensräumen sinnvoll. In Südtirol ist hier bereits das Aquatische Artenschutzzentrum sehr aktiv und liefert wichtige Beiträge für den Schutz und die Wiederherstellung der Fischfauna.

Könnten Sie erläutern, welche Rolle gebietsfremde Arten in diesem Zusammenhang spielen und wie sie die einheimischen Fischarten beeinflussen?

Gebietsfremde Fischarten stellen für die heimische Fischfauna eine erhebliche Bedrohung dar – und das auf zwei Ebenen. Zum einen kann es zu Hybridisierungen kommen: Wenn sich eingeführte Arten mit einheimischen kreuzen, gehen

genetische Eigenheiten verloren, die sich über Jahrtausende an die lokalen Bedingungen angepasst haben. Langfristig bedeutet das nicht nur den Verlust dieser Merkmale, sondern auch der gesamten Art. Das bekannteste Beispiel ist bei uns die Marmorierte Forelle, deren Bestand durch die Folgen der Kreuzungen mit der Bachforelle stark gefährdet ist. Zum anderen können gebietsfremde Arten durch Nahrungskonkurrenz oder direkte Prädation heimische Fische verdrängen oder sogar ausrotten. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Wels, der in vielen Gewässern Italiens die heimische Fischfauna stark unter Druck gesetzt hat.

Wie können Akteure gemeinsam Biodiversitätsverlust bekämpfen und die Bevölkerung für den Artenschutz sensibilisieren?

Leider beobachten wir derzeit nur sehr wenig Kommunikation zwischen den politischen und administrativen Bereichen von Südtirol,

Trentino und Veneto, wenn es um den Lebensraum Etsch geht. Wenn beispielsweise bei Verona an einer Fassung ein Fischpass gebaut wird, der exotischen Fischen erlaubt, auch flussaufwärts gelegene Abschnitte im Trentino zu besiedeln, entsteht ein ökologisches Problem. Oder wenn Südtirol nach dem neuesten Stand der Wissenschaft versucht, reine Marmorierte Forellen zu besetzen, andere Verwaltungen jedoch an längst überholten Konzepten festhalten, die der Art mehr schaden als nützen, haben

wir ebenfalls ein Problem. Neben der Verwaltung muss auch die Bevölkerung kontinuierlich sensibilisiert werden. Es kann nicht sein, dass in öffentlichen Gewässern immer wieder Fische oder Krebse auftauchen, die von Aquarianern ausgesetzt wurden. Es muss klar kommuniziert werden: Solche Tiere gehören nicht in die freie Wildbahn und sollten nicht freigesetzt, sondern – wenn nötig – tiergerecht getötet werden.

Markus Auerbach

FASZINIERENDE MYSTIK

Entdecken Sie kostenlose Führungen in 33 Kulturstätten in ganz Südtirol und in Graubünden. Ob Kirchen, Schlösser oder wunderschöne Fresken:

Sie ein in die Mystik der Romanik. 11.–12. Oktober 2025 www.stiegenzumhimmel.it

-Verborgene Kirchlein und Kapellen im Pfelderer Tal, von denen der eilig dahinfahrende Autofahrer nichts ahnt. Sie zeugen von der tiefen Frömmigkeit der Bergbevölkerung von einst.

von Christl Fink

Wir nehmen den Bus 240, der von Meran nach Pfelders fährt und steigen in Platt an der Haltestelle „Hütt in der Hilbe“ aus. Von dort aus beginnt unsere Wanderung.

Zum Sankt Josef-Kirchlein

Gleich geht es ohne Markierung direkt an einigen Häusern vorbei aufwärts – und schon sehen wir das Kirchlein. Leider ist es verschlossen, doch durch ein Seitenfenster können wir das Altarbild sehen, das wohl dem bekannten Ahrntaler Priestermaler Joh. Baptist Oberkofler zuzuschreiben ist, sowie eine hl. Notburga.