QUET MAR en Normandie

Anonyme, Cap de Flamanville, Manche, vers 1910

Anonyme, Cap de Flamanville, Manche, vers 1910

Anonyme, Le Havre, le Grand Quai, vers 1920

Anonyme, Le Havre, le Grand Quai, vers 1920

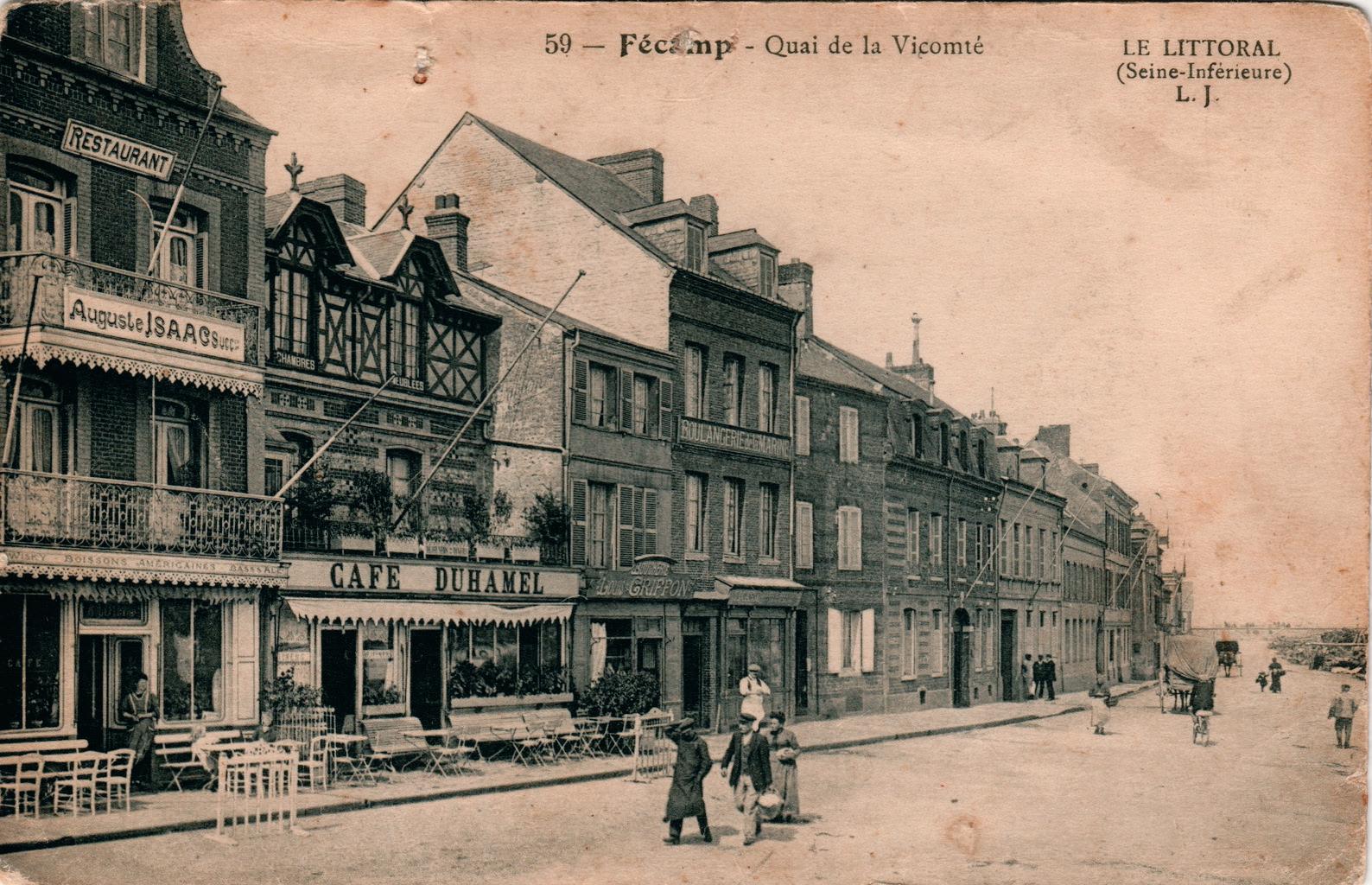

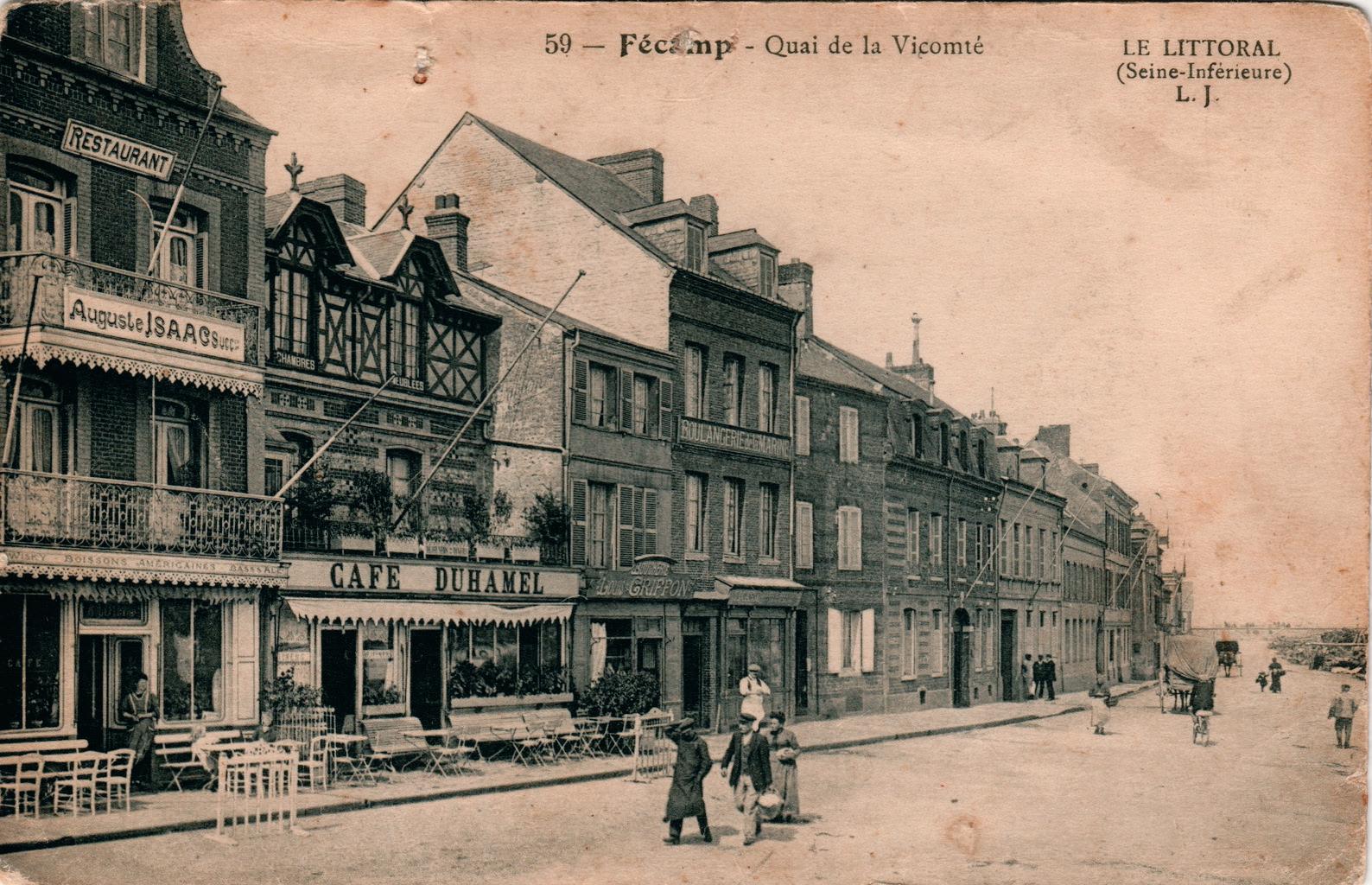

Anonyme, La Plage de Fécamp, vers 1900

Anonyme, La Plage de Fécamp, vers 1900

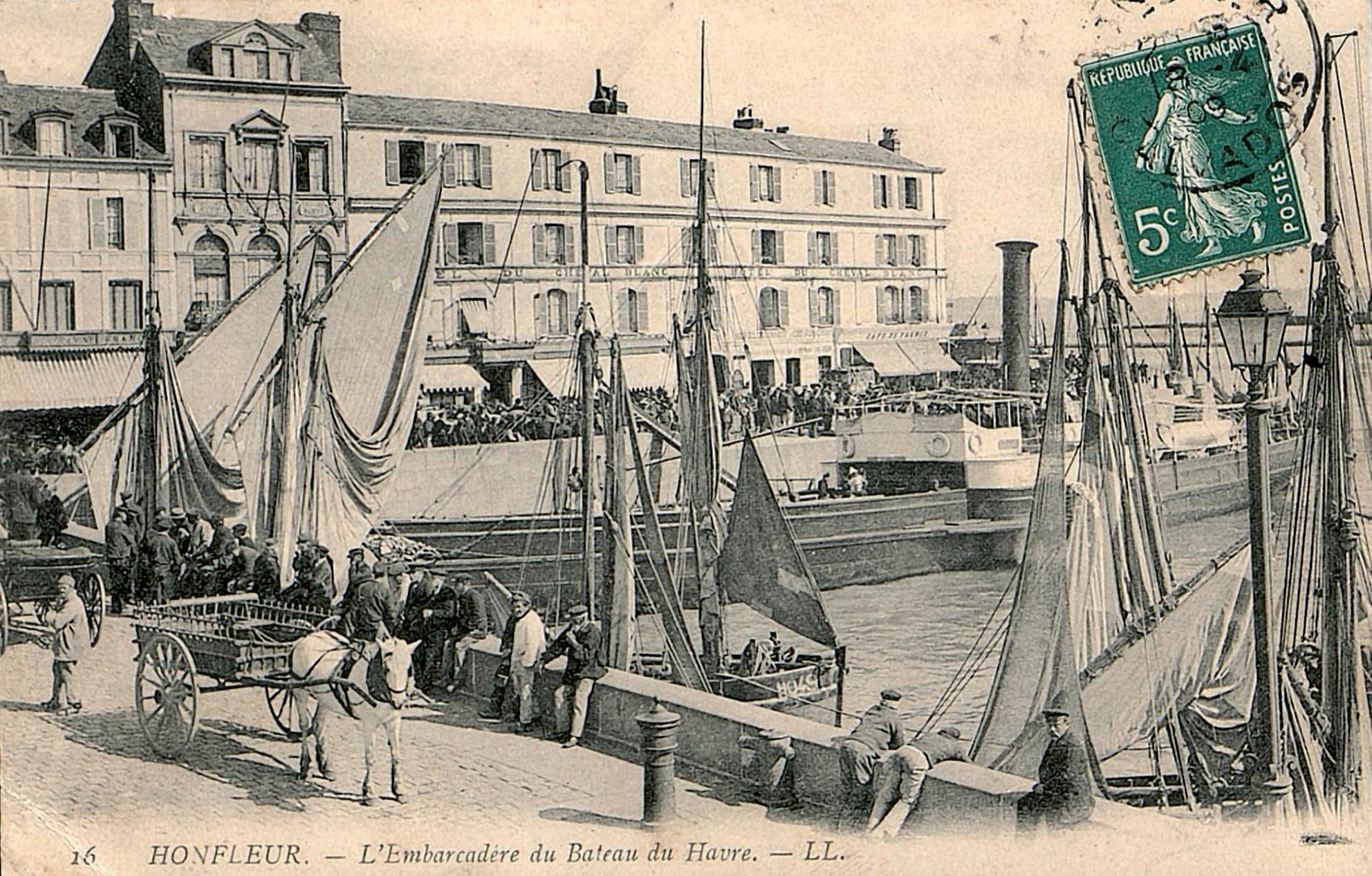

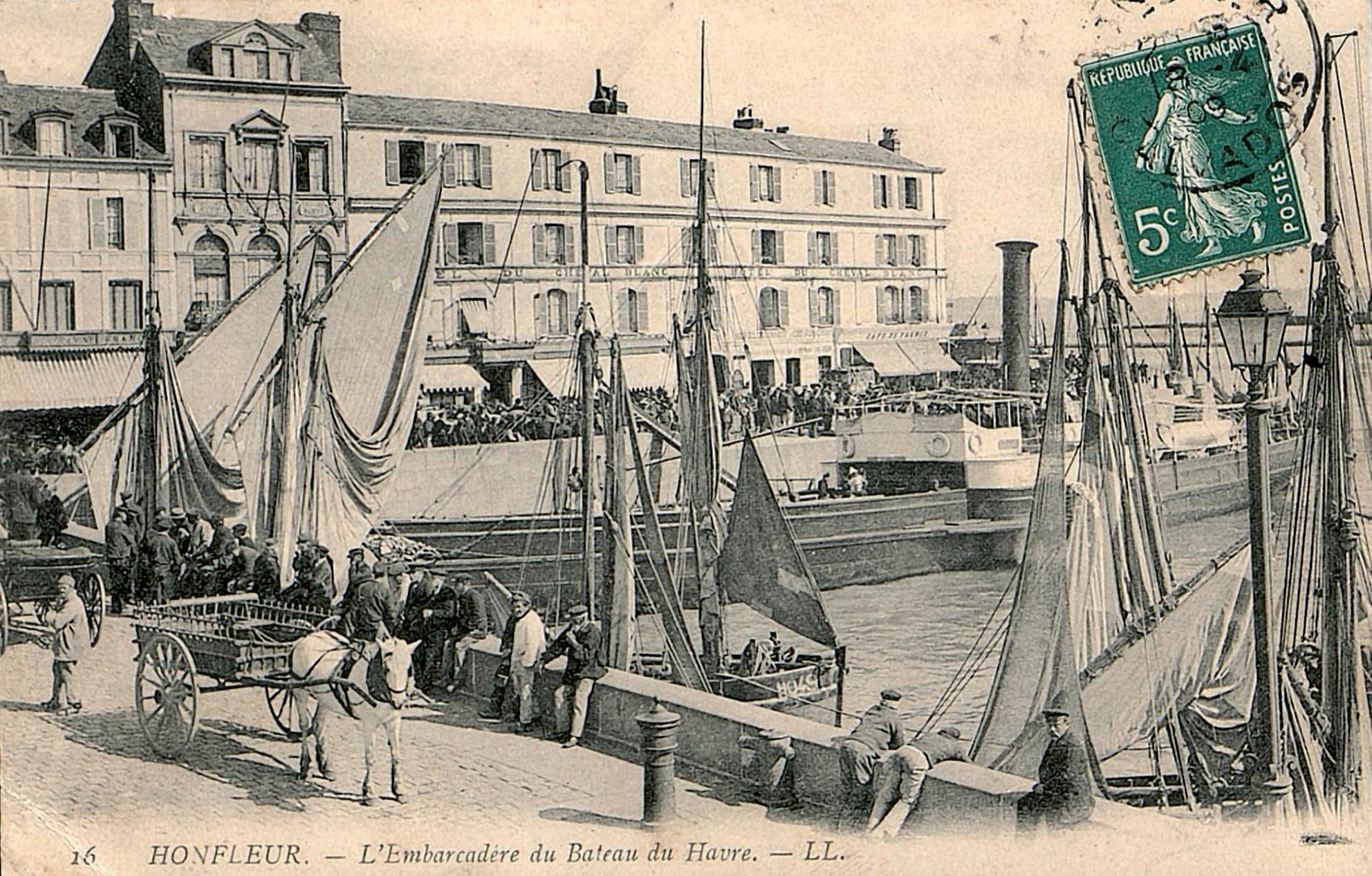

Agence Roll, Le Port de Honfleur, 1922 Paris, BNF

Agence Roll, Le Port de Honfleur, 1922 Paris, BNF

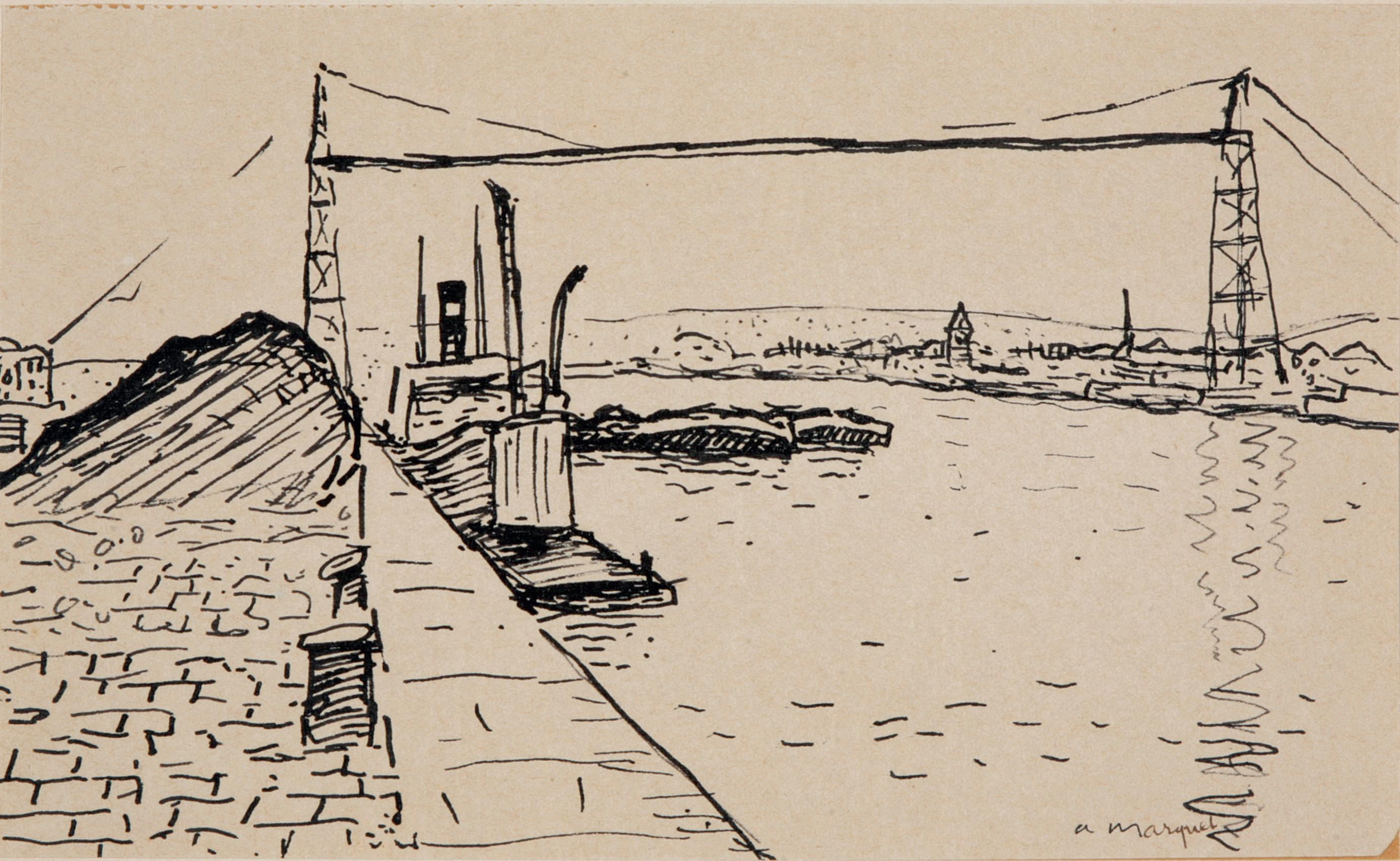

Anonyme, Rouen, les quais et le pont transbordeur, vers 1912

Anonyme, Rouen, les quais et le pont transbordeur, vers 1912

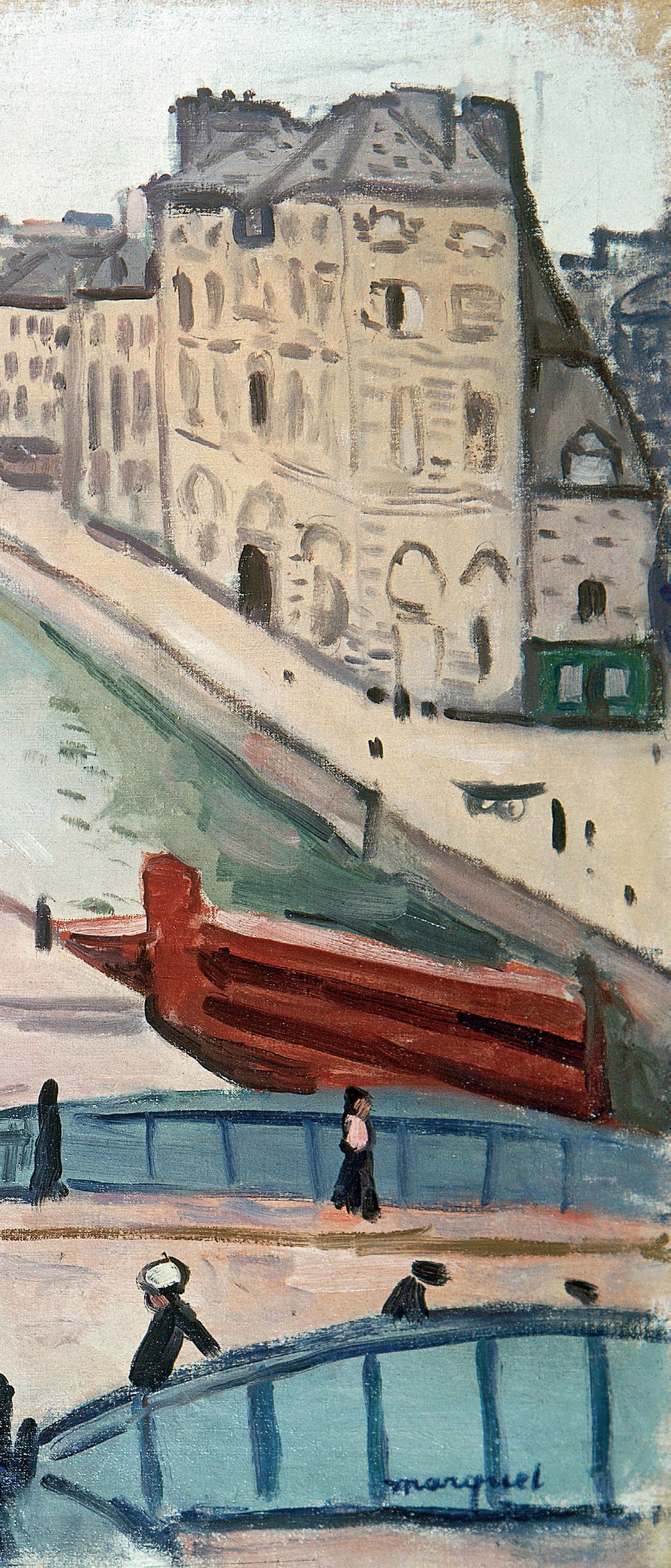

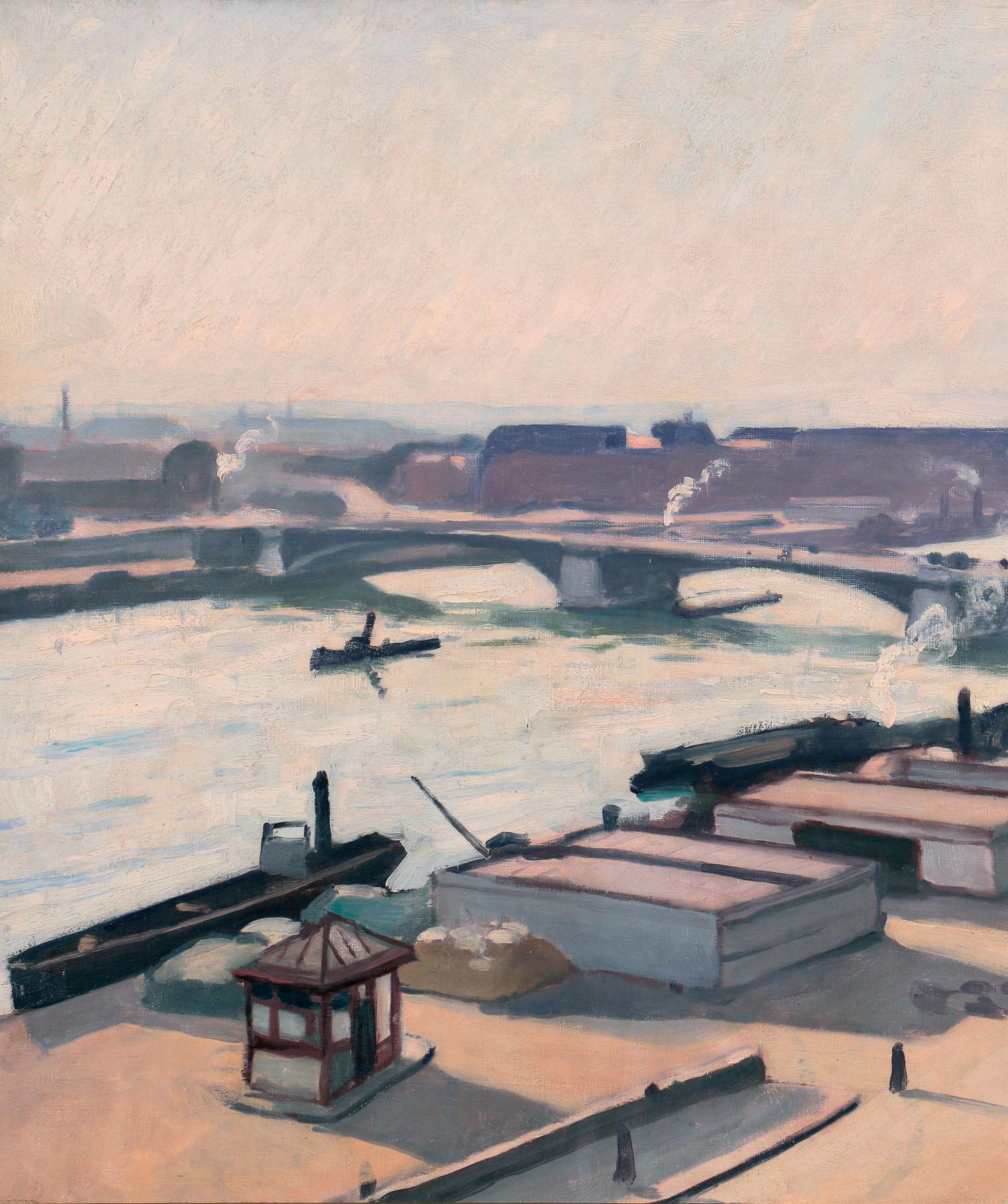

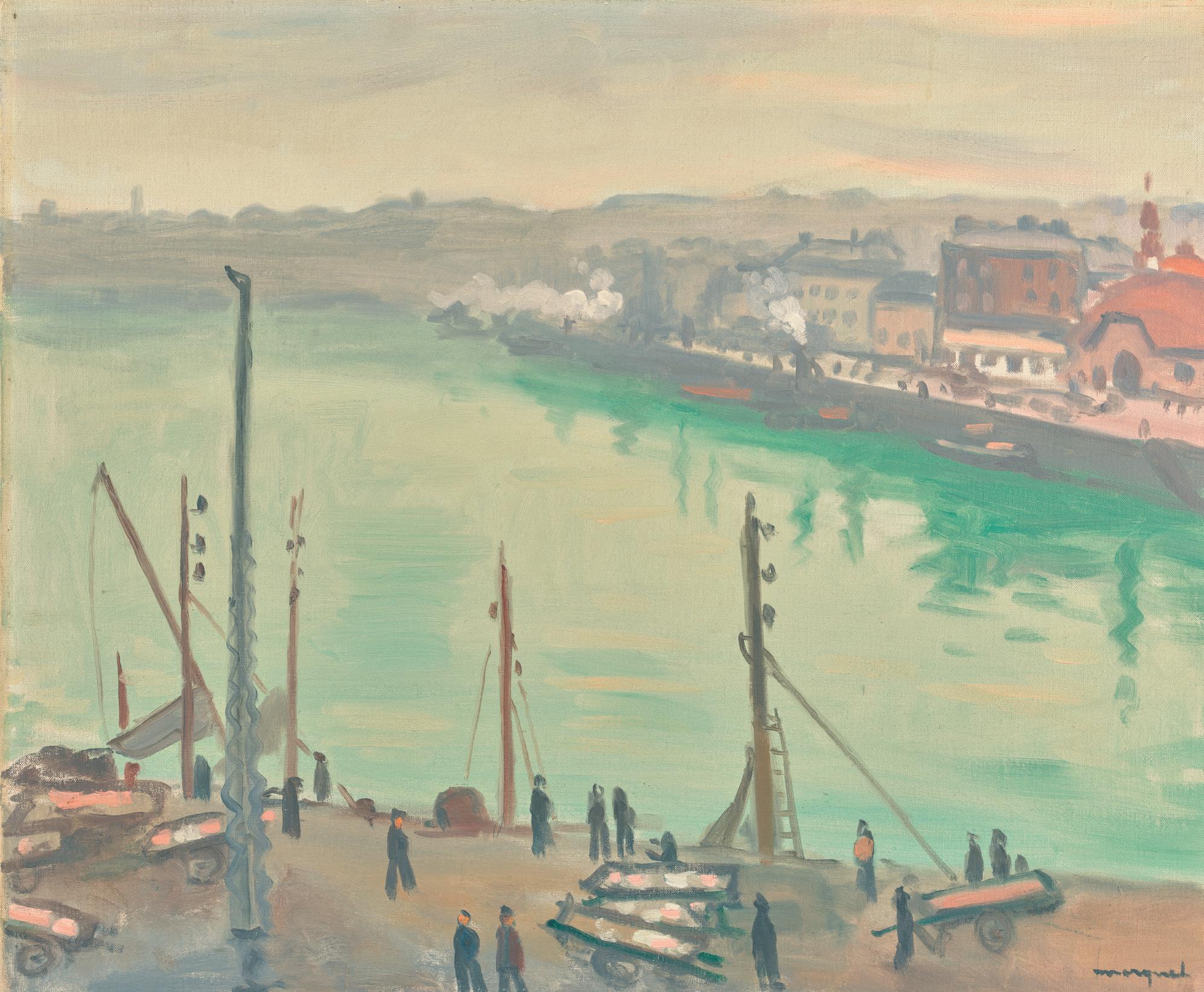

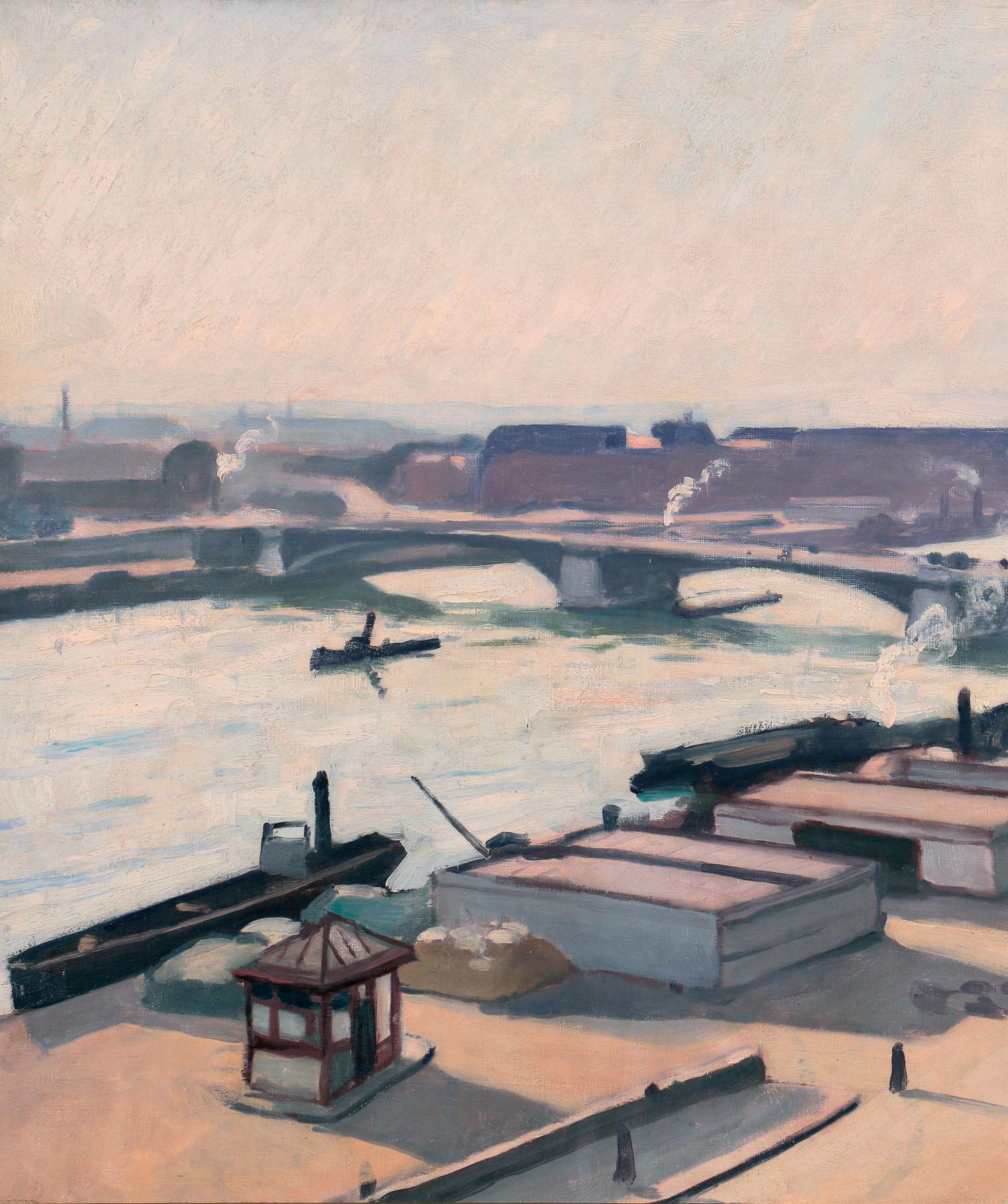

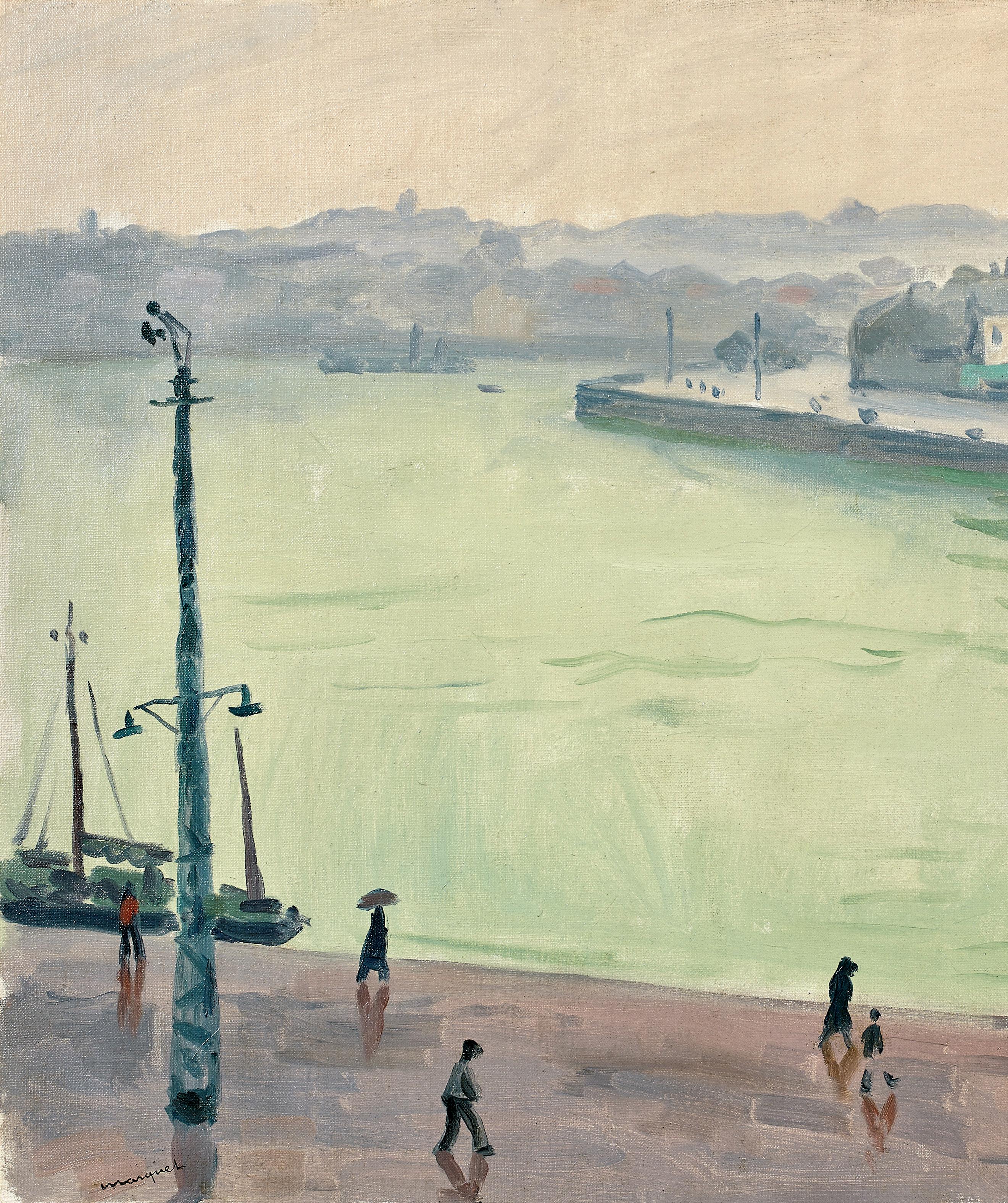

Cat. 1

Le Havre, le bassin, 1906

Huile sur toile, 61 x 50 cm

Le Havre, MuMa

Inv. 2019.1.1.

Achat de la Ville du Havre avec l’aide de l’État (Fonds du Patrimoine), la Région Normandie (FRAM), l’Association des Amis du musée d’art moderne André Malraux, et les entreprises Helvetia, Chalus Chégaray & Cie, CRAM et CRIC

10

Préface Édouard Philippe

Maire du Havre, Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

Albert Marquet « regarde la nature avec bonté », écrivait Guillaume Apollinaire dans L’Intransigeant du 18 mars 1910. Et nous sommes heureux que le Bordelais ait porté « cette bonté, cette tranquillité, cette joie » jusqu’à nos paysages normands. Après s’être lié d’amitié avec Henri Matisse, à Paris, Albert Marquet rencontra le meilleur des guides en la personne de Raoul Dufy. En 1906, tous deux sillonnèrent la Normandie, de Trouville à Fécamp. Ce fut le début d’une belle histoire d’amitié et d’émulation entre les deux artistes. Ce séjour normand joua un rôle important dans l’œuvre de Marquet, en contribuant à préciser son art.

Infiniment sensible aux variations météorologiques, Marquet peignit des séries, comme les impressionnistes, mais il subit plus encore l’influence du fauvisme et du japonisme. La parenté avec Hokusai était réelle, et souvent soulignée.

Marquet peignit magnifiquement la mer et les ports, de Naples à Alger en passant par Marseille. Et il peignit magnifiquement Le Havre. Il aimait la modernité des docks, des remorqueurs. Depuis sa fenêtre, presque toujours en surplomb, il sut immortaliser la beauté changeante de paysages marins et urbains qui révélaient toujours une présence humaine.

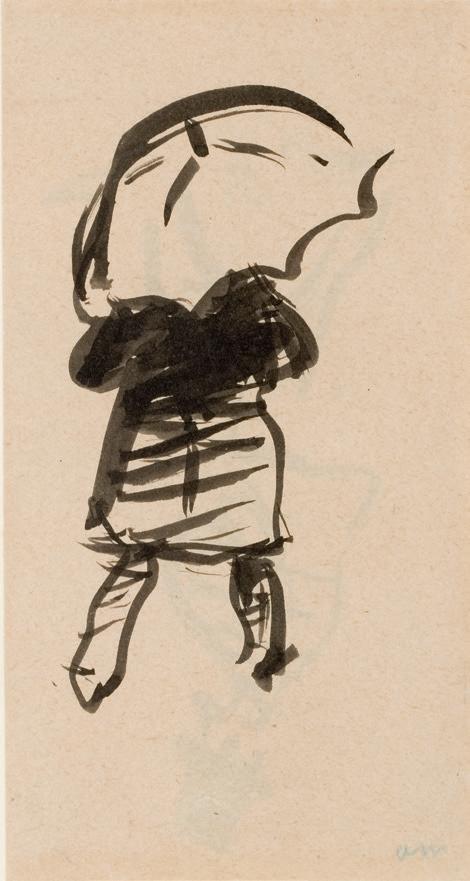

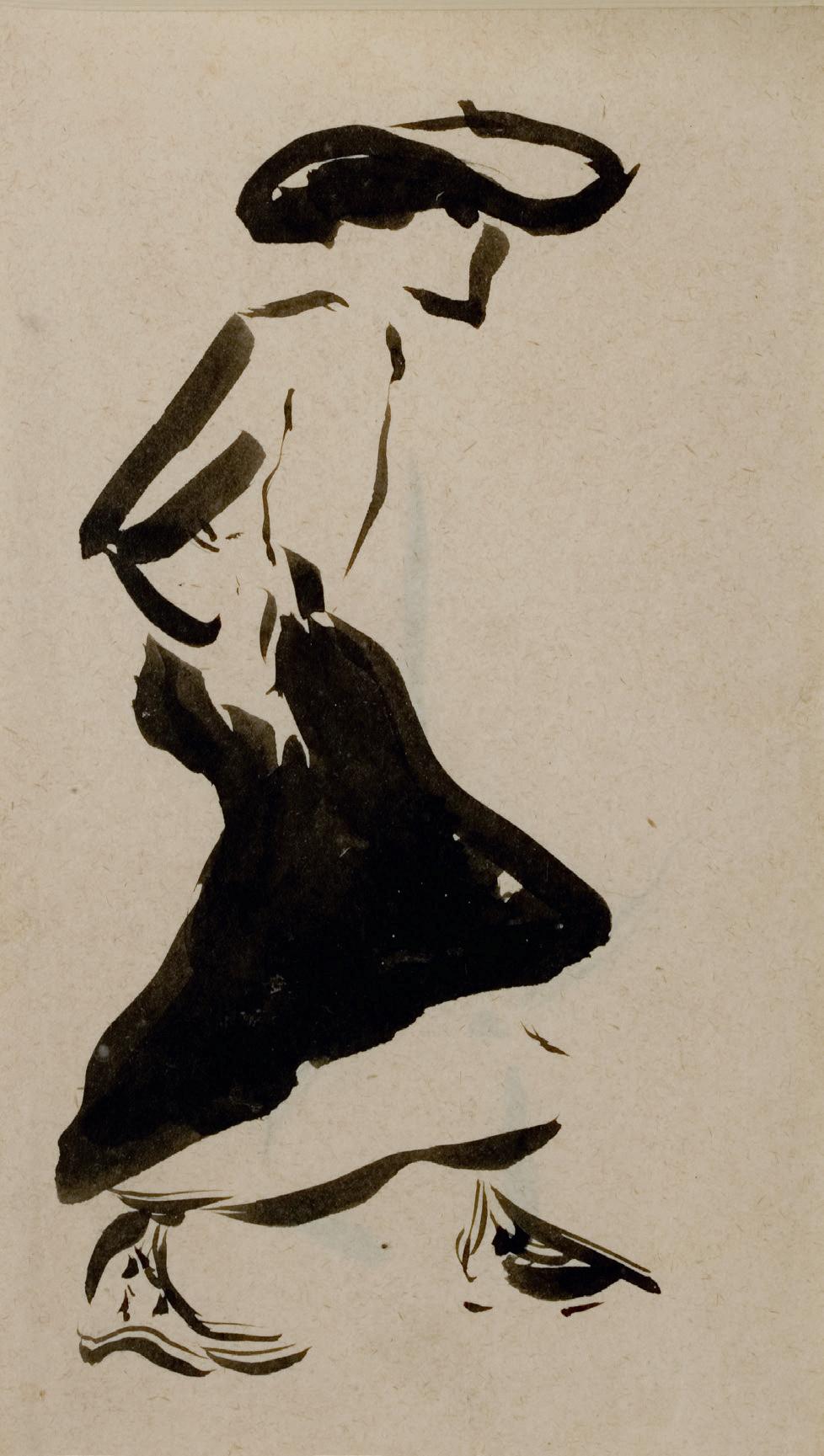

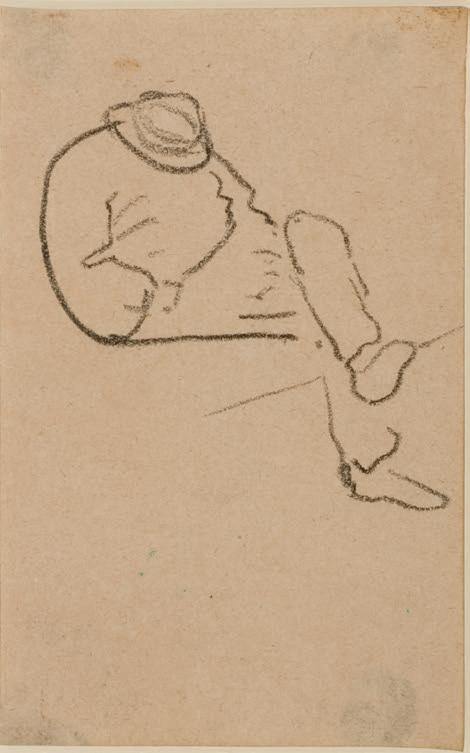

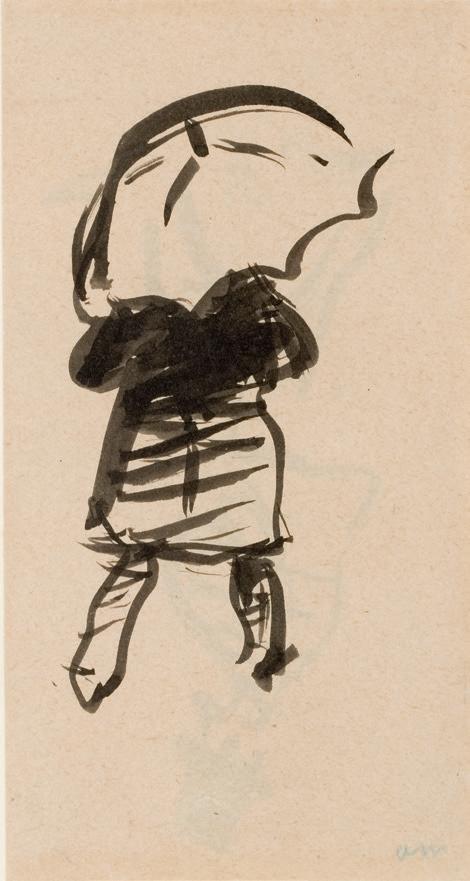

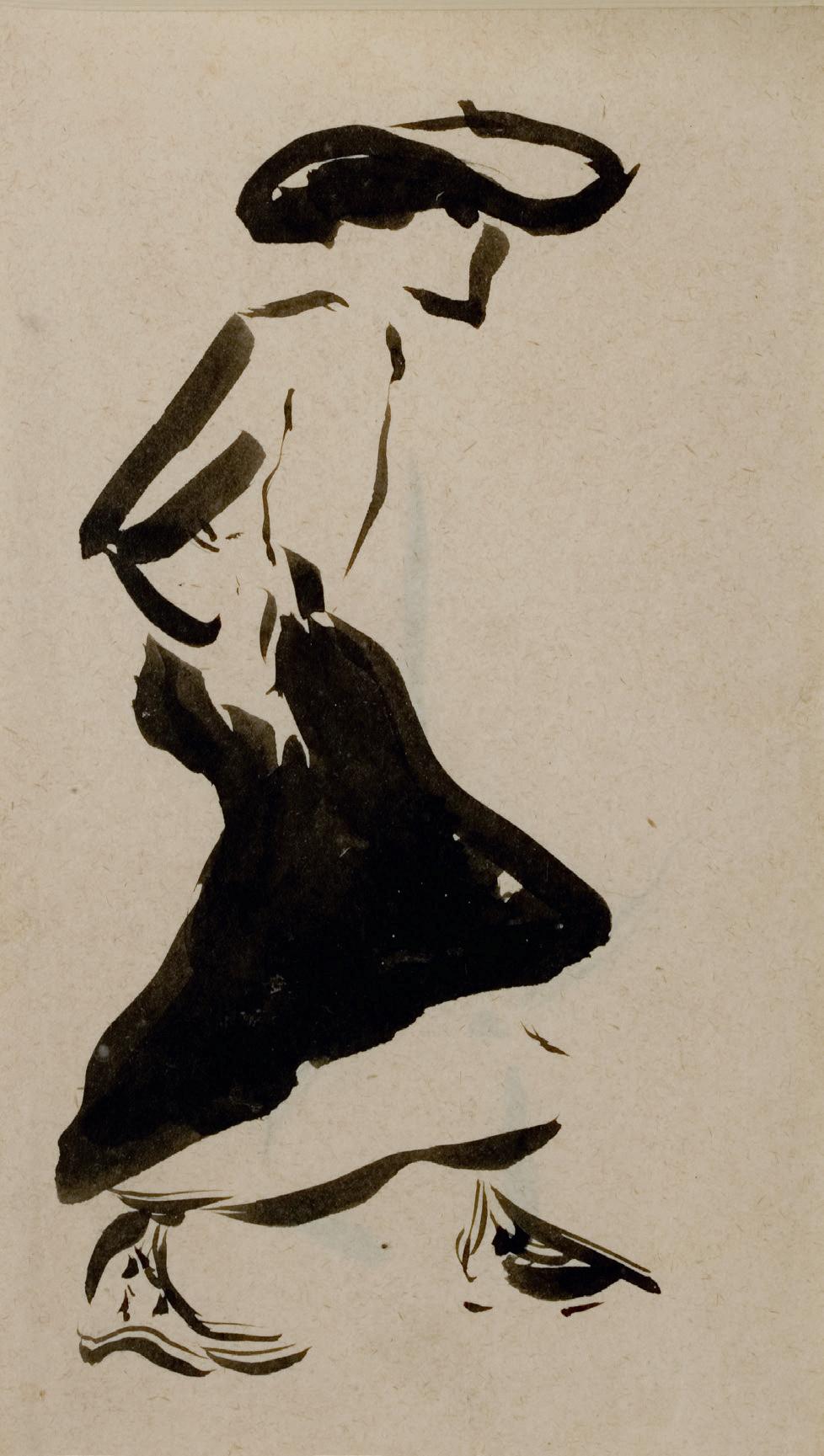

Albert Marquet restera un grand paysagiste français, dont les aplats de tons purs éveillent une palette d’émotions profondes. Plusieurs de ses toiles ont rejoint les collections du MuMa, notamment grâce à la générosité de nos donateurs. Nous disposons aussi d’une remarquable collection de dessins, car Marquet excellait dans l’art de croquer l’épure de silhouettes et d’attitudes pittoresques, avec une grande puissance suggestive. Nous sommes donc heureux que cette exposition mette à l’honneur cette œuvre exceptionnelle. Elle reste injustement méconnue. Il est temps de la redécouvrir.

11

Remerciements

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition Marquet en Normandie présentée au MuMa – Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre du 22 avril au 24 septembre 2023

Cette exposition a été initiée par Annette Haudiquet, directrice du MuMa, à la suite de l’acquisition en 2019 par la Ville du Havre de l’œuvre d’Albert Marquet, Le Havre, le bassin, avec le soutien de l’État (Fonds du Patrimoine), la Région Normandie (FRAM), l’Association des Amis du musée d’art moderne André Malraux, et les entreprises Helvetia, Chalus Chégaray & Cie, CRAM et CRIC.

Commissaires de l’exposition Sophie Krebs et Michaël Debris

Auteurs

Sous la direction d’Annette Haudiquet, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine

Sophie Krebs, Conservateur général du Patrimoine. Musée d’art moderne de Paris

Michaël Debris, Attaché de conservation, chargé de la coordination des expositions au MuMa-Musée d’art moderne André Malraux

Itzhak Goldberg, professeur émérite en Histoire de l’art à l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne

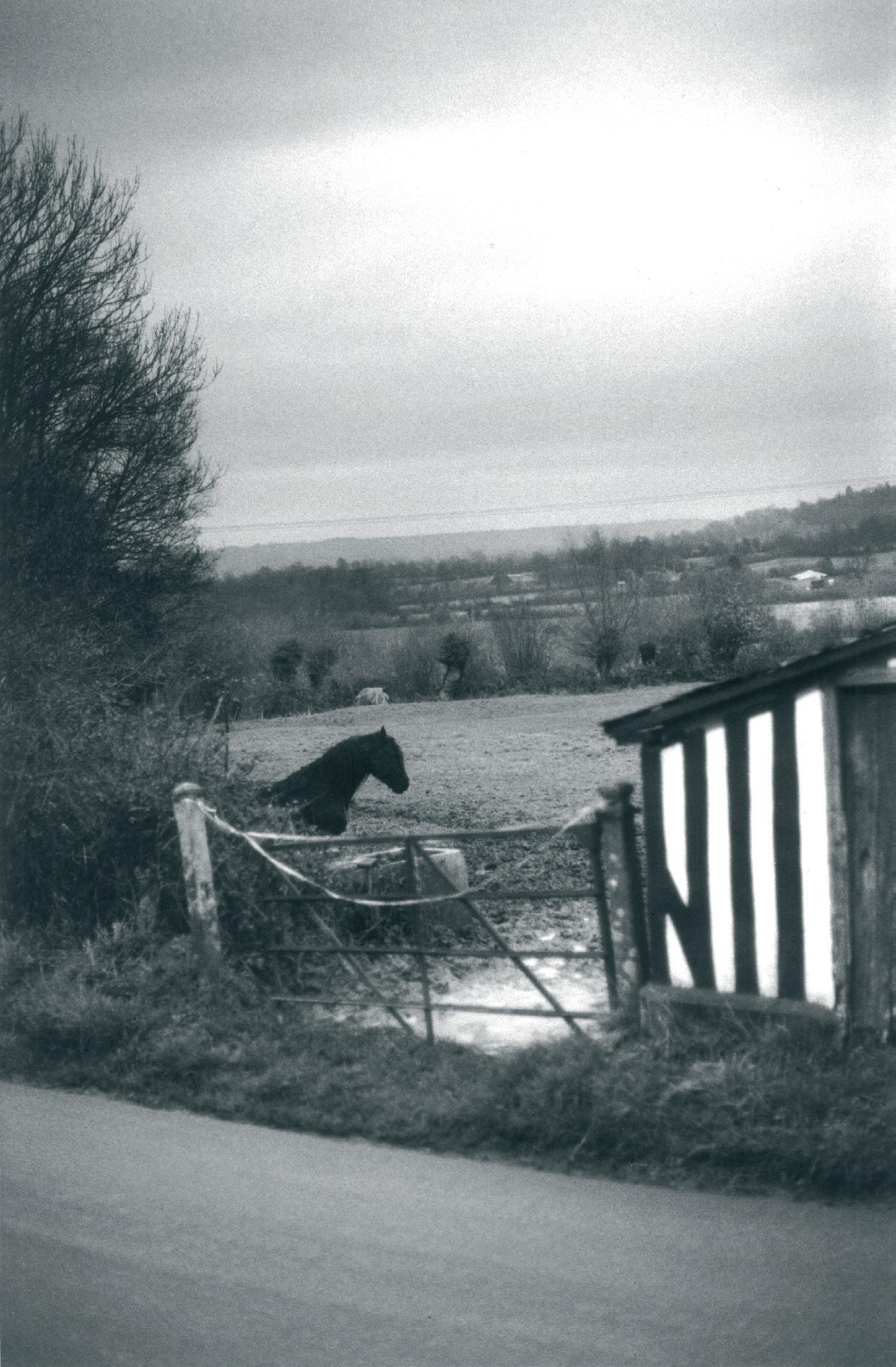

Bernard Plossu, photographe

Cette exposition, organisée par le MuMa –Musée d’art moderne André Malraux, s’inscrit dans la programmation d’Un Été Au Havre, saison estivale culturelle, née à l’occasion des festivités liées aux 500 ans de la ville et du port du Havre en 2017.

Éditions Octopus

Conception graphique et éditoriale, photogravure : Benoît Eliot

Relecture, corrections : Sandra Pizzo

OCTOPUS éditions

Que les personnalités qui ont accordé leur bienveillante attention à ce projet trouvent ici l’expression de notre gratitude, et en premier lieu :

Édouard Philippe, Maire du Havre, Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole

Fabienne Delafosse, Adjointe au maire du Havre, chargée de la Culture

François Cavard, Directeur général des services de la Ville du Havre

Claire Baclet, Directrice générale adjointe des services en charge de la Culture

Guillaume Gaillard, Directeur Valorisation des patrimoines

L’exposition bénéficie du mécénat exceptionnel de : Matmut pour les arts et Seafrigo

Elle est soutenue financièrement par le Cercle des Mécènes du MuMa (Alsei, Aris, Chalus Chegaray & Cie, CIM-Compagnie Industrielle Maritime, Engie, Helvetia, LiA, MG Management, Safran Nacelles, Société d’Importation et de Commission, Société Générale, TGS France, TotalEnergies)

Elle bénéficie du soutien de l’Association des Amis du musée d’art moderne André Malraux et des partenariats média

12

Nous adressons nos plus chaleureux remerciements aux musées qui, par leurs prêts, ont permis la réalisation de cette exposition :

Belgique

Liège, musée des Beaux-Arts, La Boverie : Régine Remon et Gregory Desauvage

France

Albi, musée Toulouse-Lautrec : Florence Saragoza

Bagnols-sur-Cèze : Béatrice Roche

Besançon, musée des Beaux-Arts et d’archéologie : Laurence Madeline

Bordeaux, musée des Beaux-Arts : Sophie Barthelemy

Caen, musée des Beaux-Arts : Emmanuelle Delapierre

Deauville, Les Franciscaines : Caroline Clemensat

Honfleur, musée Eugène Boudin : Benjamin Findinier

Le Havre, bibliothèque municipale :

Dominique Rouet et Lucile Haguet

Lyon, musée des Beaux-Arts : Sylvie Ramond

Paris, Centre national des arts plastiques :

Béatrice Salmon et Violaine Daniels

Paris, Centre Pompidou : Laurent Le Bon, Xavier Rey, Jeanne Brun

Paris, musée d’art moderne de Paris :

Fabrice Hergott et Hélène Leroy

Paris, musée d’Orsay : Christophe Leribault

Quimper, musée des Beaux-Arts : Guillaume Ambroise

Rouen, musée des Beaux-Arts : Florence Calame-Levert

Strasbourg, musée d’art moderne et contemporain : Estelle Pietrzyk

Suisse

Winterthur, Kunst Museum : Konrad Bitterli

Zürich, Kunsthaus : Ann Demeester

Que tous les collectionneurs et les institutions privées qui ont accepté de participer à cette exposition trouvent aussi l’expression de notre gratitude :

Caen, collection Peindre en Normandie : Jacques Belin et Alain Tapié

Dinard, galerie Winston : Pascal Eouzan

Toulouse, Fondation Bemberg : Ana Debenedetti

Zürich, Fondation Collection E.G. Bührle :

Gratian Anda et Alexander Jolles ainsi que tous ceux qui ont préféré garder l’anonymat.

L’exposition et le présent catalogue ont bénéficié de l’aide aussi précieuse qu’amicale de Mme Françoise Chibret et Mme Florence Chibret-Plaussu, de la galerie de la Présidence à Paris. Qu’elles en soient très sincèrement remerciées.

Le catalogue a reçu le soutien du Wildenstein-Plattner Institute, à travers Mme Claude Jacir. Qu’elle trouve ici l’expression de notre gratitude.

Nous tenons à exprimer nos chaleureux remerciements à tous celles et ceux qui nous ont apporté leur aide ou leur soutien et ont, à un titre ou à un autre, contribué à rendre possible cette exposition :

Benoît Amiel, Artcurial, Mme Berès, Valérie Didier, Christophe Duvivier, Louise Eber, Me Elkaïm, l’étude Thierry-Lannon et associés, David Gadanho, Sylvain Gautier, Eric Houri, Héloïse Méance, Alexandre Poirier, Amandine Royer, Hélène Thomas, Pierre-Alban Vinquant de l’étude Aguttes.

MuMa – Musée d’art moderne André Malraux

Attachée de conservation, responsable des collections et de la documentation : Clémence Poivet-Ducroix, assistée de Philippe Legouis

Attaché de conservation, chargé de la coordination des expositions : Michaël Debris

Administration générale, comptabilité et régie : Séverine de Bellefroid

Comptabilité : Nathalie Morisse, Florence Lebrun Communication, relations presse, mécénat : Catherine Bertrand, assistée de Zhana Bellec

Régie des œuvres et montage de l’exposition :

Laurène Marin, Éléonore Le Brun et Essaïd Amzil.

Médiation culturelle et accueil des publics : Marie Bazire et l’équipe du service culturel du musée : Jeanne Busato, Gaëlle Cornec, Raphaëlle Marin et Karine Martin de Beaucé.

Médiation numérique : Pauline Parvan

Responsable sécurité/bâtiment : Armand Boullard, et l’équipe d’accueil et de surveillance du musée : Yannick Angelini, Ségolène Beaulieu, Pierre-Olivier Beaumont, Catherine Chédru, Dominique Dugardin, Nadia El Aroussi, Claude Fécamp, Frédéric Hébert, Nawel Kacedali, Isabelle Mélinon, Catherine Scheuble, Laetitia Vallerent.

13

14

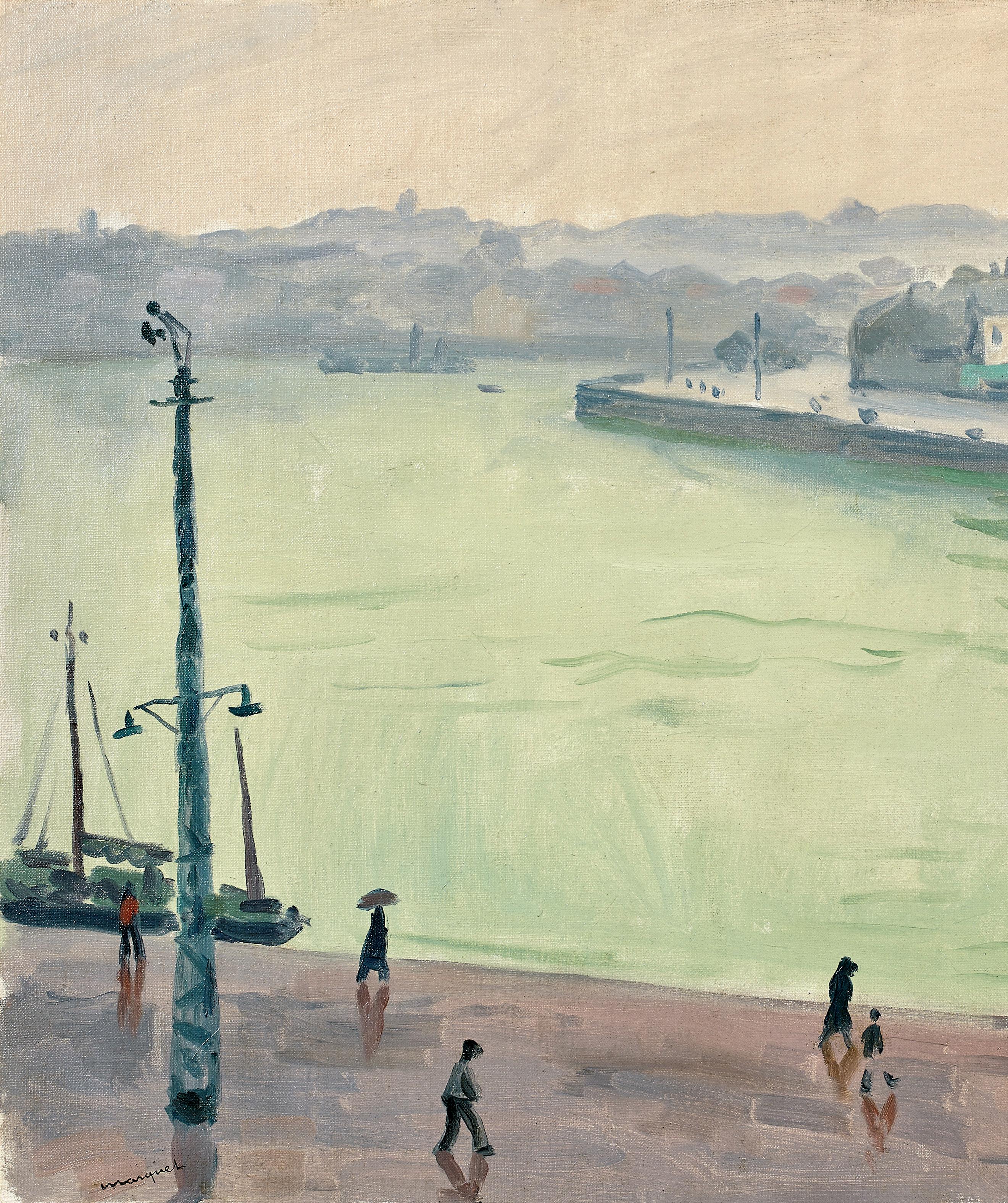

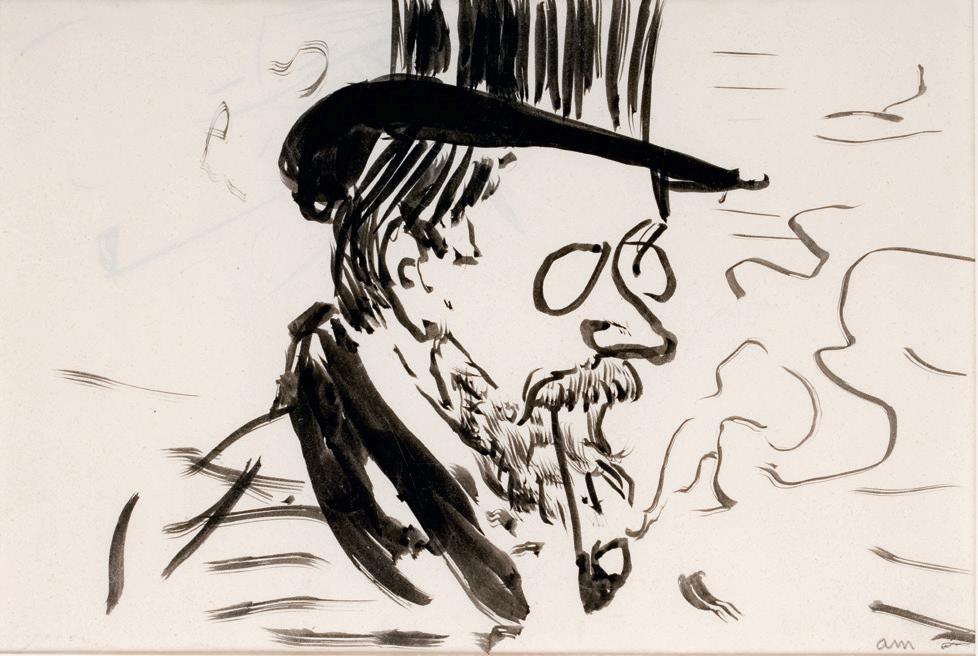

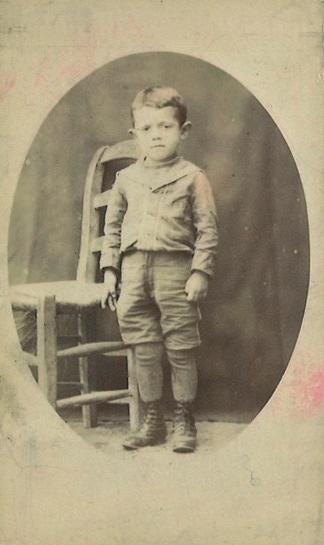

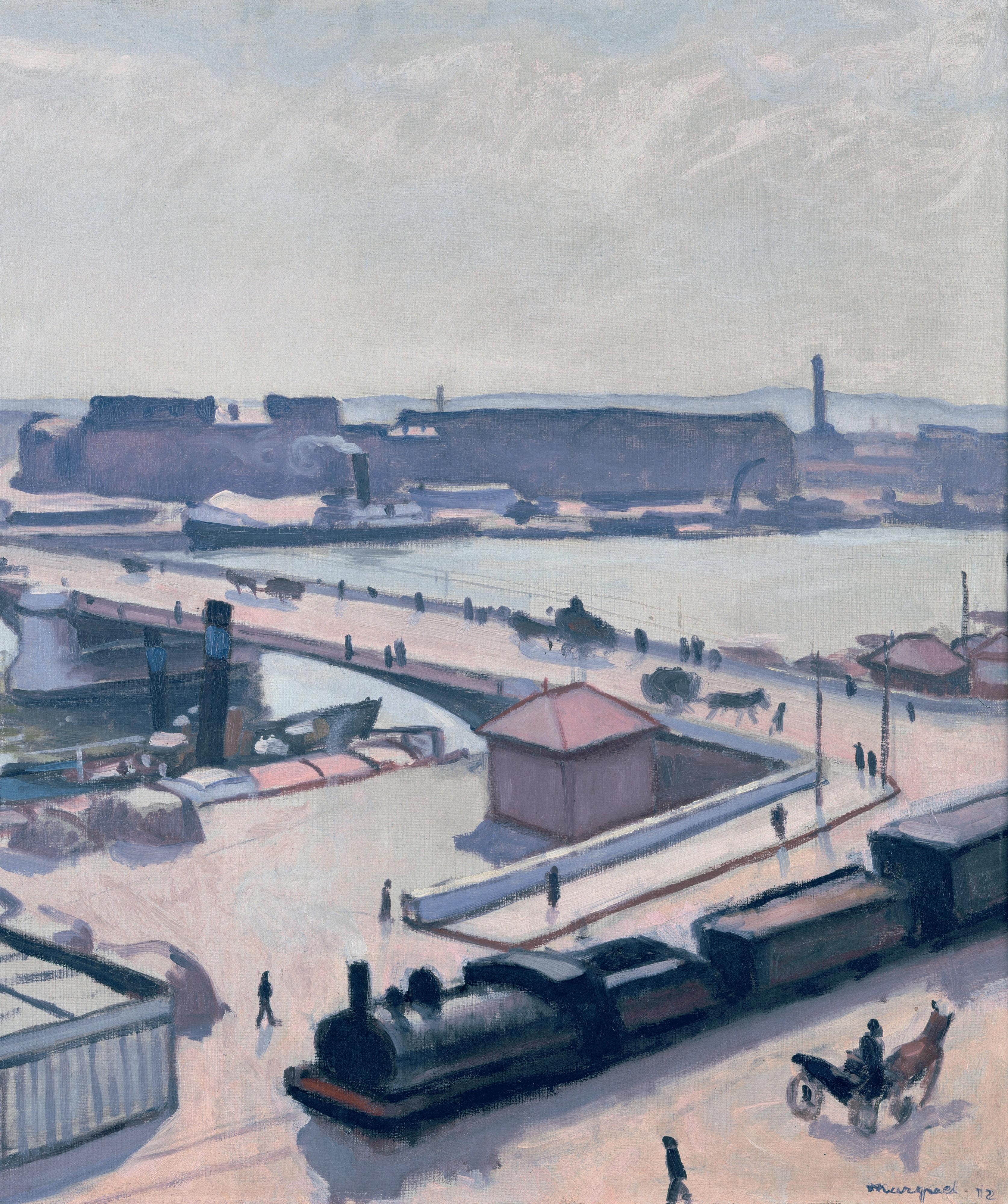

Cat. 2

Albert Marquet

Autoportrait, 1904

Huile sur toile, 46 x 38 cm

Bordeaux, musée des Beaux-Arts Inv. Bx 1960.4.4

Sommaire

Marquet au MuMa, comme une évidence

Annette Haudiquet 17

Carnets de voyage Marquet en Normandie

Sophie Krebs 35

Marquet ou la poésie du banal

Itzhak Goldberg 55

Carnets de voyages

Michaël Debris

1903 La Percaillerie 61

1906 Le Havre-Trouville 77

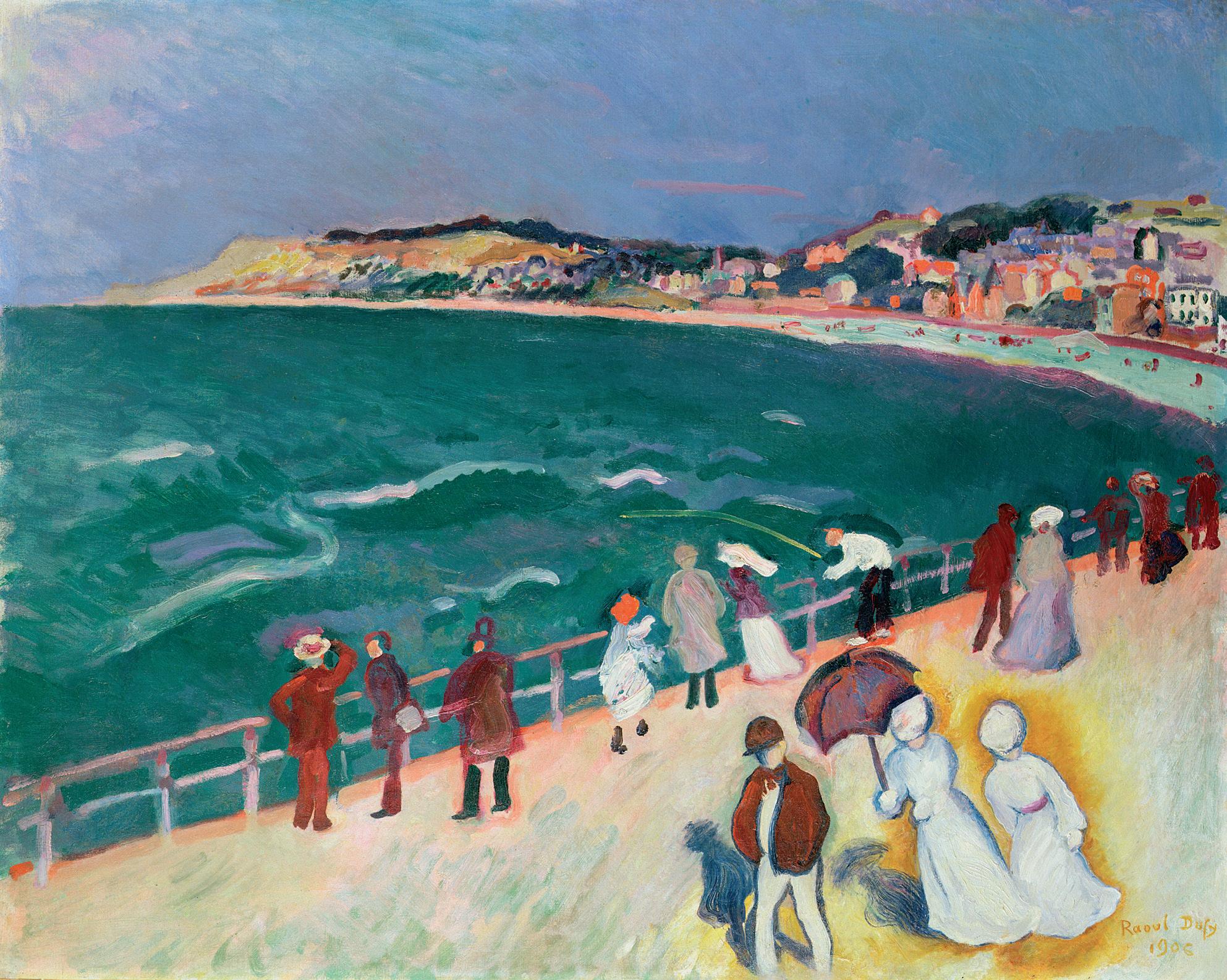

1906 Fécamp 111

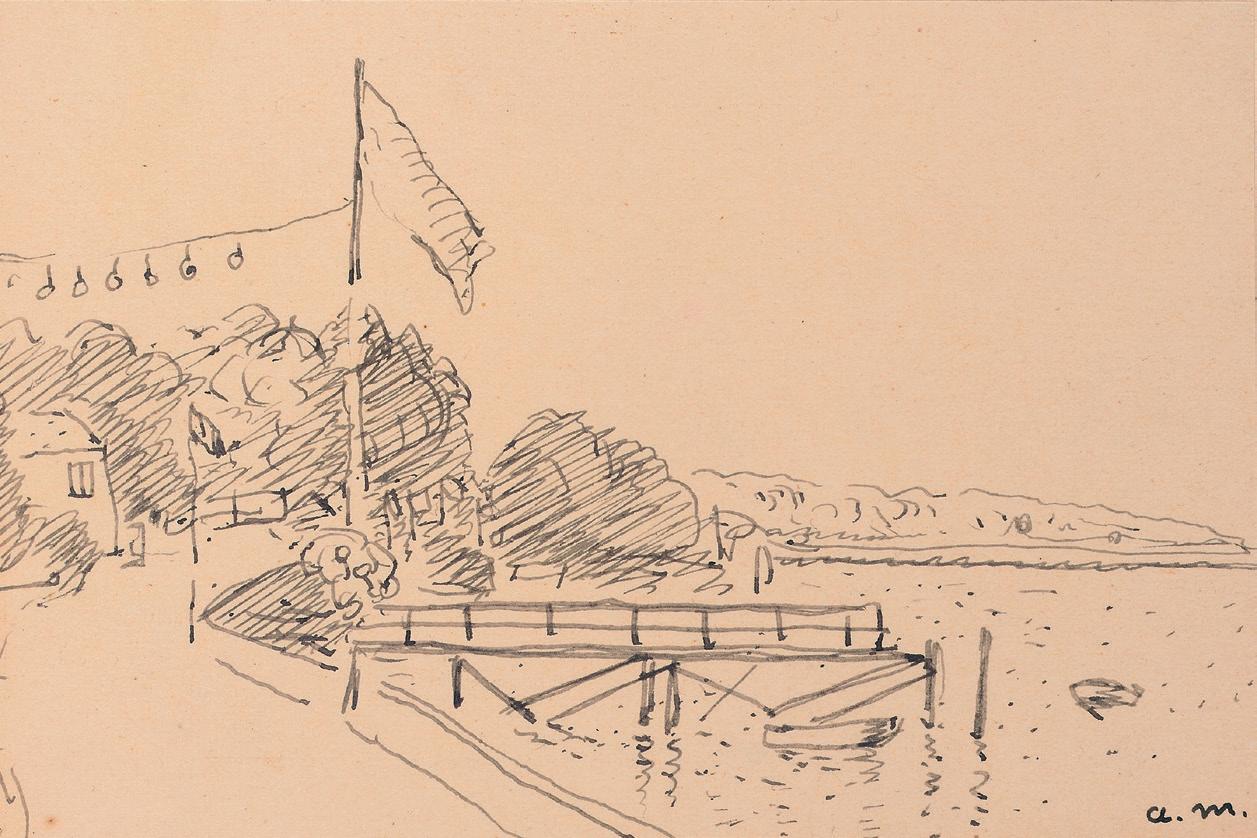

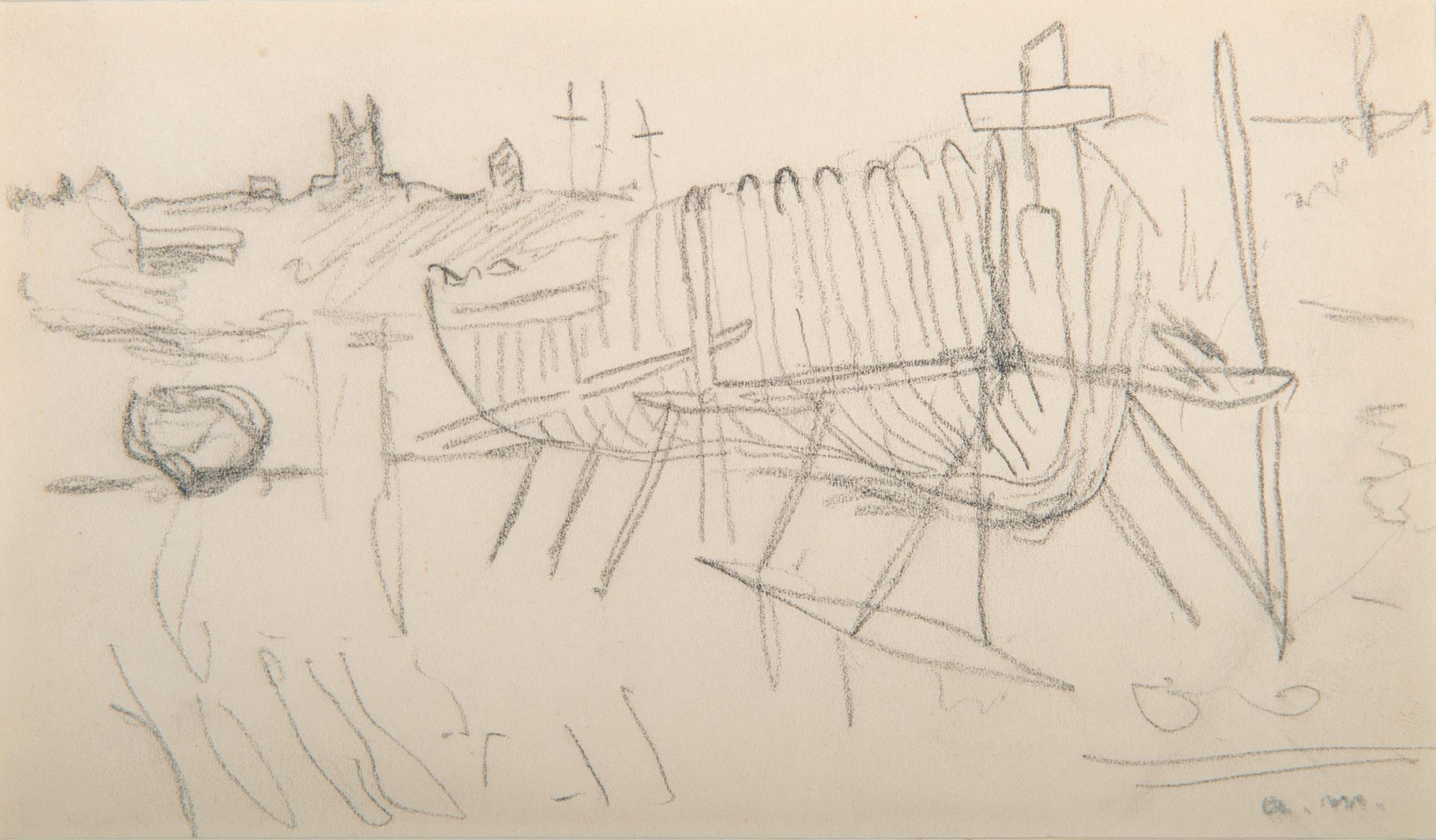

1911 Honfleur 125

1912 Rouen 139

1927 Vieux Port, Canteleu, La Mailleraye 155

1934 Le Havre 173

1937 Dieppe 187

Merci monsieur Marquet

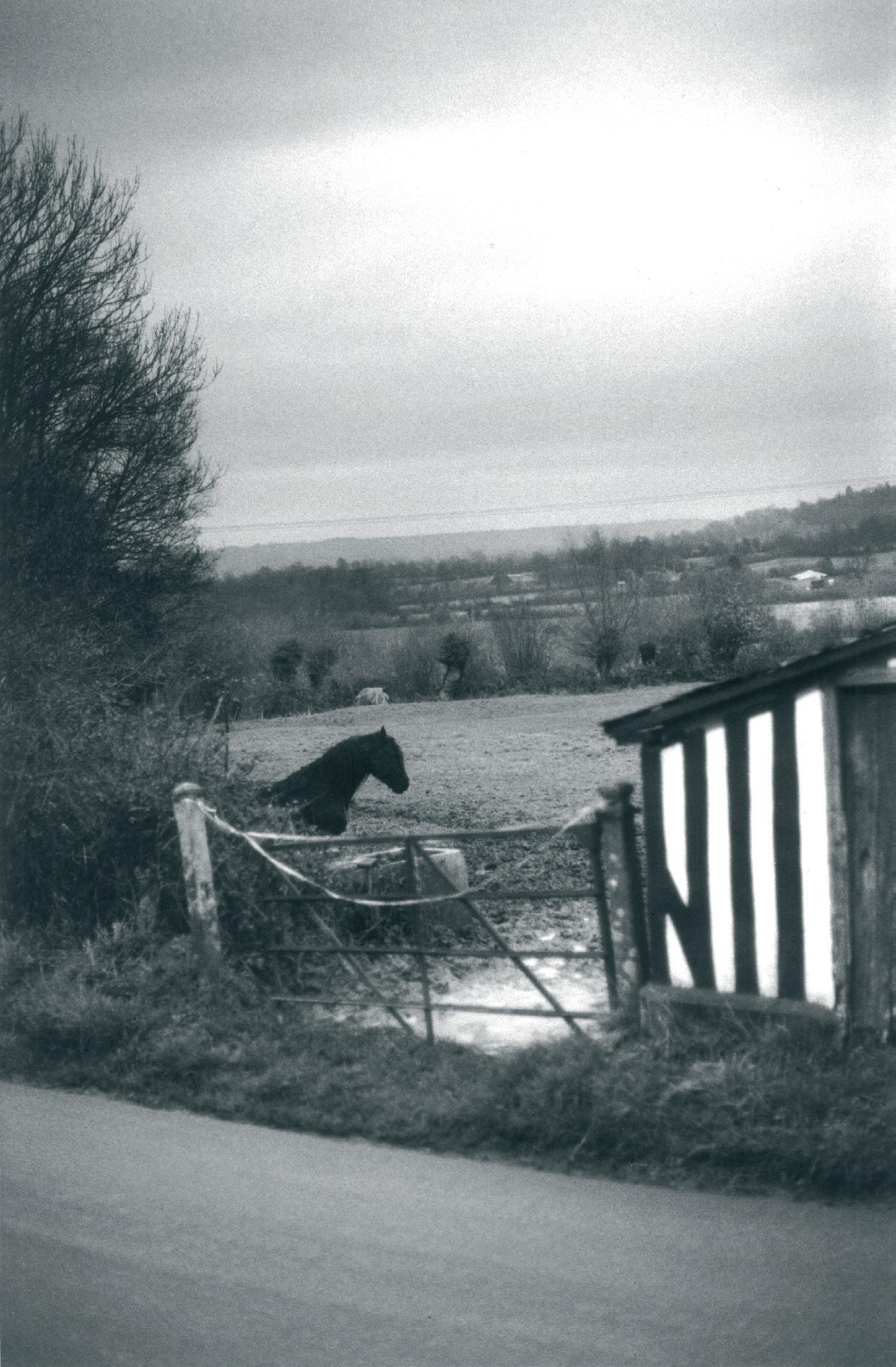

Bernard Plossu 195

Œuvres d’Albert Marquet conservées au MuMa 206

Expositions

15

Bibliographie sélective 218

récentes 219 Chronologie 220

16

Photographie de l’appartement d’Olivier Senn, rue d’Iéna, à Paris. « Mur des Marquet » (archives MuMa). De gauche à droite et de haut en bas : Faubourg, Saint-Jean-de-Luz ; Pivoines ; Le Quai des Grands Augustins ; Femmes d’Alger ; Les Toits rouges ; Bouquet de fleurs et pommes ; Audierne, la passerelle et la jetée

Marquet au MuMa, comme une évidence

Annette Haudiquet

Dans la lignée des expositions consacrées aux peintres particulièrement bien représentés dans ses collections ou à ceux qui ont entretenu un lien particulier avec Le Havre et la côte normande, le MuMa propose cet été de rendre hommage à Albert Marquet. Cet artiste discret et élégant, encore trop méconnu du grand public, est en effet de ceux qui vinrent et revinrent sur ce territoire pour y peindre et qui y rencontrèrent un accueil particulièrement attentif et heureux. Enfin, presque… puisque Marquet eut aussi à se confronter à l’hostilité du directeur du musée du Havre, qui en 1906 s’opposa au dépôt par l’État d’une œuvre fauve que celui-ci venait d’acquérir (Le Port de Fécamp, cat. 21) et que l’artiste souhaitait voir attribuer au musée havrais. Cet incident, qui vaut aujourd’hui au musée de Quimper le plaisir d’exposer cette toile, témoigne des débats vifs qui accompagnèrent l’émergence des avant-gardes en peinture au début du XXe siècle. Mais si Alphonse Lamotte, peintre lui-même et partisan d’une ligne académique, fit preuve d’une implacable animosité, Marquet eut aussi au Havre d’influents admirateurs. Il fut en effet particulièrement apprécié des grands amateurs d’art havrais des premières années du XXe siècle – et si le MuMa conserve aujourd’hui de lui une aussi belle collection comprenant pas moins de quatorze toiles, vingt-trois dessins et une estampe, c’est grâce à eux, puisque, sur ces trente-huit pièces, seules deux ont été acquises, et les autres données ou léguées par ceux (ou leur famille) qui avaient choisi de vivre avec elles. Le négociant en coton Charles-Auguste Marande ouvrit la marche en léguant en 1936 trois toiles fauves et un dessin. Mais c’est la collection d’un autre négociant, Olivier Senn, donnée en 2004 par sa petite-fille Hélène SennFoulds et complétée en 2015 par son petit-fils par alliance Pierre-Maurice Mathey, qui vient offrir toute son ampleur

à ce premier socle, avec huit peintures et vingt-deux dessins. Cet amateur posséda jusqu’à quinze toiles de l’artiste et quantité de dessins (repr. ci-contre) ; c’est dire la sincérité de son engagement auprès du peintre et son goût pour son œuvre, que l’on retrouve chez d’autres grands collectionneurs havrais tels que Georges Dussueil ou Pieter van der Velde1. Et la générosité qui s’attache au nom de Marquet ne se dément pas puisque, encore récemment, on doit à la famille de Jules Siegfried le don d’une magnifique toile de 1919, Remorqueur, la Seine à Herblay, et à un couple de donateurs la promesse de voir une Cathédrale Notre-Dame de Paris sous la neige de 1916 entrer à terme dans les collections du MuMa2

Exposer Marquet au Havre, c’est donc d’abord une invitation à prolonger, amplifier, interroger le plaisir de la visite des collections du MuMa par la présentation de nombreuses œuvres qui déroulent un fil conducteur, racontent une histoire. Mises en perspective non seulement entre elles mais avec celles d’autres artistes, compagnons en peinture et amis dans la vie, elles se dévoilent mieux, révèlent des affinités comme des singularités. Une première évidence s’impose : Marquet en Normandie inscrit ses pas dans ceux d’artistes qui l’ont précédé. Rien d’étonnant à cela : depuis la période romantique, cette région ne cesse d’attirer et la proximité de Paris, facilitée au mitan du XIXe siècle par la création des lignes ferroviaires, favorise les déplacements vers les villes et la côte. C’est d’abord discrètement que cet héritage se manifeste, dans le Cotentin, où, rejoignant Henri Manguin à l’été 1903, Marquet peint ses premiers paysages, auxquels se rattache le souvenir de Jean-François Millet3. Installé dans

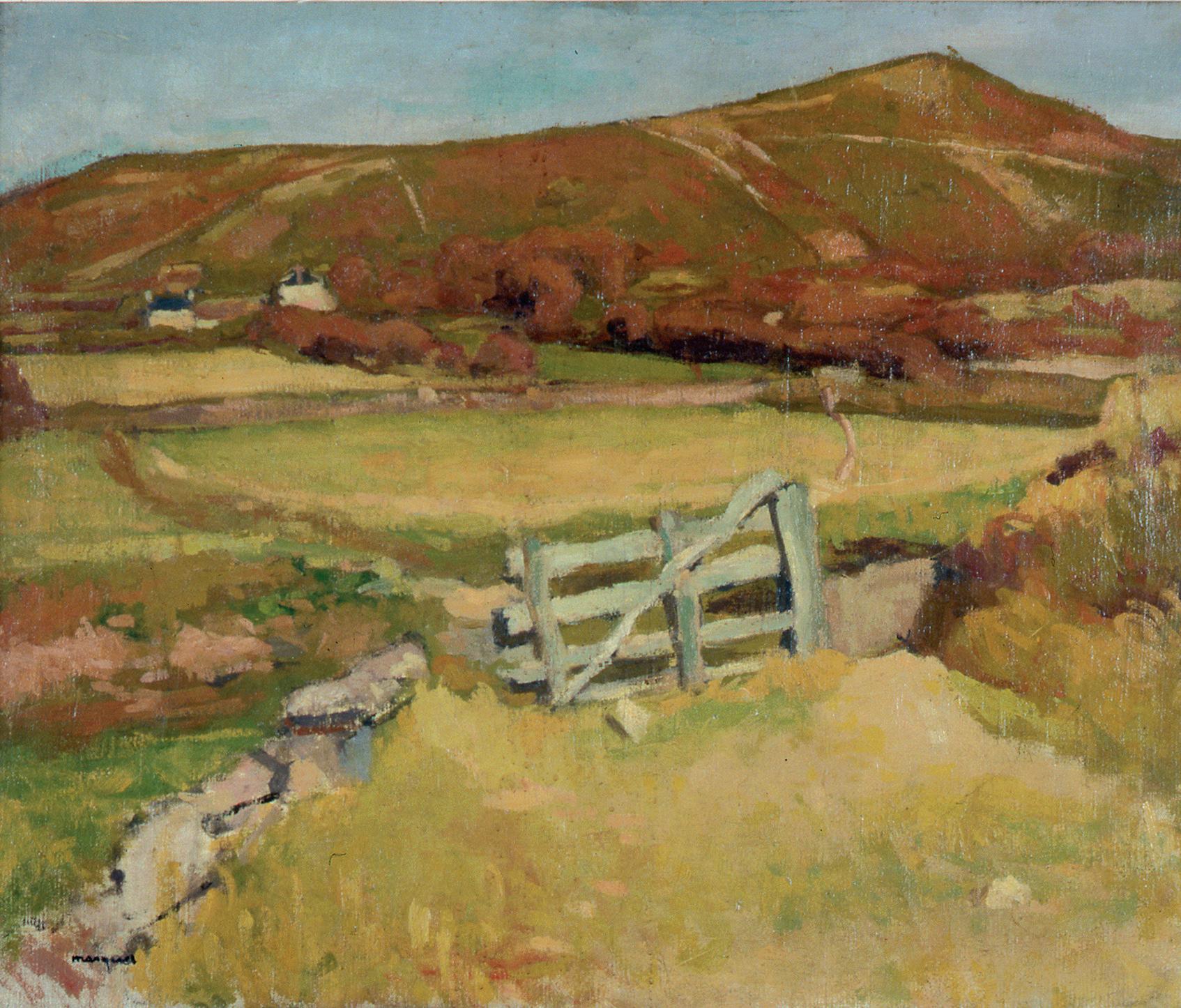

17

la petite commune des Pieux, au lieu-dit La Percaillerie, sur la côte ouest de la péninsule, à moins de trente kilomètres du hameau qui a vu naître le futur peintre de Barbizon, Marquet arpente ce territoire à la beauté sauvage entre terre et océan, le long des sentiers côtiers ou s’avançant plus profondément dans la lande. Son regard se porte alors vers ces paysages vides, sans motifs, dont il retient, comme son aîné, l’austère composition (fig. 1).

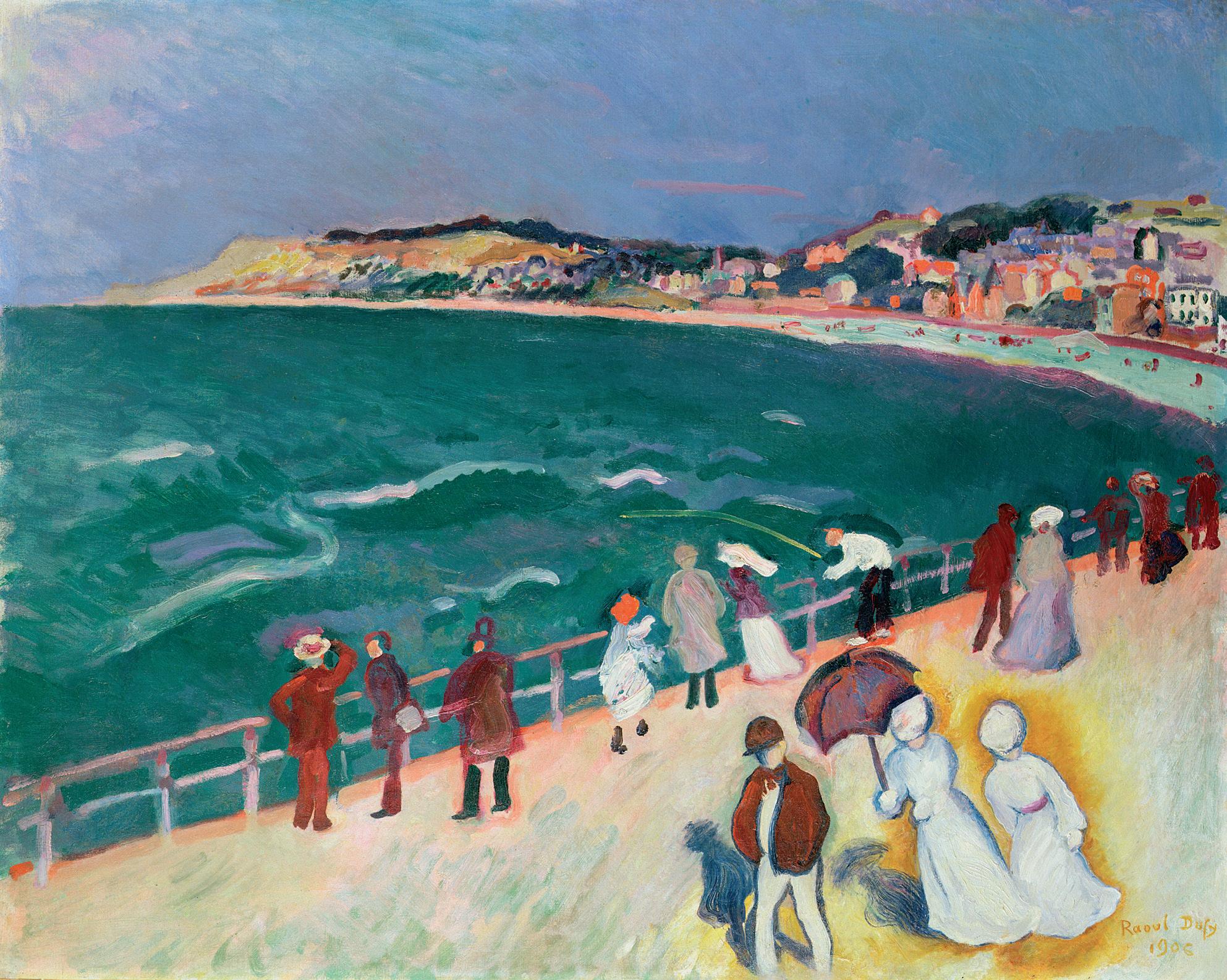

Trois ans plus tard, changement radical de décor. C’est au Havre qu’il vient en 1906, pour exposer à la première manifestation du Cercle de l’art moderne4 et pour rejoindre son ami Raoul Dufy. Une photographie éditée en carte postale (fig. 2) le montre assis sur la plage de galets devant son chevalet, une toile en cours d’exécution. On le devine, son regard se porte plus loin, vers l’estacade du casino Marie-Christine, charpente de bois qui s’avance vers la mer et servant tout aussi bien de plongeoir aux baigneurs que de point de vue aux promeneurs. Il en a déjà esquissé les traits robustes qui forment avec l’estran un étrange angle aigu. Autour de lui, des enfants, curieux, l’observent. La carte postale porte ce titre : « Sur la plage. L’Impressionniste » En 1906, cette indication ne manque pas de saveur, mais elle rappelle que la scène balnéaire appartient à un registre non pas inventé par les impressionnistes (elle l’est un peu plus tôt) mais suffisamment peint par eux pour qu’en ces premières années du XXe siècle elle leur soit associée.

Quoi qu’il en soit, à la différence de Dufy, qui en fera un sujet de prédilection, Marquet se détourne presque immédiatement de l’estacade, non sans avoir donné une œuvre, exceptionnelle dans sa carrière, où, à l’instar de son ami (fig. 5), il affronte de face le soleil dans sa toute-puissance lumineuse. Bien que Marquet soit venu au Havre cet été-là à la recherche de paysages et de motifs nouveaux, et désireux d’une proximité artistique avec Dufy, c’est plutôt dans le centre de la ville qu’il trouve ses sujets : les quais du port et des bassins intérieurs, les rues étroites du vieux quartier. La promiscuité du motif sur la plage ne semble pas lui convenir. Comme à son habitude déjà, il aime les positions en surplomb lui permettant d’embrasser largement du regard une scène. Ainsi, une seconde photographie, prise par le critique George Besson et représentant Dufy et Marquet posant devant leurs toiles La Rue pavoisée et Le 14 juillet au Havre sur la terrasse du café du Nord (fig. 7), illustre à merveille la complicité des deux artistes dans le choix du point de vue (l’étroite terrasse au premier étage de ce café de la rue des Drapiers, l’un des axes les plus exigus du quartier) et dans celui du motif (la rue pavoisée de drapeaux en ce jour de fête nationale), ainsi que dans la manière de peindre (on reconnaît aisément les toiles, saisies pratiquement dans le moment de leur exécution).

Si l’emplacement de « l’atelier de campagne » de cette série de rues pavoisées est dévoilé grâce au cliché de Besson, un autre lieu sera choisi pour sa position pivot entre le bassin du Commerce et le bassin du Roy, permettant ainsi une plus grande diversité de motifs : c’est de sa chambre de l’hôtel du Ruban-Bleu, 19, place de l’Arsenal,

que Marquet peindra ses vues cavalières des quais et ponts des bassins parés des couleurs nationales et encombrés des baraques foraines installées pour l’occasion. Il n’est pas impossible que d’autres ateliers de fortune aient été ponctuellement occupés, par exemple au bord du bassin Notre-Dame, pour diversifier encore les points de vue. L’importance de ce séjour de 1906 au Havre pour les deux amis, qui poussent ici ensemble leurs recherches dans le domaine de la couleur notamment, a conduit le MuMa à acquérir en 2019 la toile intitulée Le Havre, le bassin. Cette acquisition d’une œuvre de Marquet, rendue possible grâce à l’aide exceptionnelle du Fonds du patrimoine, du FRAM Normandie et du mécénat privé5, est la seconde seulement faite par la Ville du Havre, après celle en 1935 d’une autre vue du port du Havre (cat. 41). Sa présentation aux côtés des deux toiles de Camille Pissarro peintes sur le Grand Quai en 1903 (cat. 5 et 6), des deux œuvres exposées au Salon des artistes français en 1901 par Dufy (Fin de journée au Havre) et en 1903 par Othon Friesz (Le Vieux Bassin du Havre, le soir) et représentant d’autres scènes des quais du port du Havre, et enfin du Le Yacht pavoisé de Dufy réalisé vers 1904-1905 (fig. 17) résume la radicalité et la rapidité des changements intervenus en peinture dans les toutes premières années du XXe siècle.

La proximité temporelle – trois ans – des séjours au Havre de Pissarro et de Marquet nous autorise à interroger la nature de la filiation entre le vieux peintre impressionniste et l’artiste passé par l’épreuve de la couleur, et ce d’autant plus que Rouen a également vu les deux hommes travailler dans les mêmes lieux. En 1912, Marquet séjourne à Rouen et s’installe dans l’hôtel où Pissarro avait lui-même pris ses quartiers lors de son deuxième séjour dans le port normand, au début de l’année 1896. Des fenêtres de leurs chambres du Grand Hôtel de Paris, sur le quai éponyme, rive droite, les deux peintres peuvent embrasser la vue bordée par les ponts Boieldieu et Corneille, les quais et la Seine, débordante d’activité. De même, en 1934, Marquet revient au Havre et choisit de demeurer à l’hôtel Continental, où Pissarro avait passé tout l’été 1903 à peindre l’avant-port depuis les trois fenêtres de sa chambre. Ces choix tiennent-ils chez Marquet du hasard, ou bien d’un intérêt partagé pour un même point de vue sur un paysage portuaire particulièrement inspirant ? Et quelle « leçon » en tire-t-il ? Il n’est pas inutile de rappeler qu’au Havre, en tous les cas, deux toiles de la série havraise de Pissarro sont exposées au musée depuis leur acquisition – contre l’avis, déjà, du même Alphonse Lamotte, directeur de l’établissement – en 1903. Marquet a donc pu les voir, en 1906 comme en 1934, le musée étant situé à quelques pas de l’hôtel Continental. Pour autant, s’il retient de son aîné des cadrages similaires, en plongée, vers le sud ou vers l’est, il s’en distingue radicalement par sa manière d’évoquer la vie de ces quais. Là où Pissarro, observateur critique du monde contemporain, extraordinaire peintre de la foule, excelle à rendre les flux, les tensions qui animent celle-ci, mais aussi l’activité économique qui produit, transporte,

18

échange, transforme…, là donc où Pissarro saisit un monde en mouvement, à l’unisson du temps qu’il fait, changeant comme encore le rythme des marées, Marquet au contraire s’affirme comme un peintre de l’ellipse. Quelques silhouettes noires disent à sa manière la foule. La rumeur incessante et le vacarme du port qui montent jusqu’à la chambre-atelier semblent avec lui s’éteindre, les toiles deviennent silencieuses. Le monde, pourtant tout de tension, s’apaise, comme au ralenti. Cette épure du paysage urbain ou portuaire, soutenue par la présence de l’eau (mer, bassins, fleuve), est portée par une sensibilité à fleur de peau aux météores.

Et c’est sans doute à cet endroit que l’exposition au MuMa promet un plaisir rare, car où mieux que dans cet espace généreux, baigné de la lumière océane, l’art subtil de Marquet peut-il être mieux compris ? Ici, le paysage s’invite à chaque instant dans les salles de ce musée tout de verre. La transparence autorise une mobilité du regard du dedans vers le dehors, qui vient se nourrir du spectacle sans cesse renouvelé de la nature et conduit d’instinct vers l’œuvre qui le sublime.

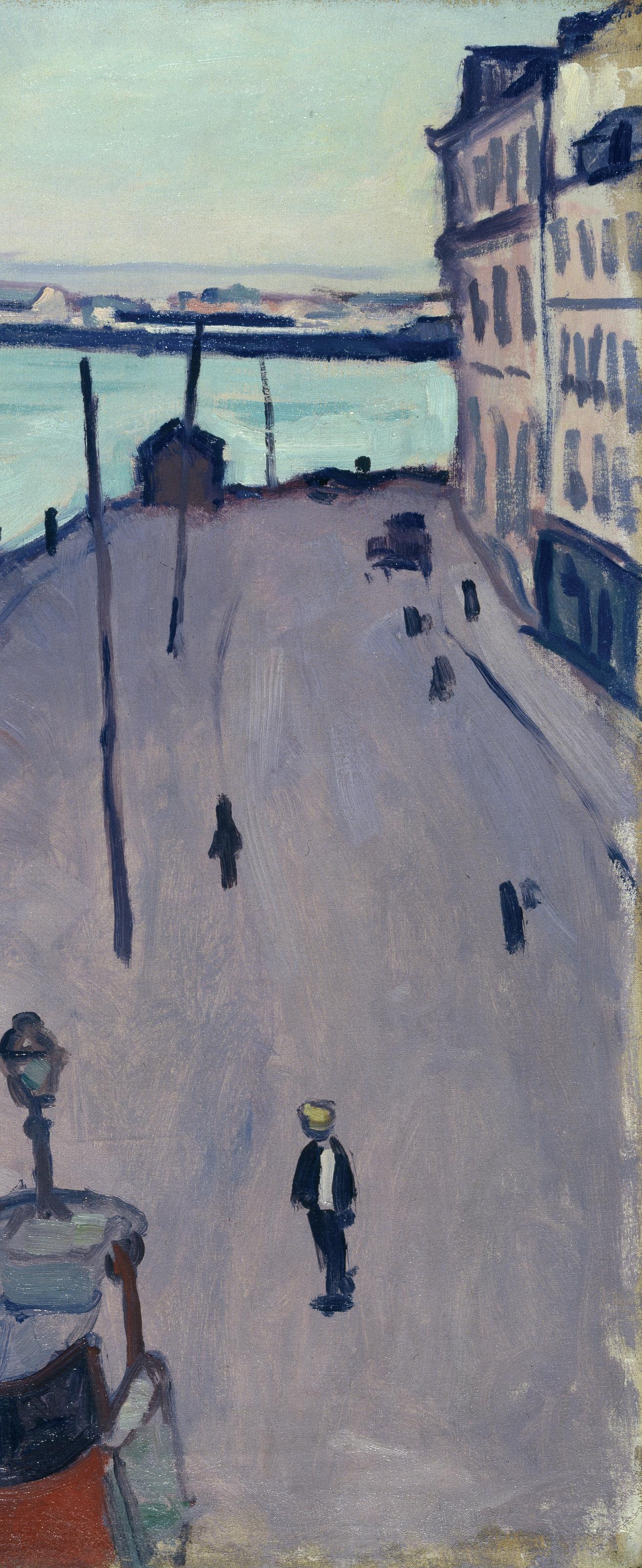

À la suite de l’exposition Le Vent. "Cela qui ne peut être peint6", on comprendra que Marquet est bien un artiste « météorologique ». Car plus qu’un autre peut-être, il sait dire la brume perlée des bords de la Seine, le gris sans espoir de lumière mais si calme, le silence apaisé – même quand la fête bat son plein ou que sur la plage se mêlent les cris des enfants et le bruit du ressac –, le soleil radiant vu de face, la douceur de l’air, les ombres violettes des jours d’été, la transparence turquoise de l’eau ou le vent du large et celui qu’attendent les drapeaux… À la suite de Courbet, Millet, Whistler, Boudin, Jongkind, Monet, Degas, Sickert, Pissarro, Signac, Vallotton, Bonnard, Vuillard et d’autres encore, aux côtés de Dufy, Marquet prend toute sa place dans cette famille d’artistes qui ont fait de la Normandie le terrain de nouvelles expérimentations esthétiques, ou plus modestement qui y ont creusé leur sillon, créant des œuvres qui aujourd’hui encore nous semblent essentielles pour nous avoir appris à pressentir, à voir ou à regarder. Qu’à leur suite marchent d’autres artistes nous réjouit. C’est pourquoi nous avons invité le photographe Bernard Plossu à parler de l’œuvre de Marquet, qu’il place dans son panthéon personnel à l’égal de Corot. Lui aussi est venu au Havre, à Rouen, à Honfleur… Il a arpenté les chemins des douaniers du Cotentin. Mais au-delà d’une sympathie identique pour les lieux, qu’est-ce qu’un photographe du XXIe siècle peut puiser dans la peinture de Marquet, dans ses presque monochromes gris ou ses flamboyances maîtrisées ? Sans doute quelque chose d’essentiel, puisque Bernard Plossu affirme : « Quand je regarde un tableau comme Le Quai du Havre de 1934, avec les petits personnages, le tramway, le ciel gris, je sais pourquoi j’aime la photographie ! »

1 Voir Géraldine Lefebvre, « Albert Marquet », dans Annette Haudiquet et Géraldine Lefebvre (dir.), Le Cercle de l’art moderne. Collectionneurs d’avant-garde au Havre, cat. exp., Paris, musée du Luxembourg, 19 septembre 2012-6 janvier 2013, Paris, Rmn-GP, 2012, p. 142-146.

2 Donation avec réserve d’usufruit au profit du MuMa.

3 Voir Chantal Georgel et Louise Le Gall, Millet, du Cotentin à l’aube de l’impressionnisme, cat. exp., Cherbourg, musée Thomas Henry, 18 juin5 septembre 2010, Bonsecours, Point de vues, 2010.

4 Cercle de l’art moderne, Le Havre, hôtel de ville, 16 mai-30 juin 1906.

5 Mécénat d’Helvetia, de CRIC, de CRAM et de Chalus Chegaray & Cie, avec le soutien de l’AMAM.

6 Le Havre, MuMa, 25 juin-2 octobre 2022.

19

20

Fig. 1

Jean-François Millet Le Rocher de Castel Vendon, vers 1844

Huile à l’huile sur papier marouflé sur toile, 28 x 37 cm Cherbourg-en-Cotentin, musée Thomas Henry

21

Cat. 3

Albert Marquet

La Route de la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 44,5 x 53,5 cm, Honfleur, musée Eugène Boudin Inv. 56.6.1

Page suivante. Fig. 2 Le Havre. Sur la plage. L'impressionniste, 1906 Carte postale Léon & Levy, Paris, 8,5 x 14 cm, Le Havre, bibliothèque municipale

25

Fig. 3

Albert Marquet

L’Estacade à Sainte-Adresse, 1906 Huile sur toile, 37.8 × 60,7 cm, Houston, Museum of Fine Arts, Collection John A. et Audrey Jones Beck, don Audrey Jones Beck

26

Fig. 4

Raoul Dufy L’Estacade au Havre, 1906 Huile sur toile, 46 x 54,5 cm Collection particulière

27

Fig. 5

Albert Marquet L’Estacade, 1906 Huile sur toile, 50 x 61 cm Collection particulière

Le 14 juillet au Havre, 1906 Huile sur toile, 81 x 65 cm Bagnols-sur-Cèze, musée Albert-André, dépôt du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris, donation de Adèle et George Besson, 1963 Inv. AM4224P (20)

George

Raoul Dufy et Albert Marquet posant devant leur toile Le 14 juillet au Havre sur la terrasse du Café du Nord, au Havre, 1906, photographie noir et blanc, 12,6 x 17,7 cm, Besançon, bibliothèque municipale, fonds Besson

Fig. 6

Raoul Dufy 14 juillet au Havre, 1906 Huile sur toile, 65 x 54 cm Collection particulière

Cat. 4

Albert Marquet

Fig. 7

Besson,

Fig. 6

Raoul Dufy 14 juillet au Havre, 1906 Huile sur toile, 65 x 54 cm Collection particulière

Cat. 4

Albert Marquet

Fig. 7

Besson,

L’Anse des Pilotes et le brise-lames est, Le Havre, après-midi, temps ensoleillé, 1903 Huile sur toile, 54,5 x 65,3 cm, Le Havre, MuMa

Inv. A494

L’Anse des Pilotes, Le Havre, matin, soleil, marée montante, 1903 Huile sur toile, 54,5 x 65 cm, Le Havre, MuMa

Inv. A495

30

Cat. 5

Camille Pissarro

Cat. 6

Camille Pissarro

Cat. 7

Albert Marquet

Le Quai du Havre, 1934

Huile sur toile, 65 x 81 cm, Liège, musée des Beaux-Arts/La Boverie Inv. BA.AMC.05b.1957.21568

31

32

Cat. 8

Camille Pissarro

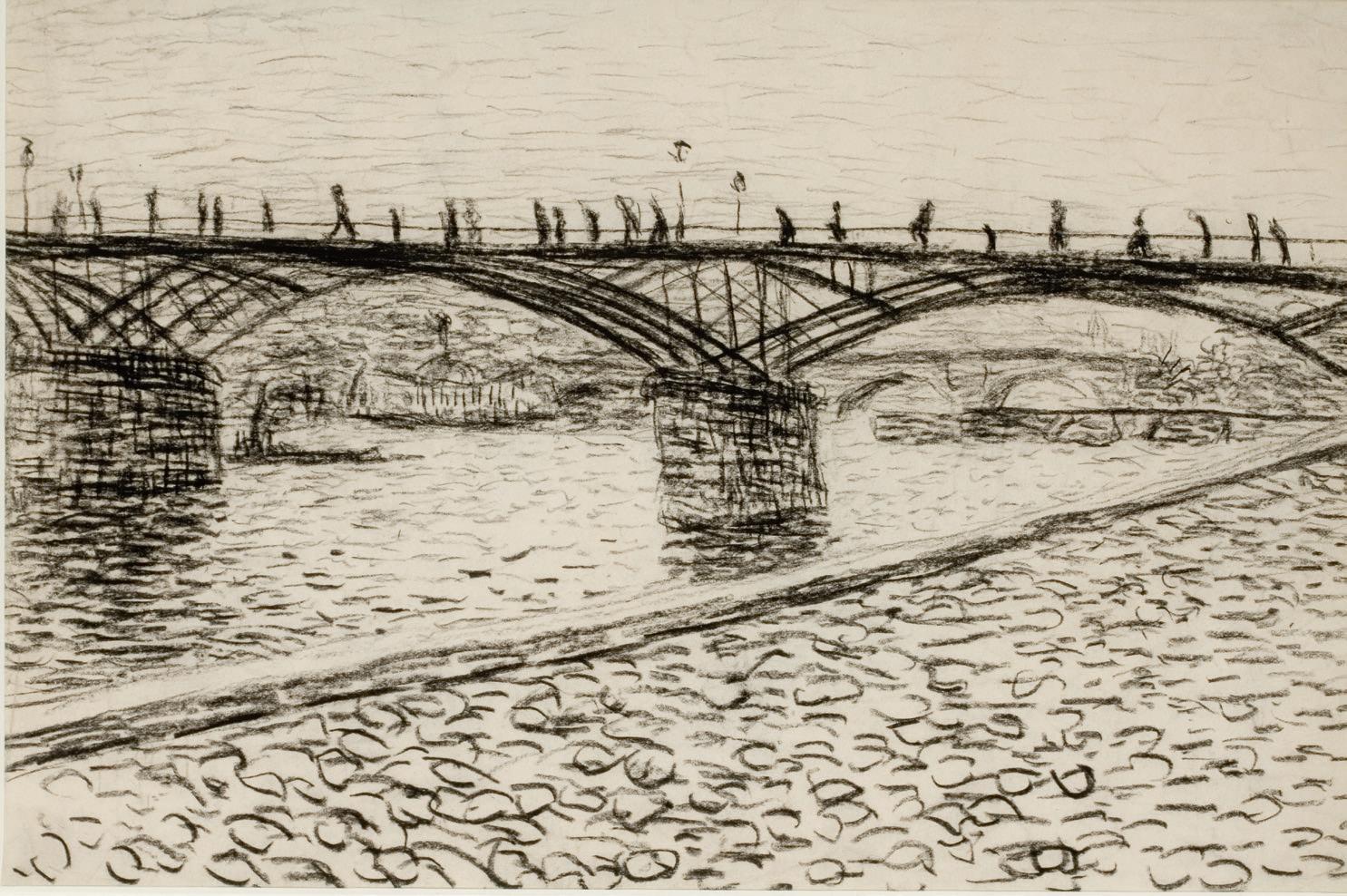

Le Pont Boieldieu à Rouen, 1896

Huile sur toile, 54 x 65 cm

Rouen, musée des Beaux-Arts

Dépôt musée d’Orsay Inv. D 2000.1.1

Cat. 9

Albert Marquet

Rouen, Quai de Paris, 1912 Huile sur toile, 65,3 x 81 cm, Lyon, musée des Beaux-Arts Inv. B1019

33

34

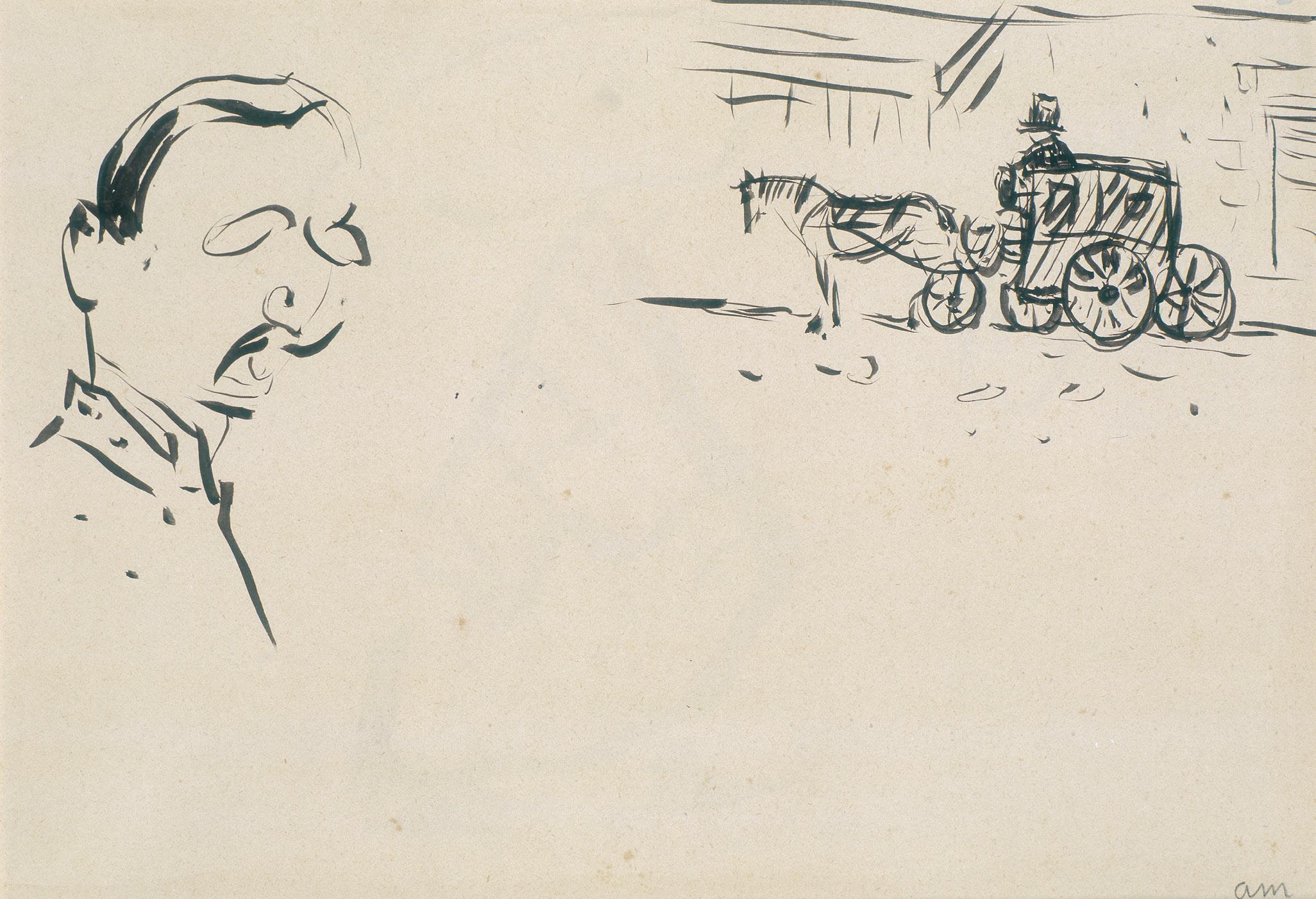

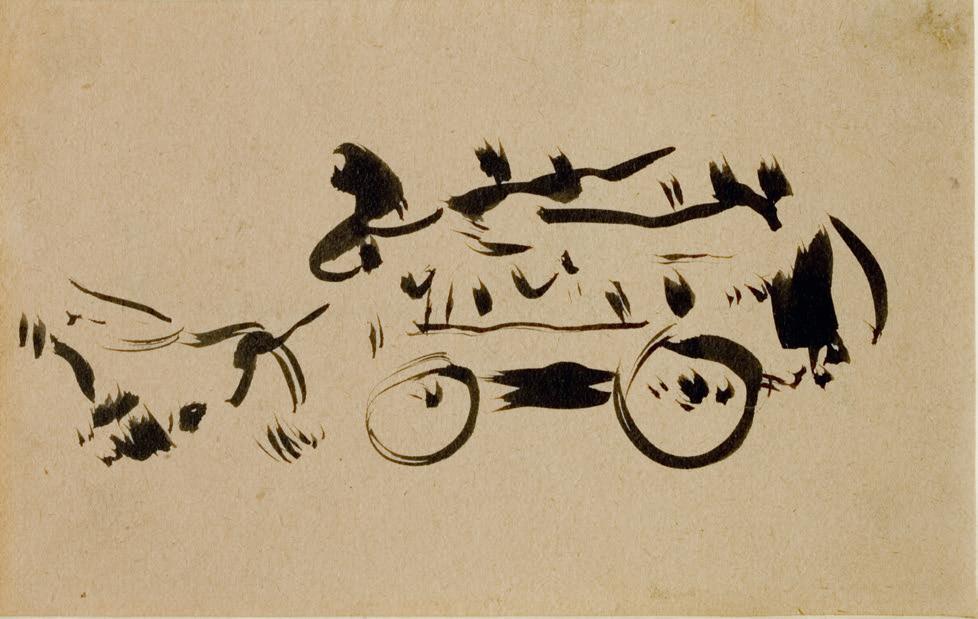

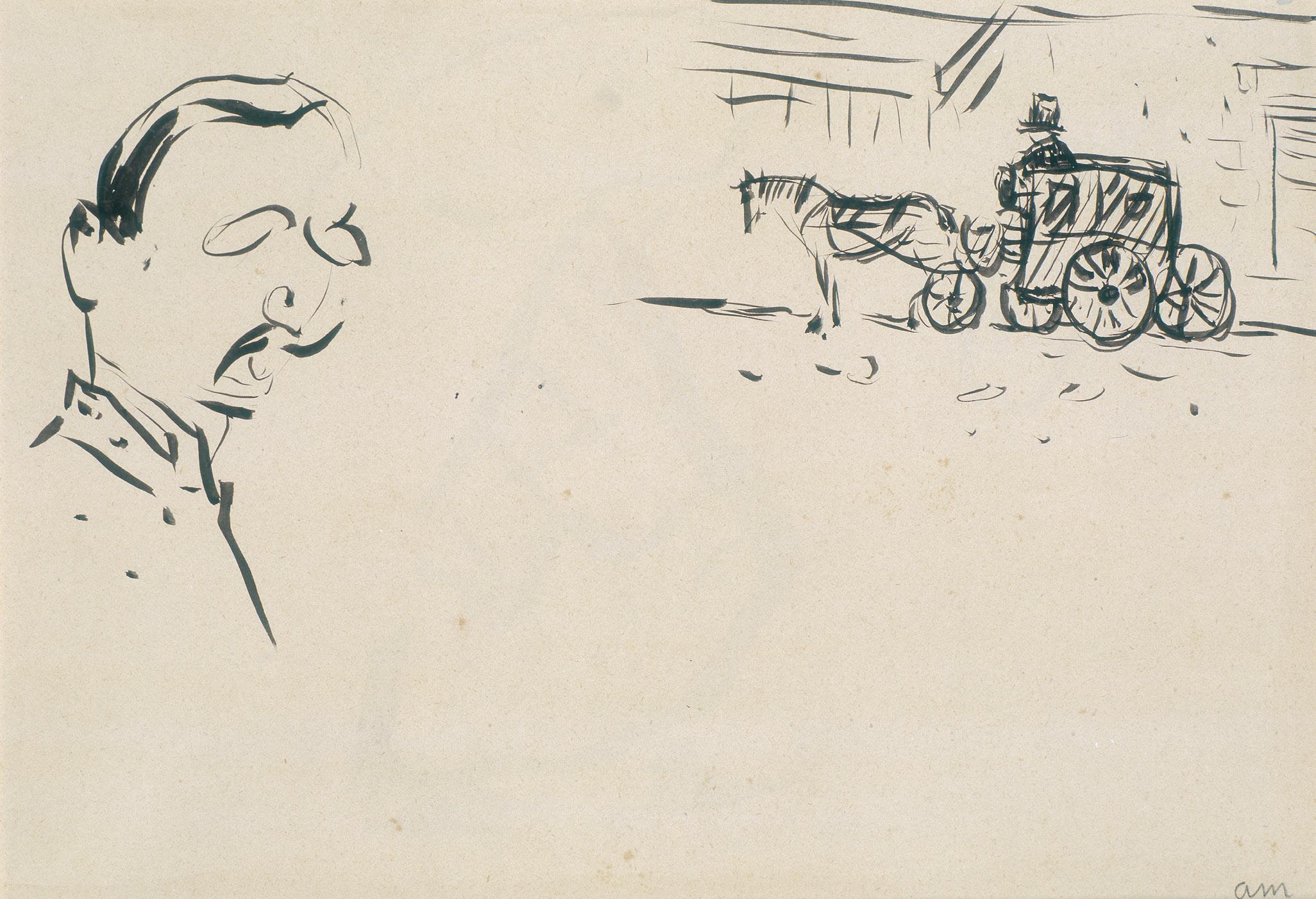

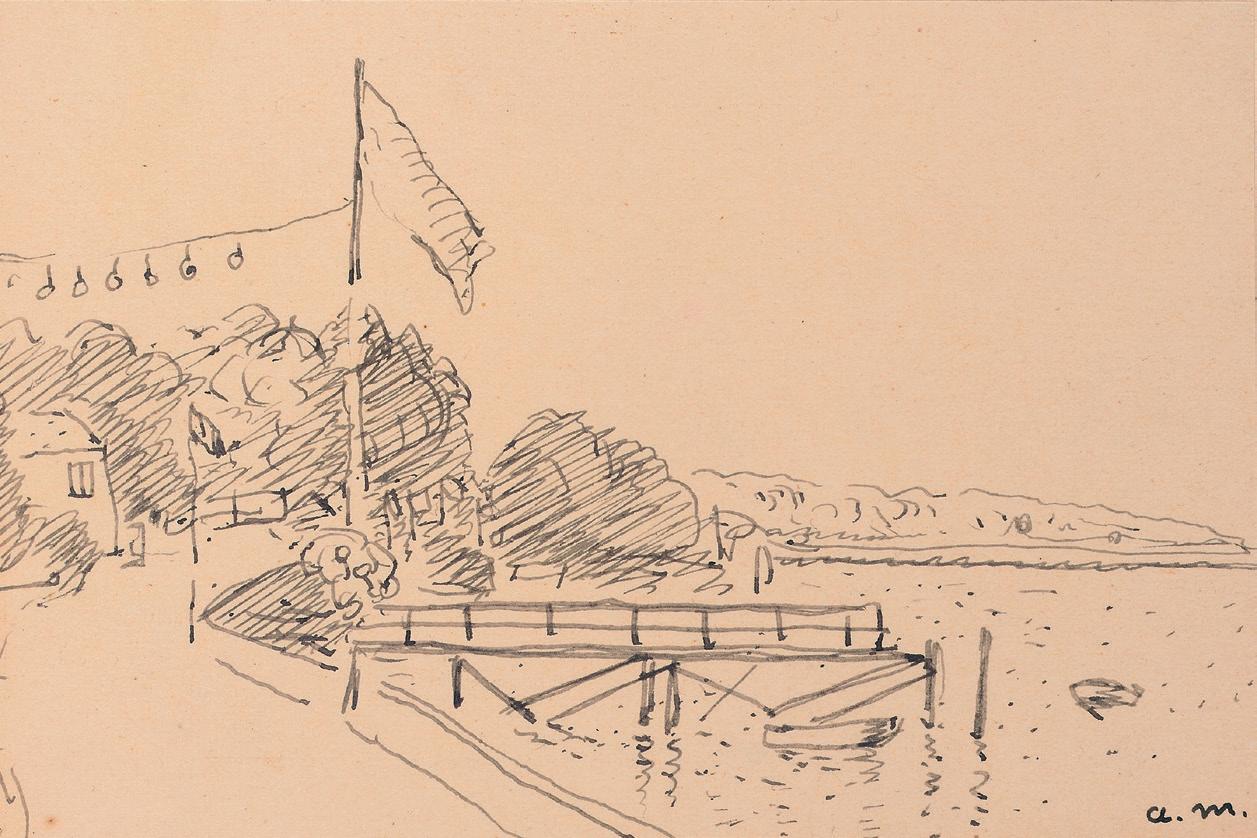

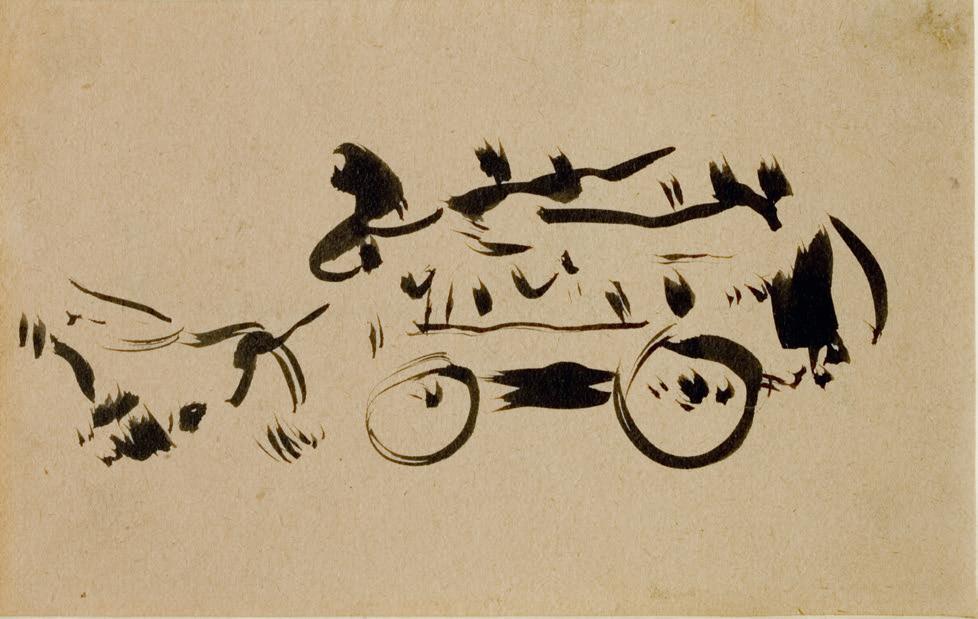

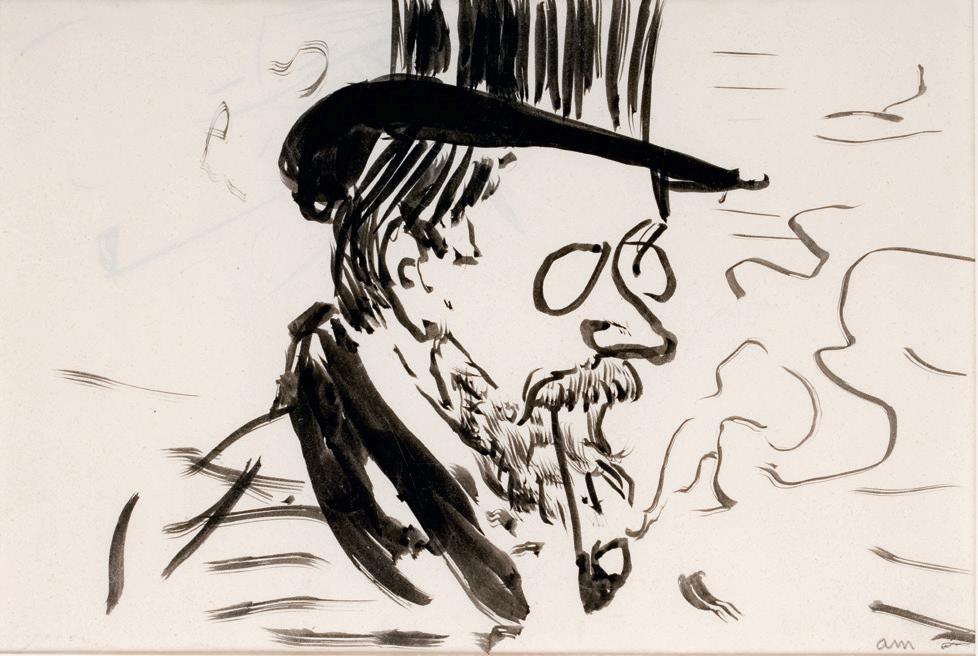

Albert Marquet

Autoportrait, calèche, vers 1904

Encre de Chine sur papier vélin, 19 x 28,2 cm

Le Havre, MuMa

Carnets de voyage Marquet en Normandie

Sophie Krebs

Albert Marquet n’est pas normand. Il est né à Bordeaux, dont il affectionne depuis l’enfance le port fluvial. Puis il vient jeune homme à Paris avec sa mère pour poursuivre ses études et se découvre fasciné par la Seine. L’eau est un élément structurant de sa personnalité artistique. Et la Normandie, à quelques encablures de son « port d’attache » Paris, déploie un littoral sur plus de six cents kilomètres, passant de la Côte d’Albâtre à la Côte de Nacre puis au promontoire du Cotentin, sans oublier la Seine, son fleuve chéri. Il passera ponctuellement par tous ces territoires dans le premier quart du XXe siècle. Pourtant, il lui faudra aussi la camaraderie des peintres, en particulier fauves, ou de critiques amis pour franchir le pas et l’inciter à séjourner en Normandie. Là, à l’affût du motif, il observe et synthétise. « Il ne corrigea pas le paysage, ne le composa pas : il en saisit la synthèse1 », comme le dit Emil Szittya. L’eau, qui n’est jamais une étendue uniforme mais est toujours agitée par un clapotis ou par la houle, domine ses compositions. Et, avec elle, le port, la plage, la ville, et les humains qui les peuplent.

Marquet effectue plusieurs séjours en Normandie : le premier, passé inaperçu, en 1903 en compagnie de la famille Manguin à la Percaillerie, à côté de Flamanville ; le deuxième en 1906 avec Raoul Dufy au Havre, d’où ils partent sillonner la côte, depuis Dieppe, Fécamp, Honfleur jusqu’à Trouville. La troisième fois, il revient en 1911 à Honfleur

aux côtés de Félix Vallotton, puis c’est un quatrième séjour à Rouen l’année suivante avec Henri Matisse, qui vient le chercher pour partir dans le Sud. Après un long intermède dû à la guerre, il revient à Vieux-Port puis à Canteleu, près de Rouen, en 1927, sur la suggestion de Paul Signac, et pousse jusqu’à Honfleur. Enfin, un sixième séjour en 1934 l’emmène à nouveau au Havre et brièvement à Dieppe, où il reviendra en 1937. Depuis le début des années 1920, le peintre séjourne à Paris à la belle saison et passe l’hiver à Alger. Il préfère aussi faire de longs voyages à l’étranger, délaissant les rivages de l’Atlantique, les séjours normands se faisant alors plus rares.

Ceux-ci nous apprennent cependant beaucoup sur la variation des motifs, sur les points de vue choisis, sur sa gamme chromatique utilisée pour peindre, par exemple, une mer changeante, sur son sens de la simplification, sur les prémices des séries, mais aussi sur son goût pour le monde portuaire, l’animation humaine, l’esthétique industrielle et le mouvement des bateaux – ce n’est pas un hasard si Marquet deviendra, à la fin de sa vie, « peintre officiel de la Marine ». Résolument moderne et fasciné par la vie maritime, il perpétue la tradition de peintre de port en montrant le monde tel qu’il le voit et tel qu’il l’aime.

35

1 Emil Szittya, Marquet parcourt le monde, Paris, « Portraits contemporains », 1950, p. 15.

Premier contact

À l’orée du XXe siècle, Marquet est encore un peintre inconnu. Il commence depuis peu à exposer : la première fois en 1899, puis au Salon des indépendants en 1901. Il a quitté l’École des beaux-arts et reste lié à quelques camarades comme Henri Matisse, Charles Camoin et Henri Manguin, dont il fréquente l’atelier dès 1901. Période de travail et de dèche. En 1903, il passe l’été avec la famille Manguin à la Percaillerie et semble-t-il à Falaise. Cette année-là, un nouveau salon ouvre ses portes : le Salon d’automne, que soutiennent les futurs Fauves, dont ils suivent avec attention toutes les péripéties et auquel ils participeront tous.

Manguin, marié et déjà père de deux jeunes enfants, passe ses vacances d’été à la Percaillerie, un hameau de la commune des Pieux découvert auparavant, et entraîne Marquet avec lui. De son amitié avec ce dernier, on retiendra quelques séjours estivaux, à Saint-Tropez en 1905, à Naples et ailleurs en Italie en 1908. Il faut imaginer ces jeunes peintres pleins d’ambition cherchant à montrer et à vendre leurs œuvres. Ils travaillent, rêvent et exposent ensemble.

À la Percaillerie (cat. 10 et fig. 11), c’est une nature sauvage et âpre que les artistes découvrent. Les deux peintres ont une sensibilité différente au paysage. Manguin, encore sous l’influence de la tradition de la peinture claire sans pour autant retourner à l’impressionnisme, montre un point de vue bien construit où sourd la couleur. Marquet, lui, reprend cette falaise aux rochers très découpés dans une composition identique mais en gauchissant les détails et avec des coloris plus austères, dans un chromatisme plus dur. Manguin s’éloignera définitivement de la France septentrionale pour se réfugier dans le Sud, où les contrastes sont plus marqués, les couleurs plus violentes et les paysages plus propices aux rêveries arcadiennes, plus à même de fournir le cadre de ses scènes familiales intemporelles. Marquet, quant à lui, qui ne s’intéresse pas exclusivement à la couleur, n’aimera pas trop le Sud et reviendra souvent sur la côte atlantique, se passionnant pour les ports.

D’avant 1903, nous ne connaissons pas de paysages de Marquet en dehors de ceux de Paris et d’Arcueil. Ses moyens sont modestes et il n’est pas question de voyager. C’est donc son premier séjour hors de la capitale depuis longtemps. On connaît une dizaine d’œuvres peintes à la Percaillerie et aux Pieux. Il s’intéresse aux falaises de l’anse de Sciotot, qui lui permettent de composer à l’aide d’une grande diagonale séparant la terre du ciel et de la mer. Il utilise une gamme chromatique ocre parcourue de traces vertes qui traduit un paysage lunaire, ces dunes suspendues qu’avait déjà peintes, à son époque, Jean-François Millet (fig. 1 et 10). Mais cette nature sans âme ne le satisfait pas : il y cherche les traces d’une activité humaine. Un toit, une barrière, une cheminée d’usine : les paysages presque vierges d’humanité sont assez rares chez lui. On peut les rapprocher de ceux peints en 1905 à Agay (fig. 8 et 9), sur la Côte d’Azur, en compagnie d’Henri Manguin, Louis Valtat, Henri-Edmond Cross et Charles Camoin, autre camarade fauve : même si la luxuriance de la nature y apparaît à travers les palmes de la végétation, prélude aux paysages d’Algérie, sa gamme chromatique, respectueuse du ton local, reste en deçà des exagérations d’un Dufy ou d’un Matisse.

En 1904, Marquet accepte d’illustrer Bubu de Montparnasse de Charles-Louis Philippe : la verve de son pinceau, l’humour de ses personnages à la limite de la caricature rappellent qu’il a un sens inné de l’observation de la rue. Ses préoccupations sont différentes en pleine bataille du fauvisme, à partir de 1905. Il s’éloigne de Matisse, plus radical et qui s’est, lui, rapproché de Derain et de Signac2, lesquels utilisent le divisionnisme alors que cette méthode que lui-même a un peu utilisée pour quelques nus ne sera pas poursuivie. Il va prendre un autre chemin, celui de la synthèse, suivant de près les audaces de son camarade Matisse sans adhérer à ses outrances colorées et

36

formelles.

2 Claudine Grammont, « Un autre Fauve : Marquet et l’âme moderne », dans Albert Marquet, peintre du temps suspendu, cat. exp., Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 25 mars-21 août 2016, Paris Musées, 2016, p. 79-84.

Vue d’Agay, vers 1905 Huile sur toile, 64,5 x 80,7 cm

Paris, Centre PompidouMNAM/CCI, legs Gaston Migeon, 1931

Vue d’Agay, les rochers rouges, 1905 Huile sur toile, 65,7 x 81,5 cm Le

37

Fig. 9

Albert Marquet

Havre, MuMa

Fig. 8

Albert Marquet

Paysage de la Percaillerie (Paysage de Bretagne), vers 1903

Huile sur toile, 50 x 61,3 cm

38

Cat. 10

Albert Marquet

Strasbourg, musée d’Art Moderne et Contemporain Inv. 55.974.0.815

Jean-François Millet, Le Prieuré à Vauville, vers 1872-1874

Huile sur toile, 89.9 x 116,8 cm

Boston, Museum of Fine Arts

Don de Quincy A. Shaw Jr et de Mariam Shaw Hangton, en mémoire de Quincy Adams Shaw

Les Trois Toits, la Percaillerie, 1903

Huile sur toile, 49.5 x 61 -cm

Collection particulière

39

Fig. 11

Albert Marquet

Fig. 10

Cat. 11

Albert Marquet

Le Havre, 1906

Huile sur toile, 65 x 81 cm

Collection Emil Bührle en prêt à long terme au Kunsthaus, Zürich

Inv. BU 0171

Fig. 12

Albert Marquet

Fête nationale au Havre, 1906

Huile sur toile, 65 x 81 cm

Winterthur, villa Flora

40

Fig. 13

Claude Gellée dit le Lorrain, Port de mer au soleil couchant, 1639 Huile sur toile, 103 x 137 cm Paris, musée du Louvre

Le port

En 1906, Marquet accepte d’accompagner dans sa ville natale Raoul Dufy3, Havrais comme Othon Friesz et Georges Braque. Dufy, en bon camarade, le guide dans la Normandie qu’il affectionne. Une autre raison pousse Marquet à se rendre au Havre : la tenue de l’exposition annuelle du Cercle de l’art moderne, qui lui offre la possibilité de montrer ses tableaux et de vendre à de nouveaux collectionneurs4. Il y réussit presque mieux que tous les autres. De ce séjour, Marcelle Marquet, écrivaine et biographe de son mari, rapportera quelques anecdotes : « Je ne sais pas pourquoi, en 1906, Marquet partit au Havre passer une partie de l’été. Céda-t-il à une proposition de Dufy, Normand tenté de retrouver les souvenirs et l’atmosphère de sa jeunesse ? […] Dufy et Marquet travaillèrent côte à côte au Havre, quelques fois à un mètre l’un de l’autre, sur une étroite terrasse qui dominait une rue que, pour leur enchantement, le quatorze juillet peuplait de drapeaux. Ils allaient peindre aussi à Sainte-Adresse, et, pour gagner du temps, à bicyclette5 »

Cette virée entre peintres amoureux du paysage, de la fête et des couleurs constitue un des moments forts dans la carrière des deux artistes6. L’émulation les conduit à peindre le port en liesse (fig. 12), la plage au Havre et à Sainte-Adresse, avec sa célèbre estacade, mais aussi les affiches à Trouville, la falaise de Fécamp7 (cat. 20) –autant de motifs restés attachés à la brève période fauve de Marquet. Jamais il n’a été aussi audacieux. Mais c’est bien

Joseph Vernet, L’Entrée du port de Marseille, 1754, Huile sur toile, 165 x 263 Paris, musée du Louvre

3 Marcelle Marquet, Marquet. Voyages, Lausanne, Skira, 1968, p. 6. Il arrive au Havre le 13 juin (lettre à Henri Manguin, 15 juillet 1906) et visite l’exposition du Cercle de l’art moderne, qui a lieu du 26 mai au 30 juin.

4 Marquet vend plusieurs tableaux grâce à ce salon, qui est organisé par des collectionneurs du Havre.

5 M. Marquet, Marquet…, op. cit., p. 6-8.

6 Sophie Krebs « “Une nouvelle mécanique picturale”, le fauvisme de Raoul Dufy », dans Raoul Dufy au Havre, cat. exp., Le Havre, MuMa, 18 mai-3 novembre 2019, Paris, Mare et Martin, 2019, p. 77-78.

7 Lettre d’Albert Marquet à Henri Matisse, 4 septembre 1906, citée dans Claudine Grammont (éd.), Matisse-Marquet, correspondance, 18981947, Lausanne, La Bibliothèque des arts, 2008, p. 50 : « Malgré la beauté du pays, je n’ai rien fichu à Fécamp, un temps très contrariant et un sacré vent qui a cassé comme une allumette mon grand chevalet beige, pourtant bien solide, dégoûté, je suis parti. »

41

Fig. 14

42

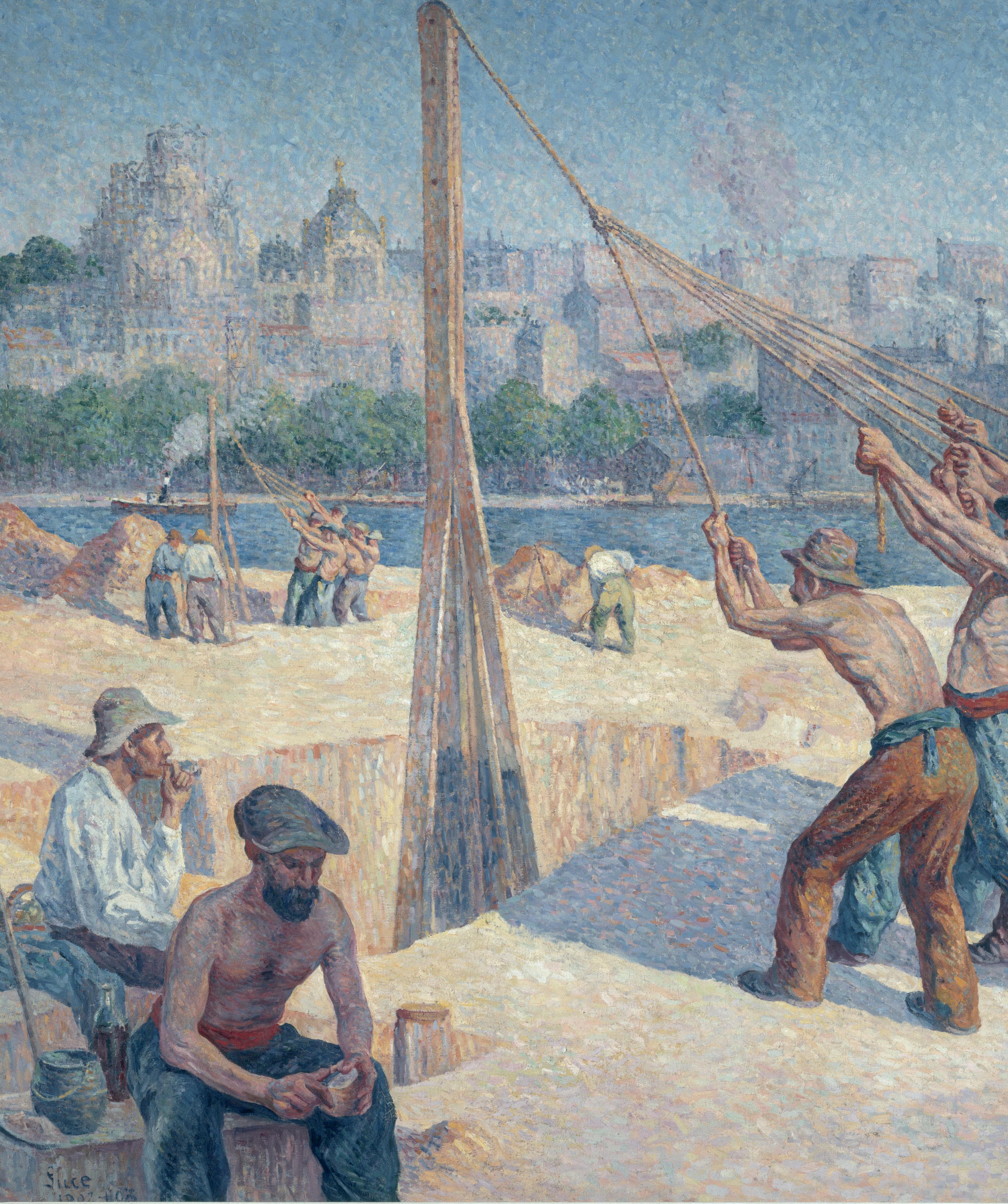

Fig. 15

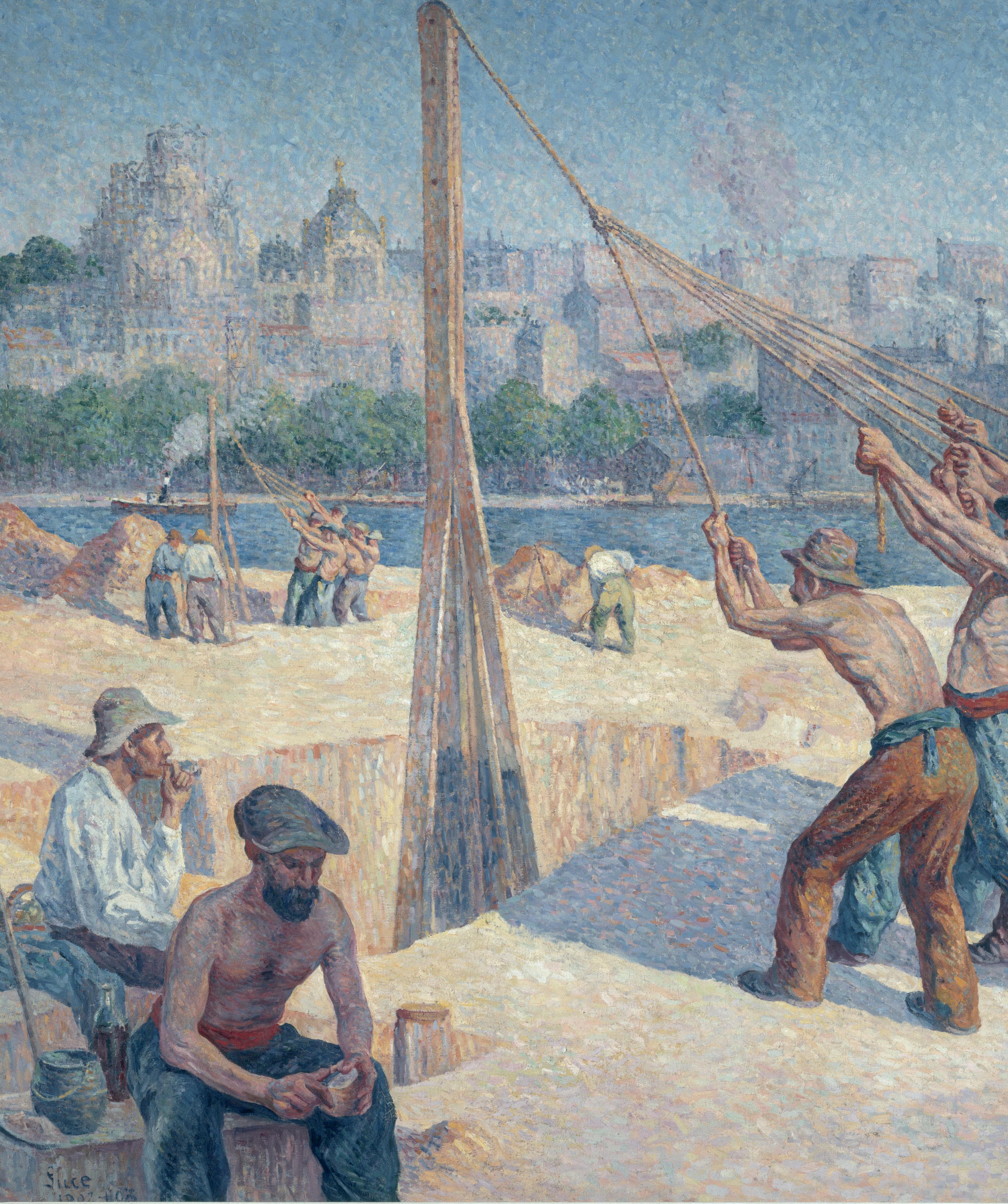

Maximilen Luce Les Batteurs de pieux, vers 1902-1903

Huile sur toile

154 x 196 cm

Paris, musée d’Orsay, don du fils de l’artiste à la Direction des Arts et des Lettres, 1948

au Havre (fig. 19 et cat. 11) qu’il construit en grande partie sa vision du paysage, du port en particulier, avec ses quais et ses docks, qu’il poursuivra toute sa vie8. Plus raides que les compositions plus colorées et virevoltantes de Dufy, ses peintures sont parfaitement cadrées et synthétiques. La couleur joue un rôle structurant, notamment avec le noir, qui est à la fois cerne et couleur.

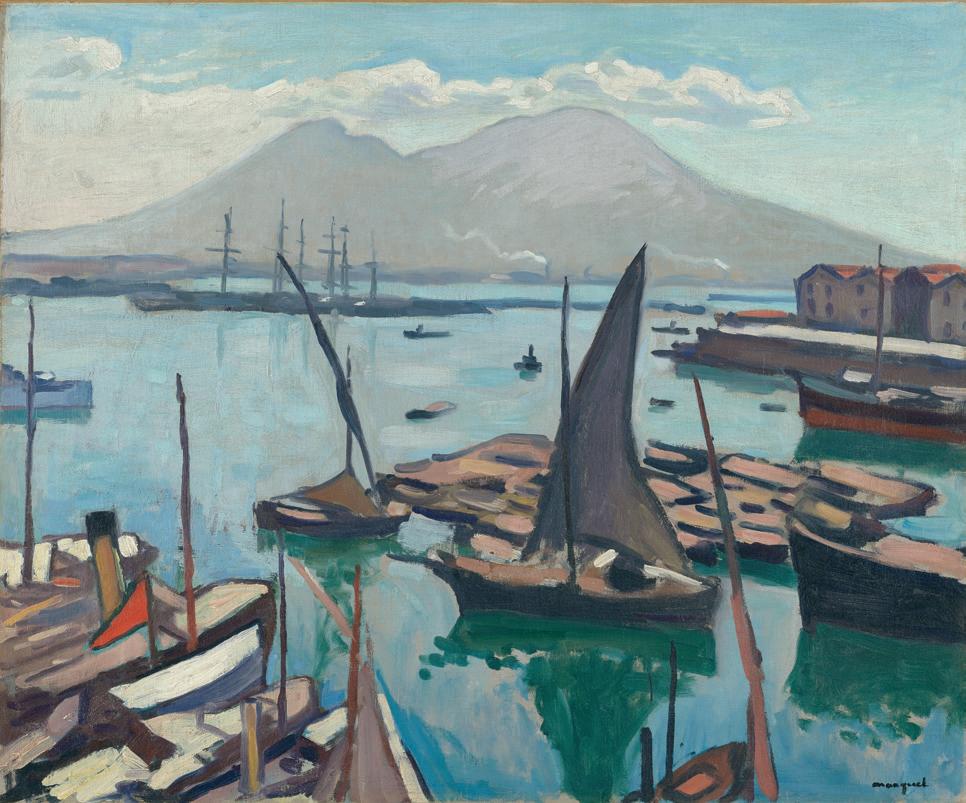

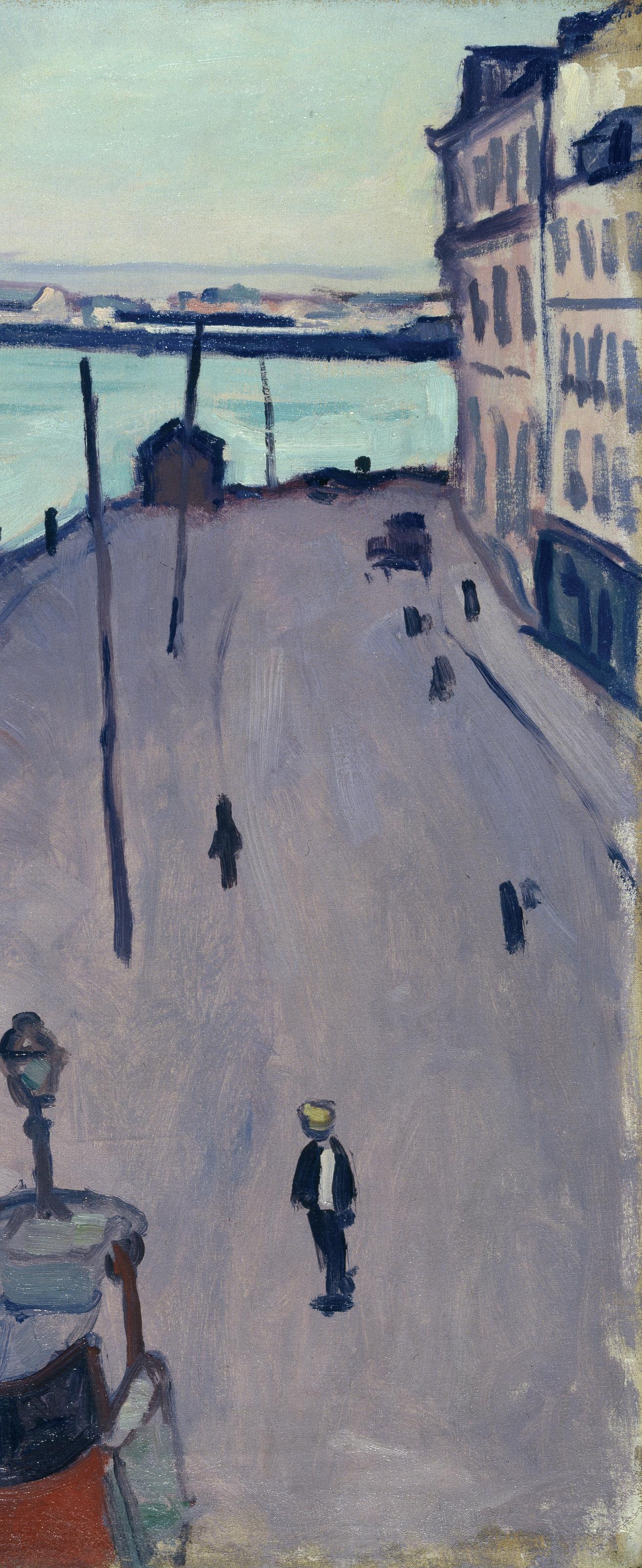

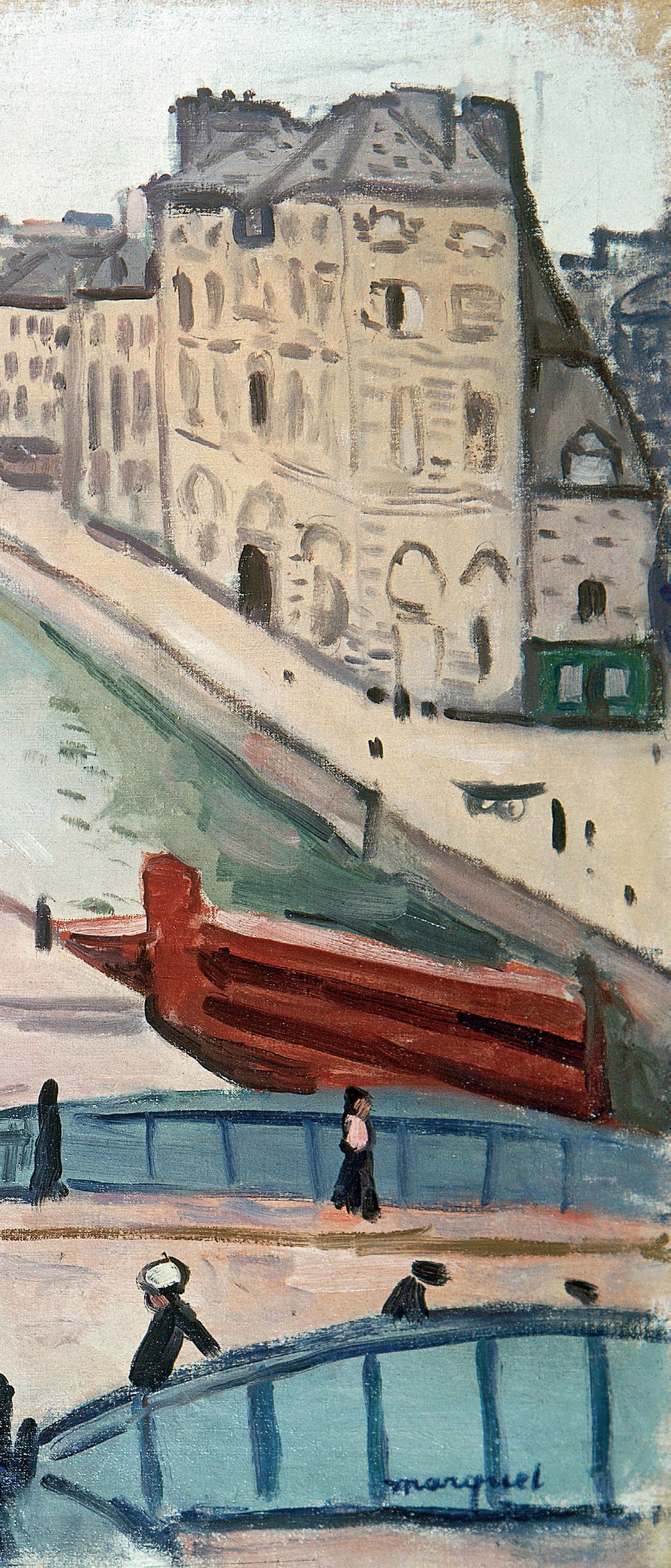

Ce port du Havre où commence son expérimentation artistique lui apporte autre chose que la contemplation, à l’instar de Claude Gellée, dit le Lorrain (fig. 13), ou de Joseph Vernet (fig. 14), les inventeurs des vues portuaires. Point de vision grandiose ni de reportage sur la marine ou l’architecture portuaire : Marquet essaie de rendre compte de la vie, une vie populaire, prolongement de la rue. Préférant un port industriel, il est fasciné par le spectacle du chargement et du déchargement de tonneaux et autres marchandises, de la valse des grues, du va-et-vient des charrettes à cheval, des baraquements précaires qui servent alors de docks, du fourmillement des dockers sur les quais, des mâts se reflétant dans l’eau, des coques ovales des bateaux accolés les uns aux autres, de l’alignement des immeubles disparates, peints comme des silhouettes, et bien sûr de l’eau. Tout ceci donne à l’artiste les motifs à sa peinture, empreinte d’une certaine naïveté. Ce synthétisme, cette simplification à outrance confèrent à ses tableaux un caractère apparemment un peu enfantin.

La grue du port, merveille d’architecture métallique, est l’équivalent du lampadaire de la rue et joue le rôle du clocher d’église, à la fois repère et point de mire. Marquet se veut moderne au sens baudelairien. Il aime cette vitalité du monde portuaire. Il y trouve une certaine beauté. Il la saisit grâce à son coup de pinceau elliptique et rapide. Il n’est pas le premier à s’intéresser au monde industriel. Il est l’ami de Maximilien Luce (fig. 15) et de Félix Vallotton, et proche de ce milieu symboliste et anarchiste de La Revue blanche. Il ne s’agit cependant pas d’un engagement militant, qui insisterait lourdement sur la cheminée d’usine fumante ou sur l’ouvrier torse nu accomplissant des tâches pénibles, comme le fait Luce. Cela n’intéresse pas l’œil de Marquet. Il contemple tout d’assez loin, et en surplomb9, ne sélectionnant que quelques détails ; et surtout il peint les bassins, qui sont de merveilleux miroirs d’eau où se reflètent les façades des maisons, les mâts des bateaux et tout ce qui peut transformer la stabilité en instabilité, et brouille l’orthogonalité par un ensemble de lacis et de taches de couleurs. Dans cette grisaille qu’il affectionne, il peint d’autres ports industriels, auxquels il agrège le va-et-vient incessant des bateaux crachant les fumées blanches ou grises : Hambourg, Rotterdam (fig. 16), Boulogne-sur-Mer, Rouen, Marseille, Alger, qui possèdent presque tous les mêmes caractéristiques, le quai et les docks, les bateaux – on a bien surnommé Marquet « le peintre de remorqueurs10 » –, la ville, mirage ou silhouette dans une brume qui dissout toutes les architectures.

44

Fig. 16 Albert Marquet Rotterdam, 1914 Huile sur toile, 65,2 x 81,2 cm Paris, Centre Pompidou, MNAM/CCI, achat de l’État, 1940

Fêtes et rues pavoisées

Lors de ce premier séjour havrais, Marquet, comme Dufy qui fera des rassemblements festifs comme les régates, les fêtes nautiques (fig. 17), les champs de courses et les défilés et fanfares militaires l’une de ces spécialités, reprend à son compte le désir de transcrire la liesse populaire. Les flonflons des fêtes et la gaieté estivale du Havre invitent à la débauche de couleurs et de formes. Il y a une fusion entre le minéral de la ville, l’eau du port toujours instable et l’agitation quasi animale de ces petites fourmis humaines peintes en noir comme des virgules avec un pinceau souple.

À l’instar de Monet, Marquet et Dufy peignent des rues pavoisées (cat. 4 et fig. 6), mais différemment. Dufy en peint plusieurs et cherche, tout en bouchant la perspective par des drapeaux bleu-blanc-rouge, à décrire un coin de rue où les badauds, pantalons blancs et canotier sur la tête, viennent contrarier les rectangles des pavois et des immeubles. Marquet, quant à lui, plus respectueux de la réalité, dessine une grande diagonale qui sépare en deux la rue : d’un côté les façades sombres, à l’ombre, rehaussées de drapeaux tricolores et de lampions rouges, de l’autre le ciel bleu lumineux créant par contraste une perspective. Presque au centre, un mât vertical noir portant une bannière bleu-blanc-rouge vient séparer et réunir les deux espaces grâce à un bout de toile du drapeau laissant voir un coin du ciel par transparence. Les autres mâts, de biais, créent un lacis inextricable.

Les badauds sont presque toujours ces petits insectes noirs, à l’exception de deux femmes portant des robes longues et blanches. « La rue respire la fête11. »

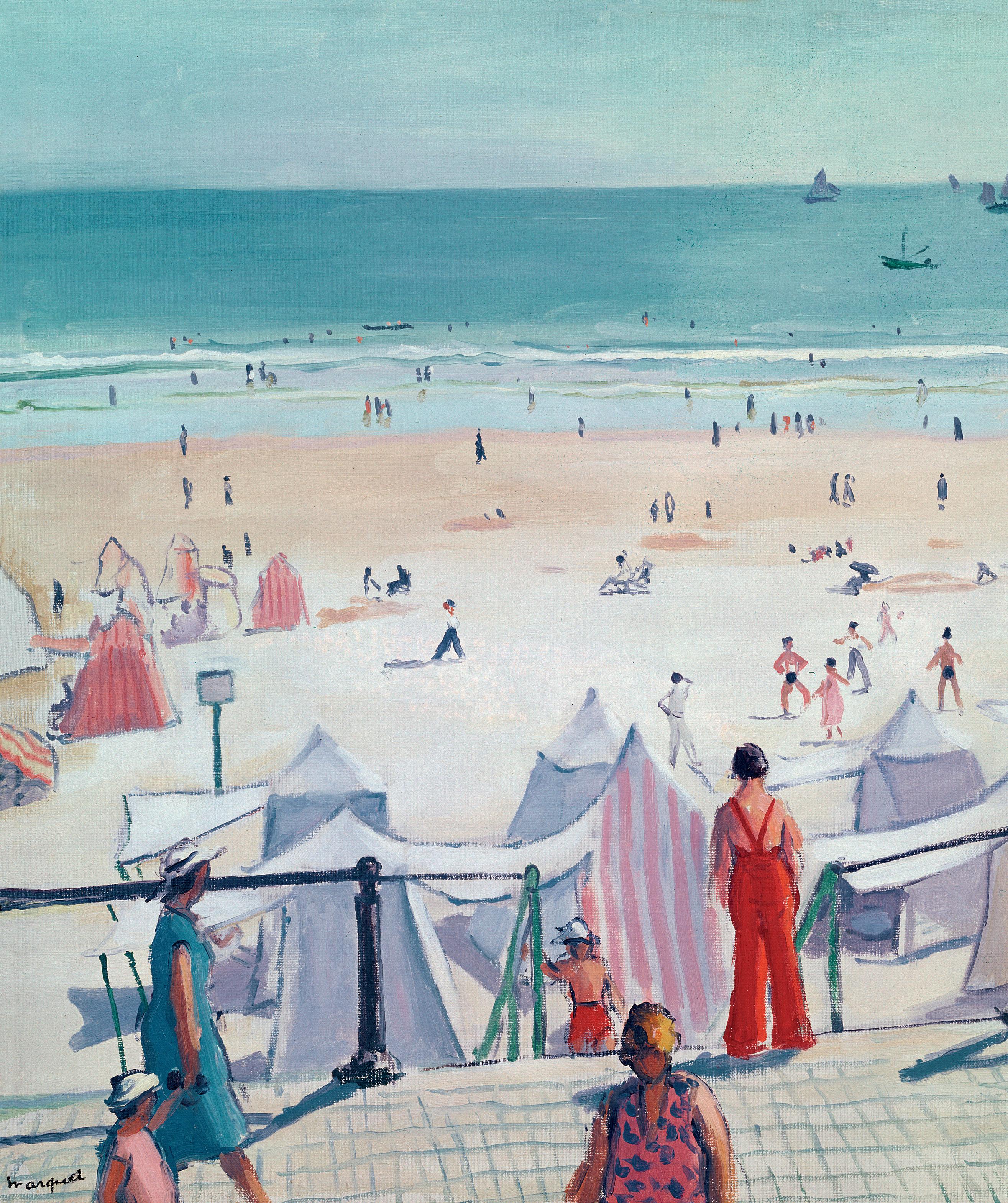

Marquet n’aime pas être à même le sol : il préfère l’altitude, pour voir le spectacle en plongée et à l’abri des regards – ce qu’il fait pour le carnaval de Fécamp où, de haut, il assiste au défilé de chars qu’on devine à peine. Il peindra plus tard, en 1934 aux Sables-d’Olonne (fig. 28), une fête nationale associant la plage et le fourmillement des baigneurs et des tentes bicolores le long du parapet pavoisé : pour la première fois, les passants sont vus de près, presque identifiables et en couleurs, accompagnés de leur ombre portée. Et si la foule n’est pas assez nombreuse, il ajoute des balconnières de géraniums rouges !

8 Voir Alain Corbin, Le Territoire du vide. L’occident et le désir de rivage, Paris, Champs Histoire, 2018, p. 213 : « Point d’articulation d’une mode diffusée par la peinture de marine et d’un faisceau de curiosités qui incite à venir observer sur le quai les planches d’une encyclopédie animée, ce lieu didactique se veut aussi symbole de la grandeur royale ; tout à la fois limes dont il convient d’assurer la sécurité, abri d’où partent les flottes majestueuses, théâtre du pathétique des naufrages et des défaites, réceptacle des richesses […], ce territoire plein compense et accentue le vide environnant des plages et des côtes rocheuses. »

9 Voir Bernard Plossu, « La force de la discrétion », dans Albert Marquet, peintre du temps suspendu, cat. exp., Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 25 mars-21 août 2016, p. 72.

10 George Besson, Marquet, Paris, Crès et Cie, 1929, p. 82

11 E. Szittya, Marquet parcourt…, op. cit., p. 26.

45

Fig. 17

Raoul Dufy

Le Yacht pavoisé, vers 1904 Huile sur toile 69 x 81 cm

Le Havre, MuMa

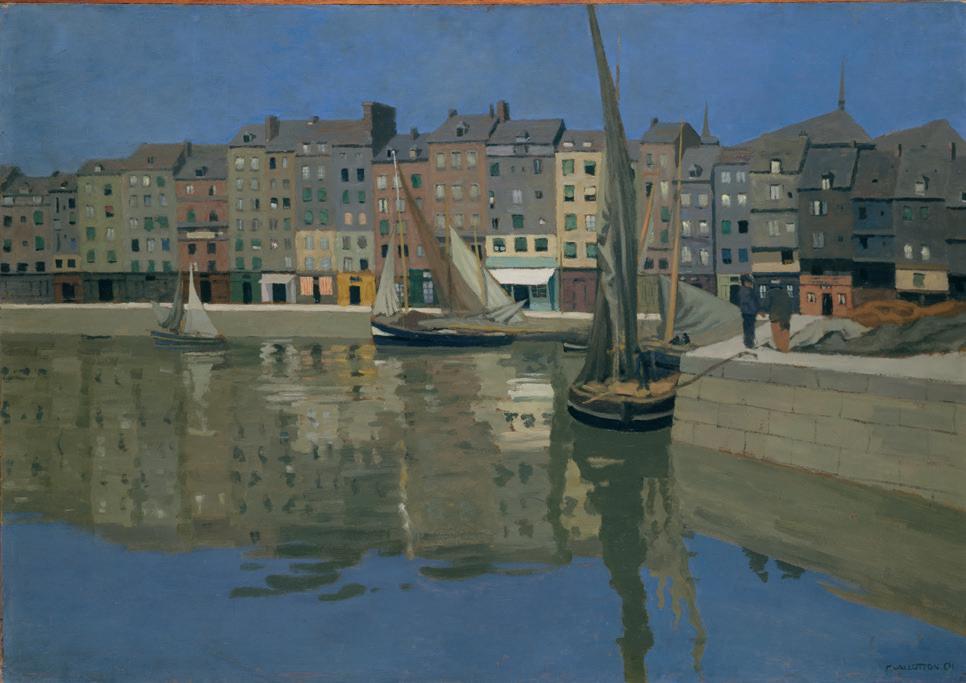

Le Port d’Honfleur, la nuit, 1901

Huile sur carton montée sur panneau, 72,4 x 101,6 cm

New York, Metropolitan Museum of Art, Legs Adelaide Milton de Groot, 1967

Albert Marquet

Le Port d’Alger, vers 1934-1935

Huile sur toile, 50 x 61 cm

Collection particulière

Albert Marquet

Le Port du Havre, 1934

Huile sur toile, 54 x 73 cm

Collection particulière

Albert Marquet

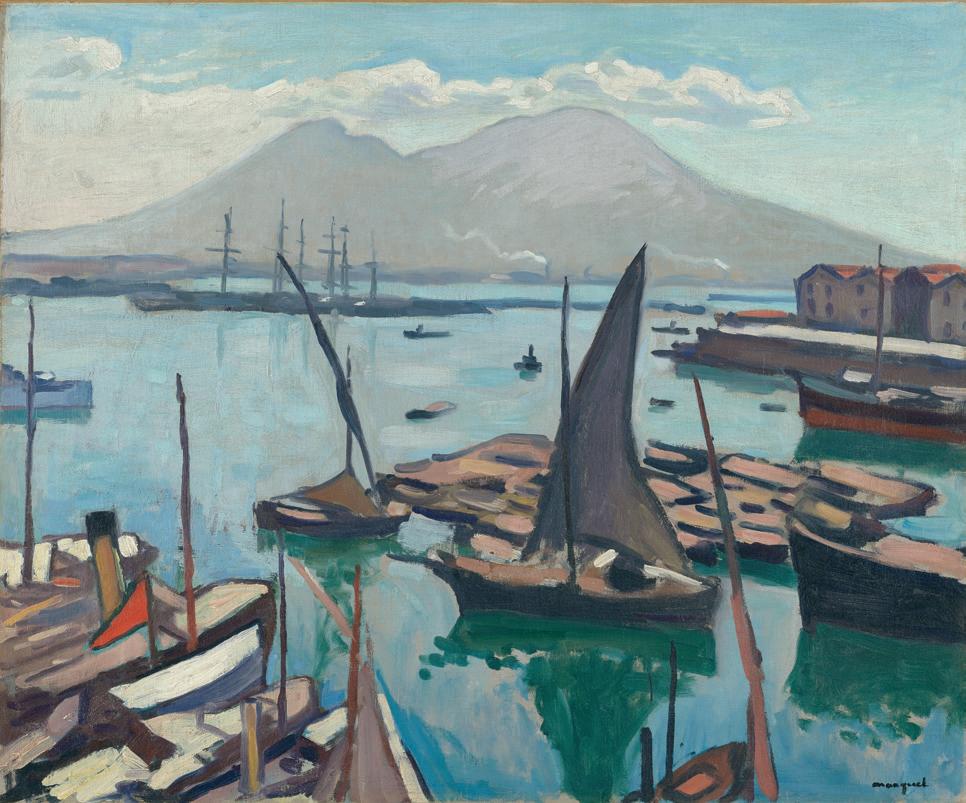

Le Port de Naples, 1909

Huile sur toile, 63,5 x 76,5 cm

Besançon, musée des Beaux-Arts et d’archéologie

Dépôt centre Pompidou - MNAM/CCI

Donation Adèle et George Besson, 1963

46

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 18

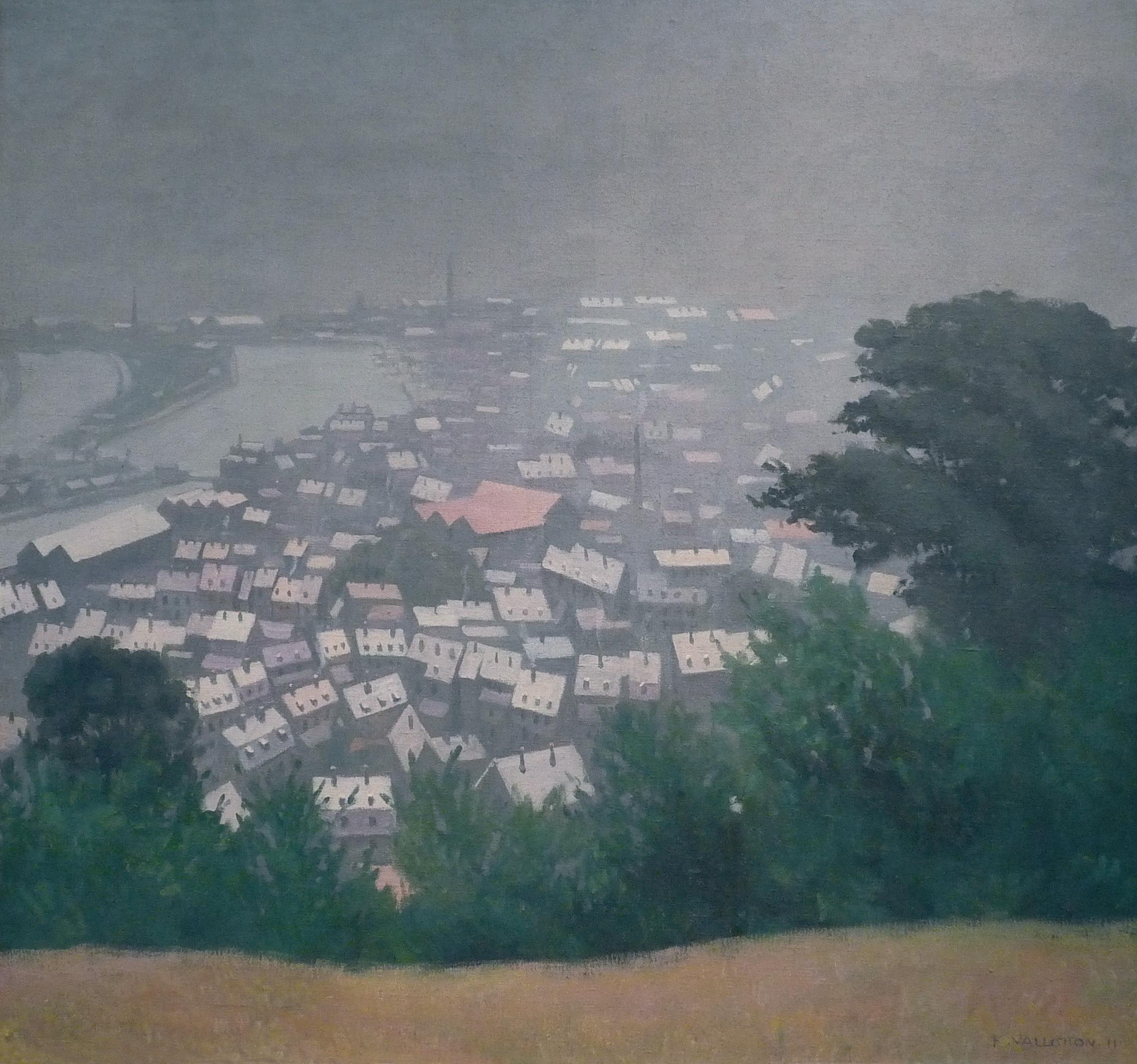

Félix Vallotton

Fig. 19

Soleil levant sur le port d’Alger, vers 1941-1942

Huile sur toile, 64,8 x 81,3 cm

Dallas, Museum of Art, don Nicholas Acquarella, 1978

Pérégrinations portuaires

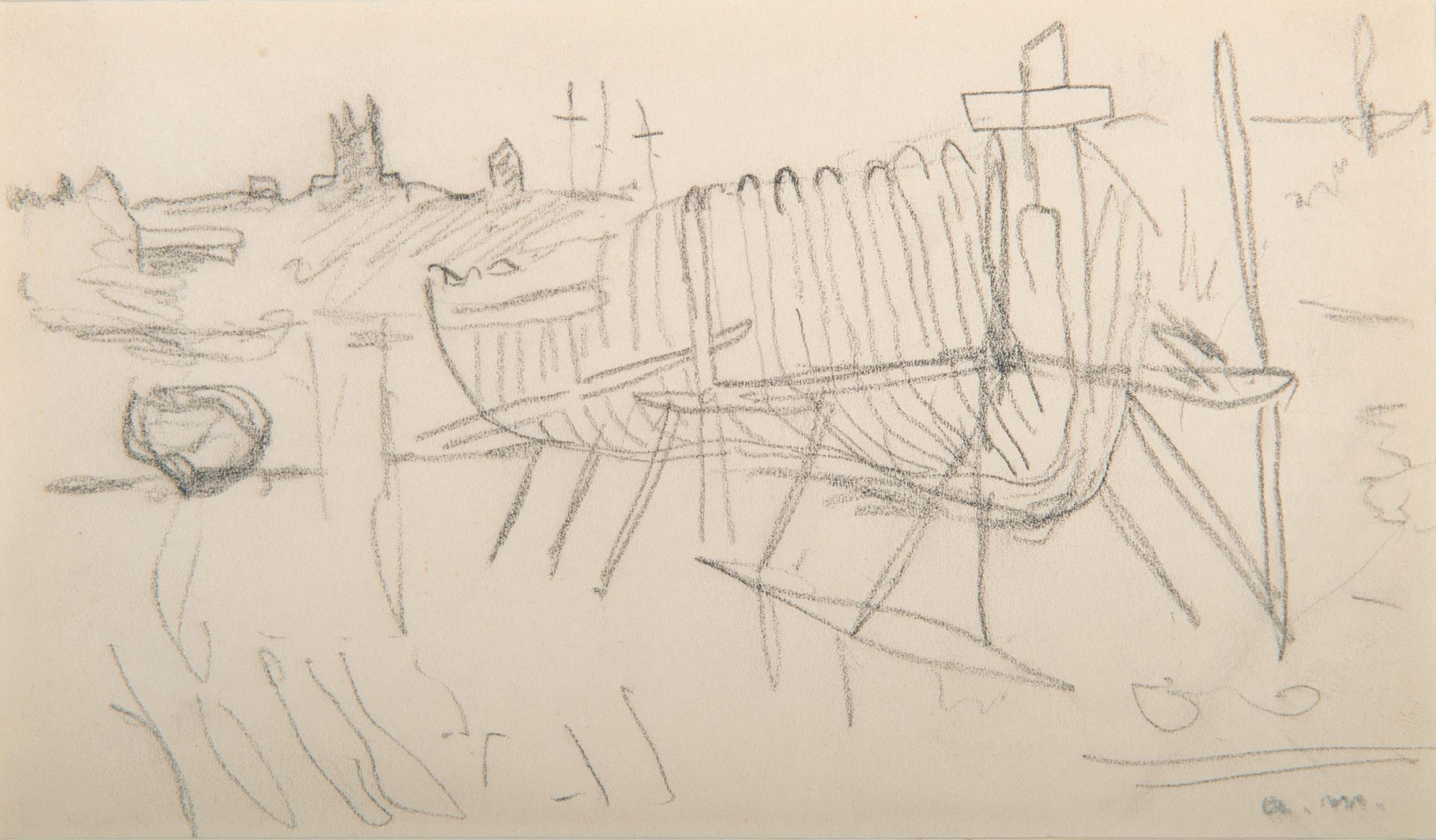

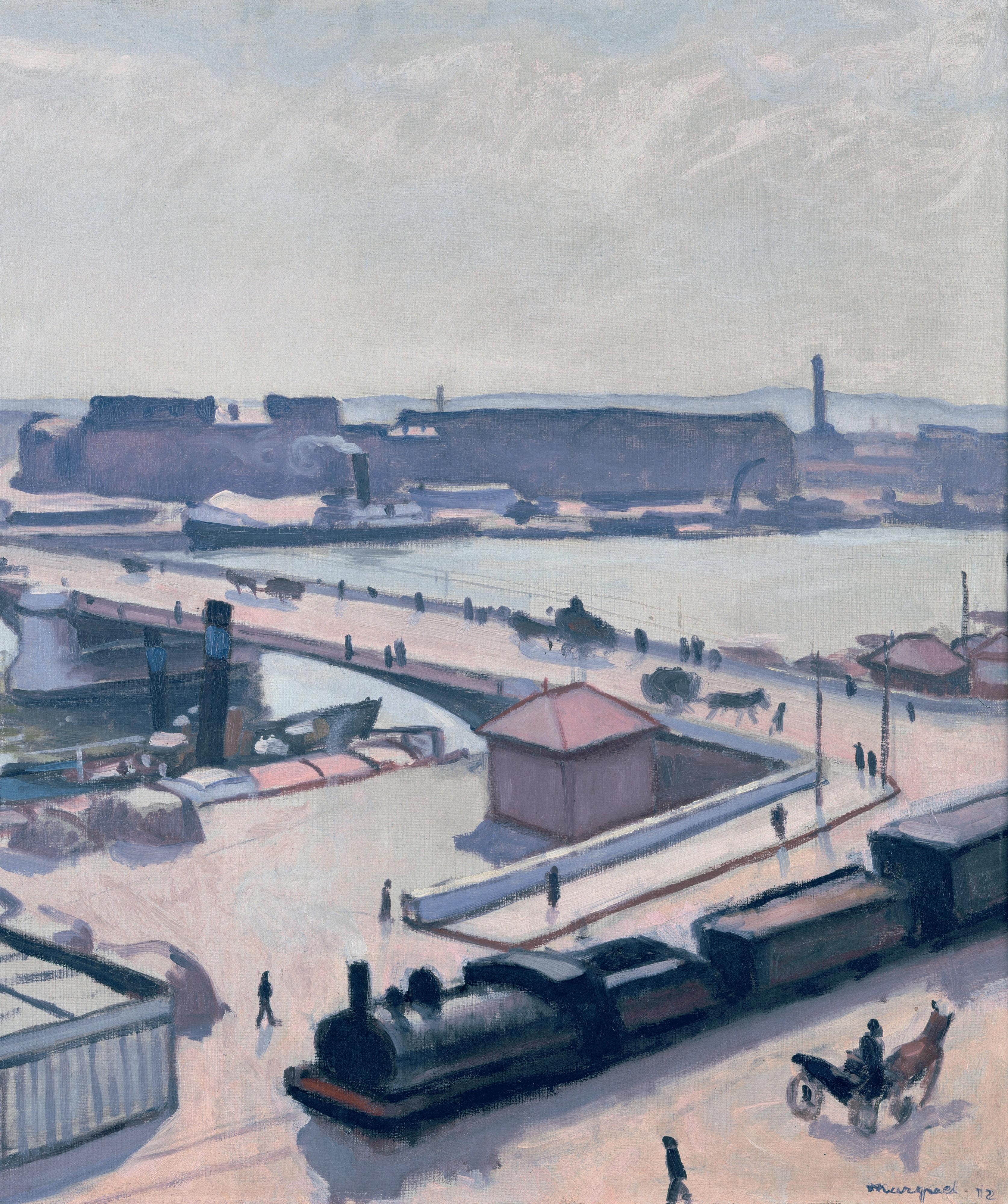

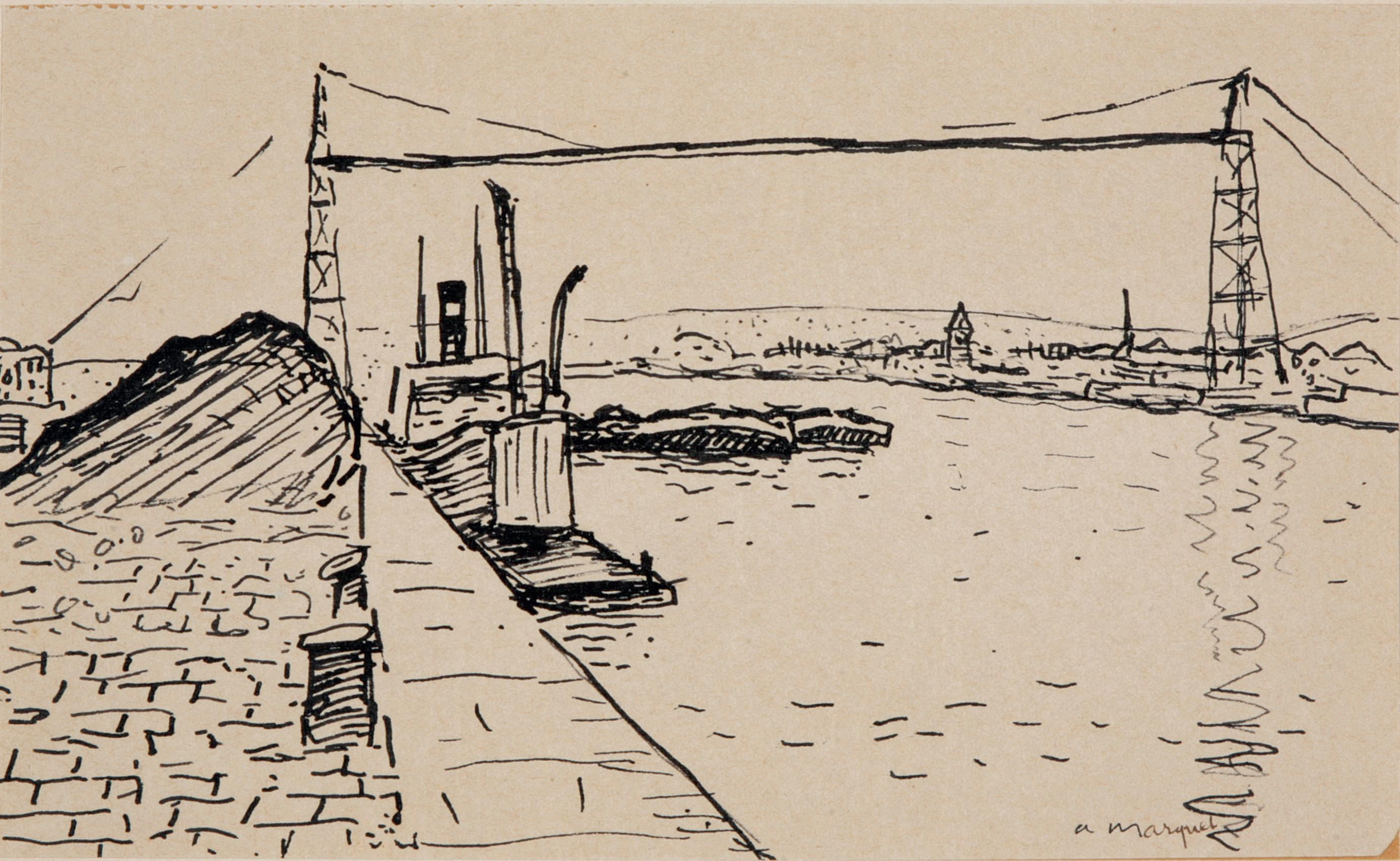

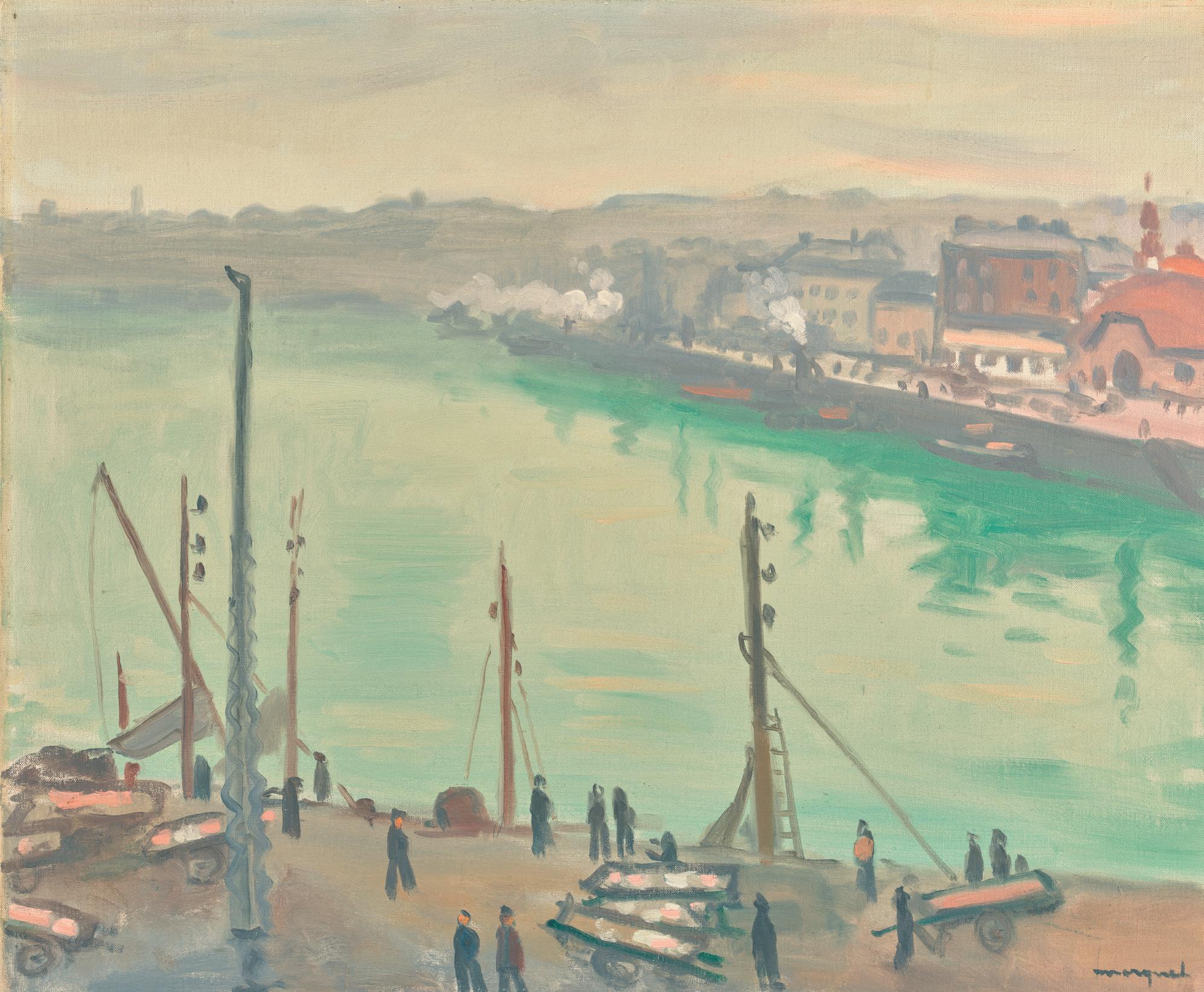

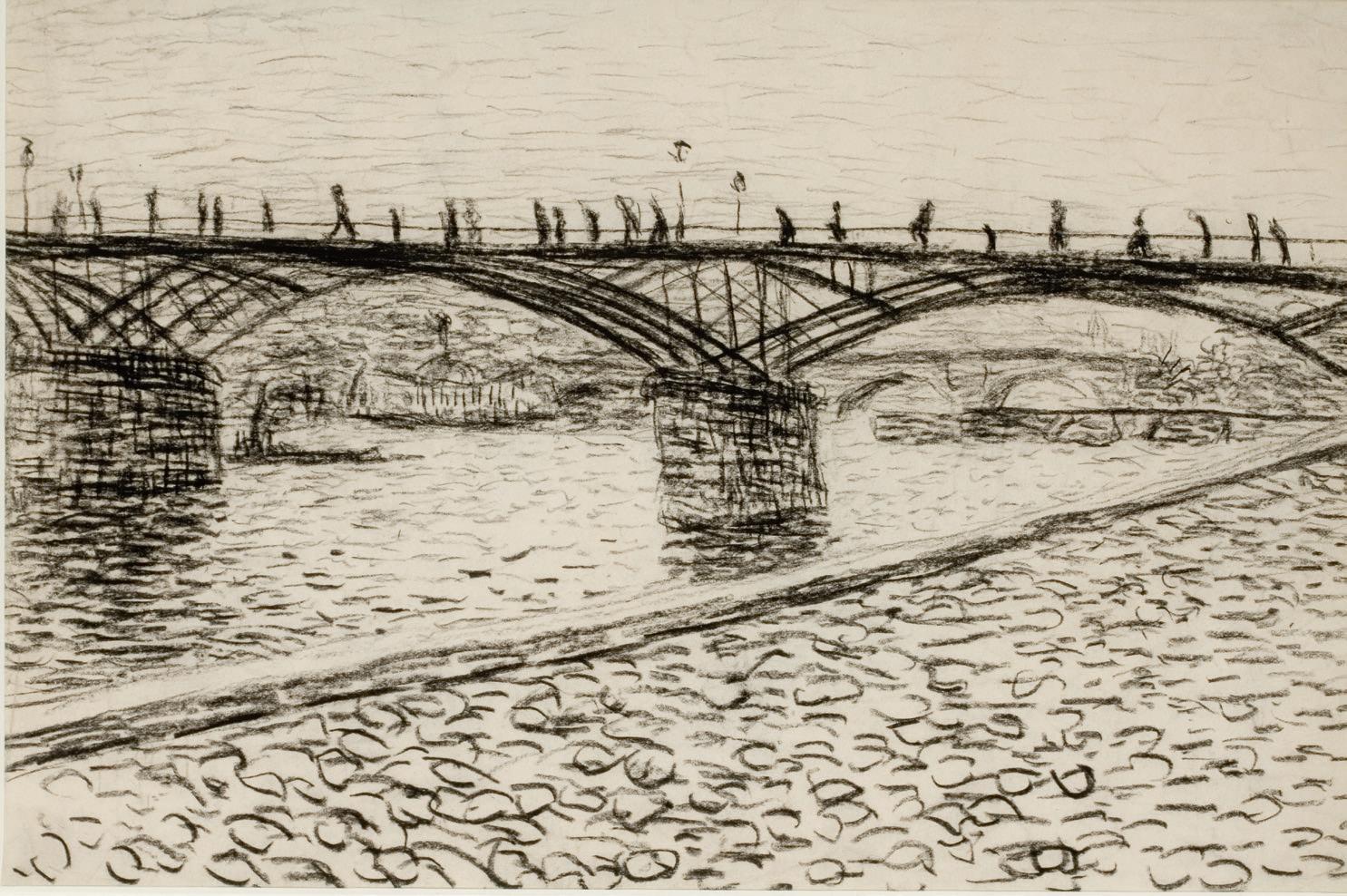

En 1912, Marquet s’arrête à Rouen et peint ce port fluvial qui ressemble à tant d’autres. Il ne choisit que deux vues : le quai et le pont Boieldieu (cat. 29 -31), avec au fond la ville hérissée de cheminées avec leurs traînées de fumerolles, reprenant en l’adaptant le motif des quais de la Seine de Paris, et le pont transbordeur (cat. 28 et fig. 44) qui enjambe le fleuve jusqu’en 1940. Ce dernier donne un avant-goût de celui, si célèbre, de Marseille, que l’artiste découvre probablement lors de son premier séjour sur les bords de la Méditerranée, en 1905, et qu’il peint pendant la guerre de 1914.

À Rouen, Marquet met au point une méthode qu’il reprendra souvent : en surplomb depuis sa chambre d’hôtel, déplaçant son chevalet de l’une à l’autre fenêtre, il multiplie les vues avec un léger décalage, comme s’il faisait une

série de clichés photographiques pour saisir l’ensemble du motif. À chaque fois, des détails nouveaux font irruption : un tramway, une charrette, un attroupement. De même, il suit la lumière au gré de la météo. Il faut croire que Rouen baigne dans la grisaille lors de son passage en 1912 ! D’ailleurs, il s’en plaint à Matisse, qui vient le chercher pour l’emmener au soleil, à Marseille notamment12

12 Lettre d’Albert Marquet à Henri Matisse, 31 juillet 1912, citée dans C. Grammont, Matisse-Marquet…, op. cit., p. 91 : « Je suis toujours à Rouen mais plus pour bien longtemps. Je pense rentrer bientôt, car je ne fais absolument rien par ici. Le pays est pourtant bien beau, mais le temps est extraordinairement changeant. Je reviendrai à Rouen quand je serai plus habile. » Et la réponse de Matisse, 18 octobre 1912, ibid. : « Ne moisis-tu pas trop dans le brouillard de la Seine ? » Comme Marquet l’avait écrit, il est en effet revenu à l’automne à Rouen pour achever ses toiles commencées à la fin du printemps.

47

Fig. 22

Albert Marquet

Notons que Marquet ne triche pas : c’est un pleinairiste, ce qui suppose qu’il est tributaire du temps qu’il fait et de la lumière. Le mauvais temps est un obstacle qui l’oblige à attendre avec patience le bon moment. Il ne fera jamais la synthèse de ses différents tableaux pour rendre la meilleure lumière ou les détails les plus riches. Ce qu’il peint, c’est ce qu’il a vu. Il sait gommer les détails qui le gênent, comme on peut le voir dans les vues de Rouen et de Canteleu, où certains poteaux électriques apparaissent ou disparaissent selon son bon vouloir.

Il est de nouveau dans la région en 1927, cette fois du haut de Canteleu, où il a trouvé un hôtel : il peint une série de vues surplombant Rouen d’où l’on aperçoit au fond, perdus dans la brume, le port et la ville (cat. 33-35). Cette série fait immanquablement penser au port d’Alger (fig. 20 et 22), qu’il peindra dans les années 1930. De même,

au Havre en 1934, il s’intéresse aux cargos, aux remorqueurs et aux docks – comme il s’intéressera plus tard à Alger, tel un journal de bord, à la flotte alliée, avec ses cuirassiers à quai se préparant aux batailles navales de la Seconde Guerre mondiale. S’il conserve ici son sens de la synthèse, le mystère et la surprise de ses premiers tableaux se sont évaporés. George Besson a remarqué cette légère évolution : « Des œuvres récentes ont perdu la simplicité élémentaire des peintures anciennes, pour gagner, s’il est possible, en décision et en subtilité. […] Suprême connaissance d’un métier. »

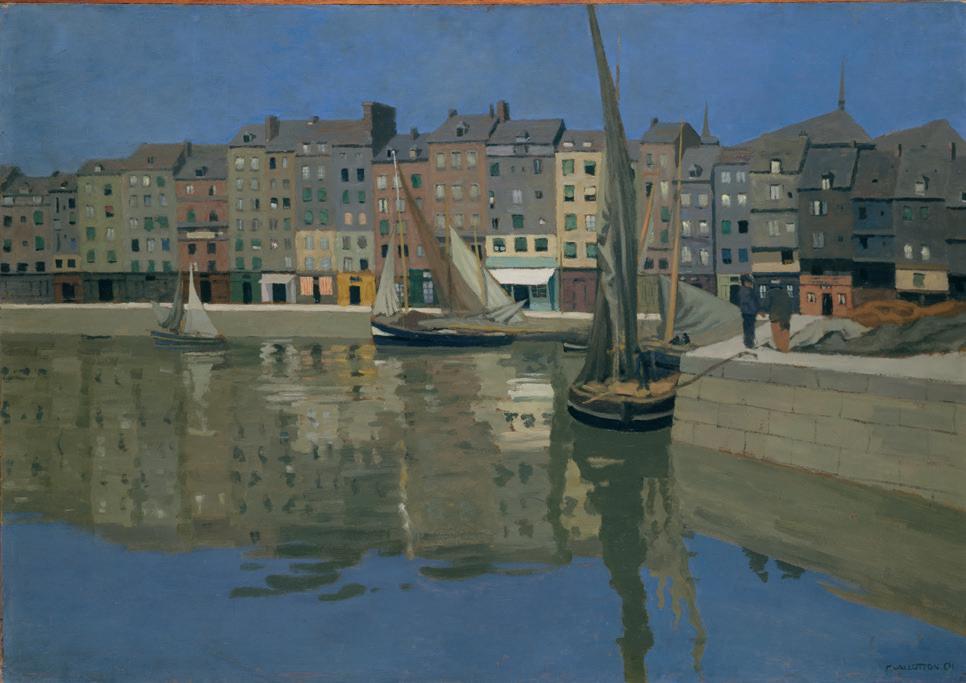

Marquet peint aussi d’autres ports plus paisibles, comme Honfleur, dont il saisit le calme et la douceur. Il le découvre en 1906 avec Dufy puis y revient en 1911, où il rencontre Vallotton (fig. 23), qui s’y est installé depuis longtemps pour y passer ses étés en famille. Ce dernier fait partie de cette génération liée au symbolisme que fréquente

48

Fig. 23

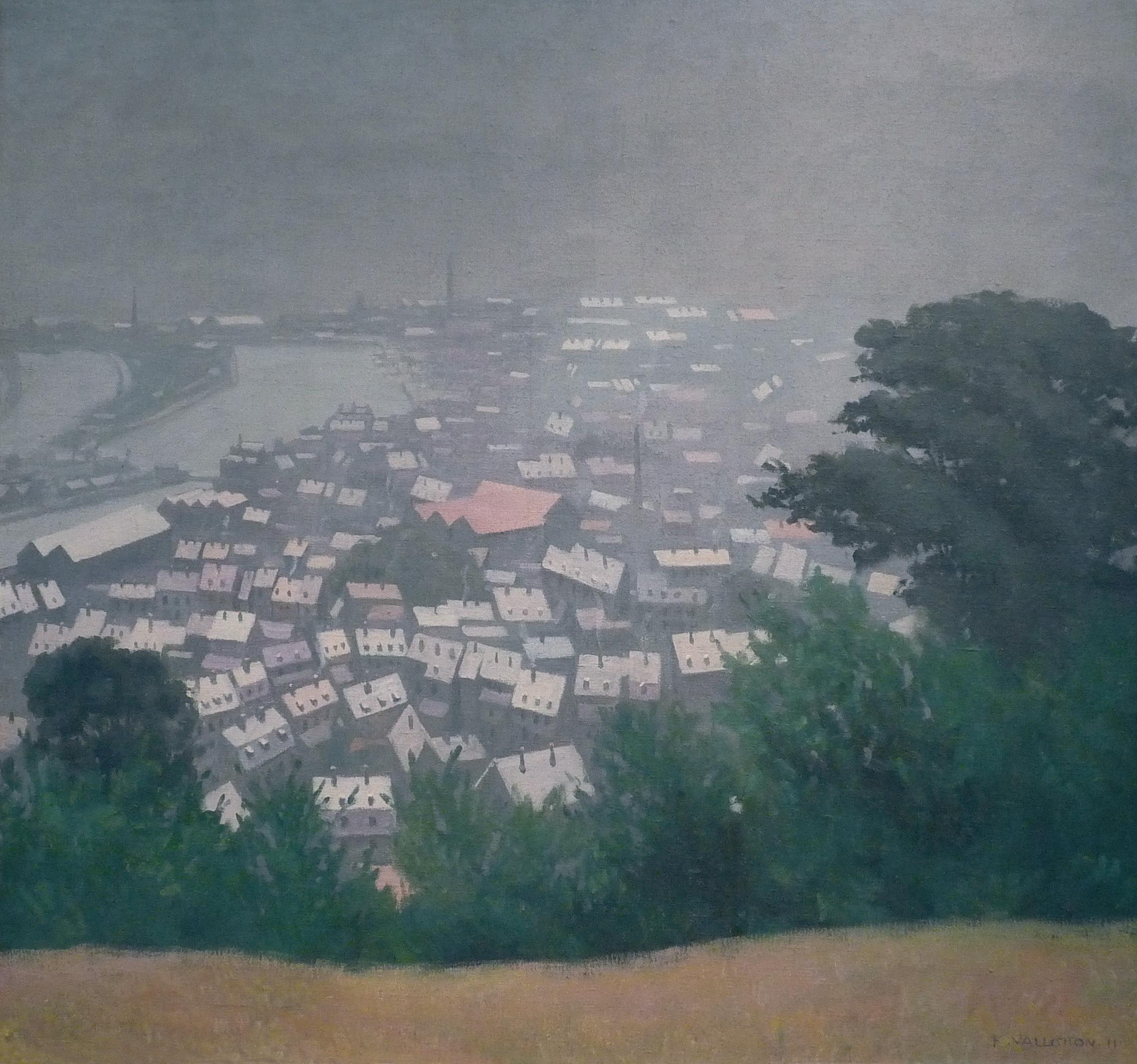

Félix Vallotton

Honfleur dans la brume (Rouen dans la brume), 1911 Huile sur toile, 88 x 88 cm Nancy, musée des Beaux-Arts, legs Galilée, 1965

Fig. 24

Albert Marquet

Les Deux Pêcheurs à Naples, 1911 Huile sur toile, 38,5 x 48,5 cm

Lausanne, musée cantonal des Beaux-Arts

Collection Gaston et Suzanne Frey

Don d’Octave Frey-Besson, 2004

Fig. 25

Albert Marquet

L’Anse des pilotes, le port du Havre, 1906

Huile sur toile, 65 x 81 cm Collection particulière

Fig. 26

Albert Marquet

Honfleur, le mât pavoisé, 1911

Huile sur toile, 65 x 81 cm

Moscou, musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine Collection Sergueï Chtchoukine

49

Marquet. Ce ne sont pas seulement des idées anarchosociales qu’ils partagent, mais aussi une passion pour l’estampe japonaise. Même si la grande mode du japonisme est passée, Marquet reste attaché à cet héritage, lui qui possède de telles estampes : ce goût pour l’ellipse, la transcription à la fois nette et simplifiée des formes, l’adoption d’une perspective à vol d’oiseau due à la position en surplomb et d’un cadrage inhabituel. Il faudrait ajouter à cela une gamme de couleurs pastel tendres, avec une prédilection pour les dégradés. Matisse le note : « Marquet est tout à fait réaliste, il n’interprète pas les couleurs ; il s’attache plutôt aux valeurs et aux lignes, préférant une palette de nuances de gris ou de bleu, ou des atmosphères de pluie qui mettent les villes en valeur. […] Il sera toujours notre Hokusai13 »

À Honfleur, au moins trois points de vue retiennent son attention : les façades des maisons sur les quais, les bassins avec des bateaux à voiles, qui rappellent que c’est un petit port de pêche, et l’entrée du port, avec son sémaphore et son phare sur la droite. Il en résulte une atmosphère calme et intemporelle qui fait tout le charme de ces œuvres. On peut y voir un prolongement de ses vues de Naples (fig. 21 et fig. 24), qu’il a visité en 1909 et 1911 et où, d’une certaine façon, il a réinventé la veduta par la précision topographique du port associée à son sens du détail de l’activité portuaire.

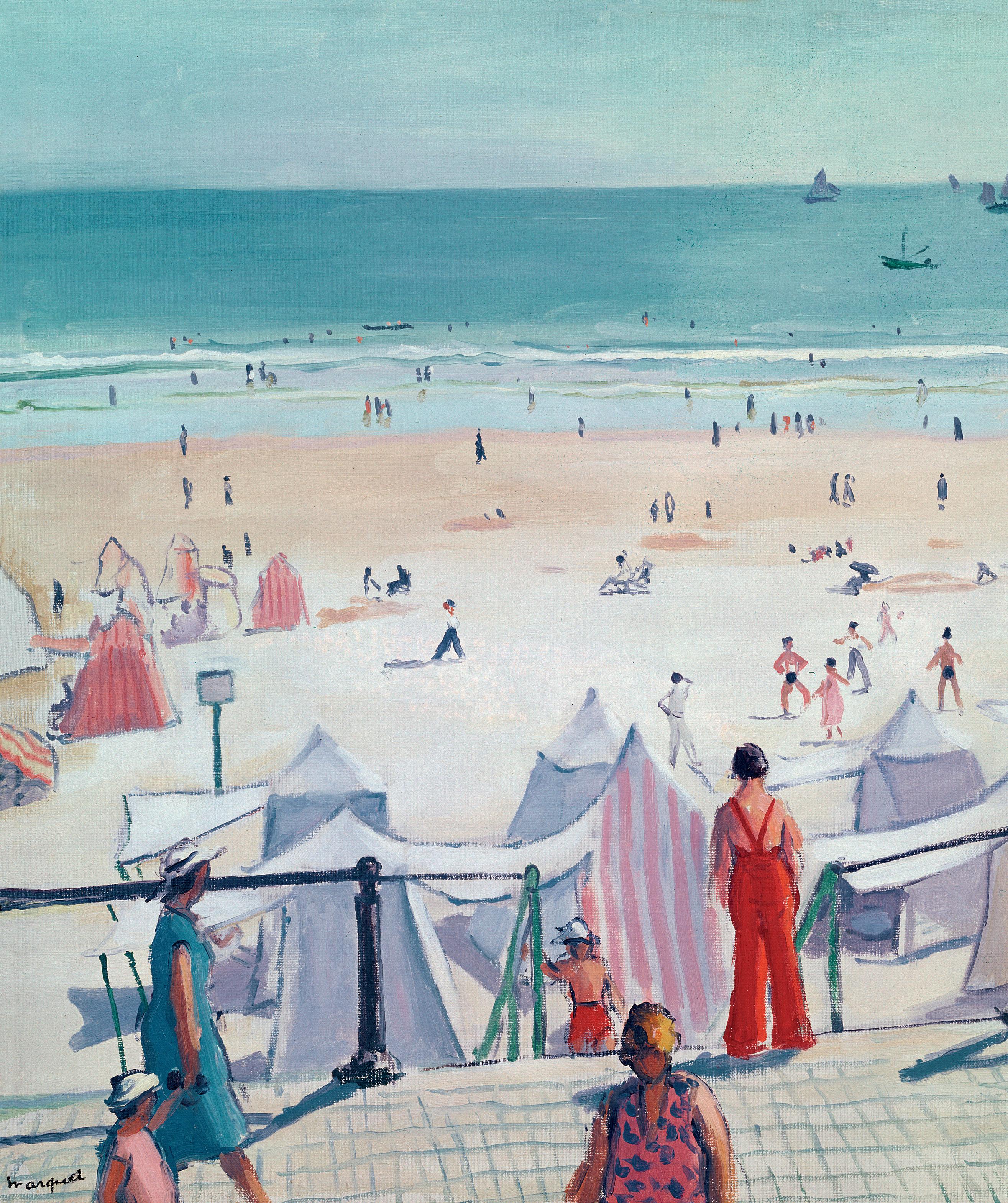

La plage

La plage apparaît en 1906 dans les œuvres du Havre et de Sainte-Adresse. Marquet suit Dufy, qui lui fait découvrir ce haut lieu de la modernité (fig. 33-34) là où Boudin et Monet ont saisi, quelques décennies plus tôt, ce nouveau motif correspondant à la transformation d’un paysage colonisé par les loisirs bourgeois des bains de mer. Côte, estran, estacade, promenade, tentes rayées gonflées par le vent… Les deux artistes explorent ce kaléidoscope coloré qu’est la plage. Dufy aime les baignades, les pêcheurs et les régates ainsi que la promenade qui épouse la courbe de la plage tandis que Marquet préfère les promeneurs, qu’il sait silhouetter à merveille.

La plage s’inscrit dans cet univers de loisir et de fête, avec le carnaval, la fête foraine, le 14 juillet et ses rues pavoisées, que Marquet et Dufy peignent ensemble, reprenant la tradition impressionniste dont ils se sont pourtant stylistiquement affranchis : « Si différent que soit Marquet des impressionnistes, il a ceci de commun avec eux, et avec Turner, leur prédécesseur, qu’il aime inventer des variations sur un même thème et montrer les mêmes armatures de formes, les mêmes supports recevant une existence différente suivant l’heure ou la saison14. » Les personnages, chez Marquet, sont présents mais discrets, presque toujours en noir. Quand il fait Les Affiches à Trouville (fig. 37) avec le même Dufy, il décide de peindre des passants endimanchés alternant le blanc et le noir, agrandis par leur ombre, de profil et légèrement en contreplongée, le long d’une palissade d’affiches publicitaires faite de rectangles de toutes les couleurs et encadrée par deux tentes de plage aux rayures blanches et rouges ; tandis que Dufy, procédant un peu différemment, décide de jouer sur les proportions des personnages pour donner une échelle et donc une perspective, ce qui l’amène à les décrire plus précisément et à utiliser plus de couleurs (fig. 38). Dufy sait aussi occuper l’espace laissé vide pour y ajouter, de manière inattendue, une chaise, tandis que Marquet n’aime pas le vide ou la toile laissée vierge, à la différence de Dufy, qui a toujours su en jouer : tout doit se plier à sa vision.

Marquet reprendra le motif de la plage à Pyla (fig. 27), celle de son enfance, aux Sables-d’Olonne puis à La Goulette, en Tunisie. Pour la toute première fois, il peindra des nageurs dans l’eau, non plus noirs comme les badauds sur les quais mais colorés, donnant une impression de joie de vivre, se fondant dans les ondes vertes et bleues de l’océan.

50

13 « Marquet. Dessins », Le Point, revue artistique et littéraire, nº 27, décembre 1943.

14 Claude Roger-Marx, « Marquet », Gazette des beaux-arts, mars 1939, p. 173-195.

15 G. Besson, Marquet, op. cit.

16 E. Szittya, Marquet parcourt…, op. cit., p. 15.

Les séjours de Marquet en Normandie nous montrent un peintre en train de sceller définitivement son œuvre. À trente ans, il est en pleine possession de ses moyens artistiques. C’est en Normandie qu’il construit sa vision du port et de la mer, avant de la reproduire partout ailleurs. On perçoit au cours de ces différents voyages une évolution de son style, contredisant ce que d’aucuns ont appelé sa « permanence ». Il a peu à peu supprimé les coups de pinceau apparents, les couleurs arbitraires, les contours trop marqués, pour une épure de la forme et un « usage constructif de la couleur utilisée en tons plats15 ». Il se veut vrai, simple et mesuré. Ce carnet de voyage en Normandie traverse toute sa vie de peintre, il nous fait le récit de ce qu’il a aimé, des paysages auxquels il a été sensible, et témoigne en même temps de son époque, avec la hiérarchie

et l’évolution des ports, notamment industriels, dont il a peint la poésie grave, ou l’arrivée des loisirs balnéaires, qui animent les grèves auparavant désertes. Il nous transmet, à travers sa vision, ses émotions et son émerveillement. Ce n’est pas tant le paysage normand avec toute sa richesse et sa diversité que nous retiendrons, mais une façon de voir le réel et de le rendre intemporel. Ces œuvres nous apprennent que ce voyageur taiseux a toujours eu besoin de l’impulsion des autres, de ses amis, peintres ou critiques, « en cordée », pour continuer sa quête du paysage, obsédé par la recherche de permanence, de la stabilité, dans une réalité toujours changeante : « Sous son regard adoucissant, le paysage se met au calme16 »

51

Fig. 27

Albert Marquet

Le Pyla, 1935

Huile sur toile, 50 x 61 cm Bordeaux, musée des Beaux-Arts

52

Fig. 28

Albert Marquet Plage des Sables-d’Olonne, 1933 Huile sur toile, 65,3 x 81,1 cm Centre pompidou, MNAM/CCI, Dépôt au musée Sainte-Croix de Poitiers

Fig. 28

Albert Marquet Plage des Sables-d’Olonne, 1933 Huile sur toile, 65,3 x 81,1 cm Centre pompidou, MNAM/CCI, Dépôt au musée Sainte-Croix de Poitiers

54

Fig. 29

Albert Marquet Samois, la fenêtre ouverte, 1917 Huile sur toile, 55 x 40 cm Collection particumière

Marquet ou la poésie du banal Itzhak

Goldberg

Pour Dominique Clévenot

Une chose est certaine, Albert Marquet n’est pas attiré par le sublime. C’est en vain qu’on cherchera dans son œuvre « un grand désert aride, d’énormes massifs montagneux, de hautes cimes rocheuses, des précipices ou une vaste étendue d’eau1 ». Laurent Le Bon parle au sujet de l’artiste « des paysages non héroïques à la Rohmer ». Formule particulièrement heureuse car nombreux sont ceux, et l’auteur de ces lignes en fait partie, qui ont été déroutés en regardant la manière dont le célèbre cinéaste jouait sur les lieux communs, sur les banalités, sur les platitudes. Il faut un certain temps pour comprendre que l’irritation qu’on ressent face à ces scènes cinématographiques qui rappellent le célèbre Dictionnaire des idées reçues de Flaubert n’est rien d’autre que le sentiment de les avoir vécues nous-mêmes. Est-ce la même sensation que dégagent les paysages de Marquet ? Pas vraiment, car, comme le remarque ironiquement Didier Semin, c’est une « peinture anachronique, probablement destinée à ne pas intéresser grand monde, mais qu’on revendiquera le droit de bien aimer2 ». Autrement dit, une peinture qui prend le risque de plaire. La définition de Semin a le mérite de rappeler la distinction cruelle entre les œuvres qui, interrogeant explicitement le monde ou au moins les principes esthétiques, sont regroupées par l’histoire de l’art sous le titre glorieux de modernité ou d’avant-garde, et d’autres, laissées à l’écart. Marquet, lui, qui se situe dans un entredeux, frôlant les préceptes de l’avant-garde sans y entrer de plain-pied, n’intéresse pas les spécialistes. C’est que cette position d’entre-deux, peu recommandable en histoire de l’art, fait de lui un « deuxième violon » dans l’orchestre de la modernité. En effet, le nom de ce peintre n’est pas lié à une mise en question de l’ordre plastique ni à un fait artistique sans précédent. Ouvert aux leçons de l’avant-garde, il esquisse chaque fois un pas de côté. Ami de Matisse, Marquet n’accompagne le chef de file du fauvisme dans son aventure qu’à ses débuts et devient

rapidement, en quelque sorte, une figure repoussoir de cette révolution chromatique. Catalogué le plus souvent comme un Fauve « timide », sans être considéré comme l’un des pionniers de cette tendance ni comme représentatif de ce mouvement, Marquet a droit tout au plus à un strapontin dans l’histoire de l’art. On le sait, nul n’entre au paradis de la reconnaissance si, au cours de la première décennie du XXe siècle, il ne fut fauve ou cubiste.

Pourtant, à regarder de près, comme le fait le critique

J. C. Hall déjà en 1917, Marquet a choisi de s’inscrire dans la lignée d’un autre apôtre de la modernité, Cézanne. Cézanne, dont la rétrospective au Salon d’automne en 1907 a eu un effet déterminant sur la génération de Marquet –Matisse, Dufy, Derain. Ainsi, selon le critique, « par cette synthétisation du paysage, par cet équilibre des masses dont il voyait le balancement dans les rapports de tons, M. Marquet revenait insensiblement à l’austère simplicité de Cézanne, à cette conception des choses basées sur la condensation des tons essentiels dans une harmonie grave de leur image3 ».

À l’instar de Cézanne, Marquet, en construisant ses tableaux, capte la nature, sans toutefois la pétrifier. Avec une différence de taille : les touches de Cézanne, qui décomposent et fragmentent, ne suivent pas les contours de la nature mais tentent d’imposer leur structure propre, de géométriser la réalité représentée. Violence discrète, mais qui crée un univers clos, dénué de toute transparence, où tout est solidifié et où l’air ne circule plus. Ces admirables paysages dégagent un sentiment d’équilibre tendu à l’extrême, d’une tension qui ne se relâche jamais. Environnements désertiques à l’allure monumentale, inaccessibles, comme séparés du reste du monde. En dernière instance, la nature constituée en strates de Cézanne est en train de naître et de surgir et laisse deviner des forces en gestation. Autrement dit, le maître d’Aix, dont le « regard tactile » ausculte et palpe, procède en géologue. Pour Marquet, la nature n’est pas approchée à partir de la matière qui la compose et qui devient un matériau

55

essentiellement pictural ; ce sont les déplacements, les mouvements imperceptibles de l’œil qu’il met en scène. Plus opticien qu’alchimiste, il s’intéresse avant tout aux conditions de la visibilité. Se tenant à distance, il ne cherche pas à apprivoiser les paysages qu’il choisit comme sujets, à s’imposer en quelque sorte à la nature. Peinture en retrait qui refuse le trop-plein, la tension. Absent ou presque de ses tableaux, Marquet n’est qu’un regard posé sur un monde.

Avec cette œuvre silencieuse, l’envers de la peinture à effets, tout est dans la retenue. Chez Marquet, rien de spectaculaire ; pas de vision chaotique, pas de contrastes chromatiques appuyés ; les tonalités ou les nuances –noires, beiges, gris-mauve –, les contours tracés d’un trait sombre sont au service d’une description sommaire, qui ne laisse place à aucun détail précis. On pourrait évoquer un « art moyen », pour emprunter le terme à Pierre Bourdieu, un art qui évite une véritable provocation plastique. Quand, chez les néo-impressionnistes et les Fauves, le paysage, ce lieu de fragilité mimétique, devient davantage un terrain d’expérimentation que de représentation, chez Marquet, on a affaire à une forme de réalisme discret mais obstiné. À l’encontre des Fauves, dont les couleurs arbitraires, saturées et contrastées produisent une luminosité indépendante des tonalités locales, Marquet réinsère la lumière pour rester au plus près de la réalité. Toutefois, loin de chercher à saisir le temps qui s’écoule, l’instantané atmosphérique, la mobilité, il fige, en subtil observateur, la vue qu’il a devant lui. Si le temps y est absent, c’est que Marquet a tendance à explorer le même sujet dans de nombreuses représentations, ou encore à y revenir des années plus tard. On peut parler d’une œuvre circulaire, à peine rythmée par les saisons, traversée par des thèmes récurrents que l’on retrouve en suivant les nombreux déplacements de l’artiste, en partie dus aux hasards de sa biographie. Le peintre se plaît à réaliser plusieurs versions du même thème, comme un musicien qui fait ses gammes et ne se lasse pas de cet exercice. Certes, les lieux représentés par Marquet en Normandie au cours de ses nombreux séjours, qui s’étalent de 1903 à 1937, sont identifiables. Leur mise en scène, toutefois, garde un dispositif pictural semblable à celui employé dans d’autres régions françaises mais également dans ses voyages à l’étranger. Voyages car, paradoxalement, celui qui, selon les témoignages de ses proches et avant tout de sa femme Marcelle, préférait l’intimité de son atelier parisien ne se contentait pas de reproduire inlassablement le même fragment du paysage qu’il voyait par la même fenêtre. Au contraire, il se déplaçait souvent et a fait le tour de la Méditerranée, tout en gardant Paris comme terre d’attache. Mais ces pérégrinations, où défilent bords de mer, plages ou ports, ne trahissent que rarement leur identité géographique. Certes, çà et là, un indice laisse deviner Marseille, Hambourg ou Alger. Mais, sauf exception, peu lui importe de rendre compte d’un lieu ; son approche du thème n’est pas topographique. Il relève plutôt d’un

vagabondage visuel où sous une apparence descriptive se cache le désir de capter des structures analogiques et leurs modifications (angle de vue, vision d’ensemble ou effet de zoom, éclairage). Dans ce sens, Marquet est proche de son ami Dufy, à côté duquel il a peint au Havre en 1906. Peut-on ainsi parler d’une approche sérielle, une technique fondée sur une ressemblance manifeste entre des composants qui en font partie ? Sans doute avec l’ensemble de 1912 qui traite le pont transbordeur à Rouen ou celui, de la même année, qui représente le quai de Paris, une avenue principale de cette ville4. Ici, d’ailleurs, Marquet adapte la tradition impressionniste en introduisant des éléments météorologiques dans le titre : Temps de pluie ou encore Temps gris, cette dernière appellation étant pratiquement un pléonasme quand on connaît la palette de l’artiste et ses harmonies sourdes. Palette qui fait justement l’éloge du gris, cette couleur intermédiaire entre le blanc et le noir que Marquet manie en virtuose.

Mais, plus souvent qu’à la série, cette attitude qui caractérise la modernité et qui consiste à passer du thème au motif, de la description à la construction, Marquet a recours au thème et aux variations. Le mot « variation » est essentiel car, à la différence de la série, fondée sur une évolution successive et une ressemblance manifeste entre ses composants, les variations mettent en œuvre une structure rayonnante aux liens souples, tenus par un principe unificateur omniprésent. On y trouve à la fois la coexistence du même signe et l’invitation à jouir de la différence. Ainsi, l’autonomie plastique de chaque élément de variation, sa singularité, l’emporterait sur ses rapports de résonance avec les autres. On retrouve cette idée chez Donatien Grau, qui considère que l’ensemble de l’œuvre de Marquet « forme comme un réseau exploratoire où tout est en permanence connecté ». En somme, l’artiste renonce à tout effet de répétition au profit de figures de similitude.

L’histoire de l’art du XXe siècle propose deux types d’approche artistique, que l’on peut nommer « horizontal » et « vertical ». La tendance horizontale concerne les artistes dont l’œuvre présente successivement différentes solutions plastiques et parfois propose des synthèses qui leur sont propres. La tendance verticale, en revanche, englobe les créateurs qui ont fait le choix d’un style relativement tôt dans leur carrière professionnelle, style qu’ils « creusent » dans la profondeur durant pratiquement toute leur existence. Marquet, bien évidemment, fait partie de ces derniers. Indiscutablement, c’est le milieu aquatique qui est le royaume quasi exclusif, le thème fédérateur dans l’œuvre de Marquet. Son goût pour les falaises et les ports, qu’il s’agisse de l’Atlantique ou de la Méditerranée, fait que la présence de l’eau, traitée sous des angles différents, reste probablement le trait le plus constant pendant toute sa carrière. Comme l’analyse l’historien Alain Corbin, le besoin de la mer et de sa représentation s’explique par le désir de se placer au bord du monde, à la limite entre terre

56

et ciel. Et quand la mer est absente – pendant ses séjours parisiens –, ses ateliers donnent toujours sur la Seine ; la Seine que l’on peut trouver plus rarement en Normandie (La Seine grise, Vieux-Port, 1927, cat. 32).

Bord ou rivage, mer ou fleuve, pour Marquet, l’union de l’eau et de la lumière est indispensable. Cependant, à la différence de Monet, de Pissarro ou de Renoir, chez lui, la surface de l’eau ne se transforme que rarement en miroir scintillant aux tonalités intenses. Avec lui, sous un ciel plombé, les touches opaques, pâteuses, répétitives, la lumière tamisée et les reflets sombres dans l’eau noire donnent plutôt le sentiment d’immobilité (Le Havre, bassin du Roy, 1906, cat. 17). Sentiment accentué par une présence des bateaux, réduits à quelques traits, le plus souvent à l’arrêt ou à quai (Quai aux bateaux de pêcheurs). La plupart des historiens d’art remarquent que Marquet offre toujours des vues plongeantes sur le paysage qu’il représente, maritime ou autre. Ce que l’on remarque moins souvent est que cette mise à distance est soulignée par l’ensemble du cadrage choisi par l’artiste. Ainsi, on a le sentiment qu’à la différence de Matisse ou de Bonnard il existe comme un imperceptible surcroît de distance entre la fenêtre et le peintre ; ce dernier ne se situe pas directement à la fenêtre mais un peu en arrière. On pourrait même supposer un effet de contamination entre la grisaille dans laquelle baignent ses paysages et le « poste d’observation », en légère pénombre. D’ailleurs, Marcelle Marquet, presque malgré elle, ne dit rien d’autre quand elle parle d’un artiste « entièrement occupé à peindre et à dessiner, isolé, un peu en retrait, derrière une fenêtre soigneusement choisie6 ». Cette position est d’autant plus visible quand la fenêtre, incluse dans la composition, marque une séparation entre le champ pictural et le spectateur, s’interpose entre le regard et la représentation7 (Samois, la fenêtre ouverte, 1917, fig. 29 ; Persienne verte, 19451946).

En revanche – est-ce le résultat de la rapidité d’exécution de Marquet, remarquée par ses contemporains ? –, on a souvent l’impression que l’artiste accorde une importance secondaire au fragment du réel qu’il choisit comme modèle. Sans parler d’indifférence, ses mises en scène ne visent pas l’audace spectaculaire de Matisse ou la finesse sophistiquée de Bonnard, mais rappellent plutôt les clichés pris par des voyageurs au hasard de leur déplacement. Les quelques éléments prosaïques (les toits des maisons, une charrette abandonnée, une palissade) contribuent à ce sentiment de spontanéité. Fausse spontanéité, assurément, car il serait naïf de croire que le peintre ne construit pas ces effets. Il n’en reste pas moins que le dosage qu’il obtient entre le réel et les effets du réel, entre le pittoresque et l’anodin, entre le transitoire et l’immobile, entre la sérénité et la mélancolie aboutit aux images dont « la force est leur discrète évidence ». Ces mots prononcés par le photographe – sans doute pas un hasard – Bernard Plossu, pour qui, avec Marquet, le spectateur « est dans la toile, dans la photo en plein dedans ».

Cependant, si l’on est « en plein dedans », c’est que ces images permettent, voire invitent à cette accessibilité. C’est la force de l’œuvre de Marquet, mais probablement aussi sa limite. En évitant une expérience radicale, en ayant recours à ce qui se rapproche dangereusement d’une forme de répétition, ses représentations courent le risque de se transformer en un lieu commun. On le sait, dans le domaine de la création, gouverné par le régime de singularité depuis l’époque romantique, le lieu commun a un effet disqualifiant. Pourtant, selon Sartre, « ce beau mot a plusieurs sens : il désigne sans doute les pensées les plus rebattues, mais il indique aussi que ces pensées sont devenues le lieu de rencontre de la communauté. Chacun s’y retrouve, y retrouve les autres ». Et Gide d’affirmer : « On ne s’entend pas que sur les lieux communs. Sans terrain banal, la société n’est pas possible. » Alors, Marquet forgerait-il une figure de style qui serait un lieu commun ? Condensés, simplifiés et stylisés, ces lieux « sans qualités » risquent de frôler des schémas ou des synthèses. Mais, souvent, ces images réussissent l’équilibre ténu entre leur aspect « générique » et le sentiment qu’elles donnent au spectateur de se trouver face à un lieu qui, croit-il, n’appartient qu’à lui. Ces images qui simplifient – ce terme revient sans cesse au sujet de Marquet – ne cherchent pas à reproduire la réalité mais la sensation que celle-ci procure : « Ce peu de choses qui suffit pour déclencher tous nos souvenirs maritimes ; l’eau qui clapote doucement, la lumière laiteuse, les gémissements du remorqueur affairé, les parfums du sel et du goudron8 » Autrement dit, une nostalgie douce et amère.

1 Joseph Addison, Essai sur les plaisirs de l’imagination, 1712.

2 Didier Semin, « Postface », L’Eau, revue d’art, nº 3, septembre 2000.

3 J. C. Hall, La Jeune Peinture contemporaine, Paris, Éditions de la Renaissance contemporaine, 1917, p. 116, cité dans Donatien Grau, « L’ascèse de l’universel », dans Albert Marquet, peintre du temps suspendu, cat. exp., Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 25 mars21 août 2016, Paris Musées, 2016, p. 110.

4 Un autre exemple serait Passerelle au Havre (1934) (cat. 41).

5 Donatien Grau, op. cit., p. 110.

6 Marcelle Marquet, Marquet. Voyages, Lausanne, International Art Book, 1984.

7 Roland Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 61-62 : « Toute description est une vue. On dirait que l’énonciateur, avant de décrire, se poste à la fenêtre, non tellement pour bien voir, mais pour fonder ce qu’il voit par son cadre même : l’embrassure fait spectacle. Décrire, c’est donc placer le cadre vide que l’auteur réaliste transporte toujours avec lui (plus important que son chevalet). »

8 François Fosca, Marquet, Les Peintres français nouveaux, nº 12, Paris, Éditions de la Nouvelle Revue française, p. 6-7.

57

60

La Percaillerie 1903

61 61

1903 La Percaillerie

Albert Marquet passe l’été 1903 en Normandie avec son ami Henri Manguin, rencontré douze ans plus tôt à l’École des arts décoratifs et dans l’atelier parisien duquel il vient régulièrement s’exercer, rue Boursault. Sillonnant la côte, les deux compères peignent ensemble à la Percaillerie. Ce lieu-dit, sur la commune des Pieux à proximité de Flamanville, dans le département de la Manche, émerveille Marquet par sa nature sauvage. Manguin l’a découvert en 1896 et y a rencontré une jeune pianiste, Jeanne Marie Carette, qui est devenue son épouse en 1899 et son modèle d’élection.

Henri Matisse, retenu dans l’Aisne pour cause de maladie, ne peut les rejoindre. Il leur écrit : « Mes Chers amis. Un mot pour vous dire que je pense souvent à vous et vous suis dans mon imagination, sur la côte déambulant la boîte à la main clignant de l’œil pour savoir si le ciel est plus clair que l’eau… Vous devez faire des choses épatantes vous autres1 » Marquet, néanmoins, est mécontent de son été. Matisse lui répond par une ironie qui témoigne de leur proximité : « Ta lettre de ce matin m’annonçant que tu

n’étais pas content de ta saison est venue me réconcilier avec moi-même. Ainsi dans la vie, le malheur de nos amis nous console des nôtres2. » Une quinzaine d’œuvres réalisées par Marquet durant ce séjour normand sont aujourd’hui identifiées. Il s’agit pour l’essentiel de toiles faites en extérieur, même si au moins une scène d’intérieur est également connue, Intérieur paysan à la Percaillerie3 (cat. 12). Trois de ces œuvres normandes sont présentées au Petit Palais lors du tout premier Salon d’automne cette même année 1903 : Une falaise (nº 381), En Normandie (nº 382), La Barrière (nº 383).

L’œuvre du musée des Beaux-Arts de Caen La Cheminée à la Percaillerie (cat. 13) se distingue des autres paysages réalisés lors de ce séjour par l’intérêt porté par Marquet à un site industriel, et ce dès les débuts de sa carrière, en l’occurrence cette mine de fer de Diélette, sur la commune de Flamanville. Reconnaissable à sa haute cheminée de briques qui se détache sur la côte granitique et le ciel nuageux, celle-ci est exploitée depuis 1859 en dépit des difficultés engendrées par le caractère sousmarin des filons. Abandonnée à la fin du XIXe siècle puis rachetée par la Société des mines et carrières de Flamanville, qui appartient à la famille Thyssen, en 19074, elle fermera

62

Flamanville, la mer et les rochers, vers 1920-1940 Photographie. Archives de la Manche / Conseil départemental Fonds Lucien Goubert

finalement ses portes en 1962. Au fond se détache, formant une ligne d’horizon aux deux tiers de la hauteur de la toile, le nez de Jobourg. Cette toile préfigure nombre d’œuvres de Marquet mêlant présence maritime ou fluviale et site industriel, comme Vue de la Seine. Environs de Rouen, datée de 1927 et conservée à la Fondation Bemberg (cat. 36).

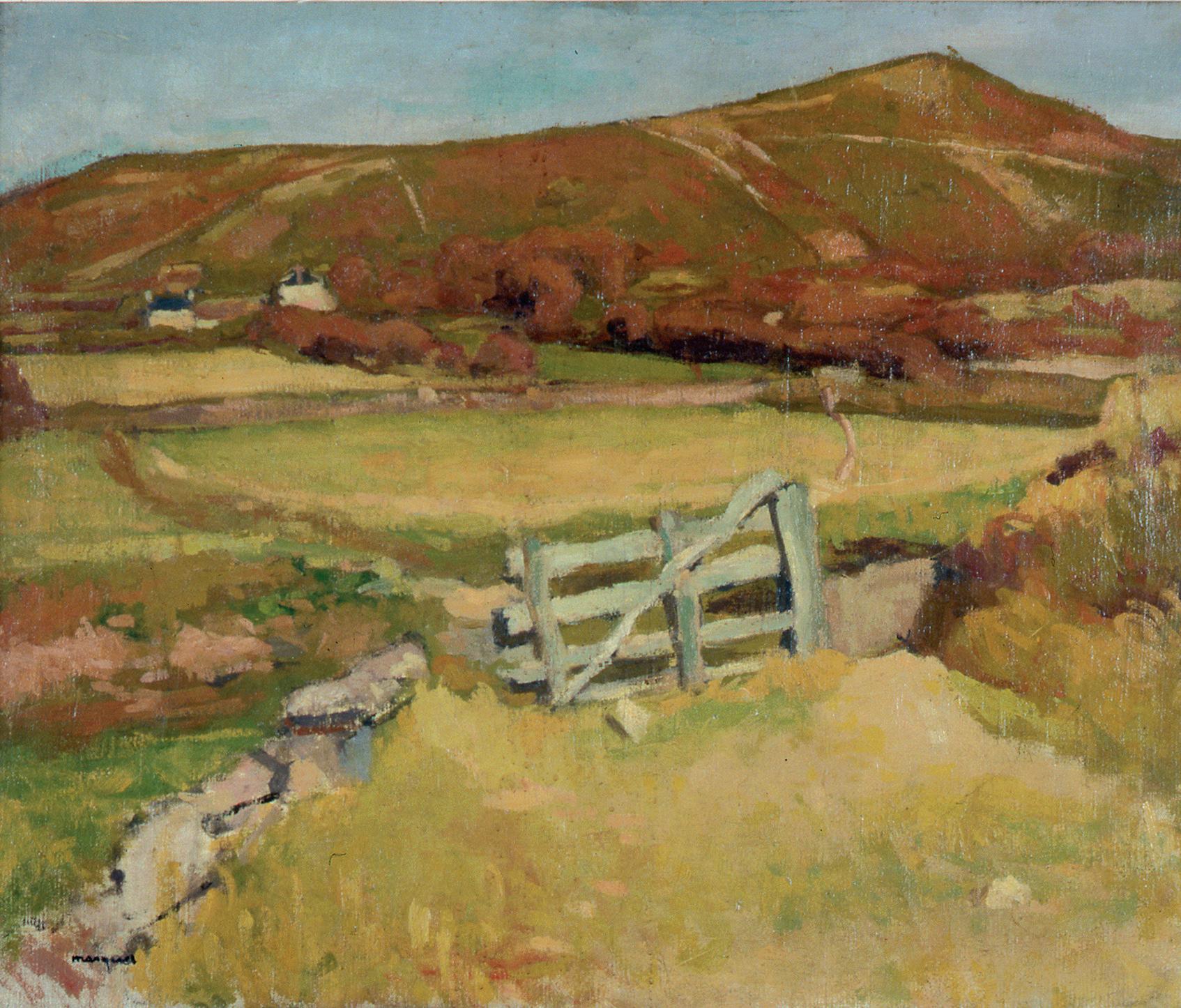

L’œuvre aujourd’hui conservée par le musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg sous le nom de Paysage de Bretagne (cat. 10) appartient en réalité à la série des tableaux de la Percaillerie. C’est possiblement une des trois toiles présentées lors du Salon d’automne, sous le nom de La Barrière. Elle constitue une des rares œuvres de la série sans présence maritime et où le peintre s’attache à une

1 Lettre d’Henri Matisse à Henri Manguin, 7 juillet 1903, archives Jean-Pierre Manguin.

2 Lettre d’Henri Matisse à Albert Marquet, septembre 1903, archives Wildenstein Plattner Institute, Paris.

3 Éric Pillon Enchères, Versailles, 22 mai 2016, lot nº 107.

4 Jean-Yves Noël, « La mine de fer de Diélette entre 1907 et 1914, une première étape vers “le Gibraltar allemand” ? », Annales de Normandie, vol. 60, nº 2, 2010, p. 63-69.

représentation d’un paysage de lande dont le personnage principal serait constitué par cette barrière blanche. L’intérêt porté par l’artiste à des palettes de couleurs restreintes comme le souci du cadrage se font déjà sentir dans cette œuvre aussi précoce que singulière, où le petit muret de pierres sèches amorce une diagonale dans le tableau.

63

Mines de Dielette. Les ateliers de Guierfas Carte postale, sans date. Archives de la Manche / Conseil départemental

Fig. 30

Albert Marquet Cour de ferme à la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 45.8 x 55 cm Collection particulière

Fig. 30

Albert Marquet Cour de ferme à la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 45.8 x 55 cm Collection particulière

65

Fig. 11

Albert Marquet Les Trois Toits, la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 49.5 x 61 cm Collection particulière

Fig. 11

Albert Marquet Les Trois Toits, la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 49.5 x 61 cm Collection particulière

67

Cat. 12

Albert Marquet Intérieur paysan à la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 60.5 x 73.5 cm Galerie Winston, Dinard

Cat. 13

Albert Marquet

La Cheminée à la Percaillerie, 1903

Huile sur toile, 46,3 x 55,3 cm

Caen, musée des Beaux-Arts Inv. 65.2.1

69

Cat. 3

Albert Marquet

La Route de la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 46,5 x 55 cm

Honfleur, musée Eugène Boudin Inv. 956.6.1

Cat. 3

Albert Marquet

La Route de la Percaillerie, 1903 Huile sur toile, 46,5 x 55 cm

Honfleur, musée Eugène Boudin Inv. 956.6.1

71

Cat. 10

Albert Marquet

Paysage de la Percaillerie (Paysage de Bretagne), vers 1903

Huile sur toile, 50 x 61,3 cm

Strasbourg, musée d’Art Moderne et Contemporain Inv. 55.974.0.81

73

74

Cat. 14

Henri Manguin La Percaillerie, 1901

Huile sur toile, 54 x 65 cm Collection particulière

Cat. 15