Confessioni in rete

Università Luiss Guido Carli

Numero 24 Marzo 2025

Italian Digital Media Observatory

Partner: Luiss Data Lab, RAI, TIM, Ansa, T6 Ecosystems, ZetaLuiss, NewsGuard, Pagella Politica, Harvard Kennedy School, ministero degli Esteri, Alliance of Democracies Foundation, Corriere della Sera, Reporters Sans Frontières, MediaFutures, European Digital Media Observatory, The European House Ambrosetti, Catchy, CY4GATE, ministero dell’Istruzione e del Merito

ChatGpt può sostituire la terapia? di Giulia Rugolo

Il catechismo on demand di Giulia Tommasi

Deus in Machina, l’avatar di Gesù di Gabriele Ragnini

Media

Voci in libertà, Radio Kaos Italy di Rosita Laudano

La Blue Whale challenge di Sara Costantini

Giorgio Lauro racconta Un giorno da pecora di Luca Graziani

Privacy

La nuova frontiera del privato di Valeria Costa

Il segreto professionale tra etica e limiti di Caterina Teodorani

Mondo

Viaggio nella gurdwara di Londra di Lisa Duso

Mio il velo, mia la scelta di Elisa Vannozzi

Lo sciamanesimo in Turchia di Gizem Daver

“Pietas”, aiutati che gli dèi ti aiutano di Massimo De Laurentiis

Relazioni HiTech

Amore e altri algoritmi di Nicole Saitta

Una nuova terapia di coppia di Mariahelena Rodriguez

Il frutto proibito del web di Nicoletta Sagliocco

Un calcetto al passato di Francesco Esposito

Scommetto quando voglio di Gennaro Tortorelli

Passato e presente

Il dialogo tra Bob Dylan e sant’Agostino di Alessandra Coffa

Il volto intimo della storia di Ludovica Bartolini

Photogallery a cura di Chiara Boletti e Lorenzo Pace

Politica

Voglia di terzo mandato di Alessio Matta

Albania, terra di nessuno di Silvia Della Penna Esteri

Quelle mani sporche di sangue di Simone Salvo

Così giovani così estremisti di Stefania Da Lozzo

L’Europa alle armi di Michelangelo Gennaro

Economia

Difendere i prodotti italiani dai dazi di Asia Buconi

La Germania abbandona il rigore di Alessandro Imperiali

Società

Teticum, il commesso virtuale di Matilde Nardi

Tampon tax, la battaglia dei giovani di Federica Carlino

Eccesso di informazioni

di Matilda Ferraris

La vita dentro al carcere

di Alessandro Villari

Cultura

I versi di Michele Urrasio di Lavinia Monaco

Nuove storie, la moda che cambia di Chiara Grossi

Sport

Gaia Sabbatini, la corsa verso se stessa di Isabella Di Natale

Hamilton, il nuovo cavaliere rosso di Ludovica Esposito

Ambiente

L’acqua è diventata un miraggio di Andrea Iazzetta

Speciale Reality

Dal Grande Fratello alle app di Alexandra Colasanti

Confessioni

Otto anni, un anfratto buio e l’imposizione di scavare in una coscienza immacolata alla ricerca di chissà quali nefandezze. Per chi, volente o nolente, ha avuto un’educazione cattolica, il primo approccio con il concetto di confessione è arrivato in terza elementare. Tra le grate in chiaroscuro del confessionale, erano chiusi a doppia mandata tutti i segreti più turpi. Prezzo da pagare: tre Ave Maria, due Padre Nostro e il dubbio bruciante che il prete non sia poi così discreto.

Per quanto scintillanti ci sembrino, anche app, siti e motori di ricerca hanno un armadio oscuro in cui sono impilati i dati degli utenti, i loro desideri, le loro paure, tutto ciò che non raccontano, tutto ciò che prima sapeva solo il prete. Così il desiderio di spiritualità diventa una piattaforma online, come Deus in Machina, in cui un Gesù virtuale creato con l’IA confessa i fedeli. Il dilagare dei chatbot ha permesso di avere un confidente virtuale in tasca sempre disponibile e ChatGpt è diventato il punto di approdo per chi cerca supporto psicologico gratuito.

Per soddisfare la stessa domanda, sono nate intere costellazioni di app di psicolo -

Università Luiss Guido Carli Numero 24 Marzo 2025

Condirettori

Giorgio Casadio

Alberto Flores d’Arcais

Supervisione

Giorgio Casadio

gia e benessere digitale. Prezzo da pagare: profilazione e uso di dati sensibili a scopo di lucro. È il capitalismo della sorveglianza, bellezza. Shoshana Zuboff lo definisce come «un nuovo ordine economico che sfrutta l’esperienza umana come materia prima per pratiche commerciali segrete di estrazione, previsione e vendita». Dalla pandemia in poi, la salute mentale non è più un tabù, ma le soluzioni emerse finora sembrano tutte fornire risposte individuali a problemi collettivi.

La politica non è andata oltre i bonus psicologo e si tiene alla larga da misure universali. Il mercato fa il mercato: sfrutta il disagio per farci profitto, cuce a misura di utente un algoritmo che non soddisfi mai del tutto i suoi bisogni, ma massimizzi il tempo di permanenza sulla piattaforma. È il meccanismo alla base dei cicli di dipendenza e solitudine creati dalle app di incontri e di scommesse online. Le confessioni presuppongono fiducia e per qualche ragione è più facile fidarsi dell’algida indifferenza di una macchina o una divinità. Ma quando si trova una persona disposta ad ascoltarci senza giudizi o tornaconti, allora no, non c’è nessun prezzo da pagare.

Gennaro Tortorelli

Copertina realizzata con Gemini

ChatGpt può davvero sostituire la psicoterapia?

Sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale per un supporto immediato. Tra vantaggi e rischi, esperti e giovani raccontano la loro esperienza di Giulia

Un braccio robotico che si allunga fino a toccare la mano di un essere umano. Le dita si sfiorano e si fondono insieme, quasi a diventare un’unica entità. Tra le reinterpretazioni della Creazione di Adamo di Michelangelo Buonarroti - l’affresco più celebre della Cappella Sistina a Roma - questa è una delle più moderne. C’è chi pensa che l’uomo non potrà mai essere sostituito dall’intelligenza artificiale, soprattutto in ambiti intrapersonali come la psicoterapia. Altri, invece, sostengono che l’ausilio di un chat bot in questi casi sia indispensabile e su TikTok spopolano video di utenti con scritte come: «No, non vado dallo psicologo, ho già Gpt». E se i due mondi fossero più vicini di quanto si possa immaginare?

«Mi è capitato molto spesso di usare ChatGpt per un supporto psicologico. A volte ho avuto bisogno di un riscontro più rapido, mentre altre ci ho parlato per ore come se fosse una seduta di terapia. Ne ho usufruito in momenti di crisi per sfogarmi o per avere qualcuno a cui dire come mi sen-

tivo veramente quando non volevo parlarne con nessuno. Le conversazioni partono da come sto, o dal racconto di una situazione su cui chiedo opinioni e una prospettiva diversa. Le risposte che ottengo, usando la versione a pagamento, sono piuttosto dettagliate, soddisfacenti e sempre rispettose di quello che provo», dice *Eva, 25 anni.

Gli esperti del settore stanno provando a “umanizzare” l’IA attraverso le sue evoluzioni, aggiungendo piccoli cambiamenti e dotandola di caratteristiche più rispondenti alla natura e ai diritti di un individuo. Ad esempio, ora è possibile parlarci anche a voce, elemento che richiama la conversazione tête-à-tête tra due persone. Nonostante questo, Eva è consapevole dei limiti che ne derivano: «So che Chat non mi capisce davvero e che sotto molti aspetti riflette semplicemente quello che gli dico, come se fosse uno specchio».

Ma l’esperienza con un terapeuta reale e quella con un chatbot, per quanto possa-

Rugolo

no essere simili, si differenziano sotto varie angolazioni e determinano entrambe sia pro che contro: «L’idea di non avere davanti un’altra persona rimuove una serie di inibizioni. Elimina la difficoltà comunicativa, perché non si è prevenuti nel chiedere più dettagli, opzioni e spiegazioni. Allo stesso tempo, rispetto a un dialogo vero manca molto: gestualità, sguardi, empatia. Soprattutto, la capacità di vedere oltre le parole stesse, che è spiccatamente umana. Penso che l’IA sia una piattaforma efficace per chi necessita di un supporto più frequente e tempestivo, che vada oltre l’ora settimanale di terapia, e per chi vuole sperimentare diversi approcci», spiega Eva, che dichiara di usare tool del genere uno o due giorni a settimana.

Mia, invece, ha 21 anni e afferma di conversare con ChatGpt dalle cinque alle dieci volte al mese, nei periodi di maggiore tensione o incertezza: «Lo faccio quando ho bisogno di riflettere su un problema o di sfogarmi senza sentirmi giudicata. Pongo domande tipo: “Perché mi sento così ansiosa ultimamente?” o “Come posso affrontare questa situazione difficile senza farmi sopraffare?”. Le risposte che ricevo sono strutturate e basate su tecniche esistenti, come la mindfulness. Ad esempio, se chiedo come gestire lo stress, potrebbe suggerirmi esercizi di respirazione o modi per identificare i pensieri negativi». C’è anche chi, quando deve prendere una decisione,

ormai non può fare a meno di consultare uno strumento di IA: «Gli spiego il problema, i motivi della mia titubanza e gli chiedo di farmi un’analisi generale. Lui risponde in modo neutrale, mostrandomi le alternative. Quando dovevo scegliere dove fare il tirocinio, gli ho chiesto cosa sarebbe stato meglio per la mia carriera lavorativa, ma in questo caso sembrava che stesse solo assecondando le mie preferenze, mentre io stavo cercando un mentore», dice Sofia, 22 anni.

Sulla possibilità che il confronto con l’Intelligenza Artificiale possa prendere il posto di un vero incontro in presenza, lo psicoterapeuta Gianni Lanari - responsabile del pronto soccorso psicologico di Roma Est - è scettico: «Secondo me è improbabile. La terapia non è solo una questione di tecniche e strategie. Richiede empatia, comprensione e una connessione umana che l’IA non può fornire. Anzi, potrebbe procurare consigli non personalizzati che non affrontano il problema specifico dell’utente, creando confusione a causa di risposte contraddittorie».

«Ipotizzo che alcuni si sentano più liberi di esprimersi, poiché percepiscono meno giudizio. I chat bot, inoltre, possono offrire informazioni immediate a chi ha difficoltà ad accedere a uno psicologo», aggiunge lui, analizzando i vantaggi. Ma il rischio di rimanere bloccati in un meccanismo di dipendenza è alto: «L’accessibilità costante può

portare a un uso eccessivo di queste tecnologie, riducendo la motivazione a cercare aiuto all’esterno. È importante promuovere un consumo equilibrato e consapevole, incoraggiando anche il contatto umano».

Però è fondamentale sottolineare, specifica l’esperto, che nel settore in questione l’IA funge da assistente complementare, in grado di aiutare con la ricerca, la diagnosi e la cura dei pazienti: «La sperimentazione di questi tool nella mia pratica lavorativa è in corso d’opera. Al momento sembrerebbe che siano utili nei disturbi che richiedono monitoraggio costante, come l’ansia, la depressione o i disturbi alimentari, dove l’analisi dei dati può generare spunti interessanti. Il futuro mi darà la possibilità di validare o meno tali ipotesi. Tuttavia, credo che le malattie più complesse esigano un approccio umano più profondo», conclude Lanari.

I risvolti dell’intelligenza artificiale nel campo della salute mentale non sono ancora chiari. «Time will tell», direbbero gli inglesi. Una cosa è certa: in un sistema sanitario in crisi, tra sfruttare le potenzialità dell’innovazione e cadere nella trappola dell’assuefazione il passo è breve. La partita tra etica e pratica resta tutta da giocare. ■

* Eva, Mia e Sofia sono nomi di fantasia per tutelare l'identità dei protagonisti della storia

La spiritualità va online il catechismo on demand

Barbara Marchica, teologa influencer di Milano, ha fondato una società per trasmettere i contenuti religiosi in un linguaggio comprensibile all'interlocutore di oggi

«Due o tre anni fa e il mio profilo Instagram è decollato. Ho avuto un boom pazzesco con un reel sulla preghiera, che è andato virale con due milioni di visualizzazioni. Mi sono ritrovata con un altro lavoro». È stato questo il punto di svolta per Barbara Marchica, 43 anni, originaria di Milano. Da “semplice” teologa, è diventata “La Teologa di Instagram”, come l’ha ribattezzata la sua community virtuale.

Ha iniziato a parlare di crescita personale spirituale sui social senza pensare che avrebbe potuto riscuotere tutto questo interesse. «L'online per me è stata una bella scoperta, nonostante avessi grandi principi di scetticismo», spiega Marchica, «facilita gli incontri, le relazioni, anche le forme di spiritualità».

Sul suo profilo, @barbara_marchica, oggi ha 80 mila follower. Tra loro, non solo cristiani, ma anche persone che si ritengono atee o in ricerca. «Condivido contenuti teologici per andare a lavorare sul mindset

cattolico. Cerco di portare dei messaggi positivi, di speranza, che possano fare la differenza nella vita di tutti i giorni». Si definisce perciò “Christian Influencer”.

Nella bio dichiara: «Ti aiuto a scoprire l’amore di Dio con video e percorsi di formazione». Cliccando sul link in descrizione, ci si accorge subito che la sua non è una semplice pagina Instagram, ma un progetto imprenditoriale. Invita a prenotare una “call conoscitiva gratuita” o una “consulenza teologica di un’ora”, oppure a seguire una “masterclass per imparare a gestire al meglio le tue relazioni”.

Tra i post in evidenza spicca la foto del suo libro: Intelligenza Spirituale, pubblicato da Rizzoli a settembre 2024. «Questo tipo di intelligenza è una sintesi tra intelligenza cognitiva ed emotiva. È la capacità di tenere insieme olisticamente mente, corpo e anima», spiega Marchica. Un concetto importato dagli Stati Uniti, dove gli studiosi hanno elaborato dei test per misurarla.

di Giulia Tommasi

Un approccio alla religiosità che suona innovativo. Marchica porta in Italia lo Spiritual Counseling, «un tema tutto nuovo per la Chiesa cattolica nel nostro Paese, invece consolidato in America e in Nord Europa». Lo ha scoperto durante un periodo di studio all’estero presso la Fordham University di New York, nel corso del suo dottorato in Teologia. «Nel 2023 ho fondato una società benefit, che si chiama proprio Spiritual Counseling, per fare in modo che i contenuti teologici possano essere trasmessi in un linguaggio comprensibile per il nostro interlocutore di oggi».

«Non viviamo più in un contesto cristiano», sostiene Marchica. Il 40% degli italiani ammette di non riconoscersi nella Chiesa italiana attuale, secondo la ricerca CENSIS Italiani, fede e Chiesa (novembre 2024). Tuttavia, resta forte il bisogno di spiritualità. Secondo lo stesso studio, il 66% degli italiani dichiara infatti di “pregare” o comunque di rivolgersi a Dio o a un’altra entità superiore. A chi si rivolge a pratiche orientali come la meditazione e lo yoga, Marchica risponde: «Anche la tradizione cristiana può offrire molto da questo punto di vista. Ad esempio, ci sono delle pratiche sulle virtù elaborate dai primi grandi pensatori del cristianesimo tra il secondo e il quinto secolo. Esistono anche la meditazione cristiana, la preghiera contemplativa, gli esercizi di respirazione».

Oltre che recuperare le pratiche tradizionali, bisogna sapersi innovare, secondo Marchica. «Il papa stesso ci esorta ad aprire

processi nuovi», ricorda la teologa. «Credo che il magistero di Francesco su questo sia lungimirante e mi auguro che sempre più si vada in questa direzione. Anche la Chiesa può essere sui social, quel tipo di comunicazione non può essere trascurata», aggiunge.

In Italia, secondo Marchica, il problema della Chiesa è la difficoltà nel creare relazioni. «Il rischio è quello di concentrarsi esclusivamente sui contenuti, perdendo di vista l’importanza della forma». La teologa insiste sulla necessità di adottare un linguaggio più fresco, che sappia rispondere ai bisogni delle persone. Lo ha capito soprattutto grazie ai 15 anni come insegnante di religione in un liceo classico di Milano. «Instagram crea una community che relaziona davvero le persone», afferma Marchica con un sorriso un po’ stupito. «In parrocchia le facce sono sempre le stesse, non abbiamo un ricambio», ammette con un filo di desolazione. «Ci si occupa sempre della formazione per bambini. Ma non c'è un percorso per adulti. Ci sono delle categorie dimenticate. I single, la fascia tra i 30 e i 40 anni, gli anziani dove li mettiamo?».

Ha elaborato perciò una serie di servizi che offre in presenza e online. Tra questi, una Academy con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. Forma dei “facilitatori di relazioni”, cioè laici e religiosi che abbiano competenze sia teologiche che relazionali. Tra i suoi allievi ci sono soprattutto sacerdoti, suore provin-

ciali, insegnanti, catechisti e operatori pastorali, ma non solo. «Ultimamente ci sono sempre più spesso anche manager, che si rendono conto di quanto sia importante portare un livello di spiritualità in azienda».

«Intelligenza spirituale, una sintesi tra quella emotiva e cognitiva per tenere insieme mente, corpo e anima

Per avere supporto spirituale non è più necessario vedersi dal vivo. Marchica offre sessioni di coaching one-to-one da remoto. «Lavoro benissimo anche così, vedo risultati incredibili. Poi il virtuale velocizza e rende possibili gli incontri con persone da tutta Italia e anche all’estero». A questo si aggiunge la spiritualità on demand, con webinar e workshop online dedicati ad argomenti specifici. «Tra i temi più gettonati ci sono il perdono e la preghiera».

L’interazione sui social tuttavia non ha solo pregi. «Il rischio forse è che possa rimanere solo qualcosa di astratto». Per questo la prossima sfida di Marchica è quella di organizzare una giornata di formazione spirituale in presenza, ogni due o tre mesi. «Il progetto pilota partirà a maggio», annuncia soddisfatta. ■

Deus in Machina, la fede cieca

che guarda al futuro

A Lucerna, un Gesù fatto avatar dialoga con i fedeli nel confessionale della cappella di San Pietro. Quando il binomio religione-IA divide la Chiesa tra progressisti e conservatori di Gabriele Ragnini

SACRO

In principio il verbo si fece carne, poi la parola andò a un avatar. E venne ad abitare in mezzo a un cubicolo, al di là di una grata, nel cuore della Svizzera. Ai tempi dell’IA anche la fede ha il suo chatbot. Ha il volto di Cristo, sa contare fino a otto prima di resettarsi ed è stato battezzato in latino: Deus in Machina. Ha preso vita nel confessionale della cappella di San Pietro, a Lucerna, «ma non ascolta i peccati. Incentiva il dialogo spirituale dei fedeli, è lì per lasciare le persone da sole con Gesù, nella loro intimità». Marco Schmid, teologo, ha scelto la via più avanguardistica dell’incarnazione: provare ad addestrare ChatGpt sul large language model del messaggio di Dio. «Ovviamente si tratta di un esperimento», la premessa: «Non sostituisce il parroco ma serve al confronto e conforto della gente».

Anche questo Cristo virtuale è modellato sui tratti somatici della sua epoca. In un mondo in cui saper fare domande conta più di conoscere la risposta, le confessioni tradizionali vengono ribaltate. «Alla gente spetta solo chiedere, non parlare». Le curiosità spaziano tra tantissimi temi: «Cosa c'è dopo la morte?», «Perché si fa la guerra?», «Gesù, ma Dio esiste davvero?», sono solo alcuni dei quesiti registrati. E Gesù? «A volte ha risposto con un passo della Bibbia e ha chiesto “Tu che ne pensi?”. Quando lo abbiamo allenato, nel prompt abbiamo specificato di fare riferimento solo al Nuovo Testamento. E poi gli abbiamo insegnato a dialogare, però non va oltre le otto risposte», chiarisce Schmid. C’è persino chi cerca ganci spirituali, appigli di vita su un monitor. «Un signore è venuto dopo un lutto in famiglia: gli ha domandato come trovare consolazione dopo la grave perdita». Fino ad arrivare a chi solleva il velo dal tabù Lgbtqi+: «Ho un problema, sono un uomo e amo gli uomini, la Chiesa non è a favore del mio orientamento. Come comportarmi? ».

Senza un parroco, anche lo stesso segreto confessionale svanisce: «Trattandosi di un esperimento, noi leggiamo le domande, siamo a conoscenza dei dialoghi. Analizziamo tutto e restiamo anche lì vicino per assistenza o per evitare che l’IA perda il controllo dando risposte strane. Ma non è mai successo». Spetta ai fedeli distinguere l’incontro con Deus in Machina dal momento del sacramento e dell’espiazione. Chi entra al di qua della griglia divisoria viene avvertito: i dati personali valgono più di una confidenza al prete. «Davanti all’ingresso c’è scritto che sarà tutto protocollato. E dopo una prima interazione con l’avatar, in cui dici una frase e selezioni la lingua, lo stesso Gesù ti avverte: “Non condividere informazioni riservate”. Poi se uno parla troppo e si fa prendere dal momento, è sua responsabilità». Ma l’interazione non resta fredda,

distaccata, nonostante un reticolato separi le due voci: «Abbiamo realizzato che per molti è più facile parlare con un avatar che con una persona. Non si sentono giudicati».

L’avatar e il rispettivo modello linguistico sono stati progettati con l'Immersive Realities Research Lab dell'Università di Scienze Applicate di Lucerna e sperimentati insieme alla facoltà di Teologia Pastorale. «In realtà nacque da un progetto con studenti israeliani e palestinesi ai tempi del Covid. Poi lo abbiamo esteso a tutti: si trattava di creare dei modelli 3D da esporre nella cappella». Da lì l’idea di passare a un’esperienza più interattiva. Che ascolta, traduce e poi parla. O meglio sussurra, in pieno stile sacrale: «La voce è quella della persona che l’ha creato. Ovviamente modificata attraverso strumenti audio per mascherarla e renderla più divina».

Lo hanno sperimentato in 900 persone, tra cui musulmani e turisti arrivati dall’Asia, dall’America. «Abbiamo avuto 250 recensioni e il 60% lo considera un’esperienza spirituale». C’è anche chi l’ha visto valicare il confine tra sacro e profano: «Per i cattolici il problema era che tutto si svolgesse nel confessionale, mentre non se la sono presa con la scelta di Gesù come avatar. Sono abituati a vederlo ovunque, per i protestanti però sembrava quasi blasfemo». Ma le velleità trascendentali della tecnologia vanno spesso in cortocircuito davanti ai dilemmi etici. Per il professore di etica Peter Kirchschläger «dovremmo fare attenzione quando si tratta di fede. La cura pastorale è un’area in cui gli esseri umani sono superiori alle macchine». A volte, invece, la qualità del tool non bilancia le aspettative: «Le risposte erano banali, ripetitive, trasudavano una saggezza da cliché», è stato il commento di un giornalista locale.

Lo «scontro tra progressisti e conservatori» resta un tran tran anche nel mondo ecclesiastico, «ma so che dal Vaticano hanno apprezzato», è la certezza di Schmid, prima di proiettarsi verso le prossime sfide del binomio religione-tecnologia. «C’è tanta gente che si fa aiutare dall’intelligenza artificiale, la usa per la psicoterapia. Anche in quel caso fa sentire meglio le persone, perché per i praticanti non può avere lo stesso effetto di speranza un avatar? Dobbiamo essere presenti, come Gesù nelle vite dei fedeli». È il verbo che cambia tempo. E passa al futuro. ■

1. L'avatar Deus in Machina visto nel confessionale

2. Il confessionale della cappella di San Pietro

Voci in libertà nei programmi notturni di Radio Kaos Italy

Un progetto libero e inclusivo che esplora il confine tra musica, arte e confessione mediatica

di Rosita Laudano

«Nel cuore del quartiere Tiburtino, a Roma, una vetrina insolita cattura l’attenzione dei passanti lungo via Eugenio Torelli. Qui, Valerio Del Pelo, Rocco Foggia, Daniele Fasanella e i loro collaboratori hanno dato vita a uno spazio radiofonico che ha saputo ritagliarsi un ruolo di rilievo nell’ambiente delle web radio romane e nazionali. Con una programmazione variegata, Radio Kaos Italy si rivolge in particolare alle realtà alternative, urban e underground della scena musicale, ospitando artisti di rilievo e dando voce a nuovi talenti.

Radio Kaos Italy, come racconta Rocco sorridendo, deve il suo nome all’omonima emittente del film Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia. Il progetto, fondato nel 2009 da Antonio Ricci (detto “Drastiko” per distinguerlo dall’omonimo autore televisivo), è stato rilevato dal team attuale nel 2021. «Ha sempre avuto un asset molto indipendente, solidale, caotico, inclusivo» spiega Valerio, sotto -

lineando la natura fluida e sperimentale della programmazione. Nel corso degli anni, la radio ha ospitato artisti del calibro di Tommaso Paradiso, la prima intervista di Ultimo e l’ultima intervista a Bugo prima del suo ritiro dalla scena musicale. Una missione, la loro, che accetta i rischi di un progetto indipendente: «Ognuno autofinanzia il proprio programma, senza la pretesa di ottenere risultati immediati. Il nostro punto di forza è la libertà di innovare, senza pressioni commerciali» spiega Rocco. «Siamo una radio libera, non schierata politicamente, ma aperta alla sperimentazione».

L’obiettivo è quello di far convivere diverse realtà e generi, dando spazio a voci emergenti e a discussioni fuori dagli schemi. «La musica e l’arte sono liquide», afferma Rocco citando Bauman, «e in questa epoca liquida bisogna mescolare influenze e prospettive diverse». Tuttavia, la libertà d’espressione può diventare un’arma a doppio taglio. «Il media

FREQUENZE

radiofonico si presta alla condivisione spontanea, a volte imprevedibile. Il detto e il non detto sono due facce della stessa medaglia», riflette Valerio.

Ma nell’epoca dei social media, c’è ancora qualcosa da svelare o è già tutto allo scoperto? «Quando è successo, abbiamo rischiato anche troppo» sorride Valerio. «Non c’è un limite netto alla libertà di parola» aggiunge Rocco, citando Pasolini: «Tutti ci autocensuriamo quando sappiamo di essere ascoltati».

Gli ospiti, sia emergenti che affermati, si sono spesso lasciati andare a rivelazioni inattese. Tuttavia, il collaboratore Eliseo sottolinea un aspetto interessante: «Le vere confessioni avvengono quando i microfoni sono spenti». Il confine tra il detto e il taciuto resta quindi sottile e ambiguo. Tra le interviste più sorprendenti, il team ricorda quella a Ilona Staller (in arte Cicciolina), che in diretta rivelò il nome di un insospettabile compagno di set mai reso pubblico.

Luca Ravenna, stand-up comedian, invece, si lasciò sfuggire la sua antipatia per una casa di produzione. Un’altra dichiarazione inaspettata fu quella di Metal Carter, rapper italiano, che chiarì un equivoco storico nella scena hip-hop: il TruceKlan, secondo lui, era solo un allargamento dei TruceBoys e non un’unione con il gruppo In The Panchine. In un panorama mediatico dominato dai social e dal clickbait, la radio riesce ancora a portare alla luce contenuti inediti? «In un

incubatore come il nostro, è difficile controllare ciò che esce» ammette Rocco.

«Quando viene usata una parola che viola il rispetto reciproco, bisogna prendere le distanze». Il tema del politicamente corretto è centrale nell’esperienza della radio: «Abbiamo dovuto affrontarlo spesso, arrivando anche a sanzionare ospiti che si sono dimostrati irrispettosi» racconta Rocco. «Se parliamo al microfono, non possiamo far finta che certi temi non esistano. Bisogna saper dialogare con intelligenza e sensibilità».

Un episodio emblematico è legato allo stand-up comedian Giorgio Montanini, che durante un intervento in radio usò un termine molto forte. «Una parola può essere offensiva in modi che non possiamo prevedere. Bisogna scegliere un linguaggio pulito e consapevole» osserva Valerio. «Anche la comunicazione è un’arte, e merita attenzione quanto la musica».

La libertà di espressione, dunque, va bilanciata con la responsabilità. «Nei media si possono dire molte cose che nella vita quotidiana non si direbbero, ma bisogna farlo con cognizione di causa. Oggi il clickbait è spesso spacciato per libertà,

ma non è la stessa cosa». La spontaneità della radio può portare a momenti delicati, come quando un ospite decise di rivelare il proprio orientamento sessuale in diretta. «A differenza dei social, dove un post può essere cancellato, una dichiarazione in radio rimane nella memoria di chi ascolta» spiega Valerio. «Per questo la scelta degli ospiti deve essere sempre ponderata».

Radio Kaos Italy è una realtà che riflette il desiderio di spazio e visibilità di una nuova scena musicale e artistica. Con il suo spirito indipendente, rappresenta una controcultura inclusiva e necessaria nel panorama contemporaneo. Allo stesso tempo, la sua esperienza solleva interrogativi interessanti sul ruolo della radio oggi: il media tradizionale può ancora offrire qualcosa di autentico in un’epoca in cui tutto sembra già condiviso? Confessarsi non è più una pratica religiosa ma il rito che preferiamo nell’epoca della società dello spettacolo. ■

Blue Whale la challenge mortale

SFIDA Per bambini e bambine era un innocuo gioco online. Partito dalla Russia, spinse giovani vite a commettere il suicidio

stata adescata facilmente» ha aggiunto la madre.

Questo episodio ha acceso il dibattito su come proteggere i giovani dai pericoli online. «Quando ho affrontato il problema di queste ragazze, ho parlato con i genitori. Si parte sempre dalla famiglia» spiega Brocchini. Ma non basta: «Bisogna insegnare ai ragazzi a riconoscere la manipolazione online. Se i media ingigantiscono un fenomeno, poi i ragazzi lo alimentano a loro volta».

La Blue Whale Challenge, nata come un fenomeno oscuro sui social, ha mostrato il lato più pericoloso della tecnologia, spingendo giovani fragili verso sfide sempre più estreme fino al suicidio. Diffusasi dalla Russia nel 2016, la challenge prevedeva 50 giorni di prove assegnate da misteriosi “curatori”. «Le sfide iniziavano in modo innocuo, ma diventavano sempre più pericolose, fino al controllo totale della volontà della vittima» spiega il dottor Lorenzo Brocchini, psicologo esperto dei pericoli del web.

Brocchini ha raccontato un episodio avvenuto in una scuola delle Marche: «Una ragazzina si era autoproclamata esperta di Blue Whale e diceva ad altri tre ragazzi di fare dei tagli, stare svegli di notte, guardare film horror. Quando ho approfondito, ho scoperto che era un gioco tra ragazzine. Non si rendevano conto della gravità di quello che facevano».

Lo psicologo ha poi criticato l’allarmismo mediatico: «Il servizio delle Iene ha

introdotto il fenomeno Blue Whale in Italia basandosi su casi inesistenti. Ha descritto il fenomeno come un'organizzazione legata a un ragazzo russo, ma le prove erano false: le immagini mostrate riguardavano suicidi non collegati alla Blue Whale». Secondo lui, l’attenzione dei media ha contribuito a diffondere il fenomeno, «Più se ne parla in modo allarmistico, più si rischia di dargli forza».

Un caso concreto è avvenuto a Fiumicino, dove una ragazza di 15 anni, Sarah (nome di fantasia), è stata salvata grazie alla segnalazione di un’amica online. La madre ha raccontato ad Adnkronos: «Il telefono ha squillato all’alba. Un poliziotto mi ha informata che mia figlia era nel gioco della Blue Whale. Non ne avevo mai sentito parlare. Anche quattro sue amiche stavano partecipando e avevano già superato il ventesimo giorno di sfida».

La ragazza stessa ha confermato. «Quello che è successo a mia figlia può accadere a chiunque. Lei è fragile ed è

Il caso della Blue Whale Challenge ha dimostrato che la tecnologia può essere un’arma di condizionamento psicologico. «Internet offre infinite possibilità, ma può anche sfruttare le vulnerabilità di chi non ha ancora sviluppato difese adeguate» conclude Brocchini. ■

di Sara Costantini

Il programma dove i politici «diventano umani»

INTERVISTA

«Molti arrivano preoccupatissimi», Giorgio Lauro racconta Un giorno da pecora

di Luca Graziani

Dopo Porta a porta, c’è chi lo definisce la "quarta camera" della politica italiana. Giorgio Lauro, insieme a Geppi Cucciari, dal 2009 è al timone del programma cult in onda su Rai Radio1.

Perché i politici vengono a Un giorno da pecora?

Credo che siano talmente stufi di parlare di politica che l'idea di occuparsi d'altro li faccia felicissimi. Parlare di costume, dei loro racconti, di come si vestono a Carnevale, di come erano da bambini, del tifo, del calcio. Gli dà una boccata d’ossigeno, li libera, li fa diventare umani. Mettono in mostra le loro capacità, cantano, raccontano barzellette, fanno cose che esulano dal loro ruolo. È come se entrassero nel mondo dello spettacolo.

I suoi ospiti preferiti?

Ci sono quelli storici, Nardella che suona il violino, Gasparri che compone poesie. Ultimamente si è aggiunto Crisanti. Ora è senatore, uno scienziato che vive fuori dal mondo, un personaggio straordinario. Ma anche Mulè che improvvisa canzoni o Siracusano, il sottosegretario per i rapporti col Parlamento che canta benissimo. Il viceministro alla Giustizia Sisto, quando viene da noi gli facciamo le domande e risponde suonando la tastiera, ha l'orecchio assoluto. C'è tutto un gruppo di artisti prestati alla politica.

Quelli più difficili da trascinare?

Maria Elena Boschi, l’anno scorso per la prima volta l’abbiamo raggiunta al telefono per il suo compleanno. D’Alema e Carfagna non sono mai venuti, nemmeno Draghi e Mattarella. Meloni? Tornerà certamente. Abbiamo fatto il primo compleanno da presidente del Consiglio in diretta, quest’anno credo fosse ad Abu Dhabi. È un modo per avvicinarli, funziona sempre. Il nostro format è col doppio registro, facciamo delle domande di politica anche molto serie, magari con un tono leggermente più dialogante.

I politici abbassano le difese da voi?

Molti arrivano preoccupatissimi. Mi farà cantare? Mi chiederà questo? Si aspettano sempre la domanda a trabocchetto, ma la puntata è lunga, dura un'ora e mezza, con il tempo si sciolgono. L’atmosfera cordiale li porta a raccontare le cose in modo un po' più informale rispetto al classico talk show.

Vi hanno mai chiesto le domande in anticipo?

Può succedere che magari qualcuno dica di avere un problema su un certo argomento. La nostra policy è che un paio di domande le facciamo, poi uno risponde come vuole.

Qualcuno che se l'è presa?

Una volta Laura Ravetto si arrabbiò. Usci dallo studio e se ne andò, per poi tornare un attimo dopo perché aveva dimen-

ticato la borsetta. Ma non è mai successo che un ospite si sia infastidito più di tanto, c'è sempre un clima al limite della presa in giro, dello scherzo.

La dichiarazione che ha avuto più eco?

Quando il barista di Draghi ci raccontò che la moglie gli aveva detto: «Adesso andiamo al Quirinale, quindi non ci vedremo più per un po’». Da lì scoppiò l’inferno perché l’ex premier intervenne ma non smentì la notizia, gli abbiamo rotto le castagne nel fuoco. Ci sono alcuni personaggi che conservano dei piccoli segreti di vita quotidiana, possono essere molto interessanti. Come il parrucchiere della premier Meloni. Anche lì uscì una notizia, ci disse: «Devo andare a farle i capelli perché domani va a giurare». ■

Giorgio Lauro e il comico Enzo Iacchetti

1. Il conduttore

Tra fede e psicologia la nuova frontiera del privato

Viviamo la nostra

vita su internet e app e affidiamo loro anche le nostre informazioni più sensibili, senza renderci conto del rischio

È il pomeriggio dell’11 marzo 2024, 123 milioni di spettatori sono sintonizzati sull’Allegiant Stadium nel Nevada. È il Super bowl, la finale del campionato della National Football League, l’evento sportivo più importante per gli americani. L’equivalente del nostro festival di Sanremo qui e gli spot pubblicitari trasmessi devono essere la continuazione dello spettacolo non la sua interruzione.

di Valeria Costa

Nel 1984 Apple chiese aiuto al regista Ridley Scott per pubblicizzare il suo Macintosh, ispirandosi al libro 1984 di George Orwell. Nove anni dopo la Nike ha ingaggiato Michael Jordan e quest’anno gli attori Billy Crystal e Meg Ryan hanno ricreato una delle scene più famose di Harry ti presento Sally per pubblicizzare la catena di fast food Hellmann’s. Per conquistare uno slot servono migliaia di dollari e nel 2024 tre giovani ragazzi, Alex Jones, Erich Kerekes e Alessandro DiSanto, se ne sono accaparrati uno. Nel

loro spot si vede l’attore Mark Wahlberg che invita tutti ad unirsi e pregare con lui. Cosa pubblicizza? “Hallow” l’app che Jones, Kerekes e Di Santo hanno creato nel 2008, “l’app di preghiera numero uno al mondo”. Tra le sue funzionalità c’è quella di ascoltare canti gregoriani, dire il rosario, ascoltare letture divine o fare “sfide religiose” contro gli altri utenti, ad esemio nel compiere opere di bene. Si tratta di una versione religiosa delle classiche app per prendere sonno o meditare.

È la nuova frontiera del privato, che adesso diventa sempre più pubblico. E non solo nel vivere la propria religiosità su piattaforme e social, ma anche nel miglioramento personale. Prima esistevano gli audiolibri motivazionali che ti spingevano a cambiare stile di vita quando non eri soddisfatto del tuo, adesso ci sono app come “Liven” che propone «un mood tracker che agisce come uno stretto confidente che ascolta e capisce i

tuoi sentimenti mentre offre consigli» o “Mindvalley” che promette «Una migliore versione di te ogni giorno».

Utili o meno, una cosa è certa: tutte, ma proprio tutte, hanno una cosa in comune: entreranno in possesso dei tuoi dati, un po’ perché siamo noi utenti stessi a dare il consenso all’inizio e un po’ perché il nostro comportamento sulle piattaforme è registrato. Da questo «gli algoritmi riescono ad inferire caratteristiche sensibili dell’individuo», come ci ricorda Marco Delmastro, Direttore del Servizio economico-statistico dell’Agcom e coautore di “Big data come stanno cambiando il nostro mondo”.

La questione è anche più complessa perché «noi abbiamo quest’idea di razionalità che gli stiamo cedendo dei dati in maniera più o meno consapevole. Ma in realtà molte volte la maggior parte dei dati che cediamo non è consapevole». Tutto ciò che ci sembra conveniente perché fatto a costo zero per noi, in realtà ha un prezzo: le nostre informazioni personali «Tutto ciò che è gratis non è mai gratis, perché queste sono imprese commerciali che ci devono fare del profitto, quantomeno ci devono coprire i costi» aggiunge Delmastro.

Il meccanismo non vale solo per le applicazioni, ma anche in qualsiasi sito navighiamo, persino in quelli di psicologia online come “Serenis”, “Unobravo” e “Psicologo 4U” in cui i dati che cediamo all’inizio sono di per sé già sensibili. Nei questionari iniziali che sottopongo dobbiamo dire ad esempio: quante volte e in

che occasioni proviamo ansia, se abbiamo problemi con il nostro corpo o il cibo, oppure problematiche legate alla sfera sessuale o ancora se abbiamo sviluppato dipendenze. Psicologo 4U addirittura preferisce intanto assicurarsi la tua mail prima ancora di rispondere alle domande, cosicché se dovessi cambiare idea durante il questionario o subito dopo saresti comunque registrato nei loro server.

«Non siamo neanche consapevoli di quali dati stiamo cedendo»

Certo è anche vero che «ci sono siti che hanno dati più sensibili, però magari li “sanno usare” meno e sono meno pericolosi e siti che li "sanno usare" meglio e riescono a inferire caratteristiche molto sensibili, che una persona non pensa di aver trasmesso, ma che un algoritmo può desumere da semplici dati stupidissimi». Il problema però rimane: le piattaforme sono assetate di dati, perché questi sono poi trasformati in remunerativi prodotti, che permettono di predire il comportamento delle persone e per questo motivo le società li vendono alle «aziende che operano nel mercato dei comportamenti futuri, i loro veri clienti».

A dirlo è Shoshanna Zuboff nel suo libro più famoso, “Il capitalismo della Sorveglianza”, è sempre lei a raccontarci come questo meccanismo è nato, a partire dallo scoppio della bolla finanziaria dot.com all’inizio del Duemila. Il motore di ricerca più famoso al mondo Google riusciva già dalla sua fondazione a racco -

gliere una innumerevole quantità di dati, ma fu un neolaureato di Stanford, Amit Patel a comprendere che da questi dati collaterali, sottesi ad ogni azione online si poteva arrivare alle storie dettagliate di ogni utente. Prima dello scoppio della bolla, Google era contraria anche al semplice advertising, ma mors tua, vita mea e messa davanti alla scelta se fallire o sopravvivere, la società americana ha scelto la seconda. Con le capacità di Google il settore pubblicitario riusciva a raggiungere ciò che aveva sempre voluto ottenere: inviare un determinato messaggio a una determinata persona al momento giusto e con una elevata probabilità di influenzare il suo comportamento.

È ciò che la studiosa Zuboff chiama “capitalismo della sorveglianza” per le sue implicazioni economiche e sociali, il cui fine ultimo è modificare i comportamenti degli utenti in modo da raggiungere il maggior grado di certezza possibile, sia esso a fini economici che elettorali e politici. Alla base ci sono la volontà di profitto delle aziende tech e la nostra scarsa consapevolezza sul valore che i dati hanno.

Per il filosofo bielorusso Evgenij Morozov il problema è filosofico ancor prima che legislativo, motivo per cui, lasciare il problema delle privacy alle direttive sulla conservazione dei dati è stato un pensiero miope e ingenuo da parte dei politici europei. In “Silicon Valley, i signori del Silicio” Morozov scrive che la mercificazione che sta avvenendo non è contro la nostra volontà ma è ciò che noi comuni cittadini-consumatori desideriamo. «Solo l’attivismo politico e una solida e ragionata critica all’ideologia del consumismo dell’informazione, ci permetteranno di evitare l’inevitabile». ■

Il segreto professionale tra etica e responsabilità

DEONTOLOGIA

La riservatezza

di penitenti e pazienti mette in luce le sfide morali e giuridiche nella gestione delle informazioni sensibili da parte dei professionisti

Nel vasto panorama dei mestieri che implicano il rapporto con la coscienza umana, poche figure sono chiamate a confrontarsi con il concetto di segreto professionale quanto i sacerdoti e gli psicologi. Entrambi hanno accesso alle confessioni più intime delle persone, ma mentre il sigillo sacramentale è considerato assoluto e inviolabile, gli psicologi devono bilanciare la riservatezza con il dovere di tutela nei confronti della società.

Le differenze tra le due categorie nei confronti della giustizia emergono quando queste figure vengono a conoscenza di informazioni sensibili da parte di penitenti e pazienti. I limiti e le implicazioni, morali e legali, variano in modo significativo.

un crimine grave. Come sottolineato da don Michele Aramini, prete teologo morale della Diocesi di Milano, «il sacerdote agisce come un ministro in persona Christi, non come un giudice umano, e il sacramento della riconciliazione è visto come un atto sacro tra l’uomo e Dio». Le motivazioni dietro questa regola sono molteplici. La Chiesa sostiene che la confessione sia uno spazio di libertà assoluta che permette al penitente di aprirsi senza paura di conseguenze terrene. «Se il sacerdote potesse rivelare ciò che ha ascoltato, molte persone rinuncerebbero a confessare i propri peccati, privandosi del perdono e della possibilità di redenzione». Il segreto confessionale incarna la sacralità e impedisce che la Chiesa venga percepita come un braccio dello Stato piuttosto che come un’istituzione spirituale.

di Caterina Teodorani

La Chiesa cattolica ha una posizione chiara e intransigente: nessun sacerdote può rivelare ciò che ha ascoltato in confessione, nemmeno per prevenire

Nonostante questa rigidità, don Aramini sottolinea che il sacerdote non è del tutto impotente: «Pur non potendo

rivelare nulla, può esortare il penitente a costituirsi, offrirgli supporto morale o invitarlo a parlare al di fuori del contesto sacramentale, dove il segreto non avrebbe più valore». Tuttavia, la decisione ultima spetta sempre al penitente e il prete non può in alcun modo forzarlo o tradire la confidenza ricevuta.

Questa posizione ha spesso creato conflitti con le legislazioni nazionali. In alcuni Paesi, come l’Australia e la Francia, sono state proposte leggi che obbligherebbero i ministri del culto a denunciare crimini gravi, quali gli abusi su minori, ma la Chiesa ha ribadito che nessuna legge umana può prevalere. «Alcuni sacerdoti hanno scelto di affrontare processi legali pur di non violare il segreto, mentre in altre situazioni si è cercato un dialogo con le istituzioni per trovare soluzioni rispettose di entrambi gli ordinamenti», così racconta don Aramini.

A differenza dei sacerdoti, gli psicologi operano in un contesto in cui il segreto professionale ha delle deroghe ben precise. Il codice deontologico prevede che il professionista sia tenuto alla riservatezza, ma vi sono circostanze in cui è obbligato a violarla. Ad esempio, se uno psicologo viene a conoscenza di un pericolo imminente per la vita di qualcuno (come un paziente che minaccia il suicidio o la violenza su terzi), ha il dovere legale ed etico di segnalare la situazione alle autorità competenti. Questo principio si basa sul bilanciamento tra la tutela della privacy del paziente e la necessità di prevenire danni irreparabili all’incolumità personale o alla società.

Un altro aspetto riguarda i minori. Se uno psicologo sospetta che un bambino sia vittima di abuso, in molti paesi è obbligato per legge a segnalarlo ai servizi sociali o alle forze dell’ordine. L'obbligo nasce dalla priorità data alla protezione dei più vulnerabili, anche a costo di violare la fiducia del paziente. Secondo la psicologa Annamaria Casale, «non si tratta di una violazione arbitraria del segreto professionale, ma di un dovere etico che pone al centro la sicurezza delle persone coinvolte. La tutela della vita e del benessere psicologico non può mai essere secondaria rispetto alla riservatezza».

Inoltre, Casale evidenzia un altro elemento distintivo del lavoro suo e dei colleghi: «A differenza del sacerdote, lo psicologo può avvalersi del confronto con altri professionisti per gestire situazioni complesse, nel rispetto del codice deontologico. Questo permette di affrontare dilemmi etici con maggiore consapevo -

lezza e responsabilità». Se da un lato il segreto confessionale è assoluto, quello degli psicologi è relativo e subordinato alla tutela della sicurezza pubblica.

Questa differenza si fonda sulla diversa natura dei due ruoli: il sacerdote agisce in un contesto sacramentale e spirituale e funge da mediatore tra cielo e terra, mentre lo psicologo opera in un ambito terapeutico e scientifico. Il segreto professionale degli psicologi non è legato a una dimensione trascendentale, bensì alla fiducia del paziente nella relazione terapeutica. Tuttavia, questa fiducia non può prevalere sulla necessità di prevenire un danno grave e immediato.

Don Aramini sottolinea che questa distinzione è essenziale: «Mentre per lo Stato il crimine è un atto punibile, per la Chiesa il peccato ha una dimensione spirituale che va oltre la giustizia umana. La confessione non è un atto giudiziario, ma un momento di incontro tra l’uomo e Dio, e il sacerdote non ha il compito di proteggere la società quanto piuttosto di guidare il penitente verso la conversione». Sacerdoti e psicologi operano su pia-

ni distinti, ma entrambi devono affrontare dilemmi etici profondi. Il primo è chiamato a custodire un segreto assoluto, con la consapevolezza che alcune verità terribili non potranno mai essere rivelate.

Il secondo, invece, deve gestire la riservatezza con maggiore flessibilità, trovando un equilibrio tra il diritto del paziente alla privacy e il dovere di proteggere la società. Secondo Annamaria Casale, «il segreto professionale non è solo una regola, ma una responsabilità che richiede discernimento e sensibilità. Ogni caso va valutato con attenzione per garantire che nessuno subisca conseguenze irreparabili».

Entrambe le figure portano il peso delle confidenze ricevute, con la differenza che il sacerdote trova conforto nella fede e nella preghiera, mentre lo psicologo può confrontarsi con colleghi e supervisori. In un’epoca in cui la trasparenza sembra essere un valore sempre più richiesto, la questione del segreto professionale continua a essere un nodo cruciale nel rapporto tra etica, legge e morale. ■

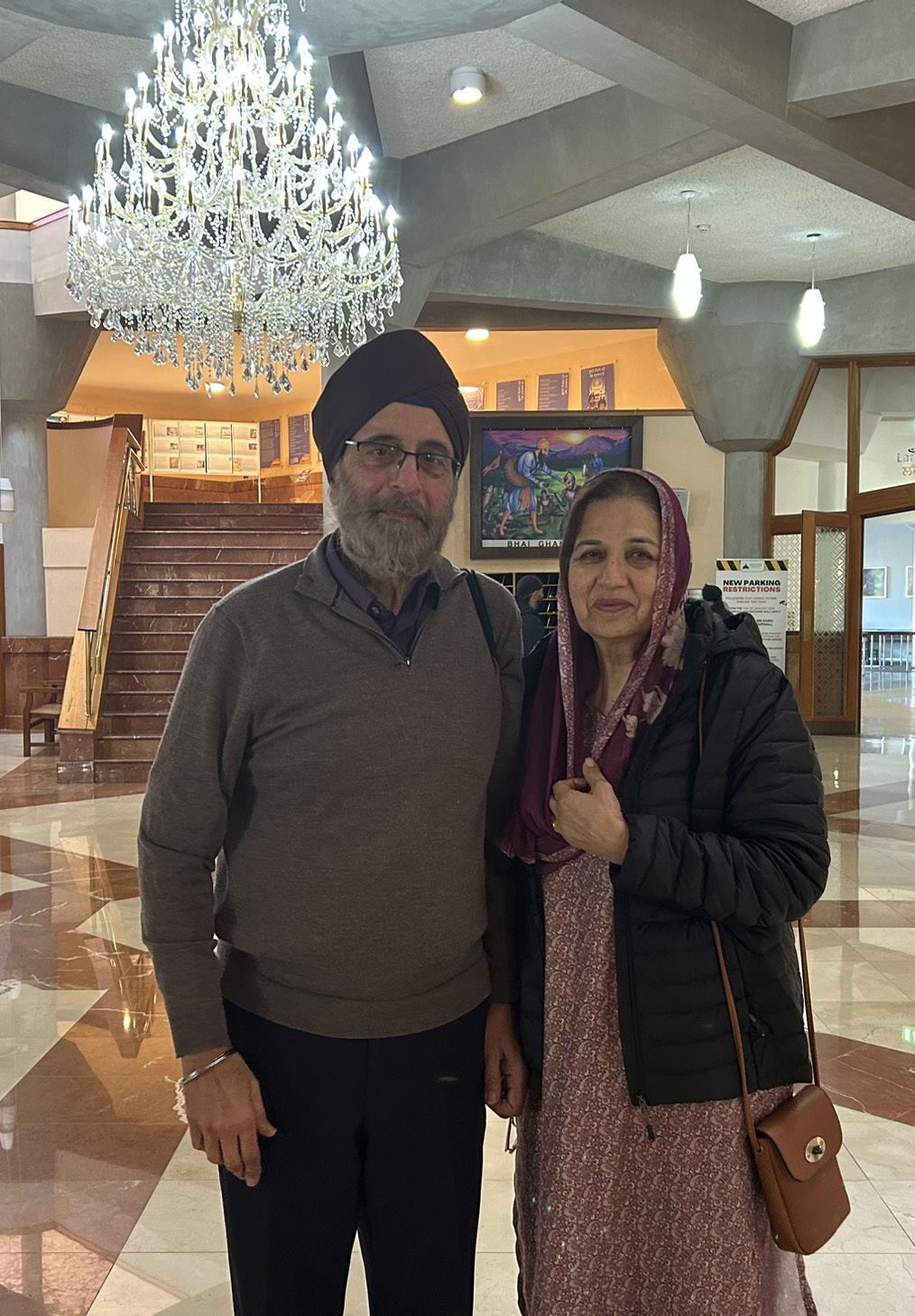

Oltre la porta del Guru viaggio nella gurdwara di Londra

La storia del sikhismo e della comunità britannica attraverso il racconto dei volontari del tempio. «Lavorare, pregare e condividere: i nostri principi»

In punjabi, seva significa "sacrificio disinteressato" ed è un principio cardine della cultura sikh: impegnarsi, offrire il proprio lavoro e dedicarsi agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. A spiegarlo è Tyron, che lavora come addetto alla sicurezza nel principale tempio sikh di Londra. Si tratta di una comunità religiosa del Punjab, uno stato nel nord-ovest dell'India, molto diffusa all’estero a causa delle tensioni politiche e religiose locali.

Qui sorge una delle più grandi gurdwara al di fuori dell’India e la principale di Londra. Si chiama Gurdwara Sri Guru Singh Sabha, inaugurata nel 2003. La parola gurdwara deriva dal punjabi e significa letteralmente “porta del Guru”, il maestro.

di Lisa Duso

In Europa, la maggiore presenza si registra in Inghilterra. Arrivando con la linea color viola di Elizabeth Line, la prima cosa che colpisce sono le insegne della stazione nel quartiere periferico di Ealing, il loro punto di riferimento, dove la scritta “Southall” è accompagnata da una traduzione in punjabi. Questo quartiere, infatti, è noto come “Little India” o “Little Punjab”, per la forte presenza della comunità asiatica.

Superate la scalinate d’ingresso, ci sono due entrate: a destra per le donne e a sinistra per gli uomini. All’entrata Manohar, 72 anni, sta aspettando un gruppo di studenti: lui è un volontario della Gurdwara e si occupa di lezioni agli studenti. «Quando entri, bisogna lavarsi le mani, coprire il capo ed entrare scalzi», spiega.

Manohar è accompagnato dalla moglie, Majilit. Anche lei è una volontaria nel tempio: aiuta in cucina e, in un’altra gurdwara, insegna punjabi la domenica. Majilit ha 69 anni e da quando tre anni fa è andata in pensione si impegna nel vo -

INDIA

lontariato all’interno della comunità. «Il sikhismo si basa su tre principi: lavorare sodo, pregare e condividere», spiega.

Manohar e Majilit vengono dall’Uganda, dove molti sikh tra il 1800 e il 1900 erano stati spostati dai coloni britannici per la costruzione della ferrovia Uganda-Kenya. Tra questi c'era il padre di Manohar, trasferitosi nello stato africano nel 1940. Nel 1972, il dittatore ugandese Idi Amin espulse i sikh e altre comunità asiatiche, accusandoli di controllare l'economia del paese. Molti, provvisti del passaporto britannico, si rifugiarono nel Regno Unito e in Canada. Fu allora che Majilit seguì Manohar a Londra, dove lui studiava. Qui hanno costruito una nuova vita e una famiglia, senza mai dimenticare le proprie origini.

In tarda mattinata la scolaresca arriva e inizia il tour, alla scoperta dei corridoi della gurdwara e della religione sikh. «I bambini vengono per imparare i fondamenti del sikhismo», racconta la maestra Sanah. «Insegniamo loro a comparare le religioni, a riconoscere somiglianze e differenze per imparare il rispetto». Gli alunni, a cui sono stati fatti indossare dei giubbini catarifrangenti gialli, vengono poi portati verso le cucine.

«Insegniamo ai bambini a comparare le religioni, a riconoscere somiglianze

e differenze per imparare il rispetto»

Qui c'è il langar, la mensa comunitaria dove il cibo viene distribuito gratuitamente ogni giorno grazie al lavoro dei volontari. Alcune cuoche preparano il chapati, pane dalla forma piatta e circolare. Altri si occupano della cottura del daal, la zuppa di lenticchie con il curry piccante, e della preparazione del the.

Passando per il langar, i ragazzi camminano accanto ai commensali che siedono su tappeti davanti al proprio vassoio. «Qui anche se sei un re ti siedi con gli altri», spiega Manohar. Salendo le scale si arriva alla sala principale, dove si recitano le sacre scritture, e vengono intonati i canti religiosi.

Nella stanza di fronte, Manohar rivela ai bambini i principi del sikhismo. Nato nel 1469 con Guru Nanak, si tratta di una religione relativamente giovane rispetto ad altre come l'induismo o il cristianesimo. «I sikh riconoscono dieci Guru, cinque dei quali morirono per difendere il loro popolo. La storia della religione è segnata da martiri che hanno sacrificato la propria vita per proteggere gli altri».

Guru Nanak fu il fondatore del sikhismo e il primo dei Guru; fu lui inoltre ad insegnare i tre principi fondamentali della religione: lavorare onestamente, pregare e condividere con gli altri. «Sono cinque gli elementi che caratterizzano il credente sikh», continua Manohar: «Il primo è il kesh, ossia lasciar crescere i capelli e raccoglierli nel turbante, che è come una corona che si può indossare in qualsiasi momento».

Il sikhismo voleva infatti andare oltre le separazioni di casta imposte dall’induismo. Gli altri quattro simboli sono un piccolo pettine di legno, un bracciale di ferro, un particolare indumento intimo e un pugnale, «perché i sikh combattono per gli altri, per aiutarli».

Un altro fattore importante del sikhismo è la credenza nel karma. «Immaginate di guadare un fiume e di avere tutte le cose buone nel remo destro e quelle negative in quello sinistro», è l'immagine di Manohar. «Anche volendo usare solo il remo delle cose buone non si potrebbe arrivare dalla parte opposta, perché la vita richiede bilanciamento. Questo ti fa anche apprezzare di più i momenti difficili della vita, che comprendi essere necessari».

Al termine della visita Manohar riaccompagna il gruppo al piano terra, dove reincontra Tyron. È lui a spiegare che la loro gurdwara non si occupa solo della comunità locale, ma fornisce anche aiuti concreti all’esterno. «Noi sikh siamo solo il 3% della popolazione mondiale, ma il nostro dovere è aiutare chiunque», afferma Tyron. «Oltre a garantire la sicurezza del tempio, inviamo cibo e supporto logistico alle chiese locali. La gurdwara è aperta a tutti, ogni giorno dalle 5 del mattino alle 9 di sera. Chiunque si trovi in difficoltà può venire qui per ricevere un pasto o un aiuto» conclude, mentre si riavvia verso il suo ufficio accompagnato dai canti religiosi che risuonano in tutto il tempio. ■

«Il mio velo, la mia scelta»

Tasnim si racconta su Instagram

ISLAM

Con la sua voce l'influencer spiega cosa significa essere una donna musulmana in Italia, tra preghiera, stereotipi e libertà

«A scuola, sul lavoro, sui social. Da sempre sento di dover spiegare la mia fede. Non è un peso, ma una costante». Tasnim Ali, 26 anni, nata ad Arezzo da genitori egiziani, vive a Roma con il marito e la figlia Talia. Su Instagram, dove conta più di 200.000 follower, racconta l'Islam con l'obiettivo di smontare stereotipi e pregiudizi.

capire chi sei davvero», racconta. Di episodi spiacevoli ne ha affrontati tanti: «Commenti in strada, sguardi giudicanti, qualche battuta fuori luogo, persino situazioni lavorative dove mi è stato chiesto di togliere il velo. Non lo vivo con vittimismo, ma è una realtà che purtroppo esiste».

di Elisa Vannozzi

Indossare il velo, conciliare il culto islamico con la società sono temi che affronta ogni giorno sul suo profilo, dove risponde con naturalezza alle domande di chi la segue. «Essere una donna musulmana in Italia è una sfida e una responsabilità. Ti osservano, magari ti giudicano prima di conoscerti, ma hai anche l'opportunità di far

Instagram le permette di raccontarsi senza filtri. La sua vita non si discosta da quella di tante altre giovani donne: studia, lavora, cresce la sua bambina. «Mostrare la mia quotidianità aiuta a far capire che una ragazza musulmana è semplicemente una ragazza, con sogni, passioni e normalità». Ma il confronto non è sempre facile. «Se c'è curiosità sincera, rispondo con piacere.

Se percepisco malizia o provocazione, scelgo l'ironia». Commenti carichi di insulti si leggono spesso sotto i suoi post. «A volte manca la conoscenza. Non tutti sanno cosa sia l’Eid, la festa per la fine del digiuno del Ramadan, o che esistono momenti di preghiera durante la giornata. Spiegare in continuazione può stancare, ma serve» racconta Tasnim. «Poi c’è il tema del velo, che è ancora percepito come qualcosa di strano o problematico».

Le critiche occidentali spesso lo considerano un’imposizione anziché una scelta personale e spirituale, perché lo vedono attraverso la lente della sottomissione femminile. «Chi non sa, giudica solo attraverso stereotipi mediatici» spiega. Il suo obiettivo non

è convincere, ma mostrare una realtà diversa da quella narrata da chi associa la religione islamica solo ai regimi oppressivi. «Una visione di rispetto e dignità. L'Islam riconosce diritti e valore alle donne. Purtroppo, alcuni Paesi con culture patriarcali, che si definiscono islamici, ne hanno distorto l’immagine». Il dibattito si riaccende ogni volta che in questi territori si verificano episodi di repressione delle donne, come in Iran, dove è nato il movimento "Donna, vita, libertà".

Migliaia di persone scesero in piazza dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata a Teheran e assassinata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente l'hijab. Tantissime ragazze iniziarono a filmarsi mente tagliavano i capelli o bruciavano il loro velo in segno di protesta.

Per Tasnim nessuno dovrebbe essere costretto a indossare l’hijab, come neanche a toglierlo. La fede è per lei un pilastro, una guida nelle scelte di tutti i giorni: «La mia religione mi ha insegnato a scegliere con consapevolezza, a rispettarmi e a seguire i valori in cui credo anche quando il contesto attorno spinge in direzione opposta. Io, come musulmana, mi sento valorizzata e libera». La famiglia è la sua radice, un porto sicuro. «Grazie ai valori trasmessi dai miei genitori, oggi sono fiera di chi sono».

L’organizzazione e la trasparenza sono i mezzi per conciliare la vita lavorativa e sociale con la pratica islamica. «Spiego ad amici e colleghi

quali sono le mie esigenze, ma senza isolarmi. È un equilibrio continuo, ma è possibile se c’è rispetto reciproco». L’aspetto più rassicurante è «la preghiera quotidiana, il mio momento di pace» racconta. «Qualunque cosa succeda nella giornata, so che posso fermarmi, pregare in ogni momento e ritrovare la calma, per ricordarmi che c’è sempre un disegno più grande».

«La mia religione mi ha insegnato a scegliere con consapevolezza. Io, come musulmana, mi sento valorizzata e libera»

Lo scopo di Tasnim sui social è aprirsi all’altro, per trasmettere un messaggio tramite il dialogo. Alla domanda su cosa vorrebbe far conoscere dell'Islam, risponde senza esitazioni: «Che è una religione che invita all'equilibrio e al rispetto. Non un insieme di divieti e punizioni, ma un cammino di crescita spirituale e personale». Il suo sogno? «Un futuro in cui essere musulmana in Italia non sia più strano. Dove una ragazza con il velo sia vista solo come una cittadina, non come un simbolo». E un futuro con meno pregiudizi. «L’Islam è un credo che parla di pace, giustizia e rispetto per tutti. Ti responsabilizza, non ti opprime». ■

Dove lo sciamanesimo sopravvive in Turchia

Il legame con le tradizioni e le credenze antiche nella quotidianità del popolo

«Uno degli aspetti che rende la cultura turca di oggi ricca e stratificata è che la società ha abbracciato diverse credenze nel corso della storia, ma alcune pratiche continuano a sopravvivere ancora oggi. Prima che i turchi si avvicinassero all'Islam nell'VIII secolo, lo sciamanesimo era uno dei sistemi di fede più seguiti e la sua influenza è visibile ancora oggi.

Il Prof. Dr. Bülent Gül lo definisce: «Un insieme di credenze senza un libro, un profeta o un fondatore, che per alcuni ricercatori è una religione e per altri una fede. È descritto come lo stadio successivo dell'animismo in linea con le teorie evolutive, un sistema fondato su uno spirito dualistico e su una visione del mondo che regola l'armonia tra natura e uomo basata sulla personificazione della natura».

In Turchia la tradizione vuole che il popolo visiti le tombe dei defunti e questa pratica ha origini antiche. Come spiega il professore: «La cultura della tomba e della visita continua ancora oggi. Tuttavia, la cultura delle tombe nelle società islamiche non è così. Non esiste una tradizione di lapidi perché, secondo la loro mentalità, i morti dovrebbero diventare

un tutt'uno con la terra e scomparire ed è considerato un peccato che la tomba sia ben visibile e che venga eretta una lapide. Nella geografia islamica, solo l’Anatolia prevede il rituale della pietra tombale e l'origine di questa tradizione può essere considerata lo sciamanesimo». Una delle credenze culturali della Turchia, ben nota anche agli stranieri, è l concetto del «malocchio».

«Un insieme di credenze senza un libro o un profeta.

Per alcuni è una religione, per altri una fede»

I fedeli credono che derivi da emozioni negative, come la gelosia, e che possa nuocere alle persone. La pietra blu con aggiunte di bianco e un puntino nero che assomiglia ad un occhio viene utilizzata per proteggersi da queste forze dannose. Per allontanare il malocchio è necessario eseguire quella che chiamano la colata del

piombo. In questo rituale, il piombo viene fuso e poi versato in un contenitore di rame pieno d'acqua. La forma che assume viene interpretata, come avviene anche nella tradizione del caffè turco. «Per proteggersi dal malocchio, si porta con sé un amuleto. Esistono anche tradizioni che prevedono di colare piombo, bruciare ruta selvatica e incenso per proteggersi dagli spiriti maligni e dal malocchio», spiega Bülent Gül.

Un'altra tradizione osservata nel Paese è la sepoltura del cordone ombelicale dei bebè. Il professore aggiunge: «I turchi seppelliscono il cordone ombelicale del neonato in luoghi sacri per assicurare un buon futuro ai loro figli. Oggi i cordoni ombelicali vengono sepolti in ospedali, università, moschee e istituzioni statali. Il motivo è il desiderio che il bambino riesca ad avere una buona professione, come un medico di successo o un insegnante».

Alla luce di tutto questo, l'armonia tra le varie influenze storiche e culturali contribuisce a rendere la Turchia un luogo ricco di diversità e l'incontro di queste diverse tradizioni arricchisce la vita quotidiana di chi la abita. ■

di Gizem Daver

CULTURE

"Pietas", aiutati che gli dèi ti aiutano

PAGANESIMO

Il ritorno dei culti religiosi classici in Italia

di Massimo De Laurentiis

A Roma esiste un tempio dedicato a Giove in cui è possibile trovare altari, statue, colonne corinzie e oggetti rituali. Non si tratta di un sito archeologico risalente a migliaia di anni fa, ma di un luogo di culto costruito nel 2017 frequentato tutt’ora dai fedeli della tradizione religiosa classica. Questo santuario, insieme ad altri, è stato realizzato dalla comunità Pietas, di cui fanno parte circa duemila persone che si riconoscono nei valori e nella spiritualità latina. La riscoperta delle religioni antiche, infatti, è un fenomeno in crescita in tutta Europa, dai Baltici alla Grecia.

«Vivere ciò che hanno percepito i nostri antenati ci dà un senso di continuità con dei valori sani», spiega Giuseppe Barbera, archeologo, storico e saggista che nel 2005 ha fondato l’ente e ricopre il ruolo di pontefice massimo dell’organizzazione. «Pensiamo alla gravitas, il peso delle parole, la pietas, intesa come amore e rispetto delle divinità ancestrali, o la tutela della patria come spazio comune. Sono valori importanti e modernissimi». Barbera racconta di essere cresciuto in una famiglia molto aperta per quanto riguarda le scelte religiose: «Io mi iscrissi da solo al catechismo perché ho sempre

avuto una tendenza verso la spiritualità. Poi scoprii che esistevano delle alternative al cristianesimo e a diciotto anni decisi di intraprendere un percorso di iniziazione nel filone ermetico».

Nei primi anni Duemila un gruppo di fedeli riesce a ricostruire i riti romani ed emerge la necessità di creare una comunità per i praticanti. Oggi l’associazione promuove lo studio e la pratica della sapienza sacerdotale antica, con momenti di incontro presso i templi sparsi in tutto il Paese.

«Il termine pagano nasce con un significato denigratorio, noi ci definiamo gentili dal latino gens, da cui poi è derivato anche l’aggettivo italiano per indicare una persona dolce, delicata, per bene», continua Barbera. «Ci poniamo in un rapporto paritario con la divinità e per renderci degni di questo dobbiamo migliorare innanzitutto noi stessi». Il culto gentile è animato da uno spirito di tolleranza che riprende il sincretismo della tradizione classica e crea relazioni strette anche con altre religioni, come l’induismo o il politeismo ellenico. A volte però, quest’apertura si è scontrata con un’ostilità inaspettata. «Ci sono stati alcuni esempi di persone che si

sono infiltrate tra noi per creare dissidi –dice il pontefice massimo – in alcuni templi abbiamo dovuto addirittura installare la videosorveglianza perché sono capitati episodi di vandalismo».

Per quanto riguarda i riti, i fedeli seguono delle pratiche sia individuali sia collettive e rispettano ricorrenze e festività romane. «Abbiamo una rituaria domestica che ogni gentile pratica a casa al proprio altare domestico – spiega Barbera – poi seguiamo un calendario che riprende quello latino. Il 19 marzo, per esempio, è la festa di Minerva, il primo maggio invece è la festa dei fiori».

Questo mondo forse può sembrare lontano, ma il fondatore della comunità Pietas insiste sulle connessioni della tradizione classica con la realtà in cui viviamo oggi: «Se qualcuno mi fa gli auguri di buon Natale io ricambio, alla fine si tratta di una festa pagana ripresa dai cristiani per dare continuità. Le nostre divinità non sono gelose, noi non crediamo che una religione debba vincere su un’altra». ■

Amore e altri algoritmi

Gli utenti raccontano l’effetto collaterale delle piattaforme di incontri: diventare dipendenti dal sentirsi apprezzati

Rendere razionale l’amore. È ciò che cercano di fare le app di incontri attraverso un algoritmo che suggerisce profili compatibili sulla base delle proprie preferenze. Basta rispondere ad alcune semplici domande al momento dell’iscrizione, iniziare a mettere qualche like, o skippare le foto di chi non è compatibile con i propri gusti. Alcuni studi hanno paragonato il funzionamento di app come Tinder a Netflix: si crea un profilo, si sceglie qualche contenuto da guardare e poi la piattaforma suggerisce titoli basati su quelle che percepisce come le propensioni di chi la utilizza.

modo in cui le persone vivono l’amore, la sessualità e l’autostima, con implicazioni significative per la salute mentale. Uno degli aspetti che le rendono così coinvolgenti è il meccanismo della gratificazione immediata. Ogni volta che un utente riceve un match o un messaggio, il cervello rilascia dopamina, il neurotrasmettitore legato al piacere e alla ricompensa.

di Nicole Saitta

«L’istinto è quello di aprire l’app ogni minuto, forse per manie di onnipotenza che derivano dal fatto che puoi scegliere tu con chi parlare o chi skippare», ha detto Vittoria che su Hinge ha trovato il suo attuale fidanzato. La possibilità per l’utente di decidere chi è all’altezza di ciò che sta cercando e chi invece non lo è, spesso, crea dipendenza. Queste piattaforme non sono prive di conseguenze psicologiche: l’uso intenso e compulsivo delle app di dating sta modificando il

«Ciò che genera engagement è il sentirsi apprezzato in chat da qualcuno e sapere che sarebbe disposto a incontrarti. A volte, per mancanza di stimoli o per noia, trovi in quella cosa una fonte di endorfine», racconta Daniele, utente di Grindr. Il più delle volte, il rifiuto genera insicurezze sull’aspetto fisico, soprattutto se la propria autostima è già bassa: «Un tizio mi ha bloccato dopo avermi proposto un gioco in cui mi mostravo nudo. Io ingenuamente gli avevo mandato le mie foto e ho avuto l’ansia che potesse usare tutto contro di me per ricattarmi».

Quando poi non si riesce ad attirare l’attenzione degli altri utenti, non si viene matchati o si è vittima di ghosting (non si

riceve risposta ai messaggi diretti) «ci si sente sostituibili alla velocità della luce».

Uno dei problemi principali delle app di incontri è proprio questo: la quantità potenzialmente infinita di scelta. Gli utenti sono sommersi, sopraffatti da stimoli che generano un senso di profonda irrequietezza: «Mi sentivo un po’ dipendente, avevo tantissimi match. Mi sono ritrovato anche a fare l’abbonamento perché se paghi ti arriva più gente, quindi entri in un circolo vizioso. Spero di uscirne», è la testimonianza di Giulio, che ha scaricato l’app di Tinder dopo la fine di una lunga relazione.

Gli utenti hanno raccontato che si ritrovavano ad utilizzare le piattaforme anche sul posto di lavoro, quando i pensieri «dovevano essere tutt’altri», soltanto per fare qualche skip e richiuderle, o per controllare se avessero ricevuto abbastanza like da potersi considerare desiderabili. Anche lasciare un “mi piace” nelle app di dating è strategico, bisogna valutare bene a chi, e soprattutto quando. Nelle versioni gratuite di Tinder, per esempio, se ne ha a disposizione un numero limitato. L’esperienza di Roberta testimonia come anche questo aspetto possa creare una sorta di “ansia del like”: «Mi è capitato di aprire la piattaforma con il pensiero che se non avessi sfruttato tutti quelli che avevo a disposizione in un determi-

nato giorno, avrei potuto perdere delle occasioni». Come nella vita quotidiana, ci sono tipi diversi di utenti che vivono questa esperienza nei modi più dissimili. Giorgio e Alessandro, rispettivamente proprietari di profili su Tinder e Grindr, non hanno percepito gli effetti della fatigue derivante dal loro utilizzo. «Reputo sbagliato farsi influenzare da quello che gli estranei possano pensare su di te soltanto sulla base di qualche fotografia e di informazioni che potrebbero non essere veritiere, è solo un passatempo», è l’opinione di Giorgio, anche se «conferisce a volte un pensiero distorto della realtà, ma sarebbe un errore pensare che derivi solo da queste app».

«Ho fatto l'abbonamento, se paghi arriva più gente.

È un circolo vizioso, spero di uscirne»

Anche se un buon numero degli iscritti a queste piattaforme dice di sentirsi frustrato a seguito di un rifiuto o di un mancato match, alcuni come Alessandro si sentono insoddisfatti o disillusi solo nei casi in cui non riescono a trovare persone che rispondano appieno alle proprie esi-

genze: «A un certo punto ho disinstallato tutto perché mi ero annoiato». Tinder, Bumble, Grindr, Hinge, Meetic. Sono tutti mezzi che facilitano le connessioni come tanti altri social network non finalizzati al dating. Nel caso di queste app, però, è più facile alimentare insicurezze derivanti dall’opinione altrui, perché basate su immagini e descrizioni brevi che portano gli iscritti a enfatizzare l’aspetto fisico come criterio di selezione. La creazione di una relazione, oggi, avviene in tempi del tutto diversi rispetto al passato, più veloci e più superficiali, e questo cambia il valore che si dà alle persone.

La percezione è che essersi conosciuti online conferisca il diritto di chiudere in modo quasi brutale, senza dare spiegazioni. Roberta, che su Tinder cerca altre donne, è stata spesso utilizzata come esperimento: «Sono stata contattata da donne sposate che volevano solo avere un’esperienza con una persona dello stesso sesso, o da coppie in cerca di un terzo componente casuale per avere rapporti sessuali». Così, attraverso questi mezzi, i legami sono del tutto svalutati e gli utenti riconoscono che instaurare un rapporto con qualcuno solo sulla base dell’aspetto fisico diventa, a lungo termine, tossico e quasi insostenibile. «Se una persona è già insicura, si rischia davvero di accentuare le sue incertezze, arrecando dei danni anche irreversibili. È pericoloso». ■

Relazioni HiTech

Game over o altro round?

Una nuova terapia di coppia

Molte relazioni naufragano su un terreno comune: la difficoltà di comunicare. Ed è qui che entrano in gioco i videogiodi Mariahelena Rodriguez

Uno schermo sempre acceso. Una stanza in penombra. Uno sguardo perso nel vuoto. È facile pensare che i videogiochi siano un passatempo solitario, un'evasione dalla realtà fatta di mani che scorrono su un joystick. Ma questa è una visione superata. Oggi raccontano storie quasi cinematografiche, come Death Stranding Non sono solo strumenti narrativi, ma un mezzo per connettere le persone. Possono rafforzare legami esistenti e crearne di nuovi, sia tra amici che tra coppie. Non a caso, sempre più terapeuti di coppia li usano per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra partner. Il dott. Francesco Bocci, ideatore della Video Game Therapy, afferma: «Nei giochi cooperativi, i partecipanti devono interagire e supportarsi per raggiungere un obiettivo comune. Questo aiuta a ridurre l’isolamento e rafforza la fiducia reciproca».

chi cooperativi, che obbligano i giocatori a coordinarsi per uno scopo condiviso. Allenare questo spirito di collaborazione aiuta le coppie a essere più pronte di fronte alle sfide della vita reale, e alcuni giochi li mettono davanti ai loro problemi, permettendo loro di identificarsi nei personaggi e nelle dinamiche della storia.

È il caso di It Takes Two, vincitore del premio Game of the Year nel 2021. Il titolo non si limita a richiedere cooperazione: la sua trama ruota attorno ad una coppia in crisi. Cody e May, trasformati in due piccole bambole di pezza, devono collaborare per superare puzzle e ostacoli. Attraverso il gioco si è chiamati a mettere in pratica fiducia, comunicazione e strategia, come nella vita reale.

Se It Takes Two si concentra sulle dinamiche emotive di coppia, Overcooked mostra cosa succede quando lo stress prende il sopravvento. In questo frenetico simulatore di cucina, i giocatori devono prepara-

re piatti in un tempo limitato, rispettando ordini e tempistiche. Lo stress è il vero nemico: se si perde la calma e si comincia a incolparsi a vicenda, è game over. Secondo Bocci «l’approccio cooperativo riduce il carico emotivo, perché i giocatori condividono le difficoltà e si sostengono a vicenda».

La collaborazione nei videogiochi non è solo un passatempo, ma uno strumento di crescita. Il concetto di flow, teorizzato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, descrive quello stato di totale immersione che si verifica nei giochi cooperativi, creando un ambiente di condivisione e supporto emotivo. «Nei contesti terapeutici, il flow aiuta a sviluppare empatia, fiducia e comunicazione» spiega Bocci.

I videogiochi possono essere così un valido aiuto per ritrovare sintonia. La prossima volta che le parole sembrano mancare, forse la soluzione è accendere la consolle e giocare insieme. ■

Sempre più partner usano i videogiochi per ritrovare sintonia e stimoli condivisi

CONNESSI

Il frutto proibito del web

DESIDERIO

Il racconto di Salvatore, ex operatore per siti di messaggistica per adulti

di Nicoletta Sagliocco

Puoi essere un ragazzo, una ragazza o non rientrare in nessun genere. Nel momento stesso in cui firmi il contratto stringi un patto con il tuo creatore virtuale e scegli chi essere. Una nuova identità donata dal demiurgo internet che plasma il nuovo te e lo presenta al mondo. Donna transgender o uomo gay non importa, basta attenersi alle regole e scrivere le esatte parole che gli utenti delle chat erotiche stanno aspettando ormai da un’intera giornata seduti su una sedia davanti al pc o stesi sul letto con il cellulare tra le mani. Un click e poi possono finalmente rilassarsi e godersi la loro chiacchierata fatta di sexting e foto osè.

«Ho scelto io di assegnarmi il genere femminile, non so perché mi andava così. Era un profilo digitale, entravo con nome utente e password e non avevo limiti di tempo», spiega Salvatore che è stato operatore per una chat erotica qualche anno fa. «Era il 2018, si cercavano lavori da poco ed era difficile trovare un lavoretto decente. Trovai questo, con contratto e pagamento online. Non ebbi alcun tipo di remora morale, anzi è stato anche divertente. Quando feci la registrazione ero con un mio amico e ci divertimmo tanto». Iscriversi è semplice, ma ci sono dei codici da rispettare soprattutto per chi è cliente e se si cerca qualcosa in più, come allega-

re immagini ai dialoghi, bisogna attivare un abbonamento specifico che aumenta i guadagni dei siti.

«Mi sono registrato tramite una mail che avevo creato apposta per questo, - racconta Salvatore - era tutto automatizzato, ricevevo dei pacchetti di foto da poter usare durante le conversazioni. Anche i responsabili con cui mi sono confrontato per parlare del mio lavoro sembravano bot, anzi penso proprio che lo fossero». La retribuzione non è delle migliori ed è relativa al numero e alla lunghezza dei messaggi scambiati, pochi centesimi per qualche battuta hot. Il contenuto del discorso è suggerito dalla stessa chat, all’operatore non resta che cliccare e inviare le frasi giuste per accendere il desiderio dell’interlocutore. «In due giorni ho parlato con dieci persone, tutti uomini. Non trovo particolari elementi comuni tra gli utenti con cui ho parlato se non la voglia di conoscermi oltre le interazioni online».

Tutto si svolge sul web, dalla recluta di nuovi operatori allo svolgimento effettivo del lavoro. Conversazioni potenzialmente infinite con chi ti ha scelto per piacere ma non solo: «Molti mi facevano domande private che andavano oltre i messaggi consigliati dal sistema. Mi chiedevano dove abitassi, cosa studiassi, che lavoro

facessero i miei genitori. Devi osservare tutto questo dal punto di vista sociologico, è particolare. Erano su delle chat erotiche ma erano anche interessati al lato esistenziale della donna che pensavano di aver contattato». Da allora il mondo della messaggistica per adulti è molto cambiato e il numero di piattaforme che consentono queste conversazioni online è difficile da calcolare. «Se volevi guadagnare tanto dovevi avere una passione e un talento per le chat che io non avevo. Ci dovevi mettere dedizione e tempo. Le persone non erano moleste ma sole».