PRINCIPAIS AUTORES E SUAS TESES A RESPEITO DO RESTAURO ARQUITETÔNICO

NOS SÉCS. XIX E XX

Principais autores e suas teses a respeito do restauro arquitetônico nos sécs. XIX e XX

Bárbara Nitzsche e Heloisa Abrahão Lopes Latorre

AU.MA.M6

Disciplina: Técnicas Retrospectivas

Professor: David Ventura

06.Outubro.2022

Curso de Arquitetura e Urbanismo

Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

SUMÁRIO Apresentação.......................................................................................4 John Ruskin............................................................................................5 William Morris....................................................................................10 Viollet-le-Duc......................................................................................13 Camillo Boito.......................................................................................15 Gustavo Giovannoni.........................................................................18 Cesare Brandi......................................................................................23 Considerações Finais.......................................................................27 Bibliografia............................................................................................28

APRESENTAÇÃO

A palavra preservação possui amplo significado, dentro das diversas áreas do conhecimento, e normalmente está relacionada ao cuidado e à salvaguarda do patrimônio. No campo do restauro, a palavra preservação compreende desde a intenção de salvaguardar o monumento arquitetônico, passa pelos estudos e análises específicos do campo disciplinar, até encontrar-se com as ações práticas da intervenção em monumentos históricos. Ou seja, a preservação carrega os significados próprios da teoria do restauro e caminha para as ações práticas, desde as manutenções simples e ordinárias, até as intervenções de escala abrangente.

Um dos caminhos para o entendimento da noção de integridade é a teoria do restauro por visar à unidade potencial de um bem. A integridade é uma condição para a conservação do patrimônio, assim como alguns teóricos já defendiam antigamente, e ainda muito se discute

Dessa maneira, a autenticidade se origina na linguagem da arte no sentido de genuíno, em oposição ao que é falso ou copiado, já a integridade está mais relacionada ao significado de continuidade e honestidade em oposição a fragmentado e destruído.

Assim, o debate intelectual que se desenvolveu no século XIX a respeito das práticas artísticas foi marcado por vários e intensos questionamentos, que possuem extrema relevância até os dias de hoje.

4

JOHN RUSKIN

John Ruskin, nasceu em Londres em 1819 Foi escritor, crítico de arte, de arquitetura, crítico social e filósofo. Não foi formado em Arquitetura, mas seus pensamentos tiveram grande influência na arquitetura da Era Vitoriana, especialemente no estilo gótico e no movimento Arts and Crafts da Grã-Bretanha.

Pertencia a uma família escocesa, religiosa e de comerciantes

Seu pai, John James Ruskin era comerciante de vinhos em Londres, com certo prestígio social, e sua mãe uma puritana calvinista, dedicada a seu único filho. Ruskin teve uma educação muito severa e bastante solitária, na qual estudou profundamente o Livro Sagrado, algo que nota-se muito em seus escritos, nem sempre de forma diretas, mas também pelo tom moralista e dogmático

Dessa manera, esta combinação entre religião e arte foram as bases dos pontos de vista de Ruskin com a arquitetura

Além disso, o teórico estudou na Universidade de Oxford, porém não se destacou na trajetória universitária Logo após a sua formatura em 1842, começou a atuar como artista e crítico de arte, e escreveu o livro Modern Painters. Posteriormente, realizou viagens pela Europa, e principalmente, para a Itália, seu destino preferido. Essas viagens culminaram na publicação de dois dos seus mais importantes livros, As Sete Lâmpadas da Arquitetura e As Pedras de Veneza.

5

Grande parte da carreira de Ruskin foi associada à Universidade de Oxford, onde foi contratado como professor em 1869. Deu aula por 10 anos, até que em 1879, apresentou problemas de saúde mental que se tornaram recorrentes, fazendo-o abandonar a carreira. Em 1883, Ruskin voltou a dar aulas, mas ficou apenas um ano, abandonando a carreira novamente por motivos de saúde, como crises de depressão e esquizofrenia que o afastaram de sua carreira de professor, levando-o à morte em 1900.

Ruskin escreveu sobre vários temas, principalmente aqueles ligados a arquitetura, arte e sociedade. O autor possuía uma teoria da arte bem particular, na qual suas ideias partiam do princípio de que “a dialética entre forma e expressão tensiona as fronteiras de gênero, local e tempo, buscando a beleza típica das obras humanas.”

O autor propunha uma reconciliação entre arte e vida, trabalho e prazer. Ele via a arquitetura como expressão da vida humana, de seu intelecto, alma e poder corporal, e por isso deveria ser preservada como a memória de uma época. Já em 1860, ocorreu uma grande mudança na vida de John Ruskin, omde suas ideias evoluíram para o campo da política, assumindo posição socialista ao defender questões como: ensino público obrigatório, nacionalização da produção, previdência social para invalidez e velhice, entre outras

FONTE: https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/10-johnruskin-english-art-critic-mary-evans-picture-library.jpg

6

JOHN RUSKIN

PRINCIPAIS TEORIAS

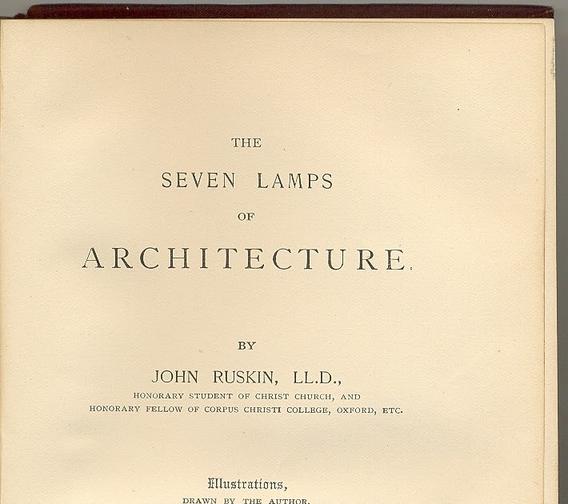

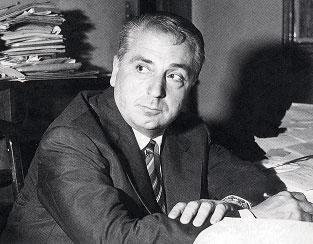

John Ruskin desenvolveu as principais teorias de preservação e restauração de monumentos no livro As Sete Lâmpadas da Arquitetura, publicado em 1849 na Inglaterra, local marcado pelo período do desenvolvimento industrial O livro é divido em sete capítulos, que correspondem ao que o autor chama de as sete lâmpadas (pois iluminariam o pensamento dos arquitetos), ou “leis” que a arquitetura deveria seguir, são elas: Sacrifício, Verdade, Poder, Beleza, Vida, Memória e Obediência, os quais possuem caráter independente.

Ruskin foi um dos primeiro teóricos do século XIX a reconhecer a importância das residências na construção do patrimônio de uma cidade. Segundo o autor, pode-se considerar um mau presságio para um povo quando as suas casas são construídas para durar apenas uma geração, visto que existe uma santidade na casa do homem, um lugar de uma história da família, onde eles compartilharam suas honras, suas alegrias e seu sofrimento. “Creio que, se os homens vivessem de fato como homens, suas casas seriam templos – templos que nós nunca nos atreveríamos a violar, e que nos fariam sagrados se nos fosse permitido morar neles ” (RUSKIN)

Além disso, segundo suas teorias, a destruição do patrimônio, principalmente os domicílios, não é um mal insignificante, sem consequências. Não é uma questão de mero aspecto visual que as construções domiciliares sejam duráveis e perfeitas, as moradias devem durar por um período suficiente para que seus descendentes possam perceber como viveram, quem foram e onde ascenderam os seus antepassados. John Ruskin faz ainda considerações sobre a preservação de edifícios públicos, que para ele deve ser ainda mais precisa Quanto aos ornamentos, Ruskin afirma que é necessário que eles tenham um significado, principalmente nas edificações cívicas.

7

"É preferível a obra mais rude que conta uma história ou registra um fato, do que a mais rica sem um significado. Não se deveria colocar um único ornamento em grandes edifícios cívicos, sem alguma intenção intelectual." (RUSKIN)

Segundo o autor, a arquitetura é centralizadora e protetora dessa influência sagrada, sendo que a memória é um dos pontos principais do pensamento do autor que ainda afirma que há apenas dois vencedores do esquecimento do mundo, a poesia e a arquitetura, sendo que a última é mais poderosa na sua realidade, pois dá a oportunidade de ter ao alcance o que os homens daquela época pensaram, sentiram, manusearam e contemplaram.

Em relação à preservação dos monumentos, Ruskin afirma que eles devem ser conservados, mas se apresenta contra a restauração. Para ele a restauração é a pior forma de destruição. Dessa forma, sua teoria deu origem ao movimento Anti-Scrape ou Antirrestauração. De acordo com Ruskin, ninguém, nem o público, nem os profissionais encarregados dos monumentos sabem o verdadeiro significado da palavra restauração. Para ele significa total destruição, da qual não se salva nenhum vestígio, uma destruição acompanhada pela falsidade Entretanto, Ruskin se apresenta a favor da conservação, pois afirma que se os monumentos forem conservados sempre, não precisarão ser restaurados

Além disso, diz que algumas formas de conservação são capazes de prolongar a vida de uma edificação, porém expressa que, inevitavelmente, um dia ela se tornará ruínas e desaparecerá. O importante é que a edificação não seja descaracterizada em restaurações que manchariam a sua história e que sua honra permaneça intacta

8

Ruskin afirma que é a idade de uma edificação e a sua história que mais atribui dignidade ao monumento. Quanto mais antiga é uma edificação mais valor ela apresenta para a sociedade. “É naquela mancha dourada do tempo que devemos procurar a verdadeira luz, a cor e o valor da arquitetura.” (RUSKIN)

O crítico ainda afirma que não existe a opção por preservar ou não os edifícios do passado, que não é uma questão de conveniência ou simpatia. Para ele, os homens de hoje não tem direito de tocá-los, pois não os pertence, os edifícios pertencem a quem os construiu e a todas as gerações da humanidade.

LIVRO "As Sete Lâmpadas da Arquitetura" De John Ruskin

FONTE:

http://3.bp.blogspot.com/_M6o2YmPwpQQ/RycsFkBTkqI/AAA

AAAAAHLc/5vdFEUaEFmg/w1200-h630-p-k-no-

nu/Scan0001.jpg

9

William Morris nasceu em Walthamstow, no dia 24 de março de 1834. Era arquiteto, designer têxtil, poeta, romancista, tradutor e ativista socialista inglês. Além disso, foi um dos grandes nome do movimento Arts and Crafts dos século XIX, e um dos principais contribuidores para o revivalismo das artes têxteis e métodos tradicionais de produção.

Pertencente a uma família rica, Morris foi influenciado pelo medievalismo durante a formação em estudos clássicos na Universidade de Oxford, onde se juntou ao Birmingham Set. Depois da universidade, recebeu formação de arquitetura e criou laços de amizade com o arquiteto Philip Webb, onde juntos projetaram a Casa Vermelha, na qual o teórico viveu entre 1859 e 1865 Em 1861, Morris fundou uma empresa de artes decorativas com outros artistas, BurneJones, Rossetti e Webb, a qual recebeu o nome de "Morris, Marshall, Faulkner & Co" Devido a grande procura, a empresa influenciou de forma profunda a decoração de interiores durante a era vitoriana, vendendo tapeçarias, papel de parede, tecidos, mobília e vitrais desenhados por Morris E em 1875, Morris assumiu em exclusivo a direção da empresa, entretanto renomeada para Morris & Company.

Posteriormente, fez uma viagem a Islândia, a qual teve grade influência em sua vida, e traduziu uma série de traduções de sagas islandesas juntamente com Eiríkr Magnússon, estudioso islandês. Publicou também uma série de poemas e romances épicos da sua autoria, como The Earthly Paradise (1868–1870), A Dream of John Ball (1888), a utopia News from Nowhere (1890) e o romance de fantasia The Well at the World's End (1896). Ademais, em 1877 fundou a "Society for the Protection of Ancient Buildings" para fazer campanha contra os danos provocados pelos restauros da época, e em 1891 fundou a editora "Kelmscott Press'" com o objetivo de publicar livros inspirados pelas pinturas medievais, uma causa a que se dedicou até à morte

WILLIAM MORRIS 10

Após trabalhar como arquiteto, designer, artesão e escritor, sempre com seus ideais políticos alinhados à sua produção, William Morris veio a falecer em 1896. Uma de suas últimas obras foi a publicação de um romance de sua autoria, "Notícias de Lugar Nenhum", em 1890, que conta a história de um futuro utópico socialista, onde, para além de mostrar como seria seu ideal de vida, ele destaca uma vida onde se trabalha com prazer, onde é possível desfrutar de seus trabalhos, sem exploração. Essa sempre foi a bandeira praticada por Morris e delineada por Ruskin:

“Hoje em dia separamos quem pensa de quem faz, e chamamos quem pensa de cavalheiro e quem faz de operário; no meu entender, quem pensa deveria também fazer e quem faz deveria também pensar, e todos deveriam ser chamados de cavalheiros ”

(RUSKIN apud. FILHO, ANICETO E AMARAL)

11

FONTE: https://thaa2.files.wordpress.com/2009/07/figura-1-williammorris.jpg

WILLIAM MORRIS

Para Morris e para os românticos, a indústria havia acabado com a arte. As percepções nostálgicas se dirigiam às paisagens medievais, aos monumentos históricos, aos campos agora tomados pelas fábricas.

William Morris, que passava tempo desenhando a natureza, vista como obra divina, analisava seus valores morais e estéticos sendo destruídos pela lógica capitalista, que valorizava a produção mecanizada em detrimento do trabalho manual. Embora de tom moralista, a destruição da natureza sobre a qual Ruskin alerta se estende à destruição da arquitetura, que, dentre outros atributos, é fonte de rememoração.

Ao entender as propostas de trabalho de William Morris dentro do contexto da Revolução Industrial, e, fazer um paralelo entre essa época e a atualidade, é possível perceber que pouco evoluímos em relação a isso No setor industrial, por exemplo, apostamos nas grandes indústrias que transitam por países pobres buscando explorar uma mão de obra cada vez mais barata para produzir o produto com menos custo e o mais padronizado possível. Na construção civil, os canteiros de obras são, em sua maioria, alienantes e pouco especializados, além de representarem altos riscos de vida para os trabalhadores.

Por fim, a situação não é tão diferente n os escritórios de arquitetura, já que a exploração do arquiteto é também amplamente conhecida dentro da área, para além da necessidade da divisão do trabalhador desenhista (o cad monkey) e do arquiteto “autor” do projeto. Somado a isso, a marca criada por William Morris, apesar de persistir até a atualidade, também sofreu com a evolução do sistema capitalista Hoje suas estampas são reproduzidas em massa, e espalhadas em inúmeros produtos que demonstram o oposto daquilo que ele acreditava. Dessa forma, entende-se que Morris inspirar não apenas a nos dedicar às práticas mais variadas possíveis, mas também em propor novas formas de trabalho, que invertam essas relações predatórias cotidianas.

12

PRINCIPAIS TEORIAS

Eugène Emannuel Viollet-le-Duc nasceu em Paris, em 27 de janeiro de 1814 e veio a falecer em Lausana, 17 de setembro de 1879.

Viollet-le-Duc começou a atuar como arquiteto nos anos de 1830, trabalhando no ateliê de seus amigos amigos Huvé e Leclère Em 1836, participou das obras de restauração em Saint Chapelle, considerada pelo próprio teórico como um laboratório experimental. A partir disso, participou do restauro da Catedral de Notre-Dame de Paris, e das mais importantes catedrais góticas da França como Amiens, Chartres, Reims e outras. Em 1853, Viollet-le-Duc foi nomeado Inspetor Geral dos Edifícios Diocesanos, ficando responsável pela tutela de várias igrejas em toda a França. Assim, é neste contexto de atividades intensas que a produção intelectual do autor foi consolidando suas teorias e pensamentos sobre a restauração, chegando então, no conceito “restauração estilística”.

Produziu grandes obras bibliográficas, como o "Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XI au XVI Siècle", publicado em dez volumes entre os anos de 1854 e 1868, e o "Entretiens sur l’Architecture", escrito entre os anos de 1863 e 1872.

VIOLLET-LE-DUC 13

de Viollet-Le-Duc

FONTE: https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/6a32 _resenha234.jpg Retrato

Sua teoria foi toda baseada no conceito de “restauração estilística”, ou seja, um processo que, baseado na unidade formal e estilística das edificações buscava criar um modelo idealizado na “pureza” de seu estilo Ou seja, restaurar significava, para Viollet-le-Duc, alcançar uma unidade estilística ideal, associada aos valores estéticos e à lógica estrutural do projeto no momento de sua concepção e, seguindo à risca este entendimento, interveio em muitas edificações “ajustando” o que faltava frente ao esquema abstrato, reconstituindo, recriando e até mesmo completando a obra, caso fosse necessário.

“Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado que pode não ter existido nunca em um dado momento” (VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel).

Este pensamento fundamentou sua prática profissional mais intensa e inspirou as ações de intervenção de muitos países europeus.

Vale ressaltar que o pensamento de Viollet-le-Duc sofreu influência direta da maneira como a arquitetura Gótica era construída, na qual as mudanças faziam parte da essência do monumento, tornando-se características próprias de readaptação e reformulação.

Assim, desenvolveu uma metodologia de trabalho onde, muitas vezes, o resultado final da intervenção proporcionava uma obra completamente diferente da original. O teórico acreditava que dominando o sistema construtivo da edificação e conhecendo profundamente seu estilo arquitetônico, conseguiria atingir plenamente os objetivos de um processo de restauração. Dizia que se as formas do passado fossem compreendidas em suas instâncias formais e espaciais, serviriam de base para esclarecer os problemas da arquitetura do presente

PRINCIPAIS TEORIAS 14

CAMILLO BOITO

Camillo Boito nasceu em 1836, em Roma, e veio a falecer em 1914. Foi o primeiro filho do pintor Silvestro Boito (1802-1856) e, seu irmão era Arrigo Boito (1842-1918), poetista, libretista e músico.

Atuou em diversas áreas de conhecimento, porém se destacou como arquiteto, restaurador, historiador, professor e teórico. Em 1849, ingressou na Academia de Belas Artes de Veneza. Além disso, por conta da influência de Pietro Selvatico, arquiteto e crítico de arte italiano, Boito começou a estudar a arquitetura italiana da Idade Média. Selvatico estava inserido em um contexto, no qual apontava a arquitetura gótica como expressão do povo italiano. Após sua formação na Academia de Belas Artes, o teórico começou a dar aulas no local, mas logo saiu e deu início a uma série de viagens pela Itália, na quais tinha como objetivo aprofundar seu conhecimento sobre a arte medieval.

Em 1858 foi designado para a restauração da Basílica dos Santos Maria e Donato, na cidade de Murano, Veneza. Na restauração, estabeleceu a proposta de intervenção, na qual analisava de forma completa e profunda os aspectos de sua composição técnica e construtiva, buscando compreender a arquitetura do passado, defendendo a preservação da pátina, que havia se formado naturalmente, e a demolição de elementos acrescentados ao longo dos anos, no qual modificavam o estilo original da construção, baseando-se em fotos, desenhos e documentações

No início de sua carreira, suas intervenções foram fortemente influenciadas pelos pensamentos de Viollet-leDuc. Entretanto, Boito analisou diferentes teóricos e atuou em diversos lugares para chegar em sua própria tese. Pode-se considerar sua teoria como uma verdadeira síntese daquilo que havia em seu tempo, porém, de modo crítico, no qual o autor guardava o que era considerado correto e descartava o incorreto.

15

PRINCIPAIS TEORIAS

“Conservar para não restaurar” era a base de suas teorias, com pensamentos opostos aos de Viollet le Duc e Ruskin, nas quais Boito critica e analisa para entender e criar sua própria tese, que acaba sendo algo moderado e muito importante para o estudo da restauração. Seu pensamento sobre a restauração acaba sendo uma síntese de sua teoria como um todo:

“1º é necessário fazer o impossível, é necessário fazer milagres para conservar no monumento o seu velho aspecto artístico e pitoresco;

2º é necessário que os complementos, se indispensáveis, e as adições, se não podem ser evitadas, demonstrem não ser obras antigas, mas obras de hoje” (Camillo Boito p. 60-61).

Ou seja, assim como Viollet Le Duc defendia, o autor preconizava a pesquisa extensiva e documentação, e também a restauração somente em casos muito excepcionais. Entretanto, acreditava que a restauração só poderia ser feita se fosse de forma facilmente distinguível do original. Por outro lado, baseando-se nos pensamentos de Ruskin, pregava que a ação do tempo não deveria ser descartada e que seu aspecto pitoresco fosse valorizado, além de pregar a conservação como essencial para evitar a restauração.

FONTE: https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/d5e0_resenha230.jpg

16

Camillo Boito

Em 1883, participou do Congresso de Engenheiros e Arquitetos em Roma, onde propôs 7 princípios fundamentais que deveriam nortear o restauro (princípios incorporados na “Carta Italiana de Restauro”- 1883).

O primeiro seria dar ênfase no valor documental dos monumentos, que deveriam ser preferencialmente consolidados a reparadores e reparados a restaurados; O segundo seria evitar os acréscimos e renovações, se fossem necessários deveriam ter caráter diverso do original sem destoar do conjunto; O seguinte defende que os completamentos de partes deterioradas ou faltantes deveriam ser de material diverso ou ter inscrita a data de sua restauração; O quarto ponto diz que as obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário, evitando-se a perda de elementos característicos ou pitorescos; Em quinto, vem a ideia de que era necessário respeitar as várias fases do monumento, justificando-se a remoção de elementos quando fossem de qualidade artística claramente inferior à do edifício; Além desses, o penúltimo ponto é registrar e documentar fotograficamente as obras acompanhadas de relatórios com descrições e justificativas dos procedimentos adotados; E, por fim, a sétima ideia defendida é colocar uma lápide com inscrições apontando a data e as obras de restauro realizadas

17

Gustavo Giovannoni nasceu em 01 de janeiro de 1873, em Roma, onde estudou e se formou em engenharia civil, em 1895, e participou posteriormente de uma pós-graduação em História da Arte Medieval e Moderna, com Adolfo Venturi, na Faculdade de Artes de Roma Além disso, especializou-se em Higiene Pública (1896) e História (1897-1899)

Em 1913 foi professor de arquitetura na Faculdade de Engenharia Geral em Roma, onde ensinou restauração de monumentos. A partir de 1927 até 1935, dirigiu a Escola de Arquitetura em Roma, onde fundou o Centro para o Estudo da História da Arquitetura. Esse conhecimento da história da arquitetura associado a uma riqueza de conhecimentos, resultou no interesse de Giovannoni pelo restauro do patrimônio cultural e planejamento urbano.

Gustavo Giovannoni teve uma atuação de grande importância em vários campos, com destaque para as suas contribuições ao urbanismo. Ajudou a consolidar o “restauro urbano” como disciplina ao formular teorias urbanísticas, com atenção especial para as relações entre urbanismo, arquitetura e preservação do patrimônio.

Durante seus quarenta anos de carreira, ganhou destaque no cenário italiano, movendo-se entre os temas da restauração arquitetônica e urbana. Seu legado vai desde a criação de um Instituto Nacional de Restauração, bem como uma escola de pósgraduação, uma revista nacional, uma associação e um centro de pesquisa nacional Giovannoni, interessante sobretudo pela contribuição dada no campo legislativo, é considerado de extrema importância na conformação da cultura arquitetônica, urbanística e conservacionista de seu país, a partir de reflexões teóricas, atuação didática, práticas projetuais e consultivas, ancoradas em importantes inserções institucionais. Além de que, em 1931, participou da redação da "Carta de Atenas“.

GUSTAVO GIOVANNONI 18

A atuação do arquiteto, engenheiro e urbanista Gustavo Giovannoni foi primordial para a aproximação entre as teorias do restauro e as contribuições advindas do urbanismo no que tange à valorização dos conjuntos urbanos antigos. Com uma vasta produção teórica e também prática, aliando conhecimentos no campo da história da arquitetura, das artes e das técnicas construtivas, assim como ampla experiência na área projetual, didática e na política urbana, as teorias de Giovannoni representaram um importante passo para a compreensão dos tecidos urbanos como patrimônio, abrindo caminho para a delimitação de critérios de intervenção na cidade histórica com vistas à preservação de suas especificidades Considerado o primeiro autor a empregar a expressão “patrimônio urbano”, Giovannoni elaborou estudos que permitiram a inserção, de modo até então pioneiro, da preservação dos tecidos urbanos tradicionais na pauta do discurso urbanístico. Dessa maneira, Giovannoni considerou a conservação das cidades antigas como parte integrativa da urbanização.

Apesar do caráter inovador de suas ideias e da inegável influência sobre a legislação italiana e sobre a produção teórica de diversos autores, seus trabalhos ficaram durante muito tempo relegados ao ostracismo, devido, principalmente, às críticas que endereçou à arquitetura moderna e às suas posturas no campo político. Assim, foram necessárias algumas décadas para que sua obra recebesse uma releitura imparcial, que considerasse suas atentas observações sobre as particularidades das cidades antigas e as condições de seu crescimento, independentemente de suas filiações ideológicas. Foi autor de vários textos e publicações sobre arquitetura, urbanismo e restauro de monumentos, dentre eles, o mais relevantes é a obra "VecchieCittà ed Edilizia Nuova", publicada em 1931. Além de ser considerado o primeiro texto italiano de urbanismo, a obra possui importância crucial para a conceituação do restauro urbano, já que procurou integrar, de forma inovadora, as questões pertinentes ao tratamento do patrimônio histórico e aquelas voltadas à solução dos problema das cidades.

19

PRINCIPAIS TEORIAS

Seu trabalho como arquiteto não foi muito expressivo, porém sua contribução para a teoria de restauração através dos seus escritos e pesquisas científicas, o tornaram um dos mais importantes arquitetos de restauração. Seus escritos abordam temas como História da Arquitetura Medieval, Arquitetura do Renascimento e as técnicas de restauração. Para Giovannoni, era preciso lidar com aspectos construtivos, lançando luz sobre problemas arquitetônicos e espaciais que permitissem uma maior aproximação dos temas da história da arquitetura e outras disciplinas artísticas Era preciso pensar sobre a relação entre o novo e o velho, ou seja, entre a historicidade e a contemporaneidade dos edifícios, para, assim, propor adaptações funcionais para o novo e o velho.

Esta entre a corrente de teóricos que são a favor da manutenção do estado atual do monumento e a restauração estilística que suporta a restauração de um estado original hipotético. Giovannoni promove as obras de consolidação e manutenção realizáveis através da utilização de técnicas modernas, sem nunca perder de vista o respeito por todas as partes

Para o Restauro Crítico, elaborou junto a Camilo Boito uma teoria intermediária, e, nela, propuseram dar maior importância às obras de manutenção e de consolidação. Não havia preocupação apenas com a unidade arquitetônica, mas também com a salvaguarda do monumento de qualquer obra ou período que tivesse caráter de arte. O objetivo era mostrar que os monumentos não valem apenas para estudo da arquitetura, mas também servem como documento da história dos povos, e, por isso, devem ser respeitados e preservados. Essas obras deveriam ser preferencialmente consolidadas a reparadas, e, preferencialmente reparadas a restauradas; evitando adição de novos elementos e renovações que descaracterizem o monumento. Assim sendo, foi um crítico do “restauro estilístico”, considerando-o “anticientífico” e portador de “falsificações” e de “arbitrariedades”.

20

Em 1912 surge a Teoria do Restauro Científico, que consiste em consolidar, recompor e valorizar os traços restantes de um monumento. A teoria defende antepor a conservação em relação à restauração, não a excluindo, mas aceitando-a com limitações e como forma de consolidação. A ideia de Restauração Científica se baseava em evidências documentais, evitando tanto o fatalismo passivo de Ruskin, como o intervencionismo de Viollet Le Duc; Assim, caracterizava-se por métodos e conhecimentos próprios das ciências humanas, sendo também denominada de arqueológica, histórica e filológica. Nesse período as várias teorias sobre a conservação de patrimônio provocavam muitas discussões, gerando muitas divergências e críticas.

O teórico defendia a ideia de que o monumento deveria ser restaurado somente quando fosse indispensável, sendo as intervenções condicionadas às características físicas, natureza, história e características formais, e projetuais.

As elaborações teóricas de Gustavo Giovannoni tiveram ainda mais reconhecimento após a publicação da Carta Italiana de Restauro de 1932, emitida pelo Conselho Superior de Antiguidades e Belas Artes, cuja intenção era uniformizar a metodologia das diferentes superintendências italianas e oferecer um guia aos arquitetos que exerciam a profissão.

O teórico desenvolveu alguns conceitos fundamentais de seu pensamento. O primeiro deles é que deveria existir uma colaboração entre Estados para a preservação de monumentos; Era contra a restauração estilística e por um emprego consistente; Acreditava que o interesse predominante da comunidade se sobressaia sobre o interesse privado; Era permitido utilizar técnicas modernas de consolidação, como o concreto armado, porém, se fosse oculto; Conservação do local; Deveria ter uma proteção do ambiente próximo de monumentos e inserção de instalações de proteção;

21

Além disso, como um de seus conceitos, deveria ocorrer uma criação de inventários e arquivos; Ter uma cooperação científica internacional; E por fim, acreditava que era necessário uma escola de proteção do testemunho de cada civilização

FONTE:

https://www.google.com.br/urlsa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fit%2F Gustavo_Giovannoni&psig=AOvVaw3kJjrluC8F8mDgGIBIJqTj&ust=1664925728811000& source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCPid1OiZxfoCFQAAAAAdAAAAABAM

22

Gustavo Giovannoni

Cesare Brandi nasceu em 8 de abril de 1906 em Siena, na Itália. e veio a falecer em Vignano, em 19 de janeiro de 1988.

Se formou em Direito e Ciências Humanas. Em 1930 iniciou seus trabalhos como supervisor de monumentos e galerias e na Administração das Antiguidades e Belas Artes em sua cidade natal Por volta de 1934 Brandi atuou também na Universidade de Roma, bem como em outras instituições como escritor, critico e palestrante, sempre envolvido com a arte, história e restauração, assunto que o fascinava desde a infância. Posteriormente foi convidado por Giulio Carlo Argan, inspetor da direção geral de Belas Artes e Professor de Historia da Arte Moderna que desejava implantar em Roma um instituto para conservação de obras de arte. Assim, em 1938 Brandi foi um dos principais articuladores da criação do Instituto Central de Restauro (ICR) em Roma, do qual foi seu diretor de 1939 a 1960.

A partir do ano de 1948, Brandi iniciou seus trabalhos junto à Unesco como especialista. Realizou varias viagens ao exterior e ainda lecionou na Universidade de Palermo. Nessa época ele também começou a produzir inúmeras obras relacionadas a sua área de conhecimento e à sua vasta experiência prática e reflexiva acumulada no ICR. Após deixar a direção do ICR, Brandi passou a se dedicar às “reflexões sobre a arte, a literatura das obras e monumentos de arte”. Já em 1963, nesse contexto, o teórico publicou a “Teoria del Restauro” (compilação de estudos sobre teoria e prática do restauro), que teve grande influência na elaboração da Carta de Restauro Italiana de 1972 .

CESARE BRANDI 23

FONTE:

https://www.google.com.br/urlsa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.co m%2Fit%2FGustavo_Giovannoni&psig=AOvVaw3kJjrluC8F8mDgGIBIJqTj&ust= 1664925728811000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCPid1Oi ZxfoCFQAAAAAdAAAAABAM

É dono do conceito do Restauro Crítico, o qual analisa todas as obras consideradas obras de arte, que são todas as coisas que tenham um testemunho da ação do homem, para que não haja intervenções inadequadas – como um falso histórico e artístico –, sem intervir para que volte no momento da criação e sim que continue carregando as marcas do tempo.

PRINCIPAIS TEORIAS

Brandi se baseou nas teorias de Alois Riegl (1958-1905), em que o teórico afirmava que a importância dos monumentos do passado ficava somente com sua contribuição histórica e o que ela significava para a sociedade e não a sua conservação – de caráter eterno.

Cesare Brandi

24

Cesare Brandi acreditava que a arquitetura também era obra de arte e como tal, esta também era digna da aplicação de sua teoria que deveriam seguir os mesmos princípios imposto por ele na restauração e conservação das pinturas e esculturas, mas precisariam “ter presentes em primeiríssimo lugar a estrutura formal da arquitetura, que difere daquela das obras de arte, entendidas na acepção empírica supracitada”

O autor desenvolveu dois princípios para se entender as suas ideias sobre o conceito de restauração: “[...] restaura-se somente a matéria da obra de arte” (BRANDI, 2004, p. 31); e “[...] a restauração deve visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo” (BRANDI, 2004, p 33) Deste modo, na Teoria de Cesare Brand, a restauração de obras de arte atua somente na matéria do objeto, buscando a retomada da unidade potencial da obra.

Além disso, o autor afirma que a adição de elementos a uma obra de arte pode ser considerada positiva ao incluir elementos relacionados à sua historicidade; enquanto a remoção pode retirar a passagem do tempo da obra, devendo por isso, ser realizada com bastante cautela. A adição tem o mesmo direito de ser conversada tanto quanto a originalidade; e a remoção deve ser justificada e deixar traços no objeto.

Portanto, a originalidade deve ser considerada na prática do restauro de obras de arte, evitando-se ao máximo modificar as características iniciais de sua constituição. Ao ser restaurada, a obra de arte continua a existir e carrega consigo as marcas e cicatrizes que adquiriu com o passar do tempo. Logo, para a Teoria da Restauração de Cesare Brandi, deve-se respeitar a historicidade da obra de arte ao realizar intervenções de restauro.

25

Segundo Brandi, deve-se manter o máximo do original e ao criar uma obra como um todo, uma unidade composta por partes – que também são obras de arte –, formaria uma identidade com diversas percepções e interpretações. Outro elemento importante defendido e estudado por Brandi seriam as Lacunas que, segundo ele, são uma interrupção no tecido figurativo para o entendimento completo da obra, uma falha, e que deve-se buscar meios para preencher isso, ou seja, estabelecer essa lacuna, não deixando tanto em evidência para obstruir a obra original e ao mesmo tempo evidente, para que todos compreendam que foi adicionado para fechar a lacuna e assim, um melhor entendimento da obra completa. Um exemplo são os afrescos da Capela Mazzatosta na Igreja S. Maria della Verità, em Viterbo, Itália.

Outro elemento de grande interesse para ele, seria as ruínas, que, para ele seria o elemento que deveria ser mais preservado e mantido por serem um testemunho da história humana que retratam o passado e sua forma inicial e que agora encontra-se – em alguns casos –irreconhecível, mas mantém o seu potencial histórico. Elas são além de tudo um testemunho mutilado que se conserva total legitimidade de uma obra e também de um evento humano. Como enfatiza o autor, as ruínas nem sempre foram ruínas, mas devido a sua degradação e/ou descaracterização ocasionadas pelas intempéries do tempo e mal preservação, essas não podem ser recompostas, não se pode ressuscitar um monumento, por isso são configuradas como um caso limite, o qual só é possível a sua conservação e intervenções.

Essa última deve se distinguir da obra original, os materiais podem ser os mesmos ou diferentes, mas ainda assim devem acentuar um limite capaz de identificar o novo e o antigo – isso também vale para obras antigas que ainda não sofreram total degradação. No caso de restauro, os materiais devem ser harmônicos à obra inicial de modo a não gerar incompatibilidade.

26

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme a Carta de Veneza a restauração é um procedimento de “caráter excepcional” e tem o objetivo de “conservar e revelar os valores estéticos e históricos” bem como a sua materialidade, por isso a necessidade de ser cauteloso na busca por documentos fidedignos para conseguir o resultado desejado neste tipo de atividade

Entretanto, em alguns casos se fazem necessárias alterações destes aspectos, por “razões estéticas ou técnicas” a modo que a solução arquitetônica proposta para resolver esses problemas devem ser utilizadas a favor da “obra e não em detrimento dela”, devendo assim “ostentar a marca do nosso tempo”, mas compatíveis com a obra, deixando evidente a diferença entre a alteração e o original.

Assim sendo, o respeito ao patrimônio deve ser ressaltado, afinal, os edifício históricos são verdadeiras caixas de conhecimento, e a motivação da preservação consiste exatamente em manter esses documentos únicos, com suas qualidades próprias, consagradas pela história.

27

BIBLIOGRAFIA

SHRIMPTOM, Nicholas. John Ruskin. Enciclopedia Britannica. Disponivel em www britannica com/biography/John-Ruskin Acesso em 21 de setembro de 2022

CRAVEN, Jackie John Ruskin: Writer, Critic, Artist & Philosopher (18191900). Disponivel em architecture.about.com/od/greatarchitects/p/ruskin.htm. Acesso em 21 de setembro de 2022.

AMARAL Cláudio Silveira; GUERINI FILHO, Régis Alberto. Sérgio Ferro e John Ruskin: crítica ao processo produtivo da arquitetura. Revista

Arquitextos (online), 21 de setembro de 2022.

RUSKIN, John A Lâmpada da Memória/ John Ruskin; tradução e apresentação Maria Lucia Bressan Pinheiro; revisão Beatriz e Gladys

Mugayar Kühl Cotia-SP: Ateliê Editorial, 85p 2008 Acesso em 03 de outubro de 2022.

COSTA, Lúcio Arquitetura Brasileira, Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Saúde, 1952, pp.12-3 apud LIRA, José Tavares Correia de. Ruskin e o trabalho da arquitetura Risco (São Carlos), v 2, p 77-86, 2006

Acesso em 03 de outubro de 2022

BRANDI, Cesare Teoria da restauração Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004

Acesso em 03 de outubro de 2022

IPHAN - Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Carta do restauro. 1972. Disponível em: . Acesso em 03 de outubro de 2022.

BRANDI, C. Teoria da Restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia - Ateliê Editorial, Coleção Artes & Ofícios, 2008. Acesso em 03 de outubro de 2022.

CARBONARA, G. Brandi e a restauração arquitetônica hoje. Desígnio, São

Paulo, n. 6, p. 35- 47, 2006. Acesso em 03 de outubro de 2022.

CUNHA, C R Alois Riegl e o culto moderno dos monumentos Resenhas

Online, São Paulo, ano 05, n. 054.02, Vitruvius, jun. 2006 . Acesso em 03 de outubro de 2022

KÜHL, Beatriz Mugayar. Os restauradores e o pensamento de Camillo

Boito sobre a restauração In: BOITO, Camillo Os restauradores Coleção

Artes & Ofícios. São Paulo, Ateliê Editorial, 2002, p. 24. Acesso em 04 de outubro de 2022

RUSKIN, John. The Seven Lamps of Architecture. Londres, Smith, Elder, and Co., 1849. Acesso em 04 de outubro de 2022.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

ICOMOS. Carta de Veneza – Carta para a Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios (1964). Veneza: ICOMOS, 1964. Disponível em: .

Acesso em 03 out. 2022

Notas sobre a Carta de Veneza Anais do Museu Paulista São Paulo, dez 2010, v. 18, n. 2, p. 287-320. Acesso em 03 de outubro de 2022.

KÜHL, Beatriz Mugayar Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: Problemas Teóricos de Restauro. Cotia: Ateliê / FAPESP, 2009 Aceso em 03 de outubro de 2022

Carta de Veneza. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1987, n 22, p 106-107 Aceso em 03 de outubro de 2022