18 dei primi 500 prodotti a prezzo basso permanente.

edizione

MONDO MIGROS

Pagine 4 / 6 – 7

SOCIETÀ Pagina 5

Da marzo in Svizzera sarà consentita la guida automatizzata su tratti di strada autorizzati

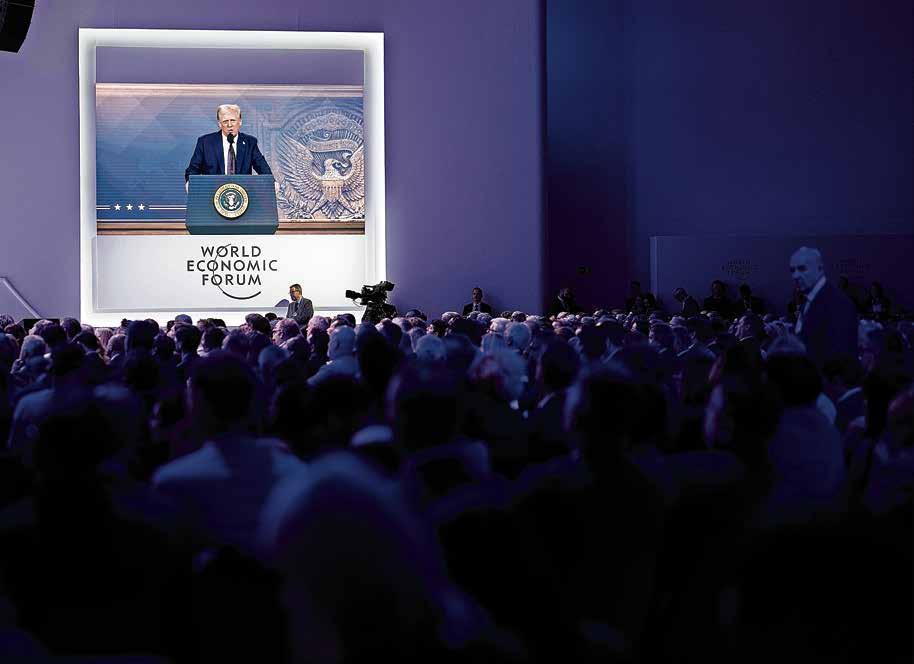

Le trattative svizzere e i temi più discussi al Forum economico mondiale di Davos

ATTUALITÀ Pagina 12

CULTURA Pagina 17

A Mendrisio un doppio appuntamento con Art Brut grazie alla lungimiranza del Club ’74

Aberdeenshire sorprende con dune battute da raffiche di vento, foche, castelli gotici, fari e villaggi da film

TEMPO LIBERO Pagine 26-27

Carlo Silini

Non è vero che alla «gente», al cosiddetto «popolo», piace l’«uomo forte». Trump, Netanyahu e Putin per esempio sono potentissimi, ma non propriamente «forti». Sono abili e prepotenti: è diverso. Triste dirlo, ma l’arroganza sembra sedurre molto più della vera forza. In altre parole, i leader citati sono indubitabilmente energici, determinati, capaci di decidere controvento. Tuttavia, sono forti in modo distorto. Il potere gli deriva da elettori più o meno liberi di scegliere (è bene distinguere tra democrazie reali – Usa e Israele – e «democrature» di fatto, come la Russia). Ma la delega popolare non è una cambiale in bianco che autorizza l’eletto a farsi beffe delle norme di civile convivenza. La forza fuori controllo ci mette niente a diventare violenza. E prima o poi lo diventa. Saremo ingenui, idealisti, ma forte è l’uomo che non ha bisogno di violare le norme correnti e/o

le leggi per imporsi. La forza autentica si misura dalla capacità di emergere per bravura, intelligenza, carisma rispettando le regole del gioco. Come nello sport, dove gli atleti si sfidano a condizioni di partenza identiche, attenendosi scrupolosamente ai regolamenti. Nel migliore dei mondi possibili, se vinci barando non sei forte, sei un baro.

Le regole del gioco politico per uomini realmente forti sono quelle della democrazia, il sistema di potere meno peggio che conosciamo. A cominciare dal rispetto delle leggi, delle carte costitutive e dei verdetti dei tribunali. Non è che se perdi le elezioni – è cronaca di quattro anni fa – cerchi di rovesciare il Campidoglio con una rivolta al limite del golpe. E non è che se torni sotto quella cupola da vincitore legittimamente eletto – come è successo a Trump una settimana fa – puoi graziare i rivoltosi che menavano spranghe di metal-

lo sugli agenti, come se i codici giuridici non contassero nulla. E non contassero nulla non perché hai ragione, ma perché hai vinto.

Così come – su un piano di responsabilità sensibilmente più grave – non puoi ordinare al tuo esercito di sparare missili su persone inermi, violando il diritto di guerra e le convenzioni di Ginevra, commettendo cioè crimini contro l’umanità e/o la popolazione civile (poco importa che sia in Ucraina, nella Striscia di Gaza o in uno dei troppi scenari di spregio del diritto) e poi gridare allo scandalo se la Corte penale internazionale spicca un mandato d’arresto contro di te per una lista di brutalità assortite. Lo sprezzo per le regole non dimostra forza, ma degrado democratico: attesta l’incapacità di competere rispettando le norme. È un tentativo di plasmare il mondo non attraverso la fatica di una lotta leale, ma grazie alla scorciatoia dei privilegi

e di un’autocomprensione anarchica del proprio ruolo. Sgomito ergo sum, insomma. E sembra funzionare. Alla «gente» piace il boss che esercita il proprio strapotere con ostentata insolenza. «Ha le palle», dice, e va pure in sollucchero. Non solo in America, ma a tutte le latitudini. Non faremo altri nomi ma spesso, a prevalere, sono leader (o ducetti) sfrontati, capipopolo al testosterone, lady di ferro tonanti. Ma davvero ci rappresentano? Siamo noi a renderli molto più forti di quanto dovrebbero. Come smantellare il loro ipertrofico potere? Lo scrisse cinque secoli fa Etienne de la Boétie (Discorso sulla servitù volontaria): «…non è necessario combatterlo, né abbatterlo. Si dissolve da sé, purché il paese non accetti di essergli asservito. Non si tratta di togliergli qualcosa, ma di non dargli nulla». Soprattutto, quando sarà il momento, di non dargli il voto. Nel frattempo stringiamo i denti.

Anniversari ◆ Congratulazioni e un «grazie» ai collaboratori di Migros Ticino che festeggiano i 25 anni in azienda

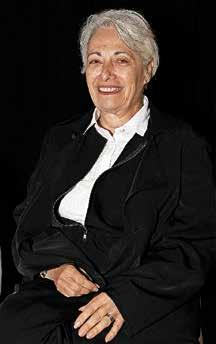

Raffaella Vaghi

La tempra di chi è abituata a combattere la si riconosce subito: Raffaella Vaghi prende le situazioni di petto e con una certa ironia. Proprio in questi giorni festeggia i 25 anni a servizio di Migros Ticino. In altre parole (come altri collaboratori), parliamo spesso di mezza esistenza. Nel suo tempo libero Raffella si dedica soprattutto ai figli, oggi adolescenti, che porta a sciare e a fare gite fuori porta. Ama anche andare al cinema e occuparsi della casa.

Raffaella Vaghi

Lavora per Migros Ticino dal 26 gennaio 2000

Raffaella Vaghi, qual è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?

Sono stata per diversi anni la responsabile della pasticceria di Agno. Con l’arrivo del mio primo figlio ho ridotto la percentuale di lavoro, e sono stata per qualche anno attiva alla Migros di Caslano. Ora sono di nuovo ad Agno, in veste di cassiera.

Dopo tutti questi anni, cosa le piace in modo particolare del suo lavoro?

Se devo essere sincera, sono molto

contenta di essere ad Agno, perché è dove ho cominciato, e quindi lo sento come il mio ambiente. Del mio lavoro amo soprattutto il contatto con la gente, poiché sono una persona aperta che scambia volentieri due parole con le clienti e i clienti.

Quali sono a suo avviso le sfide più grandi dei prossimi anni?

Io mi sento tranquilla, perché conosco il mio lavoro e cerco di svolgerlo al meglio. Siamo in un momento di grande transizione aziendale, per cui credo che sia importante che ognuno faccia la sua parte.

Cosa augura a Migros, in occasione del compleanno dei 100 anni?

Auguro a Migros di tornare a essere e di potere rimanere il «gigante arancione».

Cosa rappresenta Migros per lei?

Migros mi ha aiutato nei momenti di difficoltà che ho incontrato. È sempre stato un datore di lavoro flessibile, disposto ad ascoltare le mie necessità. Credo sia dunque giusto che io restituisca qualcosa attraverso il mio impegno personale.

Johnny D’Agostino

Fra le decine di figure professionali presenti in Migros vi è anche quella dell’autista di camion. Un anello fondamentale della catena che in ultima istanza permette alla cliente e al cliente di ritrovare il prodotto desiderato sugli scaffali del proprio ne-

gozio. Da un quarto di secolo questo compito viene svolto con serietà ed entusiasmo da Johnny D’Agostino: nonostante gli anni passati al volante, infatti, la passione per i mezzi pesanti non è diminuita, anzi.

Lavora per Migros Ticino dal 17 gennaio 2000

Quale è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?

Il mio ruolo all’interno di Migros Ticino è quello di autista di autocarri, mi occupo quindi di consegnare la merce nelle varie succursali Migros del Canton Ticino.

Venticinque anni sono un quarto di secolo: cosa le piace maggiormente del suo lavoro dopo tutti questi anni?

Devo dire che io adoro guidare, soprattutto i camion! All’interno dell’azienda il lavoro è sempre stato interessante e stimolante, e questo mi ha permesso di non perdere mai l’interesse per questa professione.

E quali sono invece le sfide che l’aspettano per i prossimi venticinque anni?

Iniziative ◆ Non perdetevi i Changemakers Grants per una maggiore coesione

Vi impegnate a favore dell’integrazione e della convivenza? Necessitate di un sostegno finanziario e di una guida per rendere la vostra associazione più forte e partecipativa? Oggi più che mai la nostra società ha bisogno dell’associazionismo, di momenti di aggregativi al di là di quelli professionali o famigliari. Stare insieme in una mo-

Come partecipare

Il bando dei Changemaker Grants si aprirà il 27 gennaio e si chiuderà il 21 marzo 2025. Nel maggio del 2025 una giuria sceglierà tra 10 e 15 associazioni e organizzazioni che saranno sostenute fino alla fine del 2027 con un contributo finanziario e un accompagnamento professionale. Il sostegno finanziario varia tra i 6 0’000 CHF e i 150’000 CHF per organizzazione/associazione. L’importo sarà corrisposto sull’arco di tre anni. In fase di selezione, saranno prese in considerazione un’ampia copertura di temi legati all’integrazione e la varietà regionale. Per informazioni www.ici-gemeinsam-hier.ch/it

dalità di progettualità non può che fare bene, sia al singolo individuo, sia alla società. Ecco perché «ici. insieme qui.» lancia un bando molto particolare che, oltre a un sostegno economico, offre anche un accompagnamento da parte di professionisti. Ne abbiamo parlato con Angela Zumbrunn, Responsabile di progetto affari sociali.

Cosa sono i Changemaker Grants e perché si tratta di un’iniziativa a lungo termine?

I Changemaker Grants di «ici. insieme qui.», programma di coesione, si rivolgono ad associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che si impegnano a favore di integrazione e coesione. Queste devono essere disposte a svilupparsi insieme a noi sull’arco di tre anni, condividendo le competenze. La promozione a lungo termine è importante, poiché i cambiamenti necessitano di tempo. Grazie a un accompagnamento competente e continuativo e a un regolare scambio delle proprie esperienze, le organizzazioni e le associazioni che godono del nostro sostegno possono equipaggiarsi al meglio per il futuro e rafforzare la coesione sociale.

Chi può candidarsi e quali sono le condizioni necessarie?

Possono candidarsi le organizzazioni e le associazioni che hanno idee innovative, che si impegnano per l’integrazione e la coesione, che promuovono la parità di diritti e che desiderano rafforzare il ruolo dei vo-

All’interno dell’azienda mi sono sempre trovato molto bene; per me sarebbe un grande piacere riuscire ad arrivare al pensionamento!

Cosa augura a Migros nell’anno dell’anniversario?

Ho sempre apprezzato la politica aziendale di Migros Ticino, grazie alla quale i collaboratori possono beneficiare di numerosi vantaggi. Il mio augurio per il futuro, malgrado i tempi difficili, è che noi tutti insieme a Migros, si possa continuare su questa strada.

Ma dunque cosa rappresenta Migros per lei?

Migros per me è come una grande famiglia, perché c’è sempre stata. Migros è un ricordo che ho sin da quando ero bambino, quindi auguro all’azienda altri 100 anni di attività!

Irena Pavlovic

La sede di lavoro di Irena Pavlovic, che nel suo tempo libero si dedica alla famiglia, alle camminate, alla lettura, e a un po’ di shopping (come tutte le donne, aggiunge), è Lugano Centro.

Irena, quale è il suo ruolo all’interno di Migros Ticino?

Il mio ruolo all’interno di Migros in questi venticinque anni è stato quello di venditrice presso i reparti non food, in particolare del settore casalinghi e mercati specializzati.

Cosa le piace maggiormente del suo lavoro dopo questo lungo quarto di secolo?

Nel corso di questi anni ciò che mi ha portato a svolgere al meglio il mio lavoro è stato sicuramente il contatto costante con la clientela, il poter lavorare all’interno di un gruppo, oltre alla possibilità di migliorare ogni giorno le mie conoscenze nel settore.

Quali sono le sfide che l’aspettano per i prossimi venticinque anni? Nonostante ci troviamo nella cosiddetta era della digitalizzazione, mi auguro che i cambiamenti saranno possibilmente morbidi per tutti i collaboratori di Migros

Cosa augura a Migros nell’anno dell’anniversario?

Alla mia azienda auguro altri 100 di questi anni.

Cosa rappresenta Migros per lei? Migros rappresenta una parte importante della mia vita. È il luogo in cui lavoro da venticinque anni!

lontari. Esse devono essere disposte ad analizzare in modo critico i propri processi interni e a sviluppare processi decisionali equi. Le organizzazioni devono esporre in modo trasparente le misure specifiche che intendono attuare a questo proposito e le modalità con cui coinvolgono sistematicamente il loro gruppo tar-

get, ad esempio attraverso riunioni periodiche o votazioni online.

Perché si sono creati i Changemaker Grants?

I Changemaker Grants di «ici. insieme qui.» Promuovono organizzazioni e associazioni che abbattono le barriere e concorrono a creare

responsabile del

una coesione tra pari. Ad esempio offrono sostegno ai volontari, creano punti di contatto e coinvolgono sistematicamente i gruppi target nei propri processi decisionali. L’obiettivo è promuovere idee innovative che mettano le organizzazioni su un piano di parità maggiore, preparandole al futuro.

Covid e sistema immunitario

La pandemia ha avuto un’influenza sul nostro sistema immunitario? Ne abbiamo parlato con il dottor Christian Garzoni

Pagina 9

Come si sentono i giovani

Pro Juventure ha pubblicato uno studio sulla salute psicologica dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni in Svizzera

Pagina 10

Dai mattoni all’arte

A Riva San Vitale è in corso il recupero di una vecchia fornace e di un essiccatoio, il progetto prevede la messa in funzione di due nuovi forni

Pagina 11

Mobilità ◆ In dicembre il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza che consente dal prossimo marzo la guida automatizzata su tratti ufficialmente autorizzati

Ora la legge c’è. Si attende soltanto il segnale di partenza. Non siamo mai stati davvero così vicini al futuro e presto quello che appariva materiale esclusivo per film di fantascienza potrà realizzarsi sul nostro pianeta terra: auto senza conducenti in cammino verso posteggi dedicati, vetture guidate a mani libere, letteralmente lontane dal volante, su tratti di strada ufficialmente autorizzati.

Potenza della tecnologia, ma anche della politica: il Consiglio federale lo scorso dicembre ha infatti dato luce verde a un’ordinanza che autorizza la guida automatizzata. Adesso spetterà a ogni singolo Cantone consentirne l’entrata in vigore. Dal canto suo l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha messo in campo delle istruzioni in materia, inoltre un gruppo di esperti per la consulenza è stato appositamente costituito.

Da luglio agli esami teorici e pratici chi farà la patente dovrà dare prova di conoscere i sistemi di assistenza alla guida e i sistemi di automazione

In Ticino, dove i tempi di messa in circolazione dei futuristici veicoli non sono ancora stati comunicati ufficialmente, il sintagma «auto senza conducente» non rappresenta un termine completamente sconosciuto. L’argomento appare tuttavia decisamente divisivo, tanto da formare schieramenti opposti: tra chi teme e intravede in questa rivoluzionaria revisione della legge sulla circolazione stradale il presagio ad una catastrofica deriva che porterà inevitabilmente a un maggior numero di incidenti sulle strade e chi invece saluta la novità con attesa crescente, con la certezza che grazie all’intelligenza artificiale e alle sempre più sofisticate innovazioni tecnologiche sarà vero il contrario, ossia che con la guida automatizzata il trasporto privato e la viabilità non potranno che conoscere una maggiore sicurezza, paragonabile, se non addirittura superiore, a quella dell’aviazione, la quale come noto da sempre si conferma decisamente la più affidabile. Otto mesi fa – era il 4 maggio scorso – con l’analoga emozione che si può improvvisamente provare alla veduta di un’astronave, in occasione della Giornata di porte aperte della Sezione della circolazione di Camorino, USTRA ha esposto il primo veicolo a guida automatizzata di produzione svizzera. Un traguardo sorprendente, quanto tangibile. Il video promozionale pubblicato sul canale YouTube è tuttora consultabile e parecchio cliccato.

Parliamo dell’avvincente tema con Michele Parravicini, aggiunto capoufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino, il quale sta seguendo da vicino l’evoluzione destinata a traghettarci progressivamente verso il «pilota automatico». Partiamo dal video. Ha suscitato interesse tra il pubblico l’esposizione del primo veicolo a guida automatizzata? «Sì, oltre ad esserci stata un’importante affluenza, le persone hanno partecipato alle dimostrazioni con palpabile curiosità. Molti hanno posto domande sulla tecnica e alcuni hanno messo alla prova il veicolo interagendo fisicamente per verificarne le reazioni». Ma quali peculiarità possiede il rivoluzionario veicolo? «È stato sviluppato combinando sensori e logica di programma all’avanguardia. La sicurezza viene garantita attraverso un sistema di tripla ridondanza. Combina sensori avanzati e algoritmi potenti per offrire una visione a 360°, capace di rilevare oggetti, persone e animali con estrema precisione. Inoltre, il costruttore parla dell’intelligenza artificiale come di un pilota di F1 che opera affiancato da un software aggiuntivo “copilota”, garantendo così un’affidabilità totale».

A suo avviso siamo ancora molto distanti dal momento della concre-

ta messa in circolazione sulle nostre strade di veicoli a guida automatizzata? «Rispetto ad altri Paesi, in Svizzera adottiamo un approccio più cauto verso queste tecnologie. Tuttavia, il progresso avanza rapidamente e l’interesse crescente è sicuramente una spinta verso il futuro. Sono convinto che presto anche qui da noi ci sarà un’apertura più significativa in questo ambito, e che l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nel velocizzare l’evoluzione di moltissimi settori».

Eppure, una svolta significativa è già avvenuta a livello legislativo: lo scorso dicembre il Consiglio federale ha approvato la nuova ordinanza che consente dal prossimo 1. marzo la guida automatizzata su tratti ufficialmente autorizzati. I veicoli dovranno essere tuttavia monitorati da un operatore «in remoto» situato in una centrale. Secondo lei il Ticino è pronto? «Il popolo ticinese ha sempre dimostrato un equilibrio tra tradizione e apertura, anche grazie alla sua posizione di ponte culturale tra nord e sud Europa. Curioso verso le novità, affronta i cambiamenti con pragmatismo, mantenendo vive le proprie radici e trovando un bilanciamento tra innovazione e identità. Le sfide non

mancheranno, soprattutto per quanto riguarda la conformazione del territorio e il traffico. Penso ad esempio che il Ticino è ricco di strade montane, talvolta strette o con particolari caratteristiche, spesso uniche o molto specifiche. In altre zone invece si è confrontati con traffico intenso, segnaletica provvisoria, o condizioni meteo particolari. Se siamo pronti? Certo che sì, anche se qualche perplessità iniziale è del tutto naturale e comprensibile».

Alla Sezione della circolazione di Camorino avete già richieste e domande in tal senso da parte dei conducenti? «Qualche interessato si è già fatto avanti, anche se credo che molti lo faranno più avanti nel corso del 2025. Un tema che capita di trattare e che può portare a confusione è per esempio la differenza tra guida assistita e guida autonoma, che risiede sostanzialmente nel grado di coinvolgimento del conducente. Naturalmente ogni domanda è comunque benvenuta e rispondiamo sempre con piacere ad ogni curiosità».

Intanto, la nuova ordinanza federale prevede pure che dal 1. luglio chi farà la patente dovrà dare prova di conoscere i sistemi di assistenza alla guida e i sistemi di automazio-

ne agli esami teorici e pratici. Vi state già preparando in tal senso? «Certamente, molti sistemi di guida assistita sono una realtà solida nel mondo dell’automobile, e la guida autonoma lo diventerà in breve tempo. La Sezione della circolazione è attiva in numerosi gruppi di lavoro a livello federale, e siamo attualmente all’opera per garantire che tali ordinanze vengano applicate in modo corretto e fluido. Saremo sempre più influenzati nel lavoro quotidiano da queste tecnologie ed è sicuramente stimolante vivere i cambiamenti in prima linea». La nuova ordinanza contempla pure il parcheggio automatico, senza la presenza del conducente a bordo, in posteggi appositamente definiti. Realtà o fantascienza? «È più realtà che fantascienza! Sebbene non sia ancora stato introdotto alle nostre latitudini, il parcheggio automatico senza conducente è invece già una realtà tangibile altrove. L’ordinanza rappresenta sicuramente un passo avanti, ma ci vorranno ancora alcuni aggiustamenti. Insomma, presto potremo far parcheggiare l’auto da sola, ma speriamo che non diventi tanto indipendente da decidere di prendersi una vacanza senza avvisarci» – chiosa con ironia Michele Parravicini.

Attualità ◆ Il Vacherin Mont-d’Or DOP è una specialità apprezzata per la sua consistenza cremosa e il gusto caratteristico Una delizia svizzera in vendita anche a Migros Ticino. Alcune curiosità su questo formaggio unico

Il Vacherin Mont-d’Or è un formaggio cremoso originario delle regioni del Giura vodese svizzero e del Giura francese. Entrambi i Paesi producono questa specialità secondo le proprie tradizioni, ed entrambe sono protette dalla denominazione di origine protetta (DOP). La variante svizzera è prodotta con latte termizzato, mentre quella francese è a base di latte crudo.

Il formaggio Vacherin Mont-d’Or viene prodotto unicamente dalla metà di agosto a fine marzo. Il latte utilizzato proviene da mucche che d’estate pascolano sugli alpeggi ricchi di erbe e fiori, ciò che influisce in modo determinante sulla qualità del latte. Solo una manciata di caseifici è autorizzata a produrre e stagionare questo formaggio DOP, verosimilmente vecchio di quattro secoli.

Una delle particolarità del Vacherin Mont-d’Or DOP è l’affinamento di tre settimane in una scatola di corteccia di abete, anche quest’ultima prodotta da alcuni piccoli artigiani della regione.

Questo Vacherin è talmente cremoso che può essere gustato anche al cucchiaio, a temperatura ambiente, dopo averlo tolto dal frigo almeno un’ora prima del consumo. Si distingue per il suo sapore delicato, legnoso, leggermente salato e poco acido. Può essere consumato anche caldo, facendolo sciogliere lentamente in forno nella sua scatola e gustato come se fosse una fondue accompagnato da patate bollite e pane croccante.

Attualità ◆ Le lasagne alla bolognese sono una specialità imprescindibile della cucina italiana. Per portare in tavola un buon piatto, vi consigliamo di assaggiare le nostre lasagne prodotte in Ticino

Le nostre lasagne fresche pronte al consumo non hanno nulla da invidiare a quelle fatte in casa. Sono infatti preparate in un piccolo laboratorio di gastronomia facendo capo a materie prime fresche, seguendo una ricetta tradizionale.

Oltre ai classici ingredienti quali polpa di pomodoro, verdure, besciamella, sfoglia di semola di grano duro, formaggio grattugiato, nella ricetta del ragù viene utilizzata anche carne macinata di manzo Black Angus svizzero.

Questa razza di origini scozzesi – allevata con successo da qualche anno anche in Svizzera – è rinomata per la qualità delle sue carni, che risultano particolarmente aromatiche, tenere e finemente marezzate. Gli animali sono allevati in Svizzera secondo gli standard di IP-SUISSE, vale a dire con pratiche sostenibili e rispettose del benessere animale.

La preparazione di queste lasagne è facile: è sufficiente scaldarle nel forno tradizionale oppure, per una modalità ancora più rapida, anche nel microonde per qualche minuto.

15%

Lasagne alla bolognese con manzo Black Angus in self-service, prodotte in Ticino, per 100 g Fr. 1.85 invece di 2.20 dal 28.1 al 3.2.2025

Attualità ◆ Sono tornate le irrinunciabili frittelle di carnevale della Migros

Le mitiche frittelle della Migros da 90 anni stanno al carnevale come il panettone sta al Natale. Queste dolci tentazioni ondulate dalla croccantezza senza pari vengono prodotte fin dalla loro nascita dall’industria Migros seguendo praticamente la stessa ricetta, solo la produzione è stata negli anni in gran parte automatizzata. La produzione delle frittelle inizia già durante le festività natalizie e si protrae fino al famoso carnevale di Basilea, che quest’anno verrà inaugurato il 10 marzo con la Morgenstreich. L’impasto a base di

farina di frumento, uova, zucchero e olio di girasole viene spianato ad uno spessore di qualche millimetro e tagliato in dischi. I resti vengono recuperati e riutilizzati per ridurre al minimo gli scarti. Infine, i cerchi di pasta vengono fritti immergendoli in un bagno di olio di girasole bollente, per poi essere sgocciolati, cosparsi di zucchero a velo e confezionati per tutti i negozi Migros della Svizzera. Si stima che ogni anno vengano prodotte qualcosa come oltre venti milioni di frittelle di carnevale Migros.

Raccogli ora i bollini per la tua box sorpresa.

Solo fino a esaurimento dello stock Dal 14.1 al 10.2.2025 un bollino ogni 20.CHF spesi (max 15 bollini per acquisto). Nei supermercati Migros, presso i partner Migros, le filiali VOI e su migros.ch. Fino a esaurimento dello stock. Per ogni cartolina di raccolta completa (20 bollini) una Merci Box con prodotti di uso quotidiano. Periodo di utilizzo del buono valido fino al 17.2.2025. Ulteriori informazioni su: migros.ch/merci-box

Per saperne di più

Salute ◆ Risposte chiare ed evidenze scientifiche sul «prima» e il «dopo» pandemia aiutano a sfatare falsi miti, come ci spiega il dottor Christian Garzoni

Maria Grazia Buletti

Oggi è di molti la percezione di ammalarsi maggiormente di influenza e in modo più pesante rispetto al periodo pre-pandemico. Sensazione certo sostenuta dal fatto che, durante gli anni 2020/2021, le misure atte a contrastare il Covid hanno prodotto un periodo di calma e oggi ci facciamo caso maggiormente. «Bloccando gli scambi naturali fra le persone, la pandemia ha forzato l’umanità nel creare una situazione di vita anomala e artificiosa, e questo anche a livello di germi patogeni (virus e batteri). Nel biennio 2020/2021 le misure messe in atto per bloccare la pandemia (distanziamento sociale, mascherine, maggiore igiene delle mani e lockdown) hanno inibito quello che deve essere il normale passaggio di agenti virali e batterici a livello delle vie respiratorie. La minore circolazione di patogeni ha fatto sì che in quel periodo la popolazione si sia ammalata di meno».

Da noi sollecitato a tornare sul tema della pandemia Covid per aiutarci a fare chiarezza sul «dopo», il dottor Christian Garzoni riflette sul fatto che durante la pandemia il sistema immunitario ha avuto meno contatto con i virus respiratori che normalmente incontra (e si allena regolarmente a combattere) soprattutto durante l’inverno: «Non dobbiamo dimenticare che l’incontro regolare del nostro sistema di difesa immunitaria con virus e batteri gli permette di mantenere una sorta di memoria per riconoscerli e un certo “allenamento e prontezza” a combatterli».

Concetto che potrebbe sembrare semplicistico e perciò dobbiamo ricordare la complessità del nostro sistema immunitario che, come spiegava l’immunologo e ricercatore professor Carlo Chizzolini da noi incontrato nel 2020, «oggi è protagonista involontario, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta del nostro scudo naturale alle aggressioni esterne e vanta pure una memoria da elefante». Niente paura né pregiudizi, quindi, perché il nostro sistema di difesa reagisce agli agenti patogeni come sa fare e non ne nega certo l’esistenza, solo che neces-

sita di incontrarli costantemente, ricorda Chizzolini: «Il sistema immunitario è fra i più complessi del nostro organismo (un po’ come il cervello); la sua assenza o i suoi difetti importanti sono incompatibili con la vita. È perciò il nostro scudo naturale alle aggressioni esterne senza il quale nessuno sopravvivrebbe a lungo; è un sistema di difesa del nostro organismo che riconosce con precisione segnali di pericolo attraverso i suoi campanelli d’allarme che lo spingono ad attivarsi quando intuiscono che sta arrivando qualcosa di potenzialmente pericoloso (virus, batteri, altri agenti patogeni)».

Di conseguenza, il dott. Garzoni ci ricorda che entrare in contatto con agenti patogeni come i virus influenzali è tanto inevitabile quanto necessario per mantenere attivi memoria e allenamento delle nostre difese: «Vi sono patogeni dei quali le nostre difese conservano una certa memoria pur senza entrarvi in contatto frequente, mentre per altri l’allenamento all’incontro abituale e regolare permette alla memoria di essere sempre viva, attiva e rapidamente efficace. La tendenza ad ammalarsi aumenta quando questa memoria diminuisce, ma essa non si cancella mai del tutto ed è per questo che ci sa proteggere da infezioni gravi e mortali». Lo specialista porta ad esempio la differenza fra virus respiratori e altri tipi di virus: «Se hai contratto il morbillo, o ne sei vaccinato, sarai protetto a vita. Diverso è per i virus respiratori che sono moltissimi e mutano un po’ di anno in anno. Ciò significa che, giocoforza, è normale che ci si potrebbe ammalare un po’ tutti gli anni, ma con infezioni non gravi».

Sembrerebbe che ammalarsi sia comunque meglio di vaccinarsi ma non è così, spiega Garzoni entrando senza giudizio o pregiudizio (e nel modo più scientifico possibile) nel tema delle vaccinazioni: «Per tenere allenato il sistema immunitario, il vaccino dell’influenza fa tanto bene quanto lo fa ammalarsi davvero. Però il vaccino comporta molti meno effetti collate-

rali e questo ha un peso ancora maggiore per le persone dalla salute vulnerabile o per le persone anziane, per i quali il virus può essere anche mortale». Lo spiega il cosiddetto «effetto buster»: «Se faccio il vaccino influenzale ogni anno, il sistema immunitario riconosce il patogeno perché sarà ben allenato, anche se i virus respiratori mutano sempre un po’ e non è detto che poi si entri in contatto esattamente con il virus per il quale si sia stati vaccinati. Comunque, ci ammaleremo in modo più lieve». Senza dimenticare che per altri virus molto frequenti non ci sono vaccini perché sono poco pericolosi, o ce ne sono troppi ceppi e non si riesce a produrre un vaccino efficace: «Ad esempio, il Rhinovirus (raffreddore) è molto fastidioso ma non esiste vaccino; ci si ammala anche più di una volta all’anno per via dei vari ceppi; fa quindi parte della natura delle cose che in inverno siamo confrontati con tanti virus e, di conseguenza, ci ammaliamo». Ciò non significa che ammalarsi sia salutare: «Però si deve considerare l’ineluttabilità del bisogno naturale di allenare le nostre difese dell’organismo dagli agenti patogeni dai quali ci dovranno difendere, sia attraverso il

vaccino (che, ricordiamo, protegge da decorsi con effetti collaterali gravi) sia nell’incontro con il virus stesso». Dopo aver compreso un po’ meglio la complessità e il funzionamento delle nostre difese immunitarie, chiediamo al dott. Garzoni una lettura dell’odierna percezione comune di ammalarsi di più: «Nel 2020/21 ci siamo dovuti proteggere e ci siamo ammalati meno a causa, dicevamo, delle misure messe in atto (eravamo chiusi in casa, non avevamo contatti e scambi naturali di una situazione di vita normale). Nel 2022, e un po’ nel 2023, la tendenza mostra che nei Paesi occidentali ci si ammalava di più dei virus respiratori più frequenti (influenza, virus RSV) rispetto all’epidemia di Covid. Un aumento temporaneo in quanto quest’anno i casi sono tornati stabili e paragonabili “all’era pre-Covid”. Una delle ipotesi riguarda il cosiddetto “debito immunologico” che, di per sé, non contempla necessariamente casi estremamente gravi, ma è come se il sistema immunitario per un paio d’anni abbia perso una parte di allenamento, così come il calciatore professionista reduce da un incidente che per un paio di mesi è più debole degli altri, ma poi recu-

pera come prima». Dati alla mano, la percezione di ammalarsi di più e più gravemente resta tale: «È certamente sostenuta dal fatto che per un paio d’anni abbiamo avuto un periodo di calma “artificiale” per le misure attuate; oggi notiamo semplicemente la differenza del ritorno alla normalità». Va ridimensionata pure la responsabilità attribuita al Covid: «Oltre al debito immunologico, l’ipotesi che il Covid abbia contribuito a una sorta di indebolimento del sistema immunitario non trova riscontro negli studi o nelle evidenze scientifiche». E pure additare il vaccino lascia il tempo che trova, sebbene «si comprendono i motivi di questa falsa percezione, dettati soprattutto da una comunicazione che sarebbe dovuta essere migliore». Il professor Carlo Chizzolini, d’altronde, già nell’era Covid aveva espresso alcuni spunti di riflessione: «Ciò che ci pare un flagello nuovo, non lo è per il nostro sistema immunitario, meravigliosamente evoluto e funzionante proprio per affrontare situazioni come queste. Disponiamo di un sistema di difesa programmato a combattere proprio questi “nemici” e lo fa con un interesse di sopravvivenza per la specie, più che individuale».

Pubblicazioni ◆ Il «romanzo medico» del dottor Filippo Donati è una testimonianza piena di coraggio e umanità

Barbara Manzoni

«Mi colpisce il fatto che nello spazio di pochi istanti sono passato a essere ufficialmente colui che si siede dall’altra parte della scrivania del medico, da curante sono diventato paziente colpito da una malattia che per di più è inclusa nel mio campo di specializzazione. Ironia della sorte?». Inizia così il libro I giorni che verranno scritto dal dottor Filippo Donati affiancato dalla scrittrice Federica Lehner (ed. Dadò). I giorni ai quali il dott. Donati guarda sono quelli in cui dovrà convivere con la malattia di Parkinson. Per anni è stato primario del servizio di neurologia del Centro ospedaliero di Bienne, di Parkinson sa tutto dal punto di vista medico, ma viverlo sulla propria persona, sul proprio corpo cambia la prospettiva, decide così di tenere un diario che racconti «il viaggio nella malattia». Nel tempo il diario è diventato un progetto più articolato, ne

è nato un libro con una struttura che si articola su più piani: la parte narrativa, costituita dal diario del protagonista, e la parte «tecnica», costituita da schede scientifiche che trattano in modo chiaro, divulgativo e rigoroso aspetti medici, neurologici e psicologici della malattia. Queste schede tecniche sono, a loro volta, arricchite da disegni di sette artisti contemporanei svizzeri che illustrano con la loro sensibilità il tema medico specificamente trattato. Il libro ha a tutti gli effetti la forma di un diario ma non si deve credere che la narrazione della malattia sia totalmente lineare, salta a volte anche lunghi periodi, riprende dopo mesi, eppure Donati riesce sempre a coinvolgere il lettore, senza cedere mai all’autocommiserazione. La forza delle pagine, che l’autore stesso definisce come un «romanzo medico», nasce da una grande capacità di introspezione che, come

capita normalmente nella vita, lascia spazio agli eventi grandi e piccoli del quotidiano, gli incontri con gli amici e

i loro problemi, i brevi e lunghi viaggi, l’uscita al cinema, le riunioni di famiglia, la propensione del protagonista a fare progetti per il futuro, la gioia quasi illogica di comprarsi una moto. Ritorna spesso l’analisi del rapporto con la moglie e con i figli; Donati si domanda quanto parlare in famiglia del decorso della malattia. Sarebbe meglio affrontare l’argomento più spesso, in modo più diretto? In questo campo nessuna risposta è certa, ma il sentire la stabilità degli affetti è essenziale. Più volte poi ritorna il tema dell’importanza del rapporto con il proprio medico, tanto che Donati stesso si chiede fin da subito: «Sono sempre stato all’altezza umanamente, oltre che professionalmente, con tutti i miei pazienti?». Filippo Donati ci ha donato, è proprio il caso di dirlo, un libro pieno di coraggio e di umanità, capace di coinvolgerci emotivamente, ci rende parte-

cipi dei pensieri personali e delle intime paure di chi un giorno riceve una diagnosi che gli cambierà il resto dell’esistenza. Come sottolinea anche Elmar Zwahlen, presidente di Parkinson Svizzera, nella prefazione, non si può che ammirare la determinazione di Donati nel «continuare a perseguire e realizzare i suoi obiettivi di vita» e la capacità di affrontare le difficoltà anche cercando aiuto nei momenti in cui sente che da solo non ce la farebbe. Il diario è una testimonianza importante e da condividere con chi vive una situazione simile, sia i malati sia chi li accompagna in questo viaggio, compresi i professionisti nel campo della salute.

Bibliografia

Federica Lehner e Filippo Donati, I giorni che verranno. La mia vita con il Parkinson, Armando Dadò editore, 2024.

Giovani ◆ Pro Juventute ha pubblicato un’indagine rappresentativa su come i ragazzi tra i 14 e i 25 anni in Svizzera affrontino lo stress, le crisi, l’uso dei media e la resilienza. I risultati mostrano differenze significative tra i generi

Alessandra Ostini Sutto

Dal 2019, l’attività di consulenza del numero di emergenza 147 di Pro Juventute è aumentata di oltre il 70%; una crescita impressionante, confermata per mezzo di altri dati e risultati che mostrano un aumento della pressione psicologica tra i giovani in Svizzera.

Alla luce, anche, di queste cifre, Pro Juventute ha voluto indagare su come si sentano gli adolescenti e i giovani adulti nel nostro Paese e quali sono i fattori che causano loro stress e preoccupazioni. «Vi sono ancora pochi dati sulla salute psicologica dei ragazzi in Svizzera. In qualità di maggiore fondazione per i bambini e i giovani, desideriamo studiare i giovani nel lungo periodo; questo primo sondaggio è quindi solo l’inizio», afferma Lulzana Musliu, responsabile politica e media di Pro Juventute. Lo Studio sui giovani è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza della Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo e dell’Università di Losanna, interrogando un campione rappresentativo di ragazzi tra i 14 e i 25 anni, in diverse situazioni scolastiche, formative o professionali.

Tra i principali risultati, emerge che l’88% dei giovani afferma di sentirsi bene mentalmente; cifra che raggiunge il 94% se si parla di salute fisica. Nonostante questi dati elevati, il 30% dei ragazzi dichiara di essere spesso stanco o spossato. Per quel che riguarda il tema caldo dei social media, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, dalla ricerca emerge che essi costituiscono una fonte di stress solo per il 15% circa dei ragazzi. A logorare sono piuttosto lo stress legato alla formazione, la pressione per le prestazioni e il confronto con richieste elevate, le preoccupazioni economiche e i timori per il futuro professionale.

«L’accresciuta pressione che il mondo degli adulti mette sulle spalle dei giovani, l’esasperata competitività a cui sono costantemente confrontati, i tempi di reazione strettissimi che sono chiamati ad adottare, la necessità di essere belli, performanti, capaci, vincenti sono alcuni dei fattori che costituiscono il problema, riguardo al quale bisogna essere consapevoli che siamo noi adulti a chiedere a bambini e giovani ciò che noi non possiamo più essere –afferma Ilario Lodi, responsabile regionale di Pro Juventute per la Svizzera italiana. Dal canto loro, bambini e ragazzi sanno adattarsi alle nuove situazioni in modo che, forse, a noi pare sorprendente. Se si chiede a un giovane se gli piace passare tre, quattro o cinque ore sui social, risponderà molto probabilmente di sì; se gli si chiede di rinunciare (o, almeno, contenere) il suo rapporto con le nuove tecnologie o di riconsiderare la sua relazione con il mondo secondo modalità differenti da quelle legate alla competitività, alla bellezza o al potere, con ogni probabilità dirà di no. Ora la questione è: a noi adulti piace il mondo che stiamo “of-

A. Negli ultimi 14 giorni

Sentimenti negativi: % di risposte «sovente/sempre»

Spossata/o

B. Negli ultimi 14 giorni

Sentimenti positivi: % di risposte «sovente/sempre»

In forma fisicamente

Molta energia

Mi sento bene psicologicamente

Sentimenti negativi (A) e positivi (B) negli ultimi 14 giorni tra i partecipanti di sesso maschile e femminile (% di risposte «spesso/sempre») - Fonte Pro Juventute

frendo” ai bambini e ai giovani? Il problema sta soprattutto qui, credo». Una questione che segnatamente i genitori si dovrebbero porre, anche visto che dal sondaggio commissionato dalla Fondazione il rapporto con mamma e papà è emerso essere determinante per la percezione del benessere dei ragazzi; un aspetto forse scontato ma sul quale non sempre ci si sofferma quando si affrontano queste tematiche. Nello specifico, i risultati dell’indagine mostrano quanto una relazione di fiducia tra genitori e figli influisca su questi ultimi, in particolare sul fatto di sentirsi più in forma ed avere un’immagine di sé più positiva. I genitori sono quindi una «risorsa importate» per tutelare la salute mentale dei giovani e, al riguardo, i dati sono promettenti: quasi il 90% degli intervistati ha infatti dichiarato di poter contare su mamma e papà in caso di problemi o preoccupazioni. «Un dato molto positivo, che indica inoltre un cambio di paradigma rispetto alla generazione precedente che tendeva a ribellarsi ai genitori», sottolinea Susanne Walitza, Direttrice del Dipartimento di psichiatria infan-

tile e adolescenziale dell’istituto zurighese e responsabile del team di ricerca dello Studio.

Un problema però è dato dal fatto che non sono solo i ragazzi a sentire il peso delle pressioni psicologiche esercitate dal contesto, ma pure le famiglie. «Immaginiamoci che io, come genitore, mi sento ripetutamente dire che “senza l’inglese mio figlio è fuori dai giochi” o che “se mia figlia non sa programmare una linea di codice ha perso il treno”; qualche preoccupazione, in virtù dell’amore per i miei figli, mi verrà e, di conseguenza, se non saprò reggere questa pressione, finirò per dare fiducia a chi mi dice queste cose, riversando il tutto sui miei figli; ed è qui che “casca l’asino”, nel fatto cioè di credere che quanto il mondo chiede ai miei figli sia sistematicamente più importante di quanto io, come genitore, credo sia importante per loro – spiega Lodi – quindi ai genitori dico: fidatevi di più di quello che siete e di quello che sapete fare e trasmettere ai vostri figli ciò in cui credete. E se credete di non avere molto da dare, mettetevi al lavoro: leggete, studia-

te, andate al cinema, a teatro; fate un viaggio, ascoltate quanto la realtà vi dice e condividete tutto con i vostri figli. Si può fare un’ottima educazione anche solo partendo da un passaggio al supermercato».

La relazione con i genitori rappresenta inoltre un punto fermo nell’attuale contesto di multi-crisi – o «permacrisi» come lo definiscono le Nazioni Unite –, riguardo al quale lo studio di Pro Juventute ha voluto anche indagare su come i ragazzi ricevono le notizie e quali effetti esse hanno sul loro benessere.

Circa un quarto degli intervistati si è detto particolarmente colpito dagli eventi mondiali. Su questi aspetti – come su altri, che vedremo – si riscontrano differenze di genere. Gli esponenti di sesso maschile si preoccupano un po’ meno rispetto alle intervistate, toccate in particolare dall’ingiustizia nel mondo, dal razzismo e dal sessismo.

nel genere maschile o piuttosto come il risultato di una minore consapevolezza emotiva», dichiara Walitza. Riprendendo il tema dell’aiuto psicologico, al momento dell’indagine il 12% dei partecipanti era sottoposto a trattamento psicoterapeutico. Di fronte ai dati visti, l’impressione è che oggi vi sia una maggiore propensione a chiedere aiuto, che procede di pari passo con una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione rispetto alle tematiche di salute mentale.

«Chiedere aiuto è importante. Bisogna però intendersi sui termini: quale forma di aiuto? Io non credo infatti che le questioni esistenziali cui facevamo cenno necessitino di un aiuto psicologico sottoforma di psicoterapia – commenta Ilario Lodi – credo piuttosto che ci sia più bisogno di pedagogisti poiché il problema del “disagio giovanile” non è solo di natura individuale, ma anche, forse soprattutto, collettiva».

Se quindi da un lato è oggettivo che vi siano numerosi ragazzi, e pure bambini, che usufruiscono a ragione di un sostengo individuale, dall’altro è necessario lavorare sulla collettività, poiché è lì che il problema si origina. «E allora rientrano in gioco la dimensione della scuola – che, a mio parere, dovrebbe essere chiamata a compiti di natura più esistenziale, come quello di insegnare a “rifarsi a sé stessi” piuttosto che credere che la riuscita della propria vita debba necessariamente passare dall’inglese –, delle attività extrascolastiche, di quelle da svolgere durante il periodo estivo, che mai come oggi le famiglie tendono a considerare un’occasione per “recuperare il tempo perso” facendo ripetizioni piuttosto che, per esempio, un’occasione per sperimentare la vita residenziale delle colonie, dove si fa vacanza per davvero», continua Lodi.

In conclusione, un tema che non poteva mancare nello Studio sulla gioventù è quello dell’utilizzo digitale di bambini e ragazzi, risultato – come anticipato – meno problematico di quanto si sia portati a pensare. Tra gli effetti positivi connessi ai media digitali, quasi il 30% dei giovani intervistati dice di usarli per migliorare il proprio umore e gestire lo stress, oltre la metà per tenersi in contatto, mentre il 20% dichiara di aver fatto amicizia grazie ad essi. Tra gli aspetti problematici, citiamo le discussioni con amici e familiari a causa dell’utilizzo dei media, riferite da circa il 15% dei ragazzi. «Che le nuove tecnologie siano entrate a far parte della vita di bambini e ragazzi (come della nostra di adulti) è un dato di fatto. Al riguardo non dobbiamo però dimenticarci che i social sono delle imprese commerciali, il cui scopo è quello di fare quattrini, prima che di mettere in relazione le persone (che è piuttosto un mezzo per raggiungere il detto obiettivo) e chiederci quindi se questo sia il modo più efficace o più adatto alla crescita dei nostri figli», conclude Ilario Lodi. Al momento dell’indagine il 12% dei partecipanti era sottoposto a trattamento psicoterapeutico. (Pro Juventute)

D’altra parte, i partecipanti maschi sono più preoccupati per gli sviluppi politici e la divisione della società, seguiti dalle manipolazioni e distorsioni dei media e dell’intelligenza artificiale. Più in generale, dallo Studio sulla gioventù si nota come le ragazze stiano peggio rispetto ai loro coetanei. Ad esempio, il 36% delle intervistate dice di sentirsi spesso stanca ed esausta, contro il 21% dei ragazzi. Alla domanda se si fossero già sottoposti ad un trattamento psicologico o psicoterapeutico, il 33% delle ragazze ha fornito una risposta affermativa, contro il 22% dei ragazzi. A spiegazione di questi dati, lo studio mostra che esse tendono a preoccuparsi di più per il mondo, reagiscono con maggiore emotività allo stress e sono più sotto pressione per la formazione, oltre a vedere sé stesse con un occhio più critico. «Non è chiaro se questo possa essere interpretato come una maggiore resilienza

Territorio ◆ Nel nucleo di Riva San Vitale si sta portando a termine il recupero di un’antica fornace e di un essiccatoio, il progetto prevede di mettere in funzione due nuovi forni professionali e di favorire produzioni artistiche e attività culturali, sociali e didattiche

Stefania Hubmann

Edifici segnati dal tempo legati ad attività produttive scomparse, un brand che ne indica la rinascita, un cantiere e ora la visione di un comparto restaurato quasi pronto per accogliere la lavorazione della ceramica quale forma d’arte ai più alti livelli. Attraversando il nucleo di Riva San Vitale negli ultimi cinque anni si è potuto seguire questa evoluzione del Comparto Fornaci, dove nell’Ottocento ferveva l’attività di produzione di coppi e mattoni sfruttando la vicina presenza di due cave d’argilla. Il progetto di recupero ha una lunga storia ed è caratterizzato dalla volontà del Comune, con il sostegno dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio e del Cantone, di valorizzare questa peculiarità del nucleo dove si contano ben sei fornaci. Nel 2021 l’acquisto degli edifici di proprietà della famiglia Pellegrini ha permesso al Comune di concretizzare l’iniziativa che sta ora giungendo al termine dell’intervento di ristrutturazione per poi lasciare spazio a contenuti di natura artistica, formativa, culturale e sociale. Il compito di elaborare questi concetti spetta alla Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale, costituita dal Comune l’anno scorso. L’inaugurazione è prevista a fine estate.

Nell’Ottocento a Riva ferveva la produzione di coppi e mattoni sfruttando la presenza di due cave d’argilla

Il progetto di recupero riguarda tre edifici nel nucleo di Riva San Vitale, ma è destinato a suscitare un interesse più ampio, esteso a livello nazionale e internazionale. Uno dei due nuovi forni a gas permetterà infatti di cuocere oggetti di grandi dimensioni, ciò che rappresenta una novità per il Ticino. Inoltre, grazie alle competenze e alla rete di contatti dei membri della Fondazione, sarà possibile coinvolgere partner importanti provenienti dalla regione, che vanta una propria tradizione nel campo artistico della ceramica, come pure da oltre i confini cantonali e nazionali. Agli artisti e agli enti interessati a collaborare si potranno offrire due forni professionali, un atelier con torni e tavoli da lavoro nell’ex essiccatoio, oltre a spazi interni ed esterni adatti a esposizioni e ad altri tipi di eventi pubblici.

Il restauro conservativo e il pozzo ritrovato

È all’architetto Enrico Sassi – nostra guida nella visita al complesso cantiere – che si deve la nuova concezione del Comparto Fornaci. Specializzato nelle ristrutturazioni, venne contattato per questa iniziativa dall’Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio già nel 2011. L’idea iniziale interessava un’area di maggiori dimensioni comprendente più fornaci. Riguardo all’attuale progetto, l’architetto evidenzia innanzitutto il lavoro compiuto in tandem con l’ingegnere Giorgio Galfetti. Quest’ultimo, per salvare le strutture esistenti, in particolare quelle dell’essiccatoio, ha appositamente ideato diversi tipi di supporti in metallo chiamati a svolgere la fun-

zione di sostegno che i vecchi muri non sono più in grado di assicurare. I pilastri, in origine privi di fondamenta, hanno avuto bisogno di sottomurazioni sempre per una questione di stabilità. «C’è stato fra noi un intenso scambio di schizzi disegnati a mano – precisa l’architetto Sassi – per permettere un restauro il più conservativo possibile. Dei tre edifici – fornace, essiccatoio, garage annesso alla fornace – solo quest’ultimo è stato abbattuto poiché più recente e privo di valore architettonico». La sua demolizione ha però portato alla luce un pozzo ben conservato, profondo 2,8 metri e contenente acqua del lago utilizzata in passato per lavorare l’argilla. Per mantenerlo visibile è stato necessario rivedere i piani della Casa dei forni (che sorge al posto del garage) e inoltrare una nuova Domanda di costruzione. Questo iter si è per

fortuna risolto senza intoppi. Il nuovo edificio ha due piccole ciminiere ottagonali (i camini dei forni) su un terrazzo fruibile. Ciminiere e muri sono rivestiti con pezzi di coppi e mattoni rinvenuti sul posto. Uno dei principi di questo intervento è infatti il riutilizzo del materiale laterizio esistente». I locali della vecchia fornace potranno svolgere più funzioni, da sala didattica a spazi espositivi e sociali.

Da rilevare, ancora, che negli stabili storici le parti vecchie e quelle nuove sono entrambe visibili, sia a livello di muri e sostegni metallici, sia per quanto concerne la carpenteria con travi ripulite e precedenti riparazioni ancora distinguibili. Un’attenzione per i dettagli da attribuire al progettista che da parte sua menziona però anche l’accurato lavoro svolto dalle maestranze.

Un progetto che coinvolge anche la popolazione

«Il potenziale di questo progetto è molto elevato», afferma da parte sua il municipale Noris Guarisco, responsabile del Dicastero Cultura, sport e tempo libero, culto (chiesa). «Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del credito di 3,8 milioni di franchi per la ristrutturazione degli stabili, ci siamo subito chinati sulla questione della visibilità per tenere vivo l’interesse del pubblico durante i lavori. Abbiamo quindi promosso la nascita del sito internet unitamente a un brand che accompagna ogni attività legata alle Fornaci. Durante questi anni sono stati organizzati incontri e porte aperte per informare regolarmente la popolazione».

«A livello di gestione delle nuo-

ve strutture – prosegue Guarisco –nel 2024 il Municipio ha deciso di costituire la Fondazione Le Fornaci di Riva San Vitale con il compito di promuovere in questi spazi produzioni artistiche e attività culturali volte all’eccellenza. Contiamo pure sull’affetto manifestato dalla popolazione affinché partecipi attivamente alla rinascita delle Fornaci. L’acquisizione da parte del Comune della vicina casa Gorla – ristrutturata dai precedenti proprietari e ora in locazione –rappresenta un’ulteriore premessa per lo sviluppo del Comparto». Sviluppo che può ad esempio passare da una collaborazione con le Città della Ceramica e gli artigiani locali. Lorenza Capponi, segretaria comunale e persona di collegamento con la Fondazione, precisa che «al momento si sta cercando di far conoscere il progetto delle Fornaci presso enti che operano nello stesso ambito in Svizzera e nella vicina Italia, ma soprattutto a livello di scuole cantonali, da quelle dell’obbligo a quelle professionali fino a SUPSI E USI». La lavorazione dell’argilla e la sua importanza nella storia di Riva San Vitale sono già un tema anche per l’Istituto scolastico comunale. Sempre Lorenza Capponi: «L’Istituto ha promosso durante questo anno scolastico un progetto che verte sulla storia della lavorazione dell’argilla a Riva San Vitale e sulla realizzazione di piccoli oggetti. Gli sarà sicuramente dato spazio nell’ambito dell’avvio dell’attività alle Fornaci».

La storia di questo progetto è strettamente legata a quella della famiglia Pellegrini che nel 2021 ha venduto al Comune i tre edifici interessati dalla ristrutturazione. L’erede Danilo Pellegrini conserva l’archivio di famiglia, composto da documenti, fotografie, pagine di diario, istrumenti di compra e vendita e oggetti. In un’immagine risalente al 1899 sono identificabili i suoi bisnonni e suo nonno (bambino) negli spazi esterni; la bisnonna è al pozzo che è stato rinvenuto durante la demolizione del garage. «L’archivio – spiega Danilo Pellegrini – comprende sette libri delle spese (entrate e uscite) con regolari annotazioni quotidiane dal lontano 21 aprile 1874 al 22 dicembre 1959. In questi quaderni sono pure riportati aneddoti della famiglia e avvenimenti significativi del paese. Nell’archivio non mancano attrezzi da lavoro e stampi, oltre a prodotti finiti con impresse tracce di zampe di animali domestici e di dita e mani di chi li ha realizzati». Sono tutte informazioni importanti sull’attività fornaciaia della famiglia Pellegrini che grazie ad Armida e a suo fratello Domenico (padre di Danilo), figli dell’ultimo fornaciaio, hanno potuto essere tramandate ai discendenti, così come gli edifici. Fra qualche mese questi ultimi apriranno nuovamente le loro porte alla lavorazione dell’argilla anche se in forme e con scopi diversi rispetto al passato. Oggi si punta sull’arte e sul suo ruolo culturale, turistico ed economico nella società contemporanea.

Informazioni www.fornaci.ch

Due popoli, una difficile convivenza

Dalla guerra arabo-israeliana del 1948 al tragico ottobre del 2023, con l’assalto di Hamas e la dura reazione di Tel Aviv

Pagina 14

Tra israeliani e palestinesi

A una settimana dall’entrata in vigore della fragile tregua tra Israele e Hamas cerchiamo di capire come si muovono gli attori in campo

Pagina 15

L’Europa di fronte a Trump

È interessante osservare come gli Stati europei stiano reagendo in ordine sparso all’avvento del «nuovo» presidente americano

Pagina 15

Diplomazia ◆ Dalle ipotesi di Trump per una pace in Ucraina agli accordi di libero scambio con il Kosovo e la Thailandia, passando per le soste della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter al ristorante della Migros

Ogni anno in gennaio la politica svizzera vive una sospensione di qualche giorno. Partiti, associazioni e sindacati riducono al minimo le loro attività perché una buona parte dell’attenzione si sposta su Davos e sul Forum economico mondiale (Wef). Non per nulla, in quei giorni targati Wef, la località grigionese si trasforma in una sorta di sede d’alta quota del Consiglio federale, visto che i nostri ministri vi si trasferiscono in gran numero per incontrare i loro omologhi in arrivo da tutto il mondo. Quest’anno, nell’edizione che si è svolta la scorsa settimana, ben sei consiglieri federali su sette hanno trascorso qualche giorno al Forum economico mondiale. L’unico a essere rimasto a Berna è stato Albert Rösti. Gli altri suoi colleghi di Governo si sono ritrovati a gestire una quaranta di incontri bilaterali, Davos conferma così di essere un volano diplomatico di primo rango per il nostro Paese.

L’anno scorso, proprio in occasione del Wef, era nata l’idea di una Conferenza internazionale sull’Ucraina, che si era poi svolta all’inizio dell’estate sul Bürgenstock. Anche quest’anno quel conflitto è stato al centro delle attenzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il nostro ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato a Davos il suo omologo ucraino Andri Sibiha, mentre la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha avuto un colloquio con Volodymyr Zelensky. Su questo fronte, il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump ha di fatto aperto una nuova fase, visto che l’ex e al contempo neo-presidente degli Stati Uniti si è detto in grado di risolvere alla svelta questa guerra. La diplomazia a stelle e strisce è al lavoro, anche per mettere Putin sotto pressione con ulteriori sanzioni e dazi commerciali. Nel suo intervento di giovedì scorso, in collegamento streaming con il Forum economico mondiale, Trump ha messo l’accento anche sul prezzo del petrolio, dicendo di essere pronto a chiedere, o imporre, una sua riduzione ai Paesi dell’Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio). Con un prezzo del greggio in calo «la guerra in Ucraina si fermerà immediatamente», ha lasciato intendere il presidente degli Stati Uniti, visto che la Russia continua a finanziare i suoi sforzi bellici anche attraverso la vendita di petrolio. In questo contesto – dominato dalla figura di Trump, ma anche dalle tante incertezze che segnano questo cambio della guardia alla Casa Bianca – il nostro Paese non ha al momento un ruolo diplomatico specifico. Kiev è comunque tornata a chiedere a Berna la disponibilità ad assumere il compito di rappresentare i suoi

interessi diplomatici in Russia, più o meno quello che la Svizzera svolge ad esempio tra Stati Uniti e Iran. Un ruolo per facilitare i contatti tra Paesi nemici che Mosca si è finora sempre rifiutata di accordare a Berna, visto che a suo dire la Svizzera ha ormai perso lo statuto di Paese neutrale, per essersi schierata dalla parte di Kiev e dell’Occidente. A Davos Ignazio Cassis ha anche incontrato la ministra degli esteri finlandese Elina Valtonen. La Finlandia al momento presiede l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ruolo che nel 2026 verrà assunto dalla Svizzera. La nostra diplomazia sarà dunque presto chiamata a dirigere le operazioni di questa organizzazione che già in passato ha avuto un ruolo di primo piano nella ricerca della pace in Ucraina, dopo i primi scontri armati del 2014, e prima ancora nei Paesi dell’ex Jugoslavia.

A Davos comunque non si è parlato solo di Ucraina e dell’invasione russa di questo Paese. C’è stato spazio anche per una delle leve classiche della nostra diplomazia, quella commerciale. Il nostro ministro dell’economia Guy Par-

melin ha siglato due accordi di libero scambio, con il Kosovo e con la Thailandia. Due intese non certo di primo rango ma che aumentano il numero di queste convenzioni. Stando alla Seco, la Segreteria di Stato per l’economia, il nostro Paese dispone al momento di 35 accordi di libero scambio, a cui vanno aggiunti quelli con l’Unione europea e quelli con l’Associazione europea di libero scambio. Su questo fronte, a detta dello stesso Parmelin, il 2025 sarà caratterizzato soprattutto dal rinnovo dell’accordo commerciale tra il nostro Paese e la Cina, che è in vigore da oltre dieci anni.

Gli Usa sono il partner commerciale più importante con cui Berna non ha ancora concluso un accordo di libero scambio, dice la Seco

Un dossier che è destinato a suscitare parecchie polemiche interne, tra chi mira a intensificare le relazioni commerciali con Pechino e chi invece mette in guardia sul mancato ri-

spetto dei diritti delle persone da parte del regime cinese. Da marzo Berna riaprirà queste trattative, una sorta di via svizzera verso la Cina, e viceversa. Un rapporto con Pechino che diversi altri Paesi ci invidiano ma che internamente non mancherà certo di far discutere. Accordi commerciali che al momento rappresentano una sorta di contromisura alle minacce statunitensi di imporre dazi e barriere doganali un po’ dappertutto nel mondo. Una strategia del «bastone» che un The Donald decisamente su di giri è tornato a ripetere anche nel suo infuocato collegamento video con Davos, alzando i toni in particolare contro l’Unione europea e le sue pratiche commerciali. Una dinamica in cui anche il nostro Paese potrebbe venir risucchiato.

E qui va detto che gli Stati Uniti sono diventati nel corso del 2023 il mercato al mondo che più importa beni e servizi di origine elvetica. Una bilancia commerciale in attivo per la Svizzera, che rischia di non piacere per nulla alla Casa Bianca. Da notare che gli Stati Uniti sono al momento – così ricorda la Seco – il «partner

commerciale più importante con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo di libero scambio». Tornando al Forum economico mondiale di Davos, va detto che c’è stato spazio pure per le nostre relazioni con l’Unione europea, dopo la conclusione delle trattative per i bilaterali del futuro. Poche le novità al momento su questo fronte, che ha visto Karin Keller Sutter incontrare la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e Ignazio Cassis dialogare nuovamente Maros Sefcovic, l’uomo di Bruxelles in questi negoziati. Il ministro ticinese ha offerto al commissario europeo una fondue al formaggio, in nome di una diplomazia che al Wef si confonde spesso anche con l’arte culinaria, e pure viti-vinicola. E qui, in conclusione, ci sono da segnalare le scelte gastronomiche della presidente della Confederazione. A Davos Karin Keller-Sutter è stata vista più volte al ristorante della Migros, con tanto di vassoio in mano, intenta a scegliere gli ingredienti del suo pasto. Un’immagine di sobrietà, lassù tra i nomi più blasonati, e facoltosi, di questo pianeta.

Svizzera ◆ Il 9 febbraio si vota sull’iniziativa «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta», le ragioni pro e contro

Alessandro Carli

Il 9 febbraio prossimo Popolo e Cantoni dovranno decidere se ridurre, entro 10 anni, l’impatto ambientale della Svizzera per rispettare i limiti naturali della Terra. È quanto chiede l’iniziativa popolare dei Giovani Verdi «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)», riuscita nel febbraio del 2023. Il progetto vuole ancorare nella Costituzione il rispetto dei «limiti del pianeta», superati i quali le risorse naturali della Terra, in determinati settori come il clima o la biodiversità, non sono più in grado di rigenerarsi. Esige che l’economia svizzera, comprese le sue importazioni, rientrino nei citati limiti naturali. Per raggiungere questo obiettivo, la proposta modifica costituzionale non indica tuttavia misure specifiche, quali prescrizioni, divieti e incentivi, ma affida questo arduo compito al legislatore.

L’iniziativa avrebbe troppe ed eccessive conseguenze economiche e sociali, sottolineano Governo e maggioranza parlamentare. Essi respingono dunque il progetto, tra l’altro perché la Costituzione già annovera disposizioni equilibrate per promuovere la sostenibilità. In una fase transitoria comporterebbe un notevole aumento degli oneri a carico di Confederazione e Cantoni. L’iniziativa per la responsabilità ambientale – secondo i promotori – chiede qualcosa che dovrebbe essere ovvio: conservare le basi della vita umana. Per lodevole che sia, questa richiesta appare ai contrari poco realistica, parecchio utopica. Comporterà prescrizioni e divieti che avranno ripercussioni sullo stile di vita della popolazione e che non saranno «socialmente sostenibili». La proposta non convince, tanto che – secondo i sondaggi – ha poche

possibilità d’essere accolta in votazione, visto anche lo scarso interesse che suscita. Stando al comitato d’iniziativa, i limiti naturali del pianeta sono punti di riferimento ecologici, definiti da scienziati ed esperti, che l’attività umana è chiamata a non superare per non correre il rischio di sbilanciare irreversibilmente la Terra e raggiungere punti di non ritorno. Se il testo in votazione dovesse essere accolto, la Svizzera sarebbe tenuta a ridurre gli impatti ambientali causati dal consumo nazionale. L’obbligo di diminuire drasticamente il consumo verrebbe applicato in sei settori: il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il consumo d’acqua, l’utilizzazione del suolo, l’inquinamento atmosferico, nonché le immissioni di azoto e fosforo. Per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa – che rientra negli sforzi volti ad abbandonare le energie fossili come petrolio, gas naturale e carbone – le emissioni di gas serra tra 10 anni dovrebbero essere ridotte di oltre il 90%, la perdita di biodiversità dovrebbe diminuite di circa il 75% e l’immissione di azoto dovrebbe essere dimezzata. I fautori dell’iniziativa sottolineano che la nostra economia consuma molte più risorse di quelle che la natura riesce a rigenerare. Ricordano le catastrofi naturali estreme che si verificano con sempre più frequenza come inondazioni, siccità e scioglimento dei ghiacciai. Occorre dunque adottare provvedimenti. Per i sostenitori dell’iniziativa non si deve più dare la precedenza ai profitti a scapito dell’ambiente e della popolazione. Per questo motivo difendono un sistema economico che garantisca un’equa ripartizione delle risorse naturali e che dia la precedenza al principio secondo cui «chi inquina paga», poiché non spetta alla collettività assumere i costi dei danni ambientali. La sostenibilità dell’economia e della società deve diventare una priori-

tà collettiva. L’iniziativa è sostenuta a sinistra dai Verdi, dal Partito socialista e dalla Gioventù socialista. È appoggiata anche da organizzazioni ecologiste come Greenpeace, Uniterre (movimento sindacale contadino), l’Associazione dei piccoli contadini e le Anziane per il clima, nonché da 80 scienziati svizzeri e dal Partito evangelico. In Parlamento, i Verdi e il Ps erano i soli a difendere il progetto. Hanno inutilmente cercato di far passare un controprogetto diretto che riprendeva il resto dell’iniziativa ma che non conteneva alcun termine di attuazione.

Dato che è l’unico oggetto in votazione, per la campagna è stato annunciato l’investimento di 684 mila franchi. Per difendere il loro progetto, secondo il Controllo federale delle finanze, i sostenitori hanno preventivato 233’500 franchi, di cui 174’500 messi a disposizione dai Giovani Verdi, promotori dell’iniziativa. Greenpeace ha messo sul piatto 59’000

franchi. A nome dello schieramento opposto, il PLR ha comunicato che si è deciso di sborsare 450’000 franchi, di cui 290’000 messi a disposizione da economiesuisse, 100’000 dall’USAM e 50’000 dai proprietari immobiliari svizzero tedeschi. Ma qual è la posizione degli oppositori? Riconoscendo la necessità di preservare le risorse naturali del pianeta, Governo e Parlamento ricordano che da decenni la Confederazione dà grande importanza alla protezione dell’ambiente e intende proseguire su questa via. «Acqua pulita, aria fresca e un suolo fertile sono la base della vita» e stanno a cuore anche al Consiglio federale, ha sottolineato Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Datec). La sostenibilità del nostro Paese si basa su ecologia, economia e socialità. Orbene – ha aggiunto il ministro dell’ambiente – questi elementi hanno portato stabilità e prosperità

alla Svizzera. A suo modo di vedere, un «sì» all’iniziativa dei Giovani Verdi metterebbe in pericolo questo modello di successo: per giustificata che sia, la responsabilità ambientale avrebbe il sopravvento sull’economia e il benessere della popolazione. Inoltre l’iniziativa va troppo lontano: con il suo periodo di attuazione di 10 anni, troppo corto, provocherebbe costi considerevoli per tutti. Questo breve lasso di tempo –per Rösti – imporrebbe alla Svizzera di adottare provvedimenti rigorosi, che avrebbero conseguenze gravi per l’economia e la società. I prodotti e i servizi destinati al mercato elvetico sarebbero sottoposti a esigenze più severe rispetto a quelli destinati al mercato estero. Molte aziende dovrebbero adattare la loro produzione o abbandonare dei prodotti. Di conseguenza il mercato svizzero potrebbe diventare meno attraente, costringendo le aziende ad andarsene. Il consumo subirebbe restrizioni nei settori dell’alimentazione, dell’alloggio, dell’abbigliamento e della mobilità. In sostanza, gli oppositori temono un’esplosione dei prezzi e una diminuzione del tenore di vita. A farne le spese sarebbero soprattutto i ceti meno abbienti, proprio perché molti beni di consumo quotidiano diverrebbero più cari.

Secondo il consigliere federale Albert Rösti, sostenuto dalla netta maggioranza parlamentare, il costo dei provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’iniziativa dei Giovani Verdi sarebbe insopportabile. La Costituzione già annovera disposizioni per incoraggiare lo sviluppo sostenibile e cercare di conservare, nel limite del possibile, le basi naturali della vita, senza minare gli interessi della popolazione. È giusto che il campanello d’allarme degli iniziativisti risvegli le coscienze, ma non deve creare più problemi di quanti ne vuole risolvere.

La consulenza della Banca Migros ◆ I fondi sono un modo ideale per accedere al mondo degli investimenti, ecco perché

Sì, è una buona idea. I fondi sono particolarmente adatti per entrare nel mondo degli investimenti perché non richiedono conoscenze ed esperienze approfondite in fatto di gestione dei titoli. Inoltre di solito è possibile cominciare già con piccoli importi. I fondi sono come grandi contenitori in cui un gran numero di investitrici e investitori versa congiuntamente i propri soldi. Il denaro viene investito in diverse classi di asset, ad esempio in azioni, obbligazioni o immobili. Di conseguenza il rischio è ampiamente distribuito: se un titolo non ha un rendimento ottimale può essere compensato da altri titoli del fondo che hanno un andamento migliore. L’obiettivo di un fondo è combinare abilmente dei titoli in modo da generare un rendimento sul capitale investito.

Dei gestori esperti si occupano di amministrarlo. Sono loro a decidere su quali titoli investire, sulla base della strategia d’investimento del rispettivo fondo. Se ad esempio si tratta di un fondo azionario orientato alla crescita, la scelta cade in genere su azioni di società tecnologiche che si ritiene possano registrare in futuro una crescita del fatturato e degli utili superiore alla media.

La propensione al rischio influisce sul rendimento

Le opportunità di rendimento sono più o meno elevate a seconda del profilo di rischio del fondo in questione. Alcuni fondi azionari, ad esempio, investono in mercati volatili o in setto-

ri specializzati come la tecnologia o i mercati emergenti. Puntando su tali fondi azionari si possono ottenere rendimenti più elevati ma anche subire perdite maggiori. A differenza dei fondi azionari ad alto rischio, quelli obbligazionari presentano minori fluttuazioni del valore, a fronte però di rendimenti nettamente inferiori.

Quindi, per decidere il tipo di fondo più indicato occorre definire la capacità di rischio e la propensione al rischio individuali in relazione agli obiettivi d’investimento.

Importante: un fondo comporta anche fluttuazioni del patrimonio. Per compensare le perdite temporanee è quindi consigliabile investire il più possibile a lungo termine: minimo quattro anni, meglio ancora se dieci. Quanto più elevata è la quota aziona-

ria del fondo, tanto più lungo dovrebbe essere l’orizzonte d’investimento.

Consiglio

Con un piano di risparmio in fondi presso una banca può fare prelevare regolarmente un importo fisso dal suo conto e investirlo in un fondo. Questo la aiuta a creare una routine di risparmio. Richiedi una videoconsulenza gratuita Pubblicità di un servizio finanziario ai sensi della LSerFi.

Spunti di storia ◆ Dalla guerra arabo-israeliana (1948) al tragico 7 ottobre 2023, con il terribile conflitto a Gaza (e non solo)

Alfredo Venturi

Una tregua ha sospeso (o quasi, vedi operazione «Muro di ferro» di Israele in Cisgiordania) le ostilità nella Striscia di Gaza, e una volta ancora il conflitto fra Israele e Palestina è affidato a un problematico processo di pace. Si vedrà fra alcune settimane, al termine della prima fase dell’intesa, se la novità nasconde dentro di sé il prezioso tesoro della pace. Purtroppo la storia del Medio Oriente ci costringe al pessimismo: come mettere d’accordo due controparti separate da un pregiudizio così radicale? Ci sono di mezzo due visioni opposte. Secondo quanto ci racconta la politologia, gli elementi costitutivi di uno Stato sono un territorio, un popolo e un sistema legislativo. Ma che fare quando sullo stesso territorio sgomitano due popoli, ognuno dei quali desideroso di localizzarvi la propria legge?

Nel 1993 Arafat riconobbe – con una comunicazione ufficiale al primo ministro Rabin – lo Stato d’Israele e il suo diritto all’esistenza

È proprio questo il caso di quella tormentata parte del mondo nella quale convivono due gruppi che le vicende della storia hanno reso nemici. Sono contrapposti per etnia, religione e cittadinanza: da una parte ebrei che sono insieme israeliti e israeliani, dall’altra arabi che si riconoscono nella tradizione musulmana e nell’identità palestinese. La loro coesistenza così difficile da rasentare l’impossibilità ha provocato quattro guerre e un diabolico intreccio di sanguinoso terrorismo e spietata repressione, ha reso il Medio Oriente l’area più infiammabile del pianeta e da sempre tiene il mondo col fiato sospeso.

Eppure la diplomazia si è sempre affaccendata attorno a quella che viene definita «questione palestinese». È impossibile dimenticare quel settembre 1993, quella stretta di mano fra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, il presidente dell’OLP che aveva proclamato l’indipendenza della Palestina, davanti a un raggiante Bill Clinton, il presidente americano che aveva scommesso sulla pace. Le controparti avevano appena firmato gli accordi negoziati segretamente a Oslo, e la grande disputa mediorientale sembrava finalmente archiviata. Ma l’illusione durò poco, giusto il tempo necessario agli intransigenti per affilare le armi e riprendere la lotta. Rabin uscirà da questa vicenda con il premio Nobel per la pace e con una condanna a morte da parte della destra sionista: pagherà infatti con la vita, vittima di un nazionalista israeliano, la sua volontà di districare finalmente il nodo palestinese.

Non era la prima volta che davanti alla Casa Bianca di Washington statisti ebrei e arabi celebravano significativi progressi nel secolare dissidio che per interminabili decenni ha insanguinato il Medio Oriente. Quattordici anni e mezzo prima degli accordi di Oslo, precisamente nel marzo 1979, un altro primo ministro d’Israele, Menachem Begin, e il presidente egiziano Anwar al-Sadat si scambiarono una storica stretta di mano in quel luogo simbolico davanti al presidente degli Stati Uniti, all’epoca Jimmy Carter. Sadat e Begin avevano firmato quello che per decenni era parso impossibile, un trattato di pace fra Israele e la massima potenza

militare del mondo arabo. Le due delegazioni lo avevano negoziato in rigoroso segreto nella quiete protetta di Camp David. Per effetto di quel trattato l’Egitto recuperò il Sinai, che gli israeliani avevano occupato nell’ottobre del 1973 durante la guerra dello Yom Kippur.

La pace di Camp David pose fine al coinvolgimento diretto degli Stati arabi nella lotta contro Israele.

Quattro guerre erano state combattute, con un bilancio impressionante di lutti e devastazioni. La prima era esplosa nel 1948, subito dopo la proclamazione dello Stato d’Israele da parte di David Ben Gurion sulla base di una risoluzione delle Nazioni Unite che spartiva la Palestina in due Stati e prevedeva per Gerusalemme uno statuto speciale. Accetta-

ta dagli ebrei, questa sistemazione fu respinta dal mondo arabo nel suo insieme. Contrari alla spartizione della Palestina alcuni Stati, l’Egitto, la Siria, la Transgiordania, l’Iraq e il Libano, invasero in armi la nuova creatura politica.

Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento si estese il ricorso al terrorismo da parte di militanti palestinesi

Il neonato Israele resse l’urto e le sue forze armate penetrarono a loro volta nei Paesi nemici. L’anno dopo i trattati di pace assegnarono allo Stato ebraico più territorio di quanto fosse previsto dalla risoluzione Onu. In

particolare gli concessero la preda più ambita, Gerusalemme ovest.

A dare un drammatico contenuto demografico alla nascente questione palestinese alcune centinaia di migliaia di profughi arabi si rifugiarono negli Stati confinanti, in pratica destabilizzandoli al punto da provocare reazioni violente come il «Settembre nero» in Giordania, che a sua volta destabilizzò il Libano dove i profughi in fuga da Amman avevano cercato scampo. Il conflitto Israele-Palestina coinvolse così la «Svizzera del Medio Oriente», come il Libano era stato chiamato fino a quel momento per la sua florida pace sociale e la pacifica coesistenza interreligiosa. Non a caso si affacciava in quegli anni alla ribalta delle cronache una carismatica figura di uomo di guerra, il generale israelia-

Il generale

no Moshe Dayan, che avrà un ruolo centrale nei conflitti seguenti. Negli anni Settanta e Ottanta del Novecento si estese il ricorso al terrorismo da parte di militanti palestinesi divisi fra numerose organizzazioni. Nello Stato ebraico gli arabi erano ormai rimasti in netta minoranza.