10 minute read

L’Amministrazione provinciale di Cuneo e gli “eventi straordinari” di un secolo fa

Aldo A. Mola

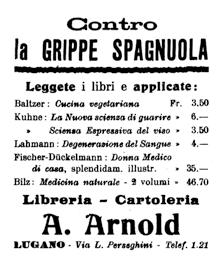

Advertisement

L’Amministrazione provinciale di Cuneo e gli “eventi straordinari” di un secolo fa

La pandemia da Covid-19 tuttora in corso livello nazionale sono pressoché sta determinando novità signi cative pari a quelli contati dall’inizio nel mondo del lavoro, dalle ripercussioni della pandemia in corso. ancora da valutare, anche perché l’unica La differenza cospicua sta nel certezza odierna è la mancanza di previsioni fatto che 63 anni orsono le af dabili sullo scenario da qui a sei o dodici scuole furono chiuse per alcuni mesi. Malgrado fantasiosi algoritmi, si procede a giorni, mentre gli uf ci pubblici tentoni, anche per la uidità del sistema deci- rimasero aperti e le “fabbriche” sionale di vertice (Governo centrale, Ministeri, continuarono a produrre, malRegioni e via discendendo per li rami), preoc- grado le assenze per malattia. cupantemente lontano dalle urgenze cogenti di Lo sguardo inizia a volgersi più quello produttivo. all’indietro: quale fu la condotta Perciò, con signi cativo ritardo, vengono tentati politico-amministrativa dinanzi raffronti fra l’azione odierna dei poteri politi- alla diffusione della febbre detta co-amministrativi e quelli messi in campo nel “spagnola” (H1N1), divampata 1957 a fronte dell’“asiatica”. Al momento (luglio anche in Italia dall’ottobre 1918 2020) si constata che i morti per milione di abi- alla ne del 1919? tanti fatti registrare da quella severa epidemia a Malgrado le importanti opere di Quale fu la condotta politico-amministrativa dinanzi alla diffusione della febbre detta “spagnola”, divampata anche in Italia e nella Granda dall’ottobre per la penuria di studi, a sua volta dipendente dalla

Riccardo Chiaberge (2016), e i recenti saggi di Francesco Cutolo, la risposta è molto dif cile per la penuria di studi, a sua volta dipendente dalla mancanza di un quadro statistico af dabile. Ma vale anche per le maggiori opere, come quella meritoria di Laura Spinney (“L’epidemia che cambiò il mondo”, trad. Marsilio, 2018) e la brillante “Storia delle epidemie” di Stefan Cunha Ujvari (ed. Odoya). Anche in provincia di Cuneo la “spagnola” mieté vittime. Essa venne fronteggiata dalle Amministrazioni comunali, raggiunte dalle direttive impartite

dalla Direzione generale della salute, incardinata nel Ministero dell’interno e quindi tramite i prefetti, i cui bollettini sono di dif cile reperimento. A conferma della dif coltà di tracciare il quadro d’insieme valga l’assenza di un capitolo su igiene e sanità tra gli “Studi sull’ottavo secolo della città” raccolti da Michele Calandri e Mario Cordero in “Novecento a Cuneo” (ed. 2000). Per quanto possa sorprendere, mancò del tutto l’intervento del principale “governo locale”, l’Amministrazione provinciale. Se ne fosse stata incaricata, molto probabilmente la Provincia avrebbe svolto un ruolo di coordinamento e di impulso, anche perché era politicamente e culturalmente attrezzata per cogliere le urgenze della popolazione di spicco e per individuare gli strumenti per intervenire. All’epoca (1918-1919) il Consiglio provinciale di Cuneo era composto di 60 membri, quindici per ogni circondario (Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo). Vi sedevano personalità di spicco a livello nazionale. Il Consiglio era presieduto da Giovanni Giolitti, già quattro volte presidente del Consiglio dei ministri, espertissimo di questioni sanitarie, af ancato da Eugenio Rebaudengo, senatore, e dal marchese Marco di Saluzzo, senatore, colonnello di Stato maggiore e dalla Deputazione provinciale, guidata dal cavaliere del lavoro Sebastiano Lissone (1852-1924, consigliere dal 1882), chimico illustre e promotore di studi scienti ci. Il Consiglio contava altri senatori, deputati, aristocratici e medici dal comprovato impegno lantropico. Tra le Commissioni direttamente o indirettamente destinate a occuparsi di questioni sanitarie l’Amministrazione provinciale contava quella del Manicomio provinciale sito in Racconigi (presieduta da Donato Colombo, af ancato dai conti Incisa di Santo Stefano e Galateri di Genola e, tra altri, dal giovane Giovanni Battista Imberti, futuro deputato e sindaco di Cuneo) e della sua succursale in Cuneo, nonché quelle di Sorveglianza per l’ospizio provinciale dei trovatelli; di Bene cenza e assistenza pubblica; dei Ricoveri di mendicità e contro i danni dell’alcolismo. Le corpose relazioni annuali del direttore del Manicomio di Racconigi (all’epoca Cesare Rossi) e del medico delle succursali cuneesi (“Angeli” e “Cottolengo”, scritte dal famoso Sera no Arnaud, il “medico dei poveri”), complete di informazioni analitiche sul personale, documentano la preparazione e la dedizione degli amministratori e del personale dipendente. Però l’assenza di temi direttamente afferenti a igiene, sanità e ospedali del cuneese nei verbali del Consiglio provinciale (ogni anno oltre 400 ttissime pagine a stampa su due colonne e una miriade di tabelle) indica che l’Amministrazione si attenne alle sfere di propria competenza, sia perché nessuno l’autorizzò a oltrepassarle, sia perché già faticava a tenere i conti in ordine, ferma nel principio invalicabile del rigoroso pareggio di assumere bilancio. sorprendere, mancò l’intervento del principale “governo locale”, l’Amministrazione provinciale. Se ne fosse stata incaricata, la Provincia avrebbe potuto svolgere un ruolo di coordinamento e di impulso, anche perché era politicamente e culturalmente attrezzata per cogliere le urgenze della popolazione di spicco e per individuare gli strumenti per intervenire

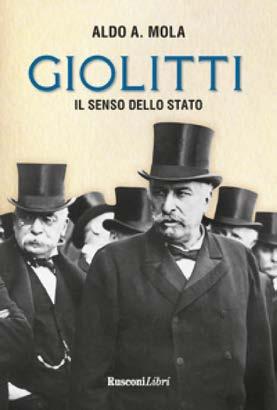

Negli anni della “spagnola” (1918-1919) il Consiglio provinciale di Cuneo era composto da sessanta membri, quindici per ogni circondario (Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo). Vi sedevano personalità di spicco a livello nazionale. Il Consiglio era presieduto da Giovanni Giolitti [foto], già quattro volte presidente del Consiglio dei ministri, espertissimo di questioni sanitarie. Nelle altre immagini di queste pagine: foto d’epoca e ritagli di giornale relativi alla pandemia mondiale di un secolo fa

Questo però non vuole affatto dire che il Consiglio provinciale mancasse di attenzione dinnanzi a “eventi” che si ripercuotevano sulla popolazione, né di capacità programmatiche per fronteggiarle. Lo si vide proprio nel 1918 quando il Consesso cuneese venne a sollecitato a costituire una Commissione di studio per «uscire dalla ristretta cerchia in cui si dibatte da anni» e per «entrare in un campo di azione più moderno e più coraggioso». L’impulso venne da Giuseppe Ghio, dal 1910 rappresentante del mandamento di Carrù in successione al notaio G.B. Reyneri. Capo la della sulfurea associazione “Giordano Bruno”, che contava sezioni ad Acceglio, Bra (ove era console delegato Carlo Rava, protagonista di « erissime battaglie contro i clericali») e Mondovì ed esponente del Libero Pensiero sin dal suo ingresso, Ghio aveva sollecitato il Consiglio a riunirsi con maggior frequenza, data la mole delle sue competenze. In risposta alla sua “mozione” del 12 dicembre 1918, l’indomani Giolitti in persona nominò i componenti di una Commissione “per gli studi del dopoguerra” proposta da Ghio: Marcello Soleri, Uberto Govone, G.B. Imberti, Lorenzo Craveri e Ghio stesso, af ancati da componenti della Deputazione provinciale (Paolo Enrico, Galateri, Lissone, Guido Viale), nonché da rappresentanti degli

Il professor Aldo A. Mola di recente ha aggiunto alla sua vasta produzione di saggi storici il volume “Giolitti-Il senso dello Stato” (“Rusconi libri”). In questa importante e attesa biogra a, frutto di quarant’anni di studi, l’autore si sottrae alla tentazione di risolvere Giovanni Giolitti (Mondovì, 1842-Cavour, 1928) nell’età cui dette il nome per consegnarci il ritratto vivo e complesso di una personalità nuova e diversa da quella che tanti credono di conoscere interessi industriali, agricoli e commerciali: il presidente della Camera di commercio, on. Marco Cassin, il cav. Carlo Remondino (agrari), il cav. Bongiovanni (of cine e fonderie), Luigi Burgo (cartiera e industria idroelettrica), Roberto Lepetit, titolare dell’omonima impresa chimica di Garessio, l’ing. Elvio Soleri, fratello di Marcello e membro del Comitato piemontese per lo sviluppo dell’industria idroelettrica delle elettriche, il teologo Gianbattista Cavallotti e il segretario generale dell’Amministrazione provinciale, avvocato Emidio Siccardi. Otto mesi dopo, l’11 agosto 1919, la Commissione generale presentò le conclusioni sue, cui seguirono quelle delle tre sottocommissioni costituite al suo interno e irrobustite con la nomina di membri aggregati: per i lavori pubblici, l’agricoltura e, particolarmente proiettata verso il futuro, «per lo studio del problema industriale del dopoguerra e per l’impiego dell’energia elettrica spettante alla Provincia sugli impianti della Majra». Questa in premessa si dichiarò ispirata ai concetti di socializzazione e di statalizzazione «spinti innanzi dalla guerra» e che «altrimenti non sarebbero usciti dallo stato embrionale e teorico» e, come auspicato anche da Giolitti, sollecitò a riconoscere le Province quali enti regionali «con particolari attitudini a esercitare un’azione non possibile a Governo e a Comuni, a favore del progresso industriale ed agricolo delle regioni, a cui competono ordinariamente caratteri etnici (sic) ed industriali alquanto uniformi» con la possibilità di «soluzioni comuni per particolari questioni». Convenne però che, a differenza dei Comuni, forti di una lunga tradizione di gestione diretta di aziende municipalizzate, le Province non erano attrezzate per la conduzione di imprese industriali. L’assenza dai suoi lavori di Burgo e di Lepetit (uno per impegni, l’altro per motivi di salute) non confortò le speranze di Ghio. La sottocommissione si concentrò sull’ipotesi di concorrere all’esercizio della vastissima rete tramviaria, all’epoca gestita dalle Compagnie Piemontese, Astese-Monferrato, dalla ditta Vigna-Taglianti e dal Consorzio Mondovì-Santuario-San Michele e prospettò la contrazione di mutui ovvero prestiti a obbligazione per ampliare e potenziare i servizi, indispensabili per il suo vastissimo territorio. Parimenti interessanti risultano le proposte di impiego dell’energia elettrica del Maira, anche a bene cio dell’agricoltura, grazie ai moderni sistemi di sollevamento meccanico delle acque a

La Commissione presentò le conclusioni nell’agosto del ’19, cui sottocommissioni per i lavori pubblici, l’agricoltura e, particolarmente proiettata verso il futuro, «per lo studio del problema industriale del dopoguerra e per l’impiego dell’energia elettrica spettante alla Provincia sugli impianti della Majra»

uso irrigazione. Ghio tentò di imprimere un’accelerazione passando dai propositi all’azione, ma il Consesso era alla vigilia del rinnovo generale e del mutamento profondo del suo assetto con l’ingresso di rappresentanti di partiti quali il socialista e il popolare (cattolico), anche in subordine alle possibili ripercussioni dell’introduzione del riparto proporzionale dei seggi sulla base dei voti riportati dalle liste (15 agosto 1919), in forza del quale anche consiglieri da tempo eletti (era il caso del monregalese Giambattista Bertone e di Galateri, espressione del Partito popolare) assunsero valenza diversa dal passato. Gli esiti più signi cativi del rinnovo del Consesso si ebbero nel 1921, quando Giolitti assunse la guida dell’elaborazione dello Statuto dell’istituendo Consorzio provinciale contro la tubercolosi illustrato da Lissone. Organizzato sulla base di dispensari antitubercolotici, sanatori e ospedali di isolamento per tubercolotici più gravi o di reparti di isolamento negli ospedali comuni, esso previde una vasta «lotta contro le cause predisponenti alla tubercolosi con propaganda nelle scuole, nelle of cine, nei pubblici impieghi». Altrettanto importante fu l’istituzione dell’Uf cio provinciale del lavoro con circoscrizione regionale intercomunale e comunale teso a «studiare le diverse manifestazioni della vita economica agricola, industriale e operaia della provincia, allo scopo di agevolare la soluzione di tutti i problemi chi vi si riferiscono, raccogliendo dati statistici, contratti di lavoro e consuetudini locali». In soli venti articoli, lo Statuto ebbe il sostegno dei liberali (Cassin, Bassignano), dei popolari e del socialista Domenico Chiaramello che raccomandò l’incorporazione nel nuovo Uf cio di quello già attivato dal Comune di Cuneo, per evitare dispersione di energie. A conclusione si può osservare che neppure dopo la devastante esperienza della “spagnola” la normativa conferì all’ente Provincia i poteri per fronteggiare epidemie in uenzali dalle conseguenze letali di massa, mentre tutto lascia ritenere che Giolitti assunse la guida dell’elaborazione dello Statuto dell’istituendo Consorzio provinciale contro la tubercolosi organizzato sulla base di dispensari antitubercolotici, sanatori e ospedali di isolamento per malati più gravi o di reparti di isolamento negli ospedali comuni

l’Amministrazione provinciale (non solo di Cuneo, ma sicuramente proprio quella cuneese) avesse una dirigenza pienamente capace di farsene carico, se ne avesse avuto il potere e i mezzi nanziari all’altezza del compito.

Bios Management vi augura buone vacanze

BIOS MANAGEMENT SRL

Sede Legale:

Corso Piave, 174 - 12051 Alba (CN) Partita Iva e Codice Fiscale 03029760042

Milano Torino Parigi

Performance Management,

Business Analytics e Corporate Finance

Il giusto supporto per una ripartenza e definire le nuove priorità del business

Bios Management TAKE CARE OF YOUR BUSINESS