Barreras de

acceso

a

los

servicios de salud: Tres regiones geoculturales del Perú

Maritza Pintado Caipa

Becaria del Atlantic Institute para la Equidad en la Salud Cerebral

Oscar Ramírez

Becario del Atlantic Institute para la Equidad en Salud

Alex Kornhuber

Becario del Atlantic Institute para la Equidad en la Salud Cerebral

Kate Irving

Catedrática de Enfermería Clínica, Dublin City University

Introducción

El Perú es uno de los países más diversos del mundo, dividido en tres regiones geoculturales marcadas: la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía; cada una de las cuales incorpora un conjunto único de características que influyen en la salud de sus poblaciones. La diversidad peruana debe medirse a través de variables culturales y étnicas (60% mestizos, 22% quechuahablantes, 20% blancos, 6% negros, mulatos, zambo o afroperuanos, 2,4% aymaras, y un pequeño porcentaje de indígenas amazónicos), las variables lingüísticas incluyen 47 lenguas: 43 amazónicas, tres andinas y una europea; el español es la lengua oficial junto con el quechua y el aymara

Las prácticas nutricionales y culinarias, así como las variables ambientales, geográficas y de los sistemas de creencias, influyen en el desarrollo económico, las oportunidades de vida, la salud y el bienestar de las comunidades Está bien documentado que el acceso a los servicios de salud tiene deficiencias sistémicas (1) y que el sistema de salud pública del Perú, en general, sufre –desde hace décadas– insuficiencias en su gestión, financiamiento y en sus funciones de observación epidemiológica. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, no siempre se considera la diversidad y ello repercute directa o indirectamente en la calidad de los servicios de salud y sus resultados.

En la actualidad, la mayor parte de la información disponible sobre salud proviene de encuestas e informes que se basan en especificaciones técnicas, económicas y sociales, realizadas –principalmente– en zonas más urbanizadas y con mejor acceso, sin considerar las dimensiones de la diversidad del país. Por ello, este informe intenta responder a estos vacíos de información y –también– aborda la escasa data sobre la percepción de acceso a la salud en las poblaciones más desatendidas del Perú, generalmente ubicadas en entornos rurales o no urbanizados de la costa, sierra andina y selva amazónica.

Además, este informe se apoya en la fotografía como herramienta potente hacia una mayor conciencia social y empatía con realidades distantes y variadas. Tanto las ciencias médicas como la fotografía buscan observar y comprender meticulosamente a los seres humanos, aunque a través de métodos diferentes; sin embargo, creemos que esta colaboración puede conducir a percepciones, ideas y soluciones novedosas.

1- San Regis, pequeña localidad amazónica del distrito de Nauta, en la región de Loreto, a la que solo se accede en barco

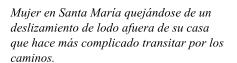

2- Santa María es una barriada del distrito de San Juan de Miraflores (SJM), situado en el connurbano de la capital, Lima

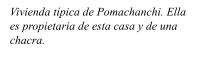

3- El pueblo de Pomacanchi pertenece a uno de los siete distritos de la provincia de Acomayo, en la región Cusco, sur andino del Perú.

Contexto peruano

El Perú ha atravesado por una década de lento crecimiento (2014-2024), caracterizada por la creación de empleos precarios y el aumento de la pobreza en 1,5% durante el último año (un tercio de la población vive en situación de pobreza o pobreza extrema), en marcado contraste con la década anterior (2004-2013), de crecimiento económico sostenido En los últimos años, la inestabilidad política del Perú –seis presidentes en los últimos seis años y tres ex presidentes encarcelados– ha añadido otra capa de complejidad a sus transformaciones sociales, económicas e institucionales, que, junto con el cambio climático, hacen del Perú un país altamente vulnerable

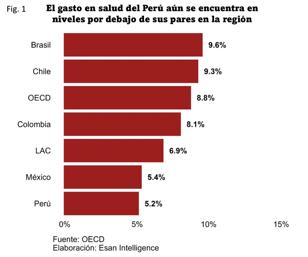

El gasto en salud del gobierno peruano, en relación al PBI, ha estado por debajo del promedio regional (6,9%) y por debajo del promedio de 9,3% que tienen los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Para 2024, se ha asignado un incremento presupuestario del 9,2% respecto al año anterior; sin embargo, históricamente, gran parte de este presupuesto acaba por no alcanzar sus objetivos (entre el 50% y el 75%) debido a una gestión ineficiente (5). Así, en 2022, el 87,4% de los centros de atención primaria tenían una capacidad inadecuada, como infraestructuras precarias y equipos obsoletos, inoperativos o insuficientes (6).

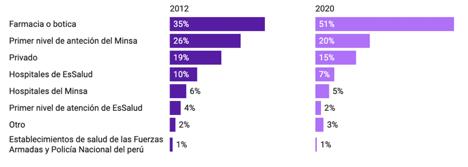

Gráfico 1

El sistema de salud en el Perú, al igual que muchos otros países latinoamericanos, tiene servicios y finanzas fragmentadas y segmentadas, lo que conlleva a respuestas deficientes

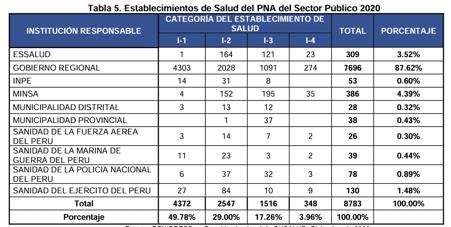

ante los problemas de salud (7). Está compuesto por dos grandes sectores, público y privado, divididos en cinco subsistemas que brindan servicios de salud a la población: MINSA, Seguro Social de Salud, Salud de las Fuerzas Armadas, Salud de la Policía Nacional e instituciones del sector privado (8) A lo largo del tiempo se han realizado esfuerzos por integrar el sistema de salud peruano, pero el marco normativo actual no corrige esta fragmentación. Por el contrario, acentúa y perpetúa la ineficiencia del Estado en la gestión de los recursos públicos, además de limitar la gobernabilidad local (9).

Tabla 1: Instituciones de salud pública

Fuente: Diagnóstico de brechas de infraestructura o acceso a servicios del sector salud, Minsa (2023).

Ya en el 2020, los ciudadanos peruanos contaban con 8783 puestos y centros de salud que conformaban la red de atención primaria del país; todos estos lugares repartidos en subsistemas. Si estos servicios de atención primaria funcionaran adecuadamente, podrían atender el 85% de los problemas de salud de la población. Sin embargo, el 94% de estos establecimientos no han mejorado su infraestructura ni equipamiento médico en los últimos cinco años (6). En la actualidad, las Direcciones Regionales de Salud son responsables de la mayoría de los puestos y centros de salud, pero dependen financieramente de los gobiernos regionales, cuyas prioridades no siempre se centran en la atención primaria (6).

Para el cuarto trimestre de 2023, aproximadamente el 90% de la población tenía acceso a algún tipo de seguro de salud. Cerca del 60% de las personas estaba solo afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), que se dirige a personas de bajos ingresos en zonas rurales y urbanas; el 30% a EsSalud, donde se encuentra la mayoría de trabajadores asalariados; y el 6% a otros seguros (de las Fuerzas Armadas o de la Policía, privados, entre otros) (10), correspondiendo estos últimos a una población con mayor poder adquisitivo en zonas más urbanizadas.

A pesar de los esfuerzos por una cobertura universal, los centros de salud no son la primera, sino la segunda opción a la que acuden los peruanos ante un problema de salud, después de las farmacias (11). Este fenómeno es más evidente en las ciudades y pueblos, por lo que cabe preguntarse: ¿A dónde acuden los pobladores de comunidades rurales o no urbanizadas desatendidas cuando buscan atención en salud?

Gráfico 2: Lugares de atención primaria

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

Tres casos de estudio sobre el acceso a los servicios de salud: Costa, sierra y selva del Perú

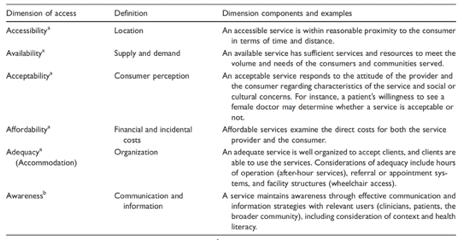

Para investigar la experiencia en torno a las barreras y percepciones en el acceso a los servicios de salud en el Perú, nos relacionamos directamente con personas en tres zonas social y geoculturalmente distintas del país En cada una de ellas, visitamos comunidades y realizamos un focus group, o grupo de discusión, dinámico con preguntas específicas y abiertas para recoger sus experiencias, perspectivas y puntos de vista; otorgando a cada participante la posibilidad de expresarse con franqueza, claridad y confianza. Para medir y describir el acceso a los servicios de salud en las tres diferentes regiones geoculturales del Perú, discutiremos este concepto en todas sus dimensiones; particularmente, a través del modelo de Penchansky & Thomas que postula las Cinco A (por sus vocablos en inglés): accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad e idoneidad1 . Estas dimensiones del acceso a los servicios sanitarios son independientes, pero están interconectadas y cada una de ellas es importante para su evaluación global.

Además de estas, un estudio posterior incorpora a la «concientización» (o “awareness”, en inglés) como otra dimensión destacada que influye en el acceso porque está vinculada al conocimiento y a la comprensión, componentes esenciales de la alfabetización en materia de salud (2) La concientización va en ambos sentidos: se requiere de un servicio que conozca el contexto local y las necesidades de la población para brindar una atención más adecuada y eficaz, y que los pacientes –o las personas, en general– tengan los conocimientos o la concientización necesarios para buscar, acceder y hacer un mejor uso de estos servicios sanitarios (3).

En el Perú, el acceso a los servicios de salud es especialmente preocupante en áreas rurales y remotas debido a problemas estructurales, tal como las disparidades socioeconómicas, las comunidades pequeñas y dispersas, las largas distancias, las carreteras sin asfaltar –o inexistentes– para llegar a estos pueblos, la escasez de mano de obra o la falta de recursos humanos capacitados. El acceso a la sanidad va más allá del uso de los servicios o la presencia de algún puesto de salud; más bien, este se determina cuando un servicio es usado por quienes lo necesitan y se benefician de este. Junto con el uso, las dimensiones en torno al acceso incluyen la consideración por las barreras, la pertinencia y la equidad al acceder a estos servicios (4).

1 Estos términos son en inglés son: accessibility, availability, acceptability, affordability, adequacy

acceso

Tomado de: Improving access: modifying Penchansky & Thomas’s Theory of Access, Emily Saurman; Journal of Health Services.

Tabla 2: Las dimensiones del

Grupos de discusión (focus groups) y comunidades

Tuvimos nuestro primer grupo de discusión en marzo de 2023 en Pomacanchi, un pueblo a 3693 msnm al que solo se puede llegar tras cuatro horas de viaje desde la ciudad del Cusco. Diez personas participaron en este grupo: dos hombres y ocho mujeres En general, los lugareños están ocupados trabajando sus tierras, con ganado y cultivos. Suelen desconfiar de los limeños, una característica histórica y política de esta región Orgullosos de su herencia como descendientes del imperio inca, resienten el centralismo limeño.

Los otros dos grupos de discusión se realizaron en junio de 2023. Primero visitamos el asentamiento humano de Santa María en el conurbano de la capital, Lima El grupo estaba conformado por 10 personas; en su mayoría, mujeres; mientras que uno de los pocos hombres era el alcalde de la comunidad de Santa María Fue difícil reclutar participantes porque estaban demasiado ocupados ganándose la vida.

Además, les preocupaba que el grupo de discusión les causara problemas o podría estar motivado por alguna intención subrepticia para desalojarlos de sus tierras Tras superar la desconfianza inicial, acordamos desayunar juntos y, quizá, este fue el principal motivo de la asistencia de algunos Al inicio, también, se dio una situación de acomplejamiento por su nivel de instrucción educativa y esto creó una mentalidad divisiva de «nosotros y ellos» que nuestro equipo tuvo que sortear Sin embargo, una vez que empezaron a hablar, compartieron abiertamente sus historias.

Luego viajamos a San Regis, una comunidad amazónica: tras un vuelo de hora y media de Lima a Iquitos, seguido de un trayecto de dos horas hasta el puerto de Nauta, desde donde nos embarcamos por el río Marañón y lo surcamos durante seis horas. Esta es la única ruta porque es costoso construir y mantener carreteras en la Amazonía, y el Estado peruano aún no ha desarrollado un sistema vial en esta parte del país.

Al grupo de discusión asistieron 10 personas: seis hombres y cuatro mujeres. La captación en esta región geocultural fue diferente a la de locaciones previas porque la gente sentía una gran curiosidad –los forasteros del pueblo– y quería reunirse con nosotros y hablar con entusiasmo. Además, los lugareños de San Regis tenían horarios de trabajo más flexibles que los de las otras dos zonas que habíamos visitado, por lo que fue más fácil fijar una hora y una fecha para el focus group.

Santa Maria

La salud en contexto

Según el Ministerio de Salud, se detectaron infecciones del tracto respiratorio y del sistema digestivo –específicamente intestinales– en las personas de Pomacanchi, Santa María y San Regis quizá debido a la deficiencia o falta de servicios básicos de saneamiento, como agua potable y desagüe. Además, tanto las poblaciones costeras como las andinas visitadas padecían de carencias nutricionales y de sus secuelas

En cuanto a las principales causas de defunción, no hay datos oficiales para San Regis, lo que demuestra que no es una prioridad para el Estado peruano, aunque se nos informó durante el trabajo de campo de que la mortalidad materna seguía siendo significativa Tanto en Santa María como en Pomacanchi las principales causas de muerte eran las infecciones respiratorias y las cardiopatías isquémicas, aunque en la localidad andina también prevalecían la cirrosis y las enfermedades hepáticas crónicas, probablemente relacionadas con el abuso del alcohol.

Pomacanchi cuenta con un centro de salud de nivel I-4 con camas para pacientes hospitalizados; ofrece una amplia gama de servicios dedicados al bienestar ambiental y a la salud familiar y comunitaria. Estos incluyen atención prenatal, perinatal y posnatal, asesoramiento nutricional integral; prevención del cáncer, pruebas rápidas y muestreo, rehabilitación; diagnóstico precoz del cáncer, cirugía ambulatoria, ecografía y radiología (13). Sin embargo, los espacios, el equipamiento y los suministros médicos son inadecuados para garantizar una atención oportuna y eficaz a los pacientes. Además, no hay suficiente personal para cubrir las demandas de la población y, por lo tanto, la atención es apresurada y mediocre.

Mientras que en San Regis, el puesto de salud de la comunidad ha sido recientemente reclasificado de I a I-2, según el sistema de clasificación del Ministerio de Salud (13) y, por lo tanto, San Regis debería contar con: servicios de salud familiar y comunitaria, salud ambiental comunitaria, dispensación de medicamentos, atención materna, evaluación y asesoría nutricional integral, diagnóstico precoz y prevención del cáncer, pruebas rápidas y toma de muestras, así como rehabilitación y cirugías ambulatorias.

Sin embargo, este centro de salud no cuenta con agua potable, electricidad ni generador, lo que limita la atención durante las horas diurnas. Cuando hay emergencias por la noche, el personal debe utilizar linternas y lámparas. Sería utópico pensar en tener aire acondicionado para hacer frente al intenso y permanente calor húmedo. Otra limitación importante es que el personal sanitario no dispone de un deslizador (o lancha rápida) ni de ningún tipo de embarcación que sirva de ambulancia y les permita desplazarse de un lugar a otro en caso de emergencia, ya sea a una pequeña comunidad o a la ciudad de Nauta para trasladar a los pacientes que necesitan de una atención más especializada.

Por lo tanto, las dificultades en el transporte son una experiencia común y diaria en las tres localidades: los residentes de Santa María deben recorrer grandes distancias para recibir atención médica básica en Lima; en Pomacanchi y San Regis, la gente se traslada a ciudades más grandes para encontrar servicios más especializados

Accesibilidad

Transportarse para acceder a mejores servicios de salud es un fenómeno constante en todos los lugares visitados. En Santa María, en las afueras de la capital del Perú, el acceso a los servicios de atención primaria de salud, en términos de tiempo, distancia y medios de transporte, resulta difícil. Esta población no cuenta con un centro de atención primaria de salud ni con personal sanitario cercano que les ayude en la prevención, el tratamiento y el control de sus enfermedades.

Para este tipo de población urbano-marginal, muchas —o la mayoría— de las personas utilizan el Seguro Integral de Salud (SIS), afiliado al Ministerio de Salud Para acceder a este servicio, deben ir a distritos más urbanizados, lo que también plantea múltiples retos debido al caótico sistema de transporte público de Lima y a la falta de planificación urbana e infraestructura Además, esto implica mayores costos, no solo en términos económicos, sino también en cuanto al tiempo, debido a las grandes distancias y al intenso tráfico Dado que Lima es la ciudad más congestionada de América Latina, es habitual que los residentes consideren que acudir al médico es una “pérdida de tiempo y dinero”

Al comparar a Santa María con Pomacanchi, notamos que esta última cuenta con un puesto de salud en el centro comunitario al que todos pueden acceder. A pesar de este servicio, si alguien necesita atención médica más especializada, debe viajar con algún familiar a la ciudad del Cusco. La mayoría de los ciudadanos de Pomacanchi no están familiarizados con la capital de la región y les resulta intimidante y extremadamente difícil hacer el viaje.

Del mismo modo, en la comunidad amazónica de San Regis, los pacientes deben desplazarse a las ciudades de Nauta e Iquitos para recibir servicios de atención médica más avanzados. Más allá de San Regis, otras pequeñas comunidades de esta zona no cuentan con centros de salud propios y el acceso es más problemático para sus habitantes. Durante los meses secos, los pequeños afluentes se secan y la ruta se vuelve más larga y ardua: primero, a pie hasta el río principal y, luego, en bote hasta el puesto de salud más cercano.

Idoneidad

Debido a la desorganización del sistema de salud peruano, la mayoría de servicios e instalaciones son inadecuados Esto contribuye a una sobrecarga significativa para el personal, que no puede hacer frente a las deficiencias del sistema. A menudo trabajan en centros pequeños que no cuentan con sistemas interconectados de derivación y contrarreferencia Además, hay pocas posibilidades de mejorar la dotación de personal. En resumen, no disponen del equipo, los suministros ni de los materiales necesarios para garantizar una atención oportuna y precisa. Entonces, los trabajadores médicos están bajo gran presión y en condiciones precarias, lo que pone en riesgo su salud física, mental y emocional

Representativo de estas carencias, el centro de salud de Santa María estaba clausurado debido a su mal estado y a la falta de personal. No se volvió a abrir ningún otro puesto. Esta es la prueba más evidente de la insuficiencia: allí no existe una opción de atención primaria de salud.

Mientras que en Pomacanchi, donde hay un centro de salud, el personal trabaja bajo una presión constante, en condiciones precarias, corriendo el riesgo de caer en un estado de apatía rutinaria. No se ha prestado suficiente atención en reducir o eliminar las barreras lingüísticas; muchos trabajadores, especialmente los médicos, solo hablan español, a pesar de tratar a ciudadanos quechuahablantes.

El centro de salud de Pomacanchi es un espacio acondicionado de forma básica: frío, hacinado y precario, con muebles viejos y polvorientos, escaso mantenimiento y limpieza, donde la única ambulancia está averiada. Sus instalaciones, en el centro comunal, no ofrecen el espacio ni el mínimo confort para los trabajadores ni para los usuarios. Esta situación se ha prolongado por varios años porque el antiguo puesto de salud, en la parte baja del pueblo, se inundó durante la temporada de lluvias y quedó inhabilitado; cabe resaltar que estas instalaciones ya estaban bastante deterioradas incluso antes de la inundación.

En junio del 2023 se inauguró el nuevo centro de salud. Aunque está totalmente equipado y amoblado, este edificio, obra del gobierno regional del Cusco, no ha sido entregado al Ministerio de Salud para su implementación debido a los cuellos de botella administrativos y logísticos entre estas dos entidades. Además, el personal se muestra algo reacio a trasladarse porque tendrá que capacitarse y no está entusiasmado con ello.

En contraste, en el poblado amazónico de San Regis hay un pequeño centro de salud en mal estado, pero su personal se esfuerza por mantenerlo limpio y ordenado. Dispone de siete pequeñas salas: una zona de recepción para admisiones y triaje, un almacén para historiales médicos y medicamentos; un espacio de oficina para doctores, enfermeros y obstetras; una sala de emergencias y otro espacio para usos múltiples (quizás para partos o para mantener a los pacientes en observación durante algunas horas).

Disponibilidad

Si los residentes de Santa María deciden acudir a un centro de salud u hospital en uno de los distritos circundantes, se encuentran con hospitales saturados que carecen de los recursos humanos, la infraestructura, los suministros y otros recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de atención médica. Los participantes en el focus group nos informaron de que, por lo general, se ven obligados a hacer largas colas afuera de estas instituciones desde la madrugada con la esperanza de conseguir una cita para ese día; y, si no lo consiguen, deben volver al día siguiente con el mismo propósito, hasta que puedan ser atendidos.

Por su parte, el poblado andino de Pomacanchi tiene un centro de salud con un equipo multidisciplinario que consta de dos médicos, enfermeras, parteras, un psicólogo, técnicos de enfermería, un biólogo y un trabajador social. Sin embargo, el personal describe sentirse abrumado por la carga laboral, agravada por ineficiencias sistémicas, ya que esta unidad de salud no ha sido construida específicamente para tal fin, sino que ha sido alojada temporalmente por el municipio de Pomacanchi en el centro comunal Con servicios limitados, el personal médico es insuficiente y no puede realizar sus tareas adecuadamente; pero, según el director del centro de salud, no pueden contratar a más trabajadores porque están hacinados. Además, primero deben trasladarse al centro de salud recientemente construido antes de renovar el mobiliario

Mientras recopilábamos esta data, visitamos la comunidad amazónica de San Regis y conocimos a un médico de SERUMS, o servicio rural2 , que acababa de llegar a San Regis, el cual nos contó una experiencia profundamente frustrante y dolorosa: alrededor del mediodía de un día de trabajo habitual, recibió una llamada de emergencia porque una mujer de 25 años de otra aldea había dado a luz y sufría de una hemorragia posparto. Inmediatamente buscaron una lancha para llegar a la comunidad de la paciente, pero les llevó cuatro horas encontrar una y conseguir combustible. Cuando llegaron, se entristecieron porque la paciente había fallecido desangrada debido a la retención de la placenta y había dejado a una niña y a otros cuatro hijos de entre dos y siete años. Su cuerpo fue trasladado a Nauta para realizar la autopsia.

2 SERUMS es el acrónimo de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, el cual recluta a médicos jóvenes y les asigna puestos en el campo o a las afueras de las principales ciudades del Perú. Deben completar este programa para graduarse oficialmente de la universidad y poder trabajar en el sistema de salud pública.

Aceptabilidad

La percepción de los pobladores de Santa María con respecto a la atención primaria y hospitalaria, en general, no es favorable; específicamente, en términos de calidad El comentario más frecuente es que el gobierno debería supervisar o controlar mejor la atención a los usuarios, que se ve obstaculizada principalmente por demoras excesivas o, en el caso de la hospitalización, por el acceso a una cama. Esto también ocurre con el Seguro Integral de Salud (SIS) o el seguro de empleados (EsSalud) La gente suele quejarse de que los pacientes deberían de ser tratados con mayor calidez. La falta de aceptabilidad (estrechamente relacionada con la disponibilidad) también hace imposible la intervención temprana o la prevención, las cuales caracterizan una buena atención médica: bajo estas circunstancias, nadie accede a los servicios de salud si no hay nada evidentemente mal

Otra barrera para la aceptabilidad se observa en la comunidad amazónica de San Regis, donde el centro de salud solo cuenta con un trabajador permanente. De forma intermitente, el Ministerio de Salud envía a algún médico, alguna enfermera u obstetra a través del programa anual SERUMS. Este reducido personal suele rotar y el centro de salud, que carece de personal suficiente, a veces permanece cerrado, lo que afecta a los pacientes que se encuentran en una situación de emergencia y que pueden necesitar viajar a las ciudades para atender cuadros médicos más complejos

En otros casos, la desinformación disuade a ciertas poblaciones de acudir a los centros de salud. Cuando los médicos del puesto de de salud de San Regis intentaron ayudar a una mujer que estaba sufriendo de una hemorragia, llegaron demasiado tarde y tuvieron que llevar el cadáver para realizar la autopsia. Cuando el médico y sus compañeros de trabajo pidieron más detalles, comprendieron las múltiples razones que podrían haber evitado este desenlace. El embarazo se había ocultado debido a creencias erróneas: la familia de esta mujer había sido advertida en la ciudad de que, si tenía otro hijo, le ligarían las trompas. No sabemos cuándo ni cómo ocurrió esto, pero la familia y la comunidad habían acordado en no decir nada, por lo que no se le realizó un seguimiento fetal, como se hace normalmente con las mujeres embarazadas de la zona para prevenir la muerte materna o neonatal.

Asequibilidad

Además de las largas colas de espera a las que con frecuencia se ven sometidos los usuarios, cuando finalmente acceden al servicio, se sienten decepcionados al comprobar que, a pesar de tener el seguro médico estatal u otro tipo de seguro, deben pagar de su propio bolsillo los suministros, las pruebas diagnósticas y otros cuidados complementarios.

Esto afecta en gran medida a la asequibilidad, ya que para este tipo de población puede resultar “más rápido, más seguro y más económico” utilizar primero “medicamentos naturales o caseros” para tratar sus dolencias, como en el caso de las enfermedades respiratorias. Suelen utilizar brebajes, aprendidos de generación en generación, a base de hierbas, limón y/o alcohol de caña de azúcar

La gente tiene creencias erróneas sobre la salud que representan un obstáculo para la aceptación de la medicina convencional para sus dolencias. Los medicamentos genéricos son iguales que los de marca, solo que más baratos, pero existe la creencia de que no son tan buenos. A veces se automedican acudiendo a la farmacia más cercana, comprando productos que han visto en la televisión o pidiendo recomendaciones al responsable de turno.

Solo cuando las personas no mejoran o la situación empeora, buscan ayuda especializada en algún centro médico, sea público o privado. En este sentido, el riesgo es alto, ya que muchas de estas farmacias o centros médicos privados no cuentan con personal debidamente calificado: a menudo carecen de ciertas licencias, lo que pone en peligro su seguridad o su vida e, incluso, la de un ser querido. Esto conlleva a mayores gastos, a corto y largo plazo, para la familia y el Estado, que en última instancia cubre los costos de recuperación, discapacidad, orfandad y fallecimiento.

Conciencia

Debido a la percepción negativa generalizada, es fundamental generar conciencia y fomentar la información de manera bidireccional: es decir, desde quienes proveen servicios de salud a la población y viceversa. Aunque existen algunas iniciativas de política pública, de corte general y masivo, que tratan de crear conciencia sobre estos servicios, a menudo se ven obstaculizadas por la ignorancia cultural del Estado y la falta de atención a las necesidades específicas de las personas.

La gran diversidad geográfica, económica y sociocultural del Perú genera una brecha que se traduce en la desconfianza de la población hacia los servicios de salud, ya que con frecuencia no se sienten atendidos ni cuidados. Estas divisiones se hacen evidentes en las campañas realizadas por el Ministerio de Salud, el gobierno local u otras organizaciones sobre temas como la alimentación saludable y la higiene, ya que exigen a las personas que se laven las manos, pero –por ejemplo– en Santa María no hay agua potable.

Resulta fundamental destacar que los residentes de Santa María reconocen que les gustaría recibir ayuda con cuestiones relacionadas a la salud mental, como “charlas psicológicas”, ya que uno de sus principales problemas es la violencia familiar, muy

extendida y transgeneracional. Aunque los participantes han subrayado la importancia de romper este patrón, han logrado pocos avances en este sentido y su percepción de abandono es bastante marcada.

En Pomacanchi, existe una división real y percibida entre el personal de salud y los usuarios debido a la falta de comunicación e información, lo que dificulta la alfabetización en materia de salud. Además, por estas razones, la prevención, el diagnóstico y las intervenciones terapéuticas oportunas son prácticamente imposibles. Asimismo, las importantes iniciativas y políticas de promoción de salud patrocinadas por el Estado no son bien comprendidas por la población quechuahablante, en términos lingüísticos, y no se perciben como fiables debido a la desconfianza.

En San Regis, la población tiene una mejor relación con el personal de salud y comprende lo que el centro puede o no puede ofrecer Sin embargo, las personas también son conscientes de que debería haber más interacción, formación, supervisión y orientación del personal hacia ellas para mejorar su calidad de vida en áreas como la prevención de enfermedades y la manipulación segura de los alimentos.

Conclusión

Cada localidad visitada para este estudio demuestra claramente la diversidad geocultural del Perú, pero también evidencia un conjunto diferente de barreras para el acceso a la atención médica, cuya mejora tendría que tener en cuenta estos complejos factores interrelacionados Por ejemplo, en la región andina, el hecho de que la información esté en castellano, y no en quechua, contribuye a la desconfianza cultural, lo que constituye un obstáculo importante En la zona costera de Lima, la falta de confianza también es significativa, pero se debe al temor de la población a que terceros les arrebaten sus pequeñas propiedades

El modelo utilizado aquí, adaptado de Penchansky y Thomas por Saurman et al , ha sido una herramienta útil para explorar el acceso a la atención médica en las tres comunidades. Lo consideramos completo y no fue necesario incluir factores adicionales para describir las barreras a los servicios de salud.

En cada región, resulta indispensable prestar atención a los mensajes relacionados con la información médica para mejorar estos servicios y la participación de la población, aumentando así la aceptabilidad y la alfabetización en salud. Cuando se proporciona información médica que es imposible llevar a cabo en el contexto en el que vive la población, estos consejos provocan desaprobación. Por lo tanto, invertir más dinero en cuestiones importantes no resuelve necesariamente el problema si la comunicación no se basa en escuchar y proporcionar consejos acordes con las realidades locales.

En Santa María, los problemas de acceso que se observan en la zona costera de Lima están relacionados principalmente con la pobreza, ya sea extrema o no Los mensajes de salud del

Estado pierden relevancia debido a la falta de recursos que sufre la población. En un contexto en el que la demanda por servicios supera a la oferta, la concienciación sobre los beneficios de prevenir enfermedades y promover la salud no es una prioridad.

Si bien Pomacanchi enfrenta un conjunto diferente de barreras para acceder a la atención médica en comparación con las que se observan en la región costera del Perú, el resultado final es el mismo: un acceso extremadamente deficiente a la atención médica. Sin embargo, es necesario adoptar otras estrategias para superar estas barreras Además, la ubicación remota de Pomacanchi limita el acceso a servicios más especializados, mientras que, al mismo tiempo, la insuficiencia de las instalaciones locales, obstaculizada por la burocracia, se ve agravada por la falta de concienciación debido a la falta de atención a la diversidad cultural y lingüística local.

Dado que el centro de salud de Pomacanchi solo cuenta con el equipamiento más básico, aumentar su capacidad permitiría tratar las dolencias comunes a nivel local, en lugar de tener que mandar a los pacientes hasta la ciudad del Cusco.

Asimismo, la comunidad de San Regis se ve afectada por su ubicación remota, ya que las limitadas opciones de transporte dificultan o imposibilitan el acceso a cualquier centro de salud secundario. Además de carecer instalaciones adecuadas, su centro de salud no cuenta con suficiente personal y un número significativo de habitantes vive en condiciones de pobreza extrema. Sin embargo, los servicios son aceptables y la población respeta y confía en el personal médico local, posiblemente porque perciben una abrumadora sensación de abandono y, por lo tanto, agradecen cualquier servicio al que puedan acceder. La necesidad de prevención primaria es aún más importante dada la lejanía de la comunidad. La alfabetización sanitaria, en general, es un problema importante, pero debido a la buena relación entre los trabajadores sanitarios y la población, esto podría abordarse más fácilmente en San Regis que en otras comunidades.

Aunque la carestía supone un gran obstáculo para el acceso en todas las regiones, esto se percibió con mayor intensidad en las comunidades amazónicas debido a su infraestructura básica, su ubicación remota y la insuficiencia de los servicios para atender los principales problemas de salud. Por ejemplo, los aldeanos dijeron que les gustaría recibir ayuda con problemas de salud mental. Si bien esto no se registra necesariamente como morbilidad en esta zona, está detrás de muchos problemas, como la violencia y el alcoholismo, que a su vez causan otros problemas de salud. No se trata solo de renovar las instalaciones, sino de trabajar con personal que tenga las habilidades adecuadas y empatía cultural para ayudar a las personas con problemas de salud mental.

En todas estas comunidades, las barreras para acceder a los servicios de salud son más palpables para las poblaciones vulnerables: niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Al mismo tiempo, la insuficiencia de los servicios genera presión sobre el personal médico, que a menudo trabaja en condiciones extremadamente adversas. Se trata de un sistema que ofrece malas condiciones laborales a su personal y, sin embargo, se espera que este trate a las personas con amabilidad y con el máximo cuidado.

Pese a la abrumadora cantidad de problemas y condiciones que existen en las vastas y complejas realidades geoculturales del Perú, creemos que este informe es un llamado a la acción: si escuchamos los problemas expresados por los miembros de las comunidades y trabajamos con fuerza y resiliencia para lograr políticas públicas más sólidas, al menos alguna parte del sistema podría mejorar.

Referencias

1 “Evolución de la pobreza monetaria, 2010-2021 ” Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

<https://www inei gob pe/media/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/pobreza2021/Pob reza2021.pdf>

2 Saurman, Emily. “Improving Access: Modifying Penchansky and Thomas’s Theory of Access ” Journal of Health Services Research & Policy, vol 21, no 1, 15 Sept 2015, pp 36–39 <journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1355819615600001>

3 Saurman, Emily, et al. “Responding to Mental Health Emergencies: Implementation of an Innovative Telehealth Service in Rural and Remote New South Wales, Australia ” Journal of Emergency Nursing, vol. 37, no. 5, 1 Sept. 2011, pp. 453–459. <www sciencedirect com/science/article/abs/pii/S0099176710005337>

4 Penchansky, Roy and J. William Thomas. “The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction ” Medical Care, vol 19, no 2, Feb 1981, pp 127-140 <http://www.jstor.org/stable/3764310>

5 “Salud en Perú: Un enorme reto pendiente”. Universidad del Pacífico, 25 julio 2023. <https://www up edu pe/prensa/noticias/el reto de la salud fiestas patrias 2023>

6 Diagnóstico de brechas en infraestructura o acceso a servicios del sector salud” Ministerio de Salud (Minsa), August 2023.

<https://cdn www gob pe/uploads/document/file/5058113/Diagn%C3%B3stico%20de%20la %20Situaci%C3%B3n%20de%20%20Brechas%20de%20infraestructura%20o%20de%20ac ceso%20a%20servicios%20del%20Sector%20Salud%20%282025-2027%29 pdf>

7 Oswaldo Lazo-Gonzales, Jacqueline Alcalde-Rabanal y Olga Espinosa-Henao “El sistema de salud en Perú: situación y desafíos”. Colegio Médico del Perú, 2016. <http://bvs minsa gob pe/local/MINSA/4141 pdf>

8 Oscar Cetrángolo, Fabio Bertranou, Luis Casanova y Pablo Casalí “El sistema de salud del Perú: situación actual y estrategias para orientar la extensión de la cobertura contributiva”. Organización Internacional de Trabajo, 2013 <http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2401.pdf>

9 Oscar Cosavalente-Vidarte, Leslie Zevallos, José Fasanando y Sofía Cuba-Fuentes. “Proceso de transformación hacia las redes integradas en el Perú”. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 36, no. 2, Junio 2019, pp. 319-25. <https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/4623/3305>

10 “Condiciones de vida en el Perú”. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2024.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6970764/6011541-condiciones-de-vida-en-el -peru-abril-mayo-junio-2024.pdf>

11 “Encuesta Nacional de Hogares 2022”. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2022-institu to-nacional-de-estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-%E2%80%93>.

12. Valdeavellano, Rocío, et al. “Características de los barrios marginales de Lima” en El saneamiento básico en los barrios marginales de Lima metropolitana. PNUD/Banco Mundial, 1998

<https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4 uibd.nsf/B5BB9C6DBA9AF49A05257D C50081492E/$FILE/40 pdfsam 720450WP0SPANI0s0Lima0Metropolitana pdf>

13 “¿Qué es el primer nivel de atención de salud?” Plataforma Digital del Estado Peruano

<https://www.gob.pe/16728-servicios-y-categorias-del-primer-nivel-de-atencion-de-salud>