17 minute read

Geschichte des ASB

Aus der Not geboren – die Anfänge

Zum ASB in München – ein historischer Abriss

Advertisement

»Fast 700000 Arbeiter, darunter fast 9000 Getötete, das sind die Opfer, die das Schlachtfeld der Arbeiter gefordert hat. Das sind erschreckende Zahlen.« (»Der Proletarier«, 1909)

Was nach Kriegszuständen klingt, ereignete sich in Friedenszeiten. Mehr noch: Es war seit den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts ziviler Alltag in deutschen Fabriken, Bergwerken, Betrieben und auf Baustellen. Die Zahl der Arbeitsunfälle stieg dort Jahr für Jahr dramatisch an. Viele der Unfälle waren Übermüdung, Not, Elend und Hunger geschuldet oder resultierten aus schlechten Arbeitsbedingungen. Der Das »Schlachtfeld der Arbeit« in den Fabriken Unfallschutz am Arbeitsplatz war primitiv, die Versorgung von Verunglückten und Verletzten 1889 174 874 Unfälle mangelhaft. 1900 454 341 Unfälle Die Arbeiterfamilien, die oft ohnehin schon materielle Not litten, befanden sich in permanenter Existenzangst: Denn wo immer ein Arbeiter verunglückte, verlor eine Familie ihren Ernährer. Erschwerend kam hinzu, dass sich ein normaler Arbeitnehmer kaum einen Arzt leisten konnte. »Der Proletarier«, das Organ des Verbandes der Fabrikarbeiter Deutschlands, forderte bei der Auswertung der Zahlen aus den »Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamtes« deshalb nicht nur Aufmerksamkeit für die gefährlichen Arbeitsbedingungen ein, sondern aktive Intervention: »Es wird nur besser, wenn an jedem Ort zu jeder Zeit tüchtig ausgebildete Samariter vorhanden sind!« Wer aber sollte das leisten? Die militärisch strukturierten Rote-Kreuz-Kolonnen waren zu dieser

Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Verunglückte ein Arbeiter, half man sich untereinander.

Zeit auf den Einsatz im Krieg ausgerichtet, um im Ernstfall das militärische Sanitätswesen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen.

Der einzige Ausweg: Selbsthilfe »Die Bauarbeiter mussten zehn und mehr Stunden schuften, und so zeigten sich die Folgen dieser für Arbeiter so schädlichen Arbeitsmethode recht schnell. Täglich waren Unfälle oft schwerer Natur zu verzeichnen. Irgendwelche Vorkehrungen für Unfallverletzte waren damals noch böhmische Dörfer. Verbandskästen waren nur dem Namen nach bekannt, Ärzte nur schwer zu haben.« So beschrieb Emil Stein, der 1909 ASB-Bundesvorsitzender war, die Rahmenbedingungen für schwere körperliche Arbeit. Auch über die Infrastruktur berichtete er Unerfreuliches: »Für den Transport Verunglückter war nichts vorhanden, allenfalls wurden diese von einem leeren Klamottenwagen mitgenommen oder die Verunglückten blieben in einer verschmutzten Baubude liegen, um nach Feierabend von ihren mitleidigen Kollegen oft auf einem elenden Handkarren

nach ihrer Behausung gebracht zu werden. Unfallstationen gab es nicht. Ein paar Sanitätswachen in der Stadt waren nur des Nachts geöffnet.« Die Arbeiter hätten deshalb erkannt, »dass nur der Weg der Selbsthilfe hier Wandel schaffen könne«. Wo der Staat nicht half, blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf eigene Faust Erste-HilfeKenntnisse zu erwerben, um sich bei Unfällen gegenseitig zu versorgen und so wirtschaftlicher Not zu entgehen. In Berlin wagte der Zimmererpolier Gustav Dietrich 1888 deshalb ein bis dahin einmaliges Experiment, als er erstmals einen Erste-Hilfe-Kurs von Arbeitern für Arbeiter organisierte. Gustav Dietrich: Gründervater des ASB

Erste-Hilfe-Kurs für Arbeiter: Ein historischer November-Abend in Berlin 1888 organisierten der 37 Jahre Als Gustav Dietrich und seine Frau Ernestine am 29. November 1888 abends um acht zum Veranstaltungslokal »Feuersteins Festsäle« kamen, herrschte am Eingang bereits großes Gedränge: Über 100 Arbeiter standen vor der Tür im unteren Saal des Lokals in der Alten Jakobalte Gustav Dietrich und fünf weitere Zimmerleute in Berlin erstmals einen Erste-Hilfe-Kurs für Arbeiter. Dietrich lud für den 29. November 1888 zum »Lehrkursus über Erste Hilfe bei Unglücksfällen« nur für Arbeiter ein – und straße 75 in der historischen Mitte von Berlin. legte damit den Grundstein für 1888 organisierten der 37 Jahre alte Gustav die Gründung des Arbeiter-SamaDietrich und fünf weitere Zimmerleute in Ber- riter-Bundes. lin erstmals einen Erste-Hilfe-Kurs für Arbeiter. Dietrich lud für den 29. November 1888 zum »Lehrkursus über Erste Hilfe bei Unglücksfällen« nur für Arbeiter ein – und legte damit den Grundstein für die Gründung des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Ohne Ärzte keine Samariter Die Hürden dafür waren freilich hoch: Arbeitern wurde nichts zugetraut, weil sie aufgrund fehlender akademischer Titel als ungebildet galten. Die preußische Gesundheitspolizei hielt sich zudem streng an die Vorschriften. Diese sahen vor, dass der Unterricht in Erster Hilfe ausschließlich von Ärzten geleistet werden durfte. Laienausbilder waren nicht zugelassen, Zuwiderhandlung wurde mit einer Geldstrafe wegen Kurpfuscherei bestraft. Die Zimmerleute mussten also Ärzte gewinnen, die Lehrpläne und Leitfäden entwickelten und den Unterricht verantwortlich leiteten.

Im Visier des Staates: Die Politische Polizei passt auf

Kein Mangel an Unterstützern Der 30 Jahre alte Arzt Dr. Alfred Bernstein sagte sofort zu, den ersten Samariter-Kurs Zusammenkünfte von Arbeitern zu leiten und auch die Prüfungen in Erster wurden streng von der Kaiser- Hilfe abzunehmen. Seine Bedingung war, lichen Politischen Polizei überwacht. Seit dem 21. Oktober 1878 galt das »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie«. Arbeitern wurde generell unterstellt, an einem Umsturz zu dass alle Teilnehmer ihr Wissen vertiefen und anwenden würden. Weitere Ärzte meist jüdischer Konfession, die bereits zuvor arme Arbeiterfamilien kostenlos behandelt hatten, schlossen sich der Ausbildung an. arbeiten. Kaiser Wilhelm II. bezeichnete sie als »vaterlandslose Leitfaden »Erste Hilfe bei Unglücksfällen« Gesellen«. Die Zusammenkunft Alfred Bernstein und Paul Christeller entam 29. November 1888 blieb wickelten einen Leitfaden für die Samarijedoch glücklicherweise unbe- ter-Kurse für Arbeiter: die »Erste Hilfe bei achtet. Unglücksfällen«. Der Leitfaden bezog sich auf jene Verletzungen, die täglich in den Fabriken, Bergwerken oder auf Baustellen vorkamen. Er deckte aber auch Unfälle zu Hause, in der Familie oder in der Freizeit ab. Christeller unterstrich in diesem Leitfaden, den er ab 1907 durch Veröffentlichung in der »Arbeiter-Gesundheits-Bibliothek« einem breiteren Publikum zugänglich machte, erneut die Bedeutung der prekären Arbeitsbedingungen: »Zum größten Teil sind es ungenügende Einrichtungen der Arbeitsräume, Mangel an Schutzvorrichtungen, überlange Arbeitszeiten, die Hast der Akkordarbeit, die Beschäftigung von zu jungen Personen und Frauen in gefährlichen Betrieben, welche den Betriebsunfall verschulden. Es ist daher Pflicht der Arbeiter und Arbeitgeber, die Gesetzgebung zu veranlassen, hier Wandel zu schaffen. Zum anderen Teil tragen aber auch die verletzten Arbeiter selbst die Schuld, weil sie aus Unkenntnis oder Leichtsinn bestimmte Vorsichts- und Schutzmaßregeln außer Acht lassen. Hunderttausende würden aber auch vor Verletzungen und sogar vor dem Tod bewahrt, wenn sie ausreichende Erste-Hilfe-Kenntnisse hätten.«

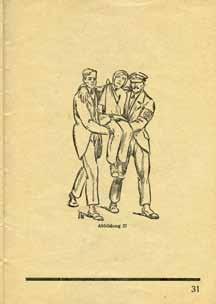

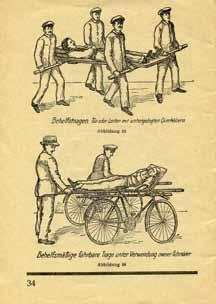

Auszüge aus einem Lehrbuch der 1920er-Jahre:

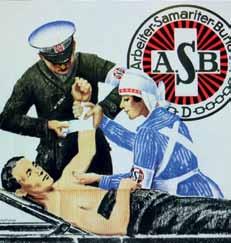

Werbeplakat aus den Anfängen der Samariter

Der Arbeiter-Samariter-Bund als erste Selbsthilfe-Organisation in Deutschland Die Erste-Hilfe-Kurse für Arbeiter hatten großen Zulauf. Die ausgebildeten Arbeiter organisierten sich in SamariterKolonnen und übernahmen die ärztliche Versorgung bei Arbeitsunfällen. Zusätzlich entwickelten sie Arbeitsschutzvorschriften und kümmerten sich aus eigenen Mitteln um die Ausstattung der Fabriken und Werkstätten mit Unfallschutzvorrichtungen und Rettungsgeräten wie Wiederbelebungsgeräten und Verbandskästen. Außerdem leisteten sie bei Umzügen, Demonstrationen und Feierlichkeiten Sanitätsdienste.

Bereits 1909 schlossen sich die ASBKolonnen deutschlandweit zu einer eigenständigen Erste-Hilfe- und Rettungsorganisation zusammen. Daraus entstand der Arbeiter-Samariter-Bund als erste Selbsthilfeorganisation in Deutschland.

Vorsitzender des Arbeiter-SamariterBundes wurde der Klempner Emil Stein aus Berlin. Als Beitrag wurde ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 50 Pfennig festgesetzt. Offizielles Bundesabzeichen war das weiße Kreuz im roten Feld. Als offizielle Kennzeichnung im Dienst wurde Die ersten Samariter-Kolonnen in Bayern eine Armbinde eingeführt. Zum selben Zeitpunkt wurde am 4. Februar 1909 in Nürnberg die erste ASB-Kolonne in Bayern gegründet. Akzeptanz und Unterstützung erfuhr sie, als der ASB bei einem Ausflug des sozialdemokratischen Wahlvereins 22 Unfälle zu versorgen hatte. Hinzu kam, dass sich die Leitung des Bayerischen Roten Kreuzes unverändert deutlich als militärisch orientierte kaisertreue Hilfsorganisation abgrenzte und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter ausschloss.

Schwerer Stand, haltlose Vorwürfe Das Königlich-Bayerische Ministerium des Innern machte den ASB–Kolonnen in Bayern dennoch das Leben schwer. Es warf ihnen vor, den Sozialdemokraten nahezustehen und dem Roten Kreuz gezielt seine Mitarbeiter abzuwerben. Vor dem Hintergrund, dass sich die Arbeiter-Samariter-Kolonnen aus der Arbeiterschaft heraus gegründet hatten, waren

Behelfsmäßige Stuhltrage

Die Fahrradtrage aus Lauf erleichterte den Transport der Verletzten (o.) Die erste Samariter-Tasche mit dem Samariter-Abzeichen: weißes Kreuz auf rotem Grund (l.)

Fahrradtrage

diese Vorwürfe allerdings einigermaßen haltlos. Erschwerend kam hinzu, dass das Rote Kreuz in Gewerkschaften organisierte Arbeiter ohnehin ausschloss. Bis zum Dezember 1911 entstanden zahlreiche weitere Samariter-Kolonnen in Bayern, die sich zum »ASB Kreis Bayern« unter dem Vorsitz von Otto Brödel zusammenschlossen.

Der ASB und das Arbeiter-Sport-Kartell Am 17. November 1912 schlossen sich die Arbeiter-SportVerbände zur »Zentral-Kommission für Sport- und Körperpflege«, kurz »Arbeiter-Sport-Kartell« genannt, zusammen. Das »Arbeiter-Sport-Kartell« veranstaltete große Sportfeste, wie das 1. Süddeutsche Arbeiter-Turnfest 1912 in Nürnberg mit 200000 Teilnehmern, bei dem die Arbeiter-Samariter den Sanitäts- und Rettungsdienst ausführten. Es war an der Gründung des ASB in der Isarstadt wesentlich beteiligt. Gründungsmitglieder des Kartells waren unter anderem Arbeiter-Samariter-Bund, Arbeiter-Turn- und Sportbund, Arbeiter-Schwimmer-Bund, Arbeiter-Sänger-Bund, Arbeiter-Radfahrer-Bund, Touristenverein und die Naturfreunde.

Am Isar-Hochufer – die ASB-Wasserwacht 1932

Arbeiter-Samariter und Arbeiter-Sportler stellen eine große Gemeinschaft dar – keine Sportveranstaltung ohne Samariter.

Der ASB in München wurde am 3. März 1921 im Veteranensaal des Mathäserbräu München als eine eigene ASB-Kolonne gegründet.

Einladung in der Tagespresse Via Pressemitteilung in der »Münchner Zeitung« hatten Oswin Gebbert (Arbeiter-Sport-Kartell München), Gustav Schiefer (Gewerkschaftsverein München und Ortsausschuss des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes) sowie Xaver Freiberger (Aktionsausschuss der Betriebsräte) zur Gründungsveranstaltung eingeladen.

Wandel des ASB zur Wohlfahrtsorganisation der arbeitenden Bevölkerung Ab 1921 lag der Schwerpunkt des ASB endgültig auf dem Anspruch, eine Wohlfahrtsorganisation für ganz Deutschland zu sein. Der ASB definierte sich als demokratisch, föderalistisch, parteipolitisch und konfessionell unabhängig. In den politischen Wirren der Weimarer Republik wandte der ASB alle Kraft auf, um der Bevölkerung zu helfen. Dabei blieben die Helfer von den gewaltigen Unruhen nicht verschont: Einige Samariter bezahlten ihre Sanitätseinsätze bei Aufständen, Streiks und Massendemonstrationen mit ihrem Leben.

Münchner Samariter vor der Rettungsstation Blumenschule. In der Mitte der ASB-Kolonnenführer Josef Saller.

Samariter versorgen Verletzte während der Unruhen. Auch wurden Haus- und Krankenpflegegenossenschaften gegründet und die Kinderhilfe etabliert. Zunehmend engagierten sich auch mehr weibliche ASB-Mitglieder.

Absurde Summen – Der ASB München im Strudel der Inflation Schon kurz nach seiner Gründung vermeldete der ASB München große Erfolge in seiner Arbeit. Allerdings machte die 1922 beginnende Inflation auch vor ihm nicht halt. Ende 1922 wurden für die Arbeiter alle 14 Tage Tariferhöhungen vorgenommen, trotzdem sank der Einzelne in immer tieferes Elend hinab. Das führte dazu, dass ein Facharbeiter im Oktober 1923 für ein Pfund Margarine neun Stunden arbeiten musste. Mittags wurde der Lohn ausbezahlt, die Ehefrauen der Arbeiter rasten zum nächsten Laden, um sofort Lebensmittel davon zu kaufen, ehe er wertlos geworden war.

Ungeachtet der wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen fiel am 13. Januar 1923 die einstimmige Entscheidung, die ASB-Kolonne München als rechtsfähigen Verein (e. V.) ins Vereinsregister einzutragen.

Die Kolonne hatte die Aufgaben,

1. durch ihre Mitglieder dafür zu sorgen, dass sich an allen Arbeitsstätten Verbandskästen befanden und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wurden. 2. der Bevölkerung bei Unfällen, plötzlichen Erkrankungen, Massenansammlungen sowie öffentlichen Versammlungen kostenlos als

Helfer zur Seite zu stehen. 3. Hauskrankenpflegepersonal gegen mäßige, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Entschädigung zu vermitteln. 4. die hygienischen sowie Leben und Gesundheit gefährdende

Missstände in Betrieben, Lokalen und an öffentlichen Orten festzustellen und auf deren Abhilfe in Gemeinschaft mit Behörden,

Betriebsausschüssen und in Betracht kommenden Vereinigungen zu dringen.

Samariter-Stationen wurden als Unfallmeldestellen gekennzeichnet. Ab 1927 das Abzeichen der Samariter – ein weißes Kreuz auf rotem Grund.

Am 4. November 1923 kostete ein Pfund Brot 420 Milliarden Mark. Am 15. November 1923 wurde dem Spuk das amtliche Ende verordnet und die Rentenmark ausgegeben. Für den ASB München bedeuteten die absurden Kursverfälle, dass seine Kassierer Josef Schmid und Josef Zitzelsberger für 1923 einen Verlust in Höhe von 16,7 Milliarden Reichsmark bekannt geben mussten.

Beachtliche Einsatzzahlen der Münchner Samariter: Bei der Mitgliederversammlung am 8. März 1924 schlagen für die 200 Mann starke Kolonne bereits Hilfe bei 618 Unfällen und 50 Betriebsunfällen sowie zahlreiche Krankentransporte zu Buche.

ASB-Kolonne vor der Rettungswache Blumenschule am Sendlinger-Tor-Platz, 3. v. rechts Kolonnenführer Josef Saller hinter seiner Frau.

Krankenwagen aus dem Jahr 1926 der PrestoWerke in Chemnitz (Typ: Presto 9/49 PS) Ein Meilenstein: Anerkennung der Gemeinnützigkeit

In ganz Oberbayern gründeten sich jetzt nach Münchner Vorbild ASBKolonnen, die sich zum »ASB-Kreis Südbayern« zusammenschlossen. Bis 1929 wurden 2000 Sanitätswachen gestellt, bei etwa 5885 Unglücks- und Betriebsunfällen wurde Erste Hilfe geleistet.

Am 23. Dezember 1925 wurde der ASB vom Reichsminister des Innern, Otto Gessler, als gemeinnützige Organisation anerkannt. Er wurde zum amtlichen Sanitätsdienst zugelassen und vom »Staatskommissar für Rettungs- und Krankentransportwesen« in die zuständigen Ausschüsse berufen. 1926 gab es bereits 6 Übungslokale

Der harte Winter 1929 Einen besonderen Einsatz leisteten die · Blumenschule am SendlingerSamariter im schweren Winter 1929, Tor-Platz bei dem am Isarufer sogar die Enten im Wasser festfroren. Der ASB rückte bei bis zu minus 40 Grad Celsius aus, um Erste Hilfe zu leisten. Die »Münchner Post« schrieb am 2. Januar: · · · · · Sieboldschule Schwindschule Haimhauser Kinderschule Jugendheim Neuhausen Boschetsrieder Schule »Seit heute früh fünf Uhr wirbeln bis in den späten Nachmittag hinein ununterbrochen Schneeflocken hernieder und haben über die ganze Stadt eine dicke Schneedecke gebreitet. Ohne Unterlass fahren die großen Automobil- und die pferdebespannten Schneepflüge durch die Hauptverkehrsstraßen. Neben den 772 ständigen Arbeitern der Straßenreinigung sind seit Mittwoch mehr als 1700 Hilfsarbeiter am Werk, um den Schnee zu Haufen zu türmen.«

Papierblumen und Sportfeste Um die Arbeit der Samariter zu finanzieren, wurden Mitgliedsbeiträge und Mittel aus öffentlichen Sammlungen verwendet. Ab 1928 durfte der ASB offiziell »Reichssammelwochen« durchführen. Die Spender bekamen als Dank eine symbolische Papierblume. Es gab sechs Übungslokale in München: in der Blumenschule, der Sieboldschule, der Schulbaracke Schwindschule, der Haimhauser Kinderschule, im Jugendheim Neuhausen und in der Boschetsrieder Schule.

Mit dem gespendeten Geld wurden Kinderhilfseinrichtungen und die Hauskrankenpflege ausgebaut.

Am 23. und 24. Juli 1932 fand in München ein großes internationales Fest der bayrischen Arbeiter-Sport- und Kulturverbände statt. Festgäste aus Süddeutschland, Österreich, der Tschechoslowakei, dem Elsass und der Schweiz nahmen daran teil.

Auflösung und Enteignung des ASB München Als am 30. Januar 1933 die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, brachen auch für den ASB dunkle Zeiten an. Er sah sich zunächst weitreichender Diffamierung und Verfolgung ausgesetzt. Der ASB wurde schließlich als marxistische Organisation eingestuft und infolgedessen am 16. Mai 1933 polizeilich aufgelöst. Jüdischen Ärzten wurde die Arbeitser-

Die Münchner Samariter in den 1930er-Jahren

laubnis entzogen, ihr Vermögen wurde enteignet, und nicht wenige haben in Konzentrations- und Arbeitslagern ihr Leben verloren.

1945: Alles auf Anfang – die Samariter beginnen noch einmal von vorn Im Jahr 1945 lag Deutschland in Schutt und Asche. Unfassbares menschliches Leid und unermesslicher Sachschaden prägten die zurückliegenden, aber auch die folgenden Jahre. Menschen hungerten, Flüchtlinge und Ausgebombte drängten sich in den Städten. Wer konnte, half, Schuttmassen zu beseitigen und den Wiederaufbau voranzutreiben. »Es waren Jahre des Hungerns und des Fehlens aller materiellen Güter«, schrieb der erste Präsident des ASB, Hermann Schaub, über diese Jahre: »Es war eine Zeit, in der jeder Einzelne von uns über das erträgliche Maß hinaus mit der Sorge um seine eigene Person und seine eigene Familie belastet war. Doch auch damals gab es Menschen – und es waren erfreulich viele Menschen –, die noch die Kraft und den Willen hatten, sich neben der eigenen Not die Not der Mitmenschen auf die Schultern zu laden. Zu ihnen gehörten die Arbeiter-Samariter. Ich sehe noch vor mir die von Hunger gezeichneten Gesichter unserer Freunde, die vor den Ruinen des Bauwerks ArbeiterSamariter-Bund standen. Mit Eifer und Hingabe, mit Begeisterung und Opfersinn haben sie aus den Trümmern des Dritten Reiches in mühsamer Arbeit wieder Stein auf Stein gefügt zum Neubau unseres Bundes.«

Überlebende Samariter melden sich zurück Viele Samariter begegneten sich rein zufällig wieder oder machten durch Zeitungsanzeigen auf sich aufmerksam. Was sie verband, war der gemeinsame Wille, den ASB wiederaufzubauen. Es stellte sich heraus, dass wichtige Unterlagen und Dokumente durch die Kriegsjahre gerettet worden waren, was sich in späteren Wiedergutmachungsverfahren als hilfreich erweisen sollte.

Der Aufbau des ASB erfolgte auf den bewährten Grundlagen und mit denselben Regularien, Ausbildungs- und Einsatzgrundsätzen wie vor seinem Verbot 1933.

Erlaubnis zur Wiedergründung des ASB Bundesverbandes

Im Juni 1946 erhielten die Samariter von der britischen Militärbehörde die Genehmigung, den Arbeiter-Samariter-Bund in Deutschland wiederzugründen. Im Januar 1947 wurde in Hannover ein neuer ASBBundesvorstand gewählt. Nach und nach gründeten sich in allen Teilen der Bundesrepublik auch die ASB-Kolonnen und Landesorganisationen neu. Der ASB bekannte sich zu einem pluralistischen, liberal-demokratischen Staat und distanzierte sich von der überwiegend konservativautoritären Gesellschaft. Wichtiger Grundsatz war jedoch strikte Im Februar 1951 wurde auch die Landes- parteipolitische Neutralität. organisation Bayern mit Sitz in Nürnberg Bereits Ende der 40er-Jahre nahgegründet. men die Samariter die Ausbildung der Bevölkerung in Erster-Hilfe und Hauskrankenpflege auf und wurden – wie vor ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten – wieder zur Sanitätsbetreuung von Sport- und Großveranstaltungen angefordert.

Eine Denkschrift brachte dem ASB schließlich die Anerkennung als gleichberechtigte Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband ein. Die Denkschrift wurde vom Bundesverband herausgegeben und in allen Tageszeitungen veröffentlicht: »Die soziale Notlage des deutschen Volkes und die ungeheuren Gesundheitsschäden geben heute mehr denn je dem ASB seine volle Existenzberechtigung wieder. In der gleichen uneigennützigen Einsatzbereitschaft verfolgt der

ASB in weit größerem Maße seine früher gesteckten Ziele. Es ist auch heute wieder mit dem gleichen Wahlspruch »An jedem Ort, zu jeder Zeit, sind wir zur Ersten Hilf’ bereit« ein Auf- und Ausbau des ASB erforderlich. Dabei ist keineswegs beabsichtigt, die Aufgaben des Roten Kreuzes zu beeinträchtigen oder zu übernehmen. Die Aufgabengebiete beider Organisationen sind zum Teil stark voneinander abweichend, der neu gegründete ASB will mit allen Behörden und Organisationen, die auf demokratischer Grundlage stehen, auf das Engste zusammenarbeiten. Er ist eine politisch und konfessionell neutrale, im Dienste der Menschheit stehende Samariterorganisation. Wir wenden uns mit dieser Denkschrift an alle Abgeordneten des Bundes und der Landtage sowie an alle Gemeindevertreter und erbitten ihre Hilfe.«

Neue Zeiten – neue Aufgaben Die traumatisierenden Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre hallten im Bewusstsein der deutschen Bevölkerung nach. Infolge der angespannten politischen Lage zwischen Ost- und Westmächten wuchs deshalb die Angst vor erneuten globalen militärischen Auseinandersetzungen bis hin zu einem Dritten Weltkrieg. Zu Beginn der 50er-Jahre wurde der ASB aufgefordert, sich am Aufbau des Luft- und Katastrophenschutzes zu beteiligen. Bundesregierung und die Landesregierung des Freistaates Bayern hatten sich zudem das ehrgeizige Ziel gesteckt, dass im Katastrophenfall jeder BundesGründungsversammlung im »Tannengarten« am 21. Mai 1962 bürger in der Lage sein sollte, sich selbst und anderen zu helfen. Der ASB erstellte dafür umfangreiche Unterlagen mit Lehrplänen für Kurzkurse und schulte Hunderttausende Als Vorsitzender wurde Ekhard Wenger gewählt, als Technischer Leiter Dr. Hilmar Haag. Mit zunächst drei Ärzten und zwei Ausbildern begannen wieder Erste-Lehrgangsteilnehmer für den mögli- Hilfe-Kurse und Sanitätsdienste. chen Ernstfall.

1963 – eines der ersten Fahrzeuge der ASB-Kolonne in München

Der lange Weg zur Wiedergründung des ASB in München Bestrebungen, den ASB München neu zu gründen, gab es bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach Berichten von ASB-Wiedergründungsmitglied Josef Saller wurden diese Bemühungen allerdings durch den damaligen Münchner Polizeipräsidenten Franz Xaver Pitzner gebremst. »Ihnen war das Rote Kreuz genug, Samariter wollte er nicht«, hielt Saller fest. Die Beziehung zwischen ASB und Rotem Kreuz war und blieb schwierig: Noch zu Beginn der 60er-Jahre bezeichnete das Rote Kreuz den ASB in einem Gutachten als »politische oder weltanschauliche Organisation«.* Trotz aller Schwierigkeiten konnte der ASB München im Mai 1962 seine Dienste wieder aufnehmen. Bereits Anfang 1963 wurden die ersten Krankentransporte durchgeführt, im Jahresbericht nach Wiedergründung waren 143 Diensteinsätze verzeichnet. Der Weg für ein sich immer weiter verzweigendes und spezialisierendes Hilfsnetz war frei.

Folgende Dienststellen gab es nach der Wiedergründung 1962:

1962 Seidlstraße 26 1966 Brudermühlstraße 10 1971 Rumfordstraße 23-25 1983 Schulstraße 5 Seit 1994 Adi-Maislinger-Straße 6-8

*An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Text auf die Gründungsphase des ASB in München bezieht. Heute besteht zwischen dem Bayerischen Roten Kreuz und dem ASB eine konstruktive Zusammenarbeit bei vielen Projekten und auf unterschiedlichsten Ebenen.