SELECTED 20/21

Samedi 25 octobre 2025 – 16h

7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris

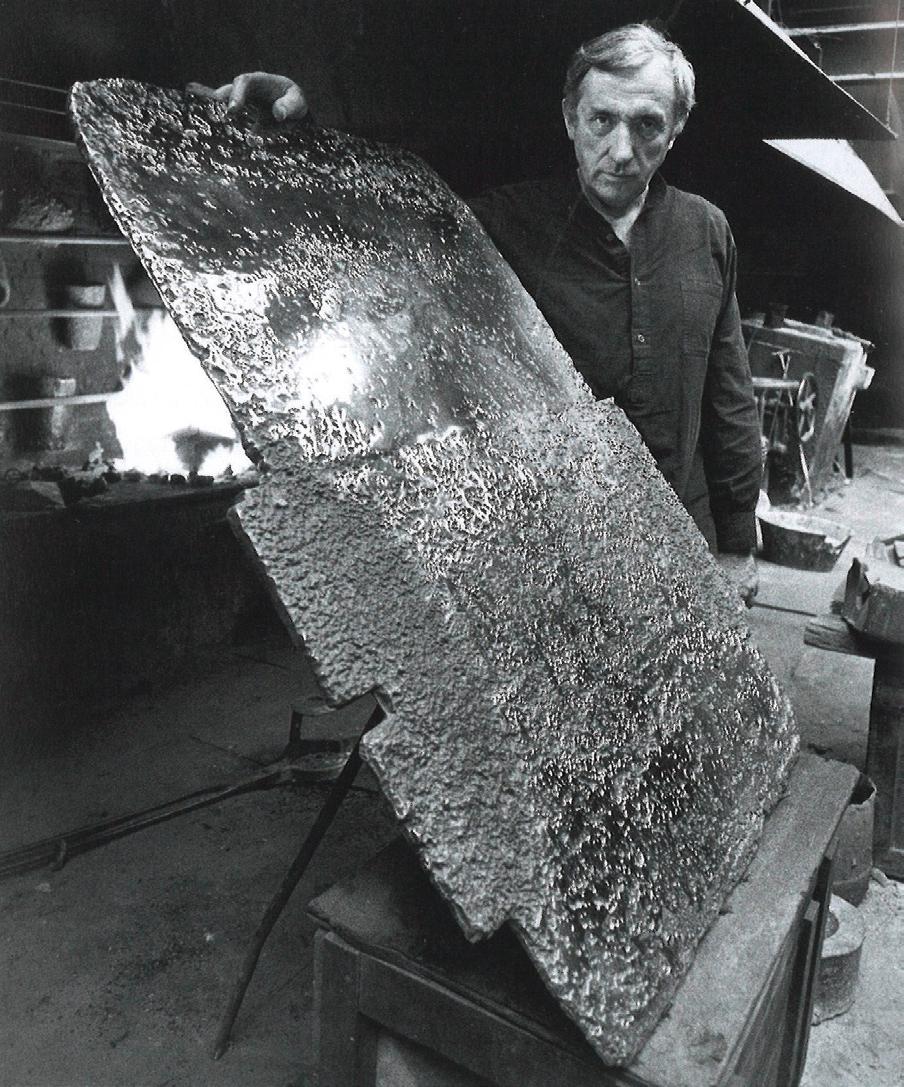

© Vincent Everats

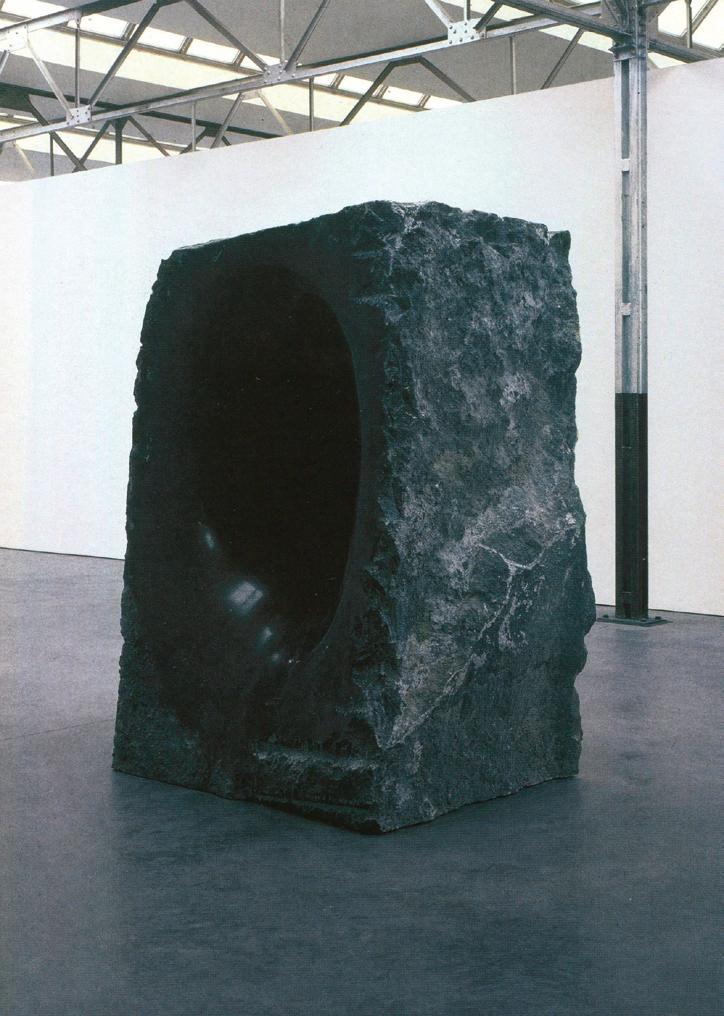

Lot 16, Anish Kapoor, Mirror, 1997, p. 90

SELECTED 20/21

Samedi 25 octobre 2025 – 16h

7 rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault 75008 Paris

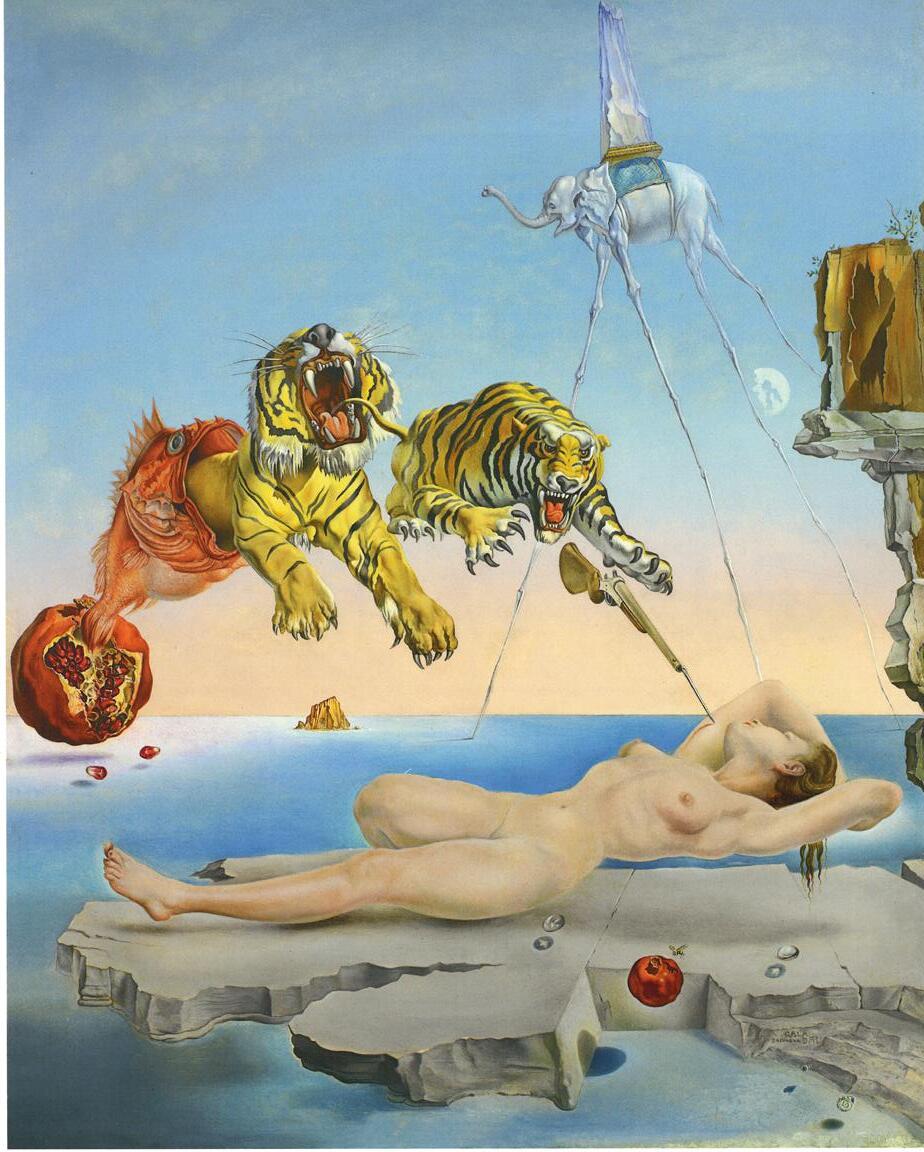

Lot 5, Joaquín Torres-García, Figura de mujer sendata construtiva, 1936 (détail), p. 28

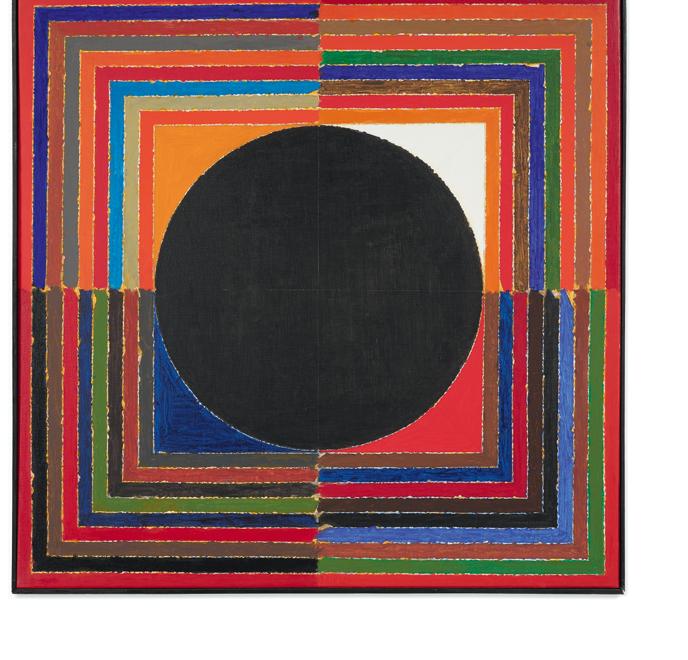

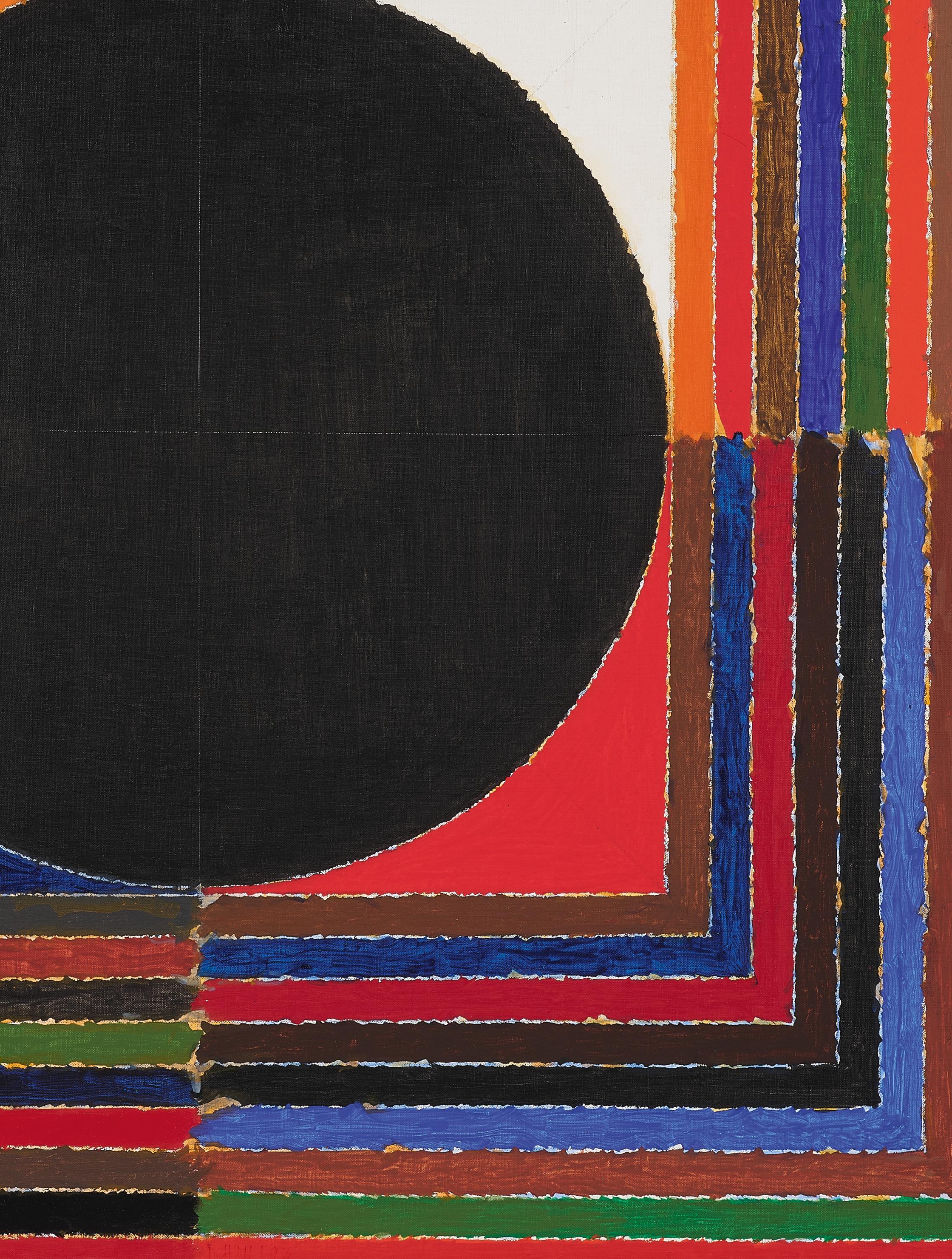

Lot 18, Serge Poliakoff, Composition abstraite, 1967 (détail), p. 100

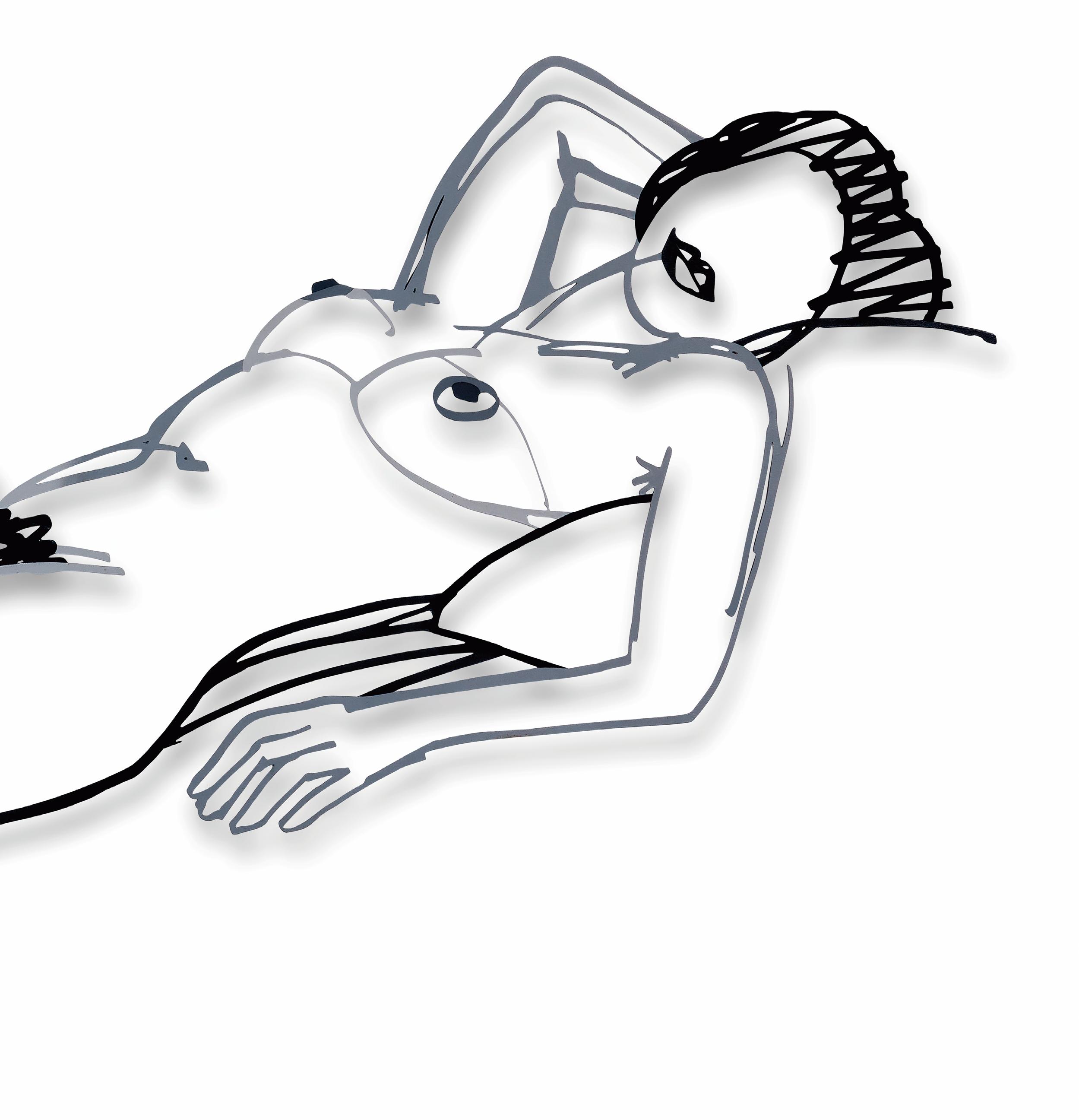

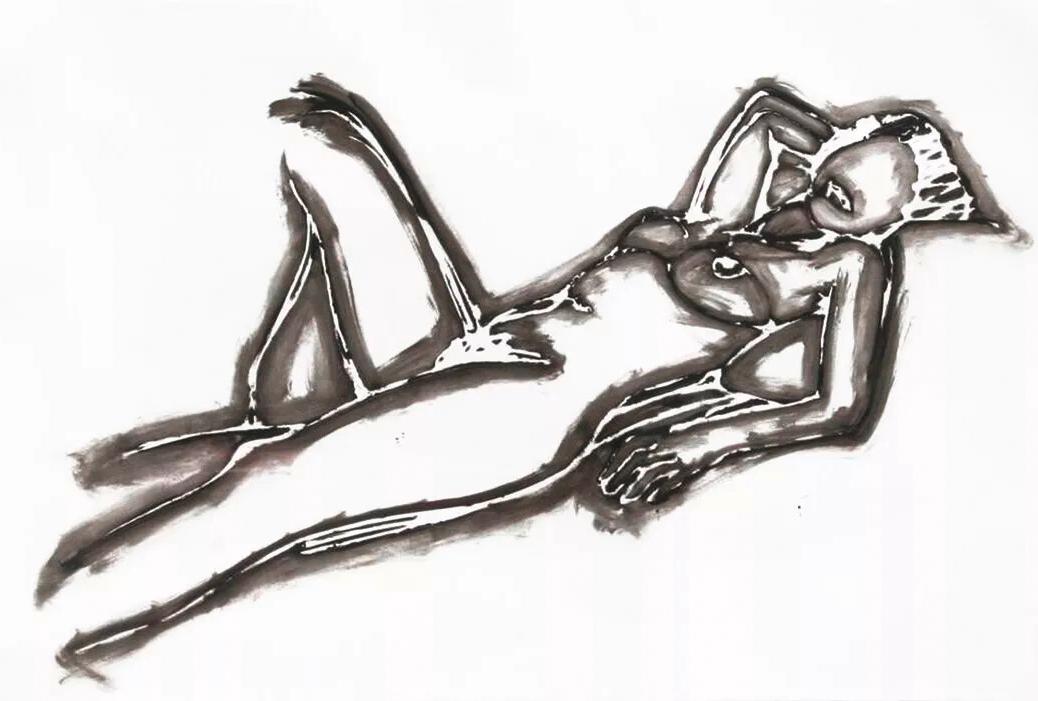

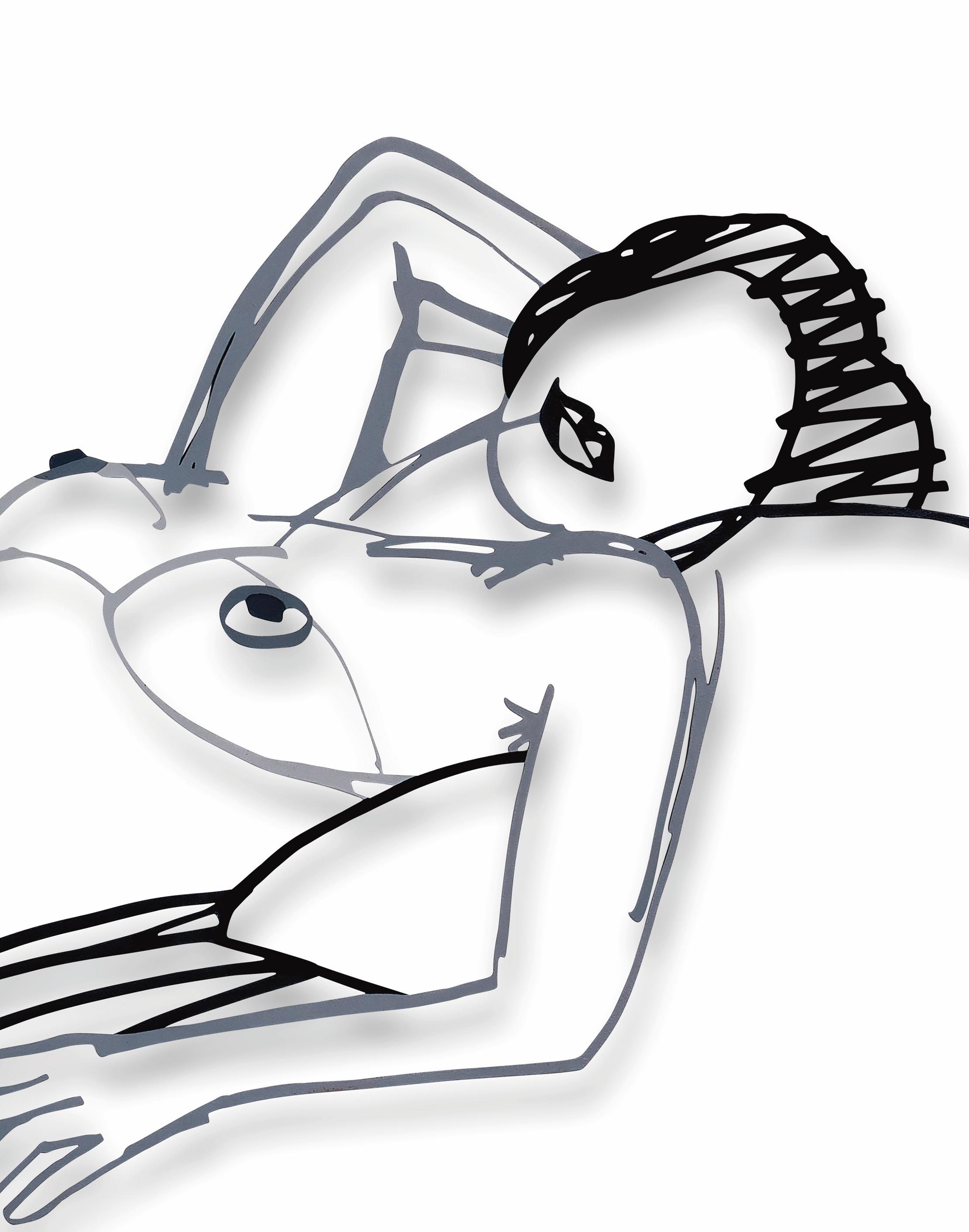

Lot 25, Tom Wesselmann, Monica lying down, one arm up (gray), 1986-90 (détail), p. 134

ARTS DES XXe & XXI e SIÈCLES

Isaure

Viel Castel Vice-présidente Arts des XXe & XXIe siècles

Impressionniste & Moderne Commissaire-priseur

Sinnah Administrateurcatalogueur Urban Art et Estampes & Multiples

Bruno Jaubert Directeur Impressionniste & Moderne

Hugues Sébilleau Directeur Post-War & Contemporain

Fantuzzi Administratrice Post-War & Contemporain

Directeur Urban Art Commissaire-priseur

Alexandra Michel Administratrice junior Impressionniste & Moderne

RTCURIAL DANS LE MONDE

International senior advisor

Nicolas Beurret Directeur associé

Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse

Emmanuel Bailly Directeur associé

Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse

Markus Schöb Directeur associé

Artcurial Beurret Bailly Widmer, Suisse

& Multiples

Alexandre Dalle Administrateur junior Bandes dessinées, Urban Art, Estampes & Multiples

et certificat

Art Moderne & Contemporain

Artcurial

Martin Guesnet

Miriam Krohne Directrice Allemagne

Olivier Berman Directeur Maroc

Florent Wanecq Spécialiste

Elodie Landais Administratricecatalogueur Impressionniste & Moderne

Sophie Cariguel Spécialiste Post-War & Contemporain

Karine Castagna Directrice Estampes

Jessica Cavalero Recherche

Francis Briest Commissaire-priseur Co-fondateur

de

Arnaud Oliveux

Emilie Volka Directrice Italie

Nadja Scribante Amstutz Directrice Suisse romande

Beurret Bailly Widmer, Suisse

Vinciane de Traux Directrice Belgique

Olga de Marzio Directrice Monaco

Florent

Louise Eber Recherche et certificat Art Moderne & Contemporain

Margot Denis-Lutard Spécialiste Art Contemporain Africain

Vanessa Favre Chef de projetExpositions culturelles et Ventes Privées

Sara Bekhedda Catalogueur Post-War & Contemporain

Beatrice

SELECTED 20/21

vente n°6195

EXPOSITION PUBLIQUE

Téléphone pendant l’exposition

Pour les lots 4, 5, 7 à 9, 11 à 14 et 23 :

Tél : +33 (0)1 42 99 20 84

Pour les lots 1 à 3, 6, 10, 15 à 22 et 24 à 28 : Tél : +33 (0)1 42 99 20 34

Dimanche 19 octobre 14h - 18h

Lundi 20 octobre 11h - 18h

Mardi 21 octobre 11h - 18h

Mercredi 22 octobre 11h - 18h

Jeudi 23 octobre 11h - 18h

Vendredi 24 octobre 11h - 18h

Samedi 25 octobre 11h - 16h

Lots 5, 14 et 15 précédés du symbole m ou sont en importation temporaire (m) ou vendus HT ( ) : Dans ces deux cas, l’adjudication est HT. La TVA au taux réduit de 5,5% s’applique sur l’adjudication et la commission de vente. Cette TVA est récupérable pour le professionnel français. Elle est remboursable pour un acheteur hors UE sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE ou pour un adjudicataire professionnel justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire et d’un document prouvant la livraison dans l’État membre.

Lots 5, 14 and 15 identified with the symbol m and are either under temporary importation (m) or sold VAT excluded ( ) : In these two cases, the hammer price will be VAT excluded. 5.5% VAT will be added to the hammer price and buyer’s premium. Upon request, this VAT can be refunded to the purchaser on presentation of written proof of exportation outside the EU or to the EU purchaser who will submit his intracommunity VAT number and a proof of shipment of his purchase to his EU country home address.

VENTE AUX ENCHÈRES

Samedi 25 octobre 2025 – 16h

Commissaire-priseur Arnaud Oliveux

Vice-présidente Arts des XXe et XXIe siècles

Isaure de Viel Castel

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 66 idevielcastel@artcurial.com

IMPRESSIONNISTE & MODERNE

Spécialiste - Directeur

Bruno Jaubert

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 35 bjaubert@artcurial.com

Spécialiste

Commissaire-priseur

Florent Wanecq

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 63 fwanecq@artcurial.com

Administratrice - catalogueur

Élodie Landais

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 84 elandais@artcurial.com

Administratrice junior

Alexandra Michel

Tél. : +33 (0)1 42 99 06 14 amichel@artcurial.com

POST-WAR & CONTEMPORAIN

Spécialiste - Directeur

Hugues Sébilleau

Tél. : +33 (0)1 42 99 16 35 hsebilleau@artcurial.com

Spécialiste

Sophie Cariguel

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 04 scariguel@artcurial.com

Catalogueur

Sara Bekhedda

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 25 sbekhedda@artcurial.com

Administratrice

Beatrice Fantuzzi

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 34 bfantuzzi@artcurial.com

RECHERCHE ET AUTHENTIFICATION

Jessica Cavalero

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 08 jcavalero@artcurial.com

Marine Oriente

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 48 moriente@artcurial.com

Catalogue en ligne www.artcurial.com

Comptabilité acheteurs

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 71 salesaccount@artcurial.com

Comptabilité vendeurs

Tél. : +33 (0)1 42 99 17 00 salesaccount@artcurial.com

Transport et douane Inès Tekirdaglioglu

Tél. : +33 (0)1 42 99 16 37 itekirdaglioglu@artcurial.com

Ordres d’achat, enchères par téléphone

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 51 bids@artcurial.com

Assistez en direct aux ventes aux enchères d’Artcurial et enchérissez comme si vous y étiez, c’est ce que vous offre le service Artcurial Live Bid.

Pour s’inscrire: www.artcurial.com

Vous avez également la possibilité d’enchérir en direct pendant la vente via les plateformes Drouot Live et Invaluable.

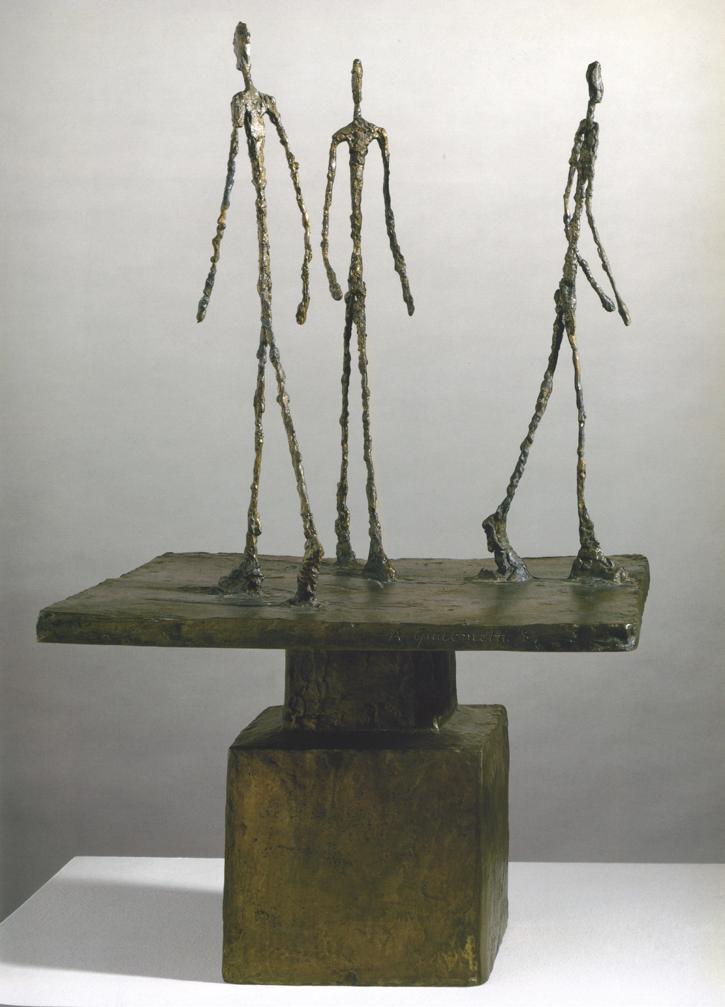

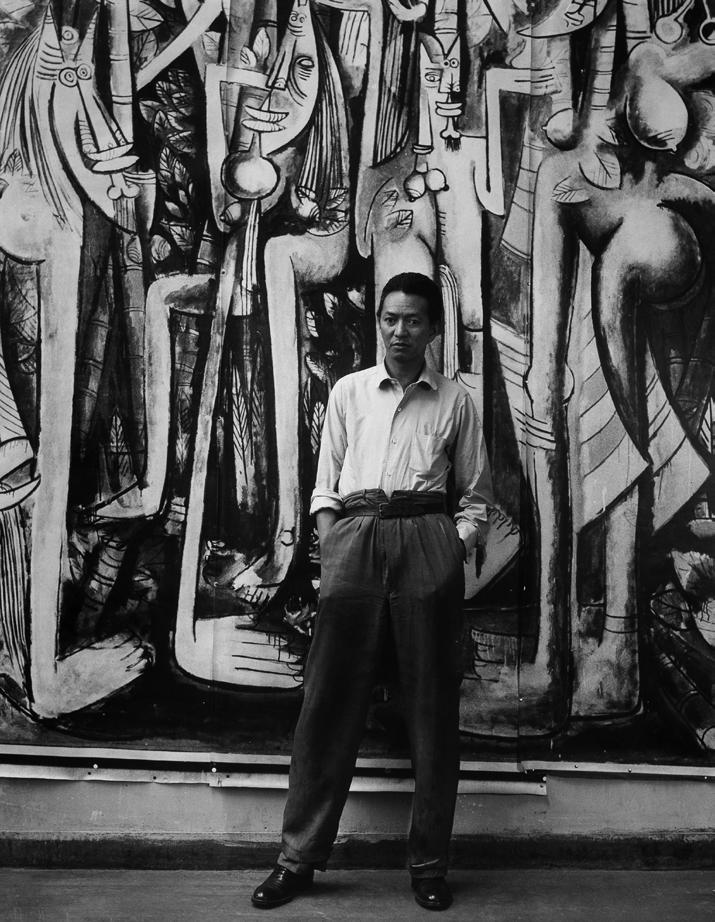

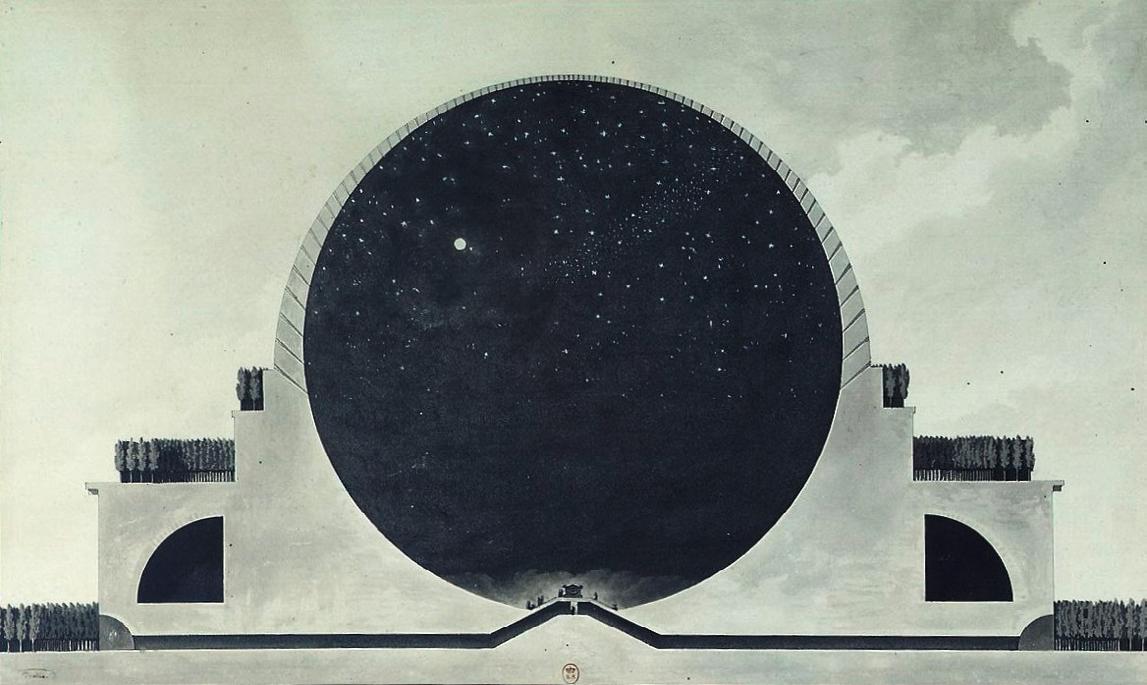

Couverture

Lot n°8 - Alberto Giacometti (détail)

Lot n°15 - Sayed Haider Raza

Photographes

Nohan Ferreira

Studio Sebert-Ooshoot

Graphiste

Ambre Quemin

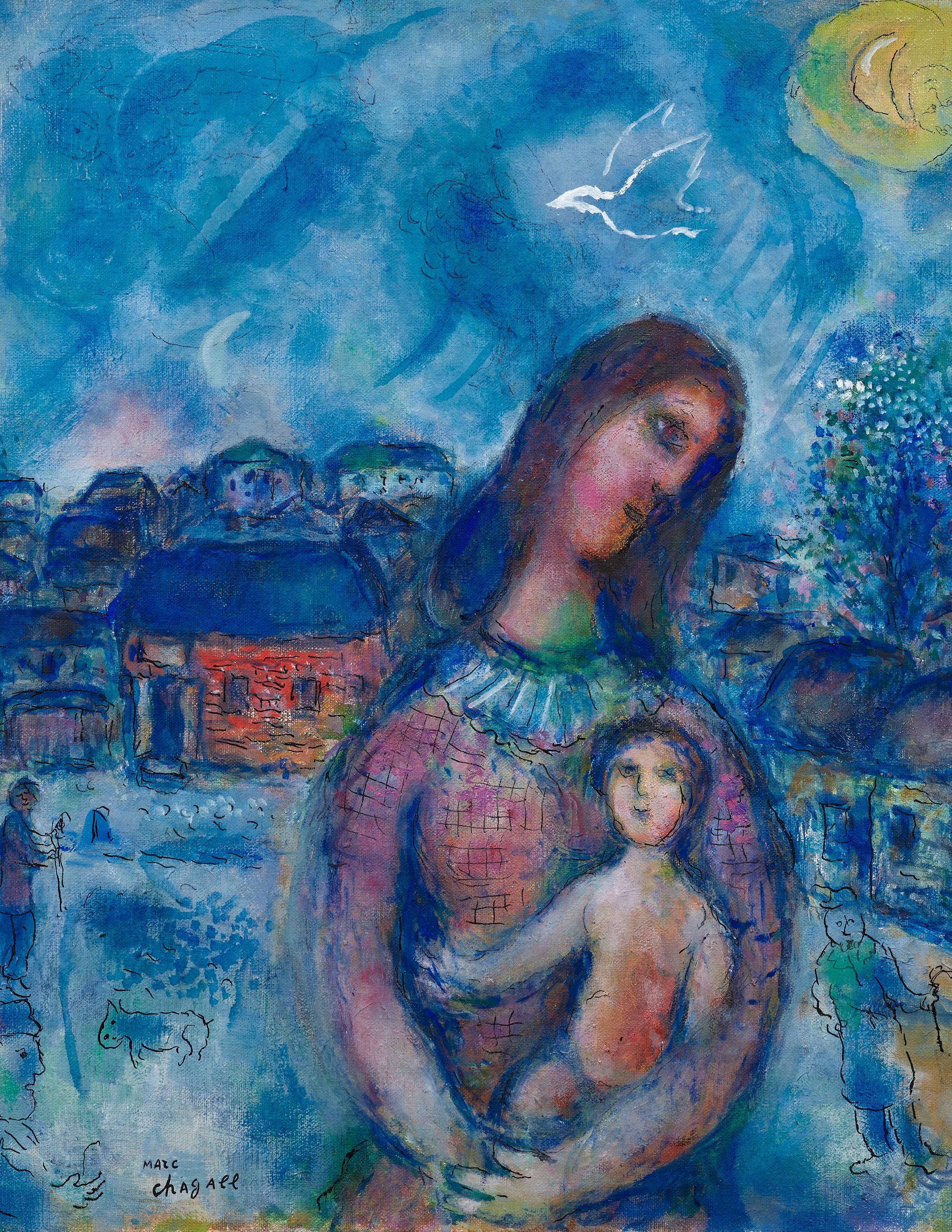

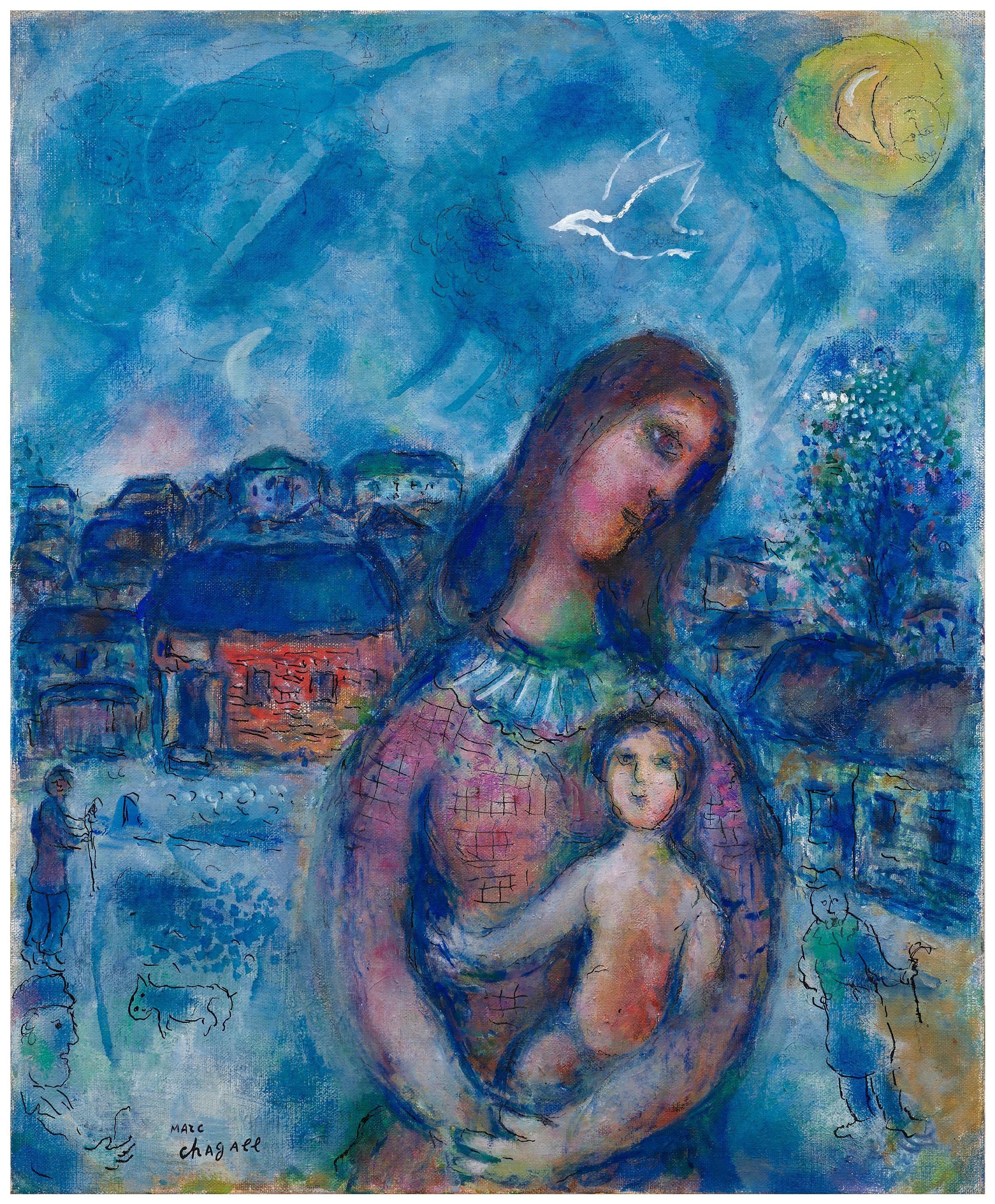

Lot 4, Marc Chagall, Maternité sur fond bleu, 1976, p. 24

INDEX DES ARTISTES

L

C

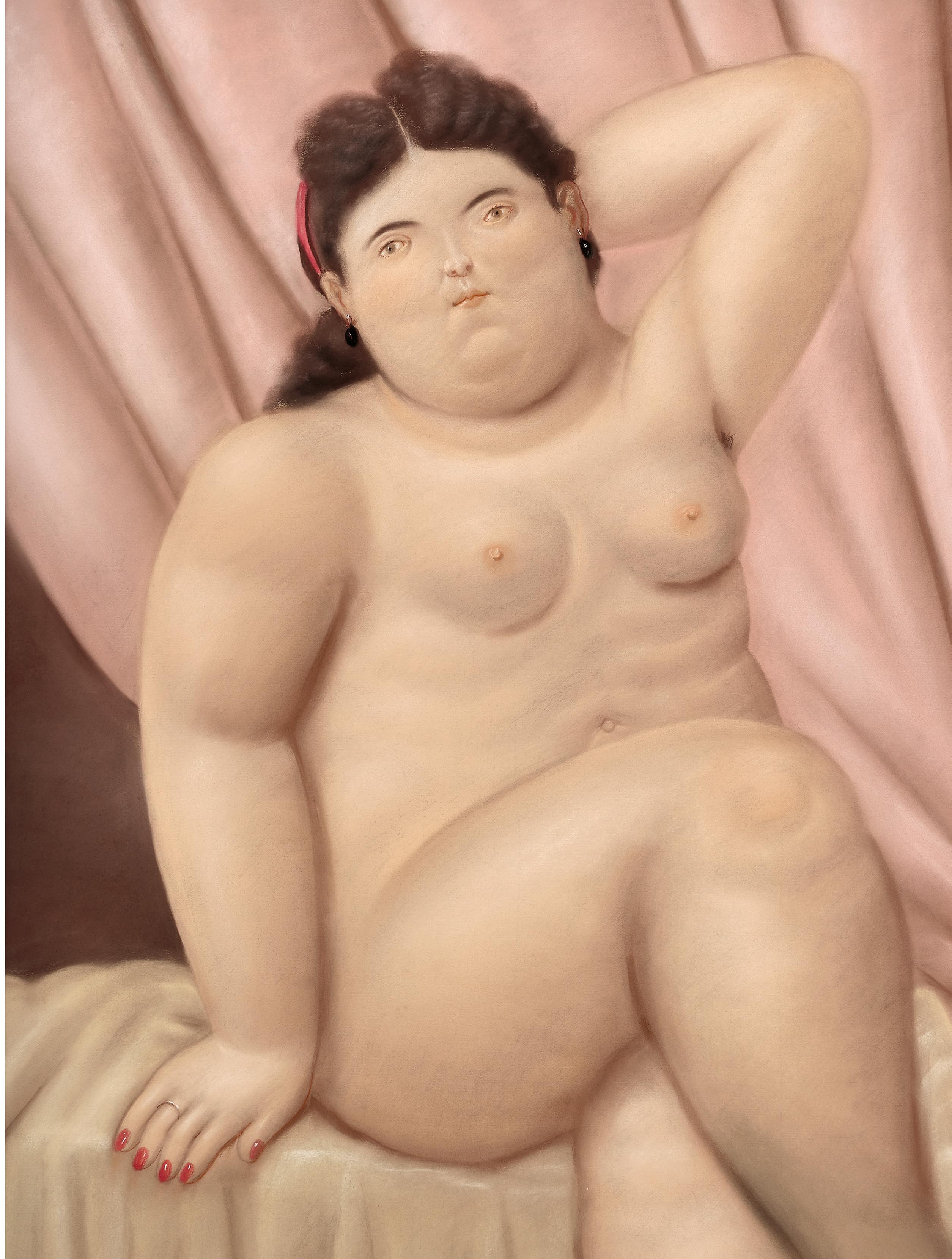

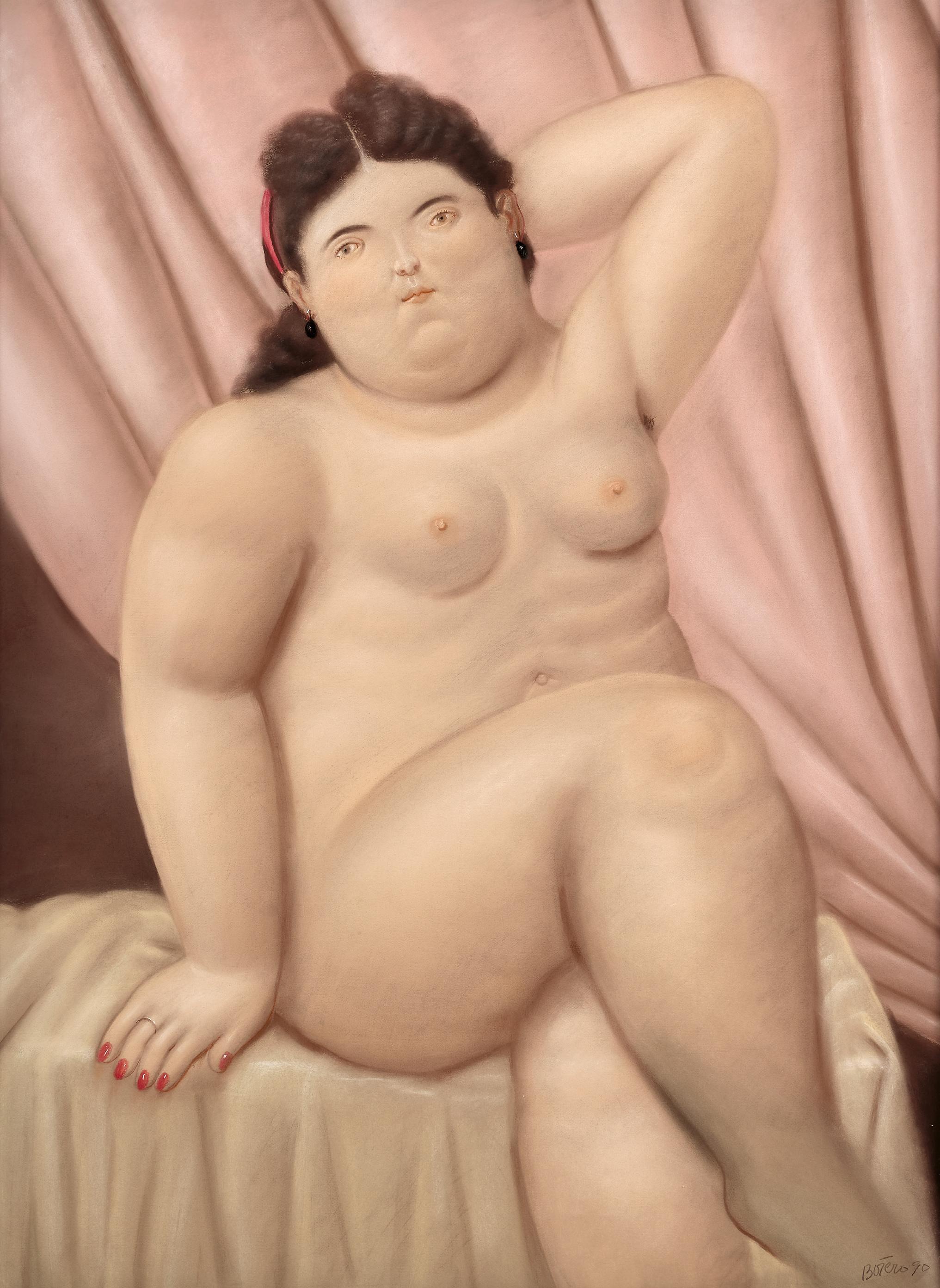

Fernando BOTERO – 11

Alexander CALDER – 6

CÉSAR – 24

Marc CHAGALL – 4

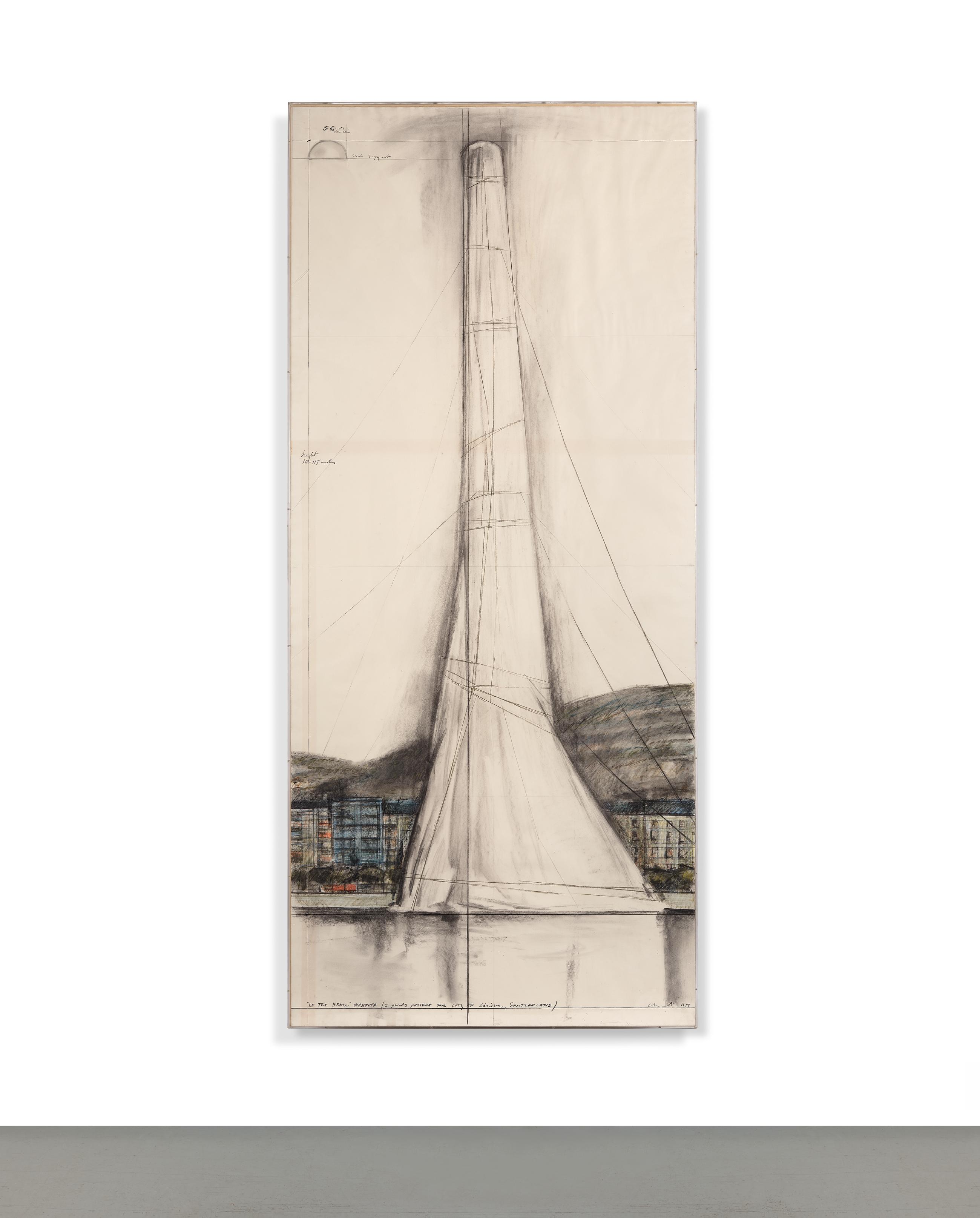

CHRISTO – 22

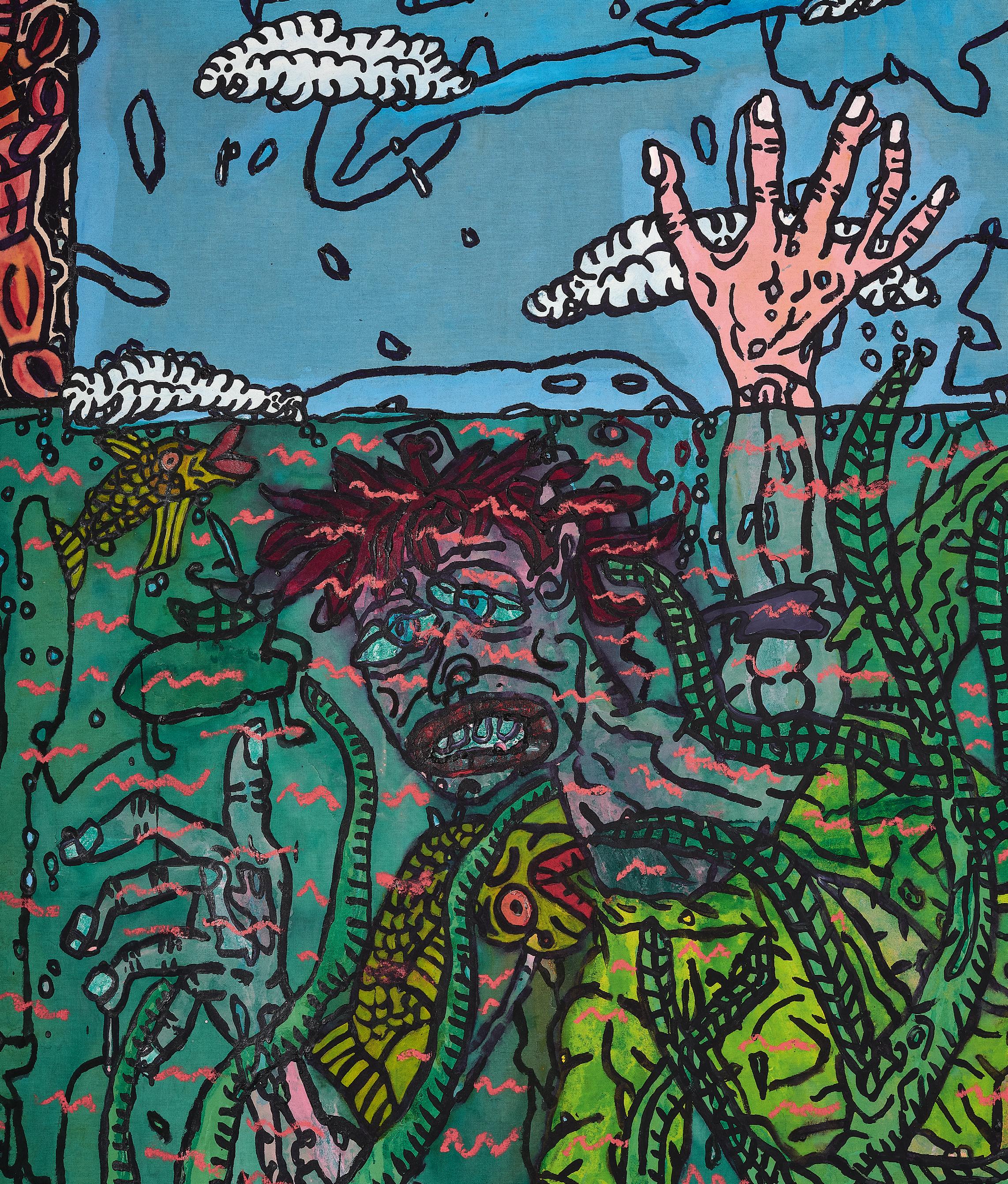

Robert COMBAS – 26

DJean DUBUFFET – 1

G

Alberto GIACOMETTI – 8

H

Simon HANTAÏ – 2, 3

Jean HÉLION – 14

K

Anish KAPOOR – 16

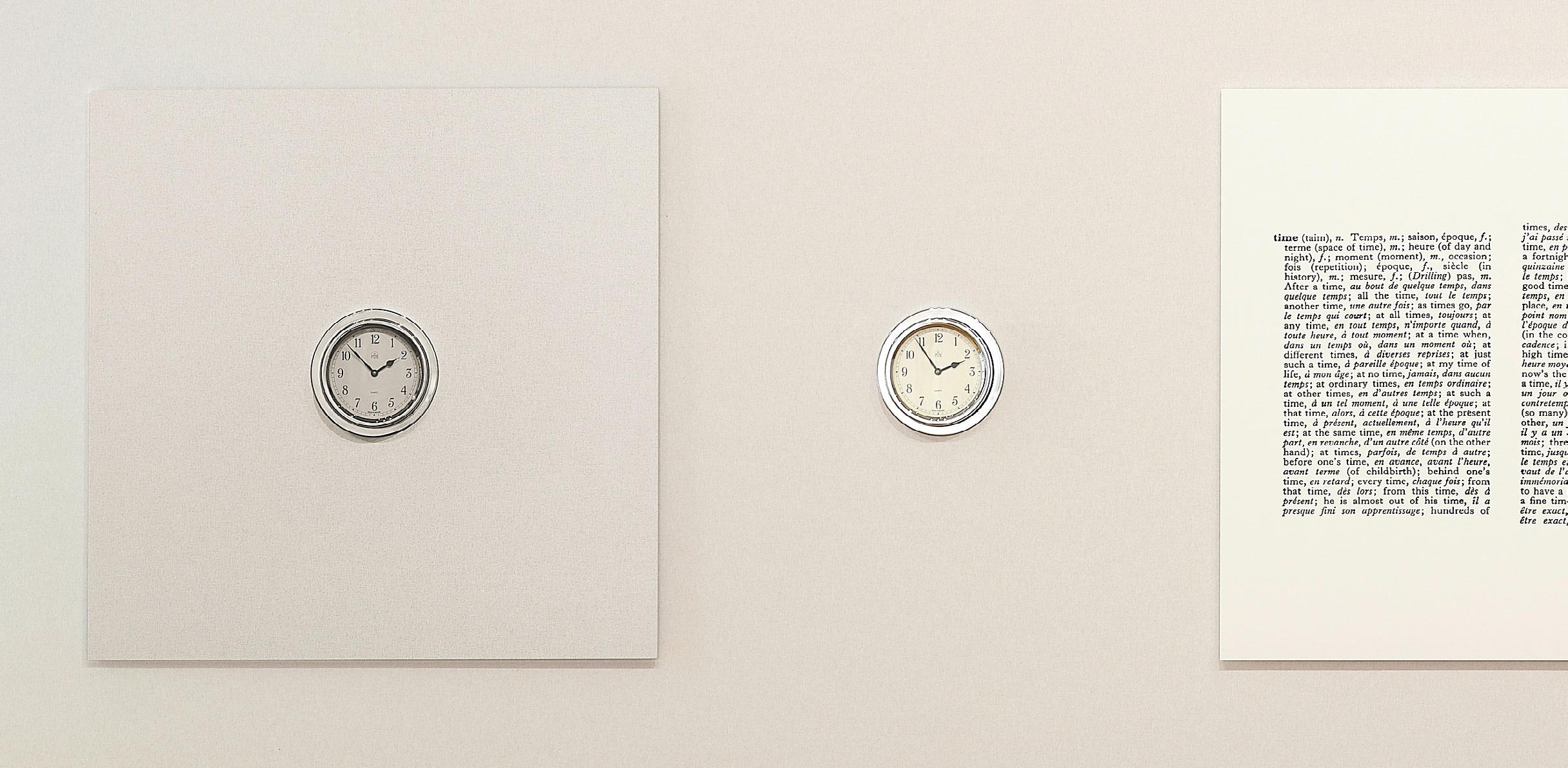

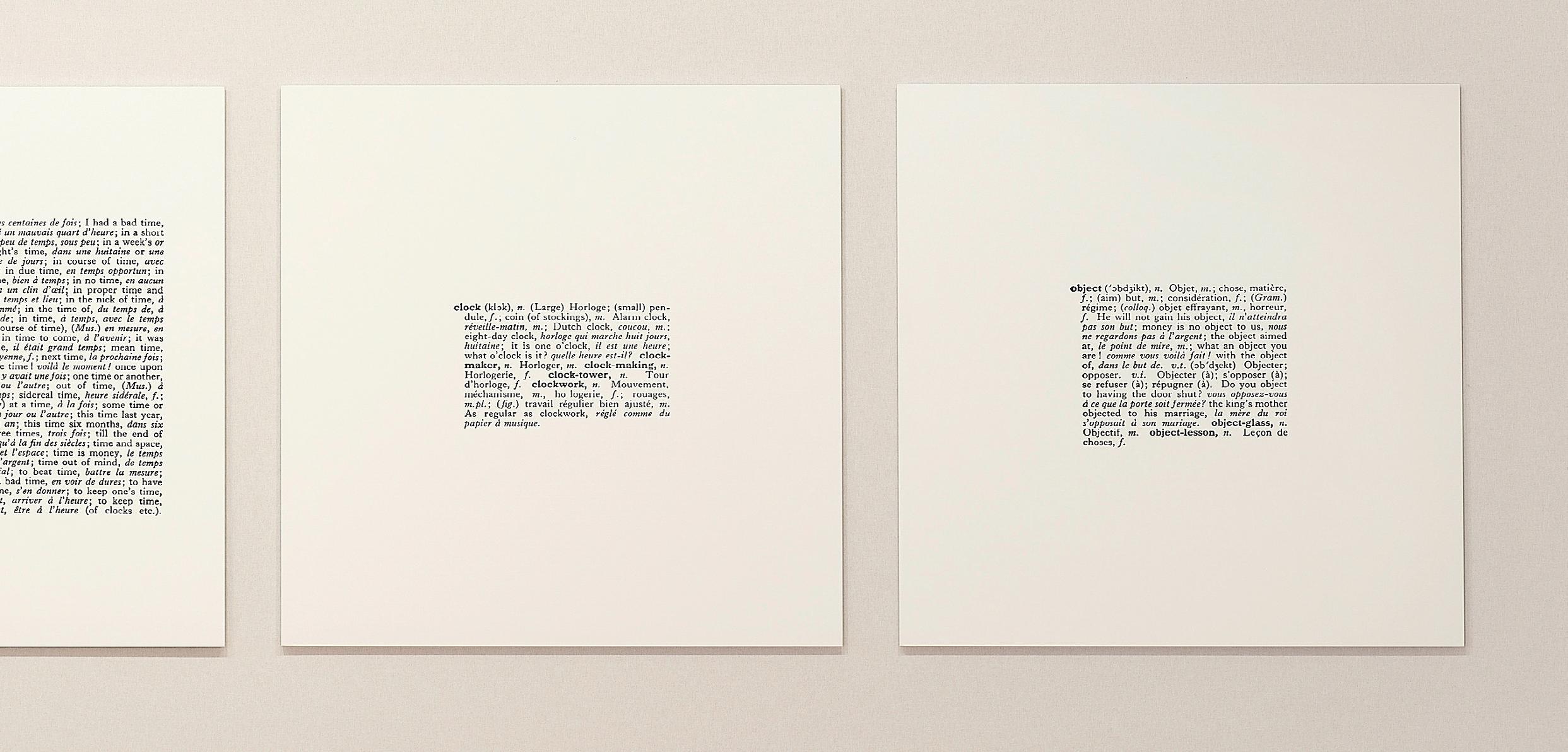

Joseph KOSUTH – 28

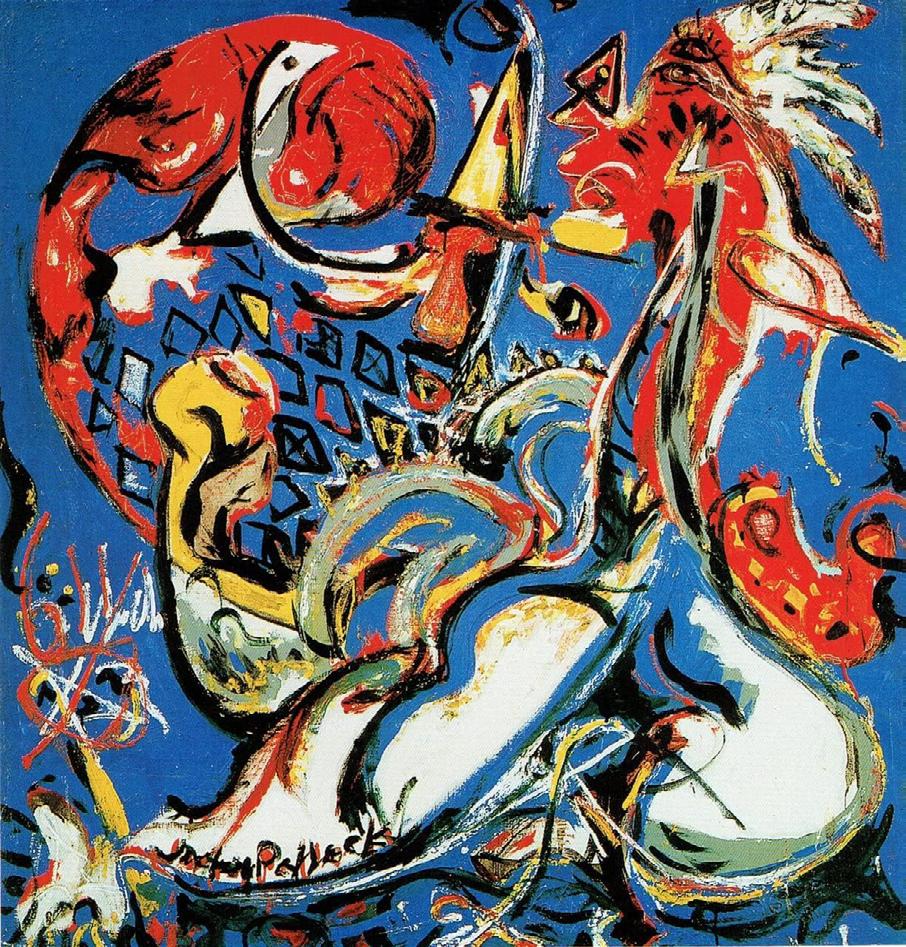

Wifredo LAM – 10

Fernand LÉGER – 7

Baltasar LOBO – 12

M

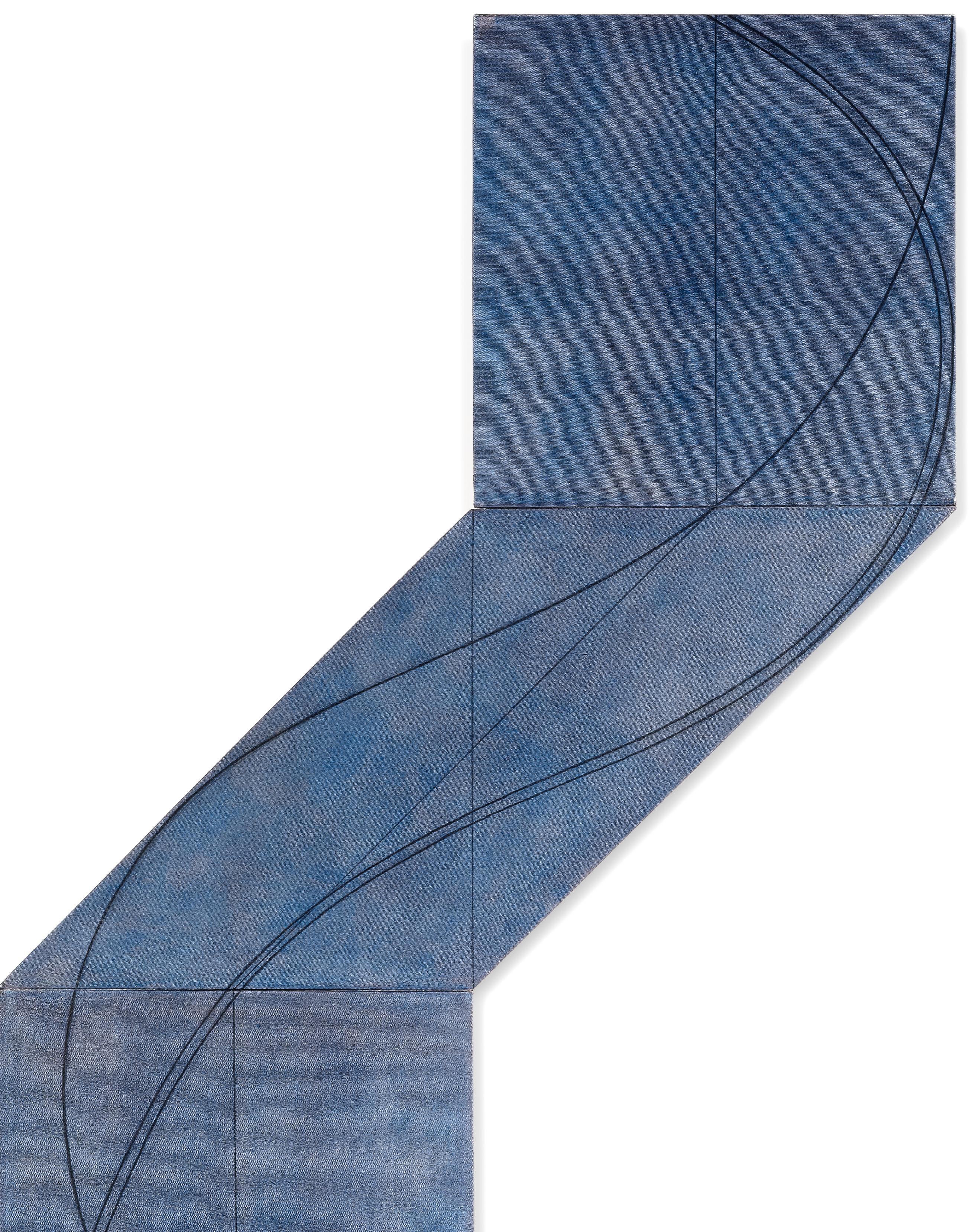

Robert MANGOLD – 27

André MASSON – 9

Georges MATHIEU – 19

P

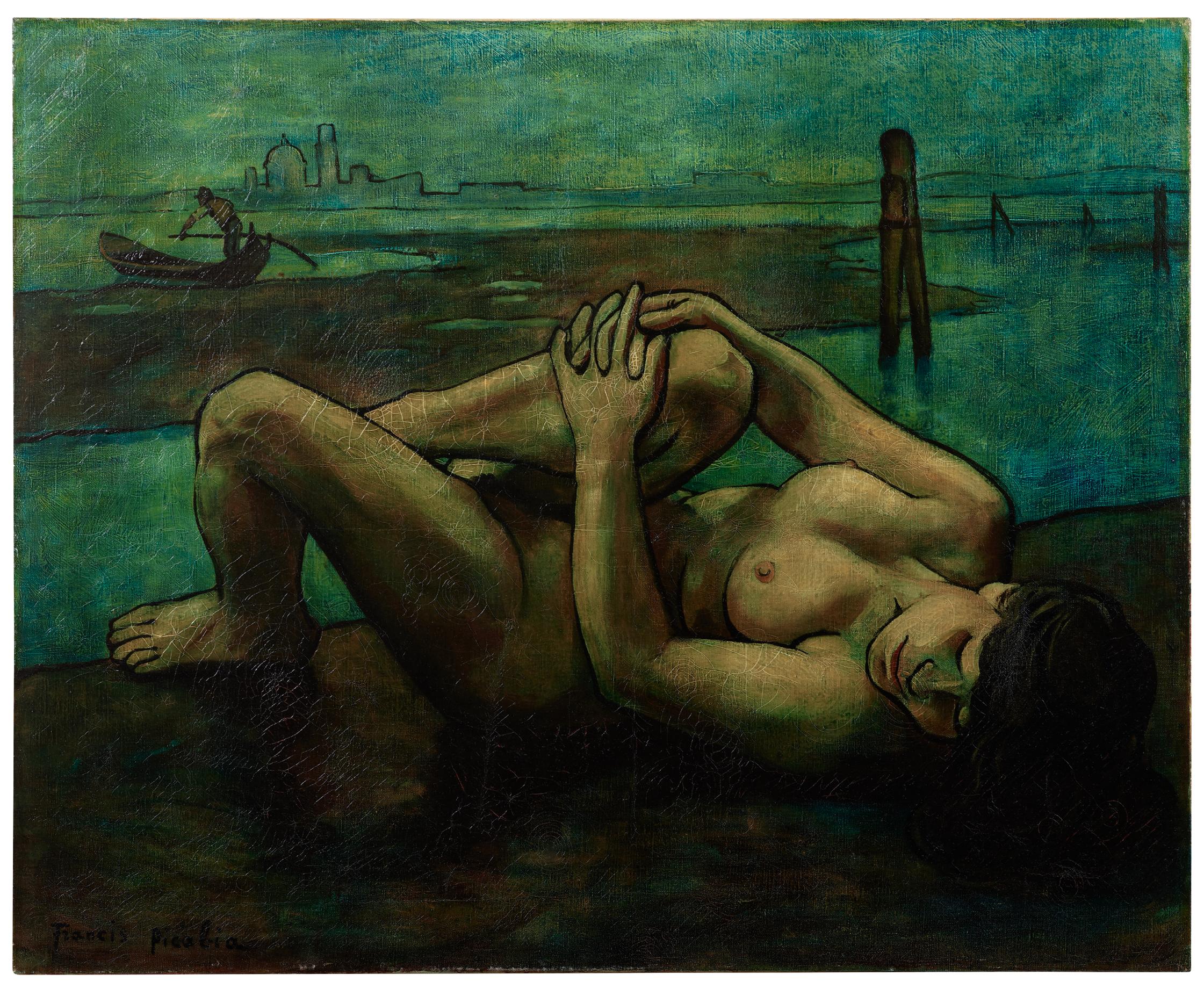

Francis PICABIA – 13

Serge POLIAKOFF – 18, 20

R

Sayed Haider RAZA – 15

S

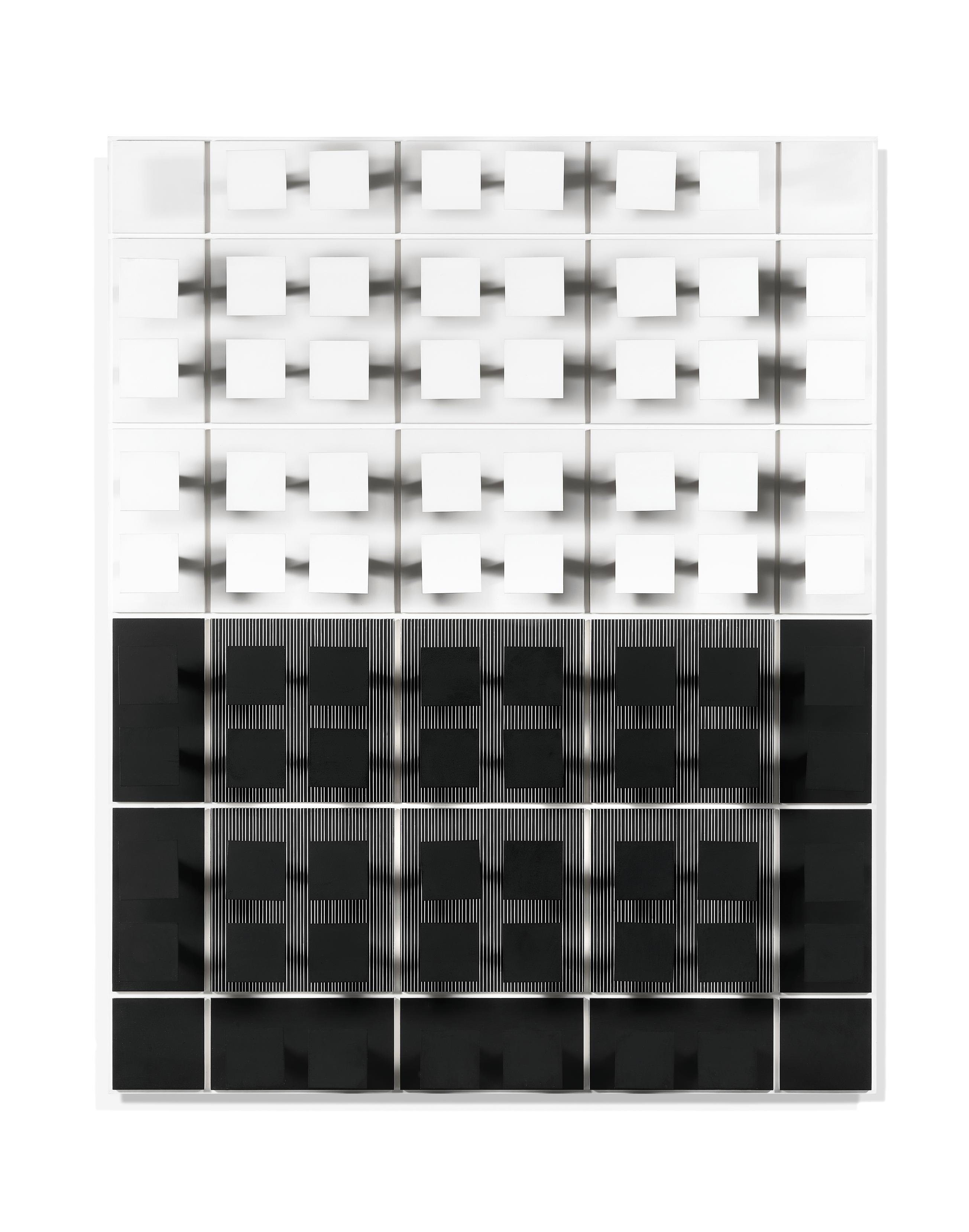

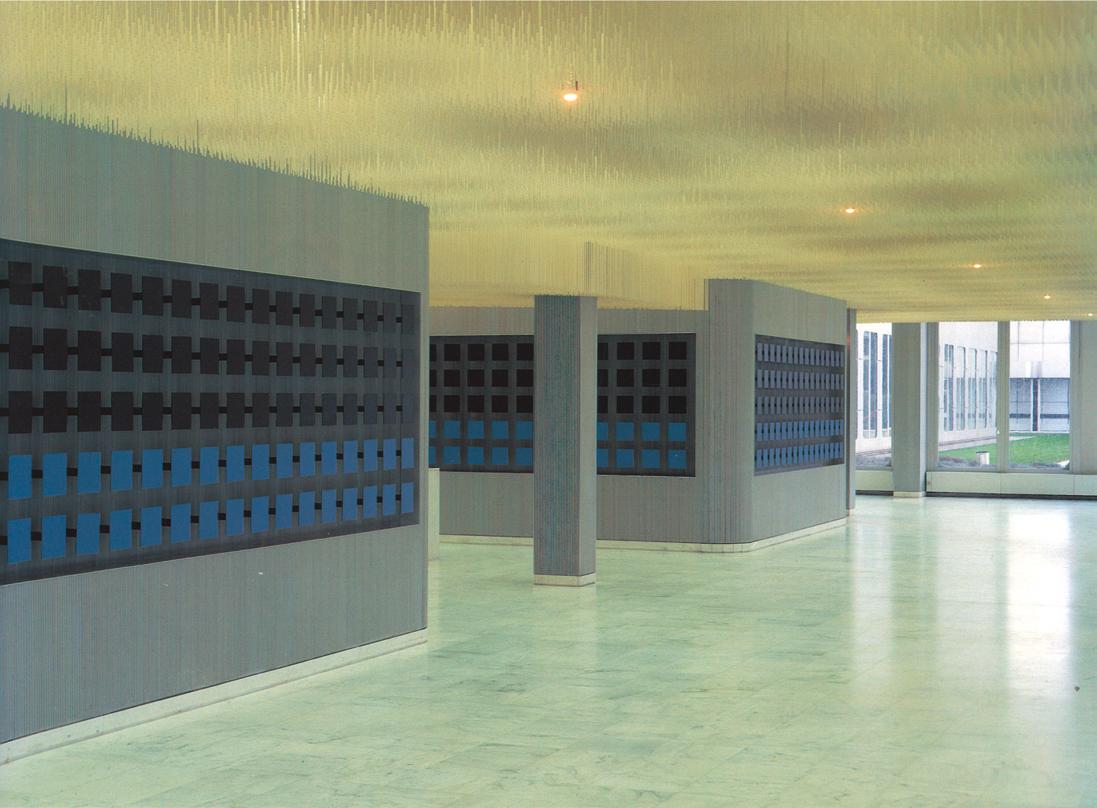

Jesús Rafael SOTO – 17

Pierre SOULAGES – 21

T

Joaquín TORRES-GARCÍA – 5

W

Tom WESSELMANN – 25

ZOssip ZADKINE – 23

Crédits photographiques

Pour les artistes listés ci-dessous, le copyright est le suivant : © Adagp, Paris, 2025

Fernando Botero, Marc Chagall, Christo, Robert Combas, Jean Dubuffet, Jean Hélion, Joseph Kosuth, Fernand Léger, Baltasar Lobo, André Masson, Georges Mathieu, Serge Poliakoff, Sayed Haider Raza, Jesús Rafael Soto, Pierre Soulages, Tom Wesselmann, Ossip Zadkine

Alexander Calder : © 2025 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris

César : © SBJ / Adagp, Paris 2025

Alberto Giacometti : © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025

Anish Kapoor (p. 91) : © 2025 Anish Kapoor. All rights Reserved, DACS Images / ADAGP, Paris 2025

Anish Kapoor (deuxième de couverture) : © Vincent Everarts

Wifredo Lam : © Succession Wifredo Lam, Adagp, Paris, 2025

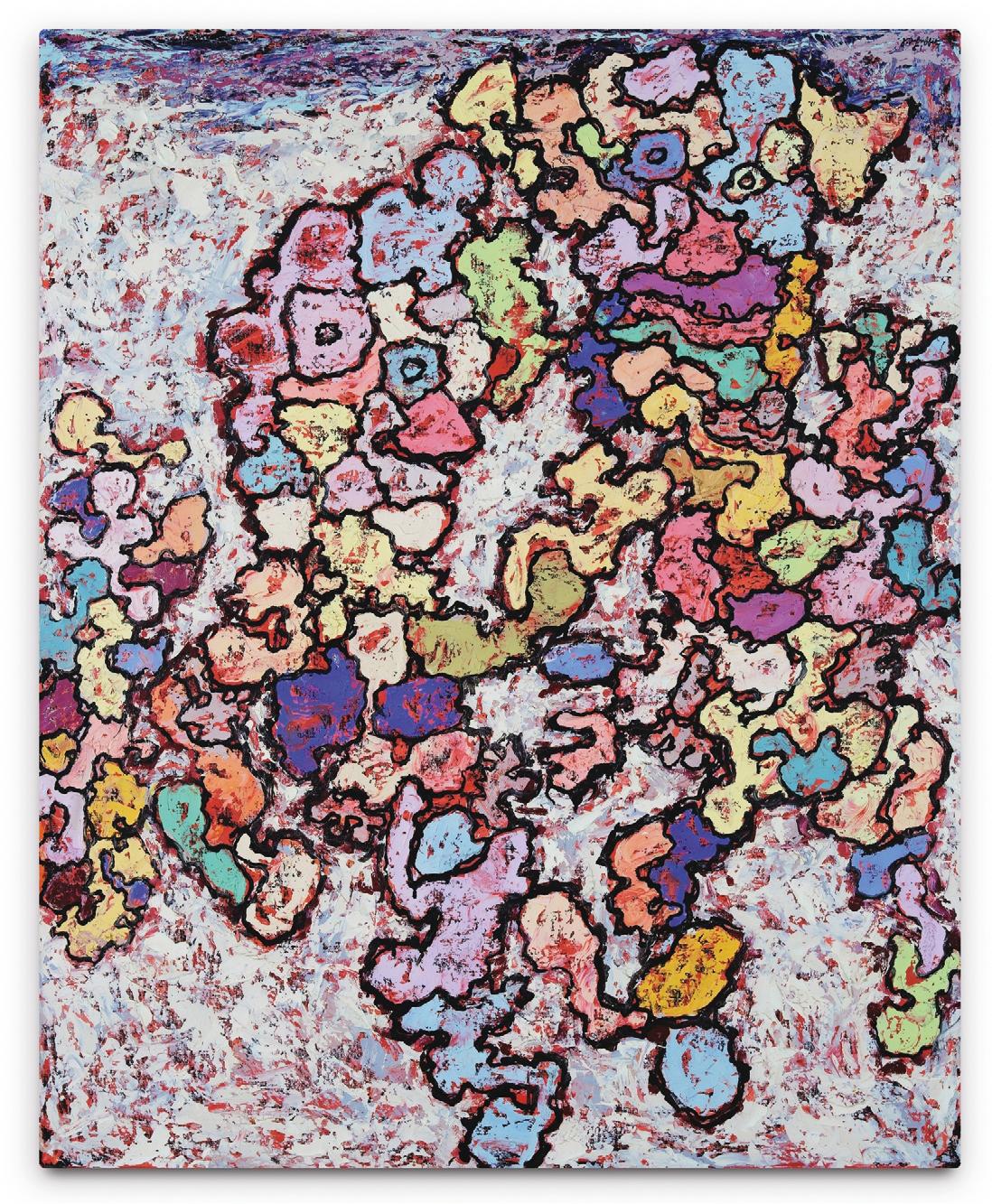

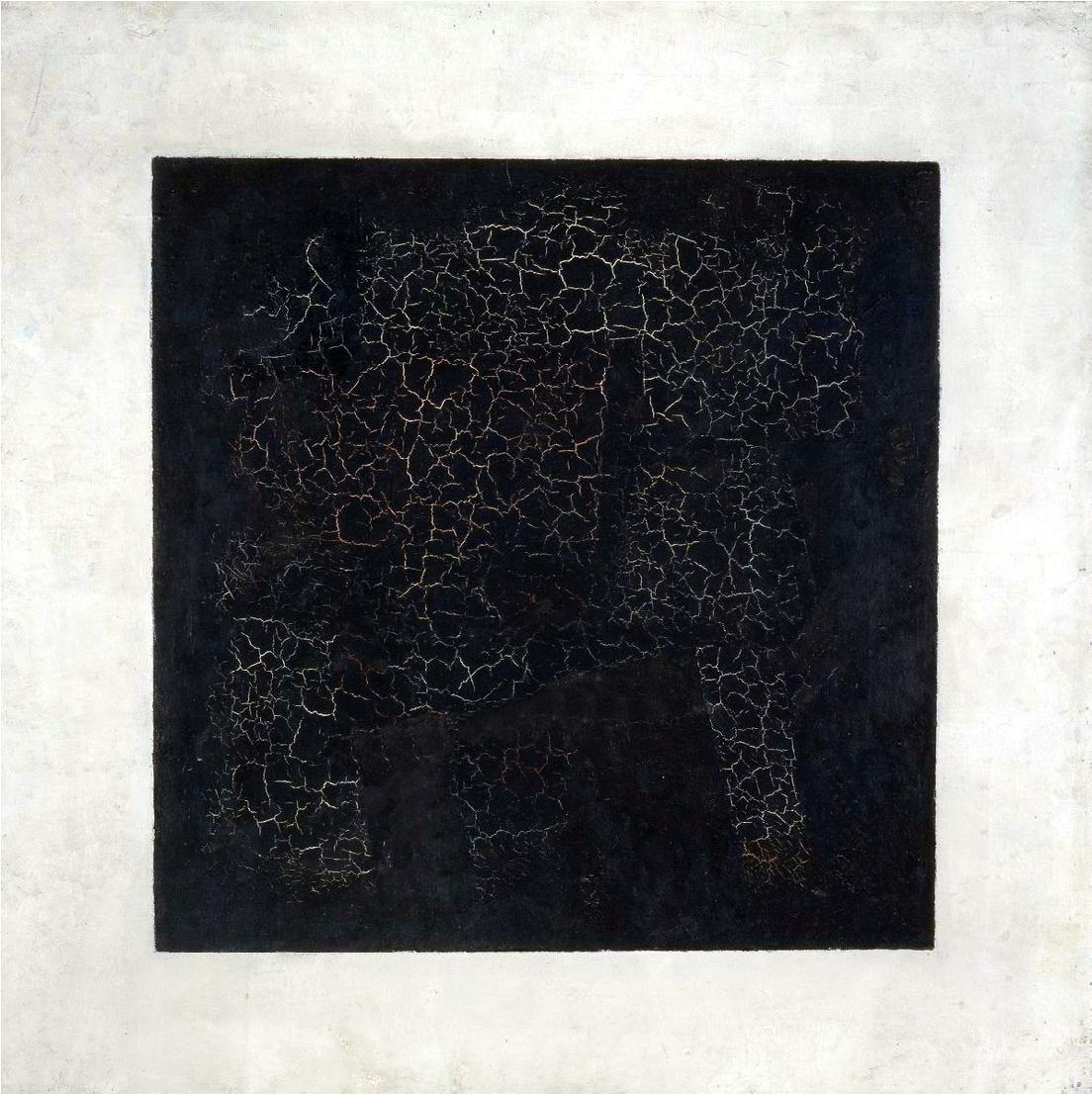

Jean DUBUFFET

1901-1985

Jindrinvince – 1962

Gouache sur papier

Signé et daté en bas vers la droite « J. Dubuffet, 62 » 67 × 45 cm

Provenance :

Collection de l’artiste

Galerie Beyeler, Bâle

Galerie Charles Kriwin, Bruxelles

Acquis directement auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire

Exposition :

Paris, Galerie Daniel Cordier, Dubuffet : Paris Circus, juin-juillet 1962, n°57

Amsterdam, Stedelijk Museum, Jean Dubuffet : tekeningen, gouaches, novembre 1964-janvier 1965, n°177 Morges (Suisse), Musée Alexis Forel, Jean Dubuffet : dessins, gouaches, lithographies provenant de la collection personnelle de l’artiste, mars-avril 1967, n°69

Bâle, Kunstmuseum, Jean Dubuffet : Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen, Collagen, juin-août 1970, n°113

New York, The Pace Gallery, Dubuffet : works on paper, mars-avril 1971, n°34

Bibliographie :

M. Loreau, Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, Paris Circus, fascicule XIX : Paris Circus, Éditions

Jean-Jacques Pauvert, Lausanne, 1965, reproduit en noir et blanc sous le n°414, p. 186

Andreas Franzke, Dubuffet, Editions

Harry N. Abrams, New York, 1981, p. 151

Nous remercions la Fondation Dubuffet pour les informations qu’elle nous a aimablement communiquées.

Cette œuvre a été réalisée le 15 mai 1962.

Gouache on paper; signed and dated lower right; 26 × 16 ⅞ in.

200 000 - 300 000 €

Jindrinvince – 1962

Après sept années passées à Vence, à explorer les environs, armé d’un filet à papillons et d’une loupe de naturaliste (recherches qui donnèrent naissance aux séries des Matériologies, Texturologies et autres Topographies), Jean Dubuffet retrouve la capitale en 1955. Paris incarne pour l’artiste le théâtre de la vie sociale et urbaine, un laboratoire de métamorphoses et de spectacles permanents, avec ses magasins, ses façades, ses rues, ses automobiles, sa foule et sa frénésie… Naît de cette profusion visuelle et sonore, la série Paris Circus

Dans sa correspondance, Dubuffet insiste : il ne cherche pas à échapper à la figuration, mais à la réinventer par des voies inédites. Aux matériaux épais et terreux de ses travaux antérieurs succèdent des graphismes effervescents et des couleurs criardes.

Désormais, son regard se tourne vers la vie urbaine plutôt que vers la nature ou le monde minéral. L’art devient pour lui un moyen de dépouiller l’ordinaire et de faire surgir un regard neuf sur les êtres, la ville et la vie quotidienne.

La genèse de Paris Circus repose sur une volonté assumée : retranscrire des objets donnés, puis les transformer.

Dubuffet s’empare de formes déjà établies, les déforme et les projette dans le tumulte urbain pour engendrer des figures vibrantes. La cité se voit traversée par les turbulences de la matière, tandis que du chaos surgissent des silhouettes maladroites mais animées d’une nouvelle intensité.

Le prolongement naturel de ce cycle conduit à la série des Légendes

After seven years in Vence, exploring the surroundings armed with a butterfly net and a naturalist’s magnifying glass (research that gave rise to the Matériologies, Texturologies, and Topographies series), Jean Dubuffet returned to Paris in 1955. For the artist, the city embodied the theatre of social and urban life, a laboratory of constant metamorphoses and spectacles, with its shops, façades, streets, cars, crowds, and frenzy… From this visual and auditory abundance emerged the Paris Circus series. In his correspondence, Dubuffet emphasizes that he was not seeking to escape figuration but to reinvent it through new means. The thick, earthy materials of his earlier works were replaced by effervescent graphics and garish colours. His attention now turned to urban life rather than

nature or the mineral world. Art became for him a way to strip away the ordinary and reveal a fresh perspective on people, the city and everyday life.

The genesis of Paris Circus rested on a deliberate intention: to depict given objects and then transform them. Dubuffet took already established forms, distorted them and projected them into the urban tumult to generate vibrant figures. The city is traversed by the turbulence of matter, while from the chaos emerge awkward but intensely animated silhouettes.

The natural continuation of this cycle led to the Légendes series. Opposite to the previous approach, Dubuffet adopted a process based on lines, spots and erratic forms, entirely devoid of prior intention.

Jean Dubuffet, Le Folâtreur, 1961

Jean DUBUFFET 1901-1985

Jindrinvince – 1962

À l’opposé de la démarche précédente, Dubuffet y adopte un processus fondé sur des lignes, des tâches et des formes erratiques, dénuées d’intention préalable.

Dans ce graphisme indéterminé, l’artiste décèle peu à peu des personnages en devenir. L’œuvre procède désormais d’une trame abstraite et arbitraire, où la matière devient le terrain d’apparitions inattendues, de silhouettes à peine formées, plus griffonnées que définies. L’artiste explique dans une lettre du 14 mai 1961 : « C’est de ce goût que relève tout l’art appelé improprement et pédantesquement ‘informel’ (tâches, salissures, etc.). Il faut remarquer, en effet, que tout cet art est en quête de formes et pas du tout d’absence de formes, s’agissant seulement de registres de formes différents de ceux utilisés traditionnellement.

On pourrait plus justement qualifier ces formes d’antigéométriques. Elles sont en effet beaucoup plus complexes que les formes géométriques, et infiniment plus riches ».

Dans la série des Légendes, l’œuvre intitulée Légende du Bonheur (1961) est considérée comme la première toile et l’incarnation précoce et fondatrice des recherches de l’artiste. Elle sera suivie par l’épisode Exodus, constitué de dessins à l’encre.

Puis le 15 mai 1962, Dubuffet réalise Jindrinvince. De l’entrelacs chaotique de tâches de couleurs éclatantes et de lignes noires biscornues émerge la silhouette d’un personnage en pied.

L’artiste trace une ligne qui n’est ni droite ni circulaire composant une multitude de formes organiques. Tout semble mouvant, instable, comme pris dans un flux

Within this indeterminate graphic, the artist gradually discerned figures in the making. The work now proceeded from an abstract and arbitrary framework, where matter became the ground for unexpected appearances, figures barely formed, more scribbled than defined. In a letter dated May 14, 1961, the artist explained: “It is from this taste that all art improperly and pedantically called ‘informal’ (spots, smudges, etc.) derives. It should be noted that all this art is in search of forms and not at all the absence of forms, involving only registers of forms different from those traditionally used. These forms could more justly be called anti-geometric. They are, in fact, much more complex than geometric forms, and infinitely richer”.

Within the Légendes series, the work Légende du Bonheur (1961)

is considered the first painting and the early, foundational embodiment of the artist’s explorations. It was followed by the Exodus episode, consisting of ink drawings.

On May 15, 1962, Dubuffet created Jindrinvince. From the chaotic interplay of bright coloured spots and crooked black lines emerged a full-length figure. The artist drew lines that were neither straight nor circular, composing a multitude of organic forms. Everything seems in motion, unstable, caught in a flux of perpetual transformation. No reference points, no plan, no centre remain, only a clownish, excessively saturated atmosphere. The impulses of the lines in this gouache produce a non-fixed representation, entirely in motion, giving rise to a whimsical and jubilant being, as a child might

En Fr

Jean Dubuffet, Emplettes hâtives, 1961 © DR

en perpétuelle métamorphose. Plus de repères, plus de plan ni de centre : seule une atmosphère bouffonne et saturée à l’excès demeure. Les impulsions des lignes de cette gouache créent une représentation non figée, toute en mouvement, engendrant un être fantasque et jubilatoire, tel que l’imaginerait un enfant, comme si le monde réel se trouvait affecté par un vent de folie.

Le titre de l’œuvre (Jindrinvince), dénué de sens, rappelle également l’attirance de Dubuffet pour l’art des fous, dont il admire la force créatrice. Il décrit sa méthode comme « totalement non-intentionnelle », l’assimilant à la spontanéité de l’art brut. Il cherche à entrouvrir les vannes de l’imaginaire dans le quotidien, convaincu que les sujets les plus dérisoires recèlent un potentiel pictural réjouissant et une magie inédite. « J’ai souvent considéré

l’œuvre comme une prise directe sur les mécanismes de l’esprit […] », confie-t-il. Les Légendes sont donc aussi un hommage à ceux qui, depuis leur aliénation, lui ont permis de mieux saisir ses propres aspirations.

Les séries Paris Circus et Légendes couvrent la période allant de février 1961 à juillet 1963. Dubuffet passe de l’une à l’autre à la recherche d’une confluence entre ces deux courants créateurs mais contraires. L’artiste les fait dialoguer en explorant le visible qui tend vers l’informe et l’informe qui tend vers la forme. Il ne s’agit pas d’une synthèse mais d’un conflit créatif, un geste formateur doublé d’une déformation, où lignes et couleurs engendrent des phénomènes inédits hors des codes traditionnels.

De cette recherche naîtra une nouvelle série baptisée Hourloupe

imagine it, as if the real world had been swept by a gust of madness. The title of the work (Jindrinvince), devoid of meaning, also recalls Dubuffet’s fascination with the art of the insane, whose creative force he admired. He described his method as “entirely non-intentional”, likening it to the spontaneity of Art Brut. He sought to open the floodgates of imagination within everyday life, convinced that even the most trivial subjects held a delightful pictorial potential and a unique kind of magic. “I have often regarded the artwork as a direct engagement with the mechanisms of the mind […]”, he confided. The Légendes thus also serve as a tribute to those who, from their own alienation, allowed him to better understand his own artistic aspirations.

The Paris Circus and Légendes series span the period from February 1961 to July 1963. Dubuffet moved between them in search of a confluence between these two creative yet opposing currents. The artist made them interact by exploring the visible tending toward the formless and the formless tending toward the visible. This was not a synthesis but a creative conflict, a gesture of formation coupled with deformation, where lines and colours produced unprecedented phenomena beyond traditional codes.

From this exploration emerged a new series called Hourloupe.

Jean Dubuffet, Légende du bonheur, 1961

1922-2008

Aquarelle

Aquarelle sur toile

Porte au dos le numéro « A.3.1.255 »

49,50 × 38 cm

Provenance :

Don de l’artiste à l’actuel propriétaire

Bibliographie :

Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’Œuvre de l’artiste actuellement en préparation par les Archives Simon Hantaï.

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Simon Hantaï sous le n°A 3.1.255.

Watercolour on canvas; bears a number on the reverse; 19 ½ × 15 in.

40 000 - 60 000 €

Simon HANTAÏ

1922-2008

Aquarelle

« La peinture existe parce que j’ai besoin de peindre. Mais cela ne peut suffire. Il y a une interrogation sur le geste qui s’impose. Le problème était : comment vaincre le privilège du talent, de l’art, etc. ? Comment banaliser l’exceptionnel ? Comment devenir exceptionnellement banal ? Le pliage était une manière de résoudre ce problème. Le pliage ne procédait de rien. Il fallait simplement se mettre dans l’état de ceux qui n’ont encore rien vu, se mettre dans la toile. On pouvait remplir la toile pliée sans savoir où était le bord. On ne sait plus alors où cela s’arrête. On pouvait même aller plus loin et peindre les yeux fermés », déclare Simon Hantaï. Dès 1960, l’artiste développe le pliage, qui s’impose rapidement comme le cœur de son œuvre. En pliant la toile avant de la peindre « à l’aveugle », il associe rigueur et hasard, introduisant une dimension inédite de liberté dans son processus créatif. En 1968, Simon Hantaï inaugure la série des Études, où le pliage devient une véritable méthode de création. La toile, froissée par un système de plis réguliers et systématiques puis recouverte

d’une seule couleur – il s’agit ici d’aquarelle bleue – s’ouvre, une fois dépliée, sur un réseau de réserves blanches. D’abord marginal, le blanc s’impose peu à peu comme l’égal de la couleur, jusqu’à structurer l’espace pictural. Il organise la composition et instaure une expérience visuelle fondée sur l’équilibre entre le vide et le plein.

Dans ce processus, Hantaï choisit de s’effacer : la main n’intervient plus pour tracer, mais seulement pour étaler la couleur, laissant au pliage le soin de générer formes et rythmes. Inspirée par l’« all over » américain, cette pratique aborde la surface comme un champ continu, affranchi de la hiérarchie traditionnelle. La toile n’est plus un simple support, mais devient un acteur à part entière de l’œuvre, participant directement à sa genèse.

Les Études sont présentées dès 1969, puis mises en lumière lors de la rétrospective Le pliage comme méthode à la Galerie Jean Fournier en 1971.

L’œuvre présentée ici témoigne parfaitement de la maîtrise technique et du talent de coloriste de Simon Hantaï.

“Painting exists because I need to paint. But that alone is not enough. There is a questioning of the gesture that inevitably arises. The problem was: how to overcome the privilege of talent, of art, etc.? How to make the exceptional ordinary? How to become exceptionally ordinary? Folding was a way to resolve this problem. Folding proceeded from nothing. One simply had to place oneself in the state of those who have not yet seen anything, to enter into the canvas. The folded canvas could be filled without knowing where the edge was. One no longer knew where it ended. One could even go further and paint with eyes closed”, declared Simon Hantaï. From 1960 onwards, the artist developed the technique of folding, which quickly became the core of his work. By folding the canvas before painting it “blind”, he combined rigour and chance, introducing a new dimension of freedom into his creative process.

In 1968, Simon Hantaï began the Études series, in which folding became a true method of creation. The canvas, crumpled through a system of regular and systematic folds, was then covered with a

single colour –in this case, blue watercolour– and when unfolded revealed a network of white reserves. At first marginal, the white gradually asserted itself as equal to colour, until it came to structure the pictorial space. It organized the composition and established a visual experience based on the balance between void and fullness.

In this process, Hantaï chose to withdraw: the hand no longer intervened to draw, but only to spread the paint, leaving the folding to generate forms and rhythms. Inspired by American all-over painting, this practice approached the surface as a continuous field, freed from traditional hierarchy. The canvas was no longer a mere support, but became an active participant in the work, directly involved in its genesis.

The Études were first presented in 1969 and later highlighted in the retrospective “Le pliage comme méthode” at Galerie Jean Fournier in 1971.

The work presented here is a perfect testimony to Simon Hantaï’s technical mastery and his talent as a colourist.

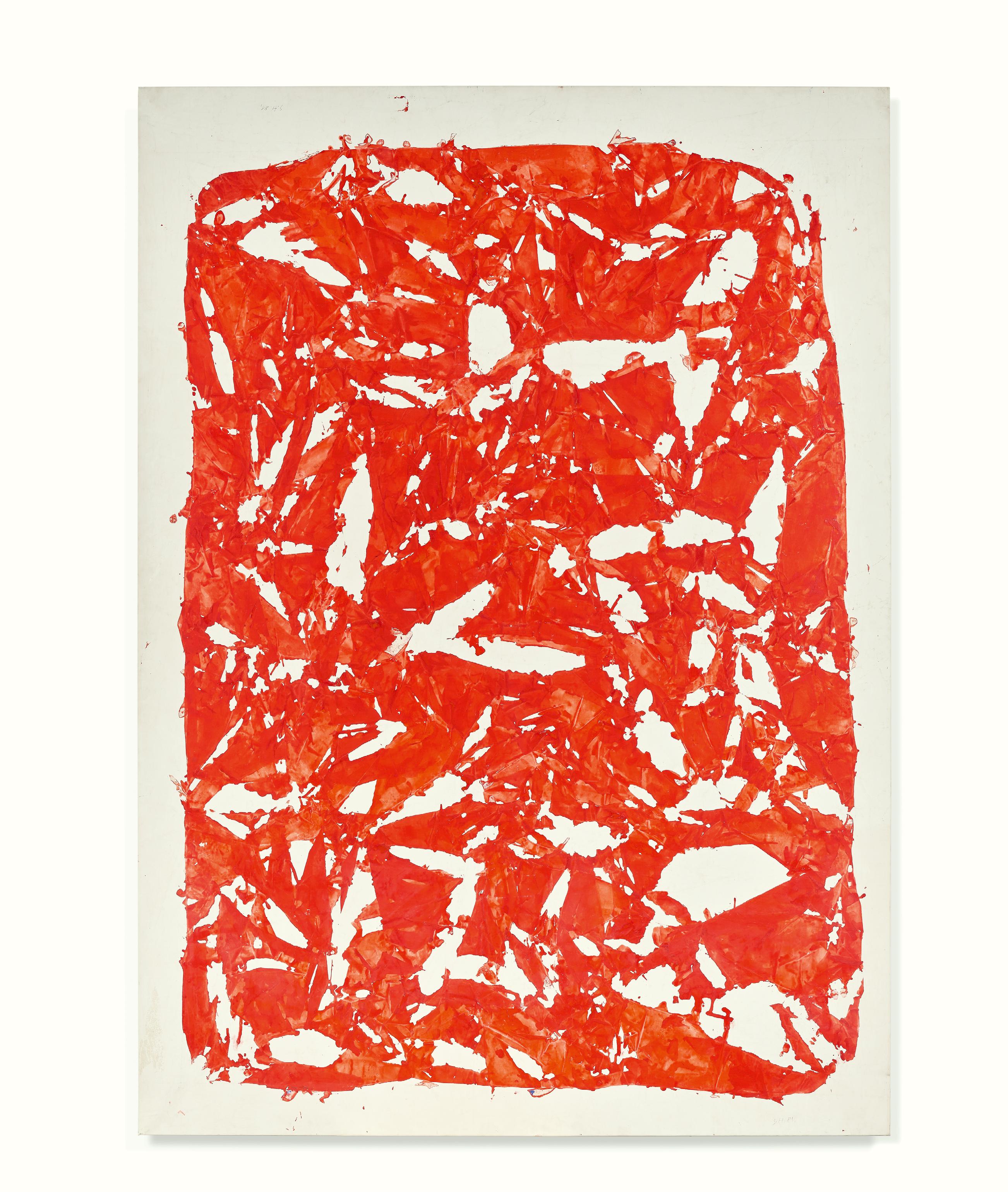

Simon HANTAÏ

1922-2008

Tabula – 1981

Acrylique sur toile

Signée des initiales et datée deux fois en bas à droite et en haut à gauche à l’envers « S.H., 81 », contresignée des initiales et datée au dos « S.H., 81 » 238,5 × 169 cm

Provenance :

Collection particulière, Paris (acquis directement auprès de l’artiste) À l’actuel propriétaire par descendance

Bibliographie :

Cette œuvre sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’Œuvre de l’artiste actuellement en préparation par les Archives Simon Hantaï.

Acrylic on canvas; 94 × 66 ½ in.

200 000 - 300 000 €

Tabula

Dans la préface du catalogue de la première exposition personnelle de Simon Hantaï en 1953, André Breton affirme que le peintre est porté par « la lumière du jamais vu ». Le pliage deviendra pour l’artiste l’aboutissement de cette quête de l’inédit, une manière de rendre l’exceptionnel banal et d’ouvrir la peinture à l’infini. Progressivement, sa réflexion se concentre sur l’espace pictural, réalisant notamment des œuvres monumentales. Le but est d’immerger le spectateur dans l’œuvre et de l’intégrer dans le processus de création. La série des Tabulas en constitue l’exemple le plus abouti. La première série s’étend de 1972 à 1976 et la seconde, de 1980 à 1982.

L’œuvre Tabula présentée ici, datée de 1981, appartient à cette dernière série qui fait suite à une longue pause de plus de trois ans dans la carrière de l’artiste, qui se dit las du marché de l’art. Elle procède donc d’une période de réflexion intense et représente ainsi l’apogée de la production de Hantaï.

Après avoir soumis sa toile à une succession de pliages, dépliages, repliements et dépliements,

et appliqué la couleur à l’aveugle, l’artiste, au terme de cette démarche, la déploie : apparaissent alors des réserves et des étoilements, que Hantaï qualifie d’« éclatements spatialisant ». La toile, parcourue de nervures et de plis conserve la mémoire du processus de création. La puissance de la couleur, nourrie de variations de tonalité et d’épaisseur de la matière, s’exprime ici dans ce rouge éclatant, qui dialogue avec le fond blanc dans un contraste saisissant. Hantaï valorise le blanc qui représente pour lui la lumière et qui fait vibrer la couleur. La lumière, confie-t-il, « est nécessairement le fondement du monde, le symbole d’une ouverture sur l’infini… ».

Par son format imposant (près de 2,40 mètres de haut), la force de sa couleur et sa provenance prestigieuse, cette œuvre témoigne de l’importance que Simon Hantaï accorde aussi bien au blanc qu’à la couleur, au fond qu’à la forme. Elle incarne pleinement l’esprit créatif de l’artiste, sa faculté à réinventer sans cesse son langage pictural et à repousser les limites de la peinture traditionnelle.

In the preface to the catalogue of Simon Hantaï’s first solo exhibition in 1953, André Breton asserts that the painter is guided by “the light of the never-seenbefore”. For the artist, folding would become the culmination of this quest for the unprecedented, a way of making the exceptional ordinary and opening painting to infinity. Gradually, his reflection turned to pictorial space, leading him to create, in particular, monumental works. The aim was to immerse the viewer in the work and to integrate him into the creative process. The Tabulas series represents the most accomplished example of this approach. The first series spans from 1972 to 1976, and the second, from 1980 to 1982.

The Tabula presented here, dated 1981, belongs to the latter series, which followed a long pause of over three years in the artist’s career, during which he grew weary of the art market. It thus emerges from a period of intense reflection and represents the pinnacle of Hantaï’s production.

After subjecting the canvas to a succession of folds, unfolds, refolds and unfoldings, and

applying colour blindly, the artist finally unfolds it: reserves and starlike patterns appear, which Hantaï calls “spatializing bursts”. The canvas, marked with ridges and creases, retains the memory of the creative process. The power of the colour, enriched by variations in tone and thickness of the medium, is expressed here in a brilliant red, engaging in a striking contrast with the white background. Hantaï emphasizes white, which for him represents light, and makes the colour vibrate. As he explains, light “is necessarily the foundation of the world, the symbol of an opening onto infinity…”.

By its imposing size (nearly 2.40 meters high), the intensity of its colour and its prestigious provenance, this work demonstrates the importance Simon Hantaï attaches to both white and colour, to background and form. It fully embodies the artist’s creative spirit, his ability to continually reinvent his pictorial language and his drive to push the boundaries of traditional painting.

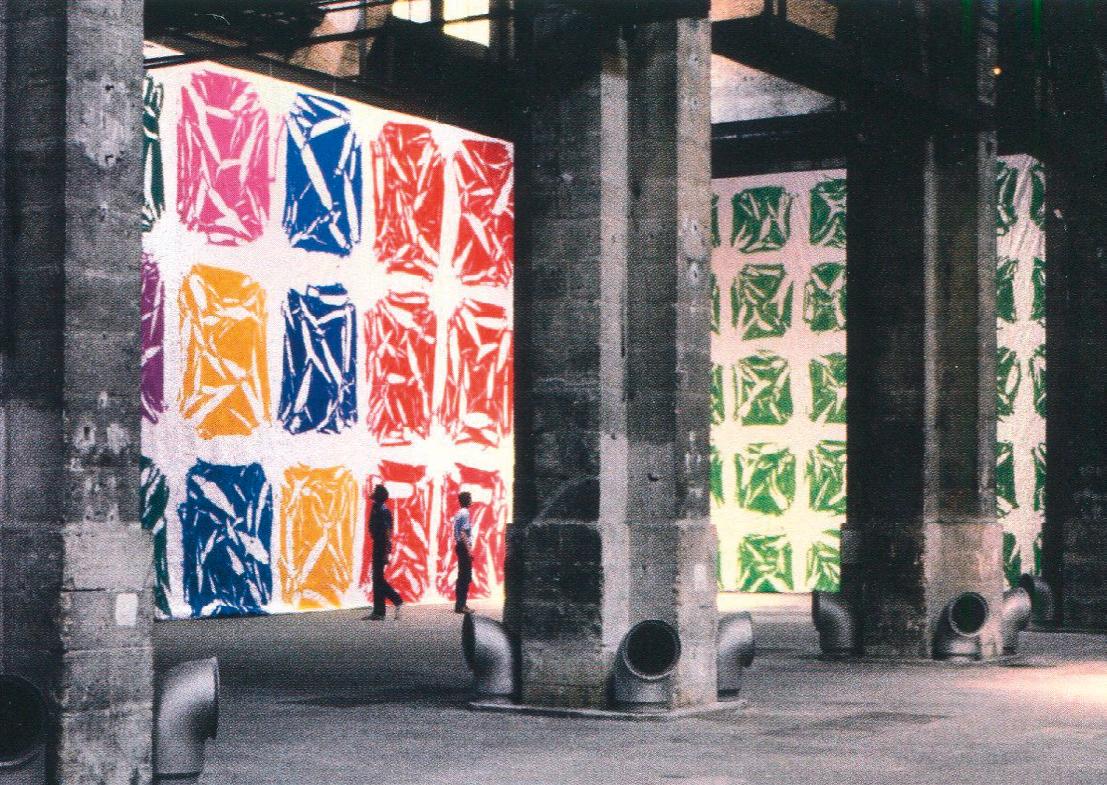

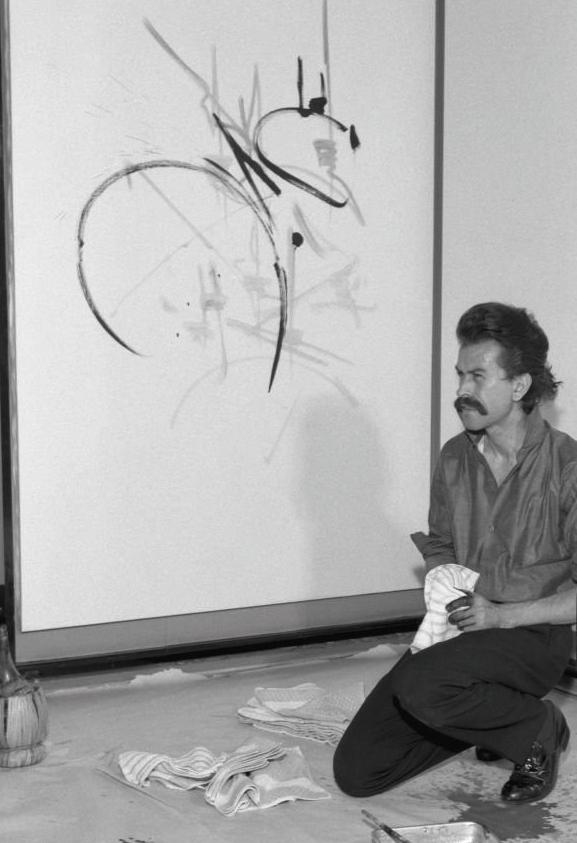

Exposition Simon Hantaï au Capc de Bordeaux, 1981

© Daniel Hantaï

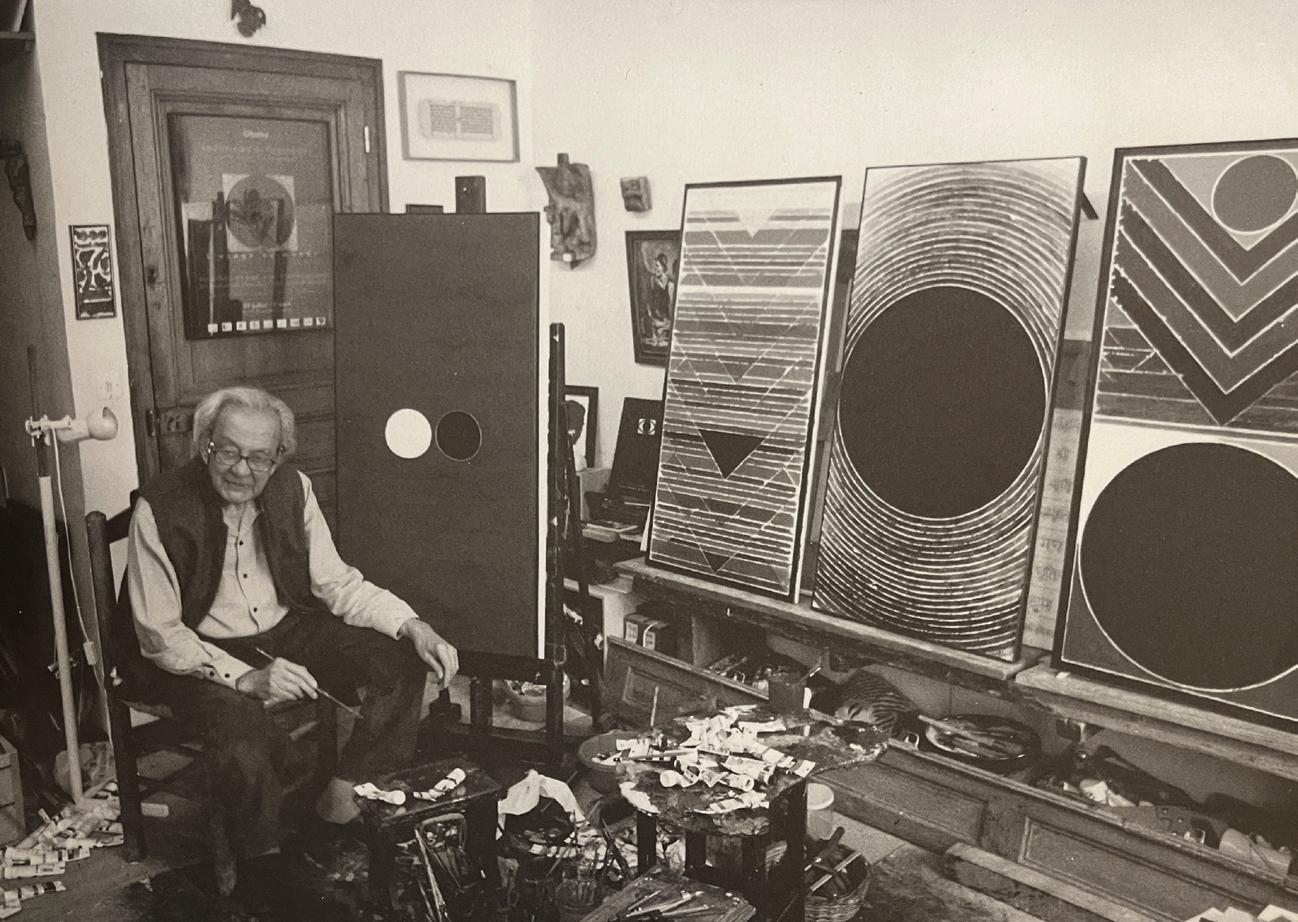

Simon Hantaï dans l’atelier de Maisons-Alfort, 1981

© Édouard Boubat

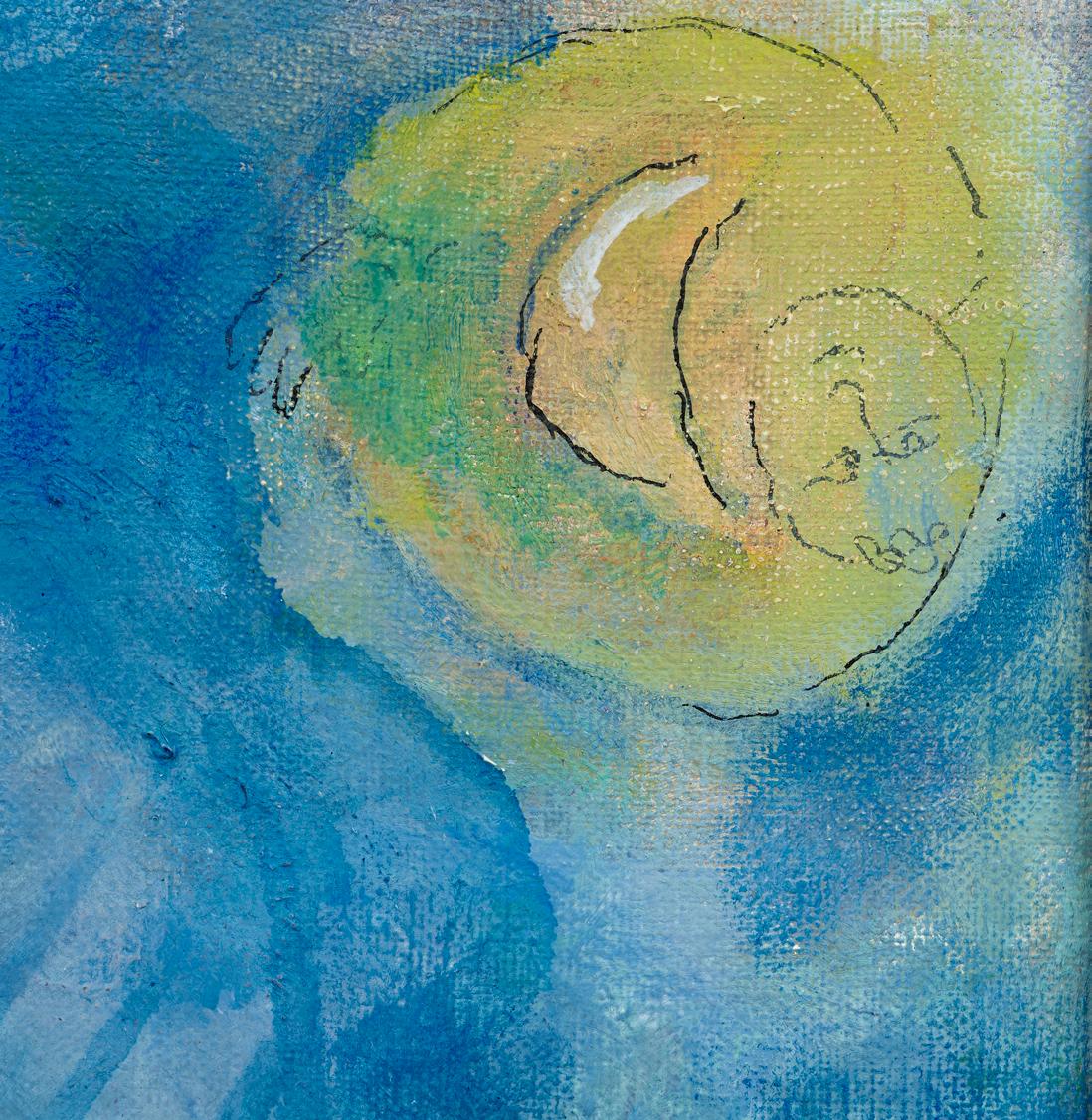

Marc CHAGALL

1887-1985

Maternité sur fond bleu – 1976

Huile, tempera et encre de Chine sur toile

Cachet de la signature en bas à gauche « MArC/chAgAll »

46,30 × 38 cm

Provenance :

Succession de l’artiste

Collection particulière européenne À l’actuel propriétaire par cessions successives

Un certificat du Comité Marc Chagall sera remis à l’acquéreur.

Oil, tempera and India ink on canvas, stamp of the signature lower left; 18 ¼ × 15 in.

460 000 - 560 000 €

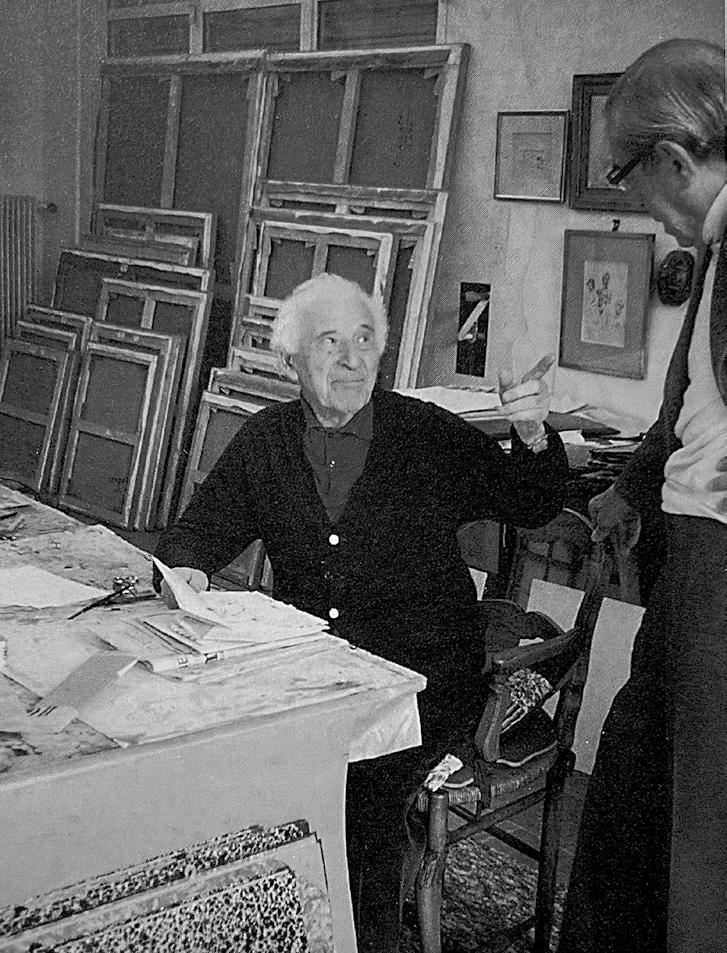

Marc Chagall à l’atelier de La Colline, Saint-Paul-de-Vence, mai 1977

© DR Scannez le QR code pour découvrir la vidéo de l’œuvre

Marc CHAGALL

1887-1985

Maternité sur fond bleu – 1976

La représentation de la maternité est un sujet récurrent dans l’œuvre de Marc Chagall. Thème plus généralement abordé sous les traits des Vierge à l’Enfant dans la peinture occidentale, il est ici transposé dans un monde juif rêvé. Chagall est en effet profondément marqué par la représentation de la figure maternelle, célébrant l’amour filial à travers notamment l’image de sa femme Bella et de leur fille Ida.

Ici, la mère et son enfant apparaissent comme flottant au centre d’un village, comme si la mère présentait à tous son enfant né au sein du shtetl, ces quartiers où vivaient les communautés juives de Russie et d’Europe de l’Est avant la Seconde Guerre mondiale. La mère est au centre du monde sans le dominer. Elle s’intègre dans un univers cosmique, onirique et protecteur. L’enfant est représenté dans une position

d’accueil, éveillé, symbolisant le renouveau, l’avenir, la renaissance après les épreuves traversées. Autour d’eux, des personnages, représentés tout en transparence, renforcent l’atmosphère irréelle, presque onirique de la scène. Ces personnages bien qu’esquissés ne sont pas anecdotiques, ils sont les témoins, les gardiens du miracle de la vie.

Ainsi on distingue en haut à gauche, un couple de personnes âgées portant également un nouveau-né dans leurs bras. Ces trois petits personnages, flottant dans le ciel, ne seraient-ils pas l’incarnation de la présentation du nouveau-né à des grands-parents défunts ? En pendant de ces trois personnages, Chagall choisit de représenter un petit ange, la tête renversée, au cœur de la Lune qui occupe l’angle supérieur droit de la toile. La Lune, image protectrice, peut également être vue comme

Marc Chagall regularly depicted motherhood in his works. A theme most often addressed in Western paintings in the form of a Madonna with Child, here it is transposed to an imaginary Jewish world. Profoundly marked by the depiction of mother figures, Chagall celebrated filial love, in particular, with the image of his wife Bella and their daughter Ida. Here, the mother and her child seem to float in the middle of a village, as if the mother were presenting to everyone her child born in the midst of the shtetl, the neighbourhoods in which Jewish communities of Russia and Eastern Europe lived before the Second World War. The mother is at the centre of the world without dominating it. She is a part of a cosmic, dreamlike, and protective universe. The child is portrayed in a welcoming, alert position that symbolises revival, the future, and

rebirth after hardships endured. Around them, the translucent characters reinforce the scene’s unreal, almost dreamlike atmosphere. These characters, although simple sketches, are far from inconsequential. They are the witnesses, the guardians of the miracle of life. Thus, in the top left-hand corner, we make out an elderly couple also carrying a newborn child. Could these three small characters, floating in the sky, be the incarnation of the newborn child’s presentation to its deceased grandparents? As a counterpart to these three characters, Chagall chose to portray a small angel, her head tilted backwards, in the middle of the moon that occupies the top right-hand corner of the painting. The moon, a symbol of protection, can also considered as a guardian watching over the mother and her child.

En Fr

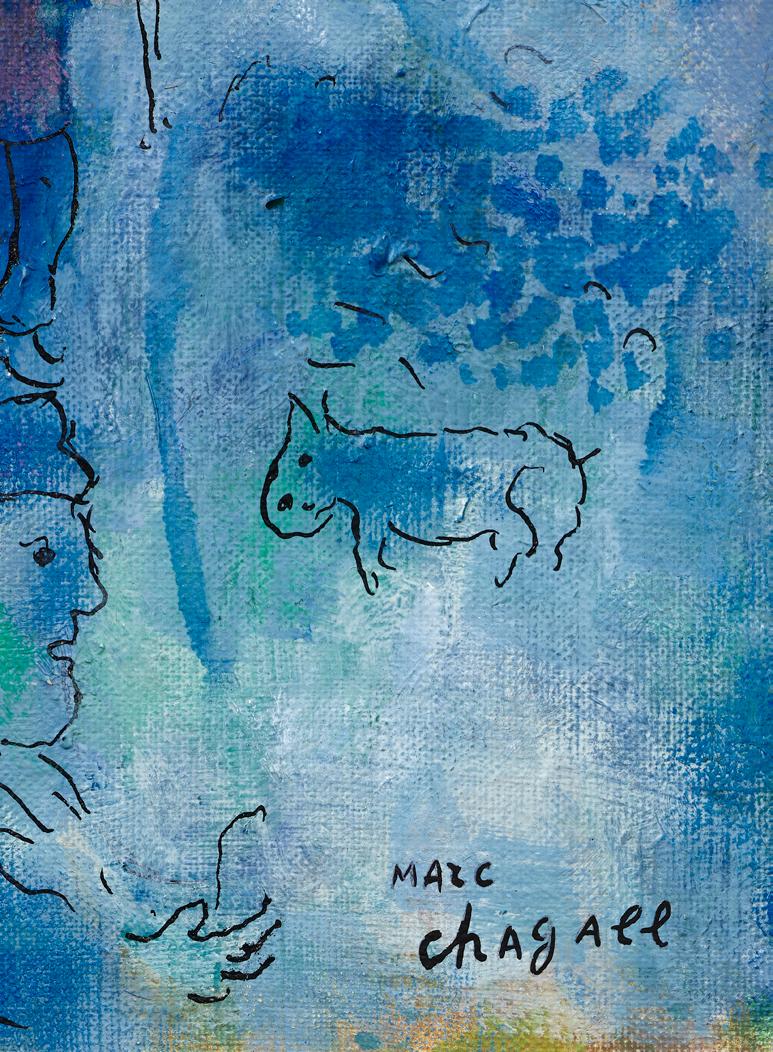

Maternité sur fond bleu (détail)

Maternité sur fond bleu (détail)

une gardienne veillant sur la mère et son enfant. Elle est aussi symbole du renouveau, comme peut l’être la naissance d’un enfant.

Juste au-dessus de la mère et de l’enfant notre œil est attiré par les traits blancs d’une colombe. Ce symbole de paix et de protection est redoublé par la représentation d’un mouton, à peine esquissé, également présent au-dessus de la tête de la mère. Le mouton peut être associé à des références religieuses, évoquant la douceur, la vulnérabilité, ainsi que la souffrance dans le cadre des traditions chrétiennes et juives

Cependant, ici, il semble davantage être perçu comme une évocation de l’innocence, de la simplicité et comme faisant un lien entre le monde terrestre et le monde spirituel, puisque volant dans les airs, tout en légèreté.

Notre maternité est nimbée de bleu : le bleu, couleur récurrente dans l’œuvre de Marc Chagall,

plonge les personnages dans un monde onirique ; le bleu devient alors la couleur du rêve, du mystère, de l’intériorité ; mais le bleu renvoie également au ciel, lieu de l’invisible, du divin, des anges, participant ainsi à l’élévation spirituelle. Aussi retrouvons-nous le bleu en majesté pour les vitraux d’une des chapelles de l’Église

Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d’Assy que Chagall réalise en 1956-1957 ou encore pour les vitraux de la synagogue de l’hôpital de Hadassah à Jérusalem en 1958 et de ceux de la cathédrale de Metz en 1959.

Par l’utilisation du bleu, Chagall cherche à envelopper ses mariées, ses maternités, ses couples enlacés d’une aura protectrice et douce, créant ainsi une ambiance paisible, propice à la contemplation de l’amour. Chagall nous invite ainsi à la méditation, à l’émerveillement et transforme ici la maternité en une expérience sacrée et intemporelle.

The moon is also a symbol of revival, as can be the birth of a child.

The white outline of a dove just above the mother and child catches our attention. This symbol of peace and protection is amplified by a lightly sketched representation of a sheep, also visible above the mother’s head. The sheep can be associated with religious references, calling to mind gentleness, vulnerability, and suffering in Christian and Jewish traditions.

Yet, here, it seems rather to be perceived as the suggestion of innocence and simplicity, and as a link between the earthly world and the spiritual realm, as it is flying, weightlessly, in the air.

Our motherhood is enshrouded in blue. Blue is the recurring colour in Marc Chagall’s works, which immerses his characters in a dreamlike world. Blue becomes the colour of dreams, mystery, and

intimacy. The colour blue, as it also calls to mind the sky, a place for things invisible, for the divine, and for angels, thus participates in spiritual elevation. The colour blue is also showcased in the stained glass windows that Chagall made in 1956-1957 for one of the chapels of the church of Notre-Dame-deToute-Grâce du Plateau d’Assy, the stained glass windows of Hadassah Hospital synagogue in Jerusalem, dating from 1958, and those of Metz Cathedral from 1959.

In using the colour blue, Chagall sought to enshroud his brides, motherhoods, and embracing couples in a gentle, protective aura, creating a peaceful atmosphere, favourable for contemplating love. In this way, Chagall invites us to meditate and marvel, as with this work, he transforms motherhood into a sacred and timeless experience.

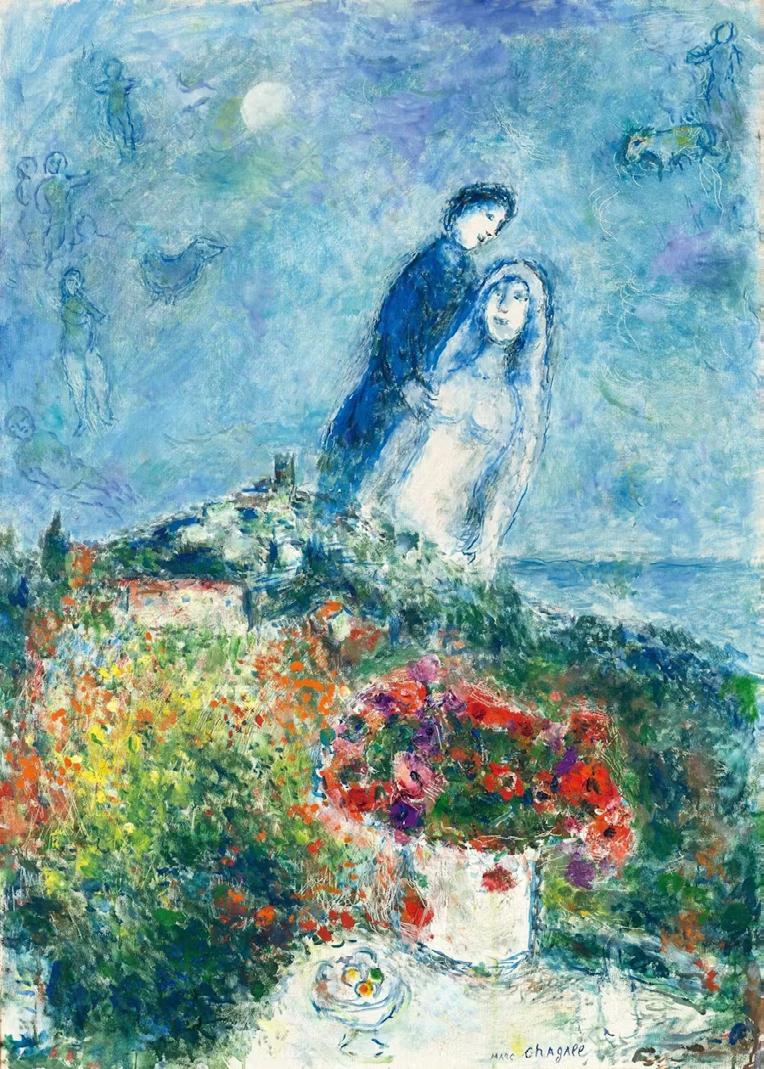

Marc Chagall, Les fiancés aux anémones, 1979 Huile sur toile, collection particulière

Marc Chagall, Vitrail de la Paix d’après la vision d’Esaïe (Esaïe, XI 5-9) 1963-1964, New York, Bâtiment des Nations-unies

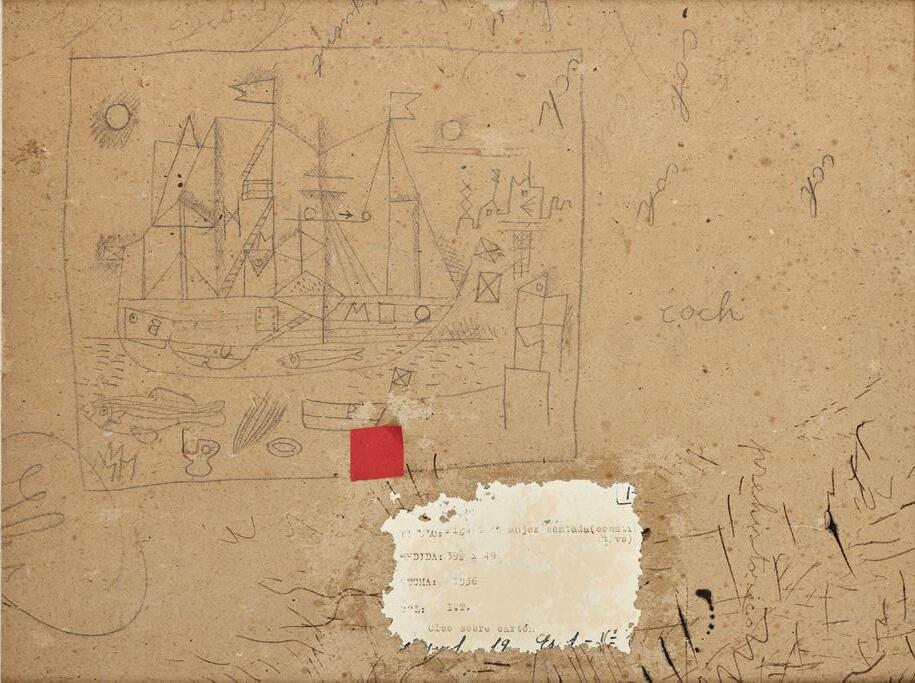

Joaquín TORRES-GARCÍA

1874-1949

Figura de mujer sendata construtiva

1936

Huile sur panneau

Signé des initiales en haut à droite « J.T.G », daté en haut à gauche « 36 » 49 × 39,50 cm

Au verso :

Étude de bateau dans un port

Crayon

Provenance :

Atelier de l’artiste

Ifigenia Torres, Montevideo Enric Jardí, Barcelone Galerie Barbié, Barcelone Vente New York, Sotheby’s, 25 novembre 1986, lot 21

Collection particulière, Barcelone Collection particulière européenne

Exposition :

Madrid, Museo Español de Arte Contemporáneo, Barcelone, Museo de Arte Moderno, Exposición Antológica TorresGarcía, avril-juin 1973, n°85 reproduit p.101

Bibliographie :

J.P. Argul, « La irrupción de TorresGarcía en su país », in Mundo Hispánico, Madrid, 1973, n°301, reproduit p.40 in Destino, « La estética de TorresGarcia », Barcelone, 7 juillet 1973, reproduit

E. Jardí, Joaquín Torres-García, Polígrafa, Barcelona, 1973, n°269, reproduit p.197 in Mundo Hispánico, « Extraordinario Dedicado al Pintor Torres García », Madrid, mai 1975, n°326, reproduit p.15

A. Maslach, Joaquín Torres-García: sol y luna del arcano, JTG, Caracas, 1998, n°340, reproduit p.572 (détail)

J.M. Sanguinetti, Joaquín TorresGarcía : El lenguaje de las cosas y del mundo, Clásica : Arte & Cultura, Buenos Aires, 1999, n°134 reproduit à la table des matières

Cette œuvre est référencée dans le catalogue raisonné en ligne de l’Œuvre de Joaquín Torres-García sous le n°1936.15 (estate : 679) https://www. torresgarcia.com/catalogue/entry. php?id=1456

Oil on panel;

signed with the initials upper right; dated upper left, on the reverse; pencil; 19 ¼ x 15 ½ in.

100 000 - 150 000 €

Joaquín TORRES-GARCÍA

Figura de mujer sendata construtiva 1936

Figura de mujer sentada construtiva (Figure d’une femme assise constructive) est réalisée en 1936, soit deux ans après le retour de Joaquín Torres-García à Montevideo ville de son enfance qu’il avait quittée 43 ans plus tôt. Alors âgé de soixante-deux ans, l’artiste revient en Uruguay après avoir évolué pendant des décennies au sein des cercles d’avant-garde européens + parisiens. C’est lors de son installation à Paris en 1926, que l’artiste découvre l’abstraction géométrique.

C’est ainsi qu’en 1929, il fut l’un des membres fondateurs, aux côtés de l’artiste belge Michel Seuphor, du groupe d’artistes Cercle et Carré, accompagné d’une publication du même nom.

Ce groupe d’artistes qui dédie son travail à une approche rationnelle de l’abstraction géométrique, s’élargit pour inclure des artistes tels que Piet Mondrian, Wassily Kandinsky et Jean Arp.

Selon les mots de Torres-García, leur mission était de trouver « la recherche de l’équilibre, de l’unité, des relations équivalentes entre les formes, les plans, les couleurs, entre

les éléments simples qui composent l’œuvre d’art »

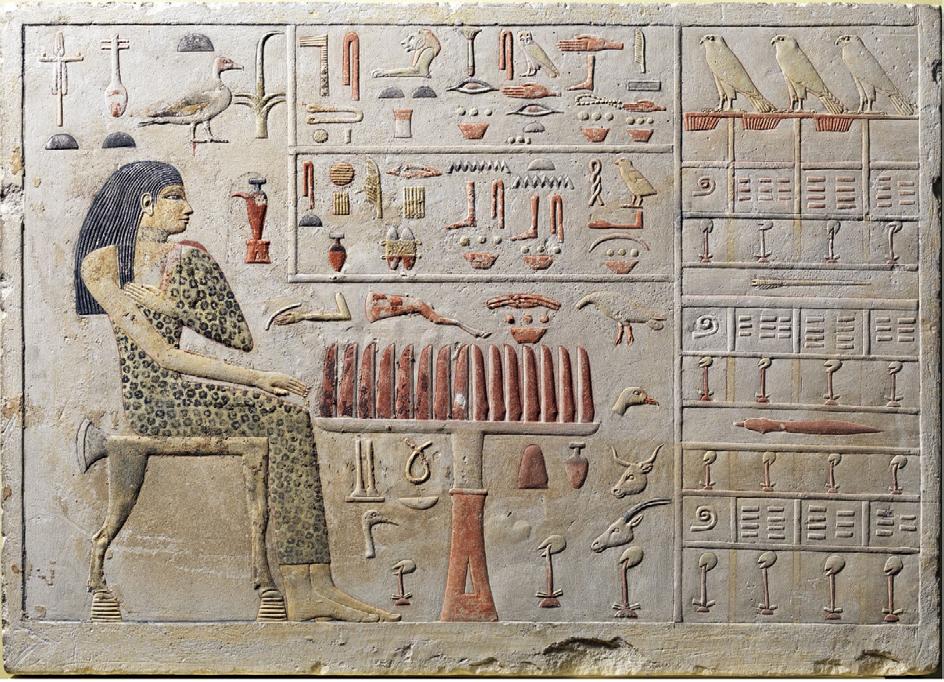

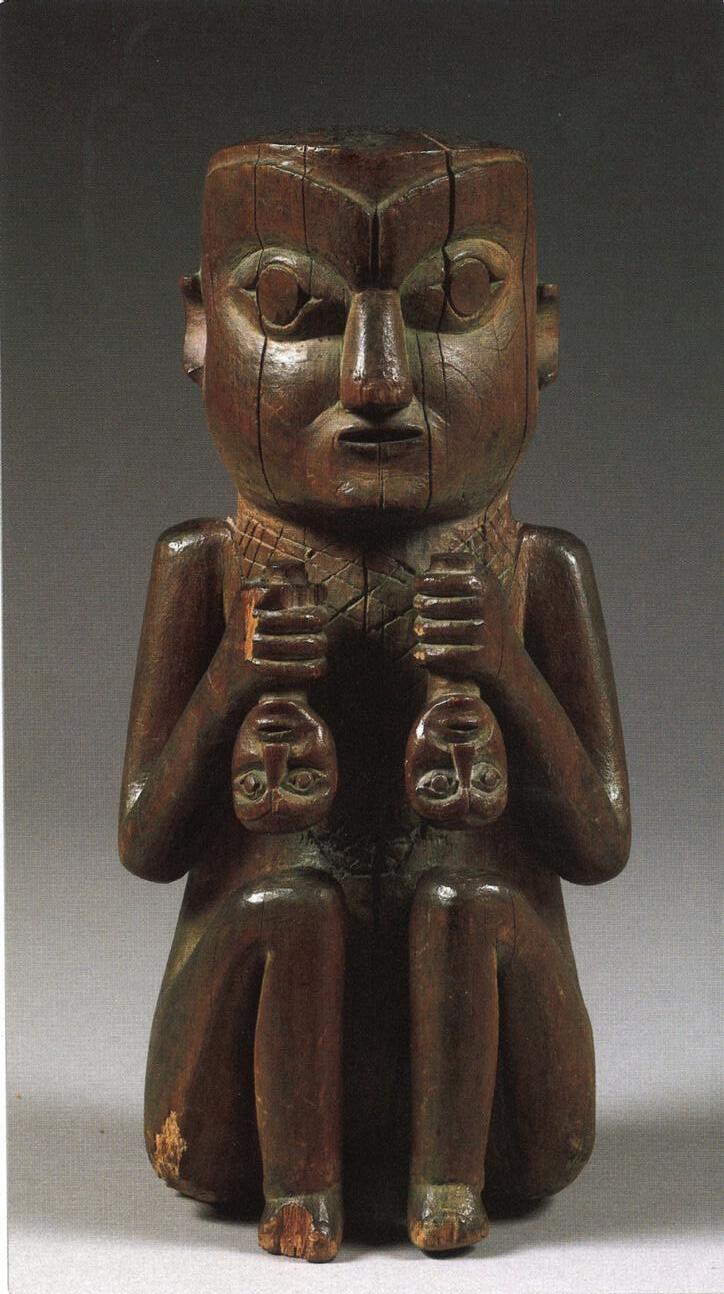

C’est au cours de l’année 1930, que Joaquín Torres-García s’intéresse à l’art précolombien, africain et égyptien après plusieurs visites au musée de l’Homme de Paris, qui sera alors une source d’inspiration lui permettant ainsi de s’extraire de l’influence culturelle européenne. Trois ans plus tard, l’artiste quitte Paris pour retrouver l’Espagne et Madrid où il achève le manuscrit publié en 1935, Arte Constructivo, mouvement artistique ancré dans une volonté de synthèse entre les traditions artistiques européennes modernes et les cultures autochtones d’Amérique latine. Ce mouvement cherche à transcender les frontières culturelles en donnant une vision universelle fondée sur la géométrie et l’ordre symbolique, se traduisant alors par l’utilisation d’une grille structurelle et de formes simples (carrés, cercles, rectangles, lignes droites) et l’intégration de symboles empruntés à des cultures anciennes maya, inca, égyptienne.

Joaquín Torres-García painted Figura de Mujer Sentada Construtiva (Figure d’une femme assise constructive) in 1936, two years after he returned to Montevideo, the town in which he had grown up and that he had left 43 years earlier. At the time, the artist was 62 years old and had returned to Uruguay after spending several decades in avant-garde circles in Europe, particularly in Paris. It was when he moved to Paris in 1926 that the artist discovered Geometric Abstraction.

Thus, in 1929, he was one of the founding members, alongside Belgian artist Michel Seuphor, of the Cercle et Carré (Circle and Square) group of artists, which published a journal with the same name.

This group, which devoted its work to a rational approach to Geometric Abstraction, grew to include artists such as Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, and Jean Arp. According to TorresGarcía, their mission was “a search for balance, unity, equivalent relationships between shapes,

planes, and colours, and the simple elements that make up a work of art”

It was in 1930 that Joaquín Torres-García developed an interest in pre-Columbian, African, and Egyptian art after several visits to the Musée de l’Homme in Paris, which would become a source of inspiration that allowed him to disconnect himself from European cultural influence. Three years later, the artist left Paris for Spain and Madrid, where he completed his manuscript, published in 1935, Arte Constructivo, an artistic movement anchored in a desire for synthesis between Modern European artistic traditions and the native cultures of Latin America. This movement sought to cut across cultural borders by giving a universal vision based on geometry and symbolic order, translating into the use of a structural matrix and simple shapes (squares, circles, rectangles, and straight lines), together with the integration of symbols borrowed from the ancient Maya, Inca, and Egyptian civilisations.

En Fr

Stèle pancarte de Nefertiabet, calcaire, de Giza Égypte, 2590-2533 avant J.-C, Musée du Louvre, Paris

© 2013

Musée du LouvreChristian

Verso de l’œuvre

Ainsi, Figura de mujer sentada construtiva, n’est pas sans rappeler la représentation des personnages égyptiens dans les frises antiques, les jambes et les bras presque à angles droits, représentés de profil, le regard droit, s’imposant par son caractère hiératique, donnant à la figure une majesté simple et une puissance écrasante. La femme assise a le corps également parcouru de lignes géométriques noires représentées presque sous forme de grille formant ainsi des rectangles, des cercles remplis de couleurs primaires (rouge, bleu, jaune).

Il serait cependant tentant de voir dans cette représentation de la femme, l’influence de Piet Mondrian sur l’œuvre de Joaquín Torres-García. Les deux artistes utilisent certes tous les deux les

mêmes formes géométriques et la même palette de couleurs mais Torres-García nous donne à voir un art constructif chargé de sens et de symboles, ne renonçant pas à l’image, contrairement à son ami. Ainsi comme le dit l’artiste luimême dans le manifeste Vouloir et construire de la première édition de Cercle et Carré du 15 mars 1930 : « Plus la personne qui dessine a un esprit de synthèse, plus elle nous donnera une image construite. Les dessins de tous les peuples primitifs – noirs, aztèques, etc., ainsi que les Égyptiens, les Chaldéens, etc. – en sont de parfaits exemples. Cet esprit de synthèse, je crois, est ce qui conduit à la construction de l’ensemble du tableau... Cet esprit seul permet de voir l’œuvre dans sa totalité comme un ordre unique, une unité. »

Hence, Figura de Mujer Sentada Construtiva is reminiscent of the way Egyptian characters were portrayed in antique friezes, with her legs and arms almost at right angles, shown in profile, staring straight ahead, striking with her hieratic character, conferring on her a simple majesty and overwhelming force. Geometrical black lines cross the seated woman’s body like a grid, forming rectangles and circles full of primary colours (red, blue, and yellow).

This female figure may tempt the viewer to see Piet Mondrian’s influence on Joaquín TorresGarcía’s work. Certainly, both artists used the same geometric forms and colour palette, but Torres-García displays constructive, meaningful, and

symbolic art, unlike his friend, who chose to forego figurative work. Thus, as the artist himself said in the manifesto “Vouloir et Construire” in the first edition of Cercle et Carré on 15 March 1930: “The more the person who draws has a synthetic mind, the more they will give us a constructed image. The drawings by all the primitive peoples – Africans, Aztecs, Egyptians, and Chaldeans, etc. – are perfect examples of that. I believe that the synthetic mind is what leads to the construction of the entire composition... Only that spirit allows you to see the whole work as a unique order, a unit.”

Figure féminine. Chupícuaro, Mexique, VIIe-IIIe siècle av. J.-C. Terre cuite à engobe. Musée du quai Branly, Paris

Piet Mondrian, Composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1921 Huile sur toile, Kunstmuseum Den Haag, La Haye

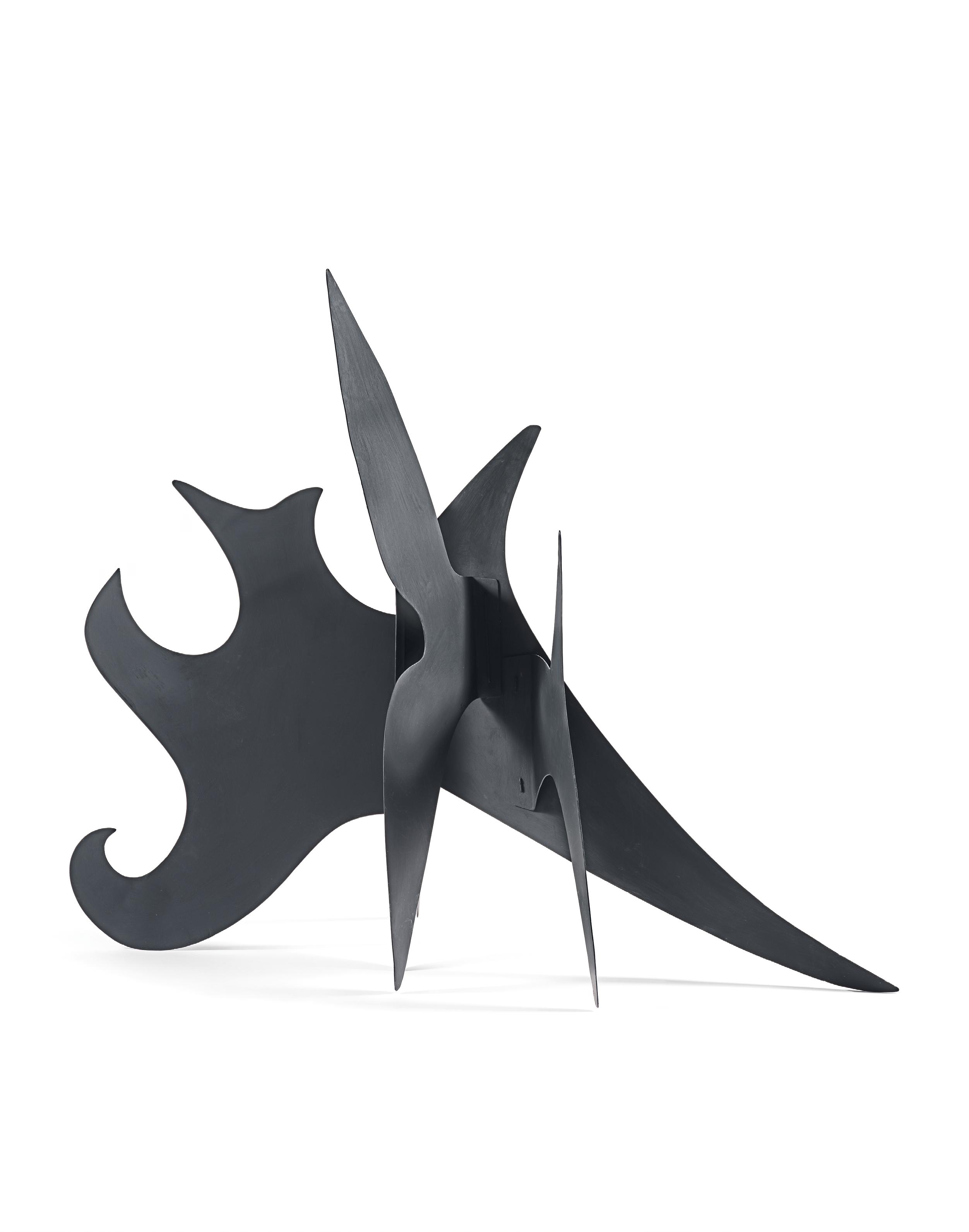

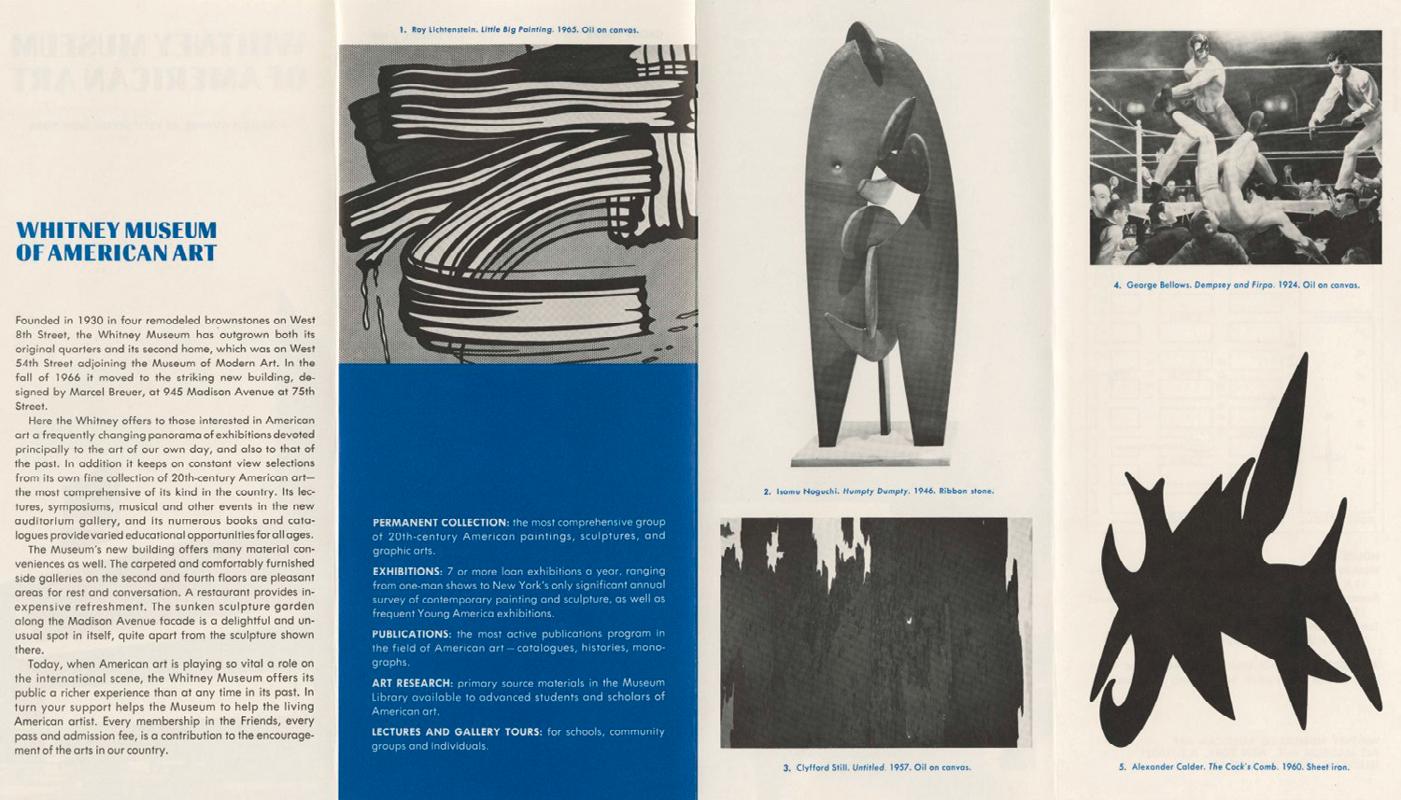

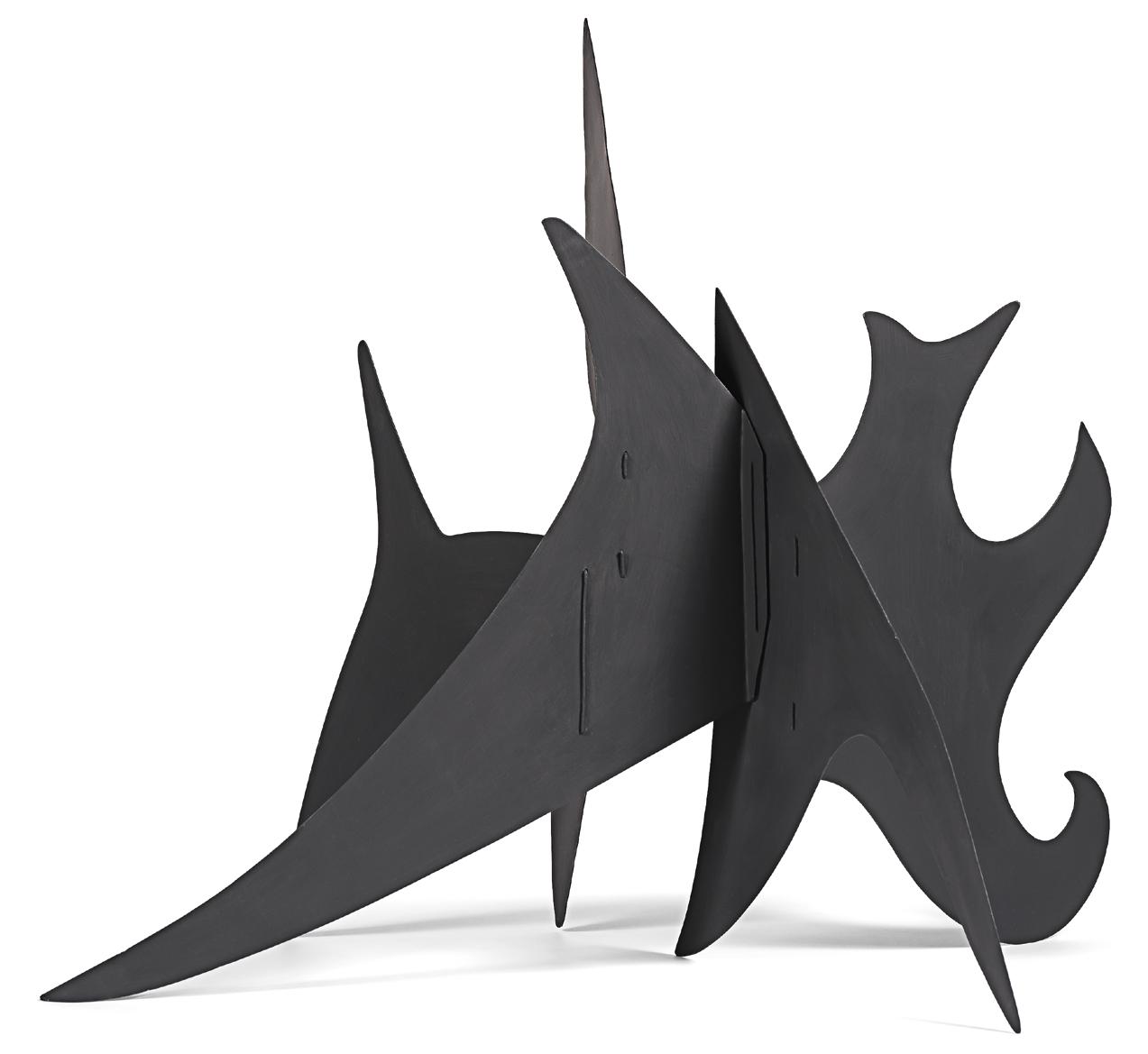

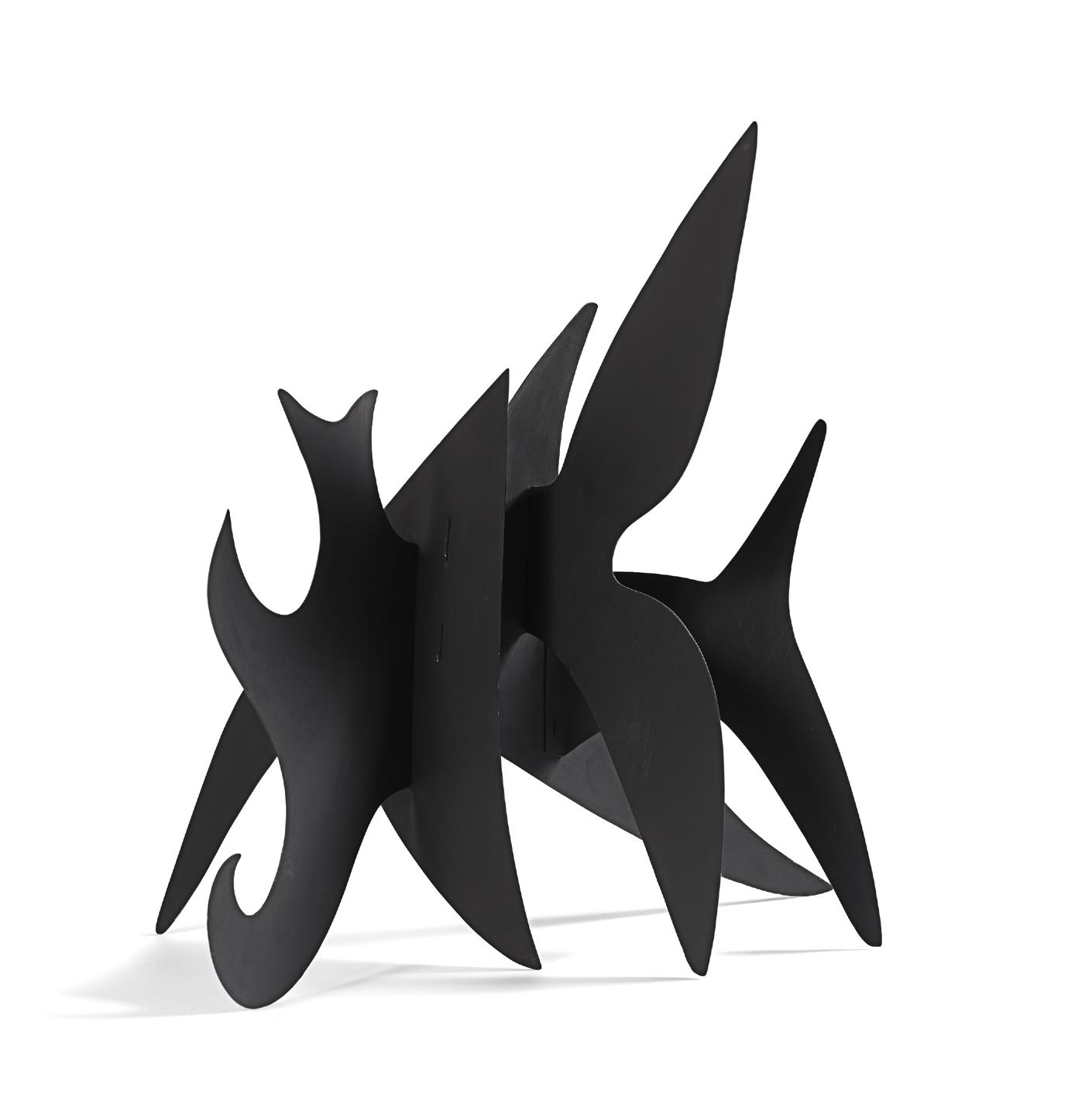

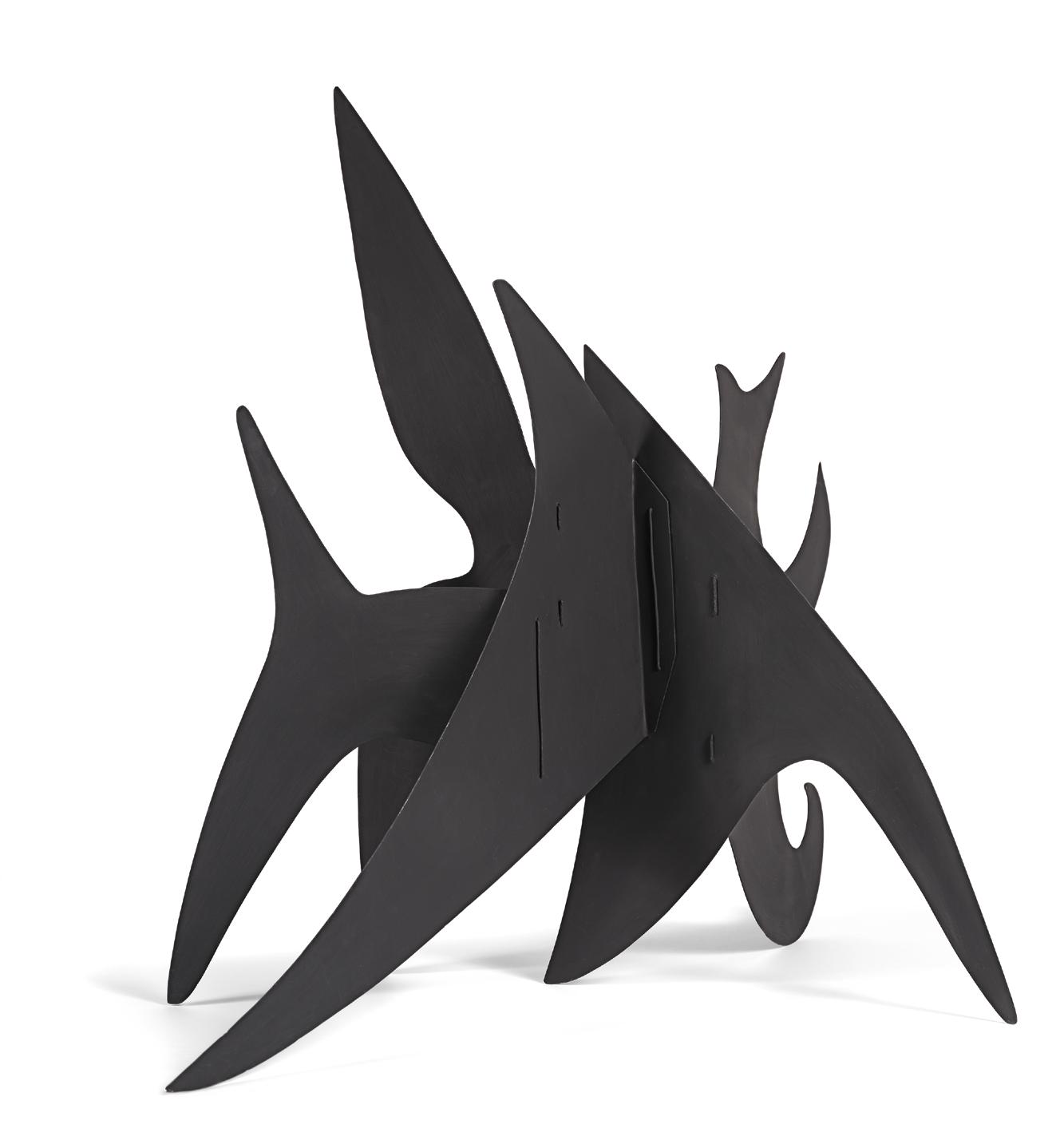

Alexander CALDER 1898-1976

Cock’s comb (maquette) – 1961

Tôle peinte

60 × 56,50 × 55 cm

Provenance :

Collection particulière, France

Don à l’actuel propriétaire en 2013

Cette œuvre est enregistrée dans les Archives de la Fondation Calder sous le n°A26596.

La sculpture monumentale de cette maquette fait partie de la collection du Whitney Museum of American Art de New York.

Cette œuvre est vendue en collaboration avec Artcurial Toulouse-Jean-Louis Vedovato.

Painted sheet metal; 23 ⅝ × 22 ¼ × 21 ⅝ in

300 000 - 500 000 €

le QR code pour découvrir la vidéo de l’œuvre

Scannez

Cock’s comb (maquette) – 1961

Considéré comme le plus grand innovateur du XXe siècle, l’artiste américain Alexander Calder (1898–1976) a révolutionné la sculpture en explorant la forme à travers la couleur et le mouvement.

Héritier d’une famille d’artistes (sa mère est peintre et son père est sculpteur ainsi que son grand-père), il développe dès ses plus jeunes années une sensibilité particulière pour la tridimensionnalité et l’équilibre des formes. En 1923, Calder entreprend des études d’art à New York avant de partir pour Paris en 1926 pour devenir peintre et illustrateur. Encouragé par sa rencontre avec un fabricant de jouets, Sandy (comme le surnomment ses parents) expérimente le fil de fer et crée de petites figurines d’animaux en s’inspirant des dessins qu’il réalisait dans son enfance dans les zoos de New York, donnant ainsi naissance au Cirque Calder (1926–1931) et à sa vocation de sculpteur.

Les créations les plus célèbres de Calder sont ses mobiles (sculptures aériennes mises en mouvement par le vent) et ses stabiles (structures

fixes, pouvant être monumentales, ancrées solidement dans le sol).

L’année 1930 marque un tournant décisif dans le parcours artistique du sculpteur. Délaissant petit à petit la figuration et ses sculptures en bois et en fil de fer, il s’oriente vers les constructions abstraites. Sa visite, en octobre, à l’atelier de Piet Mondrian à Paris agit comme un véritable déclencheur. Cette tendance est renforcée par son engagement au sein du groupe AbstractionCréation, fondé en 1931 par Auguste Herbin et Georges Vantongerloo.

C’est à cette période qu’apparaissent les stabiles, terme inventé par Hans Arp en 1932, un an après la première exposition de Calder à Paris, à la Galerie Percier. Doté d’une énergie inépuisable et d’un esprit curieux, Calder explore très tôt une grande variété de matériaux. Après le bois, il adopte le métal, qu’il peint de couleurs vives et primaires (rouge, jaune, bleu) auxquelles s’ajoutent le noir et le blanc.

Considered the greatest innovator of the 20th century, the American artist Alexander Calder (1898–1976) revolutionized sculpture by exploring form through colour and movement.

Heir to a family of artists (his mother was a painter, his father and grandfather both sculptors), he developed from a very young age a particular sensitivity to three-dimensionality and the balance of forms. In 1923, Calder began art studies in New York before leaving for Paris in 1926 to become a painter and illustrator. Encouraged by his encounter with a toy maker, Sandy (as his parents nicknamed him) experimented with wire, creating small animal figures inspired by the drawings he had made as a child in New York’s zoos. This led to the creation of Cirque Calder (1926–1931) and to his vocation as a sculptor.

Calder’s most famous creations are his mobiles (aerial sculptures set in motion by the wind) and his stabiles (fixed structures, sometimes monumental, anchored firmly to the ground).

The year 1930 marked a decisive turning point in the

sculptor’s career. Gradually leaving figuration and his wood and wire sculptures behind, he turned to abstract constructions. His visit, in October, to Piet Mondrian’s studio in Paris acted as a true catalyst. This direction was reinforced by his involvement in the AbstractionCréation group, founded in 1931 by Auguste Herbin and Georges Vantongerloo. It was during this period that the stabiles appeared, a term coined by Hans Arp in 1932, one year after Calder’s first exhibition in Paris at the Galerie Percier.

With boundless energy and a curious mind, Calder explored a wide variety of materials from an early age. After wood, he adopted metal, which he painted in bright primary colours (red, yellow, blue), to which he added black and white. His first sculptures were still made of wire, resting on a base. But from 1936 onward, the surfaces became fuller and more stable, eventually freeing themselves from the base and giving rise –especially from the 1950s onward– to majestic monumental steel sculptures that today populate public spaces.

Cock’s comb d’Alexander Calder reproduit dans une brochure du Whitney Museum of American Art, New York

© Whitney Museum of American Art, New York

En Fr

Alexander CALDER 1898-1976

Cock’s comb (maquette) – 1961

Cock’s comb d’Alexander Calder sur le toit du Whitney Museum of American Art, New York

Cock’s comb d’Alexander Calder exposée aux Calder Gardens, à Philadelphie, depuis le 21 septembre 2025 ©

Cock’s comb, 1960, au City Hall Park de New York, en 2006

Les premières sculptures sont encore composées de fils de fer, reposant sur un socle. Mais, dès 1936, les surfaces sont plus pleines et deviennent plus stables jusqu’à se libérer du socle et engendrer par la suite – surtout à partir des années 50 – de majestueuses sculptures monumentales en acier qui jalonnent aujourd’hui l’espace public.

Dans son processus de création de stabiles monumentaux, Calder accorde une place primordiale aux maquettes. Les premiers essais de sculptures en extérieur fragilisées par les vents violents poussent l’artiste à perfectionner sa pratique en réalisant de petites maquettes qu’il agrandit ensuite. Ces modèles réduits lui permettent d’expérimenter proportions, mouvements et jeux d’équilibre avant de réaliser les œuvres finales, en grand format. Les maquettes ne sont pas seulement des étapes préparatoires : elles ont aussi une valeur artistique propre, témoignant de l’inventivité de l’artiste et de son sens du rythme visuel. Elles lui servent également d’outils pour convaincre commanditaires et institutions de la faisabilité de ses projets monumentaux. Grâce à elles, il peut visualiser l’insertion de ses œuvres dans des environnements urbains ou naturels.

Après avoir découpé, suivant son intuition, des plaques de métal à la cisaille et percé les trous destinés aux boulons, il leur donne forme dans un étau entre des blocs de

bois, lime les arêtes, puis assemble le tout avec des rivets. L’artiste explique : « Lorsque j’utilise deux ou plusieurs plaques de métal découpées en formes et montées selon des angles différents, j’ai l’impression qu’il existe une forme solide – peut-être concave, peutêtre convexe – venant combler l’angle dièdre entre elles. Je n’ai pas une idée précise de ce que cela pourrait être. Je le ressens simplement et je m’occupe des formes visibles ». Par leur simplicité formelle, ces maquettes témoignent du talent de Calder à exprimer l’espace et le mouvement avec une économie de moyens.

Constantin Brâncuși partage également cette quête d’abstraction et de simplification des formes afin de révéler l’essence du sujet. La principale différence réside dans le mouvement et l’interaction avec l’espace : Brâncuși le suggère, Calder le rend tangible et vivant.

Avec ses courbes à la fois fluides et rythmées, Cock’s comb (crête de coq) est un exemple remarquable de maquette façonnée par la main de Calder en 1961.

Reposant sur six appuis, l’œuvre est réalisée en tôle, peinte en noir mat, typique des maquettes de l’artiste. Entièrement abstraite, elle évoque cependant la crête d’un coq, cet appendice charnu avec sa dentelure irrégulière qui jaillit de part et d’autre. La courbe du dos, s’élevant avec vigueur depuis le sol, structure l’ensemble, tandis que les plaques s’arquent et s’appuient les unes sur les autres.

In creating monumental stabiles, Calder gave a central role to models. His early experiments with outdoor sculptures, weakened by strong winds, prompted him to perfect his process by making small models that he later enlarged. These scale models allowed him to test proportions, movement and balances before producing the final large-scale works. The models were not merely preparatory steps: they held artistic value in themselves, bearing witness to the artist’s inventiveness and visual rhythm. They also served as persuasive tools to convince patrons and institutions of the feasibility of his monumental projects. Thanks to them, he could visualize how his works would integrate into urban or natural settings.

After cutting metal plates with shears according to his intuition and drilling holes for the bolts, he shapes them in a vise between blocks of wood, files the edges, and then assembles everything with rivets. The artist explained: “When I use two or more plates of metal, cut into shapes and arranged at different angles, I feel that there exists a solid form –perhaps concave, perhaps convex– filling the dihedral angle between them. I don’t have a precise idea of what it might be. I simply feel it and work with the visible forms”.

Through their formal simplicity, these models testify to Calder’s talent for expressing space and movement with an economy of

means. Constantin Brâncuși also pursued this quest for abstraction and simplification of forms in order to reveal the essence of the subject. The main difference lies in movement and interaction with space: Brâncuși suggested it, Calder made it tangible and alive. With its fluid yet rhythmic curves, Cock’s comb is a remarkable example of a model fashioned by Calder’s hand in 1961. Resting on six supports, the work is made of sheet metal painted in matte black, typical of the artist’s maquettes. Entirely abstract, it nevertheless evokes the comb of a rooster, that fleshy appendage with its irregular serrations jutting out on either side. The curve of the back, rising forcefully from the ground, structures the whole, while the plates arch and lean against each other. The variety of vertical thrusts evokes in turn different postures or moods of the bird. Although monochrome, the work exudes an unusual and joyful dynamism. Its size, close to that of the actual animal and the richness of its facets invite the viewer to walk around it and discover the infinity of movements contained within its form.

In Calder’s universe, a rich and animated bestiary reveals the playful and poetic dimension of his art, inaugurated by the wire animals of his Circus, at once simple and strikingly expressive.

En Fr

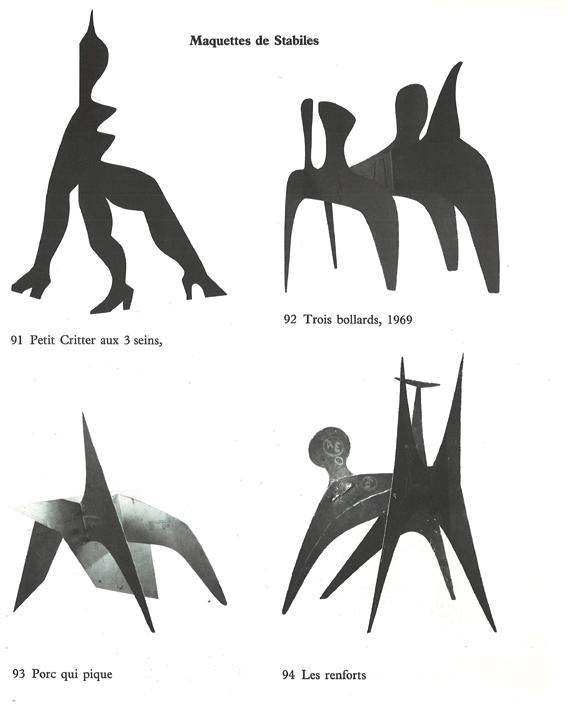

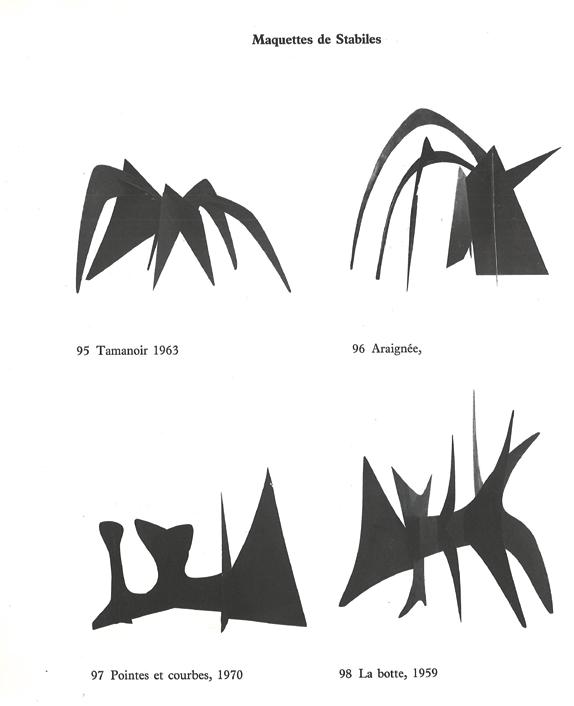

Différentes maquettes de stabiles d’Alexander Calder

Alexander CALDER 1898-1976

Cock’s comb (maquette) – 1961

La diversité des élans verticaux évoque tour à tour différentes postures ou humeurs du gallinacé. Bien que monochrome, l’œuvre dégage un dynamisme insolite et joyeux.

Sa dimension proche de l’animal réel et la richesse de ses facettes invitent le spectateur à en faire le tour pour découvrir l’infinité de mouvements contenus dans son image.

Dans l’univers de Calder, un bestiaire riche et animé fait émerger la dimension ludique et poétique de son art, inaugurée par les animaux en fil de fer de son Cirque, à la fois simples et d’une étonnante expressivité. En 1937, il expose, à la Galerie Pierre Matisse de New York, ses premières formes animales fantastiques devenues caractéristiques de ses stabiles Les représentations stylisées miniatures ou monumentales d’araignées, de chevaux, de chiens, de dinosaures, d’oiseaux, de poissons, de porcs-épics, de tamanoirs ou de vaches gardent toute leur vitalité et leur puissance.

La maquette de Cock’s comb témoigne de l’inventivité et de la virtuosité de Calder. Sa simplicité de forme et sa clarté de contour lui confèrent une intensité visuelle

et la prestance d’une sculpture de grande dimension.

Sa version monumentale de 3 mètres de haut, réalisée la même année, est conservée au Whitney Museum of American Art de New York. L’exemplaire est présenté dans le City Hall Park lors de l’exposition Alexander Calder in New York, entre avril 2006 et mars 2007 et depuis le 21 septembre de cette année, dans les nouveaux Calder Gardens (Jardins Calder) de Philadelphie.

Grâce à son élégance et à sa fraîcheur sur le marché étant restée jusqu’à présent en mains privées, cette œuvre existe à part entière comme une sculpture autonome : elle possède à la fois la délicatesse des petites pièces et l’envergure des projets plus ambitieux.

Aujourd’hui, les maquettes de Calder sont exposées dans les musées du monde entier. Elles témoignent du cheminement créatif de Calder, de ses premières intuitions jusqu’à la matérialisation de sculptures imposantes. En les contemplant, on perçoit la vision d’un artiste qui insuffle la vie au métal, métamorphosant sa lourdeur en un art de l’équilibre, de la légèreté et du mouvement.

In 1937, at New York’s Pierre Matisse Gallery, he exhibited his first fantastic animal forms that would become characteristic of his stabiles. The stylized miniature or monumental representations of spiders, horses, dogs, dinosaurs, birds, fishes, porcupines, anteaters and cows, retain all their vitality and power.

The Cock’s comb model demonstrates Calder’s inventiveness and virtuosity. Its formal simplicity and clarity of contour give it visual intensity and the presence of a large-scale sculpture. Its monumental version, three meters high, produced the same year, is held in the Whitney Museum of American Art in New York. It was presented in City Hall Park during the exhibition Alexander Calder in New York, from April 2006 to March 2007, and since 21 September this year, in the new Calder Gardens in Philadelphia. Thanks to its elegance and freshness on the market –having remained in private hands until now– this work fully exists as an autonomous sculpture: it possesses both the delicacy of smaller pieces and the scope of more ambitious projects. Today,

Calder’s models are exhibited in museums around the world. They reflect the artist’s creative journey, from his earliest intuitions to the realization of monumental sculptures. In contemplating them, one perceives the vision of an artist who breathed life into metal, transforming its weight into an art of balance, lightness and movement.

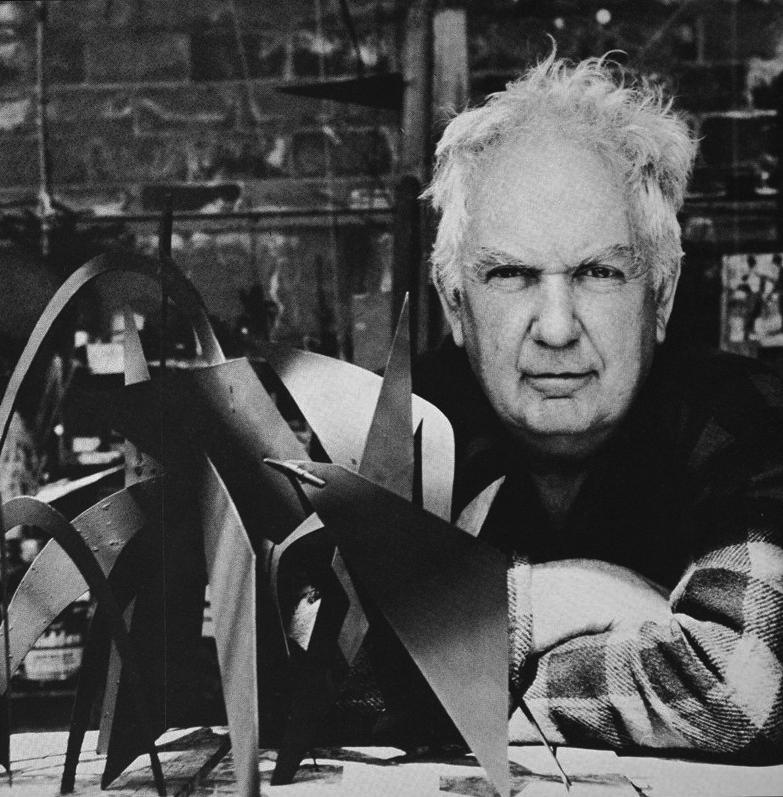

Alexander Calder à Roxbury, Connecticut, 1959

Fernand LÉGER

1881-1955

Composition murale – 1953

Huile sur toile

Signée, datée en bas à droite "53 / F. LEGER", inscription au dos "composition /MURALE/F.LEGER.53/N°290"

146 × 97 cm

Provenance :

Atelier Fernand Léger, n°290 Collection particulière À l’actuel propriétaire par cessions successives

Exposition :

Varsovie, Muzeum Naradowe, Cracovie, Muzeum Norodowe, Poznan, Muzeum Narodow, Lodz, Muszeum Sztuki, février-août 1971, Fernand Léger, n°20

Bibliographie :

A.Verdet, Fernand Léger: Dal cubismo alla pittura della realta l’arte di Leger si pone come la libera allegoria del lavoro umano, I Maestri del Novecento, 1969, n°35, reproduit en couleur

I. Hansma, C. Lefebvre du Preÿ, Fernand Léger, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 1952 -1953, Editions Irus et Vincent Hansma, Paris, 2013, n°1575 p.182, reproduit en couleur p.183

Oil on canvas, signed, dated lower right, inscription on the reverse; 57 ½ × 38 ¼ in.

550 000 – 650 000 €

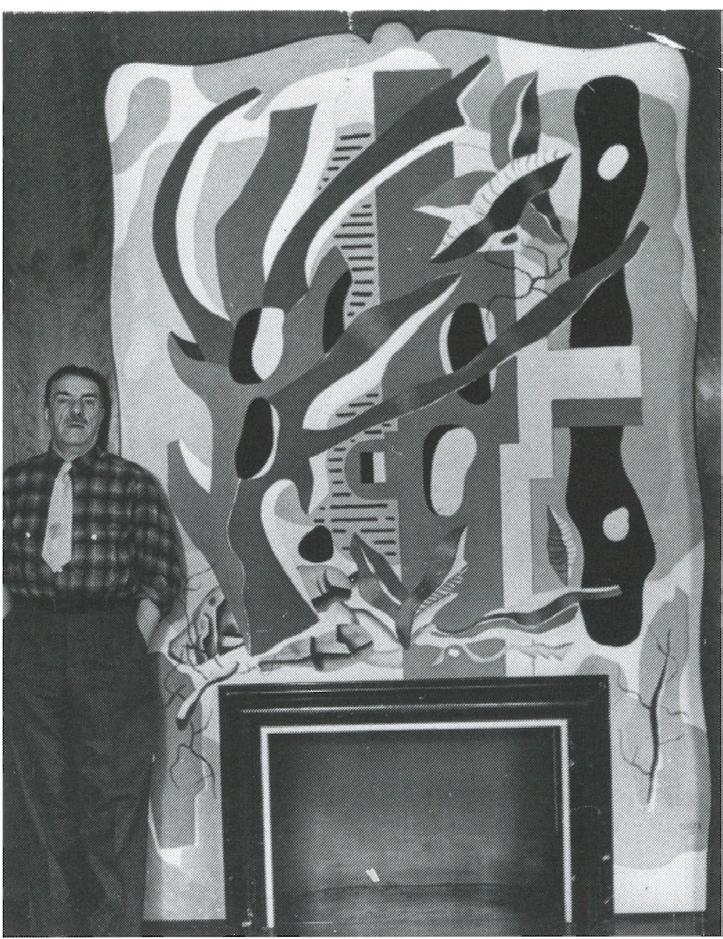

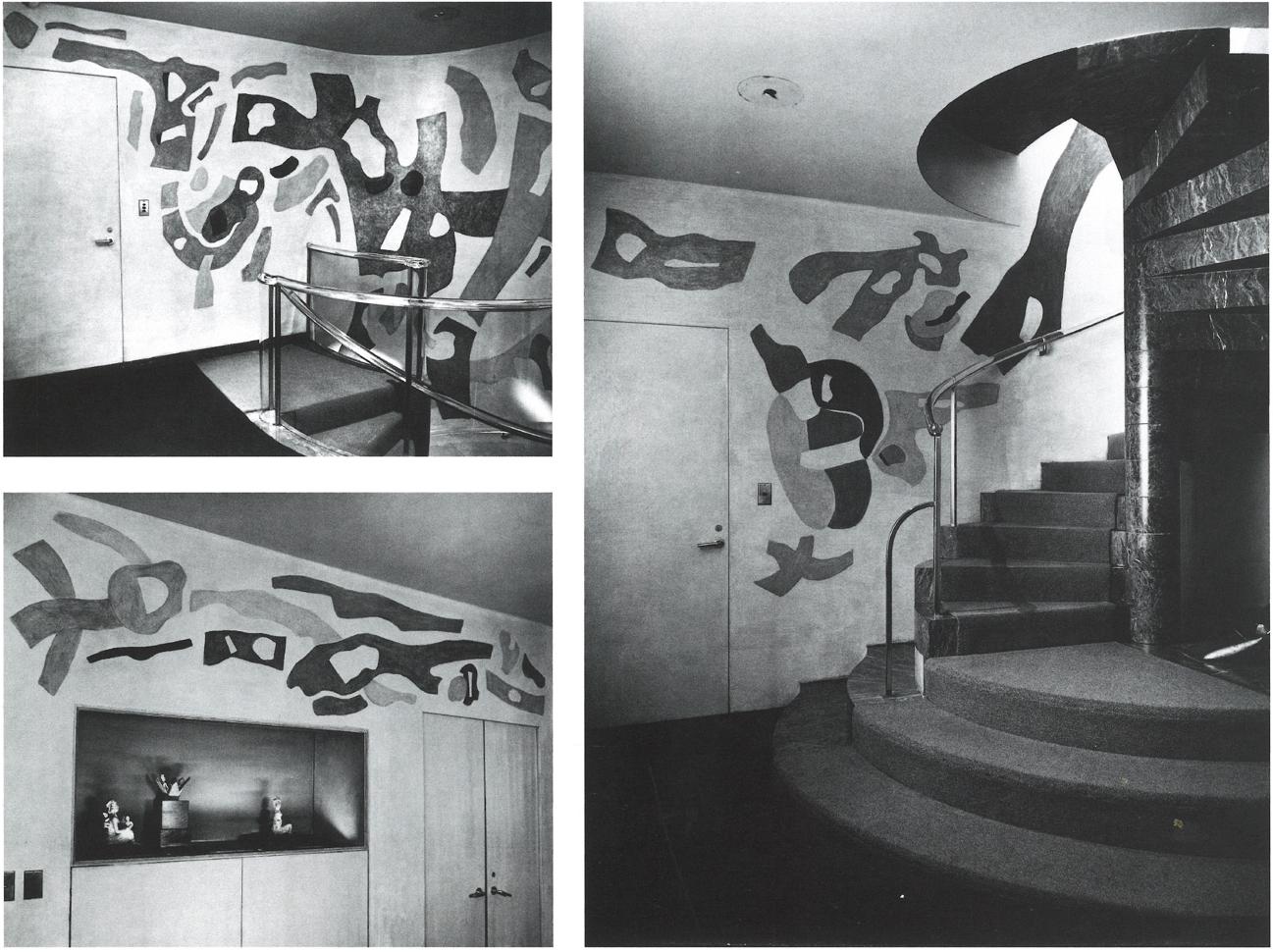

Fernand Léger devant la cheminée de Nelson Rockefeller

Fernand LÉGER

1881-1955

Composition murale – 1953

« Créer un bel objet en peinture, c’est rompre avec la peinture sentimentale. Un ouvrier n’oserait livrer une pièce autrement que nette, polie, brunie. Rien n’y est éparpillé, tout fait bloc. Le peintre doit chercher à réaliser le tableau propre, possédant le fini Les Primitifs songeaient à ces choses. Ils avaient la conscience professionnelle. La peinture est jugée au décimètre, alors que la mécanique l’est au dixième de millimètre. L’artiste met sa sensibilité au service d’un travail », affirme le peintre français Fernand Léger. Né en 1881, cette figure de l’art moderne entretient un rapport très précis avec ses compositions. Chaque forme, chaque élément, chaque couleur fonctionne de concert avec le

reste de la toile et l’harmonie qui se dégage de l’œuvre finie ne peut être remise en question : elle est l’unique but recherché. Cette quête rationnelle d’accomplissement par le truchement du travail et de sa qualité justifie la fusion de la peinture de Fernand Léger en tant qu’objet spirituel, contemplatif, non fonctionnel et, au contraire la vision plus décorative de sa pratique artistique.

Très jeune, Léger fait preuve d’un esprit droit, ambitieux et déterminé. Autodidacte, il suit en auditeur libre les cours du peintre Gérôme, à l’École des Beaux Arts à Paris à l’âge de dix-neuf ans alors que rien ne le destine à la peinture. Il se fraye seul un chemin parmi l’effervescence artistique de Montparnasse et

“Creating a beautiful object with painting requires breaking away from sentimental painting. A labourer wouldn’t dare do anything other than deliver a spotless, polished, burnished element. Nothing scattered, everything holding together. A painter must aim to create a spotless work that seems essentially finished. Primitivist artists thought of those things. They had a professional conscience. In painting, every single decimetre is judged, whereas in mechanics, things are judged to the tenth of a millimetre. Artists place their sensitivity at the service of a work of art”, stated French painter Fernand Léger. The relationship that this leading figure in Modern Art, born in 1881, had with his compositions

was based on precision. Every shape, every element, every colour functioned hand-in-hand with the rest of the painting, and the harmony suggested by the finished work could not be questioned: it was the sole result sought. This rational quest for accomplishment through work and its quality justified the fact that Fernand Léger’s paintings became spiritual, contemplative, non-utilitarian objects, and yet, on the contrary, the most decorative vision of his artistic practice.

From an early age, Léger showed a steadfast, ambitious, and determined spirit. He was self-taught and studied informally under the painter Gérôme at the Paris École des Beaux Arts when he was nineteen, even though

En Fr Fernand Léger, Composition murale pour la cheminée de Nelson Rockefeller, 1939, Huile sur toile, The Museum of Fine Arts, Houston

Entrée et escalier de l’appartement de Nelson Rockefeller, New York, 1939

rencontre Cézanne qui l’introduit au cubisme. Son esthétique se singularise d’emblée mais le cubisme restera son outil principal pour retranscrire le dynamisme de son temps, veillant à rester en marge de Braque et Picasso. La peinture de Fernand Léger repose sur les contrastes de formes et de couleurs : « La couleur est un besoin naturel comme l’eau et le feu. C’est une matière première indispensable à la vie, à toute époque de son existence et de son histoire, l’homme l’a associée à ses joies, ses actions, ses plaisirs », affirmet-il. Il s’intéresse à la ville, à la machine, au cinéma, l’architecture et à la beauté plastique de la civilisation industrielle. Ces éléments pénètrent sa peinture qui s’inscrira donc naturellement dans les contextes urbains et les projets de décoration associés à

la ville se multiplient. Ainsi, dès 1925, à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, Léger réalise des peintures murales pour le hall du jardin d’hiver du pavillon de l’Ambassade de France. En 1936, l’État lui commande plusieurs décorations, pour le pavillon de la Solidarité nationale construit par Robert Mallet-Stevens, pour le pavillon de l’Union des Artistes modernes (UAM) et pour le Palais de la Découverte.

Lorsque Fernand Léger fuit la France pour New York au début de la guerre, il y rencontre « le plus formidable spectacle du monde ». Le peintre français propose alors de décorer, à l’aide de projections murales, le hall de Radio City, l’une des tours les plus prestigieuses du nouveau complexe édifié par Rockefeller en plein cœur de Manhattan.

nothing predestined him to be a painter. Alone, he carved out a place for himself in the artistic vivacity of Montparnasse and met Cézanne, who introduced him to Cubism. His aesthetics immediately stood out, but Cubism would remain the major medium he used to portray the exuberance of his time while carefully ensuring that he differentiated himself from Braque and Picasso. Fernand Léger’s paintings drew on contrasts in shape and colour. “Colour is a natural necessity like water and fire. It is a raw material, essential to life. Throughout his existence and history, man has associated it with his joys, his actions, his pleasures”, he stated. He was interested in towns, machines, the cinema, architecture, and the physical beauty of industrial civilisation. These elements are visible in his

paintings, which would naturally become a part of urban life and burgeoning city embellishment projects. Hence, in 1925, at the Paris International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts, Léger painted murals for the lobby to the winter garden in the French Embassy’s pavilion. In 1936, the State commissioned several decorative elements from him for the Pavillon de la Solidarité Nationale (National Solidarity Pavilion), designed by Robert Mallet-Stevens, the Pavillon de l’Union des Artistes Modernes (UAM) (Union of Modern Artists’ Pavilion), and the Palais de la Découverte.

When Fernand Léger fled France for New York at the start of the war, he discovered “the most remarkable spectacle in the world”.

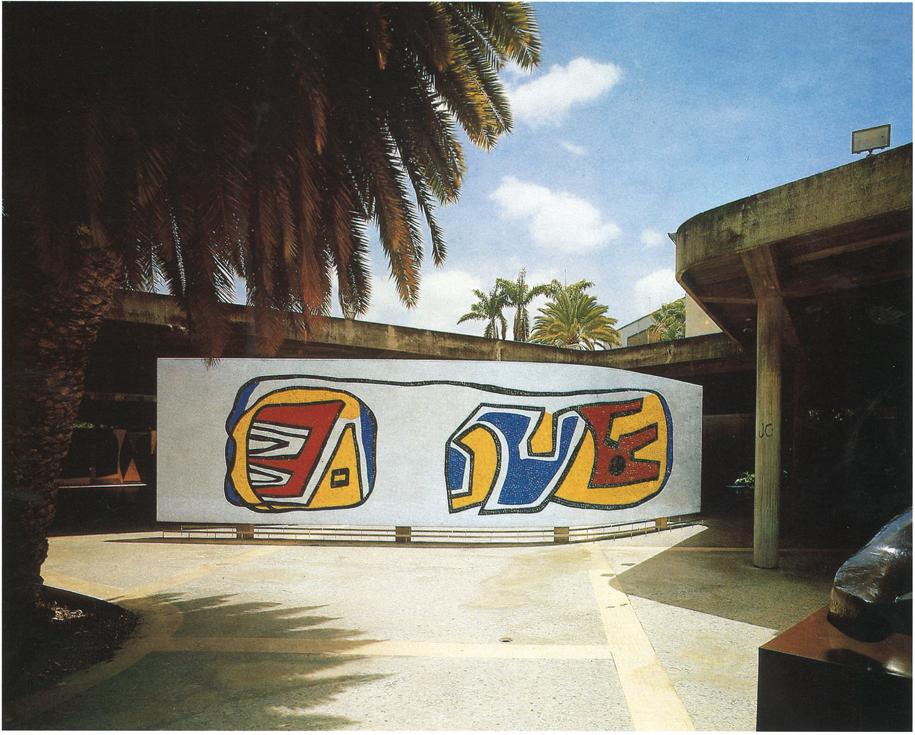

Fernand Léger, vitrail de la bibliothèque de l’Université de Caracas, 1954

Fernand Léger, Mosaïque pour l’Université de Caracas, 1954

Fernand LÉGER 1881-1955

Composition murale – 1953

Si le projet n’est pas réalisé faute de moyens techniques, Nelson Aldrich Rockefeller lui commande néanmoins une décoration destinée à encadrer l’une des cheminées du grand salon de l’appartement du 810 Fifth Avenue à New York, conçu par l’architecte Wallace K. Harrison et décoré par Jean-Michel Frank.

L’œuvre présentée ici, intitulée Composition murale et réalisée en 1953 s’inscrit dans ces grandes ambitions décoratives. Achevée deux ans avant le décès du peintre, la toile est une œuvre de maturité qui témoigne de la grande maîtrise des éléments syntaxiques. En effet, les cernes noirs particulièrement présents ici offrent un véritable contrepoint à la couleur. La palette, rouge, verte, orange, jaune, bleue témoigne de l’expérience visuelle du peintre lors de son séjour américain : « En 1942 quand j’étais à New York, j’ai été frappé par les projecteurs publicitaires de Broadway qui balayent la rue.

Vous êtes là, vous parlez avec quelqu’un et tout à coup, il devient bleu. Puis la couleur passe, une autre arrive et il devient rouge, jaune. Cette couleur-là, la couleur du projecteur est libre : elle est dans l’espace. J’ai voulu faire la même chose dans mes toiles ».

Le titre du tableau trahit l’ambition murale de Fernand Léger qui, en effet, associe sa pratique tardive de la céramique à sa volonté, par l’art mural, de dépasser les limites du tableau. Composition murale évoque les bas-reliefs, les vitraux et mosaïques qu’il réalise l’année qui suit pour l’université de Caracas.

Fernand Léger, Étude (vue en contre-plongée) pour un premier projet de mural pour la salle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York circa 1952-1955, Gouache sur papier, Hood Museum of Art, Hanover

The French painter offered to use mural projections to decorate Radio City Hall, one of the most prestigious towers in the new complex built by Rockefeller in the heart of Manhattan. Although the project never saw the light of day due to a lack of technical means, Nelson Aldrich Rockefeller commissioned a decoration intended to frame one of the fireplaces in the large lounge of the apartment at 810 Fifth Avenue in New York, designed by architect Wallace K. Harrison, and decorated by Jean-Michel Frank.

The work presented here, Composition Murale, which was made in 1953, was part of that major decorative project. It was completed two years before the painter died and is a work of great maturity that reflects his absolute mastery of syntactical elements. Effectively, the black shadows that are particularly present here provide a veritable counterpoint to the colour. The palette, red, green, orange, yellow, and blue, reflects

the painter’s visual experience during his time in America. “In 1942, when I was in New York, I was struck by the advertising screens on Broadway that cast their colourful lights the length and breadth of the streets. You’re there, talking with someone, and suddenly, they turn blue. Then, that colour goes and another comes, and the person turns red or yellow. That colour, the colour from the screens, is free. It’s in the air all around. And I wanted to achieve the same thing with my paintings.”

The name of the painting belies Fernand Léger’s love of mural decoration. Effectively, he associated his later work on ceramics with his desire to exceed the mere capacities of paintings through the use of mural works. Composition Murale calls to mind the bas-reliefs, stained glass windows, and mosaics that he created the following year for Caracas University.

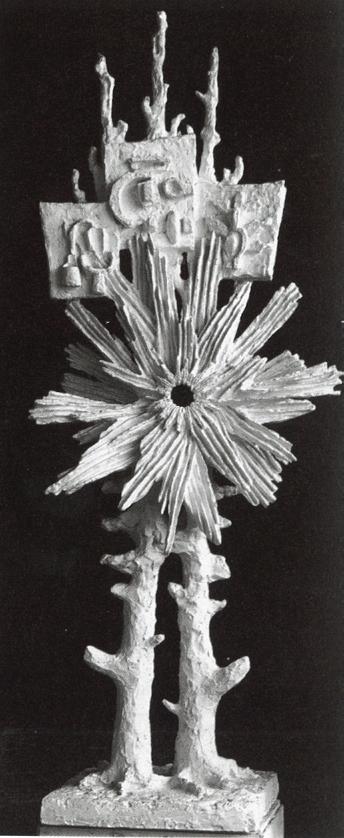

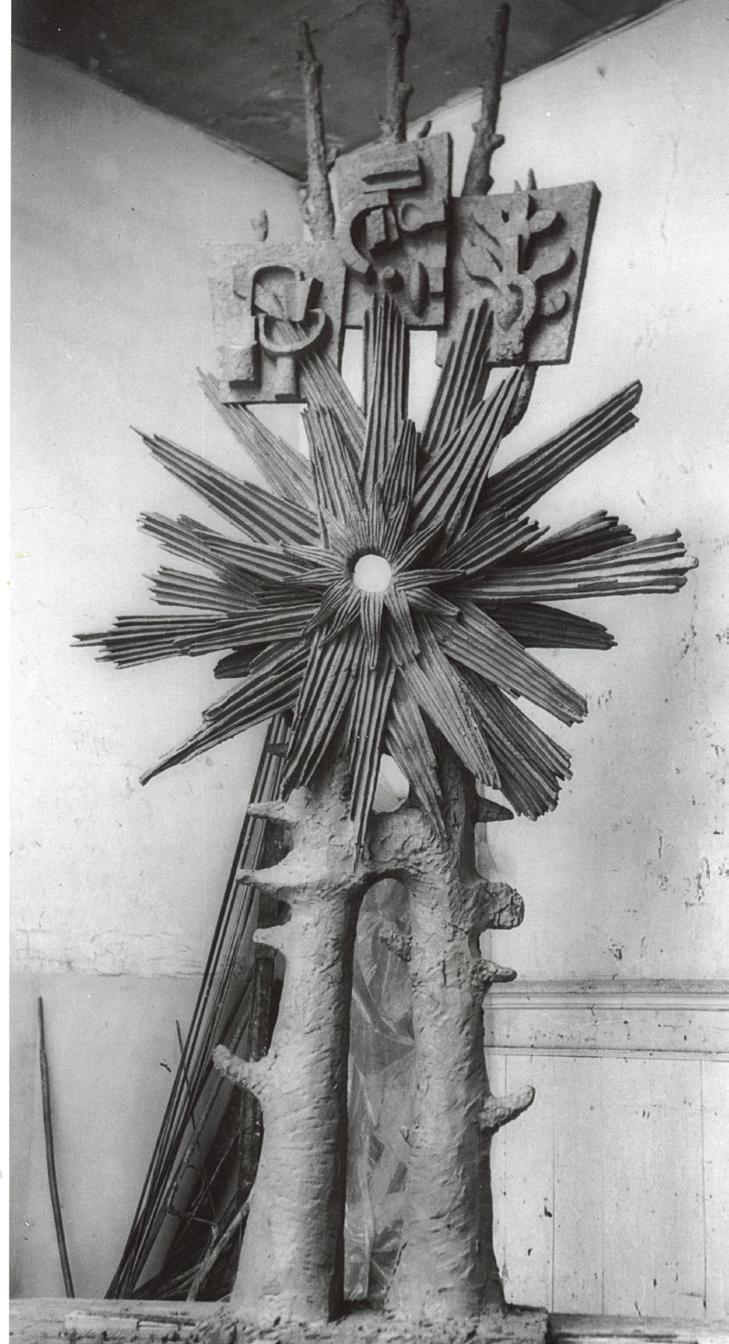

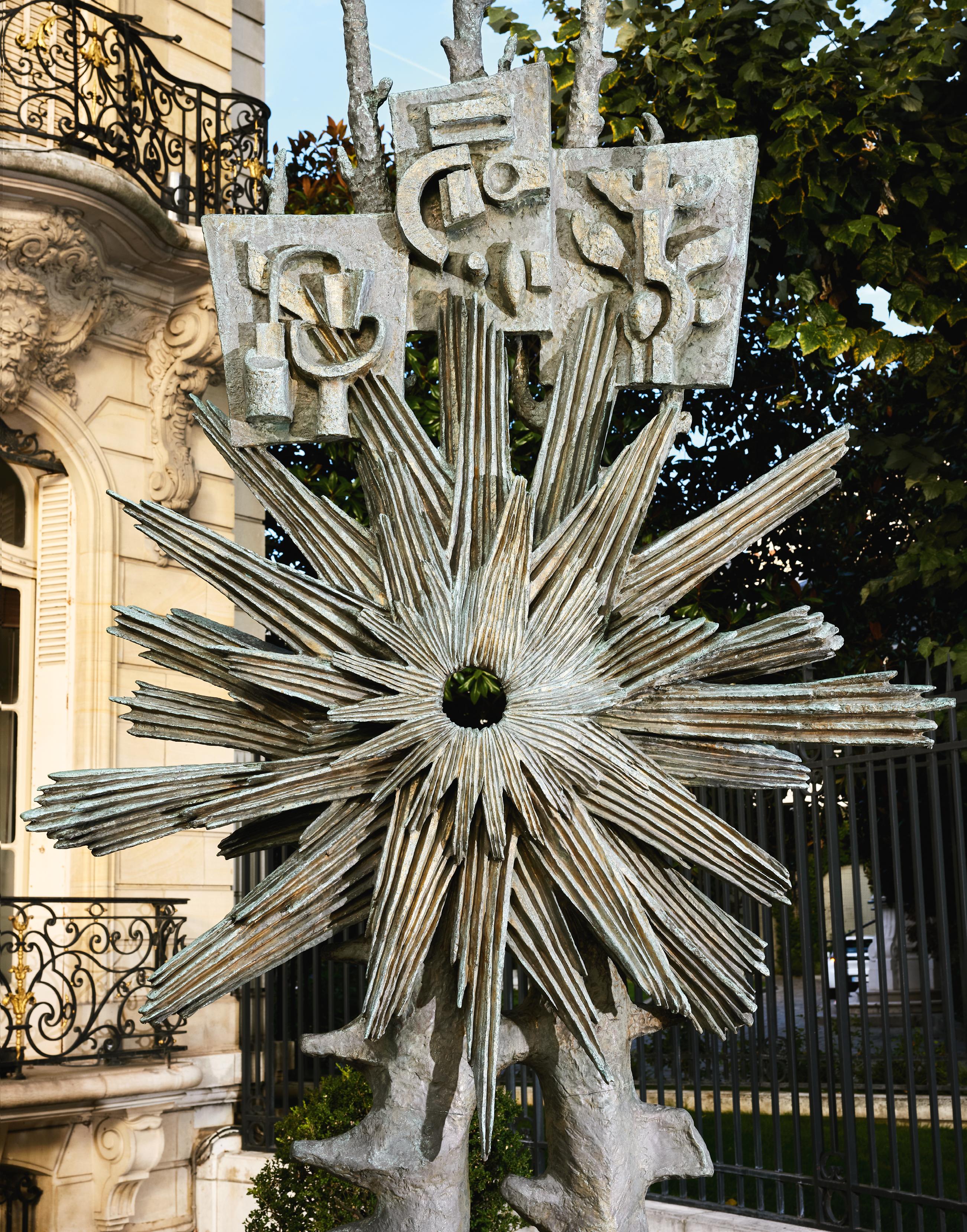

Alberto Giacometti

Projet pour un monument à Gabriel Péri & Projet pour une place, 1946

Alberto GIACOMETTI

1901-1966

Ensemble de deux bronzes

1. Projet pour un monument à Gabriel Péri – 1946

Bronze à patine brun vert

Signé sur la gauche de la terrasse

« A. Giacometti », numéroté et cachet du fondeur au dos de la terrasse

« 1/8 CIRE/C.VALSUANI/PERDUE »

39,10 × 10,90 × 18,60 cm15 3/8 × 4 1/4 × 7 3/8 in.

Modèle conçu en 1946

Cet exemplaire fondu circa 1993-1994

2. Projet pour une place - 1946

Bronze à patine brun vert

Signé sur la gauche de la terrasse

A. Giacometti», numéroté et cachet

« du fondeur au dos de la terrasse

« 1/8 CIRE/C.VALSUANI/PERDUE »

18,50 × 9,30 × 12,90 cm7 1/4 × 3 ⅝ × 5 ⅛ in.

Modèle conçu en 1946

Cet exemplaire fondu circa 1993–1994

Provenance : Collection particulière, Luxembourg À l’actuel propriétaire par cessions successives

Exposition :

Heilbronn, Städtische Museen, Künzelsau, Museum Würth, Plätze und Platzzeichen: der Platz - ein Thema der Kleinplastik seit Giacometti, juinseptembre 1996, n° 51 et 52 Francfort, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Alberto Giacometti. Werke und Schriften, octobre 1998 - janvier 1999, n° 18 et 20, reproduit p.43 et 45 Milan, Fondazione Antonio Mazzotta, Mannheim, Städtische Kunsthalle, Giacometti. La valle, il mondo, février - septembre 2000, reproduit p.200

Bibliographie :

C. di Crescenzo, Alberto Giacometti: Sculture, dipinti, disegni, Artificio, Florence, 1995, n°29, p. 148, reproduit p. 149 (le plâtre pour Projet pour un monument à Gabriel Péri)

C. Di Crescenzo, “Giacometti: Künstler und Revolutionär.” in Alberto Giacometti, 1901–1966, Vienna: Kunsthalle,1996, n°117-119, p. 48-50

C. Di Crescenzo, “Giacometti, Artist and Revolutionary”, in catalogue d’exposition, Alberto Giacometti, Ravenna, Loggetta Lombardesca, octobre 2004 -février 2005, Milan, 2004, p. 55 ff

Ces œuvres sont référencées par la Fondation Alberto et Annette Giacometti dans sa base de données en ligne, Alberto Giacometti Database (AGD), sous les numéros 3901 (Projet pour un monument à Gabriel Péri) et 4060 (Projet pour une place).

Deux avis d’inclusion du Comité Giacometti seront remis à l’acquéreur.

Two bronzes with brown green patina, signed on the left of the base, numbered and foundry mark on the back of the base (both)

1 500 000 - 2 000 000 €

Alberto Giacometti dans son atelier travaillant sur L’Homme qui marche, 1959

Projet pour un monument à Gabriel Péri & Projet pour une place – 1946

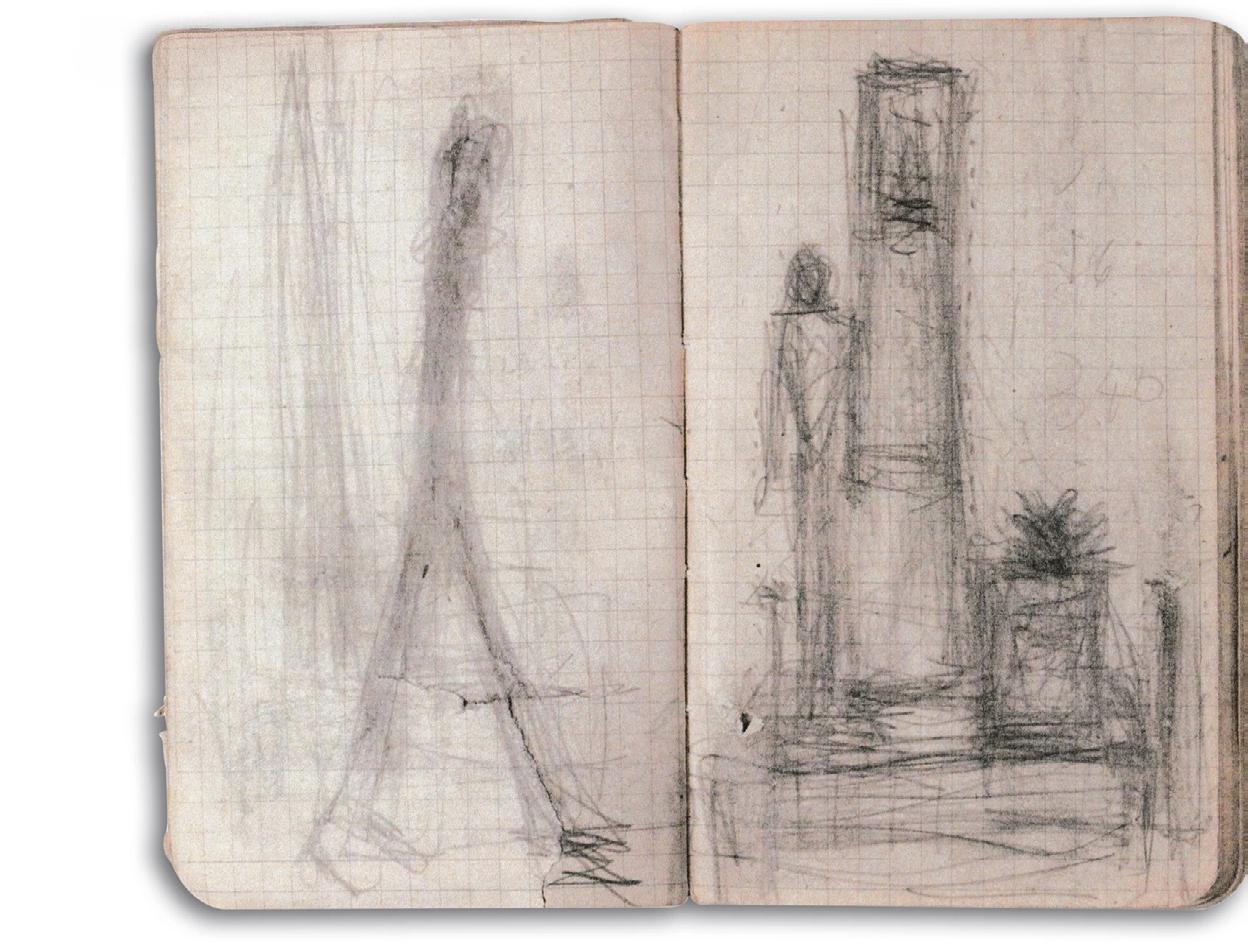

Première représentation de l’homme marchant, le Projet pour un monument à Gabriel Péri de 1946 est un jalon essentiel dans l’œuvre d’Alberto Giacometti. Le motif emblématique de la figure marchant prend corps, pour la première fois, ici dans le cadre d’un hommage au héros de la Résistance, Gabriel Péri (1902–1941) assassiné cinq ans auparavant par les nazis au Mont Valérien. Le symbole est d’une grande force, son expression d’une grande vigueur, sa réalisation d’une essentielle rigueur. L’homme marchant devant une stèle incarne au-delà de l’aspect mémoriel du projet, un développement artistique et intellectuel chez Alberto Giacometti qui s’épanouira au cours des décennies suivantes pour atteindre son point culminant avec son œuvre la plus célèbre, L’homme qui marche, réalisée

grandeur nature en 1960. Dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux projets artistiques voient le jour en France pour honorer la mémoire des victimes de la barbarie nazie et des héros de la Résistance française. C’est probablement Louis Aragon qui suggéra à Alberto Giacometti de participer à la conception de tels monuments. C’est ainsi qu’en 1946, le journal L’Humanité lance un concours pour honorer la mémoire du député et journaliste communiste Gabriel Péri. Écoutons Casimiro Di Crescenzo, spécialiste d’Alberto Giacometti qui dans le catalogue de l’exposition Giacometti -Artiste et révolutionnaire (1996) a consacré une large étude à notre sculpture : « Il était prévu d’ériger un monument à Gabriel Péri devant la gare Saint-Lazare (aujourd’hui place Gabriel Péri).

The first representation of a walking man, the Projet pour un Monument à Gabriel Péri from 1946, was a crucial milestone in Alberto Giacometti’s work. The emblematic walking figure came to life for the first time, here, in this tribute to a hero of the French Resistance, Gabriel Péri (1902–1941), who had been executed five years before by the Nazis on Mont Valérien. The symbol is powerful, the expression extremely dynamic, and the craftsmanship of absolute precision. Above and beyond the memorial aspect of the project, the man walking in front of a stele embodies Alberto Giacometti’s artistic and intellectual growth, which would flourish in the following decades, reaching its apex with his most famous work, the life-size L’Homme qui Marche, completed in 1960. Immediately after the Second

World War, numerous artistic projects took shape in France to honour the memory of the victims of Nazi barbarity and the heroes of the French Resistance. It was probably Louis Aragon who suggested to Alberto Giacometti that he participate in the design and creation of such monuments. Hence, it was in 1946 that the newspaper L’Humanité organised a competition to honour the memory of the Communist journalist and politician Gabriel Péri. Let us remember the words of Casimiro Di Crescenzo, a specialist in Alberto Giacometti who, in the exhibition catalogue for Giacometti, Artiste et Révolutionnaire (1996) devoted an extensive study to our sculpture: “There was a plan to erect a monument to Gabriel Péri in front of the Gare Saint-Lazare (the site now known as Place Gabriel Péri).

Fr En

Gabriel Péri en 1932

Alberto Giacometti, Études pour le monument à Gabriel Péri, 1946, Crayon sur papier (carnet de croquis) copie

Cet emplacement a été choisi car il s’agissait du terminus de la ligne ferroviaire pour Argenteuil, ville que Gabriel Péri avait représentée en tant que député. Ce concours n’a jamais abouti car le Parti Communiste a quitté le gouvernement en 1947, et l’idée du monument a donc dû être abandonné [...] Projet pour un monument à Gabriel Péri » marque un tournant dans l’œuvre artistique d’Alberto Giacometti, car c’est la première fois qu’il représente un homme marchant. La sculpture allie la forme archaïque d’une stèle dressée à la figure humaine si caractéristique de l’œuvre de Giacometti. La silhouette élancée et allongée de l’homme marchant témoigne de la transition significative vers son

style de maturité, après que ses premières abstractions surréalistes eurent cédé la place a des portraits réalistes au milieu des années 1930. Alors que l’artiste avait utilisé un langage symbolique emprunté à l’art paléochrétien et égyptien pour la tombe de son père en 1934 et pour celle de Gerda Taro en 1937-1938 afin d’exprimer l’idée d’immortalité, il a commencé à développer un symbolisme plus personnel dans Projet pour un monument à Gabriel Péri. La composition se compose d’une figure masculine marchant à côté d’une stèle [...]. Le motif de la flamme est une allusion à la flamme du souvenir sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

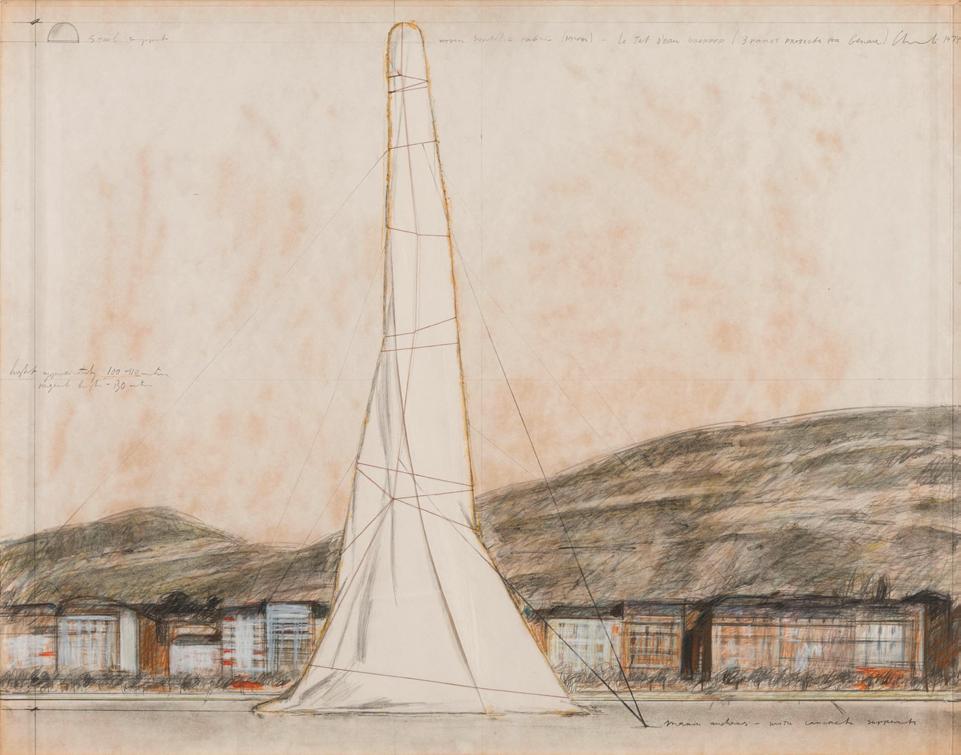

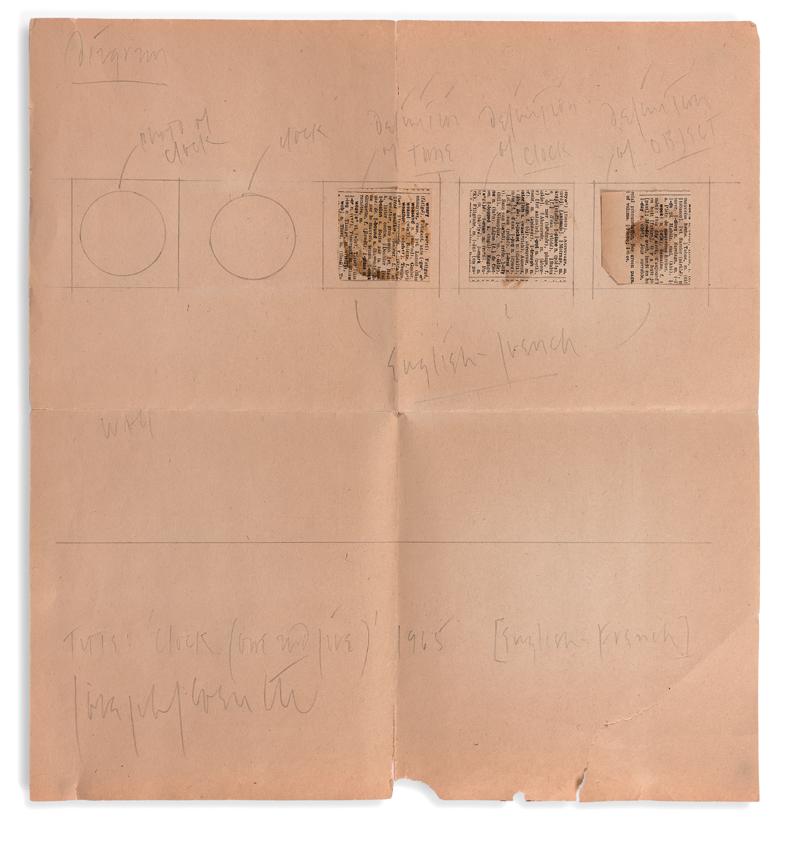

This location had been chosen, as it was the terminus for the Argenteuil train line. Argenteuil being the town that Gabriel Péri represented as a member of parliament. This competition never came to anything because the Communist Party left the government in 1947, and therefore the plan for the monument was abandoned [...]. Projet pour un Monument à Gabriel Péri marked a turning point in the work of Alberto Giacometti, as it was the first time that he had portrayed a walking man. The sculpture combines the archaic outline of a tall stele and a human figure that is so characteristic of Giacometti’s works. The elongated, willowy silhouette of the walking man demonstrates a significant