UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE ARQUITECTURA

Trabajo monográfico para optar al título de: ARQUITECTO TEMA:

ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL SECTOR DE CONFLUENCIA DE LAS ÁREAS SUBURBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE MANAGUA, TICUANTEPE Y NINDIRÍ PERÍODO 2012-2020

AUTOR: Br. Pablo Antonio Espinoza Rubio

TUTOR: Arq. Marcela Carolina Galán Gaitán Managua, Nicaragua Enero 2022

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por haberme brindado la salud y la energía a lo largo de todo el proceso de formación, concluyendo satisfactoriamente este proceso de aprendizaje.

A mis padres, por apoyo incondicional y el esfuerzo constante para trabajar en función de mi formación y metas personales. Sobre todo, a mi madre por haberme acompañado literalmente en mis noches de desvelos, sus atenciones y sus cuidados.

A mis docentes por haber sido fundamentales en mi proceso de formación, sobre a todos aquellos que me han ayudado a cultivar el interés por el pensamiento crítico y el valor social, además del técnico que tiene nuestra profesión

De manera particular agradezco a los arquitectos Alina Sálomon, Napoleón Guerrero, Gerald Pentzke, Benjamín Rosales y Marcela Galán, que han formado parte fundamental del proceso de planteamiento y desarrollo del presente trabajo.

Al arquitecto Erasmo Aguilar por su apoyo en el levantamiento fotográfico en campo.

A mis compañeros, porque han representado parte de mi motivación, producto de la sana competencia que he adoptado hacia ellos dada sus grandes habilidades.

A la arquitecta Fernanda Baltodano quien fue mi compañera de labores en actividades paralelas al trabajo monográfico, ya que me transmitió su actitud positiva y compañerismo haciendo más agradable en general el desarrollo de mis actividades ligadas a la academia.

DEDICATORIA

Este trabajo es dedicado al territorio mismo, a la construcción socio ecológica que representa.

A la matriz natural que a costa de su propia integridad sigue sustentando nuestro desarrollo, y que por ello merece el respeto, el reconocimiento y el cuido adecuado.

A todas aquellas personas que, conun pensamiento crítico, están esforzándose por aportar a la discusión y la acción mediante propuestas para garantizar el bienestar de la población y del territorio.

A aquellos estudiantes en formación que también quieren aportar a estos procesos en pro del bienestar común.

Más que un trabajo de fin de grado, este es una expresión crítica, una necesidad de poner en discusión temas claves para el desarrollo del territorio y un regalo a mí mismo, dada la afinidad y el gusto personal por este tipo de temáticas.

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES 1

1.1 Introducción 1

1.2 Marco de Referencia ...................................................2

1.3 Antecedentes...............................................................5

1.3.1. Antecedentes Históricos 5

1.3.2. Antecedentes Académicos e Institucionales 6

1.3.3. Antecedentes internacionales 6

1.4 Justificación 7

1.5 Planteamiento del problema........................................8

1.6 Hipótesis......................................................................8

1.7 Objetivos 8

1.7.1. Objetivo General 8

1.7.2. Objetivos Específicos 8

1.8 Diseño metodológico 8

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL..................................14

2.1 Marco Teórico............................................................14

2.1.1. Evolución de los modelos Urbanos.....................14

2.1.2. Enfoque teórico 15

2.1.3. Enfoques de análisis de los sistemas urbanos 21

2.2 Gobernanza del suelo 24

2.2.1. Marco Institucional y Político Administrativo 24

2.2.2. Marco Normativo y Reglamentario......................24

2.2.3. Modelo de Gestión y políticas públicas...............25

2.2.4. Instrumentos de planificación Urbana y su incidencia en el área de estudio 26

2.3 Estructuración de las variables de ocupación de suelo 30

2.3.1. Instrumentos de referencia nacional...................30

2.3.2. Referencias internacionales................................30

2.4 Conclusiones del capítulo 32

2.4.1. La evolución de los modelos urbanos y el protagonismo de las periferias de la ciudad 32

2.4.2. Abordaje Teórico conceptual desde los términos presentes en el marco normativo y -regulatorio nacional hacia el conjunto de conceptos producido internacionalmente. 32

2.4.3. Identificación de Fenómenos y/o afectaciones producidas por las formas de ocupación del suelo abordadas desde el marco teórico conceptual 33

2.4.4. Enfoques deanálisiscomo basede lainterpretación del territorio.......................................................................33

2.4.5. Aplicabilidad, efectividad y continuidad del marco legal e instrumentos de planificación 33

3. DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO 36

3.1 Preámbulo de la ocupación del suelo en el sector de estudio.................................................................................36

3.2 Los PMDOT y su diagnóstico para los municipios de Managua Masaya y Nindirí 36

3.3 Matriz natural 40

3.3.1. Topografía y pendientes – Características fisiográficas 40

3.3.2. Elementos naturales estratégicos.......................40

3.3.3. Cobertura vegetal 42

3.4 Planificación vigente del área de estudio 46

3.4.1. Uso Potencial 46

3.4.2. Zonas de recarga hídrica 48

3.4.3. Estructura vial 51

3.4.4. Uso de suelo propuesto 2012-2022....................55

3.5 Producción Agrícola...................................................58

3.6 Matriz antrópica 61

3.6.1. Oferta habitacional privada y localidades 61

3.6.2. Población 61

3.6.3. Equipamiento y dotaciones públicas 62

3.6.4. Espacios públicos...............................................63

3.6.5. Actividades terciarias..........................................63

3.6.6. Infraestructura....................................................64

3.6.7. Análisis de tejidos 71

3.7 Conclusiones del capítulo 73

3.7.1. Potencialidad de la matriz natural 73

3.7.2. Los valores identificados y la clara tendencia de la planificación propuesta.....................................................73

3.7.3. Tendencia en la identificación de usos de suelo hacia lo urbano 73

4. DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL SECTOR DE ESTUDIO 76

4.1 Huella diferenciada de la ocupación del suelo...........77

4.2 Subutilización y sustitución del potencial agroforestal del área de estudio 79

4.3 Un panorama de estrés hídrico 83

4.3.1. Artificialización del suelo y la presión del recurso hídrico 83

4.3.2. La huella contaminante del proceso de ocupación del suelo (las actividades urbanas y productivas como agentesimportantesdecontaminaciónydeterioroambiental) 86

4.4 Acceso diferenciado a la infraestructura y aprovechamiento desigual de los recursos .......................... 87

4.5 Exposición de los valores naturales del territorio 89

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 93

5.1 Conclusiones y recomendaciones respecto al área de estudio 93

5.2 Conclusiones respecto al desarrollo del trabajo......... 96

5.3 Recomendaciones respecto al trabajo monográfico 96

5.4 Recomendaciones para los estudiantes 96

6. BIBLIOGRAFÍA 97

7. ANEXOS 101

7.1 Anexo 1. Categorías principales de la Tabla “d” Uso de suelo y peligro aviario ........................................................ 101

7.2 Anexo 2. Categorías principales de la Tabla “a” Uso de suelo y riesgos sísmicos por falla geológica 101

7.3 Anexo 3. Categorías del uso potencial del suelo o cobertura del suelo y laclasificación de las áreasde producción 101

7.4 Anexo 4. Estructura de datos del proyecto SIOSE... 102

7.5 Anexo 5. Herramienta de consulta a expertos 1 102

7.6 Anexo 6. Guía de observación en campo 103

7.7 Anexo 7. Tabla de cambios de uso de suelo municipio de Managua 104

7.8 Anexo 8. Tabla decambio del uso de suelo delmunicipio de Ticuantepe.................................................................... 104

7.9 Anexo 9. Tabla de usos potenciales del suelo – PEAUTUNI 2012 104

7.10 Anexo 10. Fichas de documenticación de elaboración de cartografía 105

7.11 Anexo 11. Tabla de profesionales consultados para la retroalimentación de Tema 107

ÍNDICE

7.12 Anexo 12. Síntesis de datos cuantitativos extraídos de la ocupación del suelo elaborada dentro del sistema de información geográfica 107

7.13 Anexo 13. Tabla de fuentes complementarias de información ........................................................................111

7.14 Anexo 14. Registro de imágenes de visita de campo 112

7.15 Anexo 15. Atribuciones al apoyo del desarrollo de gráficos 112

Ilustración 25. Huella diferenciada del proceso de ocupación a partir de superposición de datos del área de estudio con Índice de vegetación estandarizado 77

Ilustración 26. Proyección del crecimiento de la ciudad de Managua posterremoto 79

Ilustración 27. Factores involucrados en la condición de estrés hídrico 83

Ilustración 28. Potencial contaminante de los usos de suelo impulsados por la acción antropogénica..................................86

ÍNDICE DE LÁMINAS

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1.Presentación del área de estudio a escala Macro 1 Ilustración 2. Restricciones físico-naturales 2 Ilustración 3. Evolución de la huella urbana 1989 – 2010 ..........2 Ilustración 4. Patronesde distribución de la población 1950 - 2005 5

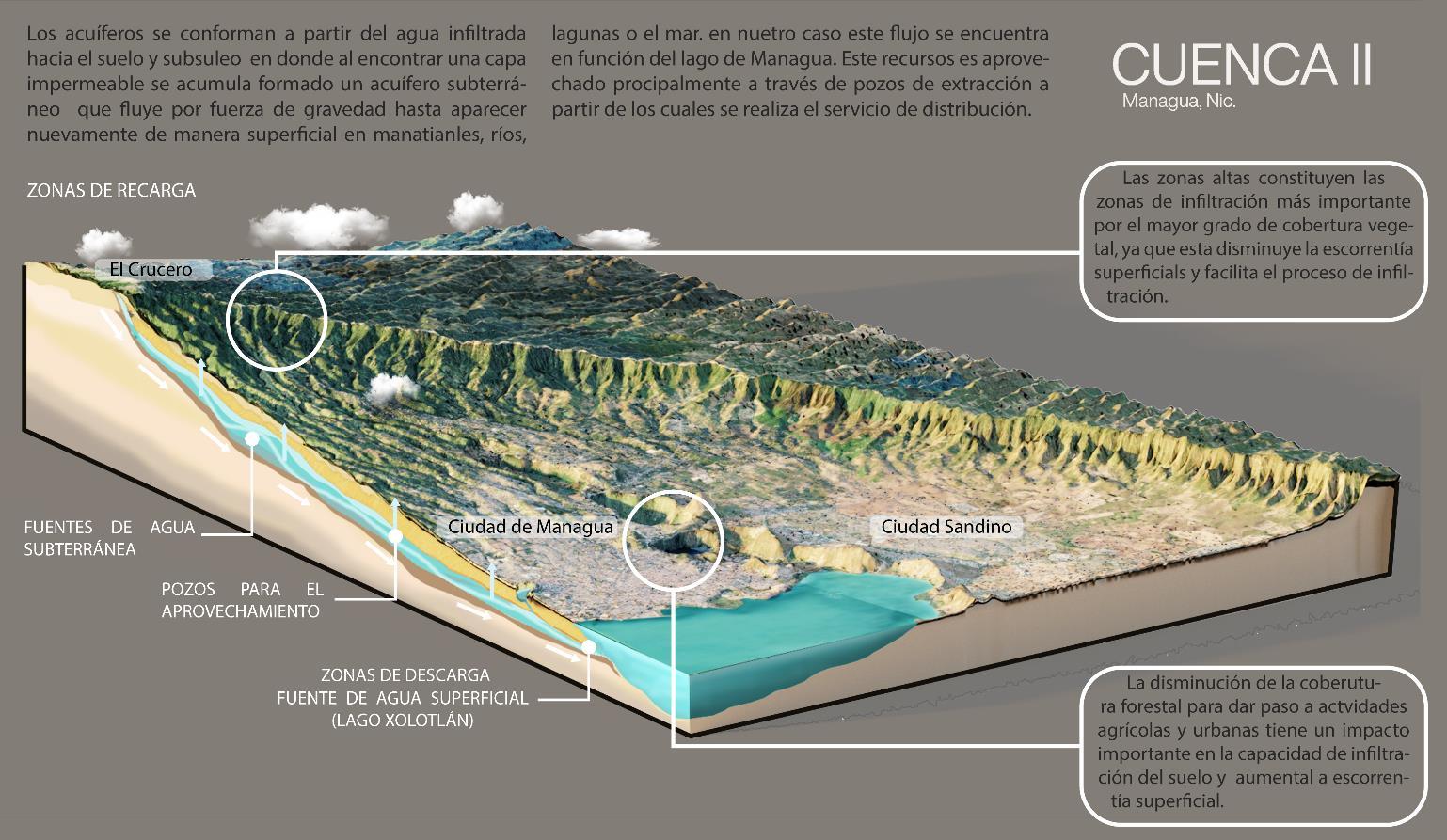

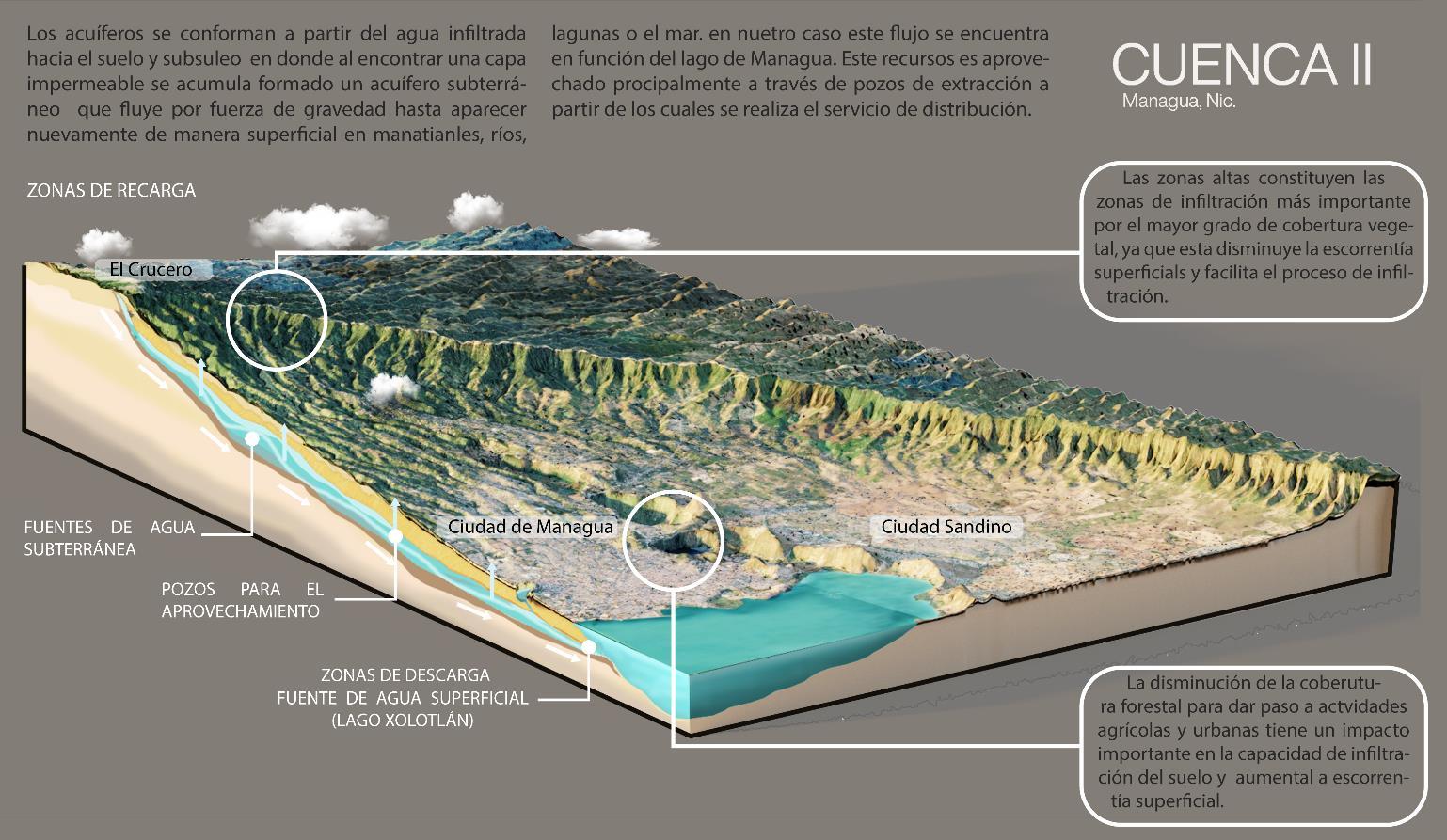

Ilustración 5. Esquema metodológico 10 Ilustración 6. Disposiciones del planeamiento sobre la actividad suburbana................................................................................17

Ilustración 7. Tipos de análisis del sistema urbano 21 Ilustración 8. De los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 23 Ilustración 9. Pirámide de Kelsen 25 Ilustración 10.Instrumentos de planificación vinculados alárea de estudio 26 Ilustración 11. Organización de datos de Ocupación del suelo 31 Ilustración 12. Periurbano como término apropiado para el abordaje de la ocupación del suelo..........................................33 Ilustración 13. Cambio en la ocupación del suelo 1999 – 2011 36 Ilustración 14. Amenaza antrópica en la subcuenca III 40 Ilustración 15. Amenaza volcánica en los distritos V, VI, VII de Managua 41 Ilustración 16. Parque Nacional Volcán Masaya y sus áreas de amortiguamiento 41 Ilustración 17. Funcionamiento de los acuíferos 48 Ilustración 18. Volúmenes de tráfico - vías principales 51 Ilustración19.Usosdesueloydensidadesdeviviendavinculadas al área de estudio 56 Ilustración 20. Cobertura eléctrica en la Región Metropolitana de Managua 64

Ilustración 21. Pozos de agua potable y zonas de protección 64 Ilustración 22. Relación entre la densidad vial y el desarrollo habitacional privado.................................................................71

Ilustración 23. Formas de crecimiento Urbano - Manuel de Solá Morales 71

Ilustración 24. Propuesta de análisis de los Fenómenos de ocupación del suelo.................................................................76

Lámina 1. Marco territorial de referencia 3 Lámina 2. Evolución de los modelos urbanos..........................14

Lámina 3.Instrumentosde planificación urbana y su incidencia en el área de estudio - parte 1 27 Lámina 4.Instrumentosde planificación urbana y su incidencia en el área de estudio - parte 2 28 Lámina 5.Instrumentosde planificación urbana y su incidencia en el área de estudio - parte 3 29

Lámina 6. Síntesis de análisis FODA realizado en los PMDOT 2012 – 2022 parte 1 37 Lámina 7. Síntesis de análisis FODA realizado en los PMDOT 2012 – 2022 parte 2 38

Lámina 8. Síntesis de análisis FODA realizado en los PMDOT 2012 – 2022 parte 3 39

Lámina 9. Sistema vial - sector de estudio 53 Lámina 10. Morfología de puntos de interés............................72

Lámina 11. Identificación de procesos de sustitución en zonas agrícolas 81 Lámina 12. Contrastes y problemáticas en el área de estudio 88 Lámina 13. Proceso de construcción del mapa de exposición de valores naturales.....................................................................90

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Cobertura arbórea 2010 del área de estudio 42 Gráfico 2. Pérdida de cobertura arbórea en el período 2001 –2020 42

Gráfico 3. Distribución del uso potencial por tipo y subsector 46 Gráfico 4. Recarga hídrica del área de estudio 48 Gráfico 5. Recarga hídrica subsector Managua 48 Gráfico 6. Recarga hídrica subsector Ticuantepe ....................49

Gráfico 7. Recarga hídrica subsector Nindirí 49 Gráfico 8. Volúmenes de tráfico - vías principales 51 Gráfico 9. Composición de tráfico por tipo de vehículo Carretera a Masaya.................................................................................52

Gráfico 10. Distribución de las zonas agrícolas según tipo de cultivo 58

Gráfico 11. Distribución de las zonas agrícolas según tipo de cultivo subsector Managua 59

Gráfico 12. Distribución de las zonas agrícolas según tipo de cultivo subsector Ticuantepe 59 Gráfico 13. Distribución de las zonas agrícolas según tipo de cultivo subsector Nindirí........................................................... 59

Gráfico 14. Distribución de las urbanizaciones por subsector 61 Gráfico 15. Conteo de viviendas área de estudio 61 Gráfico 16. Distribución de los tipos de equipamiento por subsector................................................................................. 63

Gráfico 17. Distribución de los tipos de espacios recreativos por subsector 63

Gráfico 18. Distribución de los tipos de actividades terciarias por subsector 63

Gráfico 19. Comparación de datos de ocupación del suelo del área de estudio desde la visión del planeamiento 73 Gráfico 21. Principales usos de suelo y superficie ocupada del área de estudio 73

Gráfico 20. Comparación de datos de ocupación del suelo del área de estudio desde la visión del planeamiento por subsector 73

Gráfico 22. Principales usos de suelo y superficie ocupada del área de estudio por subsector 74 Gráfico 23. Áreas con actividad productiva ocupadas.............. 79 Gráfico 24. Áreas con potencial productivo ocupadas subsector Managua 79 Gráfico 25. Áreas con potencial productivo ocupadas subsector Ticuantepe 80 Gráfico 26. Áreas con potencial productivo ocupadas subsector Nindirí 80 Gráfico 27. Áreas con potencial de recarga hídrica ocupadas subsector Managua 84 Gráfico 28. Áreas con potencial de recarga hídrica ocupadas subsector Ticuantepe .............................................................. 84 Gráfico 29. Áreas con potencial de recarga hídrica ocupadas subsector Nindirí 84

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Tabla de certitud metódica......................................... 11 Tabla 2. Conceptos básicos según en marco normativo y regulatorio nacional 15

Tabla 3. Cambios recientes en el paradigma rural................... 19

Tabla 4. Nuevo paradigma rural .............................................. 19 Tabla 5. Decrecimiento (Acrecimiento Sostenible) 23

Tabla 6. Principales leyes y decretos del marco regulatorio. 25

Tabla 7. Objetivos del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 30

Tabla 8. Rangos de pendientes y acciones complementarias.. 40 Tabla 9.Cuantificación de datos de Pendientes 40

Tabla 10. Categorías de Uso potencial en el área de estudio 46 Tabla 11. Categorías de las áreas de recarga según los PMDOT ................................................................................................ 48

Tabla 12. Uso de suelo propuesto área de estudio 55

Tabla 13. Uso de suelo propuesto subsector Managua 55

Tabla 14. Uso de suelo propuesto subsector Ticuantepe 55

Tabla 15. Uso de suelo propuesto subsector Nindirí................55

Tabla 16. Clasificación de las zonas agrícolas 58

Tabla 17. Distribución de las urbanizaciones por subsector 61

Tabla 18. Superficie ocupada por urbanizaciones y lotificaciones ................................................................................................61

Tabla 19. Superficie ocupada por localidades..........................61

Tabla 20. Cálculo aproximado de la población con base en el conteo de viviendas del área de estudio 62

Tabla 20. Cuantificación de datos de equipamiento 62 Tabla 21. Equipamiento recreativo del área de estudio............63

Tabla 22. Actividades terciarias del área de estudio 63 Tabla 24. Conclusiones y recomendaciones respecto al área de estudio 93 ÍNDICE DE PLANOS

Plano 1. Presentación del área de estudio 4

Plano 2. Rango de pendientes 43 Plano 3. Cobertura forestal......................................................44 Plano 4. Recursos hídricos y verdes territoriales 45 Plano 5. Uso potencial del suelo 47 Plano 6. Zonas de recarga hídrica 50 Plano 7. Estructura vial y transporte ........................................54

Plano 8. Uso de suelo propuesto - Alcaldías municipales 201257 Plano 9. Zonas de producción 60 Plano 10. Oferta habitacional privada y localidades 65 Plano 11. Densidad de viviendas 66 Plano 12. Equipamientos y dotaciones públicas ......................67 Plano 13. Centralidades y actividades terciarias......................68

Plano 14. Espacios públicos y recreativos 69 Plano 15. Infraestructura eléctrica y agua potable 70 Plano 16. Huella diferenciada del proceso de ocupación del suelo en relación a la cobertura forestal............................................78

Plano 17. Subutilización - sustitución del potencial productivo 82

Plano 18. Artificialización del suelo y estrés hídrico 85 Plano 19. Exposición de los valores naturales del suelo 91

Acrónimos y siglas

AMUSCLAN Asociación de Municipios de la Cuenca III Sur del Lago de Managua

ANA Autoridad Nacional del Agua CENAGRO Censo Nacional Agropecuario

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CETA Centro de Enseñanza Técnico Agropecuaria CLC Corine Land Cover

CORINE Coordination of information of the Enviroment

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y alcantarillado

ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad

FUNDAR Fundación Amigos del Río San Juan

FUNDAR Fundación Amigos del Río San Juan

FUNDENIC Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible

HIPC Highly Indebted Poor Countries

INATEC Instituto Nacional Tecnológico

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

INIDE Instituto Nacional de Información de desarrollo

INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

JICA Japan International Cooperation Agency

MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura

ONG Organización no gubernamental

PDUM Plan de Desarrollo Urbano de Managua

PEI Programa de Estudios Integrales: Habitat & Territorio

PMDOT Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PNVM Parque Nacional Volcán Masaya

PPME Países Pobres Muy Endeudados

RMM Región Metropolitana de Managua

SILAIS Sistema local de atención integral en Salud

SIOSE Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNI Universidad Nacional de Ingeniería

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Introducción

Dentro de las problemáticas urbanas actuales, una de las más ampliamente identificadas, reconocidas y estudiadas es la expansión de las grandes metrópolis, con la consecuente creación de vastos espacios periféricos en constante transformación (Hiernaux & Lindón, 2004).

Además, existe una tendencia actual de implantar usos y funciones en el territorio de un modo disperso en función de las redes que el nuevo urbanismo va dibujando (Rueda, 2003). La especialización y separación de funciones procedente de la planificación funcionalista ha generado una fuerte dependencia de los espacios monofuncionales, sobre todo los ubicados en las afuerasdela ciudad, encuantoa aspectossociales yeconómicos en función de los centros urbanos, donde dicha dependencia sólo puede ser suplida por la implementación de una red densa de carreteras y vías segregadas de transporte privado.

En torno a Managua como área de centralidad de actividades económicas, equipamientos y servicios, se han venido estructurando dinámicas que se han empezado a abordar desde el año 2007 bajo el enfoque de Región Metropolitana y más recientemente como ciudad núcleo del Área Metropolitana en el año 2019 por el Programa de Estudios Integrales (PEI) de la Universidad Nacional de Ingeniería. La importancia de esta ciudad y el peso que ha ganado a través del tiempo se reflejan en las dinámicas de ocupación del suelo entre esta ciudad núcleo y los municipios próximos a ella. Muestra clara de estas dinámicas en donde el desarrollo urbano es apoyado por la red de infraestructura expresando físicamente el fenómeno de metropolización se identifica en la zona de carretera a Masaya en donde confluyen tres municipios, Managua, Nindirí y Ticuantepe.

Es así que, en aras de aproximarse a la comprensión de las formas de ocupación de suelo del sector en estudio, el cual se considera que está siendo impulsada por las dinámicas de metropolización y que va estructurando el espacio periurbano, se adopta un enfoque intermunicipal. Por ende, se elabora el presente trabajo monográfica que tiene por título: “Análisis de los fenómenos de ocupación del suelo en el sector de confluencia de las áreas suburbanas de los municipios de Managua, Ticuantepe y Nindirí”.

Considerando lo anterior, el trabajo monográfico tiene un gran valor académico, científico y analítico, puesto que se trata un estudio que surge de la necesidad de analizar, entender y comprender las dinámicas físicas, sociales y económicas del territorio, y aportar con datos medibles que faciliten establecer mejores estrategias de planificación urbana acorde a las necesidades del territorio en estudio.

Figura1. Presentación del área de estudio a escala Macro Ilustración1PresentacióndeláreadeestudioaescalaMacro Fuente:ElaboraciónPropia

Es importante mencionar que el presente estudio se plantea como parte de la Investigación acreditada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UNI, denominada: “Patrones de ruralidad y metropolización en la región metropolitana de Managua”, la cual está a cargo de la Arq. Marcela Galán, investigadora acredita, Cohorte 2020. En este contexto, el autor, participó como Investigador en formación, según lo establecido en el Reglamento de reconocimiento y estímulo a la labor de Investigación, Desarrollo e Innovación [I+D+i] en la Universidad Nacional de Ingeniería

La vinculación entre el presente trabajo y la investigación acreditada por la UNI, se dio por una vinculación analógica en cuanto a la descripción del territorio como marco regional (Área metropolitana deManagua) con baseen las variables estudiadas, pero a una escala particular dentro del mismo espacio físico analizado (Sector de confluencia suburbana de los municipios Nindirí, Ticuantepe y Managua) (ver Ilustración 1). Por ende, el análisis dentro de los tres municipios mencionados sirvió de

sustento para la investigación de mayor escala del área metropolitana, y poder entender la dinámica que se está desarrollando por el proceso específico de metropolización

Éste trabajo tiene como productos elementos teóricos y construcción de datos para el abordaje de sectores de estudio que sobrepasan la unidad político administrativa vigente dentro del marco regulatorio nacional, necesarios por la complejidad que se va alcanzando en el territorio, material cartográfico referido al uso de suelos y los elementos principales dentro del marco territorial que posibiliten generar un proceso de reflexión para la descripción de los fenómenos que se gestan en el territorio, que a su vez generen espacios de discusión sobre las gestiones intermunicipales, los procesos de urbanización y la sostenibilidad del desarrollo del territorio y su gestión, alimentados desde el pregrado.

1

1.2 Marco de Referencia

La Región del Pacífico es indudablemente desde hace cuatrocientos años la región principal de Nicaragua: fue la primera en ser explorada; en ella se asienta la mayor parte de la población; sus recursos han sido los primeros en ser aprovechados y es la región con mayor desarrollo económico y social. En ella se encuentra la capital del país, Managua, y las anteriores capitales, León y Granada, y el proceso de crecimiento acelerado tanto de población como de las manchas urbana se ha focalizado en la región pacífica del país (Sobrino,2009). Además, en esta región se presenta la mayor localización de equipamiento y actividades económicas a nivel nacional.

La concentración de funciones y equipamientos en la capital, el desarrollo de un extenso sistema de carreteras y los distintos fenómenos sociales que se han gestado a lo largo de su historia desde que fue declarada Capital de Nicaragua en 1852, han aportado al crecimiento acelerado demográfico y urbano.

La matriz físico natural el factor de principal incidencia sobre el orden en la dirección y tipo de crecimiento bajo el cual se han desarrollado elmunicipio de Managua y susmunicipios aledaños. El lago Xolotlán constituye un límite para la ciudad al norte; la topografía ha condicionado el crecimiento principalmente en dirección Sur y Este (ver Ilustración 2 e Ilustración 3), mientras que el carácter disperso se ha inducido por los fenómenos físico naturales y la oferta habitacional que se ha generado en municipios como Ticuantepe y Nindirí que, sin un adecuado control, han facilitado la expansión de la capital más allá de sus límites municipales, que permiten inferir la expresión física del proceso de metropolización.

Este condicionamiento producido por la topografía, que se acompaña del crecimiento sobre las principales vías de comunicación de la ciudad ha permitido acentuar un proceso de crecimiento disperso sobre Carretera a Masaya.

Área metropolitana: según Sobrino (2007) “ocurre cuando a una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite territorial político administrativo para integrar un área urbana ubicadaendosomásmunicipios” (pág. 52). Eláreametropolitana viene a ser un área de interés presentada por la municipalidad de Managua, abarcando 9 municipalidades: Managua, Ciudad Sandino, Tipitapa, Mateare, El Crucero, Ticuantepe, La Concepción, Nindirí, Masaya. Otra delimitación que responde a la misma escala es la de Región Urbana de Managua desarrollada dentro del Plan de acción Managua sostenible (BID, 2014) que se delimita a través de características físicos naturales y las dinámicas directas con la ciudad capital.

Adicionalmente a estas escalas se pueden mencionar, la departamental, municipal, distrital y comarcal que constituyen las delimitaciones político administrativas. No obstante, estas pierden relevancia en la medida que el área de estudio se encuentra conformada por territorios de diferentes municipios, marcadas por las dinámicas de presión sobre la vocación natural del suelo producto del proceso de urbanización.

Fuente: Elaboraciónpropia(2021)

Fuente:BID2014

Para comprender la delimitación del área de estudio se tuvo que abordar el tema de las dinámicas metropolitanas que marcan las pautas del proceso de crecimiento y por tanto del sector que fue analizado Múltiples documentos estudian las interacciones regionales existentes con el municipio de Managua y otros aportan herramientas y propuestas en pro de la mejora de la gestión de la complejidad territorial actual.

A pesar de que, dentro del trabajo se desarrolla un apartado teórico para profundizar en las características y consecuencias generadas por los procesos de ocupación del suelo, resulta importante precisar unas definiciones básicas que forman parte de la comprensión del marco territorial en el cual se encuentra localizada el área de estudio.

Región metropolitana de Managua: la región metropolitana de Managua es definida por Romero & Lorito (2007) como “una unidad territorial funcional dominada por la ciudad de Managua en cuyo entorno se integran los asentamientos humanos de los otros 29 Municipios de los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Managua” (p. 14). Este tipo de dinámicas se han identificado desde el año 1973 a partir del análisis realizado para la Proposición de Plano Regulador para su Reconstrucción y Desarrollo desarrollado por un equipo técnico de la secretaría de obras públicas de México.

Otro término que dio algunas pautas básicas a la concepción del presente trabajo investigativo, corresponde a borde de encuentro o borde conurbado, el cual hace referencia a aquellos “bordes urbanos metropolitanos que están unidos directamente con otras ciudades, su relación urbana, su interacción socio espacial y cómo estas dinámicas hacen que los límites actúen como un solo territorio” (Patiño Vanegas, 2016)

Con apoyo en las anteriores, se definió el área o sector de estudio como: la confluencia de las zonas suburbanas de los municipios de Managua, Ticuantepe y Nindirí, delimitada a partir de lo establecido como suburbano en los planes reguladores y de ordenamiento de cada municipio, al que se suma por valores estratégicos un área amplia dentro del municipio de Ticuantepe que desde su Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado en 2012, en el marco de la gestión de la Subcuenca III del Lago de Managua y de la conformación de la Asociación de Municipios de la Cuenca III Sur del Lago de Managua (AMUCLAM), se encuentra dirigido hacia la consolidación urbana.

Los límites de las áreas suburbanas de cada uno de los municipios han sido retomados considerando los siguientes instrumentos: el Plan regulador del municipio de Nindirí, el Reglamento del sistema vial y estacionamientos en Ticuantepe y del Plan de Desarrollo Urbano de Managua elaborado por JICA.

En la Lámina 1, presentada a continuación, se muestra la integración del área de estudio en las escalas territoriales metropolitana y local para precisar algunos datos de interés.

2

Ilustración2.Restriccionesfísico-naturales

Ilustración3 Evolucióndelahuellaurbana1989 – 2010

Lámina 1.Marcoterritorialdereferencia Fuente:Elaboraciónpropia

Lámina 1.Marcoterritorialdereferencia Fuente:Elaboraciónpropia

4 41

1.3 Antecedentes

A continuación, se presenta una serie de antecedentes históricos y académicos tanto del ámbito nacional como internacional, con el objetivo de establecer una lista de estudios y documentación de interés por su contenido histórico, técnico y práctico que aportaron al presente trabajo.

1.3.1. Antecedentes Históricos

Sobrino (2009), describe dos patrones en la distribución territorial nicaragüense (ver Ilustración 4); el primero entre el período 1950 y 1970 en donde se presenta una marcada concentración en torno al departamento de Managua, mientras el segundo aproximadamente de 1970 a 2005 en donde el patrón toma un carácter de dispersión de la región pacífica hacia la atlántica, sin embargo, en dicho cambio de patrón los departamentos. de Managua, Masaya, Granada y Carazo no fueron responsables de la pérdida de participación poblacional, sino los otros departamentos de la región. Incluso se empieza a evidenciar una mayor dinámica en el departamento de Masaya que se convierte en un receptor de población en búsqueda de oportunidades laborales en la ciudad capital, la cual muestra un agotamiento de las reservas territoriales para la expansión urbana.

industriales que tuvieron incidencia sobre la ciudad capital, en correspondencia con los patrones que Sobrino describe. Esto llevó a la creación de la Oficina Nacional de Urbanismo en 1954, institución encargada dela realización de los planes de desarrollo físico y del control urbano a nivel nacional (Majewstky García, 2014, pp. 21–22).

Los términos basados en el fenómeno metropolitano se han integrado a medida que la expansión de la ciudad de Managua y su influencia en los municipios próximos ha ido aumentando. Durante el período posterior a la revolución sandinista no se inhibió el proceso de concentración en torno a la ciudad capital, generando a partir de su expansión urbana la conformación de unazonametropolitana,definiéndoseéstacomo“unaciudadque, en su expansión urbana ha rebasado sus límites políticoadministrativos para abarcar superficie de otros municipios” (Goodall 1987, como se citó en Sobrino, 2009) integrada por los municipios de Managua, Tipitapa, Mateare y Ciudad Sandino.

Por otra parte, la continuidad de la expansión física y crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana de Managua, reafirmando su carácter metropolitano conformaron una organización de tipo región metropolitana (Sobrino, 2009). De acuerdo con esto una región metropolitana se define como:

“

Aquella extensión territorial que contiene una gran zona metropolitana y áreas urbanas circunvecinas de menor tamaño en un radio de hasta 150 kilómetros, o un gran número de ciudades sin gran dominancia por parte de alguna de ellas (Sobrino, 2009, pág. 7).

Esta dinámica que rebasa los límites políticos administrativos hacia una escala superior, se ve reflejada en el impacto que causa la influencia de la ciudad capital sobre el territorio circunvecino. Municipios del mismo departamento de la ciudad capital (e.g., Ticuantepe) y otros pertenecientes al departamento de Masaya (e.g., Nindirí) han reflejado procesos acelerados de urbanización.

Ticuantepe tuvo un aumento de 107 Ha de superficie urbanizada en 1999 a 590 Ha en 2011 sobre áreas destinadas a actividades agropecuarias (FUNDAR, 2013). Nindirí ha mostrado un aumento de su población urbana del 39.7% en 1995 a 45.1% en 2005, proceso que va de la mano con el desarrollo de nuevas urbanizaciones, teniéndose un conteo de más de 30 urbanizaciones nuevas anteriores al desarrollo del Plan de desarrollo para el municipio de Nindirí publicado en 2013 (FUNDAR, 2013).

productivo, reduciendo un recurso altamente valioso como las zonas de recarga que se comparte entre el Municipio de Nindirí y Managua.

Pentzke, G & Sálomon, A (2021), expertos en planificación urbana, han destacado alguno de los factores que, junto al proceso histórico de concentración de población en función de la ciudad capital, han aportado a la conformación del área de estudio, dentro de los cuales se destacan

• Desarrollo urbano rápido y disperso en principales ejes viales de Managua (i.e., carreteras, Norte, Sur y Managua –Masaya) posterior al terremoto del año 1972, debido a la inhabilitación legal del área central de la ciudad para nuevas construcciones.

• Falta de una política urbanística que promueva una mayor densificación de la ciudad de Managua.

• Búsqueda, por partede la población de mayoresingresos, para tener zonas exclusivas para vivir, con mejores condiciones de vida, segregadas del resto de población. El sector de Carretera a Masaya presentó las condiciones adecuadas y en los 90 se produjo el crecimiento en forma de residenciales suntuarias.

• Inversión pública en infraestructura de movilidad y servicios básicos, que posibilitó en primer lugar desarrollos habitacionales de clase alta y posteriormente desarrollo para la clase media.

Fuente:Elaboraciónpropia

El período de bonanza económica 1945-1970 (Solá Montserrat, 2007), que repercutió en gran medida en el desarrollo de las dinámicas de urbanización, así como el desarrollo de usos

Todo ello apunta hacia la desconcentración de la capital hacia el eje de Carretera Masaya y una futura conformación de un área conurbada con la ciudad capital (FUNDAR, 2013). Estos procesos acelerados de urbanización van consumiendo el suelo

5

Ilustración -Dinámicapoblacionalpordepartamentos1950-2005 Ilustración4 Patronesdedistribucióndelapoblación1950 -2005

1.3.2.

Antecedentes Académicos e Institucionales

A continuación, se presentan los principales estudios, planes e investigaciones consideradas de importancia como puntos de referencia para la aproximación hacia el área de estudio. Cabe destacar la predominancia de la ciudad y municipio de Managua como eje de los diferentes antecedentes seleccionados, debido a la influencia que Managua ha desarrollado como ciudad capital y como núcleo del área metropolitana de Managua.

Plan de Acción para la Región Metropolitana. Departamentos de Managua, Masaya, Granada y Carazo: Representa la primera iniciativa que buscar promover “la institucionalización del ordenamiento territorial en todos sus niveles” (Romero & Lorito, 2007, p. 13), y formalizar la gestión de las dinámicasmetropolitanas enelterritorionacional. Ala vezque hace un diagnóstico de las principales dimensiones dentro del ámbito regional metropolitano, también hace las primeras propuestas de formalización de la cuestión metropolitana en cuanto a institucionalidad metropolitana, Cultura metropolitana y participación ciudadana para la gestión metropolitana. Un enfoque territorial amplio, el abordaje de todos los subsistemas que permiten entender las dinámicas regionales metropolitanas, el énfasis en los valores ambientales como elementos estructurantes de los modelos territoriales propuestos, la identificación de fenómenos asociados alcrecimiento urbanoy de un subcentro regional vinculada al área de estudio, además de plantear la necesidad de establecer un modelo de gobernanza metropolitana representan los mayores aportes de este instrumento.

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para la gestión ambiental y el ordenamiento territorial de los Municipios ubicados en la subcuenca III de la cuenca sur del Lago de Managua”:

Este plan tiene unenfoque territorial amplio basado en los valores ambientales, con énfasis en los recursos hídrico, valorizando el servicio ambiental que estos proporcionan a los entornos urbanos, así como los problemas que se han generado debido a la inadecuada gestión del desarrollo territorial que ha desembocado en problemas de drenaje pluvial, erosión, sedimentación y contaminación por residuos sólidos que afectan de granManera a la ciudad capital. Delmismo modo se establece en el marco de la cooperación intermunicipal un modelo asociativo denominado Asociación de Municipios de la Subcuenca III Sur del lago de Managua (AMUSCLAN) (Lara, 2014) para la gestión de temas que trascienden los límites político-administrativos en el contexto nacional.

Son su enfoque territorial amplio, una línea base de estudios preliminares, el desarrollo de un modelo de asociatividad y gobernanza intermunicipal que aporta a la visión metropolitana, la integración de una visión de sostenibilidad y de acción para la

valorización de los recursos naturales y la integración del riesgo dentro de la planificación representan sus principales valores. Cabe resaltar, que este estudio permite tener una base de información homologada para los municipios implicados en el área de estudio representando un punto de partida de cual iniciar la interpretación retrospectiva y prospectiva del área de interés.

Plan de acción Managua Sostenible Dicho plan:

Identifica y jerarquiza las principales prioridades y necesidades, los componentes que ameritan intervención en el corto, mediano y largo plazo, así como las normativas y prioridades en términos de lineamientos de políticas que se necesitan construir y poner en marcha para el logro de una ciudad emergente y sostenible, preparada ante los efectos de la variabilidad climática, las dinámicas de su población y ante la presión que esta ejerce en cuanto a ordenamiento, infraestructura y equipamiento urbano, así como en los servicios municipales y sociales de su competencia (BID, 2014, pág. 9).

Sus aportes principales son la incorporación el paradigma de sostenibilidad como modelo de desarrollo, el trabajo sobre una escala territorial amplia delimitada a partir de los valores naturales, que involucran al sector de interés, como elementos estructurales dentro de la planificación y unas aproximaciones al área de estudio mediante el estudio del proceso de expansión de ciudad núcleo de lo que ellos denominaron Región urbana Metropolitana y del valor estratégico y ambiental que tiene el sector de interés.

Plan Maestro para el Desarrollo urbano del Municipio de Managua en la República de Nicaragua (JICA): El plan maestro tiene un aporte importante por centrarse en la forma de extensión de la ciudad y la falta de ocupación efectiva del suelo en el municipio, estableciendo una propuesta de densificación necesaria en nuestro contexto. A esto se debe añadir el enfoque de sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales que han venido sufriendo una presión a causa del crecimiento horizontal. Y como último elemento destacable se encuentra la proposición que un subcentro metropolitano que reconoce las dinámicas intermunicipales que se han dado y que a su vez se apoyan en una propuesta de sistemas de transporte y vial que da soporte a las dinámicas de funcionamiento del municipio de Managua y los municipios contiguos a ella.

Diagnóstico para la conformación del Área Metropolitana de Managua (Programa de Estudios Integrales: Habitabilidad y territorio, 2019):

Dicho estudio es una referencia reciente del análisis del territorio bajo enfoques más amplios y complejos como lo son las

dinámicas metropolitanas que contienen referencias teóricas metodológicas e información de interés para el desarrollo de la investigación. La formalización de una delimitación de los límites del área metropolitana a través del estudio de las dinámicas demográficas, económicas y ambientales, así como la identificación de modelos de gobernanza aplicables a la escala metropolitana representa sus principales aportes.

Caracterización del proceso de expansión urbana de la ciudad de Managua en el período 2005-2016 (Mayorga & Rocha, 2019):

Los principales aportes de dicha tesis monográfica radican en el estudio a profundidad de uno de los componentes con mayor incidencia en las dinámicas de expansión de la ciudad capital, la oferta habitacional, y su evidente extensión más allá de sus límites municipales. Resulta de gran importancia la identificación de los patrones de localización en cuanto a la producción de vivienda se refiere con una marcada tendencia en el corredor de Carretera a Masaya y por tanto en el sector de estudio del presente trabajo, añadiendo a ello una marcada segregación socio espacial en donde la matriz natural es un condicionante clave y los agentes productores de vivienda pública y privada son los principales responsables de dicha condición.

1.3.3.

Antecedentes internacionales

A continuación, se presentarán algunos documentos e iniciativas internacionales que tienen correspondencia a la temática de la ocupación del suelo. Éstos son de gran importancia ya que aportan elementos teóricos y prácticos de apoyo al proceso de organización yanálisis de información. Además,evidencian como en el ámbito internacional existen iniciativas bien desarrolladas sobre el estudio de la ocupación del suelo dada la importancia del tema.

El paisaje rural metropolitano: Lógicas formativas, estructuras físicas y realidad en el cinturón verde de Córdoba Este documento tiene por enfoque el análisis y problemáticas de los espacios rurales metropolitanos, con una noción de espacio periurbano, de la ciudad de córdoba en específico del cinturón productivo que la rodea y su retroceso frente a la sustitución por actividades urbanas o el abandono de los campos. El estudio se centra en identificar y plantear los retos, potencialidades, la riqueza existente y posible frente a espacios de transición con límites cada vez menos precisos y con mayor complejidad. Destacan dentro del estudio el enfoque que adoptan en función del paisaje como eje central para la planificación territorial, y la importancia de estos espacios para el equilibrio ambiental.

6

Estudio sobre la ocupación del suelo por usos urbanosindustriales, aplicado a la comunidad de Madrid (Naredo & García, 2008):

Dicho trabajo evidencia múltiples aportes, esto debido a que contiene aspectos teóricos de utilidad acerca de forma de ocupación del suelo y análisis desde un enfoque de sostenibilidad con énfasis en la huella ecológica que trae consigo las formas de ocupación del suelo. A su vez plantea elementos metodológicos y técnicos deutilidad, como lo es la contraposición de información cartográfica institucional frente a una fotointerpretación de los usos de suelo y su desarrollo dentro de los sistemas de información geográfica debido a las posibilidades que estos ofrecen para la espacialización, cuantificación y análisis de las dinámicas de ocupación del suelo.

Sistema de Información sobre Ocupación de Suelo en España (SIOSE):

El principal valor identificado es el hecho de que por su integralidad constituye un excelente modelo de referencia en cuanto al estudio de la ocupación del suelo, además ofrece la disponibilidad de toda la información técnica y metodológica para su entendimiento

Vigo: Entre ciudad compacta y ciudad difusa. Fenómenos de transformación en su periferia (Prado Figueroa, 2013).

Este estudio es de mucho valor ya tiene por finalidad el proceso de estudio de los cambios que ha experimentado la ciudad de Vigo en su morfología y para ello se estudian las estructuras compactas y dispersas que se han formado. El abordaje territorial permite identificar las transformaciones que ha sufrido el área de interés, apoyándose en el desarrollo de estudios de caso junto al análisis documental, la observación y la fotografía.

Son destacables de este tipo de trabajos la fundamentación teórica de utilidad para el presente estudio, el manejo y presentación de cartografía y la esquematización de las relaciones entre las variables de información el proceso de análisis a partir de la superposición de datos en pares para generar conclusiones y la identificación de pautas que rigen el desarrollo morfológico.

A partir de los referentes presentados se pueden concluir los siguientes aspectos: i) existen aproximaciones e intentos de formalizar las complejas dinámicas metropolitanas, ii) se han generado las primeras iniciativas de asociación intermunicipal que reafirma la necesidad de superar los enfoques municipales y apuntar a enfoque estratégicos basados en las problemáticas y las características físico-ambientales como ejes estructurantes del territorio, iii) Existen modelos de gestión de datos internacionales para el estudio de la ocupación del suelo.

1.4 Justificación

El territorio se complejiza producto del proceso de concentración de población, el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de dinámicas interterritoriales. Por esta razón, se vuelve más necesario describir, analizar y comprender dichas dinámicas y apuntar a la generación de herramientas y enfoques para gestionar los procesos de ocupación del suelo y los impactos que éstos generan, buscando con ello minimizar las afectaciones producto de la presión que la matriz antrópica genera sobre la matriz natural, base del desarrollo nacional.

La investigación sobre la ocupación del suelo y los fenómenos que genera en el sector de estudio, es importanteya que propone un enfoque diferente dirigido a centrar en el análisis de dinámicas que sobrepasan losalcances de acción de losplanes municipales hacia visiones más interterritoriales en donde las problemáticas a abordarhacennecesarioincluiráreasdedistintosmunicipios,que en el presente caso corresponde a los fenómenos generados a partir del proceso de ocupación del suelo. Por lo tanto, es necesario realizar un amplio trabajo de recolección construcción, análisis y validación de datos de las tres municipalidades acerca delasdiferentesvariablesquecomprendenlaocupacióndesuelo e información referente a la matriz natural, elementos urbanos y socioeconómicos que aporten información eficaz para la generación estrategias y herramientas útiles para la identificación,preparaciónygestióndefenómenoscomplejosque se están dando en el territorio.

La serie de antecedentes presentados anteriormente no sólo muestran trabajos que aportan insumos valiosos para el desarrollo del estudio de la ocupación del suelo, también señalan al área delimitada como un espacio que está siendo afectado por dinámicas de crecimiento urbano, que se perfila como un núcleo regional y que por sus valores naturales debe ser gestionado de manera adecuada, reforzando la importancia y actualidad del tema.

Para la delimitación del área de estudio se hatomado comopunto de partida una zona con marcadas dinámicas económicas, desarrollo y crecimiento de zonas urbanizadas producto de la demanda de vivienda que se ha establecido en el eje de la carretera a Masaya (zona difusa de transición, crecimiento y asentamiento de urbanizaciones) involucrando a los municipios de Nindirí, Ticuantepe y Managua. Posteriormente, para acotar más el área de interés se ha recurrido a las delimitaciones de las áreas suburbanas en los municipios mencionados, debido a que eltérminosuburbanoeselqueprevaleceenelcontextodelmarco regulatorio y normativo nacional. Posteriormente, se anexa en el caso del municipio de Ticuantepe un área de consolidación urbana según lo propuesto en el PMDOT en función de los valores ambientales aún presentes en la zona

Se parte de la definición de lo suburbano, con el objetivo de buscar hechos mayores mediante un proceso de reflexión sobre el territorio, a partir de espacios de discusión y reflexión sobre el tema.

A partir de lo mencionado, con este trabajo se pretende alcanzar los siguientes beneficios por cada actor enumerado:

● Población

Identificar elementos vinculados a las actividades económicas y el uso de suelo claves para un desarrollo sostenible de los distintos grupos sociales que residen dentro del área de estudio.

Describir y mostrar las incidencias positivas o negativas que se gestan en el territorio.

● Alcaldía e instituciones

Construcción de información necesaria para el análisis y evaluación de procesos territoriales, riesgos naturales, ordenación y gestión del territorio y medio ambiente.

Aporte crítico acerca las limitantes y deficiencias en materia de terminologías y conceptos respecto al ámbito territorial y urbano.

● Universidad

Vinculando todo el conocimiento técnico con la práctica sobre realidades apremiantes del entorno valorizando el papel protagónico y la importancia que debe tomar la academia dentro de los procesos de compresión y actuación sobre fenómenos urbanos en el contexto nacional.

Incentivar la generación de procesos y espacios de reflexión acerca del territorio, los fenómenos que ocurren en él su gestión y planificación.

● Estudiantes

Permite aplicar los conocimientos técnicos adquiridos, así como también los valores, formación humana y conciencia social, construidas durante el proceso de formación académica, incidiendo sobre los problemas de primer orden que compete a nuestra profesión.

7

1.5 Planteamiento del problema

Existe una evidente expresión física de la dinámica de metropolización en torno a la ciudad de Managua en donde la matriz antrópica incentiva el crecimiento disperso, mezclas de uso de suelo, dependencias económicas y funcionales, que incentivan los movimientos pendulares de la población y están generando una presión sobre la matriz natural que ofrece los servicios ambientales y recursos fundamentales como el agua y los alimentos de los cuales se abastecen los centros poblados y áreas urbanizadas para su correcto funcionamiento El sector en el cual se identifica dicha expresión se localiza principalmente al Sureste del municipio de Managua apoyado en una de las vías principales de comunicación a nivel local y regional como lo es la carretera a Masaya, en donde se está desarrollando un proceso particular de ocupación de suelo en un área de acción intermunicipal que involucra, además de Managua, territorios de los municipios de Ticuantepe y Nindirí.

Este proceso no ha tenido un seguimiento y evaluación adecuada, a fin de superar los límites administrativos para abordar toda el área sometida a la presión de los procesos de urbanización, que desde los planes de desarrollo ha sido identificada y a partir de los cuales se ha proyectado a convertirse en un corredor conurbado, por lo cual surge la necesidad de conformarunaestrategiadeestudioparalaconstruccióndedatos referentes a las particularidades de la ocupación del suelo dada en el sector de estudio que permitan evaluar e interpretar los efectos que se están generando en el territorio a partir de la confrontación de la matriz natural con la matriz antrópica. Para ello, se ha adoptado el término de zona suburbana y sus respectivas delimitaciones en cada municipio como punto de partida para precisar y delinear las zonas de interés siendo esté término un punto de partida que debe ampliar hacia otros términos y conceptos que permiten una mayor comprensión de los fenómenos que se están produciendo en el territorio.

Sumado a ello, pese a la importancia que tiene el área de estudio seleccionado producto de las dinámicas y fenómenos que se están desarrollando, hasta el momento no existe un estudio detallado de esta realidad y que buscar expandir la visión crítica más allá de los temas más convencionalmente visibilizados, como lo es la producción de vivienda y el mercado de suelo, de manera que se realice un análisis más integral. Esto debido a que eldesconocimiento y/o areducción de la complejidad del territorio a temas muy específicos ha impedido, hasta el momento, la planificación adecuada del desarrollo urbano-territorial del área de confluencia

Por tanto, el objetivo de este trabajo es generar un análisis teórico, definición de variables e identificación de los principales fenómenos que inciden en el área de estudio y una base cartográfica-descriptiva del proceso de ocupación de suelo de

estaconvergenciadezonassuburbanasentrelostresmunicipios, y generar espacios de reflexión para servir de apoyo a una futura formulación de una estrategia de seguimiento continuo de fenómenos urbanos de alta complejidad y la intervención sobre la misma con el fin de minimizar los efectos de segregación urbana, una mala estructuración de estos espacios, incompatibilidad de usos y una marginalización estructural entre las funciones urbanas y rurales que se pueda estar dando a partir de este proceso.

1.6 Hipótesis

Se está desarrollando en la actualidad un modelo de crecimiento urbano que compromete los recursos naturales que tienen un valor estratégico en términos ambientales y de funcionalidad para los centros poblados que dependen de ellos. Todo a partir de un proceso continuo de confrontación de la matriz natural con las dinámicas impulsadas por la matriz antrópica que requieren replantear el enfoque de análisis de este tipo de problemáticas apuntando a ámbitos intermunicipales no sujetos a límites político administrativos, sino a una problemática central que en este caso son los fenómenos generados a partir del proceso de ocupación del suelo en las zonas suburbanas, espacios que reciben actualmente dichas presiones.

1.7

Objetivos

1.7.1. Objetivo General Analizar los fenómenos de Ocupación del suelo en el sector de confluencia de las áreas suburbanas de los municipios de Managua, Nindirí y Ticuantepe para el período de 2012 al 2020

1.7.2. Objetivos Específicos Estudiar enfoques teóricos sobre procesos de ocupación del suelo en zonas suburbanas y periurbanas

Construir las variables de ocupación del suelo del área de estudio dentro de un sistema de información cartográfica.

Describir los fenómenos generados por la ocupación del suelo en el sector de confluencia de las áreas suburbanas de los Municipios de Managua, Nindirí y Ticuantepe

1.8

Diseño metodológico

La presente investigación toma como base el método analítico sintético para la recopilación y procesamiento de información, además de un enfoque mixto por la necesidad de integrar elementos cuantitativos, así como cualitativos.

El alcance establecido fue de carácter exploratorio y se integró el enfoque de investigación-acción dada la complejidad del sector de estudio buscando con ello generar un proceso de reflexiones y retroalimentación con expertos en diferentes ámbitos implicados en el territorio, con el objetivo de alcanzar un mayor nivel de comprensión de los fenómenos en estudio.

La investigación se estructuró en tres fases; la primera estuvo referida a identificación de lineamientos teóricos sobre el estudio de la ocupación del suelo así como todo el marco legal implicado en la gestión de territorio con la finalidad de identificar elementos que permitan generar un adecuado levantamiento y estructuración de la información referida al uso del suelo y otros elementos urbanos así como conocer enfoques que magnifiquen la capacidad de comprensión de sector y fenómenos en estudio. La segunda etapa correspondió a la construcción e información referida a la ocupación del suelo del sector de estudio, con la finalidad de generar unidades de información por cada variable establecida a través de datos cuantitativos y cualitativos, así como la espacialización a través de un programa SIG

La tercera fase consiste en realizar una descripción de los fenómenos de ocupación del suelo en el sector de estudio utilizando el material generado en primera instancia por el investigador como insumo para presentar y reflexionar especialistas con un mayor grado de expertiz para alcanzar mayores niveles de análisis y desarrollo del tema referido a la ocupación del suelo y los fenómenos que se presentan en relación directa a este.

A continuación, se describen a detalle cada una de las fases referidas: Primera Fase – Fase documental – Lineamiento teóricos

La fase número 1 corresponde a la investigación bibliográfica y se encuentra estructurada a su vez en 4 momentos:

1- Definición del problema: Este corresponde al tema principal del trabajo monográfico en este caso denominado: Análisis de los fenómenos de ocupación del suelo en el sector de confluencia de las áreas suburbanas de los municipios de Managua, Ticuantepe y Nindirí. A su vez se identifican, diferentes temáticas sobre las cuales se deberá realizar la investigación bibliográfica: i) Metodología de investigación, investigación documental; ii) Metropolización - Ocupación del suelo iii) Legislación y políticas públicas: que representan en marco jurídico bajo el cual se encuentra el sector de estudio; iv) Marco geográfico.

2- Búsqueda de información

La búsqueda de información se realizó por los medios físicos y electrónicos y a su vez se clasificará la información endependencia del sitio en elque seconsulte y descargue la información como uno de los indicativos para la calidad de la información.

3- Organización de la información

Toda la información consultada se organiza de forma jerárquica y se agregaron la cantidad de datos necesarios

8

para su adecuada gestión (autores, año, resumen, idea principal, etc.). A partir de los temas a revisar, el medio en que seconsulteyotrosaspectoscomo elsitio deconsulta, tipo de documento año y fecha de desarrollará la estructuración de la información.

4- Análisis de la información

Una vez identificadas las ideas principales, se extraen de los textos a manera de citas bibliográficas en fichas que posteriormente se utilizaran para comparar ideas, conceptos, así como permitir su organización para la construcción de una postura teórica que se verá reflejada en el texto.

5- Retroalimentación con expertos que permite el abordaje de aspectos metodológicos, fuentes de información o temáticas específicas como el marco regulatorio y las herramientas de planificación, así como la propia relevancia y vigencia del tema propuesto.

6- Elaboración de herramientas de levantamiento de datos

Esta etapa consiste en el diseño y configuración de las herramientas que permitieron levantar la información necesaria del área de estudio, su organización y posibles estrategias de cruce de datos para su posterior análisis.

Segunda Fase – Estudio de las variables de ocupación

La fase número 2 corresponde a la construcción de información referente a las variables de ocupaciones de suelo identificadas y seleccionadas desde la revisión documental y cuenta con las siguientes fases:

1- Definición de las variables de ocupación de suelo

2- Organización de información cartográfica, descriptiva y estadística de apoyo a nivel nacional e internacional mediante visores de datos.

3- Digitalización de datos cartográficos de relevancia respecto a las variables de ocupación de suelo.

4- Construcción de datos a partir de la interpretación de ortofoto mapas con ayuda de la información cartográfica de apoyo, identificación de variables de información y datos a verificar en campo.

5- Corroboración de usos no identificados en la fotointerpretación de imágenes a partir de visita de sitio y fuentes de apoyo como mapillary una aplicación que ofrece series de imágenes referenciadas que permiten descargarlas y simular recogidos.

6- Elaboración de mapas temáticos, síntesis y gráficos cuantitativos por unidad de información (posibilidad de elaboración de esquemas interpretativos por unidad de análisis o bien por variable).

La realización de la construcción espacial cuantificable junto a los antecedentes históricos recopilados y el abordaje de manera cronológica del planeamiento permitirá comprender el estado actual de configuración espacial e intensidad de cada uno de los usos de suelo en el período de estudio, para la elaboración de unas primeras conclusiones de la parte descriptiva para desarrollar posteriormente la interpretación de la dinámica y fenómenos generados a partir de la ocupación del suelo.

Tercera Fase

La fase número 3 corresponde al ejercicio más profundo de análisis, interpretación e identificación de los principales fenómenos generados por la ocupación del suelo presente en el sector de estudio dentro de la cual se encuentran los siguientes ítems:

● Análisis contrastado (superposición de unidades de información) de la ocupación del suelo construida y la información base institucional.

● Interpretación de información estadística y generación de nuevos datos cuantitativos y gráficos estadísticos provenientes de la intersección de datos.

● Identificación de los fenómenos de ocupación del suelo con apoyo en información de otras escalas de estudio como la nacional e internacional proporcionadas por la participación en el proyecto ResoClima junto a equipos de Guatemala y El Salvador con coordinación de la agencia Apoyo Urbano y financiamiento de la cooperación francesa

● Elaboración de Cartografías síntesis de los fenómenos identificados y áreas de especial interés por su debilidad o bien elementos destacables a partir de los fenómenos que en ella ocurren.

● Presentación, validación y retroalimentación de la información con expertos para el desarrollo de conclusiones y recomendaciones.

Como último aporte desde la parte teórica, se mencionan aspectos de interés del trabajo de Prado Figueroa (2013) sobre el estudio de los fenómenos de transformación de la periferia de Vigo, específicamente en la sección de presentación de los criterios de selección y descripción de las fases de análisis del caso de estudio.

Prado Figueroa explica la composición de sus fases de análisis localizadas en tres momentos distintos: 1960, 1985, 2010. En cada fase se aplica una secuencia de subapartados que son de interés para el presente estudio.

El primer subapartado corresponde al análisis individual de cada componenteen donde seidentifica sus principalescaracterísticas y se acompaña de un esquema interpretativo en el cual se aporta

una lectura personal del fenómeno. Un segundo subapartado viene dado por un análisis contrastado por pares de variables en donde se analiza la incidencia de una hacia la otra para aportar conclusiones y se acompaña nuevamente con esquemas interpretativos.El tercery últimorespondea delimitación deáreas concretas de estudio con un análisis específico por su importancia, en este caso podemos decir que este estudio en sí mismo es la selección de un área que por su importancia requiere un análisis específico.

A continuación, en la Ilustración 5 se presenta el esquema metodológico, y en la Tabla 1 la tabla de certitud metódica.

9

Ilustración5.Esquemametodológico

Tabla de certitud metodológica Objetivo General Objetivo Específicos Información Métodos y técnicas Instrumentos Resultados Unidad de análisis Variables Parciales Final

Analizar los fenómenos de Ocupación del suelo en el sector de confluencia entre las áreas suburbanas de los municipios de Managua, Nindirí y Ticuantepe para el período 20122020

Analizar enfoques teóricos sobre procesos de ocupación en zonas suburbanas y periurbanas.

Teoría conceptual y práctica Modelos urbanos Revisión documental

Terminologías Enfoques de análisis

Fichaje de revisión documental

Tabla síntesis Matriz de análisis Ficha de revisión documental

Descripción de complejidad que ha alcanzado el territorio y el protagonismo que la periferia ha ganado gracias al proceso de ocupación de suelo que en ella vienen dando. Obtención de herramientas y variables para aplicarlos al estudio.

Modelo de gestión

Desarrollar las variables de ocupación del suelo un sistema de información cartográfica

Bosques Fichaje documental de cartografía de apoyo Georreferenciación y foto interpretación de usos de suelo mediante polígonos (Apoyo en el manual de fotointerpretación SIOSE).

Observación (verificación en campo)

Revisión documental de datos estadísticos sobre las variables de estudio

Fichaje descriptivo de las variables en análisis Observación

Levantamiento fotográfico

Ficha de revisión documental – cartográfica Arcmap

Guía de observación Teléfono celular (fotografía) Ligthroom (reconstrucción del recorrido realizado a través de recursos gráficos con etiquetas de ubicación) Mapas conceptuales Tablas síntesis de datos Plano de información de elementos del área de estudio Excel Tablas resumen de datos estadísticos Mapillary Tablas comparativas de datos.

Identificar la necesidad de ampliar y actualizarlas herramientas legales y de planificación que atiendan a los fenómenos intermunicipales para dar una respuesta más efectiva para su ordenamiento.

Identificar elementos de interés enfocados en el área de estudio.

Generar una unidad de información estructurada sobre el estudio de la ocupación del suelo.

Establecer las discrepancias porcentuales y espaciales entre el uso de suelo planificado, potencial y real.

Identificación de todos los componentes de la estructura urbana, su interacción y funcionamiento dentro del sector de estudio.

Identificar algunas de las actividades económicas locales que complementan la economía de la población.

Identificación de los fenómenos generados por el proceso de ocupación del suelo, que in ciden sobre la situación actual y

11 Tabla1.Tabladecertitudmetódica

futura del sector de estudio.

Gobernanza del suelo Marco normativo y reglamentario

Políticas públicas

Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos

Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea Espacios abiertos con poca o sin vegetación Superficies de Agua Cursos de agua Láminas de agua MicrocuencasSubcuencas Gobernanza Uso potencial del suelo MicrocuencasSubcuencas Zonas de recarga hídrica Uso de suelo reglamentado Delimitaciones Urbano, Suburbano. Rural Zonas Agrícolas Permanentes Semipermanentes Temporales Frutales Cultivos de enramadas

Hortalizas

Raíces y tubérculos Otros cultivos Otros

Superficies Artificiales Oferta habitacional

Población Equipamiento y dotaciones públicas Espacios públicos Actividades terciarias Infraestructura Análisis de tejidos

Describir fenómenos generados por la ocupación del suelo en el sector de confluencia entre las áreas suburbanas de los Municipios de Managua, Nindirí y Ticuantepe.

Huella diferenciada del proceso de ocupación del suelo

Subutilización sustitución del potencial productivo

Estrés hídrico Artificialización del suelo

Cobertura forestal Usos agrícolas Usos urbanos

Uso potencial Usos urbanos Zonas agrícolas

Recarga hídrica Pozos de agua potable y zonas de protección Usos urbanos

Estrés hídrico –Contaminación Usos urbanos Zonas Agrícolas Potenciales contaminantes PEAUT-UNI 2012

Acceso diferenciado a la infraestructura Infraestructura de agua potable Infraestructura de electricidad Drenaje sanitario y manejo de residuos Usos urbanos

Exposición del valor natural del suelo Uso de suelo propuesto Uso potencial Recarga hídrica Pendientes del área de estudio Zonas agrícolas

Retroalimentación con expertos (Entrevista no estructurada) Intersección de datos espaciales en SIG

Arcmap Illustrator Excel

Identificar el impacto sobre los valores naturales del territorio que se están generando producto de proceso de ocupación del suelo.

Identificar las brechas y presiones que se han generado hacia las actividades productivas debido al crecimiento urbano.

Identificar la presión generada por el desarrollo urbano y de los centros poblados respecto a la capacidad de infiltración del agua

Hacer una relación entre los distintos usos del suelo que responden a la actividad y su protagonismo como potenciales contaminantes.

Identificar la relación entre la infraestructura y los diferentes grupos de población radicados en el área de estudio a fin de desvelar el nivel de funcionalidad y equilibrio en el acceso a los mismos

Plantear de manera sintética la unificación de todos los valores del suelo para resaltar aquellos espacios que deben protegerse desde la planificación y mostrar la huella que va dejando la ocupación urbana de zonas de valor natural.

Nota: Elaboración propia

12

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.Evolucióndelosmodelosurbanos

Lámina

2.1.2. Enfoque teórico

El presente estudio parte de la definición base, la de zona suburbana. Más allá de lo ya definido dentro de nuestro marco regulatorio, se hace necesario realizar un recorrido por la evolución de la complejidad urbana, a través de los conceptos que se van generando, y con ello identificar la medida en la cual éstos resultan acertados en referencia al contexto territorial en estudio.

Para iniciar, se establecen tres conceptos básicos para este trabajo a partir del marco normativo y regulatorio (de Managua) para posteriormente desarrollar los conceptos de interés identificados en la teoría abordada (ver Tabla 2)

Tabla2.Conceptosbásicossegúnenmarconormativoyregulatorionacional

Concepto Definición

Área urbana

Expresión física territorial de población y vivienda concentrada y articulada por calles, avenidas, caminos y andenes. Con niveles de infraestructura básica de servicios, dotada del nivel básico de equipamiento social, educativo, sanitario y recreativo. Conteniendo unidades económicas, productivas que permiten actividades diarias de intercambio beneficiando a su población residente y visitante. Puede o no incluir funciones públicas de gobierno.

Área suburbana Es la extensión territorial debidamente limitada en el plano de “Límites de las Áreas Urbana, Suburbana, Rural, Centro Metropolitano, Decreto 903, Delegaciones Distritales y Municipal”. Se considera como un área de amortiguamiento y control del crecimiento urbano y a su vez de transición hacia el Área Rural. La tendencia es la subdivisión del suelo por desarrollarse a orillas de los accesos principales de la ciudad. Comprende desarrollos semirrurales y crecimiento de áreas residenciales en parcelas muy amplias. Ver plano ZN02.

Área rural Se refiere al resto del territorio municipal, que no es urbano, caracterizado por población dispersa o concentrada y cuyas actividades económicas en generalsebasanenelaprovechamientodirectodelos recursos naturales. Las características de esta área son exclusivamente relativas al campo y a sus labores. Estas no deben urbanizarse por restricciones topográficas, equilibrio ecológico, calidad del suelo o alta rentabilidad de la explotación agrícola.

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento de Zonificación y Uso de suelo del municipio de Managua (versión actualizada con PMAC y los PPOU).

Ocupación del suelo

Desde el punto fundamental del estudio, que es la ocupación del suelo, desde la perspectiva del Instituto Geográfico Nacional de España se engloban dos componentes distintos pero vinculados entre sí: la cobertura del suelo (Land cover, LC), que caracteriza el territorio de acuerdo a sus propiedades biofísicas (superficie artificial, cultivos, arbolado forestal); y eluso de suelo (Land Use, LU), que caracteriza el territorio de acuerdo con su dimensión funcional o su dedicación socioeconómica actual (uso industrial, comercial, recreativo (IGN, 2015, p. 1).

El propio crecimiento acelerado de las ciudades desde la época industrial, que no es directamente aplicable a nuestro contexto, y la dispersión o difusión en la actualidad se puede ver como un proceso continuo, a distintos ritmos, de ocupación de nuevas áreas hacia funciones urbanas con base a las necesidades de la población, los intereses de la economía y la disposición desde el ámbito institucional que se conjugan para dar paso a la ciudad contemporánea.

La complejidad alcanzada por el territorio, ha dado paso a un sinnúmero de vocablos. Obeso (2019) retoma de autores como Taylor y Lang (2004) y Prost (1991) consideraciones sobre la proliferación de nuevos términos en las últimas décadas, que definen “los espacios emergentes de las periferias urbanas” (p. 184), aunque el proceso de cambio es más rápido que el peso de los propios términos, de manera que sucumben tanto las categorías como los vocabularios.

Es necesario al momento de apropiarse de un vocablo, el entender las condiciones originales bajo las cuales fue creado así como a la escala que responden y de tal manera evaluar su vigencia y conocer las “mutaciones” que este ha sufrido al ser insertado en otros contextos, e incluso las cargas conceptuales positivas o negativas que se le añaden de otros conceptos al ser insertos en nuevos lugares, colocando el ejemplo de Hiernaux & Lindón, (2004) y su análisis sobre eltérmino periferia y los “sedimentos” que esta contiene de las voces de arrabal y suburbio en el contexto latinoamericano (pág. 119).

Además de hacer un breve recorrido desde sus génesis hacia la actualidad, se debe identificar la flexibilidad que un término admita sin ser desvirtuado y los impactos negativos de resultantes de la gran variedad de términos que no dejan de ser creados trasladados y aplicados sin las consideraciones necesarias.

Los términos de mayor relevancia, identificados de forma preliminar para ahondar en la investigación bibliográfico son: ciudad metropolitana conurbación, suburbanización (suburbano), periurbanización (periurbano), periferización (periferia), contraurbanización, continuum rural-urbano, nueva ruralidad, ciudad difusa y ciudad dispersa.

El objetivo de esta identificación, no radica en generar una lista de términos que guardan relación con el proceso de ocupación del suelo, sino el poder extraer de ellos una serie de características, hechos o fenómenos que se han identificado en otros sitios y como se puede a partir de un abanico de posibilidades lograr una lectura más abierta del sector de estudio, sin obviar algún rasgo importante a causa de un desconocimiento teórico.

Territorios morfológicos

El término de territorios morfológicos es acuñado por Antonio Font. Este término trae consigo un nuevo panorama en el cual se mantiene una correspondencia hacia lo tradicionalmente se haconocidocomotejidosurbanos,peroestavezbajounaescala y dinámicas que no se corresponden con la tradicional, ya que guarda una “naturaleza más territorial y con caracteres de heterogeneidad discontinuidad espacial dominante” (Indovina, 2007, citado en Prado Figueroa, p.102).

“Se hace hincapié en que las modalidades representativas de estos territorios morfológicos no son procesos de crecimiento (dispersión, difusión, polarización, etc.), sino la materialización física derivada de los procesos y que estos territorios morfológicos básicamente están constituidos por los tradicionales materiales urbanos, pero que se diferencian claramente por el modo de articularse y por su localización” (Escamilla & Alberto, 2013, pp. 57–58).

La escala metropolitana

Ciudad Metropolitana: en nuestro contexto tenemos presente el concepto de Ciudad Metropolitana en el Decreto 78-2002 Normas pautas y criterios para el ordenamiento territorial, el cual basa su definición en el rango de población (superior a 100 mil habitantes) y su función desde el punto de vista administrativo, realizando funciones de cabecera departamental o regional y pueden atender territorios de más de un departamento.

Más allá de la definición anterior, no hay mayores aproximaciones a como se define y caracteriza la metropolización, lo que representa una gran limitación desde los instrumentos de regulación y planeamiento a nivel nacional, hacia procesos tan evidentes como el de la ciudad de Managua.

Zona Metropolitana: “Una zona metropolitana alude a una ciudad que, en su expansión urbana, ha rebasado sus límites político-administrativos para abarcar superficie de otros municipios (Goodall, 1987 como se citó en Sobrino, 2009, p. 6).

A su vez, debemos tener presente el papel que estas llegan a desempeñar. Según Rodriguez & Oviedo (2001):

Las áreas metropolitanas en los países de la región son y hacen parte de las “plataformas” infraestructurales y de

15

equipamiento para los propósitos del desarrollo globalizado (p. 6).

Otros aportes al tema metropolitano los brinda Sobrino (2007), quien identifica elementos para la delimitación operativa de una zona metropolitana considerando: