7 minute read

Mengamati Musim di Indonesia

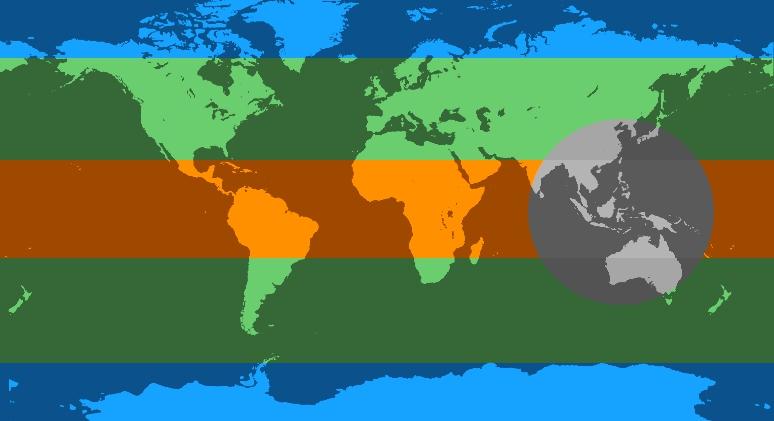

HIGHLIGHT Arctic Two Seasons Polar Day, Polar Night

Mid-latitudes Four Seasons Spring, Summer, Autumn, Winter

Advertisement

Tropics Two Seasons Wet, Dry

Mid-latitudes Four Seasons Spring, Summer, Autumn, Winter

Antarctic Two Seasons Polar day, polar night

Seringkali kita mendengar kata “musim” dalam keseharian hidup kita. Kata musim biasanya digunakan untuk menggambarkan waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim, seperti musim hujan atau kemarau, meskipun menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) makna musim tidak hanya itu. Musim bisa juga berarti bilangan waktu tertentu ketika pohon buah-buahan, palawija, dan sebagainya banyak menghasilkan, contohnya musim durian, atau ketika sesuatu (peristiwa, kegiatan, permainan, dan sebagainya) banyak terjadi atau sering berlangsung, seperti, musim maling, ataupun musim layang-layang. Dari beragam definisi tersebut, yang akan dibahas disini adalah musim sesuai definisi yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan kondisi iklim. Apa itu musim, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana cara mengamatinya? Mari kita simak penjelasan berikut! Musim di daerah subtropis berbeda dengan musim di daerah tropis. Daerah subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi, sedangkan di daerah tropis seperti di Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Namun demikian, banyak juga kalangan akademisi maupun peneliti yang membagi musim di Indonesia menjadi 4, yaitu musim hujan, peralihan hujan ke kemarau (pancaroba/transisi 1), kemarau, dan peralihan dari kemarau ke hujan (pancaroba/transisi 2).

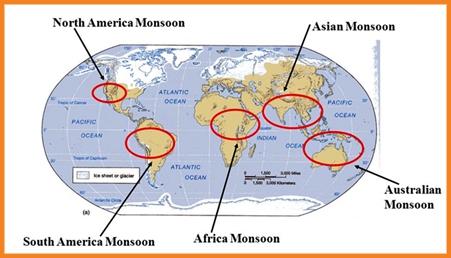

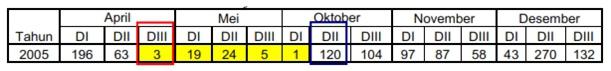

Musim di Indonesia digambarkan dengan menggunakan akumulasi curah hujan dalam 10 harian (dasarian). Khusus dasarian pada akhir bulan, jumlah hari dapat bervariasi antara 8 – 11 hari. Seperti pada bulan Januari, curah hujan dasarian ke-3 mempunyai arti akumulasi curah hujan selama 11 hari, yaitu antara tanggal 21 sampai 31 Januari. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi musim khususnya di Indonesia, yaitu awal musim dan panjang musim. Awal musim adalah waktu pertama kali musim tersebut muncul/datang. Contohnya awal musim hujan yaitu saat pertama kali musim hujan muncul. Sedangkan panjang musim adalah lama dari musim tersebut terjadi, mulai dari awal musim hingga musim selanjutnya muncul/datang. Meskipun di Indonesia musim digambarkan d en g a n pa ra m eter cu ra h h u ja n , n a m u n sebenarnya musim sangat dipengaruhi oleh parameter angin, seperti karena adanya sirkulasi monsun Asia-Australia. Monsun (bentuk tidak baku: muson) menurut KBBI adalah iklim yang ditandai oleh pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau selang lebih kurang enam bulan, mengikuti posisi matahari pada bulan Juni dan Desember, terdapat di daerah tropis dan subtropis yang diapit oleh benua dan samudra. Sedangkan menurut Slingo (2003) dalam Ensiklopedia Ilmu Atmosfer, kata monsun diambil dari bahasa arab “mausam” yang berarti musim (season). Monsun di beberapa wilayah di dunia sangat berbeda, hal ini dikemukakan oleh Ramage setelah mengamati kondisi monsun di beberapa wilayah, seperti Afrika, Asia Selatan, dan Australia. Hal tersebut mendasari munculnya 4 kriteria monsun dalam perspektif iklim menurut Ramage, yaitu: Indikator Penggambaran Musim di Indonesia

1. Terdapat pembalikan arah angin setidaknya 120° antara bulan Januari dan Juli. 2. Pembalikan arah angin ini persisten terjadi setidaknya 40% dari total waktu pada bulan Januari dan Juli. 3. Kecepatan rata-rata angin lebih dari 3 m/s di setiap bulan. 4. Sedikitnya terdapat satu siklon-antisiklon yang terjadi di setiap 2 tahun di bulan-bulan tersebut pada rentang 5° LU dan LS.

Selain sirkulasi monsun Asia dan Australia, pengaruh dari Samudra Hindia dengan fenomena Dipole Mode dan Samudra Pasifik dengan fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) juga sangat mempengaruhi musim di Indonesia. ENSO merupakan fenomena yang paling banyak dikaji karena disinyalir memberikan pengaruh yang lebih terlihat terhadap m u sim d i seba g ia n besa r wila ya h Indonesia. Pada saat terjadi El Nino, musim kema ra u a ka n lebih pa nja ng d a ri normalnya dan musim hujan akan lebih pendek dari normalnya, sedangkan pengaruh La Nina berlaku sebaliknya. S el a in itu , El Nin o ju g a bia sa n ya berpengaruh terhadap rendahnya curah hujan dan La Nina berpengaruh terhadap tingginya curah hujan pada suatu musim di Indonesia.

Monsun yang terdapat di beberapa wilayah di dunia (http://www.netweather.tv)

Monsun di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan tekanan di benua Asia dan Australia. Pada bulan Juni, Juli, Agustus (JJA), benua Asia mengalami musim panas, tekanan udara rendah terjadi di daerah ini. Sebaliknya, pada saat yang sama benua Australia sedang mengalami musim dingin dan mempunyai tekanan udara tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya pergerakan udara (angin) dingin dari Australia menuju Asia melewati daerah Indonesia. Pola sebaliknya terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari (DJF). Selain bersifat dingin, monsun Australia juga bersifat kering, karena monsun Australia berhembus menuju Indonesia melewati daerah Australia Utara dan Barat yang sebagian besar berupa gurun pasir yang luas dan kering. Sedangkan monsun Asia mempunyai sifat hangat dan basah, karena luasnya lautan sebagai sumber uap air yang dilewati oleh monsun Asia.

Skema sirkulasi angin pada saat monsun Australia (atas) dan monsun Asia (bawah).

Setiap negara biasanya memiliki cara tersendiri dalam mengamati musim, tergantung letak dan posisi geografisnya. Beberapa diantaranya menjadikan parameter angin dan curah hujan sebagai indikator. Parameter angin merupakan indikator untuk mengamati monsun, baik untuk melihat fase peralihan, aktif, maupun jeda (break). Pengamatan monsun biasanya disajikan dalam bentuk indeks monsun, seperti Australia Monsoon Index (AUSMI), Webster-Yang Monsoon Index (WYMI), India Monsoon Index (IMI) dan Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI). Karena Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, maka pemantauan Bagaimana Cara Mengamati Musim?

monsun dapat dilakukan dengan mengamati AUSMI dan WYMI. Pemantauan musim di Indonesia tidak hanya dilakukan menggunakan i n d e ks m o n s u n , n a m u n j u g a d e n g a n pengamatan curah hujan, terutama hujan dasarian dan bulanan, baik berdasarkan data obervasi permukaan dan satelit, serta hasil prediksi model. Kriteria awal musim di Indonesia menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yaitu awal musim kemarau terjadi jika terdapat curah hujan dasarian kurang dari 50 mm selama 3 dasarian berturut-turut, sedangkan awal musim hujan terjadi jika terdapat curah hujan lebih dari atau sama dengan 50 mm selama 3 dasarian berturut-turut.

Laporan variabilitas iklim menyajikan informasi kondisi atmosfer terkini yang dianalisis ba ik seca ra d a sa ria n ma u pu n bu la na n berdasarkan parameter curah hujan, angin, suhu permukaan laut dan radiasi gelombang panjang (Outgoing Longwave Radiation/OLR). Data-data tersebut diperoleh dari NCEP/NCAR II Re-analysis, sedangkan data curah hujan merupakan produk GSMaP. Selain kondisi terkini atmosfer, laporan ini juga memuat analisis prediksi musim yang dilakukan PSTA LAPAN menggunakan Conformal Cubic Atmospheric Model(CCAM).

Definisi indeks monsun IMI, WNMPI, WYMI, dan AUSMI yang dihitung berdasarkan rata-rata angin zonal di ketinggian 850 mb (U850) dan/atau 200 mb (U200) dalam area yang ditandai. (http://apdrc.soest.hawaii.edu/projects/monsoon/definition.html)

Penentuan awal musim berdasarkan kriteria BMKG akan selalu terlambat 2 dasarian jika menggunakan data curah hujan observasi (baik data permukaan maupun satelit) . Sehingga prediksi musim menggunakan model, baik statistik maupun dinamis, sangat penting untuk dilakukan.

Contoh penentuan awal musim menggunakan kriteria BMKG di Makasar (Giarno dkk., 2012). Kotak merah adalah awal musim kemaraudan kotak biru adalah awal musim hujan.

Apa yang dilakukan PSTA LAPAN? PSTA LAPAN melakukan pengamatan dan pemantauan curah hujan menggunakan satelit dan prediksi curah hujan menggunakan model atmosfer. Hasil analisis dari pemantauan curah hujan satelit dan curah hujan prediksi mod el d ibu a t d a la m ben tu k la pora n variabilitas iklim yang dimutakhirkan setiap bulan dan dapat diakses di laman PSTA.

Laporan Variabilitas Iklim yang dimuat dalam website PSTA LAPAN (http://psta.lapan.go.id/index.php/subblog/categories/NjU/variabilitas-iklim-indonesia)

Melakukan prediksi musim dengan tingkat akurasi yang tinggi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan tantangan tersendiri bagi para peneliti iklim. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan model yang tersedia saat ini untuk memprediksi iklim jangka menengah seperti musim. Dibandingkan dengan prediksi jangka pendek dan panjang, hasil prediksi iklim jangka menengah biasanya memiliki akurasi yang lebih rendah. Di PSTA LAPAN, prediksi musim m e n g g u n a ka n m o d e l a t m o s fe r m u l a i d ikem ba n g ka n , sa l a h sa tu n ya d en g a n menggunakan CCAM. Dari penelitian yang pernah dilakukan, secara umum curah hujan hasil prediksi musim menggunakan CCAM rata-rata bernilai lebih rendah dibandingkan dengan data observasi satelit (underestimate). Meskipun demikian, di beberapa daerah seperti di Indonesia bagian selatan (Pulau Jawa), hasil prediksi musim menggunakan CCAM sudah menunjukkan pola curah hujan tahunan yang mirip dengan observasi satelit. Hal ini merupakan indikasi bahwa prediksi musim menggunakan model atmosfer dinamis dapat dilakukan dan perlu pengembangan lebih lanjut.