12 minute read

Indian Ocean Dipole (lOD): Sang Penghambat Datangnya Awal Musim Hujan di Pulau Jawa

OPINI Indian Ocean Dipole (lOD): SANG PENGHAMBAT DATANGNYA AWAL MUSIM HUJAN DI PULAU JAWA

Apa ya n g men a rik ketika ora n g berbicara tentang kondisi iklim/cuaca pada akhir musim transisi kedua (periode SeptemberOktober-November), tepatnya menjelang akhir November 2019? Muncul berbagai macam isu seperti adanya gelombang panas (heat wave), hadirnya puting beliung, atau turunnya hujan yang sifatnya sporadis (tidak menentu) dan tidak merata. Di beberapa kawasan seperti Sumatera Utara dan Aceh, hujan deras disertai angin kencang telah beberapa kali terjadi, sementara di kawasan Jawa Barat, penurunan debit air di beberapa waduk (Saguling, Cirata dan Jatiluhur) justru memuncak, terutama pada bu l a n Oktober 201 9 . Meskipu n m ed ia memberitakan bahwa pada bulan November telah turun hujan di beberapa kawasan Indonesia, khususnya di Jawa Barat, namun apakah ini pertanda bahwa musim kemarau (MK) panjang telah berakhir dan masuk awal musim hujan (MH) 2019? Posisi Matahari saat ini berada di garis ekuator bumi sejak tanggal 23 September dan menuju Belahan Bumi Selatan (BBS) hingga tanggal 22 Desember 201 9. Namun hampir semua data global/regional memperlihatkan bahwa BBS sampai akhir November ini masih merupakan pusat tekanan tinggi sehingga curah hujan umumnya masih berada di BBU Benua Maritim Indonesia (BMI). Walaupun sudah terjadi hujan di beberapa wilayah BBS BMI, seperti Pulau Jawa, tetapi hal tersebut masih belum optimal.

Advertisement

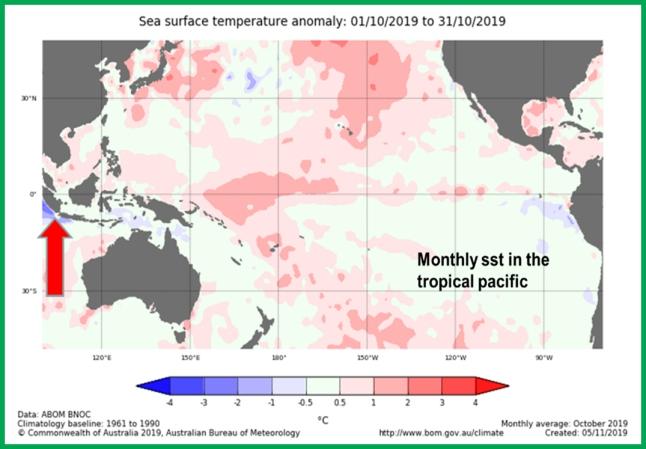

Gambar 1. Anomali SST di sepanjang lautan pasifik sejak tanggal 1 hingga 31 Oktober 2019. (sumber: http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Sea-surface)

Lalu, mengapa di BBS BMI masih menjadi pusat tekanan tinggi? Atau dengan kata lain, mengapa sea surface temperature (SST) di sekitar BMI masih relatif rendah? Berdasarkan Gambar 1 (arah panah berwarna merah), terlihat bahwa sejak tanggal 1 hingga 31 Oktober 201 9 kawasan barat Indonesia merupakan pusat tekanan tinggi, yang diindikasikan dengan nilai anomali SST negatif (warna biru). Hal ini diduga menjadi penyebab utama bergesernya pusat-pusat tekanan tinggi meninggalkan kawasan barat Indonesia menuju pantai timur Afrika.

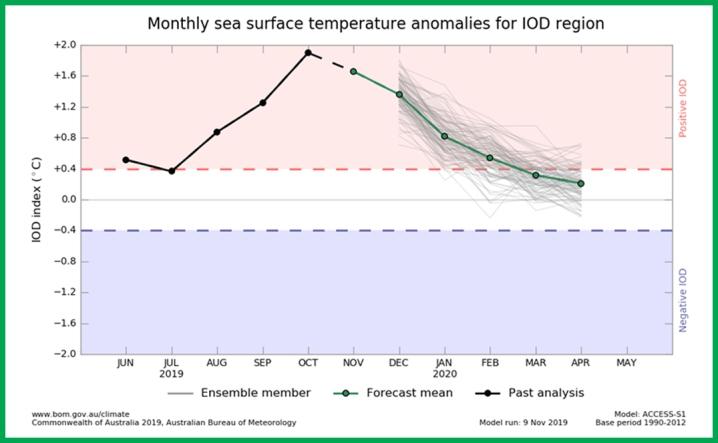

Gambar 2. Data time-series SST Nino 3.4 sejak Mei hingga

November 2019, serta prediksinya hingga April 2020. (di-download 15.11.2019)

Sementara, data indeks SST Nino 3.4 (Gambar 2) memperlihatkan bahwa kondisi saat ini (November 2019) nilai indeks berada “sedikit” di atas normal. Meskipun demikian, hal ini sepertinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, mengingat di beberapa kawasan telah terjadi sedikit peningkatan intensitas curah hujan di Pulau Jawa. Dengan kata lain, pengaruh Monsun diduga akan dominan di akhir Musim Transisi kedua. Di sisi lain, beberapa kasus kejadian hujan kerap terjadi terutama menjelang sore hari, khususnya di Jawa Barat, seperti Bandung. Hal ini kemungkinan terjadi akibat faktor lokal setempat (terutama kawasan pegunungan), sehingga di wi l a ya h t e rs e b u t m a s i h b e rp e l u a n g m e n g h a s i l ka n h u j a n ka re n a a d a n ya penghalang (barrier) yang menyebabkan kumpulan awan penghasil hujan tidak bergerak jauh.

Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa indeks SST Nino 3.4 “terkini” masih dalam kondisi normal (neutral) sejak Juni 2019. Hampir semua model, baik berbasis dinamik dan statistik, menuju satu kesimpulan yaitu SST Nino 3.4 menuju kondisi normal hingga bulan Mei-Juni-Juli (MJJ) 2020 mendatang. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan El-Nino terhadap kondisi saat ini.

Gambar 5a. Prediksi nilai IOD untuk bulan November dan Desember 2019.

Gambar 3. Anomali sea surface temperature (SST) bulanan untuk wilayah IOD.

Lalu, bagaimana dengan indeks Indian Ocean Dipole (IOD)? Gambar 3 menunjukkan bahwa periode IOD positif telah selesai mencapai puncaknya di bulan Oktober 2019. Indeks IOD cukup besar pada kondisi puncaknya, yaitu mendekati nilai 2,0. Padahal di bulan yang sama tahun 1 997 saat Indonesia mengalami kemarau panjang, nilai indeks IOD hanya sekitar 1,8. Maka tidaklah heran jika Oktober lalu kita mengalami panas yang sangat terik. Bahkan, beberapa kota di Pulau Jawa, seperti Jakarta, suhu udaranya mencapai hampir 40°C. Kini nilai IOD secara teratur turun seiring dengan bergesernya posisi matahari terhadap bumi (gerak semu matahari terhadap bumi). Sesuai dengan konsep IOD positif (Gambar 4), maka pusat tekanan rendah berada di pantai timur Afrika. Ini yang menyebabkan bergesernya kumpulan awan-awan penghasil hujan ke arah barat Indonesia menuju pantai timur Afrika sehingga di kawasan barat Indonesia mengalami musim kemarau. Hal ini karena uap air yang dibawa umumnya berasal dari gurun pasir Australia, apalagi beberapa kawasan di Australia mengalami kebakaran hutan. Kondisi ini mendukung makin lamanya MK di Indonesia.

34 Gambar 5b. Prediksi nilai IOD untuk bulan Januari dan Februari 2020.

Hasil prediksi yang dikeluarkan b e b e r a p a b a d a n m e t e o r o l o g i menunjukkan bahwa IOD positif akan terus bertahan hingga Januari 2020 (Gambar 5a dan 5b). Musim hujan, khususnya untuk Pulau Jawa, yang seharusnya sudah dimulai sejak November 201 9, akan mengalami kemunduran selama kurang lebih satu hingga dua bulan. Artinya, hingga Desember 2019 nanti diperkirakan hujan belum turun secara intensif di Pulau Jawa. Hal ini terjadi akibat IOD masih berada pada fase positif, sehingga mengakibatkan gagalnya angin baratan (westerly wind) yang membawa uap air memasuki kawasan barat Indonesia. Sementara hasil prediksi menunjukkan bahwa IOD menuju fase normal (neutral) baru terjadi di sekitar Februari 2020. Monsun Asia bisa saja akan mengambil alih peran ini, namun dengan masih bernilai positifnya IOD, paling tidak aktivitas Monsun Asia akan diredam untuk sementara.

(Penulis: Eddy Hermawan)

QUESTIONS & ANSWERS MENELAAH MITOS DAN MEMATAHKAN HOAX DI MASYARAKAT DENGAN TEORI SAINS ATMOSFER

Banyak pendapat yang beredar di masyarakat terkait mitos atau kepercayaan yang turuntemurun dan masih berakar kuat sampai saat ini. Tidak hanya di Indonesia yang tergolong negara berkembang, di Jepang pun masih ada yang memegang teguh dan menjalankan ritual ketika akan menerbangkan balon untuk pengukuran dan observasi atmosfer. Sudah menjadi kewajiban bagi Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer LAPAN untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar “melek” dalam memilah informasi tentang sains atmosfer yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak terjerumus pada hal-hal yang sifatnya salah kaprah dan berakibat buruk. Berikut adalah beberapa mitos yang beredar di masyarakat dan akan dijawab dari sisi sains atmosfer.

Saat memasuki bulan-bulan musim penghujan, namun hujan belum juga turun, seba g ia n m a sya ra ka t m a sih p erc a ya melakukan penebaran garam dapur ke atas angkasa. Tindakan ini dari sisi sains atmosfer adalah tindakan yang sia-sia. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Penebaran garam dapur agar segera turun hujan adalah tepat asalkan garam ditebar pada waktu akhir musim penghujan atau akhir musim kemarau dan berada di ketinggian di atas 5 km (setinggi lapisan troposfer dan bukan menebar garam di permukaan tanah). Garam juga perlu ditebar dalam jumlah yang banyak. Penebaran garam dapur adalah upaya modifikasi cuaca yaitu metode untuk mempercepat proses terjadinya hujan. Di tengah masyarakat kerap dikenal dengan proses hujan buatan. Garam yang bersifat higroskopis bertindak sebagai inti kondensasi akan menyerap uap air dan membentuk awan hujan. Secara kasat mata, proses kondensasi atau pengembunan sering terlihat di sekeliling kita. Misal, saat pagi hari terlihat banyak embun yang menempel di permukaan mobil yang di parkir semalaman di luar rumah. Artinya, proses kondensasi membutuhkan suatu permukaan. Garam yang disebar di atmosfer berperan mengumpulkan uap air, kemudian akan membetuk butiran hujan (droplet) dan setelah mencapai kondisi jenuh akan menjadi tetes hujan. 1. Menebar garam dapur agar hujan turun.

Selain menebar garam dengan harapan hujan akan segera turun, masih terdapat kepercayaan di masyarakat bahwa meletakkan ember berisi air di halaman rumah dapat pula mempercepat turunnya hujan. Kepercayaan ini mungkin didasari oleh teori pembentukan hujan dalam siklus hidrologi (siklus air) di alam. Akan tetapi, suplai penguapan dari air di ember tidak akan cukup untuk pembentukan awan. Sebab, pembentukan awan hujan memerlukan suplai uap air dalam jumlah besar seperti penguapan air laut oleh penyinaran matahari. 2. Meletakkan ember berisi air di tanah terbuka agar hujan turun.

Sebagian masyarakat percaya dengan menusukkan cabai merah dan bawang merah ke sebatang lidi dan memasangnya di depan rumah dapat berguna untuk menolak hujan. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat ketika akan menggelar hajat, baik khitanan maupun pernikahan. Lalu bagaimana sisi ilmiah sains atmosfer menjawabnya? Teknik modifikasi cuaca dapat dibagi dua yaitu hujan buatan dan melenyapkan awan hujan agar hujan tidak turun pada tempat tertentu. Teknik untuk melenyapkan awan penghasil hujan dapat dilakukan dengan menaburkan bubuk kapur gamping. Hal ini dilakukan karena bubuk mineral kapur gamping mengeluarkan energi panas yang dapat menguapkan partikel air dalam awan sehingga tetes hujan akan lenyap. Penggunaan cabai merah dan bawang merah untuk menolak hujan merupakan tindakan sia-sia dan takhayul. Tindakan ini mungkin dilakukan karena terdapat kesamaan antara cabai merah dan bawang merah dengan kapur (kalsium). Kesamaan pertama itu terdapat pada kandungan kimia dari cabai merah, bawang merah, dan kapur yang samasama mengandung tinggi vitamin C. Kesamaan kedua adalah ketiga jenis materi tersebut adalah bersifat panas. 3. Memasang cabai merah dan bawang merah untuk menolak hujan.

Pendapat dan kepercayaan ini adalah benar dan secara sains atmosfer dapat dipertanggungjawabkan. Air hujan yang baru kali pertama turun setelah tidak hujan selama bebera pa h a ri a ta u bebera pa bu l a n mengandung akumulasi dari bakteri dan polutan udara yang terdapat di atmosfer dan terlarut dalam air hujan. Bakteri adalah mikroorganisme yang bersifat ubikuotus yang berarti bahwa jumlah bakteri berlimpah dan dapat ditemukan di hampir semua tempat di dunia baik di darat, air, maupun udara, atau bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Beberapa komunitas bakteri juga dapat bertahan hidup di dalam awan dengan ketinggian sampai 10 kilometer. Hujan dapat berfungsi sebagai pencuci dari gas-gas dan debu yang terdapat dalam atmosfer (wash out). Gas-gas dan debu yang merupakan polutan (zat pencemar) udara akan tercuci dengan adanya hujan. Pada periode ketika hujan tidak turun selama beberapa hari atau bulan, sedangkan polutan udara tetap dihasilkan, maka polutan udara akan bertahan di atmosfer. Ketika hujan pertama kali turun, maka polutan udara dan bakteri akan tercuci dan terlarut dalam air hujan. Hujan pertama setelah beberapa hari atau beberapa bulan tidak turun hujan biasanya tergolong ke dalam hujan asam (pH< 5,6). Hujan asam akan terasa pedih jika mengenai mata. Kondisi sakit kulit dapat saja dialami oleh anak-anak yang bermain di dalam air banjir. Air banjir sering kali mengandung air seni dari tikus yang dapat mengakibatkan penyakit. 4. Bermain hujan yang turun pertama kali dapat menyebabkan sakit.

5. Meminum air hujan pertama agar tidak mudah sakit.

Ada pendapat yang menyatakan “minumlah air hujan yang pertama agar tidak g a m p a n g s a k i t ” . M i t o s i n i s a n g a t m e n j e ru m u s ka n . S e p e rt i d i s e b u t ka n sebelumnya, bahwa air hujan pertama adalah akumulasi atau kumpulan dari polutan udara dan bakteri pathogen (merugikan) yang membahayakan jika diminum. Air tersebut akan menjadi racun dan kuman dalam tubuh yang bisa mengakibatkan kondisi tubuh menjadi sakit. Keperca ya a n ini mungkin d a pa t disamakan dengan tindakan vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi adalah tindakan menginjeksi tubuh seseorang dengan kuman-kuman penyakit yang telah dilemahkan. Dengan vaksinasi atau imunisasi diharapkan tubuh dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan penyakit. Perbedaan terdapat pada proses pembentukan hujan dengan vaksinasi. Proses pembentukan hujan merupakan proses pendinginan, sedangkan vaksinasi dilakukan dengan proses sterilisasi atau pasteurisasi ° dengan metode pemanasan pada suhu 80 C secara berulang-ulang. Penguapan air laut oleh penyinaran matahari.

Imlek atau tahun baru masyarakat Tionghoa di Indonesia selalu diidentikan dengan turunnya hujan pada hari tersebut. Apakah mitos ini benar? Begini penjelasannya. Pada kalender masyarakat Tionghoa ditetapkan bahwa Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal antara 21 Januari sampai dengan 20 Februari setiap tahunnya. Tabel 1 menyajikan tanggal Tahun Baru Imlek pada kalender Masehi selama periode 1996 – 2019. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama periode 1996 – 2019 Tahun Baru Imlek jatuh pada rentang waktu antara tanggal 22 Januari – 19 Februari sehingga pendapat atau kepercayaan yang menyatakan bahwa hari Imlek identik dengan turunnya hujan terjawab sudah. Jika memang Tahun Baru Imlek selalu jatuh pada rentang waktu antara tanggal 22 Januari –1 9 Februari, sudah tentu memiliki peluang tinggi untuk terjadinya hujan. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia memang sedang mengalami musim hujan. Bulan Desember, Januari, dan Februari (DJF) adalah termasuk dalam bulan basah (curah hujan lebih besar dari 200 mm/bulan) . Jadi, dapat dipastikan bahwa ketika Tahun Baru Imlek, peluang turunnya hujan sangat besar. 6. Hujan selalu turun pada saat Imlek.

Tabel 1. Tanggal Imlek pada Kalender Masehi.

Tahun Masehi Tanggal Imlek Tahun Masehi Tanggal terjadi Imlek 1996 19 Februari 2008 7 Februari

1997 7 Februari 2009 26 Januari

1998 28 Januari 2010 14 Februari

1999 16 Februari 2011 3 Februari

2000 5 Februari 2012 23 Januari

2001 24 Januari 2013 10 Februari

2002 12 Februari 2014 31 Januari

2003 1 Februari 2015 19 Februari

2004 22 Januari 2016 8 Februari

2005 9 Februari 2017 28 Januari

2006 29 Januari 2018 16 Februari

2007 18 Februari 2019 5 Februari

Ada yang berpendapat bahwa musim dingin, atau musim hujan di Indonesia, dapat membuat tubuh kita rentan terhadap penyakit. Pendapat ini, jika menilik bakteri atau virus sebagai sumber penyakit, adalah salah. Saat musim dingin atau musim hujan, suhu udara cenderung lebih rendah dari suhu rata-rata. Di sisi lain, bakteri dan virus akan lebih cepat menyelesaikan perkembangan stadium hidupnya pada suhu udara yang lebih tinggi (panas; musim kemarau) daripada lingkungan dengan suhu udara yang lebih rendah (dingin; musim penghujan). Kondisi ini berakibat pada jumlah generasi virus atau bakteri yang 7. Musim dingin membuat mudah sakit.

dihasilkan di daerah bersuhu lebih tinggi lebih banyak daripada di daerah bersuhu lebih rendah. Ketika musim hujan, bakteri dan virus akan tidur (dorman), sementara pada musim kemarau perkembangan bakteri dan virus akan meningkat. Oleh karena itu, pendapat yang m e n y a t a k a n m u s i m d i n g i n d a p a t mengakibatkan sakit, lebih tepat jika dikaitkan dengan kondisi stamina tubuh seseorang saja (aspek fisik tubuh), bukan dari aspek biologi atau lingkungan.

(Narasumber: Lilik S. Supriatin, Noersomadi)