6 minute read

Mengenal Varian Deposisi Zat Kimia di

Mengenal Varian Deposisi Zat Kimia di Atmosfer

Banyak dari sebagian masyarakat bahkan peneliti hanya mengenal istilah “hujan asam” sebagai bentuk deposisi asam. Padahal selain hujan asam, masih terdapat varian atau bentuk-bentuk lain dari deposisi asam di atmosfer. Definisi dari deposisi asam sendiri adalah bentuk pengendapan atau pelarutan jenis-jenis gas yang bersifat asam di atmosfer.

Advertisement

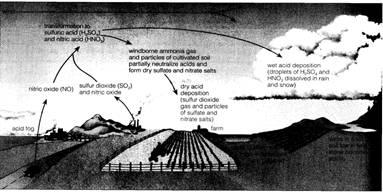

Deposisi zat kimia di atmosfer berdasarkan jenis zat digolongkan ke dalam deposisi kering yang berbentuk zat padat dan deposisi basah yang berbentuk zat cair. Berdasarkan kandungan kimianya, deposisi zat kimia di atmosfer digolongkan menjadi deposisi asam, deposisi netral, dan deposisi basa. Sulfur dioksida (SO 2 ) dan nitrogen dioksida (NO 2 ) yang diemisikan baik oleh sumber alami (erupsi dan kawah gunung api serta laut) maupun antropogenik (industri dan kendaraan bermotor) akan diangkut dan disebarkan oleh angin. Kedua gas (SO 2 dan NO 2 ) di atmosfer akan membentuk polutan sekunder, seperti gas (uap) asam nitrit (HNO 2 ), droplet asam sulfit (H 2 SO 3 ), serta partikel-partikel padat sulfat dan garam nitrat. Polutan sekunder tersebut akan turun ke permukaan bumi dalam dua bentuk, yaitu deposisi basah (wet deposition) dan deposisi kering (dry deposition). Zat kimia yang langsung diemisikan dari sumbernya, seperti SO 2 dan NO 2 , disebut sebagai polutan primer. Berikut akan dijelaskan deposisi kering dan jenis deposisi basah. Deposisi kering

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, disebut dengan deposisi kering karena zat yang mengendap atau larut di atmosfer berbentuk padat. Salah satu sumber deposisi kering adalah garam amonium. Berawal dari amoniak yang dihasilkan oleh limbah hewan, pupuk pertanian, dan beberapa kegiatan industri. Selanjutnya amoniak akan diemisikan ke atmosfer dengan cara difusi dari permukaan tanah ke atmosfer di atasnya. Ketika amoniak bertemu dengan sulfat, nitrat, dan klor di atmosfer, maka amoniak akan bereaksi membentuk garam amonium dalam bentuk aerosol (padatan di udara), seperti amonium sulfat, amonium bisulfate, amonium klorida, dan amonium nitra t . Garam amonium berdasarkan kandungan kimianya bersifat deposisi netral. Garam amonium ini akan bergerak turun terbawa angin ke permukaan tanah sebagai deposisi kering. Pengukurannya yaitu, deposisi kering ini ditangkap oleh filter yang terdapat dalam instrumen p assive sampler. Selanjutnya, untuk mengetahui besar konsentrasi dari deposisi kering ini, maka dilakukan analisis terhadap sampel filter di laboratorium kimia.

Deposisi Basah Deposisi basah dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu kabut, hujan, dan salju. Ketiganya (kabut, hujan, dan salju) adalah bentuk presipitasi (curahan dari atmosfer). Kabut merupakan bentuk dari hujan atau presipitasi yang berbentuk uap atau gas. Kabut akan berkondensasi menjadi embun. Jenis lain deposisi basah adalah hujan dan salju. Istilah hujan dikenal sebagai presipitasi yang berbentuk zat cair, sedangkan salju adalah bentuk dari hujan esatau yang berbentuk butiran padat. Jika ketiga deposisi basah ini bersifat asam, maka bentuk deposisi basah tersebut akan menjadi kabut asam,hujan asam, dansalju asam. Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk presipitasi (kabut asam, hujan asam, dan salju asam).

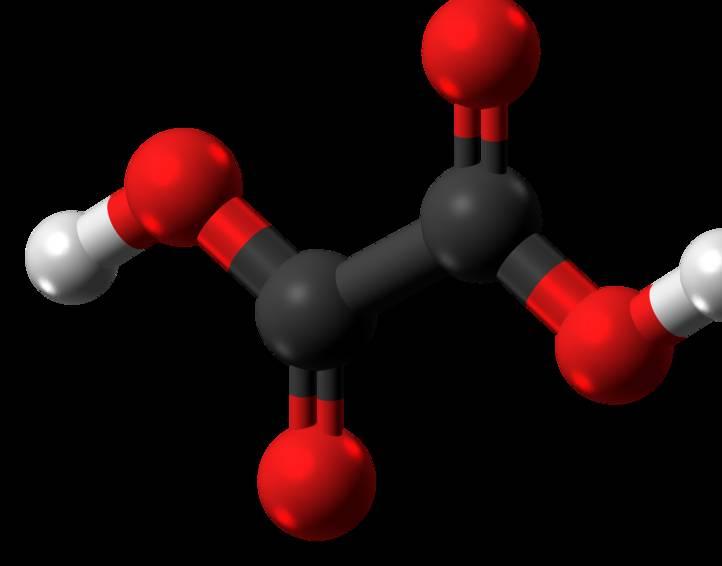

Kabut Asam Sulfat secara alami dapat diemisikan dari laut, yaitu dihasilkan oleh fitoplankton yang hidup dalam laut. Fitoplankton mengemisikan sulfat dalam bentuk senyawa dimetilsulfat (DMS). Bila fitoplankton mati atau dimakan zooplankton, maka DMSP ((CH 3 ) 2 S + (CH 2 ) 2 COO-) yang menyusun tubuh fitoplankton akan terurai menjadi DMS ((CH 3 ) 2 S). Sekitar 10% DMS dihasilkan dari laut dan berdifusi dari kolom air ke atmosfer. Senyawa sulfat dalam bentuk DMSP (dimetilsulfatproprionat) digunakan fitoplankton untuk menjaga tekanan osmotik sel terhadap air laut (untuk mencegah dehidrasi). Fitoplankton menghasilkan jumlah DMS yang berbeda-beda. Sebagai contoh cocolitofores di laut terbuka dengan nutrisi yang kurang dapat menghasilkan 100 kali DMS daripada DMS yang dihasilkan oleh diatomae yang tumbuh pada nutrisi yang melimpah. Fitoplankton dapat mentransfer 27-56 juta ton sulfur dari laut ke atmosfer setiap tahun. Jika di bandingkan dengan industri yang hanya mengemisikan 8 juta ton sulfur, makaDMS dari laut mencapai 3 sampai 7 kali lebih besar daripada sumber emisi sulfat dari industri. Jumlah emisi sulfat yang sangat besar ini dapat berperan sebagai inti kondensasi dalam membentuk hujan atau kabut. Jika massa uap air dari laut yang berkondensasi dan bereaksi dengan senyawa sulfat dari laut memiliki konsentrasi yang tinggi, maka dapat terbentuk kabut asam di atas laut. Pada kondisi yang lebih tinggi lagi, senyawa sulfat dari laut ini dapat juga menghasilkan awan jenis stratus dan altostratus. Gambar berikut menyajikan berbagai deposisi asam di atmosfer

Deposisi Asam di Atmosfer(Sumber: Miller, 1994)

Selain di atas laut, kabut juga dapat terjadi di daerah hutan lebat atau perkotaan yang memiliki transportasi padat pada waktu pagi (dengan malam sebelumnya bercuaca dingin). Kabut asap (smog; kependekan dari smoke dan fog) yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau lapisan inversi di perkotaan sangat berbahaya, karena kabut asap (dari kandungan kimianya) dapat digolongkan ke dalam kabut asam. Sifat asam tersebut disebabkan oleh NO x dan SO 2 yang berasal dari emisi asap kendaraan bermotor, pembakaran batu bara, atau kebakaran hutan dan lahan. Salah satu kasus bahaya kabut asam terjadi di London pada tahun 1952, yang mengakibatkan terjadinya keracunan kabut asam. Kejadian ini bersumber dari interaksi antara kabut alami (yang memang dihasilkan ketika musim dingin) dengan emisi SO 2 (hasil aktivitas pembakaran batu bara untuk perapian di tiap rumah ketika musim dingin). Terbentuknya lapisan inversi ketika musim dingin di London mengakibatkan emisi SO 2 tertahan di dekat permukaan dan berinteraksi dengankabut alami sehingga terbentuklah kabut asam.

Hujan Asam Hujan asam dapat terjadi jika polutan sekunder berupa senyawa sulfat dan nitratyang berbentuk droplet bereaksi dengan titik-titik air terlarut dan turun sebagaihujan asam. Hujan asam akan membawa dampak buruk jika jatuh di badan air, tetapi berbeda halnya jika hujan asam jatuh ke tanah. Hal ini karena tanah mengandung ammoniumyang dapat menetralkan hujan asam.

Salju yang bersifat asam Tahun 2018 sekitar awal Juli, daerah pegunungan Dieng dikejutkan oleh jatuhnya hujan saljuyang menutupi kawasanwisata Candi Arjuna. Kondisi ini menjadi unik karena barukali pertama hujan salju menimpa kawasan di Wonosobo ini. Kawasan lain di Indonesia yang selalu diselimuti salju adalah PuncakJayawijaya di Papua. Terdapat beberapa faktor pendukung terjadinya hujan salju di Dieng. Pertama adalah Dieng terletak pada ketinggian topografi 2000 meter dari permukaan laut. Kedua adalah adanya sulfatara atau senyawa sulfat yang selalu diemisikan ke atmosfer oleh kawah Gunung Arjuna. Faktor ketiga adalah terjadi pada periode musim kemarau. Kejadian hujan salju di dataran tinggi Dieng terjadi pada 6 Juli 2018. Hal ini berarti kawasan tersebut khususnya dan Indonesia umumnya mengalami musim kemarau. Pada musim kemarau, kelembapan udara rendah karena kandungan uap air menjadi sedikit. Padahal telah diketahui bahwa fungsi dari uap air adalah sebagai penghangat udara sekitarnya. Sehingga kelembapan yang rendah di musim kemarau mengakibatkan suhu udara di Dieng menjadi turun. Di sisi lain, emisi sulfat dari kawah gunung api Arjuna terus dilepaskan ke atmosfer. Erupsi gunung api vulkanik dapat menghasilkan sulfat sampai jauh masuk ke stratosfer. Jika masuk ke troposfer, sulfat ini akan menjadi benih atau inti kondensasi terbentuknya awan hujan. Adanya emisi sulfat dari kawah gunung api Arjuna di Dieng mengakibatkan awan penghasil hujan mudah terbentuk. Titik-titik air dalam awan yang akan jatuh akan segera membeku setelah sampai atau ketika akan sampai ke permukaan tanah di Dieng (dalam perjalanan titik air hujan sampai ke permukaan). Hal ini menyebabkan setelah sampai permukaan tanah, butir air hujan membeku, seperti kristal es (salju). Kandungan salju ini dapat bersifat asam, apalagi titik-titik air dalam awan dibentuk dengan kandungan sulfat yang lebih tinggi. Proses terbentuknyahujan salju di Dieng dengan di puncak Pegunungan Jayawijaya adalah berbeda. Pembentukan hujan salju di Dienglebih didukung oleh faktor kimia, yaitu emisisulfat ke atmosfer, sedangkan hujan salju di puncak Pegunungan Jayawijaya lebih didukung oleh faktor fisik, yaitu ketinggian topografi dari puncak Jayawijaya yang hampir mendekati 5000 meter di atas permukaan laut.

(Penulis : Lilik S. Supriatin)