LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA

NO-BON: EDUKASI DAN INKLUSI KEUANGAN PETANI DALAM PENGOLAHAN JERAMI DENGAN DIRECT WASTE TO SALE VALUE BERBASIS TEKNOLOGI HAY COLLECTING POINTS

AGROKOMPLEKS

Diusulkan oleh: Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin; 150104210035; 2021 Feryanser Suherman; 150104220051; 2022 Angelina Ayu Putri Andrea; 150104210005; 2021

UNIVERSITAS PADJADJARAN

SUMEDANG 2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis Ilmiah : NO-BON: Edukasi dan Inklusi Keuangan Dalam Pengolahan Jerami Dengan Direct Waste to Sale Value Berbasis Teknologi Hay Collecting Points

2. Sub Tema Lomba : Agrokompleks

3. Ketua Pelaksana Kegiatan :

a. Nama Lengkap : Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin

b. NIM : 150104210035

c. Jurusan : Agroteknopreneur

d. Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran

e. Alamat Rumah dan No. Tel/HP : Perum. Jombangan Asri D20 dan 08157149595

f. Email : devinaratnaningtyas13@gma il.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 Orang

5. Dosen Pendamping :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Rahmat Budiarto, S.P., M.Si.

b. NIDN/NIDK : 199304102020121018/00100 49303

c. Alamat Rumah dan No. Tel/HP : 082337477973

Dosen Pembimbing,

(Dr. Rahmat Budiarto, S.P., M.Si.) NIDN. 199304102020121018

Sumedang, 09 Juli 2023 Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Devina Ratnaningtyas K. A.) NIM. 150104210035

Menyetujui, Wakil Dekan I Bidang Kemahasiswaan Vira Kusuma Dewi, SP., M.Sc., Ph.D) NIDN. 197610092002122001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya berupa nikmat hidup dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang memiliki topik inovasi pendidikan di Indonesia dengan judul NO-BON: Edukasi dan Inklusi Keuangan Petani Dalam

Pengolahan Jerami Dengan Direct Waste to Sale Value Berbasis Teknologi Hay Collecting Points secara tepat waktu.

Karya tulis ilmiah ini merupakan gagasan mengenai upaya pengurangan emisi karbon oleh kebiasaan membakar limbah jerami oleh petani padi dengan memperbaiki dan meningkatkan rantai pengolahan limbah jerami. Dalam mencapai tujuan mengurangi emisi karbon, inovasi yang diusung juga memberi peluang kepada petani untuk menjadi mitra NO-BON dan mendapatkan pilihan hak yaitu penghasilan tambahan atau asuransi gagal panen. Gagasan inovasi tersebut diperoleh berdasarkan analisis informasi serta data yang relevan, mencakup kelebihan dan kendala dalam pelaksanaannya.

Adapun penulisan karya tulis ilmiah ini dibuat guna menjadi sumbangsih dalam pengembangan pembelajaran serta dapat menjadi sebuah nilai tambah khazanah pengetahuan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini di masa mendatang.

Sumedang, 09 Juli 2023

PenulisDAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

NO-BON: EDUKASI DAN INKLUSI KEUANGAN PETANI DALAM PENGOLAHAN JERAMI DENGAN DIRECT WASTE TO SALE VALUE

BERBASIS TEKNOLOGI HAY COLLECTING POINTS

Devina Ratnaningtyas1), Feryanser Suherman1), Angelina Andrea2), Rahmat Budiarto2)

1Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis korespondensi: rahmat.budiarto@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kebiasaan petani membakar limbah jerami menyumbang emisi karbon yang berdampak pada penipisan ozon, dampak jangka panjangnya adalah perubahan iklim. Tidak menentunya iklim memiliki dampak buruk pada pertanian tanaman pangan seperti padi gagal panen, secara tidak langsung berdampak pada perekonomian petani. Data dan fakta dikumpulkan dengan metode penelitian kualitatif dalam bentuk observasi dan pengolahan data secara sekunder, data-data tersebut didapatkan dari hasil observasi secara tidak langsung. Pengolahan limbah jerami masih 39% sebagai pakan ternak, 36% sebagai pupuk, dan 7% disalurkan ke industri. Perlunya perbaikan rantai pengolahan jerami dengan pola Direct Waste to Sale Value berbasis teknologi Hay Collecting Points dapat mengatasi kendala distribusi jerami secara signifikan dan meningkatkan peluang penghasilan petani di Indonesia. Melalui teknologi Hay Collecting Points yang dinaungi oleh NO-BON (No Carbon) pengembangan teknologi diiringi dengan strategi sharing benefit petani berbasis inklusi keuangan yang berkelanjutan. Pengadaan kesepakatan kerja sama bersama mitra NO-BON serta stakeholder terkait. Dari penelitian ini, diperoleh skema yang paling efektif dalam penerapan NO-BON : integrated hay processing, yaitu melalui integrasi multistakeholder, terutama (1) Pemerintah (mendukung kampanye dan penerbitan NO-BON), (2) Kelompok Petani, (3) Industri pengolahan jerami, (4) Petani Jamur, (5) Peternak. Dengan demikian, menerapkan skema yang saling berkelanjutan, baik dari segi ekonomi petani maupun ekologi pertanian yang berkelanjutan.

Kata-kata kunci: jerami, lingkungan, keuangan, distribusi, teknologi

ABSTRACT

Farmers habit of burning straw waste contributes to carbon emissions which have an impact on ozone depletion, the long-term impact is climate change. Uncertain climate hurts agricultural food crops such as rice crop failure, indirectly impacting the farmers economy. Data and facts were collected using qualitative research methods in the form of secondary observation and data processing. These data were obtained from indirect observations. Processing of straw waste is still 39% as animal feed, 36% as fertilizer, and 7% is distributed to the industry. The need to improve the straw processing chain with the Direct Waste to Sale Value pattern based on Hay Collecting Points technology can significantly overcome straw distribution problems and increase the income opportunities of farmers in Indonesia. Through Hay Collecting Points technology which is shaded by NO-BON (No Carbon) technology development is accompanied by a strategy of sharing benefits to farmers based on sustainable financial inclusion. Procurement of cooperation agreements with NO-BON partners and related stakeholders. From this study, the most effective scheme for implementing NO-BON was obtained: integrated hay processing, namely through the integration of multi-stakeholders, especially (1) the Government (supporting campaigns and issuance of NO-BON), (2) Farmers' Groups, (3) Straw processing industry, (4) Mushroom Farmers, (5) Breeders. Thus, implementing mutually sustainable schemes, both in terms of the farmer's economy and sustainable agricultural ecology.

Keywords: straw, environment, finance, distribution, technology

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektorpertanian Indonesiaberperan pentingdalam pengembangan ekonomi nasional sebagai salah satu penyumbang GDP nasional terbesar Indonesia dengan kisaran 13% setiap tahunnya termasuk kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja yang sangat besar (Indonesia, 2020). Besarnya kontribusi sektor pertanian tidak terlepas dari peran petani dalam upaya meningkatkan produksi sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Salah satu komoditas yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah padi dengan tingkat produksi padi nasional mencapai 31.33 juta ton pada tahun 2020, meningkat 21.46 ribu ton dibandingkan tahun 2019 (KementerianPertanian, 2021).Hal ituterjadikarenapadi (beras)merupakanstaple food utama dari masyarakat Indonesia, terlebih dengan tingkat konsumsi beras nasional yang mencapai lebih dari 11% dari pendapatan masyarakat, nampaknya akan terus menjadikan padi sebagai komoditas utama pangan nasional (Buletin Konsumsi Pangan, 2021).

Peningkatan produksi padi nasional, tentunya juga akan meningkatkan produk sampingan, yaitu sekam padi dan jerami padi. Sehingga, apabila produksi padi meningkat, produk sampingan tersebut juga meningkat. Produksi padi setiap tahunakannaik 7-12% danberdampakpadapeningkatanlimbahjerami padi sekitar 10% (Rhofita 2016). Rasio jerami padi saat panen adalah 1.4 dikalkulasikan dari berat kering dari massa dan setiap panen 1 kg padi dapat menghasilkan 1-1.5 kg jerami padi (Ana et al. 2021). Berdasarkan Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia antara 2008 dan 2018, produksi padi meningkat 27,71% dari sebesar 60 juta ton menjadi 83 juta ton (Rhofita et al. 2022). Fakta tersebut menjadi dasar bahwa limbah jerami padi harus dimanfaatkan. Namun, pada kenyataannya, tingkat pemanfaatan jerami padi hanya berkisar 20% yang biasanya untuk keperluan pendukung pulp and paper industry (Grisolia et al., 2022), sedangkan sebagian besar sisanya dibakar atau ditinggalkan begitu saja oleh petani yang otomatis akan menyebabkan negative externality terhadap lingkungan,termasuk dampakterhadap polusi udara dan peningkatan greenhouse gases (Goodman, 2020). Sebagaimana (AMK, 2020), juga menganalisis bahwa petani melakukan pembakaran Jerami padi karena metode ini dianggap efektif, mudah, dan biaya yang murah, namun hal ini akan menyebabkan resiko jangka panjang utamanya dalam penurunan soil fertility dalam jangka panjang. Selain berdampak kepada lingkungan, metode burning juga sangat membahayakan lingkungan sosial dan kesehatan, yang dapat menimbulkan

banyak penyakit pernapasan, serta beberapa kejadian kecelakaan kendaraan akibat kabut asap yang ditimbulkan.

Gambar 1. Kebiasaan Petani Membakar Jerami (Sumber: Google, 2022); Gambar 2. Dampak Pembakaran Jerami terhadap Lingkungan dan Sosial Masyarakat (Sumber: Google, 2022).

Dalam mengatasi dampak lingkungan akibat produksi Jerami padi yang terus meningkat, maka diperlukan upaya alternatif melalui strategi pengolahan jeramiyangtepatguna.Jeramipadi di Indonesiadimanfaatkanuntukpupuk organik dalam bidang pertanian dan pakan ternak dalam bidang peternakan. Sementara itu, pemanfaatannya dalam bidang industri dan energi belum optimal. Jerami padi mengandung komponen kimia yang terdiri dari 30,41% selulosa, 27,97% hemiselulosa, dan 15,74% lignin (Yusron 2022). Kandungan kimia tersebut membuktikan jerami padi tergolong bahan berlignoselulosa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pulp. Kandungan selulosa dan lignin jerami padi sangat berbeda karena berbagai faktor seperti luas tanam, genetik tanaman, musim panen, serta kondisi penyimpanan (Vania et al. 2022).

Potensi pemanfaatan Jerami padi sebagai produk olahan baik dalam bentuk input pertanian ataupun bahan baku industri, sangat tergantung pada tingkat kesanggupan petani dalam menentukan proses olahan yang akan dilakukan. Hal ini tergantung dari tingkat kompetensi petani guna dapat mengolah potensi produk olahan Jerami secara terpadu dan bernilai guna. Sehingga, diperlukan sinergi lintas sektor dalam upaya pengolahan Jerami yang bernilai high-value product yang dalam penelitian ini akan berfokus pada (1) olahan pellet Jerami, dan (2) produk bioplastic Jerami bernilai industry. Kebutuhan kolaborasi lintas sektor menjadi dasar utama dalam proses hilirisasi high value product olahan Jerami dengan petani berperan sebagai aktor utama dalam memasok kebutuhan Jerami secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, akan coba dirancang dan dikembangkan teknis implementasi produksi high-value product olahan Jerami berbasis rantai

pengelolaan yang dinaungi oleh NO-BON. NO-BON merupakan tim yang menjadi penghubungantarapetanidenganindustriberbasis edukasiuntukmencapai gerakan “Zero Waste” dalam penanganan kasus emisi gas karbon. Dengan adanya NOBON, produktivitas pertanian akan lebih meningkat karena adanya sumber pemasukan baru bagi petani melalui limbah hasil produk pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai hal yang memiliki value lebih. Oleh karena itu, pengembangan high-value product Jerami akan dibarengi dengan strategi sharing benefit petani melalui skema implementasi “NO-BON : Edukasi Petani dalam Rantai Pengolahan Jerami dengan Direct Waste to Sale Value Berbasis

Teknologi Hay Collecting Points”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan NO-BON sebagai salah satu sarana rantai pengolahan jerami dengan tujuan pengurangan emisi gas karbon sektor pertanian dengan konsep Zero Waste.

2. Bagaimana konsep Mutual Framework Design NO-BON sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan petani Indonesia untuk aplikasi pertanian presisi.

3. Bagaimana merancang alur komunikasi yang sesuai untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam tahapan alur NO-BON.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Mampu mengetahui bagaimana penerapan NO-BON sebagai salah satu sarana rantai pengolahan jerami dengan tujuan pengurangan emisi gas karbon sektor pertanian dengan konsep Zero Waste.

2. Mampu mengembangkan Mutual Framework Design NO-BON sebagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan petani Indonesia dalam aplikasi pertanian presisi

3. Mampu merancang alur komunikasi yang sesuai untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam tahapan alur NO-BON

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Petani

Bagi petani sendiri, draf konsep yang disusun dalam penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan melalui edukasi dan terbukanya sumber pemasukan baru dari hasil sisa pertanian yang berpotensi menjadi limbah atau mendapatkan asuransi pemberdayaan pertanian. Pembangunan sistem inklusi keuangan dapat bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya, termasuk perlindungan dalam ancaman resiko gagal panen padi yang sering terjadi akibat adanya climate variability sehingga menyebabkan pusso pada petani.

2. Pemerintah

Bagi pemerintah, penerapan konsep ini dapat bermanfaat dalam mengupayakan penerapan green economy melalui konsep utama Zero Waste dengan potensi lokal melalui penerapan NO-BON yang diserap dengan baik dalam kategori green taxonomy. Dengan demikian, pengumpulan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui program NO-BON, dapat dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk menerapkan green economy program, tetapi dapat mengusahakan keberlanjutan dana yang akan terus bergilir melalui skema inklusi keuangan bagi petani dan lingkungan.

3. Lingkungan

Bagi lingkungan, NO-BON dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak lingkungan akibat limbah Jerami padi yang terus meningkat terhadap pencemaran tanah. NO-BON juga dapat menjadi alternatif untuk peningkatan soil fertility dalam jangka panjang karena petani sudah tidak melakukan metode burning dalam pengolahan jerami dan mengurangi dampak polusi udara serta penurunan green-house gass . Penelitian ini akan menggambarkan bahwa sektor pertanian dapat memberikan kontribusi penting kelingkunganberbasis pemberdayaankepadapetanisebagai pelaku utama keberlanjutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Jerami

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan penghasil beras karena mayoritas penduduk menjadikan beras sebagai makanan pokok. Tingginya produksi padi di Indonesia membuat jumlah hasil sampingan dari tanaman padi seperti jerami dan sekam juga tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik, luas panen padi pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar, dan mengalami kenaikan sebanyak 40,87 ribu hektar atau 0,39 persen dibandingkan luas panen padi pada tahun 2021 yang sebesar 10,41. Produksi padi pada tahun 2022 yaitu sebesar 54,75 juta ton GKG, dan mengalami kenaikan sebanyak 333,68 ribu ton atau 0,61 persen dibandingkan produksi padi pada tahun 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG. Jerami padi adalah limbah padi yang dihasilkan setelah proses panen padi. Jerami padi mengandung serat dan nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan mineral. Sekitar 36–62 persen jerami di Indonesia dibakar atau dikembalikan ke tanah sebagai kompos, 31–39 persen digunakan sebagai pakan ternak, dan sisanya sekitar 8–16 persen digunakan untuk keperluan industri. Jumlahnya selalu melimpah saat musim panen tiba sehingga perlu diolah dengan baik agar tidak menimbulkan kerusakan di lingkungan.

Kebiasaan petani membakar jerami agar sawahnya lebih cepat diolah sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kesuburan lahan sawah. Pembakaran jerami dan sisa-sisa tanaman di lahan sawah menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap lingkungan yang mana pembakaran menyebabkan penurunan kualitas udara dan berbagai masalah kesehatan. Pembakaran jerami juga menyebabkan hilangnya unsur hara yang berdampak pada penurunan kesuburan tanah. Pembakaran dilakukan oleh petani karena kurangnya pengetahuan tentang cara mengolah jerami menjadi kompos atau bahan baku lainnya. Membakar limbah pertanian merupakan kebiasaan petani yang dilakukan secara turun-temurun dalam mengelola limbah pertanian.

2.2 Gas Karbon

Selama ini para petani menganggap jerami adalah sampah yang harus disingkirkan sebelum musim tanam dimulai, oleh karena itu mereka mengakhiri musim panen dengan melakukan pembakaran jerami. Dan pada umumnya mereka melakukan pembakaranini pastilahdilakukandenganmasal, karena rata-ratapetani panen dengan waktu yang hampir bersamaan. Banyak penyebab para petani melakukan pembakaran jerami. Pertama, mereka tidak tahu harus dibuat apa jerami itu. Kedua, menurut mereka pembakaran jerami adalah solusi praktis. Ketiga, jika

ditumpuk di satu titik maka akan mengurangi area persawahan dan kemungkinan akan menjadi sarang hama pengganggu sawah. Keempat, jika membusuk di suatu tempat akan membutuhkan waktu yang lama sedangkan musim tanam akan segera dimulai.

Padakenyataannyapembakaranjeramitersebutmemberikandampakpositif dan jugadampaknegatifbagi lingkungankita(Edi Nurwanto, S.Pt., 2020).Dampak positifnya pembakaran jerami menguntungkan bagi tanah. Kandungan zat hara dalam tanah ikut terbawa oleh padi saat dipanen, otomatis pada saat itu kondisi tanah kekurangan zat hara. Pembakaran jerami secara tidak langsung telah mengembalikan unsur hara jerami kedalam tanah. Hasil pembakaran jerami berupa selulosa akan lebih cepat diserap oleh tanah dalam kondisi abu, karena kandungan protein dan karbonnya sudah terpecah. Selain itu pembakaran jerami dapat membunuh bakteri patogen, yaitu bakteri sejenis mikroorganisme parasit yang menyebabkan penyakit yang ada dalam tanah, dan juga dapat mengurangi gulma yang ada di lahan pertanian.

Dampak negatifnya, pembakaran jerami memberi efek terhadap kondisi atmosfer bumi. Pembakaran jerami melibatkan reaksi dengan oksigen (O2) yang menghasilkan karbondioksida (CO2) dan gas-gas berbahaya lainnya. Jika jerami yang dibakar tadi dalam jumlah banyak, tentunya akan banyak pula menghasilkan

karbondioksida (CO2) dan gas lainnya. Saat pembakaran berlangsung gas-gas yang dihasilkan ini akan berkeliaran di udara bebas. Sebanyak 60% petani melakukan pembakaran jerami padi setelah panen (Adrian, dkk., 2011). Hal ini dapat memperburuk kualitas udara dan menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan

manusia karena hasil pembakaran jerami padi memancarkan jenis partikel (Partikuculat Matter) (Andreaea dan Merlet, 2001). Partikel tersebut mengandung banyak bagian senyawa-senyawa karbon (Turn, dkk., 1997). Dua jenis dari karbon dalam aerosol adalah Organic Carbon (OC) yang terutama menyebabkan penyebaran radiasi dan mendinginkan atmosfer dan senyawa lain yaitu Elemtal

Carbon (EC), yang menyerap radiasi sinar matahari dan menghasilkan panas di atmosfer(Liousse dkk.,1996; IPCC,2001; Menon dkk.,2002).Pembakaran jerami juga mengemisikan SLCPs (Short Lived Climate Polutans) dalam bentuk Black

Carbon (BC) yang merupakan agen pemanasan global (Kanokkanjan, 2011). Black

Carbon ini merupakan pencemar kontributor kedua terbesar setelah karbon dioksida (CO2) yang berkontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap perubahan keseimbangan radiasi di bumi yang memberikan dampak terhadap pemanasan global.

Gambar 3. Model Komunikasi antara Tim NO-BON dengan Petani

Komunikasi verbal merupakan komunikasi dalam bentuk lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada pembaca (Kusumawati, 2019)1. Pencapaian suatu pesan yang mendorong perubahan pada pola pikir masyarakat membutuhkan komunikasi yang efektif dengan makna tersirat tertuju pada sebuah perubahan (Akbar, 2019)2. Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan kesadaran para petani dan masyarakat untuk bersama mendukung gerakan NO-BON, yaitu tidak ada pembakaran limbah jerami padi. Bentuk dari komunikasi edukasi yang diterapkan adalah, secara lisan kepada para petani melakukan persuasi bahwa pembakaran jerami padi menyumbang emisi karbon yang tinggi yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, justru menguntungkan apabila petani mengumpulkan padi tersebut ke HCP (Hay Collecting POINTS) untuk ditukarkan dengan rupiah. Model komunikasi yang diterapkan seperti pada Gambar 3.

Komunikasi edukasi yang ditujukan kepada masyarakat atau konsumen dalam bentuk komunikasi verbal secara tertulis, seperti penyertaan label pada kemasan beras yang dibeli. Label seperti pada Gambar 4 merupakan bentuk ajakan dan bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya mengurangi emisi gas karbon terlebih dalam aktivitas pembakaran. Apabila masyarakat membeli beras dengan kemasan berlabel NO-BON setara dengan memberikan dukungan terhadap gerakan tersebut. Dukungan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada peningkatan permintaan beras dengan label NOBON sehingga petani juga mengalami peningkatan ekonomi.

2.4 Pola Direct Waste to Sale Value

NO-BON merupakan singkatan dari No Carbon, NO-BON adalah sebuah konsep yang mengusung teknik Waste to Value. Implementasi dari suatu pengolahan yang tidak memiliki luaran limbah. Selain mereduksi limbah panen padi, yaitu jerami, teknik pengolahan ini dirancang untuk mereduksi 100% atau meniadakanlimbahjeramitersebut.Jeramiwalaupunsecaraalamiahtidakmemiliki manfaat, pengolahan yang salah dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, salah satunya penyumbang gas karbon yang dapat mengikis lapisan ozon (Wahyuni, 2023). Adanya NO-BON dapat merealisasikan dan mendukung pengurangan gas karbon akibat pembakaran jerami. NO-BON bekerja sama dengan para peternak, pabrik pengolah jerami padi, dan masyarakat untuk menjadi pendukung,sertapenggerakdarigerakan NoCarbon.Dalamrantaidistribusijerami padi NO-BON mengambil 20% untuk diolah menjadi kertas kemasan. Kertas kemasan ramah lingkungan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari Teknologi Waste to Value pada konsep NO-BON. Kertas kemasan akan diperjualbelikan dengan tagline Waste to Value Product.

2.5 Keterkaitan Hay Collecting Points dengan Ekonomi Petani

HCP (Hay Collecting Points) merupakan titik pengumpulan jerami yang terdapat di beberapa daerah dengan potensi sawah yang aktif digunakan untuk bercocok tanam padi. Para petani akan bekerja sama dengan tim NO-BON untuk mengumpulkan jerami-jerami tersebut di titik pengumpulan jerami tersebut. Pendirian HCP bertujuan mempermudah akses petani dalam menyalurkan limbah jerami, sehingga meminimalisir akses yang tidak terjangkau. HCP dapat memberikan peluang pendapatan tambahan bagi para petani, kebanyakan jerami memiliki nilai jual ketika sudah diolah, HCP menerima jerami baik basah maupun kering untuk diserahkan kepada peternakan, pabrik, dan diolah lebih lanjut oleh tim NO-BON. Dengan adanya HCP, petani dapat mengurangi pembakaran jerami padi,

menukarkan dengan uang, sehingga secara tidak langsung juga berdampak untuk membantu ekonomi para petani.

2.6 Kebiasaan Petani di Indonesia

Gambar 5. Integrasi NO-BON dengan Kebiasaan Petani Kebiasaan petani adalah membakar jerami yang bertujuan mengambil abu sisa hasil pembakaran. Mayoritas para petani hanya membakar jerami tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi pada jerami (Nurwidiyani, 2021). Kebiasaan ini tanpa disadari oleh petani menghasilkan gas karbon yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, dampak jangka panjangnya berpengaruh terhadap perubahan cuaca yg tak menentu, bahkan iklim. Pada Gambar 5. rantai hubungan antara kebiasaan petani dengan NO-BON menunjukkan bahwa NO-BON membantu membenahi kebiasaan buruk, dengan cara memberikan nilai jual pada jerami, baik jerami basah ataupunjerami kering.Petani-petaniyang membiasakanmenjual jerami ketim NOBON yaitu pada HCP (Hay Collecting Points) akan tercatat sebagai mitra. Petanipetani yang telah menjadi mitra tetap akan mendapatkan harga-harga lebih tinggi daripada petani pendatang yang baru saja membiasakan menukarkan jerami ke HCP.

2.7 Asuransi Gagal Panen

Usaha tani tanaman pangan, terkhususnya komoditas padi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim (Estiningtyas, 2015). Asuransi merupakan bentuk tebusan atau pertanggungjawaban dari kecelakaan atau kegagalan tidak terduga. Dalam pertanian asuransi bermanfaat untuk menstabilkan pendapatan petani, mengurangi dampak kerugian dari fluktuasi pendapatan, serta memberikan peluang bagi para kemitraan pihak swasta dan umum, sehingga meringankan beban pemerintah dalam sumber daya manusia dan anggaran biaya (Yanuarti & Ibanah, 2023). Persepsi para petani dengan adanya asuransi sangat baik dan memilih untuk mendaftarkan diri dalam asuransi gagal panen (Putri, dkk., 2019). Sektor pertanian juga merupakan sektor yang sangat rawan terpengaruh dengan perubahan iklim (Lee, et al, 2016) Mekanisme asuransi pertanian dirasa penting dalam beberapa tahun terakhir mengingat adanya ancaman resiko climate change, sehingga diperlukan upaya mitigasi dampak resiko untuk memproteksi petani salah satunya melalui crop insurance scheme (FAO, 2011).

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur. Prosedur penulisan ini mengadaptasi model pengembangan dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data sekunder yang mendukung informasi kepustakaan dari berbagai sumber pustaka seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, karya penelitian ilmiah, data dari dinas terkait dan artikel dari media elektronik. Analisis data dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik metode deskriptif. Informasi yang telah didapatkan, lalu disusun, diinterpretasikan dan dianalisa untuk memberi penjelasan gambaran terhadap objek penelitian.

3.2 Prosedur Penulisan

Prosedur penulisan data yang dikumpulkan dianalisis dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yakni data tentang kebiasaan petani terhadap limbah pertanian khususnya limbah padi yaitu jerami padi, yang mana kebiasaan petani setelah musim panen padi yaitu membakar jerami. Sebanyak 36 – 62 % jerami padi di Indonesia dibakar. Karena kurangnya edukasi dan pemahaman terhadap petani membuat mereka terus melakukan pembakaran limbah padi tersebut sehingga menyebabkan dampak yang buruk terhadap kondisi atmosfer bumi. Pembakaran jerami melibatkan reaksi dengan oksigen (O2) yang menghasilkan karbondioksida (CO2) dan gas-gas berbahaya lainnya.

2. Pengolahan data, yakni memilih dan memilah data yang diselaraskan dengan pertanyaan dan tujuan penulisan. Kemudian, memilah dan memilih isi data dengan metode deskriptif, agar hasil analisis ini memperoleh kebenaran yangilmiah, makaanalisis dalam penelitianini dilakukandengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (skeptik), memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berfikir logis (kritik). (Narbuko, Achmadi, 2004).

3. Penyimpulan hasil penelitian, yakni menyimpulkan data yang sudah diolah kemudian merancang model implementasi untuk penguatan dan pemberdayaan dalam memperbaiki rantai pengolahan terhadap limbah padi yaitu jerami sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

3.3 Sumber Data

Karya tulis ilmiah ini menggambarkan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber baik studi pustaka yaitu objek kajian buku, jurnal yang relevan dengan pembahasan permasalahan yang terjadi, serta artikel ilmiah. Data dan fakta juga didapatkan melalui berita-berita terkini dengan sumber kredibel. Acuan dalam pembentukan gagasan inovasi diperoleh dari penelitian serupa terdahulu. Data pendukung lainnya diperoleh dari data-data yang dikeluarkan secara resmi oleh badan pemerintah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang ada, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan dan mempelajari buku-buku, sumber internet, serta media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ada. Penyeleksian sumber-sumber data berdasarkan keakuratan informasi dan kredibilitas artikel dan penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaitkan informasi dan data yang relevan dari setiap jurnal dan artikel yang didapat.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi:

1. Pengumpulan data, yaitu proses ini digunakan dengan mencari data melalui berbagai sumber dan dibagi menjadi beberapa topik pembahasan.

2. Seleksi data, yaitu dengan menyeleksi informasi yang telah diperoleh. Jika data yang diperoleh tidak sesuai, maka dapat dihilangkan. Sehingga terkumpul informasi yang benar, relevan, dan akurat.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu tahapan yang terakhir ini dapat menjawab dari permasalahan yang timbul sesuai pemaparan materi sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Perancangan dan Model Implementasi

Keterampilan mengatur dirinya sendiri

Berpikir kritis

Berpikir kreatif

Berinisiatif

Beretika

Berkemauan belajar

Berkomitmen

Bermotivasi tinggi

Bersemangat

Keterampilan berhubungan dengan orang lain

Terampil berkomunikasi

Mantap dalam bekerja sama

Tangkas berkolaborasi

Hebat dalam memotivasi

Mampu memimpin

Terampil bernegosiasi

Kuat membina hubungan

Handal dalam tim kerja

Tabel 1. Softskills (Sudharjono, 2022)

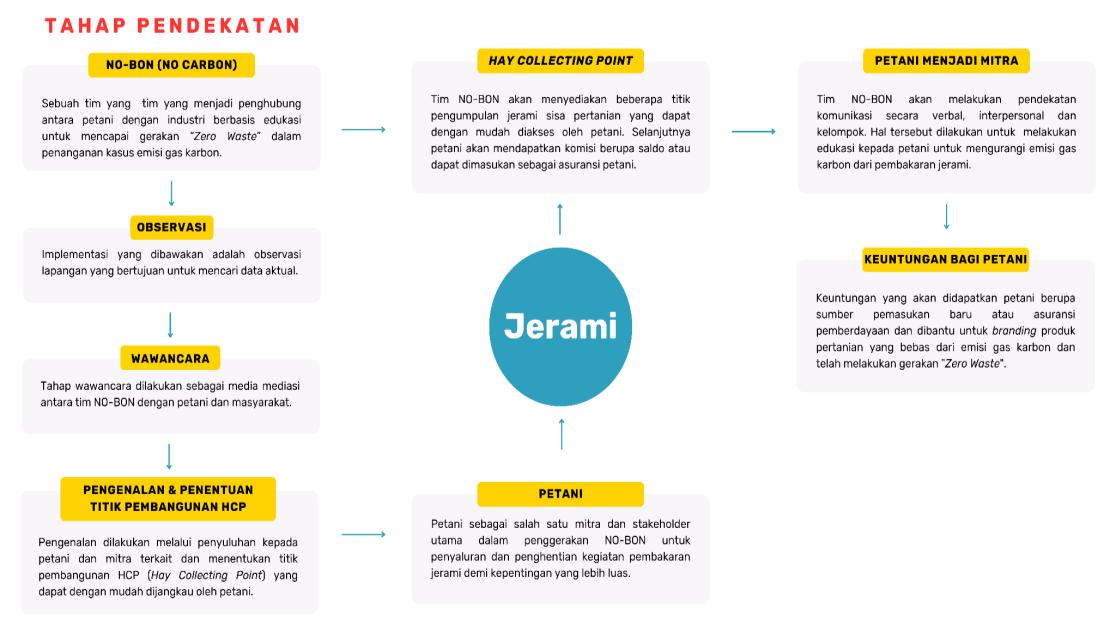

Penerapan Direct Waste to Sale Value berbasis teknologi Hay Collecting

Points dilaksanakan secara bertahap dari desa ke desa dengan potensi luasan lahan pertanian komoditas padi masih aktif. Dalam tahap perancangan mengusung beberapa metode pendekatan kepada para petani. Pendekatan yang dilakukan dari segi komunikasi verbal, yaitu observasi lapang sebagai mediasi dengan para petani danmasyarakatsekitar.Pendekatanberikutnyaadalahwawancarainterpersonaldan kelompok tani sebagai media pengantar antara. Pendekatan komunikasi ini dilakukan dengan tujuan menstimulasi softskills dasar seperti pada Tabel 1. yang dimiliki oleh para petani dan masyarakat sekitar. Hasil dari pendekatan adalah petani mau dan berniat menjadi mitra NO-BON, para petani yang menjadi mitra dapat memilih keuntungan berupa peluang tambahan pendapatan atau asuransi gagal panen.

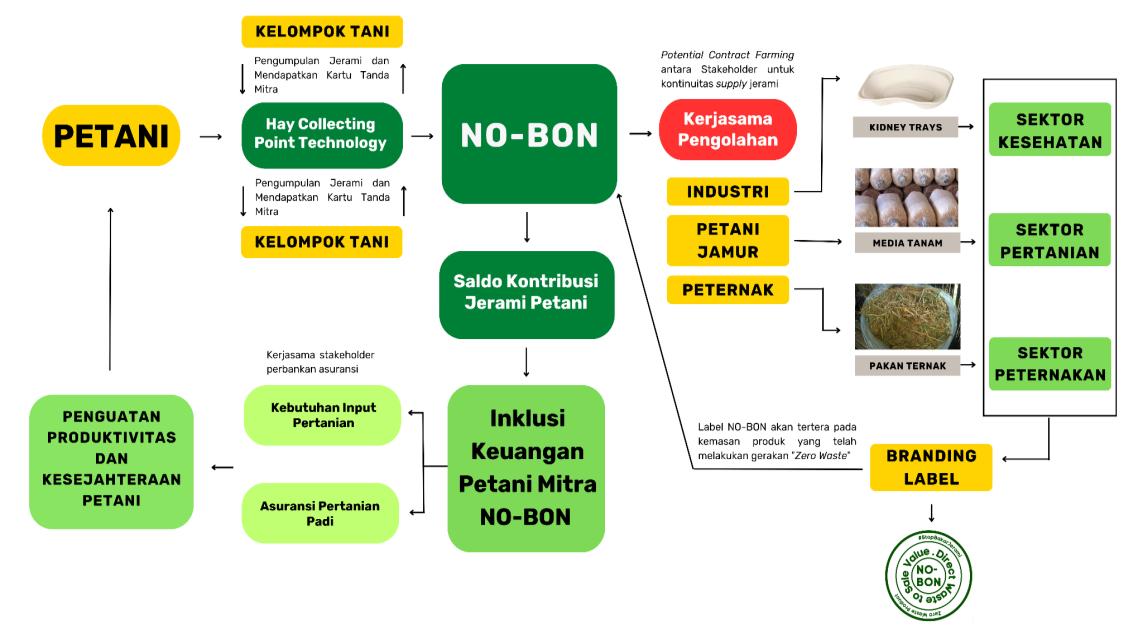

Disamping kerja sama dengan para petani, pabrik beras, industri, peternak, dan petanilain akan menjadi partner dalammendukung gerakanNO-BON. Dengan peran dalam bidang masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Pabrik beras, bekerja sama dalam pelabelan kemasan beras dengan label NO-BON, sebagai bentuk pemasaran gerakan NO-BON dan komunikasi kepada konsumen mengenai gerakan anti bakar jerami.

2) Industri, bekerja sama dalam pengolahan jerami sebagai bahan baku dalam produksi.

3) Peternak, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

4) Petani, petani budidaya jamur membutuhkan sebagai media tanam (Wahyuni, 2018)

Sebagai pemeran utama dari rantai distribusi, pengadaan kesepakatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait diperlukan untuk menjamin kerja sama berkelanjutan. Seperti rancangan diagram alur pada Gambar 6. NO-BON menjadi pihak pertama yang mengambil jerami dari petani dan menyalurkan pada pihak pengelola jerami. Integrasi antara rantai distribusi NO-BON dengan petani melalui teknologi pengumpulan jerami padi yang disebut Hay Collecting Points petani dapat bernegosiasi secara langsung dengan tim NO-BON mengenai pemilihan layanan kemitraan yaitu tambahan penghasilan melalui penjualan jerami atau asuransi gagal panen dengan premi yang dibayar dengan jerami.

Gambar 6. Flowchart NO-BON

Efisiensi dalam usaha tani perlu ditingkatkan terlebih dari segi modal dan teknologi yang dimiliki oleh petani (Abubakar & Fariyanti, 2019). Dukungan NOBON dalam inklusi keuangan, mendorong petani memiliki minat menjadi mitra. Dari gagasan tersebut, integrasi antara pengurangan emisi karbon akibat pembakaranjeramidapat teratasidengankemitraanyangditawarkanolehNO-BON kepada petani. Dukungan gerakan anti bakar jerami disebarluaskan kepada masyarakat melalui label NO-BON pada kemasan beras dan olahan limbah jerami oleh mitra industri. Dengan adanya rantai pengolahan yang berkesinambungan satu sama lain, serta memiliki dampak positif pada setiap pihak dan aspek yang berkaitan, NO-BON berpotensi untuk menjadi gagasan pelengkap dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

4.2

Analisis Data dan Fakta

DataBPS padatahun2022, menunjukkan luasan lahan panenpadi mencapai 10,61 hektare dengan produksi GKG (Gabah Kering Giling) 55,67 juta ton.

Disamping itu produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk berkisar 32,07 juta

ton. Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 718,03 ribu ton atau berkisar

2,29% dari produksi produksi beras di tahun 2021 yang hanya sebesar 31,36 juta

ton. Dari hasil panen GKG tersebut didapatkan sekitar 50% jerami (Kementan, 2019). Hasil panen padi yang besar akan terus berbanding lurus dengan jumlah limbah jerami yang dihasilkan.

Rantai pengolahan jerami di Indonesia hanya berjalan 39% sebagai pakan ternak,36%sebagai pupuk,dan7%untuk keperluanindustri, yangmenjadi kendala dalam pengolahan adalah jerami padi yang tersebar di berbagai tempat (Rhofita, 2016). Hal tersebut mendukung fakta kebiasaan petani turun temurun membakar jerami, mengakibatkan hilangnya nilai jual dan pencemaran udara (Kementan, 2019). Berdasarkan hasil SITASI (Survei Pertanian Terintegrasi) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) penghasilan petani dengan skala kecil 5,23 juta per tahun dan yang bukan skala kecil 22,98 juta per tahun (Riswan, 2023). Keterkaitan antara pembakaran jerami dan penghasil petani, dipengaruhi oleh dampak pembakaran jerami, yaitu perubahan iklim. Tidak menentunya panjang musim kemarau dan penghujanberujungfatalpadakegagalanpanenolehpetani(Sukarman,dkk.,2020). Kegagalan panen berdampak pada penghasilan para petani. Semua faktor tersebut memiliki keterkaitan, perlu diusung inovasi yang menjawab keresahan dan permasalahan para petani dalam hal-hal tersebut.

Mengatasi rantai permasalahan tersebut, perlu dimulai dengan mengubah kebiasaan petani membakar jerami menjadi bernilai jual. Pendirian tempat untuk mengumpulkan dan menjual jerami di daerah sawah para petani padi, untuk meminimalisir jarak dan waktu petani dalam menjual jerami. Jenis Direct Waste merupakan limbah langsung yang dapat petani jual ke tempat tersebut. Selain bernilai jual, petani ditawarkan dengan adanya asuransi yang memang dibutuhkan oleh petani, terlebih dengan kelas ekonomi menengah ke bawah (Maman, U., dkk. 2020). Dengan integrasi antara perubahan kebiasaan petani dan hadirnya inovasi untuk meningkatkan peluang penghasilan dan jaminan gagal panen untuk petani padi, rantai permasalahan dapat diatasi.

4.3 Identifikasi Tahapan Implementasi NO-BON

4.3.1 Pendekatan

Tahap pendekatan merupakan pintu awal pengenalan NO-BON dan edukasi mengenai dampak buruk pembakaran jerami kepada petani, dengan harapan bahwa petani mau bekerja sama untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berpartisipasi terhadap pemberdayaan lingkungan. Pendekatan ini melibatkan penyampaian informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada petani melalui program kemitraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran,

pemahaman, dan kemampuan petani dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan efektif (Garcia, 2020).

4.3.2 Kesepakatan Kerja Sama

Kerjasama antar stakeholder akan dilakukan setelahnya adanya kesepakatan yang telah disetujui. Pada proses ini, pihak NO-BON akan berperan dalam menghubungkan saluran distribusi Jerami dari petani kepada stakeholder terkait yang membutuhkan atau yang memiliki komitmen kerjasama guna melakukan pengolahan Jerami, dalam hal ini terdapat 3 stakeholders utama yang akan berperan membantu proses pengolahan Jerami menjadi high-value product, diantaranya Industri pengolahan jerami, Petani jamur tiram, Peternak. Setiap stakeholder yang telah tergabung berhak mendapatkan exposure dari produk hasil pertaniannya melalui branding yang akan dilakukan tim NO-BON melalui konsep penerapan

“Zero Waste”. Campaign akan dilakukan untuk mendapatkan atensi masyarakat terhadap isu besar lingkungan dan membentuk branding NO-BON itu sendiri. Produk hasil pertanian dari setiap stakeholder akan diberi label khusus NO-BON sebagai media komunikasi kepada masyarakat bahwa produk berlabel NO-BON merupakan produk yang mendukung dan berperan dalam penyelesaian isu lingkungan terhadap emisi gas karbon.

4.3.3 Pengumpulan Jerami (Hay Collecting Points)

Penghimpunan dan kesepakatan dengan kelompok tani padi yang telah memiliki kartu tanda mitra NO-BON sebagai mitra. Kelompok tani akan menjadi bagian penting dalam kesepakatan guna pengumpulan Jerami yang akan diolah. Kelompok tani memiliki peran dalam membentuk social capital petani terkait project pengumpulan Jerami, disertai dengan harapan komitmen menghimpun jerami dari petani kepada 1 titik lokasi yaitu melalui Hay Collecting Points (HCP) yang telah ditentukan pada suatu daerah. Dalam proses ini, akan disepakati tentang mekanisme pengumpulan Jerami padi yang dihasilkan oleh petani dengan standar harga tertentu yang akan dijadikan alasan dasar penjualan Jerami kepada stakeholder NO-BON. Ketentuan harga jual Jerami akan dilakukan melalui mekanisme pencairan saldo pada Kartu Member atau dipergunakan untuk dana asuransi gagal panen petani, yang didasarkan pada berapa besar Jerami hasil dari penanaman padi dalam 1 hektar, sebagai penentu dari nilai jual Jerami oleh petani. Nilai ini sekiranya dapat menjadi bargaining position petani dalam upaya clearing lahanpertanianmerekayangselamainilebihbanyakmenggunakanmetode burning yang dianggap inexpensive dan praktis oleh petani.

4.3.4 Pendistribusian Jerami

Jerami yang telah dikumpulkan pada titik Hay Collecting Points(HCP)

selanjutnya akan disortir oleh tim NO-BON dengan tujuan mengetahui jenis jerami untuk penggunaan yang tepat. Selanjutnya jerami akan didistribusikan melalui cara yang telah disepakati, dapat diantar oleh tim NO-BON dengan biaya yang dibebankan kepada stakeholder atau diambil secara mandiri. Jerami didistribusikan kepadaIndustriyangdapatmengolahjeramigunamemenuhikebutuhandarivendor rumah sakit tertentu yang sedang dalam proses penjajakan Kidney trays ramah lingkungan dari Jerami. Selain itu pihak petani jamur tiram yang menggunakan jerami sebagai mediatanam untuk pertumbuhanjamurgunamendukungekspordan potensi pasar luar negeri yang memiliki tingkat konsumsi jamur yang tinggi antara lain Perancis, Jerman, Rusia, USA, Timur Tengah, Korea, China Jepang (Retno, 2020). Serta pihak peternak yang mengolah Jerami menjadi pellet Jerami guna menyuplai kebutuhan pakan organic murah untuk kebutuhan industri peternakan, serta pupuk organik yang dapat dibuat saluran pasarnya melalui kerjasama dengan pertanian khusus organic.

4.3.5 Monitoring dan Pengembangan

Monitoring dan pengembangan inovasi adalah dua aspek penting dalam menciptakan rantai pengolahan jerami yang baik. Monitoring integrasi pengolahan ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap sistem Hay Collecting Points. Dalam melakukan monitoring, tim NO-BON akan memastikan bahwa Hay Collecting Points telah memiliki sistem yang efektif untuk mengimplementasikan alur pengolahan sampai output yang diberikan. Dengan memantau secara aktif perkembangan sistem, NO-BON dapat mengidentifikasi peluang baru untuk ekspansi wilayah ke ranah yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak stakeholder. Rencana pengembangan selanjutnya terhadap respon masyarakat yang positif, NO-BON akan membentuk sebuah bisnis berbahan dasar jerami yang sustainable dan memiliki high value product.

4.4 Kebermanfaatan Implementasi Gagasan

Inovasi pengumpulan padi dengan teknologi Hay Collecting Points membantu petani untuk mengolah limbah jerami lebih lanjut tanpa dibakar, teknologi ini membuka peluang secara luas kepada petani untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui penjualan jerami atau mendapatkan asuransi gagal panen dengan syarat petani tersebut bersedia menjadi mitra NO-BON. Teknologi ini juga membawa perubahan yang signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dari sektor pertanian. Dampak nyata yang akan terjadi pengurangan polusi udara karena tidak adanya asap pembakaran jerami padi dan rantai pengolahan jerami lebih meluas dan bervariatif. Dengan pola Direct Waste to Sale Value tidak

merepotkan petani untuk mengolah jerami terlebih dahulu, petani hanya perlu menyetorkan pada Hay Collecting Points

Berdasarkan penelitian terdahulu, pengolahan jerami lebih lanjut selain ditimbun, diolah menjadi pupuk, pakan ternak, diharapkan terdapat perubahan dalam distribusi jerami ke industri (Van Hung, et al, 2020). Ditinjau dari segi efektifitas sistem pengumpulan jerami yang sudah ada tidak berjalan dengan baik karena terhambat modal transportasi yang cukup besar (Torregrosa, et al, 2021). Dari data produksi padi 2022 sekitar 26,17 juta ton (BPS, 2022) dengan perkiraan total limbah jerami adalah 50% dari produksi padi (BPS, 2014), menunjukkan potensi keberlanjutan dalam rantai pengolahan jerami. Mengusung teknologi direct waste atau penjualan limbah secara langsung pada collecting points dapat menjawab permasalahan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam upaya mencegah terjadi polusi udara yang berasal dari limbah pertanian yaitu jerami padi, yang dimana telah menjadi kebiasaan petani sehingga mereka harus melakukan pembakaran terhadap jerami padi. Salah satu penyebab petani melakukan pembakaran limbah jerami padi adalah karena kurangnya komunikasi dan pemahaman dalam mengelola limbah jerami. Adanya pengembangan teknologi pengumpulan jerami padi, yaitu Hay Collecting Points untuk mengatasi masalah tersebut yang mana pengembangan teknologi tersebut diiringi dengan strategi sharing benefit petani melalui implementasi pengolahan Direct Wate Sale Value. Dalam penerapan pola tersebut tidak hanya memberikan solusi terhadap lingkungan tapi juga dapat menjadi peluang ekonomi untuk para petani yang menjual jerami para petani. Dengan adanya strategi ini para petani dan masyarakat mendukung gerakan NO-BON (No Carbon), yaitu tidak ada pembakaran limbah jerami padi, sehingga gerakan ini dapat mendorong pola pikir petani dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan pembakaran.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan perbaikan dan pengembangan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, antara lain:

1. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah, sebaiknya penulis mencari data secara langsung melalui survei lapangan agar data yang didapatkan lebih aktual.

2. Diperlukan analisis evaluasi yang tepat dalam implementasi gagasan NOBON untuk keberlanjutan yang lebih efektif dan efisien.

3. Perlu dilakukan riset langsung di lapangan untuk mengetahui secara akurat kondisi lapangan dan penetapan titik-titik pengumpulan jerami yang strategis.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, D., & Fariyanti, A. (2019). Analisis Pengaruh Kredit terhadap Efisiensi Usahatani Padi di Pulau Jawa. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 8(2), 120-144.

Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi Dalam

Pembangunan Masyarakat. Komunika, 2(2), 111-127.2

BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2020. Diakses pada 12 Juli 2021, dari

https://www.bps.go.id/publication/2021/07/12/b21ea2ed9524b784187be1e d/luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2020.html

BPS (Badan Pusat Statistik). (2022). Pada 2022, Luas Panen Padi Diperkirakan

Sebesar 10,61 Juta Hektare dengan Produksi Sekitar 55,67 Juta Ton GKG. Diakses pada 17 Oktober 2022, dari

https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1910/pada-2022 luaspanen-padi-diperkirakan-sebesar-10-61-juta-hektare-dengan-produksisekitar-55-67-juta-ton-gkg.html

BPS (Badan Pusat Statistik). (2023). Pada 2022, Luas Panen Padi Mencapai

Sekitar 10,45 Juta Hektar dengan Produksi Sebesar 54,75 Juta Ton GKG. Diakses pada 1 Maret 2023, dari

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/03/01/2036/pada-2022 luaspanen-padi-mencapai-sekitar-10-45-juta-hektar-dengan-produksi-sebesar54-75-juta-ton-gkg-.html

DKPP Jabarprov. (2020). Kupas Tuntas Limbah Jerami Padi untuk Pakan Ternak. Diakses pada 11 Juli 2023, dari

https://dkpp.jabarprov.go.id/post/603/kupas-tuntas-limbah-jerami-padiuntuk-pakan-ternak

Edi, N. (2020. Sepi Hujan Karena Jerami. Diakses pada 8 Juli 2023, dari

Estiningtyas, W. (2015). Asuransi pertanian berbasis indeks iklim: opsi pemberdayaan dan perlindungan petani terhadap risiko iklim.

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. (2023, Mei 9). Pengertian, Macam, dan Manfaat Limbah Padi. Diakses pada 9 Mei 2023, dari

https://faperta.umsu.ac.id/2023/05/09/pengertian-macam-dan-manfaatlimbah-

padi/#:~:text=Jerami%20padi%20mengandung%20serat%20dan,bahan%2 0baku%20pembuatan%20bahan%20bangunan.

Fariyanti, A., T. Sarianti, dan Y. N. Mufflikh. 2017. Willingness To Pay dan AbilityTo Pay Petani dalam Asuransi Pertanian. Buku Menuju

Agribisnis Indonesia yang Berdaya Saing (hal. 153-162). Bogor : Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Food and Agriculture Organization. (2011). Agricultural Insurance in Asia and the Pacific Region.

FPP UMKO (Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Mataram). (2022). Limbah Jerami dan Sekam Padi Berpotensi Jadi Bahan Bakar Alternatif. Situs Web FPP UMKO. Diakses pada 18 Maret 2022, dari

https://fpp.umko.ac.id/2022/03/18/limbah-jerami-dan-sekam-padiberpotensi-jadi-bahan-bakar-alternatif/

Garcia, M., Martinez, L., & Rodriguez, P. (2020). The Role of Extension Services in Enhancing Sustainable Farming Practices. Journal of Sustainable Agriculture, 15(2), 123-145. http://mtsn4madiun.sch.id/adiwiyata/009konservasi-energi/download.php?id=adiwiyata++Penugasan+penelitian+praktek+pada+mata+pelajaran.pdf (Edi Nurwanto)

Kementan (Kementrian Pertanian). (2019). Stop Bakar Jerami di Sawah Ini Alasannya. Diakses pada 6 November 2019, dari

http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/79812/STOP-BAKARJERAMI-DI-SAWAH-INI-ALASANNYA/

Kementrian Pertanian. (2021). Menggembirakan Produksi padi 2020 dan potensi Januari-April 2021 Naik Dibandingkan Tahun Lalu. Diakses pada 11 Juli 2023, dari

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4716#:~:te xt=KEMENTERIAN%20PERTANIAN%20REPUBLIK%20INDONESIA &text=Jika%20dikonversikan%20menjadi%20beras%20untuk,sebesar%20 31%2C31%20juta%20ton

Kusumawati, T. I. (2019). Komunikasi verbal dan nonverbal. Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling, 6(2).1

Lee, M., Villaruel, M. L., & Gaspar, R. (2016). Effects of Temperature Shocks on Economic Growth and Welfare in Asia. Asian Development Bank: ADB Economics Working Paper Series, 501, 1–39.

Maman,U., Aminuddin, I., & Hermawan,R.(2020).Persepsi danPartisipasi Petani terhadap Program Asuransi UsahaTani Padi (AUTP)dengan Minat Bertani. NUCLEUS, 1(2), 62-73.

Nurwidiyani, R., Triawan, D. A.,Ghufira, G., & Ratnawati, D. (2021). Pengolahan Limbah Pasca Panen Menjadi Pupuk Organik Cair dan Kompos pada Kelompok Tani Akur Kabupaten Rejang Lebong.Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEK S,19(2), 399-408

Putri, N. E., Yamin, M., Anggraini, E., & Hayati, A. (2019). Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Gagal Panen di Lahan Sawah (Studi Kasus Petani Padi di Kabupaten OKI Sumatera Selatan). Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 3(3), 459469.

RAP Publication 2011/12. FAO. Bangkok.

Rhofita, E. I. (2016). Kajian pemanfaatan limbah jerami padi di bagian hulu. Jurnal Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan, 1(2), 74-79.

Sudharjono, Riyanto Haribowo. (2022). Buku Ajar Soft Skill dan Kepemimpinan.Makassar: NasMedia Pustaka

Sukarman, S., Mulyani, A., & Purwanto, S. (2020). Modifikasi metode evaluasi kesesuaian lahan berorientasi perubahan iklim.

Torregrosa, A., Giner, J. M., & Velázquez-Martí, B. (2021). Equipment performance, costs and constraints of packaging and transporting rice straw for alternative uses to burning in the “Parc Natural l’Albufera de València”(Spain). Agriculture, 11(6), 570.

Van Hung, N., Maguyon-Detras, M. C., Migo, M. V., Quilloy, R., Balingbing, C., Chivenge, P., & Gummert, M. (2020). Rice straw overview: availability, properties, and management practices. Sustainable rice straw management, 1-13.

Wahyuni, D. (2023). Pelatihan Pengolahan Limbah Jerami Sebagai Produk

Kerajinan Tangan di Desa Curahmalang-Sumobito-Jombang. J-MAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(5), 647-658.1

Wahyuni, S., Hermanto, B. (2018). Pemanfaatan Limbah Jerami Sebagai Media

Pertumbuhan Jamur Tiram. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 2(1). 141-145

Yanuarti, R., & Ibanah, I. (2023). Mitigasi Resiko: Studi Kasus Keikutsertaan Petani Dalam Program Asuransi Usahatani Padi. Berkala Ilmiah Pertanian, 6(2), 98-105.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin

2 Jenis Kelamin Perempuan

3 Program Studi Agroteknopreneur

4 NIM 150104210035

5 Tempat dan Tanggal Lahir Kediri, 13 Maret 2003

6 Alamat E-mail devinaratnaningtyas13@gmail.com

7 Nomor Telepon/HP 08157149595

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat

1 Klintan Sareng Desa Peserta Juni - Juli 2023, Desa Genteng

2 Village Concept Project Panitia Maret - April 2023, KWT Melati Asih, Desa Cinanjung

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun

1 2 3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.

Sumedang, 09 Juli 2023

Ketua Tim

(Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin)

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap Feryanser Suherman

2 Jenis Kelamin Laki-Laki

3 Program Studi Agroteknopreneur

4 NIM 150104220051

5 Tempat dan Tanggal Lahir Sabanar Baru, 22 Februari 2001

6 Alamat E-mail feryansers@gmail.com

7 Nomor Telepon/HP 082211817965

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat

1 2 3

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun

1 2 3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.

Sumedang, 09 Juli 2023

Anggota 1 Tim (Feryanser Suherman)

3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap Angelina Ayu Putri Andrea

2 Jenis Kelamin Perempuan

3 Program Studi Agroteknopreneur

4 NIM 150104210005

5 Tempat dan Tanggal Lahir Bogor, 22 September 2003

6 E-mail Angieandrea745@gmail.com

7 Nomor Telepon/HP 081293097317

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat

1 2 3

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun

1 Juara 1 Lomba Nasional Business Plan “REACTION”

(Agribusiness Seminar and Competition)

Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta

2022

2 3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.

Sumedang, 09 Juli 2023

Anggota 2 Tim

(Angelina Ayu Putri Andrea)

Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap Dr. Rahmat Budiarto, S.P., M.Si.

2 Jenis Kelamin Laki-Laki

3 Program Studi Budidaya Pertanian

4 NIP/NIDN 199304102020121018/0010049303

5 Tempat dan Tanggal Lahir Jember, 10 April 1993

6 Alamat E-mail rahmat.budiarto@unpad.ac.id

7

1

Pengabdian Kepada Masyarakat

No Judul Pengabdian kepada Masyarakat Penyandang Dana Tahun

1 Teknologi Pengendalian Getah Kuning Manggis di Desa Cigadok, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang

2 Koro Pedang : Si Climate Smart Legume, dalam kegiatan Propaktani Goes to UNPAD Ketahanan Pangan Climate Change

3 Modul Pengabdian Masyarakat “Tips Memilih Bibit Tanaman Buah untuk Pekarangan”

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

MTS Margahayu Bandung

2021

2022

2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa.

Sumedang, 09 Juli 2023

Dosen Pendamping,

(Dr. Rahmat Budiarto, S.P., M.Si)

Lampiran 3. Surat Kesetujuan Pengalihan Hak Cipta untuk Publikasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Ketua Kelompok

2. Nama : Feryanser Suherman

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Anggota 1

3. Nama : Angelina Ayu Putri Andrea

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Anggota 2

Judul Karya Tulis Ilmiah:

NO-BON: EDUKASI DAN INKLUSI KEUANGAN PETANI DALAM PENGOLAHAN JERAMI DENGAN DIRECT WASTE TO SALE VALUE BERBASIS TEKNOLOGI HAY COLLECTING POINTS

Menyatakan bahwa naskah tersebut adalah asli dan penulis mengalihkan Hak Cipta naskah kepada Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiawa Nasional Universitas Brawijaya jika dan ketika naskah ini diterima untuk dipublikasikan. Setiap orang yangterdapatsebagai penulispadanaskahinitelahberkontribusiterhadapsubstansi dan intelektual, serta harus bertanggung jawab kepada publik. Jika di masa mendatang terdapat pemberitahuan pelanggaran Hak Cipta maka merupakan tanggung jawab penulis, bukan tanggung jawab Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional Universitas Brawijaya. Naskah ini berisi karya yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan pada lomba lain.

Sumedang, 09 Juli 2023

Devina Ratnaningtyas K. A. NIM.150104210035

Lampiran 4. Lembar Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

4. Nama : Devina Ratnaningtyas Kristy Alimin

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Ketua Kelompok

5. Nama : Feryanser Suherman

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Anggota 1

6. Nama : Angelina Ayu Putri Andrea

Jurusan : Agroteknopreneur

Jabatan : Anggota 2

Judul Karya Tulis Ilmiah:

NO-BON: EDUKASI DAN INKLUSI KEUANGAN PETANI DALAM PENGOLAHAN JERAMI DENGAN DIRECT WASTE TO SALE VALUE

BERBASIS TEKNOLOGI HAY COLLECTING POINTS

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tersebut adalah asli karya sendiri, bukan karya plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan atau diikutkan pada lomba sejenis sebelumnya atau pada saat ini. Pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan oleh pihak panitia Lomba Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional Universitas Brawijaya. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarbenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumedang, 09 Juli 2023