ALLGEMEINE

Herausgeber:

Schweizerische Offiziersgesellschaft

190. Ja H rgang Nr. 6 – Juni 2024

ATOMWAFFEN

Die USA wollen die nukleare Triade modernisieren

Seite 12

DOKTRIN

Hier gehts lang: Die Verteidigung steht im Zentrum

Seite 5

MÖRSER 16

Nach 15-jährigem Unterbruch erhalten die Gelben wieder Werfer

Seite 32

SCHWEIZERISCHE

MILITÄRZEITSCHRIFT

ODM GmbH

Aufklärung aus der Luft

Von der Überwachung verdächtiger Bewegungen bis zur Abdeckung grosser Gebiete –TANO Drohnen ermöglichen eine sichere Aufklärung und ein umfassendes Lagebild für die Einsatzkräfte.

Aufklärungsdrohnen sind bei militärischen Operationen unverzichtbar, da sie Informationen in Echtzeit liefern. TANO Drohnen ermöglichen durch ihre modulare Bauweise die Anpassung an unterschiedliche Missionsanforderungen, gewährleisten taktische Überlegenheit und erhöhen die Sicherheit.

Aufklärung und Lagebestimmung

Die hochauflösenden Kameras der TANO Drohnen und die Wärmebildtechnik bieten einen wertvollen Lageüberblick aus der Vogelperspektive. So lassen sich potenzielle Bedrohungen erkennen und präzise Manöver exakt planen. Die Integration von HochzoomKameras ermöglicht eine detaillierte Überwachung grosser Gebiete und verschafft Einblicke in feindliche Aktivitäten und Geländebedingungen.

Wärmebildkamera

Im militärischen Bereich werden Wärmebildkameras zum Beobachten und Aufklären bei Dunkelheit oder schlechter Sicht genutzt. Sie haben gegenüber Nachtsichtgeräten den Vorteil, dass weder Restlicht vorhanden sein noch ein Infrarotscheinwerfer eingesetzt werden muss, der seinerseits sehr einfach entdeckt werden kann.

CBRN Gefahrenmessung

Die Aufnahme oder Integration von Messgeräten zur Erkennung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Bedrohungen erhöht die Sicherheit der Militärangehörigen, indem sie frühzeitig vor gefährlichen Substanzen oder Kontaminationen warnen können.

Transport, Abwurf bzw. Aufnahme TANO Drohnen sind vielseitig einsetzbar und können Transportaufgaben übernehmen. Beispielsweise können sie mit einem Abwurfmechanismus für die Luftversorgung und einer Aufnahmefunktion mittels einer Seilwinde ausgestattet werden.

Funknetz für mobile Kommunikation

Das TANO Drohnen EcoSystem bietet nicht nur die Kommunikation unter den Drohnenpiloten, sondern es ermöglicht auch den Aufbau eines mobilen Funknetzes aus der Luft. Die HCDrohne beinhaltet in dem Fall die IntercomBasisstation und begleitet z. B. eine abgesessene Einheit während des Einsatzes aus der Luft.

Kontaktdaten:

ODM GmbH

Hettenleidelheimer Straße 2A DE 67319 Wattenheim

Telefon +49 6359 937020 produkte@odmgmbh.com www.tanodrones.com

Modulare Drohnen für jedes Einsatzszenario

Konfigurationsmöglichkeiten

Aufklärung & Lagebestimmung Wärmebildkamera

CBRN Gefahrenmessung

Transport, Abwurf bzw. Aufnahme

Funknetz für mobile Kommunikation

Spot- und Signallampe

Lautsprecher und Mikrofon

Seilwinde

Top Features

Modulare Bauweise

Flexibles Payload-Konzept

Robustes Design

Smart Battery

Störsicherer Datenlink

ITAR-frei & NDAA konform

Lade- und Transportkoffer

Doppelbedienermodus

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: tano-drones.com MADE IN GERMANY +49 6359 937020 produkte@odm-gmbh.com www.odm-gmbh.com

Publireportage

Von der Vorbereitung, der Führung und der Beendigung von Kriegen

Liebe Leserin, lieber Leser

Wer etwas erreichen will, sollte einen Plan haben. Um die Chancen zu erhöhen, dass er sein Ziel auch wirklich schafft, muss er Eventualitäten berücksichtigen. Gut gestellt ist, wer für jede Situation eine passende Antwort hat: eine Strategie.

Schon Perikles, ein führender Staatsmann im antiken Athen, hatte erkannt: «Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.» Das Denken in Szenarien ist dabei zentral. Und stets gilt es auch das Undenkbare zu denken und das Unerwartete zu erwarten.

Christian Brändli, Chefredaktor

christian.braendli@asmz.ch

Seite Mitte des vergangenen Jahres hat die Schweigespielt. Und die USA sind daran, ihre Trägersysteme zu modernisieren. Die ASMZ wirft in mehreren Beiträgen einen Blick auf diese Waffen, die mit dem Ende des Kalten Krieges in den Hintergrund getreten sind, deren Einsatz aber heute wie damals keine Gewinner kennen würde.

Auch wenn die neue Doktrinpyramide in der Schweizer Armee erst in Erarbeitung ist, wird an der Basis doch schon auf die Rückerlangung der Verteidigungsfähigkeit hingearbeitet. Nachdem die Kampfverbände letztes

ASMZ 3 06/2024 EDITORIAL

EDITORIAL

3

Christian Brändli

SICHERHEITSPOLITIK

Christian Brändli

5 Im Interview erklärt Divisionär Alexander Kohli die grössten Knackpunkte bei der Entwicklung der Armee

Mauro Mantovani

9 Was bringen strategische Studien in der Praxis?

Thomas Bachmann

12 Angesichts der weltweiten Sicherheitslage nimmt die USA nukleare Handlungsoptionen wieder in den Fokus

Christian Brändli

16 Die Schweiz tritt dem Kernwaffenverbotsvertrag nicht bei

Kumiko Ahr

17 China und Nordkorea bauen ihre Nukleararsenale aus

Matthias Kuster

19 Carl von Clausewitz und seine Beschreibung des militärischen Genies

Peter Müller

22 Grösste Herausforderung bei den Top-Projekten des VBS sind zunehmende zeitliche Verzögerungen

Dominik Knill

24 Ein Konflikt muss reifen, ehe er gelöst werden kann

SOG

Dominik Knill

26 Die Armeefinanzen im Fokus

Thomas Hauser

27 Die ASMZ wird auch ohne Pflichtabo im bisherigen Rahmen weitergeführt

EINSATZ UND AUSBILDUNG

Ernesto Kägi

28 Das Logistikbataillon 52 lernt, wie Versorgung im Kriegsfall funktioniert

Yves Gächter, Yoann Poffet

32 Die Kampfbataillone erhalten ihre eigene indirekte Feuerunterstützung zurück

AKTUELL

Hans Peter Gubler

34 Die im Kriegseinsatz stehenden russischen Streitkräfte erhalten leistungsfähige Luftverteidigungswaffen

Jonathan Stumpf

36 Wie die Ukrainer in Tschassiw Jar die russischen Angriffe abwehren

FORSCHUNG UND LEHRE

Etienne Heitz, Hubert Annen

38 Eine Studie klärt, ob während der RS eine Persönlichkeitsentwicklung stattfindet

28 Logistiker erlernen das gefechtsmässige Aufmunitionieren 34 Russische Radarstation für die Luftverteidigung auf der Krim 38 «I dä RS wirsch än richtige Maa.» Wirklich?

RUBRIKEN

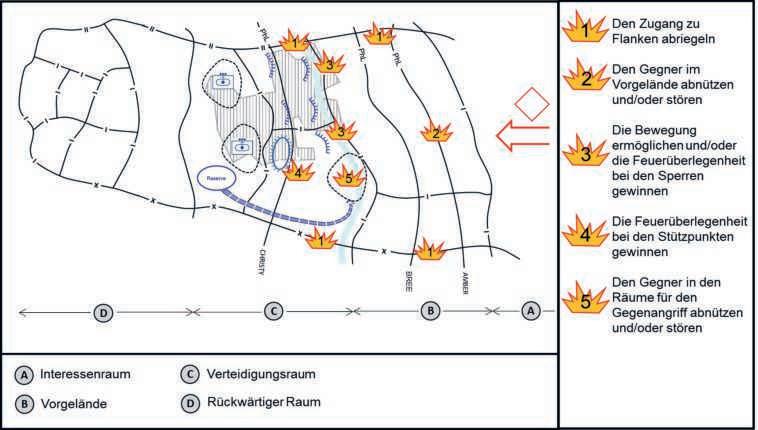

Thomas Süssli

8 Verteidigungsfähigkeit erklärt

Marc Ruef

39 Cyber Observer

Fritz Kälin

40 Aus dem Bundeshaus

Pascal Kohler

41 Internationale Nachrichten

Erdal Öztas

45 Veranstaltungen

Christian Brändli

46 Vermischtes

Christian Brändli

48 Echo aus der Leserschaft

Bruno Russi

50 Bücher

INHALT

Titelbild: Logistiker und Aufklärer sprechen sich für die kriegsmässige Aufmunitionierung im Feld ab. Bild: Aufkl Bat 11

«Mit der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit können wir uns Respekt verschaffen»

Im Zielbild und in der Strategie für den Aufwuchs der Armee finden sich neue Grundsätze der Kampfführung. Divisionär

Alexander Kohli, Chef Armeestab, erklärt, was es noch alles dazu braucht, bis diese auch umgesetzt werden können.

Die Armee befindet sich zurzeit in einem gewaltigen Transformationsprozess. Welches sind die grössten Knackpunkte?

Alexander Kohli: Die Armee hat mit dem «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs –die Verteidigungsfähigkeit stärken» eine sehr konzise Richtschnur. Die grösste Herausforderung ist, das, was dort doktrinär und entwicklungsthematisch beschrieben ist, in Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten zu bringen. In der schweizerischen Staatsverwaltung und somit auch für die Armee gelten einerseits das Legalitätsprinzip und andererseits die Budgetsteuerung. Offensichtliche Notwendigkeiten sind immer vor diesem Hintergrund zu betrachten, darüber hinausgehende Forderungen sind Wunschträume.

Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten mehrfach geändert: Wie wird da bei den laufenden Ausgaben und den Investitionen priorisiert?

Das ist ein ganz normaler Prozess. Im ersten Quartal legt der Bundesrat die finanzpolitischen Rahmenbedingungen fürs folgende Budgetjahr fest – und gibt der Armee damit auch den Budgetrahmen vor. Darauf basierend werden unter Berücksichtigung der laufenden Betriebskosten die Investitionen justiert. Die Verpflichtungskredite führen zu verschiedensten Zahlungsplänen, je einer pro Projekt beziehungsweise Teilprojekt. Diese bereiten wir so vor, dass wir eine hohe Flexibilität erhalten für verschiedene Zahlungstranchen. Das ist wie ein finanzielles Tetris: Es gibt eine Reihe von Verpflichtungskrediten; die einzelnen Bauteile, sprich Finanzierungstranchen, müssen wir dann ins Korsett einpassen, das uns Bundesrat und Parlament vorgeben. Somit

ist der sogenannte Planungsüberhang auch notwendig.

Die Armee finanziert natürlich nur Projekte, in denen im betreffenden Jahr auch Tätigkeiten umgesetzt werden. Wenn sich ein Projekt verzögert, treten wir auch bei den Zahlungen auf die Bremse. Bezahlt wird nur das, was man auch erhält. Dieser Finanzierungsüberhang hat zu den medienwirksamen, aber eigentlich nicht notwendigen Diskussionen im ersten Quartal dieses Jahres geführt. Nochmals: Ein solcher Planungsüberhang ist völlig normal. Angesichts des strukturellen Defizits im Bundesbudget hat das Parlament nun nochmals den Gürtel enger geschnallt. Entsprechend musste die Armee erneut justieren mit dem Resultat, dass es zu Verzögerungen in einzelnen Projekten kommen wird. Wir können nur das Geld einsetzen, das bei uns durch den Beschluss des Parlaments im Portemonnaie landet.

Schliesslich ist es wichtig zu verstehen, dass die Armee auf Basis der vom Parlament bewilligten Armeebotschaft beziehungsweise der darin enthaltenen Verpflichtungskredite die Erlaubnis hat, Verträge für ein Vielfaches dessen abzuschliessen, was pro Jahr effektiv bewilligt wird.

«Das System Armee ist kein Schnellboot, sondern vielmehr ein Supertanker.»

Divisionär Alexander Kohli

Diese erstrecken sich ja über Jahre. Eine normale Rüstungsbeschaffung dauert etwas gar lange, nämlich zwischen sechs und neun Jahren. Darüber bin ich nicht glücklich. Um uns den Bedürfnissen der heutigen Zeit anzupassen, gilt es mehr Teilprojekte zu schaffen, die rascher abgeschlossen werden können. Dadurch werden die Beschaffungen auch für die Politik sowie die Bevölkerung besser greifbar und verbindlicher. Das ist ebenso wichtig. Bei Projektlaufzeiten von neun Jahren, also über zwei Legislaturen hinaus, fehlt eine gewisse Verbindlichkeit für das Projekt.

Gleichzeitig gilt aber auch festzuhalten, dass das System Armee kein Schnellboot ist, sondern vielmehr ein Supertanker. Der ist nur langsam zu steuern. Unser System mit einem kleinen Berufskern und einem grossen Milizanteil kann nicht ruckzuck und

VOM INGENIEUR ZUM CHEF ARMEESTAB

Divisionär Alexander Kohli führt seit Anfang 2023 als Chef des Armeestabes der Schweizer Armee im Departementsbereich Verteidigung die wichtigsten unternehmerischen Belange. Als Mitglied der Armeeführung ist er dem Chef der Armee direkt unterstellt. Er verantwortet die operationelle Umsetzung der politischen und militärstrategischen Vorgaben und Handlungsanweisungen. An der Nahtstelle der politisch-strategischen und operativ-taktischen Stufe ist er für die Entwicklung, Planung, Ressourcenallokation und Steuerung der Armee zuständig.

Der 57-jährige Kohli hat 1995 an der ETH Zürich sein Studium als Kulturingenieur abgeschlossen. Von 1995 bis 1998 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH und promovierte zum Dr. sc. techn. Danach wirkte er in einem Ingenieur- und Planungsbüro. 2016 wurde er Kommandant der Infanteriebrigade 5, 2018 dann der neu gebildeten Mechanisierten Brigade 4.

ASMZ 5 06/2024 SICHERHEITSPOLITIK

Interview Christian Brändli

Als Chef des Armeestabes ist Divisionär Alexander Kohli für die Planung der Armee verantwortlich. Bild: Armeestab

hüpfend unterwegs sein. Die Leute brauchen eine klare, kontinuierliche Ausrichtung.

Sie sagen es: Punkto Umsetzung von Neuerungen ist eine Milizarmee ein recht schwerfälliges Gebilde. Lassen sich solche Neuerungen eigentlich im nötigen Tempo umsetzen?

Ich drücke es anders aus: Die Armeeführung und der CdA vorneweg wollen schneller umsetzen, um Empathie zu schaffen. Das sind wir der Miliz schuldig. Ich benütze hier ein Schlagwort: Die Armee muss agiler werden. Auch die Arbeitstechnik in der Militärverwaltung – ebenso ein schlechtes Wort, das man nicht gerne hört – sieht nicht mehr nur konventionelles Projektmanagement vor. Wir mischen hier vermehrt auch agile Komponenten hinzu.

Im Beschaffungswesen wurde vor zwei Jahren noch das Konzept Agilo vorgestellt, das ein schrittweises Vorgehen vorsah. Agilo war nur eine erste Konzeption. Bezüglich Entwicklung der Armee gehen wir in mehreren Schritten – adaptiv – vor. Das ist agiler. Wie bei der Stabsarbeit gilt es kleine Teams anzusetzen. Ein solches Vorgehen steckt den Milizkadern in den Genen. Wir müssen das nur bewusst leben, auch in der Verwaltung.

Gibt es eine Vorstellung davon, in welcher Kadenz unsere Armee Änderungen in der Strategie verdauen kann?

Die Armee hat keine Klarheit darüber, was wie schnell machbar ist. Aber wir spüren rückblickend, was verkraftbar ist. In den letzten 20 Jahren haben wir vier Armeereformen gehabt. Dadurch haben wir teilweise auch Rückhalt bei den eigenen Milizangehörigen verspielt. Das ist mit ein Grund, warum wir nicht mehr die grossen Würfe machen wollen, sondern die Armee künftig schrittweise, kontinuierlich weiterentwickeln. Das heisst nicht eine kontinuierliche Verunsicherung, sondern lieber kleine Schritte und kleine Veränderungen, die kein solches Gefühl aufkommen lassen.

Und wie schnell kann sich die Truppe auf neue Einsatzverfahren und Systeme umstellen?

In der Mechanisierten Brigade 4, die ich befehligte, brauchte es drei, vier, fünf Jahre, um eine Änderung wirklich durchgehend umzusetzen. Sie haben nie alle Soldaten und Kader in einem WK. Um die Durch-

dringung zu erreichen, braucht es einfach seine Zeit. Ich spreche hier von Neuerungen in der Doktrin über Einsatzverfahren bis hin zu den Gefechtsgrundsätzen. Für den Soldaten ändert sich ja häufig gar nicht viel. Aber beim Kader verhält es sich ganz anders. Auf der Karriereleiter verbleibt einer dort vielleicht vier Jahre auf einer Stufe, ehe es weitergeht. Diese Funktionswechsel machen eine Durchdringung ganz schwierig.

Auf der politischen Ebene steht die Diskussion darüber noch aus, wie weit die Kooperation mit der NATO oder befreundeten Staaten gehen darf. Wie weit muss sie aus militärischer Sicht gehen? Die Armee hat klar festgehalten, dass eine langfristige und umfassende Verteidigung alleine nicht möglich ist. Uns fehlt räumlich die operative Tiefe. Aber auch von den Ressourcen her haben wir Probleme. Die Bevorratung ist schnell erschöpft. Daher steht im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs», dass die Armee nach einer Anfangsphase –deren Länge ist nicht definiert – und einer ersten Abwehr eines Angriffs auch rechtlich die Möglichkeit hat, sich zusammen mit Partnern weiter zu verteidigen. Somit müssen wir stark und umfassend selbst wirken können, danach aber auch fähig sein, zusammenzuarbeiten.

«Selbst dort, wo wir stark sind, beispielsweise im Cyberbereich, agieren wir nie alleine.»

Divisionär Alexander Kohli

Wieweit ist die Schweizer Armee heute noch in der Lage, sich autonom verteidigen zu können?

Selbst dort, wo wir stark sind, beispielsweise im Cyberbereich, agieren wir nie alleine. Die Vernetzung ist gross, vor allem im nachrichtendienstlichen Bereich. In der Cyberverteidigung dagegen sind wir wirklich stark. Wenn Sie die einzelnen Sphären anschauen, spüren Sie rasch, wo wir stärker sind und wo weniger. Das hängt auch mit dem technischen Stand der Waffensysteme zusammen. Im Bereich Luft werden wir mit der Umsetzung des geplanten Aufwuchses sehr bald ein gutes Leistungsprofil erreichen können. Am Boden dagegen geht es deutlich länger, dort hinken wir hintennach.

Wir erleben in der Ukraine, aber auch im Nahen Osten, wie sich das Gefechtsfeld rasant verändert. Kann die Armeeplanung darauf in nützlicher Zeit reagieren?

Wir beobachten diese Gefechtsfelder sehr genau. Dabei gewinnen wir wichtige Erkenntnisse, die uns aber nicht in jedem Fall überraschen. So wussten wir, dass es eine lange Phase gibt, in welcher weitreichendes Feuer gefragt ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir in einem ersten Schritt unsere Luftverteidigung hochfahren müssen mit dem neuen Kampfflugzeug und der bodengestützten Luftverteidigung grosser Reichweite. So bald wie möglich müssen wir auch mit der bodengestützten Luftverteidigung mittlerer und kurzer Reichweite nachziehen.

Daneben gibt es sehr viele «kleine» Erfahrungen, die wichtig sind und eingeschlagene Wege verdeutlichen. Ich spreche hier von der Bedeutung der Drohnen oder der Bedeutung der digitalen Transformation der Gesellschaft. Vor zehn Jahren, und das trifft auf alle zu, hatten wir noch nicht die gleichen Erkenntnisse wie heute. Wichtig festzuhalten ist aber: Im Augenblick, in dem jemand in einen Konflikt hineingerät, kämpft er mit dem, was er hat. Und alles wird genutzt, was irgendwie dienlich ist. So werden eben schnell auch handelsübliche zivile Geräte zu Waffensystemen umfunktioniert.

Stimmt bei den Beschaffungen angesichts der rasanten Veränderungen auf dem modernen Gefechtsfeld unsere Prioritätensetzung, die dem Verfalldatum der bestehenden Hauptwaffensysteme folgt?

Dieses Ablaufdatum ist bei Weitem nicht der wichtigste, geschweige denn der einzige Faktor. Die fähigkeitsorientiere Streitkräfteentwicklung beginnt mit der Lage. Ausgehend von dieser fragen wir uns: Passt das, was wir haben, mit dem überein, was wir haben müssten? Dann wird überlegt, wie wir darauf reagieren. Es folgen Diskussion und Versuche. Dabei wird geprüft, ob unsere erarbeiteten Konzepte wirklich passen. Das alles mündet in einen Masterplan, der in Übereinstimmung mit der Rüstungspolitik und den konkreten Beschaffungen gebracht wird.

Dass wir nicht einfach zum schon Vorhandenen ein Nachfolgemodell suchen, zeigt sich ja nur schon daran, dass wir initial ein Schwergewicht auf die weitreichende Abwehr legen, um dann entlang der Eck-

6

SICHERHEITSPOLITIK

werte für die Ausrichtung der Armee in zwölf Jahren ein ausgeglichenes Fähigkeitsprofil zu erreichen. Danach folgt die Beschaffung der weitreichenden operativen Mittel. Mit der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit können wir uns Respekt verschaffen. Diese weitreichenden Mittel gehen weit über das hinaus, was unsere Artillerie heute mit den Panzerhaubitzen kann. Wir sprechen jetzt von Raketenartillerie und Loitering Munition, damit wir bei der geänderten Situation punkto Tiefe des Raumes einen anderen Hebel haben.

Dieses Zerschlagen angreifender gegnerischer Kräfte bereits ausserhalb der Landesgrenzen ist eine neue strategische Komponente. Findet dieser neue Grundsatz der Kampfführung in der Politik Akzeptanz und werden alle dafür notwendigen Mittel auch zur Beschaffung freigegeben?

Das ist tatsächlich einer der brandheissen und wesentlichen Grundsätze, den die Armee im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» postuliert hat. Dieser Ansatz erfährt heute erhöhte Akzeptanz.

Erstaunlicherweise?

Ja. Selbst jene, die die Neutralitätspolitik als unverrückbare und nicht interpretierbare Grundlage sehen, sprechen nicht über diesen Punkt. Alle scheinen erkannt zu haben, dass es nicht die Lösung sein kann, dass wir bei einer Bedrohung erst den Schaden bei uns stattfinden lassen, ehe wir reagieren. Mit der Beantwortung des ständerätlichen Postulates 23.3000 ist «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs – die Verteidigungsfähigkeit stärken» vom Bundesrat homologiert worden. Damit ist die Sicht der

Armee, die wir am 17. August 2023 in Kloten präsentiert haben, zur Haltung der Landesregierung geworden. Das ist für uns zentral.

Im schwarzen Buch «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» werden auch gewisse bisher bestehende Denkverbote aufgehoben. Noch bis vor Kurzem sperrte sich die Armee gegen die Einführung von bewaffneten Drohnen oder sogar Loitering Munition. Mittlerweile werden solche Waffen in den aktuellen Konflikten auf unterster Stufe eingesetzt. Wann werden solche vergleichsweise sehr günstigen Systeme hierzulande bei der Truppe sein? Die Schweizer Armee kann sich technologischen Fortschritten gegenüber nicht verschliessen. Als Beispiel spreche ich von Waffenautomaten im Objektschutz. Dieses Thema begleiten wir aktiv, zumal solche Systeme angesichts beschränkter personeller Ressourcen immer wichtiger werden. Auch die Drohnenabwehr ist sehr wichtig. Wann die Schweizer Armee bewaffnete und KI-unterstützte Drohnen haben wird, kann ich aber nicht sagen. Einerseits fehlen uns aufgrund der Priorisierung anderer Rüstungsbeschaffungen momentan die notwendigen Finanzen dafür. Andererseits schauen wir gerade in diesem Bereich, dass die Frage geklärt ist, wo hier der Mensch Teil des Prozesses bleibt und die Kontrolle behält. Die Sicherheit muss stets gewährleistet werden. Ein solches System wäre ja auch im Nicht-Kriegszustand im Einsatz.

Ins gleiche Kapitel gehört der Einsatz von Panzerminen. Diese wurden vor Jahren alle aus unserem Waffenarsenal ausgestaubt. Dabei wäre das doch die Panzerabwehr des «armen Mannes» und

damit ein wichtiges Mittel für unsere in Finanznöten steckende Armee. Die Armee prüft, wie sie sich in diesem Bereich wieder aufstellen kann. Wir können es uns nicht erlauben, das einfach beiseitezuschieben. Auch wenn dies Systeme des «armen Mannes» sind, werden sie präziser. Fehlabgänge sind immer weniger möglich. Wie werden auf Stufe Armee die Lehren aus den aktuellen Kriegen gezogen?

Die ganze Armee macht dabei mit. In unseren Operational Domains wird grundsätzlich überlegt, welche Entwicklungen aktuell sind. Daraus abgeleitet wird das Ambitionsniveau festgelegt. Dann wird geprüft, welche Systeme für die Erreichung dieses Ambitionsniveaus benötigt werden. Danach verlässt der Prozess die Ebene der Streitkräfteentwicklung und es wird das System selbst unter die Lupe genommen. Mit verschiedenen Versuchen wird über die ganze Armee hinweg mitgedacht, was essenziell wichtig ist. Es darf nicht heissen, dass das irgendwo in Bern im Büro erdacht worden sei. Aber gesteuert werden muss der ganze Prozess zentral, im Sinne der Streitkräfteentwicklung.

«Die Doktrinpyramide ist in Erarbeitung.»

Divisionär

Alexander Kohli

Im schwarzen Buch «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs» werden die Grundzüge der Doktrin der Armee vorgestellt. Wird es eine ausgefeilte Doktrin 202x geben?

Im «Zielbild und Strategie für den Aufwuchs – die Verteidigungsfähigkeit stärken» ist die Armeedoktrin zu finden. Diese ist die Basis der neuen Doktrinpyramide. Das Zusammenspiel der Teilstreitkräfte in den verschiedenen Operationssphären wird über die Joint-Doktrin geklärt, die beim Kommando Operationen liegt. Dann geht es hinunter zu den Einsatzverfahren und den Gefechtsgrundsätzen. Die Doktrinpyramide ist in Erarbeitung. Es gilt zu bedenken, dass nicht nur bei der Armee die Strategie in Überarbeitung ist. Parallel dazu gibt es auch die Gesamtstrategie für den Bereich Verteidigung. Darin eingeschlossen ist das Unternehmen. Hinzu kommt eine Dachstrategie für die digitale Transformation. Alles zusammen wird jetzt auf einer Roadmap synchronisiert. Der Prozess der durch-

7 06/2024 ASMZ Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift

Mit der Beschaffung der F-35 verfügt die Schweizer Armee über Mittel zur weitreichenden Abwehr. Bild: Christian Lucek

gehenden Entwicklung, der auch einhergeht mit der Neudefinition der Kopfreglemente, läuft nun an.

Was bedeutet das Denken in Szenarien für die Strategie?

Wir denken nur noch in Szenarien, das ist unser Rückgrat. Der ganze Streitkräfteentwicklungsprozess basiert auf acht Grundszenarien. Diese hängen ab vom Sicherheitspolitischen Bericht respektive von den neusten Erkenntnissen des MND. Diese Szenarien haben wir für die Armeebotschaft 24 auf noch vier benannte Szenarien kondensiert, wobei das Szenario «innere Sicherheit» nicht dargestellt wird. Die übrigen drei Szenarien sind in der Armeebotschaft 24 dargestellt und die Variante 2 wird als Designgrundlage verwendet. Diese geht davon aus, dass Formen der hybriden Konfliktführung, der militärischen Bedrohung aus der Distanz und eines militärischen Angriffs gleichzeitig oder in rascher Abfolge eintreten können. Dies bedingt ein ausgeglichenes Fähigkeitsprofil, auch weil uns ein Gegner immer da angreifen würde, wo wir am schwächsten sind oder Lücken haben.

Mit dem Hinausschieben des Finanzierungsziels von 1 Prozent des BIP auf 2035 droht die Armee ihr Heer zu verlieren. Angenommen es bleibt bei dieser Zeitmarke: Wie weit ist damit das Zielbild und die Strategie für den Aufwuchs mit der Umsetzung — oder eben mangels Geld Nichtumsetzung — des ersten Schritts Makulatur?

Makulatur ist es nicht. Es ist wie ein Gummiband: Es verzieht sich. Schlimm wäre, wenn die Zielmarke noch weiter hinausgeschoben würde. Das heisst der Gummi so weit verzogen würde, dass er nicht mehr brauchbar wäre oder gar reissen würde. Das endet dann in massiven Fähigkeitslücken. Wir müssen uns bewusst sein, dass das System Schweizer Armee mit den vorhandenen Mitteln wegen der Betriebskosten stark limitiert ist. Wenn die Betriebskosten immer noch weiter ansteigen, weil wir antiquierte Systeme einsetzen – diese mögen vielleicht noch schön aussehen, haben aber keinen militärischen Wert mehr –, dann sind diese für die Armee schlicht zu teuer. Daher haben wir schon länger versucht, Systeme, die für die Verteidigung nicht mehr sinnvoll sind, stillzulegen, was vom Parlament nicht immer genehmigt wurde. Der erste Schritt zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit wird so oder so umgesetzt. Steht früher

mehr Geld zur Verfügung rascher, steht das Geld erst später zur Verfügung konsequenterweise weniger rasch.

Wo hat die Fokussierung auf den Kernauftrag Verteidigung Auswirkungen auf das Stationierungskonzept der Armee? Die ganze Kampf- und Führungsinfrastruktur wird punkto Weiterverwendung überprüft. Dabei kann es auch zu Umnutzungen kommen. Beispielsweise werden die Festungsminenwerfer nun nicht mehr als solche in Betrieb gehalten, sondern sollen die dazugehörigen Anlagen als Kompaniestützpunkte genutzt werden. So ist eine sinnvolle Weiterverwendung einer teuren Investition möglich.

Verschiedenste Konzepte, insbesondere im Unterstützungsbereich, werden nun erarbeitet. Die Einsatz- und Kampflogistik beschäftigt uns sehr stark, weil wir dort grossen Nachholbedarf haben. Stellen Sie sich vor: In den letzten 25 Jahren wurde die Logistik völlig neu ausgelegt auf eine effizienzbasierte, zivile Logistik mit noch fünf oberirdischen Zentren mit Hochregallagern. Diese Art von Logistik ist aber nicht kriegstauglich. Zum Glück haben wir noch viele Kavernen, die reaktiviert werden können. Die Kosten für deren Betrieb können wir aber heute schlicht nicht stemmen. Im Moment können wir diese Infrastrukturanlagen nur blockieren, damit sie nicht weiter abgebaut werden. Später werden sie dann in die Konzeption eingebaut. Sobald wir in der Kurve des Anstiegs der finanziellen Entwicklung sind, haben wir auch die Möglichkeit, schwergewichtig in die Infrastruktur zu investieren. Wir sprechen hier von 2028/29.

Es ist geplant, zwei schwere Divisionen zu bilden. Sind die Vorbereitungsarbeiten dafür auf Kurs?

Die Vorbereitungsarbeiten wurden von der Armee im Sinne der adaptiven Weiterentwicklung an die Hand genommen. Diese umfassen neben den Strukturen auch die Logistik und die Führungsunterstützung. Aktuell können aber noch keine konkreten Inhalte kommuniziert werden.

Major

Major

a D

Christian Brändli Chefredaktor ASMZ christian.braendli@asmz.ch

8607 Seegräben

VERTEIDIGUNGSFÄHIGKEIT ERKLÄRT

Thomas Süssli, CdA

Mit der Armeebotschaft 2024 wurden dem Parlament die Eckwerte zur strategischen Ausrichtung der Armee bis 2035 vorgelegt. Dies ist die politische Ausarbeitung der Ziele, die im «schwarzen Buch», dem Zielbild und der Strategie für den Aufwuchs, im letzten Sommer definiert wurden. Damit hat die Armee ein klares Ziel, eine Strategie sowie eine Doktrin.

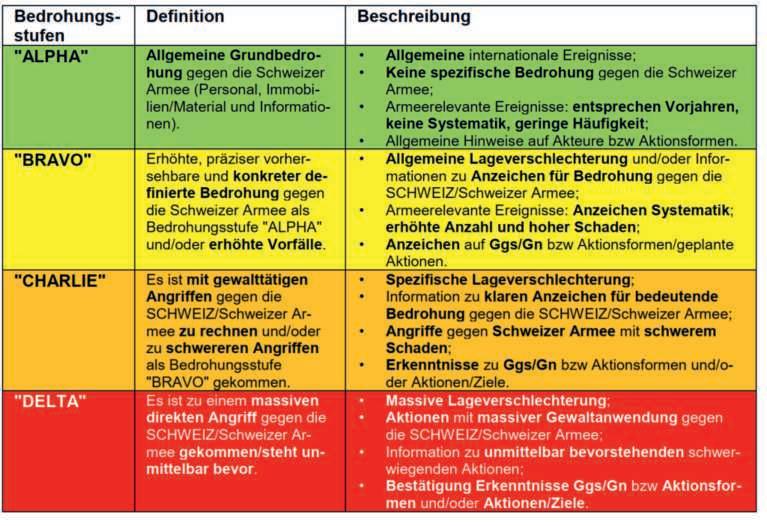

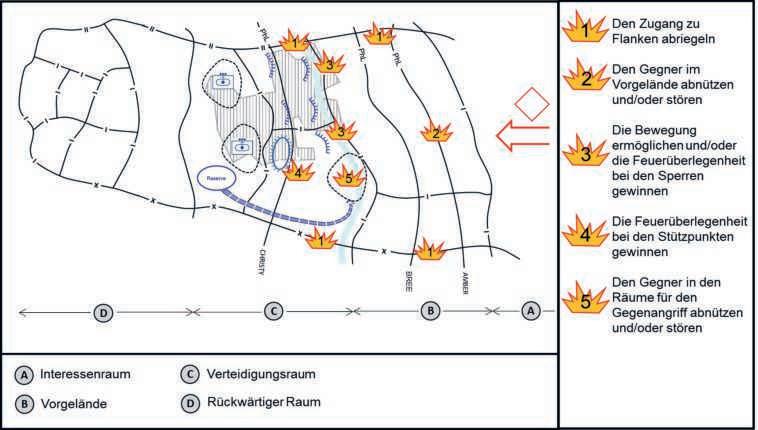

Im Zentrum der neuen Armeedoktrin steht die Verteidigung. Mit Blick auf die Komplexität hybrider Bedrohungen muss die Verteidigung breiter aufgefasst werden. Ein Aggressor wird nur einen umfassenden bewaffneten Angriff führen, wenn er seine Ziele nicht anders erreicht. Wahrscheinlicher ist, dass er das Land durch eine hybride Konfliktführung sukzessive destabilisieren und die Behörden in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken will. Ob die Schweiz in einen Krieg verwickelt wird, wird auch von ihrer glaubwürdig demonstrierten Bereitschaft abhängen, ihr Territorium zu verteidigen. Einem potenziellen Angreifer muss unmissverständlich aufgezeigt werden, dass die Armee einem bewaffneten Angriff entschlossen und wirksam entgegentreten würde. Dies in allen Wirkungsräumen. Gelingt es nicht, den Gegner von der Eskalation abzuhalten, könnte er sich zu einem umfassenden bewaffneten Angriff entschliessen. Dann greift die Doktrin für die territoriale Verteidigung, welche die Armee seit 2016 entwickelt hat: die sogenannte «zonengebundene Verteidigung». Auf der territorialen Grundplatte, mit den Territorialdivisionen, werden Schwergewichtszonen gebildet. In jeder Schwergewichtszone wird die Verteidigung jeweils von einer schweren Division selbständig geführt. Dieser wird dafür Raumverantwortung übertragen, was das Konzept von den heutigen mechanisierten Verbänden unterscheidet. Die schweren Divisionen verfügen dabei über alle Mittel, um selbständig den Kampf zu führen und somit eine zeitliche und räumliche Überlegenheit zu erlangen.

8

SICHERHEITSPOLITIK

Strategische Studien: vom akademischen zum praktischen Nutzen

Angesichts der aktuellen geopolitischen Verwerfungen haben die strategischen Studien Konjunktur. Sie bringen ein breites Spektrum von Untersuchungen hervor, wobei jene herausragen, welche die verdeckten Ziele und die bloss angedrohten Mittel von Strategie erhellen und in die Zukunft projizieren.

Vor knapp 20 Jahren beklagte der renommierte britische Militärhistoriker Hew Strachan «the lost meaning of strategy». Längst aus seiner angestammten militärischen Sphäre herausgetreten, habe der Begriff eine Beliebigkeit erlangt, die ihm seine praktische Verwendbarkeit entzogen habe. Dessen ungeachtet blüht die Landschaft der strategischen Studien mehr denn je. Weltweit produzieren Dutzende von Institutionen, die «strategic» im Namen führen, einen kontinuierlichen Strom von Analysen aller Art und in unterschiedlichsten Publikationsformaten. Sie finden offenbar eine Kundschaft, vielleicht gerade wegen ihrer diffusen Selbstbezeichnung, die wohl von der positiven Konnotation des Wortes im allgemeinen Sprachgebrauch profitiert: Strategisch wird mit der höchsten Hierarchiestufe assoziiert, mit Aktualitätsbezug und Zukunftsorientierung, mit breitem Denken in grossen Räumen und Zeiträumen und mit den existenziellen Fragen von Krieg und Frieden.

In der Tat geht es bei Strategie im Kern um die Verfolgung der eigenen Ziele unter Rückgriff auf die zur Verfügung stehenden Machtmittel – und dies gegen Akteure mit konträren Zielen –, also um Grundfragen der Conditio humana. Seit den 1980er-Jahren hat sich in der amerikanischen Militärdoktrin hierfür die Kurzformel «Ends –Ways – Means» eingebürgert, ein elastisches Dreieck, nicht nur weil sich die drei Komponenten gegenseitig beeinflussen, sondern auch permanent verändern, und dies umso mehr, je länger ein Konflikt dauert.

Die Beschreibung, wie genau und mit welcher Kausalität diese Veränderungen stattfinden beziehungsweise in ihrer Bedeutung für eine Gesamtstrategie variieren, ist schon eine grosse Herausforderung in den strategischen Studien. Damit aber nicht genug. Die höhere Kunst liegt darin, zwei wichtige Merkmale von Strategie zu begreifen: Zum einen zeigt sich bei jeder Umsetzung von strategischen Konzepten die

Unterscheidung zwischen offen erklärten und verdeckt verfolgten Zielen. Denn Klandestinität ist geradezu die Voraussetzung für jeden strategischen Erfolg. Zum anderen pflegen die Akteure von ihren Machtmitteln entweder direkt oder indirekt Gebrauch zu machen. Das heisst, man setzt sie in ihrer (destruktiven) Primärfunktion ein (vgl. Abb. 3) oder man droht nur mit ihrem Einsatz und erhofft sich die gewünschte Verhaltensänderung beim Gegner auf diese Weise (vgl. Abb. 4). Diese Kerngedanken seien nachfolgend am Beispiel der Strategie Russlands im Ukraine-Krieg illustriert.

Erklärte und verdeckte Ziele

Der Nebel des Krieges, von Carl von Clausewitz mit Blick auf die Nachrichtenlage ersonnen, erstreckt sich auch und wesentlich auf die Ziele der Konfliktparteien. Diesen Nebel zu lichten, ist eine vordringliche Aufgabe der strategischen Studien. Wenn Russland die «Verhinderung eines Genozids im

Donbass», die «Demilitarisierung» und «Entnazifizierung» der Ukraine als politische Ziele seines Einmarsches in der Ukraine erklärte, waren dies offensichtlich Propagandalügen oder fadenscheinige Vorwände (vgl. Abb. 1). Als solche aber dienen sie durchaus verdeckten innenpolitischen Zielen, die bei jeder Strategie unausgesprochen vorhanden, ja zentral sind: dem Machterhalt nämlich und der Unterstützung für die gewählte Strategie, hier die fortgesetzte Kriegführung, seitens der relevanten Machtbasis. Was in Demokratien das Wahlvolk ist, stellen in Russland die Profiteure des Regimes Putin dar. Diese Ziele haben alle Herrscher zu allen Zeiten als vital erkannt und sorgfältig verfolgt, nicht nur mit der Peitsche, sondern auch mit Zuckerbrot. Wie weit die deklarierten Ziele aber «greifen» und die Machtbasis trägt, muss somit auch ein Primärinteresse der strategischen Studien sein.

Soweit die Ziele militärischer Natur sind, werden sie natürlich noch viel weniger of-

06/2024 9 SICHERHEITSPOLITIK

Mauro Mantovani

Abb. 1: Erklärtes Ziel: «Entnazifizierung», hier Kämpfer des Asow-Regiments. Bild: Wikimedia Commons ASMZ

fengelegt: Man pflegt sich auf den generellen Hinweis zu beschränken, dass die Streitkräfte die Voraussetzungen für die Erreichung der (erklärten) politischen Ziele schaffen und das Einlenken des Gegners bewirken sollen: Mit dem militärischen soll der politische «Endzustand» vorbereitet werden, im doktrinellen Fachjargon. Aber offensichtlich verfolgt die russische Armee in der Ukraine auch konkretere Ziele, etwa den Landkorridor zur Krim abzusichern, die annektierten Provinzen zu befrieden und möglichst weite Teile des Landes zu erobern – und dies alles durch die Schwächung der militärischen

Mittel der Ukraine und ihrer sozio-ökonomischen Grundlagen. An welchen Frontabschnitten und mit welchen Mitteln mutmasslich ein nächstes Schwergewicht gebildet und ein Durchbruch gesucht wird, ist aktuell eine zentrale Frage der strategischen Studien in militärischer Hinsicht.

Die Erhellung der verdeckten politischen und militärischen Ziele erfolgt durch die Analyse des Agierens. Das russische Handeln in der Ukraine verfolgt offenkundig eine Reihe von nicht erklärten politischen Zielen: die Einsetzung einer prorussischen Regierung; die Abkoppelung der

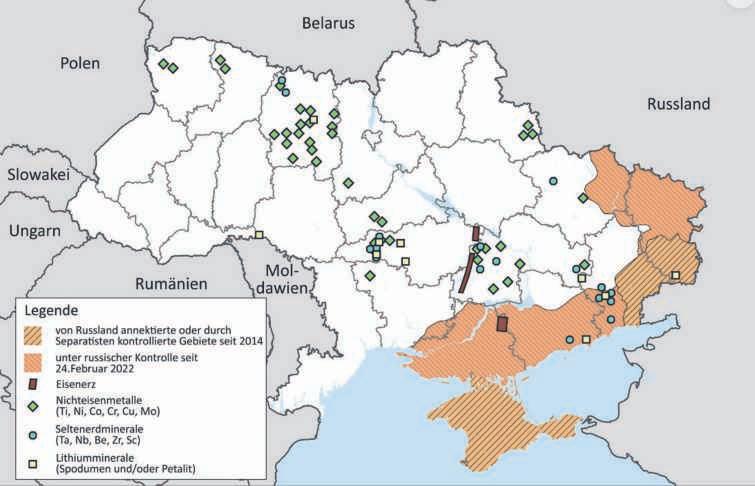

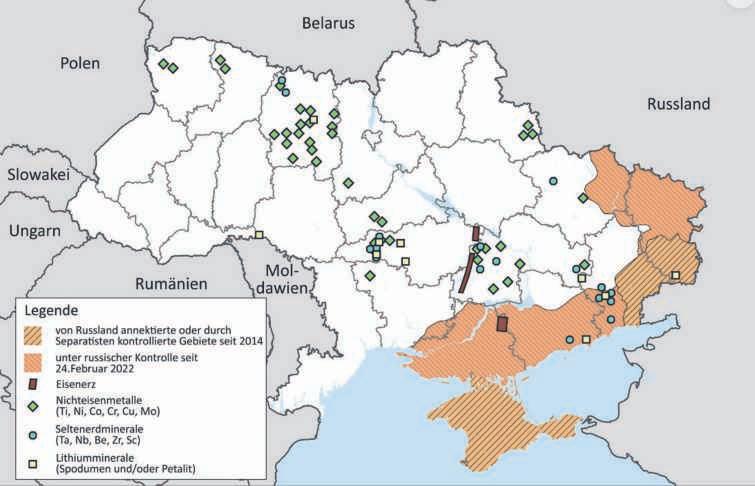

Ukraine von EU und NATO und die Eingliederung des Landes in die russische Einflusszone, mithin die Wiederherstellung von «Grossrussland»; eine kulturelle Assimilierung des ukrainischen Volkes; den Zugriff auf die Wirtschaftsleistung des Landes, seine Bodenschätze (vgl. Abb. 2) und sein Humanpotenzial; die Spaltung des Westens durch Drohungen, Subversion und die Verursachung von Flüchtlingsströmen, mithin dessen Destabilisierung; den Aufbau eines ideologischen Gegenmodells zum «dekadenten» Westen. Viele Handlungen Moskaus deuten auf diese verdeckten Ziele hin und sind Forschungsgegenstand der strategischen Studien. Politisch relevant werden Analysen dann, wenn sie zeigen können, wie wichtig dem Kreml diese Ziele tatsächlich sind beziehungsweise wie weit er bereit ist, dafür einen Preis in Form von Rückschlägen zu bezahlen und seine Kriegsanstrengungen zu eskalieren.

Eingesetzte und bloss angedrohte

Mittel

Damit ist ein zweiter «springender Punkt» der strategischen Studien angesprochen: Das Erkennen, über welche Machtmittel ein Akteur aktuell und in Zukunft verfügt. Denn niemand wird alle seine Mittel einsetzen, bevor ihn eine existenzielle Notlage dazu zwingt. Vielmehr wird er seine Mittel zurückhalten und versuchen, eine Wirkung beim Gegner zu erzielen, indem er ihren Einsatz bloss ankündigt, mithin androht. Dies ist der offenkundige Zweck der oft wiederholten nuklearen Drohungen Russlands. Über das Vorhandensein dieses Potenzials bestehen keine Zweifel – wohl aber über das tatsächliche Kalkül um ihren Einsatz hinter den Kreml-Mauern. Anders liegen die Dinge bei den angekündigten Wunderwaffen Putins, vom Kampfpanzer T-14 Armata bis zum Marschflugkörper Burewestnik («Sturmvogel»): Sie stellen aufgrund technischer Mängel aktuell noch keine realen Optionen in der Hand des Kremls dar.

Wie weit aber sind diese Waffen von der Einsatzfähigkeit, sei es in der Ukraine oder gar gegen den Westen, entfernt? Es geht damit letztlich um die Innovationskraft der russischen Rüstungsindustrie – und der mit Russland befreundeten Staaten, und nicht nur um ihre Kapazität, um Verluste an der Front zu substituieren. Und damit wiederum sind Fragen der personellen Ressourcen verknüpft, des Ausbildungs- und Mobilma-

10 SICHERHEITSPOLITIK

Abb. 2: Verdecktes Ziel: Fossile Energieressourcen.

Nr. 296

Bild: Ulrich Blum et al., Die Rohstoffe der Ukraine und ihre strategische Bedeutung, Ukraine-Analysen

Abb. 3: Eingesetztes Mittel: Raketensystem 9K720 («Iskander»). Bild: Wikimedia Commons

chungssystems und letztlich der Leidensfähigkeit der russischen Gesellschaft und Wirtschaft. Strategische Studien zu diesen Fragen erlangen damit eine hohe Relevanz – gleichzeitig aber auch eine kaum mehr zu bewältigende Komplexität. Dieser wird eine simple Berechnung von vergangenen «Abnützungsraten» bei Einzelsystemen oder des Munitionsverbrauchs und ihre Extrapolation in die Zukunft bis hin zur Prognose eines Zeitpunkts, wann dieser Krieg für Russland «strategisch» gewonnen oder verloren sei, nicht gerecht.

Ein Akteur wird auch seine nichtmilitärischen Mittel nur im äussersten Fall ausschöpfen. So könnte wohl auch Russland seine innenpolitische Repression weiter steigern; aussenpolitisch seine Annäherung an China, Iran und Nordkorea noch vertiefen und auf diese Weise weitere militärische Unterstützung erlangen; es könnte seine Exporte fossiler Energieträger an «unfreundliche» Staaten weiter drosseln und diese mit noch mehr Desinformation und Sabotage überziehen. Wird es dies aber tun und bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen? Auch dies sind lohnende Ansatzpunkte für strategischen Studien.

Der praktische Nutzen Strategieanalyse ist ein hochanspruchsvolles, interdisziplinäres Forschungs- und Lehrgebiet, das mit einer riesigen Datengrundlage arbeitet, deren Lückenhaftigkeit

zu vielen Annahmen und zu beständiger Überprüfung der Einschätzungen zwingt, um mit einer fortschreitenden Lageveränderung Schritt zu halten.

In der skizzierten Weise betrieben, entfalten die strategischen Studien einen Nutzen, der über die Schulung des langfristigen Denkens über Sicherheitsfragen hinausgeht, insbesondere dann, wenn sie die politischen Entscheidungsträger erreichen und ihnen einen Informationsvorsprung für ihr Handeln geben wollen. Sie nähern sich damit dem Wesen und der Funktion von Nachrichtendiensten an, ohne auf deren exklusive Quellen zurückgreifen zu können.

Ob dieser Nutzen auch in messbare Wirkung umgesetzt wird, entzieht sich jedoch den Möglichkeiten der strategischen Studien. Die Politik handelt nach ihren eigenen Gesetzen und akademische Empfehlungen sind nur eine von vielen Entscheidungsgrundlagen, die nach Opportunität herangezogen werden, wie gerade die aktuelle schweizerische Innenpolitik zeigt: Auch nach über zwei Jahren Krieg in der Ukraine gehen die Meinungen, ob die russische Strategie ein sicherheitspolitisches und militärisches Umdenken der Schweiz mit einschneidenden Verschiebungen von Ressourcen erfordere, weit auseinander.

Dr. Mauro Mantovani

Dozent Strategische Studien MILAK an der ETHZ 8903 Birmensdorf

Pensionierung. Träume. Finanziert.

«Wozu eine Pensionsplanung?»

Eine gut durchdachte Pensionsplanung lohnt sich mehrfach: Wer lückenlos in die AHV einbezahlt hat und stets über den Arbeitgebenden bei einer Pensionskasse versichert war, kann mit etwa 60% des letzten Einkommens rechnen. Bei höheren Löhnen, längeren Erwerbsunterbrüchen oder Beitragslücken könnte es jedoch schnell mal weniger sein. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, sich frühzeitig mit einer Reihe von wichtigen Fragen zu beschäftigen.

«Planungssicherheit erhalten.»

Zunächst sollte das Einkommen nach der Pensionierung berechnet werden – bei regulärer sowie bei frühzeitiger Pensionierung, falls Sie dies in Betracht ziehen. Eine relevante Rolle spielt darüber hinaus die Steuerbelastung. Weitere Überlegungen betreffen die eigene Hypothek: Sollte sie amortisiert werden? Ist es möglich, das Wohneigentum im Alter weiter zu finanzieren? Und zu guter Letzt ist die Frage zu klären, ob das Altersguthaben der Pensionskasse als Rente oder als Kapital bezogen werden sollte. In einer individuellen Pensionsplanung werden solche Fragen analysiert und Lösungen aufgezeigt.

Patrick Zwygart Generalagent Generalagentur Thun

Weitere Informationen helvetia.ch/pensionsplanung

Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024 ASMZ 11

Abb. 4: Angedrohtes Mittel: Nuklearwaffen, hier RS-24 («Jars»/«Satan 2»). Bild: Wikimedia Commons

Der Versicherungstipp

Die Modernisierung der nuklearen Triade der USA geniesst oberste Priorität

Seit den frühen 1960er-Jahren bildet die nukleare Triade das Rückgrat der nuklearen Abschreckungsfähigkeiten der Vereinigten Staaten. Angesichts der weltweiten Sicherheitslage rücken nukleare Handlungsoptionen und die Modernisierung der Trägersysteme wieder stärker in den Fokus des Pentagons.

Thomas Bachmann

Wladimir Putin bekräftige am 13. März 2024 in einem im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview den Willen Russlands, im Falle einer Bedrohung der Existenz des russischen Staates jegliche Waffen einzusetzen, insbesondere auch Atomwaffen. Dabei hob er die einzigartigen nuklearen Fähigkeiten Russlands hervor, die er als «viel fortgeschrittener und moderner» als alle anderen bezeichnete. Diese Äusserungen reihten sich nahtlos in die vorhergegangene Rhetorik ein, denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scheinen zumindest in Russland atomare Drohgebärden wieder salonfähig geworden zu sein. Geradezu leichtfertig und verantwortungslos äusserten sich der Kremlchef respektive sein Sprachrohr und «Mann fürs Grobe», Dmitri Medwedew, dahingehend.

Solche Verlautbarungen stellen einen eigentlichen Bruch in der bisherigen Haltung dar, denn bis anhin wurde in Moskau wie auch in Washington – über 90 Prozent der weltweit vorhandenen Atomsprengköpfe befinden sich in deren Besitz – stets betont, dass ein Krieg zwischen Atommächten um jeden Preis vermieden werden müsse. Nun mischten sich aber in dieses Bekenntnis andere Töne, der Einsatz von Atomwaffen sei gerechtfertigt, sollte sein Land in der Ukraine in Bedrängnis geraten, so die unverhohlene Drohung Putins. Erstmals setzte Russland den Einsatz von Atomwaffen in Zusammenhang mit einem Angriffskrieg und senkte damit die einst so hohe Einsatzschwelle, indem der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine als Akt der Selbstverteidigung verklärt wurde.

Diese rhetorische Drohkulisse, unterfüttert durch gutgetimte Tests von Interkonti-

nentalraketen und Bereitschaftsübungen der strategischen wie taktischen Raketentruppen, verfehlte mindestens in Berlin ihre Wirkung nicht und schürte längst verloren geglaubte Ängste aus den Zeiten des Kalten Krieges; die «Atomsau» wurde sprichwörtlich durchs Dorf getrieben. Manch einer wähnte sich angesichts des nuklearen Säbelrasselns im falschen Film und unverhofft kursierten unlängst wieder Begriffe wie «Gleichgewicht des Schreckens», «Erstund Zweitschlagfähigkeit» oder «nukleares Armageddon». Mit der im Februar 2023 in Moskau erfolgten Ankündigung, den noch 2021 erneuerten New-Start-Vertrag auszusetzen, ein Abkommen, das den Vertragspartnern vorschreibt, die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe auf maximal 1550 und die Zahl der nuklearen Trägersysteme auf 800 zu reduzieren, wurde den eingangs zitierten Äusserungen Putins der Boden bereitet.

Eine teure Herausforderung

Im Herbst 2022 wurde in der Neuauflage der nationalen Verteidigungsstrategie prominent auch die Einzigartigkeit und Alternativlosigkeit der nuklearen Komponente

12 SICHERHEITSPOLITIK

Unverwüstlich und möglicherweise bis zu 100 Jahre im Einsatz stehend: B-52H-Bomber, der modernisiert in der Variante B-52J bis in die 2050erJahre fliegen soll. Bild: US Air Force

innerhalb der Verteidigungs- und Abschreckungsdoktrin der Vereinigten Staaten hervorgehoben. Die Nuclear Posture Review 2022 konstatierte dies wie folgt: «As long as nuclear weapons exist, the fundamental role of U.S. nuclear weapons is to deter nuclear attack on the United States, our allies, and partners. The U.S. would only consider the use of nuclear weapons in extreme circumstances to defend the vital interests of the United States or its allies and partners.» Um dieser fundamentalen Rolle, die den Atomwaffen zukommen, gerecht zu werden, müsse der Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals höchste Priorität eingeräumt werden, so das Grundsatzpapier weiter.

Das entsprechend teure, Hunderte von Milliarden verschlingende Modernisierungsprogramm wurde im August 2023 kommuniziert und umfasst beinahe zeitgleich sämtliche Pfeiler der nuklearen Triade: die Erneuerung der in die Jahre gekommenen «Minuteman III»-Interkontinentalraketen, der Ersatz der zwölf U-Boote der Ohio-Klasse, die Einführung des neuen Stealth-Langstreckenbombers B-21 sowie die Modernisierung des B-52-Bombers. Die rund 400 ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM: Intercontinental Ballisitic Missile) des Typs Minuteman III stammen aus den 1970er-Jahren und wurden – obwohl für die Nutzungsdauer von nur einem Jahrzehnt konzipiert – in den darauffolgenden Jahrzehnten kontinuierlich modernisiert.

Nun sind weitere Updates dieses silobasierten Waffensystems, das den reaktionsschnellsten Teil der nuklearen Abschreckungsfähigkeiten bildet, aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Die neuen Interkontinentalraketen LGM-35A «Sentinel» des Herstellers Northrop Grumman sollen ab 2029 in den ebenfalls 450 modernisierten und rundum erneuerten Startsilos, die sich auf dem Gebiet der Bundesstaaten North Dakota, Wyoming, Montana, Colorado und Nebraska befinden, die Nachfolge antreten. Das gesamte Rüstungsprogramm, das somit nicht nur die eigentlichen Trägersysteme betrifft, sondern die ganze dazugehörende Infrastruktur inklusive verbunkerter Kommandoanlagen,

unterirdischer Zufahrtswege und Verbindungsstrassen, ist aufgrund dieser Dimensionen eines der grössten Infrastrukturprogramme der Vereinigten Staaten seit den 1950er-Jahren. Daher überraschen die immensen Kosten nicht.

Verzögerungen gefährden die Abschreckungsfähigkeiten

Mittlerweile mehren sich im Kongress aber die kritischen Stimmen, denn der Ersatz der Minuteman III schlägt mit über 139 Milliarden US-Dollar zu Buche und hat das Poten-

zial, zum teuersten Waffenprogramm in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden. Deshalb wurde im Kongress auch schon laut über einen Abbruch der Übung nachgedacht, zumal die Standorte der Raketenabschussanlagen einem potenziellen Gegner bekannt und diese damit durch einen Erstschlag gefährdet seien. Verlangt wurde stattdessen der Ausbau der seegestützten Abschreckungskapazitäten, da diese nur schwer zu orten seien und so den unsichtbaren Teil der Triade stellen würden. Letztere werden momentan durch 14 U-Boote (SSBN: Ship Submersible Ballistic Nuclear)

Renaissance der atomaren Abschreckungslogik des Kalten Krieges: Start einer Minuteman-III-Rakete im Jahre 1971 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Bild: thehill.com

«ICBMs are responsive»: Darstellung einer der neuen Interkontinentalraketen LGM-35A «Sentinel», die ab den 2030er-Jahren das Rückgrat landgestützter Atomwaffen bilden sollen. Bild: nationalinterest.com

ASMZ 13 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024

der atombetriebenen Ohio-Klasse sichergestellt, die gleichsam die überlebensfähigste Komponente der Triade darstellen. Die mit bis zu 24 Trident-II-D5-Raketen ausgestatteten U-Boote sollen in den frühen 2030er-Jahren im Verhältnis 1:1 durch UBoote der neuen Columbia-Klasse abgelöst werden, ein mit budgetierten 136 Milliarden US-Dollar ebenfalls höchst kostspieliges Unterfangen, das zudem durch Verzögerungen und Lieferkettenprobleme gekennzeichnet ist. So wird das erste U-Boot, die zukünftige USS District of Columbia, frühestens 2028 ausgeliefert werden können. Dabei handelt es sich gemäss der US-Navy um das wichtigste Rüstungsprogramm der Marine innerhalb einer ganzen Reihe von laufenden Programmen, wie Fregatten, Flugzeugträgern und Jagd-U-Booten. Dass dabei die Schiffsbaukapazitäten der verschiedenen Hersteller und Zulieferfirmen überfordert werden, liegt im Bereich des Möglichen. Diese Verzögerungen werden dazu führen, dass einige U-Boote der OhioKlasse länger in Dienst bleiben müssen als ursprünglich vorgesehen. Dies erfordert jedoch pro U-Boot eine 18-monatige Überholung, was die Einsatzfähigkeit der nuklearen Triade beeinträchtigen würde, da die USNuklear-Doktrin vorsieht, dass jederzeit zehn U-Boote auf Patrouillen- respektive Schleichfahrt sein müssen.

Eher auf Kurs zu sein scheint die Beschaffung des Nachfolgers des B-2A-StealthBombers «Spirit», der seit den späten 1990er-Jahren in der kleinen Stückzahl von 20 Exemplaren neben den unverwüstlichen B-52H-Bombern das dritte Standbein der nuklearen Triade stellt. Rund 100 neue strategische Bomber des Typs B-21 «Raider» sollen beschafft werden, ein Flugzeug der sechsten Generation, das letzten November seinen Erstflug unternahm. Rund 66 nuklearfähige Bomber stellen momentan den dritten Pfeiler der Triade und bieten den Kommandeuren im Pentagon die flexibelsten Handlungsoptionen. Diese sind somit der sichtbarste Teil der nuklearen Abschreckungskomponente. Deren Verlegung sendet jeweils klare Signale aus. Zusätzlich zur Einführung der B-21 werden die noch vorhandenen 75 B-52H «Stratofortress», die seit den 1960er-Jahren in Dienst stehen, für weitere drei bis vier Jahrzehnte flottgemacht respektive einer umfassenden Verjüngungskur unterzogen, die neben neuen Triebwerken auch ein neues Cockpit und Radarsysteme umfasst. Während die B-21

«SSBNs are survivable»: 14 U-Boote der Ohio-Klasse bilden die seegestützte Komponente der nuklearen Triade. Der Ersatz durch U-Boote der Columbia-Klasse ist angelaufen. Bild: twz

aufgrund ihrer Stealth-Merkmale dafür geschaffen ist, gegnerische Flugabwehrdispositive zu penetrieren, wird die «neue» B-52J zukünftig aus der Distanz wirken, bestückt mit Hyperschallwaffen und Marschflugkörpern, die sich auch nuklear bestücken lassen.

Von der nuklearen Bi- zur Tripolarität

Allen Unkenrufen zum Trotz halten die Planer im Pentagon an der bestehenden Triade fest, da sich deren Pfeiler gegenseitig ergänzen und nur so die erwünschte Abschreckungswirkung und damit verbundene Glaubwürdigkeit erzielt werden könne. Zudem bilden die weit verstreuten und gut geschützten ICBM-Silos schwer auszuschaltende Ziele. Hinzu kommt, dass Analysten mittlerweile davon ausgehen, dass bis Ende des Jahrzehnts China im Bereich der Anzahl ICBM mit den Vereinigten Staaten gleich- und bis Mitte der 2030erJahre womöglich zahlenmässig davonziehen werde. Daher überraschen Forderungen der Falken innerhalb des Pentagons und Kongresses wenig, den New-Start-Vertrag ebenfalls frühzeitig aufzukündigen und das eigene Atomwaffenarsenal auf die Zielgrösse von 3500 Sprengköpfen deutlich anzuheben.

Diese Mahner warnen gar vor einem «Missile Gap» ähnlich der 1950er-Jahre und fordern einen konsequenten Ausbau der nuklearen Arsenale. Dies sei nötig, da künftig sowohl den chinesischen wie auch russischen Fähigkeiten Paroli geboten werden müsse, erst recht, falls die beiden Staaten koordiniert gegen das Atomwaffenarsenal der Vereinigten Staaten vorgehen würden, so das Extremszenario, das hier nordkoreanische oder iranische Kapazitäten nicht mal

mitberücksichtigt. Diese Forderungen lassen aber ausser Acht, dass dadurch ein kostspieliges atomares Wettrüsten in Gang gesetzt werden würde, das per se nicht zur Steigerung der eigenen Sicherheit beitragen würde.

Die Anstrengungen Chinas intensivierten sich in den letzten Jahren deutlich und es werden dort grosse Summen in die Modernisierung der Triade gesteckt. Prioritär sind dies neue ICBM-Raketensilos, mobile Abschussvorrichtungen, strategische Raketen-U-Boote des Typs 094 sowie ein neuer Langstreckenbomber mit Stealth-Eigenschaften. Dass diese chinesische Aufrüstung bisher durch keinerlei Rüstungskontrollverträge beschränkt wurde und China auch keine Anstalten machte, solche zu unterzeichnen, macht die Position gewisser USExponenten verständlicher.

Russland forciert die Modernisierung des eigenen strategischen und taktischen Atomarsenals. Darunter fallen verschiedene Typen von silobasierten und mobilen Interkontinentalraketen, rund 60 strategische Bomber der Typen Tu-95M und Tu-160M und neue ballistische Raketen-U-Boote der BorejKlasse. Verstärkt wird die Einführung und Entwicklung nuklearfähiger taktischer Kurzund Mittelstreckenraketen wie auch Marschflugkörper und Hyperschallwaffen vorangetrieben. So hat beispielsweise der Iskander-Komplex, sowohl konventionell wie nuklear bestückbar, seine Zielgenauigkeit im Angriffskrieg gegen die Ukraine unter Beweis stellt – gegen militärische wie zivile Ziele. Mit dem Ausbau dieser Kapazitäten seit 2014 wurden etablierte Rüstungskontrollvereinbarungen unterlaufen und verletzt, namentlich der INF-Vertrag, eine eigentliche Erfolgsstory in der Geschichte der Abrüstungsverhandlungen des Kalten Krieges. In

14 SICHERHEITSPOLITIK

«Bombers are visible»: Bis zu 100 B-21 «Raider» werden neben den modernisierten B-52 den flexibelsten Teil der nuklearen Abschreckungskomponente bilden. Bild: twz

Das ballistische Kurzstreckensystem Iskander-M kann mit nuklearen wie konventionellen Sprengköpfen ausgerüstet werden. Drills mit diesen Waffensystemen wurden von Wladimir Putin im Mai angekündigt. Bild: twz

den 1980er-Jahren ausgehandelt, besiegelte dieser Abrüstungsvertrag die Abschaffung einer ganzen Kategorie nuklearer Raketen und sorgte in Europa noch vor dem Fall der Mauer für eine merkliche Entspannung. Die eingangs erläuterte Anspielung Wladimir Putins, wonach Russland über einzigartige Fähigkeiten verfüge, bezieht sich auf das angebliche Vorhandensein von weltraumgestützten Atomwaffen sowie Hyperschallwaffen. Noch können diese Behauptungen mit Vorsicht genossen werden, die Entwicklungssprünge der entsprechenden Waffentechnologie scheinen aber in diese Richtung hinzudeuten, sowohl in Russland wie auch in China.

Die nukleare Logik auf dem Prüfstand

Diese nukleare Tripolarität stellt die Vereinigten Staaten vor neue und zusätzliche Herausforderungen, die womöglich nach einer neuen nuklearen Doktrin verlangen, denn die nukleare Logik des Kalten Krieges muss angesichts der neuen Situation überdacht werden. Zu der veränderten Sicher-

heitslandschaft gesellen sich zudem moderne konventionelle und weitreichende Waffensysteme, militärische Operationen im Cyberraum und neue nukleare Akteure. Momentan zielt das US-Atomarsenal gemäss der eigenen Doktrin ausschliesslich auf die vermuteten gegnerischen Abschussbasen, Häfen und Flugplätze («counterforce-only doctrine»), dies vor dem Hintergedanken eines dadurch möglicherweise limitierten nuklearen Schlagabtauschs. Um die Abschreckungswirkung und strategische Ambiguität zu erhöhen, wird von den Hardlinern auch hier ein Umdenken gefordert: Zivile Ballungszentren sollten wieder ins Visier genommen werden («countervalue doctrine»). Eine solche Rhetorik erinnert stark an den Kalten Krieg der späten 1950er- und 1960er-Jahre. Für Stimmen, die eine Wiederaufnahme der Rüstungskontrollbegrenzungen fordern, auch unter Einschluss von China, fehlt in der aktuell angespannten Lage das Gehör.

NUKLEARE TRIADE

Aus der Sicht der Vereinigten Staaten bildet das Atomwaffenarsenal die Grundlage und das Fundament ihrer eigenen Verteidigung und Sicherheit, auch derjenigen ihrer Verbündeten. Es ist dieser Nuklearschirm − so die feste Überzeugung −, der seit sechs Jahrzehnten daneben auch Europa und somit die Schweiz schützt und gemäss vieler Militärs und Politiker in Washington nichts an seiner abschreckenden Wirkung einbüssen darf, gerade in angespannten Zeiten des nuklearen Säbelrasselns des Kremls. Die dort öffentlichkeitswirksam zelebrierte Zurschaustellung des Atomarsenals anlässlich der Militärparade am 9. Mai, gepaart mit Bereitschaftsübungen der taktischen Raketentruppen, zielte dabei psychologisch geschickt auf die Ängste der Menschen in Westeuropa ab. Es ist eben jene Wahrnehmung der Gegenseite, die durch die Aufrechterhaltung von glaubwürdigen eigenen Abschreckungsfähigkeiten beeinflusst wird. Der damalige stellvertretende Vorsitzende des Vereinigten US-Generalstabs, General Paul Selva, drückte dies 2018 treffend aus: «We believe the triad is foundational to deterrence. It is not about how we see the triad, it is how our potential adverseries view the triad.» Diese Aussage ist folglich ein Beleg dafür, dass Nuklearwaffen primär politische Waffen sind und militärisch nur einen beschränkten Wert haben.

Oberleutnant a D Thomas Bachmann M.Sc., M.A. thomas.bachmann@asmz.ch 8132 Hinteregg

Die nukleare Triade bezieht sich auf die drei primären Bestandteile der nuklearen Abschreckung eines Landes: stationäre oder mobile interkontinentale ballistische Raketen (ICBMs: Intercontinental Ballistic Missiles), U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBMs: Sea Launched Ballistic Missiles) und strategische Langstreckenbomber, die mit Marschflugkörpern oder Freifallbomben bestückt sind. Diese drei Elemente sollen sicherstellen, dass ein Land in der Lage ist, einen nuklearen Gegenschlag durchzuführen, falls es angegriffen wird, und damit potenzielle Angreifer abschrecken.

Die Idee hinter der Triade ist, dass sie unterschiedliche Startplattformen und Einsatzmöglichkeiten bietet, was die Überlebensfähigkeit und Wirksamkeit der nuklearen Abschreckung erhöht. Selbst wenn eine dieser nuklearen Komponenten ausfällt oder neutralisiert würde, könnten die beiden anderen Pfeiler die Glaubwürdigkeit der Abschreckung mittels eines Zweitschlages aufrechterhalten. Momentan verfügen einzig die USA, Russland und China über Trägersysteme, die den Anspruch der nuklearen Triade erfüllen können. Frankreich verfügt sowohl über luftals auch U-Boot-gestützte Nuklearwaffen, während sich Grossbritannien ganz auf die vier Unterseeboote der Vanguard-Klasse verlässt, die jeweils mit 16 Trident-Raketen aus US-amerikanischer Produktion bewaffnet sind.

ASMZ 15 Allgemeine Schweizer Militärzeitschrift 06/2024

Bundesrat setzt weiter auf den Atomwaffensperrvertrag

2021 trat der im Rahmen der UNO verhandelte Kernwaffenverbotsvertrag in Kraft. Der Bundesrat will diesem weiterhin nicht beitreten. Er erachtet den Schweizer Einsatz für eine Welt ohne Kernwaffen im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags als zielführender.

Christian Brändli

1958 machte der Bundesrat eine Schweizer Atombombe zum Thema. Und die Schweizer Bevölkerung sprach sich darauf gegen ein Atomwaffenverbot aus. Dieses Zeiten sind längst vorbei, auch wenn erst 1988 mit der Auflösung des Arbeitsausschusses das Kernwaffenprogramm der Schweiz beendet wurde. 1995 stimmte die Schweiz der unbefristeten Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags (NPT) zu, dem sie 1977 beigetreten war. Dieser sieht ein vollständiges Verbot von Atomtests und ein effizientes Überprüfungssystem vor. 1996 erfolgte auch die Zusage zum umfassenden Atomteststoppabkommen.

Ende März nun beschloss der Bundesrat, auch in Zukunft alleine auf den Atomwaffensperrvertrag zu setzen. Zur Diskussion stand eine Neupositionierung zum 2021 in Kraft getretenen Kernwaffenverbotsvertrag (TPNW). Wie schon 2018 und 2019 kam die Landesregierung aber zum Schluss, dem TPNW nicht beizutreten.

Für eine atomwaffenfreie Welt

In seiner aktuellen aussenpolitischen Strategie spricht sich der Bundesrat unmissverständlich für eine nuklearwaffenfreie Welt aus. Der Einsatz von Kernwaffen wäre mit dem humanitären Völkerrecht «kaum vereinbar», findet er. Entsprechend äusserte sich die Schweiz auch im UNO-Sicherheitsrat und erklärte, dass ein Atomkrieg keine Gewinner kennen würde und darum auch niemals geführt werden dürfe. Wie der Bundesrat festhält, werde die Frage, wie das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt realisiert werden könne, auch hierzulande kontrovers diskutiert. Deshalb liess er seine früheren Entscheidungsgrundlagen zum TPNW durch eine interdepartementale Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem EDA, VBS, UVEK und dem WBF umfassend aktualisieren und nahm darauf basierend eine erneute Beurteilung vor.

In den Bericht flossen neu die sicherheitspolitischen Entwicklungen seit 2018, die Erkenntnisse aus der NPT-Überprüfungskonferenz sowie die Einschätzungen externer Experten mit ein. Mit dem Postulat Dittli (22.3800) forderte das Parlament auch einen spezifischen Bericht zu den aussenund sicherheitspolitischen Auswirkungen eines allfälligen TPNW-Beitritts, namentlich vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine und dessen Folgen für die Sicherheitsarchitektur Europas.

Verschlechterte Sicherheitslage

In seiner Sitzung vom 27. März nahm der Bundesrat den Bericht der Arbeitsgruppe zur Kenntnis und verabschiedete den Bericht in Erfüllung des Postulats 22.3800. Auf der Grundlage dieser zwei Berichte kam die Landesregierung zum Schluss, «dass es derzeit keinen Bedarf für einen Richtungswechsel gibt». Der Bundesrat ist überzeugt, dass ein TPNW-Beitritt im gegenwärtigen internationalen Umfeld, in welchem mit einem neuen Krieg in Europa sicherheitspolitische Aspekte wieder in den Vordergrund gerückt sind, nicht im Interesse der Schweiz liegt.

In den Augen des Bundesrats ist die Wirkung des TPNW weiterhin «als gering» einzustufen, weil er von den Atomwaffenbesitzern, aber auch von fast allen westlichen und europäischen Ländern, nicht anerkannt werde. «Eine Welt ohne Kernwaffen kann aber nur mit und nicht gegen die Besitzerstaaten erreicht werden», betont der Bundesrat. Auch wenn die nukleare Abrüstung derzeit stocke und gar gegenläufige Tendenzen aufweise, werde die Schweiz weiterhin einfordern, dass die betroffenen Staaten ihren Abrüstungsverpflichtungen nachkommen.

Viele Länder bei Atomwaffensperrvertrag dabei

Im Rahmen der «Strategie Rüstungskontrolle und Abrüstung 2022–2025» setzt sich der Bundesrat für die Eindämmung der nuklearen Risiken und die Entwicklung von verifizierbaren künftigen Abrüstungsverträgen ein. «Der NPT ist der Eckpfeiler der nuklearen Rüstungskontrolle und der globalen Sicherheitsarchitektur. Die Schweiz setzt sich aktiv für die Stärkung dieser Architektur ein», unterstreicht der Bundesrat. So ist der Atomwaffensperrvertrag (NPT) von 191 Mitgliedsstaaten unterzeichnet worden, darunter auch die Kernwaffenstaaten USA, Russland, China, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

Demgegenüber ist der 2021 in Kraft getretene Kernwaffenverbotsvertrag (TPNW) bis heute erst von 70 Staaten ratifiziert worden. Unter anderem sind ihm die Kernwaffenbesitzer und die mit ihnen verbündeten Staaten bisher nicht beigetreten. Der TPNW wurde 2017 in der UNO verhandelt. Er enthält ein umfassendes und ausdrückliches Verbot für Kernwaffen, verbietet also den Einsatz, die Androhung des Einsatzes, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb, den Besitz, die Stationierung, die Weitergabe sowie Tests von Kernwaffen und die Unterstützung dieser verbotenen Tätigkeiten.

Major a D Christian Brändli Chefredaktor ASMZ christian.braendli@asmz.ch 8607 Seegräben

16 SICHERHEITSPOLITIK

Als Waffenträger für die Schweizer Atombomben wurde 1960 die Mirage III Dassault auserkoren. Die letzten Exemplare dieses Jets wurden 2003 ausgemustert. Bild: Peter Lewis, VBS

Länder ohne Atomwaffen könnten Kriegsschauplätze werden

Zwei mächtige Gruppen konkurrieren in Ostasien: hier die USA mit ihren Alliierten, dort Russland, China und Nordkorea. Die USA stationieren eine Spezialeinheit auf Taiwan und verstärken ihr Bündnis mit Japan. China und Nordkorea bauen ihre Nukleararsenale aus.

Seit Ende des letzten Jahres kursiert das Gerücht, dass Japans Premierminister Kishida im Frühling 2024 Nordkorea besuchen werde (Stand Anfang April). Nordkorea hat in den letzten Jahren viele Personen entführt. Bestätigt sind zwölf, die Dunkelziffer könnte aber bei über 800 liegen. Nun sollen möglicherweise gerade einmal zwei Personen freigegeben werden und zudem würde Nordkorea mit Japan diplomatische Beziehungen aufnehmen. Als Gegenleistung erhielte Nordkorea von Japan rund 50 Milliarden US-Dollar als Wirtschaftshilfe. Gemäss dem Gerücht sei eine Person ein ehemals in Japan wohnender Nordkoreaner und die andere ein ehemaliges Waisenkind. Nordkorea legte das Angebot schon vor längerer Zeit vor, aber die vorherigen Regierungen Japans lehnten es ab, weil sie sämtliche entführten Japaner zurückwollten und erst nach der Lösung dieses Kernpunktes gewillt waren, diplomatische Beziehungen zu knüpfen. Kishidas unvernünftige Entscheidung, falls sie realisiert wird, erfolgt wahrscheinlich auf Druck der Biden-Regierung, die vor der Präsidentschaftswahl im November einen aussenpolitischen Erfolg vorzeigen will. Kishida seinerseits erwartet damit wohl auch eine Verbesserung seiner Popularität. Die Zustimmungsrate lag Anfang April unter 20 Prozent.

Nordkorea und China rüsten nuklear auf

Nordkorea feuerte im Jahr 2022 70 Kurzstreckenraketen ab, was die höchste je erreichte Zahl darstellt. Machthaber Kim Jong-un äusserte Ende 2022, dass sein Land 2023 auf eine massive Produktionszunahme der taktischen Nuklearwaffen abziele. Er nahm die Strukturveränderung in der Weltpolitik wahr und bekräftigte die Wichtigkeit der Stärkung des Militärs, um gegen die Allianz der USA, Südkoreas und Japans zu bestehen.

Auch China beschleunigte seine nukleare Aufrüstung und produzierte 2022 vermutlich 60 Atomsprengköpfe. Damit würde es nun insgesamt über rund 410 Atomsprengköpfe verfügen. Es wird erwartet, dass der Ausbau weitergeht und die Zahl bis 2030 auf schätzungsweise über 1000 ansteigt. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges nützt China die Situation aus, um die flaue Wirtschaft mittels einträglicher Beziehungen zu Russland anzukurbeln. Es besteht eine Koexistenz zwischen Russland und China. Nordkorea profitiert auch von der situationsbedingten geopolitischen Lage. Der dritthöchste Politiker Chinas besuchte Anfang April Nordkorea. Er und sein nordkoreanischer Kollege kündigten die Vertiefung der strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern an.

Realität oder Illusion der nuklearen Abschreckung

Der renommierte russische Wissenschaftler Sergej Karaganov befand, dass westliche Politiker dank des relativen Friedens während der vergangenen 75 Jahre die Schrecken des Krieges vergessen und sogar die Angst vor Atomwaffen verloren hätten. Angesichts der Gefahr eines dritten Weltkrieges liessen die westlichen Politiker die Lage unverantwortlich eskalieren.

Die Verlässlichkeit des US-Atomschildes wird ausserdem bestritten. Die Gefahr einer nuklearen Eskalation müsse deswegen wieder wahrgenommen werden. In seinem im Juni 2023 veröffentlichten Bericht erläuterte Karaganov die Wichtigkeit eines Atomwaffeneinsatzes als Notwendigkeit trotz schwieriger Entscheidungsfindung, um die weitere Eskalation der Lage (nämlich den dritten Weltkrieg) zu vermeiden. Es ist möglich, dass sein Bericht reine Propaganda darstellt. Es gibt aber trotzdem definitiv keinen Grund zur Zurückweisung seiner These.

Strategiewechsel Chinas?

In Taiwan ist eine Spezialeinheit der US-Armee stationiert, um das taiwanesische Militär zu trainieren. Der Personalbestand der Einheit stieg gemäss einem Bericht von rund 30 im Jahr 2022 auf 100 Mann im Jahr 2023.

Der chinesische Präsident Xi Jinping beendet seine aktuelle Amtszeit 2027. Um sich eine weitere Amtszeit zu sichern, wolle er, gerüchteweise, vor dem Beginn der neuen Amtszeit (März 2028) Taiwan erobern. Ob China bis 2027 bereit ist, gegen die USA zu kämpfen, hängt auch davon ab, wie die USA die Macht ihrer Streitkräfte einsetzen und ihre wirtschaftlichen Einflüsse auf die Welt ausüben. China als Nuklearmacht ist noch

Neun Länder haben nukleare Sprengköpfe in ihrem Waffenarsenal.

ASMZ 17 06/2024 SICHERHEITSPOLITIK

Kumiko Ahr

Land Operative Nuklearsprengköpfe Total (Januar 2023) Total (Januar 2022) USA 3708 5244 5428 Russland 4489 5889 5977 UK 225 225 225 Frankreich 290 290 290 China 410 410 350 Indien 164 164 160 Pakistan 170 170 165 Israel 90 90 90 Nordkorea 30 30 20

Bild:

Hiroshima for Global Peace, bearbeitet von der Autorin

weit entfernt von den USA und Russland und baut deswegen sein Atomwaffenarsenal aus. Im Unterschied zu den USA und Russland deklariert China den «Verzicht auf den Ersteinsatz» von Atomwaffen und ruft andere Nuklearmächte zur Übernahme dieser Politik auf. Sobald das Land Russland und die USA einholt, könnte es diese Politik revidieren. China baute diskret die Zahl der Nuklearraketen mit kürzerer und mittlerer Reichweite aus, während die USA und Russland wegen des INF-Vertrags (Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag, 2019 aufgelöst) ihre entsprechenden Arsenale (boden-/landgestützt) vernichteten.

China steht folglich gegenwärtig mit dieser Raketenklasse vor den USA und macht auch seine Intention sichtbar, eine Nuklearmacht analog den USA und Russland zu werden. Der Versuch Chinas zur Eroberung von Taiwan mit militärischer Gewalt vor der Erreichung dieser Kompetenzfähigkeit ist anscheinend ohne äusserst ungewöhnlichen Grund unvernünftig.

Der Kalte Krieg in Ostasien

Südkoreas Verteidigungsbudget nimmt im Jahr 2024 zu und dürfte 4,2 Prozent höher als im letzten Jahr liegen. Es will so der Bedrohung Nordkoreas effizienter begegnen. Die regierende Partei Südkoreas verlor bei der Parlamentswahl im April massiv, trotzdem bleibe die Aussen- und Sicherheitspolitik angeblich unverändert. Südkorea, aber auch Japan verstärken ihre Bündnisse mit den USA, während China und Russland

mit Nordkorea strategische Beziehungen pflegen. Die Lage ist ein Spiegelbild des Kalten Krieges.

Beim Treffen des russischen und chinesischen Aussenministers in Peking warnten Russland und China die NATO vor einer Expansion in die Asien-Pazifik-Region. Da die NATO im letzten Sommer Japan, Australien, Südkorea und Neuseeland zum NATO-Gipfel eingeladen hatte, sind sie auch dieses Jahr wieder eingeladen.

Nach dem Beginn des Krieges in Gaza greifen Jemens Huthis seit Mitte November 2023 die das Rote Meer passierenden Schiffe an, um Israels Angriffen in Gaza Einhalt zu gebieten. Die Huthi-Rebellen verkündeten aber, dass sie nicht auf chinesische und russische Schiffe zielen würden. Der Schiffsverkehr wird anstatt durch den Suez-Kanal nun um das Kap der Guten Hoffnung an Afrikas Südspitze zum Umweg gezwungen, was die Frachtkosten um ungefähr das Dreifache ansteigen liess im Vergleich zu vor dem Krieg. Als Folge davon leiden die Lieferketten und die Wirtschaft in Europa und Asien. Der nördliche Seeweg entlang Russlands Küste wäre vor allem zwischen Europa und Ostasien optimal.

In einer gemeinsamen Erklärung beim Gipfeltreffen von Biden und Kishida im April 2024 wurde die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den in Japan stationierten US-Streitkräften und den Streitkräften Japans erwähnt. Die militärischen Einrichtungen Japans werden dem Bericht zufolge den US-Streitkräften in Japan ohne bürokratische Prozesse zur Verfügung ge-

An der Militärparade zum 70. Jahrestag der Volksrepublik China wurde auch die Dongfeng-41Nuklearrakete gezeigt.

Bild: China Military

stellt, und die Streitkräfte Japans könnten im Ernstfall unter Umständen dem US Indo-Pacific Command unterstellt werden. Japan setzt seine Souveränität ohne Wissen des Volkes aufs Spiel.

Im Gegensatz zu China und Nordkorea leiden Taiwan, Südkorea und Japan unter teuer gewordener Energie, was als Industrie- und Exportländer direkt den Wohlstand des Landes beeinflusst. Selbst wenn die Containment-Politik (Eindämmung) der USA und ihrer Alliierten gegen China und Nordkorea Erfolg hätte, werden die Energieprobleme in der Region kaum gelöst.

Die USA vermeiden einen direkten Krieg gegen China oder Russland. Somit rücken Länder ohne Atomwaffen als potenzielle Kriegsschauplätze in den Vordergrund. Solange Nordkorea die USA atomar nicht beträchtlich bedrohen kann, kann auch Nordkorea nicht als Kriegsschauplatz ausgeschlossen werden. Taiwan und Nordkorea werden öfters als Hotspots in Ostasien erwähnt. Aber es besteht auch ein Konfliktpotenzial zwischen China und Japan. Premierminister Kishida bekundete wiederholt, dass die heutige Ukraine das morgige Ostasien sein könnte. Je nachdem wie man seinen Satz versteht, könnte er damit Japan meinen.

Kumiko Ahr-Okutomo Dr. phil. Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut für Strategische Studien 8041 Zürich

18

SICHERHEITSPOLITIK

Das militärische Genie

Krieg ist das Gebiet des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten. Und dennoch gibt es entscheidende Erfolgsfaktoren. Carl von Clausewitz hat fünf herausragende Eigenschaften herausgefiltert, welche das militärische Genie ausmachen.

Matthias Kuster

Krieg ist die wohl komplexeste menschliche Tätigkeit überhaupt, da der Erfolg im Krieg von einer Vielzahl von sich stets verändernden Faktoren abhängt, die sich gegenseitig in unberechenbarer Weise beeinflussen. Krieg ist also das Gebiet des Zufalls und der Wahrscheinlichkeiten.1 Der berühmt-berüchtigte Nebel des Krieges hat sich bis heute trotz KI, Cyber, Aufklärungsmittel und sozialen Medien nicht gelichtet, wie der aktuelle Ukraine-Krieg deutlich belegt. Das heutige Umfeld, in dem Kriege stattfinden, wird als VUCA-Welt bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein englisches Akronym, bestehend aus den Begriffen volatility (Unbeständigkeit), uncertainty (Unsicherheit), complexity (Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Diese Merkmale verhindern eine mathematische Berechnung der Dauer und des Ausgangs eines Krieges (auch wenn es immer wieder versucht wird!). Zu dieser Ungewissheit gesellen sich die Friktion im Krieg, verstanden als erschwerende Umstände, sowie die vielfältigen Gefahren für Leib und Leben der Soldaten.

Wegen der hierarchisch geprägten Führungskultur in den Armeen spielen die Fähigkeiten des militärischen Chefs für den Erfolg oder Misserfolg eine entscheidende Rolle. Die Kernaufgabe eines jeden militärischen Chefs besteht darin, den Einsatz der ihm unterstellten Mittel und Verbände im Kampf derart geschickt zu koordinieren, dass er damit ein Maximum an Wirkung auf den Gegner erzielt. Vereinfacht ausgedrückt muss er befähigt sein, die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zum Einsatz zu bringen.

Die Kriegstheorie wie die Kriegsgeschichte setzten sich denn auch immer wieder mit den Anforderungen an den militärischen Chef auseinander. Carl von Clausewitz (1780–1831), der herausragende Militärtheoretiker aus Preussen, analysierte diese Anforderungen in seinem epochalen Werk

«Vom Kriege» umfassend. Napoleon Bonaparte (1769–1821), eines der wenigen militärischen Genies der Kriegsgeschichte, diente Carl von Clausewitz als hervorragendes Studienobjekt (Clausewitz bezeichnete ihn gar als Kriegsgott).

Basierend auf seinen Ausführungen in «Vom Kriege» lassen sich fünf herausragende Eigenschaften herausfiltern, welche das militärische Genie ausmachen. Diese fünf Eigenschaften seien kurz dargestellt und erläutert. Jedem Kapitel werden dabei Zitate aus «Vom Kriege» vorangestellt.

Kühnheit

So glauben wir denn, dass ohne Kühnheit kein ausgezeichneter Feldherr zu denken ist, d. h. dass ein solcher nie aus einem Menschen werden kann, dem diese Kraft des Gemütes nicht angeboren ist, die wir also als die erste Bedingung einer solchen Laufbahn ansehen. […]2 Sooft die Kühnheit auf die Zaghaftigkeit trifft, hat sie notwendig die Wahrscheinlich-

keit des Erfolges für sich, weil Zaghaftigkeit schon ein verlorenes Gleichgewicht ist.3 Um im Krieg bestehen und die darin vorherrschenden Gefahren bewältigen zu können, ist die Kühnheit die wichtigste Eigenschaft; Clausewitz nennt sie die «erste Bedingung» des militärischen Führers. Kühnheit setzt sich zusammen aus dem Mut, verstanden als Kraft des Gemüts, und dem Verstand, verstanden als Kraft des Geistes. Massgebend ist dabei die richtige Mischung. Überwiegt der Mut, nimmt Leichtsinn überhand, überwiegt dagegen der Verstand, sind Zaghaftigkeit und Passivität die Folge. Clausewitz widmet dieser Eigenschaft ein ganzes Kapitel in seinem Werk «Vom Kriege».

In langen Friedensperioden verkümmert die Kühnheit der militärischen Chefs, da mutiges Handeln weder von der Politik noch von der Gesellschaft gefragt ist. Dies gilt heute mit Blick auf den Einfluss der Medien in besonderem Masse. Kriegertypen sind schlicht nicht gefragt, was insbesondere auch für die Verhältnisse in der Schweiz gilt; Kühnheit ist jedenfalls keine typisch schweizerische Eigenschaft. Entsprechend wird sie in der Armee weder gefördert noch geschult.

Clausewitz weist als profunder Kenner der militärischen Seele auf einen Umstand hin, der bis heute unverändert gültig ist: Je höher wir in den Führerstellen hinaufsteigen, um so mehr wird Geist, Verstand und Einsicht in der Tätigkeit vorherrschend, um so mehr wird also die Kühnheit, welche eine Eigenschaft des Gemütes ist, zurückgedrängt, und darum finden wir sie in den höchsten Stellen so selten, aber um so bewunderungswürdiger ist sie auch dann. Eine durch vorherrschenden Geist geleitete Kühnheit ist der Stempel des Helden, diese Kühnheit besteht nicht im Wagen gegen die Natur der Dinge, in einer plumpen Verletzung des Wahrscheinlichkeitsgesetzes, sondern in der kräftigen Unterstützung jenes höheren Kalküls, den das Genie, der Takt des Urteils in Blitzesschnelle und nur halb bewusst durchlaufen hat, wenn er seine Wahl trifft.4