7 minute read

La matière

Matière : /nom féminin/

Matériau travaillé dans une œuvre ; pâte picturale.. Substance particulière dont est faite une chose et connaissable par ses propriétés

Advertisement

La matière

Photo personnelle_Chapelle, Bernardo Bader, Vorarlberg_2016

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

Enfin, une dernière notion, pour ne citer qu’elle, peut etre évoquer quand nous cherchons à étudier les rapports entre l’homme et l’architecture, est la notion de matière.

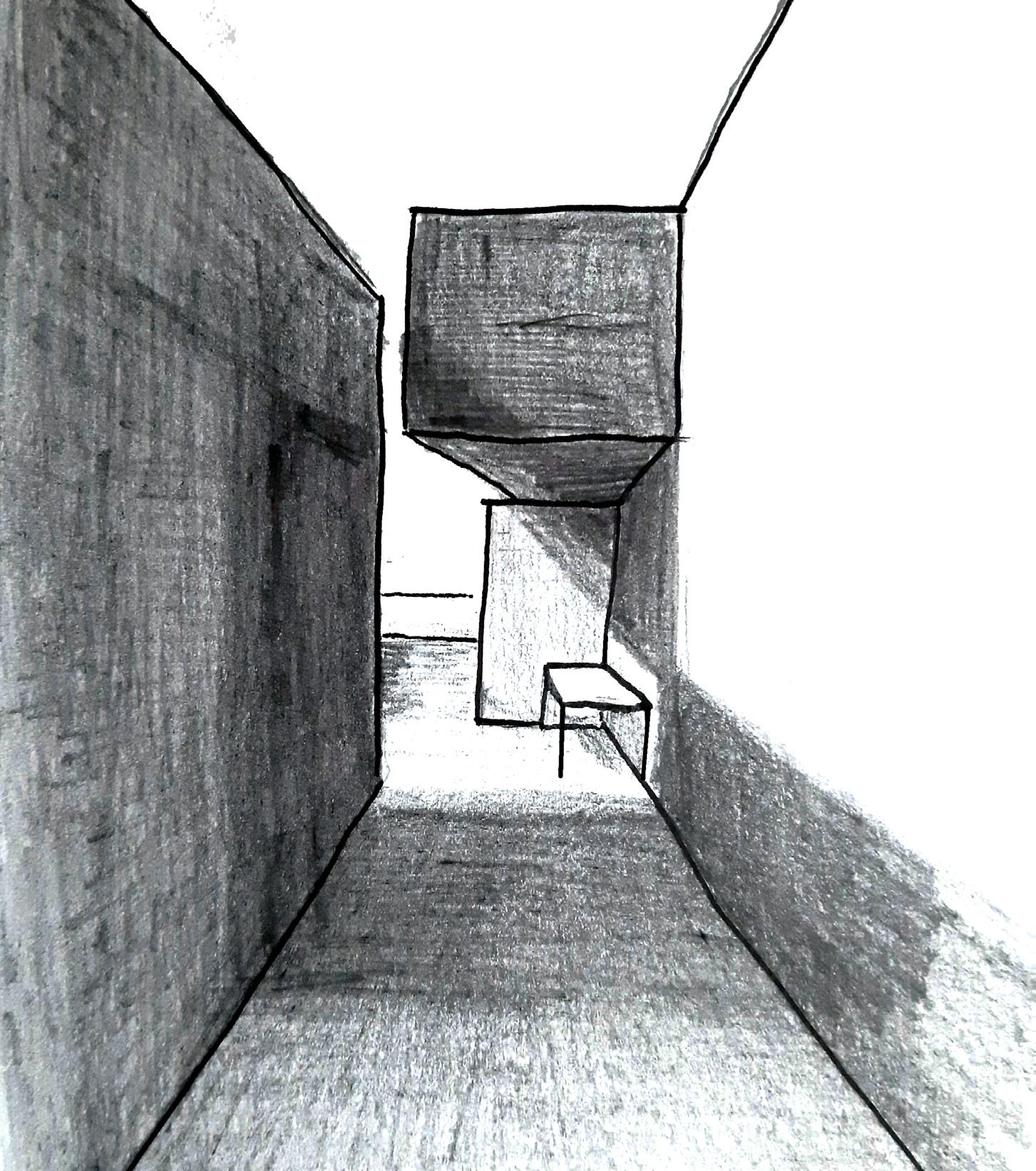

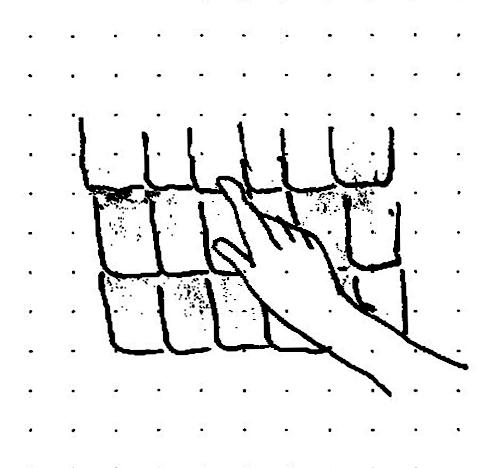

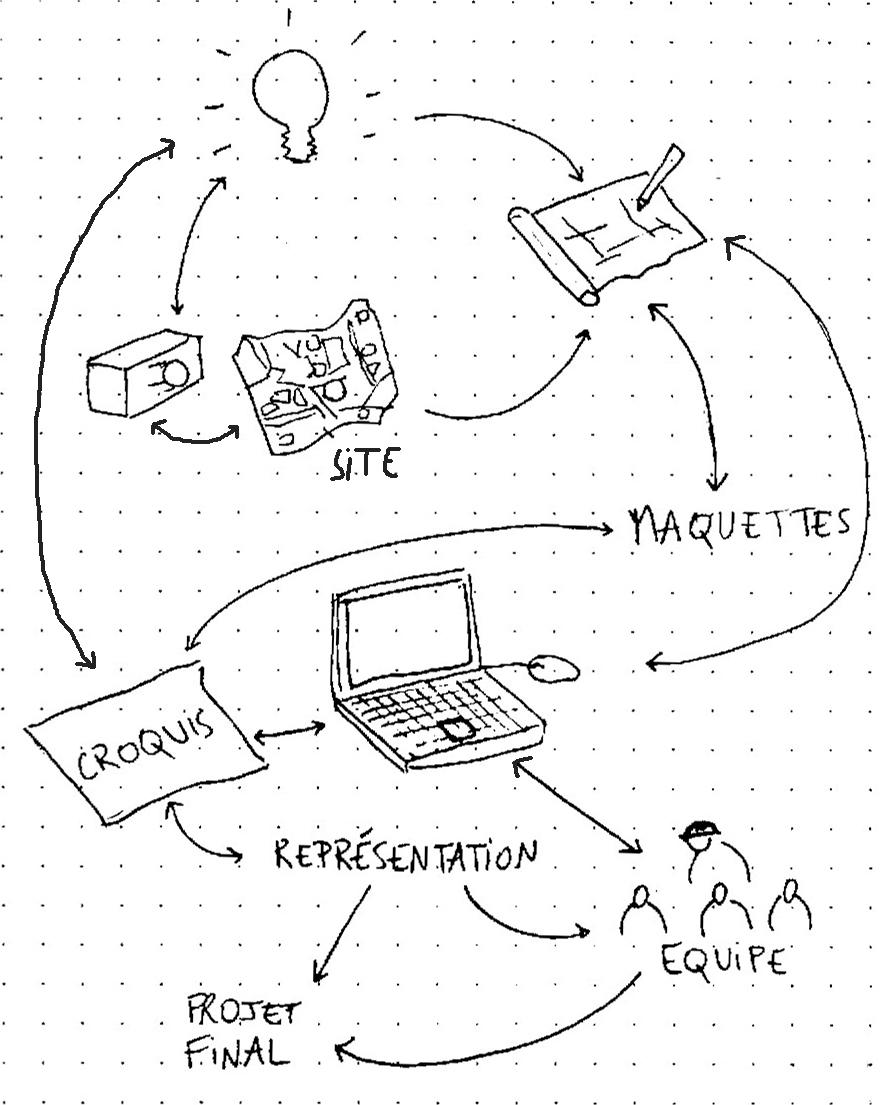

Le toucher est un sens essentiel pour l’architecte, car c’est celui en rapport directe avec son outils de travail : sa main. La main de l’architecte est ce par quoi il exprime ses idées et ressent, touche et expérimente l’architecture qu’il visite ou conçoit. Que ce soit le crayon ou la souris de son ordinateur, la main permet à l’architecte de représenter ce qu’il imagine. L’importance du toucher lors du processus de conception, se traduit également dans la nécessité de la vision 3D et du toucher de cette 3D avec la maquette. Sentir la lame de cutter sur la plaque de carton, réfléchir au différents types d’assemblages des différentes matières ou encore avoir un aperçu des lumières dans l’espace.

Durant des visites c’est également par un toucher instinctif que l’architecte va découvrir les projets. Toucher les traces laissées par la banche du béton, toucher le calepinage de la pierre ou encore l’enchevêtrement des bardeaux de bois d’un bardage. En visitant, nous nous rendons compte des proportions voulu et prenons conscience de la sensation que la matière va procurer au visiteur. Ce respect et travail de la matière se traduit d’autant plus avec les architectes constructeurs qui mettent en avant la matière à la fois par la structure et pas le traitement du détail.

Cette approche de la matière se retrouve par exemple chez Bernardo Bader, où une attention particulière est accordée à l’environnement naturel et l’essence du matériau. Reflétant alors une tradition historique et culturelle des régions où sont construites ces bâtiments, un dialogue s’instaure entre la nature et l’architecture.

La matière

Avec la chapelle Salgenreute à Krumbach, Bader utilise des bardeaux de bois créant ainsi une protections par des écailles dont l’atmosphère par la couleur des façades, évolue avec le temps (soleil, pluie...).

La notion de matière est assez récente car elle a longtemps été rétrogradée derrière la forme. La matérialité s’est vue alors réinterroger par les théories de l’art et de l’architecture du 20e siècle, comme nous le montre Zumthor dans Penser l’architecture en faisant référence aux travaux de Joseph Beuys. L’objectif n’est pas de découvrir de nouvelle matière amis de maitriser, respecter et introduire de nouvelles façons de manier les matières en les réfléchissant dans le temps.

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

Photo personnelle_Bienvenue chez Aalto_Finlande_Septembre 2019

La matière

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

Conclusion

Conclusion

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

En entamant des études d’architecture chacun a son histoire, son passé et ses références pour voir le monde (sa propre paire de lunette en quelque sorte). Durant nos études, on nous apprend des connaissances fondamentales communes à tous (histoire de l’architecture, histoire de l’art, théorie de l’architecture...) des techniques de représentations élémentaires ou encore des outils que nous sommes tous supposés connaitre.

Selon Alvaro Siza, « l’apprentissage en architecture signifie exactement « élargir son champs de référence » » en ce sens l’étudiant en architecture doit être acteur de son propre apprentissage par le biais des rencontres, de visites ou de lectures.

Nous évoluons dans des ateliers aux orientations diverses, nous nous créons des affinités avec certains grands maîtres ou théories et apprenons à nous découvrir en même temps que nous appréhendons l’architecture. Un nouveau monde s’ouvre à nous et une nouvelle perception de notre entourage se crée. On ne peut plus marcher dans la rue sans faire attention à ces corniches ou au dessin de la place, essayer de trouver les intentions de l’architecte derrière chaque poteaux ou pierres construites.

L’architecture serait selon Goethe, « de la musique figée » et l’architecte, tel un chef d’orchestre serait celui qui a les connaissances sur l’ensemble du projet. Il sait ce qu’il dessine, qui va le construire et comment ce sera construit pour orienter dès les premières phases d’esquisse son projet suivant tel ou tel système constructive. Il lui ait alors nécessaire d’acquérir d’immense quantité de connaissances et d’apprendre des anciens qui avant lui ont expérimenté, appris et construit.

Conclusion

Tous ces fondamentaux, références ou encore expériences, que j’ai appris à utiliser, créer et dessiner au fil de mes années de licence d’architecture ne m’ont pas appris à « faire de l’architecture ». Ils m’ont ouvert les yeux sur le monde qui nous entourent et sa beauté.

Les intentions des grands architectes n’étaient de faire de l’architecture mais de tout simplement créer des espaces, des lieux qui rendent heureux et créer une sphère de bien être pour les hommes en répondant à leur besoin (un château fort n’est pas fait pour procurer du bonheur mais répondre au besoin de protection de l’envahisseur et donc par un sentiment de sécurité un cadre de bonheur) .

Ces notions de bonheur et de bien-être sont ce que nous devons offrir aux hommes. De ce que j’ai compris de ma licence en architecture, c’est que le but n’est pas de faire le plus beau bâtiment pour la beauté de celui-ci mais bien pour l’homme, pour l’usager ou le touriste de passage. L’architecture marque l’histoire du passage de l’homme qui est lui-même marqué par l’architecture. L’objectif de l’architecture serait alors de penser comment va vivre l’usager, ce qui va pouvoir lui procurer du bonheur ou tout du moins de la satisfaction et de l’apaisement. Comment l’utilisateur va vivre.

Enfin, aujourd’hui retraçant ma licence à travers divers projets, je me retrouve en troisième année à collecter de nombreuses connaissances tout en doutant. En effet la troisième année est l’année du doute car c’est normalement l’année où on arrive au milieu de notre parcours pour devenir architecte.

Selon moi l’hypothèse assumant qu’on ne devient architecte que vers l’âge de 60 ans une fois que nous avons connu beaucoup d’aventures autres que nos 5 ans d’études, est une hypothèse qui n’est

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

plus à vérifier. L’ouverture sur le monde et sur les gens est essentielle. Dans cette hypothèse l’architecture se formerait grâce à l’expérience, la connaissance et les rencontres. Il est ainsi facile de citer de grands architectes dont on reconnaît également leur immense connaissance qui ont animé leur processus de conception : F.L. Wright, M.V.D.R, Kahn...

Ainsi le fait d’avoir fait cette année mon premier stage en agence m’a permis de prendre conscience du métier d’architecte. Malgré les discours de certains de mes enseignants sur les différents problèmes qui animent leur vie en agence, j’avais du mal à réaliser tout ce que cela pouvait impliquer. La partie de conception sur le calque qui agite pourtant nos semaines de travail à l’école ne représente qu’une infime partie du travail de l’architecte dans son agence.

Cependant le constat est assez facile : le métier d’architecte est fait d’activités que personne ne nous apprend en école d’architecture. Peu de nos projets sont réellement mis en place et nous sommes très éloignés de toutes notions juridiques ou financières.

Le doute s’installe alors dans la pertinence de nos études et surtout dans l’efficacité de notre formation. Serai-je une bonne architecte ? Serai-je architecte ? Serai-je légitime à un tel poste ? Est-ce le moment d’arrêter et de changer de filière ? Ainsi même si je songe au métier d’architecte depuis longtemps et que je suis persuadée de vouloir faire ça plus tard, je me pose énormément de questions. Aujourd’hui, nous sommes à mi-parcours de nos études, mais sommes-nous à mi-parcours de devenir architecte ? Sommes-nous prêts ?

Néanmoins, le doute permet d’avancer. Il est aujourd’hui trop tard pour faire demi-tour sur notre parcours sans avoir d’énormes regrets. Les différents doutes ne sont rien face à tout ce que ces études nous

Conclusion

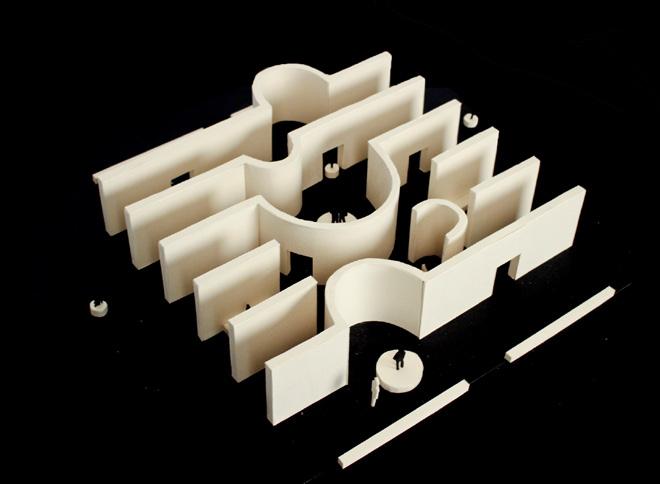

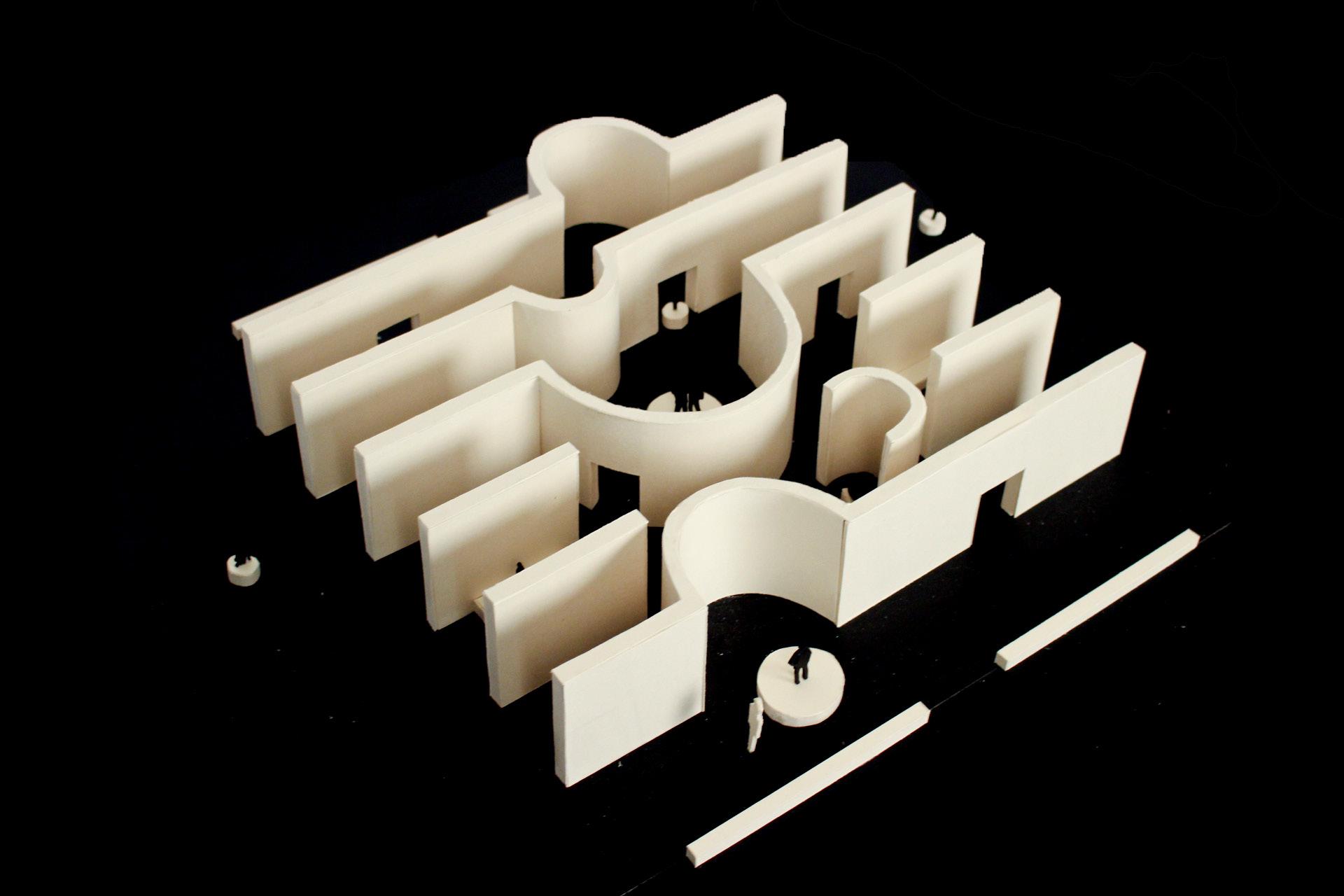

Maquette 20e de S4_2019_Equipement public DB-850_Binome L. MACAIGNE

Architecture : de l’apprentissage à l’usager

apportent. Cette satisfaction du travail bien fait, d’une maquette finis, de la lame de cutter sur le carton bois, de l’effervescence qui ressort des séance de débats pour créer des lieux ou des espaces qui ont du sens.

En troisième année, même si beaucoup d’étudiants doutent de ce qu’ils sont en train de faire et de savoir ce qu’ils vont pouvoir faire l’année prochaine (Erasmus, changement d’école, césure, stage...) ; nous arrivons à un stade de nos études où près de 90% des personnes présentes, sont passionnées par ce qu’ils font. Cela nous permet donc de débattre, d’échanger et de dessiner sur ce qui nous plaît : notre projet. Chacun peut donner son avis et apporter à l’autre une nouvelle perspective ou nouvelle approche du projet tout en ayant tous les mêmes notions élémentaires. Ce sont alors nos expériences personnelles qui finissent par définir notre travail et nos dessins.

Conclusion

Photo personnelle_Bibliothèque université d’architecture de Porto_A. SIZA_avril 2019

Architecture : de l’apprentissage à l’usager