La revista de FACMA. Edición N°88| Septiembre-Octubre 2025

La revista de FACMA. Edición N°88| Septiembre-Octubre 2025

Los próximos meses la estrella de los campos serán las pulverizadoras, que buscarán defender el rinde. En esta nota, algunos puntos centrales a tener en cuenta para poner a punto los equipos, fierros y humanos, y elegir bien los momentos.

FICHA TÉCNICA: Radiografía del nuevo cabezal girasolero Ombú CG. Secretos y beneficios de este nuevo producto que busca mejorar la calidad de cosecha. 12 24 32

ACTUALIDAD: Apostillas y estimaciones sobre la presente campaña de granos gruesos. Más maíz y girasol, pero menos soja y sorgo. A esperar y rezar.

MAQUINARIA:

Todo lo que dejó la Cumbre de la maquinaria agrícola mundial realizada en Argentina con la digitalización y la Inteligencia Artificial como bandera. ”.

Organización que surge de la unión y los intereses comunes de seis asociaciones y centros de contratistas rurales diseminados en la geografía de nuestro país. SUMARIO

Junto a los que trabajan la tierra. La revista que llega de forma directa a su máquina, a su casilla, a su campo.

4100 SOCIOS ACTIVOS 73% DE LAS LABORES para la producción granaria del país son realizadas por contratistas rurales

Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas Fray Luis Beltrán 1949 - (S2170) Casilda | Provincia de Santa Fe | Argentina. Tel. 0054 - (03464) - 422541 | 425358 | 426234 info@agrocontratistas.com.ar www.facma.com.ar

Director: Nicolás Médico

Editor: Juan Ignacio Martínez Dodda Corrección y notas: Marina Quiroga Comercial: Agustín Bruzoni | agustin@chajamkt.com.ar . 01167624365

Web | www.revistaagrocontratistas.com Instagram | agrocontratistas Facebook | Agrocontratistas Twitter | AC_FACMA

MOMENTO CÚLMINE

Los próximos meses la estrella de los campos serán las pulverizadoras, que buscarán defender el rinde. En esta nota, algunos puntos centrales a tener en cuenta para poner a punto los equipos, fierros y humanos, y elegir bien los momentos.

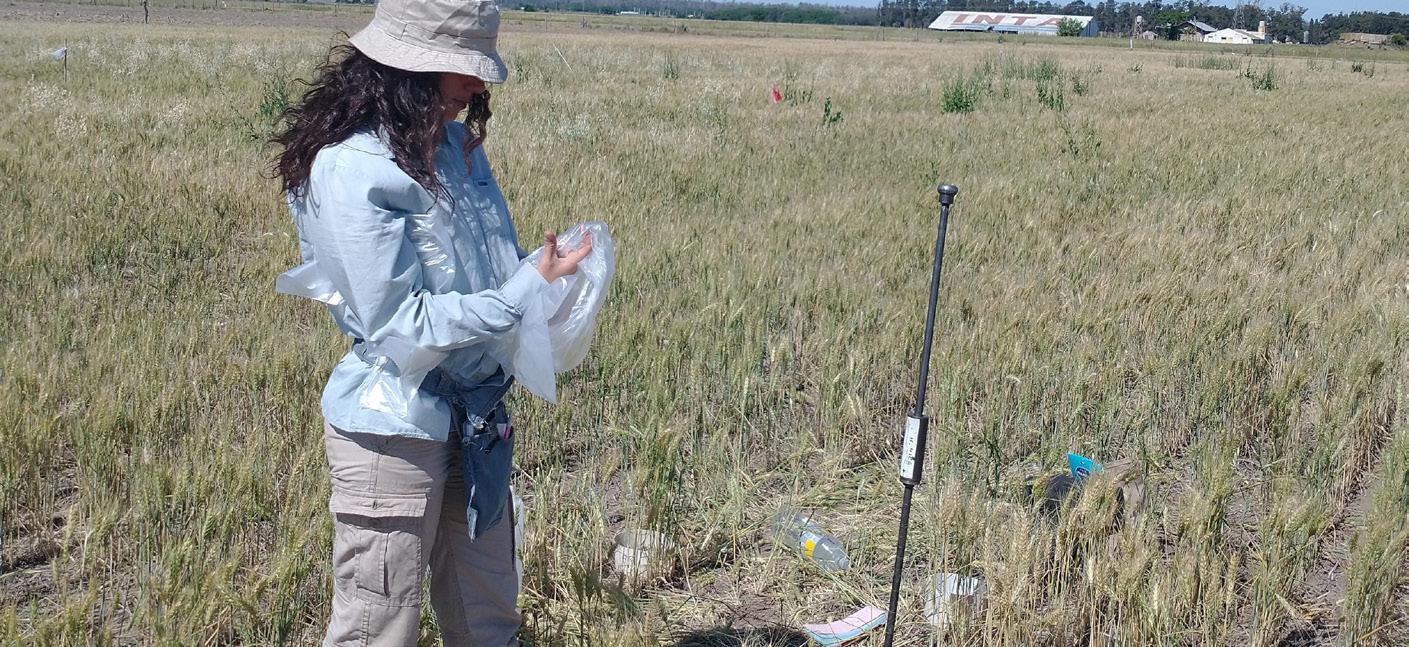

Más vale estar prevenido y alerta, preparar todo con tiempo, revisar boquillas, balances y tener todo a punto para salir al campo con la pulverizadora. No estamos todavía en momento de hacer los trabajos pero siempre es bueno estar prevenido para cuando bichos y enfermedades aparezcan. En esta nota, repasamos algunos puntos a tener en cuenta para que cada gota llegue a su destino. Entendida como la capacidad de aprovechar los recursos al máximo, la eficiencia es un factor clave a tener en cuenta a la hora de realizar las diversas actividades productivas. En este sentido, un equipo de especialistas del INTA evaluó las herramientas disponibles y cómo ajustar las boquillas para mitigar la deriva.

De acuerdo con Gerardo Masia, investigador del Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del INTA Castelar, “los equipos de pulverización desempeñan un papel

fundamental en la distribución efectiva de los insumos químicos para combatir plagas y enfermedades”. Según señaló el especialista, “uno de los desafíos más importantes es evitar la deriva y pérdida de eficiencia en la aplicación”.

Con el objetivo de generar información para la toma de decisiones, el equipo del Laboratorio de Protección de Cultivos del Instituto de Ingeniería Rural evaluó en 2024 dos modelos de boquillas de abanico plano, en los modelos XR (rango extendido) y TTI (espejo inducidas por aire) de la firma Teejet.

Las condiciones cambian, por eso hay que ir evaluándolas a lo largo del día y hacer los ajustes.

“Las boquillas XR se caracterizan por generar gotas finas, mientras que las TTI producen gotas ultra gruesas, según la información del fabricante”, especificó Masia.

“Durante el estudio, se observó que, en el caso de las boquillas XR, el aumento de la presión de trabajo resultó en valores de deriva superiores en comparación con presiones más bajas. Además, al analizar los caudales de forma independiente de la presión, se encontró que el modelo XR 110-03 logró reducir la deriva en comparación con su contraparte, el modelo 110-02”, detalló el especialista del INTA. Por otro lado, en el caso de las boquillas TTI, se encontró que el menor valor de deriva se obtuvo con la mayor presión de trabajo. “Esto sugiere que la velocidad de las gotas podría tener una influencia mayor que el tamaño de las mismas en la reducción de la deriva”, resumió Masia.

Así es que, como resultado del estudio, se demostró que, independientemente de las presiones evaluadas, las boquillas TTI generan menores valo -

res de deriva en comparación con las boquillas XR. Y agregó: “Esto presenta una ventaja significativa en el control de malezas, especialmente cuando se utilizan herbicidas sistémicos, ya que las gotas gruesas y ultra gruesas mostraron una eficacia similar a las gotas finas y medias en las pulverizaciones”. Además de considerar las herramientas más aptas para la aplicación, para reducir la deriva es “clave” -señaló Masiaconsiderar otros aspectos tales como las condiciones ambientales adversas como son altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento.

A la par, el investigador subrayó la importancia de que los operadores tengan los elementos de protección personal y colectivos. Además, es importante el mantenimiento mecánico rutinario que se le hace al equipo de aplicación: la calibración del equipo pulverizador en forma frecuente. “Es decir, se debe realizar una revisión de filtros, revisión de boquillas pulverizadoras, su estado, limpieza, reparar alguna cuestión así del equipo propiamente dicho”, puntualizó Masia.

Y concluyó: “Es importante ser flexible y considerar las diferentes técnicas de aplicación según cada situación en particular”, la limitante fuerte se da por las condiciones ambientales en el momento de realizar esa aplicación.

El experto Ramiro Cid, del INTA, repasa ocho consejos básicos para tener en cuenta. Hay muchas cuestiones que deben constituir el punto de partida de una pulverización eficiente. Y vale la pena repasarlas, ahora que se viene una época clave para este tipo de trabajos. Por ejemplo, revisar bien el estado del cultivo, el entorno del lugar, si hay colmenas o árboles cerca, las condiciones atmosféricas, si hay viento y su intensidad. Y más...

Todos estos temas forman parte de un punto de partida básico para una pulverización eficiente. “Durante el día, las condiciones y el entorno pueden ir cambiando; por eso, es necesario detenerse a evaluar cómo se está haciendo el trabajo y qué tipo de ajustes hay que realizar”, recomienda Ra -

miro Cid, reconocido especialista del INTA en tecnologías de aplicación de fitosanitarios. Una correcta planificación y ejecución de la mano de herramientas de agricultura digital permitirá ser más eficientes durante el proceso. La tecnología digital agrícola es, sin dudas, un gran aliado para llevar a cabo esas tareas de manera correcta.

1- Todas las aplicaciones son diferentes

El primer paso del imprescindible menú de buenas prácticas agrícolas parte del concepto de que “todas las aplicaciones son distintas”, como dice Cid.

“Nunca se repite una misma condición, porque el cultivo es diferente o porque se encuentra en otro estadío (con el índice de masa foliar mucho más grande) o porque van cambiando las condiciones meteorológicas a lo largo del día. Los contextos siempre tienen diferencias”, sostiene.

Con eso en mente, dice que uno de los grandes problemas que hay que evitar es el que cometen “muchos aplicadores, que se largan a la mañana con determinada pastilla, presión

y velocidad de trabajo, y las mantienen durante todo el día, cuando las condiciones climáticas y del sitio cambian, y es necesario hacer ajustes”. Para esto, desde FieldView, por ejemplo, recomiendan utilizar el pronóstico del tiempo personalizado para las coordenadas específicas de un lote. Es una funcionalidad del software agrícola de la marca que permite conocer la probabilidad de lluvia, la velocidad del viento y otras condiciones importantes del tiempo.

2- Determinar claramente el objetivo

El segundo punto en el que Cid hace hincapié consiste en determinar el objetivo del trabajo a realizar. No es lo mismo pulverizar sobre un barbecho relativamente sencillo que tratar una enfermedad de fin de ciclo en soja. Cada una requiere una preparación diferente de la máquina. “En el caso de un barbecho, se puede trabajar con gotas grandes y caudales relativamente bajos, sin mayores riesgos de deriva”, dice Cid. “Pero -agrega- en el caso de una enfermedad de fin de ciclo en soja, la tarea se lleva a cabo sobre un cultivo muy cerrado, en el que la enfermedad no está arriba sino en el tercio medio o en el inferior de las plantas, por lo cual hay que preparar el equipo de manera diferente: aumentar los caudales y trabajar con gotas más finas, que implican un mayor riesgo de deriva”. En ese sentido, precisa que “hay que definir el objetivo, pero entendiendo por ello no solo el cultivo, sino el lugar al que se tiene que llegar con las gotas”.

3- La calidad del agua

El agua a utilizar debe ser ligeramente ácida, limpia, pura, cristalina y sin exceso de sales. “En la práctica, en la gran mayoría de nuestras zonas agrícolas, las aguas son malas o muy malas, porque son muy salinas o tienen un pH muy alto”, introduce Cid. Por eso, dice que “el agua se debe analizar, conocer su calidad y hacer la corrección correspondiente, porque el tipo de agua que se utiliza puede incidir muy claramente en la calidad de la pulverización”.

4- Determinar el momento

Un cuarto punto mencionado por Cid, que no siempre es tenido en cuenta, es hacer la pulverización en el momento oportuno. Como parámetro general, por ejemplo, en cuanto a las malezas, el momento ideal para controlarlas es cuando están en el estado de plántulas, antes de que crezcan en tamaño. Y para el caso de los insectos, cuando están en sus estadíos

juveniles, ya sean larvas o ninfas. “Esto implica un trabajo de monitoreo permanente de las plagas: lo ideal sería que lo hiciera alguien especializado, porque no es un trabajo fácil. Hay que saber, entre otras cosas, si conviene pulverizar o esperar, para no realizar pulverizaciones por si acaso, que generan un impacto económico y ambiental”, sostiene Cid.

“La pulverización es un proceso complejo, que requiere conocimiento, una necesaria capacitación”.

5- Capacitación del operador

El técnico del INTA destaca un quinto aspecto muy importante a la hora de hacer un buen trabajo, que es el entrenamiento del operador y el estado de la maquinaria.

“La pulverización es un proceso complejo, que requiere conocimiento, una necesaria capacitación, saber cómo afectan las condiciones meteoroló -

gicas, conceptos sobre el tamaño de gota, cómo se preparan las mezclas, a qué velocidad se puede trabajar, cuáles son las pautas legales de cada lugar, etc.”, enumera.

En este aspecto, Cid advierte que “no puede suceder que un aplicador comercial no conozca algunos fundamentos que son básicos, o que si un operario habitual se enferma se ponga a alguien que no está capacitado arriba de la máquina”.

6- Estado de la maquinaria

En cuanto a las condiciones del equipo propiamente dicho, el experto del INTA dice que “la pulverizadora es una excelente herramienta para los tratamientos fitosanitarios, pero no puede utilizarse si está en mal estado”. Para chequear que haga su trabajo correctamente, recomendó, además de los puntos anteriores, utilizar tarjetas hidro sensibles para certificar que efectivamente una aplicación llega a su objetivo.

“Es ideal contar con esa información en el momento, para mejorar la aplicación y realizar los ajustes que sean necesarios para tener una mejor cobertura de la gota”, señala.

7- Elección del producto a aplicar

La elección del producto fitosanitario que se aplicará sobre el barbecho o el cultivo de que se trate, también ingresa en el menú de decisiones centrales que hay que tomar, precisa el especialista.

“A veces se opta por lo más barato, pero no suele ser una buena decisión: si hay opciones de mejor calidad, aunque sea pagando un poco más, siempre lo devolverá en eficiencia y en protección del ambiente”, asegura Cid.

Esta tarea puede realizarse con los datos que aporta nuestra herramienta de agricultura digital, que se pueden almacenar y compartir fácilmente con los miembros del equipo de trabajo.

8- Equipo de protección

Nuevamente con los consejos de Cid, menciona que con cada equipo que venden, los fabricantes de pulverizadoras

entregan indumentaria de protección que no debería quedar “olvidada” en la cabina de la máquina o en la camioneta de apoyo. También es importante -recordó el experto del INTAreemplazar periódicamente el filtro de carbono que tiene la cabina de la máquina para impedir el ingreso de aire contaminado.

Si ese filtro no se cambia, se satura y el operario queda expuesto a respirar aire en un estado que no es el ideal.

“La pulverizadora es una excelente herramienta, pero no puede utilizarse si está en mal estado”.

Con la preparación que corresponde y también las ventajas que ahora ofrece la agricultura digital, con sus poderosas herramientas, el trabajo de pulverización se puede hacer cada vez de manera más eficiente. Pero antes de utilizarlas, o en el proceso de hacerlo, es clave tener en cuenta todos los consejos brindados en esta nota, para que la tarea se haga con la mayor eficiencia y, además, con el mayor cuidado ambiental.

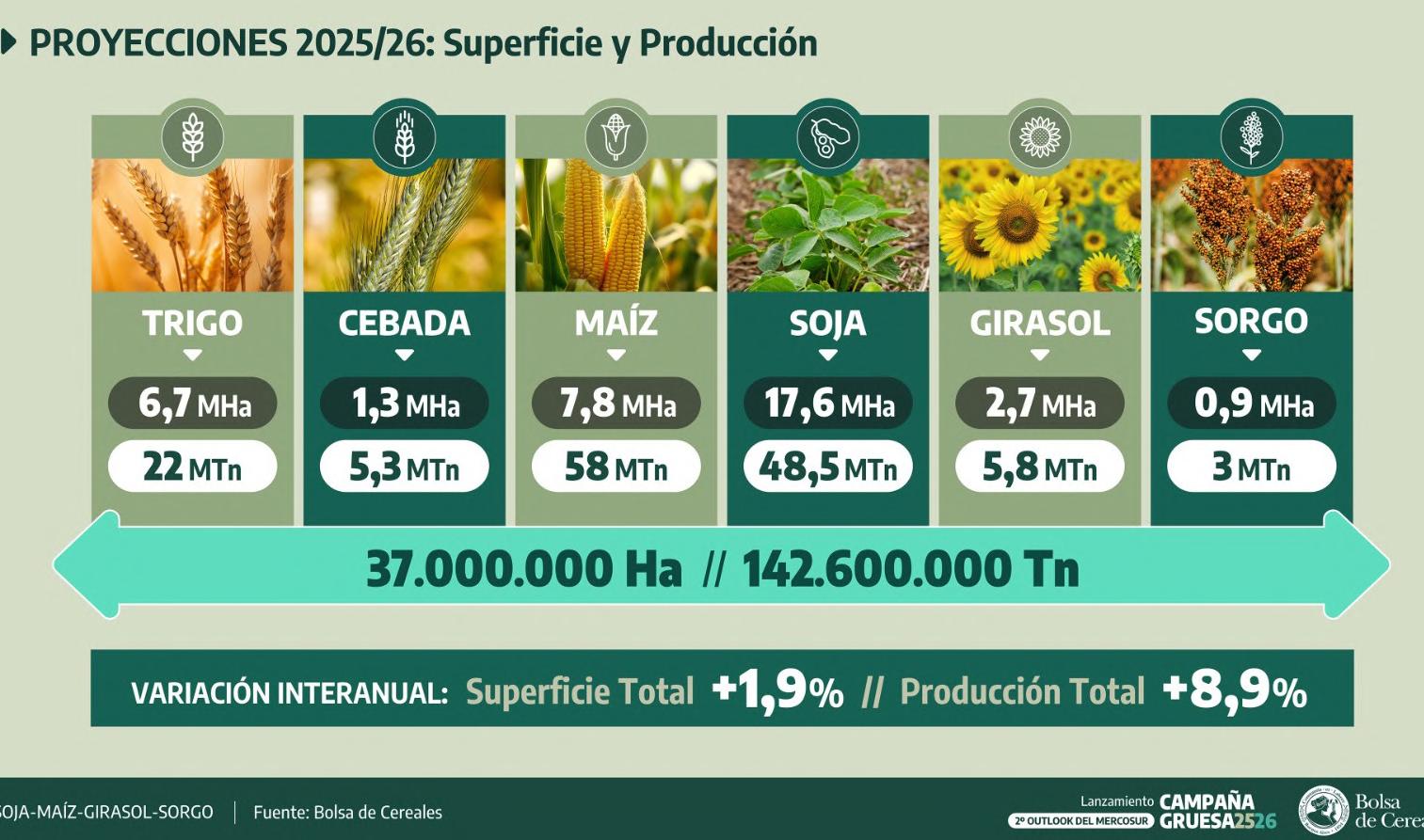

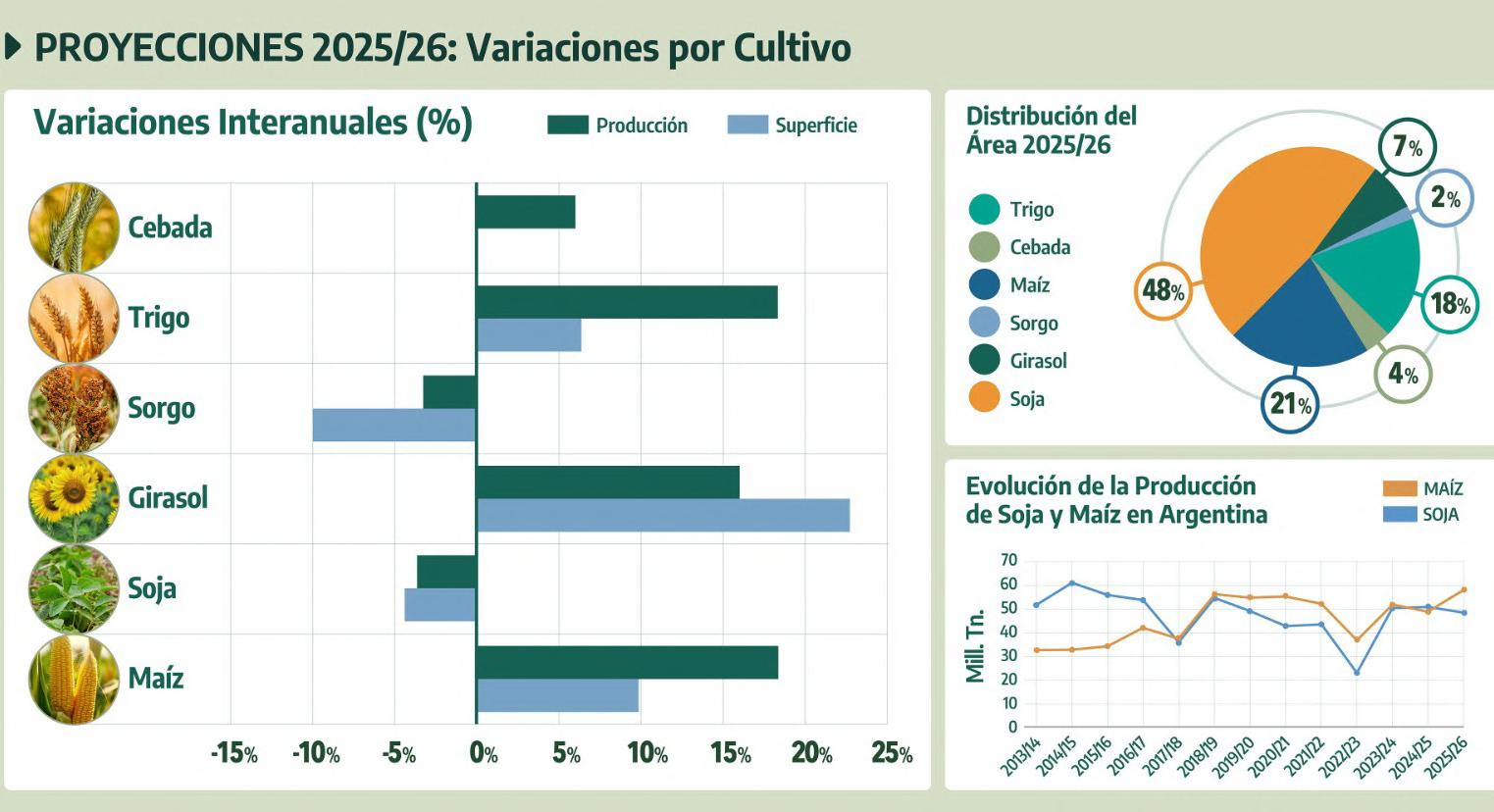

PERSPECTIVAS DE LA BOLSA DE CEREALES

Estiman casi 9% más de granos gruesos en 2025/26: mayor cantidad de maíz y girasol, menos soja y sorgo

Durante el lanzamiento de la Campaña Gruesa 2025/26, se presentaron las primeras estimaciones de producción, exportaciones y contribución de las cadenas agrícolas a la economía argentina para el nuevo ciclo productivo.

Según la Bolsa de Cereales, las proyecciones de producción de la cosecha gruesa 2025/26, son de un aumento del 18,4% en la producción de maíz y un 16% en girasol en relación con la campaña anterior. Sin embargo, se espera una caída del 3,6% en la producción de soja.

Con un escenario climático neutral a mediano plazo y con excelentes reservas hídricas. Frente a este panorama, la entidad expresó que la superficie destinada a los 4 principales cultivos de gruesa alcanzaría las 17,6 M/ha para soja (-4,3% en la comparación interanual); 7,8 M/ ha para maíz (9,9 % i.a); 2,7 M/ ha para girasol (22,7 % i.a) y 0,9 M/ha para sorgo (10% i.a).

Soja en foco

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) señala que “desde el punto de vista del análisis de los márgenes brutos y los costos continúa habiendo una presión impositiva enorme”, que le quita competitividad a la soja, que es 3 veces mayor que los derechos de exportación que tiene el maíz (26 y 9,5%, respectivamente)”.

Ese nivel de retenciones “saca del mercado a muchas zonas alejadas de los puertos con rendimientos medios, e inclusive hay neutralidad o una muy pequeña rentabilidad en la Zona Núcleo”, donde la soja

expresa su mayor potencial. Pese a esta merma interanual en el área, que interrumpe una tendencia de crecimiento en las últimas cuatro campañas, para la BC la superficie sembrada con soja sería la segunda más elevada de las últimas cinco campañas, superando el promedio de ese período (17 M/Ha). Para la BCR, con un rinde promedio estimado de 29,1 qq/ha, la producción sojera podría llegar a los 49 M/t.

Tecnología 1, políticas 0

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, destacó una mayor intención por parte de los productores de aplicar un alto nivel tecnológico en los cultivos, particularmente se mencionó un poten -

cial aumento de 8% en el caso de maíz con destino grano comercial. Dentro de las opciones que se vislumbran como de mayor énfasis se destacan la elección de material de siembra y el uso de fertilizantes.

En la apertura, Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, reiteró la postura histórica de la entidad, que es la más antigua del país: la firme convicción de que “los impuestos distorsivos sobre la producción deben ser eliminados”.

Aseguran que Argentina podría alcanzar con políticas estables las 155 Mt.

Asimismo, expresó que “Si bien la Bolsa comprende la situación macroeconómica y comparte el objetivo de equilibrio fiscal, y se ha manifestado a favor de reducciones temporales de las llamadas “retenciones a las exportaciones”, se subraya la necesidad de transitar hacia políticas

permanentes que eviten ganancias y pérdidas ajenas al devenir comercial del mercado de cereales y oleaginosas, y reclamó políticas previsibles y un horizonte de largo plazo para potenciar el desarrollo del sector y generar crecimiento para el país.

El titular de la Bolsa de Cereales valoró y apoyó varias políticas implementadas por el Gobierno Nacional, entre las que destacan: la eliminación de los múltiples tipos de cambio y de la brecha cambiaria; la eliminación de las restricciones cuantitativas a las exportaciones; la desburocratización del comercio, la política de inserción internacional y apertura de mercados, y el combate al flagelo de la inflación.

Marra hizo hincapié en la importancia del eficiente sistema comercial desarrollado por Argentina a lo largo de 171 años.

Este sistema, que incluye a las Bolsas, cámaras arbitrales y el Mercado de Futuro, conforma un “Mercado Institucional”

que: potencia la producción, facilita las transacciones y la logística; da publicidad a los precios y transacciones, democratiza la oferta y opera bajo modalidades que ofrecen seguridad jurídica e impositiva y que permite la trazabilidad ambiental de los cultivos para cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad.

En lo que respecta a las proyecciones de producción, se estima que la producción de maíz alcanzaría los 58 millones de toneladas (Mt); 48,5 Mt para soja; 5,8 Mt para girasol; y 3 Mt para sorgo, con rangos interanuales de 18,4%, -3,6%, 16% y -3,2 %, respectivamente.

Reclamaron “políticas previsibles y un horizonte de largo plazo para potenciar el desarrollo”.

Cabe destacar que las mismas estarán sujetas a la evolución de las precipitaciones

y las temperaturas durante la ventana de siembra y el periodo crítico para la definición del rendimiento de los cultivos.

Bajo este contexto, Ramiro Costa, economista jefe de la entidad, destacó que la producción proyectada de 142,6 millones de toneladas para la campaña 25/26 representa un aumento del 8,9% respecto a la campaña anterior.

El maíz alcanzaría una producción de 58 Mt, la soja 48,5 Mt, la proyección total es de 142,6 Mt.

A partir de esto, las exportaciones se incrementarían un 3,3%, alcanzando los 32.938 MUSD. Además, la recaudación fiscal consolidada que devenga la campaña sería de 12.905 MUSD (+6,5%) y el valor agregado alcanzaría los 43.237 MUSD

(+1,5%). Al respecto, Ramiro Costa menciono que, si bien el volumen de producción total proyectada es récord (con valores importantes para los cultivos de maíz y girasol) también lo es de área sembrada, este resultado obedece en gran parte a factores climáticos: “Nuestro país con más y mejor adopción de tecnología

podría alcanzar fácilmente los 155 millones de toneladas de producción, para lo cual es requisito fundamental la adopción de políticas estables y de largo plazo que tiendan a una reducción de la carga impositiva como lo expreso el Presidente de la Bolsa en sus palabras”. Por ahora, falta, pero la base está.

Lucas Grosso, de la zona de San Vicente, junto a su hermano Sergio, continúan el legado que les dejaron su abuelo y su padre. Su abuelo era mecánico de la empresa Senor. Compró una cosechadora y así empezó entre 1960/65. Su papá era chico y único hijo, así es como Lucas, al fallecer su padre con tan solo 30 años, continúa con esos pasos de familia entre fierros y en el campo. Hoy, ya trabaja con su hermano, uno más en logística, otro en la máquina.

1. ¿ALGUNA ANÉCDOTA?

Somos tres varones, el más chico es ingeniero Químico. Y los tres tenemos hijas mujeres. Cuando nosotros nos hagamos a un costado, me parece que se termina la empresa familiar… jaja!

2. ¿QUÉ GENERACIÓN DE CONTRATISTA SON?

Somos la tercera generación, cuando mi papá arrancó con mi abuelo era chiquito, y ahora seguimos nosotros con el mismo rubro.

3 . ¿A QUÉ EDAD MANEJARON LA PRIMER MÁQUINA?

No me acuerdo a qué edad, pero con mis hermanos nacimos en esto.

“Es muy difícil, pero acá estamos metiéndole lo mejor que podemos”

4. ¿CUÁL ES TU TAREA PREFERIDA COMO CONTRATISTA?

Estar arriba de la camioneta, organizando el trabajo y llevando adelante todo, mi hermano está arriba de la cosechadora.

5. ¿CUÁL ES EL CULTIVO PREFERIDO?

Nosotros vamos al centro de la provincia de Buenos Aires, ahí hacemos muy buenos trigos, muy buena cosecha gruesa de soja y maíz, el trigo es muy lindo trabajarlo, y soja también.

6 . ¿SERIES? ¿PELÍCULAS?

Me gusta mirar televisión, pero no soy de sentarme a poner películas nuevas. Me gustan canales como History Channel, Discovery o de deportes.

7. ¿QUÉ DEPORTE TE GUSTA?

Me apasiona el rugby, en esta localidad se juega al rugby. Jugamos desde muy chiquitos.

8 . ¿QUÉ TE GUSTA HACER UN DÍA DE LLUVIA EN PLENA COSECHA?

Se descansa y si no, se trabaja en mantenimiento y limpieza.

9. SI PUDIERAS VIAJAR SIN LÍMITE DE DINERO ¿A DÓNDE TE IRÍAS, QUÉ LUGAR TE GUSTARÍA CONOCER?

¿Viaje? ¡Qué pregunta rara! Jaja… Me gustaría conocer toda Argentina y otros paisajes y culturas.

10. ¿TÚ LUGAR EN EL MUNDO?

Mi pueblo. Estamos 3 o 4 meses afuera y me gusta volver. No lo cambio por nada.

11. ¿USAS REDES SOCIALES? ¿CUÁLES?

No soy de publicar en Redes sociales, sí quizá mirar contenidos en redes.

11. ¿TU COLOR DE MÁQUINA PREFERIDO?

Verde, tenemos John Deere. 12. ¿SOS FELÍZ COMO CONTRATISTA?

Tenemos clientes con quienes trabajamos desde los ’90. “Cosechamos granos y también amistad”, como decía mi papá. Nos gusta involucrarnos con las demás personas. Son los dueños del cereal con el que trabajamos pero es lindo quedarnos con la buena relación que tenemos.

13. ¿QUÉ DESAFÍO TENÉS COMO CONTRATISTA?

¿El desafío? ¡Este país! Un país donde las políticas no son claras, te cambia el gobierno y te cambian el sistema cada 4 años. Nosotros no tenemos créditos que sirvan. Es muy difícil, pero acá estamos metiéndole, tratando de llevarlo lo mejor que podemos.

Es con aire forzado que mejora el flujo de granos hacia la trilla y reduce mermas por desgrane.

Una investigación del INTA Manfredi, Córdoba, comprobó que la incorporación de un sistema de aire forzado en la plataforma de la cosechadora mejora el flujo del material hacia la trilla y reduce las pérdidas por desgrane y vainas sueltas en soja. Esta nueva tecnología es clave para mejorar la eficiencia en cultivos de bajo porte y distribución irregular de plantas.

Con una superficie sembrada de 17,75 millones de hectáreas y rendimientos promedio de 27,4 quintales por hectárea (qq), el cultivo de soja en la Argentina se destacó en la campaña 2024/25 (aunque esta campaña, estiman, que habrá reducción de producción). Según estimaciones del INTA, en condiciones normales de cosecha en soja, el 70% de las pérdidas se producen en el cabezal y el 30% restante se va por cola de la cosechadora.

Para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas en la cosecha de soja, un equipo de investigación del INTA Manfredi, Córdoba, evaluó la incorporación de un sistema de aire

forzado Bravatec-Agro modelo Plenum, montado en el cabezal de la cosechadora.

“El desarrollo mostró una mejora notable en el flujo de ingreso del material al sistema de trilla, especialmente en condiciones donde el molinete convencional no logra acompañar en el corte de las plantas hacia un sinfín de alimentación o un sistema lonas”, explicó Diego Villarroel –especialista en agricultura de precisión del INTA Manfredi, Córdoba–. Además, destacó que se redujo visiblemente la acumulación de vainas sueltas y granos en la barra de corte, contribuyendo a una cosecha más eficiente. Según aseguró el especialista, en este ensayo se observó “una reducción del 54% en las pérdidas de cosecha que se dieron por plataforma, en comparación con un sistema tradicional”.

Por su parte, Fernando Ustarroz –especialista en valor agregado del INTA Manfredi, Córdoba– señaló que este trabajo es “solo el primer paso en una línea de investigación que

se propone evaluar esta tecnología en otros cultivos como garbanzo, arveja, trigo y cebada”. Además, ambos investigadores resaltaron la necesidad de estudiar su impacto en variables como consumo de combustible, capacidad operativa y calidad del grano cosechado. “La eficiencia en la cosecha es clave para mejorar la rentabilidad del productor y reducir las pérdidas a campo. Tecnologías como esta pueden marcar una diferencia significativa, especialmente en escenarios de cultivos complejos o condiciones adversas”, subrayó Villaroel.

El 70% de las pérdidas se producen en el cabezal y el 30% se va por la cola de la cosechadora.

El estudio se realizó sobre una soja de un rendimiento promedio de 26 qq y 14,2% de humedad, un cultivo de porte bajo y distribución desuniforme de plantas, condiciones que suelen acentuar las pérdidas durante la recolección. Para el ensayo, se utilizó una cosechadora equipada con una plataforma modificada de 35 pies y un sistema de aire forzado de fibra de carbono, compuesto por conductos que dirigen una corriente continua de aire sobre la barra de corte. En este esquema, para evaluar el impacto de la tecnología, se efectuaron diferentes mediciones de pérdidas, activando y desactivando el sistema soplador.

RAMIRO FARIAS, VENTAS DE AKRON

“Mi desafío es ofrecer las mejores condiciones comerciales y buena atención tanto en venta como en posventa”

1. ¿CUÁL ES TU TAREA DIARIA, COTIDIANA EN LA EMPRESA?

Comercial, vendedor. Buscar oportunidades de venta, hacer seguimiento a los prospectos y cerrar ventas.

2. ¿QUÉ DESTACARÍAS DE LO QUE HACÉS PARA MEJORAR Y FACILITAR EL CONTACTO CON LOS CLIENTES?

Buen seguimiento de los prospectos. Anotar el detalle de todas las consultas y una breve descripción de lo charlado con cada cliente.

3. ¿QUÉ RECOMENDACIÓN TÉCNICA HARÍAS SOBRE EL USO DE LOS PRODUCTOS QUE MÁS VENDE LA EMPRESA?

Depende de cada producto, pero siempre seguir las instrucciones de uso que se entrega con cada máquina, y en caso de dudas consultar antes de trabajar de manera errónea.

4. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA LA EMPRESA, EL SECTOR Y/O TU ACTIVIDAD PUNTUAL?

Ofrecer las mejores condiciones comerciales manteniendo la calidad de los productos y la buena atención al cliente, tanto en venta como en posventa.

Fuera del surco

1. ¿Una aplicación que uses mucho?

Whatsapp e Instagram.

2. ¿Una máquina? (Agrícola) Tolva Autodescargable AKRON.

3. ¿Una tecnología que cambió la forma de hacer las cosas en tu actividad?

La inteligencia artificial, tanto para productores como vendedores.

4. ¿Un hobbie? Fútbol.

5. ¿Qué otra profesión/actividad te hubiera gustado hacer si no estuvieras haciendo lo lo que trabajás hoy?

Ingeniero agrónomo o productor agropecuario.

AGRIEVOLUTION SUMMIT 2025

El país fue sede por primera vez del evento internacional más importante del sector, consolidando su liderazgo en innovación y sustentabilidad agroindustrial. Algunos de los temas, en esta nota.

Con gran expectativa y bajo una atmósfera de intercambio global, Argentina se convirtió en epicentro mundial de la maquinaria agrícola al organizar la octava edición del Agrievolution Summit en la ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a más de 30 especialistas de 13 países, marcando un hito al celebrarse por primera vez en territorio argentino y posicionando al país como referente en tecnología agropecuaria.

La cumbre, organizada en el Hotel Marriott, contó con la participación de autoridades nacionales, empresarios, investigadores y destacados referentes internacionales que, a lo largo de tres jornadas, debatirán sobre el futuro de la mecanización, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. La representación argentina se destacó especialmente en el reconocimiento de la FAO a su papel

pionero en tecnologías como la siembra directa y el almacenamiento en silobolsa, hoy adoptadas a nivel global.

“Es inspirador ver un grupo tan diverso de líderes del gobierno, de la industria, de la economía, del sector académico y sobre todo de la comunidad de productores”, expresó Charlie O´Brien, secretario general de Agrievolution, al dar inicio al evento. O´Brien remarcó el valor del diálogo internacional y la oportunidad de compartir experiencias e innovaciones que moldearán el futuro del agro.

Para quienes no están tan familiarizados con Agrievolution, explicó: “Somos una alianza global y reunimos organizaciones estratégicas de toda la cadena de valor. Defendemos el rol de la mecanización en la agricultura sostenible para el futuro de la alimentación. Hoy vamos a hablar sobre innovaciones, políticas y oportunidades que conforman el futuro de la agricultura. El diálogo es

jo del INTA, así como la experiencia brasileña y la expansión internacional de tecnologías de almacenamiento en bolsas plásticas, en el marco de una agenda enfocada en garantizar la seguridad alimentaria mundial.

vital y su participación lo hace aún más potente”. Alessandro Malavolti, CEO de AMA y presidente de Agrievolution, enfatizó la riqueza de perspectivas que confluyeron en la cumbre: “Tenemos avances de todas las regiones del mundo, Europa, África, las Américas, todas con experiencias singulares y perspectivas. Vamos a ver los desafíos que los productores enfrentan todos los días”. Además, resaltó el fuerte arraigo de la agricultura en la identidad argentina y su rol pionero en prácticas de conservación y agricultura de precisión. En este sentido, aclaró: “Aquí en Argentina, la agricultura es más que una industria, es parte de la identidad nacional. Desde prácticas de agricultura de conservación y ser pionera en ello, hasta avances en mecanización y agricultura de precisión, Argentina representa un telón de fondo para nuestros debates”. Durante el encuentro, también se puso en valor el traba -

El Agrievolution Summit 2025 no solo refuerza la posición de Argentina en el escenario agroindustrial internacional, sino que además promueve el intercambio de conocimientos y el impulso de políticas públicas orientadas a la innovación y la sustentabilidad. Así, el país se consolida como modelo a seguir en la transformación tecnológica del campo y en la construcción de un futuro agroalimentario más eficiente e inclusivo.

Voz argentina

Durante su intervención, Enrique Bertini, presidente de CAFMA, señaló que, de los 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro planeta, apenas 149 millones son tierra firme. “Y de esa tierra, solo

unos 15 millones de kilómetros cuadrados son realmente capaces de producir los alimentos que sostienen a toda la humanidad. Es decir, menos del 3%”, agregó.

Asimismo, remarcó que este simple cálculo revela la importancia y el deber de valorar, cuidar y administrar con responsabilidad esa franja tan pequeña y vital de la Tierra.

“Somos responsables de asistir técnicamente a los productores de alimentos haciendo más eficiente la producción y resguardando el planeta”, concluyó, al referirse al rol de los fabricantes de maquinarias agrícolas.

“Ser industrial es transformar y lograr hacer productos que mejoren la vida de las personas”.

Ser industrial es transformar y lograr hacer productos que mejoren la vida de las personas. En ese punto, el ADN industrial tiene mucho que ver con lo que se percibió en esta colaboración que queremos hacer junto con la FAO”.

Además, remarcó la importancia de generar seguridad alimentaria y captura de carbo -

no para el bien común: “El bien común es la suma de acciones que benefician a las personas y a la sociedad. Ese ambiente colaborativo es muy importante para mejorar la vida en la tierra y para dar ejemplo, porque estamos tratando de solucionar problemas de hambre donde hay conflictos bélicos. Eso es parte también del sentimiento de ser industrial, de nuestra pasión y de nuestro ADN como personas”.

“Estamos tratando de solucionar problemas de hambre donde hay conflictos bélicos”.

Durante la apertura del evento, también estuvieron presentes Nicolás Bronzovich, presidente del INTA; María Beatriz “Pilu” Giraudo, presidenta del SENASA; Marcelo Torres, presidente de AAPRESID; Emb. Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería; empresarios de la comunidad agroindustrial, referentes de entidades agropecuarias, autoridades del diario La Nación y del grupo Clarín, miembros del directorio de Exponenciar y periodistas de todo el país.

AGRIEVOLUTION SUMMIT BUENOS AIRES

Desafíos y oportunidades que enfrenta la mecanización agrícola mundial en un contexto de creciente demanda de alimentos, cambios climáticos y transformación digital.

Durante el último Agrievolution Summit de maquinaria agrícola mundial organizado en Buenos Aires, uno de los focos estuvo puesto en el futuro de la mecanización agrícola y la tecnología de la agricultura de precisión.

En este sentido, Andrew Olliver, presidente de la AEF (Fundación de Industrias Electrónicas en Agricultura) y Gerente Global de Productos de Tecnología Precisa de CNH (Case New Holland), compartió los estándares de comunicación, interoperabilidad y digitalización. Enfatizó la importancia de protocolos estandarizados como ISOBUS para garantizar la interoperabilidad entre maquinaria agrícola de diferentes marcas. Expresó que solo el 17% del parque de tractores argentino está preparado para ISOBUS, mientras que Brasil

alcanza un 23%, lo que retrasa la implementación de tecnologías colaborativas en campo.

También indicó que la AEF trabaja con fabricantes y asociaciones globales para democratizar el acceso a la digitalización, incluso en países con limitaciones estructurales. Y subrayó: “La conectividad entre implementos y tractores ya no es una opción: es una necesidad para hacer eficiente el ciclo de producción”.

En este sentido alertó que, sin interoperabilidad, la inteligencia artificial y el Big Data pierden valor porque no hay flujo ni calidad de datos.

En otras palabras, que toda la tecnología existente pueda utilizarse de manera abierta, sin importar la marca o el modelo de máquina que el agricultor posea. Además, que esta tecnología sea amigable para el

usuario y que los datos para conectar la flota estén disponibles en todo momento. Lograr la comunicación entre máquinas e implementos para la obtención de datos, ocupa el centro de la escena en la actualidad.

Advierten que sólo el 17% de los tractores argentinos está preparado para ISOBUS. En Brasil, el 23%.

Lo que se verá en un futuro de mediano plazo, son flotas autónomas a las que habrá que alimentar con prescripciones y podrán realizar el trabajo con la menor intervención humana posible.

“No se trata solo de que las máquinas trabajen bien, sino de que hablen el mismo idioma”, finalizó.

“Generar confianza”

Por su parte, Sergio Fernández, presidente de John Deere Argentina, comenzó interpelando sobre el objetivo de incrementar la producción de alimentos en un 50% para el año 2050 y se preguntó: ¿Hay recursos suficientes?

Hizo hincapié en que ante cada salto tecnológico lo más importante es generar confianza en el agricultor: “A lo largo de la historia, tenemos muchos ejemplos de la introducción de tecnología que requirió generar confianza en los agricultores”. Presentó el modelo de agricultura digital conectada, con sensores, conectividad, procesamiento de datos en tiempo real e inteligencia artificial.

En esta línea, señaló: “Con la IA y la automatización, la tecnología ahora toma decisiones y actúa en su nombre y hoy, con la autonomía, los agricultores necesitan confiar en que el tractor hará el trabajo por ellos”.

Agricultura abierta y colaborativa

El presidente de John Deere Argentina hizo referencia a la gestión remota y ordenes de trabajo, el procesamiento de los datos y el rol central de la conectividad. Las plataformas operativas abiertas permiten integrar máquinas de cualquier fabricante, generando prescripciones agronómicas por ambiente.

Máquinas integradas y conectadas que producen datos para tomar las mejores decisiones agronómicas y comerciales.

Explicó que ya hay cosechadoras con sensores que, cada 3 minutos, reconfiguran automáticamente parámetros de corte, trilla y limpieza para mantener calidad de grano y rendimiento.

Y las nuevas pulverizadoras inteligentes ya detectan malezas de

“La conectividad entre implementos y tractores ya no es una opción, sino una necesidad”.

6 mm a 20 km/h, permitiendo un ahorro del 70% de fitosanitarios.

También habló de tractores autónomos con cámaras 360°, que pueden operar 24/7 sin conductor y ser hasta un 30% más eficientes que los convencionales.

Compartió su visión del nuevo modelo de negocios con ventas de servicios por suscripción y sistemas integrados de soporte técnico continuo y un espacio colaborativo entre clientes, empresas, universidades, startups y gobierno.

Hacia el final, dijo: “La digitalización nos permite tomar decisiones planta por planta, surco por surco. Ya no gestionamos lotes, gestionamos plantas.”

Robótica y humanos

Por su parte, Austin Gellings, Director Senior de la Asociación de Fabricantes de Equipos de EE. UU (AEM) expuso sobre “El Futuro de la Mecanización y la Precisión Agrícola”. En ese contexto hizo referencia al estudio sobre “Beneficios de la Agricultura de Precisión en Estados Unidos” que cuantifica la eficiencia en las explotaciones agrícolas mediante el uso de tecnologías de agricultura de precisión en el país del norte. Austin, cuantifica el impacto de cinco tecnologías clave: Guiado automático, Control por secciones, Aplicación variable, Telemetría, Sistemas de riego inteligentes. Y los resultados para Estados Unidos, son contundentes: aumento del 5% en la producción anual de cultivos (y hasta +6% con adopción total); reducción de fertilizante aplicado en 4.000 millones de libras por año, con posibilidad de alcanzar 11.000 millones; ahorro del 15% en herbicidas, alcanzando hasta el 55% con pulverización

selectiva; disminución del 7% en el uso de combustible, con potencial del 14% y finalmente: ahorro de agua equivalente a 824.000 piletas olímpicas con eficiencia de riego. En dólares, estas tecnologías permiten ahorrar a un productor de 1.000 acres entre 66.000 y 120.000 USD/año, dependiendo de la combinación utilizada.

Austin cerró con una frase clave: “La robótica no reemplaza al humano, reemplaza tareas. La inteligencia artificial necesita al productor para tomar decisiones más inteligentes.”

Hacia una agricultura inteligente, conectada y autónoma Como síntesis del bloque representativo del congreso, por su temática específica, el moderador Ing. Agr. Hernán Ferrari, Coordinador del Grupo de Mecanización Agrícola de INTA, preguntó: ¿Llegaremos al 2050 con capacidad para alimentar a una población creciente si no incorporamos tecnología a escala?

Sin interoperabilidad, la IA y el Big Data pierden valor porque no hay flujo ni calidad de datos.

Y la conclusión deja temas claves que involucran a toda la comunidad agroindustrial y científica. Hay consenso unánime de que la única forma de lograr seguridad alimentaria sostenible es mediante agricultura inteligente, conectada, autónoma y colaborativa.

El rol de la interoperabilidad ya no es una opción, sino el piso mínimo para que la IA pueda trabajar con datos rea -

les, actualizados y útiles. El fabricante cambia radicalmente, desde vender fierros a gestionar datos y ofrecer servicios inteligentes en red. Sumado a esto, una reconfiguración del modelo de contratistas, que deberán incorporar

INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA SALUDABLE

Cómo

Cubrir el suelo por más tiempo fortalece su estructura y aumenta el carbono, esenciales para resistir la erosión y mejorar la producción.

¿Las producciones con más cultivos preservan la salud de los sistemas? Un trabajo de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó más de 30 publicaciones sobre el tema en la Región Pampeana. Los resultados mostraron que, en promedio, las rotaciones con más especies a lo largo del año aumentaron un 7% las reservas de carbono orgánico del suelo y un 22% su capacidad para mantenerse estable ante la erosión. Estas variables crecieron aún más en las rotaciones que incorporaron gramíneas como trigo y maíz y que lo hicieron por más de 9 años. Destacan los beneficios de esta práctica para otras regiones del resto del país.

“Como la intensificación aumenta la cobertura vegetal, también crece la estabilidad estructural del suelo. Es decir, le permite resistir la erosión de la lluvia o el viento. Además, este manejo deja más residuos vege -

tales, que se incorporan como carbono orgánico, muy vinculado a la ‘salud’ del suelo”, explicó Emilia Giustiniani, docente de Manejo y Conservación de Suelos en la FAUBA.

Para medir el impacto de la intensificación, Emilia y colaboradores reunieron 33 trabajos publicados de 1983 a 2021, en los que se comparan monocultivos y rotaciones con pocas especies vs. rotaciones con más cultivos en la Región Pampeana.

soluciones digitales, IA, plataformas compartidas y sistemas predictivos. Y por último las políticas públicas deben fomentar la transición tecnológica, capacitar recursos humanos y evitar la fractura digital en zonas rurales.

“Nos enfocamos en cómo cambia el carbono orgánico y la estabilidad estructural del suelo. El carbono fue un 7% mayor en las rotaciones que incluyeron más cultivos, sobre todo en superficie, y la estabilidad estructural aumentó un 22%, principalmente en profundidad”, subrayó Giustiniani, quien también es becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (CONICET-UNRN).

Además, Emilia sostuvo que en aquellas secuencias de in -

tensificación más largas —mayores a 9 años— y con más gramíneas como trigo y maíz, aumentaron todavía más el carbono del suelo y la estabilidad estructural. En la actualidad, el grupo está abordando el impacto de la intensificación también en la Patagonia argentina. “Estoy estudiando su efecto en el carbono orgánico y la estabilidad estructural en cultivos hortícolas de Bariloche. En esta zona, los suelos son volcánicos y también el manejo es muy diferente: usan abonos orgánicos, labranza y asociación de cultivos, a la vez que cuentan con una gran variedad de especies”, comentó Emilia.

Para terminar, Giustiniani expresó: “En la Región Pampeana demostramos que podemos tener buenos rendimientos y, a la vez, preservar la buena salud del suelo. Ahora tenemos el desafío de hacerlo en otros paisajes de la Argentina”.

Por: Santiago E. Zagaglia (SLT-FAUBA)

PREOCUPACIÓN EN AAPRESID

La superficie bajo siembra directa permanente ha bajado y enciende las alarmas. ¿En qué provincias retrocedió más? ¿Por qué?

Estimaciones de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM) revelan que la superficie bajo SD retrocede. Una de las principales causas: la necesidad de controlar malezas.

¿Qué se gana y qué se pierde?

La Siembra Directa (SD) es sin dudas uno de los mayores hitos de la agricultura argentina: redujo la erosión y las emisiones GEI, mejoró la infiltración de agua y la productividad por hectárea y posicionó al país como referente global en conservación del suelo.

Sin embargo, una estimación reciente de la Red de Manejo de Plagas de Aapresid (REM) enciende luces de alerta: la superficie bajo SD retrocede, y

una de las principales causas, es la necesidad de controlar malezas. Según la última encuesta de la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid, en la campaña 2024/25 un 18% de la superficie agrícola nacional se trabajó con algún tipo de labranza, mientras que el 82% se mantuvo en Siembra Directa.

El retroceso se hace más evidente en Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, provincias donde la proporción de suelos removidos supera el 20%. En Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, los porcentajes son menores,

¿Un mal atajo?

Un estudio de la FAUBA en lotes con más de 20 años de SD, en Carlos Casares (Buenos Aires), evaluó los efectos de la labranza ocasional sobre el banco de semillas de malezas. Los resultados fueron contundentes:

Por un lado, no hubo una reducción significativa en la cantidad ni en la diversidad de malezas, sino que lo único que generó fue redistribución vertical de las semillas: algunas quedaron enterradas y pueden germinar en campañas futuras. El trabajo concluye que la labranza no representa una estrategia efectiva de manejo a largo plazo, aunque pueda dar una sensación momentánea de control.

Lo que se pierde al romper la Siembra Directa El uso de la labranza como solución rápida

amenaza con desandar el camino recorrido. La pérdida de cobertura, la degradación de la estructura del suelo y la menor capacidad de infiltrar agua son

pero en términos absolutos representan valores altos dada la gran proporción de superficie agrícola que concentran. El relevamiento de la REM también indagó en las razones detrás de esta práctica. El dato más contundente: la mitad de la superficie trabajada con labranza (53%) responde al control de malezas resistentes o tolerantes a herbicidas. En provincias como Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, esa proporción se acerca al 70% de los casos. Es decir, la lucha contra las malezas se convirtió en uno de los principales motivos por el cual se rompe la Siembra Directa, comprometiendo décadas de construcción de un modelo sustentable.

La clave, señalan desde la REM, está en no resignar la visión integral de la Siembra Directa y sostenerla con estrategias de diversificación de cultivos, incorporación de cultivos de servicio e intensificación de secuencias.

El retroceso de la directa es más evidente en Entre Ríos, Chaco y Santa Fe. impactos que tardan años en recuperarse.

El retroceso del 95% histórico al 82% actual de superficie bajo SD debe leerse como una señal de alerta. El desafío es evitar decisiones reactivas que resuelvan una campaña, pero comprometan la sustentabilidad futura.

La agricultura argentina ya demostró que puede liderar en conservación de suelos. El reto ahora es sostener ese logro frente al avance de las malezas y la tentación de los atajos.

Robustez, simpleza y confiabilidad en este cabezal, con novedoso juego de tonalidad de colores grises, que ofrece calidad y precisión para una mejor cosecha. Apto para cualquier distancia entre surcos y cualquier tipo de coschadora.

Destroncadores en todo su ancho, montado sobre rodamientos y divididos en secciones para facilitar el mantenimiento.

Transmisión a correa para barra de corte; con caja excéntrica en baño de aceite.

Embocador 100% abulonado, para la intercambiabilidad, de las diferentes cosechadoras.

Regulación de velocidades intercambiables, de sinfín y molinete para las diferentes cosechadoras.

Bomba manual para colocar el cabezal en posición de “transporte” a “trabajo”, y facilitar el acople con la máquina.

Especialistas en nutrición analizan novedades y experiencias para alcanzar máxima eficiencia en el uso de nutrientes en cultivos extensivos para distintas zonas.

La fertilidad es una parte de un sistema mucho más complejo y amplio..

Es importante pensar la fertilidad como una parte importante de un sistema mucho más amplio y complejo. Para entender el sistema es fundamental un buen diagnóstico. No puede hacerse el diagnóstico con los datos de una sola variable.

Al respecto, se refirieron Nicolás Ridley (Área de Tecnología, MSU); Gustavo Caudana (COTAGRO, General Deheza); Diego Rotili (América Agroinnova – CREA – Facultad de Agronomía, UNLPam); y Guido Di Mauro (Facultad de Ciencias Agrarias, UNR).

Ridley precisó que realizar una ambientación es fundamental para empezar a usar de manera más inteligente el fertilizante. “Con 5 dólares o menos uno cubre el análisis, el muestreo, la siembra variable y la prescripción”, dijo y agregó que “estamos en un buen momento para empezar

a trabajar mejor en el fertilizante y hacer buenas prescripciones”.

En el intercambio, Caudana aportó la experiencia del Centro Sur de Córdoba, en la producción de maíz, soja y maní. “Creo que el mayor desafío es lograr empezar bien con análisis de suelo. Revisando datos de la cooperativa veo que en los últimos años el promedio es que el 16% de los lotes tienen análisis de suelo, con un máximo de 20% y un mínimo de 10%. El año pasado después del problema con el achaparramiento, este número bajó”.

En su opinión, el principal problema es que el productor decide la fertilización en general en base a lo que viene haciendo, con una receta que es la que usó en los últimos años, sin diagnóstico, “lo que no te permite ver si estás dejando de captar algún potencial”, expresó.

esas dosis, muchas veces por la interacción con las condiciones ambientales, responden muchísimo en algunos sitios y en otros muy poquito”.

Los oradores coincidieron en que una tarea que necesita profundizarse es la transferencia de los conocimientos a los productores, es decir la comunicación de toda información que se genera en el ámbito académico. “Necesitamos comunicar mejor todos los beneficios de fertilizar bien”, afirmó Caudana. Di Mauro se refirió a la brecha de rendimiento que se puede lograr con respecto al alcanzable, que es un 80% del potencial y, según él, es económicamente factible de hacer. “Hay un déficit de nutrientes, por lo cual el desafío es aumentar la dosis de fertilizantes”, afirmó.

En este sentido, y en línea con los demás panelistas, agregó que “comunicamos una dosis de respuesta promedio, en una red de ensayo súper heterogénea, donde

Rotili se refirió al oeste arenoso de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa en sistemas bajo riego. En estas zonas retomando lo mencionado por Calviño, el rendimiento está muy condicionado por una adecuada administración del agua. «Tenemos que estimar bien el rendimiento antes de sembrar, porque eso nos guía después toda la toma de decisiones», señaló.

Desafíos

Todos los especialistas coincidieron en que el desafío para adelante es transferir el conocimiento lo más rápido posible y ser cada vez mejores en entender el sistema. «Tenemos que pararnos en cada ambiente del lote y estimar bien el rendimiento», señaló.

Con respecto al muestreo de suelo, Ridley advirtió que “un error bastante común es usar el mismo análisis como representación de lotes diferentes”. En esto acordó Rotili, quien

aportó que si al muestreo y análisis de suelos se suma la estimación sobre rendimiento esperado, entonces se puede ajustar el diagnóstico del requerimiento de fertilización.

A propósito de casos que desafían los parámetros ya conocidos, Di Mauro se refirió a ensayos que hicieron en ambientes de la zona núcleo del sur de Santa Fe, para ver de qué dependía la respuesta a la fertilización.

“El mayor desafío es lograr empezar bien con el análisis de suelo”

La hipótesis era que estaba muy relacionada al rendimiento potencial secano que tenía ese ambiente. Es decir, mejores ambientes para tener más recursos. Sin embargo, reveló, “la realidad mostró que la respuesta estaba más relacionada a cuán lejos estabas vos con tu manejo promedio, la famosa brecha”. De manera asociada con los resultados a dosis ajustadas a los requerimientos del macro y micro ambiente, Di Mauro comentó que “Tenemos que

empezar a pensar la fertilización en kilos y en plata, porque si el mercado cambia frente a algún incentivo por calidad, tenemos que estar preparados para tener las decisiones de manejo ajustadas para ir hacia ese negocio”, afirmó.

El principal problema es que el productor decide la fertilización en base a lo que viene haciendo.

Como conclusión del panel, los consultores coincidieron en que se está sub-fertilizando por seguir esquemas desactualizados o por falta de información. En este sentido, los profesionales tienen la tarea de fortalecer las nuevas herramientas, como los modelos predictivos, pero también revisar decisiones agronómicas, orientadas a alcanzar máximos rendimientos y rentabilidad, sin comprometer el cuidado del suelo.

Córdoba se sorprende con la expectativa por la mayor producción de trigo de su historia

El relevamiento de mediados de septiembre dejó sobre la mesa datos alentadores. También le iría bien al garbanzo. Hay que esperar para ver cómo cierra, pero es auspicioso.

Las perspectivas son positivas para la campaña invernal 2025/26 según la primera estimación de producción en Córdoba. El trigo alcanzaría un rendimiento promedio de 35 qq/ha y 5,7 millones de toneladas (Mt), la mayor producción de la historia.

Para garbanzo se esperan 25 qq/ha, el mayor rinde que se haya obtenido en Córdoba, y 49.000 toneladas de producción. Las lluvias abundantes y generalizadas en toda la provincia fueron claves para mantener la humedad en los perfiles y mejorar el estado general de los lotes.

Los cultivos se encontraban en período crítico, por lo que las condiciones ambientales de los próximos días influenciarán en gran medida en el sostenimiento de estas variables productivas.

El trigo alcanzaría un rendimiento promedio de 35 qq/ha y 5,7 millones de toneladas.

En septiembre, desde el departamento de información agronómica, se realizó la primera estimación de producción de cultivos invernales. Si bien aún es temprano en el ciclo, con una perspectiva positiva por parte de nuestros colaboradores se esperan, tanto para trigo como para garbanzo, rindes excepcionales.

No hay que contar los porotos (en este caso las espigas) antes de tiempo, pero....

Esto se debería, principalmente, a las buenas condiciones de humedad en toda la provincia, con lluvias que superaron los promedios en los últimos meses.

Para trigo, en la mayoría de los departamentos se proyectan rindes en secano superiores a los de la campaña pasada, destacándose Marcos Juárez con 49,7 qq/ha y Unión con 47,5 qq/ha. La producción estimada sería la mayor de la historia en la provincia de Córdoba, influenciada no solo por los rindes –el más alto de las últimas 4 campañas– sino también por la superficie que se sembró con trigo en este ciclo, 66% por arriba del promedio provincial.

nes regulares o malas. Esto se atribuyó a excesos hídricos, de leves a moderados, en el este provincial para trigo, y a heladas que afectaron principalmente al garbanzo. Al momento del relevamiento, el trigo se encontraba mayormente en elongación del tallo, con toda la superficie en período crítico.

Las lluvias abundantes y generalizadas en toda la provincia fueron claves.

El garbanzo también atraviesa su etapa crítica, con la mayoría de los lotes en R1. Se registraron episodios de bajas temperaturas al inicio de la floración, complicando el cuajado en departamentos como Totoral, Río Seco y Río Primero.

Sanidad

El garbanzo

En garbanzo, según reportes de colaboradores, predomina la superficie bajo riego. Ponderando ambos sistemas, los rindes superarían en un 30% a los de la campaña anterior y se posicionarían como los más altos desde que la BCCBA tiene registros. El departamento Colón lidera la zona con 29,7qq/ ha. Sin embargo, la producción estimada resultó inferior tanto a la de la campaña pasada como a la histórica, debido a la reducción de superficie registrada este ciclo. El estado general de los cultivos fue en su mayoría excelente y muy bueno, aunque se observó un leve aumento de la superficie en condicio -

Se actualizó también el estado sanitario de los cultivos. La mayoría de los lotes de trigo y garbanzo no presentaron plagas ni enfermedades de im -

portancia. La sanidad del trigo era muy buena, con problemas puntuales y aislados que no superaban los umbrales de control. Entre los reportes de presencia de plagas y enfermedades, la más informada fue mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis), pero en baja incidencia, con algunos casos aislados de incidencia media. También hubo algunos reportes de roya anaranjada (Puccinia triticina) y amarilla (Puccinia striiformis) en baja incidencia. Se observó pulgón verde en varios casos, pero en incidencia baja y sin necesidad de control.

Para el garbanzo los rindes superarían un 30% a los de la campaña anterior

En cuanto al garbanzo, el estado sanitario del cultivo era positivo, con monitoreos necesarios en zonas puntuales, principalmente donde se observó Rabia (Ascochyta rabiei) en baja incidencia, como en el departamento Totoral. Dadas las condiciones actuales de temperatura y hu -

medad, que favorecen la proliferación de enfermedades fúngicas, es preciso mantener un monitoreo constante. Las condiciones ambientales de los próximos días – precipitaciones, temperaturas favorables, plagas y enfermedades por debajo del umbral – serán claves para el sostenimiento de estas variables productivas tan positivas para los cultivos invernales.

Contexto climático En los últimos dos meses, las precipitaciones fueron abundantes en toda la provincia. Se destacan los departamentos Unión y Marcos Juárez, lo cual coincide con los mayores rindes de trigo informados. En el pronóstico trimestral del SMN, para los meses de septiembre, octubre y noviembre, cruciales en la definición de rendimientos de cultivos invernales, no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.

Las temperaturas, por su parte, sería superiores a lo normal. En cualquier caso, habrá que esperar a las cosechadoras.

El Yuyo colorado no da tregua y los asesores

Un sondeo nacional de la Red de Dinámica de Malezas (DIMA) de AAPPCE, revela un aumento considerable de escapes de esta maleza y advierte sobre fallas de control.

De todas las malezas de verano, el Yuyo colorado (Amaranthus spp.) es una de las más problemáticas del sistema agrícola argentino. Su amplia dispersión, poder reproductivo, resistencias múltiples confirmadas y su capacidad para generar importantes pérdidas de rendimiento, lo convierten en un desafío central del manejo profesional.

La campaña de gruesa 2024-25 profundizó este panorama. La Red DIMA de la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (AAPPCE), puso en evidencia este problema que inquieta a productores y asesores técnicos de todo el país: persisten escapes de Yuyo colorado y se consolida como una de las malezas más difíciles de manejar en los cultivos de verano.

Preemergentes bajo escrutinio

Del relevamiento participaron un total de 70 asesores agrónomos nucleados en AAPPCE y en un grupo de intercambio técnico encabezado por Adrián Acosta, referente del centro sur de Santa Fe. Los encuestados pertenecen principalmente a Santa Fe (52,2%), seguidamente a Buenos Aires (32,9%), Córdoba (12%) y un menor porcentaje a Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.

Una de las preguntas clave del relevamiento fue si, pese al uso de herbicidas preemergentes, se habían detectado escapes de Yuyo colorado durante la última

campaña. La respuesta inquieta: el 76,8% de los asesores técnicos dijo que sí. En los casos en los que no hubo escapes, los productos más utilizados fueron Sulfentrazone, Pyroxasulfone, Flumioxazin, S-metolacloro y otros principios activos como Metribuzin, Diflufenican, Imazetapyr y Prometrina. Estos herbicidas fueron utilizados solos o en mezcla.

De todas las malezas de verano es de las más problemáticas del sistema agrícola argentino.

Cuando se consultó acerca de los herbicidas que presentaron escapes de la maleza, se mencionaron los mismos principios activos, utilizados solos o en diferentes combinaciones. En este marco, como información sobresaliente del estudio, se infiere que los herbicidas usados para controlar esta maleza son los mismos en lotes sin

ciones ambientales adversas que probablemente afectaron la performance esperada de los preemergentes”, señala Curti como el factor que pareciera hacer complicado el control y que desvela a los técnicos.

Y expone: “En esta localidad, los múltiples pulsos de emergencia provocaron un ritmo de nacimientos continuos desde diciembre a abril que ningún producto podría cubrir completamente”. Al respecto, según detalla con la información de Red DIMA, en la segunda quincena de enero se registraron 433 plantas nacidas por metro cuadrado, poniendo en evidencia la magnitud del problema.

fallas de control y en lotes con fallas, lo que indicaría un peso importante de otros factores y variables.

“Cabe aclarar que no hay una tendencia clara acerca de que algún herbicida haya perdido su eficacia como preemergente. No fue ese el foco del relevamiento”, explica la ingeniera agrónoma Analía Curti, integrante de la Comisión de la Red DIMA y encargada de la coordinación del sondeo. Y añade: “En la encuesta se pretende hacer un diagnóstico de los herbicidas más usados por los asesores, y queda claro que es lo mismo para lotes con y sin fallas de control”.

“Como técnicos, al conocer los momentos de mayor pulso de emergencia, en este caso de Yuyo colorado, es posible coordinar mejor las estrategias con herbicidas preemergentes. Sin embargo, durante la campaña pasada, por ejemplo, en la zona centro sur de Santa Fe (Zavalla), se registraron muchas condi-

tados se ubicaron en Santa Fe, seguidos por Buenos Aires, Córdoba y, en menor medida, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. Los cultivos donde más se detectaron problemas fueron soja de primera (79%), soja de segunda (54%) y maíz de primera (31%).

El sondeo de la Red DIMA, indica que los escapes se observaron mayormente entre los 20 y 30 días posteriores a la aplicación preemergente, aunque en algunas situaciones mencionan escapes entre los 7 y 20 días.

Alternativas

La referente de la red precisa que, además, desde AAPPCE se está alerta sobre las posibles evoluciones de la resistencia de esta maleza. No descartan condiciones que “enmascaren” este escenario, situación que continuarán monitoreando de cerca.

Zonas afectadas

En cuanto a la localización de los escapes de Yuyo colorado, casi la mitad de los casos repor-

Ante las supuestas fallas de control premergente, un 81% de los asesores encuestados recurrió a controles posemergentes, siendo Fomesafen el herbicida más empleado, seguido por Benazolin, 2,4 D y glufosinato de amonio y otras combinaciones de los mismos.

La combinación de Fomesafen y Benazolin, fue mencionada en casi la mitad de los casos (44%), seguida en orden de importancia por las mezclas de 2,4D y Glufosinato de amonio (17%) de la mano de la Tecnología Enlist para soja.

A pesar de los esfuerzos en el uso de posemergentes, sólo poco menos de la mitad de los casos (45%) alcanzó controles superiores al 80%. Entre las principales causas de baja eficacia, “el 77% de los consultados mencionó la aplicación sobre malezas fuera del tamaño recomendado”, según explica Curti. Seguidos en orden de importancia por condiciones ambientales adversas, calidad de aplicación y estrés de la maleza que también fueron señalados como factores relevantes.

También destacó: “Sólo el 5 % mencionó que los productos utilizados pueden haber sido los causantes de los bajos controles, por lo que es clave seguir trabajando en la frecuencia de monitoreo de los lotes, dentro de un marco de protección profesional que permita llegar a tiempo con los controles y así obtener valores aceptables”.

Desde la Red DIMA se viene desarrollando, desde hace varios años, un seguimiento detallado de las curvas de emergencia de las principales malezas problema que afectan los cultivos en nuestro país, incluyendo Yuyo colorado.

El 76,8% de los asesores técnicos detectó escapes de colorado aún usando preemergentes.

“Tener información es poder. Sobre todo, cuando cada zona presenta dinámicas particulares”, expresa Curti. Y continúa: “Contar con relevamientos de picos de emergencia en distintas campañas, como los de Red DIMA, y considerar diferentes condiciones ambientales, nos permite estimar los momentos más probables de mayor presión de nacimientos. Esa información es clave para coordinar con precisión las estrategias de uso de preemergentes o, en todo caso, evaluar alternativas”.

“En esta última campaña, por ejemplo, se relevaron múltiples pulsos de emergencia en cultivos ya establecidos. Sin las curvas de emergencia que construimos desde la Red, sería muy difícil explicar las razones detrás de los escapes que vimos en campo”, finaliza.

Un anticipo “a toda marcha” de la madre de todas las exposiciones “fierreras” del mundo

Del 9 al 15 de noviembre en Hannover, se esperan 430.000 visitantes y 2.700 expositores. Estrenarán los días temáticos para visitantes profesionales: “7 días – 7 temas”.

“Los verdes” estarán como cada muesetra, con toda su tecnología 360.

“Touch Smart Efficiency” es el lema de Agritechnica 2025, la feria líder mundial de tecnología agrícola, que se celebrará en Hannover del 9 al 15 de noviembre de 2025. Algo así como “Inteligencia eficiente táctil”. Los 23 pabellones de la feria ya están completamente ocupados. Esto significa que el mayor recinto ferial cubierto del mundo volverá estar a máximo de capacidad. Este año, los días temáticos celebran su estreno con un nuevo diseño. Bajo el lema “7 días – 7 temas”, se enfoca específicamente a diferentes grupos de visitantes profesionales en los distintos días de la feria. El Día Internacional del Agricultor tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre.

Ese día, la feria se centrará en los retos y oportunidades actuales para Francia, Canadá y la República Checa.

La DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft – Sociedad Alemana de Agricultura), como organizadora, espera unos 2.700 expositores de más de 50 países y 430.000 visitantes (el doble que la última Expoagro aquí en Argentina que con 220.000 asistentes fue récord). A continuación, ahondamos en algunas de las tendencias que se podrán ver.

En siembra, las nuevas tecnologías se centran en combinar varios pasos de trabajo en uno solo, como la siembra y el escardado. Esto aumenta con -

Tecnología de fertilización

siderablemente la eficiencia. Otra tendencia clave consiste en combinar la siembra con la fertilización directamente bajo la línea de siembra, así como el guiado preciso de las herramientas u órganos de trabajo. La aplicación de dosis variables de semillas en función de las zonas del suelo aumenta el rendimiento y reduce la cantidad de semillas utilizadas. Los sensores y los sistemas de apoyo para la toma de decisiones basados en inteligencia artificial (DSS, en inglés) optimizan la siembra en tiempo real. Además, la transferencia e intercambio de datos entre máquinas son cada vez más importes. La siembra de distintos cultivos es otro de los temas que están abordando los fabricantes.

La tendencia en la aplicación de abono semilíquido sigue orientándose hacia una distribución de nutrientes precisa, adaptada a las necesidades y con pocas pérdidas, para lo cual los fabricantes desarrollan máquinas más ligeras y con gran potencia, distribuidores de zapata y manguera de arrastre mejorados, así como sistemas alternativos.

Los fabricantes apuestan a sistemas que integran la fertilización con el laboreo o con la siembra.

La aplicación específica por zonas dentro de la parcela sigue ganando importancia, mientras que el Section Control se mantiene como elemento clave para una gestión eficiente de abonos semilíquidos. La aplicación de fertilizantes minerales se centra también en lograr máxima precisión y automatización. Al mismo tiempo, los fabricantes apuestan con más frecuencia

por sistemas combinados que integran la fertilización con el laboreo o con la siembra.

Protección vegetal

Muchos fabricantes amplían su oferta con sistemas de depósitos frontales, mayores volúmenes de tanques y equipos autopropulsados con el fin de incrementar la capacidad y eficiencia de trabajo en la protección de cultivos. La aplicación a bandas es ahora más sencilla gracias a nuevas boquillas y sistemas de dispersión, mientras que la aplicación localizada ha entrado de lleno en la era de la alta tecnología. Los sistemas de tratamiento a bandas mediante láser se abren paso en el control de malezas como alternativa a los productos químicos y a la escarda mecánica.

Se han producido numerosos avances en la tecnología de boquillas, y en el terreno de los sistemas autónomos –es decir, robots– Agritechnica 2025 mostrará un gran número de nuevas soluciones.

En los motores de combustión, la atención se centra hoy en el uso de combustibles alternativos y en el desarrollo de “componentes periféricos” para motores diésel clásicos. En cuanto a las transmisiones, además de los avances continuos, se presenta un nuevo concepto de propulsión destinado a mejorar la tracción, la seguridad y la protección de la cubierta vegetal. La hidráulica continúa perfeccionándose de manera constante.

La oferta de tractores eléctricos con batería se amplía, mientras que también se mantiene el dinamismo significativo percibido en el área de la electrónica y los sistemas de asistencia. El objetivo aquí es aumentar la eficiencia de la cadena de trasmisión y la seguridad del conductor.

La tendencia en la recolección de cultivos continúa enfocándose en el uso de barras de corte con cinta transportadora para anchos de trabajo

grandes. Cada vez cobra más importancia la adaptación de los cabezales a las diferentes condiciones de cosecha mediante escáneres que pueden registrar las pérdidas o, incluso, mediante sistemas automatizados.

La eficacia de la capacidad de trilla y de los valores estimados por los sensores se optimiza a través de sistemas con sensores predictivos y tecnología NIRS, que tienen una tasa de error reducida.

Al mismo tiempo, también se avanza en los llamados “pequeños detalles”, como nuevos sistemas de corte con técnica de cambio rápido para dedos y cuchillas.

La seguridad mejora gracias al uso de sistemas de cámaras en lugar de espejos retrovisores, a la visualización adicional en forma de animación de zonas de riesgo alrededor de la cosechadora, así como a tecnologías inteligentes de propulsión del chasis en terrenos accidentados.

Laboreo del suelo

En Agritechnica 2025 se presentarán varios conceptos

para la labranza y la preparación de la cama de siembra que pueden aportar soluciones con un enfoque nuevo. Para lograr un laboreo uniforme y a baja profundidad en el manejo posterior a la recolección de la cosecha, los instrumentos de labranza se guían de forma individual, manteniendo así la profundidad previamente ajustada incluso en superficies irregulares.

Las fórmulas mejoradas para la protección contra el desgaste del metal duro aumentan considerablemente la durabilidad de las rejas de los cultivadores. Un nuevo bastidor hidráulico abatible para azadas rotativas hace que las labores de limpieza y mantenimiento sean más eficaces, sencillas y, sobre todo, seguras.

Tecnología poscosecha

La tecnología poscosecha recurre también a la automatización y mejorando al mismo tiempo la ergonomía del trabajo. Independientemente del tipo de cultivo o del producto cosechado, se observan varias tendencias en el ámbito tecnológico: la automatiza -

ción controlada por sensores (frecuentemente con sistemas ópticos), el aumento de la eficiencia (especialmente energética), la digitalización (IoT, FMS) y la integración de la inteligencia artificial, la sostenibilidad (reducción de pérdidas y menor uso de insumos) y la flexibilidad (escalabilidad).

En la próxima edición de Agritechnica también se presentarán numerosas novedades en el ámbito de los sistemas digitales y la informática. Las posibilidades de la inteligencia artificial, y en especial del machine learning, se aprovechan en múltiples aplicaciones. En el procesamiento de imágenes, en particular, permiten generar información que hasta ahora estaba reservada al ojo humano. Los componentes altamente desarrollados que forman parte de sistemas complejos requieren el desarrollo de nuevos sistemas de gestión para poder utilizar las máquinas de manera eficiente. Es cada vez más habitual dejar la toma de decisiones en manos del propio sistema.

El avance de la chicharrita, el resurgir de la oruga de la espiga en maíces Bt y la situación en Brasil de la resistencia de la cogollera muestran un nuevo escenario sanitario.

Las plagas de maíz son las mismas, sin embargo, el aumento de la superficie sembrada, el uso extendido de tecnologías Bt y las variaciones climáticas están modificando su comportamiento, lo que genera nuevos desafíos para la producción.

“Las plagas no cambian solas, se adaptan y evolucionan de acuerdo con el agroecosistema. El futuro del manejo depende de cómo diseñamos los sistemas agrícolas más que de la plaga en sí misma”, advirtió Diego Szwarc -investigador del INTA Reconquista, Santa Fe-. Entre los principales cambios, el especialista destacó que a partir de la adopción de maíces Bt “Diatraea saccharalis o barrenador de la caña pasó de ser una plaga clave a una plaga secundaria o amenaza localizada, aunque persiste en caña de azúcar, sorgo y maíces no Bt, con casos de resistencia documentados en la región”.

A su vez, -detalló- Spodopte -

ra frugiperda, la cogollera “es la gran sobreviviente”, afirmó Szwarc, por su plasticidad alimentaria, con generaciones superpuestas casi todo el año y resistencia múltiple a algunos eventos Bt e insecticidas, documentada en Brasil y Argentina. Esto enciende algunas luces de alarma y exige acciones de manejo proactivo para demorar la aparición de resistencia en nuestro país.

Por su parte, Helicoverpa zea u oruga de la espiga muestra alta incidencia en maíces tardíos con tecnología Bt, con incidencia reportada de hasta el 98%. Esta plaga es importante, no sólo por los daños directos que ocasiona, sino también por favorecer la proliferación de hongos y la contaminación con micotoxinas. Además, indicó que la chicharrita del maíz Dalbulus maidis se expandió en la campaña 2023/24 hacia el centro y sur de la zona maicera, favorecida

por un invierno benigno y el escalonamiento de siembras. “Es una plaga emergente, sobre la cual todavía tenemos que generar conocimiento para su manejo y el complejo que transmite”, señaló Szwarc. Frente a este escenario, el investigador remarcó que el camino es un Manejo Integrado de Plagas (MIP) con una visión sistémica u holística: “Necesitamos diversificación de siembras, rotaciones, potenciar y fortalecer el control biológico, no sólo a través de bioinsumos, también naturalmente a través del diseño de paisaje, cultivos de servicio, refugios en cultivos Bt y aplicar fitosanitarios de manera responsable”.

La complejización actual obliga a pensar en un Manejo Integrado de Plagas (MIP) con una visión holística.

Para Szwarc, el verdadero cambio está en la forma de pensar la producción: “La pregunta ya no es cómo controlar una plaga, sino cómo diseñar sistemas agrícolas que no las favorezcan. Pasar del control al manejo y posteriormente al manejo integrado del agroecosistema, desde una visión integral y sistémica. Ese es el futuro si queremos sistemas productivos, resilientes y sostenibles”.