La revista de FACMA. Edición N°86| Mayo-Junio 2025

La revista de FACMA. Edición N°86| Mayo-Junio 2025

2025/26

Con perfiles recargados, derechos de exportación que se mantienen en 9,5% (en trigo) y una buena relación insumo-producto para fertilizantes y herbicidas, la fina arranca con números en verde.

NUTRICIÓN DE CULTIVOS: Repasamos las claves del Simposio de Fertilidad, la evolución y lo que falta. 12 20 28

DESDE EL LOTE: Por qué la colza se erige como una buena alternativa para pasar el invierno.

MANO A MANO CON EMPRESAS: Violeta Biamonte, de Ombú, y la necesidad de adaptación a las nuevas tecno.

Organización que surge de la unión y los intereses comunes de seis asociaciones y centros de contratistas rurales diseminados en la geografía de nuestro país.

Junto a los que trabajan la tierra. La revista que llega de forma directa a su máquina, a su casilla, a su campo.

DE LAS LABORES para la producción granaria del país son realizadas por contratistas rurales

Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas Fray Luis Beltrán 1949 - (S2170) Casilda | Provincia de Santa Fe | Argentina. Tel. 0054 - (03464) - 422541 | 425358 | 426234 info@agrocontratistas.com.ar www.facma.com.ar

Director: Nicolás Médico

Editor: Juan Ignacio Martínez Dodda Corrección y notas: Marina Quiroga Comercial: Agustín Bruzoni | agustin@chajamkt.com.ar . 01167624365

Web | www.revistaagrocontratistas.com

Instagram | agrocontratistas Facebook | Agrocontratistas Twitter | AC_FACMA

Con perfiles recargados, derechos de exportación que se mantienen en 9,5% y una buena relación insumo-producto con fertilizantes y herbicidas, la fina está ante una campaña con números en verde.

La siembra de trigo y cebada ya puso primera en diferentes zonas productivas y se espera, a priori (muy a priori) y con el panorama actual (de mantener la rebaja de retenciones hasta 2026), un “campañón”. Sabemos que estos cultivos son fundamentales para los contratistas que pueden “cortar” la espera de la cosecha gruesa (lo que más llena el bolsillo), cuando en noviembre y diciembre se empieza a trillar la fina.

La Bolsa de Cereales presentó las primeras estimaciones para trigo y cebada y, con un clima favorable para la siembra y con una ecuación económica que permite mantener los planteos tecnológicos promedios, se espera que el área sembrada de trigo alcance los 6,7 millones de hectáreas (M/ ha), reflejando un incremento interanual de 6,3% y de 6,7% respecto del promedio de las últimas cinco campañas.

La cosecha sería de 20,5 Mt, esto es, 10,2% más que en 2024/25 y 20% más que los últimos cinco años.

En tanto, la superficie destinada a la cebada se ubica en 1,3 millones de hectáreas, con una producción proyectada de 5,1 millones de toneladas.

“Estamos ante un escenario más alentador que el registrado

en campañas anteriores, puesto que los perfiles hídricos presentaban niveles similares a los del mismo período del año pasado y, en lo que respecta al mediano plazo, las perspectivas climáticas para este otoño-invierno se muestran más favorables que en el ciclo anterior, lo que permite proyectar un buen comienzo de campaña ”, dijeron desde la Bolsa de Cereales de Bs. As.

Mientras que el 2024/25 estuvo influenciado por un evento “La Niña”, que redujo considerablemente las lluvias durante la ventana de siembra, los pronósticos actuales indican la posible consolidación de un evento “NeutralCálido”, asociado a mayores precipitaciones incluso durante el semestre frío, lo que permitiría cumplir los planes de siembra, y durante el desarrollo de la primavera, abasteciendo el cultivo durante su mayor demanda. Este cambio en las perspectivas climáticas es uno de los principales factores que explican la mejora en las proyecciones de siembra para esta campaña.

Región por región

En las regiones del norte del área agrícola nacional, el cultivo de trigo mantiene su rol de “doble propósito”, siendo implantado principalmente como cobertura invernal, aunque con posibilidad de cosecha en caso de que las condiciones ambientales y el potencial de rendimiento lo justifiquen. Si bien estas áreas tienen una participación acotada al volumen de producción nacional, su relevancia radica en su condición de zonas primicia. La recomposición parcial de las reservas hídricas del perfil, producto de las precipitaciones registradas durante lo que va del otoño, sumada a las expectativas de un trascurso de ventana de siembra con buen aporte de lluvias, podría favorecer una recuperación del área implantada en la presente campaña (variación interanual: +9 %), particularmente luego

de dos ciclos consecutivos en los que los cultivos estivales fueron severamente afectados por déficit hídrico, temperaturas extremas y elevada incidencia de adversidades bióticas.

La región centro-oeste del área agrícola nacional, que entre las campañas 2020/21 y 2023/24 registró una retracción sostenida en la superficie destinada a trigo como consecuencia del prolongado déficit hídrico, presenta actualmente un escenario con elevado potencial de recuperación (variación interanual: +10 %). La recarga de los perfiles edáficos tras las precipitaciones acumuladas en el transcurso del otoño, sumada a perspectivas agroclimáticas favorables durante la ventana óptima de siembra, favorecen una mejora en las condiciones de implantación.

En este marco, el trigo se perfila como una alternativa agronómicamente viable y económicamente más atractiva, que además contribuye a la cobertura y conservación del suelo, promoviendo un incremento del área sembrada en la región.

En el centro-este del área agrícola, la segunda región más representativa en términos de superficie y volumen de producción de trigo a nivel nacional, se prevé también una expansión del área implantada durante la campaña 2025/26 (variación interanual: +8 %). Esta proyección se fundamenta en una adecuada disponibilidad hídrica acumulada durante el otoño y en las favorables perspectivas climáticas para el trimestre mayo-julio, que indicarían una continuidad en los aportes de humedad a lo largo de la ventana de siembra. A su vez, la mejora en la relación insumo-producto fortalece los márgenes proyectados bajo esquemas tecnológicos intermedios y altos, predominantes en estas zonas.

En este contexto, el trigo recupera competitividad frente a otras alternativas productivas, consolidándose como una opción atractiva dentro de la rotación invernal.

En el sur del área agrícola, la región históricamente especializada en la producción de fina, la relación trigo/cebada es la variable que termina de ajustar el área nacional. Hasta el momento, las previsiones sugieren que el área de ambos cultivos se mantendría. Sin embargo, dado que esta relación se define al momento de iniciar las labores de implantación (las cuales se extienden hasta mediados de agosto con la inclusión de ciclos cortos), en los próximos meses podría registrarse una inclinación hacia alguno de estos cereales que modifique el escenario planteado a la fecha.

En este sector, el área de cereales de invierno se mantiene prácticamente constante, pero las precipitaciones recientes que han recargado las reservas hídricas del perfil, sumadas a un escenario de mejora en la relación insumo/producto, fortalecen la intención de mantener y eventualmente incrementar el paquete tecnológico.

Mercado local

Este escenario es más favorable por la decisión del gobierno de mantener la reducción en los derechos de exportación del 12% al 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

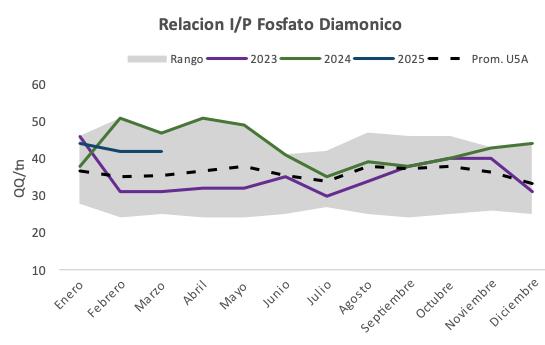

Específicamente, los precios de la urea y el fosfato diamónico presentan una baja interanual del 24% y 14%, respectivamente.

El precio a cosecha es un 5% menor que hace un año, pero la relación insumoproducto es favorable.

Los herbicidas también muestran caídas relevantes: el 2,4-D registra una disminución del 19%, mientras que el glifosato retrocede hasta un 29%.

Por el contrario, los combustibles experimentan un aumento del 7% en comparación con abril del año anterior.

En términos relativos, la rela -

En cuanto al precio local del trigo, actualmente la posición a cosecha se sitúa en los 205 USD por tonelada, lo que representa una caída del 5% respecto al año anterior y del 11% en comparación con el promedio de los últimos cinco años. Sin embargo, la baja en los costos mejora la relación insumo/producto y permite proyectar una leve mejora en la rentabilidad proyectada.

ción insumo/producto muestra una mejora significativa durante 2025 en comparación con los años previos. En el caso de los fertilizantes, se requieren menos quintales de trigo para adquirir una tonelada de urea (-29 % interanual) y de fosfato diamónico (-20%), reflejando una mejora sustancial frente a los niveles registrados en 2023 y 2024.

Una dinámica similar se observa en los herbicidas, donde tanto el 2,4-D como el glifosato exhiben una relación más favorable durante la mayor parte del año. Por el contrario, la relación con el gasoil se mantiene relativamente estable, aunque aún en niveles más accesibles que los observados en las dos campañas anteriores.

Cabe mencionar que, si bien la relación insumo-producto muestra una mejora respecto a campañas anteriores, los márgenes proyectados continúan siendo reducidos o incluso negativos en muchas zonas. No obstante, cualquier incremento en los precios o una disminución adicional de los costos podría generar diferencias significativas en el resultado económico del productor.

En este contexto, se proyecta un uso de tecnología al menos igual, e incluso algo superior, al de la campaña pasada, lo que refuerza las perspectivas productivas positivas. Durante los últimos diez años, Argentina ha mantenido un nivel de exportaciones de trigo relativamente estable, con un promedio de 10 millones de toneladas anuales, mientras que otros países exportadores continúan ampliando su participación. Esta dinámica llevó a una pérdida gradual de participación argentina en el comercio mundial.

Finalmente, al presentar las cifras de aporte económico de ambas cadenas, Ramiro Costa, Gerente de Estudios Económicos de la Bolsa, destacó que el valor agregado de las cadenas de trigo y cebada se estima en 4.723 millones de dólares, lo que representa un incremento del 31% respecto a la campaña anterior.

Este aumento se puede atribuir, en parte, a la expansión de la superficie cultivada y del volumen producido, así como al efecto positivo de la relación entre los precios del trigo y sus costos de producción. Adicio -

nalmente, se proyecta que las exportaciones de estos cereales experimenten una mejora del 15%, alcanzando un valor de 4.225 millones de dólares.

El valor de las cadenas de trigo y cebada se estima en USD4.723 millones (31% más que en 2024/25).

José Martins, Presidente de la Bolsa de Cereales, valoró positivamente algunas medidas recientes del gobierno argentino como la salida del cepo, la unificación cambiaria y la desburocratización, considerándolas pasos hacia adelante para la normalización del país y su capacidad para competir con otros países de la región.

A pesar de esto, señala que aún quedan cosas por hacer, especialmente en todo lo relacionado a la carga tributaria y la necesidad de incentivar la inversión y la producción para lograr un desarrollo sostenible.

Ramiro Costa indicó que las primeras estimaciones para la producción mundial de trigo 2025/26 elaboradas indican que alcanzaría los 807 millones de toneladas. Aun así, el consumo se mantendría por encima de la producción, lo que provocaría una nueva caída en los stocks globales, que hasta la campaña 2024/25 se ubica en los niveles más bajos en 10 años.

Este ciclo mantendría el consumo por encima de la producción y stocks globales muy bajos.

Esta situación podría profundizarse en 2025/26, ya que se espera que el consumo vuelva a superar a la producción, reduciendo aún más los niveles de stocks. Mientras tanto, algunos de los principales exportadores proyectan caídas en sus volúmenes exportables. En contraste, Brasil —el mayor comprador de trigo argentino— anticipa una buena cosecha local, lo que podría limitar su necesidad de importar en la próxima campaña. Asimismo, los principales países exportadores están enfrentando distintos desafíos productivos: Australia atraviesa un ciclo de sequía, Estados Unidos mantiene una situación frágil para su trigo de invierno, y Rusia muestra signos de retroceso respecto a la campaña anterior. Esta combinación podría limitar significativamente la disponibilidad de trigo en el mercado internacional, con un posible efecto alcista en los precios en el mediano plazo.

La incorporación de esta oleaginosa en la rotación permite mejorar los rendimientos de los cultivos de segunda, reducir riesgos y contribuir a la estabilidad del sistema agrícola.

A nivel global, el aumento de la demanda de aceites para biocombustibles potenció el interés en cultivos oleaginosos como las brasicáceas.

En este contexto, la colza se posiciona como una alternativa estratégica dentro de los cultivos de invierno. En Argentina apenas ocupa unas 20.000 a 30.000 hectáreas, pero, creen, tiene el potencial de expandirse a un millón.

Leonardo Coll, especialista del INTA Paraná, destacó que “las brasicáceas ofrecen una gran oportunidad para diversificar la secuencia de cultivos, lo que no solo mejora la producción, sino que también facilita el control de determinadas enfermedades y malezas”.

Además, explicó que el uso de herbicidas específicos para colza permite un control más eficiente y económico de gramí-

neas invernales como raigrás o avena fatua.

En relación con las recomendaciones para la siembra de colza, desde el INTA indicaron que la planificación debe comenzar antes de la cosecha del cultivo de verano. “Es fundamental definir los lotes destinados a la colza y gestionar adecuadamente los rastrojos, ya que una distribución uniforme favorece una implantación homogénea”, puntualizó el especialista, y agregó: “Dado que la semilla de colza es pequeña, se recomienda evitar una cobertura excesiva de rastrojos y regular correctamente la sembradora para garantizar una siembra eficiente”.

El momento de siembra y la elección del cultivar son aspectos clave sin costo adicional. Coll afirmó que “gracias a la información generada por el INTA, los productores pueden conocer el potencial de

rendimiento y el ciclo de cada variedad para definir la fecha óptima de implantación”. La colza requiere una siembra más temprana que el trigo, con una ventana ideal entre abril y mediados de mayo.

Según el especialista, el esquema recomendado es similar al del trigo: comenzar con cultivares de ciclo largo, seguir con intermedios y finalizar con los de ciclo corto.

El momento de siembra y la elección del cultivar son aspectos clave sin costo adicional.

Según Coll, el principal desafío para que las brasicáceas se inserten en las rotaciones: “es que aquellos productores que no tienen experiencia, tengan una situación financiera un poco más aliviada, porque cuando uno está ajustado desde el punto de vista económi-

co tiene menos propensión a asumir riesgos”. Los agricultores argentinos tienen un muy buen nivel de conocimiento tecnológico, por lo cual, solo sería necesario superar el temor a probar algo nuevo, ya que “estos cultivos son muy rentables”, aseguró.

Para el especialista, “No es necesario competir con el trigo, sino que hay espacio vacante durante el invierno para realizar distintas especies, cebada, arveja, colza, carinata, camelina”, dijo Coll.

Y agregó: “Argentina tiene un potencial para sembrar al menos 1 millón de hectáreas de colza, podríamos multiplicar por 10 la superficie cultivada en el país y el mercado mundial ni se entera, desde ese punto de vista, no habría problema”, afirmó Coll.

Red de ensayos

En el marco del convenio entre el INTA y la Cámara de la

Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), se han desarrollado ensayos en red en distintas experimentales del INTA.

“Este trabajo conjunto permitirá generar información clave sobre el comportamiento de los cultivares en distintas fechas de siembra, la respuesta del cultivo a la fertilización y el rol de la colza como cultivo antecesor de soja o maíz en diversas regiones del país”, agregó Coll.

El área cultivada con brasicáceas está creciendo aceleradamente en países como los Estados Unidos y Brasil. En la Argentina, si bien se ha incrementado, aún está lejos de alcanzar su verdadero potencial. La generación de información técnica y el acompañamiento de los productores serán fundamentales para consolidar la colza como una opción viable y rentable dentro del sistema productivo nacional.

Articulación público-privada Con una fuerte apuesta por los biocombustibles, el INTA celebró un convenio con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) para el desarrollo de cultivos bioenergéticos en el país.

El acuerdo busca de manera conjunta aumentar la cantidad de información disponible sobre el cultivo de colza y su industrialización con fines energéticos.

Entre otros aspectos, prevé la ampliación de la red de ensayos del INTA y el fortalecimiento de los programas de mejoramiento del cultivo de colza — variedades o híbridos— de los semilleros, tanto del sector privado como público. Así como también la colaboración con los actores de la cadena para la definición de estrategias de difusión y extensión sobre el cultivo, entre otros puntos estratégicos para el futuro de la agroindustria.

BUENAS NOTICIAS

El girasol mostró que puede, y cerró un año fantástico

Con un rinde nacional 16% superior al año anterior y 13% más que el último lustro, alcanzó los 4,7 millones de toneladas. Aportó más de USD 2.000 millones a la economía.

En un año complicado, el girasol dio buenos resultados a los productores.

“Cani va a tener una, podrá acertar o no, pero una le va a quedar”, decía el comentarista radial Alejandro Apo durante el relato del recordado y mítico partido Argentina-Brasil en el Mundial de fútbol de Italia 1990. Y tuvo una. Y acertó.

Así le pasó esta campaña al girasol, que aprovechó un poco la falta de agua (es un cultivo rústico) y el miedo a la chicharrita (que recortó la siembra maicera) para concretar un año inolvidable e histórico.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe de cierre de campaña de girasol, destacó numerosos datos

que ratifican que la campaña 2024/25 quedará entre las mejores de la historia. Se sembraron 2,05 millones de hectáreas, un 10,8% más que la campaña previa, en lo que constituye la segunda superficie más alta desde que la Bolsa de Buenos Aires realiza su Panorama Agrícola Semanal (PAS). En este marco, se destacan importantes expansiones de superficie sobre Santa Fe y otras zonas que no son tradi-

La superficie de 2,05 M/ha es 10,8% más que la campaña previa y la segunda más alta en mucho tiempo.

cionalmente girasoleras en el centro y oeste del área agrícola, como el centro-norte de Córdoba. Según la Bolsa, “el período crítico se desarrolló con buena oferta hídrica y por fuera de los meses atravesados por estrés térmico e hídrico durante la temporada estival”. Por este motivo, e incluso a pesar de los temporales relevados hacia el final del ciclo, el rendimiento promedio nacional se posicionó en 23,4 quintales por hectárea, marcando un récord en los registros de esta entidad. El máximo anterior era el de 2014/15, con 22,2 qq/ha. De esta manera, el volumen

nacional de producción alcanzó 4,7 millones de toneladas, lo que constituye también un récord en las estadísticas de la Bolsa, pero no es el máximo histórico, ya que a mediados de los ’90 el volumen del girasol superó varias veces los 6 millones de toneladas, e incluso hasta los 7 millones.

La producción total alcanzó las 4,7 Mt, que es muy bueno pero no el máximo dado que ha habido de 6 y 7 Mt otros años.

La cosecha se ubicó así 30,6% por encima del año pasado y superó al anterior máximo relevado por la Bolsa: 4,6 millones de toneladas en el ciclo 2022/23.

Aporte económico

El volumen mencionado generaría que la economía argentina reciba un 53% más en comparación con la campaña anterior, con un total de U$S 2.042 millones.

Este derrame del producto bruto girasolero, de todos modos, no es el mayor registrado, ya que recientemente hubo otras campañas en que se superaron también con creces los U$S 2.000 millones, pero

no por el volumen cosechado, sino más bien por precios internacionales muy superiores a los actuales.

En exportaciones, la oleaginosa generaría ingresos por U$S 1.521 millones, que para el fisco significarían unos U$S 478 millones, principalmente debido a las retenciones.

Esto es U$S 68 millones y U$S 144 millones más, respectivamente, que en la temporada 2023/24.

El mundo

Según datos publicados por el analista Jorge Ingaramo, para ASAGIR, la producción mundial de las siete principales oleaginosas sube 2,2%; mientras que la molienda se incrementa 3,3%. Las exportaciones aumentan en un 3,3%, en tanto que los stocks crecen 1,4%.

La producción de girasol subirá 8,3%, hasta alcanzar 56,22 Mt (fue 51,91 Mt en 2024/2025).

La citada proyección es apenas 0,3% superior a la resultante de la siembra previa al conflicto bélico Rusia-Ucrania y es inferior en 1,1% al récord de 56,86 Mt de la campaña 2021/2022. El crushing sube 8,9% hasta 51,86

Mt (era 47,61 Mt en 2024/2025) y las exportaciones de grano

de girasol suben 0,9%. Los stocks de grano de girasol crecerán 6,3% interanual. La producción de girasol para Ucrania pasa de MT 13 a 14,4, con una suba interanual del 10,8%. Para Rusia crece de MT 16,90 a 17,5 (+3,6%). Para la Unión Europea, sube de MT 8,53 a 10 (+17,2%).

Vale recordar que el girasol fue introducido en Argentina en la década de 1930 por inmigrantes rusos, y se extendió rápidamente por la Región Pampeana. Hoy Argentina exporta tanto girasol como aceite de girasol a diversos países, siendo los principales destinos Bolivia, Francia y Estados Unidos.

ENTR EVISTADA: VIOLETA BIAMONTE, DPTO. COMERCIAL DE OMBU

“El desafío es adaptarse a las nuevas tecnologías y el nuevo mercado, para eso hay que capacitarse”

1. ¿CUÁL ES TU TAREA DIARIA, COTIDIANA EN LA EMPRESA?

Mi tarea diaria es vender al público, recibir boletos y controlarlos, cargar planillas de las ventas e implementos que se venden diariamente. También tareas administrativas respecto a las ventas que se generen en la empresa.

2. ¿QUÉ DESTACARÍAS DE LO QUE HACÉS PARA MEJORAR Y FACILITAR EL CONTACTO CON LOS CLIENTES?

Comunicación clara y ser eficaz, seguimiento, responder de manera rápida, resolución de problemas cuando se pre -

sentan inconvenientes, conocimientos técnicos sobre nuestros productos, generar una relación comercial para que el cliente nos siga eligiendo.

3. ¿QUÉ RECOMENDACIÓN TÉCNICA HARÍAS SOBRE EL USO DE LOS PRODUCTOS QUE MÁS VENDE LA EMPRESA?

Las recomendaciones que haría es que se realice una puesta en marcha del implemento antes de usarlo, también que se hagan mantenimientos, limpieza, engrase y control de la misma.

También que el productor, si tiene dudas de cómo utilizarla, consulte a ingenieros de la empresa para tener un buen funcionamiento.

4. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA LA EMPRESA, EL SECTOR Y/O TU ACTIVIDAD PUNTUAL?

Los desafíos son adaptarse a las nuevas tecnologías y al nuevo mercado, conformidad con el cliente, capacitarse para tener más herramientas y brindarlas.

“Comunicación clara, rápida y eficiente”.

1. ¿Una película o serie que recomendarías? “Rosario Tijeras”.

2. ¿Una aplicación que uses mucho? Instagram.

3. ¿Una máquina? (Maquinaria agrícola) Cabezal Maicero.

4. ¿Un hobbie? El hockey

5. ¿Qué otra profesión o actividad te hubiera gustado hacer si no fuera lo que trabajás hoy?

Me gustaría ser profesora de Educación Física.

ADRIANO CABODEVILLA, CONTRATISTA PAMPEANO, ASOCIADO A CAPROMA.

1. ¿ALGUNA ANÉCDOTA COMO CONTRATISTA?

Una anécdota es que fuimos a un campo a trabajar, esperamos toda la tarde que lleguen los camiones, resultó ser que estábamos equivocados de campo. Tuvimos que pasar la carga para el otro día.

2. UNA PASIÓN MÁS ALLÁ DE SER CONTRATISTA

Mis hijos, River y Messi.

3. ¿QUÉ GENERACIÓN DE CONTRATISTA SON?

Soy la primera generación como contratista.

4. ¿A QUÉ EDAD MANEJASTE LA PRIMER MÁQUINA?

La edad, 6 años. La máquina, un tractor Someca 45.

5. ¿CUÁL ES TU TAREA O ACTIVIDAD PREFERIDA COMO CONTRATISTA?

Mi actividad preferida es cuando reparamos en el galpón, nos juntamos con todo el personal, comemos asado y nos divertimos mucho.

6. ¿CUÁL ES EL CULTIVO PREFERIDO?

Maíz.

“Soy muy feliz como contratista, hago lo que me apasiona”

7. ¿ALGUNA SERIE O PELÍCULA QUE TE GUSTE?

Una serie: El encargado. Una película: El robo del siglo.

8. ¿QUÉ DEPORTE TE GUSTA O GUSTABA MÁS PRACTICAR? ¿Y PARA VER?

Fútbol.

9. ¿QUÉ TE GUSTA HACER UN DÍA DE LLUVIA EN PLENA COSECHA?

En días de lluvia, nada mejor que tortas fritas, mate y truco.

10. SI PUDIERAS VIAJAR SIN LÍMITE DE DINERO, ¿ADÓNDE TE IRÍAS, QUÉ LUGAR TE GUSTARÍA CONOCER?

Me gustaría conocer todos los rincones de la Argentina. Y presenciar una final de Champions.

11. ¿TÚ LUGAR EN EL MUNDO?

Speluzzi (LP), Carlos Paz y la cancha de River.

12. ¿USAS REDES SOCIALES? ¿CUÁLES?

Si, uso redes sociales con Instagram.

13. ¿CUÁL ES TU COLOR PREFERIDO DE COSECHADORA?

Color verde.

14. ¿SOS FELIZ COMO CONTRATISTA, POR QUÉ?

Soy muy feliz como contratista, porque hago lo que me apasiona y conoces mucha gente buena.

15. ¿QUÉ DESAFÍO TENÉS COMO CONTRATISTA?

Un desafío sería tener todos los tractores John Deere.

Un estudio del Instituto de Clima y Agua del INTA analizó las últimas seis campañas. La rotación de cultivos es una práctica frecuente y generalizada la inclusión de cereales.

“Las cinco secuencias de cultivos más frecuentes incluyeron rotaciones maíz- soja y maíz -soja – trigo/soja. Luego se ubicaron secuencias con más proporción de soja de primera”, expone Diego De Abelleyra, investigador del Instituto de Clima y Agua del INTA.

Los datos surgen del análisis multitemporal del Mapa Nacional de Cultivos desarrollado por INTA en el que se analizaron las secuencias de cultivos derivadas de los mapas de las campañas 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 y 2023/2024.

Estos mapas fueron generados a partir de clasificaciones supervisadas utilizando relevamientos a campo e imágenes de los satélites Landsat 8 y 9 y Sentinel 2. Se encuentran disponibles públicamente en la plataforma INTA.GEO, en el re -

positorio digital del INTA y en el repositorio Zenodo.

Dado el gran número de secuencias identificadas a partir de la combinación de cada una de las clases de cultivos del mapa en seis campañas (cerca de 60.000 secuencias), se consideraron diversos índices para caracterizarlas, tales como: intensidad de siembra, número de campañas de soja de primera en la secuencia, número de campañas de maíz de primera y número de cereales en la secuencia.

Además, agregó que “se observa una concentración de casos con alta proporción de soja de primera en parte de la zona núcleo en las cercanías de centros industriales, centros de acopio y puertos de exportación”. Por el contrario, “el maíz se ubica con más frecuencia en la secuencia en sectores peri-

cipitación (oeste de la Región Pampeana, noreste de Santiago del Estero y Salta).

poco favorables, por ejemplo, contratos a corto plazo o sin restricciones de rotación”.

féricos”, afirmó el investigador. En el indicador “intensidad de siembra” que describe el uso del suelo a lo largo del año y el grado de ocupación, se determinó que los sitios donde sólo se realizó un cultivo por año (sin presencia de dobles cultivos), representaron un 36% del área agrícola.

“Los casos de un cultivo por año se ubicaron principalmente al oeste de la Región Pampeana, noreste de Santiago del Estero y Salta, asociado a menores niveles de precipitación”, señaló De Abelleyra. En línea con el especialista, “al ser el maíz el segundo cultivo más sembrado, compite directamente con la soja en la secuencia de cultivos y su presencia en niveles altos puede ser indicador de que hay rotación en la secuencia”.

Sólo en el 36% del área evaluada se hizo un cultivo por año, mayormente en el oeste de la región pampeana.

El análisis muestra que la presencia de maíz en las secuencias es bastante menor que la de soja. De esta manera, sólo el 25% de las secuencias tiene tres o más cultivos de maíz en las seis campañas analizadas. La presencia de maíz en la secuencia es más importante en las regiones mencionadas con predominancia de simples cultivos y menores niveles de pre -

“Estos análisis constituyen una ampliación a seis campañas del análisis realizado previamente para tres y cuatro campañas”, subrayó De Abelleyra, quien destacó que “en estos análisis se observa que la rotación de cultivos es una práctica frecuente y es generalizada la inclusión de cereales en las secuencias”.

Para el estudio de cuatro campañas, los análisis estadísticos mostraron una probabilidad mayor de ocurrencia de casos con alta proporción de soja de primera en cercanía a puertos y en parcelas catastrales pequeñas.

La presencia de maíz en las secuencias es bastante menor que la soja.

Mientras que la proporción de maíz en la secuencia estuvo asociada a mayores distancias de los puertos y a parcelas catastrales grandes.

“La distancia a puertos incide directamente en el costo del flete, presentando mayores ventajas los lotes ubicados cerca de los centros de acopio e industrialización, que para soja se ubican en gran medida cerca de los puertos, dado que su destino principal es la exportación”, afirmó De Abelleyra. Por otro lado, indicó que “el tamaño de parcela catastral puede estar asociado al nivel de capitalización del productor y puede incidir en la capacidad de planificación a largo plazo o en la disponibilidad para arrendar las tierras en condiciones

Es así que, de acuerdo al estudio, puede darse en zona núcleo un doble efecto que genere la concentración de casos con alta proporción de soja de primera: tierras arrendadas tienen un mayor costo de producción y un menor margen bruto; una disminución en el costo del flete influirá en mayor medida en el aumento del margen bruto en estos casos.

“Se espera que este tipo de información permita describir los sistemas de producción agrícola de Argentina, brindando transparencia sobre la

forma en que se produce, por medio de una metodología objetiva y repetible como la utilizada para generar los mapas”, expresó el investigador.

En ese sentido, “esto podría generar valor agregado sobre la producción Argentina en la medida en que se identifiquen procesos de rotación que aseguren su sustentabilidad”, señaló. “También puede ser una herramienta de diagnóstico de situaciones no deseadas como monocultivo, identificar dónde ocurren estos casos y a que variables los pueden determinar, y actuar en consecuencia mediante el desarrollo de políticas públicas”, concluyó De Abelleyra.

INFORME DEL INDEC

El dato corresponde al primer trimestre de 2025 y el monto total es de 512.000 millones de pesos.

La venta de máquinas agrícolas durante el primer trimestre de 2025 alcanza una facturación de 512.046,2 millones de pesos, lo que representa un aumento de 89,7% en relación con el mismo trimestre de 2024.

Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 165.054,5 millones de pesos, lo que representa una suba de 47,5% en comparación con igual trimestre del año anterior. En tanto que la facturación de implementos, sembradoras y cosechadoras aumenta 128,9%, 117,2% y 110,2%, respectivamente.

En el primer trimestre de 2025, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de todos los segmentos de maquinaria registran subas interanuales. Las cosechadoras muestran el mayor incremento respecto a igual trimestre del año anterior, con 58,1%; las sembradoras, 43,8%; los im -

plementos, 36,4%; y los tractores, 19,0%. Ç. Con respecto a la participación de las unidades de origen nacional en el total de ventas en unidades, en el primer trimestre de 2025, los implementos de producción nacional presentan una participación de 85,1%; los tractores, de 84,3%; y las cosechadoras, de 79,2% en el total de unidades vendidas de sus respectivos segmentos.

En cuanto a la participación en la facturación total en el primer trimestre de 2025, los tractores representaron el 32,2% con 165.054,5 millones de pesos; los implementos alcanzaron el 32,1% de participación, con 164.173,0 millones de pesos; las cosechadoras tuvieron el 26,7% de participación, con 136.563,9 millones de pesos; y las sembradoras representaron el 9% restante, con 46.254,7 millones de pesos. Tomando la participación de los distintos subgrupos de implementos, se observa que otros implementos, representaron el 57,9%, con 95.010,2 millones de pesos de facturación; las pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre participaron con el 26,8%, con 44.012,1 millones de pesos de facturación; y los implementos para acarreo y almacenaje de granos, con 25.150,7 millones de pesos, representaron el 15,3% restante.

PROYECTO DEL INTA

Se busca profundizar el conocimiento en todo el país para tomar mejores decisiones.

Con el objetivo de optimizar las estrategias de manejo agronómicas aplicadas en los diversos sistemas productivos del país, desde hace 25 años, el INTA aporta estrategias, tecnologías y conocimiento para la toma de decisiones. En esta línea, se presentó un nuevo proyecto de investigación para generar información actualizada y federal que permita la optimización en el uso de fitosanitarios, mediante protocolos validados y profesionales capacitados.

Para hacer frente a las adversidades bióticas que afectan a la productividad y calidad de los cultivos, el productor tiene disponible un amplio abanico de estrategias de manejo capaces de ser complementarias entre sí. En 2022, el INTA publicó un informe en el que se destaca el rol de los insumos químicos como herramienta, además del manejo integrado de plagas, la rotación de cultivos y el mejoramiento genético.

El proyecto del INTA busca apoyo interinstitucional, Senasa y Salud Pública fueron invitados.

A fin de profundizar el conocimiento y generar información federal para la toma de decisiones, se presentó un nuevo proyecto de investigación para la optimización en el uso de fitosanitarios y, así, dar respuesta a las nuevas demandas.

“Este nuevo proyecto de investigación tiene como meta ampliar la mirada, generar in -

formación nueva, actualizada, federal y propia de la Argentina, así como articular con otros organismos para abordar nuevas visiones en un tema que atraviesa diversas temáticas”, detalló Carolina Sasal -coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA-. Y no dudó en señalar que el nuevo proyecto del INTA “tiene el potencial y la intención de ser de alcance interinstitucional. La experiencia en la temática, la capilaridad territorial del INTA y la amplia trayectoria en articulación público-público y público-privado facilitará el trabajo coordinado”.

Salud Pública y Senasa estarán invitados para ser parte del proyecto. A su vez, el nuevo proyecto del INTA propone validar y unificar protocolos, así como la capacitación de los profesionales. “Vamos a trabajar para mejorar los diagnósticos mediante sistemas de medición con tecnología de punta”, destacó Sasal, quien no dudó en subrayar que “es clave

tener información precisa para optimización en el uso de fitosanitarios y lograr producciones sustentables”. En 2022, el INTA presentó un informe que plantea un abordaje integral del uso de productos fitosanitarios y recupera el aporte del organismo en cuanto al desarrollo de estrategias, tecnologías y conocimiento que colaboran con el manejo de plagas y enfermedades de los cultivos.

Claves: Insumos, manejo integrado, rotaciones y mejoramiento genético.

Este nuevo proyecto busca continuar en esta línea con nueva información de los diversos sistemas productivos en todo el país.

Se trata de una herramienta indispensable para contribuir a la mejora de los sistemas productivos en línea con el ambiente, en el contexto del enfoque de Una Salud, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

DATOS DEL SIMPOSIO DE FERTILIDAD 2025

Crisis y oportunidad en la nutrición de cultivos: fertilización, una deuda con el suelo que preocupa

Estiman que se dejan de producir 40 millones de toneladas por una fertilización ineficiente. Los números y los desafíos. ¿Se puede mejorar? Especialistas debatieron el cómo.

El último Simposio de Fertilidad 2025 arrojó un número tan interesante como sorprendente… y a la vez, por qué no, alentador: “Alrededor de 40 millones de toneladas de granos se dejan de producir por una fertilización ineficiente”.

A pesar del creciente uso de fertilizantes, entre las principales causas de una nutrición deficiente se mencionó la falta de diagnóstico del suelo y una escasa inversión en nutrientes.

La falta de diagnóstico del suelo y una escasa inversión son causas principales de una nutrición deficiente.

Fertilizar Asociación Civil puso, de esta manera, una cuestión que se torna ineludible analizar tanto para los productores como para los técnicos: que la nutrición de cultivos

será clave en la próxima campaña. Una nutrición deficiente de los cultivos en Argentina ha generado pérdidas millonarias para el sector agrícola, un problema que persiste a pesar del crecimiento en el uso de fertilizantes.

En este sentido, si bien el uso de nutrientes creció, las brechas siguen siendo enormes, sobre todo en cultivos como el maíz. “Tenemos que jerarquizar las decisiones de manejo y mirar el suelo con una mirada más integral”, expresó Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar.

Según el directivo, la falta de inversión en nutrientes adecuados ha impedido que el país aproveche su potencial productivo, con una estimación alarmante: alrededor de 40 millones de toneladas de granos dejaron de producirse

Estados Unidos, Marruecos y Rusia. La mayor parte de ese volumen entra por el Puerto de San Nicolás, seguido por el de San Lorenzo, Rosario y otros puntos estratégicos.

Argentina produce localmente un tercio del fertilizante que utiliza, y el resto se importa.

Diagnóstico de suelos

debido a la ineficiencia en la fertilización.

“La dosis media de azufre hoy sigue siendo de apenas 2 a 3 kilos por hectárea. Sabemos que es un nutriente económico y eficiente, y ahí hay una gran oportunidad de mejora”, señaló Rotondaro en el primer panel desarrollado en el Simposio FERTILIDAD 2025 que se realiza en Rosario.

“Para equilibrar el balance de los nutrientes que se reponen y extraen en los suelos agrícolas en los últimos 30 años, a dinero de hoy, equivale a 30.000 millones de dólares”, dijo Rotondaro.

Rotondaro mostró datos que reflejan una realidad del mercado nacional: la Argentina produce localmente un tercio del fertilizante que utiliza, y el resto se importa principalmente desde el norte de África,

Pero más allá de lo logístico, Rotondaro apuntó a la falta de diagnóstico del estado de los suelos. “Hoy en Argentina solo se hace análisis de nutriente en el 21% de los casos. El muestreo de suelo es clave, es la base del diagnóstico. No podemos hablar de nutrición sin conocer el suelo”, enfatizó. En este orden, destacó el rol del asesor como un “tamizador” de información. “El asesor tiene que filtrar y jerarquizar las tecnologías más relevantes, basándose en diagnóstico

y en entender la diversidad del productor argentino, que no es uno solo, son muchos perfiles”, subrayó.

Evolución

En otra parte de su conferencia, Rotondaro compartió la evolución del uso de fertilizantes en los últimos 30 años, destacando una tasa de crecimiento promedio de 8% anual, aunque con períodos de estancamiento. También mostró la correlación directa entre el incremento del uso de fertilizantes y el aumento en la producción de granos.

En 2024, el consumo de fertilizantes fue de 5 millones de toneladas: un tercio se produce en el país y el resto, dos tercios, se importa. Fundamentalmente, en el país se producen 1,1 millones de toneladas de urea y casi 500 toneladas de superfosfato simple (SPS). Y

se compra en el exterior más de un millón de toneladas de urea, cerca de 500 mil toneladas de UAN y más de un millón de toneladas de fertilizantes fosfatados (MAP-DAP). La urea es importada desde el norte de África; el UAN, desde Estados Unidos y Rusia, y los fosfatados (MAP y DAP), desde Marruecos y China.

Es cierto que el uso de fertilizantes en Argentina se multiplicó por cinco los últimos 30 años de 1 millón a 5 millones de toneladas en 2024. Pero destacó que para lograr achicar las brechas de producción, el consumo debería superar los 10 millones de toneladas. En cuanto al crecimiento del uso de fertilizantes, indicó que se están analizando nuevas inversiones en la industria local pero que seguramente se deberá crecer en el volumen de importación.

“Las condiciones de importación con este nuevo Gobierno han mejorado muchísimo. La facilidad, el proceso, el tema de los pagos; han bajado muy poquito pero han bajado algunas alícuotas. El 2024 fue mucho mejor que 2023”, reconoció Rotondaro.

Los últimos 30 años la tasa promedio en el uso de fertilizantes es de 8% anual.

Finalmente, expuso un dato que sobresaltó a varios desprevenidos. En base a los trabajos de Fertilizar y la Secretaria de Agricultura, el balance de nutrientes de los principales seis cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo) de los últimos 30 años (1993-2022), equivale a plata de hoy unos 30.000 millones de dólares. De modo que, para reponer todos los nutrientes que se extrajo del suelo, a dinero de hoy,

lizantes, que aumentaron su uso 25 veces en cinco años, y los bioestimulantes, por 8. Asimismo, creció el uso de complejos granulados y fertilizantes de liberación lenta. Este déficit de nutrientes no solo afecta el rendimiento de los cultivos, sino que también impacta negativamente en la economía de los productores y del país en su conjunto, reflejando la urgente necesidad de un enfoque más integral y eficiente en el manejo de los suelos.

reponer siempre por reponer, pero sí o sí hay que hacer diagnóstico lote por lote. Algunos necesitarán fertilización, otros no. Pero lo cierto es que cada vez son más los que sí lo necesitan”.

equivale a 30.000 millones de dólares. En nitrógeno, se aplicó 16,7 millones de toneladas versus los 34 millones de toneladas que se extrajeron. En fósforo, se aplicaron 5 millones de toneladas versus los casi 10 millones de toneladas que se extrajeron del suelo y en calcio, se agregaron 39.000 toneladas contra 23 millones de toneladas que se sacaron.

“Al final del ‘90 producíamos en Argentina entre 30-35 millones de toneladas de grano y hoy estamos produciendo y se ha estabilizado los últimos años en 115-120 millones de toneladas”, remarcó para poner en contexto.

Esto si se compara con el aporte del campo en retenciones en los últimos 20 años, que fue de 200.000 millones de dólares, equivale al 15%.

Entre los nuevos desarrollos, Rotondaro mencionó el fuerte crecimiento de los bioferti-

“Queremos seguir impulsando los ensayos de larga duración, porque nos dan información valiosa sobre los efectos residuales de la mejora del ambiente”, indicó, y destacó la importancia de trabajar articuladamente con universidades y centros de investigación.

Hacia el final, lanzó un llamado a mirar el suelo con mayor amplitud, ya que “no todo es nitrógeno y fósforo. También hay que hablar de erosión hídrica y eólica, de compactación, de inundaciones. Algunos problemas parecen del pasado, pero siguen vigentes”, alertó.

Alerta máxima

Para Fernando García, “la alerta que tenemos que saber leer para tomar decisiones rápidas es que comparando los datos de 2011, 2018 y 2024, vemos que hay zonas que no cambiaron mucho, pero en muchas otras seguimos perdiendo nutrientes. Muy pocas mejoraron”, dijo García.

“Estamos haciendo mal. Si tenés un suelo con fósforo alto, está bien usarlo, pero hay que monitorear. No es cuestión de

García recordó que hace 40 o 50 años la agricultura era distinta: de bajos rendimientos, menos exigente, con rotaciones con pasturas, y los suelos partían de una fertilidad natural altísima. “Vivimos de eso mucho tiempo. Hoy hay que ser responsables, usar la evidencia científica y técnica disponible”, afirmó.

Finalmente, García aseguró que el Simposio Fertilizar cumple un doble rol: “Es un espacio para la innovación, pero también para la motivación. No es que al salir del evento todos aplicamos lo aprendido de inmediato, hay que adaptarlo a cada situación. Pero si todos —industria, ciencia, productores— trabajamos juntos, se puede avanzar”.

1. Los suelos muestran agotamiento de nutrientes, monitorear es clave.

2. Las brechas de aplicación explican significativamente las brechas de rendimientos.

3. VER el Fósforo, VER es Diagnosticar para identificar el problema.

4. Salud del suelo es Salud humana, Nutrición del suelo es Nutrición humana.

5. Sostenibilidad, nuestros manejos impactan nuestros suelos … y mucho más allá del lote.

6. ¡Big data e IA son herramientas clave y ya están disponibles! Educarnos y prepararnos para trabajos abiertos y colaborativos.

7. La inversión en tiempo y recursos para caracterizar la heterogeneidad y trabajar con precisión es una buena decisión.

8. Los bioestimulantes, las especialidades: mejor con adopción basada en evidencia científica.

9. Las brechas de nutrición de los sistemas forrajeros son aún más pronunciadas que las de la producción de granos.

10. No hay una receta única para todas las zonas agrícolas, sólo buena agronomía.

Esta abonadora autopropulsada cuenta con un tanque de 8.000 kilos de capacidad y franja de aplicación de hasta 50 m. Tiene un nuevo diseño, nueva suspensión, SmartSet, y otras novedades que la hacen eficiente y práctica.

Remodelada con motor delantero y nuevo chasis, proporciona una mejor distribución del peso. La cabina ofrece amplio espacio interior, con mandos rediseñados ergonómicamente que le ofrecen simplicidad al operador.

Mayor recorrido de trabajo de la suspensión, reposicionamiento de los resortes neumáticos, y calibración exclusiva de resortes y amortiguadores proporcionan una mayor comodidad operativa.

SmartSet es una herramienta creada para ayudar a ajustar la franja de aplicación y administrar los fertilizantes utilizados. Permite formar una base de datos. En cuatro pasos se pueden obtener los datos de regulación necesarios para una variedad de fertilizantes.

3- DIRECCIONAL UNITRACK

El Uniport 8030 NPK viene equipado de serie con el exclusivo sistema de dirección trasero Unitrack que permite trabajar con radio de giro un 35% menor y reduce el aplastamiento en maniobras hasta en un 40%.

6- CONTROL AUTOMÁTICO 12 SECCIONES

La franja de aplicación se subdivide en 12 secciones que se abren y se cierran automáticamente, lo que hace posible minimizar superposiciones. El ahorro de fertilizantes puede llegar hasta un 15%.

La franja de aplicación se puede ajustar automáticamente con solo modificar el punto de caída de los fertilizantes en los discos, sin necesidad de cambiar los ángulos de las palas o la rotación de los discos. El punto de caída se determina mediante la aplicación SmartSet.

Capacidad de hasta 8.000 kg u 8 m³. Un 60% más de autonomía y un 20% más de producción diaria en comparación con la Uniport 5030 NPK, lo que propicia una gran capacidad operativa.

Del campo a (casi) todos lados, el maíz sabe que su fortaleza es pensar la cadena completa

Durante el último Congreso Maizar 2025 se debatieron los caminos para potenciar el desarrollo productivo e industrial del cereal. Las claves del bioetanol como motor del cambio.

“El maíz y el sorgo ya no son solo cultivos, son vectores de cambio, motores de desarrollo”, dijo Marcelo McGrech, presidente del Congreso Maizar “Por más valor” realizado semanas atrás. Y enumeró: “Son la llave para producir alimentos, energías renovables, insumos industriales generando empleo de calidad;

pero también son la base para construir marcas, exportar con identidad y hacer lo que más necesitamos: arraigar talento en cada rincón del país y construir una Argentina más integrada, más sustentable y más competitiva”.

McGrech: “Necesitamos una visión común. Campo, industria y Estado. Juntos”.

McGrech invitó a “trabajar juntos para construir acuerdos”. “Ya no alcanza con tener razón. Hace falta tener rumbo. Proyecto. Audacia”, dijo, y citó ejemplos de empresas que lograron desarrollos a partir de la transformación del maíz y el sorgo. “Necesitamos una visión común. Campo, industria y Estado. Juntos. Un acuerdo estratégico, que trascienda gobiernos”. Desde su mirada

financiera y crediticia, McGrech también insistió en que “la Argentina necesita con urgencia un mercado de capitales fuerte, profundo, confiable. Que, junto a los bancos, apalanque inversión real, de largo plazo. Que transforme toneladas en empleos, y territorio en desarrollo”.

Presidente y productor Federico Zerboni, presidente de Maizar, apeló a su propia experiencia como productor para recordar que la Argentina vivió una revolución agrícola pionera que en los ’90, de la mano, sobre todo, de la biotecnología y el sistema de siembra directa, y de la tracción de la demanda china. Sin embargo, “la política, en lugar de ver al agro como un socio estratégico, vio una caja para recaudar”, impuso retenciones (DEX) y otras medidas distorsivas, y aquella diná -

mica fue perdiendo impulso, hasta llegar al estancamiento productivo en los últimos años, mientras los países vecinos implementaban políticas de crecimiento.

Zerboni: “La política nos vio como una caja para recaudar y no como un socio estratégico”.

Brasil, que partió de una situación hiperinflacionaria similar a la Argentina en los ’90, logró pasar de ser importador a exportador de alimentos, y de producir 55 millones de toneladas de granos a más de 320 millones. En cambio, la Argentina, que había escalado rápidamente de 40 a 130 millones de toneladas, lleva una década estancada en ese nivel, señaló. Similar en ganadería bovina: Brasil pasó de 70 millones de cabezas a más de 240 millones, mientras la Argentina cayó de unos 60 a poco más de 50 millones. Zerboni contrastó también el PBI de la Argentina y el de los países vecinos en los últi -

mos 30 años: mientras el de Brasil creció 257%, el de Paraguay 252% y el de Uruguay 324%, el de Argentina, apenas 56%. “Claramente, erramos el camino”, sostuvo. Para el presidente de Maizar, aquella competitividad de hace tres décadas hoy se erosionó, por los costos más altos, los suelos menos fértiles, la infraestructura deficiente, la alta presión impositiva, la escasez de maquinaria agrícola, el mayor proteccionismo global, la menor tracción de China, el menor aumento demográfico y los menores precios de los commodities.

Para Zerboni, parte del problema fue que el agro se desentendió de la política: “Hoy sabemos que el camino no es sin la política, ni contra la política, sino con la política”. “Nuestro compromiso con las políticas públicas se materializa a través del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), que nuclea a legisladores de 18 provincias”, sostuvo. El dirigente insistió en que producir maíz en zonas alejadas de los puertos para exportar es inviable por el flete,

y llamó a replicar el modelo del Mato Grosso, para agregarle valor en origen. Y tras reconocer los esfuerzos del Gobierno para estabilizar la economía y controlar la inflación, insistió en la necesidad de avanzar con una reforma integral impositiva y laboral, priorizando la eliminación de las retenciones (DEX).

En un contexto macroeconómico que empieza a estabilizarse, donde los productores están empezando a dejar atrás la lógica tradicional de medir el negocio por el costo por hectárea, lo importante no es cuánto cuesta sembrar una hectárea, sino cuánto cuesta producir cada tonelada de grano. Este giro implica pasar de una lógica financiera a una lógica productiva, donde el foco está puesto en maximizar el rendimiento y la eficiencia de cada decisión agronómica.

“Según diversos estudios, la brecha entre el rendimiento que el productor obtiene actualmente y lo que podría obtener con la tecnología disponible es del 34%. Definir los ambientes productivos

dentro de cada lote y la consecuente elección del germoplasma adaptado al mismo explica entre el 45 y el 70% de la brecha. La correcta definición de la densidad de plantas a sembrar para cada híbrido en cada ambiente explica entre el 10 y el 22%. El manejo de Nitrógeno y otros nutrientes explica entre el 6 y el 14%. El correcto manejo de plagas y enfermedades utilizando herbicidas, insecticidas y fungicidas explica variaciones de entre 3 y 7% en el rendimiento. Cerrar esa brecha refuerza la posición de Argentina entre los productores de maíz más importantes del mundo y permite construir la base para la recuperación del área que estimamos va a ser cercana al 18%”, explicó Maximiliano Cueto, líder para maíz y protección de cultivos de Bayer Crop Science Cono Sur.

Asimismo, Cueto sostuvo: “Venimos de una cosecha muy buena, con un nivel de producción que superó las expectativas iniciales. En este contexto, el maíz va a mostrar una clara recuperación versus soja.

La producción de bioetanol creció 4% promedio anual en el mundo, concentrada en EE.UU., Brasil, India y UE.

A diferencia de otras campañas, hoy se percibe mayor tranquilidad por parte del productor, que sabe que los insumos están disponibles y que puede planificar con mayor previsibilidad, lo que también contribuye a decisiones más estratégicas y productivas”.

Bioetanol ¿Y Argentina?

El bioetanol es un negocio trabado en Argentina que en

el mundo crece y suma nuevos jugadores. Los múltiples beneficios del bioetanol, su crecimiento en el mundo y las perspectivas en la Argentina fueron temas de análisis durante el Congreso Maizar 2025, en un panel conformado por Beatriz Pupo, del US Grains Council; Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Antonella Semadeni, de FADA, que contó con la moderación de Manuel Ron, de Bio 4. Beatriz Pupo, representante del Mercosur del US Grains Council y ubicada en Brasil, ofreció una perspectiva global sobre el bioetanol. Destacó que, en los últimos cinco años, la producción mundial ha crecido casi un 4% promedio anual, y alcanzó casi 120.000 millones de litros, muy concentrada en Estados Unidos, Brasil, India y la Unión Europea, que suman aproximadamente el 90% del total. “El éxito en estos países se debe a que fortalecen y ajustan sus mandatos de mezcla, mejoran sus metas de reducción de gases de efecto invernadero y ofrecen incentivos fiscales y financieros”, puntualizó.

A nivel mundial, el bioetanol representa hoy cerca del 6% del total de la demanda de gasolina, y Argentina tiene espacio para seguir creciendo y fortaleciendo sus políticas públicas, agregó la experta. En Estados Unidos, la producción durante 2024 fue récord: 61.000 millones de litros, una cifra mayor que el consumo. Esto generó un remanente que impulsó las exportacio -

nes, que también alcanzaron un récord: 7.000 millones de litros, con Canadá y Europa como destinos principales.

En Estados Unidos se están cumpliendo 20 años del estándar de combustibles renovables (RFS), que ha generado gran valor para la cadena agrícola en ese país. La tasa de mezcla actual en el país es del 10,4%, y la industria estadounidense opera a un 86% de su capacidad, con potencial para aumentar la producción. “El uso de etanol también ofrece beneficios económicos para los consumidores: en promedio, fue 16 centavos de dólar por litro más barato que la gasolina en 2024, con picos de mayor diferencia”, destacó Pupo.

A nivel mundial, el bioetanol representa hoy cerca del 6% del total de la demanda de gasolina.

Las ventas de mezclas más altas en el mercado estadounidense, como E15 (15% etanol), alcanzaron un récord de 5.000 millones de litros en 2024, impulsadas por el aumento de estaciones que lo ofrecen y permisos de venta extendidos, incluso durante todo el año en algunos estados. “El E85 también ha visto ventas récord, superando los 400 millones de litros en 2024, lo que muestra que, cuando el precio es favorable, las ventas aumentan”, agregó la especialista.

Brasil también es una locomotora en producción de bioetanol. Pupo indicó que la zafra 2024/2025 marcó un

récord de producción –casi 35.000 millones de litros–, impulsado fuertemente por el etanol de maíz. Este protagonismo se debe a que las plantas de caña de azúcar están priorizando la producción de azúcar. “Esto marca un cambio de paradigma: el etanol de maíz es el motor del crecimiento del consumo de etanol en Brasil. La producción de etanol de maíz superó los 8.000 millones de litros en 2024 (+23%) y se espera que supere los 10.000 millones en 2025 (+24%), mientras que la producción de etanol de caña caería 8%”, comparó.

Se estima que en Brasil se transforman alrededor de 20 millones de toneladas de maíz en etanol. Aunque hoy el etanol de maíz es el 20% de la producción total en Brasil, la expectativa es que alcance el 40% en cinco años.

Antonella Semadeni , economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), le puso cifra al negocio del bioetanol en la Argentina, presentando cinco aportes socioeconómicos que genera esta industria más allá de la transición energética, que actúan como motor de desarrollo local, regional y nacional.

Aporte tributario, dado que incrementa los ingresos fiscales al agregar procesos industriales. La cadena genera una recaudación anual de USD 184 millones (considerando fase primaria e industrial).

Ahorro de divisas: la producción y uso del combustible renovable reduce la importación de naftas, lo que mejo -

ra el balance fiscal. El ahorro actual es de USD 410 millones anuales, reduce el gasto en nafta importada en un 35%. Si se produjera al 100% de la capacidad instalada y se incluyeran inversiones proyectadas, el ahorro podría acercarse a los USD 600 millones. Generación de empleo: la cadena genera 5.125 puestos de trabajo, 57% en la fase primaria y 43% en la industrial. Valor agregado: la cifra proviene de procesar el maíz en lugar de exportarlo como materia prima. El paso del maíz al bioetanol amplía su valor en un 40%, y equivale a un valor agregado anual de USD 164 millones.

Inversiones: entre 2020 y 2024 se generaron USD 88 millones en inversiones. De

cara al futuro, Semadeni también presentó escenarios de aumento del corte de bioetanol. Un corte del 27,5% (similar a Brasil) desde el 12% actual, “generaría un aporte tributario adicional de USD 400 millones (en total, USD 590 millones), valor agregado adicional de cerca de USD 300 millones, un ahorro de divisas cercano a USD 1.100 millones y la generación de más de 14.000 puestos de trabajo (9.000 extra). Demandaría 5,3 millones de toneladas de maíz (10% de la producción nacional), 3,4 millones extra.

Patrick Adam , director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, ubicó la importancia del bioetanol en el país en el contexto de la catástrofe ambiental y la necesidad de descarbonizar el transporte.

industrias, y vinaza para producir biogás y biometano. “Las plantas de etanol son centros de producción de energía y múltiples coproductos”. Adam contrastó el modelo argentino con el de países como Estados Unidos y Brasil. Argentina, al igual que Ucrania, tiende a ser exportadora de materia prima, un modelo que describió como “empobrecedor”. Consideró “insólito” que Argentina solo destine el 3% de su maíz a la producción del combustible renovable, comparado con el 25% en Brasil (recién empezando con maíz) y el 25 a 40% en Estados Unidos.

Adam: “Es insólito que Argentina solo destine el 3% de su maíz a la producción del combustible renovable”.

“Aunque se destacan los beneficios económicos y sociales, el contexto principal es el climático: la Argentina tiene un plan de transición energética que prevé un aumento del uso de etanol a un mínimo del 20%, y hasta el 27,5%, alineándose con Brasil”, destacó. Entre las ventajas del bioetanol de maíz, marcó que provee de octanaje a las naftas de forma más barata que otras fuentes y es ambientalmente sustentable.

Además, en un círculo virtuoso, las plantas generan coproductos valiosos: burlanda (DDGS) a partir del almidón, utilizada para alimentar cientos de miles de animales, integrando energía y alimentos; CO2, que se trata y purifica para usos industriales; aceite de maíz para biodiesel u otras

ENSAYOS DEL INTA

Propuesta de enfoque integral con herramientas químicas, mecánicas y digitales.

rejas planas antes de la siembra de trigo de ciclo corto permitió un control de malezas superior al 90% de inmediato y de al menos 80% a los 60 días. Esto generó un período libre de competencia de 40 a 50 días desde la implantación del trigo.

Adam detalló que hay conversaciones con el Gobierno, pero que, aunque es receptivo, aún no se traducen en avances concretos. Indicó que la industria, tanto de maíz como de caña de azúcar (representada por el Centro Azucarero, que apoya las propuestas), está de acuerdo con las propuestas, como el proyecto del diputado Carlos Gutiérrez.

Sugirió que si el avance en una ley integral se traba parlamentariamente, una salida podría ser impulsar una ley exclusiva para el bioetanol, dejando que el biodiésel, un sector más complejo, avance por su lado, aunque las provincias productoras de bioetanol apoyarían también al biodiésel.

Desde hace más de 50 años, los herbicidas representan la principal herramienta para el control de malezas. Sin embargo, el aumento en la resistencia de ciertos biotipos y la expansión de especies tolerantes, demuestran la necesidad de adoptar un enfoque integral. En este marco, los herbicidas residuales -o pre emergentes- demostraron una alta eficacia en el control temprano de malezas, además de contribuir a mitigar los efectos de la chicharrita (Dalbulus maidis), una plaga que afecta al maíz.

Javier Crespo, especialista del INTA Paraná, señaló: “Ensayos locales demostraron que la aplicación de herbicidas residuales logró al menos un 90% de eficacia en el control de maíz voluntario con diferentes ingredientes activos. Sin embargo, los casos de malezas resistentes siguen en aumento, por lo que es clave avanzar en el manejo integrado de malezas”.

Al control con herbicidas se suman otras estrategias de

control de malezas. “A través de ensayos con maquinarias, desde el INTA Paraná lo que se busca es desarrollar otras estrategias exitosas de control”. En esta línea, el investigador explicó que “en colaboración con empresas privadas se evalúan diferentes métodos de control de malezas entre los cuales están los implementos de control mecánico con mínima remoción superficial del suelo, el uso de cultivos de coberturas, la rotación de cultivos, el ajuste de la densidad de plantas y la distancia entre surcos que, entre otros aspectos, son la base para alternar con el uso de herbicidas y contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción”.

Se están probando herramientas de mínima remoción para ayudar al tratamiento químico.

Por otro lado, Crespo indicó que los ensayos realizados durante los últimos dos años demostraron que el uso de

“Además, en contextos de déficit hídrico, herramientas como la rastra multipropósito han mostrado una eficacia superior al 85% en el control de malezas, dependiendo del tipo de suelo y el estado de las malezas presentes”, puntualizó, y agregó: “Una alta intensidad de uso puede aumentar la compactación y reducir la infiltración del agua”. Además, el avance de las AgTechs está revolucionando la protección vegetal. “Herramientas como drones, aplicaciones selectivas, inteligencia artificial y manejo remoto se están incorporando progresivamente al manejo integrado de malezas, permitiendo optimizar la eficiencia y reducir el uso de insumos químicos”.

“Todas estas prácticas, que componen la estrategia de manejo integrado de malezas, permitirían no solamente lograr alta eficacia en el control, sino también contribuirían a proteger el recurso suelo, minimizando el impacto sobre los cursos de agua, el aire, y la biodiversidad, y sin afectar su productividad y rentabilidad, e incluso aumentándola”, concluyó Crespo, en pos de aclarar su posición.

la robótica y la inteligencia artificial

Expertos presentaron diversas iniciativas públicas y privadas de innovación en automatización para optimizar la producción de agroalimentos. Aquí, las novedades, lo que está y lo que viene.

En un espacio de reflexión y divulgación sobre lo que se viene en soluciones tecnológicas para acompañar a la agroindustria en sus desafíos futuros participaron Hernán Ferrari y Gerardo Sánchez, ambos expertos de INTA, y Mayco Mansilla, gerente de Innventure, el fondo de capital especializado en inversiones en tecnología agroalimentaria nacido en el seno de Aapresid. Los expertos mostraron datos y contaron experiencias para enfrentar

un crecimiento demográfico exponencial en los próximos 25 años, en un escenario signado por condicionamientos productivos que impondrá el cambio climático, expectativa de vida cada vez mayor, países con población joven en descenso y, sumado a ello, que no se dedicarán a profesiones ligadas con la producción de alimentos o el trabajo físico, sino otras disciplinas de trabajo cognitivo. Hernán Ferrari, de INTA, presentó proyecciones de los organis -

mos internacionales en torno a los requerimientos alimentarios de los próximos años. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anticipó en 2019 que para 2050 la población mundial aumentará entre 1.500 y 2.000 millones de personas. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que, para poder alimentar a esa población, la oferta de alimento debería crecer a razón de un 3% anual. “Quiere decir que para el 2050 tendríamos que estar duplicando la oferta de alimento actual”, indicó Ferrari.

Por otro lado, las proyecciones evidencian que la población de África, que se esperaba fuera capaz de alimentar el mundo por sus tierras y su clima, para el 2050 será un 99% mayor. Es decir, que su producción de alimento no le alcanzará siquiera para autoabastecerse. En esta misma línea o en cierto equilibrio, estarán el resto de los continentes, excepto América, cuyo crecimiento demográfico será más moderado.

Un dato interesante para pensar el futuro de la producción agroalimentaria es que, hasta el 2020, el 50% de la población hacía trabajo físico y el otro 50% hacía trabajo cognitivo. “Hoy, la gran mayo -

ría hacemos trabajo cognitivo y no físico; la tendencia es que esta brecha sea cada vez más grande y en el futuro no haya personas que hagan trabajo físico”, advirtió Ferrari. Estas cifras, tienen su contracara alentadora cuando se analiza el potencial de la tecnología asociada con la automatización y la inteligencia artificial. “En agricultura, el trabajo físico predecible, la recolección y el procesamiento de datos son completamente automatizables. A su vez, el trabajo físico impredecible es medianamente automatizable. O sea que alrededor del 70% de las tareas las pueden hacer robots”, anticipó el experto de INTA.

Dicen que alrededor del 70% de las tareas en agricultura las pueden hacer robots.

Confiando en que estos desafíos son posibles de superar, Ferrari destacó que “Argentina fue pionera en hacer exposiciones de robots en el mundo, somos terceros en el mundo en incorporar agricultura de precisión, décimos terceros en incorporar tecnología”, afirmó. Y remarcó que “fue en el Tecnódromo de Expoagro donde se mostraron por primera vez en el mundo robots trabajando, muestreando suelos, haciendo aplicaciones de dosis variables, eso es un orgullo”.

A su turno, Mayco Mansilla destacó que “hay más de 400 empresas en la Argentina que están desarrollando tecnología, van a aparecer más y vamos a poder aprovecharla cada vez mejor, en la medida

que apostemos a este tipo de talento y trabajemos colaborativamente”, sostuvo el referente de Innventure. En este sentido advirtió: “Para aprovechar la competitividad tecnológica que tenemos, además de incorporar tecnología debemos invertir en más tecnología”.

Gerardo Sánchez mencionó que otro desafío es reducir la pérdida de rendimiento por el cambio climático, que se estima en un 25%. “Necesitamos capacidad de cálculo para poder entrenar la inteligencia artificial y pasar del chatbot a agentes de inteligencia artificial que no solo recomienden, sino que puedan tomar una decisión autónoma”, afirmó el referente de INTA. Finalmente, Sánchez comentó que en el segmento de bioinsumos es donde estas tecnologías tienen mayor oportunidad. “Ya se está haciendo biología sintética, es decir sintetizando con IA qué genes hay que modificar para lograr mejores productos biológicos”.

Transformación digital

Uno de los temas centrales en todo esto es también poder adaptarse a toda esta transformación digital que se viene dando en lo cotidiano, pero, en particular, en la agroindustria, y en este sentido, el rol de la conectividad y de las AgTech.

Matías Arias, Gerente de Innovación CHN, comentó que “algo que caracteriza a estos tiempos es la aceleración de todo, lo que hace necesario dejar de mirar solo hacia adentro y comenzar a pensar en una innovación abierta”. En este sentido recalcó que “por un lado las empresas necesitan evolucionar por conveniencia propia incorporando conectividad para desarrollar sus productos y, por otro lado, debemos ampliar el espectro de trabajo”. “Si queremos seguir comercializando y abriendo mercados, es fundamental la digitalización”, cerró.

Tomás Liceda Rosasco, gerente agro IoT Telecom Empresas, contó sobre cómo la incorporación de la digitalización transforma las actividades de cada sector. “Estamos empezando a descubrir qué es lo que pasa cuando a un establecimiento le damos conectividad”, indicó. Al tiempo que afirmó: “La conectividad te habilita y otorga un agregado de valor, a partir del cual hay que empezar a medir los resultados”. En este sentido compartió que “el desafío de esta transformación digital que nos involucra a todos es entender que somos parte de una cadena, que es necesario dejar una huella digital para que todos sepan qué es lo que se está haciendo”.

Sirve para conocer el stock de productos, envía notificaciones si falta alguno.

La aplicación “El Galpón” está orientada a la gestión de insumos del agro para pequeñas y medianas empresas agrícolas. Sirve para conocer el stock de productos, envía notificaciones cuando un insumo es insuficiente y ayuda con la gestión de envases vacíos. Fue creada por especialistas del INTA Hilario Ascasubi —Buenos Aires— y del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge.

Se trata de una nueva aplicación para dispositivos móviles con utilidades para la gestión de todo tipo de insumos agropecuarios con especial interés en la gestión de agroquímicos y, fundamentalmente, de fitosanitarios. A su vez, esta app es útil para conocer el stock o existencias disponi -

bles y las operaciones y movimientos que se suelen realizar en las empresas del agro: compra, uso y traslado, tanto de insumos como de envases vacíos. La aplicación estará disponible inicialmente para dispositivos que funcionan con sistema Android y es de descarga libre.

La aplicación está disponible inicialmente para Android y es de descarga libre.

Para la organización de la información que maneja el sistema, se contemplan tres variables principales: insumos, depósitos y movimientos. “La idea es que este gestor de insumos, le permita al usuario llevar una actualización de stocks, ya sea desde fitosanitarios, fertilizantes, semillas y todo tipo de materiales y he -

rramientas”, afirmó Juan Pablo D’Amico —especialista del INTA Hilario Ascasubi, Buenos Aires—.

Y agregó: “El énfasis de la aplicación está puesta en los fitosanitarios, para hacer más fácil la gestión al productor en cuanto a las cantidades de insumos que tiene en stock, las fechas de vencimiento que tienen esos productos y la posibilidad de estar atento ante la inminente finalización de un determinado stock”.

La aplicación permite registrar, editar o eliminar depósitos en donde pueden ubicarse los insumos: galpones, silos, tanques o depósitos de locales comerciales. Otra sección sirve para definir artículos comerciales y sus principales características. Por ejemplo, tipo de producto, nombre, fabricante, presentación comercial, etc.

“El foco del diseño de la aplicación que se presenta hace énfasis en el minimalismo funcional en el que se destacan el inventariado de envases vacíos, las notificaciones por stock insuficiente y productos próximos a vencerse”, sostuvo Matías Micheletto —especialista del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca Golfo San Jorge y el Conicet—.

Según Micheletto, uno de los principales inconvenientes que tienen los productores es

que “suelen haber diferencias entre las existencias almacenadas en los diferentes depósitos y las registradas, que se comprueban mayormente al momento de emplear los insumos. Una situación similar ocurre con el vencimiento de los insumos de baja frecuencia de uso”.

A su vez, gestiona los insumos y los artículos que se encuentran almacenados en un depósito. “Hay un stock de insumos en envases cerrados o usados en fracción y un stock de envases vacíos, que se modela como insumos con cantidad disponible nula. Si el artículo inicialmente definido tiene fecha de vencimiento, se puede indicar este atributo al realizar la incorporación o alta del insumo”, aseguró Micheletto.

Se puede trabajar con las existencias en diferentes depósitos.

Permite, además, registrar movimientos: llevar un registro de las operaciones sobre las cantidades de insumos en cada lugar. “Los datos de movimientos se registran de forma automática, dependiendo del contexto en que el usuario ejecuta operaciones con los insumos en stock”, aseveró el investigador del INTA, a lo que añadió: “El único campo que se debe poder editar es la fecha, para realizar correcciones en caso de registro diferido”. Las operaciones sobre insumos deben ser las siguientes: alta (incorporar, adquirir o comprar una nueva cantidad de insumos), movimiento

(trasladar o cambiar el depósito en el que se encuentra un insumo), movimiento de envase (trasladar o cambiar el depósito de un insumo vacío o con cantidad cero), gastar insumos (reducir el stock).

“De esta manera le brindamos al productor una herramienta para gestionar los insumos, para mantener un cierto orden y un conocimiento con exactitud de los insumos que tiene disponibles en el establecimiento”, sostuvo D’Amico. A lo que agregó: “La posibilidad de manejar diferentes depósitos dentro del mismo establecimiento incluso dentro de depósito de proveedores”.

Gestión de envases vacíos

Otro punto de interés para la aplicación es la gestión de envases vacíos. La posibilidad es que la app El Galpón crea un cálculo de envases vacíos que se generan en el establecimiento agropecuario a medida que los insumos se utilizan. “Hay una gran diversidad de establecimientos con distintos niveles de tecnología para la gestión de los insumos”, destacó el investigador, y aclaró que “algunas

empresas con un alto grado de sofisticación y de manejo de información en tiempo real no cuentan con gestión de los envases vacíos”. “Al momento de devolver los envases en cumplimiento con las normativas vigentes, en algunos establecimientos no hay una contabilización acorde”, indicó D’Amico, quien añadió que “solamente se devuelven los envases que en ese momento hay en presencia física en el depósito de envases vacíos, y en la mayoría de los casos no hay contabilización y registro de estos”. Si bien hay diferentes sistemas informáticos para la gestión de insumos dentro de un establecimiento, la posibilidad de contar con esta herramienta de gestión de envases vacíos es la que hace la diferencia entre esta aplicación El Galpón y los softwares que se pueden encontrar hoy disponibles. El Galpón está disponible en GooglePlay desde el mes de marzo pasado. Posteriormente, auguran que será publicada en distintas plataformas de agricultura digital y sitios web. Una herramienta útil para pequeña y medianas empresas del agro.