AU SOL

Au travers d’une première sélection de citations nous tentons d’esquisser les perceptions ressenties des deux personnes interrogées au pied de la Tour Montparnasse. Nous analysons leur perception de l’espace urbain en général, les sensations que cela provoque sur eux et enfin ce que cela génère comme réaction de leur part. Les mots employés ainsi que les formes langagières nous aideront à capter leur état mental.

Tu sais une sensation où tout doit être rapide, tout doit aller vite

Quand tu fermes les yeux t’es hyper oppressé. T’entends encore plus, le son des voitures est décuplé J’avoue que souvent une journée m’épuise après, je suis épuisée à la fin d’une journée à la ville

Cognitif

Fabienne Solène

C’est déjà par rapport au travail, c’est une ville d’opportunités, pour moi c’est une ville où tout se passe, des opportunités à droite à gauche, un endroit qui va te permettre d’évoluer si t’as les bons contacts. Et le deuxième aspect, qui est quand même assez lié, c’est une ville qui bouge tellement, où y’a énormément de choses à faire, d’un point de vue artistique mais aussi pour sortir, pour rencontrer du monde. Tu peux tout faire, à n’importe quelle heure, n’importe quel jour de la semaine. C’est une ville qui est toujours en mouvement qui est hyper dynamique. C’est vraiment la multiplicité des activités on va dire.

Rapide, clairement rapide, et en permanence. Les personnes qui marchent. Et aussi les transports en commun, tu vois toutes les personnes qui passent elles vont chopper un métro ou elles vont chopper un bus ou elles vont dans certaines directions. (...) T’as tous les cyclistes aussi, t’as toutes les motos, les scooters, enfin t’as un trafic qui est assez important, que ce soit piéton ou routier.

La ville c’est le passage, c’est pour aller faire quelques courses, voilà pour une activité ou une visite

C’est un mouvement où je vais participer dans le sens où comme l’endroit est pour moi désagréable et que c’est un lieu de passage, je vais rentrer dans cette sensation d’aller vite, de trafic, où je vais traverser.

(Pas de témoignage pertinent)

Affectif

Fabienne Solène

Je me sens un peu oppressée, un peu sur le vif, tu vois, il faut que ça bouge. C’est bruyant, oppressant, désagréable.

C’est de l’excitation mais c’est aussi beaucoup de stress

Du point de vue cognitif, l’accumulation des modes de transports et leurs déplacement provoque une logorrhée d’adjectifs et de sensations négatives qui renseignent sur le caractère désagréable des lieux. Le mouvement permanent dans l’espace et sa vitesse est omniprésent dans l’expérience du lieu. Les sensations de l’individu au sol sont fortement marquées par ce mouvement, les accumulations et les sons qui se mêlent.

Le caractère circulatoire de cet espace urbain impact alors l’affectif et serait à l’origine des sensations d’oppression, pourtant contraire à la fluidité qu’elle génère. Si Solène apprécie l’idée de dynamisme de la capitale, finalement sa concrétisation spatiale par la mise en mouvement des individus et des transports sont de trop. Attentif à ses sensations, soudain l’aspect pratique des transports dans la pratique de la ville disparaît. Véritable lieu de passage, l’espace est bruyant, oppressant et rapide. Le mouvement constitue toute la problématique du lieu. Le chaos des différentes vitesses et des différents modes de transport brouille l’espace, qui devient un flux saturé.

Le flux constant devient un élément déclencheur du conatif et entraîne une mise en mouvement inévitable de l’individu dans l’espace.

Conatif

Fabienne Solène

Nous remarquons ici que l’attitude et l’action semblent être en conflit. Les accumulations dans le langage des individus au sol montrent l’insistance avec laquelle ils cherche à énumérer les sources d’éléments appartenant au registre du désagréable, créant un effet d’amplification. L’individu au sol, par des adjectifs négatifs, exprime son goût personnel et prend position de manière défensive face à cet environnement où il a du mal à se sentir à sa place. Malgré tout l’individu prend part à cette ville en mouvement, il se soumet à son rythme. L’expérimentation de la ville depuis le sol est donc fondamentalement marquée par les infrastructures et les dynamiques qu’elles génèrent, qui saturent l’espace et entraînent l’individu.

Cette première conclusion nous mène à analyser leur sentiment envers l’espace. En effet l’ensemble des perceptions désagréable ressenties et cette soumission à l’espace dynamique semblerait conditionner un certain ressentiment défiant envers l’espace urbain. Une sélection de citations renvoyant à leur sentiment envers l’espace nous aide à dresser un portrait orienté de leur expérience.

Cognitif

Fabienne Solène

En dépit de mon amour pour Paris, de son architecture, de son histoire, de ses bâtiments, musées etc, c’est vraiment pour moi aussi la capitale centralisée et aussi arrogante.

C’est la ville de la consommation quoi, je consomme du voyage, je vais dans le shopping center, je vais voir la vue et puis je repars ce soir quoi. C’est lié à une idéologie consumériste en fait, rendre la consommation prégnante un peu partout quoi et je trouve ça un peu idiot, je trouve que ça fait pas trop sens.

Affectif

Fabienne Solène

J’atterris en fait dans le quartier finalement qui fait pas trop sens

Moi j’aime bien l’ouverture, ce cadre vert là avec Et puis y’a une ouverture aussi, y’a une brèche, donc on voit le ciel et on voit que la ville elle avance ailleurs enfin qu’elle va quelque part. Mais tout en gardant un confort visuel pour l’oeil, parce-que je pense que la présence de

l’arbre là-bas (…) le vieux kiosque, l’immeuble parisien végétation c’est quand même du vivant quoi, c’est du vivant donc ben ça évolue tout seul donc euh ça fait du bien aussi de voir quelque chose qui peut pas être contrôlé en fait.

Fabienne Solène

Mon regard est plutôt dirigé en direction des bâtiments haussmaniens, c’est ce qui me paraît le plus agréable

Mais quand on ferme les yeux, parce-que je me suis assise pour prendre un café, j’ai le vent, j’ai le soleil, j’ai le bruit, les gens, les enfants, les travaux, le bruit de la vie quoi.

Je vois une sorte de rivière en fait qui traverserait, vous voyez, la rivière humaine. Une sorte de flux continu. Et finalement assez fluide, mais c’est les humains qui donnent cette fluidité, le chaos, cette vie (…) je me sens humaine avec d’autres humains, voilà tout le monde a sa valise, y’a une forme de communauté de destins

Je cherche l’ouverture.

Un premier sentiment filtre et influence l’expérience cognitive, qui prend alors une connotation orientée. La ville serait le fruit d’une idéologie consumériste et imposant son pouvoir politique.

D’un point de vue affectif, l’individu dans l’espace urbain est en quête de sens. Il cherche des éléments qui le rassurent, qu’il connaît ou qui suscitent sa nostalgie. Ces éléments, souvent naturels ou pittoresques démontrent le besoin de sens esthétique. Il cherche des éléments avec lesquels entrer en harmonie, bien souvent des éléments se rapportant au monde vivant et à la nature libre, hors du monde figé ou machiniste de la ville infrastructurelle.

Ainsi, bloqué dans une ville trop imposante physiquement et idéologiquement, le conatif de l’individu l’entraîne à fuir par l’ouverture visuelle qui représente la liberté. Et quand la vue ne suffit plus à satisfaire le besoin d’esthétique, l’appel aux autres sens est sollicité pour se connecter à un ensemble de valeurs affectives que permet l’introspection sensorielle. En se reconnectant avec ses valeurs, l’individu se reconcentre sur sa condition, sur son échelle de sensations et de projection. Il se projette dans les autres

Conatif

individus dans la ville. La ville constitue un espace de conflit avec l’humain et l’espace libre du sol serait l’espoir d’un rapport aux autres. Par la communauté il lutte contre l’imposition urbaine.

Nous remarquons donc que l’individu dans la ville du sol est tiraillé par la quête de sens et de liberté. Si la fuite semble être le réflexe premier que génère l’espace, la satisfaction esthétique et des valeurs personnelles et collectives constituent des manières de lutter dans la ville.

Ainsi au travers de ces analyses des groupes d’éléments se forment. Les individus au sol ont une vision fragmentée, entre positif et négatif, entre oppression et désir. Il construit sa relation avec la ville selon une logique dichotomique, où la fragmentation de l’espace bon ou mauvais l’empêche d’avoir une vision globale de ville. Le dialogue entre espaces, individus et ville semble bloqué. L’individu dans la ville est donc inévitablement dans une prise de position forte et se place dans une attitude défensive dans une ville qui lui est insupportable. Malgré qu’il soit dans la ville il établit une relation duelle avec la ville et sa perception en devient dichotomique.

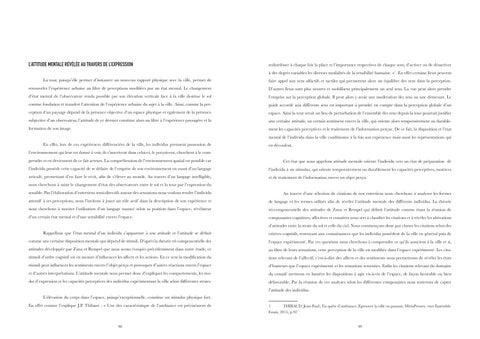

DEPUIS LA TOUR

De la même manière nous analysons des extraits recueillis des entretiens menés en haut de la tour. Si la perception au sol dressait une expérience façonnée par le mouvement et le désagréable, l’élévation et le bouleversement des sensations stimulent une expérience différente de la ville. Cette première sélection de citations nous permet révéler des perceptions inédites, où l’expérience devient libérée, calme et silencieuse, à l’image de la dimension atmosphérique de l’espace.

Cognitif

et Patrice Alain

Tout de suite je pense à une ville évidemment, donc je pense effectivement à ça, au côté urbain.

C’est calme, la liberté C’est pas trop l’idée qu’on se fait de Paris.

Quand on est là, non mais moi ça m’impressionne, cet endroit calme, en hauteur, aéré.

Le temps est clair, on voit bien et puis y’a pas trop de monde.

Parfois quand je suis tout seul ici j’aime bien fermer les yeux, ou bien je lance ma playlist et je me mets à danser tout seul. (…) Je ne ressens pas forcément des nouveaux sons mais alors parfois, peut-être à cause de ce qu’il s’est passé avec Notre-Dame, j’ai cette sorte de… je suis un peu alerte vis-à-vis de quelque chose que je pourrais voir ou entendre qui pourrait signaler quelque chose. (…) c’est des choses comme ça qui font que je suis un peu alerte, en même temps en osmose avec la ville mais en même temps comme si c’était un équilibre qui pouvait à tout moment se rompre

Alors automatiquement j’évite un peu de regarder la tour Eiffel. C’est-à-dire que je la vois et elle est là et évidemment elle attire mon regard, mais justement pour ne pas lui donner le monopole je m’incite à regarder ailleurs et à découvrir des petites choses, des curiosité, qu’on peut voir que d’ici, des choses sur les toits.

et

La vue est très sollicitée mais en réalité je pense que c’est plus, peut-être plus l’ouïe

Affectif

Christelle et Patrice Alain

C’est très relaxant, ça pourrait me faire penser à la mer ou me faire penser à un autre endroit où je pourrais me retrouver seul. Donc ça m’est déjà arrivé sur parfois d’autres tours ou immeubles. Ce moment un peu hors du temps dans un espace un peu spécifique. Je suis moi avec juste moi, mes pensées et peut-être le vent. C’est un peu de l’introspection mais en même temps en connexion avec autre chose aussi, qui n’est plus la ville mais qui est juste voilà, autre chose, le vent…

Je sens le vent marin. Ici c’est vrai qu’on ressent beaucoup le cycle solaire donc certaines heures de la journée on aperçoit mieux certaines choses et à d’autres moments moins.

On dirait que tout le monde dort. (…) Y’a pas de bruit à cette hauteur (…) Moi je trouve ça beau.

On a un peu d’air. C’est cette sensation de hauteur, ça fait penser à la montagne

On en prend plein la vue là.

Tout d’abord d’un point de vue cognitif, l’expression des sensations multiples appuie l’idée qu’elles fondent cette expérience de la ville depuis la tour.

Dans la mesure où sa hauteur permet une vue dégagée sur le paysage, le sens de la vue est décuplé. Cette forte sollicitation de la vue à une dimension paysagère stimule l’affectif d’une manière plus intense et renforce le sentiment de fascination, l’observateur devient spectateur du paysage.

L’observateur de la ville atmosphérique motive son conatif de manière nouvelle, ses actions ne s’apparente pas à un effort ou à une adaptation mais à une introspection. L’individu s’observe lui-même et le bouleversement de ses sensations. En se détachant du bourdonnement ininterrompu de la ville, il suspend momentanément le son et met son écoute en attente, prête à accueillir de nouveaux sons. Cette introspection que permet le ciel suscite l’utilisation de l’imaginaire et des métaphores. L’individu propose

Conatif

Christelle

Patrice Alain

Christelle

ainsi une nouvelle narration et une nouvelle image pour la ville. La curiosité pour déchiffrer le paysage donne une indication également quant à l’implication de l’observateur.

Au filtre de ces nouvelles sensations, la ville physique semble disparaître au profit d’une ville atmosphérique. L’expérience urbaine devient davantage une expérience paysagère. Le spectateur entre en connexion avec le territoire élargi et les éléments naturels. La ville subi une dé-architecturalisation, l’objet construit ou l’infrastructure urbaine s’oublie au profit de nouveaux critères pour qualifier l’espace, ceux du paysage, du climat. L’air contenu dans le vide permet de faire corps avec la dimension météorologique du ciel. Par l’élévation l’observateur depuis la tour adopte donc une attitude détaché de modèles construits de visualisation de la ville. L’individu jouit d’un sentiment de liberté face à l’espace et ses sensations, il peut choisir son expérience sensorielle, tantôt visuelle, tantôt auditive ou bien même tactile. Ce choix rendu possible, il s’indépendantise de la ville, il devient acteur et créateur de son paysage. En effet à partir du vide contenu dans cette strate atmosphérique, une nouvelle spatialité à expérimenter émerge, se distinguant clairement de la ville traditionnelle et de sa conception ancrée dans le sol.

Malgré que l’individu en haut de la tour soit en dehors de la ville, ou plutôt en haut, dans sa strate atmosphérique, il entre en résonance avec l’urbain. Par la distanciation spatiale et la sensibilisation de ses perceptions il profite d’une expérience exceptionnelle qui lui permet relire la ville au filtre de référentiels bouleversés. Pour en acquérir une compréhension nouvelle il fait corps avec l’espace urbain tout entier, il fusionne avec la ville dans sa globalité.

Affectif

Christelle et Patrice Alain

Je sens comme si Paris avait peut-être pas… comme si d’une certaine façon elle s’était elle même limitée à un espace, elle est circonscrite dans un espace très précis. Et on a tendance à voir ce Paris un peu en surface. (…) mais c’est effectivement quelque chose par couches.

Moi j’aime beaucoup parce-que j’ai toujours comme l’impression d’être au sommet d’un phare. Donc je suis en plein milieu de Paris et en même temps je me sens ailleurs

Pour moi c’est peut-être une des choses que j’apprécie beaucoup d’ici, c’est de sentir comme quelque chose qui m’embrasse. Cette Seine que je ne vois pas elle est là et les deux bois que je sais que sur une carte de métro sont opposé, ben ici je sens qu’ils sont à l’opposé aussi mais qu’ils m’entourent et qu’ils m’embrassent. Vraiment y’a cette question là je sais pas, c’est très spécifique, je le ressens que ici depuis la tour

Je crois que c’est vraiment le moment qui culmine un peu dans ma journée. (…) je suis au calme, j’ai le paysage.

Conatif

(Pas de témoignage pertinent)

J’ai envie que Paris épouse les autres choses, grandisse avec mais pas qu’elle avale le reste.

Avant le confinement euh oui y’avait les manifestations, les problèmes de transports, on sentait que la ville grouillait, elle était très bruyante, on le sentait vraiment. C’était marrant on prenait le poult de la ville. (…) On en fait partie mais on a un certain détachement. On est en bas en train d’accueillir les gens dans l’ascenseur ils nous disent on a eu du mal à trouver parce-que y’a une manif qui passe sur le boulevard Montparnasse. Et on monte ici on voit la manif mais on s’en sent tellement loi qu’on a pas l’impression qu’elle gêne l’accès à la tour, elle passe à côté de la tour c’est tout. Donc c’est deux réalité très différentes finalement avec cette hauteur.

En prenant de la distance physique par la prise de hauteur au travers de la tour, l’individu prend de la distance et prend du recul, ce qui lui permet de bouleverser ses perceptions cognitives. La ville

devient objet et est envisagée, par les individus, dans sa complexité, dans ses dimensions spatiales et tem-

(Pas de témoignage pertinent)

Christelle et Patrice Alain

J’oublie un peu la ville en fait en étant ici

Christelle et Patrice Alain

Cognitif

porelles. En observant la ville il perçoit sa forme mais pas ses détails, il prend alors plaisir à interpréter sa construction. Sa position en surplomb l’invite à abstractiser sa posture, le renvoyant à une expérience d’ailleurs. L’espace affecte les sensations d’une manière inédite ce qui génère une certaine fascination sensuelle, où cette position dans la ville permet de faire corps avec elle, de ressentir une fusion. La tour semble avoir ce pouvoir de réaliser les fantasmes de l’habitant de la ville suscitant chez lui un élan de sentiment de confiance et de pouvoir.

En effet le conatif de l’observateur s’exprime par sa volonté de projeter un scénario sur la ville, de décider de son dessein, de la contrôler. Le phénomène de projection rendu possible par l’horizon motive la curiosité de l’observateur. Par l’élargissement spatial se lie un phénomène d’élargissement mental. Le vide et la dimension atmosphérique renferment alors un espace de potentialité, la ville devient un objet projeté vers un devenir. L’observateur curieux et surpris par cette expérience s’implique dans la création de scénari imaginatifs qui pourrait lui faire croire qu’il se trouve dans une loge en plein ciel pour assister à un spectacle gigantesque sous ses yeux, brouillant ainsi les limites entre réalité et fiction.

De plus en s’élevant il évite ainsi de se retrouver enfermé dans une ville plus grande que lui. Les systèmes d’opposition s’effacent au profit d’une fusion. Il n’est plus question de prendre position envers la ville, d’énumérer ce qu’on y apprécie ou non, de la réduire à une idéologie. Plutôt l’individu qui n’est ni dans la ville, ni contre la ville fait corps avec elle. Il entre en connexion mais reste libre, son attitude entre fusion et détachement lui permet d’équilibrer son rapport avec la ville, avec les dimensions et les échelles. Nous remarquons donc que les systèmes conceptuels quotidiens qui nous servent à instaurer un rapport dichotomique avec la ville en général et avec la tour plus particulier s’effacent dès lors que notre rapport vertical avec elle s’équilibre. Débarassé de ces systèmes, l’individus est donc plus à même de se projeter, de motiver son imaginaire dans la perception de la ville, de convoquer davantage son subjectif.

Ainsi en participant à une expérience urbaine perceptive, l’individu qui observe le paysage urbain, tantôt depuis le sol, tantôt depuis la tour, use d’un langage intelligible afin de traduire ses sensations au filtre d’une certaine attitude. Pour affirmer ses ressentis, l’individu propose un récit pour l’espace, il en dressse un portrait singulier à l’aide de métaphores spatiales qui révèlent la réception de l’espace vécu et la projection de l’espace perçu.

Les réseaux métaphoriques et la projection dans l’espace

La tour semble donc permettre une autre expérience de la ville par le bouleversement des sensations et la modification du sentiment envers la ville. Et puisque, comme nous l’avons montré, elle permet d’élargir la perception du paysage de la ville, elle permettrait à l’individu de créer une nouvelle perspective, entre visualisation et projection. L’observateur du paysage aérien, ouvert vers l’horizon, pourrait se projeter vers un autre espace, où le regard que l’on porte sur la ville serait en réalité un assemblage entre les sensations immédiates et des souvenirs d’expériences passées.

Par l’analyse des métaphores employées par les différents individus nous cherchons à accéder à des représentations d’espaces différentielles entre la ville du sol et la ville du ciel.

En effet, comme nous l’avons démontré au début de ce mémoire, les métaphores ne sont pas de simples figures de style mais relèvent davantage de processus de pensées humains. Les systèmes conceptuels humains de rapport aux choses et au monde est profondément structuré et défini métaphoriquement.

Mais puisque les métaphores ont également cette capacité de traduire une ambiance sensible par l’intelligible, la modification des perceptions peut générer de nouvelles métaphores aux nouvelles significations qui peuvent alors modifier les systèmes conceptuels de rapport à notre environnement. De plus puisque la métaphore instaure des notions de rapprochement, de parenté, de croisements, elle entraine à une construction du langage et donc une construction de la perception. Par la métaphore, l’homme synthétise l’hétérogène, structure ses manières de percevoir et de sentir par le langage, ce que Lakoff et Johnson appellent des « gestalts expérientielles »1. Ainsi quand nous usons d’une métaphore, nous ne jouons pas seulement sur les mots, nous sélectionnons, rendons manifestes et intelligibles certains traits particulièrement saillants de l’expérience corporelle et immédiate. La métaphore permet donc de faire ressortir l’essentiel de l’expérience vécue en la rapportant à des ambiances, des sensations, des perceptions. La schématisation du monde par la métaphore permet d’accéder à une vision globale de la ville au filtre des sens, elle produit une nouvelle compréhension des choses et participe ainsi au renouvellement de la réalité. La métaphore permet donc de dépasser l’objectivité du monde et installe une indé-

1 LAKOFF (Georges), JOHNSON (Mark), Les métaphores dans la vie quotidienne, Editions de Minuit, 1980

pendance entre la réalité et le langage, les métaphores permettent une flexibilité et une recomposition de la réalité. Ainsi par l’écoute des récits individuels nous pouvons capter les continuités entre les mots et les choses, l’espace perçu devient comparé à un autre aux qualificatifs de sensations semblables. L’individu cherche à comprendre son environnement et d’en faire l’expérience en termes d’un autre espace vécu.

La métaphore utilisée révèle donc la sensation que l’on se fait d’un type d’espace. L’analyse des métaphores générées au travers du langage des personnes interrogées nous permettront de mettre en lumière les figures sensori-spatiales des individus. Une sélection quelques descriptions recueillies in situ nous ont permis d’illustrer l’émergence d’une métaphore à propos de chacun des deux lieux analysés. Ces descriptions spontanées, rapportées ou transcrites issues de l’enquête et de la grille de questions on été collectées pour former des textes qui donnent des indications sur l’usage d’une certaine forme de langage et la pertinence de l’imagibilité d’un espace. La mise en évidence des métaphores dans les textes permet de les repérer aisément et de montrer dans quel contexte elles sont employées. L’identification des phénomènes sensibles que révèlent les métaphores est fondamentale. Ils permettent de qualifier l’ambiance et de qualifier les métaphores recueillies. Les liens entre les métaphores et les phénomènes sensibles donnent ainsi à voir la structure du réseau métaphorique et révèlent des figures sensori-spatiales. À l’aide de choix d’outils graphiques nous avons cherché à retranscrire les différentes perceptions spatiales. Un collage d’images relatives aux métaphores employées permet quand à lui de dresser un portrait graphique de l’expérience vécue.

ENTRETIEN SOLÈNE

A. Pour commencer je vais simplement te demander comment tu te sens ?

S. C’est pas l’endroit dans lequel je resterais toute une journée, c’est pas forcément très agréable. Là c’est agréable parce-qu’on est assises, au café, et qu’il y a un peu de soleil, mais ce qui est très désagréable c’est toutes les voitures, tout le bruit environnant. Je me sens un peu oppressée, un peu sur le vif, tu vois, il faut que ça bouge. Tu sais que tu vas rester là 5 minutes, tu avales ton café et tu repars. Mais j’y resterais pas là toute une journée, je trouve pas que c’est un endroit agréable.

A. Et si je te demande de fermer les yeux et de me décrire ce que tu sens, ce que tu entends… Est-ce que t’es toujours dans la même atmosphère ?

S. C’est encore pire parce-que t’entends encore plus, le son des voitures est décuplé, t’es encore plus focalisé là dessus. C’est-à-dire que quand t’as les yeux ouverts tu ressens un peu des sensations d’ouverture parce-que la place est quand même assez grande de ce côté là, t’as les bâtiments haussmaniens et t’as le soleil et les terrasses. Mais quand tu fermes les yeux t’es hyper oppressé.

A. Si tu devais donc décrire ce lieu en terme de sensations tu utiliserais quels termes ?

S. Bruyant, oppressant, désagréable. Tu sais une sensation où tout doit être rapide, tout doit aller vite. Même les gens si tu regardes bien personne ne s’assoit réellement. Là dans le café y’a pas grand monde, tout le monde est en mouvement avec des valises, bouge à droite à gauche, tout est en mouvement sur la place.

A. En ce qui concerne la perception du temps dans cet espace, est-ce que tu perçois un déroulement du temps ? Quelque chose de cyclique, de répétitif ? Rapide, lent ?

S. Rapide, clairement rapide, et en permanence. C’est-à-dire que c’est pas un espace qui va être qu’aux heures de pointe, entre 8h et 9h où il va y’avoir une population énorme et qu’après vers 10h-11h ça va se calmer et reprendre entre 12 et 14. Non, j’ai l’impression que c’est continu, toute la journée, et même une bonne partie de la soirée, y’a juste la nuit où ça commence à se calmer parce-que les gens dorment. Mais ouais un espace avec une grande affluence permanente. Même les personnes qui marchent. Et aussi les transports en commun, tu vois toutes les personnes qui passent elles vont chopper un métro ou elles vont chopper un bus ou elles vont dans certaines directions. Mais même les personnes quand tu les regardes elles marchent quand même relativement vite. T’as tous les cyclistes aussi, t’as toutes les motos, les scooters, enfin t’as un traffic qui est assez important, que ce soit piéton ou routier.

A. Et est-ce que selon toi ce mouvement que tu perçois est-ce que c’est un mouvement auquel tu participes ou c’est un mouvement où t’es immobile ou un mouvement par rapport auquel toi même t’es en mouvement ?

S. Non c’est un mouvement où je vais participer dans le sens où comme l’endroit est pour moi désagréable et que c’est un lieu de passage, je vais rentrer dans cette sensation d’aller vite, de traffic, où je vais traverser, je vais aller de mon point A à mon point B sans forcément m’arrêter et réfléchir à la question quoi.

A. Si tu devais décrire ce lieu plutôt en terme de forme ?

S. C’est vraiment un lieu de passage pour moi, du mouvement, un endroit dynamique, mais pas forcément dans le bon sens quoi.

A. Est-ce que tu ferais un rapprochement avec un autre lieu que tu as déjà expérimenté ou que tu as en mémoire,

à quel lieu cet endroit peut te faire penser ?

S. Bah j’ai pas un endroit précis mais ça me fait penser à tous les carrefours autoroutiers en gros où tu passes tous les ronds points, tous les grands endroits de circulation qui sont ingérables, genre tu sais à la place de l’Etoile ou à Dijon la place Wilson, enfin tu sais des places comme ça où c’est plein d’intersections routières, c’est un bordel pour savoir comment traverser, comment circuler. Même elles les voitures je pense qu’elles sont perdues parce-que y’a différents axes.

A. Concentre toi sur un élément présent ici. Choisis le et dis moi quelle sensation il suscite en toi.

S. Bah la première chose qui t’attire l’oeil forcément c’est le centre commercial avec la tour Montparnasse derrière, parce-que ça contraste énormément avec tout ce qu’il y a autour, au niveau des matériaux, des couleurs, du rythme des façades etc ça a aucun rapport avec tous les bâtiments haussmaniens qui sont autour, sur la gauche, vers l’hippopotamus. Si tu regardes de l’autre côté on est sur des bâtiments qui sont plus des années 70, un peu délabrés, qui s’accordent limite mieux avec la tour Montparnasse. Du coup j’aurais plutôt envie de me raccrocher sur un des bâtiments haussmaniens qui me donne plus de calme et m’apaise plus, que tous ces autres bâtiments. Je vais chercher quelque chose de plus joli, de plus agréable à l’oeil et de plus reposant je trouve. Après c’est personnel.

A. Et donc c’est quoi ton sentiment envers la ville en général, plus élargie ?

S. Ben moi je suis née en ville, je suis pas quelqu’un qui vient de la campagne donc moi je suis rassurée en ville. Mais je suis née à Dijon, c’est une ville à plus petite échelle donc ça a rien à voir avec tout ce qu’on va trouver ici. Pour moi cet endroit là il est source d’angoisse. Pourtant pour quelqu’un qui est urbaine de base. C’est juste que c’est une échelle qui est plus grande et du coup c’est plus angoissant, plus de voitures, trop de monde, trop de… Je vais plus aller chercher des endroits calmes alors que j’aime la ville de base. Ça fait un contraste. Là c’est pas la ville que j’aime. Pour moi là c’est que du traffic. Même tu vois le gros centre commercial là il me donne pas du tout envie d’y aller. Parce-que je sais qu’à l’intérieur ça va être blindé de monde, ça va être pareil, hyper angoissant. Alors que pourtant je suis pas contre le monde, mais dans des endroits clos comme ça où c’est que de la circulation c’est vraiment pas attirant.

A.Si on s’attarde sur la tour Montparnasse, qu’est-ce qu’elle t’inspire.

S. Bah la tour Montparnasse on va dire que c’est quand même un des points de repère dans la ville. C’est un point de repère parce-qu’elle est tellement grande, c’est un peu comme la tour Eiffel, entre guillemets, mais ça a rien à voir, mais ça reste une des icônes de Paris qui te permets de te repérer dans la ville. Sa hauteur fait que c’est quelque chose que tu vois de loin, que tu perçois de loin, donc tu sais que si tu la vois bah t’arrives du côté du 15eme et que t’es du côté sud de Paris.

A. Du coup est ce que ça te rassure de la voir dans ton paysage ?

S. Comme ça fait pas si longtemps que je suis à Paris, ça me permets de m’oriente et de savoir comment me repérer dans la ville. C’està-dire que si moi je la vois, je me dis ok, déclic, c’est le quartier Montparnasse, c’est le 15eme et c’est le sud.

A. Essaye d’expliquer à quelqu’un qui connait pas cet endroit, comment est-ce que tu décrirais ce que ce lieu représente pour toi, tout en essayant d’immerger la personne dans l’ambiance du lieu. Tu lui fais un petit récit.

S. Alors je lui dirais déjà premièrement que c’est un lieu que je ne fréquente pas beaucoup, pour justement l’ampleur de son traffic routier et de ses personnes. Mais que si tu te décales un tout petit peu et que tu rentres dans les petites rues, t’as des endroits qui sont hyper chouettes, des petits bars et des restaurants, t’arrives dans des quartiers qui sont beaucoup plus calmes, avec moins de personnes, moins de circulation et qui sont 4 fois plus agréables que la place. En plus t’as vraiment pas long à marcher, parce-que si tu vas juste sur le

A. Qu’est ce que te suggère le mot Paris ? Quelle image as-tu de Paris ? Qu’est-ce que ça t’évoque ?

S. On va dire deux choses qui sont assez liées. C’est déjà par rapport au travail, c’est une ville d’opportunités, pour moi c’est une ville où tout se passe, des opportunités à droite à gauche, un endroit qui va te permettre d’évoluer si t’as les bons contacts. Et le deuxième aspect, qui est quand même assez lié, c’est une ville qui bouge tellement, où y’a énormément de choses à faire, d’un point de vue artistique mais aussi pour sortir, pour rencontrer du monde. Tu peux tout faire, à n’importe quelle heure, n’importe quel jour de la semaine. C’est une ville qui est toujours en mouvement qui est hyper dynamique. C’est vraiment la multiplicité des activités on va dire.

A. Qu’est ce que ça t’évoque en terme formel ? Si t’avais une image qui te venait en tête quand t’entend le mot Paris tu verrais quoi ?

S. On va dire au départ, comme tout touriste on va dire la tour Eiffel, parce-que forcément ça reste une icône. Mais après en connaissant un peu mieux Paris aujourd’hui, je vais plus parler par exemple de tout ce qui est les quais de Seines, les petits endroits un peu intimistes, les petites rues dans le Marais qui sont hyper jolies avec les rues qui sont pavées, ce côté un peu pittoresque, plus romantique. Je vais plus rester dans les petits quartiers, les petites ruelles hyper mignonnes, avec les bâtiments qui sont magnifiques que venir sur des sensations dont on parlait avant.

A. Comment tu me décrirais en 3 mots l’espace urbain, le paysage que tu vois actuellement ? Visuellement, pas en terme de sensations.

S. On va dire tout ce qui est voitures, les bâtiments et du monde. Mais après là on est pas non plus dans le meilleur des lieux quoi.

A. À ton avis quels sont les éléments de Paris les plus caractéristiques ? Ça peut être grand ou petit.

S. En premier ça va être les quais de Seine qui pour moi sont hyper caractéristiques, en 2 ça va être le plaisir des restaurants et des bars parce-que c’est typiquement parisien de sortir en terrasse et de rester hyper longtemps assis, posé, et Paris c’est vraiment réputé pour ça. Et en 3 tout ce qui est développement artistique avec tous les centres d’expositions, les peintres, les portraitistes qui sont dans la rue. Mais aussi tous les spectacles. Mais plus le côté art dans la rue, tu rencontres toujours des personnes qui vont être soit en train de danser avec tout un petit groupe street qui seront là en train de faire un peu de hip hop ou quelque chose comme ça ou alors des portraitistes sur tous les quais de Seine qui vont proposer leurs tableaux.

A. Et à cet endroit là quel est le premier élément qui attire ton attention ? Et pourquoi ?

S. Bah c’est la tour Montparnasse forcément. Pourquoi c’est parce-qu’elle est immense et elle prend toute la place, et qu’elle est pas belle ! Elle est pas très attrayante on va dire. Sa centralisé aussi.

A. Et dans ton champ de vision si tu devais schématiser ce que tu vois, quelle forme ressort, te saute aux yeux ?

S. Déjà la verticalité de la tour en contraste avec l’énorme bâtiment des halles avec son horizontalité mais qui prend quand même une énorme place aussi. Ils sont en contraste tous les deux. Donc si je le dessinais ouais je mettrais verticale, horizontale, après un grand espace, parce-que tout l’espace de circulation des voitures avec un énorme traffic. Mais pas un vide, un plein justement, plein de voitures. (Dessine) La tour, avec tout le grand centre là, le centre commercial, et après un peu d’espace et ensuite tout un espèce de brouillon, un brouhaha de voitures.

A. Dans ce que tu vois, qu’est-ce qui constitue pour toi un repère ? À quoi est-ce que tu te rattaches ? Et pourquoi c’est un repère ?

S. Moi par rapport à ce que je connais, donc outre la tour Montparnasse, y’a la gare au fond, la gare sncf, y’a le bouillon Chartier du coup, et euh y’a les stations de métro. Parce-que je sais à peu près où je vais partir et dans quelle direction.

A. Ferme les yeux. Comment est-ce que tu simplifierais ce que tu as vu ? Qu’est-ce qui dominerait ton expérience ? L’image mentale qui te reste.

S. Au final, malgré la verticalité de la tour et le gros bâtiment imposant, c’est les voitures.

A. Est-ce que dans cet endroit là t’arrives à te repérer dans la ville ? Est-ce que tu peux m’indiquer un quartier que t’as l’habitude de fréquenter ?

S. Après c’est un quartier où je viens jamais. Je sais que si par exemple je veux rentrer en direction de chez moi ou de mon école, mon école qui est dans le 6eme donc qui est pas si loin que ça, genre 20minutes et quelques à pieds, faut que j’aille en fait du coup là côté sud, dans cette direction là. Que si je veux aller plutôt 14-15eme je vais aller à l’ouest, derrière la tour là bas. Donc je me repère par rapport à la tour.

A. Dans ton champ visuel, est-ce que tu sens que ta vision est dirigée par des éléments, contraint ou développé ?

S. Bah moi depuis tout à l’heure mon regard est plutôt dirigé en direction des bâtiments haussmaniens, c’est ce qui me paraît le plus agréable. Mais y’a des lignes directrices aussi, en direction de la gare, c’est la seule direction où tu sens une percée.

A. Est-ce que tu peux m’expliquer comment t’as atteint ce lieu ? Explique moi un peu ton parcours, explique moi ton cheminement, ton trajet. Comment tu le qualifierais ? Est-ce que y’a eu des changements d’ambiance ?

S. Je suis venue en métro, c’était un chemin qui était long, parce-que y’a eu au moins 15 stations de métro, minimum. On va dire agréable, parce-que tu vois pas le jour et t’es enfermé dans le métro avec plusieurs personnes. C’est un endroit quand même oppressant. Après quand tu sors du métro t’as la sensation de soulagement, de liberté, parce-que tu retrouves un espace extérieur qui te permet de respirer à nouveau, des sensations un peu de liberté, de vent qui est plus agréable. Tu marches quelques pas et tu retrouves un peu cette situation un peu angoissante parce-que t’arrives directement boum dans la foule de tout ça. Donc un chemin angoisse-calme-angoisse.

A. Est-ce que tu perçois des ressemblances dans ton champ de vision entre plusieurs éléments ? Est-ce que selon toi y’a des éléments qui sont connectés entre eux ? Comment est-ce que tu les classerais par catégories ? Ou tracer un réseau ?

S. Grosse patate de l’ilot central comprenant la tour Montparnasse et les halles, ensemble. Après tout le côté gauche et tous les bâtiments haussmaniens qui vont s’enchaîner avec le 14eme et le 15eme arrondissement. Et tout le côté droit où je mettrais tous les bâtiments un peu des années 70 ensemble. Et après au Nord tout ce qui est un peu nouveaux bâtiments, la gare et les bâtiments relatifs au travail, les côté, tu t’insères dans une des rues et t’es mieux, tu te sens tout de suite beaucoup mieux. Parce-que là ce que j’aime pas c’est vraiment juste la place. Pour moi y’a rien à y faire. Mais par contre tout ce qui est aux alentours. Y’a des choses qui sont hyper intéressantes. Là par exemple c’est pareil y’a le bouillon Chartier qui est quand même un endroit sympas et agréable pour aller manger mais tu vois c’est pas le premier lieu qui me donne envie à cause de son contexte quoi, je me poserais jamais en terrasse ici, on s’entendrait même pas parler avec la personne. Pourtant t’as plein de petits trucs qui sont sympas sur la place à faire, mais ça donne pas envie. Si j’avais un conseil à donner à cette personne ce serait plutôt de rentrer dans les ruelles et d’aller visiter les petites rues, les petits coins sympas où tu trouves plein de cafés, de restaurants.

bureaux etc. Çe me ferait 4 patates. Et après je pense que j’aurais la patate au milieu et tout un cercle autour qui part dans les autres directions, même si je suis pas sûre que ce soit vraiment un rond point. C’est un cercle qui part en étoile.

A. Est-ce que entre certains éléments tu vois des liaisons claires ? Des choses qui se relient ?

S. Le problème c’est que je connais pas super bien.

A. Est-ce que pour toi y’a des points d’articulation qui viennent connecter les éléments entre eux ?

S. Non là franchement je saurais pas te dire. Le seul aspect qui me paraît évident c’est l’un des axe, celui ci, qui doit à mon avis relier deux points importants. Une ligne droite qui vient couper.

A. Est-ce que dans cet endroit là tu te sens dans un quartier, en dehors d’un quartier ou juste là ?

S. Euh comme si c’était un peu le quartier des affaires ou quelque chose comme ça ? Non je sais pas trop.

A. Et est-ce que dans cet espace là tu perçois des limites à l’espace ? Une frontière ? Quelque chose qui te bloque ?

S. Non pas particulièrement. Pour moi c’est plus un lieu de passage, que tu traverses, mais qui te contraint pas. Tu passes rapidement.

A. Et maintenant pour faire un peu plus appel à ton subjectif, plus personnel, je vais te demander de penser à un lieu dans la ville et de me dire quel est le premier lieu auquel tu penses. Dans toute la ville.

S. Je pense le quartier du Marais.

A. Et qu’est-ce que tu ressens comme émotion par rapport à ce lieu ? Tu t’y sens bien ?

S. C’est un lieu dans lequel on se sent bien parce-que c’est un endroit qui est plus calme. Qui est fait de petites ruelles, avec des pavés, qui est plus tranquille, qui est plus apaisant, qui a beaucoup plus de charme. C’est pas des grandes artères avec beaucoup de circulation quoi.

A. Donc comment tu distingues dans Paris les lieux qui t’attirent et ceux qui te repoussent ? En terme de quartiers, ou de bâtiment, ou d’usages…

S. Ben les lieux qui vont m’attirer ça a être plus cette recherche de tranquillité, de petit espace où tu te sens bien, où y’a moins d’affluence. Parce-que toute la journée, toute la semaine t’es vraiment avec le contact de la population en général, dans tout ce qui est métro, tu croises toujours du monde, tout le temps, tout a vite tout le temps, tu cours partout, t’es tout le temps angoissé, tout le temps stressé. Du coup quand t’as envie de penser à Paris le week end et le soir c’est pour te détendre et être dans un endroit qui va être plus reposant. Donc ça va être par exemple le quartier du Marais, ça va être les Batignolles vers chez moi, ça va être bah le quartier Latin par exemple, les quais de Seine. Tous ces endroits là en contraste avec tous les endroits avec énormément de monde. Vers chez moi aussi, l’Avenue de Clichy, y’a énormément de monde. Là par exemple typiquement. Enfin y’a plein d’endroits comme ça. Finalement c’est les endroits qui rappellent le quotidien. C’est pas que ça me repousse, c’est des endroits qui sont au final très utiles au quotidien et t’en as besoin et qui te permettent d’aller vite, de faire plein de choses, de bouger avec beaucoup de facilité. Mais ça reste ouais du quotidien et y’a des moments donnés t’as envie de dire stop et te poser tranquillement et être dans un milieu, un peu plus… moins hostile, plus agréable.

A. Et dans cet endroit là t’attaches une certaine signification ou affection à certains éléments qu’il y a ici ? Ou quelque chose de symbolique ?

S. Bah la tour, en point de repère, pour l’icône. Et après qui me rassure ça va être plus la végétation avec tous ces arbres qui sont en bordure de route vers les bâtiments haussmaniens.

A. Finalement si tu devais décrire ton expérience, quels sont les sens qui façonnent ton expérience, qui sont les plus stimulés ? Et est-ce que t’es surprise par des nouvelles sensations, ou une modification des sensations ? J’imagine que c’est l’ouie.

S. Ouais. Mais j’ai pas de modification. C’est quelque chose que je connais. Je suis passée plusieurs fois par ici et vraiment j’ai toujours la même sensation à chaque fois que je viens.

A. Décris moi en gros ta sensation auditive. Est-ce que t’entends des nouveaux sons ?

S. Bah désagréable par tout ce traffic. Bruyante qui te fait mal à la tête, qui t’oppresse en fait. Et après tu vas avoir envie de plus te concentrer sur les petits bruits du bistrot ou des oiseaux etc mais que au final t’entends absolument pas. Mais t’essayes de te concentrer sur d’autres choses mais t’as un brouhaha permanent.

ENTRETIEN FABIENNE

A. Je vais vous poser quelques questions sur l’ambiance du lieu donc pour vous immerger je vais tout simplement vous demander comment vous vous sentez ?

F. Euh un peu écrasée, je trouve que cette tour elle fait un peu verrue voilà. Je trouve que c’est une architecture vraiment dépassée, très austère, sans charme. L’ubris quoi voilà, symbole de l’ubris, principalement masculin d’ailleurs devrais-je dire. C’est l’architecture faites par les hommes pour les hommes. Je sais pas, pour moi ça a pas grand sens en fait dans le contexte actuel voilà.

A. Et maintenant je vais vous demander de répondre à la même question mais en fermant les yeux. Quelles sont vos sensations ?

F. Ben moi ça faisait des années que j’étais pas venue à Paris donc je me réjouissais d’y passer quelques heures avant de prendre l’avion. J’atterris en fait dans le quartier finalement… celui qui fait pas trop sens, ça fait pas trop sens sur le plan architectural quoi. Mais quand on ferme les yeux, parce-que je me suis assise pour prendre un café, j’ai le vent, j’ai le soleil, j’ai le bruit, les gens, les enfants, les travaux, le bruit de la vie quoi. Donc je regarde les gens comme Montesquieu pourrait regarder les Persans, je regarde les Parisiennes, qui n’en sont pas pour la plupart je suppose. Donc oui le lieu, voilà moi j’ai le vent, j’ai le soleil, donc ça me va parce-que moi je vis à la campagne donc je suis très sensible à… et justement je fermais les yeux et je ressentais le bien-être dans cette petite brise et je me dis où sont les arbres puis j’ouvre les yeux et où est l’arbre, l’arbre, pas les arbres. Et y’a un sapin là-bas qui est un peu minable le pauvre il va pas très bien.

A. Finalement vous retrouvez des sensations que vous connaissez et qui vous mettent à l’aise.

F. Oui. Ben l’extérieur. Le côté piéton aussi, le passage, c’est agréable le passage.

A. Donc si vous deviez décrire ce lieu en terme de sensations vous le décririez comment ?

F. Transit. Parce-que c’est ma situation aujourd’hui, puis parce-que c’est une gare quand même, une des plus grand gare de France. Donc oui c’est un lieu avant tout de passage quoi, de départ, d’arrivée, qu’on aimerait peut-être plus ouvert mais bon elle est en travaux donc bon je suppose que quand ce sera fini… dans mon souvenir c’était plus ouvert mais bon c’est parce-que tout est caché maintenant.

A. Et si vous deviez faire un rapprochement entre ce lieu et un autre lieu que vous avez déjà expérimenté, à quel lieu vous le compareriez ?

F. Euh ben là vraiment on est quand même dans l’urbanité extrême, parce-que moi je vis dans la ruralité extrême donc pour moi toute cette quantité de béton rectangulaire c’est un peu agressif quoi et sans âme.

A. Donc pour vous ça renvoie à l’idée de ville en elle-même ?

F. Ouais ça renvoie à toutes ces… ces trains de transit par exemple quand j’étais à Lisbonne y’a toute cette zone très très très urbaine, très bétonnée. Un peu agressif quoi. Par exemple là ils ont refait la gare de Bordeaux, c’est beaucoup plus agréable, l’intérieur est ouvert quoi. Voilà je trouve que ça manque d’ouverture là.

A. Vous ressentez plus le transit ici qu’à l’intérieur de la gare ?

F. À la gare je me sens beaucoup mieux dans la gare ouais. La gare elle est ouverte, elle est accueillante, elle est propre. C’est bien organisé à l’intérieur.

A. Comme on parle d’espace de transit est-ce que dans cet espace là vous percevez un déroulement temporel, un rythme ou un cycle de déroulement d’éléments ?

F. Bah regardez ce qui est en train de se passer en face de moi, bah je vois une sorte de rivière en fait qui traverserait, vous voyez, la rivière humaine. Une sorte de flux continu. Et finalement assez fluide, mais c’est les humains qui donnent cette fluidité, le chaos, cette vie.

A. Et ce mouvement est-ce que vous vous y sentez intégrée ?

F. Oui oui c’est ça, je me sens participer. Parce-que ça faisait des années que j’étais pas venue à Paris donc c’est la première fois que je retouche le sol de Paris là en sortant de la gare et donc j’ai eu envie de m’arrêter juste pour ressentir, pour regarder, même si c’est un quartier dans lequel je venait pas et qui m’intéresse pas des masses. J’allais dans le 13eme moi pour être près de la Seine. Mais oui donc je me sens humaine avec d’autres humains, voilà tout le monde a sa valise, y’a une forme de communauté de destins là, de voyage quoi. Tous les gens ils arrivent ou ils partent et de toute façon ils sont dans un autre état d’esprit parce-qu’ils voyagent, ils vont partir ou ils viennent d’arriver donc y’a peut-être une ambiance plus décontractée.

A. En ce qui concerne votre expérience de sensibilisation au paysage ici, est-ce que vous êtres surprise par de nouvelles sensations ? Est-ce qu’un sens domine votre expérience ?

F. Ah oui c’es t un expérience corporelle, sensitive pour moi, mais parce-que je suis habituée à la campagne, je sais pas, je sais pas comment quelqu’un qui vit tout le temps en ville le ressent, mais oui c’est corporel, c’est le soleil, c’est le vent. Ça m’apaise beaucoup le vent, j’aime beaucoup le vent ça m’apaise, j’ai l’impression d’être au bord de la mer là en fait si je ferme les yeux, sur un ponton.

A. Et quelle est votre sensation auditive ?

F. J’aime beaucoup le bruit de la ville, j’aime beaucoup j’avoue. Le bruit de la ville il est insupportable à la campagne, tout le monde déteste vivre en bord de route, voilà à la campagne c’est vraiment une nuisance parce-que la campagne est tellement plus silencieuse ou a des bruits tellement différents que le bruit de la voiture ça fait tache. Ben parce)que moi j’habite à côté d’un poulailler donc y’a le coq, y’a des chèvres, j’ai les oiseaux, j’ai les voisins, j’ai les chiens, voilà j’ai ça moi comme bruits, j’ai les tracteurs. Ici comme on est… c’est comme la mer en fait parce-que y’a tellement de bruits disparates qu’ils s’unissent dans un son qui est très doux en fait et puis en plus c’est porté par le vent donc c’est encore plus doux.

A. Mais donc est-ce que vous arrivez à distinguer certains sons ?

F. Ouais le bruit de fond des voitures parce-que c’est un bruit qui est continuel donc qui est moins agressif qu’une voiture seule qui va passer à toute blinde, et c’est comme le bruit de la mer, c’est… c’est un bruit de fond. Et puis j’aime bien entendre les oiseaux. Et les gens, c’est les voix, comme des oiseaux. J’aime bien ça ouais. Je pense que je recréé la nature partout.

A. Et si on se concentre sur le milieu urbain ici, le paysage urbain, comment vous le décririez ?

F. Bah voilà l’espace rationnel, l’espace de la rationalité appliqué à l’architecture quoi. Utilitarisme, rationalité. Donc euh trop de rationalité je trouve sans l’apport d’un soucis esthétique. Et aujourd’hui au niveau environnemental ça me paraît vide de sens quoi.

A. Choisissez un élément dans votre champ de vision, dites moi duquel il s’agit, pourquoi vous l’avez choisi et quelle sensation il suscite en vous ?

F. Ben moi j’aime bien l’ouverture, ce cadre vert là avec l’arbre là-bas, c’est un tilleul je pense, je sais pas trop. Voilà ces deux arbres, le vieux kiosque, l’immeuble parisien. Bon ben moi je suis contente de voir ça parce-que ça fait des années que j’en avais pas vu. Et puis y’a une ouverture aussi, y’a une brèche, donc on voit le ciel et on voit que la ville elle avance ailleurs enfin qu’elle va quelque part. Mais tout en gardant un confort visuel pour l’oeil, parce-que je pense que la présence de végétation elle me… c’est quand même du vivant quoi, c’est du vivant donc ben ça évolue tout seul donc euh ça fait du bien aussi de voir quelque chose qui peut pas être contrôlé en fait, sauf taillé bien sûr mais ça vit propre et naturel.

A. Vous vous raccrochez vous voulez dire à des choses simples.

F. Mais parce-que je viens de la campagne.

A. Donc globalement votre sentiment envers la ville il est partagé ?

F. Ben c’est de l’excitation mais c’est aussi beaucoup de stress et euh… pour moi la ville, ben j’ai 3 enfants donc je pense que j’aurais pas été vraiment capable de les élever ici. J’ai fait mon premier enfant ici d’ailleurs et dans les 3-4 premiers mois de sa naissance il avait des gros problèmes respiratoires et c’est là que j’ai décidé de quitter Paris et ses problèmes respiratoires se sont arrêtés tout de suite. Donc pour moi quand même une hostilité. Bon je suis féministe aussi et je suis une mère donc je trouve que la ville elle a vraiment été pensée pour les hommes et je trouve que la femme elle a pas finalement de…

A. Vous avez pas un rapport sain avec la ville en fait ?

F. Sain si parce-que dans le sens où j’y reste peu. La ville c’est le passage, c’est pour aller faire quelques courses, voilà pour une activité ou une visite ou… les commerces quoi, parce-que y’en a pas beaucoup en campagne. Mais j’avoue que souvent une journée m’épuise après, je suis épuisée à la fin d’une journée à la ville.

A. Maintenant pour se concentrer un peu plus sur la tour Montparnasse en elle-même, qu’est-ce qu’elle vous inspire ?

F. New York, une forme d’ersatz new yorkais, je suis jamais allée à New York mais je me dis que les immeubles doivent être encore plus grands mais bon en France c’est interdit non ? Mais bon voilà c’est ça c’est une sorte d’élément… autant je trouve que la pyramide du Louvre elle a été vraiment pensée pour euh… J’adore la modernité, j’ai IDEAT dans mon sac, j’adore la modernité, je suis très connectée à mon temps, je m’intéresse beaucoup aux évolutions technologiques, à la jeunesse, bon j’ai 3 enfants ados et donc je les vois évoluer, grandir, se développer, avoir peut-être une conscience plus aiguë que celle que moi j’avais à leur âge. Donc bon je vois bien que la conscience humaine elle évolue aussi, et que la ville c’est un facteur d’évoluer de la conscience humaine parfois, en tout cas pour moi sur le plan intellectuel. C’est là que j’ai fait mes études, c’est là que j’ai fait mes premiers boulots. Donc y’a tout cet aspect vraiment stimulant de la modernité. Mais je pense que cette modernité elle doit aussi s’accommoder d’un peu plus d’esprit quoi. Et là j’ai face à moi une sorte de bloc de modernité qui n’a pas pris en compte en fait l’environnement, environnement paysager Paris, et je pense que y’a des choses plus jolies à faire quoi. Ça peut être haut moi ça me dérange pas, mais je veux que ce soit intéressant. Et elle me paraît assez peu intéressante à la regarder, et elle me paraît plus hostile qu’intéressante. Alors qu’on a envie de regarder la tour Eiffel, on a envie de… mais ici c’est juste, ça fait pas sens quoi.

A. Et si vous deviez expliquer ce que ce lieu représente pour vous à quelqu’un qui n’a jamais été ici, comment vous essayeriez de l’immerger dans ce lieu ?

F. Ben ici c’est utilitaire en faire, c’est-à-dire que si t’arrives à Paris par Montparnasse tu découvres pas le plus beau de Paris quoi. Tu trouves une sorte de mélange pas très réussi de modernité et de tradition, des tentatives de créer des espaces de circulation mais qui euh…

voilà bon je vois que maintenant y’a des tentatives pour essayer de rendre le lieu peut-être plus accueillant mais je sais pas ce que ça va donner derrière, donc je sais pas ce qu’ils sont en train de faire. Donc Montparnasse ce sera comme un aéroport, comme un lieu de transit, comme une gare, comme une banlieue, comme une zone commerciale en dehors des villages de campagne, avec les ronds points et les gros entrepôts en métal là ignobles. Donc ça demande peut-être à recevoir plus d’âme cet endroit.

A. Si je vous dit le mot Paris qu’est-ce que ça vous évoque, quelle image vous apparaît en tête ?

F. La Seine. Ouais les quais de Seine. 10eme arrondissement, j’aime bien ça, le canal Saint Martin, le canal de l’Ourcq. Je vivais dans le 19eme donc pas loin du canal de l’Ourcq. Euh à quoi je peux penser d’autre… les Tuileries. Bah c’est que des parcs, c’est que des parcs, bah je suis de la campagne qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. Le Bois de Boulogne aussi, j’y allais énormément avec mon compagnon et mon fils ainé. Ouais en fait c’est les éléments naturels parce-que en fait j’ai vécu à Londres aussi avant de vivre à Paris et j’avais été fascinée par la quantité de parcs qu’ils avaient, puis des parcs relativement sauvages dans lesquels y’a des musées, le musée de Serpentine il est au milieu d’un parc, Saint James Park ou je sais plus. Ici les parcs y’en a quasiment pas, ou c’est tout petit, ou c’est pas exploité, c’est… c’est des petits squares. Mais bon oui pour moi c’est une vie culturelle et intellectuelle quand même intense qui me manque, bon heureusement maintenant y’a internet. Mais oui pour moi c’est un souvenir de vie intense, artistique, culturelle parce-que bon je fréquentais beaucoup d’artistes puis je travaillais dans le monde de la musique aussi à Paris. Donc ouais pour moi c’était une sorte d’effervescence. La possibilité de lien, de brassage qu’on a pas à la campagne, c’est un brassage simple et évident, tout le monde se croise et voilà.

A. Et par contraste comment est-ce que vous décririez l’espace que vous avez en face de vous ?

F. En formation, c’est-à-dire que y’a peut-être… on est peut-être en train de considérer la notion d’hospitalité dans l’architecture, pourquoi pas hein, soyons fou ! Une forme d’hospitalité dans l’architecture, dans l’accueil, donc avec des formes rondes etc, moi j’adore les maisons barba papa et tout ça. Ennui, uniformité, fabrication en série, produit de masse quoi.

A. À votre avis quels sont les éléments de Paris les plus caractéristiques ? Quels sont les éléments qui font Paris ?

F. Par rapport à d’autres villes ? Bah c’est les bâtiments du pouvoir, c’est là que le pouvoir centralisé s’exerce, parce-que hélas Paris n’est pas la France, et pour l’étranger… par exemple le mot province personne l’emploie à part les parisiens, je veux dire c’est un mot qui n’existe pas quoi, on vient d’un région, d’un village, d’une ville, on vient pas de province quoi. Donc c’est cette euh… pour moi oui, en dépit de mon amour pour Paris, de son architecture, de son histoire, de ses bâtiments, musées etc, c’est vraiment pour moi aussi l’imposition d’un pouvoir centralisé, de capitale trop centralisée et trop arrogante. Parce-que moi je suis indépendante, donc j’ai des clients parfois qui viennent de Paris, et c’est les plus stressés, les plus arrogants, les plus malpolis, les plus pressés, les plus procéduriers de tous les clients que j’ai, à chaque fois. Donc y’a vraiment une capacité pour les Parisiens à se vivre autrement que Parisiens et si ils vont ailleurs ça va pas être pareil, on se comporte pas pareil, y’a vraiment des différences culturelles au niveau des comportements sociaux, de la sociabilité, de la façon de travailler, la façon même d’être en relation avec d’autres professionnels etc y’a une autre façon d’être et je pense que les Parisiens n’en sont pas conscients. Et je pense que c’est pour ça qu’ils ne sont pas aimés parce-qu’ils vivent dans leur ville de stress permanent et dans l’ignorance de ce qu’il y a d’autre. La France est diverse et diversifiée, et on est pas inférieur parce-qu’on vit à Bordeaux ou à Pétaouschnok. Donc voilà je trouve que y’a une sorte de méconnaissance en fait parisienne de ce qu’est la France quoi.

A. Si on regarde à nouveau le paysage en forme de vous, quelles sont les formes que vous arrivez à identifier facilement ?

F. Bah des rectangles, des blocs de rectangles voilà, des rayures, des prisons quoi, des barreaux.

A. Et pour vous repérer qu’est-ce qui constituent des repères ?

F. Je suis très sensible à la végétation et puis aux formes rondes là j’aime bien le fait qu’il y ai des formes un peu plus souples. C’est ça que la modernité peut apporter à Paris qui est très haussmanien et très voilà, là on a de la courbe donc on amène une possibilité de rêve, d’évasion, de repos. Je sais que la ligne courbe, c’est Gaudi qui disait ça, la ligne droit c’est l’homme, la ligne courbe c’est dieu voilà. Et je trouve que c’est vraiment ça. Moi c’est vraiment resté en moi parce-que j’ai une pratique artistique donc j’ai… je suis sensible aux formes et aux liens, je travaille beaucoup sur le lien et sur les continuités, mais une continuité qui est pas forcément rationnelle en plus, parce-que le lien il est pas forcément rationnel. Là on a juste le rationnel comme une sorte de coquille vide. Et en fait si on pense l’espace à travers le lien ça devient tout de suite beaucoup plus doux et beaucoup plus voluptueux et beaucoup plus rassurant et inclusif.

A. Encore une fois, fermez les yeux et essayez de simplifier ce que vous aviez en face de vous et dites moi ce qui domine votre image.

F. Là si je dois me souvenir de cet endroit ce serait le vent. Mais voilà. Mais d’un côté on a cette forme de domination épouvantable de la tour et là on a un espèce d’espace plus ouvert, plus féminin, plus souple, plus doux, plus propice à la marche méditative et l’appréciation esthétique du lieu.

A. Depuis ce point de vue est-ce que vous arrivez à vous repérer dans la ville, est-ce que vous arrivez à vous localiser ?

F. Ça fait trop longtemps que je suis plus venue à Paris mais je crois que là on est dans le 15eme et je me souviens d’un super restau japonais où j’avais été y’a des années, je vais essayer de le retrouver…

A. Est-ce que la tour ça vous permet de vous orienter ?

F. Oh je sais plus, mais dans mon souvenir que je vivais à Paris c’était pas… j’aimais pas venir ici, je me souviens que c’était un quartier où j’avais du mal à m’intégrer enfin où j’avais du mal à me sentir bien, parce-que j’étais dans le 19eme qui est un petit peu moins voilà… un peu plus à échelle humaine. J’aime bien la vie dans la rue aussi. Les français on sort pas beaucoup, enfin à Paris si, y’a tout le temps du monde dans les rues, mais par exemple quand on va en Grèce y’a vraiment quelque chose quoi, les gens vont s’installer dans la vie de la rue, ce qui est moins visible ici parce-que y’a des magasins, les gens sont à l’intérieur, bon à part les kiosques. Je trouve que la rue elle est pas forcément exploitée au niveau de l’espace ludique ou citoyen.

A. En ce qui concerne votre champ visuel, est-ce que vous sentez qu’il est orienté ou dirigé par des directions fortes ?

F. Ben moi mon oeil il va être dirigé… moi je préfère regarder par là parce-que dans ce sens je me sens écrasée donc je préfère l’avoir dans mon dos. Je cherche l’ouverture avec la végétation avec les formes voluptueuses des immeubles parisiens du 19eme qui sont plus accidentées, plus complexes donc plus intéressantes. Donc ouais mon regard il part là-bas moi.

A. Concernant votre parcours, expliquez-moi un peu les séquences, le cheminement et les changements d’ambiances que vous avez traversé.

F. Bah très clairement je suis partie ce matin à 6h30 de ma campagne pour aller à Bordeaux, j’ai cherché une place gratuite quelque part dans bordeaux, aller à la gare à pied en courant, la gare de bordeaux est très belle, très agréable, bon déjà elle est ancienne donc elle a beaucoup plus d’allure on va dire que cette prison là. Donc moi je trouve que tout ce qui est des hub, les gares, l’intérieur de la gare Montparnasse même, même les aéroports tout ça, y’a quelque chose de très doux et rassurant, d’organisé mais quand même de très vivant, effervescent parce-que voilà tout le monde se croise, donc y’a beaucoup d’énergie, c’est des endroits où y’a beaucoup d’énergie et un peu contradictoire mais enfin bon, voilà une effervescence que j’aime beaucoup et en même temps voilà une certaine fluidité puisqu’on a les escalators, on a beaucoup de vide, des indications, enfin tout est quand même bien pensé pour orienter etc. Donc ça a été vraiment très fluide. Et là je suis sortie de Montparnasse par là-bas, justement en me disant où est-ce que je suis et là je dis oh ! Je suis arrivée là

dessus et je me suis dit c’est pas possible, elle me choque encore quoi ! C’est dingue hein, c’est un choc, c’est une sorte de verticalité abrupte et agressive qui s’impose et qui domine quoi, qui n’est pas belle, qui ne cherche pas à… je veux pas dire qu’il faut chercher à séduire mais il y’a une forme d’austérité, c’est hostile, qui va pas avec l’image que j’ai de Paris. C’est pas une ville hostile.

A. Selon vous dans votre champ de vision comment est-ce que vous grouperiez les éléments entre eux, est-ce qu’il y a des familles qui s’établissent ou des liens, des connexions, des réseaux ?

F. Alors si vraiment je regarde les lignes je vais voir ça, ça mais je vais aussi voir ça, ça donc euh c’est une alternance de lignes droites et de lignes courbes, et c’est assez intéressant mais c’est pas assez développé.

A. Mais pour vous ces deux types de lignes c’est deux familles ou finalement elles sont liées ?

F. Là dans ce cas là c’est le lien qui fait que ça aurait pu marcher mais je pense qu’ils sont pas allés assez loin, peut-être c’était une question de budget, de manque d’imagination, justement ou d’obsession utilitaire. Mais y’a les prémices de ce qu’est l’architecture contemporaine avec ce mélange de courbes et de triangles, de carrés, de rectangles etc. Y’a une forme d’ébauche, qui bon hélas n’est pas aboutie mais je le verrais dans la même famille. Ça c’est dingue ça aussi ! On dirait un gros damier à côté d’un immeuble parisien c’est juste dingue. À la limite au niveau des couleurs ça va mais ces immeubles avec ces immeubles c’est juste n’importe quoi.

A. Et à votre avis est-ce que ce paysage se connecte avec la ville ou finalement il reste assez indépendant ?

F. Ouais ouais c’est une sorte de dégueuli, donc voilà vous vomissez tout votre repas, vous mélangez le dessert, l’entrée, le plat de résistance et tout est mélangé ici mais sans cohérence, et sans soucis voilà de rendre la ville belle quoi, enfin de rendre l’environnement beau quoi. Je trouve que la beauté c’est quand même pas mal en architecture.

A. Mais selon vous est-ce qu’il y a quand même des éléments d’articulation ?

F. Bah disons que c’est la ville de la consommation quoi, je consomme du voyage, je vais dans le shopping center, je vais voir la vue et puis je repars ce soir quoi. C’est lié à une idéologie consumériste en fait, rendre la consommation prégnante un peu partout quoi et je trouve ça un peu idiot, je trouve que ça fait pas trop sens.

A. Et est-ce que ici vous vous sentez dans un quartier particulier, d’en faire partie ou d’en être en dehors ?

F. Ça reste un quartier. Il a son identité mal aimée mais il est utile. Montparnasse c’est l’endroit où on va pas dans mon souvenir. Je crois que y’a un métro aérien ici dans le 14-15eme, pour moi Montparnasse ça se résume à, parce-que j’aime bien ça, y’a tout un tronçon de métro qui je crois traverse le 14eme et le 15eme et qui est en élévation, c’est une sorte de pont suspendu à la new-yorkaise et ça j’aime bien. Donc je traverse le 14eme ou le 15eme, ce quartier Montparnasse, avec plaisir parce-que je suis dans le métro aérien et donc là c’est encore une autre sensation, l’espace, le mouvement et puis on est en transit donc on s’y arrête pas donc juste on profite de l’ambiance et puis sans s’y arrêter. Donc voilà j’aime le quartier Montparnasse à travers le métro aérien.

A. Donc pour vous ici vous avez la famille des bâtiments avec lesquels vous avez du mal et puis la famille des humains avec qui vous formez un groupe. Vous êtes en quelque sorte tous ensemble contre la ville ?

F. Vous avez décrypter mon inconscient peut-être, mais moi je suis pas dans la détestation de toute façon donc j’essaye de prendre le meilleur dans chaque expérience en fait. Je me sens pas impliquée si vous voulez dans le débat sur Montparnasse, je suis contente qu’on envisage de la rénover mais moi je fais partie des humains quoi et je sais qu’en tant qu’être humain on a des besoins essentiels et parfois ces besoins essentiels sont écrasés ou pas pris en compte dans l’architecture des années 70-80 quoi. Donc oui mon attachement il va être aux humains, mon intérêt il va être pour les humains dans les lieux où je peux pas vraiment apprécier esthétiquement, donc je vais être

avec les humains quoi.

A. Je vais vous demandez de vous détacher de Montparnasse et vous demander de penser à un lieu dans Paris. À quel lieu est-ce que vous pensez et pourquoi ? Qu’est-ce qu’il représente pour vous ? Est-ce que vous ressentez des émotions particulières envers ce lieu ?

F. Le canal de l’Ourcq, parce-que j’ai vécu 4 ans dans le 19eme, et donc le canal de l’Ourcq il est dans le 19eme et c’est là où y’a le cinéma mk2 maintenant qui s’est installé au moment où moi j’habitais à Paris, donc fin des années 90 début des années 2000 et je me souviens que y’avait ce canal qui avait été amménagé, le mk2 qui avait été installé, je m’étais dit merde ça c’est beau quoi, ça c’est chouette. Et donc je pouvais aller au cinéma en me ballant au bord du canal et y’avait cette ambiance vraiment quelque chose de très doux. Pour moi l’eau y’a ce truc énergétique, ça nettoie quoi, que ce soit au bord de la mer, d’une rivière, de l’eau y’a quelque chose de très apaisant et je trouvais que là c’était vraiment plutôt bien réussi ce mélange entre la modernité du mk2 qui je trouvais même assez beau dans mon souvenir, c’était vraiment bien quoi, et cette eau, et donc ça entrainaît de l’arrêt, c’est-à-dire que c’était pas juste du passage. Donc oui les gens ils allaient au cinéma tout ça, ils devaient aller au métro, mais y’a beaucoup de gens qui étaient assis, des gens qui profitaient de l’eau, donc c’était pas seulement un hub quoi, c’était on s’arrête, on se pose quoi.

A. Donc oui pour vous c’est plutôt les lieux où y’a de la nature, de l’eau, des arbres qui vous attirent mais du coup dans la ville quels sont les lieux qui vous repoussent, que vous n’aimez pas ?

F. Les centres commerciaux, galeries marchandes et tout ça a tendance à m’oppresser, surtout quand c’est dans les gares j’ai l’impression qu’on en sort pas. J’ai envie de fuir quoi, je me sens pas bien du tout quoi. Donc je trouve que ça marche pas, de vouloir imposer des produits de consommation à quelqu’un qui utilise un espace pour son utilité… ok je comprends que ça sert à l’utilité des parisiens qui sortent du boulot vont faire leurs courses puis repartent à la maison. Mais ça je trouve que c’est un mode de vie qui devrait être repensé, c’est pas une vie épanouissante ça. Les parkings souterrains j’aime pas trop.

ENTRETIEN ALAIN

A. Je vais tout simplement vous demander comment est-ce que vous vous sentez dans ce lieu ?

AL. Moi j’aime beaucoup parce-que j’ai toujours comme l’impression d’être au sommet d’un phare. Donc je suis en plein milieu de Paris et en même temps je me sens ailleurs. J’oublie un peu la ville en fait en étant ici.

A. Et si maintenant vous fermez les yeux décrivez moi ce que vous ressentez au niveau de vos sensations ?

AL. La mer, enfin je sens le vent marin, enfin c’est à ça que ça me fait penser, ça m’évoque la mer.

A. Donc en terme de sensations comment est-ce que vous qualifieriez cet endroit ?

AL. Ça dépend vraiment du contexte, parce-que par exemple quand j’ouvre la tour le matin, si c’est moi qui suis ici sur la terrasse, c’est très relaxant, y’a personne et la ville est très calme le matin. Donc oui là y’a vraiment quelque chose de relaxant. Après là je suis à mon moment de travail avec la musique et tout donc c’est un autre contexte, c’est sympa mais c’est pas la même chose.

A. Est-ce que en étant ici, décollé du sol, est-ce que vous percevez quand même un déroulement d’éléments, un cycle, un rythme lent ou rapide de la ville ?

AL. Oui alors ici c’est vrai que y’a beaucoup le cycle solaire donc certaines heures de la journée on aperçoit mieux certaines choses et à d’autres moments moins, par exemple l’arcade Triomphe disparait à certaines heures parce-que si le soleil passe derrière et bien on ne voit plus que sa façade ombragée et il a l’air de ne plus être très visible. Il y a certaines heures il est très très bien et même chose le Parc des Princes quand les gens me demandent je le situe avec un toit rouge au niveau d’un ballon blanc, c’est le Parc des Princes, là on le voit très bien parce-que le soleil est comme ça mais une fois j’ai du le montrer à quelqu’un vers 18-19h, le soleil était beaucoup plus de l’autre côté, ça se reflétait, je n’arrivais pas à montrer la ligne rouge. Donc c’est des petits détails comme ça. Il est vrai qu’il y a des heures très magique aussi, toujours liées au soleil. Et sinon non je pense que c’est surtout lié à ça, au cycle du soleil de la journée.

A. Mais donc est-ce que vous arrivez à percevoir du mouvement qui se déroule dans la ville ?

AL. Alors maintenant c’est vrai que je trouve que c’est très très calme depuis qu’il y a eu le confinement, même si maintenant y’a eu le déconfinement, y’a des départs en vacances, y’a des gens qui sont en télétravail, donc la ville est très très calme. Mais avant le confinement euh oui y’avait les manifestations, les problèmes de transports, on sentait que la ville grouillait, elle était très bruyante, on le sentait vraiment. C’était marrant on prenait le poult de la ville. Et là c’est vraiment très calme.

A. Et est-ce que cette effervescence vous aviez l’impression d’en faire partie ou finalement d’en être qu’un spectateur ?

AL. On en fait partie mais on a un certain détachement. On est en bas en train d’accueillir les gens dans l’ascenseur ils nous disent on a eu du mal à trouver parce-que y’a une manif qui passe sur le boulevard Montparnasse. Et on monte ici on voit la manif mais on s’en sent tellement loi qu’on a pas l’impression qu’elle gêne l’accès à la tour, elle passe à côté de la tour c’est tout. Donc c’est deux réalité très différentes finalement avec cette hauteur.

A. Et dans votre expérience, ici sur le toit, est-ce que vous êtes surpris par des nouvelles sensations ? Est-ce qu’un sens domine ?

AL. Bah la vue est très sollicitée mais en réalité je pense que c’est plus, peut-être plus l’ouïe, parce-que parfois quand je suis tout seul ici j’aime bien fermer les yeux, ou bien je lance ma playlist et je me mets à danser tout seul.

A. Est-ce que vous percevez des nouveaux sons du coup ?

AL. Alors pas forcément des nouveaux sons mais alors parfois, peut-être à cause de ce qu’il s’est passé avec Notre-Dame, j’ai cette sorte de… je suis un peu alerte vis-à-vis de quelque chose que je pourrais voir ou entendre qui pourrait signaler quelque chose. Là par exemple on voit une tour, qui est celle qui se trouve au Palais des Congrès, donc au niveau de cette tour là il y’a tout juste 1 heure ou 1 demie heure je voyais de la fumée qui sortait mais beaucoup plus loin dans le paysage, j’ai utilisé la tour pour me situer. Et du coup je me suis dit qu’est-ce qui est en train de brûler, parce-que clairement on voyait que c’était une fumée plutôt assez massive. Et j’ai demandé à mes collègues comment ça s’est passé quand ils ont vu Notre-Dame brûler. Et c’est des choses comme ça qui font que je suis un peu alerte, en même temps en osmose avec la ville mais en même temps comme si c’était un équilibre qui pouvait à tout moment se rompre. Et c’est pas que lié à la tour, enfin si de part ce point de vue, mais c’est directement lié à toute la ville. Et comme je vous disait je me sens à la fois déconnecté de la ville et connecté à autre chose. Donc c’est un rapport très particulier.

A. Pour parler du son comme avant est-ce que y’a des éléments que vous arrivez à distinguer par le son qu’ils génèrent ?

AL. Les métros on les entend pas mais après je saurais pas trop pourquoi mais de ce côté là j’entends souvent des ambulances passer et je sais que ça m’a un peu marqué parce-que un jour, avant qu’il y ai le confinement, un client me demandait oh y’a beaucoup d’ambulances est-ce que c’est à cause du covid et j’avais envie de lui dire non à Paris ça arrive régulièrement mais depuis je remarque souvent les ambulances je les entends toujours de ce côté ci. Il doit y avoir un hôpital par ici. Mais en soit des bruits y’en a peu. C’est un brouhaha constant mais qui ne va pas vraiment se distinguer.

A. Est-ce que vous pourriez me dire à quel autre lieu que vous connaissez ou que vous avez expérimenté cet endroit vous fait penser ?

AL. Euh très bonne question, là je saurais peut-être moins répondre. Peut-être effectivement quand je suis là le matin tout seul et que du coup c’est très relaxant, ça pourrait me faire penser à la mer ou me faire penser à un autre endroit où je pourrais me retrouver seul. Donc ça m’est déjà arrivé sur parfois d’autres tours ou immeubles. Donc c’est quelque chose que moi j’apprécie mais ce serait que ce moment là quoi. Ce moment un peu hors du temps dans un espace un peu spécifique. Je suis moi avec juste moi, mes pensées et peut-être le vent. C’est un peu de l’introspection mais en même temps en connexion avec autre chose aussi, qui n’est plus la ville mais qui est juste voilà, autre chose, le vent…

A. Et si maintenant vous deviez me décrire ce que vous voyez de la ville depuis ce point de vue, essayez de me décrire le paysage que vous voyez.

AL. Ça fait un paysage très plat. Paris donne un peu cette sensation là, y’a pas vraiment de relief ici. C’est vraiment le sentiment que j’ai parce-que pour avoir vécu dans d’autres villes, par exemple à Lyon, y’a vraiment un sentiment de relief, naturel et puis aussi… enfin oui principalement naturel, pas tant que ça dans l’architecture. Et même ici si y’a des grands immeubles, par exemple de ce côté là, dans le 13eme arrondissement, je sens quelque chose de très aplati.

A. Et maintenant choisissez un élément dans le paysage, dites moi pourquoi vous l’avez choisi et ce qu’il suscite comme sensation en vous.

AL. Hmm qu’est-ce que ça pourrait être… Je sais que par exemple au bois de Vincennes on arrive à voir le rocher du zoo et je sais que

la première fois que je l’ai vu ça m’a beaucoup impressionné parce-qu’il est presque monolithique, gigantesque et je m’attendais pas à ce rapport d’échelle. C’est surtout qu’en fait je savais que le rocher était grand et je pensais que vu depuis ici il me paraîtrait pas aussi grand. Alors que quand on regarde Vincennes on voit cette pierre gigantesque. Donc ouais c’est peut-être une des choses qui m’a le plus surpris.

A. Finalement qu’est-ce que vous pensez de la ville depuis ce point de vue là ?