5 minute read

Vorbeugen ist besser als heilen

Vor 200 Jahren starb Johann Peter Frank, ein Pionier der präventiven Medizin

Vorbeugen ist besser als heilen

Gedenktafel für Johann Peter Frank im Innenhof des Bruchsaler Finanzamtes. Am 24. April 2021 jährte sich der Todestag des Arztes Johann Peter Frank zum 200. Mal. Medizinhistorisch betrachtet gilt er nicht nur als Begründer der Hygiene als Wissenschaft, sondern auch als „Erfinder“ des öffentlichen Gesundheitswesens. Dessen Bedeutung und die damit einhergehende finanzielle, technische und personelle Ausstattung ist gerade in Corona-Zeiten vermehrt in den Mittelpunkt politischer und gesellschaftlicher Diskussionen gerückt. Nicht umsonst wurde Johann Peter Frank von Meyers Enzyklopädischem Lexikon als „einer der hervorragendsten Ärzte seiner Zeit“ bezeichnet. Grund genug, an dieser Stelle an den weitsichtigen Arzt und Gesundheitspolitiker zu erinnern, zumal er auch viele Jahre im Südwesten Deutschlands gewirkt hat.

Geboren wurde Johann Peter Frank am 19. März 1745 im unweit von Pirmasens gelegenen pfälzischen Rodalben. Hier und bei einem bereits verheirateten älteren Bruder in der Nähe von Landau verbrachte er seine Kindheit. Nach der Schulzeit, die ihn auch zu den Piaristen nach Rastatt führte, studierte er in Metz und Pontà-Mousson zunächst Philosophie, später dann in Heidelberg und Straßburg Medizin. Über interessante Details und Begebenheiten aus jener Zeit an der Universität berichtet er in seiner 1801 fertiggestellten Autobiografie. Diese erschien erstmals in Wien im „Gesundheits Taschenbuch für das Jahr 1802“.

Nach Abschluss des Studiums war Frank zunächst als Landarzt tätig, dann folgte eine Anstellung als Hofmedicus beim Markgrafen von Baden. Hier bekämpfte er erfolgreich zusammen mit anderen Ärzten eine Fleckfieberepidemie, sodass er in seinen Aufzeichnungen freudig vermerken konnte, „daß ich sechs Wochen hindurch nur drei meiner Kranken verlor, wo vor meiner Ankunft täglich so viele an der Seuche verstorben waren“.

Im Jahre 1772 holte Fürstbischof Damian August von Limburg-Stirum den jungen Arzt dann nach Bruchsal. Sein Auftrag war, im Bistum ein geordnetes Medizinalwesen aufzubauen. Man war dem damaligen Zeitgeist entsprechend der Ansicht, dass eine medizinisch gut versorgte Bevölkerung auch für die Volkswirtschaft von großem Nutzen sein könnte. Der 27-jährige Frank teilte auch diese Meinung seines neuen Arbeitgebers und daher kam ihm der Wunsch des Kirchenfürsten sehr gelegen. Hatte er selbst doch auch schon während seines Studiums feststellen müssen, dass die medizinische Wissenschaft in jener Zeit durch verschiedene Weltanschauungen, Zersplitterung und Systemlosigkeit gekennzeichnet war.

Neben seiner Tätigkeit als Amtsphysikus und Leibarzt des Fürstbischofs war Frank daher auch auf anderen medizinischen Gebieten aktiv. So legte er einen Arzneigarten an, um die Wundärzte über die Bedeutung und die Wirkung der Heilkräuter unterrichten zu können. Die Schaffung einer Hebammenschule und eines anatomischen Museums geht ebenfalls auf seine Initiative zurück. Nicht zuletzt fiel in seine Bruchsaler Zeit auch die Gründung der heute noch bestehenden Fürst-Stirum-Klinik.

Weiten Kreisen bekannt wurde Johann Peter Frank jedoch durch seine wissenschaftlich-schriftstellerische Tätigkeit. In Bruchsal begann er mit dem Verfassen seines mehrbändigen Werkes „System einer vollständigen medicinischen Polizey“, und insgesamt drei Bände dieser außerordentlichen Faktensammlung sind in diesen Jahren erschienen. Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine umfangreiche Sammlung medizinischen Quellenmaterials, das er mit den Erkenntnissen seiner Zeit und eigenen Erfahrungen verband.

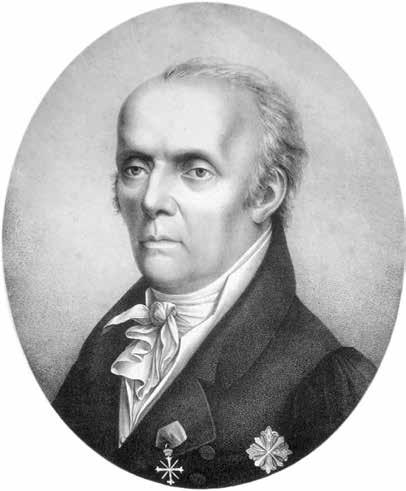

Foto: Stadtarchiv Bruchsal Johann Peter Frank

Foto: Wikipedia

System einer vollständigen medicinischen Polizey. Titelblatt Band 3

Besonders lagen ihm die präventive Medizin und die bevölkerungspolitische Bedeutung der Hygiene am Herzen. Seine damals weit in die Zukunft blickenden Überlegungen wurden Grundlage für zahlreiche später eingeführte Regelungen und Bestimmungen. Wenn wir heute wie selbstverständlich Bücher über die Themen „gesunde Ernährung“ und „ausreichende Bewegung“ lesen, so hat das auch seinen Anfang bei Johann Peter Frank genommen. Er war der Erste, der sich mit Themen dieser Art beschäftigt hat und dabei zu der Feststellung kam, dass gerade diese Dinge einen großen Einfluss auf das Leben und die Gesundheit des einzelnen Menschen haben können.

Zwölf Jahre blieb Johann Peter Frank in Bruchsal, dann führte ihn sein Beruf nach Göttingen, Pavia, Wien und Petersburg. Am zuletzt genannten Ort war er Leibarzt des russischen Zaren. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er bei seiner Tochter in Freiburg im Breisgau und schließlich wieder in Wien, wo er am 24. April 1821 im Alter von 76 Jahren verstarb. Seine letzte Ruhestätte fand er in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.

Heute ist in den Fachkreisen unstrittig, dass Franks Thesen und Arbeiten für das Schaffen eines Öffentlichen Gesundheitswesens und für die Förderung und Etablierung der präventiven Medizin von außerordentlicher Bedeutung waren. Er formulierte als erster, dass Krankheiten keine von Gott geschickten Strafen waren, sondern dass der Mensch oftmals selbst für seine Leiden verantwortlich war.

Frank forderte jedoch nicht nur vom einzelnen Individuum einen die Gesundheit erhaltenden Lebensstil, nein, auch den Staat und die jeweiligen Landesherren nahm er in die Pflicht. Sie mussten in seinen Augen dafür sorgen, dass ihre Untertanen in ordentlichen Verhältnissen leben konnten. Dass Häuser und Wohnungen gut und sicher gebaut waren und dass der Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln und zu sauberem Wasser gewährleistet war. Hierdurch könnten seiner Meinung nach schon viele Krankheiten und Seuchen verhindert werden, was letztendlich nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für den Staat als Ganzes von Vorteil wäre. Denn, so wollte er den Herrschenden begreiflich machen, gesunde Menschen garantieren ein gesundes Gemeinwesen und eine florierende Wirtschaft.

Frank forderte jedoch auch, dass die Obrigkeit auf jeden Fall auch in das Privatleben der Menschen hineinregieren dürfe. Denn die Erhaltung der Gesundheit als Garant für ein funktionierendes Staatsgebilde war für ihn wichtiger als die Freiheitsrechte und Freiheitswünsche des Einzelnen. Kein Wunder, dass er daher später im 20. Jahrhundert auch von den Nationalsozialisten vereinnahmt wurde. In einer 1939 erschienenen Biografie bezeichneten sie ihn gar als einen „fanatischen Vorkämpfer“ ihrer eigenen gesundheitspolitischen Vorstellungen.

Auch auf die Studienpläne medizinischer Fakultäten haben Franks Thesen Einfluss gehabt und seine Gedanken sind in heutigen Tagen aktueller denn je. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig die Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sind, stellvertretend für alle sei hier nur das Robert-Koch-Institut in Berlin genannt. Umso verwunderlicher ist es daher jedoch, dass Rüdiger Haag in seiner medizinhistorischen Dissertation aus dem Jahr 2009 feststellen muss: „Noch immer ist Johann Peter Frank ... bei Ärzten, Forschern, Gesundheitspolitikern und Medizinstudenten weitgehend unbekannt.“

Bruchsal, wo er zwölf Jahre lang gewirkt hatte, geht jedoch seit Langem mit gutem Beispiel voran. Hier erinnern ein Portraitrelief im Hof des Finanzamtes (früher Standort des Gesundheitsamtes) und eine Straße in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses an den verdienstvollen Arzt und Sozialmediziner. Auch in seinem Geburtsort Rodalben wird das Gedenken an ihn durch ein Museum, eine Platzbenennung und durch eine nach ihm benannte Gesellschaft wachgehalten. Darüber hinaus verleiht der Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes seit 1972 an Persönlichkeiten, die sich um das Öffentliche Gesundheitswesen verdient gemacht haben, die eigens für diesen Zweck geschaffene Johann-Peter-Frank-Medaille.

Thomas Moos

Foto: Walter Moos