12 minute read

Dossier: L’urgence climatique sous l’angle de l’eau

from Syndicaliste n°968

by ACVCSC

L’urgence climatique sous l’angle de l’eau

Advertisement

Les terribles inondations qui ont fait des ravages en Wallonie et dans le Limbourg l’été 2021 ont démontré et confirmé (s’il le faut encore) que le changement climatique est bien un problème très urgent à prendre en main, et non un phénomène lointain.

La Wallonie est depuis toujours confrontée aux inondations. Phénomènes naturels, elles ne constituent pas un problème en soi. Elles deviennent problématiques lorsqu’elles impliquent une érosion des sols ou lorsqu’elles impactent des enjeux sensibles. Cependant, depuis plusieurs années, des orages intenses génèrent des inondations par coulées de boues et de ruissellement. Ces phénomènes s’intensifient ces dernières années. Les projections relatives à l’évolution du climat indiquent une multiplication et une intensification des épisodes de sécheresse et des épisodes pluvieux de forte intensité (précipitations extrêmes). Le 6ème rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) prévoit en effet une intensification des changements dans le cycle hydrologique. Les crues de juillet 2021 ont touché plus de 200 communes en Wallonie et ont provoqué le décès de 39 personnes (cfr. Syndicaliste 948 du 10/09/2021 p 6-7). Pourtant, en 2003, suite aux inondations à répétition, le gouvernement wallon avait décidé de mettre en place un plan de gestion à l’échelle de la Wallonie, le plan Pluies. Ses grands principes sont une approche par bassin versant, une coordination entre les services compétents en matière d’inondations et une cohérence entre les actions. Cela n’a pas suffit et, sous l’impulsion de la directive européenne Inondations, pour gérer ces inondations et surtout limiter leurs conséquences négatives, la Wallonie a entrepris la réalisation et ensuite la mise à jour de ses Plans de gestion des risques d’inondation: les PGRI 2022-2027 (1). Les terres artificialisées, qui peuvent entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, représentaient 10,8% de la superficie wallonne en 2021. Plus de 14% du territoire flamand est imperméable, soit le double de la moyenne européenne. Cette appropriation continue des espaces naturels a des conséquences sérieuses. L’eau qui tombe sur le sol belge tout au long de l’année n’a pas suffisamment la possibilité de s’infiltrer dans le sol, ce qui réduit la recharge hivernale des masses d’eau souterraine et entraîne une fréquence accrue de sécheresses saisonnières. L’imperméabilisation met également fin au fonctionnement biologique des sols (microflore, faune du sol, flore…), et également à d’autres fonctions des sols (stockage de carbone, cycle de la biodiversité…).

| Véronique Thirifays, cellule Rise |

Le permis environnement et l’eau

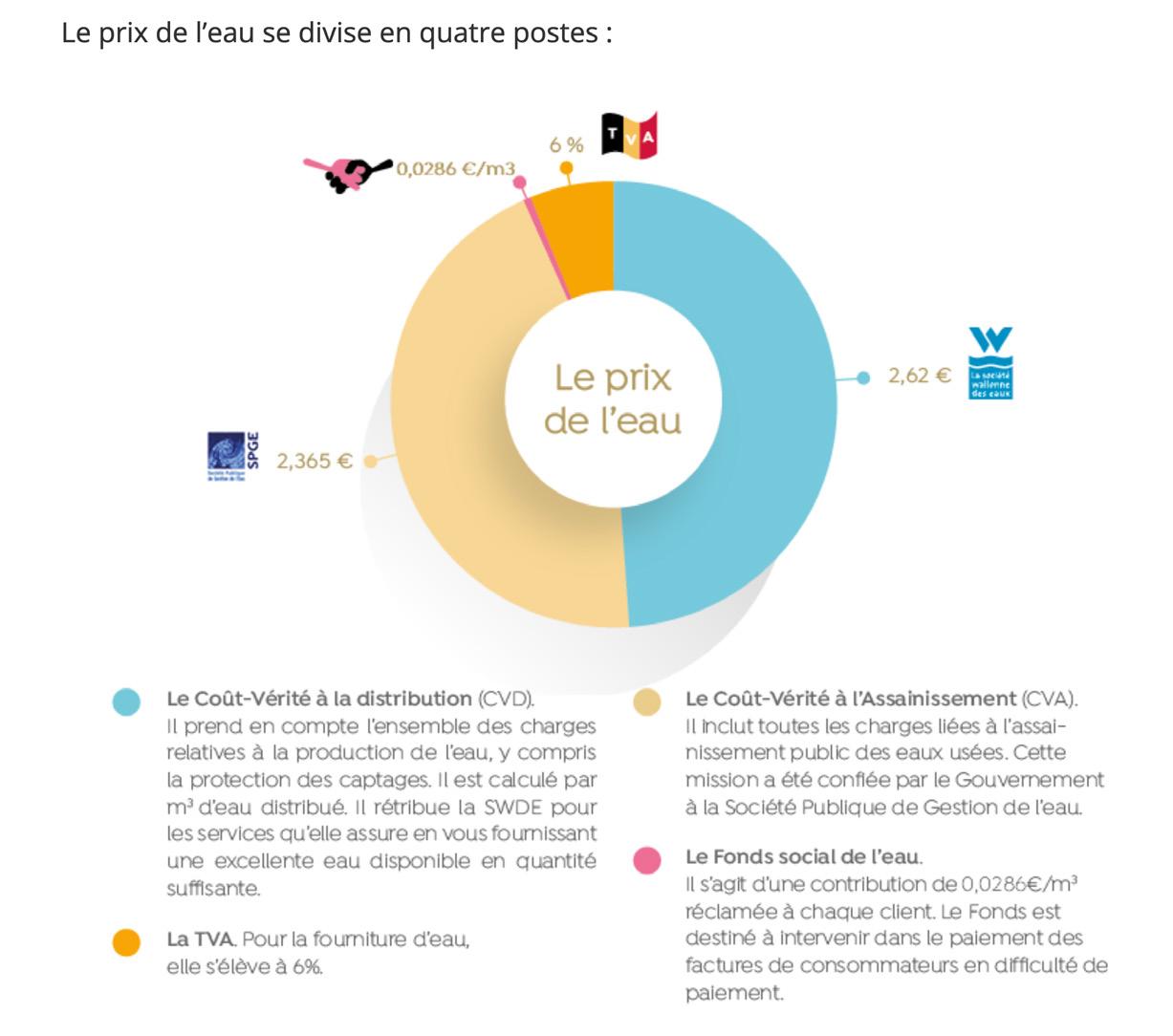

Le permis environnement en Wallonie est obligatoire pour les entreprises et établissements qui comportent des installations et activités ayant un impact potentiel moyen (classe 2) à important (classe 1) sur l’environnement, l’homme et les animaux. Dans le permis environnement, il y a toute une série de renseignements à compléter et notamment sur la prise d’eau (captage, recharge ou essai de recharge artificielle des eaux souterraines, forage et sondage), sur le traitement des eaux (eau potable et eaux usées), sur les rejets directs et indirects de substances dangereuses dans les eaux souterraines. Les entreprises ont donc l’obligation de fournir ces renseignements lors de la demande du permis environnement, et cela fait l’objet de vérification et de contrôle réguliers suivant les risques environnementaux. La fiscalité en matière d’eau constitue un des outils de la politique wallonne concernant l’environnement. Qu’il s’agisse de taxes ou de contributions, ces impositions visent à répondre aux exigences de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (1), dont l’objectif ultime est d’atteindre un «bon état» écologique et chimique de toutes les eaux communautaires. En l’occurrence, les États membres devaient notamment adopter, pour 2010, une politique de tarification de l’eau qui incite les usagers à utiliser l’eau de façon efficace, en veillant à ce que les secteurs des ménages, de l’industrie et de l’agriculture contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, compte tenu du principe du pollueur-payeur. La Région wallonne a par ailleurs introduit, en 2005, les notions de «coût-vérité de distribution» (CVD) et de «coût-vérité à l’assainissement» (CVA) de l’eau provenant de la distribution publique. Ces coûts figurent sur la facture de consommation d’eau.

| V. T. |

(1) Directive 2000/60/CEE du 23 octobre 2010 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ce texte sera désigné dans la suite du rapport par «la directive-cadre».

Gérer l’eau dans l’entreprise

Le changement climatique exerce une pression croissante sur l’emploi dans certains secteurs, notamment dans les entreprises qui emploient beaucoup d’eau pour leurs activités. Une bonne gestion de l’eau y est particulièrement importante. Pour illustrer cette problématique, nous avons rencontré des délégués d’une entreprise de légumes surgelés en Hesbaye, de l’embouteilleur d’eau minérale installé à Chaudfontaine, et d’Entra une entreprise de formation par le travail (EFT) de blanchisserie industrielle.

Le site d’embouteillage d’eau minérale de Chaufontaine fait des économies d’énergie et continue de travailler à la réduction de son empreinte écologique en utilisant notamment la température de l’eau de la source à Chaudfontaine pour chauffer le hall de production. Rencontre avec le délégué CSC AS, François Di Bella.

Pour l’embouteilleur d’eau minérale Chaudfontaine, la durabilité est une priorité. Protéger les sources pour garantir la plus haute qualité d’eau minérale et minimiser la consommation d’eau dans l’usine d’embouteillage est depuis des années au cœur de ses préoccupations. Depuis 2008, 1,8 million d’euros ont été investis pour soutenir 590 mesures visant à protéger la zone d’infiltration de 250 hectares et à la préserver de toute pollution. En collaboration avec le gouvernement wallon et l’Université de Liège, toutes les sources possibles de pollution dans la zone d’infiltration de 250 hectares autour du site ont été identifiées et traitées. Toutes les citernes à mazout (552 au total) appartenant à des riverains ont été protégées ou retirées afin que l’eau ne soit pas polluée en cas de fuite. Tous les cinq ans, l’entreprise réalise une nouvelle évaluation de la vulnérabilité des sources d’eau afin d’en déterminer la durabilité et les risques potentiels pour les communautés locales ainsi que l’écosystème. Pour cela, elle travaille par exemple avec le Contrat de rivière Vesdre, qui s’occupe de la biodiversité de la rivière Vesdre qui longe Chaudfontaine. Coca-Cola veut également rendre à la nature 100 % de l’eau qu’elle utilise dans ses boissons d’ici 2025. L’entreprise s’y emploie déjà aujourd’hui en établissant un partenariat entre The Coca-Cola Foundation, Natuurpunt et Natagora.

Neutre en carbone

Chaudfontaine venait à peine d’annoncer ses plans pour atteindre la neutralité carbone en 2023, qu’il a été durement touché par les inondations de juillet 2021. L’entreprise s’est retrouvée sous eau, et les dégâts étaient considérables. Avec la crise du Covid et les inondations, plusieurs périodes de fermeture se sont succédé et ont eu un impact sur la production. Dans une interview (1), le directeur du site de Chaufontaine, Achmed Boumrah, commente: «… Mais nous avons aussi bien vite commencé à réfléchir à une manière de transformer cette situation pénible en une expérience positive. Nous avons conservé nos ambitions et pendant le processus de reconstruction, nous avons toujours gardé la durabilité à l’esprit dans nos choix». Et en effet, quelques mois à peine après

les inondations, le site pouvait déjà officiellement prendre l’appellation «neutre en carbone», conformément à la norme PAS 2060, la référence internationale pour la neutralité climatique. Cela fait des années que l’entreprise multiplie ses efforts de réduction d’émissions de carbone, en utilisant davantage de sources d’énergies renouvelables. «L’électricité que nous achetons provient de sources 100 % renouvelables, mais nous produisons aussi notre propre énergie grâce à nos panneaux solaires». La réduction de l’utilisation des combustibles fossiles se fera progressivement. «Nous utilisons moins de machines au gaz ou au diesel dans notre production, explique Achmed Boumrah. Cela a permis à notre site d’embouteillage de Chaudfontaine de réduire sa consommation d’énergie par litre de produit de 55 % et sa consommation de carburant de plus de 65 % entre 2006 et 2020». Le site d’embouteillage de Chaudfontaine va continuer sur cette voie de la réduction d’émissions de carbone, comme l’exige la norme PAS 2060. Ainsi, ils vont prochainement remplacer les chariots élévateurs et leurs compresseurs fonctionnant aux combustibles fossiles par des modèles plus durables. Ils veulent en outre limiter les émissions fugitives et aussi analyser les émissions de carbone de leurs fournisseurs, afin de déterminer ensemble comment ils peuvent les réduire. L’embouteilleur d’eau minérale de Chaudfontaine est l’un des premiers sites de Coca-Cola Europacific Partners en Europe à obtenir la certification de neutralité climatique. Un des objectifs majeurs de la stratégie de CCEP est de réduire de 30 % les émissions absolues de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2030 (par rapport à 2019), et d’arriver à la neutralité climatique d’ici 2040. Cela implique également des efforts en dehors du site, surtout en matière d’emballages. Chaudfontaine est une des premières marques du portefeuille mondial de The CocaCola Company à être passée au plastique 100 % recyclé (rPET) en 2019, à l’exception du bouchon et de l’étiquette. Cela permet une économie en carbone de plus de 44 %. Il n’y a donc plus aucun nouveau plastique utilisé dans la production des bouteilles en rPET de Chaudfontaine. Même les films autour des multipacks sont en plastique 100% recyclé. En termes de concertation sociale, François Di Bella précise que les consommations énergétiques sont présentées à chaque réunion mensuelle du CE national, du CPPT et de la délégation syndicale locale.

| Véronique Thirifays, cellule Rise |

Le site d’embouteillage de Chaudfontaine

Le site d’embouteillage de Chaudfontaine est un des sites de production de CocaCola Europacific Partners Belgium SRL, une des filiales de Coca-Cola Europacific Partners plc (CCEP). Tous les produits de la marque Chaudfontaine, appartenant à Minute Maid Juices, une société faisant partie du groupe The Coca-Cola Company, y sont produits. Depuis la reprise en 2003, CCEP et The Coca-Cola Company ont investi quelque 147 millions d’euros dans le site de Chaudfontaine et pour la protection des sources d’eau chaude spécifiques à la région. Les vastes mesures visant à préserver les sources ont été récompensées l’année passée par la certification mondiale pour la gestion durable de l’eau de l’AWS (Alliance for Water Stewardship). Pour la Belgique et le Luxembourg, ce sont plus de 2.000 employés qui travaillent pour CCEP répartis sur les différents sites à Anderlecht, Gand, Anvers, Chaufontaine et Howald. Le site de Chaudfontaine compte 150 travailleurs.

7 litres d’eau par kilo de légumes

Hesbaye Frost à Geer est une entreprise du groupe Ardo/Crops qui occupe une position dominante sur le marché mondial des légumes, fruits, pâtes et riz surgelés de haute qualité. 110.000 tonnes de produits sont récoltés, surgelés et emballés chaque année. Tous ces légumes sont cultivés sur plus de 8.000 hectares de terres avoisinantes, puis conditionnés dans l’usine qui occupe environ 340 personnes. Il faut à peu près sept litres d’eau pour produire un kilo de légumes surgelés. C’est dire l’importance de l’eau dans cette industrie. Hesbaye Frost a sa propre station d’épuration. Celle-ci a une capacité de 200 m3 / heure qui a pour but de limiter au maximum le rejet des eaux usées dans le Geer, la rivière qui borde l’entreprise. Une partie de ces eaux usées est aussi déversée dans une lagune d’une capacité de 110.000 m3, avant d’être utilisée après décantage pour l’irrigation des terres voisines. Un apport apprécié par les agriculteurs en période de sécheresse. Une autre partie de ces eaux d’irrigation est stockée dans la réserve naturelle du Haut-Geer, un ancien site sucrier situé à deux kilomètres, racheté par Hesbaye Frost pour ses bassins de décantation et qui est devenu aujourd’hui un haut lieu de biodiversité. Il s'agit d'un bon exemple d'utilisation circulaire de l'eau car les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. | V. T. |

De l’eau pour laver

Dans le secteur de la blanchisserie, l’eau est une des ressources les plus importantes. Il est primordial de bien la gérer. De cette façon, l’impact sur l’environnement peut non seulement être limité, mais les coûts peuvent aussi être réduits. Rencontre avec Caroline Thiry, déléguée CSC BIE chez Entra.

Entra est une entreprise de formation par le travail (ETA) installée dans un zoning à Heppignies, le long de la E42. Elle occupe près de 1.000 travailleurs et comprend plusieurs métiers: peinture et parachèvement, titres-services, call center, data center, services aux entreprises, électronique, blanchisserie industrielle. La blanchisserie a ouvert ses portes en 2000. Le travail de qualité fourni entraîne de plus en plus de demandes de services. La blanchisserie occupe 65 personnes et travaille en pauses de jour et de nuit 5 jours sur 7. En 2021, elle a traité 1.600 tonnes de linge (environ 1/3 pour les résidents des maisons de repos et 2/3 en leasing). La consommation moyenne en eau est de 16,8 litres par kilo de linge. 1.700 panneaux photovoltaïques répartis sur deux des trois bâtiments couvrent une grosse partie de la consommation en électricité. Le problème majeur actuel est celui de la vétusté du bâtiment qui n’est plus conforme aux normes d’une blanchisserie industrielle. Des travaux sont entamés au sein d’un autre bâtiment qui correspondra aux normes environnementales et technologiques, avec la construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées. L’ensemble de ces travaux est prévu pour la fin 2023. Avec ces nouvelles installations, Entra espère réduire la quantité d’eau nécessaire pour le lavage.

| V.T. |

L’eau à l’ordre du jour de la concertation sociale

La question de l’eau touche tous les secteurs et nécessite une approche urgente que chaque entreprise peut et doit faire sienne. En tant que représentant des travailleurs, vous pouvez apporter votre pierre à l’édifice.

Voici quelques questions à poser en CE/CPPT: • Quelle est la consommation en eau pour l’année x? • Existe-t-il un plan visant à réduire la consommation d’eau? • Les fuites d’eau sont-elles immédiatement réparées? • L’eau de pluie est-elle collectée et utilisée (par exemple, pour le nettoyage, les chasses d’eau, le nettoyage des locaux de l’entreprise, dans le processus de production)? • Des circuits fermés sont-ils utilisés pour l’eau (de traitement)?

En d’autres termes, l’eau de traitement est-elle réutilisée? • Quelles quantités d’eaux usées sont traitées et rejetées dans le cours d’eau? L’objectif global est de réduire la consommation d’eau de l’entreprise, réutiliser l’eau de manière circulaire, dans la mesure du possible, et participer à la création d’espaces où l’eau peut pénétrer dans le sol. Votre entreprise envisage d’agrandir ou de rénover ses locaux ou son parking? N’hésitez pas à souligner que l’aménagement d’un sol perméable (klinkers, graviers, dalles en béton, bois, gazon, etc.) mérite d’être envisagé. Voyez avec vos collègues quelles sont les petites «victoires» qui peuvent être réalisées pour utiliser moins d’eau (comme l’installation de robinets automatiques dans les toilettes, fontaine d’eau et la sensibilisation générale des collègues à la nécessité de signaler les fuites, par exemple). Vous cherchez d’autres bonnes idées? Contactez fec@rise.be | Véronique Thirifays, cellule Rise |