Avant-propos

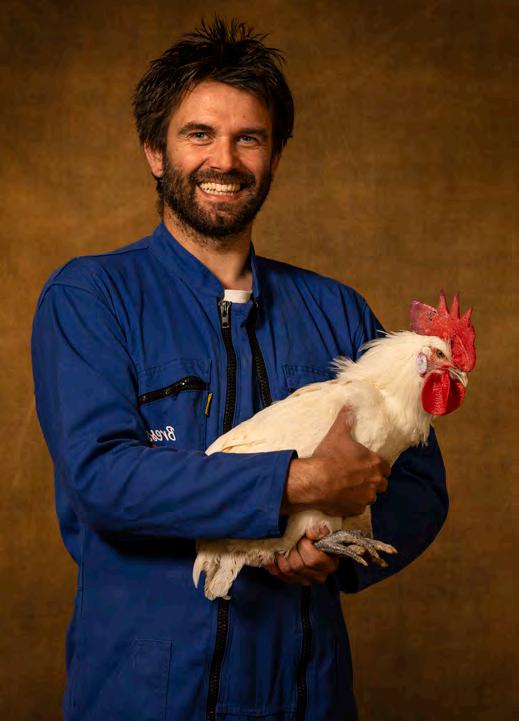

C’est fou, je n’avais jamais pensé, en ayant l’idée de photographier les animaux et leurs propriétaires, que cela m’amènerait encore aujourd’hui, trente-cinq ans plus tard, à photographier des dizaines de milliers de personnes. Définitivement, les visages m’intéressent beaucoup plus que les paysages. Je ne remercierai jamais assez Jacques Haillot, directeur de la photo de L’Express, qui, un jour en 1993, m’a demandé de photographier les Français pour un numéro spécial de son magazine.

En photographiant les Français, je me sens vraiment à ma place de photographe documentariste. J’ai ressenti en moi ce sentiment naturel d’empathie qu’on a tous en nous dès la naissance. Oui, je sais, c’est un peu nunuche, mais j’assume complétement. J’ai développé en moi une espèce d’amour inconditionnel pour les Français. Chaque personne est unique et rend sa photo unique, j’en ai pleinement conscience.

Tendresse infinie à tous ces gens qui sont venus nous voir et qui m’ont rendu intimement plus tolérant. Quelle chance j’ai eue !

Yann Arthus-Bertrand

Adrien Tournachon, dit Nadar jeune, Vache garonnaise, âgée de 5 à 6 ans, 1856. Pionnier de la photographie, comme son frère Félix, Adrien Tournachon a débuté son activité de photographe animalier en 1855. Il est notamment l'auteur de l'Album photographique des races bovines et ovines du Concours agricole universel de Paris en 1856. La bâche en arrière-plan devient l'accessoire récurrent de ses mises en scène et marque ainsi les premiers pas de l'histoire de la photographie.

Genèse

Photos de la genèse du projet commentées par Françoise Jacquot, responsable photo du studio

Yann Arthus-Bertrand

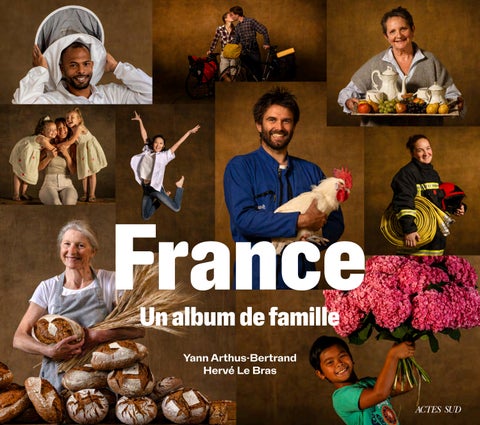

Cela fait plus de trente ans que Yann Arthus-Bertrand capture les Français dans leur réalité la plus authentique. Loin des images stéréotypées ou des figures figées des chiffres et des statistiques, il photographie des visages vivants, des histoires humaines, des individus dans toute leur singularité. Des visages que l’on croise tous les jours sans vraiment les voir et pourtant ils nous paraissent familiers, grâce à un regard, une posture, un sourire. Des visages et des vies que ce photographe humaniste et engagé, connu dans le monde entier pour La Terre vue du ciel, a voulu rassembler dans un même cadre, sous une même lumière, sur une même toile. C’est au tournant des années 1990 que naît, presque par hasard, cette aventure photographique. À l’époque, Yann Arthus-Bertrand est déjà un photographe reconnu, enchaînant les reportages aux quatre coins du monde. Un jour, en passant devant le Salon de l’agriculture,

par Fabien Brizard, journaliste et animateur radio

“Par où commencer ?

Par ma rencontre avec Yann au Salon international de l’agriculture de Paris. La France entière était réunie entre les murs du Parc des expositions de la porte de Versailles. Nous y photographions nos concitoyens, accompagnés de leurs bestiaux, avec en arrière-plan la fameuse bâche, comme l’a fait Nadar jeune aux premiers temps de la photographie.

S’ensuivit la commande d’une série de portraits de Français par L’Express en 1993, pour le quarantième anniversaire du magazine, qui fut le point de départ de cette aventure. Nous sortions enfin des murs du Parc des expositions.

C’était en même temps la suite logique du travail photographique que nous menions au Salon de l’agriculture avec les éleveurs.

À cette époque, nous travaillions en film argentique, avec l’obligation de faire plusieurs Polaroid pour régler nos flashs et notre exposition. Chaque photo demandait entre une heure et une heure et demi de réglages.

Ce projet consacré aux Français et à ceux qui vivent en France est certainement le dernier « travail » que je réalise avec Yann, que l’on a démarré ensemble il y a trente ans. La boucle est donc bouclée !”

F. J.

Une de Mai, vache Charolaise âgée de 7 ans, fille de Pétula, photographiée en 1990 dans le pré de son propriétaire Élie Rousseau

il ressent l’envie de revenir à ce qui l’a toujours fasciné : les animaux. Il installe alors un studio photo dans les allées du Salon. Cette idée va marquer un tournant décisif dans sa carrière. C’est là que naît une intuition qui ne le quittera plus : ce n’est pas seulement l’animal qui l’attire, mais le lien qui unit l’animal à l’homme. Une attention silencieuse et un contact mesuré : dans ce lien, déjà, se devine une forme élargie de portrait social. Le studio est équipé d’une toile de jute en guise de fond, la fameuse “bâche”, déjà utilisée en Nouvelle-Guinée et inspirée des portraits de Nadar ou d’Irving Penn. Cette bâche deviendra sa signature visuelle, effaçant le décor pour ne garder que l’essentiel : la personne. Elle gomme les repères sociaux, géographiques, culturels, pour laisser parler les regards et les présences. Le dispositif, simple et direct, permet de photographier sans artifice. Il crée un espace égalitaire, où chacun a droit à

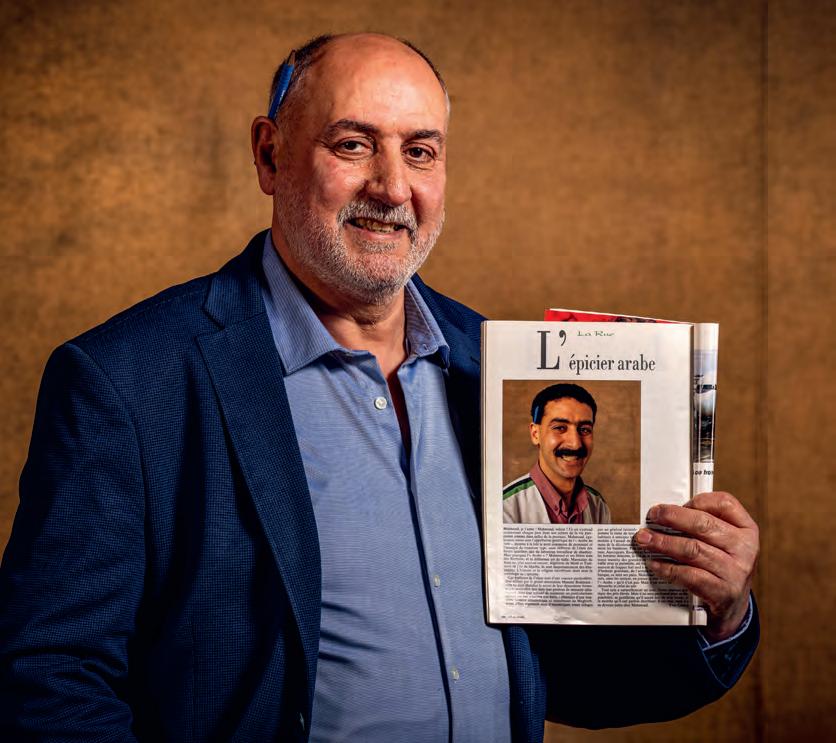

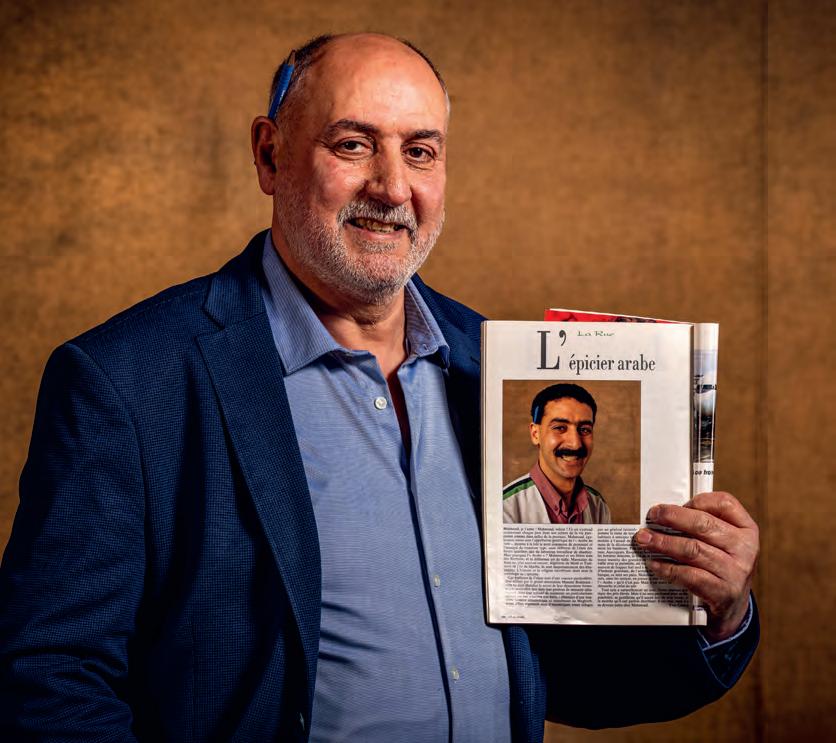

Saïd Boumayla, épicier à Saint-Rémy-l’Honoré, photographié en 2025 et montrant son portrait pris il y a trente ans. “Il est toujours disponible, toujours souriant !”

Mmes Cuquel, Dick, Diolot et Broumault, caissières de supermarché, photographiées en 1993 pour L’Express “Qu’elles ont changé nos petites caissières avec leur tenue élégante !”

la même lumière. Ce premier projet, Bestiaux, donne lieu à un livre devenu culte. Viendront ensuite Les Chiens, Les Chats, Les Chevaux... Mais ce que Yann Arthus-Bertrand découvre surtout, c’est ce plaisir immense à photographier les gens. Leur fierté, leur pudeur, leur vérité. En 1993, le magazine L’Express lui commande une série de portraits pour son numéro spécial anniversaire. Le photographe saisit l’occasion. Il commence par ceux qui l’entourent : son facteur, son boulanger, son épicier. Il photographie aussi des figures connues, comme François Mitterrand ou Jean-Paul Gaultier, toujours devant la même toile neutre, toujours avec cette même intention : révéler, et non décorer. Une seconde collaboration avec L’Express a lieu en 2000, pour un numéro à nouveau titré “Les Français”. Sans le savoir, Yann Arthus-Bertrand jette alors les bases d’un projet beaucoup plus vaste, qu’il ne reprendra que trente ans plus tard, encouragé par une rencontre décisive avec le démographe et

Chantal et Pierre Oger, bouchers à Montfort-l’Amaury.

“Nos bouchers tout simplement !”

tte et Claude Cormier, épiciers, aux Mesnuls. “Aujourd’hui encore, l'épicerie est ouverte tous les jours !”

historien Hervé Le Bras. Ensemble, ils décident d’enrichir cette fresque photographique d’une lecture démographique et pédagogique, de donner une nouvelle ampleur à cette galerie de portraits humains. En 2023, un studio photo mobile est lancé. Il sillonnera la France pendant deux ans, traversant villes et campagnes, festivals et petites communes, institutions et lieux improbables. De Montier-en-Der à La Gacilly, de Gex à la Fête de l’Humanité, des Haras nationaux à des gymnases de quartier, l’équipe installe à chaque fois le même dispositif : la fameuse bâche, les lumières, l’appareil. Et surtout, une atmosphère. À l’entrée, on donne quelques consignes : venir avec des couleurs, un objet, un outil, une tenue qui parle. On invite à raconter un peu

Sylve

Murielle Majewski et Marie Claire Hamon, postières à Montfort-l’Amaury. “Toujours de bonne humeur, toujours un petit mot gentil, de quoi bien commencer la journée !”

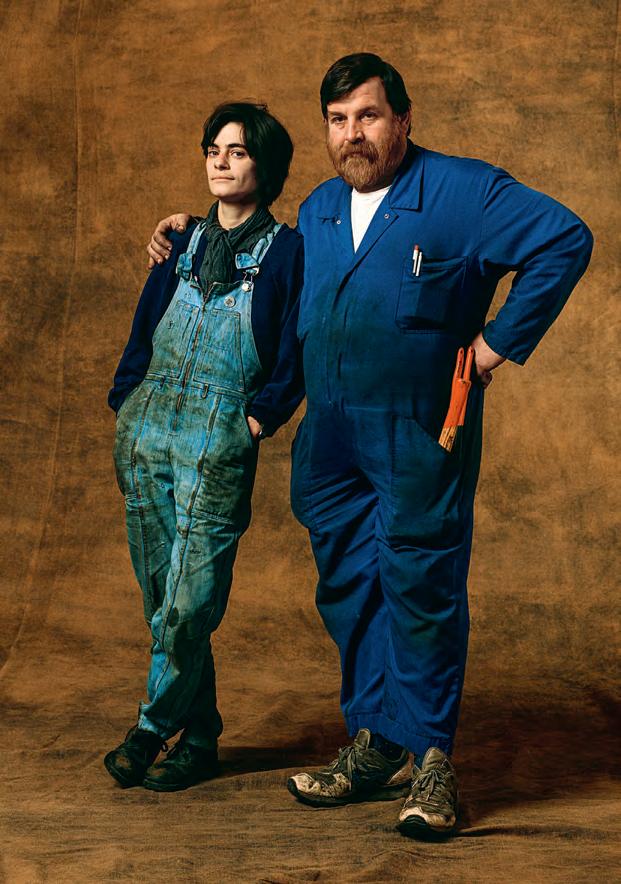

Jean Le Berrurier et Élise Cavillon, garagistes à Méré. “Jean n’a pas hésité à faire une heure de voiture pour m’apporter le double des clefs de voiture que j’avais perdues !”

de soi, à se présenter sans fard. Une infirmière de nuit arrive les traits tirés mais sourit de se sentir “vue”. Une famille pose, main dans la main. Un couple de pâtissiers vient avec ses créations. Un homme pose avec son chien. Il n’y a pas de décor, pas de mise en scène sophistiquée. Le sujet est l’image. C’est en cela que Yann Arthus-Bertrand se sent davantage photographe de village qu’artiste photographe : proche des gens, enraciné dans le réel, à l’écoute de chacun. C’est dans cette simplicité que réside la puissance du projet. La photographie devient ici un espace de reconnaissance, d’estime, presque de réconciliation. Pas de hiérarchie : chacun est photographié de la même manière.

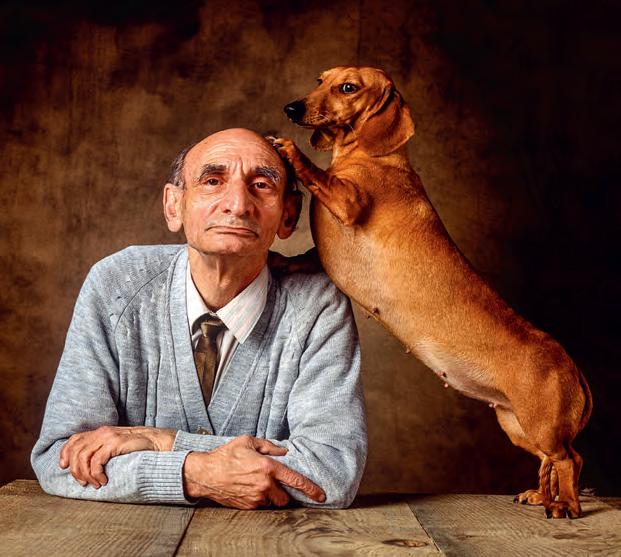

Serge Mallet et Fleurine de Mostavielle, teckel standard à poil ras, photographiés en 1992 pour le livre Les Chiens. “Cet ouvrage présente plus de 340 races de chiens, nous n’en connaissions même pas le quart ! Pendant trois mois, c’était chaque jour la surprise.”

Jules Naminzo, âgé de 80 ans, ancien ouvrier de l’usine sucrière Stella Matutina, entouré de ses petits-enfants, à Saint-Leu, à La Réunion, photographié pour le livre Les Visages de l’usine (1994). “Ce fut sans doute le plus émouvant reportage auquel j’ai contribué avec Yann. La rencontre de tous ces travailleurs, qui ont été réintégrés grâce à une série de portraits dans les murs de l’usine Stella Matutina devenue musée, seize ans après sa fermeture.”

Qu’il soit avocat, ouvrier, retraitée, danseuse, étudiant, agricultrice, enfant timide ou personne transgenre. Il n’est pas question ici de dresser un catalogue ou un bilan. Mais de laisser exister, côte à côte, tous ces visages qui forment la France d’aujourd’hui. Yann Arthus-Bertrand photographie à hauteur d’yeux. Il ne dirige pas, il propose. Il cherche, avec patience, le moment juste. Ce point de bascule où le sujet cesse de poser et commence à exister. Il dit souvent : “Elle est faite”, une fois l’image obtenue. Pas parfaite, mais juste. Car ce qu’il cherche, ce n’est pas une performance. C’est une sincérité.

Chaque journée dans le studio est un petit théâtre de vie. Des inconnus qui se rencontrent, échangent, se racontent. Il y a des rires, des larmes, des hésitations, des enthousiasmes. Il y a la rigueur tranquille de Françoise, bras droit fidèle de Yann depuis plus de trente ans, qui orchestre les séances avec une précision bienveillante. Il y a les bénévoles, les passants curieux, les enfants

Les trois générations : “Nous avons pu suivre l’évolution de certaines familles, comme celle de Michel Renard, qui a repris l’activité de Denise et Robert Virard avec leur fille et dont les enfants ont poursuivi son activité d’agriculteur : un bel exemple de transmission familiale !”

Première génération : Denise et Robert Virard, vendeurs au marché, photographiés en 1993 pour L’Express “J’adore cette photo, j’adore la complicité et l’amour qu’il y a toujours eu entre eux !”

qui veulent voir les photos “tout de suite”. Et puis il y a la magie de cette bâche. Cette toile de jute banale devenue mythique, qui égalise les chances et magnifie les différences. Elle capte les regards, donne une unité visuelle à la diversité des sujets. Elle fait écho à toute une tradition photographique, comme le photographe malien Seydou Keïta, et incarne ici une volonté : regarder la France en face. Sans filtre, sans détour. Avec douceur, avec exigence. Ce livre, France, un album de famille, est le fruit de cette aventure collective. Il ne prétend pas représenter toute la France, mais il en donne une image juste, sensible, humaine. Une France des visages, des métiers, des passions, des familles, des trajectoires. Une France qui doute, qui avance, qui rit, qui s’interroge. Une France en mouvement. C’est une tentative, aussi belle

Deuxième génération : Famille Renard, maraîchers bio, photographiés en 2000 pour L’Express

Troisième génération : Michel Renard, maraîcher bio, et sa famille, photographiés en janvier 2025. “Ultime photo de famille de Michel Renard, venu avec ses deux enfants et son petit-fils. Sa fille, Céline Renard, agricultrice bio, a marché sur les pas de ses grands-parents et de son père, et continue cette belle entreprise.”

qu’imparfaite, de dresser un portrait vivant de notre pays. Une archive du présent. Une polyphonie de regards. Peut-être y reconnaîtrez-vous un proche. Peut-être vous y reconnaîtrez-vous vous-même. Car ce livre est aussi cela : une invitation à se regarder, ensemble, autrement.

Jean-Paul Gaultier, grand couturier. “D’une simplicité rare. Nous avions une autre petite bâche et lorsque Yann lui a demandé de se draper avec, il s’est spontanément prêté au jeu ! Il est magnifique !”

François Mitterrand, président de la République française. “ « Alors Monsieur Arthus-Bertrand, vous continuez votre travail sur les bestiaux ? », lança-t-il avec humour. On avait tous acheté des habits neufs pour l’occasion… Une des rares fois où j’ai vu Yann avec une cravate !”

Représenter la France : un recensement sensible

Hervé Le Bras

Comment montrer les habitants de la France, tous les habitants, comment montrer ce qu’est la France ? Certains ont recherché son identité, d’autres la décrivent à l’aide de recensements attrapant dans leurs rets tous ceux qui y résident. Ici, une troisième voie est explorée avec des photos des habitants de notre pays, accompagnées de légendes raisonnées. Chaque méthode a ses qualités (et ses lacunes), comme on va le voir, mais celle de cet ouvrage a l’ambition de représenter nos compatriotes de manière plus concrète et même plus sensible que les autres, comme on peut le montrer par comparaison.

L’identité

Arrivé à la fin de sa carrière, le grand historien Fernand Braudel décide d’aborder la question autour de laquelle il a tourné toute sa vie, comme ceux qui l’ont précédé dans le métier, Michelet en premier : qu’est-ce que la France ? Il en résulte l’ouvrage L’Identité de la France de mille soixante-quatorze pages, en trois tomes. Dès le début, cette identité qu’il cherche à saisir lui échappe, et il l’avoue quand il écrit dans l’introduction : “Alors qu’entendre par identité de la France ? […] sinon le résultat vivant de ce que l’interminable passé a déposé patiemment par couches successives, comme le dépôt imperceptible de sédiments marins a créé, à force de durer, les puissantes assises de la croûte terrestre ? En somme un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges.”

Une telle métaphore de la stabilité laisse peu de place au travail de l’historien et de l’histoire. Aussi, dès la phrase suivante, Braudel introduit le changement : “Un processus, un combat contre soi-même destiné à se perpétuer. S’il s’interrompait, tout s’écroulerait. Une nation ne peut être qu’au prix de se chercher sans fin.”

Il peut désormais choisir pour titre de son premier chapitre une expression déjà utilisée par l’un de ses maîtres, Lucien Febvre : “Chapitre 1 : Que la France se nomme diversité”. Il se condamne de cette manière à énumérer des situations particulières qu’il décrit avec un grand talent : l’aménagement du cours du Rhône pour permettre la navigation, les fabriques de toile de Laval à la Renaissance, le rôle des anciennes voies romaines dans l’acheminement des produits à Lyon au XVIIe siècle, l’annexion de l’Est de la France en s’appuyant sur des places fortes, etc. Il en ressort un patchwork où toute généralisation semble compromise, sinon impossible. Le cours de la Garonne ou celui de la Loire ne posent pas du tout les mêmes problèmes que celui du Rhône, l’approvisionnement de Caen en terrain plat s’effectue par cercles concentriques entourant la ville tandis que celui de Lyon, entre fleuves et montagnes, passe par l’axe

de circulation des vallées. À juste titre, l’historien explique la diversité des cas étudiés par la géographie et par le cloisonnement des territoires jusqu’au milieu du XIXe siècle avant le développement des routes et des chemins de fer, mais il laisse ouvertes de nombreuses questions.

L’accumulation de cas particuliers pose en effet inévitablement deux problèmes que nous allons rencontrer par la suite, celui de la représentativité et celui de l’exhaustivité. Le cas de Caen est-il plus général que celui de Lyon ou le contraire ? Impossible de le savoir tant que toutes les villes n’auront pas été passées en revue, ce qui est une énorme affaire. Voilà pour la représentativité. Toutes les configurations ont-elles été examinées ? Dans quelle catégorie rentre par exemple la ville de Brest et ne forme-t-elle pas une catégorie particulière qui aurait été omise ? Voilà pour l’exhaustivité. Enfin, les Français sont un peu oubliés, comme si la France était mieux définie par son histoire et son territoire que par ses habitants. Certes, ces derniers sont influencés par le passé et par l’espace où ils vivent, mais ils forment une communauté. Les liens qui les unissent ne sont guère pris en compte. Or, l’identité de la France, ce sont d’abord des Français et des étrangers qui ont choisi de vivre en commun, en société sur le sol national.

royauté française les a imités à partir du XVIIe siècle, sans laisser beaucoup d’archives, à l’exception de l’une d’entre elles, retrouvée par hasard en 1952 dans une armoire du ministère des Affaires étrangères où elle dormait depuis 1745 : l’enquête du contrôleur général Orry. Elle décrit bien la nature et les buts de l’opération à cette époque. La lettre de commande du roi demandait en effet à Orry “d’adresser le plus tôt possible un état de la situation des peuples par rapport à :

1° leur commerce et industrie

2° leur richesse et faculté

3° leur pauvreté et indigence

4° le nombre général de garçons de 15 à 45 ans capables de porter les armes

5° les ressources que l’on pourrait trouver pour l’augmentation des revenus du Roy

6° Vous m’informerez exactement et le plus secrètement que faire se pourra de l’argenterie consistant en vaisselle d’argent et autres ouvrages d’orfèvrerie…”

Recenser

Il existe un moyen de connaître exhaustivement les Français, c’està-dire sans en oublier aucun, et de mesurer quelles sont telles ou telles de leurs caractéristiques et de leurs relations personnelles en moyenne : le recensement. Le terme effraie souvent car il évoque l’intrusion de l’État dans la vie des populations, ce qui était le cas à l’origine puisqu’il était effectué pour établir et lever l’impôt, le cens en latin, d’où “recensement”. Des recensements ont été organisés à cette fin dès l’Égypte ptolémaïque et sous l’Empire romain. La

Le recensement d’Orry est une forme d’espionnage d’État. Il n’était aucunement fait pour éclairer les Français quant à leur pays ou à sa population, mais uniquement pour procurer des ressources à un souverain proche de la banqueroute. À partir de la Révolution, l’opinion éclairée comprend que l’on peut tirer parti d’un recensement pour mieux connaître l’état et les besoins de la population et non s’en servir seulement pour la pressurer. Les résultats des premiers recensements circulent puis commencent à être publiés. Les habitants sont interrogés sur leur âge, leur nationalité, leurs infirmités éventuelles, leur statut matrimonial, la profession du chef de famille : propriétaire, fermier, métayer, journalier, domestique – 80 % de la France est encore paysanne. Cela donne raison a posteriori à Lavoisier qui, quelques mois avant de passer sous

la guillotine, souhaitait en 1791 créer un établissement public “où viendraient se confondre les résultats de la balance de l’agriculture, du commerce et de la population ; où la situation du Royaume, sa richesse en hommes, en production, en industries, en capitaux accumulés, viendraient se peindre comme dans un tableau raccourci”. On dirait aujourd’hui “en une photo” ou plutôt “en des photos”.

En comparaison de l’approche de Braudel, le recensement gagne sur plusieurs points et perd sur d’autres. L’exhaustivité est atteinte puisqu’elle est au principe même d’un recensement, même si quelques personnes y échappent, notamment des nomades ou des sans domicile fixe. De ce fait, la représentativité est aussi garantie : on peut toujours juger de l’importance d’un groupe particulier, comme les centenaires, rapporté à l’ensemble de la population, ce qui en donne la proportion, ou bien les mariés d’un certain âge par rapport à l’ensemble des personnes de cet âge. Un recensement se prête bien, en outre, à l’examen des différences géographiques.

Puisqu’on dispose des résultats par commune, par département, par région, il est possible de les cartographier, mettant ainsi en évidence, par exemple, la proportion d’agriculteurs par département ou celle de personnes âgées. Dès les années 1830 apparaissent alors des atlas qui cartographient divers caractères de la population de la France, en général au niveau des départements. Ils se réclament de la statistique morale, non pas au sens de l’éthique mais à celui des mœurs. D’autres statistiques se développent rapidement : celles de la criminalité avec la publication des comptes de la justice dès 1826, celles de l’état civil grâce auxquelles on peut étudier naissances, mariages et décès, celles de l’éducation. Ces dernières permettent de suivre la progression de l’alphabétisation département par département. Toutes nourrissent la statistique morale et ses atlas.

Mais on perd aussi beaucoup par rapport à l’approche adoptée par Braudel dans L’Identité de la France. D’abord, il manque une incarnation. Quand Braudel représente sur des cartes ou des figures les canaux de dérivation du Rhône ou les routes romaines autour de Lyon, on peut s’imaginer dans le paysage et y lire plus que ce que l’auteur a voulu y mettre. L’Identité de la France est d’ailleurs illustrée par de belles reproductions de tableaux, d’estampes, de gravures pour aider le lecteur à mieux pénétrer dans tel ou tel milieu à telle ou telle époque. Un recensement, des statistiques de la justice sont plus arides. Au mieux, les publications proposent quelques courbes ou, pour la distribution des âges, à partir de la fin du XIXe siècle, des pyramides des âges. Mais il y a loin de ces figures conventionnelles à la peinture d’une salle d’école, d’un atelier d’usine ou d’une échoppe de menuisier.

Autre perte, celle de la temporalité. Les statistiques fournissent l’image de la société une année donnée. Elles la photographient, mais elles ne disent rien de son passé. Le remède existe en mettant bout à bout les résultats de plusieurs recensements successifs de façon à retracer une évolution, mais il est rare que les séries ainsi établies aient une profondeur comparable à la longue durée que Braudel manie en virtuose, passant des dolmens au traité de Verdun, de la Révolution à la Première Guerre mondiale. Beaucoup de comportements de la population, surtout les différences d’une région à une autre ou d’une catégorie sociale à une autre, sont stables sur de longues périodes. Par exemple, le Sud-Ouest de la France a une natalité plus faible que le reste du pays depuis le début du XIXe siècle pour des raisons encore plus anciennes, qui tiennent aux règles de partage des héritages sous la royauté. Même stabilité de la coupure entre régions catholiques et agnostiques, qui n’ont pas varié depuis la Révolution.

Dernière perte, et la plus dommageable, dans la perspective du présent ouvrage, celle des liens entre les individus. Que ce soit dans le recensement, dans les comptes de la justice ou dans les statistiques de l’éducation, l’élément de base est toujours l’individu. Il est ensuite

agrégé dans un groupe défini par certains caractères : femmes veuves âgées de plus de 70 ans, jeunes de 20 ans qui ne savent pas lire dans le département de la Corrèze, etc. Regroupements qui ne supposent pas de liens entre les personnes concernées. La seule exception est la famille, car le recensement est effectué logement après logement, ce qui laisse la possibilité de décrire des constellations familiales. Elles se limitent en général à un nombre d’enfants et à la présence d’un couple ou d’un seul parent, veuf ou divorcé (familles monoparentales). Si l’on désire en savoir plus, il faut recourir à des enquêtes par sondage, qui se sont développées à partir des années 1930. Elles posent en effet des questions sur le type de lien qu’on désire étudier ou simplement dont on veut connaître l’importance dans la population, par exemple la fréquence de l’appartenance à une association sportive. Ces sondages ne sont possibles que grâce à l’existence du recensement qui fournit les proportions nationales des classes d’âge, des classes sociales, parfois des régions, de manière à les retrouver dans l’échantillon, ou à le redresser pour qu’il soit conforme à ces dernières, ce qui peut s’avérer délicat et entraîne une incertitude quand l’échantillon est assez réduit (mille personnes dans les enquêtes courantes).

Que ce soit dans l’ouvrage de Braudel ou dans les résultats statistiques, la perception de la France est déformée par le mode d’observation. Si Braudel avait ajouté aux cas qu’il traitait une ville du Piémont ou de la Catalogne, le tableau serait resté le même. La notion de l’espace français ne repose que sur le passionnant récit historique qu’il compose depuis la construction progressive du territoire national jusqu’à la délimitation précise par ses frontières. Quant aux statistiques, elles favorisent une perception individualiste de la société puisque leur base est toujours l’individu et jamais le lien entre les individus qui, au mieux, est ensuite recomposé. Il est possible que l’individualisme et sa montée dont on se gargarise soient une évolution non pas de la société mais de la manière dont on l’analyse avec les statistiques. Pour qui a étudié les textes de la Renaissance, cette attitude y paraît souvent plus développée que

maintenant, ne serait-ce que parce que les règles de la vie commune, bien que contraignantes, étaient moins nombreuses et plus difficiles à contrôler. Pour s’en convaincre, il suffit de lire L’Histoire de Florence de Machiavel, avec son cortège de trahisons et de volte-face.

Le présent ouvrage est conçu pour échapper à ces angles de vue qui, inévitablement, rétrécissent la focale, ce qui ne signifi e pas qu’il n’en utilise pas d’autres. Il perd certaines qualités des recensements ou du récit historique, mais il aide à mieux saisir les liens personnels qui rendent plus sensibles les multiples activités, goûts, engagements des habitants de notre pays, ce que permet la photo, tout en conservant une exhaustivité et une représentativité dans la mesure du possible.

Un recensement sensible

L’avantage du chiffre élaboré par la statistique est sa précision au service de ceux qui ont à décider, à agir, mais l’inconvénient est sa limite. Il ne prend sens qu’en présence d’autres chiffres, par comparaison : il est une mesure, non une incarnation. Il ne donne pas prise à l’imagination. Au contraire, la photo ouvre à des interprétations par la richesse de ses détails. Mettons en regard la proportion de menuisiers parmi les artisans et la photo d’un menuisier. La proportion ne prendra un sens que comparée à celle d’autres métiers ou à son évolution au cours du temps. La photo, au contraire, se suffira à elle-même. Le menuisier y paraîtra d’un certain âge, habillé d’une certaine manière, il portera un instrument traditionnel ou moderne, il aura tel ou tel maintien et tel ou tel sourire. La photo ouvre un monde qui suscite notre empathie, qui s’adresse à notre expérience et qui réveille des souvenirs. Elle est accessible alors que le chiffre reste tourné vers lui-même, autosuffisant, limité au terme qu’il représente, sans prolongements possibles.

Un autre intérêt de la photo est de représenter des liens entre des personnes, qu’il s’agisse de famille, de travail, de loisir, ce que ni le recensement ni les enquêtes ne permettent d’obtenir. Dans un recensement, en dehors du ménage et de la commune de résidence, l’individu est coupé de ses relations. C’est encore pire dans une enquête, où il est tiré au sort, donc immédiatement séparé de tous ses proches. Au contraire, les photos de cet ouvrage rassemblent très souvent des couples, des parents et leurs enfants, des collègues de travail, des compagnons de loisir ou de sport. Les photos ne représentant qu’un seul individu constituent seulement un tiers du total de l’ouvrage et celles où en figurent plus de deux, plus de la moitié. Cela permet d’observer la diversité des personnes en présence et souvent d’imaginer les rapports qu’elles entretiennent, mais, plus globalement, cela souligne l’importance de la sociabilité des Français. Les portraits de groupe illustrent en outre la fraternité, le moins montré des trois termes de notre devise nationale. L’égalité est évidente dans un recensement, où un menuisier vaut un menuisier, mais la fraternité n’apparaît pas. Ici, elle n’est pas seulement visible dans la camaraderie et la collaboration au travail, dans l’intimité familiale, dans les loisirs, mais dans l’entraide qui mobilise nombre des habitants de la France et de leurs associations.

Une troisième qualité des photos est de laisser une large place à ce que les statistiques habituelles ignorent ou ont du mal à saisir : les goûts, les mœurs, les hobbies, les passions individuelles ou collectives. C’est là que s’exprime le mieux le changement des comportements, des mœurs, des intérêts, des pratiques : les influenceurs, les tagueurs, les danseurs de hip-hop, les adeptes du windsurf, du parapente voisinent avec des académiciens, des restaurateurs d’instruments anciens ou d’œuvres d’art, des égoutiers, des infirmières, comme autant de manières d’exprimer leur personnalité et leurs engagements.

Légendes

Ces qualités de la photo ont bien sûr leurs défauts lorsqu’il s’agit de dresser le portrait des habitants de la France, de tous les habitants. Le temps, d’abord, donc le passé, n’est pas montré. La photo saisit un instant. Elle n’a pas la capacité de la peinture à évoquer la durée, de la simuler, comme le célèbre tableau du couple Arnolfini par Van Eyck, maintes fois commenté, en donne l’un des exemples les plus achevés. On se souvient que, détail après détail, le peintre montre que ce qui paraît de prime abord la scène d’un mariage récent serait en fait l’évocation d’un veuvage. On pourrait tenter une expérience analogue avec la photo, mais ce serait seulement copier la peinture, oublier que le photographe saisit un instant à peine apparu, aussitôt disparu. Pour évoquer cette différence entre les deux moyens de représentation, David Hockney a juxtaposé des photos prises à des instants successifs qui formaient ainsi une sorte de tableau.

Les photos de l’ouvrage abolissent aussi l’espace, à de rares exceptions près où il apparaît : une féerie à Versailles ou un théâtre. C’est pour mieux concentrer le regard sur le sujet. Une statistique est toujours relative à un certain territoire – le taux de natalité en Îlede-France, l’espérance de vie en Suède. La photo n’est pas située, ici. Alors que ses nombreux éléments évoquent maints aspects de la vie sociale, il est impossible de deviner où elle a été prise. Ni temps ni espace, ils ne peuvent alors être fournis que par un texte, par une légende.

L’absence de référence à la durée et à l’espace rend impossible l’exhaustivité. En toute rigueur, pour l’atteindre, il faudrait faire figurer chaque habitant de la France sur une photo, donc tirer 67 millions de photos ou un peu moins si des portraits étaient groupés, mais énormément de toute façon. Afin de se rapprocher de l’exhaustivité, il a fallu faire appel à des statistiques, en particulier celles des métiers. L’Insee a mis au point une nomenclature très détaillée des métiers et une liste qui en comprend plus de 5 000. Mais il n’y a pas

que les métiers. Il faut aussi passer en revue tous les sports, tous les arts, toutes les associations, tous les loisirs, etc. On ne peut espérer opérer de la même manière qu’avec les métiers que dans quelques cas. Ainsi, il existe des statistiques précises du nombre de membres et de clubs de chaque discipline sportive, publiées par le ministère des Sports. Le ministère de la Culture donne un recensement assez complet des disciplines artistiques, de leurs usagers et de leurs institutions. Pour les loisirs et les modes de vie, on s’est appuyé sur des enquêtes parfois fragiles, et sur les informations procurées par de nombreuses associations qui regroupent des pratiquants ou des clubs. Les chiffres que l’on récolte doivent être considérés comme donnant plutôt un ordre de grandeur. Les mailles du filet devenant de plus en plus larges, une partie de la réalité leur échappe inévitablement. Le rêve aurait été de disposer de l’Aleph de Borges, cette petite sphère de 2 ou 3 centimètres de diamètre posée à l’angle d’une marche d’escalier, dans laquelle le personnage imaginé par l’écrivain peut voir “de tous les points de l’univers”, “tout l’espace cosmique sans diminution de volume […] la mer populeuse, l’aube et le soir, les foules d’Amérique”.

Après l’exhaustivité vient la représentativité : quels sont l’importance, le poids, la fréquence dans la population française de la situation de la ou des personnes présentes sur une photo ? C’est une question importante à une époque où l’on prend de plus en plus souvent l’arbre pour la forêt. Les réseaux sociaux et certains médias ont en effet tendance à généraliser tout événement capable de frapper un tant soit peu l’opinion, crime, accident dans des circonstances inattendues ou spectaculaires. Ils parviennent à faire percevoir ce qui est rare comme s’il était courant, grâce à la magie des images plus que du verbe. L’incarnation qui était considérée un peu plus haut comme une qualité principale de la photo en devient le danger.

Les légendes des photos ont alors pour rôle de contrôler la généralisation du cas particulier, d’assurer le passage de l’individuel au collectif, de la scène figurée sur la photo à l’ensemble des situations analogues. S’il s’agit d’une postière sur la photo, indiquer combien La Poste en emploie, quel est leur âge et la proportion d’hommes et de femmes, car tous n’ont pas le même âge ni le même sexe que celle de la photo. À ce stade, la légende fait sa jonction avec les statistiques, réintègre la singularité exaltée par la photo dans la situation générale, dont elle n’est qu’un élément parmi d’autres. Le point de passage entre les deux, entre le particulier et le général, est constitué par le titre de la photo qui est le plus court possible, ici “postiers” ou “facteurs”, pour cibler l’un des caractères de l’image et en exclure les autres. Si la postière est juchée sur un vélo électrique, la légende ne s’occupera pas des vélos électriques mais des postiers, pour continuer l’exemple. Comme on peut être déçu d’abandonner ainsi toute la richesse du cas particulier, la légende lui redonne assez souvent un peu de place, une fois assurée la généralisation correspondant au titre.

Enfin, la légende a aussi pour fonction de réintégrer l’instant de la photo dans une évolution, une histoire, une trajectoire, d’indiquer par exemple les débuts de La Poste, sa transformation en cours, sous la pression d’Internet, éventuellement ses perspectives. Au début de ce texte, on a remarqué l’importance que Braudel accorda à l’histoire de longue durée, dans la construction de la France et de sa population. La photo devient ainsi une image parmi toutes celles qu’enchaîne un film qui peut se dérouler sur plusieurs siècles, dont la légende est le scénario en abrégé (qui ici ne dépasse pas la longueur d’un feuillet).

L’ordre

Reste une question : dans quel ordre placer les photos ? Deux politiques étaient possibles : les disposer au hasard, ou alors en organiser le déroulement selon un ou plusieurs principes. La disposition au hasard était tentante. Elle donnait raison au “En somme un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges” de Braudel. En dehors du temps qui a lentement modelé le territoire de la France, il n’y a pas d’organisation générale qu’on puisse décrire, il n’y a pas d’identité de la France. L’autre option, celle qui a été préférée, distingue quelques grands ensembles au sein desquels il existe une parenté entre les photos. Une douzaine de tels ensembles a été retenue : un cycle de la nourriture, qui commence à l’agriculture et à l’élevage, se poursuit dans l’industrie agroalimentaire, laquelle distribue les aliments qu’elle a produits, dans les commerces et les restaurants où finalement ils sont consommés. Toutes les personnes présentes à un stade ou un autre de ce cycle sont reliées par cette matière vivante initiale qui y circule en se transformant. De même, il y a un cycle de la matière minérale, qui part de son extraction du sol, puis passe par sa transformation dans les usines, sa commercialisation, son vieillissement, son éventuel recyclage et sa fin comme ordure ou comme débris. Tout comme pour le cycle des aliments, des professionnels agissent à chaque stade, eux aussi reliés par la matière qui circule entre eux. Dans d’autres cas, on a joué sur la proximité entre des domaines, par exemple celui des artistes et celui des artisans. Il n’y a pas de cycle dans ce regroupement, mais une zone intermédiaire, un sas, un recouvrement. Nombre d’artistes, du fait de leur travail, se définissent aussi comme des artisans, et beaucoup d’artisans produisent des pièces uniques, des chefs-d’œuvre qu’on considère comme des objets d’art. Jusqu’à la Révolution, il n’existait d’ailleurs pas de coupure véritable entre les uns et les autres. Autre exemple, la proximité entre associations et religions, inscrite dans la loi en France puisque les premières dépendent de la loi de 1901 et les secondes de la loi de séparation de 1905 qui fonde les associations cultuelles. Même si les religions ont un projet plus ample que les associations,

leurs membres comme leurs fidèles se regroupent pour une raison ou pour une croyance commune. Autre continuité, celle entre les mœurs et la culture, les unes produisant l’autre, et l’autre, censée influer sur les premières par l’éducation et l’apprentissage. Enfin, de nombreuses photos ont été rangées dans de larges domaines assez bien définis : sport, éducation, famille, habitat et migration, santé, services, services publics.

La continuité entre des photos voisines est variable. Parfois, il s’agit du même sujet traité de diverses manières, élèves d’une classe, corps de sapeurs-pompiers, équipes sportives, mais plus souvent des failles profondes séparent le contenu de photos qui se suivent pourtant. Il ne peut en être autrement. Si tous les métiers, tous les comportements, toutes les associations se disposaient dans le tableau harmonieux évoqué par Lavoisier, cela se saurait, et peut-être ne serait-il pas très utile de le montrer puisque ressortant de l’évidence. Entre la discontinuité radicale et la forte parenté d’une photo à la suivante, les cas intermédiaires sont intéressants. La richesse du contenu des photos permet de suggérer des rapprochements, indépendamment du thème de l’ensemble auquel elles appartiennent. Deleuze et Guattari parleraient de “rhizomes”, de connexions inattendues, désordonnées, multiformes.

Mais alors, en quoi l’ensemble des photos de cet ouvrage recense-t-il la diversité française et non pas n’importe quelle diversité présente sur Terre ? La réponse peut se trouver chez un autre philosophe, souvent considéré comme le plus important du xxe siècle, Ludwig Wittgenstein. Dans ses Investigations philosophiques, il s’intéresse aux moyens de définir le sens d’un mot. À un moment, découragé, il écrit que, pour une grande partie des mots, leur sens “est l’ensemble de leur usage dans le langage” (proposition 43), puis il avance l’idée d’un “air de famille” (proposition 67). Les divers sens d’un mot sont comparables aux membres d’une même famille. Les membres d’une famille ne se ressemblent pas tous en bloc, mais il existe des traits communs entre les uns et les autres, non pas les mêmes traits,

mais toujours au moins quelques traits que la génétique a répartis au hasard. Partant de n’importe quel membre, on peut l’associer à d’autres avec lesquels il partage certains traits, puis d’autres à ces autres selon le même principe, et de proche en proche réunir à la fin tous les membres de la famille. Certains pourront ne posséder aucun trait commun avec d’autres, mais ils seront reliés par une série d’intermédiaires qui eux partagent deux à deux de mêmes traits. Il est tentant d’appliquer ce schéma à l’ensemble des photos de l’ouvrage. Beaucoup n’ont aucun point commun entre elles, mais elles en partagent avec certaines qui, à leur tour, partagent d’autres traits avec d’autres photos et, de proche en proche, toutes sont atteintes. Une proposition simple en découle : cette grande famille de photos se nomme la France.

Éducation et formation L’éducation occupe une fraction importante de la durée de vie d’un Français type. En moyenne,

celui-ci passe dix-huit années de son existence à l’école primaire, secondaire et à l’université.

Il entre à 3 ans en maternelle

(et parfois un peu avant) et n’accède donc qu’à 21 ans au marché du travail. Il y restera en moyenne quarantedeux années entrecoupées de périodes de formation professionnelle : 50 % des actifs y recourent chaque année pour une durée moyenne de cinq cents heures, prises pour moitié sur le temps de travail, soit au total trois années durant leur vie active. Parvenus à 63 ans, les hommes qui atteignent cet âge peuvent espérer vivre vingt-deux ans à la retraite, dont dix-huit sans incapacité grave. Les femmes partent à la retraite en moyenne un an plus tard, à 64 ans, âge à partir duquel elles ont vingt-cinq ans d’espérance de vie, dont dix-huit sans incapacité, ce qui les remet, à un an près, à égalité avec leurs compagnons qui, à la naissance, avaient six années de moins à vivre. En gros, le Français moyen passera donc autant d’années de sa vie sur les bancs de l’école et de l’université qu’à la retraite, et le double en activité.

Toutes ces données sont des moyennes qui recouvrent d’importantes différences selon le milieu social et le sexe. Ainsi, les femmes qui, dans les décennies passées, étaient moins diplômées que les hommes, les ont maintenant dépassés, particulièrement dans l’enseignement supérieur. Les conséquences de ce renversement commencent à se faire sentir avec l’accession de femmes aux postes de direction, indépendamment des consignes de parité et, moins évident, avec la baisse de la fécondité, car elles accordent autant d’importance à leur carrière que les hommes, donc n’acceptent plus d’être presque seules à assurer la gestion des enfants et relativement seules à s’occuper des tâches ménagères, même si les hommes s’y mettent lentement.

La longue durée de l’éducation se traduit concrètement par 6,34 millions d’écoliers en 2024, dont 2,3 en préélémentaire (maternelle), 3,4 millions de collégiens, 2,3 millions de lycéens dont 630 000 en lycée professionnel et 670 000 apprentis. 3 millions d’étudiants complètent le lot. 850 000 enseignants du primaire et du secondaire sont nécessaires pour instruire ce grand nombre d’élèves. Ils sont secondés par 350 000 personnels d’assistance éducative. 100 000 enseignants opèrent à l’université. Le budget nécessaire au fonctionnement de l’éducation et de l’université est à la mesure de ces effectifs.

Il a atteint 180 milliards d’euros en 2024, soit 6,8 % des dépenses de l’État, dont c’est le premier poste du budget.

Malgré les sommes en jeu, le nombre moyen d’élèves par enseignant (18,5) dans le primaire reste l’un des plus élevés de l’Union européenne (1 pour 15 en Allemagne, 1 pour 12 en Belgique). Cela se reflète dans les mauvaises performances de la France dans les comparaisons internationales, tels les tests du Pisa menés dans 41 pays de l’OCDE, où la France est reléguée aux dernières places dans les sciences. D’autres causes que le surpeuplement des classes y concourent, en particulier les faibles salaires des enseignants par rapport à ceux pratiqués dans les pays voisins, ainsi que la centralisation, source de lourdeurs administratives. Ces obstacles ne doivent pas masquer l’ampleur des progrès récents en matière d’accueil des handicapés, de soutien scolaire, d’apprentissage, d’instauration des lycées professionnels, d’initiatives locales des enseignants, d’implication des parents d’élèves.

LES CRÈCHES PARENTALES Inspirés par la demande de liberté que portaient les événements de 1968, des parents se sont associés pour créer des crèches parentales. Regroupés dans des associations 1901, donc à but non lucratif, ils accueillaient les enfants, décidaient de la pédagogie en privilégiant des méthodes psychopédagogiques récentes développant l’autonomie des enfants. Les parents s’occupaient aussi des repas et de l’entretien des locaux. Progressivement, et en partie à cause d’une réglementation de plus en plus précise, les crèches parentales sont devenues simplement associatives, se rapprochant du modèle des crèches publiques. Parmi les 3 400 crèches associatives actuelles, il subsiste environ 200 crèches parentales qui fonctionnent selon le mode initial. Ces dernières, en général subventionnées par la Caisse d’allocations familiales au même titre que les crèches des municipalités, conservent l’autonomie permise par leur statut de loi 1901. Les parents choisissent le personnel et la pédagogie et encadrent souvent les enfants lors des sorties. Ils se réunissent en assemblée pour prendre les décisions. Des liens forts et durables se nouent souvent entre eux, d’autant plus qu’ils sont d’un âge voisin et au même stade de leur cycle de vie familiale, donc confrontés aux mêmes situations.

LES MAISONS DE LA PETITE ENFANCE

La protection et le développement de l’enfant ont été de plus en plus pris en compte. Dès 1945, la France a instauré la protection maternelle et infantile (PMI). Elle a aussi développé les crèches, qui offrent actuellement 430 000 places, ce qui est encore insuffisant pour les 2,3 millions d’enfants en âge d’être pris en charge. Elle a ratifié en 1989 la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant. Plus récemment, il est apparu nécessaire de créer de nouvelles structures qui associent professionnels de l’enfance et familles dans le but d’accroître l’autonomie des jeunes enfants et aussi d’aider à résoudre des difficultés relationnelles de l’enfant avec ses parents et avec sa fratrie. Les maisons de la petite enfance, en général associées à des crèches, ont vu le jour. Elles offrent des ateliers d’éveil et des rencontres thématiques où les parents peuvent se rendre avec ou sans leurs enfants. En 2011, le rapport du psychiatre Boris Cyrulnik a recommandé la création de “maisons des 1 000 premiers jours” qui élargissent encore le domaine de la protection de la petite enfance.

maison de la petite enfance de Sainghin-en-Weppes, à Sainghin-en-Weppes

Classe de grande section de l’école Paul-Doumer, à La Courneuve

LES ÉCOLES MATERNELLES

Classe de grande section de l’école Paul-Doumer, à La Courneuve

LES ÉCOLES MATERNELLES

Les écoles maternelles revêtent trois fonctions dont l’importance a varié au cours de l’histoire : éducation, enseignement, garderie. Quand apparaissent dans les années 1820 les “salles d’asile”, elles s’adressent principalement aux classes laborieuses pour décharger les mères qui ont un emploi. La loi Ferry de 1881 qui les officialise sans les rendre obligatoires a pour objectif l’apprentissage de l’hygiène et la socialisation, non l’enseignement proprement dit. Ce dernier se manifeste dans la réforme de 1977, qui insiste sur l’apprentissage de la langue, puis les résultats décevants des tests de connaissances dans l’enseignement primaire mettent l’accent sur l’initiation à la lecture et à l’écriture en dernière année de maternelle. Enfin, en 2019, la maternelle devient obligatoire de 3 à 5 ans et, en fonction des places disponibles, des enfants de 2 ans peuvent être acceptés. L’une des particularités des maternelles a été d’être mixtes dès le début, au contraire des classes du primaire et du secondaire. En 2024, il existe 48 600 écoles maternelles publiques, dont 4 200 en zone prioritaire, et 11 200 privées. Le ministère de l’Éducation fait un effort dans les quartiers prioritaires où les classes comptent en moyenne 18 enfants contre 21,5 en zone rurale et 23 en zone urbaine non prioritaire.

Classe de grande section de l’école Paul-Doumer, à La Courneuve

Classe de la maternelle au CP de l’école de Saint-Angel, à Saint-Angel

LES ACCOMPAGNANTS DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

Créés en 2016 pour remplacer les assistants de vie scolaire, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont devenus le deuxième métier le plus fréquent dans l’éducation primaire et secondaire, juste après les enseignants. En 2024, 86 500 AESH sont chargés de soutenir 513 000 enfants dont le handicap est reconnu. Ils doivent les aider dans leurs activités scolaires, culturelles, dans leur projet personnalisé de scolarisation et à acquérir de l’autonomie. Leur tâche est difficile car 80 % des enfants dont ils s’occupent souffrent de troubles psychiques (intellectuels, cognitifs, du langage) et peu (9 %) de déficiences physiques plus simples à gérer. La difficulté est accrue par l’absence de formation (soixante heures dans les premiers mois d’exercice), la variété de profil des enfants de la maternelle au lycée, et les faibles émoluments. Presque uniquement des femmes, 98 % des AESH travaillent à temps partiel avec des horaires morcelés car ils sont payés à l’heure, souvent en CDD. 85 % travaillent à deux tiers de temps ou moins et gagnent entre 750 et 850 euros par mois. Ils sont souvent en reconversion et relativement âgés (37 % ont plus de 50 ans), si bien qu’ils abandonnent rapidement ce métier qu’ils trouvent difficile à exercer.

LES PROFESSEURS DES ÉCOLES Charles Péguy les avait appelés les “hussards noirs de la République”, ces jeunes élèves-instituteurs qui portaient un uniforme inspiré de celui des escadrons de cavalerie en 1793. Non pas que les Français aient été analphabètes, plus de 60 % des jeunes des départements au nord d’une ligne Saint-Malo-Genève sachant lire et écrire dès avant la Révolution, mais parce que les lois Ferry uniformisaient l’instruction d’un bout à l’autre du pays, presque militairement. Les maîtres d’école, leurs successeurs, au nombre de 210 000, font classe à 3,9 millions d’élèves du primaire en 2024, dont 86 % dans l’enseignement public. La profession est devenue féminine à 87 %, si bien qu’il faudrait maintenant parler de “hussardes”, mais elles n’en ont pas l’uniforme. En moyenne, le nombre d’élèves en CE1 est de 21,4 par classe, largement supérieur à celui observé dans les pays développés (OCDE), qui est de 14,6 élèves. Peut-être est-ce l’une des causes du mauvais classement de la France dans les enquêtes internationales sur les acquis des élèves. Le remède se présente avec la diminution de 12 % du nombre d’élèves d’ici à 2030, dont on est sûrs puisqu’ils sont déjà nés, mais l’État risque plutôt de fermer des classes, par raison d’économie.

Marie, enseignante, et sa fille Isaure, à Paris

LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES Grâce aux travaux de France Stratégie, on sait que la commune de La Courneuve détient, en région parisienne, le record de la proportion d’enfants âgés de 0 à 18 ans descendant de deux immigrés non européens (40 %) ou d’un immigré et d’un non-immigré (18 %). Le département de la Seine-Saint-Denis où se trouve cette commune est aussi l’épicentre de l’immigration en France. L’origine des élèves des écoles primaires et des collèges s’accorde à ces pourcentages. À l’inverse, dans une agglomération anciennement minière comme Béthune, dans le Pas-de-Calais, on compte seulement 1,5 % d’enfants de deux immigrés non européens et 0,4 % de couples mixtes. Pourtant, la Seine-Saint-Denis est le troisième département pour le plus faible nombre de suffrages à l’extrême droite, et le Pas-de-Calais, le second pour le plus fort pourcentage. La ségrégation est entretenue en France par deux forces : la tendance des non-immigrés à déserter les quartiers où les immigrés sont nombreux, et la tendance des nouveaux immigrés réguliers ou non à rejoindre des proches de leur famille ou de leurs voisins. Comme l’immense majorité des migrants, ils connaissent leur point de chute avant d’arriver en France.

Classe de CE1 de l’école Paul-Doumer, à La Courneuve