LARS MYTTING

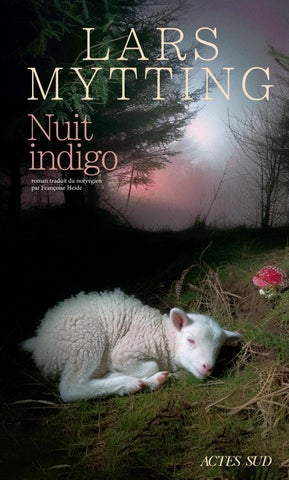

Nuit indigo

roman traduit du norvégien par Françoise Heide

LA NUIT INDIGO

“Lettres scandinaves”

DU MÊME AUTEUR

LES SEIZE ARBRES DE LA SOMME , Actes Sud, 2017 ; Babel no 1649.

L’HOMME ET LE BOIS , Gaïa, 2016, 2019.

LES CLOCHES JUMELLES , Actes Sud, 2020 ; Babel no 1818.

L’ÉTOFFE DU TEMPS , Actes Sud, 2022 ; Babel no 1969.

Ouvrage traduit avec le concours de NORLA (Norwegian Literature Abroad)

Le titre du dernier récit, p. 525, est une formulation extraite du cantique Ô Seigneur, Ton nom bien-aimé et Ta gloire

Titre original : Skråpånatta

Éditeur original : Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo © Lars Mytting, 2023

Tous droits réservés

Publié avec l’accord de Lars Mytting représenté par l’agence littéraire Gudrun Hebel, Berlin, Allemagne

© ACTES SUD, 2025 pour la traduction française

ISBN 978‑2 330‑21287‑2

LARS MYTTING

La Nuit indigo

roman traduit du norvégien

par Françoise Heide

Tout ce que vous sèmerez sur terre, Vous le récolterez dans l’Au-delà.

C’est pourquoi je dirai aux uns : allez-vous-en ! Et aux autres : venez !

Inscription en latin jadis lisible dans l’église médiévale de Ringebu. Effacée au xviie siècle.

Rien ne disparaît.

Astrid Hekne

UN RÉCIT RETROUVÉ

STIGMA DIABOLICUM

L’AGNEAU D’HIVER

Comment avait elle réussi à nourrir son petit dans la neige ? C’était incroyable. Et plus encore, qu’elle ait pu trouver à s’ac‑ coupler.

Ainsi songeait cet homme, dans les montagnes au dessus de Butangen, en l’an 1613. Eirik Hekne était à skis. Il avait passé la matinée à poser des pièges à perdrix entre les bouleaux tor tueux et les sapins épars, le long de la limite au delà de laquelle aucun arbre ne pousse.

Un corbeau s’était envolé juste devant lui.

Un corbeau, sûrement ? Eirik, ébloui, n’avait distingué qu’un battement d’ailes noir de jais et un long bout de chair pendant d’un bec. Le soleil était si fort qu’il teintait la neige de bleu pâle. L’oiseau avait disparu vers les sommets pendant que le skieur s’avançait à la force de son bâton.

Il avait découvert à ses pieds une brebis morte, à la laine si effilochée et prise dans la glace qu’elle se confondait avec les congères. Elle n’avait plus d’yeux, et les traces de pattes autour de sa tête en disaient long sur le festin du corbeau. Les orbites fumaient à peine. La bête avait dû mourir le matin même.

Il arrivait que des moutons se perdent, qu’ils s’ébattent de ci de‑là jusqu’à ce que la neige couvre les terres, et qu’ils finissent par être la proie du glouton, le plus souvent très vite.

Cette fois, la fin avait tardé. Tardé de beaucoup, grand Dieu. On était en février.

Il s’était tourné vers la nudité des sommets. Rien à voir avec le paysage familier de l’été et de l’automne, quand les trou peaux étaient à l’alpage et que l’omble et la truite mordaient

aux hameçons. À présent, c’était un autre monde. Un monde aveuglant et trompeur. Tout ce qui s’y trouvait de petit avait dis‑ paru, et le grand était plus grand encore. Les rochers, les brous‑ sailles, les ruisseaux et les jalons cachés sous la couche de neige, haute pour les uns, profonde pour les autres, selon l’œil qui la regardait. Les crêtes vêtues de blanc se détachaient sur l’azur, mentant sur la distance qui les séparait de lui : Viens donc, ô homme, viens, tu ne mourras pas de froid en chemin.

La brebis morte, soudain, avait poussé un bêlement dans son dos.

Eirik, d’abord interdit, s’était retourné doucement. Elle agi‑ tait la tête, éclaboussant la neige de gouttes de sang. Sans doute essayait‑elle de se débattre, mais elle avait les pattes gelées. Elle le fixait d’un regard sans prunelles, ignorant probablement s’il était corbeau ou humain, et d’ailleurs, quelle différence ?

Je vais te délivrer de la vie, voilà la différence.

Il avait sorti son couteau, plongé les mains entre la laine rai die de gel et les côtes pour repérer le cœur. Eirik Hekne répu gnait toujours à tuer, mais la mort était entière, dès qu’elle faisait irruption. La vie, elle, pouvait se réduire à une moitié, à un quart de vie, avant de retrouver parfois son intégrité. Mais pas quand elle était proche de rien, comme ici.

C’est alors qu’il avait senti bouger en elle, d’une autre manière, moins entravée. Quelque chose se détachait de ce corps, émer‑ geait de derrière son échine, un petit être apparaissait dans un frémissement de neige, et le regardait, avec des yeux. Des yeux vifs et curieux.

Un agneau. Un agneau étique aux grandes oreilles.

Eirik l’extirpa de son trou. Sur le moment, il eut le sentiment que l’éclat de sa toison n’était qu’une illusion, mais ses filles, plus tard, constateraient avec lui que le pelage était bien aussi chatoyant qu’au premier coup d’œil. Long comme la barbiche d’une chèvre, brillant comme l’argent. La sous toison aussi moel leuse que le poil de lièvre. À le voir frétiller, il se portait bien.

Il devait être né comme naissent les agneaux d’hiver. Sa mère, sans doute, était une de ces jeunes brebis qu’on disait “vides au printemps”, et qu’on comptait au nombre des vacives. Menée en pâture avec les autres, elle était entrée en chaleur au cours de l’été.

Un bélier avait dû s’échapper, peut être d’une ferme de l’autre côté de la montagne. Il était arrivé jusqu’ici et l’avait approchée.

Ces choses‑là arrivaient.

Guère souvent. Mais plutôt de temps en temps que de temps à autre.

L’agneau était donc né durant l’automne, triste saison à vivre pour un petit, un nouveau né, car la pluie était froide et le vent hostile, comme si la montagne lançait elle‑même un avertis‑ sement : Éloignez vous, descendez au village, je vais changer.

Eirik se ravisa. Il rengaina son couteau, dégagea la brebis et tenta de la traire, mais elle avait déjà donné le peu de lait qu’elle avait dû avoir.

Il se releva, l’agneau dans les bras. En regardant le sapin qui se dressait un peu plus loin, il comprit comment ils avaient survécu. L’écorce était arrachée, les branches les plus basses mangées jusqu’à la hauteur que peut atteindre un mouton en se dressant sur ses pattes arrière. Un cercle d’excréments piéti nés entourait le tronc. Les deux bêtes s’étaient abritées sous des sapins comme celui‑ci pendant que la neige tombait. Quand elles n’avaient plus rien à se mettre sous la dent, elles s’aventu raient jusqu’à un autre arbre. Mais c’était le premier hiver de la jeune brebis, elle n’avait pas encore eu le temps d’apprendre ce qu’il faut savoir d’important concernant la neige : qu’elle ne se presse pas comme la pluie, mais se dépose en couches de plus en plus épaisses. La mère et son petit s’enfonçaient plus pro fond chaque fois qu’ils se déplaçaient. Après la dernière grosse chute de neige, la faim avait dû les pousser à déambuler de nou‑ veau entre les amas blancs, mais cette fois, les bêtes étaient trop maigres et la neige trop abondante, elles n’avaient pas atteint leur but, étaient restées coincées ici, fallait‑il croire, et pour finir, la brebis n’avait pu que défendre sa progéniture. Eirik Hekne avait été témoin, plusieurs jours durant, de ce que doit endurer une femme pour accoucher d’un enfant, et la mort de son épouse, au bout d’un interminable calvaire, lui avait laissé la marque inverse de la lenteur : une impulsivité, une confiance aveugle dans la valeur de la première idée venue, une vivacité d’esprit à demi domptée qui pouvait tourner mal ou se payer fort cher. Ce trait de caractère, baptisé par les gens du

village “la manière de Hekne”, devait déteindre sur les généra tions suivantes. Dans sa lignée, on décidait sur un coup de tête, et sitôt dit, sitôt fait, que la décision dût mener son auteur dans un piège ou le faire accéder au trône.

Ainsi en alla‑t‑il ce jour‑là encore. Une fugace inspiration lui fit entrevoir dans le même instant l’image de ses filles et ce à quoi l’agneau était destiné. Il glissa l’animal sous sa cape, attrapa la brebis par les pattes et la hissa sur sa nuque, tout enveloppée de neige, grosse comme un ourson malgré sa maigreur.

Sur le chemin de la ferme d’alpage, ses skis n’en finirent pas de s’enfoncer. Les paquets de neige fondaient sous ses vêtements, l’eau lui ruisselait sur le ventre. L’agneau semblait rétrécir peu à peu, et quand tout eut fondu, Eirik eut l’impression de ser‑ rer contre sa poitrine un ballot de linge plein d’os, cependant que la brebis, sur ses épaules, restait lourde et froide comme un bloc de glace.

À cette époque, ceux de Hekne gardaient leurs bêtes à l’alpage en hiver, car la piste vers la vallée était longue et peu praticable. Elle passait par des gorges où les pierres s’éboulaient à chaque pas, traversait des gués périlleux, et pour finir, franchissait un pont de planches branlant au‑dessus de la Breia, le torrent qui dévalait la pente jusqu’au village. En bas, les lopins étaient exi‑ gus et escarpés, quand, sur les hauteurs, les espaces fertiles s’éten daient à l’infini. Le paysage était ainsi fait, et contre le paysage, on ne pouvait rien. Au lieu de s’infliger une impossible corvée en charriant jour après jour jusqu’au village les lichens et l’herbe des marais dont se nourrissait le bétail en hiver, on les trans‑ portait dans de grandes granges construites sur les estives. Les vaches y séjournaient quand arrivait le gel, et l’on attendait que tout le fourrage ait été mangé pour pousser les troupeaux à tra‑ vers la neige jusqu’au village, passé la Noël, une fois les maré cages et les cours d’eau pris dans les glaces.

Eirik avait fait bâtir une maison neuve sur ces terres d’alpage hivernal. Une maison spacieuse et coûteuse, car en ces temps là, la famille ne manquait pas d’argent. Ses filles, Halfrid et Gun‑ hild, qui étaient nées jointes par la hanche, et que les gens appelaient simplement les sœurs Hekne, avaient achevé l’année précédente leur apprentissage dans les montagnes du Dovre. Elles

étaient désormais les meilleures tisseuses du Gudbrandsdal. En paiement pour une tapisserie représentant les Rois mages, Eirik avait obtenu un chargement de pierres de stéatite taillées dont il avait fait faire la cheminée de cette maison. Une pierre claire et tendre qui diffusait une douce tiédeur pendant toute la nuit.

Il déposa la brebis et l’agneau devant le foyer, leur donna du foin. Les glaçons accrochés à la laine de la brebis se mirent à fondre, formant de petites flaques sur le sol en terre battue. La couleur argentée de l’agneau ne cessait de l’étonner. Sur quel genre de bélier la brebis avait‑elle pu tomber, se demandait‑il, perplexe. Aucun de ceux qu’on élevait à Butangen, en tout cas.

Si tant était qu’il s’agît bien d’un bélier.

Le soir venu, il s’attarda longuement devant l’âtre où se consu‑ maient les branches de pin résineux. La brebis n’avait pas besoin d’y voir clair pour ce qu’elle avait à faire. Eirik, juste avant de s’endormir, la vit lécher avec soin son famélique petit.

Sitôt réveillé, l’agneau s’était mis sur ses pattes et poussait sa mère du bout du museau. La brebis était morte. Du haut de sa stature de laboureur, Eirik Hekne sentit les larmes lui monter aux yeux. Peut‑être la bête avait‑elle compris ce qui se passait. Peut‑être avait‑elle eu en tête la même pensée qu’une femme malade, quand elle pressent que d’autres s’occuperont de son enfant. Tu es en sécurité, tu vivras, je peux partir.

Une idée lui vint, née d’une autre, plus ancienne. Lors qu’Astrid était morte en couches, il avait coupé trois longueurs de sa chevelure, sans savoir ce qu’il en ferait. Il porta la brebis au dehors, la tondit et recueillit la laine dans un sac. Quant à la carcasse, il la déposa au bout de la prairie. Le corbeau en ferait ce qu’il voudrait.

Il chassa la neige qui recouvrait la pierre d’abattage de l’enclos, et s’assit pour réfléchir. Puis, chargé d’un fardeau qui devait se révéler le plus précieux de tous les dons que la montagne lui eût jamais faits, il traversa les marais et le pont suspendu au dessus de la Breia. Parvenu à la ferme, il offrit l’agneau à ses filles. Son existence, tout comme la vôtre, c’est à la force des mères, que nous la devons, leur dit il.

Avec la laine de l’agneau, les deux sœurs tissèrent le tapis de Hekne, l’œuvre de leur vie. Elles avaient consacré à ce travail un métier particulier, et ne l’achevèrent que le jour de leur mort. C’était un tableau selon l’ancienne tradition norroise, qui don nait à voir des figures mystérieuses, des animaux, des hommes et des représentations de mues. Pour certains motifs, les tis seuses utilisèrent la laine de la brebis, pour d’autres, la toison superficielle de l’agneau, scintillante comme du fil d’argent. Et pour une scène particulière, celle du sacrifice d’Astrid Hekne. Elles auraient mêlé à la trame, disait‑on, les mèches de cheveux de leur mère.

L’agneau sevré devint un bélier à la longue barbiche et aux cornes enroulées. Il se plantait volontiers debout contre un sor ‑ bier ou un saule, les pattes avant contre le tronc, pour manger des feuillages en s’étirant de tout son long. D’où le sobriquet de Mangeur de feuilles que lui avaient donné les sœurs. Tout comme les autres races de moutons que les habitants de Butan gen élevaient depuis des générations, le Mangeur de feuilles res tait dehors toute l’année, protégé par sa double couche de laine. La pluie rebondissait sur celle du dessus, et celle du dessous le gardait au chaud. Il suivait les saisons et muait au moment où éclataient les bourgeons. Alors les jeunes filles le prenaient sur leurs genoux et tiraient sur sa laine pour l’en débarrasser. Pendant qu’elles triaient la splendide et soyeuse toison, le Mangeur de feuilles s’ébattait joyeusement, nu, libéré de sa gangue hivernale.

Pendant l’été, il les accompagnait dans la promenade quo tidienne qui les menait de Hekne à la vieille église en bois au parfum de goudron. Les deux sœurs sautillaient sur une sorte de mesure à trois temps, puis s’asseyaient, adossées au mur exté‑ rieur du cimetière, et vaquaient à de petits travaux en prenant le soleil. Autour d’elles reposaient les dépouilles de ceux qui s’étaient suicidés ou qu’on avait exécutés. C’est ici que Halfrid avait semé des graines de chardon en souvenir de son amou reux, un soldat écossais qui avait dû la quitter parce qu’elle ne pourrait jamais se séparer de sa sœur. Bien peu de monde était au courant. On voyait simplement le bélier brouter entre ces tombes maudites, et l’on se disait que sa laine, d’une certaine façon, devait s’imprégner de la sagesse qui vient nécessairement

aux morts bannis, puisqu’ils ne peuvent trouver le repos en terre consacrée, et doivent réfléchir pour tuer le temps.

Un homme se tenait de l’autre côté du mur, à l’intérieur du cimetière. Il se nommait Sigvard C. Krafft et était en charge de la paroisse de Butangen depuis 1591. Il avait jadis enterré la mère des sœurs Hekne, et baptisé les deux fillettes au cours d’une cérémonie que les villageois avaient gardée en mémoire pour toujours. Après cette naissance, la médisance avait sévi. On chuchotait dans les coins, et plus d’une langue affirmait que la mère, pour avoir connu une si malheureuse fin, avait dû être ensorcelée.

Réfréner le trouble qui agitait Butangen n’avait pas été chose facile. Le pasteur avait vu les fillettes alors qu’elles venaient de naître. Il avait tâté le bourrelet de chair dur et épais qui les reliait, et qui paraissait insensible.

L’accusation de sorcellerie était courante quand des enfants naissaient malformés ou en piteux état, et l’on avait tôt fait de dénoncer en eux des rejetons de créatures souterraines substi‑ tués aux petits des hommes, lesquels continuaient à vivre ail leurs. Cette explication allégeait la douleur des parents. Puisque le marmot au regard fixe et à la bouche baveuse qui se traînait par terre n’était pas de leur chair, ils n’avaient pas à lui vouer la même tendresse, voire la moindre attention. Aussi des nour‑ rissons continuaient ils à disparaître sans qu’on les eût inscrits dans les registres de l’église. On les abandonnait dans les bois, où leurs cris attiraient le glouton et le loup, et si jamais les bêtes manquaient à l’appel, le froid nocturne n’avait pas besoin de cris pour faire son chemin jusqu’à un enfant nu.

Les collègues du pasteur, attachés à la lettre, ne s’opposaient pas à cette pratique, sachant que Martin Luther, dans ses Propos de table, avait évoqué “les changelins et les stropiats” par lesquels “Satan remplace un enfant légitime pour tourmenter les hommes”.

Krafft approuvait le principe général de la croyance luthé‑ rienne selon laquelle, en ces circonstances précises, Dieu et le Diable se livraient un combat décisif. Un combat au cours duquel l’homme, en plein désarroi au milieu du champ de

bataille, était une proie facile pour le Malin. Mais le pasteur était proche de ses ouailles, et il avait honte de voir le clergé et les fonctionnaires ferrailler avec un entêtement et une dureté qui semblaient plutôt inspirés par le Diable lui même.

Pendant ses études à Copenhague, Krafft avait lu des textes grecs. Depuis lors, sa manière de vivre avait suivi une logique qui n’avait besoin d’autres preuves qu’elle même, et qui vou lait qu’une addition puisse s’inverser sans que la somme en soit modifiée*. Cette conviction lui valait de se sentir assez seul en tant que pasteur, et il trouvait que l’Église, de plus en plus sou ‑ vent, faisait siens des modes de pensées étranges. Tous les évé‑ nements inhabituels étaient considérés comme des signes divins qu’il fallait immédiatement interpréter. Lorsqu’un nouveau‑né venait au monde affligé de six doigts ou d’une bosse, ce n’était peut être que l’écho d’une mauvaise vie ou d’une absence de morale. Mais nul doute que l’évêque siégeant à Oslo, à plusieurs jours de route de Butangen, verrait dans la naissance survenue dans la paroisse de Sigvard Krafft un événement des plus dra matiques. Les deux nourrissons étaient même susceptibles d’at‑ tirer de doctes personnages qui viendraient les examiner ou, qui sait, les emmèneraient jusqu’à Copenhague pour que les esprits les plus savants de l’Église puissent se pencher sur leur cas.

Lesdits docteurs accuseraient probablement des puissances supérieures – sinon le Diable lui‑même – d’avoir envoyé sur terre un monstre au sens plein du terme.

Ce mot là était réservé aux occasions les plus rares et les plus sinistres. Il ne désignait pas seulement une créature effrayante. Quiconque connaissait son latin savait que “monstrum” signi fiait “avertissement des dieux”. À Copenhague, Krafft avait découvert que, pendant plus d’un siècle, des pamphlets au sujet des enfants malformés avaient circulé dans toute l’Europe. Les jumeaux fusionnés, selon la doctrine de l’Église, constituaient l’avertissement le plus inquiétant de tous, puisque annoncia teur de l’Apocalypse et du Jugement dernier.

Le lendemain de la naissance, Krafft avait pris sa décision. Se rangeant du côté de Jésus, il s’était sciemment lancé dans une

* Allusion à Aristote. (Toutes les notes sont de la traductrice.)

bataille contre les on dit et l’autorité. La naissance des jumelles n’avait rien d’un mauvais présage, avait‑il tranché. Au contraire. Les filles d’Astrid faisaient partie des dons les plus précieux du Seigneur. Il fit en sorte que personne hors de sa paroisse isolée n’entendît parler des deux sœurs, et hâta le baptême pour les placer au plus vite sous la protection de Dieu. La vieille église, ce jour là, était pleine à craquer, et après les avoir baptisées Hal frid et Gunhild, le pasteur se tourna vers l’assemblée et déclara :

Le Seigneur a voulu réunir ces deux enfants. Nous, les hommes, sommes trop petits pour comprendre tous Ses desseins. Mais l’Écriture nous le commande : Ce que Dieu a uni, nul ne doit le séparer. Laissons-les donc en toute amitié aller et venir parmi nous, comme deux sœurs. Deux sœurs ordinaires.

Les sœurs Hekne grandirent. Elles saluaient en faisant ensemble la révérence et regardaient les gens dans les yeux. Certes, elles avaient du mal à se déplacer en hiver, mais leur père leur avait fabriqué une luge très large, pour qu’elles puissent suivre les autres enfants dans leurs jeux, glisser sur les pentes raides jusque sur la glace du lac Løsnesvatnet. Dès leur douzième année, on pres sentit qu’elles seraient bientôt grandes et jolies. À quinze ans, elles dépassaient d’une demi‑tête les autres filles de leur âge, et comme elles étaient deux et se ressemblaient beaucoup, l’impres sion qu’elles laissaient sur leur passage était éblouissante. Elles relevaient toujours leurs cheveux en gracieux entrelacs de tresses, et la gent masculine était unanime à constater que les jumelles, n’eût été leur infirmité, auraient pu s’attirer des demandes en mariage venant des fils de fermes les plus riches.

Mais de demandes en mariage, il n’y en eut jamais, c’était impensable pour deux jeunes filles qui passaient toujours les portes côte à côte, et auxquelles on n’avait jamais posé de ques tions séparément. Comme elles n’existaient qu’au pluriel et par moitiés, partageant même certains sens, devinant ce que l’autre allait se dire ou croire, leurs disputes étaient épuisantes et désespérées, car toute fuite leur était interdite. Le plus sou‑ vent, Halfrid commençait les phrases et Gunhild les terminait. Lorsqu’elles n’étaient pas d’accord, elles parlaient en se cou pant la parole, chacune semblait alors se contredire et tenter

de se persuader elle même, et il était impossible de savoir qui pensait vraiment quoi. Bien souvent, elles coupaient court au moyen d’une sentence de leur invention : Einsi fut fait. Einsi est fait. Einsi soit fait. Elles récitaient toujours cette formule dans le même ordre. Einsi fut fait, lançait Halfrid, Einsi est fait, répon‑ dait Gunhild, et toutes deux concluaient en chœur.

Leur art du tissage devint de plus en plus original. Elles intro duisaient du bout des doigts leurs motifs, image après image, personnage après personnage, à une cadence irrégulière et qui leur était propre. Elles cardaient et filaient la laine soyeuse du Mangeur de feuilles. Pour la teindre, elles récoltaient des plantes comme la callune, la bourdaine et le mors du diable. L’écorce du saule des montagnes donnait des tons jaunes aussi vifs qu’un lever de soleil, et dans le potager de Hekne, on semait la garance et le pastel des teinturiers. La première permettait d’obtenir un rouge aussi foncé que celui du sang humain, le second un bleu de ciel estival. Le fil se colorait de nuances si splendides que dans les fermes aux alentours, où l’on n’y voyait pas plus loin que le bout de son nez, le mot magie courait à propos de ces tein‑ tures. Les tisseuses ne voulant pas dire comment elles s’y pre naient, certains en conçurent de la jalousie et insinuèrent qu’il y avait quelque côté occulte à ces procédés longs de plusieurs semaines durant lesquels les plantes séchaient et fermentaient. Personne ne comprit jamais que les jeunes filles étaient simple‑ ment pudiques, qu’elles faisaient tremper dans leur propre urine les feuilles de pastel pour qu’elles y libèrent leur couleur, et jamais elles ne dévoilèrent l’origine de la teinte appelée “bleu de pot”.

Eirik Hekne n’ouvrait que rarement la porte de sa ferme à des inconnus. Sa plus grande crainte était que l’état de ses filles pût venir aux oreilles des docteurs de l’Église, mais il redoutait aussi une capture contre récompense, car certaines maisons royales possédaient, disait‑on, des collections d’humains difformes.

Aussi le soupçon s’empara t il de lui quand il apprit qu’un homme à la mise étrangère était venu chez lui déposer une bourse de cuir dont les cordons étaient scellés à la cire rouge. La bourse était destinée à ses filles, mais les gens de la ferme n’avaient pas osé la leur donner, craignant qu’elle ne contînt quelque objet ensorcelé. Eirik enfourcha son cheval et rejoignit

l’étranger au bout des marais de Løsnes. L’homme, un marchand ambulant, venait de la côte de Møre, et la bourse lui avait été remise par un négociant écossais, quelques mois auparavant. Il n’avait à transmettre aucun message et expliqua seulement qu’on l’avait honorablement payé pour faire ce détour par Butangen, et qu’il était un homme honnête.

La bourse renfermait des cadeaux envoyés par ce garçon écos sais dont Halfrid s’était éprise pendant son apprentissage dans le Dovre. Eirik se souvint avec effroi du jour où les sœurs avaient tenté de se séparer au couteau pour que Halfrid puisse suivre le jeune homme, et, au même moment, les paroles mémorables du pasteur lui revinrent à l’esprit : Ce que Dieu a uni…

Mais il leur donna la bourse de cuir, et de ce jour, les deux sœurs portèrent chacune une bague en argent. Celle de Gun hild était ornée de ciselures où l’on reconnaîtrait plus tard la marque de l’art celtique. Celle de Halfrid était plus large, avec un motif qu’elle était seule à comprendre.

Sigvard Krafft n’ignorait pas qu’on prêtait à l’argent la faculté de guérir les plaies visibles ou invisibles. Au cours de son minis tère, il avait eu affaire à quantité de folles croyances, car à Butan‑ gen, le christianisme côtoyait les restes de la tradition norroise et une foule de curieuses figures, certaines bienveillantes, d’autres malfaisantes. Les gens croyaient dur comme fer à leur existence, ils y tenaient depuis l’enfance, car l’esprit des petits était une toile blanche, et ce que les adultes y peignaient perdurait. Certaines de ces coutumes étaient utiles à leur façon, pensait Krafft. Sa propre épouse disait sans sourciller à leurs enfants que le Kvernk nurr* se cachait dans la rivière : sachant qu’on ne pouvait pas surveiller la marmaille en permanence, ce moyen dissuasif tout simple permettait de garder les plus jeunes à l’écart des dangers. Les gens du village pouvaient bien continuer leurs gesticula‑ tions. Elles rendaient les destinées un peu plus maniables. En attribuant aux difficultés de la vie une origine identifiable, elles rendaient possible le recours à des moyens pour les contrer, qu’il

* Gobelin à grande bouche, capable d’arrêter une roue de moulin en la mor dant, et de couvrir de son cri le bouillonnement de l’eau.

s’agisse de tracer une croix sur les seaux servant à la traite ou d’étaler du beurre sur le mur d’une grange pour faire venir le printemps. Krafft s’armait aussi de prudence dans l’utilisation du mot péché, conscient qu’un excès de sévérité n’entraînerait chez ses paroissiens que l’apathie, doublée d’un sentiment de culpabilité propre à les enfermer dans un monde qu’ils ne com prenaient pas et maîtrisaient bien moins encore.

C’est ainsi que le pasteur, faisant usage de tout le bon sens et toute l’habileté possibles, s’était efforcé de mener la barque du Seigneur sur le lac trouble de l’existence. Longtemps, la vie s’était montrée relativement clémente envers les humains. Jusqu’à ce jour de l’an 1617 où il reçut un rouleau de papier frappé du sceau royal. C’était l’une des premières lois écrites du pays. Il déroula le texte et vit le titre, Ordonnance sur les Ensorceleurs et leurs Connivents. Après avoir lu la loi, Krafft s’assit lourdement sur son banc.

Dorénavant, il était soumis comme tous les clercs du pays à un ordre capital : s’attacher vigoureusement à poursuivre les auteurs de sorcellerie. Quiconque était coupable de commerce avec le Diable devait être expédié à l’échafaud sans délais. Et exécuté sans pitié. Le mois suivant, Krafft reçut une nouvelle consigne. Mettre un coup d’arrêt à la frénésie de coquetterie qui sévissait dans la population. Aux excès de dépenses à l’occasion des mariages et des enterrements. Il fallait en finir avec les perles et les pierres précieuses.

Et avec les bijoux en argent.

Pourquoi subitement de telles lois ? Krafft se douta de l’expli‑ cation. Dans les villes, on fêtait en grande pompe le centième anniversaire des thèses de Martin Luther, et le roi qui régnait à Copenhague désirait sans doute donner de sa personne l’image d’un bon protestant fidèle aux Écritures.

Bien sûr, on craignait la sorcellerie depuis des temps immé‑ moriaux, mais à partir de 1617, Krafft eut le sentiment que la peur des suppôts de Satan était venue gâcher la vie des gens. Ses collègues, qui appréciaient qu’on leur eût généreusement accordé les pleins pouvoirs, appliquaient les ordres par le fer, le fouet et le feu. En 1618, trois jeunes filles de Fron, l’une des bourgades voisines, finirent brûlées vives. Deux familles se virent

confisquer leurs fermes et furent condamnées à l’exil. On leur reprochait d’avoir recouru à des guérisseuses pour des enfants malades. L’année suivante, le pasteur de Fron témoigna contre deux autres jeunes filles qui montèrent à leur tour sur le bûcher. Krafft savait à quel point il est difficile de bien se conduire face à la maladie. Sa femme et lui avaient eux mêmes perdu deux enfants. Mais ce nouveau combat le trouva encore plus démuni. Les pires élucubrations valaient désormais des soupçons légi‑ times, et les rapports humains s’étaient teintés de hargne. Le plus facile était de s’accrocher à une interdiction et de s’y sou‑ mettre : on pouvait alors se méfier de tous ceux qui n’en faisaient pas autant. La loi avait aussi allumé un autre incendie, celui de la jalousie. Krafft devait s’échiner à faire taire les commérages quand le malheur frappait. Jamais il n’y avait de misère ni de maladie sans coupable. Si des vaches s’étaient enfuies, c’était forcément qu’on avait déposé des branches ensorcelées dans la grange, si une femme restait sans enfant, on avait vu quelqu’un rogner des lamelles de bois sur le mur de l’église pour contrac ter un pacte avec le Mauvais.

En 1619, Krafft eut vent de funestes rumeurs. Tel un homme qui se prépare à protéger sa maison avant la tempête, il entre‑ prit trois visites dans les villages voisins, sans dévoiler son état de pasteur. Il écouta ce qui se disait parmi les petites gens et les personnages importants. Il s’assit au plus près de bruyantes tablées dans les auberges et les relais de poste, et tendit l’oreille. De retour chez lui, il savait quelle serait la première cible des jaloux : deux tisseuses malformées, mais plus douées qu’il n’était concevable.

CE QUE VEUT LE FIL

L’année suivante, il les vit arriver.

Un jour chaud et humide, peu avant Pentecôte.

La Breia, débordante, bouillonnait plus bruyamment qu’à n’im porte quelle saison, et ce son à la fois plus intense et si familier donnait à Sigvard Krafft l’impression que son ouïe et ses autres sens s’étaient aiguisés. Au dessus de sa tête, le ciel était indécis. Les nuages poussaient l’air au fond de la vallée, infligeant des maux de tête aux femmes, et aux hommes une humeur grincheuse. C’est par une journée de ce genre qu’il aperçut leurs silhouettes défor mées à travers la petite fenêtre aux vitres dépolies de sa maison. Ils étaient plusieurs, à cheval, sur la rive opposée du Løsnesvatnet.

Sigvard Krafft sortit.

De très loin, leur habillement disait déjà qu’il s’agissait de gens importants. Le petit peuple n’était jamais vêtu que de laine brute dont la couleur se fondait dans le paysage, alors que deux des cavaliers portaient de longues tenues sombres, et qu’ils étaient escortés de soldats bien mis.

Ils se présentèrent bientôt dans la cour devant la ferme du pasteur, entourés de chevaux musculeux, arborant des harna ‑ chements de fabrication étrangère. Les soldats portaient à la ceinture des épées et des hachettes de combat. Krafft reconnut les deux hommes en noir. L’un était le bailli Nielson, la main droite de la loi dans le Gudbrandsdal. Il était entré en fonction un an auparavant, après que son prédécesseur, agressé lors de la levée de l’impôt au bourg de Brekkom, se fut retrouvé inva lide. Le second, un homme au long cou maigre, était le pasteur Mortensen, de Fron.

Tout comme Krafft, ils portaient la tenue des fonctionnaires du roi, une robe coupée dans une généreuse quantité d’étoffe et garnie d’une longue rangée de boutons. Mais à leurs cols qui se déployaient en grands pans de lin blanc sur les épaules, Krafft comprit qu’ils épousaient la cause moderne, puisque tous deux avaient adopté cette nouvelle coutume vestimen taire, pactisant avec la mode royale qui avait cours à Copen hague.

Krafft, lui, en était resté à la fraise. Le pasteur de Fron s’ha billait comme le bailli, constata‑t‑il. Voilà qui était aussi inquié‑ tant que ses mérites passés.

Les valets de ferme du pasteur s’approchèrent, apportant de l’eau et du foin. Le bailli était dodu. Il lui fallait de l’aide pour descendre de sa monture. Si l’on n’avait pas su ce que renfer mait son âme, on eût pu le croire timide et inoffensif. Il avait les yeux et la bouche petits, et son visage ne devait guère chan‑ ger d’expression, quoi qu’il vît ou entendît.

Krafft renvoya ses valets.

L’affaire qui nous amène concerne des accusations à l’encontre de deux sœurs, de la ferme de Hekne.

Hekne, répéta Krafft.

Hekne, eh oui. Donc, Monsieur le Pasteur : pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer pourquoi vous n’avez pas soumis deux femmes aussi manifestement perverses à un interrogatoire, comme l’exige la loi ?

Krafft, au lieu de répondre, demanda au bailli et au pasteur de Fron de lui expliquer pour quelle raison ils n’avaient pas pré ‑ venu de leur visite.

Ce fut Mortensen qui répondit : Je vous ai à l’œil, vous aussi, pasteur Krafft. Vous serez dénoncé à l’évêque pour n’avoir pas fait votre devoir.

Lequel ? J’en ai beaucoup.

Votre devoir d’ accusation . Celui qui vous impose de pourchasser la sorcellerie sous toutes ses formes, dans la façon de vivre comme les agissements. Et de tenir le bailli informé de vos propres actes. Les deux créatures que nous sommes venus examiner mettent en danger le gros de la population. Il court une foule d’histoires à propos de ces filles. Ou de ce phénomène.

Lui même avait procédé à un examen approfondi, répondit Krafft, et comme il n’y avait rien à reprocher aux deux sœurs, il n’avait pas effectué de signalement.

Voyez-vous cela ! s’écria le bailli. Vous vous affirmez donc compétent en la matière. Mais ce que vous saviez – vous auriez dû me le communiquer, n’est-ce pas ? Il n’est pas impossible que ces filles aient des pouvoirs suffisamment puissants pour vous avoir ensorcelé vous-même, monsieur Krafft. C’est pourquoi j’ai emmené le pasteur Mortensen, un homme au regard lucide, capable de déceler la vérité, et qui a déjà vu le Diable dans les yeux de cinq femmes. Quelles sont les accusations formulées contre les sœurs Hekne ? s’enquit le pasteur.

Vous le saurez en temps voulu. Les accusées se nomment bien Gjertrud et Henrikke ?

Halfrid et Gunhild. Je vous accompagne chez elles.

Personne n’accompagne mes hommes, rétorqua le bailli avec un signe de main vers les quatre fortes carrures de son escorte.

Le pasteur de Fron, les mains sur les hanches, scrutait les alen tours. Krafft leva les yeux vers le ciel. Il était d’un bleu presque noir. Ils savent où se trouve Hekne, pensa t il. Alors qu’ils n’y sont jamais allés. Quelqu’un d’ici a répandu des rumeurs mal‑ veillantes.

Le bailli déclara : L’interrogatoire doit se dérouler au presbytère. Aucune souillure ni aucun outrage ne doit y contrevenir. Ranimez le feu et mettez-y du bois gras, qu’on y voie clair. Je déciderai ensuite s’il convient de porter l’affaire devant le juge.

Puis, se tournant vers ses hommes, il ordonna : Préparez le matériel.

Deux soldats déchargèrent un cheval de son fardeau, un bran‑ card au contenu informe et lourd.

Qu’est-ce que c’est ? demanda Krafft.

Du plomb, répondit le bailli. Quatre plaques.

L’un de ses acolytes, saisissant le pasteur par le bras, l’entraîna à l’intérieur. Il sentait particulièrement mauvais, cet homme. Les trois autres disparurent sur le chemin menant à Hekne.

Peu de temps après, des cris emplirent la galerie extérieure du presbytère. Krafft apprendrait plus tard qu’Eirik Hekne n’était pas chez lui quand le trio était arrivé à la ferme. Les deux sœurs,

comme à l’ordinaire, étaient assises à leur métier lorsqu’ils avaient fait irruption. Ils s’étaient dirigés tout droit vers la pièce où elles se trouvaient. Les intrus parlaient un dialecte inconnu d’elles. Ils leur avaient jeté un bandeau sur les yeux et lié les poignets avec une corde – leur bander les yeux était nécessaire pour échap ‑ per au pouvoir maléfique de leur regard. Ils les avaient fait sor tir de force, hurlantes et tentant de se défaire de leurs cordes en se tortillant comme des serpents. Les soldats avaient menacé de leurs hachettes les gens de la ferme, et brandi un document scellé. Puis ils avaient chargé les deux filles sur le cheval de bât, comme on l’aurait fait d’un gage confisqué à bon droit.

À présent, les hommes les portaient pour les faire entrer dans la pièce basse de plafond où se trouvait l’âtre, et où le bailli et le pasteur de Fron patientaient, assis sur un banc derrière une longue table. Passer la porte n’était pas une mince affaire. Les sol dats tenaient les prisonnières de telle manière qu’elles ne touchent pas le sol, car elles auraient pu jeter leurs sorts à travers la terre battue pour amadouer les deux hommes venus les interroger.

On avait relégué Krafft dans un coin, sous la surveillance de son garde malodorant. Les plaques de plomb étaient réu nies au centre de la pièce, et Mortensen avait tracé des croix à la craie tout autour. Les soldats déposèrent les deux sœurs sur les plaques, les débarrassèrent de leurs bandeaux, et s’éloignè rent au plus vite.

Cela… peut-il être de ce monde ? lâcha le pasteur de Fron.

J’ai d’abord cru voir une grosse bête qu’on aurait habillée, ren chérit le bailli.

L’autre secoua la tête en affirmant : Il n’y a pas à en douter. Ceci est l’œuvre de Satan. Et voilà ce que vous avez baptisé au nom du Père, Krafft ?

Ôtez-leur ce tablier, ordonna le bailli.

Les deux sœurs étaient muettes de frayeur. Une fois le tablier arraché, il apparut que chacune portait un jupon, un rouge pour Gunhild et un vert pour Halfrid, l’un et l’autre ornés de broderies. Puis Mortensen y regarda de plus près : Mais non, voyez un peu, les jupons ont une seule et même doublure, fermée par un cordon, très haut au-dessus de leurs hanches. Qu’on leur enlève tout cela !

L’un des hommes coupa le cordon au couteau et entreprit de baisser les jupons, tandis qu’un autre tentait d’écarter les jeunes filles l’une de l’autre en poussant sur leurs épaules, comme on sépare deux bouts de bois quand une bûche n’a pas été fendue jusqu’au bout. Elles se remirent à crier. Cette fois, c’en était trop, protesta Krafft. Déshabiller des suspects ne pouvait se faire qu’au moment d’un procès, et l’on n’en était encore qu’à l’inter rogatoire, n’est‑ce pas, à une simple clarification !

Les soldats se figèrent. Les deux sœurs, pleurant à chaudes larmes, s’effondrèrent sur les plaques de plomb. Comme on les saisissait par les aisselles pour les relever, elles s’agrippèrent à leurs jupons pour les empêcher de glisser.

Krafft intervint de nouveau. Être nées fusionnées ne pouvait être considéré comme une violation de la loi.

Non, répondit Mortensen, mais ce que nous avons là, c’est un monstre.

Ne les appelez pas ainsi, dit Krafft.

Êtes-vous donc ignare ? fulmina Mortensen. Un monstre, c’est ce que sont ces filles. Un avertissement. La question est de savoir de quoi il nous avertit. De la punition divine ou de la fin des temps.

La loi sur la sorcellerie n’existait pas au moment de leur naissance, argumenta Krafft.

C’est exact, répondit Mortensen. Aussi cette partie de l’enquête vous vise-t-elle, vous, monsieur Krafft. Il est désormais évident qu’en bon luthérien, vous auriez dû soumettre cette créature à l’avis des savants dès sa naissance. De telle manière qu’on pût comprendre ce que sa venue sur terre annonçait. Maintenant, il est trop tard. Elles sont dans la main de Satan, et le message manque de clarté.

Vous confondez les doctrines ! s’exclama Krafft. L’idée selon laquelle les personnes anormales nous avertiraient de quelque chose peut avoir sa place dans la foi chrétienne, mais c’est au nom de la loi que vous êtes ici. Il est temps, monsieur le bailli, que vous formuliez l’accusation !

Le bailli abattit un poing sur la table et exigea le silence. Les flammes, dans l’âtre, montaient haut au ‑dessus des longues bûches du brasier.

Eh bien, les accusations sont au nombre de deux, répondit le bailli. L’une contre vous et l’autre contre les sœurs Hekne. Et nous

sommes ici pour une clarification, en effet. Un interrogatoire. Qu’on laisse ses jupes à la créature.

Les deux sœurs fixaient leur pasteur d’un regard désespéré. Krafft leur adressa un bref signe de tête.

Dites-nous un peu, commença le bailli. Vous vous nommez…

Gunhild et Halfrid Hekne, c’est bien cela ?

Gunhild marmonna quelque chose. Halfrid tremblait.

Et vous êtes bien tisseuses ?

Cette fois, elles tremblaient toutes deux. Aucune ne répondait.

Vous êtes bien tisseuses ?

Oui, murmura Gunhild. On tisse.

Et le bailli exposa l’affaire.

Deux ans plus tôt, un homme qui tenait un relais de poste près de l’église de Fåvang avait reçu, en paiement d’un client incapable de régler son dû, un coussin recouvert d’une taie tis sée par les sœurs Hekne. Un voyageur de passage avait dormi sur ce coussin, et au matin, s’était plaint de maux de tête et de ventre. La même chose s’était produite avec les deux clients sui vants, lesquels avaient refusé de payer le logis. Une quatrième personne avait vomi en plein repas, et la semaine suivante, deux autres s’étaient fait voler leur argent. L’aubergiste avait alors brûlé le coussin sur le mur du cimetière, après quoi tous ceux qu’il hébergeait s’étaient dits aussi satisfaits que frais et dispos. Une deuxième accusation venait du Heidal, la vallée voisine. Les sœurs Hekne avaient exécuté sur commande une couver ture dont le motif représentait les cinq vierges sages et les cinq vierges folles. Au milieu de leur ouvrage courait un mince ruban orné de signes compliqués qui ressemblaient à des emblèmes de familles, mais aucun ne correspondait à ceux connus au vil‑ lage. La couverture avait été offerte en cadeau de noces à un paysan riche et son épouse, une femme jeune et en pleine santé. Or les années s’étaient écoulées sans promesse d’enfant. Petit à petit, des voisins avaient rapporté que l’auteur du cadeau, jadis éperdu d’amour pour cette femme, s’était vengé après avoir été éconduit, en faisant tisser une couverture sur laquelle seraient inscrites des formules magiques qui la rendraient stérile. Ce soupçon sitôt parvenu à leurs oreilles, les intéressés s’étaient débarrassés de la couverture, et la femme était immédiatement

tombée enceinte. Le péché, en l’occurrence, était double, puisque la pièce d’étoffe évoquait une scène des Saintes Écritures, tout en véhiculant des maléfices.

Le bailli présenta d’autres témoignages encore.

Une famille qui venait de s’installer sur place avait commandé une tapisserie représentant un bœuf. Alors que ces gens n’avaient guère d’expérience du bétail, on avait bientôt constaté que leurs vaches étaient magnifiques et donnaient du lait en abondance, tandis que les bêtes du voisin, jusqu’alors parmi les meilleures des environs, commençaient à disparaître dans les prairies.

Une autre affaire s’était déroulée dans le Gausdal. C’est là que se trouvait l’une des premières tapisseries réalisées par les sœurs Hekne, de la taille d’un berceau. On y voyait trois jeunes filles aux cheveux aile de corbeau. La femme qui l’avait ache tée avait mis au monde l’une après l’autre trois splendides filles aux cheveux bruns, bien qu’elle ‑ même et son mari fussent blonds. En revanche, la sœur aînée de cette femme, qui ne possédait pas de tapisserie, n’avait eu qu’un unique fils, affligé d’une loucherie.

Le bailli avait en réserve des histoires de tapisseries comman dées en secret et payées un prix bien plus élevé que ne le vou‑ lait la coutume, ou monnayées contre des quantités exorbitantes d’argenterie et d’animaux domestiques. C’est à cette condition que les tisseuses acceptaient de glisser des charmes dans leurs ouvrages. Il avait entendu dire que la ferme de Hekne possédait désormais de grands troupeaux et un plein coffre d’argenterie. Et puis – les deux sœurs ne travaillaient‑elles pas à une grande tapisserie qu’elles dérobaient aux yeux de tout le monde ?

Le bailli s’arrêta un temps dans son réquisitoire, avant d’ex‑ poser sa dernière accusation, qui était aussi la plus pertinente – et Krafft n’en douta plus : les mouchards étaient de Butangen.

Les deux sœurs auraient mis un zèle particulier à filer la laine aux solstices d’été et d’hiver, deux journées durant lesquelles le travail sur un objet tournant est absolument proscrit. En défiant l’interdit, elles auraient introduit dans leur fil des pouvoirs malé‑ fiques. Mais surtout, ajouta le bailli : les deux sœurs n’étaient elles pas protégées par un étrange animal aux grandes cornes recourbées, qui n’était ni mouton ni chèvre, et que le pasteur

laissait paître devant le cimetière, dans le carré des proscrits ? Personne n’avait donc compris qu’il pouvait s’agir du Malin lui‑ même ? Où se trouvait cette bête à l’instant précis ?

Les jumelles eurent une réaction malheureuse. Elles répon dirent toutes deux à la fois en se contredisant. L’on finit par avoir l’impression qu’elles parlaient en langues*, et à chaque mot maladroit qu’elles prononçaient, Krafft vit s’esquisser un bref sourire aux coins des lèvres du bailli.

Nous ne sommes pas inhumains, déclara ce dernier. Écoutez, pauvres enfants. Nous pensons que vous êtes dotées d’âmes, comme nous-mêmes, mais vous devez vous libérer de l’affreuse puissance qui vous tient entre ses griffes. La douleur vous y aidera.

La charge de la preuve revient à l’accusé , ajouta le pasteur Mortensen. Ou plus exactement aux accusées. Et les aveux ne peuvent être rétractés, car si on laisse au Diable le temps de la réflexion, il trouve toujours quelque ruse pour falsifier la vérité.

Si vous avouez maintenant, reprit le bailli, vous vous éviterez des humiliations plus tard. Vous ne serez pas déshabillées au moment du procès, et vous…

Si elles avouent, c’est le bûcher qui les attend ! l’interrompit Krafft. Et vous voulez les brûler vives pour s’être occupées d’un agneau sevré !

Les deux sœurs se taisaient. Sans doute connaissaient elles la punition qui les guettait, et leur frayeur ne pouvait s’accroître au delà de ce qu’elles ressentaient déjà.

Mortensen exposa la manière dont il avait démasqué ses cinq sorcières. Ils les avaient aidées à passer dans l’Au‑delà sur le feu purificateur. Le bailli confirma que la procédure serait la même. Si elles n’avouaient pas, un procès suivrait dans les plus brefs délais. D’ici là, elles resteraient aux arrêts. Au moment du procès, on les déshabillerait, puis on les tondrait entière ment comme des moutons, pour pouvoir examiner les parties cachées où le Diable aurait pu laisser sa marque. On leur ban derait les yeux et on leur infligerait des piqûres d’aiguilles, afin de rechercher d’éventuelles zones insensibles. En l’occurrence, précisa le pasteur de Fron, un intérêt particulier serait porté à

* Référence à l’épisode biblique de la Pentecôte.

la matière reliant leurs deux corps, qui serait méticuleusement soumise à des expériences au moyen d’aiguilles et de couteaux. L’absence de réaction douloureuse serait la preuve même que leur corps recelait le Stigma diabolicum. En cas d’échec, reste rait encore l’épreuve de l’eau. On les jetterait d’un bateau dans un lac, pourquoi pas ici même, dans le Løsnesvatnet, pour que tout le monde puisse les voir ou couler ou flotter. Dans le cas où elles flotteraient, leur culpabilité serait avérée.

Tout cela, il ne tenait qu’à elles d’y échapper, en avouant.

Les jeunes filles tremblaient sur leurs plaques de plomb. Puis subitement, elles s’apaisèrent et Krafft s’inquiéta de les entendre parler d’une voix si ferme. On eût dit qu’une instance incon nue venait d’intervenir pour les aider.

Ça serait menterie de dire qu’on est méchantes, répondit Gun hild. Et si on ment, on ne montera pas au Ciel. Alors mieux vaut qu’on dise les choses comme elles sont vraies, et que vous nous tormentiez. Au moins, on n’aura pas commis de menteries.

Sur quoi, Krafft exigea qu’on suspende l’interrogatoire.

Vous êtes aveuglé, monsieur Krafft, répondit Mortensen. Ne voyez-vous pas par vous-même que cette aberrante créature est la proie du Diable ? Elle nous a été envoyée à titre de signe, mais le Mauvais s’en est emparé.

Sûr que si on était dépariées plutôt que jointes, on aurait pu en faire plus, des mauvaisetés pour le Diable, lâcha Gunhild.

Vous osez vous railler ! rugit Mortensen en se levant.

Mais le bailli intervint : Laissez ! Écoutez plutôt ce qu’elles viennent de dire ! Cette idée-là ne leur est pas étrangère !

Et le pasteur de Fron poursuivit : ces filles avaient dû com prendre très tôt qu’elles ne se marieraient jamais. Des désirs inas‑ souvis devaient bouillonner en elles, propres à attirer le Diable qui seul pouvait les satisfaire. Bien sûr, ce genre d’appétits exis tait chez toutes les femmes, mais celles qui étaient mariées ne tombaient pas aussi facilement sous le charme du Malin, grâce aux ribambelles d’enfants qu’elles mettaient au monde et qui servaient d’exutoires à leurs instincts charnels.

On est nées comme on est, reprit Gunhild. Einsi fut fait. Einsi est fait. Einsi soit fait, proférèrent elles ensemble. Dieu, elle a voulu qu’on soye comme on est.

Dieu, elle ? répéta le pasteur de Fron. Dieu au féminin. Vous raillez de nouveau.

C’est la façon de parler d’ici, dit Krafft.

Puis les accusateurs, avec une inquiétante maîtrise de leur sujet, déroulèrent un discours d’où émergeaient les mots diabolisme, envoûtements et sortilèges. Et par ailleurs, qu’avaient elles à dire de ces anneaux d’argent qu’elles portaient, ces anneaux aux motifs occultes ? Le décret de 1617 avait pourtant interdit de se parer à l’excès. Quel pouvoir habitaient ces motifs ? Était ce du Malin en personne qu’elles tenaient pareils bijoux ? Et Gunhild répondit entre deux sanglots que c’étaient des bagues ordinaires, mais avec des motifs étrangers, un souvenir qui leur était cher, celui d’une personne qui avait compté pour elles.

Le pasteur hocha la tête. Ces bagues, il faudrait les leur ôter d’un coup de pince et les jeter au fond de la mer. Et le bailli conti nua à les interroger sur les envoûtements et sortilèges.

Halfrid parvint enfin à se reprendre :

Mais aussi, m’sieur le bailli, c’est bien vrai qu’il est venu des gens chez nous, à la ferme, pour nous demander de mêler des malices à nos tapis. De tisser queuqu’ chose qui ferait advenir ci ou ça. Mais le père est toujours là quand on marchande. Et ceux qui voudraient une affaire dans ce goût-là, il les met à la porte, en leur disant de ne plus retourner. Jamais.

À présent, le bailli abattait une nouvelle carte : il avait retrouvé la trace d’un de leurs ouvrages. Une tapisserie montrant une femme que des araignées vaquaient à dénuder. Comment ne pas y voir l’adoration de la Grande Prostituée* et des bêtes ram‑ pantes, une insulte à la Parole divine ?

Les aragnes vaquent à la vêtir, corrigea Halfrid. C’est ça qu’on s’était dit. On voulait montrer que c’était une besogne de femmes qui tenait les gens au chaud, une besogne qui veut du soin, comme celle des tisserandes. C’est la tournure qu’il a prise, ce tapis, rien d’autre. On tisse comme ça nous vient. Mais on a ouvré souventes fois aussi sur des histoires de la Bible, et pour ces tissures-là, on suit des modèles. Il y en a une grande, par là-haut, dans l’église du Dovre. C’est un présent qu’on leur a baillé en remerciement d’avoir

* Allusion à l’Apocalypse de saint Jean (17, 1).

bien voulu de nous pour apprenties chez eux. On tisse à la galope parce qu’on est jointes, et qu’on peut tenir les fils à quatre mains. Des fois, ce qui nous vient, c’est ce qu’on a vu en songe la nuit. Ce qu’on a vu toutes deux pareillement. Quand on le tisse, le songe sort du métier. Le brin de laine sait ce qu’il veut, plus que nous.

Et cette laine provient donc de cette… Bête qui vous suit partout ?

C’est un bélier à pelage long sur le dessus, dit Gunhild. On le mène devant le mur du cimetière, parce qu’il y a de la belle herbe bien longue là-bas.

Elle s’arrêta, incapable de parler davantage, et Krafft réclama une fois de plus qu’on interrompît l’interrogatoire. Mais le pas teur de Fron, déchaîné, vitupérait tout seul : Continuons, sur-lechamp ! Nous tenons leurs aveux ! Elles ont déclaré d’elles-mêmes qu’elles étaient soumises à d’autres puissances. Qu’elles tissaient ce que le brin de laine voulait. Et la laine vient de cette bête dont on les voit flanquées ! Envoyons sur-le-champ nos hommes lui passer la corde au cou ! Elles viennent de dire sans plus s’en cacher que la Bête les avait en son pouvoir. Il faut tuer ce bouc !

Halfrid sursauta avec un cri : N’allez pas occire le Mangeur de feuilles ! Mieux vaut encore que ça soyons nous !

L’exaltation de Mortensen n’en fut qu’accrue. Ces filles sont au service du Démon, pas de doute, puisqu’elles sont prêtes à mourir pour lui ! Un pacte ! C’est un pacte ! Un pacte avec ce bouc aux cornes torses qui, en broutant l’herbe du carré des proscrits, se nourrit des restes des criminels et des assassins ! C’est clair comme l’eau de roche, Krafft, à quel point n’avez-vous pas été abusé pour laisser ainsi la Bête pâturer près de l’église !

Le bailli leva la main et prit la parole : Ne croyez pas que nous soyons inhumains. Je le répète, nous ne voulons que du bien à ces enfants. Si nous sommes ici, c’est parce que les gens des hameaux voisins vivent dans la crainte. La mort par le feu nettoiera leurs âmes et leur évitera les tourments éternels de l’enfer. Ce ne seront pas elles qui souffriront sur le bûcher. C’est à celle du Diable que la foule assistera.

On entendit soudain du remue ménage dans la galerie. Eirik Hekne fit irruption, le couteau à la main, habité d’une fureur telle qu’elle fit reculer les soldats qui surveillaient ses filles.

Deux autres hommes surgirent précipitamment à sa suite, le propriétaire de Norddølum et un gaillard de Flyen qui avait entendu dire qu’Eirik Hekne avait besoin d’aide. La rixe se fit brutale. D’autres villageois vinrent à la rescousse, et la violence ne retomba que lorsque Krafft se fut interposé. Encore Eirik Hekne avait il failli commettre un homicide au beau milieu du presbytère. Il haletait à présent entre les poignes qui le tenaient fermement.

Krafft s’adressa au bailli en aparté, l’emmena dans la galerie et lui tint le propos suivant :

Pourriez-vous avoir la bonté, monsieur le bailli, de me laisser vous parler sans que nous soyons importunés par les cris des accusées ni l’ire de leur père. J’ai bien compris que vous aviez pris des dispositions pour le cas où j’eusse été, moi aussi, victime d’un sort qui eût fait de ma personne une pièce dans le jeu du Diable. Moimême, je ne m’y serais pas pris autrement. Maintenant que vous avez mené ce premier interrogatoire avec tant de bon sens et de respect des règles, je vous en prie, laissez-moi le temps de vous exposer les faits que j’ai recueillis. En réalité, je connaissais les rumeurs qui courent à propos des sœurs Hekne. Si je n’ai jamais formulé d’accusation, c’est que je me suis penché de près sur chacune de ces affaires. Sans le lâcher des yeux, le bailli épousseta la manche de son habit.

Krafft poursuivit : Prenons la première histoire, celle de l’oreiller. Toutes les plaintes remontent à une courte période durant laquelle l’aubergiste a servi à ses clients de la nourriture avariée, faute d’avoir mieux à mettre sur la table. Comme il craignait de se faire une mauvaise réputation, cet homme, en guise d’explications, a clamé que le coussin était ensorcelé. Il a prétendu l’avoir brûlé au plus vite, et qu’à partir de ce moment, les voyageurs avaient pu de nouveau dormir chez lui sans risque. Mais ce coussin, il ne l’a pas brûlé, point du tout. Il est encore à l’auberge, j’ai moi-même dormi dessus sans tomber malade, et le repas était excellent. Passons maintenant à la couverture et à cette femme en mal d’enfant. Il est exact qu’elle s’est débarrassée de la couverture de crainte d’un mauvais sort. Mais elle a dû attendre deux années supplémentaires avant de devenir mère – d’un garçon. Il n’y a qu’à regarder ce petit, et comparer son visage à celui de son père pour se rendre

compte que la ressemblance est mince. Il fallait forcément une explication pour rejeter la responsabilité sur d’autres personnes, car ces pauvres gens se sont rendus coupables de fornication – cette femme restée si longtemps sans enfant et l’homme qui l’a engrossée, sans parler des deux autres parties impliquées, mais innocentes. Son mari et l’enfant lui-même qui le prend pour son vrai père. Ce qui s’est passé doit absolument rester secret, à cause de la honte, et parce que les amendes infligées en cas d’adultère sont énormes. Mais ne vous enflammez pas, monsieur le bailli. Rappelez-vous que dans les affaires d’infidélité conjugale, les traits d’un enfant ne sauraient valoir une preuve.

Passons maintenant à ces affirmations concernant des troupeaux. Posons-nous cette question : les ouvrages des sœurs Hekne peuvent-ils être responsables du succès inégal des herbagers, si bien qu’on pourrait les accuser de sorcellerie ? À vrai dire, presque toutes les fermes de Butangen se sont offert une tapisserie de leurs mains. Celles qui représentent des épis de blé sont réputées apporter de bonnes récoltes, celles sur lesquelles on voit des vaches ou des chevaux promettraient du lait en abondance ou de solides bêtes de somme. Mais dans les faits, ces tableaux ne sont qu’une ode aux fermes bien tenues. Un encouragement à travailler. En soi, les tapisseries ne font pas la récolte, même si beaucoup de gens en sont convaincus. Je sais pertinemment que dans ce village béni, les récoltes ont toujours été bonnes, que l’on ait ou non une tapisserie accrochée dans la maison. Butangen regarde vers le sud, le soleil y est généreux et les inondations dévastatrices fort rares. Ce qui nous attire aussi des jalousies. Mais le plus important, c’est que toutes ces affaires que vous avez à bon droit réunies, monsieur le bailli, comme le voulait votre devoir – toutes ont un point commun : aucune des victimes n’ira intenter un procès aux deux sœurs. Ce sont des gens du voisinage qui entretiennent ces récits. J’ai mené ma propre enquête et constaté que les rumeurs émanaient de cinq ou six hommes qui fréquentaient les auberges. J’ai noté leurs noms. Eux aussi ont quelque chose en commun : ils sont tous tisserands ! De bons tisserands, pour certains, mais deux d’entre eux me semblent médiocres. Vous en tirerez vousmême aisément la conclusion, monsieur le bailli : si personne n’osait plus acheter les travaux des tisseuses les plus douées de la vallée, ce serait bon pour leurs propres affaires.

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Un jour d’hiver glacial de 1617, le fermier Eirik Hekne découvre une brebis morte, les yeux crevés par un corbeau. À ses côtés, un agneau au pelage d’argent surnaturel… Il l’offre à ses filles, des sœurs siamoises prodiges du tissage, et elles achèvent le mythique tapis de Hekne, censé annoncer la fin du monde. Mais l’œuvre disparaît, et avec elle la trace du destin funeste lié aux cloches jumelles – l’une expédiée à Dresde, l’autre cachée dans le village. Trois siècles plus tard, le bourg de Butangen est sous occupation nazie et l’écho de la légende ressurgit. Le vieux pasteur Kai Schweigaard, ultime témoin d’un monde en train de basculer, place ses espoirs en la jeune Astrid, descendante des sœurs tisserandes. Ensemble, ils organisent la résistance : sauvetage du tapis sacré, protection de la dernière cloche, actes de sabotage contre l’ennemi. Tandis que le village se divise, les femmes de la famille Hekne orchestrent la lutte dans l’ombre : bidons de lait remplis d’armes, codes secrets dans les psaumes. L’esprit d’un peuple se tisse dans la clandestinité.

Né en 1968, Lars Mytting est l’auteur de cinq romans, tous salués par la critique, ainsi que de L’Homme et le Bois (Gaïa, 2016), manuel au succès international retentissant. Chez Actes Sud ont paru Les Seize Arbres de la Somme (2017), Les Cloches jumelles (2020) et L’Étoffe du temps (2022).

Photographie de couverture : © Anton Alekseev

www.actes-sud.fr

DÉP. LÉG. : OCT. 2025 / 24,80 € TTC France