JULIUS BISSIER UND RICHARD BAMPI

Maria Schüly

JULIUS BISSIER UND RICHARD BAMPI

Das Freiburger Keramikbild

arnoldsche

Maria Schüly

Das Freiburger Keramikbild

arnoldsche

Auf einer Fläche von 19,57 m Breite und ursprünglich 2,58 m Höhe erstreckt sich über die mittleren 14 m eine abstrakte Farbkomposition aus unregelmäßig umrissenen Formen, zusammengesetzt aus farbig glasierten Tontafeln, in sanfter Wellenbewegung von links nach rechts. Ein Rücksprung begrenzt das Bildfeld links, wo sich die Mauer zur Begrenzung des Universitätshofes um weitere 5,7 m fortsetzt. Die hellen Flächen rechts und links der Farbkomposition sind jedoch Bestandteile des Bildes und typisch für Bissier, unterstreichen sie doch das Schweben seiner organischen Formen in labilem Gleichgewicht im Raum.

Größere, paarweise aufeinander bezogene Elemente, groß ächig oder auch in dünnen »Armen« auslaufend, neigen sich einander zu oder richten sich gegeneinander auf. Begleitet werden diese Großformen von kleineren Elementen, die sich in schützenden Nischen sammeln, wie Samen in einer dreieckigen oder viereckigen Kapsel sitzen oder weitere umschließende Formen aufzusprengen scheinen. Andere Kleinteile wirken wie aus Formen vertikal empor iehend oder wie aus Füllhörnern herabfallend. Diese Motive des Aufspringens und Aufstrebens und des Absinkens und Herausfallens folgen in einem Rhythmus von Bewegung und Gegenbewegung in zweimal aufsteigender und abfallender Linie. Das erste Aufsteigen links gipfelt in einer gelben Sonne neben dem roten Mond, das zweite rechts in einer Art Bergspitze.

Im Kolorit halten kalte und warme Farben das Gleichgewicht. Sandfarbene und intensiver gelbe Großformen unterstreichen den lebendigen Rhythmus der überwiegend in Grün- und Blauabstufungen gehaltenen Darstellung. Bei den Kleinformen sitzen häu g rote neben blauen oder grünen »Steinen«, wie Bissier sie nannte, und spiegeln seine Symbolik der Bipolarität wider.

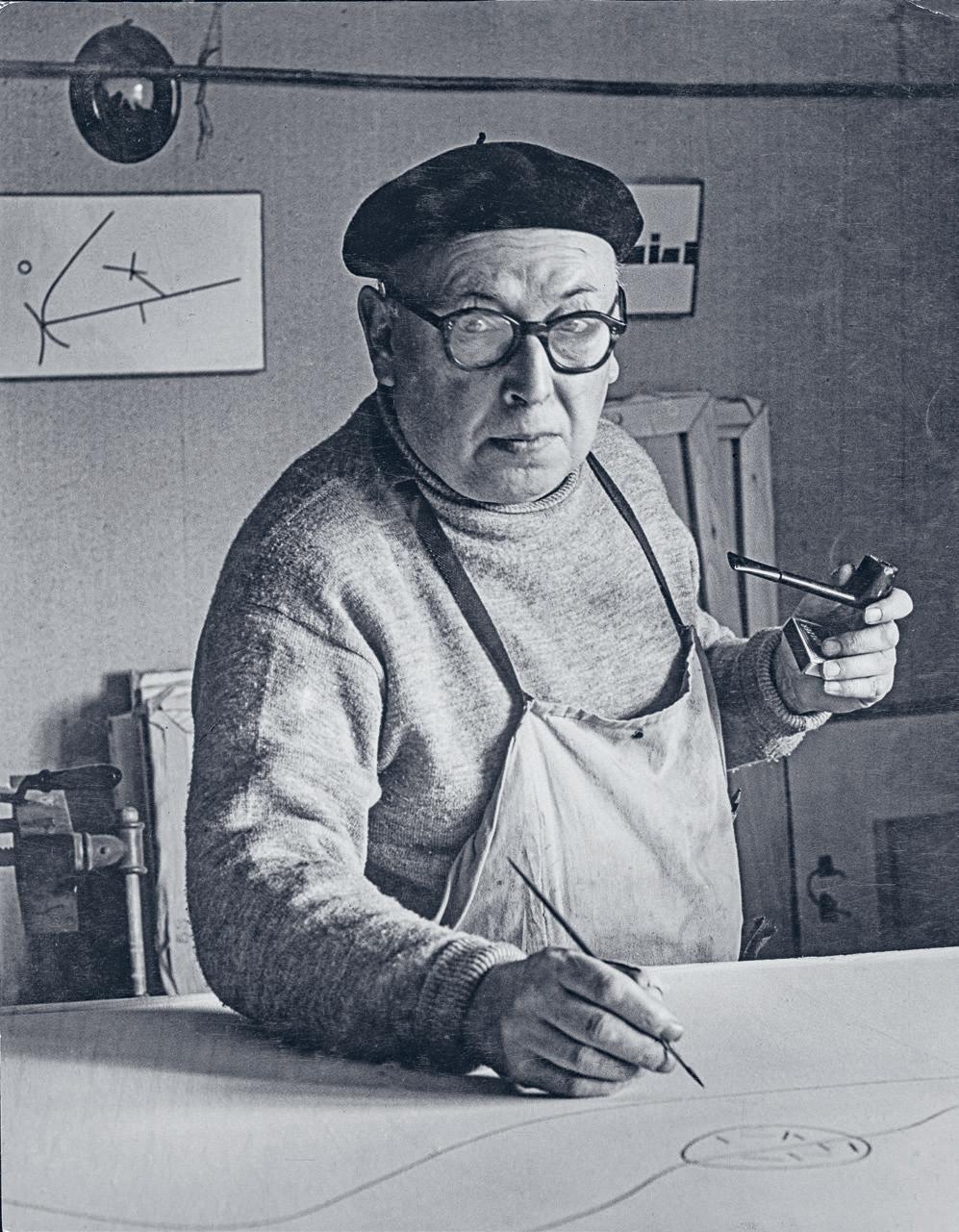

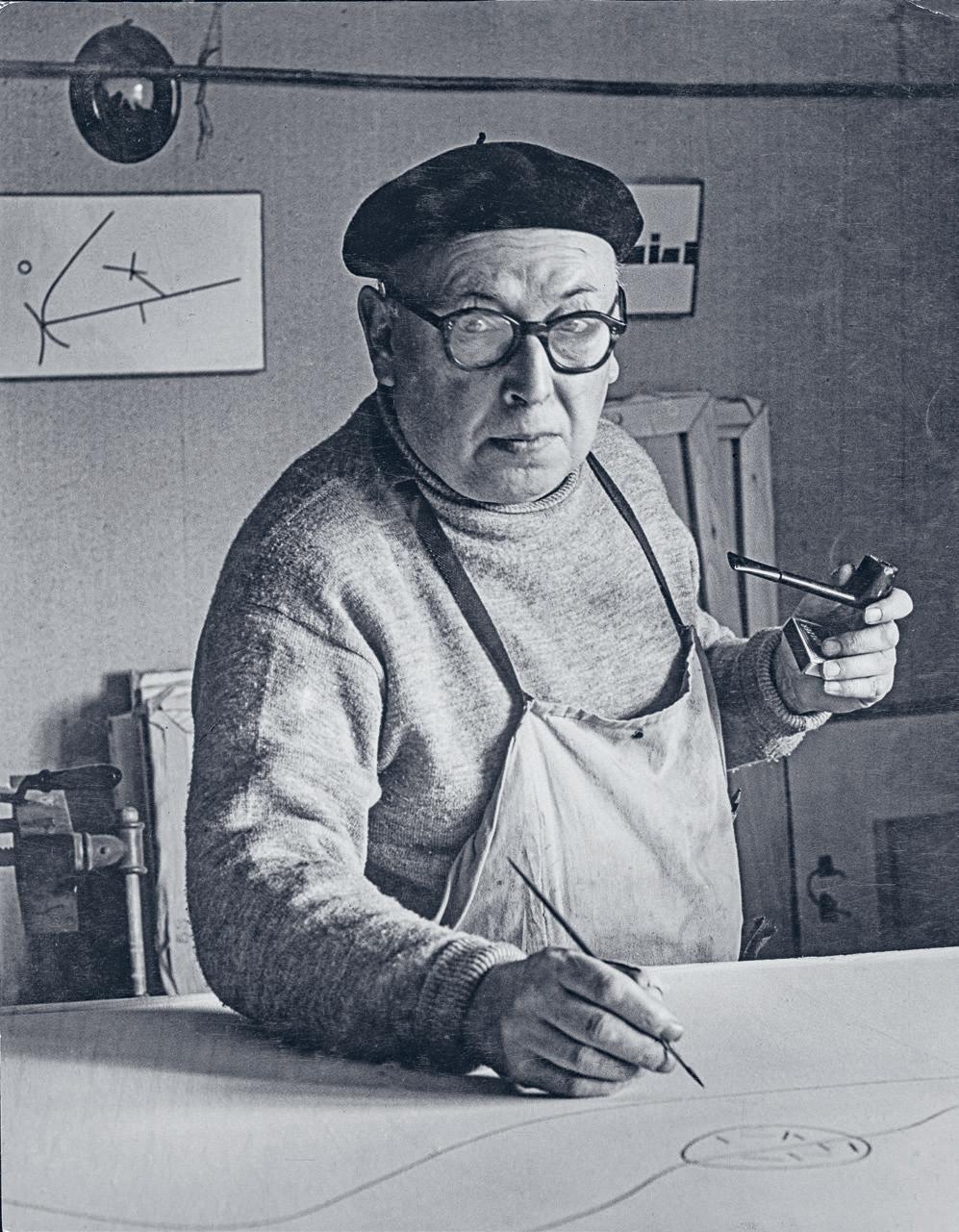

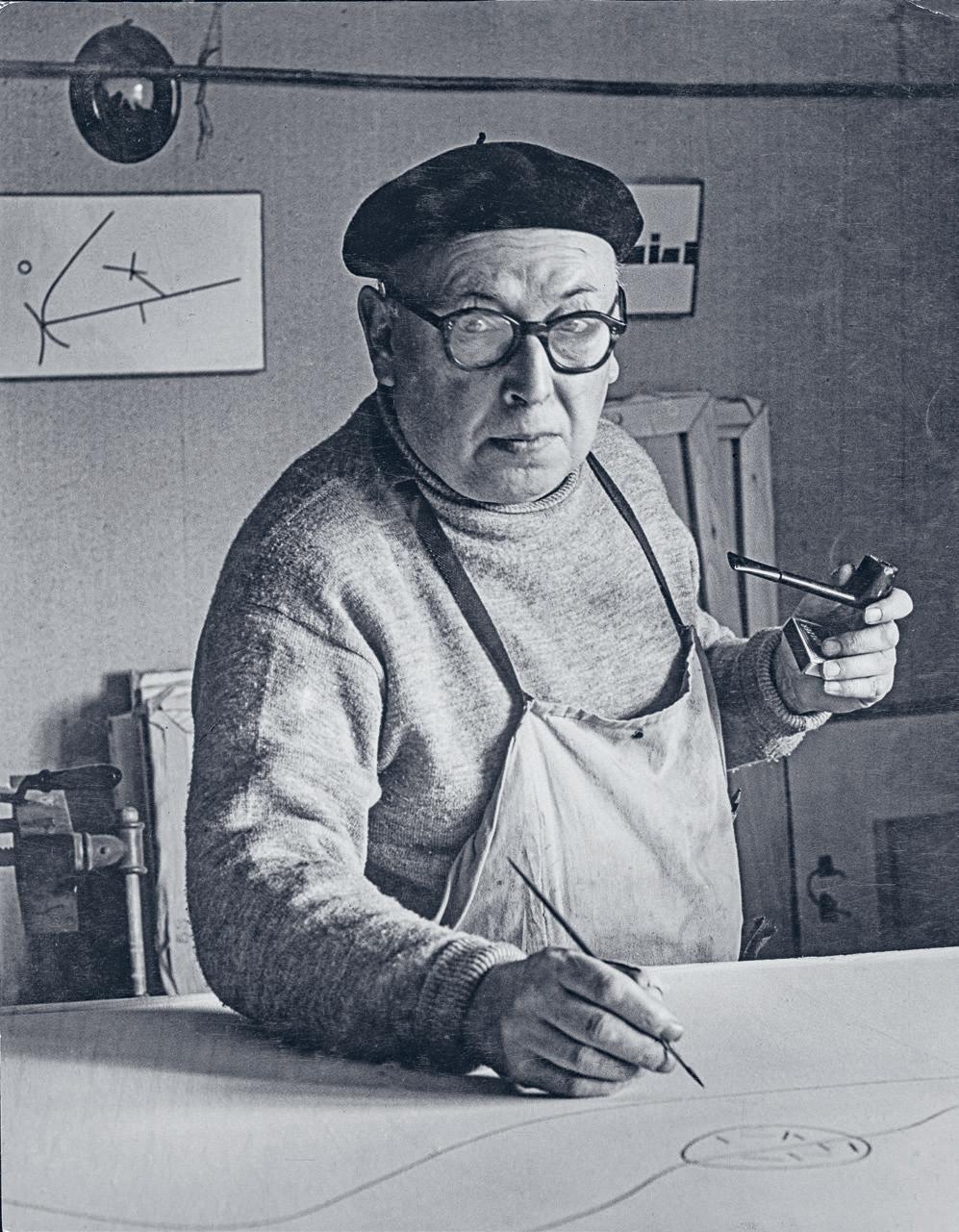

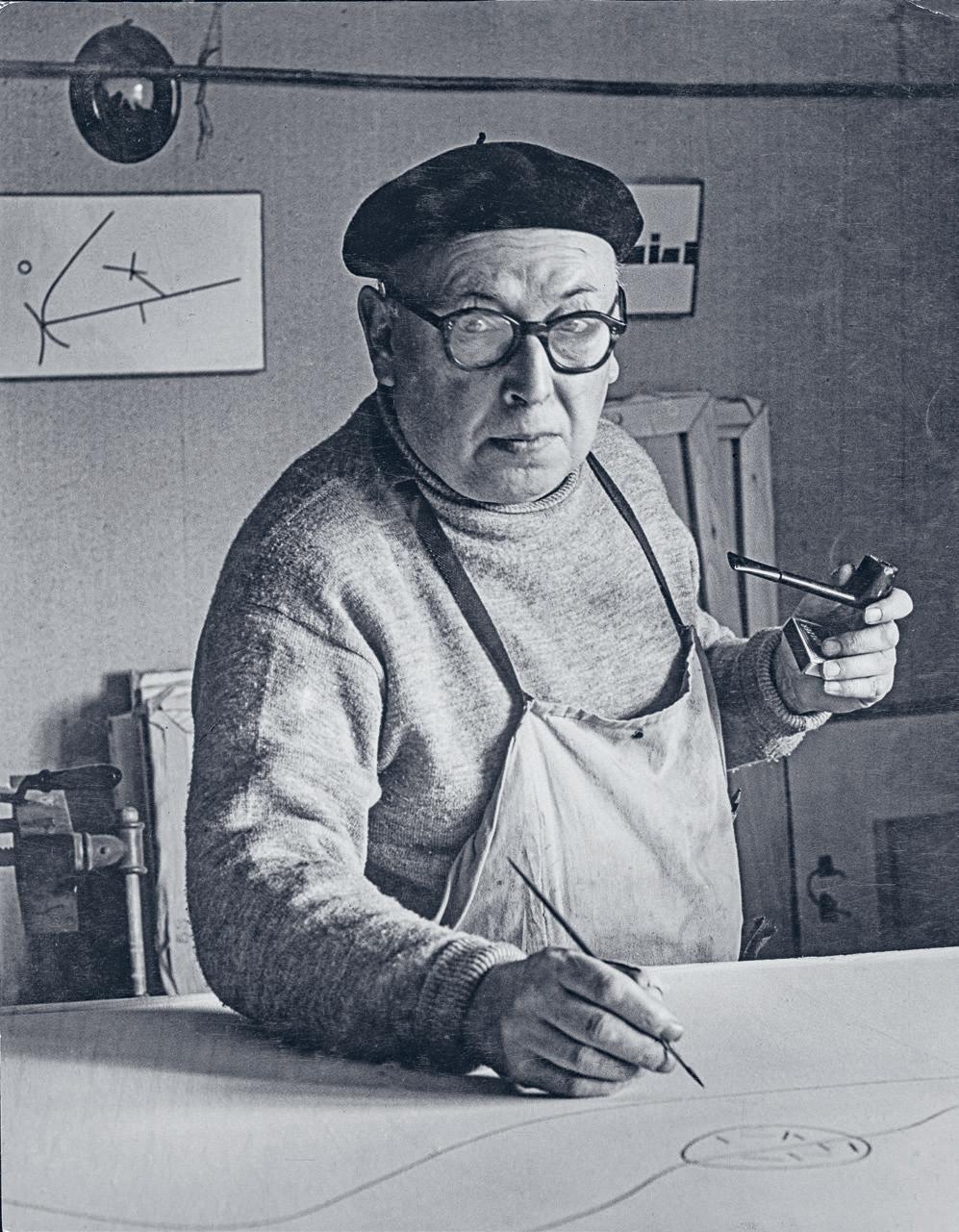

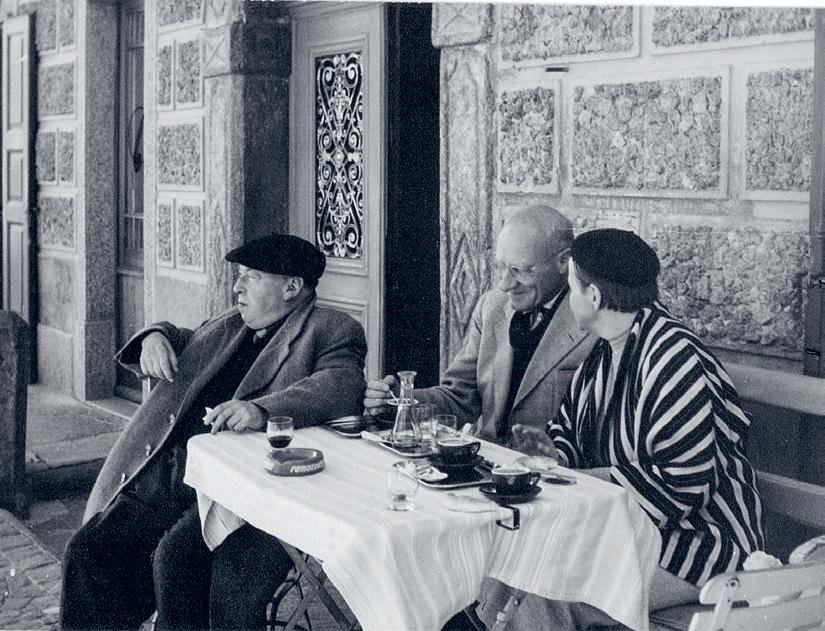

<2 Julius Bissier in seinem Atelier, Hagnau 1954, Museum Folkwang Essen, Inv. Nr. 911-79

3 Signatur des Keramikbildes »Jules Bissier / Bampi / 1956 «

4 und 5 Julius Bissier, Entwurf zum Freiburger Keramikbild, datiert 1.12.1955, Aquarell mit Bleistiftrasterung auf Vergé-Papier, Museum für Neue Kunst Freiburg, Inv. Nr. G 94/002 (heutiger und fotogra sch aufgehellter, möglicher Originalzustand)

Beide Künstler signierten das Bild eigenhändig. Auf der dunkelblauen, weit herabreichenden Form etwa in Bildmitte steht auf dem unteren mittleren Feld: »Jules Bissier / Bampi / 1956 « (Abb. 3). Eingeritzt und wie die ganze Form dunkel überglasiert, treten diese Schriftzüge optisch kaum in Erscheinung. Die ähnliche Größe der Namen mit der Jahreszahl spricht für das Selbstverständnis der beiden Künstler als gleichberechtigte Partner, wobei Bampi seinem Freund Bissier als Entwerfer selbstverständlich den Vortritt ließ.

Einen Firmenstempel von Bampis Keramikwerkstatt sucht man vergebens. Beide Künstler signierten die Arbeit als individuelles Kunstwerk. Bissier und Bampi, beide in Freiburg aufgewachsen, kannten sich seit den 1930 er Jahren, hatten sich immer wieder getro en und gegenseitig inspiriert. 5 Nach 1939 hielt sich Bissier, der die Ö entlichkeit scheute und nur noch heimlich malte, häu g über längere Zeit bei Bampi in dem kleinen Töpferort Kandern unweit der französischen und Schweizer Grenze auf. Gemeinsame Interessen hatten sie zusammengeführt und enge Freunde werden lassen.6 Sie p egten einen intensiven Austausch über Kunst und Keramik. Für 1942 bis in die 1950 er Jahre sind Keramikgefäße nachweisbar, die Bissier in der Bampi’schen Werkstatt entwickelte. Das Freiburger Keramikbild von 1956 war jedoch das erste und für Bissier einzige Großprojekt dieser Art und stellte für beide Künstler eine besondere Herausforderung dar.

Diesem Keramikbild liegt ein Entwurf Bissiers in Aquarelltechnik zugrunde, rechts unten signiert mit »1. 12. 55 / Julius Bissier« (Abb. 4–5 ). Das Blatt hat ein extrem langes und schmales Format. Die Breite ist 79,5 cm und weist beidseitig der Farbkomposition Leer ächen auf, die eigens angestückt wurden. In der Höhe misst der Entwurf 10,8 bis 11 cm. Au ällig ist, dass er am unteren Bildrand unregelmäßig beschnitten ist. Ein Bleistiftraster zeugt von der Vorbereitung für die maßstäbliche Vergrößerung des Entwurfs für die Wand. Anlässlich der Ausstellung zum Frühwerk Julius Bissiers 1994 übereignete dessen Tochter Dorothée (1926–2012) diesen Entwurf dem Museum für Neue Kunst in Freiburg, um ihn für die Stadt zu sichern7 und die Autorschaft Bissiers nachzuweisen.

Neue, bisher unverö entlichte Quellen belegen, wie eng Bissier die Umsetzung seines Entwurfs in Keramik begleitete. Im Oktober 1955 schrieb er an Edith Bülbring, Freundin der Familie Bissier,8 zu dem geplanten Projekt und dem enormen Aufwand, den er auf sich zukommen sah:

»Nach Neujahr geht eine neue Sisyphus-Arbeit los: ich soll mit meinem Töpferfreund zusammen in der Universität Freiburg endlich eine langgeplante Wand als Mosaik machen – eine Wand von 18,5× 2,6 meter. 9 Die Entwürfe stehen – wenn die Kommission nicht hineinquatscht. Ich werde wohl einige Wochen in Kandern (bei Base[l]) und noch einige in Freiburg sein müssen. Zunächst kommen die Kartons mit der mächtigen Vergrößerung um das fast 20 fache dran, dann werde ich selbst die Steine (keramische Platten) legen müssen, wobei mein Freund Bampi helfen wird.« 10

Freiburger Künstlers bewusst, der sich gezwungen gesehen hatte, 1939 seine Heimatstadt zu verlassen. Dass es bis 1956 dauerte, bis Bissier nach mehreren Anläufen tatsächlich ein Kunstwerk für die Universität realisieren konnte, geht auf Schwierigkeiten bei der Standortsuche zurück.

Inzwischen konnte der Berliner Maler Harry McLean (1908–1994) einige für ihn typische Mosaiken aus farbigen Glasscheiben ausführen: 1952 eine kleine gürliche Darstellung für den Hörsaal der Forstlichen Abteilung im Alten Universitätsgebäude53 und 1954 eine große, abstrakte Komposition über vier Stockwerke auf der Betonwand des Treppenhauses der neuen Anatomie. Horst Linde hatte den Meisterschüler von Adolf Strübe und Mitarbeiter des bekannten Kirchenarchitekten Otto Bartning über den Bau und die Ausstattung seiner Ludwigskirche und seiner Universitätskirche in Freiburg kennengelernt. 54

Im selben Jahr 1954 erwarb die Universität das Gemälde »Toter Vogel« von Georg Meistermann (1911–1990) und 14 Collagen unter Resopal mit Kindermotiven von HAP Grieshaber (1909–1981) für die Kinderklinik. 1955 kamen Plastiken hinzu wie die Plexiglasscheibe »Mensch« von Hans Theo

Baumann (1924–2016). 55 Auch abstrakte Stahlplastiken von Hans Uhlmann (1900–1975 ) und Erich Hauser (1930–2004) wurden erworben und das in einer Zeit, da die abstrakte Kunst im ö entlichen Raum noch äußerst kontrovers diskutiert wurde. Der sogenannte Darmstädter Kunststreit anlässlich der Ausstellung Kunst am Bau 1955 von Bernd Krimmel auf der Mathildenhöhe wirkte weit über die Region hinaus.

Größere Wandarbeiten entstanden 1954 als Gipsrelief, so die »Laborgeister« von Kurt Lehmann (1905–2000) auf ca. 3× 6,5 m im Dachgeschoss der Chemie I und der »Vogelzug« von Ernst Thomann (1910–2009) auf 3,25 × 7,10 m im Eingangsbereich der Theologie im Kollegiengebäude I. Auch Gemälde nahmen große Wand ächen ein, wie das 1956 datierte Scheibenbild des Kölner Malers Ernst Wilhelm Nay (1902–1968) von 2,55 × 6,55 m im Foyer des neuen Chemiegebäudes (Abb.21) oder noch 1962 das von Theodor Werner (1886–1969) von 0,9 ×6 m in der Halle des ersten Obergeschosses im Kollegiengebäude III.

Noch einmal eine Treppenhausgestaltung kam 1956 mit dem Glasbetonfenster von Georg Meistermann hinzu, die sich in der Radiologie über die

Nicht nur die Wiederaufbau-Architekten Horst Linde und Walter Müller und der Präsident des Kunstvereins Siegfried Bröse schätzten Bissier und Bampi außerordentlich. Bissier hatte auch im 1952 wiedergewählten Rektor der Universität, Prof. Dr. Sigurd Janssen (1891–1968), einen wichtigen Förderer im Freiburg der Nachkriegszeit. Im Jahr 1923 zur Habilitation an die Universität Freiburg gekommen, hatte Janssen dort seit Ende 1927 den Lehrstuhl für Pharmakologie innegehabt und, selbst aus einer Künstlerfamilie stammend, den Freiburger Maler bald kennengelernt.

Seit Beginn der 1920 er Jahre hatte Julius Bissier zahlreiche Freunde und Sammler unter Akademikern und vor allem Medizinern in Freiburg, gerade auch an der Universität. Dazu gehörten vor allem die Zoologen Otto August Mangold (1891–1962) und dessen Frau Hilde (1898–1924), die Bissier 1923 im Stil einer No-Maske portraitierte,69 sowie Kurt Ziegler (1887–1947 ), Direktor der Medizinischen Universitätspoliklinik.70 Letzterer war ein enger Freund des Sinologen Ernst Grosse (1862–1927 ), der Bissiers künstlerischen Werdegang bereits seit 1919 prägte,71 gerade auch was das Verständnis für die ostasiatische Keramik betri t. Durch die Fürsprache dieser Akademikerfreunde und zudem nanziell unterstützt von diesen,72 bekam Bissier zur Aufbesserung des Lebensunterhalts seiner kleinen Familie 1929 eine Stelle als akademischer Zeichenlehrer an der Universität,73 kurz nachdem er mit ersten Kunstpreisen in Deutschland ausgezeichnet worden war.74 Nach der Zerstörung seines Ateliers samt Kunstwerken im Juli 1934 durch Brand im Dachgeschoss der Universität war es Janssen, der Bissier unterstützte und ihm einen provisorischen Raum im Pharmakologischen Institut organisierte,75 sodass der Künstler noch bis zum Wintersemester 1935/36 Aktzeichnen unterrichten konnte.76 Der Wunsch nach einem o ziellen Unterrichtsraum blieb ihm versagt.77 Nach seinem Umzug 1939 nach Hagnau kündigte Bissier seine Anstellung als akademischer Zeichenlehrer in Freiburg.78

Auf gemeinsamen Reisen lernte man sich näher kennen. So nahm Janssen im März 1935 in seinem PKW das Ehepaar Bissier, das gerade seinen Sohn Ulrich (1926–1934) verloren hatte, und den gemeinsamen Freund Kurt Ziegler nach Italien mit. Über Mailand fuhr man nach Sestri Levante und entlang der Küste nach Etrurien mit dem Ziel, die etruskischen Gräber

kennenzulernen.79 Weitere Stationen waren Gubbio und Assisi,80 ehe Bissier alleine nach Rom weiterreiste. Eine zweite Italienreise führte 1937 über Florenz, Pisa und Lucca an die Riviera.81

Nach dem Krieg 1945 wurde Janssen zum ersten Rektor der kriegszerstörten Universität Freiburg gewählt, trat jedoch nach wenigen Monaten im Streit mit der französischen Militärregierung wieder zurück. In seine zweite Amtszeit 1952/53 fällt die intensive Werbung um Julius Bissier für eine künstlerische Arbeit zum Wiederaufbau der Universität, die bereits 1951, im Jahr von Bissiers erster Ausstellung nach 1945 in Freiburg, im Gespräch war.82

Am 4. Mai 1951 schrieb Bissier, er habe im Rohbau des Physikalischen Instituts das am Vortag in Auftrag gegebene Fresko direkt auf die große Wand von 8×3 m skizziert. Weiter heißt es: »Das Hauptthema bilden zwei

30 Julius Bissier, Bildplatte »Mutter und Kind«, 1924, Steingut, bemalt, 20 × 17 cm (27 × 21 cm mit Rahmen), signiert »J. H. Bissier / 1924«, Augustinermuseum Freiburg, Inv. Nr. K86/004

31 Modelle der Firma KERADENTA, Freiburg i. Br. 1923–1928, jeweils bezeichnet mit »Entwurf: J.H. Bissier«, Augustinermuseum Freiburg

Was die Keramik betri t, war Bissier 1923/24 künstlerischer Leiter einer kleinen Porzellanmanufaktur in Freiburg, der Porzellan- und Dentalwerke AG

KERADENTA . Anfangs schuf er individuelle Einzelstücke, wie beispielsweise die Maske von Hilde Mangold102 und die Bildplatten »Mutter mit Kind« (Abb.30) und »König Salomon«.103 In Kleinserien entstanden bis 1928 unterschiedliche Formtypen von Vasen, Schalen und Dosen mit mindestens 80 Dekoren, zu erschließen aus den Dekornummern der stets mit KERA -

DENTA FREIBURG i.Br. / ENTWURF / I. H. BISSIER bezeichneten Stücke, die in den letzten Jahren häu g im Kunsthandel auftauchten. Wie genau sich die Zusammenarbeit Bissiers mit der Firma gestaltete, ist nicht überliefert. Starke stilistische Unterschiede bei den Bildmotiven lassen jedoch vermuten, dass Bissiers Entwürfe zunehmend freier verwertet wurden.

Mitte der 1930 er Jahre traf Bissier in Richard Bampi einen Keramiker, mit dem er das Interesse an der chinesischen Song- und der japanischen

Teekeramik teilte. Mit dem in Freiburg lebenden Ethnologen und Ostasienexperten Ernst Grosse (1862–1927 ) war Bissier bereits 1919 einem Kenner des Zen-Buddhismus begegnet. Er hatte ihn in das Wesen der japanischen Kultur und insbesondere der Teekeramik eingeführt.104 Durch Bissier lernte Bampi die erlesene Sammlung Grosses in Freiburg kennen. Man befeuerte sich gegenseitig in seinen Interessen und unterstützte sich, vor allem auch in den schwierigen Kriegsjahren.

Bampi hatte noch 1939 ein modernes Chemielabor in seiner Werkstatt in Kandern einrichten können. Über Bezugsscheine für die Fertigung von Winterhilfswerk-Plaketten in enormer Stückzahl war er an Materialien und Rohsto e für die Entwicklung seiner neuen Steinzeuggefäße mit Feldspatglasuren gekommen, was Bissier interessierte. Außerdem hatte sich Oskar Schlemmer (1888–1943) nur 11 km entfernt von Kandern angesiedelt. Aus Furcht vor Nazi-Verfolgung war er 1937 mit seiner Familie aus dem grenznahen Eichberg unweit von Scha hausen in den Schwarzwald gezogen, nach Sehringen bei Badenweiler. 1941 kehrte die Familie dem einsamen Ort jedoch schon den Rücken. Bissier und Bampi hatten Oskar Schlemmer dort kaum angetro en, aber dessen Frau Tut, zu der sich eine lebenslange Freundschaft entwickelte.105

Bissier wohnte seit 1939 immer wieder einige Tage und Wochen bei Bampi. Bei ihm konnte er in diesen Kriegsjahren direkte Erfahrungen mit dem Töpferhandwerk sammeln, stellte ihm Bampi doch zeitweise sogar seinen Meisterdreher zur Verfügung. Im Oktober 1942 suchte Bissier nach eigenen Worten dem Dreher Gimbel »einen klaren Begri von Form beizubringen« und entwickelte mit ihm Vasen und ein Teeservice. Für eventuelle Verö entlichungen stellte er die Bedingung, diese Stücke mit »Form Bissier« und »Dekor und Ausführung Bampi« zu kennzeichnen, damit er einen Nachweis erbringen könne, dass er als Entwerfer über genügend Fähigkeiten verfüge.106 Gimbel dagegen verzweifelte häu g an den Wünschen des im Töpferhandwerk unerfahrenen Künstlers Julius Bissier. Für 1942 sind jedoch kleine, von Bampi und Bissier signierte, hochgebrannte Steinzeuggefäße mit Glasuren nachweisbar, die von der Zusammenarbeit beider und deren gegenseitiger Inspiration zeugen.107

Am 2 . November 1942 schrieb Bissier an seinen Freund Oskar Schlemmer über seinen Aufenthalt bei Bampi am 26 . Oktober:

»In Kandern hatte ich ein großes Erlebnis in der Töpferei Bampis. Ich wollte ihm einige neue Modelle mit Hilfe seines Drehers (W. Gimbel) machen und siehe da: es kam eine Kollektion von 25 Modellen mit völlig

»Mond« (2,2 × 7,5 m) (Abb.40), für das UNESCO -Gebäude in Paris erst 1958 realisiert.

Vor diesem Hintergrund ist das 1955/56 entstandene Keramikbild von Julius Bissier und Richard Bampi äußerst modern. Es bebildert keine Fassade und keine Kapellenwand, dient nicht zur Ausschmückung eines Gebäudes innen oder außen, sondern be ndet sich auf einer freistehenden Mauer und ist somit ein zweckfreies Kunstwerk wie die Keramikwände von Léger, Vasarely und Miró. Der Architekt Walter Müller wusste um das innovative Konzept seines Kollegen Villanueva in Caracas, der wie er selbst vom modernen Leitgedanken getragen war, einen Raum zu scha en, in dem Kunst und Architektur in einer »Synthese der Künste« harmonisch koexistieren. Auch Bissier und Bampi waren die aktuellen Arbeiten der genannten Künstler geläu g, zumal sie in den Freiburger Ausstellungen zu den französischen Künstlern der »Gegenwart« zwischen 1946 und 1948 präsent waren. Aufgrund der guten Kontakte von Kurt Martin und Maurice Jardot nach Paris hatte das 1946 gegründete Landesamt für Museen, Sammlungen, Ausstellungswesen die seinerzeit spektakulären Ausstellungen zu den Wandteppichen aus Aubusson sowie Malerei und Gra k aus Paris organisieren und durchführen können.121 Von Léger sah man 1949 in Freiburg 23 Gemälde. Mit einem Begleitprogramm suchte man möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen. Der Kunsthistoriker und Galerist Daniel-Henry Kahnweiler aus Paris hielt 1947 einen Vortrag.

Bissier hatte zu Léger einen besonderen Bezug. Nachdem er dessen Bilder bei Willi Baumeister gesehen hatte, setzte er sich bereits 1930 mit Légers Malerei auseinander.122 Dessen Keramikbilder und auch die Tapisserien dürften dazu beigetragen haben, dass auch Bissier sich in diesen Fachrichtungen betätigte, versprachen diese Aufträge doch einen erheblichen nanziellen Gewinn.

Bampi kannte sich bestens in der internationalen Keramikszene aus.123 Seine Publikationen seit 1947 124 machen deutlich, wie gut er mit der zeitgenössischen Keramik vertraut war und wie intensiv er sich mit dem Wesen keramischer Gestaltung und der Zukunft des Handwerks auseinandersetzte. Er kannte nicht zuletzt auch über seinen Freund, den Galeristen und Sammler Adriano Totti die aktuellen Entwicklungen in Südfrankreich und Italien, woher sein Vater stammte. In Italien schuf man jedoch weiterhin monumentale, gemalte Wandbilder in der Tradition der italienischen Majolika oder aber große freiplastische Reliefs. Bampi schätzte besonders die von Pietro Melandri in Faenza. Er war immer wieder in der Region unterwegs und mit seinen eigenen Keramiken seit 1951 auf der Triennale in Mailand, seit 1954 in Faenza und seit 1955 in Cannes präsent.125 Er wusste auch von Albisola, wo Asger Jorn Ende 1954 die »Internationale Begegnung mit Keramik« initiiert und großformatige Reliefs gescha en hatte.126 Dennoch geriet er nicht wie andere deutsche Künstler unter deren Ein uss, sondern entschied sich für einen Mosaikstil besonderer Prägung.

60 Keramikbild mit aufgespitzter Sockelzone (Fliesen links unten noch über Bodenniveau), September 1956

61 Keramikbild mit aufgespitzter Sockelzone (rechte Seite), September 1956

genau auf die unterschiedlichen Ebenen der Keramikstücke auf der Wand, ohne dass der geschlossene Eindruck beeinträchtigt werden durfte. Entgegen dem Originalbefund wollte man diesen Rauputz aber nicht bis zum Boden führen, sondern kam der modernen Anforderung eines etwa 15 cm hohen, glatten Sockels als Spritzschutz entgegen, der in der Putzfarbe gestrichen wurde, um den Gesamteindruck nicht zu stören (Abb.1, S.68–71 und S.84–85).

Was den Farbton des Putzes betri t, dessen »Blankweiß« von 1956 Bissiers Emp nden für die farbliche Balance seiner Komposition extrem störte, suchte man nach einer im Sinne des Künstlers adäquaten Lösung. Eine Tönung sollte die Wand nach Lisbeth Bissier159 in jedem Fall bekommen. Aber der zwischenzeitliche Gelbton der Putzwand, der sich möglicherweise am nachgedunkelten Entwurf orientiert hatte (Abb.4), schien nicht der richtige zu sein, führte Lisbeth Bissier nach den neuesten Erkenntnissen doch 1969 ein »Grau-Rosa« an. Deshalb wurde eigens noch einmal der Aquarellentwurf Bissiers von 1955 von Restauratoren und Kunstwissenschaftlern genau in Augenschein genommen und Folgendes festgestellt:

Die Komposition trägt im Hintergrund keine tonige Lasur, wie sie etwa für Bissiers Miniaturen typisch ist. Die ursprüngliche Hintergrundfarbe war die Papierfarbe. Die heutige dunkle Tönung des Papiers geht auf Rückstände eines Klebsto s zurück, mit dem das Blatt für die Wandprojektion auf einem Träger (Glasplatte?) xiert worden war. Nur bei den Überschneidungen der seitlich angestückten Papierenden ist die ursprüngliche Papierfarbe noch zu erkennen, wobei leichte Farbveränderungen durch den Alterungsprozess des Papiers eingeräumt werden müssen.160 Überträgt man diesen Farbton der

62 Erhöhtes Bodenniveau, ca.1970–2018

63 Blaue Linie zum erneut erhöhten Bodenniveau, 07.04.2022

überlappenden Papierstücke fototechnisch auf die gesamte Fläche des Entwurfs und lenkt diesen Farbton ins Graurosa (Abb.5), bekommt man eine Ahnung von den ursprünglichen Farben des Aquarells, ihrer hellen Leichtigkeit und Bissiers Emp nden für Farbharmonien. Da jedoch eine eindeutige Interpretation der ursprünglichen Papierfarbe und der von Julius Bissier gewünschten Wandfarbe nicht möglich ist, entschied man sich – aufgrund der neuesten Erkenntnisse und einer stimmigen Gesamterscheinung von Wandbild und umgebendem Raum – für einen Spritzputz mit hellbräunlichgräulicher Eigenfarbe.161 Was die Keramik iesen selbst betri t, mussten nur wenige Reparaturen vorgenommen werden. Alte Reparaturen wurden meist belassen, nur o ene Glasurabsplitterungen geschlossen und retuschiert.

Zur Hervorhebung des Kunstwerks und als optischen Abstandhalter entschied man sich nebst einem 15 cm breitem Streifen aus grauem Basaltsplit als Drainage für einen 1,13 m breiten Fußweg aus unregelmäßigen Polygonalplatten in rotem Sandstein in Anlehnung an den Bodenbelag von 1956 (Abb. 11). Infolge der Erneuerung der Deckenisolierung der Tiefgarage unter dem Hof und der Notwendigkeit eines Gefälles zur Entwässerung des Hofes ergab sich 2022 erneut eine Veränderung des Bodenniveaus zum Wandbild, wiederum sichtbar an den beiden dunkelblauen Fliesen links unten (Abb.62, 63). Von ursprünglich 2,58 m Höhe bleiben heute noch 2,31 bis 2,38 m über dem Plattenweg – ein Unterschied von 20 bis 27 cm, der eine nicht unerhebliche Veränderung der Bildproportionen mit sich bringt, auch wenn der Splitstreifen direkt vor dem Bild dasselbe ein paar Zentimeter mehr aus dem Boden schauen lässt. O ensichtlich ist, dass diese Beschneidung dem