PETRA HESSE / LENA HOPPE (HG.)

PETRA HESSE / LENA HOPPE (HG.)

Lynda Benglis

Pierrette Bloch

Barbara Bloom

Katinka Bock

Louise Bourgeois

Helen Britton

Barbara Chase-Riboud

Claudia Comte

Sheila Concari

Sonia Delaunay-Terk

Nathalia Edenmont

Aube Elléouët

Claire Falkenstein

Ruth Francken

Marcia Grostein

Jenny Holzer

Rebecca Horn

Annabelle d’Huart

Leiko Ikemura

Margit Jäschke

Jacqueline de Jong

Alicja Kwade

Claude Lalanne

Liliane Lijn

Rita McBride

Blanca Muñoz

Brigitte NaHoN

E. R. Nele

Louise Nevelson

Michele Oka Doner

Yoko Ono

Meret Oppenheim

Françoise Pétrovitch

Armelle de Sainte Marie

Niki de Saint Phalle

Elodie Seguin

Maïlys Seydoux-Dumas

Kiki Smith

Sophie Taeuber-Arp

Dorothea Tanning

Rosemarie Trockel

Paloma Varga Weisz

Sophia Vari

Joana Vasconcelos

Zhou Yiyan

Preface and Acknowledgements / Petra Hesse and Lena Hoppe

Von Louise Bourgeois bis Yoko Ono Schmuck von Künstlerinnen 142 Bildnachweise

From Louise Bourgeois to Yoko Ono Jewellery by Female Artists

Seit mehr als einem Jahrhundert greifen Künstlerinnen auf das Medium Schmuck zurück, um komplexe künstlerische Ideen zum Ausdruck zu bringen. Durch seine Nähe zum Körper, seine taktile Beschaffenheit und performative Qualität widersetzt sich der Schmuck der Beschränkung auf tradierte white cube-Präsentationsformen. Zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre pendelnd, reist er am Handgelenk, Hals oder Brustbein um die Welt — er wird getragen und gesehen, er ist zugleich persönlich und performativ. Als materiell verankerte und gleichzeitig symbolisch aufgeladene Form steht Schmuck für eine vielschichtige Kulturgeschichte, die ihn zu einem kraftvollen Medium macht, um Identität, Verkörperung und Selbstinszenierung zu befragen.

Schmuck als Kunstform:

Historischer Kontext und Symbolik

Obwohl Schmuck zu den ältesten Kunstformen der Menschheit zählt, ist das Konzept des Künstler*innenschmucks — als bewusster, selbstreflexiver künstlerischer Akt — eindeutig der Moderne zuzuordnen.1 In den hierarchischen Strukturen der Kunstwelt wurde Schmuck lange Zeit marginalisiert, auf das Dekorative und Feminine reduziert und gegenüber der ‚ernsten’ Kunst als nebensächlich abgetan. Die fest verankerte Trennung zwischen Kunst und Handwerk — ein System, das Malerei und Bildhauerei der Kunst zuordnete, Schmuck jedoch als bloßes Handwerk kategorisierte — trug wesentlich zu dieser Marginalisierung bei.

Bis zum späten 19. Jahrhundert beschäftigten sich nur wenige Künstler*innen intensiv mit Schmuckgestaltung. Die moderne Auffassung von Schmuck als Kunstform entstand parallel zu Reform-Bewegungen, die die Trennung zwischen Kunst und Handwerk aufheben wollten — darunter die Arts and Crafts Bewegung, der Jugendstil, das Bauhaus, der katalanische Modernisme, die österreichischungarische Sezession und der italienische LibertyStil.2 Anfang des 20. Jahrhunderts begannen Künstler*innen des Surrealismus — darunter Marcel Duchamp, Salvador Dalí und Meret Oppenheim — die Körpernähe des Schmucks und seinen hybriden Status als zugleich Schmuckstück und autonomes Kunstobjekt zu nutzen. Darüber hinaus entwickel-

ten Künstler*innen wie Alexander Calder und später jene der Pop- und Op-Art — von Roy Lichtenstein bis Niki de Saint Phalle — im Laufe des Jahrhunderts das Konzept von Schmuck als tragbare Skulptur, indem sie die formalen und konzeptuellen Eigenschaften ihrer großformatigen Werke auf eine tragbare Dimension verdichteten. So wurde Schmuck als Erweiterung der künstlerischen Praxis neu definiert: als Medium, durch das die Bildsprache der Künstler*innen miniaturisiert, verkörpert und verbreitet werden konnte.

Der Beitrag von Künstlerinnen zu dieser Neudefinition wurde in der Kunstgeschichte lange Zeit unterschätzt. In diesem Kontext gilt die französische

1

Jacqueline

mit einer Keramik-

For over a century, women artists have used jewellery to articulate complex artistic ideas. Intimate in scale, tactile in nature and animated by the body, jewellery resists confinement to the white cube. It travels through the world on the wrist, the throat, the breastbone, moving between public and private, worn and seen, personal and performative. At once materially grounded and symbolically charged, it carries a layered cultural history that makes it a potent medium for interrogating identity, embodiment and the politics of the self.

Despite jewellery’s status as one of humanity’s earliest art forms, the concept of art jewellery — jewellery conceived as a deliberate, self-reflexive artistic act — is distinctly modern.1 Jewellery has long been marginalised within the hierarchies of the art world, relegated to the decorative and the feminine and dismissed as peripheral to the domain of ‘serious’ art. The entrenched division between art and craft — a structure that aligned painting and sculpture with the former while confining jewellery to the latter — reinforced this marginality.

1911—2010, born in Paris (France), lived and worked in Paris (France) and New York (USA)

1911—2010, geb. in Paris (Frankreich), lebte und arbeitete ebenda und in New York (USA)

Die französisch-US-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois erlangte vor allem mit ihren seit den späten 1990er Jahren geschaffenen, teilweise monumentalen Spinnen-Skulpturen internationale Beachtung. Nachdem sie sich in ihrem künstlerischen Schaffen zunächst der Malerei und Druckgrafik widmete, wandte sie sich in den 1940er Jahren der Bildhauerei zu. Sie selbst charakterisierte ihre Arbeit mit dem Begriff der „emotionalen Abstraktion“, da ihre Werke von tief traumatischen Kindheitserfahrungen und starken Emotionen geprägt sind. Mit ihren Werken thematisierte sie das Patriarchat, Sexualität sowie die komplexen Gefühle rund um Mutterschaft, Weiblichkeit und die gesellschaftlichen Erwartungen, die damit in Zusammenhang stehen. Dies veranschaulichen auch ihre Schmuckarbeiten:

Das Collier „Barre de métal“, das an eine Halsfessel erinnert, symbolisiert die Gefangenschaft von Frauen, die Erstickung in der häuslichen Enge und die Angst vor der sexuellen Affäre ihres Vaters. Die erste Ausführung des Colliers fertigte die Künstlerin nach einer 1948 entstandenen Zeichenvorlage für sich selbst. 1999 entwickelte sie in Zusammenarbeit mit dem spanischen Goldschmied und Designer Chus Burés (geb. 1956) eine limitierte Auflage des Reifs, der als Zusatz eine Kette mit großen Kristallen erhielt. Diese wurde in eins der fünf Löcher am vorderen Steg eingehängt, die im ursprünglichen Entwurf für die Befestigung von Schnüren vorgesehen waren (Abb. 3, S. 16).

Die Frage nach dem Motiv der Spinne beantwortete die Künstlerin mit den Worten: „Because my best friend was my mother and she was deliberate, clever, patient, soothing, reasonable, dainty, subtle, indispensable, neat, and useful as a spider.“ Wie die monumentalen Skulpturen symbolisiert die Brosche die emotionale Verbindung zu ihrer Mutter. Die Spinne repräsentierte für Bourgeois eine mächtige und zugleich fürsorgliche Präsenz, die sowohl Schutz bietet als auch eine gewisse Bedrohlichkeit in sich tragen kann. LH

The French-American artist Louise Bourgeois gained international recognition primarily for her spider sculptures, some of these in monumental formats, which she began creating in the late 1990s. After initially focusing on painting and graphic design, she turned to sculpture in the 1940s. She described her work as ‘emotional abstraction’ because her pieces were deeply influenced by traumatic childhood experiences and intense emotions. In her work, she explores themes such as patriarchy, sexuality and the complex feelings surrounding motherhood, femininity and the social expectations associated with them. These themes are also reflected in her jewellery: the Barre de métal neckpiece, which is reminiscent of a neck shackle, symbolises the oppression of women, the suffocating confines of the home and the fear surrounding her father’s sexual affair. Bourgeois made the first version of the neckpiece for herself, based on a drawing from 1948. In 1999, she collaborated with Spanish goldsmith and designer Chus Burés (born 1956) to develop a limited edition of the neckpiece, which featured an additional chain with large crystals. This could be attached to one of the five holes in the lower bar, which, in the original design, were intended for attaching strings (Fig. 3, p. 16). When asked about the spider motif, Bourgeois responded, ‘because my best friend was my mother and she was deliberate, clever, patient, soothing, reasonable, dainty, subtle, indispensable, neat, and useful as a spider’. Like the monumental sculptures, the brooch symbolised her emotional connection to her mother. For Bourgeois, the spider represented a powerful yet nurturing presence, protective but also capable of evoking a certain menace. LH

Geb. 1966 in Lithgow (Australien), lebt und arbeitet in München (Deutschland)

Ein Arbeitsschwerpunkt von Helen Britton ist die Schmuckkunst. Gleichzeitig ist sie multidisziplinär als Malerin, Bildhauerin, Zeichnerin, Foto- und Installationskünstlerin tätig. Die verschiedenen Disziplinen verschränken sich in Brittons Werk. So fokussieren beispielsweise ihre verdichteten, mit klaren Linien umrissenen Zeichnungen wie Piktogramme oder persönliche Ikonen die Themen, die die Künstlerin für ihre Schmuckarbeiten aufgreift. In der Schmuckkunst verarbeitet Helen Britton Metall, Glas und Steine sowie Kunststoffe und Muscheln, die sie teilweise zu Halbfertigwaren der Schmuckindustrie und zu Fundstücken von Flohmärkten oder aus ihrem eigenen Archiv in Bezug setzt. So entstehen symbolisch aufgeladene, bildgewaltig-skulpturale Objekte, die Erinnerungen, Gefühle und Assoziationen auslösen: „Couriosity, Sentimentality, Compassion, Empathy. Recognition of continuum of human inventiveness and creativity. It’s all about the great cornucopia of jewellery.“ PH

Born 1966 in Lithgow (Australia), lives and works in Munich (Germany)

One of Helen Britton’s main areas of work is jewellery art. At the same time, she works across multiple fields, including painting, sculpture, drawing, photography and installation. These various disciplines are interwoven in her work. For example, her drawings, which like pictograms or personal icons are defined by clear outlines, focus on the themes that she explores in her jewellery.

In her jewellery, Helen Britton works with metal, glass and stones as well as with plastics and shells, some of which she combines with semi-finished products from the jewellery industry and with found objects from flea markets or her own archive. This results in symbolically charged, visually striking sculptural objects that evoke memories, feelings and associations: ‘Couriosity, Sentimentality, Compassion, Empathy. Recognition of continuum of human inventiveness and creativity. It’s all about the great cornucopia of jewellery.’ PH

Geb. 1983 in Grancy (Schweiz), lebt und arbeitet in der Nähe von Basel (Schweiz)

Die minimalistischen, oft ortsgebundenen Installationen, Skulpturen oder großformatigen Wandmalereien von Claudia Comte sind beeinflusst durch ihr Interesse an der Erforschung der Geschichte und dem Gedächtnis biomorpher Formen. Deutlich wird diese spielerische und dynamische Auseinandersetzung durch die sowohl an traditionellen Handwerkstechniken sowie industriellen und maschinellen Verfahren orientierte Arbeitspraxis der Künstlerin und der Aufnahme von spezifischen organischen Mustern und morphologischen Elementen.

Das Collier „CC, The Necklace“ ist aus zwei antiken, halbkreisförmig geschnittenen und polierten Mammutknochen gearbeitet, die Comte während eines Artist in Residence-Aufenthaltes in Sibirien entdeckt hat. PH

Born 1983 in Grancy (Switzerland), lives and works near Basel (Switzerland)

Claudia Comte’s minimalist, often site-specific installations, sculptures and large-scale wall paintings are influenced by her interest in exploring history and in the memory of biomorphic forms. This playful and dynamic approach is evident in her working methods — which draw on traditional craft techniques as well as on industrial and mechanical processes — and in her use of specific organic patterns and morphological elements.

The neckpiece CC, The Necklace is made from two antique, semicircular cut and polished mammoth bones that Comte discovered during an artist-inresidence stay in Siberia. PH

1885—1979, geb. in Gradižsk (Russland, heute Hradysk/Ukraine), lebte und arbeitete in Spanien, Portugal und hauptsächlich in Paris (Frankreich)

Die in der heutigen Ukraine geborene französische Künstlerin Sonia Delaunay-Terk ist eine Schlüsselfigur der Pariser Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Ihrem Ehemann Robert Delaunay (1885—1941) begründete sie den Orphismus — eine Kunstbewegung, die aus dem Kubismus und dem Fauvismus hervorging und einen entscheidenden Schritt zur Abstraktion darstellte, indem Farben und Formen als universelle Sprache genutzt wurden, um Emotionen und Dynamik zu vermitteln. In ihren Entwürfen verband Sonia Delaunay-Terk die Stilmittel des Orphismus mit Prinzipien des Simultanismus wie der gleichzeitigen Wiedergabe von Raum und Zeit, um lebendige und kraftvolle Kompositionen zu schaffen, in denen sich zudem Einflüsse russischer Volkskunst finden lassen. Diese übertrug Delaunay-Terk aus der Malerei auf die Gestaltung von Textilien, Mode, Räumen und Alltagsgegenständen und prägte damit die französische Mode der 1920er Jahre.

Für die Pariser Galerie Artcurial entwarf Sonia Delaunay-Terk zwei Anhänger-Broschen: Die Komposition „Abstraction“ aus kreisförmig angeordneten, farbigen Segmenten sowie die Arbeit „Flamenco“, die auf einen in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Goldschmied Gian Carlo Montebello (1941—2020) entstandenen Entwurf aus dem Jahr 1977 zurückgeht, der wiederum auf einer Gouache Delaunay-Terks von 1923 mit dem Titel „Danse: Rythme sans fin“ basiert.

LH

1885—1979, born in Gradižsk (Russia, today Hradysk, Ukraine), lived and worked in in Spain and Portugal, mainly in Paris (France)

Born in today’s Ukraine, French artist Sonia DelaunayTerk was a key figure in the Parisian avant-garde of the early twentieth century. Together with her husband Robert Delaunay (1885—1941), she founded Orphism, an art movement that evolved from Cubism and Fauvism and marked a significant shift towards abstraction by employing colours and shapes as a universal language to convey emotions and dynamism. In her work, Delaunay-Terk combined the stylistic elements of Orphism with principles of Simultanism — such as the concurrent representation of space and time — to create vibrant and powerful compositions that also reveal influences from Russian folk art. She transferred this visual vocabulary from painting to the design of textiles, fashion, interiors and everyday objects, thereby shaping French fashion in the 1920s. For the Parisian gallery Artcurial, Delaunay-Terk designed two pendant brooches: Abstraction, composed of coloured segments arranged in a circle, and Flamenco, based on a 1977 design created in collaboration with the Milanese goldsmith Gian Carlo Montebello. The latter was itself inspired by DelaunayTerk’s 1923 gouache Danse: Rythme sans fin. LH

1944—2024, geb. in Michelstadt (Deutschland), lebte und arbeitete in Berlin (Deutschland), New York (USA), Paris (Frankreich) und zuletzt im Odenwald (Deutschland)

Die deutsche Konzept- und Performancekünstlerin Rebecca Horn gehört international zu den bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Im Zentrum ihrer Arbeit steht der Mensch im Spannungsfeld von Körper und Psyche sowie die Verbindung von Körper, Bewegung und Raum, was sich zum Beispiel durch ihre Körpermodifikationsprojekte und kinetischen Arbeiten ausdrückt. Ein zentrales Motiv in ihrem Werk ist die Spirale, die für Wachstum, Entwicklung und zyklische Prozesse steht und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft sowie die unendliche Bewegung des Lebens symbolisiert. Das Motiv findet sich auch in dem als Gürtel und Halsschmuck gefassten Ammoniten, der in Zusammenarbeit mit der Goldschmiedin Luisa del Valle entstanden ist. Das Schmuckobjekt gehört zur Werkserie „Medusa“, die del Valle in antiken etruskischen Goldschmiedetechniken umsetzte. Die mythologische Figur steht unter anderem für Verwandlung, Macht und die weibliche Urkraft. Horn interpretiert dieses Motiv neu, indem sie die Medusa als Symbol für Transformation und die Kraft der Selbstverwandlung einsetzt. LH

1944—2024, born in Michelstadt (Germany), lived and worked in Berlin (Germany), New York (USA), Paris (France) and, lastly, Odenwald (Germany)

The German Conceptual and performance artist Rebecca Horn is regarded internationally as one of the most significant contemporary artists. At the heart of her work is the human being — explored through the dynamic interplay of body and psyche — and the relationship between the body, movement and space. These themes are expressed, for instance, in her body modification projects and kinetic sculptures.

A central motif of her oeuvre is the spiral, a symbol of growth, development and cyclical processes. It represents the connection between past and future and the infinite motion of life. This motif also appears in the ammonites which are set as part of a belt or a necklace and created in collaboration with goldsmith Luisa del Valle. The piece belongs to the Medusa series, which del Valle crafted using ancient Etruscan goldsmithing techniques.

The mythological figure of Medusa is associated with transformation, power and primal feminine energy. Horn reinterprets this motif, presenting Medusa as a symbol of metamorphosis and the empowering force of self-transformation. LH

Geb. in Tsu (Japan), lebt und arbeitet in Berlin (Deutschland)

Das umfassende Gesamtwerk von Leiko Ikemura ist gekennzeichnet durch eine Synthese der westlichen und japanischen Kultur, die durch eine Verschmelzung der europäischen Kunstgeschichte mit der traditionellen japanischen Bild- und Formensprache zum Ausdruck kommt. Leiko Ikemura beschreibt die „Imagination als stärkste Kraft“ ihrer Kunst. Sie schafft in ihren Werken unendlich erscheinende Bildräume bzw. kosmische Landschaften und nicht eindeutig definierte Körper, die die Gestalt von archaischen oder märchenhaften Hybridwesen annehmen können. Ein immer wiederkehrendes Thema, vor allem in den Skulpturen Ikemuras, ist die Figur des Hasen (jap. usagi) in Verbindung mit den Bildmotiven der Bodhisattva-Wesen des Buddhismus und der Ikonografie der christlichen Barmherzigkeit, wie z. B. der Schutzmantelmadonna. Wie die „Usagi“-Skulpturen im Monumental- oder Miniaturformat zeigen die Ringe und die Broschen in wenigen Details ausgearbeitete Gesichtszüge und aufrechtstehende Hasenohren. PH

Born in Tsu (Japan), lives and works in Berlin (Germany)

Leiko Ikemura’s comprehensive oeuvre is characterised by a synthesis of Western and Japanese culture, expressed through a fusion of European art history with traditional Japanese imagery and aesthetics. Ikemura describes the ‘imagination as the strongest force’ in her art. In her works, she creates seemingly infinite pictorial spaces or cosmic landscapes and ambiguously defined bodies that can take on the form of archaic or fairy-tale hybrid beings.

A recurring theme, especially in Ikemura’s sculptures, is the figure of the hare (Japanese: usagi) in connection with motifs of Buddhist bodhisattva beings and the iconography of Christian compassion, such as the Virgin of Mercy. Like her Usagi sculptures in monumental or miniature format, the two rings and the brooch display facial features and upright hare ears rendered in a minimum of details. PH

LEIKO IKEMURA: „Usagi Ring“ / 2016—2019 / Offene Edition / Silber / 3 × 2,2 × 3 cm / Dauerleihgabe der MAKK-Förderstiftung; 2025, finanziell gefördert durch Gaby von Oppenheim, Köln; FS 180 ―――― Usagi finger ring / 2016—2019 / Open edition / Silver / 3 × 2.2 × 3 cm / On permanent loan from the MAKK Förderstiftung, 2025, sponsored by Gaby von Oppenheim, Cologne; FS 180

LEIKO IKEMURA: „Usagi Ring“ / 2016—2019 / Offene Edition / Bronze / 3,2 × 2,2 × 3,2 cm / Leihgabe Privatbesitz, Köln ―――― Usagi finger ring / 2016—2019 / Open edition / Bronze / 3.2 × 2.2 × 3.2 cm / Courtesy of private collection, Cologne

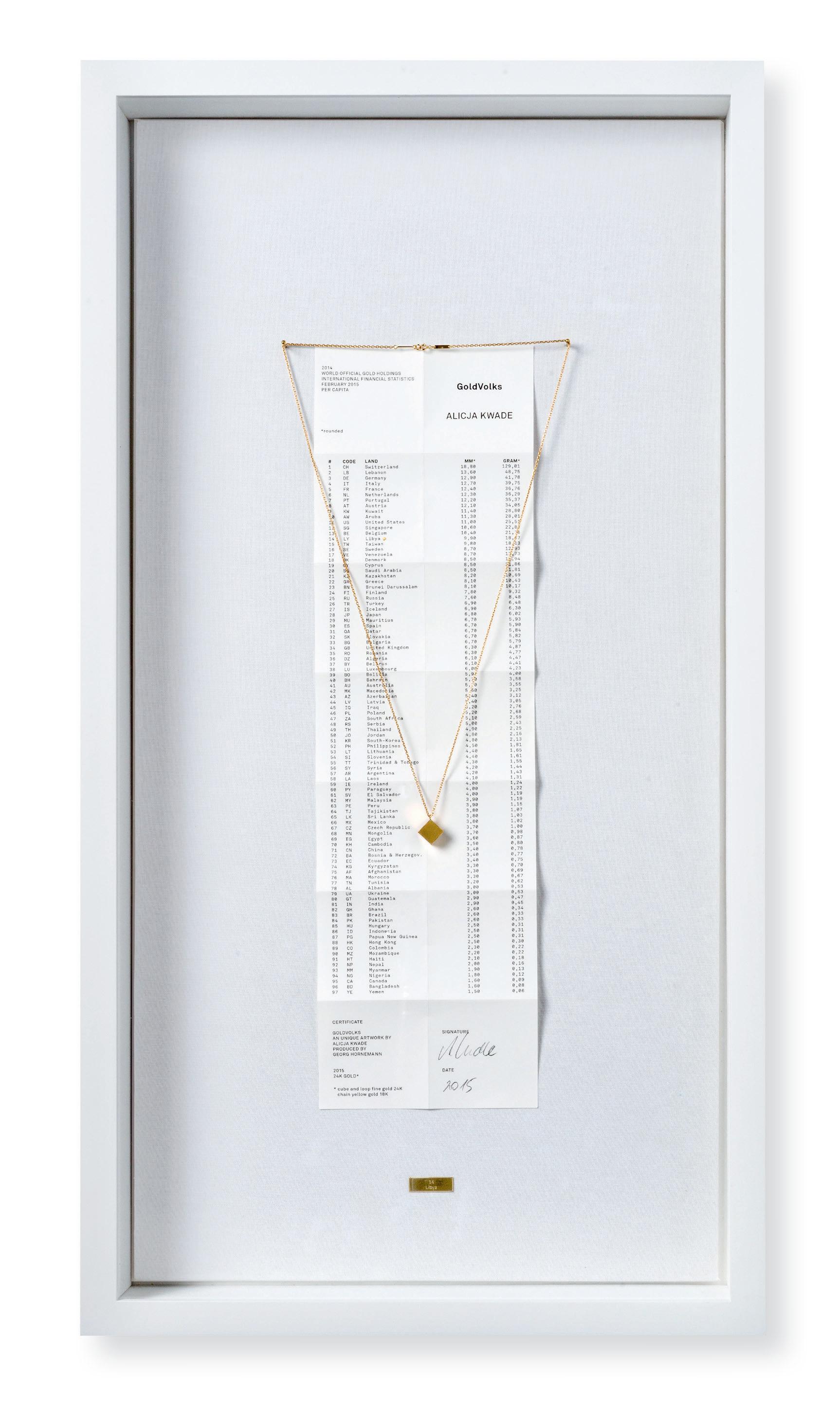

ALICJA KWADE: Halskette „GoldVolks“ (Libyen) / 2015 / Art Collaboration mit Georg Hornemann; Unikat (Nr. 14) aus einer Reihe von 97 Unikaten / Anhänger: Gold (999/-) / Anhänger: 0,99 × 0,99 × 0,99 cm / Leihgabe Alicja Kwade, Berlin & Georg Hornemann, Düsseldorf ―――― Necklace GoldVolks (Libya) / 2015 / Art collaboration with Georg Hornemann; one-off piece (No. 14) from a series of ninety-seven one-off pieces / Pendant: gold (999/-) / Pendant: 0.99 × 0.99 × 0.99 cm / Courtesy of Alicja Kwade, Berlin, & Georg Hornemann, Düsseldorf

Geb. 1979 in Kattowitz (Polen), lebt und arbeitet in Berlin (Deutschland)

Alicja Kwade arbeitet interdisziplinär als Bildhauerin, Installations-, Foto- und Videokünstlerin. Sie erforscht wissenschaftliche und philosophische Aspekte unserer Lebenswirklichkeit sowie soziale Strukturen, bricht diese auf und hinterfragt sie. Ihre künstlerische Arbeitspraxis ist geprägt durch das Prinzip der Reflexion, Wiederholung und De- bzw. Rekonstruktion von Alltagsgegenständen oder Materialien, was immer wieder eine Transformation ins Absurde oder Humorvolle verursachen kann.

Mit der Edition „GoldVolks“ bezieht sich Kwade auf die weltweiten Goldreserven, die Nationen als Absicherung in Krisenzeiten oder als Risikoausgleich bei Schwankungen des US-Dollars dienen. Von insgesamt 97 Staaten ist der Umfang der nationalen Goldreserven bekannt. Aus diesen Summen hat sie jeweils das Gewicht pro Einwohner*in errechnet. Darauf basierend wurden 97 unterschiedlich große Goldwürfel gegossen. An der Kette als Anhänger getragen ‚schmücken‘ sich die Träger*innen also symbolisch mit einem realen Pro Kopf-Goldwert einer bestimmten Nation.

Bei dem Anhänger „Das goldene Näschen“ handelt es sich um eine 1:1-Abformung der Nase eines acht Monate alten Babys. Mit der Edition unterstützt Alicja Kwade das Waisenhaus-Projekt „Atoké“ in Benin. PH

Born 1979 in Katowice (Poland), lives and works in Berlin (Germany)

Alicja Kwade is an interdisciplinary artist working across sculpture, installation, photography and video. She explores scientific and philosophical aspects of everyday life and social structures, breaking them down and critically examining them. Her artistic practice is characterised by principles of reflection, repetition and the de- or reconstruction of everyday objects or materials, which can often result in transformations that verge on the absurd or humorous. With the edition GoldVolks, Kwade references the global gold reserves held by nations as a safeguard in times of crisis or to offset risks associated with fluctuations in the US dollar. The size of national gold reserves is publicly known for ninety-seven countries. From these figures she calculated the per capita weight of gold for each population. Based on this data, ninety-seven gold cubes of varying sizes were cast. Worn as a pendant on a chain, the wearer symbolically ‘adorns’ themselves with the real per capita gold value of a given nation.

The pendant Das Goldene Näschen is a 1:1 cast of an eight-month-old baby’s nose. Proceeds from this edition support the Atoké orphanage project in Benin. PH

ALICJA KWADE: Halskette „Das Goldene Näschen“ / 2021 / Art Collaboration mit Georg Hornemann (17/99) / Gold / 2,4 × 2,3 × 1,3 cm / Leihgabe Alicja Kwade, Berlin & Georg Hornemann, Düsseldorf ―――― Necklace Das Goldene Näschen / 2021 / Art collaboration with Georg Hornemann (17/99) / Gold / 2.4 × 2.3 × 1.3 cm / Courtesy of Alicja Kwade, Berlin, & Georg Hornemann, Düsseldorf

Geb. 1933 in der Präfektur Tokio (Japan), lebt und arbeitet in New York (USA)

Zu den wichtigsten Wegbereiterinnen der Performance- und Konzeptkunst sowie internationalen Fluxus-Bewegung gehört unbestritten die japanische Künstlerin Yoko Ono. Ihr umfassendes Lebenswerk dokumentiert die multimediale Vielseitigkeit und den radikalen Ansatz Yoko Onos als experimentelle Künstlerin, Musikerin, Komponistin, Filmemacherin sowie als Friedens- und Menschenrechtsaktivistin. Der 2004 geschaffene Fingerring „Imagine Peace“ stellt bewusst Bezüge zu Yoko Onos und John Lennons (1940—1980) Engagement für den Frieden her sowie zu dem 1971 veröffentlichten Song „Imagine“, der bis heute als Hymne der Friedensbewegung gilt. Dementsprechend ist der Ringkopf in Form einer VinylSingle gestaltet. Über die Funktion als Schmuckobjekt hinaus ist der Ring eine Einladung zum Frieden. PH

Born 1933 in Tokyo Prefecture (Japan), lives and works in New York (USA)

The Japanese artist Yoko Ono is undoubtedly one of the most outstanding pioneers of the conceptual art, performance, and part of the international Fluxus movement. Yoko Ono’s extensive life work is a document of her multimedia versatility and radical approach as an experimental artist, musician, composer, filmmaker and peace and human rights activist. The Imagine Peace finger ring, created in 2004, consciously references Yoko Ono and John Lennon’s (1940—1980) commitment to peace and to their song Imagine, which was released in 1971 and is still considered an anthem of the peace movement today. Accordingly, the ‘gem’ of the ring is designed in the shape of a single vinyl disc. In addition to its function as a piece of jewellery, the ring is an invitation to peace. PH

1913—2002, geb. in Berlin (Deutschland), lebte und arbeitete in Paris (Frankreich) und in der Schweiz

Die interdisziplinär tätige Schweizer Künstlerin Meret Oppenheim ging 1932 nach Paris, wo sie sich der männlich dominierten Surrealistischen Bewegung anschloss und zu ihrer Muse, aber auch zu einer ihrer Schlüsselfiguren wurde. Inspiriert von den Gedanken Carl Gustav Jungs (1875—1961) und Sigmund Freuds (1856—1939) besteht ihr Werk aus unerwarteten, humorvollen und zugleich tiefsinnigen Nebeneinanderstellungen sowie unüblichen Kombinationen von Dingen.

Ab 1934 fertigte Oppenheim Entwürfe für surrealen Schmuck und Modeaccessoires, von denen jedoch nur ein einziger zu ihrer Lebzeit produziert wurde: 1936 ließ die Modeschöpferin Elsa Schiapparelli (1890—1973) mit Fell bezogene Ringe und Armreifen anfertigen und nahm diese in ihre Winterkollektion auf. Der Pelzarmreif, den Oppenheim persönlich trug, soll sie im Gespräch mit Pablo Picasso (1881—1973) zu ihrer aus einer mit Pelz überzogenen Tasse, Untertasse und Teelöffel bestehenden Arbeit „Le déjeuner en fourrure“ inspiriert haben. Das Werk wurde 1937 als erste Arbeit einer Frau überhaupt vom Museum of Modern Art in New York angekauft, was Oppenheim in jungen Jahren zu einer Ikone der Kunstwelt werden ließ.

Andere Schmuckentwürfe der Künstlerin wurden erst postum umgesetzt und erschienen als kleine Editionen. LH

1913—2002, born in Berlin (Germany), lived and worked in Paris (France) and Switzerland

The interdisciplinary Swiss artist Meret Oppenheim moved to Paris in 1932, where she joined the male-dominated Surrealist movement and became both its muse and one of its key figures. Inspired by the ideas of Carl Gustav Jung (1875—1961) and Sigmund Freud (1856—1939), her work features unexpected, humorous yet profound juxtapositions of objects as well as unconventional combinations. From 1934 onwards, Oppenheim developed designs for Surrealist jewellery and fashion accessories, but only one piece was produced during her lifetime: in 1936, fashion designer Elsa Schiapparelli (1890— 1973) commissioned fur-covered rings and bangles, which were included in her Winter collection. The fur bangle, which Oppenheim wore herself, is said to have inspired her — during a conversation with Pablo Picasso (1881—1973) — to create her work Le déjeuner en fourrure, consisting of a fur-covered cup, saucer and teaspoon. The piece was purchased by the Museum of Modern Art in New York in 1937, becoming the first ever work by a woman to be acquired by the museum and establishing Oppenheim as an icon of the art world at a young age.

Other jewellery designs by the artist were only realised posthumously, in limited editions. LH

1930—2002, geb. in Paris (Frankreich), lebte und arbeitete unter anderem in Paris und Soissy (Frankreich), Garavicchio (Italien) und La Jolla, Kalifornien (USA)

Das multimediale Werk der Künstlerin Niki de Saint Phalle ist von ihrer aristokratischen Erziehung, dem sexuellen Missbrauch, den sie durch ihren Vater erlitt, und der Genesung von einem Nervenzusammenbruch geprägt, in dessen Zusammenhang sie Kunst als Therapie- und Ausdrucksform für sich entdeckte. Als Mitbegründerin des Happenings und als eine der Hauptvertreterinnen der europäischen Pop-Art setzte sie sich stets mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft und mit der Frage nach selbstbestimmter Weiblichkeit auseinander. Während sie zunächst in ihren sogenannten Schießbildern („Tirs“) auf aggressive Weise ihrer emotionalen Energie Ausdruck verlieh, entwickelte sie in den 1960er Jahren als Teil der Nouveau Réalisme-Bewegung die „Nanas“, die bis heute als ihr Markenzeichen nachwirken. Die Frauenkörper mit ausladenden Formen und leuchtend polychromer Bemalung verkörpern eine Utopie, die das weibliche Prinzip als Grundlage der Welt betrachtet. Ihre kraftvolle visuelle Sprache übertrug Saint Phalle in Form von begehbaren Skulpturen sowohl ins Monumentale, als auch ins Miniaturformat, wie ihre Schmuckentwürfe zeigen. Seit den 1980er Jahren ließ die Künstlerin eigens Schmuck- und Parfum-Editionen anfertigen, um damit ihr Lebenswerk zu finanzieren: Die Erschaffung des „Jardin des Tarots“ im italienischen Garavicchio (1978—2002). LH

1930—2002, born in Paris (France), lived and worked in Paris and Soissy (France), Garavicchio (Italy) and La Jolla, California (USA), among other places

The multimedia work of artist Niki de Saint Phalle is shaped by her aristocratic upbringing, the sexual abuse she suffered at the hands of her father, and her recovery from a nervous breakdown, a period during which she discovered art as a means of therapy and expression. As one of the innovators of Happenings and one of the leading figures of European Pop art, she consistently explored the role of women in society and the concept of self-determined femininity. While she initially channelled her emotional energy through aggression in her so-called shooting paintings (Tirs), she later developed the Nanas in the 1960s, as part of the Nouveau Réalisme movement. These voluptuous, brightly coloured female figures have become her signature works. They embody a utopian vision in which the feminine principle is seen as the foundation of the world. Saint Phalle translated her powerful visual language into both monumental and miniature formats, as seen in her walk-in sculptures and her jewellery designs. From the 1980s onwards, she commissioned special editions of jewellery and perfume to help finance her life’s work: the creation of the Jardin des Tarots in Garavicchio, Italy (1978—2002). LH

NIKI DE SAINT PHALLE: Brosche / Anhänger „Serpent jaune“ / 1977 / Edition Sven Boltenstern (A.P. aus 8 + 4 A.P.) / Gold; Diamanten / 3,5 × 9,5 cm / Leihgabe Privatsammlung ―――― Brooch / pendant Serpent jaune / 1977 / Edition Sven Boltenstern (A.P. of 8 + 4 A.P.) / Gold; diamonds / 3.5 × 9.5 cm / Courtesy of private collection

NIKI DE SAINT PHALLE: Brosche / Anhänger „Serpent jaune“ / 1977 / Edition Sven Boltenstern (5/8 + 4 A.P) / Gold; Email; Türkise; Diamanten / 3,5 × 9,5 cm / Leihgabe Privatsammlung ―――― Brooch/pendant Serpent jaune / 1977 / Edition Sven Boltenstern (5/8 + 4 A.P.) / Gold; enamel; turquoise; diamonds / 3.5 × 9.5 cm / Courtesy of private collection

1949—2023, geb. in Athen (Griechenland), lebte und arbeitete in Monaco, Italien und Griechenland

Ausgehend von dem kosmopolitisch geprägten Leben Sophia Varis ist ihr künstlerisches Werk von vielfältigen kulturellen Einflüssen aus Europa, Südamerika und Ägypten durchdrungen. Durch die Auseinandersetzung mit der Ästhetik verschiedener Kulturen hat Sophia Vari ihr persönliches Verständnis für die Bedeutung der Monumentalskulptur entwickelt. Deutlich wird das in ihrer minimalistisch-abstrakten Arbeitspraxis und in der Wahl der Werkstoffe wie Marmor und Bronze.

Der von Sophia Vari geschaffene Schmuck entspricht den skulpturalen Arbeiten der Künstlerin im Miniaturformat. Wie bei ihren Skulpturen sind auch die Titel der Schmuckobjekte der griechischen Mythologie entlehnt. PH

1949—2023, born in Athens (Greece), lived and worked in Monaco, Italy and Greece

Due to the cosmopolitan influences in Sophia Vari’s life, her artistic work is permeated by diverse cultural influences from Europe, South America and Egypt. By exploring the aesthetics of different cultures, Sophia Vari has developed her personal understanding of the significance of monumental sculpture. This becomes clear in her Minimalist-abstract working practice and in her choice of materials such as marble and bronze.

The jewellery created by Sophia Vari corresponds to the artist’s sculptural works in miniature format. As with her sculptures, the titles of the jewellery objects are often taken from Greek mythology. PH

―――― Bangle

/

Geb. 1971 in Paris (Frankreich), lebt und arbeitet in Lissabon (Portugal)

Mit ihren meist monumentalen Skulpturen, Installationen und multimedialen Performances greift Joana Vasconcelos in ironisch-humorvoller Art Themen der eigenen kulturellen Identität sowie sozialkritische und feministische Aspekte auf, insbesondere die des Konsumverhaltens und der verschiedenen Facetten des Frauenbildes in unserer Gesellschaft. Sie bedient sich in ihrem Arbeitsprozess Alltagsgegenständen und überkommenen gesellschaftlichen Strukturen, die sie dekontextualisiert und neu interpretiert. Dabei verbindet Vasconcelos zeitgenössische Konzeptkunst mit traditionellen portugiesischen Kunsthandwerkstechniken und Motiven.

Joana Vasconcelos hat bereits früh in ihrer künstlerischen Karriere Schmuckobjekte geschaffen. Zu diesen Arbeiten zählt die 1994 entstandene Brosche „Raiz“, die ein abstraktes Symbol für die Philosophie der Künstlerin darstellt und die gleichzeitig als Emblem der 2012 in Lissabon gegründeten Stiftung der Künstlerin dient. Die „Fundação Joana Vasconcelos“ widmet sich der Bewahrung ihres eigenen künstlerischen Werks und darüber hinaus der Förderung von Kunst und kultureller Bildung.

Die Collier-Serie „Extravaganza“ ist inspiriert von der Kugel bzw. der Perle als eine der wichtigsten Gestaltungsformen in der Schmuckkunst. Mit „Extravaganza“ hat Vasconcelos eine barock anmutende, tragbare Skulptur aus nahezu überschwänglich komponierten Silber- und farbig kontrastierenden Keramikkugeln geschaffen. PH

Born 1971 in Paris (France), lives and works in Lisbon (Portugal)

Through her predominantly monumental sculptures, installations and multimedia performances, and in an ironic and humorous way, Joana Vasconcelos addresses themes rooted in her cultural identity as well as socio-critical and feminist aspects — particularly consumerism and the many facets of how women are represented in contemporary society. In her work, she references everyday objects and outdated social structures, which she decontextualises and reinterprets while fusing contemporary Conceptual art with traditional Portuguese craft techniques and motifs. Joana Vasconcelos created jewellery objects early on in her artistic career. These works include the 1994 brooch Raiz, which represents an abstract symbol of the artist’s philosophy and also serves as the emblem of her foundation, established in Lisbon in 2012. The Fundação Joana Vasconcelos is dedicated to preserving her own artistic oeuvre and furthermore to promoting art and cultural education.

The Extravaganza necklace series is inspired by the sphere, or rather by the pearl, as one of the most important design forms in the art of jewellery. With Extravaganza, Vasconcelos has created a baroque-looking, wearable sculpture made of almost exuberantly composed silver and colour-contrasting ceramic spheres. PH

PETRA HESSE / LENA HOPPE (EDS.)