Krion® es una superficie sólida, consistente en un compacto mineral muy agradable y similar a la piedra natural. Dotado de unas particularidades exclusivas como: carencia de poros, anti-bacterias, dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Estas cualidades lo hacen ideal para usarlo en la cocina, ya sea como tope o en cualquier mueble diseñado específicamente para esta importante área del hogar.

Otras cualidades favorables de este material son su capacidad de ser inífugo, reparable, resistente a ambientes extremos y ataques químicos, y traslúcido en algunos modelos. Por otra parte, las cualidades higiénicas de este compacto mineral desarrollado por Systempoo, de Porcelanosa Grupo, lo convierten en un material idóneo para la producción de utensilios de cocina.

Krion® presenta dos versiones, Stone y Lux, ambas ideales para la creación de diferentes espacios. Su amplia variedad de colores está disponible en acabado totalmente mate o en acabado brillo. Este material es capaz de lograr con éxito la transformación de las ideas en realidades. Sólo importa lo que se desea lograr, el medio es Krion®

Todo nace hace unos 40 años, a partir de la experiencia adquirida por el propietario en el trabajo de la madera, desde el corte hasta la pintura, y los primeros trabajos de carpintería. Posteriormente, se constituye una empresa con su propia producción, desde las primeras piezas de muebles hasta la realización de cocinas de campo y mampostería. En los años 90 se realizan colaboraciones importantes con minoristas de prestigio, quienes desarrollaron tanto la empresa como el producto, llevándolo a ser considerado entre los más bellos a nivel Italiano.

A mediados de la década del 2000 se verificaron grandes cambios: el estilo moderno comienza a crecer, y sobre la base de una investigación de mercado precisa, se decide implementar una transformación profunda del negocio mediante el diseño de un programa de cocinas y muebles ambiciosa y innovadora: MOD’ART Creators of Emotions. Un producto diseñado para el usuario final, que combina un diseño limpio y minimalista con materiales como la madera. Son de nuestra invención los acabados exclusivos: sierra de corte, Vintage y madera antigua, luego continuadas a escala industrial por numerosas empresas. La entrada de los hijos en la compañía dio un nuevo impulso al proceso de crecimiento, incluyendo a nivel internacional. La empresa se erige como innovadora y precursora de una nueva manera de hacer muebles, una especie de moderno 2.0.

MOD’ART hoy es un raro ejemplo de “industria artesanal” o una combinación de la industria y la carpintería. Toda la producción se hace aquí, las materias primas son de origen exclusivamente italiano, el producto producido es 100% Made in Italy. Los materiales seleccionados, la maquinaria avanzada CNC, la filosofía just in time, la pintura del interior y la presencia de trabajadores cualificados, nos permiten hacer cocinas de alta calidad y equipadas con la mejor tecnología disponible en el mercado, con atención al mínimo detalle, y con un gusto y cuidado especial que sólo la realización “hecho a mano” puede dar. Nuestro departamento de diseño también está dispuesto a brindar apoyo a los mejores decoradores y diseñadores, para lograr la completa satisfacción de sus clientes con el trabajo final.

En Haché ofrecemos una amplia gama de soluciones para proyectos de construcción e interiorismo destinada a equipar, embellecer, y optimizar espacios corporativos e institucionales. Para esto contamos con el respaldo y la experiencia de firmas confiables y reconocidas internacionalmente en las áreas de arquitectura, diseño e ingeniería, y con la experiencia de Haché de más de 128 años.

Haché interiores cuenta con una gama completa de soluciones para pisos, paredes y plafones, destinados a equipar, embellecer y optimizar espacios corporativos e institucionales. Haché Muebles conjuga ergonomía, funcionalidad estética, durabilidad, garantía, respeto al medio ambiente, asesoría profesional y una insuperable relación calidad/precio.

El equipo de ventas de Haché trabaja en la asesoría técnica, el diseño, la selección de productos y la supervisión de la instalación. La oferta incluye tanto soluciones básicas, duraderas y funcionales, como sofisticados productos para interiores de alto valor estético, dirigidos a satisfacer los más exigentes estándares demandados por arquitectos y diseñadores que buscan comunicar la imagen de la institución a través del diseño.

Síguenos en:

Santo Domingo: Av. John F. Kennedy / Tel. 809-566-1111 Santiago: Av. Salvador E. Sadhalá / Tel. 809-971-1111 www.hache.com.do

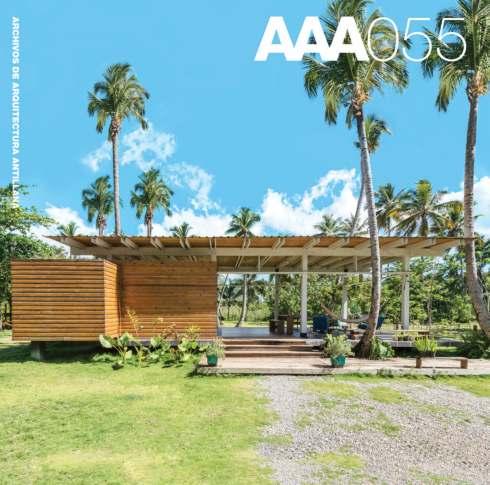

AAA Pro_File es una serie dedicada a presentar en detalle a los mas representativos autores de la Arquitectura Contemporánea del Gran Caribe.

Punto de ventas: Librería Cuesta, Papelería Arroyo Hondo y oficinas de AAA.

Tel.:809.687.8073•aaarevista.ventas@gmail.com www.archivosdearquitecturaantillana.com

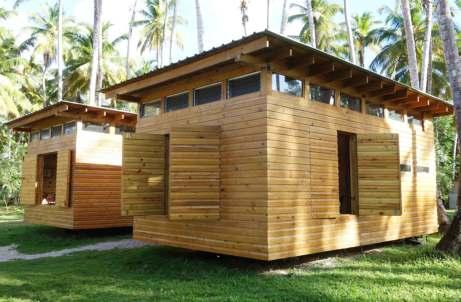

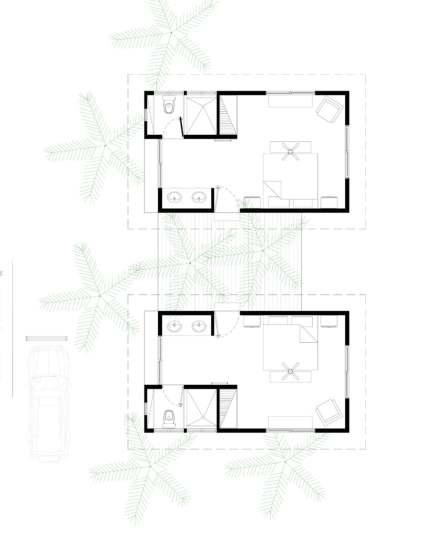

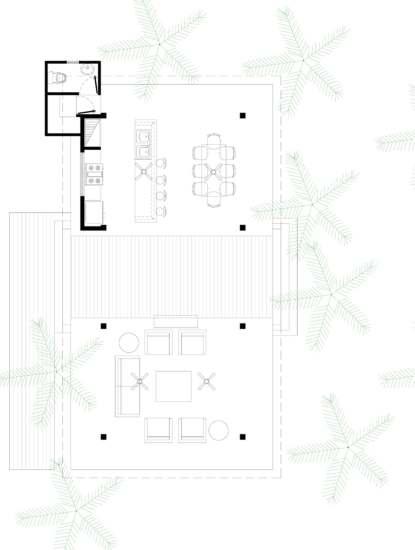

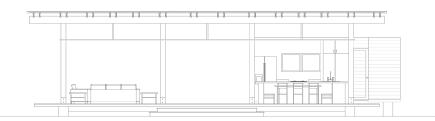

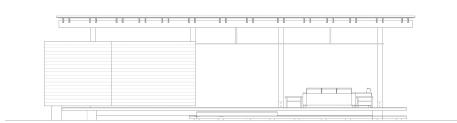

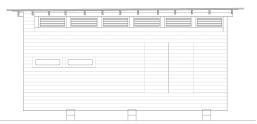

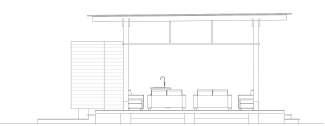

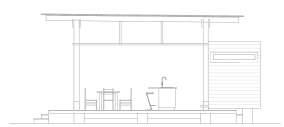

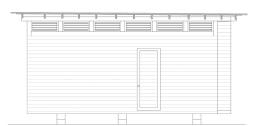

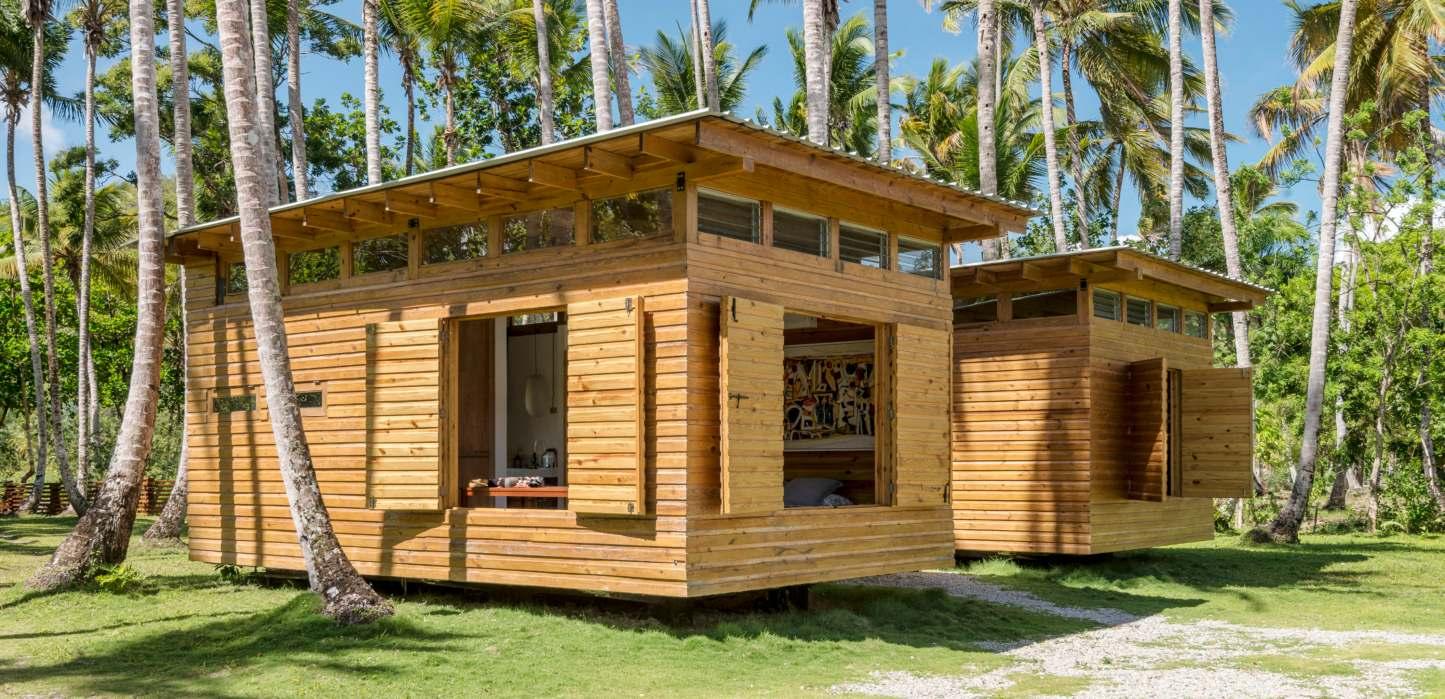

Interesante vivienda en las playas de Cosón, Samaná, que evita diferenciaciones entre arquitectura y paisaje, y se resuelve mediante tres elementos: dos cabañas que alojan las habitaciones, y una cubierta que cubre un área social de mínimo cerramiento. Las asociaciones a un Mies van der Rohe catalán en el Caribe son inevitables...

Foto de Ricardo Briones

Retoque fotográfico: Chinel M. Lantigua.

ANTILLANA

Director/Editor

Gustavo Luis Moré

Coeditora

Lorena Tezanos Toral

Sección Interiores

María del Mar Moré

Consultor de Diseño

Massimo Vignelli (†)

Directora de Arte

Chinel Lantigua

Asistente Gráfico

Manuel Flores / John Noyola B.

Fotografía

Ricardo Briones / Gustavo José Moré

Gerente Administrativa

María Cristina de Moré

Gerente de Ventas y Mercadeo

Patricia Reynoso

Consultora de Mercadeo

María Elena Moré

Secretaría / Ventas / Suscripciones

Mádeline Espinal

Corrección de Estilo

María Cristina de Moré

Asistente

Luis Checo

Preprensa e Impresión

Editora Corripio

Santo Domingo, RD

Suscripción, venta y publicidad

Santo Domingo, RD

Patricia Reynoso

Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686

Miami, Fl

Laura Stefan

Cel 786 553 4284

San Juan, PR

Emilio Martínez

Tel 787 726 7966

Santiago de Chile

Humberto Eliash

56 22 480 3892

Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer

Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé

Bahamas: Diane Phillips

Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros

Brasil: Roberto Segre (†), Ruth Verde Zein, Hugo Segawa

Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz

Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez

Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona

Cuba: Mario Coyula (†), Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López

Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton

Ecuador: Sebastián Ordóñez

El Salvador: Francisco Rodríguez

Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso

Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock

México: Carlos Flores Marini (†), Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez

Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis, Sebastián Paniza, Carlos Morales

Paraguay: Jorge Rubiani

Perú: Pedro Belaúnde

Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Luis Flores (†), Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni

Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour, Marianne de Tolentino

Suriname: Jacqueline Woei A. Sioe

Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith

Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda

Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Honolulu: William Chapman

Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune

New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez

Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruiz

Austria: Mayra Winter

España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata

Francia: Kyra Ogando

Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso

Suiza: Marilí Santos Munné

Japón: Cathelijne Nuijsink

AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Santo Domingo: Número 55, junio 2015. Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.

Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.

E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturantillana.com

Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.

El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas.

Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773

Gustavo Luis Moré

En esta edición registramos la presencia de tres eventos de carácter internacional en los que la República Dominicana se ha hecho presente.

En una operación dirigida por Barry Bergdoll que recorrió prácticamente todo el territorio latinoamericano en una pesquisa documental extendida por más de 3 años, el Museum of Modern Art (MoMA), asumió la iniciativa de poner al día el estado de situación de la arquitectura de América Latina, —tema pendiente desde el año 1955, cuando la institución realizó Latin American Architecture since 1945—, en una muestra inaugurada el 29 de marzo de 2015 y en exposición hasta el 19 de julio del presente año, en la que los curadores, Carlos Eduardo Comas, Jorge Francisco Liernur y Patricio del Real, dirigidos por Bergdoll, han montado un verdadero tour de force tanto en su contenido, como en la forma de presentar la muestra en sí.

Este show ha concitado los más militantes elogios, pero, igualmente, ha constatado una ausencia recurrente e injusta, frecuente en los esfuerzos por reunir bajo un mismo paraguas, expresiones tan diversas como las de la arquitectura y el urbanismo en la extensa región. La ausencia de obras paradigmáticas del Gran Caribe, en particular aquellas de la República Dominicana y de Puerto Rico (ambas presentes en apenas un exhibidor, para la primera, y en un panel de limitada exposición, en la segunda), ha puesto de nuevo sobre la mesa la incómoda reflexión de estas realidades de dos países aislados de los circuitos críticos internacionales, paradójicamente ricos en sus respectivos inventarios de obras de singular relevancia durante el período cubierto por la muestra, del año 1955 al año1980.

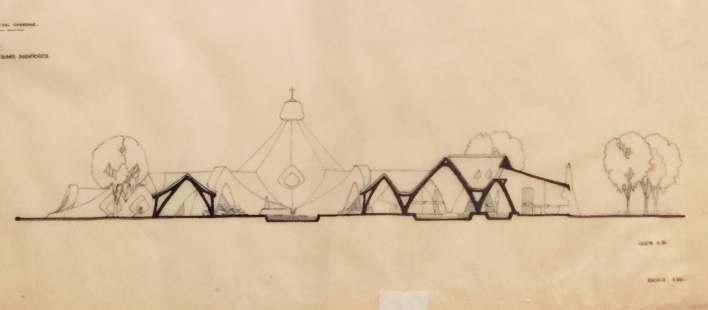

Sería suficiente recordar el altísimo nivel cualitativo y el esfuerzo técnico que implicó para la República Dominicana la celebración de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, inaugurada justo en el año 1955, con la presencia de Juscelino Kubistcheck, quien pocos meses después, al asumir la presidencia del Brasil lanzaría la propuesta para el inicio del proyecto de Brasilia, en gran medida motivado por la visión de la Feria en Ciudad Trujillo; este proyecto, de enorme significado y de elogiosos resultados plásticos, eventualmente constituido en la plaza cívica más importante del país —de toda la región seguramente—, apenas mereció una página en la edición del volumen que acompaña la muestra; obras como la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, ganada por Dunoyer de Segonzac en concurso internacional y uno de los más incipientes y mejores ejemplos del brutalismo en el continente, no fue ni siquiera reseñada. Puerto Rico fue representada sobre todo por la obra de Henry Klumb para su residencia; sus otras obras institucionales, algunas de emotiva poética, no se hicieron evidentes; las exquisitas obras de Toro y Ferrer por igual. Cuba, sin embargo y como de costumbre, mostró espléndidamente su enorme y bien documentado patrimonio con asombrosa abundancia. Algo está sucediendo que nos impide trascender estos prejuicios, aclarar estas turbias miradas al patrimonio regional en sus particularidades específicas.

La exposición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980 es, sin lugar a dudas, un éxito; ha puesto sobre el mapa internacional un bloque de obras de gran significado, dotándola de un atractivo ideológico particular, aquel de haberse constituido a la vez en un vehículo y en un motor de cambio social y representatividad de sus respectivas sociedades. Aplaudimos al MoMA por este esfuerzo e instamos a seguir profundizando más transversalmente en estas realidades complejas y múltiples que configuran la historia de la arquitectura en América Latina.

En este tenor, durante el mes de noviembre de este año 2015, será celebrado en Santo Domingo, el XVI Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Los SAL se han convertido en el foro de discusión más abierto, actualizado y democrático para orientar las cuestiones críticas de la arquitectura latinoamericana, situados desde una perspectiva interna; o sea, en vez de esperar a la —a veces ansiada— mirada periférica, hemos de asumir desde adentro un reconocimiento y la posterior evaluación del acontecer de nuestras propias prácticas, en una visión de conjunto que considere tanto nuestras similitudes, como nuestras diferencias. El Caribe ha estado presente en estos foros en dos ocasiones anteriores: en San Juan de Puerto Rico (2001) y en Panamá (2009). Esta vez le toca a la República Dominicana, que ha asimilado las experiencias del extraordinario SAL recién realizado en Bogotá en el año 2013; se ha creado un formato de programación similar, y una estructura institucional fundada en la responsabilidad colegiada de las academias más activas en el actual escenario local: la UNPHU (que funge como institución anfitriona), la UCE, la PUCMM y UNIBE, a través de sus correspondientes escuelas de arquitectura, han constituido un consorcio que, junto a un grupo de asesores internacionales (Silvia Arango, de Colombia; Andrés Mignucci, de Puerto Rico; Eduardo Tejeira Davis, de Panamá; y Mark Raymond, de Trinidad), dirigen el rumbo de esta prometedora iniciativa. AAA ha sido cómplice en asumir, con la UNPHU, la responsabilidad de la sede; estemos al tanto.

También reseñamos la visita realizada por el equipo AAA a la portentosa Expo Milano 2015; Julia Vicioso, corresponsal de AAA en Roma, ha escrito un texto en el que introduce la participación dominicana en estos eventos, detallando la iniciativa que permitió la presencia nacional dentro del sector del Café en Milano, con un espacio simbólico de modesta pero digna representatividad. El equipo del Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD), sirvió como enlace en el proceso de diseño de la muestra, habiéndose ya constituido en un colectivo con cierta experiencia acumulada, gracias a su exitosa actuación previa en la muestra dominicana ante la Biennale di Venezia

La edición incluye varias obras recientes de diversas escalas. Se inicia el itinerario con un sugerente ensayo del arquitecto y escritor Federico Vegas, inspirado por la visita a la casa PirataFlor en Cosón, Samaná; ecos de Corbu desnudo en su cabaña en Cap Martin, entre otras evocaciones, sitúan a Vegas ante una pieza de arquitectura de mínima escala pero enorme calidad espacial, que logra resumir el espíritu del Caribe en menudos gestos de impactante potencia ambiental.

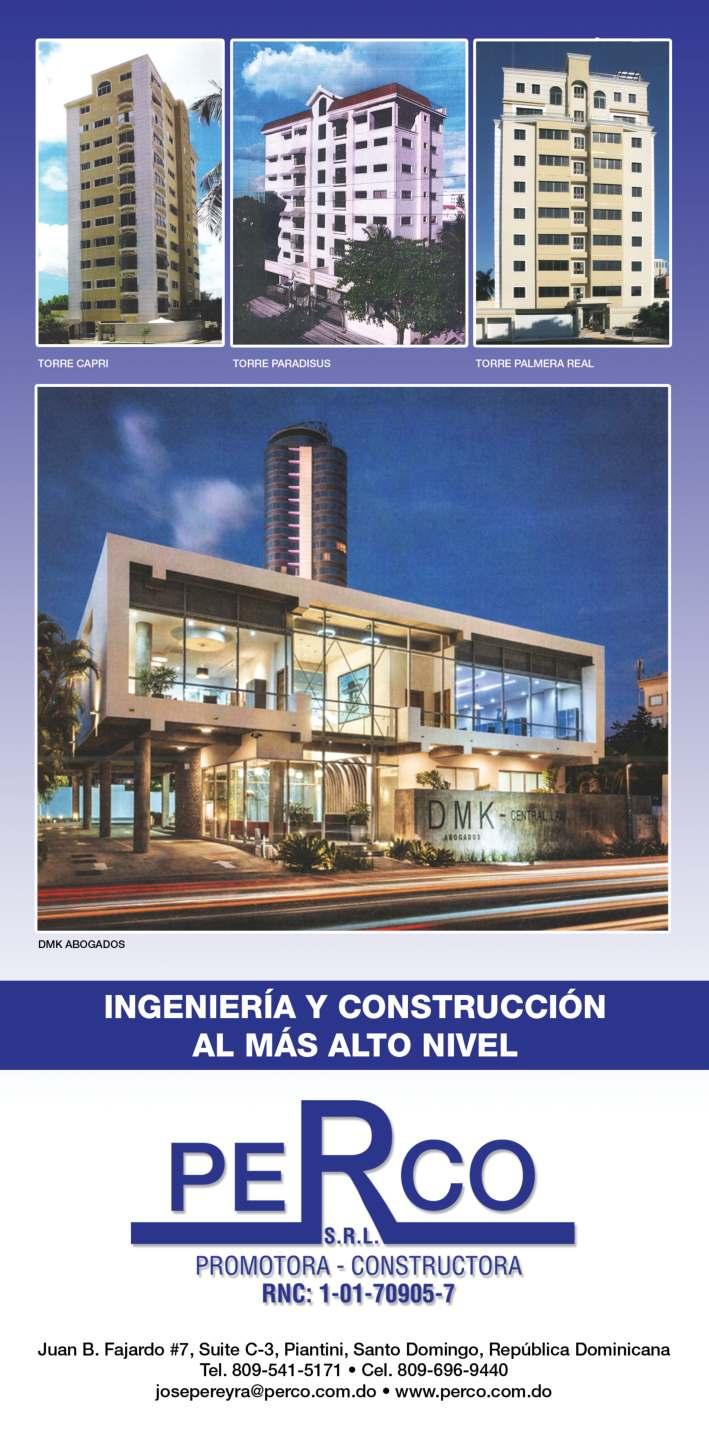

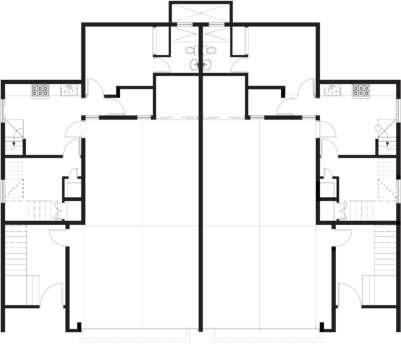

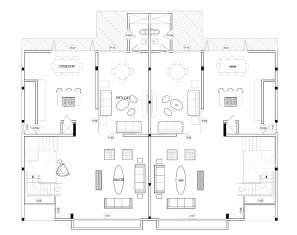

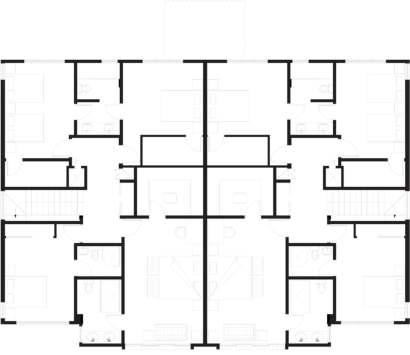

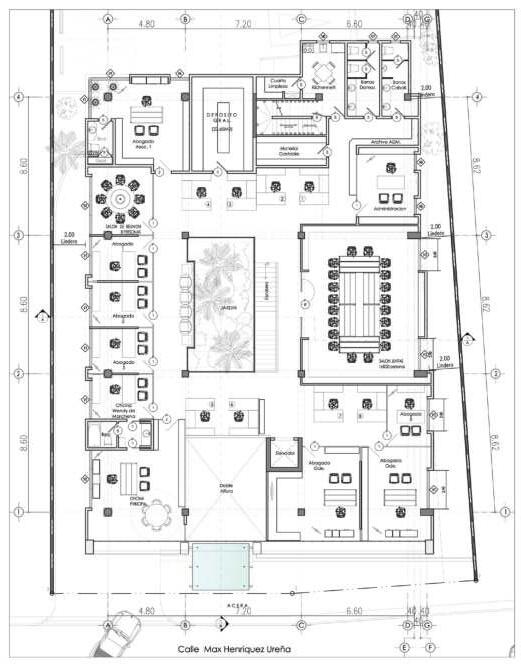

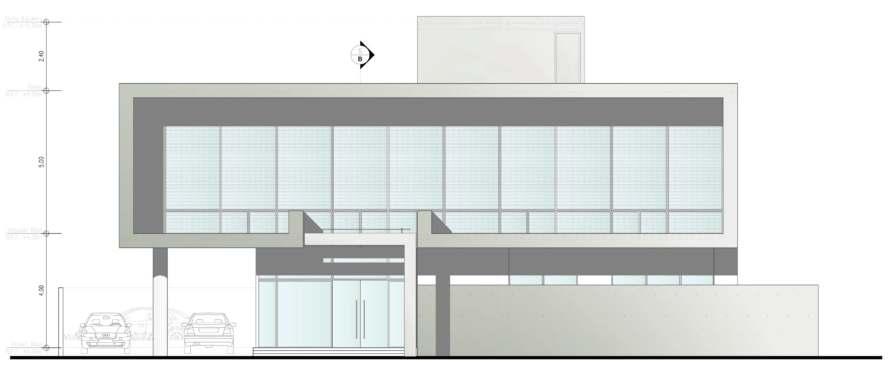

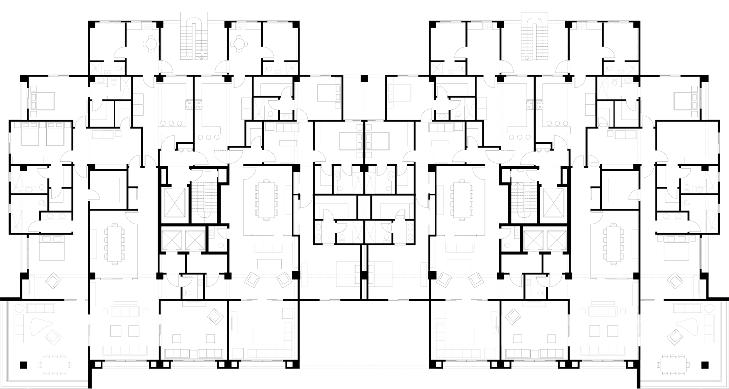

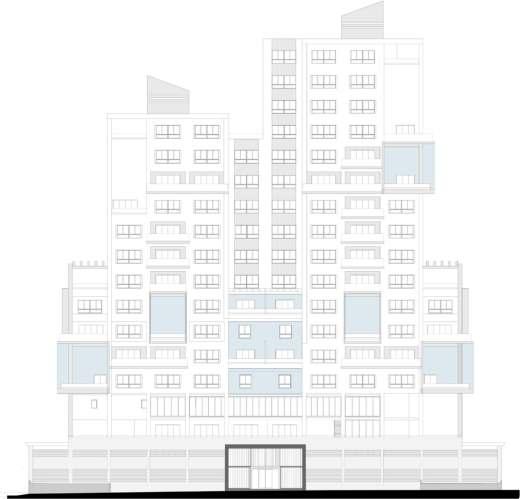

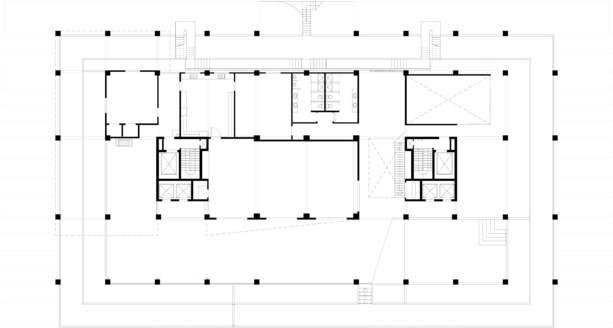

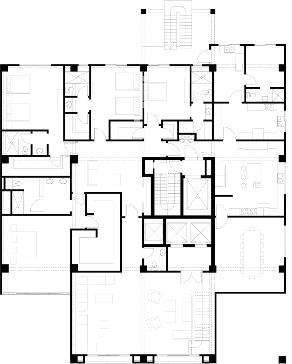

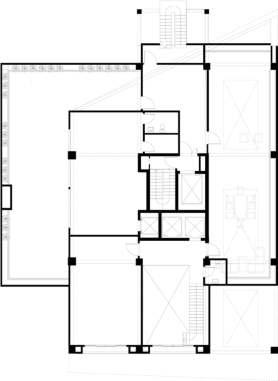

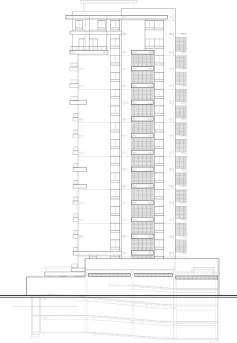

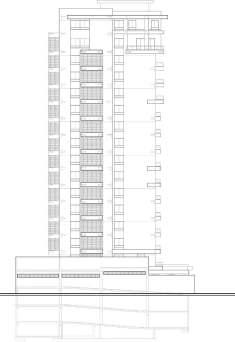

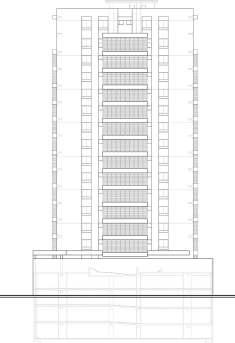

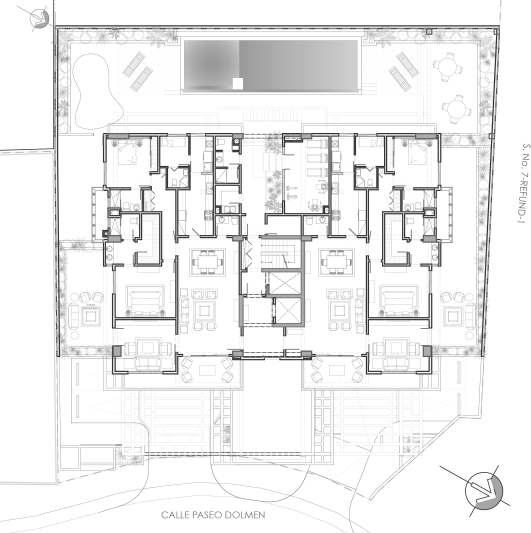

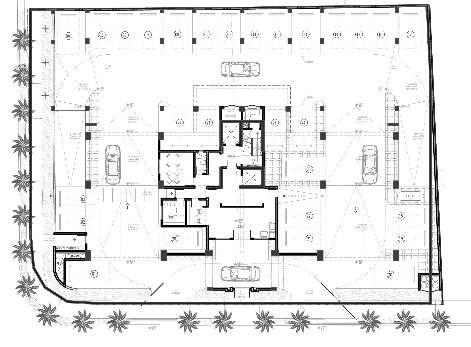

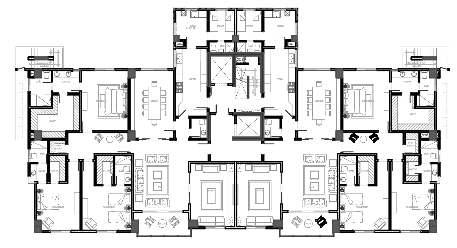

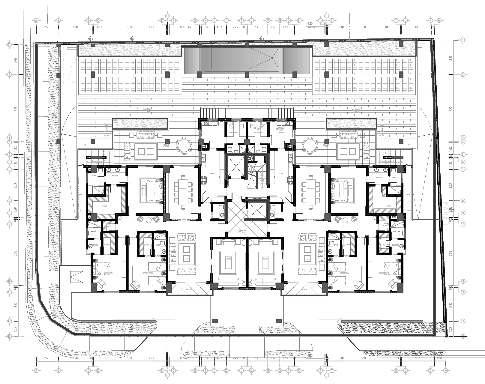

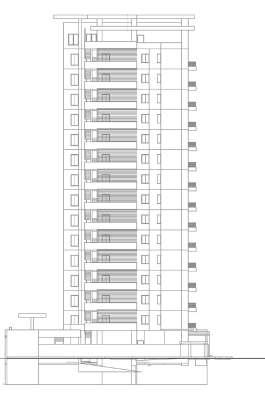

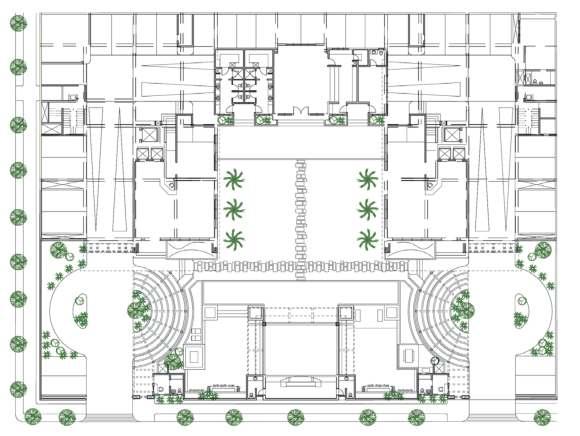

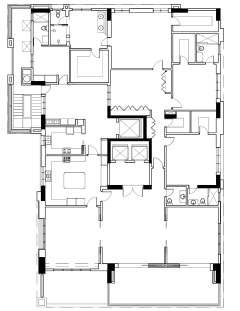

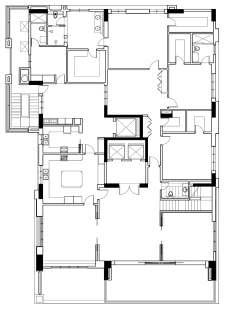

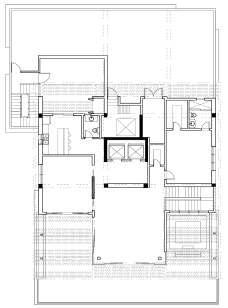

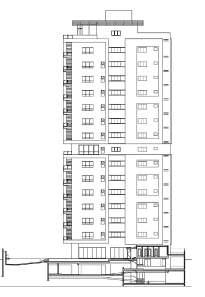

Otras obras de diverso carácter se deslizan entre las páginas de AAA055: el interior de Alex Martínez para el Museo de Papo Peña; la sede de los abogados DMK, en el Polígono Central; el conjunto de viviendas Water Gardens de los Marranzini en Arroyo Hondo; la casa Morel Finke en Santiago de Emilio, Rosa y Oliver; la conversión de una casa de Sancocho Marranzini en el Polígono para el restaurante Bottega Fratelli, por Yudelka Checo y su equipo; y al final, tres torres de apartamentos de exigente factura, localizadas en un mismo entorno siempre dentro del Polígono, en una zona de alta densidad y de notable calidad compositiva, que se está convirtiendo en paradigma de buen diseño habitacional en altura dentro de la ciudad de Santo Domingo: las torres Triatec, Dúe, y Logroval XVI.

AAA sigue, ya en nuestro año 19 de producción continua, agradecemos siempre la fidelidad de nuestros anunciantes, la solidaridad de nuestros lectores y la confianza de los autores y ensayistas que nos regalan sus obras para hinchar las velas de este barco de futuro que abordamos juntos hace casi dos décadas. Sigamos, no? Vale la pena.

Biblioteca

Lorena Tezanos Toral

Biblioteca

Mauricia Domínguez

Convocatoria

Comité Organizador SAL

Reseña

Lorena Tezanos Toral

Reseña

Julia Vicioso

Ensayo

Alicia García Santana

Fotografías Julio Larramendi

Publicaciones recientes

En esta ocasión, el segmento Biblioteca reseña tres libros publicados recientemente. Dos de ellos, producidos por el Museo de Arte Moderno de New York, exploran la producción arquitectónica latinoamericana entre 1955 y 1980 (Latin America in Construction), y las tácticas de urbanismo estratégico reciente en Latinoamérica (Uneven Growth). El tercero proporciona una mirada panorámica a la arquitectura mexicana a lo largo del siglo XX

Joaquín Ortiz: Un arquitecto racionalista

Este libro describe con exquisito detalle, los hechos más relevantes de la vida del arquitecto español Joaquín Ortiz, así como el contexto histórico local de la ciudad de Llanes durante las épocas de la república y de la Guerra Civil. El libro constituye un gran aporte para la historiografía dominicana pues nos permite conocer la formación y experiencia profesional de este arquitecto que durante su corta estancia en Santo Domingo dejó un legado arquitectónico de gran calidad y vanguardismo.

Seminario de Arquitectura Latinoamericana: SAL XVI Santo Domingo 2015

El comité organizador del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, SAL XVI, convoca de manera oficial a estudiantes, docentes investigadores y arquitectos, a participar en el evento que se realizará en Santo Domingo durante los días 2-6 de noviembre de 2015.

La mirada del MoMA a la producción arquitectónica

latinoamericana 1955-1980

Reseña de la exhibición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980 inaugurada el pasado mes de marzo 2015 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta vez el MoMA reseña la gran variedad de posiciones, debates e innovaciones arquitectónicas que experimentaron las ciudades latinoamericanas en las décadas de los sesenta y setenta.

Expo Milano 2015: El Pabellón de la República Dominicana

Julia Vicioso nos escribe desde Italia una reseña especial para AAA sobre la formidable Expo Milano 2015, y la participación dominicana en la portentosa feria.

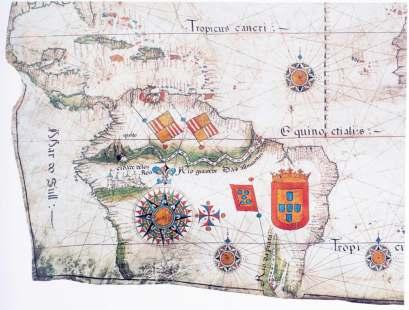

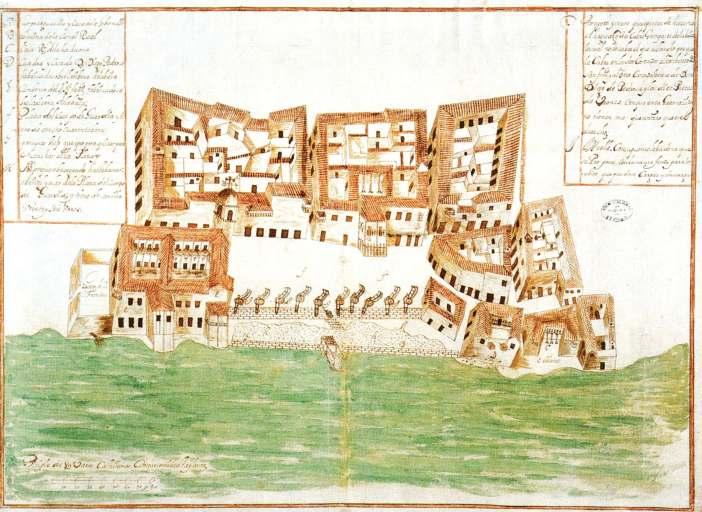

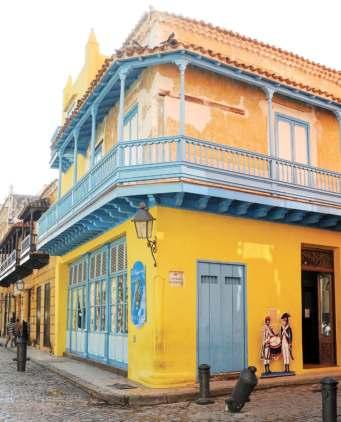

Mestizaje cultural e identidad regional de la casa en el Caribe

La reconocida historiadora de la arquitectura cubana, Alicia García Santana, explora en este artículo la evolución de la casa «caribe» y sus distintos rostros desde el siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX. La autora explora los aportes hispánicos, norteamericanos, franceses, europeos, entre otros, en la configuración de la vivienda caribeña.

Lorena Tezanos Toral

Latin America in Construction: Architecture 1955-1980

Barry Bergdoll, Carlos Eduardo Comas, Jorge Francisco Liernur, Patricio del Real New York: The Museum of Modern Art, 2015 Idioma: Inglés

En 1955 el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York (MoMA) realizó la famosa, pionera y sumamente influyente exhibición Latin American Architecture since 1945 (Arquitectura Latinoamericana desde 1945) curada por Henry-Rusell Hitchcock, que reunió para entonces la arquitectura contemporánea del continente Latinoamericano. Sesenta años después, los curadores del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, Barry Bergdoll y Patricio del Real, junto a los curadores suramericanos invitados, Carlos Eduardo Comas y Jorge Francisco Liernur, organizan una nueva exhibición que explora la vibrante arquitectura latinoamericana de los 25 años subsiguientes: 1955-1980.

Las décadas después de la Segunda Guerra Mundial vieron un florecimiento de la arquitectura Latinoamericana, usualmente marcada por un gran crecimiento poblacional y la necesidad de dar vivienda a los habitantes urbanos; por los retos planteados por la modernización; y por los anhelos políticos de regímenes democráticos o autoritarios. La exhibición propone una lectura de esta práctica arquitectónica entrelazada con el desarrollo político, analizando proyectos urbanos y de expansión territorial, programas habitacionales y de espacios públicos, así como sistemas de producción y prefabricación.

El libro inicia con tres ensayos a cargo de los curadores Barry Bergdoll, Carlos Eduardo Comas y Jorge Francisco Liernur, que proponen nuevas líneas de investigación y análisis de la arquitectura latinoamericana en su conjunto. Bergdoll analiza las lecciones que tiene para enseñar la arquitectura latinoamericana, en términos de espacios públicos, sistemas de vivienda y ordenamiento territorial; Comas establece una lectura paralela de dos escuelas arquitectónicas importantes en Brazil: la Carioca (en Río de Janeiro) y la Paulista (en Sao Paulo); y Liernur, investiga el tema de la «Arquitectura para el Progreso» en América Latina, analizando la arquitectura utópica, brutalista, las grandes metrópolis, etc.

Luego de los ensayos introductorios, el libro está organizado a manera de atlas, con secciones dedicadas a Argentina, Brazil, el Caribe, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay, y Venezuela. Cada sección incluye un texto introductorio escrito por un experto local, seguido de diversos proyectos reseñados con fotos y planos. Se presentan documentos arquitectónicos originales —dibujos, modelos, documentos constructivos, y fotografías de época— junto a una selección de fotografías recientes de Leonardo Finotti. En la parte final, Patricio del Real introduce una profusa sección bibliográfica, que incluye un recuento de las más importantes publicaciones de arquitectura y urbanismo de cada país, con breves ensayos que analizan la historiografía de cada caso.

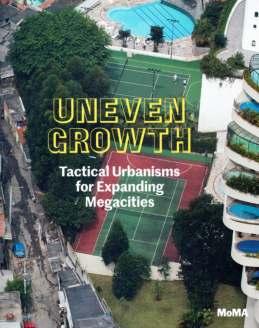

Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities

Pedro Gadanho

New York: The Museum of Modern Art, 2014

Idioma: Inglés

Siguiendo una importante exposición del MoMA, organizada por el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y curada por Pedro Gadanho, esta publicación gira en torno al apremiante problema de cómo atender la creciente inequidad social y espacial producida por la cada vez mayor urbanización del planeta. El libro se compone de dos partes importantes: la primera parte contiene seis ensayos críticos de autores claves en el pensamiento urbano contemporáneo, incluyendo David Harvey, Saskia Sassen y Ricky Burdett; y la segunda parte consiste en seis propuestas urbanas para el futuro de seis megaciudades: Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New York y Río de Janeiro.

Estas seis ciudades, localizadas en seis diversas regiones globales, fueron seleccionadas como casos de estudio por sus vastas dimensiones; por presentar diversos grados de desigualdad urbana, problemas de movilidad, y carencia de infraestructura pública; y por combinar un cosmopolitanismo avanzado con apropiaciones informales y proporciones alarmantes de favelas urbanas. Las propuestas de intervención presentadas en este libro son el resultado de una iniciativa productiva y dinámica que duró 14 meses y que unió los esfuerzos de arquitectos locales con otros de experiencia internacional. Las propuestas representan nuevos experimentos y métodos de trabajo innovadores que aplican las nuevas prácticas del «urbanismo estratégico». En palabras de Barry Bergdoll, Curador del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, los resultados y propuestas «están llenos de ideas frescas, imágenes e imaginaciones sorprendentes, y acercamientos que son a la vez específicos y adaptables». Algunas intervenciones son muy específicas, de escala modesta, mientras que otras aspiran a crear nuevos paradigmas, con intervenciones abiertas proponiendo modelos alternativos de propiedad y cooperación entre ciudadanos.

Exponiendo un género arquitectónico casi nunca considerado dentro de los museos, esta exhibición y su correspondiente libro, rechazan el usual protagonismo del arquitecto para estudiar contextos de producción arquitectónica comunitaria y semi-vernácula, como es el caso de los asentamientos urbanos informales. Como bien lo describe Barry Bergdoll, Uneven Growth constituye «un laboratorio experimental» dedicado al tema apremiante no sólo de mejorar la vida en la ciudad informal, sino también de definir un rol efectivo y activista para los arquitectos, propiciando intervenciones selectivas que fortalezcan los lazos de la comunidad.

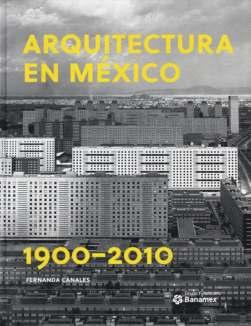

Arquitectura en México 1900-2000: La construcción de la modernidad.

Obras, diseño, arte y pensamiento.

Fernanda Canales

México, D.F.: Fomento Cultural Banamex, 2013 Idioma: Español / 2 Tomos

Este libro expone una mirada panorámica de la arquitectura mexicana a lo largo del siglo XX. El acercamiento a este tema es sumamente novedoso; y la metodología narrativa de la autora, innovadora, ya que el análisis de la arquitectura no es lineal, sino que consiste en una detallada y simultánea revisión de todos los aspectos que la componen a través de mapas o líneas de tiempo que permiten una visión global de cada renglón. En él se examinan la arquitectura, las artes plásticas, los autores, las publicaciones de arquitectura en México, los planes de estudio de las universidades, entre otros.

En el prólogo, la autora Fernanda Caneles explica: «Este libro aborda la multiplicidad de arquitecturas que han tenido lugar en México durante el siglo XX y principios del XXI. De acuerdo con la idea de historia efectiva del filósofo Michel Foucault, en la que el conocimiento, como la historia, no abarca verdades absolutas sino fragmentos, se presenta una lectura de los distintos temas que conforman la producción arquitectónica. Con base en este enfoque, se busca una comprensión más allá de las formas construidas y próxima a las ideas que la generan. En un intento por hacer que los paradigmas se desplacen y se reinventen, se contempla la historia como un lugar para poder trabajar, con un énfasis en la relación de la arquitectura, la teoría, el arte, el diseño y el urbanismo... Con el fin de visualizar escenarios más completos, este libro está pensado como una especie de atlas, de red de articulaciones».

Según la lógica de la historia no como continuidad sino como espacio heterogéneo, el libro se estructura apoyado en cinco bloques que abarcan los temas más relevantes que interactúan en los procesos arquitectónicos: arquitectura, autores, diseño y ciudad, arte y pensamiento. Los cinco bloques planteados se desdoblan a su vez en 25 líneas de tiempo. El libro se compone de dos tomos, que incluyen 8 capítulos. Los dos primeros analizan las relaciones entre la arquitectura en México y las ideas de modernidad e identidad nacional; los cinco siguientes se dedican a cada uno de los temas centrales del libro (arquitectura, autores, diseño y ciudad, arte y pensamiento); y el último capítulo reseña la producción de la primera década del siglo XXI

En el primer capítulo, «La construcción de la modernidad en México», la autora analiza la propia definición de modernidad y reseña algunas obras paradigmáticas que configuraron la ciudad moderna; mientras que el capítulo segundo, «El diseño de una identidad», se dedica a analizar las raíces locales y su repercusión en las formas, materiales y temas

de la arquitectura. El capítulo tres, «Arquitectura» visualiza algunos de los edificios más relevantes del siglo XX y sus principales características; el cuatro, «Autores», examina los creadores más sobresalientes en sus respectivos bloques generacionales, los vínculos entre ellos, sus afiliaciones y sus individualidades. El capítulo cinco, ya en el segundo tomo, titulado «Diseño y Ciudad», interpreta la producción desde la microescala (objetos y mobiliario) hasta la macroescala de la planeación urbana; el capítulo seis, «Arte» distingue las manifestaciones plásticas que han sido relevantes para la construcción del entorno; y el capítulo siete «Pensamiento» se centra en el material impreso a partir del cual se formularon los conceptos y la imagen de la arquitectura del siglo XX (publicaciones, monografías, libros extranjeros, revistas y ensayos). Por último, el capítulo ocho «Arquitectura del Siglo XXI» trata de comprender la producción reciente, caracterizada por una mayor apertura hacia el extranjero, el desarrollo de medios digitalizados y tecnologías de comunicación, así como por el auge de las publicaciones y del vínculo con el diseño industrial.

Este libro incluye la investigación en más de 40 archivos tanto públicos como privados, y reúne cerca de mil publicaciones compiladas durante 20 años. La autora utiliza diversas formas de acceder a la producción: mediante visitas al patrimonio arquitectónico en sí y experiencia física de las obras; y mediante diversas lecturas a través del tiempo, utilizando una gran variedad de fuentes, entre ellas documentos de archivo, conferencias, planos originales, apuntes personales de los arquitectos, recortes de periódicos, etc.

En su presentación del libro, Roberto Hernández y Alfredo Harp, presidentes del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, establecen: «Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no existe una publicación sobre nuestra arquitectura tan completa e integral como ésta».

Mauricia Domínguez

Fotografía de Joaquín Ortiz del 1938.

Joaquín Ortiz: Un arquitecto racionalista

Higinio del Río Pérez Oviedo, España: Hércules Astur de Ediciones, 2010

ISBN: 978-84-86723-65-1

Descripción física: 243p.

Más que una biografía este libro constituye una reconstrucción del momento histórico del desarrollo de la modernidad arquitectónica de la villa de Llanes, alentada por un arquitecto del que poco se había escrito. Es la recreación panorámica detallada del Llanes de los años 30 a partir de la figura de Joaquín Ortiz García, quien fuera testigo y protagonista del racionalismo en Asturias. De sólida formación técnica, fue autor de excelentes proyectos llevados a término o frustrados por la guerra civil. Hombre de intachable catadura moral, activista político de izquierdas. De convicciones profundas que le valieron el exilio y en la depuración político-social de 1942 fue el único asturiano suspendido de ejercer la arquitectura en todo el territorio nacional. Personaje sencillo, discreto, tímido, amigo de las gentes sencillas y alérgico a oropeles y frivolidades de este pícaro mundo, como le ha descrito el autor.

El descubrimiento de la figura de Ortiz, relata en el prólogo Joaquín Aranda Iriarte, le hace extender su estudio sobre la arquitectura realizada en Gijón, en el período comprendido entre la implantación de la II República hasta los comienzos de la Guerra Civil Española. Es Ortiz una sorpresa por el concepto de sus edificios y los elementos utilizados para su representación, de gran limpieza, muy diferentes a sus coetáneos asturianos. Es quien utiliza primero los elementos ligados a las últimas corrientes racionalistas, como el empleo de la curva, las cubiertas planas accesibles y la vegetación como conexión con el entorno. Aranda afirma que «hay un valor añadido que no se puede olvidar con la edición de esta obra: el de poner en valor un personaje desconocido y olvidado, no sólo para el gran público, sino también para el sector especializado de la arquitectura».

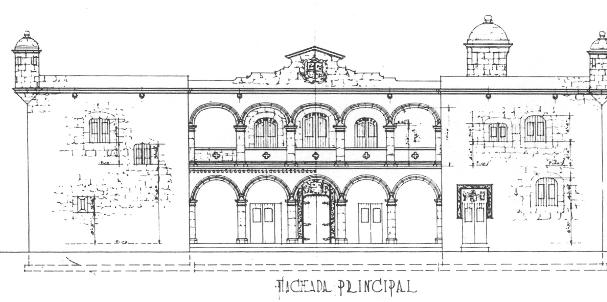

En un lenguaje llano y narrativo, de brillante exposición formal, el autor describe con exquisito detalle, los hechos relevantes en la vida de Ortiz y la situación del contexto histórico local de Llanes durante las etapas republicana y de la Guerra Civil. Proporcionando un minucioso recuento de los personajes y los acontecimientos sociales y políticos del momento, acompañado por fotografías familiares, imágenes y planos de los proyectos ejecutados, en unos veinte y dos capítulos, que demuestran el profundo conocimiento de esas etapas y de la historia local de la villa llanisca. Se recuenta en el primero, desde la llegada de Ortiz a Llanes como arquitecto municipal, quiénes fueron sus padres, su infancia, el servicio militar obligatorio y su formación en la Universidad Central de Madrid en Ciencias Exactas y Arquitectura. En los próximos capítulos se relatan sus

Joaquín Ortiz, Templete en el parque de la Corrada, Porrúa, 1934, Llanes, España.

Joaquín Ortiz, La Rula (Lonja del Pescado), 1936, Llanes, España. Detalle del interior.

obras, como exponente de modernidad, los sucesos de la contienda civil española, su acercamiento al pensamiento socialista, y sus propuestas en torno a leyes de urbanización, viviendas para obreros, escuelas rurales y los edificios-vivienda para los maestros. Sus principales obras se presentan en segmentos independientes, el edificio de la plaza San Miguel en Gijón, la lonja del pescado de Llanes, conocida como la Rula, uno de los principales valores del patrimonio arquitectónico de la villa y el hangar del aeródromo llanisco en Cue, que llamó la atención, primero de los aviadores soviéticos y, después de la Legión Cóndor que lo utilizó. Fue defensor de la iglesia parroquial llanisca, salvando de la orgía iconoclasta el valioso retablo de la Trinidad, demostrando así su talante tolerante y solidario. Un hombre con una profunda coherencia entre sus ideales y sus actos, que ha sido captada por el autor en esta investigación exhaustiva de este republicano que luchó y fracasó en el intento de modernizar y construir una España para todos.

En la última parte se referirán los hechos que motivaron su salida de España. El nuevo régimen franquista tomará represalias contra más de ochenta arquitectos por su adhesión al «bando rojo», entre los que se encontraba Ortiz. La suspensión total del ejercicio de la profesión en territorio español lo llevará a emigrar a América en busca de nuevos horizontes. Como muchos otros exiliados, con la derrota del bando republicano, pasará primero por los campos de concentración del Sur de Francia antes de tomar el vapor que lo llevará con su familia a Santo Domingo. En un par de páginas el autor hace alusión a su obra en República Dominicana y su colaboración temporal con otro exiliado español más joven: Tomás Auñón. Posteriormente se comenta sobre su trabajo de tres décadas en Venezuela, donde continuó luego de pasar unos años en Santo Domingo, para finalizar la obra con el regreso de Ortiz del exilio en 1977.

En palabras de Higinio del Río, el libro: «Rescata del olvido a un personaje que merece, por méritos propios, formar parte de una enciclopedia de la arquitectura española en el exilio. Estamos ante un libro que reconstruye la trayectoria de uno de los arquitectos más interesantes de la Asturias del siglo XX, testigo y protagonista de un período histórico crucial, y que al propio tiempo nos sumerge de lleno en el paisaje de un lugar concreto durante los años de la Segunda República». La investigación acerca de la vida de Ortiz duró quince años, descubriendo a un ser extraordinario, personaje tan singular como desconocido, sumamente modesto, que afirmaba que solo hizo lo que tenía que hacer.

Ortiz ha sido un personaje poco valorado también en los aportes de su obra en territorio dominicano, adjudicada casi siempre a su socio Auñón. Este libro es un aporte para conocer la calidad y la formación del arquitecto llanisco que durante su corta estancia en Santo Domingo logró el permiso para ejercer la profesión de arquitecto, demostrando así su entereza y calidad como profesional. El legado de la arquitectura de Ortiz en territorio dominicano puede calificarse de esencial para la historiografía dominicana por sus aportes vanguardistas.

Higinio del Río Pérez es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Director desde 1990 de la Casa Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Llanes. Ha publicado los libros: Asturianos en Madrid; Crónica cultural. Una aproximación a la Casa de Cultura de Llanes; y Dimes y diretes.

Joaquín Ortiz, Sanatorio de García Gavito, recién inaugurado en julio de 1936, Llanes, España.

Debajo: Joaquín Ortiz y Manuel García Rodríguez, Edificio de la plaza Evaristo San Miguel No. 1, Gijón, España.

Convocatoria

Comité Organizador SAL XVI

Convocatoria

Desde su nacimiento en 1985, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) se han realizado en diversos países del continente y cada convocatoria ha abordado un tema particular de interés.

El comité organizador del SAL XVI convoca de manera oficial a participar en el evento que se realizará en Santo Domingo, desde el día 2 al 6 de noviembre de 2015; y extiende una invitación a estudiantes, docentes investigadores y arquitectos en ejercicio a participar en las distintas ponencias que se presentarán durante el evento.

Línea Temática: «El archipiélago latinoamericano: Tránsito del sincretismo a la heterotopía» Mediante esta temática se reconoce que el archipiélago, categoría geográfica que define el Caribe, es de forma análoga aplicable a toda América Latina, si consideramos la manera en la cual se ha desarrollado nuestra historia arquitectónica. El seminario propone, a la comunidad, tratar a América Latina como un todo singular, así como tratar al Gran Caribe aisladamente. Proponemos la mirada a un archipiélago de territorios geo-climáticamente definidos —el Caribe, México y América Central, Brasil y la región amazónica, la región Andina y el Cono Sur— que sirven para apuntar patrones comunes, así como diferencias distinguibles.

Aparece dentro de nuestra reflexión un sub-tema, «el Tránsito del Sincretismo a la Heterotopía» examinando nuestro archipiélago latinoamericano, sincrético y heterotópico, a tres escalas: la arquitectónica, la urbana y la territorial. El sincretismo será visto como elemento definitorio de una identidad cambiante, y la heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y relaciones.

Nos proponemos analizar estas categorías en tres días, durante los cuales trataremos tres grandes temas:

Primer día: La dimensión arquitectónica

Sincretismo: Contra la claridad estilística se enarbola el derecho a la opacidad. Arquitecturas híbridas que mezclan distintas referencias, locales y universales, forman parte del paisaje natural que se ha construido históricamente y que se sigue construyendo hoy.

Lo cotidiano: Los conjuntos de vivienda y la vivienda tipo, se siguen haciendo inercialmente con supuestos anacrónicos y no coinciden con las realidades cotidianas. De igual manera el espacio público, sede de lo cotidiano, no se puede separar de la concepción de conjuntos y edificios que lo definen. Bajo este tema se discuten y exploran nuevas formas de concebir la vivienda y el espacio público que respondan a las condiciones sociales contemporáneas.

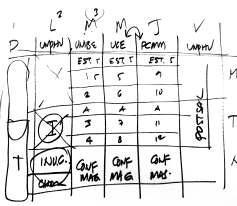

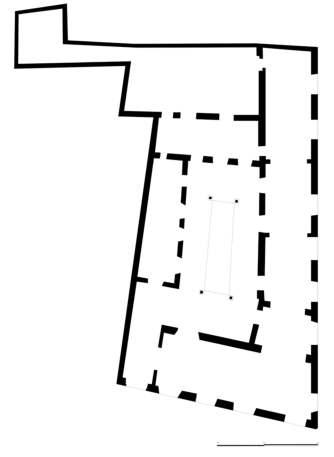

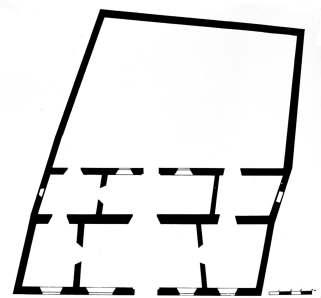

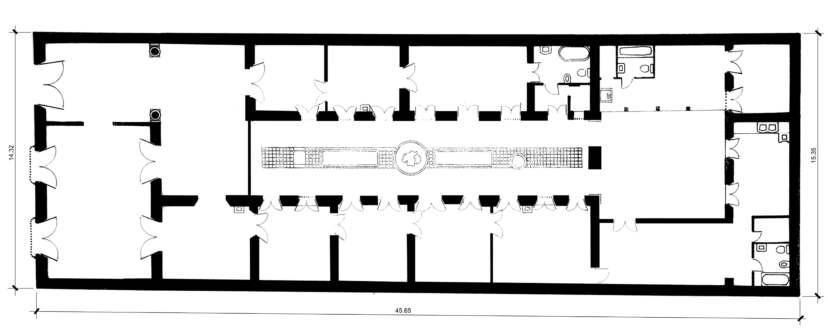

Diagramas de planificación elaborados por el Comité Académico Seleccionador durante las reuniones del Pre-SAL 2015.

Rito y ceremonia: Arquitecturas representativas que adquieren carácter simbólico porque renuevan y actualizan los ritos colectivos que establecen lazos entre tradición y actualidad.

Segundo día: La dimensión urbana

Inclusión / exclusión: lugares que por sus orígenes históricos (espacios de producción, como el batey), o por las características del desarrollo urbano moderno (fragmentación) son apropiados de manera diferencial por los distintos sectores sociales.

Formal / informal: Las tensiones de la ciudad latinoamericana contemporánea se reflejan en sus espacios públicos de carácter formal, inducido, y de carácter informal, espontáneo. Ambos coexisten en una ciudad compleja y en muchas instancias contradictoria.

Fragmentación: Las condiciones de crecimiento acelerado de la urbanización moderna han dejado áreas inconexas en una ciudad fragmentada y espacios intersticiales sin carácter.

Tercer día: La dimensión territorial

Heterotopía: el paisaje natural latinoamericano –—playa, montaña, desierto, selva— forma el marco telúrico donde se construyó la arquitectura y la ciudad pre-hispánica y sigue constituyendo su determinación fundamental.

Capas superpuestas: el paisaje cultural latinoamericano se construye con la actividad humana sobre el territorio. Este componente temático explora el territorio como un paisaje multicapa tanto en tiempo como en espacio. Mas allá del culto a la arquitectura de autor, se aborda el territorio y su historia como una secuela compleja de sucesos a través del tiempo y ejecutada por diferentes generaciones para crear ciudades ricas, diversas, opacas y contradictorias.

¿Cómo participar en el SAL XVI? Los ponentes están invitados a participar con sus trabajos cualquiera de los tres días. Las ponencias de los estudiantes tendrán una duración de quince minutos y la de los profesionales una duración de veinte minutos.

Para participar deberá enviarse:

• Abstract o resumen de la ponencia no mayor a 1,000 palabras y 2 imágenes

• CV / hoja de vida del proponente, no mayor a las 2,000 palabras

• Carta de solicitud incluyendo datos de contacto, afiliación profesional, categoría de participación, título de la ponencia y tema al que aplica

Esta información deberá ser enviada a: Omar Rancier (orancier@gmail.com) e Ylka Mendoza (ylkadelia@hotmail.com).

Silvia

Mark Raymond y Andrés Mignucci durante las reuniones preparatorias del SAL XVI celebradas en Santo Domingo del 3 al 5 de noviembre del 2014.

Categorías de participación

Podrán presentarse trabajos en tres categorías:

1. Categoría de Profesionales, donde podrán participar todos los profesionales que sometan sus trabajos al Comité Académico Seleccionador del Evento.

2. Categoría de Estudiantes, donde podrán participar todos los estudiantes de postgrado (maestría) y los estudiantes de pregrado (licenciatura) —a partir del tercer año— que sometan trabajos al Comité Académico Seleccionador del Evento.

3. Categoría de Posters, categoría abierta donde podrá participar todo profesional o estudiante que esté inscrito en el seminario.

Estudiantes

Los estudiantes podrán elaborar sus ponencias siguiendo las pautas marcadas por el SAL guiados por profesores en sus centros de estudio. Podrán elegir cualquiera de los conceptos expresados en los tres grandes temas que se tratan durante el SAL con la región latinoamericana como marco de estudio, para ser presentadas durante uno de esos días. El tiempo de presentación será de quince minutos. Todos los trabajos serán sometidos a selección por parte de un Comité Académico Seleccionador determinado por el Equipo Organizador del evento. Las presentaciones se pueden realizar en uno de dos formatos: carteles o presentaciones audiovisuales.

Profesionales independientes:

Arquitectos proyectistas, investigadores y docentes

El SAL, en cuanto a espacio de diálogo acerca de la realidad arquitectónica local brinda la oportunidad para que los profesionales independientes participen en el evento como ponentes. Están invitados a presentar sus trabajos pudiendo elegir uno de los tres grandes temas que se tratarán en el evento con la región latinoamericana como marco de estudio para someterlos a un Comité Académico Seleccionador. El tiempo de presentación será de veinte minutos. Los trabajos serán considerados para participar de dos maneras:

a. Para formar parte de uno de los Salones Temáticos durante los días del evento

b. Para ser publicado en el libro que recogerá las memorias del SAL XVI

Las presentaciones se pueden realizar en uno de dos formatos: carteles o presentaciones audiovisuales.

Comité Académico Seleccionador

El Comité Académico Seleccionador tendrá la tarea de escoger los trabajos presentados por los profesionales y los estudiantes, y aquellos para la categoría de posters. Dicho comité estará compuesto por el Comité Internacional del SAL XVI Santo Domingo 2015 formado por los arquitectos Silvia Arango, de Colombia; Mark Raymond, de Trinidad y Tobago; Andrés Mignucci, de Puerto Rico; Eduardo Tejeira, de Panamá; y Gustavo Luis

Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, además de un representante designado por cada una de las universidades dominicanas asociadas al SAL XVI

Formatos de trabajo

1. Carteles de los trabajos seleccionados del Seminario

Dos carteles en formato vertical, 50 x 70 cm. Pueden ser en blanco y negro o color, diagramados según la plantilla contenida en la página web del SAL XVI que se publicará posteriormente.

Deben contener la siguiente información:

• Autor(es)

• Universidad

• Nombre del profesor, coordinador o tutor (si aplica)

Contenido:

•Tema

•Sub-tema

•Títulodeltrabajo

•Ilustraciones

Los carteles se deberán entregar en formato digital con sus vínculos adjuntos para ser impresos por los organizadores del SAL; y posteriormente publicados en el documento compendio de los trabajos presentados, y en el libro de Memorias del SAL XVI. Estas imágenes deben entregarse como archivos abiertos en los formatos originales: jpg, bmp, tif, tiff, doc, docx.

2. Presentaciones audiovisuales

• Máximo 10 minutos de duración

• Deben ser entregadas en un CD/DVD debidamente rotulado con la siguiente información:

• Autor(es)

• Universidad

• Nombre del profesor, coordinador o tutor (si aplica)

Contenido:

•Tema

•Sub-tema

•Títulodeltrabajo

Los trabajos audiovisuales deben entregarse codificados en formatos reproducibles de fácil acceso: mov, avi, mpeg4, mp4, wmv, ppt.

En esta página y la siguiente: imágenes de las reuniones preparatorias del SAL XVI realizadas en los salones de la Universidad Central del Este el pasado mes de noviembre del 2014. Participaron en dicho encuentro los miembros del Comité Internacional: Silvia Arango de Colombia, Eduardo Tejeira de Panamá, Mark Raymond de Trinidad Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, así como Gustavo Luis Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, junto a los representantes de las universidades participantes: UNPHU, PUCMM, UNIBE y UCE, y los encargados de la FEWP y la SARD.

3. Trabajos para las Memorias del SAL XVI, Santo Domingo, 2015

Para los trabajos aceptados por el Comité Académico Seleccionador del SAL XVI:

• Las ponencias escritas tanto de los estudiantes como de los profesionales seleccionados no deben exceder los 20.000 caracteres con espacios.

• Se pueden incluir máximo hasta 5 imágenes.

• Formatos de entrega de material: la información de los trabajos de estudiantes y profesionales se debe enviar vía internet con los archivos abiertos de texto (formatos .doc., .docx, .xls, .xlsx), y planos, ilustraciones y fotografías (formatos .jpg, .tif, .psd). Las imágenes deben tener tamaño postal y estar en alta resolución (300 dpi). La información también se puede entregar en Santo Domingo en CD o DVD

• Incluir subtítulos que no excedan 150 caracteres con espacios.

Para todas las imágenes, se solicitará diligenciar un «Formato de Cesión Parcial de Licencia de Uso» a nombre de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, como coordinadora del Comité Organizador del evento, con el propósito de incluirlas en las diferentes publicaciones del mismo.

Fechas SAL XVI, Santo Domingo 2015

• Apertura de la convocatoria: 15 de abril de 2015

• Entrega de propuesta conferencia resumida (max.1,000 palabras y dos imágenes): 20 de mayo de 2015

• Evaluación de resúmenes recibidos (interno): 20 de mayo a 1 de julio 2015

• Anuncio de trabajos seleccionados: 1 de julio de 2015

• Entrega del trabajo final (para incluir en el Documento compendio de los trabajos presentados y las Memorias SAL XVI, Santo Domingo 2015): 1 de septiembre de 2015.

Costos de inscripción al Seminario:

• Hasta el 1 de junio:

Profesionales US$150.00

Estudiantes US$60.00

• Del 1 de junio al 1 de septiembre:

Profesionales US$200.00

Estudiantes US$90.00

• En el evento (2 de noviembre):

Profesionales US$250.00

Estudiantes US$120.00

Oportunamente los organizadores del SAL XVI Santo Domingo 2015, suministrarán una lista de los hoteles recomendados por el Seminario.

Esquema del Programa

• Domingo 1 de noviembre 2015. Llegada de invitados y participantes, inicio de proceso de registro y acreditación al SAL XVI

• Lunes 2 de noviembre (Responsable: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña -UNPHU)

AM Recorrido urbano

M Almuerzo con invitados internacionales

PM Inauguración SAL XVI. Primera Conferencia Magistral. Auditorio UNPHU

• Martes 3 de noviembre - Primer día: Dimensión Arquitectónica. Día de la Arquitectura Dominicana (Responsable: Universidad Iberoamericana - UNIBE)

AM Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia UNIBE

M Almuerzo / Reunión Revistas

PM Salón Temático. 2da Conferencia Magistral.

• Miércoles 4 de noviembre - Segundo día: Dimensión Urbana (Responsable: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra - PUCMM)

AM Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia PUCMM

M Almuerzo / Reunión Revistas

PM Salón Temático. 3ra Conferencia Magistral.

• Jueves 5 de noviembre - Tercer día: Dimensión Territorial (Responsable: Universidad Central del Este - UCE)

AM Traslado a San Pedro de Macorís. Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia UCE

M Almuerzo / Reunión Revistas

PM Salón Temático. 4ta Conferencia Magistral.

• Viernes 6 de noviembre (Responsable: UNPHU)

AM Encuentro de Revistas (ARLA). Conclusiones y entrega del premio América. Anuncio SAL XVII

M Traslado a Post SAL (sólo comité invitados SAL)

PM Primera Sesión Post Sal

• Sábado 7 de noviembre

AM Reunión Post SAL

M Almuerzo

PM Inicio salida de invitados

• Domingo 8 de noviembre

PM Salida de invitados

Información:

• Omar Rancier - orancier@gmail.com

• Ylka Mendoza – ylkadelia@hotmail.com

Historia de los SAL

Los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana nacen en 1985 y se pueden definir como un movimiento de arquitectos y académicos que piensan en América Latina desde América Latina, y como un espacio de debate donde confluyen el pensamiento teórico y la práctica arquitectónica de nuestro continente. Esta reflexión sostenida en el tiempo ha repercutido en áreas académicas, profesionales y de pensamiento. El mayor patrimonio del SAL lo constituye la consolidación de una extensa red de personas, instituciones, centros de investigación, exposiciones, archivos, publicaciones y centros de enseñanza que comparten, de manera entusiasta y solidaria, el común propósito de mirarnos a nosotros mismos y de examinar la situación mundial de la arquitectura desde América Latina.

A través de sus 15 versiones anteriores, el SAL ha sido el escenario para la divulgación y reflexión alrededor de temas relevantes relacionados con la arquitectura de la región, y ha recorrido cada dos años diversas ciudades de países latinoamericanos.

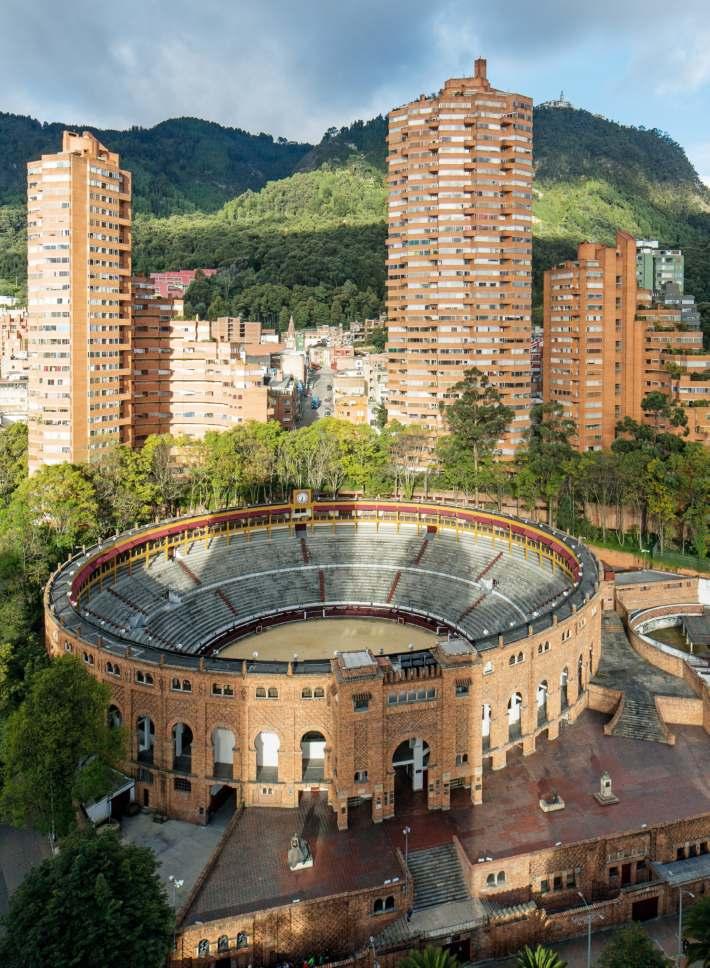

El ultimo SAL, el SAL15, se celebró en Bogotá en septiembre del 2013 con el tema de Arquitectura y espacio urbano: memorias del futuro. La arquitectura como conformadora de ciudad es parte del espacio urbano, y es, hoy en día, el lugar de habitación de la mayoría de la población latinoamericana. El SAL15 propuso una reflexión conjunta sobre el espíritu de lo público en la arquitectura latinoamericana contemporánea, a través de la presentación de proyectos arquitectónicos, urbanos o paisajísticos y de la reflexión teórica, crítica e histórica sobre la experiencia del espacio urbano latinoamericano.

El SAL 15 fue organizado por la Fundación Rogelio Salmona en alianza con las siguientes universidades: Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá, Medellín y Manizales; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá; y Universidad Jorge Tadeo Lozano, sedes Bogotá y Cartagena.

En este último evento , la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña UNPHU y la Revista Archivos de Arquitectura Antillana solicitaron, y fue aceptada, la sede del SAL XVI que se celebrará en noviembre del 2015. Para este seminario fue conformado un grupo de academias: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Pontificia Universidad

Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Universidad Central del Este (UCE), quienes aunarán esfuerzos, conjuntamente con la revista Archivos de Arquitectura Antillana (AAA), la Fundación Erwin Walter Palm (FEWP) y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), para desarrollar el SAL XVI, SANTO DOMINGO 2015.

Pre-SAL XVI, Santo Domingo 2015

Del 3 al 5 de noviembre del 2014, se realizó en Santo Domingo la reunión preparatoria para el SAL XVI Santo Domingo 2015 con la participación del Comité Internacional para tal efecto conformado por Silvia Arango de Colombia, Eduardo Tejeira de Panamá, Mark Raymond de Trinidad Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, con la participación de Gustavo Luis Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, los representantes de las universidades participantes: UNPHU, PUCMM, UNIBE y UCE, y los encargados de la FEWP y la SARD.

En la sesión realizada en la Universidad Central del Este, se determinó la línea temática del SAL XVI. Además se presentaron cuatros conferencias magistrales, dos en los salones de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU, impartidas por la Dra. Silvia Arango de la Universidad Nacional de Colombia, y el Dr. Eduardo Tejeira Davis de Panamá, y dos conferencias en UNIBE impartidas por Mark Raymond de Trinidad y Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, quienes abordaron el tema urbano desde la cotidianidad y lo contrastaron a sus respectivas ciudades.

Lorena Tezanos Toral

La primera mirada a la arquitectura latinoamericana del Museo de Arte Moderno de New York (MoMA) data del 1939, cuando Philip L. Goodwin organiza la exhibición Brazil Builds, dedicada a explorar la gran vitalidad y originalidad de la arquitectura moderna que se venía desarrollando en este país. Sin embargo, es en 1955 cuando Arthur Drexler, junto a HenryRussell Hitchcock, organizan la exhibición, hasta entonces sin precedentes, Latin American Architecture since 1945. Dicha exhibición buscaba resaltar, mediante un selecto grupo de edificios de 11 países latinoamericanos, una década de grandes logros arquitectónicos de la época de posguerra.

Sesenta años después, el MoMA inaugura la exhibición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980, enfocándose nuevamente en la región, esta vez en el cuarto de siglo subsiguiente, y reseñando la gran variedad de posiciones, debates e innovaciones arquitectónicas desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, desde México hasta Cuba y el Cono Sur. La exhibición fue inaugurada el 24 de marzo de 2015, en una actividad exclusiva para miembros y colaboradores, y se abrió al público general el 29 de marzo. La muestra estará abierta hasta el 19 de julio de 2015, en la sala Joan and Preston Robert Tisch Exhibition Gallery, en el sexto piso. La exhibición fue organzada por Barry Bergdoll, Curador, y Patricio del Real, Asistente de Curaduría, del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, junto a los curadores invitados Jorge Francisco Liernur, de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argentina, y Carlos Eduardo Comas, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Brasil.

En las décadas de los sesenta y setenta, los países latinoamericanos experimentaron en su mayoría una urbanización sin precedentes y sus gobiernos promovieron unánimamente la modernización e industrialización, dando como resultado una transformación vital del entorno construido y una gran variedad de propuestas arquitectónicas innovadoras y progresistas. Los diversos países de la zona lidiaron con los retos que presentaba la modernidad, incentivando el desarrollo industrial y económico, y construyendo grandes proyectos de vivienda. Ciudades completas como Brasilia, en Brasil, y Guayana, en el interior de Venezuela, se construyeron a gran velocidad y se convirtieron en muestras de arquitectura vanguardista y moderna. Y es este ímpetu constructivo, innovador y vanguardista que esta exhibición muestra al público. Más allá de las muchas ausencias, ya que se trata de una exhibición de la arquitectura de todo un continente, los curadores logran capturar el espíritu de una época de gran desarrollo, donde se vislumbran importantes aportes formales, una nueva relación con el paisaje, una conciencia de la importancia del espacio público, pero sobre todo, el rol fundamental de los Estados como promotores de proyectos de gran impacto, con formas y soluciones arquitectónicas audaces e innovadoras.

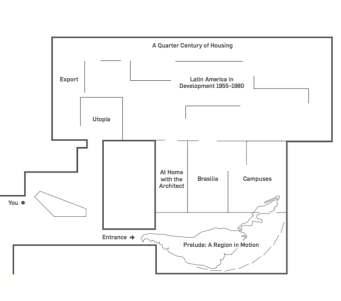

Vista de la entrada a la exhibición Latin America in Construction; y mapa que muestra las distintas salas y galerías. Foto: Gustavo José Moré.

Latin America in Construction, es exactamente lo que nos dice su título, una construcción de las distintas historias y ejemplos más relevantes de la arquitectura latinoamericana de la época reseñada.

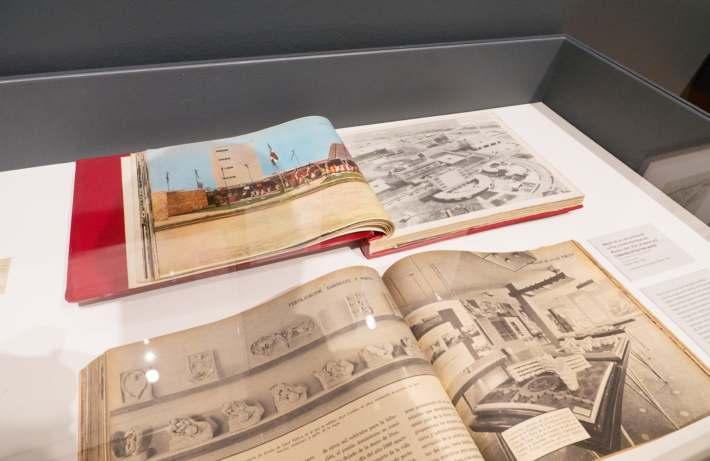

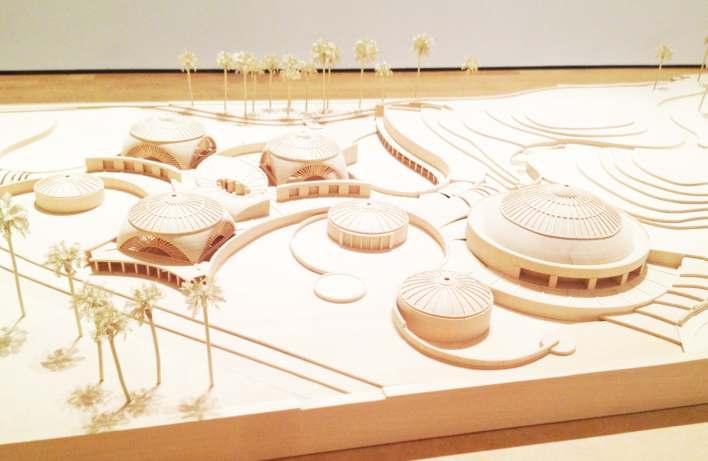

Por cuatro años, el equipo de curaduría viajó por toda la región consultando archivos nacionales y privados, archivos arquitectónicos y fílmicos de universidades y firmas de arquitectura, para recopilar documentos originales de la época. La exhibición reúne por primera vez más de 500 obras originales, en su mayoría inéditas, que incluyen planos de diseño y construcción, modelos, fotografías y videos. Estos documentos históricos se exhiben junto a nuevos materiales creados para la exposición, entre ellos, antologías de videos de la época editados por Joey Forsyte, fotografías de Leonardo Finotti, y maquetas a gran escala realizadas por equipos de estudiantes de la Universidad de Miami y de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en Chile, bajo la dirección del grupo Constructo. En conjunto, las maquetas ilustran magistralmente la exploración de nuevas formas arquitectónicas que involucran una nueva visión del espacio público y del paisaje, como parte esencial de la concepción proyectual de los arquitectos.

Titulada «Prelude: A Region in Motion» (Preludio: una región en movimiento), la primera sala inicia la exhibición con algunos de los proyectos arquitectónicos más reveladores de los años previos a 1955. Abre de manera metafórica la exhibición del famoso dibujo de Le Corbusier, realizado en su primer viaje a América del Sur en 1939, donde rechaza el imperante clasicismo Beaux-Arts de Buenos Aires. Su frase: «Esto no es arquitectura. Estos fueron estilos vivos y magníficos sólo en su nacimiento, ahora son sólo cadáveres», poéticamente da fin al clasicismo aún imperante en la primera mitad del siglo XX en los países latinoamericanos, para dar paso a nuevas experimentaciones formales de carácter moderno.

Entre 1925 y 1950, el rápido crecimiento de los centros metropolitanos permitió que un grupo de arquitectos empezaran a explorar nuevas formas arquitectónicas que respondieran a los interes nacionales de modernidad social y económica. Destacan en esta galería, por ejemplo, los proyectos educacionales de México en los años treinta, o los proyectos para una arquitectura vertical, tanto residencial como comercial, en Argentina, Uruguay y Brasil. Es en esta sala donde aparece la República Dominicana representada, con la exhibición del Album de Oro de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (de 1956), que dio una nueva imagen a la ciudad Trujillo al convertirla en un nuevo paradigma de arquitectura moderna. Los curadores incluyen también una hermosa maqueta del icónico edificio del Ministerio de Educación y Salud, de Río de Janeiro (193742), de Lucio Costa, que marca la pauta del nuevo camino que iniciará la arquitectura latinoamericana de mediados de siglo.

Superior: Gustavo Luis Moré, Louise Noelle y Teodoro González de León. Medio: Dibujo de Le Corbusier rechazando el clasicismo Beaux Arts de Buenos Aires y maqueta del Ministerio de Educación y Salud, de Río de Janeiro (1937-42), diseño de Lucio Costa. Debajo: Album de Oro de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, Santo Domingo, 1956. Fotos: Gustavo José Moré.

Vista de los asistentes a la inauguración de la exhibición durante la cena.

GL Moré, con la autora del célebre libro Caribbean Style, Suzanne Slesin y su esposo, y Jay Levenson, Director de Programas Internacionales del MoMA. Foto: GJ Moré. Centro y abajo: vistas de Prelude: A Region in Motion con 7 pantallas proyectando videos de época. Foto: T. Griesel © 2015 MoMA /GJ Moré.

Superior izquierda: vista de la galería dedicada a Campuses. Superior derecha: vista de la galería dedicada a Brasilia. Fotos: Thomas Griesel © 2015 The Museum of Modern Art, New York. Medio: Brasilia en construcción, 1957. Foto: Geofoto, Arquivo Publico do Distrito Federal. Inferior: Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, Plaza de los tres poderes, Brasilia, 1958-1960. Foto: Leonardo Finotti.

Superior: vista del plano de conjunto para el Parque Do Flamengo (1962-65), Río de Janeiro, diseño de Burle-Marx y Affonso Reidy. Foto: Gustavo José Moré. Medio: Clorindo Testa, Banco de Londres, Buenos Aires, 1959-1966. Foto: © Archivo Manuel Gómez Piñeiro. Inferior: Emilio Duhart, Edificio CEPAL, Santiago, Chile, 1962-1966. Foto: cortesía PUC Archivo de Originales.

José

Vista de la maqueta del Centro Cívico La Pampa, Santa Rosa, Argentina (1955-63), diseño de Boris Dabinovic, Augusto Gaido, Francisco Rossi y Clorindo Testa. Foto: Lorena

Pero en esta primera galería, lo que atrae inmediatamente la atención del público son las siete pantallas que proyectan videos de la época, donde se retrata el ritmo acelerado de modernización y cambio en la fisonomía urbana de siete ciudades latinoamericanas: Montevideo, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Caracas, México D.F. y La Habana. Los videos fueron elaborados por el artista Joey Forsyte, quien investigó y produjo los retratos de estas siete ciudades, al condensar en 8.5 minutos una antología histórica de su transformación urbana. Los videos muestran de manera sincronizada cambios similares en todas las ciudades, incluyendo temas como trenes, automóviles, aeroplanos, electrificación, educación, radio, industrialización, etc. Las pantallas y videos están organizados según la posición geográfica de las siete ciudades, de sur a norte, siguiendo un arco que marca el frente Atlántico de Latinoamérica.

La segunda galería de la exhibición ha sido dedicada a «Campuses» o ciudades universitarias, especialmente a los diseños de la Universidad Nacional Autónoma de México (1947-1954) y a la Universidad Central de Venezuela en Caracas (1944-70), que representan un pensamiento radical nuevo, y constituyen no sólo nuevos ideales educacionales, sino también un fragmento de una «ciudad ideal». Ambos proyectos son presentados como modelos de arquitectura moderna cargados de identidad nacional y son desglosados mediante maquetas, planos constructivos originales, planos de conjunto, fotografías de la época, videos, entre otros. Resalta a nivel general la arquitectura de concreto armado con osadas estructuras y voladizos, y la síntesis de las artes, donde murales, mosaicos y esculturas animan y dan vida a los espacios racionales y modernos.

La tercera sala es dedicada a una sola ciudad: Brasilia, tratada como ejemplo fundamental de planificación urbana moderna en Latinoamérica. De 1956 a 1960, Oscar Niemeyer dirigió la recién creada Companhia de Urbanização da Nova Capital (NOVACAP) para mover la capital brasileña de Río de Janeiro a la sabana del altiplano central. En un concurso nacional para planear una ciudad para medio millón de habitantes, el jurado seleccionó el plan de Lucio Costa, cuyo diseño estaba estructurado alrededor de dos ejes principales: uno de representación cívica, que culminaba en la Plaza de los Tres Poderes, el otro, en forma de arco, albergaba las supercuadras residenciales conectadas por un marcado eje de circulación. En la unión de ambos ejes se ubicaban los sectores comerciales, recreativos y culturales. Lo que más llama la atención en esta sala son las fotografías a gran escala y a color de los edificios diseñados por Oscar Niemeyer, donde la sensualidad de las formas orgánicas, unidas al impresionante paisaje —vasto, despejado y solitario— traen una cierta poesía a este intento de urbanismo moderno latinoamericano. Las fotos se acompañan de una maqueta del conjunto y de planos constructivos del Congreso Nacional.

Lina Bo Bardi, Museo de Arte de São Paulo, Brasil, dibujo en lápiz, tinta y papel (1968). Foto: © Instituto Lina Bo e Pietro

Aún cuando toda una galería es dedicada al espectacular desarrollo de Brasilia —una ciudad completa construida en unos pocos años— las transformaciones urbanas de muchas otras ciudades latinoamericanas fueron igualmente dramáticas, y son reseñadas —aunque más brevemente y con ejemplos puntuales— en la galería subsiguiente bajo el título «Latin America in Development» (Latinoamérica en desarrollo). Muchas fueron las medidas de desarrollo económico destinadas a transformar el territorio urbano y rural latinoamericano, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La arquitectura jugó un rol primordial en este desarrollo y hubo una gran producción de instalaciones culturales y deportivas, bibliotecas, museos, instalaciones industriales y edificios corporativos en altura.

Río de Janeiro, antigua capital del Brasil, fue una de las ciudades que experimentó una de las más dramáticas transformaciones, al ser rediseñada la imagen de la ciudad en un espectacular proyecto que dio nueva forma a la línea costera y formó nuevas relaciones entre los edificios, el paisaje y la naturaleza. El MoMA muestra el espectacular plano de conjunto preparado por Burle-Marx y Eduardo Reidy, para el Parque Do Flamengo (1962-65), así como los dibujos de la Av. Atlántica, en Copacabana (1969-72). El diálogo entre arquitectura y paisaje fue fundamental en muchos proyectos reseñados, pero especialmente latente en el diseño del espectacular Hotel Humboldt, en Caracas, de Tomás José Sanabria (1956) en la cima de la montaña del Ávila.

Entre las instituciones concebidas para impulsar el desarrollo, cuya arquitectura marcó nuevas pautas y caminos, son dignas de mención el Centro Cívico La Pampa, en Santa Rosa, Argentina (1955-63), cuya gran plaza pública crea una agradable permeabilidad entre el edificio y el entorno; y la sede para la Comisión Económica para América Latina CEPAL en Santiago, Chile, de Emilio Duhart (1962-1966), también integrado al majestuoso paisaje, pero con una arquitectura brutalista, monumental y cargada de simbolismo. Otros proyectos para edificios culturales son concebidos como estructuras complejas, formalmente y estructuralmente innovadoras, entretejidas a la trama de la ciudad, como el Museo de Arte de São Paulo de Lina Bo Bardi (1957-68), y la Biblioteca Nacional en Buenos Aires de Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga (1962-92).

El dramático proceso de urbanización iniciado en los años 50 en Latinoamérica trajo como resultado altas densidades urbanas que ameritaron edificios de mayor escala, muchas veces multifuncionales, que debieron re-pensar su relación con la trama urbana. El gran Banco de Londres en Buenos Aires, de Clorindo Testa (1959-66) se convirtió en una de las obras maestras de la época, por su vinculación teatral con el ámbito público y la gran expresividad en su manejo del concreto visto; mientras que obras como los proyectos para el concurso del Edificio Peugeot, en Buenos Aires (1961) iniciaron un debate sobre el rol del rascacielos en las grandes urbes latinoamericanas.

Maqueta del proyecto para el Edificio Peugeot, en Buenos Aires, de César Barañano, José Blumstein y Julio Ferster (1961-62). Foto: Lorena Tezanos.

Propuestas para el concurso de diseño del Edificio Peugeot, en Buenos Aires, 1961. Foto: Lorena Tezanos.

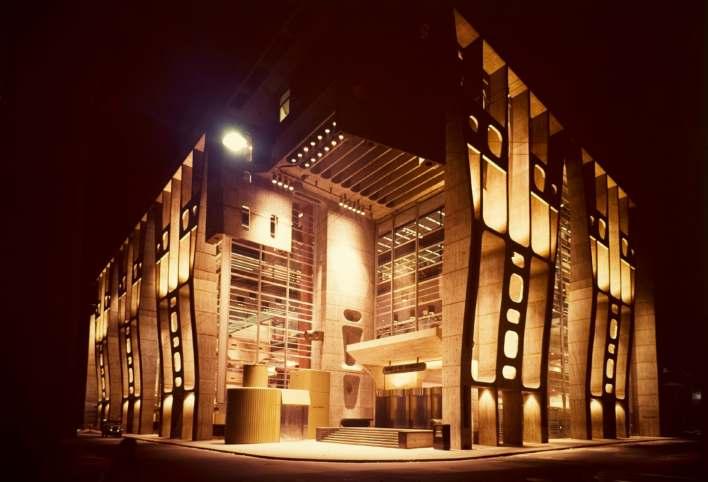

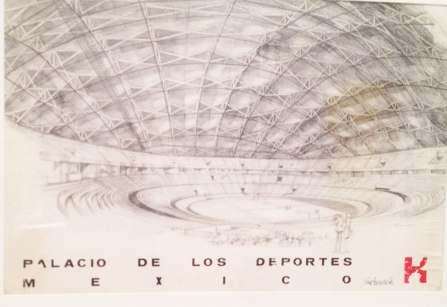

Félix Candela, Enrique Castañeda y Antonio Peyri, Palacio de los Deportes, México, 1966-68. Foto: Lorena Tezanos.

Vista de la galería con la exhibición titulada «A Quarter Century of Housing».

Foto: GJ Moré. Medio: Eladio Dieste, Iglesia en Atlantida, Uruguay, 1958. Foto: Leonardo Finotti. Inferior izquierda: Eladio Dieste en la Iglesia, Uruguay, c. 1959. Foto: Marcelo Sassón, Archivo Dieste y Montañez. Inferior derecha: vista de la instalación.

Latin America in Construction también explora el florecimiento inventivo de nuevos modelos de arquitectura religiosa y deportiva, destacando en ambos casos la gran expresividad de las propuestas seleccionadas. Sumamente interesantes son las exploraciones para el espacio sagrado concebidas por Eladio Dieste en Uruguay, en especial en la Iglesia del Cristo Obrero (1958-60) con su innovadora estructura de ladrillo. La inversión pública en estadios importantes también dio como resultado impresionantes logros estructurales. Tal es el caso, por ejemplo, del Estadio Mendoza, en Argentina, de MPSGSSV, (1976-78) o el Palacio de los Deportes de México, de Félix Candela y Enrique Castañeda y Antonio Peyri (1966-68), con sus interesantes estructuras tensadas.

Los proyectos en el ámbito educativo también arrojaron interesantes resultados. Cabe mencionar las Escuelas Nacionales de Artes Plásticas en La Habana, Cuba, de Vittorio Garatti, Ricardo Porro y Roberto Gottardi (1961-65), cuya maqueta y planos capta inmediatamente la atención del visitante. Las formas orgánicas de los edificios, junto a las curvas sensuales del paisaje y la maravillosa integración entre ambos, revisten al proyecto de un atractivo poco común. Sin embargo, es en sus exploraciones estructurales de la cúpula catalana, su magistral uso del ladrillo y la cerámica como elementos autóctonos, y su evocación de la tradición afro-cubana, lo que reviste al proyecto de gran originalidad y autenticidad.

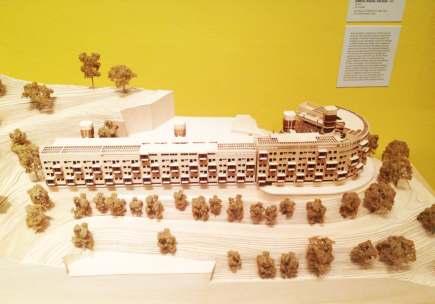

Una de las áreas más atractivas en términos museográficos de la exhibición fue la dedicada a los proyectos residenciales. Organizada de manera lineal y cronológica, esta sección muestra los más relevantes proyectos residenciales de Latinoamérica entre 1955 y 1980, mediante fotos, dibujos, videos, libros y maquetas. La muestra incluye distintas tipologías y distintos estilos manejados según los diversos contextos, desde viviendas subvencionadas por el Estado hasta viviendas de la clase media construidas por el sector privado. La línea de tiempo en la parte superior especifica importantes eventos políticos y económicos del período, que ayudan a conectar las instituciones de desarrollo mostradas en la galería central, con esta pared dedicada a proyectos residenciales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento demográfico latinoamericano ameritó grandes inversiones públicas y privadas en proyectos de vivienda. La región se convirtió en un laboratorio experimental de nuevas ideas de habitar con soluciones innovadoras que proponen nuevos materiales y nuevas relaciones con la ciudad y sus habitantes. Los proyectos expuestos oscilan entre la monumentalidad y magistral relación con el paisaje y el entorno del Edificio Altolar, en Caracas (1966) y las Torres del Parque en Bogotá (1964-70); a obras de arquitectura exclusivas con ecos vernáculos como el proyecto Las Arboledas, en México (1957-61) de Luis Barragán; e incluso proyectos de viviendas económicas como respuesta a asentamientos informales. Un ejemplo de este último caso es el proyecto PREVI, concebido en Lima como un proyecto conjunto entre

Vista de la instalación «A Quarter Century of Housing». Foto: Thomas Griesel, © 2015 The Museum of Modern Art, New York.

Maqueta de las Torres del Parque, Bogotá, Colombia. Foto: Gustavo José Moré. Medio: Escuela Nacional de Artes Plásticas, La Habana, Cuba, Ricardo Porro, 1961-1965. Foto: © Archivo Vittorio Garatti. Inferior: vista de la maqueta de esta misma obra.

Jimmy Alcock, Edificio Altolar, Caracas, Venezuela, 1966. Foto: Lorena Tezanos.

Superior derecha: Luis Barragán, Torres de Satélite (1957), México, Perspectiva sin fecha, tiza en cartulina. © 2014 Barragan Foundation, Switzerland / Artists Rights Society (ARS), New York. Inferior: Rogelio Salmona, Torres del Parque, Bogotá, Colombia, 1964-1970. Foto: Leonardo Finotti.

Mario Girona y Osmany Cienfuegos, Comunidad Las Terrazas, Pinar del Río, Cuba, 1968-75. Fuente: Bergdoll, ed., Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980, 204.

Jorge Castillo, Casa Mara, Venezuela, 1972. Fuente: Bergdoll, ed., Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980, 294.

los propios habitantes y el Estado. Otros proyectos proponen nuevos materiales para el diseño de vivienda, como el uso de paneles de concreto ruso prefabricados en el complejo de Las Terrazas, en Pinar del Río, Cuba (1968-75), o el uso de partes prefabricadas de fibra de vidrio y poliuretano, en la Casa Mara, en Caracas, de Jorge Castillo (1972).

Aunque la exhibición hace hincapié en la arquitectura pública y la vivienda colectiva, se incluye una galería titulada «En la Casa del Arquitecto», donde se muestran varios ejemplos de viviendas diseñadas por los arquitectos para sí mismos o sus familiares. La creciente prosperidad de la clase media en muchos países latinoamericanos marcó el inicio de una época de oro en el diseño de viviendas unifamiliares, a menudo en combinación con el innovador diseño de jardines. Esta sala incluye ejemplos de Agustín Hernández Navarro, Paulo Mendes da Rocha, Juan O’Gorman y Amancio Williams. Sin embargo, protagoniza una foto a color a gran escala de la casa de Henry Klumb, en San Juan, Puerto Rico (1950). Esta casa simple, de madera, con una galería abierta elevada sobre el nivel del suelo mirando hacia el jardín, se inspira en la casa caribeña tradicional. Sin embargo, Klumb la complementa con la silla argentina mariposa BKF, que se había convertido en un símbolo de la vida moderna no sólo en Latinaomérica sino a nivel mundial.

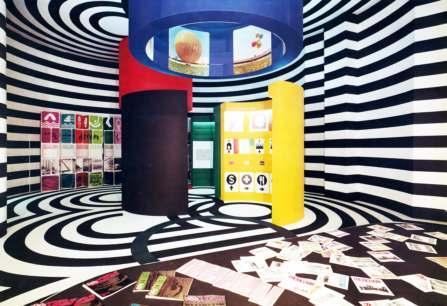

Las dos últimas secciones de la exhibición tratan los temas de «Exportación» y «Utopía», en cierto sentido reforzando la intención general de desmitificar la idea de Latinoamérica como «importadora» de modelos y estilos internacionales. La historiografía de la arquitectura latinoamericana ha enfatizado las importaciones, desde épocas coloniales hasta la actualidad, prestando poca atención a las muchas innovaciones y a su eventual internacionalización. En la sección sobre «Exportación» se presentan ejemplos de pabellones latinoamericanos en exposiciones mundiales, que presentaron al mundo formas y actitudes innovadoras que se estaban llevando a cabo en Latinoamérica, como el caso del pabellón cubano de Vittorio Garatti para la Expo de Montreal de 1967. También en esta sección se examinan exportaciones más permanentes y constantes de conocimiento arquitectónico latinoamericano, como el caso del proyecto mexicano Aula Casa Rural (1958-60), de Pedro Ramírez Vázquez. Esta casa-aula, prefabricada y ligera, fue diseñada como parte del programa para aumentar los niveles de alfabetismo en los campos rurales de México. La estructura metálica pesaba un poco más de 100 libras y podía adaptarse a diferentes regiones y climas, pues incorporaraba paredes interiores y exteriores de materiales locales. En los primeros años del programa se construyeron más de 35,000 escuelas en las regiones más pobres de México, y en los años subsiguientes más de 150,000 unidades fueron vendidas a 17 países, no sólo en Latinaomérica sino también en la India, Indonesia, Italia y Yugoslavia.

La vanguardia del pensamiento latinoamericano es también parte intrínseca de su aporte internacional. En algunos casos, el pensamiento utópico abrazó la tecnología y la

Rogelio Salmona y Hernán Vieco, Complejo de casas en San Cristóbal, Bogotá, Colombia, 1963-1966. Foto: Paolo Gasparini © Fundación Rogelio Salmona.

Juan Sordo Madaleno, Edificio Palmas 555, México, 1975. Foto: Guillermo Zamora. Museum of Modern Art, New York.

industrialización, mientras que en otros lo rechazó rotundamente en aras de un retorno a las tradiciones y la naturaleza. Este último es el caso de la Casa de Ejercicios Espirituales, El Jacarandá, en Reconquista, Argentina (1965) de Claurido Caveri, cuyas formas orgánicas rechazan el futuro tecnológico en busca de una poética de la arquitectura que vuelve a las raíces y a las formas vernáculas.

En su conjunto, la exhibición muestra al visitante la efervecencia creativa que caracterizó este período de la historia latinoamericana, y la voluntad de los gobiernos —democráticos o autoritarios— de transformar las métropolis de cada país, con una fe ciega en la capacidad de la arquitectura para hacerlo. La arquitectura es empleada por su potencial expresivo, mucha veces monumental, para crear una imagen de poder o desarrollo, o para sintetizar aspiraciones políticas, económicas y culturales de las autoridades en el poder. ¿Cuál sino sería la intención de proyectos como Brasilia o las ciudades universitarias de Venezuela y México? Pero la fe en la arquitectura también radica en su capacidad de crear mejores condiciones de vida para los habitantes, y así lo atestiguan los múltiples proyectos de vivienda pública presentados que buscan entender y responder a la idiosincrasia y la forma de habitar de cada pueblo.