R E X

réalités & expérience

réalités & expérience

M1S7 I Matière, matériaux, architecture janvier 2023

Le verre, du latin vitrum, est défini dans le dictionnaire comme étant une substance solide, amorphe, translucide, minérale, isotrope, dure et fragile à la fois obtenue par la fusion d’oxydes - sable siliceux -, avec des fondants - oxydes alcalins - et des stabilisants - oxydes alcalinoterreux -.

Le verre est avant tout une matière composée essentiellement de sable et résulte d’un véritable savoir-faire. Mais pas seulement. En réalité, ce corps qui compose le monde sensible n’est pas l’unique résultat d’un dur labeur de la culture humaine. Il est aussi le fruit d’un long et exceptionnel travail de la nature. En effet, penser l’inverse, serait oublier que le sable, formé de grains souvent quartzeux est luimême issu de la désagrégation de roches sédimentaires sous l’action des intempéries, du mouvement des vagues, ou encore de l’érosion. Le verre est donc l’alliance unique de la Tekne - la technique en français - humaine et de l’action de la Phusis - l’ordre de la Nature -, entre la culture et la nature.

Il apparaît que la nature s’auto-sculte, qu’elle se façonne elle-même, qu’elle se donne forme en premier lieu. Sans ce premier engendrement, le verre ne peut donc pas être. Puis l’être humain, la culture, par le geste et la technique compose avec l’action de la nature, il récolte et se saisit de la matière pour en faire un matériau. Il s’agit donc d’un travail commun, partagé, d’une collaboration entre l’artificiel et le naturel. Puis, l’art vient parachever ce qui est prédestiné. Le verre apparaît aussi comme le décrit Jean-Louis Bigou dans son texte « Construction » comme étant la transmutation entre la matière, l’idée et la lumière. Rien ne définit mieux en effet, le verre que l’idée selon laquelle il s’agirait d’une « œuvre du temps avant d’être une forme et enfin une idée ». Enfin, l’architecte se saisit de cette substance pour en faire un acte architectural.

Matériau aussi commun qu’universel, le verre, n’a eu de cesse ces dernières années, d’être de plus en plus mis en avant dans l’écriture architecturale des édifices. Bien qu’on puisse distinguer des tendances régionales, on semble assister, sans doute, à un mouvement de fonds qui participe à une certaine uniformisation des architectures à l’échelle planétaire. Avec, l’avènement du style international d’abord puis du postmodernisme, nous semblons être témoins d’une espèce de triomphe de la transparence, d’une sorte d’explosion de la lumière. Pour autant, une ombre tend désormais à faire vaciller ce frénétique déploiement. Entre fragilité et inaltérabilité, minimalisme esthétique et complexité de mise en œuvre, ouverture au paysage et protection à l’extérieur, le verre accumule les dualités paradoxales. De la même façon, n’y a-t-il pas un hiatus, face aux nouvelles conditions climatiques actuelles, et à la raréfaction de la matière ? Ne serait-il pas temps de redéfinir en profondeur et de réinterroger sérieusement la pertinence de l’utilisation du verre comme matériaux de masse ? Seuls, les plus privilégiés pourront-ils continuer à bénéficier d’ouverture généreuse tout en conservant un large confort thermique ?

Finalement, le verre nous renvoie aux choix que nous faisons en tant que société. Quand choisit-on d’utiliser le verre ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Avec quelle qualité ?

Éclatant, brillant, étincelant, éblouissant - parfois -, incarnant une certaine forme de prospérité, voire d’abondance, le verre devra sans doute opérer des mutations s’il souhaite continuer à livrer pleinement ses valeurs et caractéristiques au monde sans quoi, il risque de devenir anachronique.

Photographie de la carrière de sable en activité d’Écuelles, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie de la carrière de sable en activité d’Écuelles, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie de la carrière de sable en activité d’Écuelles, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie de la carrière de sable en activité d’Écuelles, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie du site de traitement de sable de La Grande-Paroisse, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie du site de traitement de sable de La Grande-Paroisse, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie de l’ancienne carrière de sable de Varennes-surSeine, devenue Base de loisirs, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Photographie de l’ancienne carrière de sable de Varennes-surSeine, devenue Base de loisirs, dans la région de Fontainebleau (©Alexis Mohamadi).

Voir et être vu

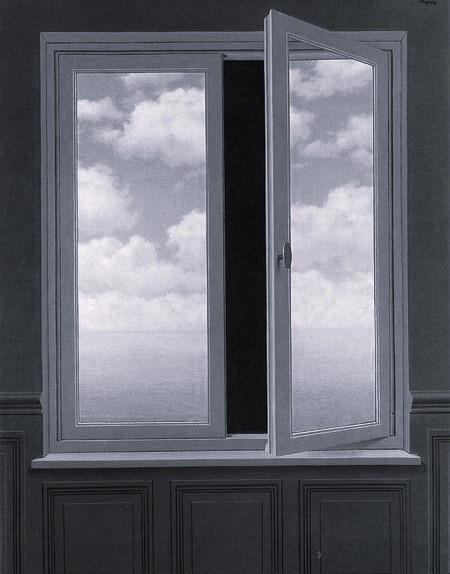

Standardisé, normalisé, banalisé, il ne nous surprend plus. Le voit-on encore ? Bien que l’usage du verre se soit démesurément amplifié, les percements, fenêtres et autres ouvertures passeraient peu s’en faut inaperçues. Pourtant, il est encore là, présent parmi nous, bien plus qu’il ne l’a jamais été. Il nous accompagne, nous entoure, nous éclaire, nous rassure, nous enveloppe, nous habille presque. Certains bâtiments en sont même quasiment totalement, recouverts, à tel point qu’on ne distingue plus ce qui est du registre de l’ouverture, de ce qui est de celui du mur. Perturbant. Tout semble devenu qu’abstraction. Mais alors, ou est le réel ? Le vrai ? L’approprié ? Le beau d’une certaine façon ? Emmanuel Kant pensait que « le beau est ce qui plaît universellement, sans concept » (dans Critique de la faculté de juger, 1790). Peut-être le beau se trouve-t-il ailleurs ? Et s’il était là où on ne regarde jamais ? Charles Baudelaire estimait que « celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n’est pas d’objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. » (dans Le Spleen de Paris, 1869).

La beauté du verre ne serait donc pas forcément en ellemême, mais plutôt dans ce qu’elle permet de refléter, de parader, d’exposer, de mettre en scène, d’étaler, d’exhiber, ou simplement de laisser transparaître. C’est d’ailleurs ce qui fait du verre un matériau proprement singulier. Finalement, c’est donc son rapport fonctionnel et surtout personnel qui nous lie fortement à lui.

René Magritte, La lunette d’approche, 1963.

« Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. » Charles Baudelaire.

Longtemps ignoré par la majeure partie du globe, absent de l’Afrique subsaharienne, de l’Océanie, de l’intégralité du Pacifique, de l’ensemble du continent américain, de l’Europe, d’Asie centrale, ou d’Asie du Sud-est, la plupart des cultures n’en avaient jamais produit en quantité massive - excepté sous forme de perle ou de monnaie d’échange -, le verre est désormais omniprésent dans nos architectures et au-delà.

Né au Moyen-Orient, démocratisé par Rome, sublimé dans les églises du Moyen-âge, objet de spéculation à la Renaissance jusqu’à ce que Versailles finisse par donner le ton, le matériau a aujourd’hui atteint une forme de maturité. Pour autant, notre rapport au verre et au geste semble resté limité. Pour beaucoup d’entre nous, il semble conçu pour être et rester une sorte d’indéchiffrable énigme, un espèce de matériau abstrait, chimérique, voire mystique. Sans en connaître les dessous, il est, en effet, aisé d’en ignorer la nature, tellement il semble d’instinct, inidentifiable. Cette ignorance s’explique également historiquement, par le silence assourdissant dont les maîtres verriers se sont longtemps entourés pour protéger les secrets de leurs recettes. Pourtant, de gestes, il n’en manque pas. Le verre étant très peu présent dans la nature, les interventions sur la matière sont nombreuses pour atteindre le reflet et la transparence. Extraire, peser, fusionner, cuire, mélanger, souffler, chauffer, mouler, découper, assembler, poncer, rien de tout cela n’est indéchiffrable, énigmatique, ou abstrait. Aujourd’hui, les secrets sont partagés cependant, les mythes autour du verre semblent persister, sans doute que cela peut-il s’expliquer par la trop grande technicité des gestes qui s’opèrent sur l’état premier et originel de la matière.

Samuel Van Hoogstraten, L’Homme à la fenêtre, 1653. Vitrage de verre sertis de plomb, massivement utilisé jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ancêtre de nos ouvertures moderne.

René Magritte, La Condition humaine, 1933. Représentation de l’usage du verre, désormais aussi omniprésent qu’invisible, à la fois protecteur et trompeur.

Ambrogio Lorenzetti, Effets du bon Gouvernement dans la ville, 1337-1339.

Représentation d’un panorama urbain. Les baies et ouvertures ouvertes sur le monde et le ciel sont autant sources de lumière, que symbole de connaissance et de civilisation.

Découpe du verre feuilleté à l’Atelier du verre d’Aubière dans la région de Clermont-Ferrand (©Alexis Mohamadi).

Stockage des plaques de verre à l’Atelier du verre d’Aubière dans la région de Clermont-Ferrand (©Alexis Mohamadi).

Ponçage du verre feuilleté à l’Atelier du verre d’Aubière dans la région de Clermont-Ferrand (©Alexis Mohamadi).

Du mur de béton au mur de verre ?

À première vue, Berlin et le verre, ce n’est pas forcément une grande histoire d’amour. Traumatisé par la guerre et par une histoire récente particulièrement austère, puis marqué par le brutalisme très populaire dans l’Europe de l’Est communiste, on peut penser que la capitale allemande a par réflexe davantage dû s’endurcir, se fortifier voire se blinder que de s’ouvrir au monde, au ciel et à la lumière. Pourtant, à y regarder de plus près, le verre a bien lui aussi voix au chapitre dans l’épopée berlinoise. En effet, après une longue période sombre, la ville a dû se réinventer en proposant de nombreux projets d’envergure rompant ainsi avec l’image d’une ville morose. Par ailleurs, faisant fi des normes établies, le Staatliches Bauhaus, l’école d’architecture et d’arts appliqués implantée un temps dans la ville dite Grise a par exemple su transformer et réinventer en profondeur l’utilisation, la mise en œuvre et les usages du verre comme matérialité. Avec comme tête de gondole l’architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, on retiendra notamment l’emblématique Neue Nationalgalerie ( « nouvelle galerie nationale » ), un musée inauguré en 1968, entièrement constitué de parois de verre. La façade ne reprenant aucune charge, cette réalisation est à la fois une prouesse architecturale et technique. La forme géométrique très simple du bâtiment, ses matériaux industriels, et ses lignes parfaitement droites donnent au projet un sentiment de profonde légèreté, une allure épurée, aérée et une impression de transparence et de fluidité entre l’intérieur et l’extérieur. Cette spectaculaire mise en œuvre du verre peut toutefois poser question quant au sujet des dépenses énergétiques d’une telle architecture.

Photographie intérieur de la Neue Nationalgalerie de Ludwig Mies van der Rohe, Berlin, 1968 (©Alexis Mohamadi).

Photographie intérieur de la Neue Nationalgalerie de Ludwig Mies van der Rohe, Berlin, 1968 (©Alexis Mohamadi).

Photographie de l’Oscar-Niemeyer-Haus d’Oscar Niemeyer, Berlin, 1957 (©Alexis Mohamadi).

Photographie de l’Oscar-Niemeyer-Haus d’Oscar Niemeyer, Berlin, 1957 (©Alexis Mohamadi).

Photographie extérieure de la Chancellerie fédérale, Paul-LöbeHaus d’Alex Schultes, Charlotte Frank et Christoph Witt, Berlin, 2001 (©Alexis Mohamadi).

Photographie extérieure de la Chancellerie fédérale, Paul-LöbeHaus d’Alex Schultes, Charlotte Frank et Christoph Witt, Berlin, 2001 (©Alexis Mohamadi).

Le verre étant composé à 80 % de sable, sa filière est éminemment corrélée à celle de ce sédiment. L’énergie et les ressources nécessaires à sa production peuvent avoir un impact négatif nonnégligeable sur l’environnement. Que ce soit lors de l’extraction de la silice, lors de son traitement, lors de la fabrication de la pâte de verre, ou encore lors de son conditionnement, de son transport et de son acheminement, le verre et sa filière ont des effets sur l’équilibre fragile de notre planète et de sa biodiversité. Par ailleurs, l’intégralité des ressources utilisées par la filière sont par définition limitées. Certes, on estime que les ressources en sable sur Terre sont de l’ordre de 120 millions de milliards de mètres cube, mais cela n’en fait pas moins une ressource finie sur un monde fini. En réalité, il pourrait être considéré comme étant une ressource renouvelable et donc illimité, néanmoins, le sable, troisième ressource la plus utilisée de la planète, est consommé à un rythme bien trop élevé face à la capacité de renouvellement très lente de la Terre. Il faut en effet des dizaines voire des centaines de milliers d’années pour que le sable se renouvelle massivement. En outre, on sait aussi maintenant, que moins de 5 % du sable présent sur Terre peut être utilisé par l’industrie du BTP. Gratuit et donc particulièrement rentable, léger et donc facilement manipulable, le sable semble décidément être en voie de pétrolisation Si nous sommes entrés dans une phase ou « désormais l’homme va pouvoir bien plus qu’il ne sait » (Paul Valéry, 1945) et face à ces constats ne serait-il pas temps pour la filière de s’interroger quant à notre gestion de la matière ? Autant de moyens, d’énergie et d’impacts environnementaux, valent-ils toujours le coup face au gain - aussi agréable soit-il sur un court terme - qu’apporte la filière ? Est ce bien profitable pour tous ? Est ce bien raisonnable ? À présent, des solutions existent. La filière du verre permet maintenant le recyclage et le réemploi de manière efficace afin de réduire les déchets, de minimiser les impacts environnementaux et de préserver les ressources et les gisements. Cela est d’autant plus crucial quand on sait que chaque geste effectué sur le verre - couper, poncer, façonner, polir -, est travaillé par soustraction, et est donc source de perte. Mais pour que cela fonctionne réellement, il est primordial que les acteurs du verre adoptent et se saisissent rapidement et collectivement des pratiques durables et responsables.

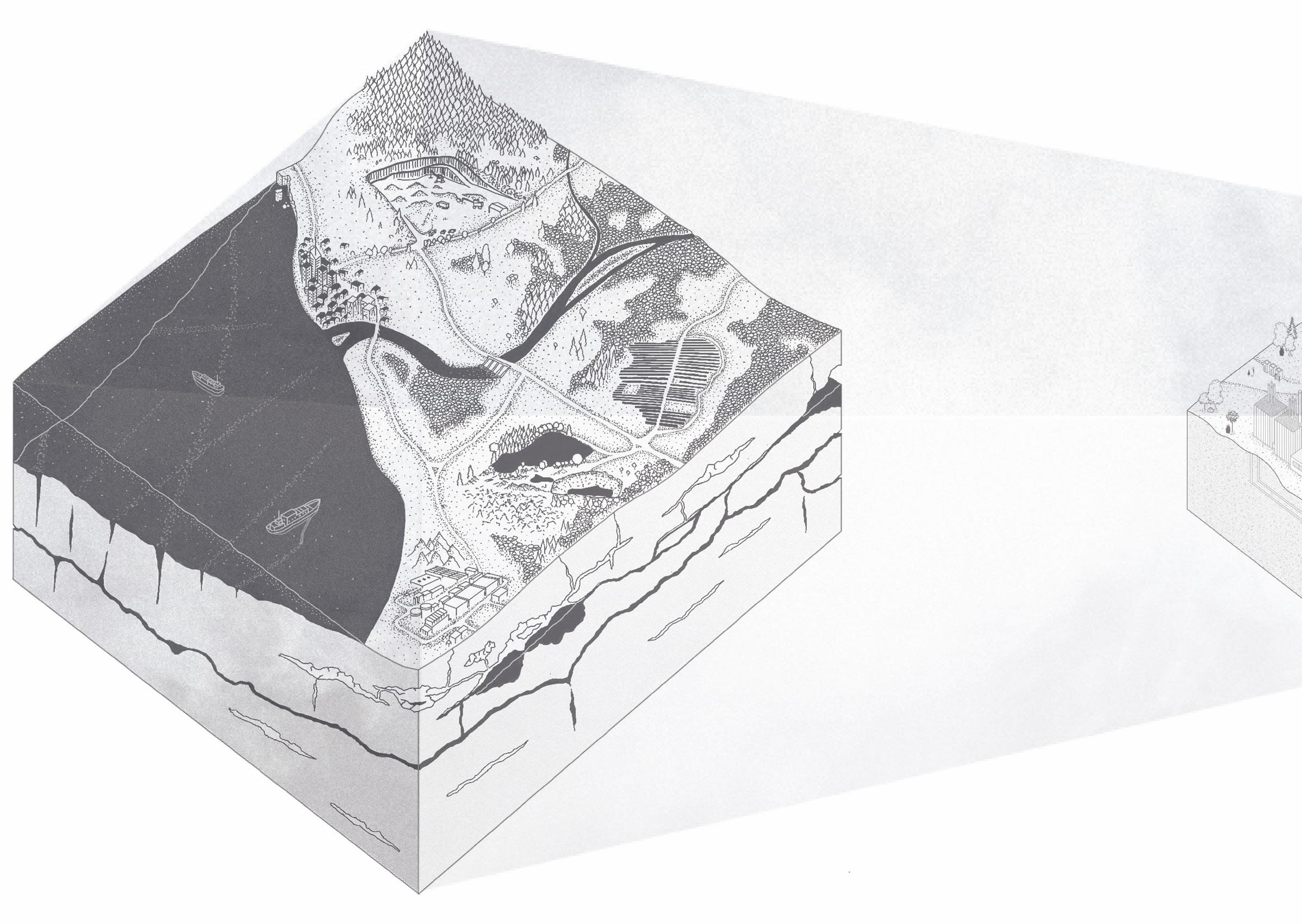

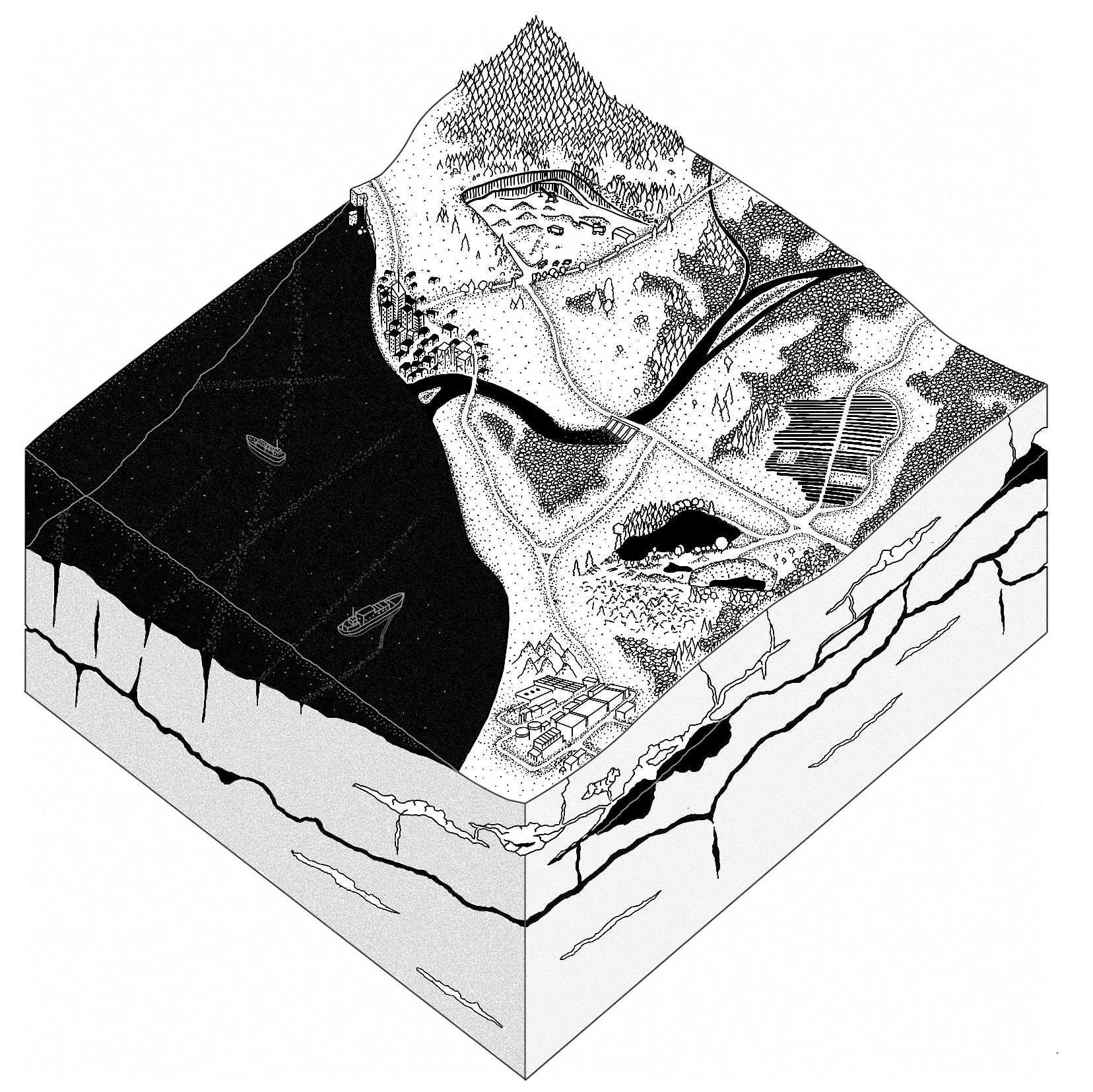

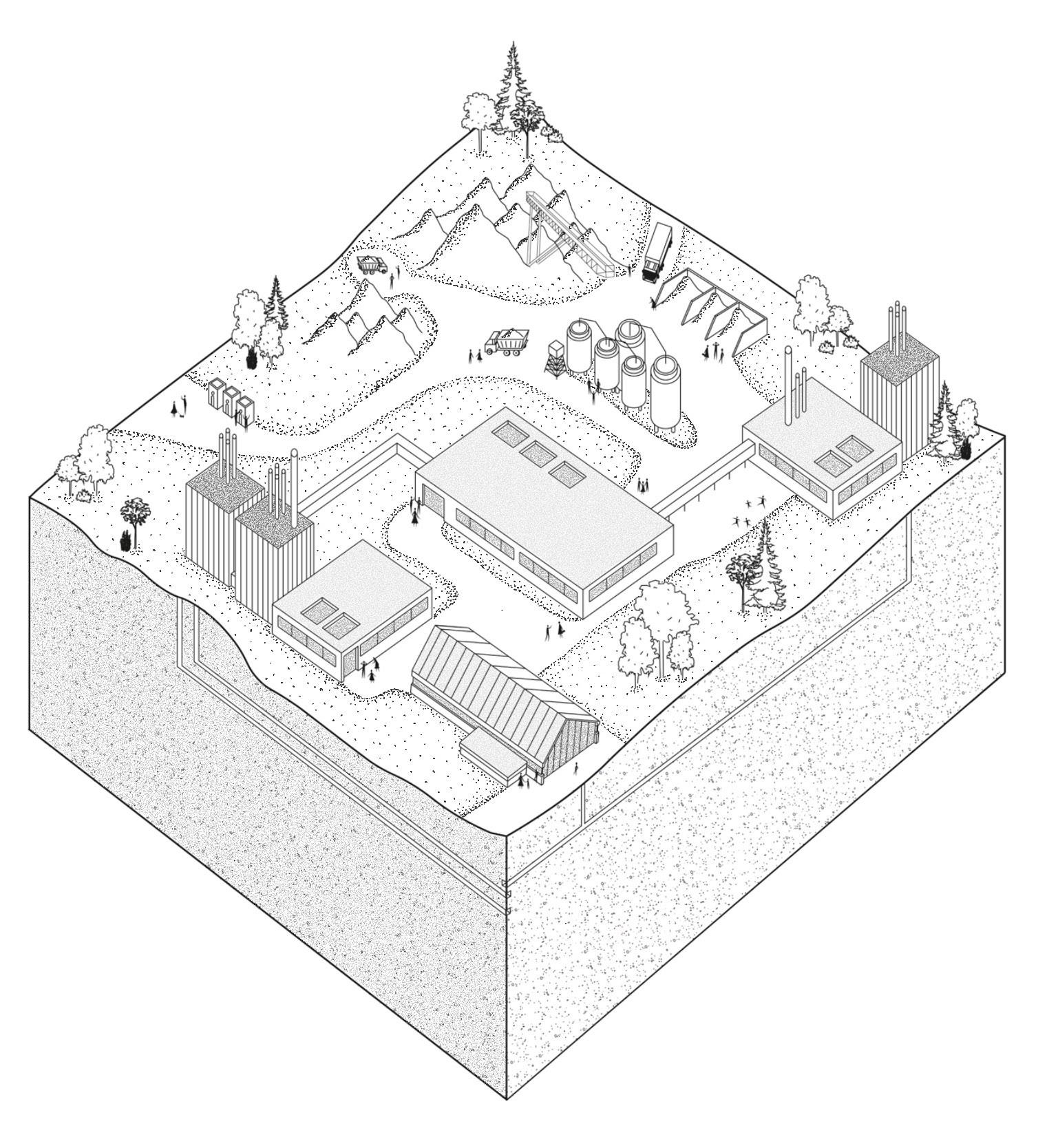

Propos illustré sur la filière du verre, projectionscalaire.

Propos illustré sur la filière du verre, projectionscalaire.

Impacts de la matière, legrandgrignotement.

1. Carrière de sable en activité, bouleversent des paysages.

2. Destruction d’habitat naturel, fragmentation des écosystèmes et fragilisation de la biodiversité.

3. Utilisation de sable marin peu ou mal traités, induisant des matériaux de mauvaise qualité et la dégradation rapide des infrastructures.

4. Pollution atmosphérique.

5. 25 % de la quantité mondial du sable est piégée derrière les 845 000 barrages hydrauliques.

6. Ancienne carrière de sable reconvertie la plupart du temps en mare, étang ou décharge.

7. Extraction et dragage excessif du sable des fonds marins contribuant à l’augmentation de la turdibité dans l’eau, à la mise en danger des coraux, des phytoplanctons et des organismes marins et à la destruction des fonds marins (les zones benthiques).

8. Usine de traitement et de dessalement du sable marin.

9. Baisse du niveau des nappes phréatiques.

10. Intrusion de l’eau de mer dans les nappes souterraines, contaminant celles-ci de sel.

11. Ancienne carrière de sable reconvertie en centrale photovoltaïque.

12. Érosion non contrôlée du littoral, risques accrus d’inondation, et de submersion marine.

13. Recul des plages (entre 75 et 90 % des plages du monde sont en danger, conduisant de fait, de plus en plus à l’extraction du sable de rivière), induisant une moindre protection des côtes contre les tempêtes et tsunamis.

1. Stockage du sable silicieux.

2. Pesage de la matière première.

3. Mélange de la silice avec le calcin (jusqu’à 50 % du mélange).

4. Cuisson à 1 550 °C ou à lieu la fusion.

5. Moulage et traitement de surface.

6. Seconde Cuisson à 1 100 °C.

7. Étenderie, refroidissement progressif, découpage, contrôle, emballage puis acheminement du verre.

8. Réseaux énergétiques alimentant les fours (gaz au fuel ou électricité).

1. Stockage du sable silicieux.

2. Pesage de la matière première.

3. Mélange de la silice avec le calcin (jusqu’à 50 % du mélange).

4. Cuisson à 1 550 °C ou à lieu la fusion.

5. Moulage et traitement de surface.

6. Seconde Cuisson à 1 100 °C.

7. Étenderie, refroidissement progressif, découpage, contrôle, emballage puis acheminement du verre.

8. Réseaux énergétiques alimentant les fours (gaz au fuel ou électricité).

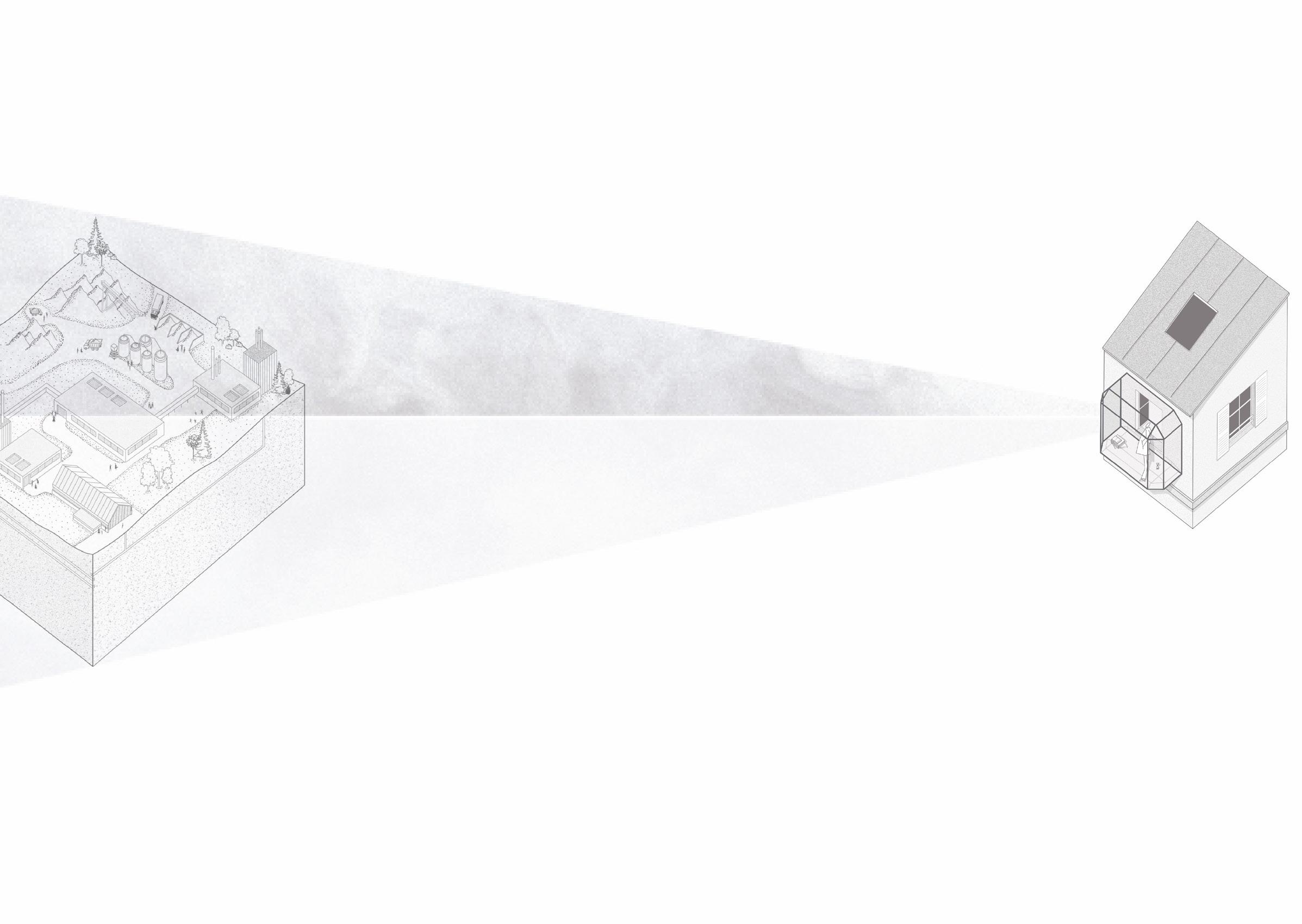

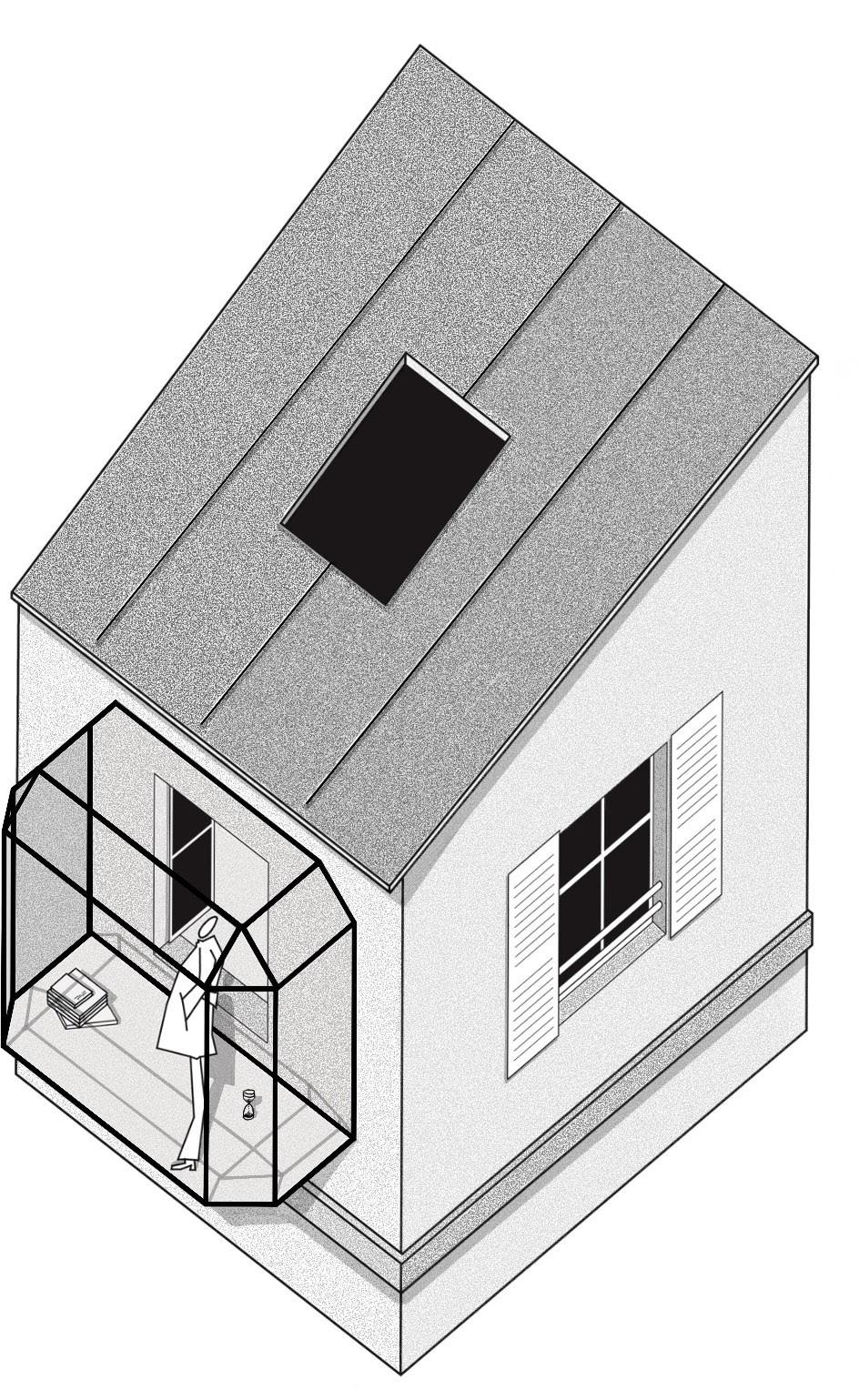

Mise en œuvre de la matière, sortirducadre.

1. Rapport au paysage proche et lointain.

2. Apport de lumière naturelle, réduisant le chauffage et l’éclairage des logements.

3. Ouverture et vue sur l’extérieur.

Mise en œuvre de la matière, sortirducadre.

1. Rapport au paysage proche et lointain.

2. Apport de lumière naturelle, réduisant le chauffage et l’éclairage des logements.

3. Ouverture et vue sur l’extérieur.

Nous ignorons tous ce dont demain sera fait. Nous savons cependant que nous traversons une période de mutations, que l’époque est agitée et que les temps sont incertains. La question du verre, et de la matière de façon plus générale, est devenu plus trouble sans doute parce que les enjeux sont devenu pluriel. Il arrive qu’aujourdhui ces questions semblent nous dépasser. Mais, partout des renversements s’opèrent et donnent parfois libre accès à de nouvelles opportunités. Un renversement a justement lieu. Il est à l’œuvre. Actuellement. Devant nos yeux. Ou devrait-on dire devant nos fenêtres. En effet, face à l’accélération de l’extraction du sable et à la raréfaction de la matière, il n’est plus du tout assuré que nous soyons, dans les décennies à venir toujours potentiellement capables de produire du verre comme nous en produisons à l’heure actuelle. Le caractère limité de ces ressources premières, l’impact environnemental de la consommation de ces ressources, la mise en péril de nos milieux naturels, ou encore l’énergie nécessaire à la production de cette matière qui peut contribuer aux émissions de gaz à effet de serre sont autant de conséquences néfastes qui doivent - même si tout ne peut pas être réduit à une succession de causes et d’effets - nous amener à revoir en profondeur notre réflexion autour de l’utilisation du verre en architecture.

Aujourd’hui, les nouvelles expérimentations architecturales, mais aussi culturelles, sociales, politiques, et économiques semblent désormais s’ouvrir à bien davantage d’options et de solutions. Il semble donc que l’Art avec un grand A, au sens de la praxis, c’est-à-dire de l’expression humaine au sens large finira par se régénérer et fleurira de nouveau. C’est une bonne nouvelle, car en architecture, comme ailleurs : sans pluralité, sans diversité, sans singularité, l’amélioration et le progrès semblent bien plus limités.