CRÓ NI CAS

Cambiará la historia

autores

Integrantes de los Círculos de Jóvenes Escritores del Concurso #500Historias

escuelas ParticiPantes

Academia Interamericana de Panamá, Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento, Balboa Academy, Centro Educativo Básico General Tocumen, Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena, Colegio Bilingüe María Auxiliadora, Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Centro Educativo Marie Poussepin, Instituto Cultural, Colegio Brader, Colegio Las Esclavas, Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros, Instituto Ferrini, Centro de Alcance Juvenil Las 500, Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, Instituto Episcopal San Cristóbal, Instituto Nacional de Panamá, Instituto Rubiano, Instituto Técnico Don Bosco, Panamá Christian Academy, Panamerican School of Panama, Saint Anthony School, Smart Academy Panamá y The Oxford School

edición de textos durante el concurso y escritores inVitados esPeciales: Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona, Luis Burón Barahona, Gloriela Carles Lombardo,Verónica Gutiérrez, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho, Manuel Montilla y Daniela Truzman

edición Final de los textos Para el liBro: Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona y Luis Burón Barahona

corrección de textos y aPoyo al concePto editorial: Daniela Truzman, Ana Teresa Portugal, Carolina Fonseca, Orlando Monteleone y Adriana Ponte

FotograFías en las escuelas y los eVentos: Juan Virgüez, Javier Sucre, José Yau,Toni Castro y Oswaldo Abreu

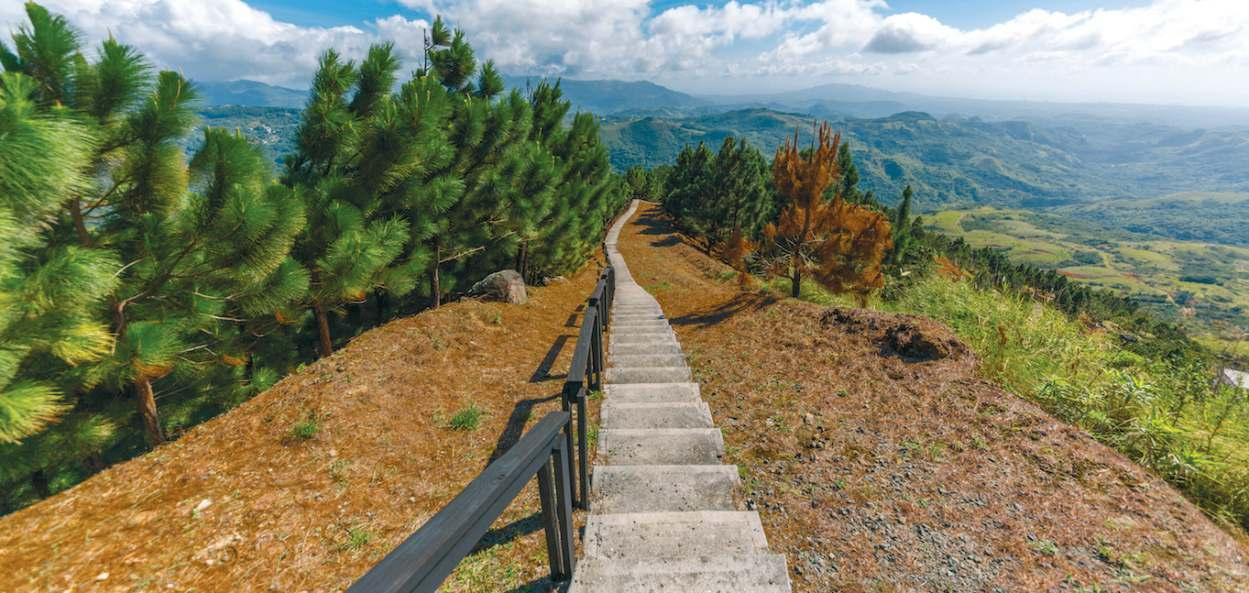

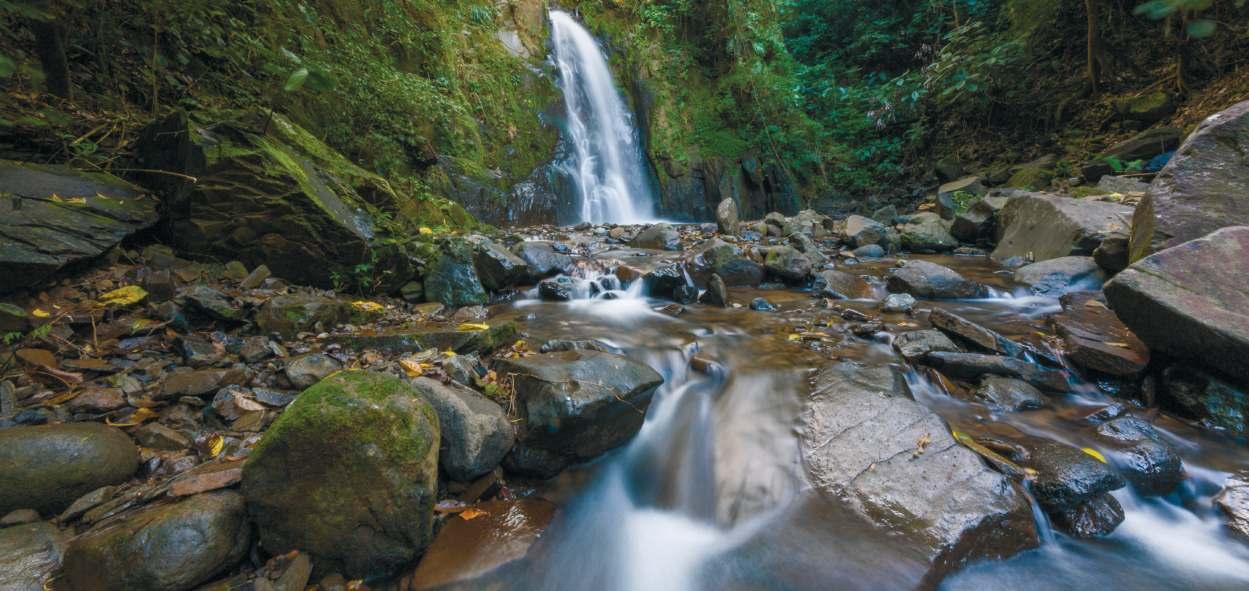

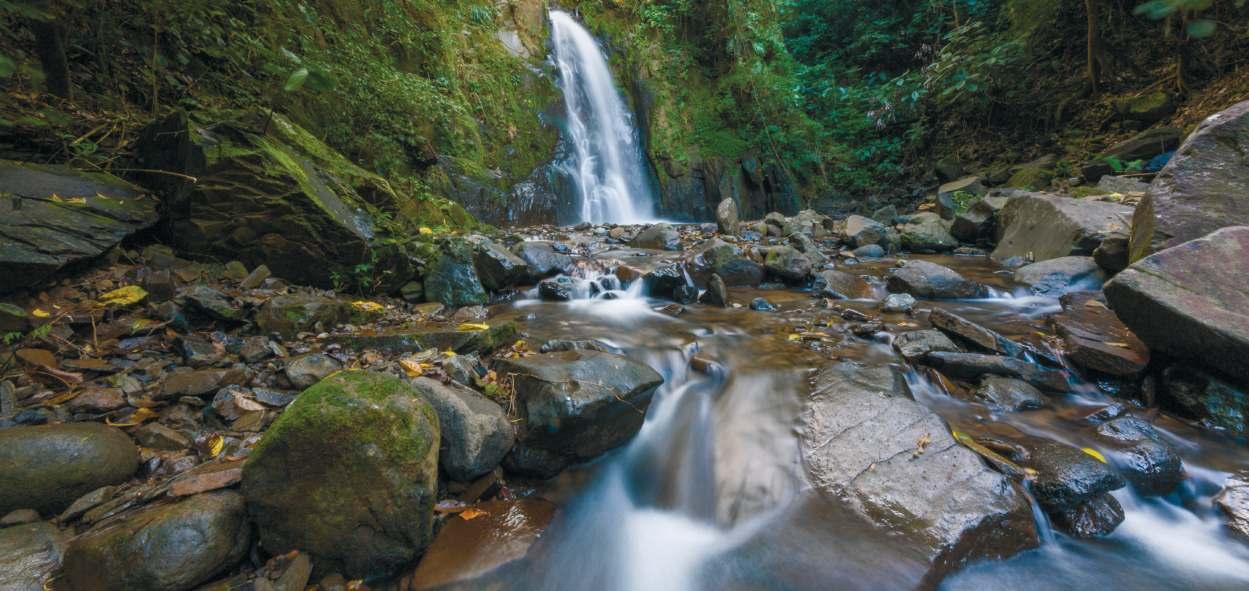

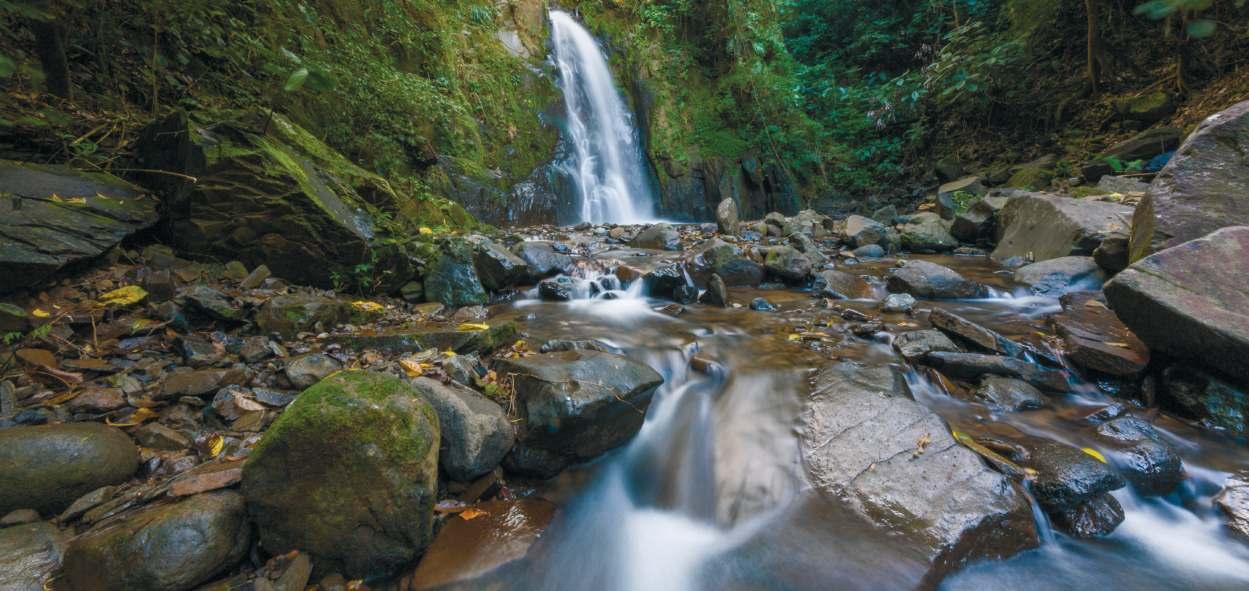

FotograFías comPlementarias: Ramón Lepage y Javier Sucre

diseÑo y diagramación: Orlando Monteleone

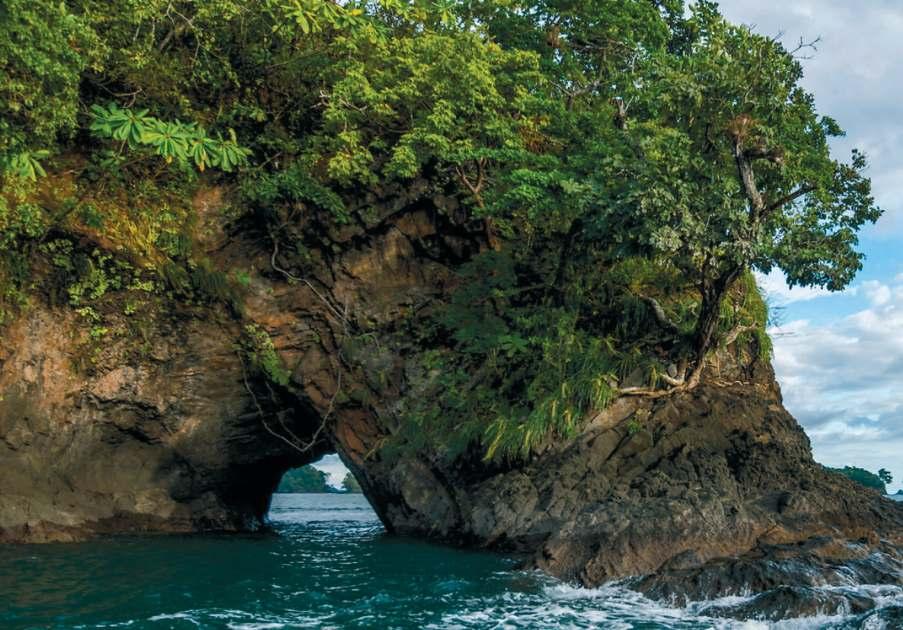

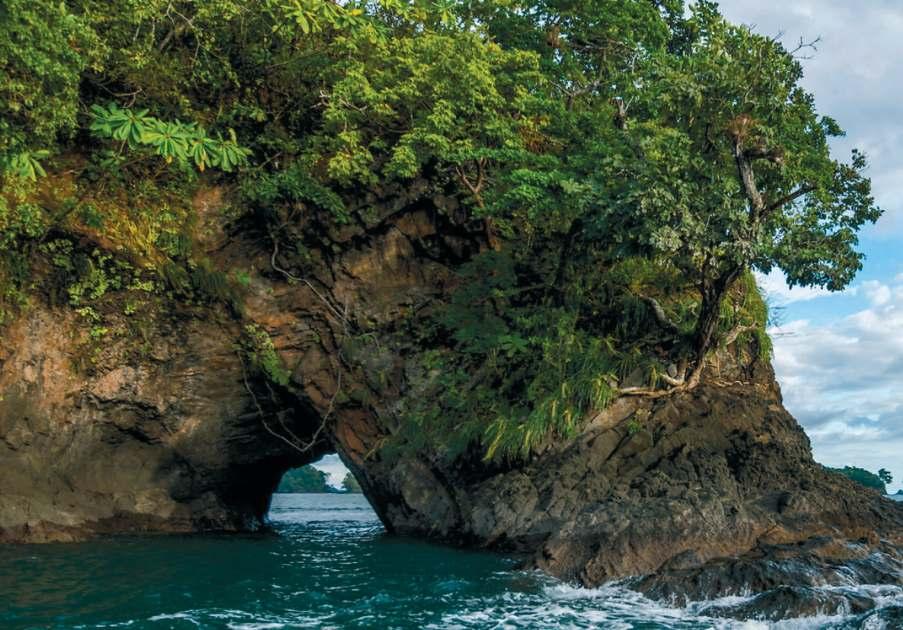

FotograFías amBientales

Ramón Lepage, Javier Sucre

FotograFías en los eVentos Juan Virgüez, Javier Sucre,Toni Nebur Castro, Oswaldo Abreu

diseÑo y diagramación

Orlando Monteleone Zambrano

director general

Octavio Rodríguez Vergara

Primera edición: 15 DE agosto de 2020 isBn: Obra independiente: 978-9962-17-196-6

ProPiedad intelectual: Siendo esta una obra colectiva producto de un concurso estudiantil, los autores: jóvenes escritores, sus representantes legales, sus docentes guía, los directores de cada escuela y los escritores invitados acuerdan otorgar a cada texto y fotografía aquí publicada, licencias libres:

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional CC by 4.0 (reconocimiento de autoría)

Creative Commons Atribución 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

Además, los fotógrafos Ramón Lepage y Javier Sucre otorgan permiso especial para el uso de sus fotografías en el contexto de esta obra para enriquecer las secciones de crónicas de los invitados y de profesores, respectivamente.

Brevísima y momentánea dedicatoria

El Proyecto #500Historias, cambiará la historia

Las bases

Agradecimientos en formato crónica

Crónicas de los invitados

Crónicas de los profesores

Crónicas del primer grupo de escuelas: Academia Interamericana de Panamá Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento

Balboa Academy

Centro Educativo Básico General de Tocumen

Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena Colegio Bilingüe María Auxiliadora

Crónicas del segundo grupo de escuelas: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany

Centro Educativo Marie Poussepin

Instituto Cultural Colegio Brader Colegio Las Esclavas

Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros

Crónicas del tercer grupo de escuelas: Instituto Ferrini Centro de Alcance las 500 Instituto Profesional y Técnico La Chorrera

Instituto Episcopal San Cristóbal Instituto Nacional de Panamá

Crónicas del cuarto grupo de escuelas:

Técnico Don Bosco

Instituto

Rubiano

Panamá Christian Academy Panamerican School of Panama Saint Anthony School Smart Academy The Oxford School Epílogo Economía Colaborativa y Economía Creativa El mundo que viene Organización basada en red Innovando para dar una buena impresión Contenido 7 10 11 14 22 40 62 122 182 242 302 304 306 Páginas

Instituto

Brevísima y momentánea dedicatoria que nace en 2019

“

Nelson Mandela

Este libro ha sido escrito por doscientos un jóvenes panameños, con la ayuda amorosa de sus maestras y maestros.

Son dichos autores, tanto los jóvenes estudiantes como sus docentes guías, quienes tienen el privilegio de dedicar el resultado de su esfuerzo a quienes ellos mejor consideren.

Esta hoja es justo el sitio para hacerlo, de su puño y letra, y dejo aquí un espacio para ello:

Este proyecto ha nacido aprovechando intersticios, pequeñas ranuras por las que atraviesa la luz, iluminando el terreno en el cual germina una semilla.

Esta página, la de la dedicatoria, es también una oportunidad, que pretendo aprovechar. Estoy seguro que recordarán la que hizo el aviador Antoine de Saint-Exupéry en su famoso libro El Principito. Como él, voy a pedirles tres veces disculpas, por tres razones:

Primero, por tomar prestado el brevísimo tiempo que va entre la recepción de este libro nuevo y el momento en el que uno de sus autores estampa su dedicatoria, acto que anula ipso facto la que estoy haciendo;

Segundo, por excluir a tantos, tan valiosos, que merecen ser mencionados en esta dedicatoria del mientras tanto;

Y tercero, por apuntar a tres adultos, en lugar de a tres niños, y para enmendar, copiándome de Antoine, dedico (momentáneamente) a las niñas y el niño que alguna vez fueron y que estoy seguro siguen siendo:

A Danae Brugiati y Katya Echeverría Danae Brugiati y Katya Echeverría, cuando eran niñas, y al niño que fue alguna vez Alberto Hernández, Alberto Hernández, ejemplos de que es posible lo imposible.

Octavio Rodríguez Director de #500Historias

7 Página

Italwaysseemsimpossibleuntilit´sdone

”

El ProyectoLas

#500Historias cambiará la historia

“Imaginaunmundodondecadapersonatengaaccesoatodoelconocimientohumano¨

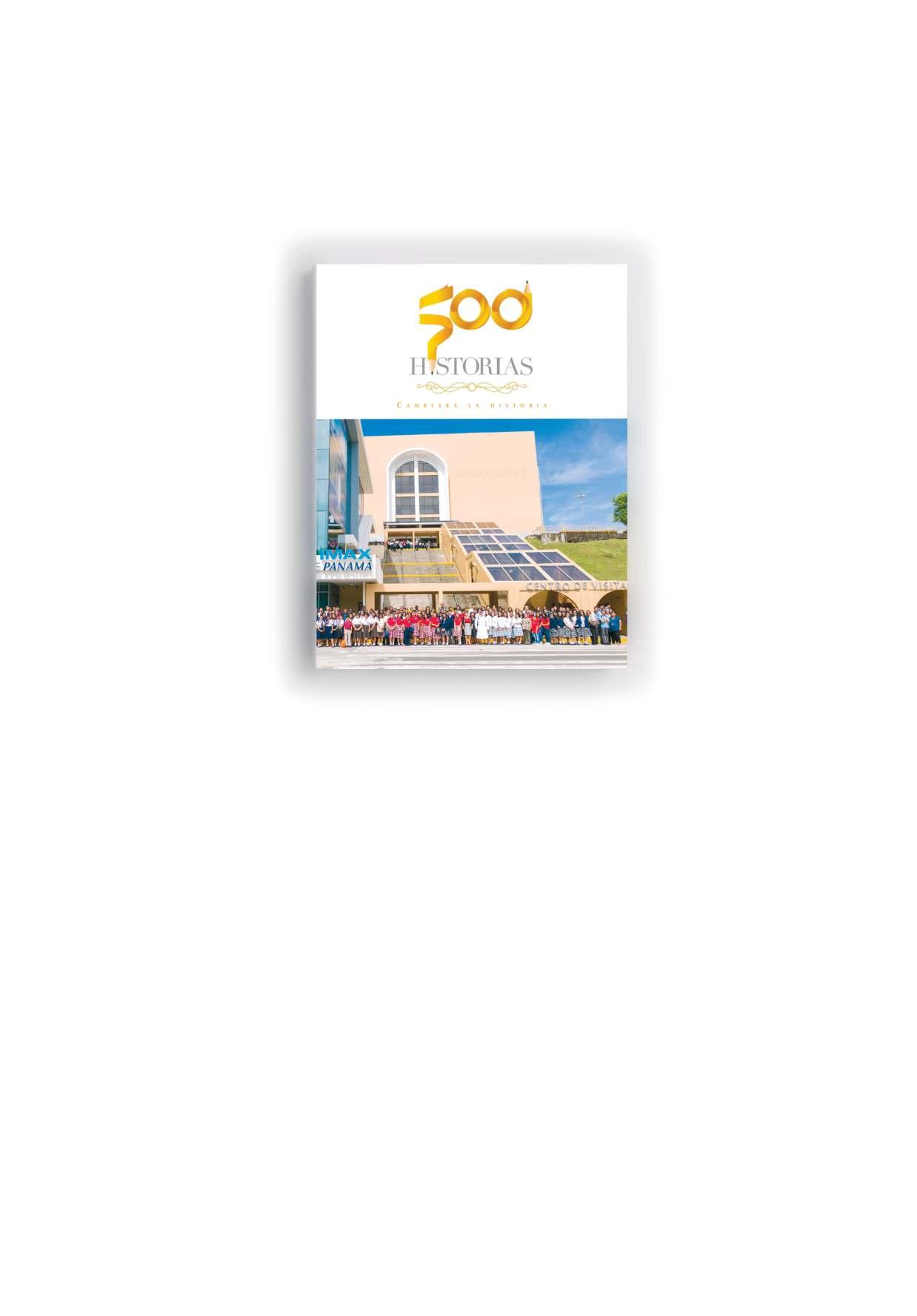

#500Historias es un proyecto educativo que nace en 2019 con la celebración del 5.° centenario de la ciudad de Panamá y que se repetirá año tras año.

En medio de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia COVID-19, #500Historias culmina su primer ciclo con el bautizo de este libro, en la Feria Internacional del Libro de Panamá, hecha virtualmente el 15 de agosto de 2020, fecha en que culminan los 365 días del año aniversario de la ciudad.

Participaron doscientos un jóvenes de veinticuatro escuelas de la ciudad de Panamá, con edades comprendidas entre los trece y los diecisiete años, cursando entre 7.° y 11.° grado, quienes tomaron talleres de escritura de crónicas dictados por un docente en cada escuela.

#500Historias potenció a estos docentes como emprendedores y como agentes de cambio, quienes innovaron en un modo inédito de enseñar a investigar, escribir, concursar y evaluar entre pares, propiciando el desarrollo de la creatividad, la colaboración, la empatía, el pensamiento crítico y una inteligencia colectiva digitalmente aumentada entre sus estudiantes.

10 Página

~JimmyWales

ProyectoLas bases

El Proyecto

“Aprenderparaentender,porqueentenderesserlibre” ~BaruchSpinoza

Principios pedagógicos

1. Aprender haciendo o aprendizaje basado en proyectos.

2. Aprender jugando, en competencia donde todos ganan.

3. Aprendizaje entre pares donde los jóvenes enseñan y aprenden unos de otros.

4. Aprendizaje basado en talento, reforzando el gusto y las habilidades innatas.

5. Aprendizaje gradual perfeccionado año tras año, buscando alcanzar maestría.

6. Aprendizaje colaborativo en grupos pequeños, empáticos y amigables.

5 claves estructurales de #500Historias

1. Es un círculodejóvenesescritores, un lugar donde se reúnen aquellos a los que les gusta leer y escribir, específicamente crónicas.

2. Es también un concursoestudiantil, donde surge la competencia sana que impulsa el esfuerzo lúdico por hacerlo mejor.

3. Se constituye en una fiestadeparticipaciónmasivacuando el público en general, junto a profesores y escritores, son convocados para valorar las crónicas, compartirlas y decidir colectivamente.

4. En seguida, #500Historias es un libro que hará historia, una orquesta donde suenan todas las voces, que compila todos los escritos y que publicamos cada año.

5. Finalmente es un viaje para conectar con otros, transmitir la experiencia y aprender enseñando.

11 Página

Agradecimientos en formato crónica

Octavio Rodríguez un colaborador más de #500Historias

Mi madre Lola Vergara me enseñó a leer jugando con las letras. Cuando entré en preescolar ya tenía nociones y al año siguiente, cuando el maestro Rafael Sevadilla me evaluó, ya sabía leer, así que fui a dar directo al 1.er grado con cinco años de edad.

Allí los otros estudiantes eran más grandes que yo. Las lecciones no se me dificultaron, pero todo lo demás sí. Elbullyingera fuerte, aunque no se le llamaba así, de hecho, no se le llamaba de ninguna manera, era normal. No puedo decir que la pasé mal. Me gustaba mucho aprender.

Un día en 5.° grado, tendría yo nueve años, Domingo Lima, Domingo Lima, profesor de literatura de 8.° grado hacía una suplencia en nuestro salón y escribió algo en el tablero con gestos de estar vigilando la puerta para que nadie lo viera: La Lametamorfosis metamorfosis, de Franz Kafka, , de Franz Kafka, y dijo: “no se supone que ustedes puedan leer esto, así que tomen nota rápido, consigan el libro y léanlo”. Obvio que mordí el anzuelo, busqué el libro y me lo leí como si tuviese un documento secreto en las manos.

A otros compañeros no les pasó lo mismo, o por lo menos yo no lo noté. A partir de allí leía todo lo que me caía en las manos, aunque con vergüenza, para no ser tachado como el nerdo de la clase, el raro al que le gustaban los libros.

Debo confesar que para mí #500Historias es proyectar en otros un sueño no cumplido: el de encontrarme con compañeros de clases a quienes también les fascinara la lectura y la escritura y sentarme a leer y escribir con ellos, darle mis textos, que me dieran los suyos, pedirles sus escritos, que preguntaran por los míos, con orgullo, sin sentir vergüenza.

Quizás, no lo sé, habría dedicado mi vida a escribir, pero eso no sucedió. Era bueno en matemáticas, así que estudié Ingeniería en Computación y de allí he tenido una vida llena de otras satisfacciones, menos literarias.

La historia de este libro ha de tener muchos comienzos como este. Es como un gran bosque que nace en el desierto, partiendo de distintas semillas que llegan flotando en el aire, al azar, hasta que una gran lluvia produce un río, un gran torrente que da de beber a la tierra, germinándolo todo.

14 Página

A continuación, trataré de hilar #500Historias, nombrando y agradeciendo distintas participaciones, pero estoy seguro de que se me escaparán muchas y esto solo servirá para dar una idea de la cantidad de historias que aquí confluyen.

En 2011 trabajaba en una fábrica de software, Simón Parisca Simón Parisca me propuso contribuir realizando la versión digital onlinedel concurso de innovación estudiantil que organizaba la ONG Eureka. Ver de cerca la emoción, el esfuerzo y el aprendizaje de los participantes reveló ante mí, a la vez, un problema y una solución: los sistemas educativos no se han adaptado bien a las necesidades del siglo XXI, que requiere que los jóvenes desarrollen habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la coordinación con otros. La respuesta no es atacar al sistema, sino agregarle actividades complementarias, paralelas, como proyectos prácticos y lúdicos, orientados a los intereses de cada joven, interreferenciados y colaborativos, como lo hizo Eureka.

Entre enero y marzo de 2015, el Laboratorio de Investigación Social ULab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lanza un MOOC (siglas en inglés de un curso masivo abierto y en línea). Lorenzo Lara, Lorenzo Lara, egresado del MIT, arma un grupo para asistir y me invita a participar, sumándonos a decenas de miles de coach organizacionales regados por todo el mundo. ULab sincretiza la Teoría U para liderar desde el futuro a medida que emerge, abriendo la mente, el corazón y la voluntad.

En octubre de 2015, Otto Scharmer, Otto director del ULab, invitado por María MerMercedes de la Fuente cedes de la Fuente, dicta en Costa Rica un taller para ciento cincuenta asistentes, y allí, colindando con muchos otros proyectos, se trazan las líneas de #LlaveMaestra, un esquema de transformación educativa no invasivo, un círculo-concurso-fiesta-proyecto-viaje, un marco de trabajo que años después tendría a #500Historias como su primera ocurrencia.

Para diciembre de 2015, Walo Araújo Walo Araújo, desde la Fundación Ciudad del Saber, abre la convocatoria “TRAMA” con el fin de acelerar la creación de emprendimientos de base cultural en la economía creativa.

Postulamos, en base a una idea de Adriana Ponte Adriana Ponte, la creación del Taller-Editorial Concolón, que reúne a un grupo de periodistas de larga trayectoria en los medios de comunicación panameños, para llevar a cabo actividades que incentiven la escritura y publicación de crónicas (literatura de no-ficción) en Panamá.

De lo que surge allí, en 2016 y en 2017 se organizan con éxito los eventos anuales “SCC Semana Crónica Concolón”, apoyados por Alexandra Schjelderup Alexandra desde la Dirección de Educación y Cultura de la Alcaldía de Panamá.

Para la primera SCC, en 2016, invitamos al maestro colombiano Alberto Salcedo Ramos a venir a Panamá y dictar un taller de crónicas con el que se inicia una línea editorial comprometida con el buen periodismo.

15 Página

El año 2017, el esfuerzo conduce al primer libro colectivo que reúne crónicas de ciudad de Panamá, escritas por dos periodistas panameños y siete periodistas de siete países latinoamericanos, convocados por Jaime Abello Jaime Abello desde un concurso abierto por la Fundación Gabo, antes llamada Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez (FNPI).

En agosto de 2018, en la Feria Internacional del Libro de Panamá, la poeta y maestra Danae Brugiati, dictando una clase de escritura a un grupo de niños, es interrumpida para darle a conocer la idea en formación de #500Historias. Sería ella quien movilizaría el año siguiente al conjunto de escritores para editar las crónicas de la primera versión del concurso.

En el segundo semestre de 2018 se une al equipo Alberto Hernández Alberto Hernández, publicista de experiencia internacional. Él inventa el eslogan de #500Historias “cambiará la historia”, y al ficticio Víctor de León Martínez, futuro Premio Nobel de Literatura panameño, la imagen de su libro y los clips de Radio Futuro.

Orit Btesh Orit Btesh nos presta como escenario una de sus librerías El Hombre de La Mancha para que el fotógrafo Juan Virgüez Juan Virgüez tomase la foto del libro del futuro, y los productores de radio Emerson Bonilla Emerson y Oscar Llanos Oscar convocasen a los locutores Fabiola Gómez, Randy Fabiola Gómez, Domínguez, Moisés García Moisés García y Joel Vásquez Joel a grabar los clips de Radio Futuro.

Y llega 2019, el año de la celebración de los 500 años de la fundación de ciudad de Panamá, ideal para lanzar el proyecto. Atrapa la atención del país, primero, la visita del papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y enseguida, la campaña presidencial y el cambio de gobierno. No se podía perder la oportunidad del aniversario de la ciudad, así que contra viento y marea inicia #500Historias.

En enero y febrero de 2019, Marlís Rodríguez, María Isabel Bautista, Jacqueline Russo Marlís María Isabel Bautista, Russo y Vivianros Silva y Vivianros Silva construyen el primer material didáctico que soportaría los talleres a docentes, para guiar los cursos de escritura de crónicas.

Para el 21 de marzo de 2019, setenta maestros acuden a la Sala Gladys Vidal, que nos brinda la Alcaldía de Panamá. Alexandra Schjelderup Alexandra Schjelderup, generosa, se dirige al público, habla de cultura, de inclusión, invita a la acción y motiva. Walo Araújo Walo hace lo propio, cuenta de clustersde economía creativa e introduce conceptos nuevos para los asistentes. Cierra Katya Echeverría Echeverría, desde su rol de vicepresidenta de UNCEP Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, sus palabras llegan, convencen, y todos se anotan para participar.

Treinta y cuatro profesores logran apartar el tiempo para un taller de un día dictado, la semana siguiente, por Jacqueline Russo y Marlís Rodríguez.

Jacqueline Russo y

Jacqueline Russo y

Dichos docentes, realmente unos héroes, logran permiso de la directiva de sus respectivas escuelas, reclutan a los jóvenes, consiguen el apoyo de los padres, coordinan los

16 Página

encuentros en los distintos horarios de todos y dictan el taller de ocho semanas siguiendo las pautas del material entregado e inventando algunas propias; coordinan las sesiones con los fotógrafos José Yau y Javier Sucre José Sucre y organizan el transporte del grupo de jóvenes escritores a los eventos masivos.

Como pasa en un jardín donde algunas flores prosperan más que otras, las altísimas dificultades que el reto impone interrumpen la ruta de unas pocas escuelas, por ejemplo, un profesor se enferma, otra profesora no consigue permiso de la dirección, otro más no logra coordinar los tiempos de los jóvenes o gestionar los permisos con los padres, y así quedan veinticuatro escuelas.

Los escritores Danae Brugati, Luis Burón Barahona, Salvador Medina Barahona, Glo- Danae Luis Burón Barahona, Salvador Medina Barahona, Gloriela Carles, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho y Verónica Gutiérrez riela Carles, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho y Verónica Gutiérrez corrigen y editan las crónicas de los jóvenes.

Oswaldo Rodríguez, Víctor Peña y Robert Javier Oswaldo Víctor Peña y Javier desarrollan una página web para cada una de las escuelas, donde publican sus crónicas. Programan también un sistema para que todos puedan registrarse y votar, usando diferentes perfiles.

El 18 de julio de 2019, Harold Herdocia y Marcel García Harold y García nos dan acceso a la sala IMAX; May Jane Coulson, May Jane Coulson, al Centro de Visitantes del Canal de Panamá. Allí se reúnen por primera vez todos los jóvenes escritores y sus maestros, que escuchan las palabras inspiradoras de Luis Burón Barahona y Katya Echeverría, Luis Burón y Katya ven la película de la historia de la construcción del Canal en 3D y pasean por las esclusas de Miraflores.

El registro y edición del momento en video estuvo a cargo de Toni Castro Toni Castro, quien complementó después con la grabación y edición de los mensajes para la campaña.

Inicia la votación masiva y Alexandra Bello Alexandra Bello dirige la campaña en redes sociales.

En agosto de 2019, Jeannette Mora Jeannette Mora nos brinda los espacios en la Feria Internacional del Libro, donde el periodista uruguayo Raúl Santopietro Raúl dicta cinco talleres de escritura creativa a los jóvenes participantes.

Cerradas las evaluaciones masivas, los profesores expertos en matemáticas y estadística Neidha Nadal, Hilmar Castro, Germán Ramírez y Sebastián García, Neidha Nadal, Hilmar Castro, Germán y García, hacen el análisis exhaustivo de la data.

En paralelo, Osma Díaz Osma Díaz, desde el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, dirige el taller para acelerar #500Historias como una startup, surgiendo claro el modelo de negocios.

Davinia Uriel Davinia Uriel nos brinda el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, donde se hace el acto de entrega de los premios a las crónicas ganadoras el 29 de noviembre de 2019.

17 Página

Allí hablan Daniel Domínguez, Walo Araújo, Luis Burón Barahona, Katya Echeverría, Daniel Walo Luis Burón Barahona, Katya Daniella Castillo Daniella Castillo y cierra Alfredo Hidrovo de Luna llena de tambores.

Jorge Karicas y Soraya Castellanos

Jorge Karicas y Soraya apoyan la transmisión del evento por MEDCOM ECO TV, y la grabación es coordinada por George Haywood George Haywood. Surge también video y fotografía complementaria de Toni Castro y Oswaldo Abreu. Toni Castro y Abreu.

Los duendes que construyen los juguetes son Dilsia Gallegos, Jacqueline Russo Dilsia Russo y los profes de EducALDEA y ALDEArte, que se ocupan de todos los entretelones logísticos de los cuatro grandes eventos: la convocatoria inicial, los talleres a profesores, la celebración de inicio del concurso y el cierre con la entrega de premios.

Para el libro final, el que lee usted en este instante, todas las crónicas de los estudiantes, profesores y escritores pasan por la sabia edición de Danae Brugiati, Salvador Danae Brugiati, Salvador Media BarBarahona y Luis Burón Barahona. Orlando Monteleone ahona y Luis Burón Barahona. Orlando Monteleone diagrama (ha sido nuestro diseñador para todo, desde el comienzo, incluido el logo de #500Historias); los fotógrafos Ramón Lepage y Javier Sucre Lepage y Javier Sucre ceden sus imágenes; Daniela Truzman, Ana Portugal y Daniela Truzman, Ana Carolina Fonseca Fonseca releen y corrigen textos; y Adriana Ponte Adriana Ponte revisa y aporta al concepto editorial.

En 2020, en medio del confinamiento que la pandemia obliga y antes del lanzamiento del libro, Oswaldo Rodríguez y Víctor Peña Oswaldo y Víctor Peña desarrollan la plataforma de venta del libro que acompaña la página web 500Historias.com.

Para crear comunidades de promotores de la lectura, el recién creado Ministerio de Cultura y #500Historias se unen para coordinar trece videoconferencias, todos los jueves entre mayo y julio de 2020, dirigidas por el escritor y cuentacuentos Carlos Fong. Carlos

Finalmente, Patricia Carrasco Patricia Carrasco nos brinda un espacio el día del cumpleaños de la ciudad, 15 de agosto de 2020, en la Feria Internacional del Libro de Panamá virtual, donde bautizamos este libro, el primero de muchos que vendrán.

Decía Nelson Mandela: “Siempre parece imposible, hasta que está hecho”.

Gracias a todos los aquí nombrados, por hacer este libro posible. Gracias a tantos otros que también contribuyeron, aunque en estas páginas no se les haya dado el justo crédito.

Gracias a los jóvenes que escribieron y a sus maestros que los impulsaron.

Gracias a los que comprarán este libro, a los que difundirán la idea para que otros también se sumen, porque cada aporte manda una señal para continuar.

18 Página

Cierro con un pensamiento de Adriana Ponte: Adriana Ponte: “Aunque las estrellas de una constelación se encuentran a cientos de años luz unas de otras, están unidas por la imaginación de quien crea las figuras que las representan. Eso ha pasado con #500Historias: es una constelación de jóvenes, maestros y colaboradores, pioneros de un movimiento único, que cambiará muchas vidas. No solo son historias, contiene también posibilidades, está llena de futuro, aunque nos hable del pasado”.

El hashtag“#” que precede a #500Historia es usado como símbolo de la conjunción de una constelación de estrellas.

19 Página

FOTOGRAFÍAS

IN VI TA DOS HISTORIAS

RAMÓN LEPAGE

y escribir para descubrir quiénes somos

Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Periodista, profesor, bloguero, promotor cultural y director nacional de Las Artes del Ministerio de Cultura

Suscribo el pensamiento del poeta mexicano Gabriel Zaid, quien opinaba que lo importante no es la cantidad, poca o mucha, de obras leídas, sino qué tesoros y enseñanzas de vida nos han regalado esas lecturas. Porque leer es una invitación gratuita a saber razonar, a tener un buen juicio, a desarrollar la capacidad de abstracción y a darle rienda suelta a la imaginación.

Se busca que todos leamos por aprecio y por cariño a los libros, a las historias y a las ideas que descubrimos en cada una de sus páginas. La lectura no puede ser un acto obligatorio, ni una orden superior, ni un mandato, ni se puede ejercer por el simple hecho de obtener una buena calificación en el colegio o por estrictos motivos de trabajo. Leer debe ser siempre una afición a partir del deseo por aprender y conocer.

Ese gusto debería crearse en la casa y en la escuela como los dos centros donde todos nos formamos como individuos pertenecientes a una misma sociedad. Por eso es una excelente idea el proyecto #500Historias, pues permite que todo un país pase a ser un enorme salón de clases y un gigantesco laboratorio social donde los jóvenes leen, investigan, estudian y escriben sobre el pasado y el presente de su propio territorio.

No es posible escribir de forma correcta sin antes aprender a leer y comprender; porque no se pueden contar los vaivenes del mundo que nos rodea si primero no conocemos ese mundo desde una lectura crítica, profunda y sincera. Este ejercicio lúdico, al mismo tiempo, lleva a que los jóvenes sean alumnos y docentes, indagadores, escritores y recolectores de diversos saberes sobre los suyos, los otros y su entorno.

Qué maravilla que sean los jóvenes los responsables de escribir sobre sus personajes, sus lugares, sus ciudades y sobre un istmo que es hijo de tantos hombres y mujeres de tantos colores, destinos y procedencias. #500Historias es a la par una recuperación de la memoria histórica colectiva en una sociedad como la nuestra, tan dada al olvido o a mirar a otra parte para tomar partido.

El recuerdo de una persona en torno a la invasión militar estadounidense a Panamá; la remembranza sobre una de las tantas peleas inolvidables de Roberto «Mano de Piedra» Durán o el traer del ayer el recuerdo de la primera visita al Teatro Nacional son otras formas de hacer patria; son otras maneras de compartir un sentimiento de identidad y son

24 Página

Leer

otro modo para que la desmemoria no termine su triste trabajo de arrancarnos la esencia de lo que fuimos y lo que somos.

Leer sobre nosotros mismos en #500Historias pasa a ser una oportunidad que tenemos los adultos para ver y descubrir qué les interesa a los muchachos de hoy sobre el devenir que nos une a todos. Veremos entonces la vida cotidiana y la historia en general desde sus ojos y desde sus diversas perspectivas de gente que está comenzando a bregar; lo que nos permitirá a los mayores escuchar de los más jóvenes lo que nos tienen que manifestar desde sus textos cuidados y mimados, en su versión final, por los escritores Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona y Luis Burón.

También #500Historias ayudará a los jóvenes de la provincia de Panamá a saberse parte de un todo y de un mismo espacio social, geográfico, físico y cultural; por lo que entonces van a desterrar de sus mentes, sus memorias, sus vocabularios y sus corazones palabras dolorosas e indeseables como el racismo, la discriminación, el machismo y la xenofobia.

Iniciativas como #500Historias invitan a que los jóvenes sean curiosos, dados a preguntar y estén deseosos de tener contacto con nuevas experiencias para descubrir quiénes son.

Esa información recolectada les permitirá ser no solo más y mejores panameños, sino también conscientes de que, a la larga, lo que más importa es ser un ciudadano global.

25 Página

Nonagenario y huraño, respondiendo a ciertos cuestionamientos, el divino Miguel Ángel Buonarroti, cumbre epónima del Alto Renacimiento italiano, responde: «¡Aún estoy aprendiendo!» A los setenta años, sin haber tocado nunca un pincel, con artritis avanzada, Anna Mary Robertson Moses, Grandma Moses, inicia su carrera como artista naïve. A los ciento uno, sale de este mundo constituida en un ícono de la pintura folknorteamericana del siglo recién fenecido (veinticinco obras pintó en su postrer año de vida). Dos jóvenes longevos, dos ejemplos, entre muchos que han circulado, y marcan su impronta por el devenir de la historia.

Corren los días de 1519. Hace unos 500 años. Nace para la visión de occidente la urbe vieja, sitio de ceremoniales nativos (primera ciudad fundada sobre el litoral del Pacífico por las huestes imperiales de la lejana Iberia), que devino a ser, memoria y clausura, la llamada ciudad de Panamá.

Para apuntalar hechos, Pascual de Andagoya, sin fecha específica, vincula al mundo un pequeño caserío de pescadores que hoy nos convoca, nos duele y nos brinda esperanzas. Aunque se reconoce tal fundación, en oficial, a Pedro Arias de Ávila, un 15 de agosto. Andagoya había embarcado con Pedrarias en 1514, con diecinueve años, para la aventura colonizadora en la América Central. Recorriendo en dirección sur avizora la existencia del Imperio Inca, intenta su conquista. Fracasa. Lo demás es historia.

En tal tiempo, 1519, Maquiavelo, el constructor de príncipes, publica su Discursosobrela décadadeTitoLivio. Estancias de premura, oropel y clamores ven la luz primera: el rey francés Enrique II; la reina de los franceses, Catalina de Médicis; el duque de la Toscana, Cosme I de Médicis; el pontífice Inocencio IX; e Imagawa Yoshimoto, Daimio del periodo Sengoku.

Se anotan, en Ellibrodelosadioses, la partida indefectible de cierto explorador y buscavidas hispano conocido como Vasco Núñez de Balboa. De igual, ve sus últimas luces el egregio maestro renacentista, hombre universo, Leonardo da Vinci. La conocida, no por obras pías, Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, e igual camino toman Maximiliano I de Austria, emperador germánico, y el pintor alemán Ambrosius Holbein.

Pero este 1519 es rico en otros menesteres. Bajo la égida de Diego Velázquez de Cuéllar, los conquistadores Hernán Cortés y Pedro de Alvarado inician su periplo mexicano. De cierto, en la Batalla de Centia, actual estado de Tabasco, por vez primera, Cortés utiliza el caballo en una conflagración en nuestro continente. Con esta victoria de los invasores, la Región del Mayab queda bajo dependencia de la Capitanía General de Cuba.

26 Página

#500Historias para fundar una memoria

Manuel Montilla Artista

Transcurriendo tales fechas, junio, Carlos V es elegido emperador del Sacro Imperio Romano. Zarpan, agosto, desde Sevilla Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano para la prima circunnavegación del planeta azul. En Alemania, Martín Lutero se impone en el Debate de Leipzig y para octubre Hernán Cortés perpetra la matanza de Cholula. Ese diciembre encontramos a Magallanes entrando en Río de Janeiro.

Largos e intrincados pormenores se podrían anotar. Los caminos humanos siempre están plenos de hechos, numerales y acciones. Mas ahora, en nuestro siglo de tecnología, esplendor y vanidades, qué importa todo ello. A primeras, supondremos que nada. No obstante, el devenir del hombre se marca con esas pequeñas señales, mínimas, que ostenta el calendario. El mundo se construye e inaugura a cada instante, con cada instancia.

Así, entre el estupor y la luz que emerge, vamos caminando y en olvido. Vamos conturbados, siguiendo unas huellas transcritas en el viento y en el agua. Cada hornada humana encuentra un espacio virgen donde construir su propia impronta. Ninguna generación mira hacia atrás. Es cuando decimos con Goethe: «¿No me han forjado y hecho hombre / el tiempo todopoderoso / y el eterno destino, / amos míos como tuyos?»

Por demás anotarlo. Los humanos escriben sus memorias según cómo ven su parcela de verdad. La historia, ciencia harto flexible, va moldeando el decurso en el tiempo vital y de tal suerte nos avocamos a la esquiva certidumbre. Ya lo diserta ese genio cósmico que domina con su pasión, con su arte y con su vida, el siglo precedente, Pablo Ruiz Picasso: «Lleva tiempo llegar a ser joven».

Hoy celebramos en y con nuestra juventud istmeña este trasegar de anhelos, ansias, usos y costumbres, leyendas e historias, que demarcan lo que somos; o tal vez solo esperamos o creemos ser. Ciertamente el mundo no se inaugura para estas fechas. Pero vislumbramos esa Ítaca que, con el poeta Kavafis, tal vez nunca soñamos: «No hallarás otra tierra ni otra mar. / La ciudad irá en ti siempre. / Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques / —no la hay—».

Marcamos, en esta línea, aquello que nos construye. Una sucesión de signos que hemos dado en denominar escritura y que serán decodificados por ese otro en que nos reflejamos y nos restituye. Que dirá que es la lectura del código lo que nos devela, nos atisba y nos une. Todo se vincula por la señal y lo memorioso. Descubriéndonos en la grasa sobre la piedra que rubrica la presencia humana contra la luz que fenece en lo recóndito de la caverna. Así nos avocamos al aserto deshilvanado del poeta oriental, Ch’en-Ling: «Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. He aquí la sabiduría».

Concreto. Juventud no es mirada sino incendio; no es silencio, es el deslumbre de lo épico en lo cotidiano y la sinrazón del infinito asombro. Nos queda recordar la voz de Sábato: «Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Les pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre».

Para ustedes, jóvenes de todas las edades, colores, sexos, ámbitos, justiprecios, donosuras, tormentas y clepsidras en lontananza, con Carlos Fuentes: «El mejor de los mundos posibles es aquí y ahora» No lo olviden. Es su legado, anhelo y vindicta. Cúmplase.

27 Página

Verónica Gutiérrez

Periodista y editora del Proyecto #500Historias

«¿Tienes la valentía para ser poeta? Las joyas que llevas dentro te ruegan que digas que sí». El poeta estadounidense Jack Gilbert era profesor de escritura creativa de a Universidad de Tennessee en Knoxville, Estados Unidos, cuando le hizo esta pregunta a una estudiante.

Su coterránea, la escritora Elizabeth Gilbert, dejó plasmada la escena en un ensayo en el que también refleja su admiración por el poeta y su filosofía de vida. Lo tituló In praiseofstubborngladness, que en español sería algo como “En alabanza a la obstinada alegría”, y está contenido en el libro LighttheDark

La antología recoge las reflexiones sobre creatividad, proceso artístico e inspiración de reconocidos escritores contemporáneos que alguna vez leyeron el trabajo de otros escritores y sintieron en sus palabras el llamado para escribir o reflexionar.

Leerlos es escuchar al lector que hay en el autor; y, al mismo tiempo, escuchar al lector es escuchar al escritor antes de saberse escritor; es verlo elegir su camino.

Eso me recordó a los estudiantes que forman parte del proyecto #500Historias. Me vinieron a la mente no solo las manos de quienes formaron parte de los grupos de escritura, sino de tantos otros que en la intimidad del silencio se deleitan creando o consumiendo la palabra escrita.

En mi experiencia, leer y escribir son dos actividades que van siempre juntas. El escritor también debe ser lector, porque el escritor sabe que nunca se termina de aprender. Y para ello se requiere coraje.

Sí, se requiere coraje para sacar del fondo de nuestro ser lo que sentimos, pensamos, imaginamos y creamos, y exponerlo a la opinión pública; pero sobre todo se requiere coraje para seguir adelante después de la primera corrección, el primer cambio, la primera crítica.

Este coraje no consiste en la testarudez de sentirse ofendido y empecinarse en seguir por el mismo camino, sino en la obstinación de ver la belleza en aquellos momentos

28 Página

¿Tienes el coraje para ser escritor?

de fragilidad o aparente fracaso. Significa tener la humildad de reconocer las fortalezas de otros sin sentirnos inferiores y ver oportunidades en lugar de derrotas.

En su ensayo, dice Gilbert que su camino como escritora se hizo mucho más fácil cuando aprendió a mirar con curiosidad y no con tragedia aquellos momentos en los que las cosas no salían bien.

Si tu crónica está en este libro o no, lo bonito de todo es el aprendizaje que te llevas de la experiencia. Sabes que hay una semilla en ti, un escritor en potencia. Cultívalo. Se abre un camino para ti, míralo con curiosidad. Sé terco y sé persistente; pero solo con la idea de no callar tu voz interior, de no soltar el bolígrafo o el teclado. Eso sí, haz preguntas sobre todo lo demás. Indaga en los detalles, las sugerencias, las correcciones, busca las oportunidades de aprendizaje y toma lo que te sirva para encontrar nuevos caminos.

Y, finalmente, nunca asumas que lo sabes todo. Recuerda que para ser escritor se requiere valentía. ¿Tienes el coraje para ser escritor?

29 Página

Danae Brugiati Boussounis Escritora y editora del Proyecto #500Historias

El proyecto #500Historias apuesta a la necesidad de que los jóvenes descubran que su universo rico y complejo no nos deja indiferentes; que queremos conocerlo a través de la escritura como herramienta que les permite expresar sus vivencias y su forma de ver el mundo.

Nos percatamos de que, en realidad, a pesar de tantas y tantas versiones de los adultos sobre ellos, la escritura forma parte de la vida de muchos jóvenes y solo basta que maestros, padres, compañeros y facilitadores afinemos el oído, agudicemos la vista y observemos más profundamente lo que entendemos por «escribir», para encontrarnos con los modos que tienen de articular sus ideas y experiencias que en ocasiones se encuentran alejadas de nuestra propia relación con la escritura; pero que atestiguan una actividad intensa y personal en la que la letra escrita es vehículo de historias, repertorios culturales y lenguajes sociales.

Al crear estas crónicas para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad que habitan, los jóvenes participantes han descubierto, junto a sus tutores, el gran recurso de su creatividad para contar relatos. Los datos que han extraído, sabiamente guiados por sus profesores, de la historia real, por medio de la investigación; el interés por lo vivido por sus mayores, la historia de los libros y la historia hecha padre, tío o abuelos, no solo han acrecentado su interés, sino también han catalizado el deseo de hacer conocer parte de sí mismos a través de dichas crónicas, echando mano del lenguaje escrito con el que referir experiencias, afectos, invenciones y formas de estar en el mundo. E, incluso, elevar la propia voz más allá de las pautas adultas de corrección o legitimidad.

#500Historias, además, abre un espacio de integración, diversidad, intercambio y socialización de inmenso valor educativo, en gran medida porque los jóvenes autores realizan su propia búsqueda mediante su subjetividad, sus experiencias o su imaginación, para llenar un cometido que va más allá de lo impuesto por una «tarea» u obligación escolar de cualquier tipo.

Ellos, los autores, se someten a su propio sentido de compromiso y responsabilidad, escogen su tema, desarrollan sus habilidades creativas, impulsados por su propia decisión y oportunidad de escribir, animados por la perspectiva de que sus escritos se harán visibles y serán apreciados por lectores reales. Se hacen conscientes de que la escritura personal

30 Página

#500Historias, una mirada inclusiva a la enseñanza de la escritura

no es solo un asunto privado y de que en la creación de las crónicas juega un rol importante el que las mismas necesitan un espacio, como el que brinda la escuela y el concurso de este proyecto, para mostrarse y encontrar lectores. Los adultos involucrados llevamos esta gran responsabilidad durante todo el proceso. El entusiasmo creado al saber que sus historias también se publicarían en un hermoso libro aumenta su interés por escribir aún mejor.

Este proyecto debe mucho a los profesores que recorrieron la clásica milla extra para, desde su conocimiento y jerarquía, hacer los comentarios adecuados; sin inhibir la escritura en sus educandos ni constituirse en jueces elitistas. Por lo contrario, se erigieron en lectores con mirada aguda, que devolvieron a los expectantes escritores los comentarios que potenciaron en ellos su experiencia primera. Que los ayudaron a volver sobre lo que habían escrito con más distancia y reflexión. Que les dieron un consejo sobre un procedimiento o un truco que podría resultarles útil —casi como un escritor experimentado que transmite las reglas del oficio—. Y que, por otro lado, llevaron a todos los participantes a estar conscientes de que los textos producidos por ellos pueden llegar a formar parte de una tradición literaria que nos pertenece a todos.

Al escribir sus historias, los jóvenes autores se apropiaron del lenguaje y lo convirtieron en su propia. Lo llenaron con sus propias intenciones, sus propios acentos, y lo adoptaron para sus propias intenciones semánticas y expresivas como definía el lingüista y crítico literario ruso Mijaíl Bajtín (1895-1975), al afirmar que «el aprendizaje implica la apropiación de discursos, es decir, el proceso de convertir las palabras ajenas en propias».

Las crónicas por ellos escritas convirtieron la historia, que hasta entonces les era ajena, en sus propias historias ricas, personales, íntimas y, a la vez, las historias de todos: la historia nacional.

Concluyo agradeciendo a todo el equipo que trabaja arduamente en esta positiva labor el haberme invitado a colaborar con este proyecto que nos ha dejado una mayor comprensión de que todos debemos acercarnos con respeto a una enseñanza más inclusiva que garantice a todos el derecho a la escritura.

31 Página

La salvación es la palabra

Luis Burón Barahona Periodista y editor del Proyecto #500Historias

El poeta nicaragüense Rubén Darío dijo que «el libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor».

El libro, en otras palabras, es la expresión más noble del conocimiento; es donde uno se desnuda en espera de que el lector, quien quiera que fuese, conecte a través de algo tan básico como las palabras. Y es en este libro de #500Historias donde ustedes comienzan el camino obsceno de dejar leerse. Obsceno pero sublime. Tener el valor de escribir es casi un acto heroico.

Durante meses, estudiantes, profesores y editores estuvimos sumergidos en un océano de palabras, frases para contar la historia de un pueblo, la identidad de esta ciudad a orillas del Pacífico con más de 500 años de vidas y anécdotas.

Aplaudo de pie el esfuerzo de los estudiantes en entregarse a este proyecto, a utilizar su tiempo libre para sentarse a pensar y a escribir, a someterse a las sugerencias y modificaciones, a abrazar la autocrítica en busca de la palabra precisa, del verbo perfecto. También la labor de los profesores, que tomaron el proyecto con voluntad y valentía, y encaminaron a los estudiantes en la construcción de estas crónicas.

La primera comunicación escrita, que se conozca, tiene unos cincuenta mil años. Muchas cosas han pasado desde entonces, incluyendo los jeroglíficos, los alfabetos y, por supuesto, la imprenta. La palabra se convirtió en la herramienta principal de la comunicación.

Poco a poco, la utilización de la palabra, del lenguaje, también se refinó. Los vocablos no solo expresan una idea, un concepto, sino que transmiten una energía en su pronunciación, en su contexto. El lenguaje escrito adquiere una complejidad exquisita. En general, comenzamos a escribir mejor. En todas las disciplinas, como en el periodismo, por ejemplo. Durante mucho tiempo hubo mucha rigidez en la forma en que contábamos las noticias, hasta que, poco a poco, fue cayendo esa muralla. Las mentes inquietas querían contar hechos reales y actuales de una forma más creativa, más profunda. Y entonces se fue creando la crónica, llamada por mucho tiempo como el nuevo periodismo. Que no era tal, tampoco. Simplemente era el periodismo de siempre, pero sin barreras a la hora de ponerlo en tinta y papel.

32 Página

Gabriel García Márquez lo definió de forma sencilla: «Es un cuento que es verdad». La argentina Leila Guerriero también lo resumió con simpleza: «Es un documental que es verdad». Ambas definiciones son precisas. La crónica no es más que una narrativa rica en lenguaje que intenta contar algo de la forma más cinematográfica posible. Es una técnica que permite explicar el mundo. Y por ello es tan valiosa. Como ejemplo, es gracias a la crónica que un grupo de periodistas en Panamá se juntaron para armar Concolón, un colectivo que intenta impulsar la crónica y el buen periodismo.

El potencial que vi en estos textos es inspirador. Y de esto se tratan los proyectos como #500Historias, de que poco a poco se pule la escritura panameña. La crónica tiene esa virtud, que ejercita a quienes quieran escribir ficción como a quienes quieran centrarse en los hechos, ejercita a los poetas, a los investigadores. Ejercita el escribir, que no es más que reescribir. Mejorar un capítulo, un párrafo, una frase, una palabra hasta que ya no puedan más. Hasta obtener siempre la mejor versión. Por eso, es necesario acercarse a los textos con mente crítica sobre lo que exponen.

Ojalá muchos de ustedes sean cronistas y escojan al periodismo como carrera, ya que se necesita gente valiosa en estos tiempos tan cambiantes. Si deciden tomar otros caminos da igual, siempre y cuando sigan escribiendo. Escribir es la salvación. Los libros son la salvación. Y todos los que estamos aquí ya aportamos por lo menos un libro al mundo de las letras. Un aporte que, además, es nuestra contribución a entender al país y a nosotros mismos.

33 Página

Los editores de #500Historias

Salvador Medina Barahona Escritor y editor del Proyecto #500Historias

Salvador Medina Barahona Escritor y editor del Proyecto #500Historias

Si bien para algunas personas escribir resulta «fácil», para la mayoría supone todo un desafío. Incluso los grandes maestros de la escritura han confesado que no pocas veces confrontan dificultades en el trayecto.

Se trate de escribir una carta, un poema, un cuento o una crónica, las palabras son la materia prima básica. Pero no basta con las palabras. En todos los casos requerimos de un mínimo de información, creatividad e inteligencia para que el ars combinatoria del lenguaje, en nuestras manos, dé como resultado un texto legible y significativo.

Nadie, salvo las personas que se dedican a escribir a diario (novelistas, periodistas, investigadores, entre otros), escribe un texto de esas características a la primera. El común de los mortales —y, créanme, muchos escritores duchos también— debe hacer algo aún más retador: reescribir. Alguien ha dicho, palabras más palabras menos, que el secreto de toda buena escritura está en la reescritura. Y yo estoy muy de acuerdo.

Pero ¿quién nos asiste en este proceso a ratos tedioso y poco divertido? Aparte de nosotros mismos, nuestros tutores o editores. Ellos pueden ver, con la perspectiva que da lo ajeno del texto, cosas que nosotros no vemos; sugieren cambios; fortalecen ideas o emociones que pululan en la página.

Escribo este breve comentario desde mis años de experiencia como editor de escritos de todo tipo: poemas, cuentos, novelas, guiones de cine, obras de teatro, crítica de danza, y, sí, ¡ahora crónicas! Y lo hago con la intención de agradecerles a los cronistas de #500Historias la oportunidad que me han dado a mí y a mis compañeros editores de acompañarlos en la primera fase: lectura de sus propuestas y retroalimentación con el fin de reescribirlas.

Soy consciente de que en algunos casos no fue muy grato recibir nuestras rigurosas, poco complacientes anotaciones, y correctivos en cuanto a la ortografía, sintaxis o forma de presentar las ideas. ¡Pero en eso consiste editar! Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, no ser el bueno de la película, exigir lo que un proyecto como este pide: escritos de calidad.

Tengo que agradecerles también por haberme recordado o enseñado, desde nuevas perspectivas, tantas cosas que o bien no recordaba de mis años de estudiante o de plano desconocía. En muchos casos, lo comprometido de sus investigaciones se dejó notar en crónicas de gran interés. De modo que ustedes, cronistas, fueron unos maestros para mí.

34 Página

Este libro contiene sus trabajos llevados, en su etapa editorial final, a la mesa de corrección. ¡Sí, pasaron por una última lectura y reescritura! La función de los editores es asegurarse de que un libro salga a la luz en su versión más acabada. Danae, Luis, quien esto escribe y Daniela nos esforzamos por que obtuvieran ese toque esencial. Pero hemos respetado al máximo sus textos, de modo que ustedes se sigan reconociendo plenamente en ellos.

Por último, no debemos perder de vista que este gran proyecto de contar historias está en su etapa inicial. ¡Hemos sido parte del plan piloto! ¿No les parece un privilegio fuera de serie? Esto implica que cada uno de los agentes involucrados (organizadores, profesores, jóvenes cronistas, editores) tendrá que ir ajustando sus métodos de trabajo, con el fin último de entregar a los lectores de los próximos libros mejores historias que resulten de un necesario y modélico trabajo en equipo.

¡Felicidades!

35 Página

Escritora

Para los meses de mayo y junio del año 2019 tuve la oportunidad de leer crónicas escritas por estudiantes de distintos colegios del área metropolitana de la ciudad de Panamá, en donde vivo. Luego de leer cada grupo de historias, envié una breve retroalimentación escrita a cada autor con el fin de colaborar en una nueva y tal vez más exigente fase de reescritura, de la mano de sus profesores asesores.

#500Historias, brillante idea liderada por Octavio Rodríguez, ha generado un espacio para destacar las dotes de jóvenes escritores en potencia que, haciendo uso de aquella herramienta periodística hermanada con la literatura, fueron en busca de su pasado.

Esta iniciativa trajo a lugar el trabajo en equipo de alumnos, docentes, editores, y, entre todos ellos, la familia. Menciono a la familia porque con ella, con su apoyo, todo suele ser más inspirador, y porque sentí, conforme leía, que en muchos casos los primeros lectores de los textos fueron abuelos, tíos, mamás, tal vez una que otra prima. Seguro fue como volver, aunque parcialmente, a los cuentos bajo el palo de mango, un poco lejos de la ciudad, sentados en una hamaca, junto a los suyos.

Escribir una «crónica» sobre la lectura de otras crónicas me ha hecho pensar en mis propios procesos de lectura y escritura, inseparables el uno del otro. Y también ha sido como tomarse de las manos con alguien, remotamente, sin conocerse. Como estar cerca en lo remoto. He podido sentir una energía pasando de una mano a la otra. El pulso, el calor escrito en el palpitar que suscita el apretón de estas manos nuestras. Sin duda esta cercanía la ha generado en mí la palabra escrita por ustedes, queridos jóvenes escritores.

En esta singular aventura pude acercarme a la pluma, a la hoja, a la palabra de ustedes en sus hilvanes.

Ustedes me mostraron, además, su mirada, su visión. Me recordaron retazos de nuestra historia. Compartieron el orgullo que se siente en las familias por ser parte de acontecimientos significativos, felices y dolorosos. Escuché, sí, escuché entre sus líneas el deseo satisfecho de contar y de SER en lo que escriben. Me llevaron de vuelta a mi juventud. Pude rozar el espíritu, la lozanía, la simpatía, la hermandad, la sensibilidad, el encanto, el estilo propio o incipiente de cada uno, y el acto de soñar.

36 Página

Tomarnos de las manos sin conocernos

Gloriela Carles Lombardo

Creo en ustedes, pues han hecho algo posible en ustedes mismos, algo posible en el mundo y algo posible en mí. ¡Gracias!

37 Página

Palabras mágicas

Daniela Truzman Coordinadora editorial de #500Historias

“Aprender a leer es irreversible”. La frase, tan contundente como cierta, me sacudió desde adentro. Haciendo el esfuerzo necesario, podía recordar el momento en el que finalmente logré juntar por primera vez un par de letras para producir sílabas y, con ellas, palabras.

La escena está cargada de bruma, recuerdo una mesa y el dedo de mi primo Leo señalando un garabato en un libro abierto. Lo escuchaba repetir la misma frase como si se tratara de un rezo:

– La «M» con la «A» es ma, la «M» con la «A» es ma, ¿qué dice aquí?

– Mmi mma…mááá mmme mmimaa

Y el milagro ocurrió. El garabato tenía sentido.

Haciendo menos esfuerzo, puedo revivir el poder que sentí cuando conseguí la velocidad necesaria que me permitió ver el mundo de una nueva forma, desde las letras. Fue la primera vez que me supe indetenible. Quería leerlo todo: el periódico desbaratado que dejaba mi papá sobre la mesa, las revistas de decoración de mi mamá, la parte de atrás de la botella de champú, las advertencias del insecticida, la factura de la luz, el diario secreto que mi prima que escondía recelosa en el cajón de las medias, un cuento de Pinocho, las recetas de la parte de atrás de la caja de avena… Cuando no quedó una letra por leer en mi casa, ni en la de mi abuela, apareció sobre mi cama un libro: Juan Salvador Gaviota, escrito por Richard Bach. Y no, no hay nada fantástico o sobrenatural en ello, el libro no había eclosionado en su almohada, lo había puesto mi mamá con la firme intención de darme a leer algo más largo, con más contenido y que me permitiera ejercitar mi imaginación.

La magia pasó después.

De ese libro salté a otro y de ese a otros diez. Algunos me gustaban más, otros no tanto. Unos me hicieron llorar, otros reír. Algunos no me provocaron nada y eso eran los que me gustaron menos. Hasta que un día tomé papel y lápiz y decidí que era mi turno de contar mis propias historias.

38 Página

¡Abracadabra!

Aún puedo sentir la fuerza con la que tomé el lápiz, la presión sobre el papel, el primer poema, ese que dio paso a un par de párrafos que finalmente no llegaron a ningún lado. Puedo ubicar el día exacto en el que comencé mi costumbre de cargar siempre una libreta a la mano. Fue en mi cumpleaños número 12, cuando me regalaron un cuadernito cubierto de tela y una pluma fuente.

Años más tarde me obsesioné con crear personajes, hacerlos reaccionar y que estos despertaran emociones. Algunos vivían solo en mi imaginación. Otros los tomaba prestados de la realidad. Entonces, descubrí que podía narrar lo cotidiano y en ese momento supe lo que haría el resto de mi vida, sin importar lo que estudiara.

Después de todo, saber escribir no es únicamente un asunto de escritores. Escribir bien beneficia a los médicos y a los ingenieros, no solo a los periodistas; le sirve también a los matemáticos, a los veterinarios, a los psicólogos, a los biólogos; es útil para los chefs, para los publicistas, para los maestros, los pilotos, los mecánicos, los arquitectos e incluso los deportistas. Porque todos nos favorecemos con la distinguida habilidad de saber contar historias.

Leer y escribir funcionan como un poderoso conjuro que abre cabezas y puertas, que construye puentes y que te transforma tres veces: la primera cuando lees, la segunda cuando escribes y finalmente cuando eres leído. Esta tríada es un encanto potente capaz de construir nuevas y mejores sociedades.

De eso no tengo dudas, pues este maravilloso sortilegio me llevó a hacer un libro, Panamá: rostros que sueñan la ciudad, en celebración de los 500 años de fundación de la capital istmeña; que a la vez me acercó a un proyecto que parecía imposible. Entonces, supe de doscientos un jóvenes a los que, como a mí, les apasiona escribir historias. Los leí a todos, me reconocí en sus formas de narrar, me asombraron algunas de sus investigaciones, admiré a sus profesores, y no pude sino sumarme para ser parte de este milagro lleno de magia.

39 Página

HISTORIAS

PRO FE SO RES

FOTOGRAFÍAS

JAVIER SUCRE

Cronistas indetenibles

Era otro domingo más viendo televisión cuando de pronto un mensaje que cambió todo, de esos mensajes en los que te preguntas: «¿¡Por qué nadie hizo esto antes!?»

Una de mis mejores amigas me estaba invitando a participar en un proyecto especial: ¡sacar el escritor que mis alumnos llevan dentro de sí!

Y la tarea, aunque seductora, no fue nada fácil. Primero, lo simple, comprender de qué se trataba; lo siguiente, escoger solo diez alumnos, y ahí empezó la aventura porque no solo había talento, sino que había que seleccionar a muy pocos y la verdad es que son muchos los que tienen todo para convertirse en escritores.

Desde la primera sesión con los cronistas se dejó correr la tinta, la imaginación, el talento, la creatividad, las anécdotas. Como todo compromiso serio, exigía dedicación: dos horas de un día de cada semana durante ocho semanas. Bueno, en teoría, porque los cronistas estaban en pleno proceso de creación y la labor continuaba en casa, a través de grupos de celular, por correo, en los recreos, pasillos de la escuela, donde quiera que la inspiración llegara. ¡Valía la pena sacrificar horas de sueño por este sueño!

Hubo risas, inseguridades, miles de ideas cruzadas en la mente hasta que finalmente llegó nuestra última sesión y con ella la gran satisfacción de tener nuestras crónicas listas para ser entregadas al placer de la lectura. No hubo mayor complacencia en los cronistas que saber que oficialmente eran escritores de verdad.

La espera fue inquietante, larga, desesperante; pero, nunca dejamos de estar seguros de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y, finalmente, el momento soñado: ¡ser llamados escritores y verse premiados con las mejores de las valoraciones: el aplauso y el reconocimiento de amigos y extraños que disfrutan de su creación!

Ahora que han descubierto ese enorme talento que tienen, ya nadie los puede detener, son escritores que seguirán creando, escribiendo, imaginando, leyendo, investigando.

En lo personal, no existen calificativos para estimar esta experiencia, ya que ha sido tan enriquecedora, que simplemente no se puede definir con palabras. Me siento

42 Página

Tatiana Caballero Córdoba

Academia Interamericana de Panamá – Sede Cerro Viento

increíblemente complacida de haber servido como guía para que mis estudiantes descubrieran su propio talento, ingenio y agudeza literaria, y por todo lo que aprendí en el proceso.

Recuerden los nombres de los cronistas que participaron en este proyecto; pronto volverán a leer sus creaciones.

43 Página

Nuestras crónicas: una aventura inspiradora

Yanitsha Harris Balboa Academy

Yanitsha Harris Balboa Academy

“Ms.Harris,pleasecometotheofficeattheendofthedayforabriefmeeting”. Con ese llamado inició esta gran aventura. La secretaria me anunció por el intercomunicador que asistiera a una reunión. Estaban el director, mis colegas del departamento de Español y la profesora Griselda Franco, de Historia, Cívica y Geografía, quien nos explicó el proyecto al que nos invitaba a participar: #500Historias. Enseguida me entusiasmó la idea. Lo vi como una oportunidad para que los estudiantes pudiesen desarrollar sus habilidades de investigación, pusieran en práctica sus conocimientos de gramática y redacción; para que formaran parte de la conmemoración histórica de los 500 años de la fundación de la ciudad en la que viven, y, sobre todo, sintieran ese amor a la patria que como educadores buscamos transmitir a nuestros alumnos.

Invitamos a los estudiantes a participar. Algunos mostraron mucho entusiasmo desde el inicio; otros, no tanto. Sin embargo, luego del primer taller sus rostros y expresiones de alegría fueron el motor para que Griselda y yo nos entregáramos a este proyecto en cuerpo y alma. Hubo dificultades: los distintos compromisos previamente adquiridos por los estudiantes, la falta de tiempo, el final del año escolar… Pero la motivación era tal, que no estábamos dispuestas a que el proyecto fracasara. Nos reuníamos después de clases con los estudiantes que podían, y durante mis horas libres atendía a los que no.

Pensé que lo más difícil sería escoger un tema que les entusiasmara, ya que varios estudiantes son extranjeros; pero me sorprendió que estos fueran los más rápidos en elegir. Querían contar sus experiencias vividas en Panamá o investigar sobre temas que les causaban curiosidad. Por otro lado, los panameños, de tanta emoción, no lograban escoger entre la diversidad de temas interesantes que se les ocurrieron. ¡Me enamoré del proyecto!

Nuestra primera reunión formal fue en la biblioteca. Les explicamos qué es una crónica, su objetivo y de qué se trataba el asunto. Marcela Wilson, la bibliotecaria, se contagió de emoción y se involucró de inmediato en asesorar a nuestro equipo de escritores en su tarea. Con todo gusto buscó libros e información bibliográfica de gran ayuda para nuestros cronistas.

44 Página

—¿Cómo empezamos, Ms. Harris? Nunca hemos escrito una crónica.

—Investiguen, hagan lluvia de ideas y traigan su primer párrafo listo —fueron mis recomendaciones.

En la siguiente reunión me sorprendí. Lo que más les preocupaba a mis cronistas era que no sonaba como una crónica, o no les gustaba lo que habían escrito. ¡Buena señal! Estaban siendo autocríticos y querían hacer un buen trabajo. En esa etapa inició el trabajo colaborativo entre cronistas con los talleres de intercambio de ideas y corrección. Fue fabuloso ver cómo se asistían entre ellos para convertir sus escritos en crónicas; cómo se preocupaban por la gramática y por hacer sus escritos más sofisticados, darles voz.

—Usen sinónimos, palabras de enlace y cuídense de la redundancia —les recomendé luego.

Así se fueron enamorando de sus historias. Cada crónica fue tomando forma. Nuestros encuentros eran cada vez más entretenidos, colmados de anécdotas, risas e información valiosa que encontraban durante sus investigaciones y que compartían con gran satisfacción. ¡Finalmente lo logramos!

Inspiradora. Así calificaría mi experiencia. Ser parte del Proyecto #500Historias me inspiró a mí, y me brindó la oportunidad de despertar al escritor que hay dentro de cada estudiante, de alentarlos a conquistar lo que se propongan y de hacer patria desde mi rol como educadora, demostrándoles que ¡escribir es una gran aventura!

45 Página

y escribir, una experiencia que transforma vidas

Dalys Ramírez Centro Educativo Básico de Tocumen

La lectura y la escritura son herramientas que pueden cambiar a los jóvenes del milenio. Cuando fui invitada a participar en este proyecto no tenía ni idea de los momentos de interacción que iba a vivir con los estudiantes que se inscribieron en él. Con la convocatoria, se inició un arduo trabajo junto a los quince chicos que asistieron al llamado.

Tenía el material y la guía suministrados por el coordinador de las #500Historias que cambiarán la historia. Dónde y a qué hora empezaríamos eran las grandes preguntas, ya el espacio físico era una limitante que enfrentamos a causa de una remodelación iniciada hacía dos años y que aún no culminaban. Los estudiantes llegaron, así que decidimos solicitar la capilla del colegio. No era el mejor lugar debido al calor sofocante y al ruido que se escuchaba.

Los talleres de preescritura iniciaron. Poco a poco disminuyó la asistencia; los chicos manifestaban que tenían muchas asignaciones que cumplir y no tenían tiempo para extras. La etapa de la adolescencia es difícil: algunos no tienen bien arraigado el valor de la responsabilidad; otros simplemente deciden no participar en actividades extracurriculares, porque sus acudientes consideran que no podrán cumplir con los objetivos programados en el currículo.

Los seis estudiantes que se mantuvieron manifestaron un interés genuino por lograr escribir sus borradores. Cada uno escogió su tema; vivieron momentos de risa, enojo, frustración durante el proceso de escritura y lectura de sus borradores. Observé una catarsis en uno de ellos que me conmovió. Este estudiante pasaba por un duelo reciente, por lo que estaba muy afectado: mostraba síntomas de irritabilidad, rencor, tristeza, hasta desinterés en algunas ocasiones.

Gracias a la intervención del Gabinete Psicopedagógico y de los docentes que le daban clases, este joven permaneció en el grupo de escritores, pues decidieron tomar en cuenta su participación en dicho proyecto para la evaluación curricular.

Hoy tenemos jóvenes más seguros de sí mismos, con una autoestima más alta, llenos de entusiasmo y con metas.

46 Página

Leer

Estamos conscientes de que «la lectura y la escritura es asunto de todos» (Paula Carlino, 2005); por lo tanto, este proyecto viene a llenar un vacío que existe en los centros educativos. Se necesita un abordaje de los contenidos, con el propósito de buscar una mejora en la enseñanza de la lengua y la literatura, con acompañamiento desde la escuela secundaria a la primaria y de la universidad a la secundaria (premedia-media).

El proyecto de las #500Historias contó en todo momento con el asesoramiento del coordinador, Octavio Rodríguez, y del periodista Luis Burón Barahona. Les estaremos eternamente agradecidos y esperamos que se sigan dando intervenciones que permitan la mejora en la enseñanza, y tal vez, más adelante, se dé inicio a la alfabetización académica tan necesaria hoy para el logro de experiencias integrales y exitosas en los centros educativos panameños. Esto se hace incluso urgente en una época como la nuestra, de grandes adelantos científicos y tecnológicos, para que aquellas experiencias vayan más allá y transformen vidas.

47 Página

Yo te conocí, mi Panamá

Santos Mendoza Ortega

Escuela Juan Demóstenes Arosemena

Tal vez no he vivido 500 años, pero viví el paso de un siglo al otro, con muchas expectativas y esperanzas; miedos e incertidumbres. No conocí el beneficio de las becas, ni los círculos de lecturas, ni los gloriosos concursos de oratoria, y menos, mucho menos, un evento que reuniera a jóvenes cronistas con miras a dejar huellas indelebles en un acontecimiento histórico; pero sí tuve la oportunidad de vivir hechos que marcaron a nuestro país.

El sol de la mañana del 20 de diciembre me despertó con esa caricia que anuncia el verano. Escuchaba el murmullo de los adultos, el ir y venir de las personas, la radio que no cesaba de dar información. Se percibía un amanecer diferente; aunque, con escasos 12 años, no podía medir la magnitud de los hechos que estaban ocurriendo. No hasta que me tocó caminar para intercambiar langostinos por arroz, ya que el único recurso que poseíamos era el producto del mar, porque el dólar en ese momento no tenía valor. El final de la historia ya la sabemos: cayó el hombre fuerte y qué decir de nuestra nación...

Los balcones de los edificios en Santa Ana, Avenida Ancón y las áreas cercanas resonaban con pailas y cucharones; eran sonidos estrepitosos, llenos, sí, de esperanza. Por fin era el mediodía del 31 de diciembre de 1999, el ambiente estaba impregnado de olores típicos de la temporada: el jamón, el arroz con pollo, el aroma en las manos de las doñas, inmersas en la masa del tamal. No sé si era alegría por la llegada del misterioso año 2000, o porque finalmente «el Canal sería de los panameños». Lo cierto fue que, muy cerca, en las escalinatas del edificio de la Administración, se sellaba el hecho trascendental: el pigmeo frente al gigante; Panamá salía airosa con el recurso acuático más trascendental de todas las épocas.

La pequeña ciudad fue cambiando. El magno edificio de la lotería, ese que admirábamos en libros y revistas, muy pronto quedó desplazado. Enormes construcciones invadieron la urbe. Dejamos de pagar los 15 centavos del magnífico diablo rojo. Lentamente, la música de los combos nacionales fue reemplazada por los ritmos foráneos.

Un día desperté y ya no estaba la avenida Balboa. La Avenida Central y Calidonia dejaron de ser el centro preferido de compras de los más humildes, y la Vía España, también dejó de ser el conglomerado de las boutiques más exclusivas. Un día caminé hasta El Chorrillo para abordar un bus hacia La Chorrera, y ya no los encontré. Caminé

48 Página

hasta El Marañón, los busqué por la plaza legislativa; pero ahora se encontraban todos en la gran terminal de Albrook. Aprendí a utilizar las maravillosas tarjetas tele chip, y las monedas dejaron de sonar al caer en los viejos teléfonos públicos, que alguna vez estuvieron rotulados con las siglas Intel.

De pronto cesaron en las calles las regatas, «¡Santa Librada con Ciudad Radial!», y el escándalo de la música caribeña. Apareció un enorme bus con amplias ventanas, donde ya no podías terminar de desayunar… y qué decir del comercio popular, «el cuara y cuara». Vi la llegada de muchos nuevos comercios donde un cuara de nada me servía ya. Un tren, un metro, eso era historia de las grandes metrópolis: cinco minutos de la 5 de mayo a la Vía Argentina…

¿Dónde está mi Panamá? El terraplén con su bullicio, el ir y venir de los pescadores, el comercio brujo, las «chinguias», los juegos de azar.

Hoy veo a Panamá en la mirada de los chicos en las aulas de clases, es sus sueños, en sus anhelos. Qué lástima que no conocieron mí Panamá; pero tienen ahora una ciudad de 500 años, moderna, próspera, creciente y pujante.

49 Página

Cazadores de historias

Xiomara Martínez

Al conocer el Proyecto #500Historias, en cierta forma sentí un grado de afinidad con el mismo. Hacía apenas un año que había realizado un proyecto de aula, en donde los chicos rescataron y escribieron historias basadas en la invasión de los Estados Unidos a Panamá.

Participar en el proyecto me llamó enormemente la atención y sabía que mis estudiantes contaban con el potencial para ello. Sin perder tiempo, realicé los contactos correspondientes a través de correo electrónico; para sorpresa mía, no hubo respuesta. Pasaron los días y fue cuando decidí llamar; finalmente, en la tarde del 14 de marzo de 2019, tuve el primer contacto con el coordinador del proyecto, Octavio Rodríguez. Esa tarde fui invitada a participar de una reunión que se realizaría el jueves 21 de ese mismo mes en el Teatro Gladys Vidal, edificio El Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

El encuentro fue de carácter informativo y estaba dirigido a todos los docentes interesados en participar del evento. Fue breve y conciso, pero hubo algo realmente trascendental y único: «Radio Futuro». Allí, con la magia de la tecnología, los presentes, en un abrir y cerrar de ojos, fuimos trasladados al año 2050; por lo menos yo lo hice y viví, como si fuera una realidad, el recibimiento del primer panameño en ganar un premio Nobel de Literatura. Me motivó sembrar en los jóvenes la semilla del arte de escribir.

Había una ruta a seguir y el día 30 de marzo formé parte del segundo equipo de docentes en ser capacitados en el «Taller: Inducción del Proyecto #500Historias». A partir de ese momento, cada colegio contaría con ocho semanas para culminar las crónicas con contenidos específicos: fechas y personajes históricos, arquitectura y monumentos, arte y cultura, e incluso deporte.

La convocatoria para la formación del nuevo club de escritores en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany se hizo efectiva en la semana del 1 al 5 de abril. El reclutamiento tomó más tiempo de lo esperado: había iniciado el año escolar, gran parte de los estudiantes estaban inscritos en los diferentes clubes y otros tenían compromisos extracurriculares personales y afines a la institución. Culminada la semana se pudo cumplir con la meta, pero había que trabajar con base a ciertos parámetros, ya que el tiempo disponible de los cronistas no coincidía. Los jueves de cada semana sería el día oficial para desarrollar cada taller; sin embargo, estábamos conscientes de que el acompañamiento en algunas oportunidades sería semipresencial e incluso a distancia.

Resuelto todo lo antes descrito, el jueves 11 de abril a las 2:00 p. m. aproximadamente se lleva a cabo la primera sesión de trabajo, el Encuentro 0. Allí profundicé sobre el objetivo del proyecto y a manera de ejemplo compartí una crónica basada en una

50 Página

Centro Educativo Guillermo Endara Gallimany

anécdota personal, tal como lo había aprendido en el taller. La experiencia con los chicos fue excelente. Rápidamente se sintonizaron y se realizó la dinámica del taller; en esta oportunidad el estudiante Jafet Ballestero se ganó la admiración y el aplauso de todos los participantes por la forma impecable de entrelazar las ideas. Se había dado un gran paso y finalmente formalizado el nuevo club, bajo la denominación «Los Cazadores de Historia G.E.G.», versión #500Historias.

Todo parecía marchar bien, por lo menos durante los tres primeros encuentros, donde se llegaron a cumplir los objetivos; incluso se contó con un nuevo integrante, el profesor Joel Baena, coordinador del Departamento de Ciencias Sociales.

Cumplido el primer mes de trabajo, la escuela se vistió de lujo con la presencia de Octavio Rodríguez. Los chicos estaban emocionados. La organización del concurso les realizó una sesión de fotos. Fue una visita positiva; Octavio felicitó y animó a los jóvenes a continuar con el trabajo desarrollado hasta el momento e hizo énfasis en la importancia de tener la mente abierta ante las sugerencias y correcciones.

La tónica de los siguientes encuentros fue la irregularidad en la asistencia; los chicos daban sus excusas por no poder estar presentes y al mismo tiempo éramos testigos de sus triunfos en otras disciplinas como el ajedrez, el atletismo, programas y proyectos educativos. En las semanas posteriores un miembro del club se retiró del colegio por motivos ajenos a su voluntad. Llegaba el tiempo, según lo agendado, para enviar los primeros borradores de las crónicas; sin embargo, el club no estaba listo. Empezó a reinar algo de estrés y los participantes iban a ritmos diferentes.

Como asesora busqué apoyo en diferentes instancias: un amigo de la casa, el destacado historiador Arturo Guzmán, atendió mi llamado y orientó a los chicos en cada uno de los temas seleccionados, al tiempo que les habló de su experiencia como investigador y escritor. Así mismo, toqué las puertas del gabinete psicopedagógico de la escuela. Recuerdo esa mañana del 30 de mayo: mis maravillosas psicólogas, Melina Sánchez y Karol Guerra, prepararon un taller de inteligencia emocional para los jóvenes. Quise también participar, pero me lo impidieron; comprendí que era lo mejor. Era un momento a solas con ellos. Terminada la jornada, la gran mayoría expresó lo mucho que les había gustado y que sería ideal recibir sesiones de ese tipo periódicamente.

El trabajo continuó, los exámenes trimestrales estaban por llegar, cada momento era oportuno para ver los avances de las crónicas. Finalmente, llamé a Octavio y le comuniqué que teníamos un atraso. Fue grato conocer posteriormente que la organización había contemplado una prórroga. También hice extensiva la inquietud a la dirección del plantel; la profesora Heydhy Caballero de González a la brevedad tuvo un conversatorio muy emotivo con los estudiantes. Había que terminar con lo que se había empezado.

Finalmente, los Cazadores de Historias pudieron ver la luz al final del camino. El 1 de julio, mientras el país era testigo de la toma de posesión del actual presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, en una casa del área oeste se ultimaban detalles de las crónicas, que permitieron ese mismo día hacer la entrega oficial de por lo menos cuatro de ellas, vía correo electrónico. Concluida la semana, se alcanzó la meta: siete crónicas serían leídas y disfrutadas por panameños y extranjeros; siete chicos habían entregado muchas horas de esfuerzo y dedicación. Como asesora estaba orgullosa. La adrenalina estaba a otro nivel; eran las 11:00 p. m. y en el teléfono celular no dejaban de entrar los mensajes de chat. Hubo una celebración al estilo de los chicos de ahora con «emojis» y demás. Mis queridos cazadores: Tatiana, Esther, Yaneth, Esperanza, Claudia, Salma y Jafet estaban felices. ¡Misión cumplida!

51 Página

El sueño: la meta de las jóvenes escritoras

Diana Vargas Colegio Bilingüe María Auxiliadora

Me pregunto cómo llegué hasta aquí, qué me motivó a hacerlo. Hago conciencia de cuántos momentos angustiantes, de altibajos sobre todo, y de las ganas de hacer esta aspiración realidad. ¡Hoy lo es! A todos los que apoyaron y se fueron o se aventuraron a llegar hasta el final conmigo es el momento de decirles «GRACIAS», porque este proyecto ha cambiado la perspectiva de ocho niñas. Ellas se han demostrado a sí mismas que pueden escribir, y que atreverse da el mejor resultado, lo que me satisface tanto.

Nunca pensé que recibir una invitación me llevara a tener la mejor experiencia, más allá de lo que rutinariamente uno hace. El solo nombre me llevó de inmediato a plantear la posibilidad de expresar lo que es la historia de nuestro país, que es rico en tradiciones culturales y del que me siento orgullosa. Ser parte de un grupo de profesores que iríamos a representar a la institución parecía una locura al principio; pero muchas sonrisas y un convencimiento inexplicable me llevaron a tomar el reto para demostrarle a los chicos, y a mí misma, que se podía lograr.

Pero la mayor fuente de la inspiración para este proyecto fue recordar la antigua ubicación del Colegio Bilingüe María Auxiliadora, el cual estuvo durante muchos años localizado en la Avenida Balboa, la ilustre avenida que por mucho tiempo estuvo engalanada por colegios que, desafortunadamente, han tenido que ser trasladados a causa del desarrollo económico. Insignes alumnos que desde el año 1922 pasaron y dieron grandeza a aquellas aulas llenas de esperanzas y metas. Allí se forjaron ciudadanos ejemplares que la sociedad necesitaba, que al salir conservaron en sus mentes los ideales salesianistas.

La meta era recordar y/o imaginarse cómo era el colegio, hacer sentir a los alumnos que participarían que la historia de nuestra institución educativa es importante, que no debe caer en el olvido. Que es valioso expresar y transmitir la historia a través de los escritos. Que «el aura» de la historia hace inspirar sus mentes para que cuenten con sus palabras lo que esta guarda. Una oportunidad única para los futuros escritores.

¿Han pasado 500 años? ¡Pasarán otros 500 años más que serán vistos por otras generaciones plasmados en un libro para recordar nuestras raíces!

La motivación extra es que, aunque algunos no lo entiendan, escribir es innato y sirve para recordar. Para algunos no es atractivo, es perder el tiempo; pero, después de ver un

52 Página

grupo de solo ocho estudiantes, todas señoritas que se interesaron, puedo reafirmar que, si bien hubo errores, temores y dudas, conforme fueron pasando los días se fueron despertando el interés y la actitud con tal de alcanzar y seguir la ruta del conocimiento por medio de la escritura, más concretamente la crónica.

Es un gran paso, un sueño que hemos querido alcanzar. Tengo la fe de que lograremos imprimir una huella en la historia, al dejar de ser solo estudiantes para convertirse en escritoras e impregnar al mundo de datos y testimonios que quizás vemos y no consideramos importantes.