Zone d possible

Numéro — 06 Gratuit / 09.2022

’ architecture

École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg Architecture en transitions # 2

Directeur de la publication Philippe Cieren

Coordination de projet Frédérique Jeanroy

Contributeurs Éric Albisser

Dominique Gauzin-Müller

Mylène Bourgeteau

Remerciements à Gauthier Bolle, Philippe Cieren, Emmanuel Dufrasnes, Xavier Nachbrand, François Nowakowski, Frédéric Rossano, Thierry Rey, Emmanuelle Rombach.

Une publication réalisée par chicmedias

Rédaction en chef Sylvia Dubost

Direction artistique et mise en page Mickaël Dard

Rédacteurs

Emmanuel Dosda Sylvia Dubost

Corinne Maix

Photographes

Pascal Bastien Jésus s.Baptista

Illustration couverture

Laura Ancona

Ce magazine est édité par l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 6-8, boulevard du président Wilson BP1003

67068 Strasbourg cedex www.strasbourg.archi.fr

Tirage : 4000 ex Dépôt légal : septembre 2022 ISSN : 2646-8336

Impression : Ott imprimeurs

Diffusion : Novéa

04

Rétrospective La vie de l’école

Architectures en transitions #2

08 Lectures d’espaces

Prendre de la hauteur, et observer la ville depuis la plateforme de la cathédrale.

12 Tribune.

Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, par Dominique Gauzin-Müller, Alain Bornarel et Philippe Madec.

16 Regards.

Quelques réalisations exemplaires, choisies et commentées par les enseignants de l’école.

20 Sur le métier.

Réemploi, mode d’emploi : une conversation entre étudiants et professionnels.

26

Perspectives.

Pour Frédéric Rossano, le port de Strasbourg pourrait bien détenir les clés du futur de la ville.

30

Travaux d’école.

Des expérimentations audacieuses qui inventent l’architecture du futur.

44 Tribune.

Prolonger les études supérieures… par Éric Albisser.

46

Perspectives.

Pour enseigner les transitions aux élèves, les pédagogies doivent elles aussi évoluer.

50

Dans l’atelier.

Des élèves se frottent à l’exercice du métier d’architecture en milieu rural.

56

Pour aller plus loin Une bibliographie commentée.

58 Agenda

Par Philippe Cieren, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg

Force est de constater que les réponses actuelles aux changements majeurs que nous vivons visent à les accompagner. Ils relèvent le plus souvent d’interventions modifiant des systèmes de production devenus obsolètes, dans le sens d’en diminuer leurs effets. La question de leur pertinence au regard des conditions actuelles et celle des limites de leurs capacités à produire des effets adaptés ne sont jamais réellement évaluées. La réalité est que sans remise en cause de ces modèles et du principe de croissance, rien de vraiment efficace à terme ne verra le jour et cela n’aidera pas à un changement des comportements. Dans cette révolution en marche, les architectes doivent impérativement faire partie des acteurs principaux des mutations à mettre en œuvre, dans la mesure où les projets qu’ils réalisent sont indispensables, déterminent le cadre de vie et impactent la trilogie sol-énergie-matériaux. Ce sont notamment les modes d’aménagement, les systèmes de production, les fonctionnements, les matériaux et l’économie des projets qu’il va falloir transformer. Avoir peur est-il un moteur d’action ? Malheureusement, le mode de pensée et d’action en vigueur, basé sur la restriction (somme toute équivalente à un ralentissement sans remise en cause des systèmes), est associé à un discours alarmiste récurrent. Ce couple forme un ensemble de nature anxiogène qui ne favorise pas les innovations et ne suscite pas l’enthousiasme. La prise en compte de nouveaux usages adaptés aux contraintes à venir est probablement un des grands absents des débats institutionnels sur le sujet. L’intérêt d’introduire ces valeurs comme principal moteur du progrès en lieu et place de considérations techniques équivaudrait à passer d’une vision basée sur la croissance à une autre conditionnée par le bien-être (mieux au lieu de plus) tout en faisant du résultat technique une conséquence positive au lieu d’un objectif restrictif… L’effet est bien plus positif. Et les futurs architectes dans tout ça ? Il y a dans les écoles d’architecture environ 20 000 étudiants. D’une part, c’est insuffisant au regard des enjeux, d’autre part, on va devoir adapter l’enseignement à leur prodiguer. S’il est évidemment fondamental de conserver l’enseignement du projet qui donne aux architectes la capacité unique de comprendre, concevoir et réaliser des espaces complexes, l’environnement de cet enseignement devra rapidement permettre d’y intégrer tous les questionnements du monde à venir de façon à leur donner les moyens de faire évoluer notre cadre de vie. Mais, surtout, n’oublions pas nos étudiants et faisons leur confiance. La centaine de Projets de Fin d’Études, cette année à Strasbourg, atteste de la vigueur de leurs questionnements sur ces sujets ainsi que d’une maturité et d’un niveau de préoccupation élevé sur l’avenir du monde. Donnons à plus encore les bonnes méthode s, ils trouveront les solutions !

Combien d’architectes et pour quoi faire ?

003

LA VIE DE L’ÉCOLE

ANNIVERSAIRE

Partenariat Strasbourg-Shanghai

Le double master franco-chinois fête ses dix ans. Ce diplôme international permet aux étudiants de l’ENSAS et de la Tongji Uni versity de Shanghai de croiser leurs regards et leurs approches des métiers d’architecte et d’urbaniste, de la société dans laquelle ils exercent et de ses bouleversements. Ici comme là-bas, il est aujourd’hui crucial de revoir les modes de vie, de déplacement, de production, de réinventer les infrastructures, de repenser le sens et l’organisation de nos architectures, de nos villes et de nos terri toires. Des questions communes, abordées avec d’autres grilles de lecture et outils, qui peuvent (souvent) aboutir à des réponses différentes. C’est dans cet écart que se régé nèrent ou se réinterrogent les pratiques et les points de vue, comme le montre l’exposition virtuelle City and mobility in transition. Urba nity in the making, qui présente une sélection de projets et de travaux de recherches issus de ce double master franco-chinois, de la Chaire partenariale dans laquelle il s’inscrit ou des échanges qui l’accompagnent. Une mise en miroir passionnante et stimulante.

Commissariat scientifique : Andreea Grigorovschi, maîtresse de conférences à l’ENSAS, avec la complicité de Fan Lang et de Marie Fruiquière

Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour connaître les dates de l’exposition

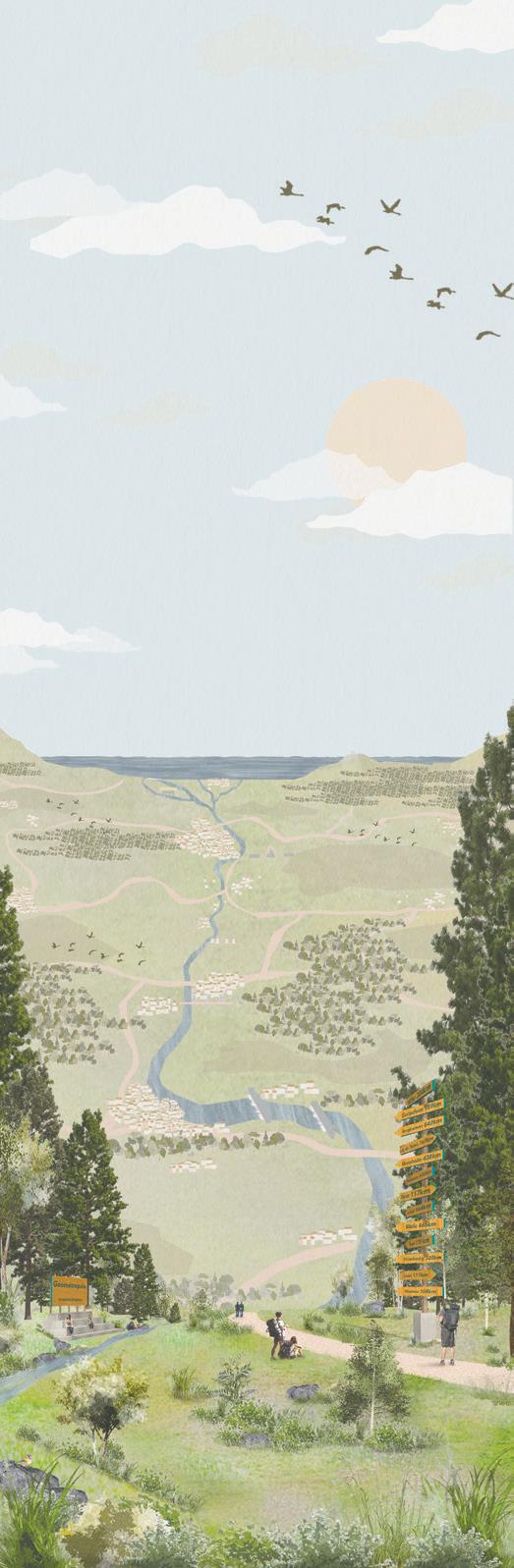

Photo : Guillaume Cridli, extrait de Méandre métropolitain. Mise en scène d’une dualité, Projet de Fin d’Études 2015

004

RÉCOMPENSE

Dominique Coulon médaille d’Or de l’Académie d’architecture

Chaque année, l’Académie d’architecture récompense des acteurs du monde de l’architecture, des métiers d’art et du bâtiment, qu’ils soient praticiens, enseignants ou chercheurs. Le 7 septembre 2022, 40 prix et récompenses ont ainsi été remis par la Ministre de la culture, Madame Rima Abdul Malak. La médaille d’Or a été attribuée à Dominique Coulon, architecte et enseignant à l’ENSAS, pour son inlassable recherche de « la poésie des lieux et de l’espace », « une œ uvre remarquable, profondément sensible, caractérisée par une recherche singulière autant qu’un sens minutieux du détail. »

Portrait : David Romero-Uzeda

En bas : Médiathèque à Porto-Vecchio

Photo : Eugeni Pons

005

RECHERCHE

Un mémoire sur les lieux de lutte

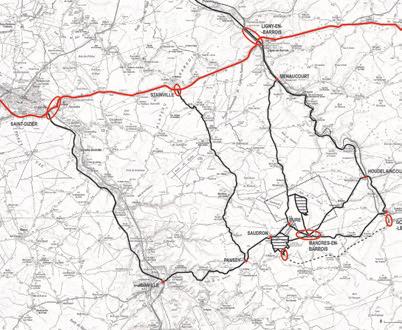

D’ici 2035, Cigéo, Centre de stockage industriel géologique, doit stocker les déchets les plus dangereux de la filière nucléaire française. Depuis les années 1990 et le choix du village de Bure pour accueillir le site, le projet fait l’objet d’une vive contestation. Lucie Dubois a fait de cette lutte le sujet de son mémoire de master, soutenu en 2022 et dirigé par Mireille Dietschy et Barbara Morovich. S’opposer au stockage des déchets nucléaires à Bure. Du conflit d’aménagement aux utopies écopratiques (le titre du mémoire) montre comment les espaces de contestation écologiste permettent de développer des modes de vie mais aussi de nouvelles dynamiques territoriales, qui peuvent s’avérer de vraies alternatives.

006

L’ÉCOLE

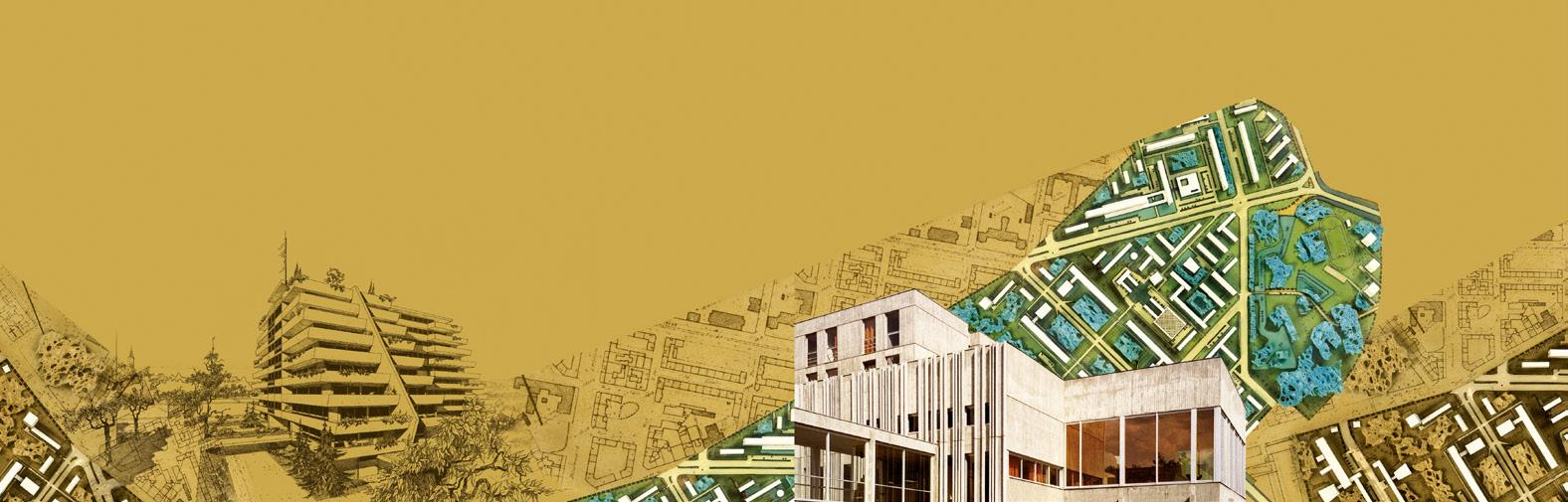

ÉDITION

Réalisé à l’occasion du centenaire de l’école, cet ouvrage accompagne l’exposition présentée au printemps 2022 aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole. Il interroge l’empreinte de l’école dans le développement architectural et urbain de la région, en éclairant les trajectoires des architectes, enseignants et élèves, leurs projets et réalisations. De l’introduction de l’Art déco jusqu’à celle des tendances contemporaines, en passant par les reconstructions d’aprèsguerres, la construction des grands ensembles et des équipements publics ou religieux, se fait jour une modernité attentive aux paysages locaux. La première partie du livre croise les enjeux de la création architecturale en Alsace et de la formation des architectes à Strasbourg depuis le début du 20 e siècle. La seconde, organisée en quatre chapitres chronologiques, restitue la diversité des documents exposés, accompagnés de notices historiques

détaillées. Confrontés à de fortes injonctions nationales, les acteurs de l’école ont toujours témoigné d’une ferme volonté d’adapter leurs œuvres au contexte régional tout en s’ouvrant à de nouvelles influences.

Sous la direction de Gauthier Bolle, Amandine Diener et Nicolas Lefort, avec la collaboration de Cécile Rivière, Éditions Lieux dits, 22€

L’École d’architecture de Strasbourg, une douce modernité en Alsace

007

D’ARCHITECTURE DE STRASBOURG une douce modernité en Alsace sous la direction de Gauthier Bolle, Amandine Diener et Nicolas Lefort avec la collaboration de Cécile Rivière [ 1921-2021 ] L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE STRASBOURG une douce modernité en Alsace 1921-2021 22,00 € accompagne le enseignants d’aprèsattentive l’école qui à diversité les s'ouvrant

Quelles « transitions » notre ville a-t-elle déjà connu au fil de son histoire, et quelles traces ont-elles laissé ? Pour cette lecture d’espace, histoire de prendre de la hauteur, nous sommes montés sur la plateforme de la Cathédrale pour observer la ville de Strasbourg, son inscription dans le paysage et son évolution dans le temps.

Voir loin

Par Sylvia Dubost — Photos Pascal Bastien

Observateurs

Philippe Cieren, architecte du patrimoine, directeur de l’ENSAS Gauthier Bolle, architecte, maître de conférences en histoire et culture architecturale à l’ENSAS

Prendre de la hauteur, c’est voir plus loin dans l’espace et le temps. Appréhender les transformations de la ville au fil des décen nies et des siècles, voir comment la ville se reconstruit sur elle-même, selon des logiques différentes voire opposées suivant les époques. C’est aussi changer de point de vue et de regard. Vue d’ici, à 66m au-dessus du cœur de la ville médiévale, Strasbourg dévoile plus clairement son dessin et laisse supposer les desseins de ceux qui l’ont construite.

quotidienne de la ville altère manifestement la perception de la situation des bâtiments et de leurs dimensions. (À noter que d’ici, on ne peut regarder que vers le nord-est et le sud-ouest, les autres angles, vers la place de Haguenau ou la Médiathèque Malraux, étant « empêchées » par la maison des gar diens et la tour.)

Repérages

66m, ce n’est pas si haut, mais cela suffit pour bousculer les repères. La pratique

« Une des premières choses que je fais à chaque fois que je visite une ville, c’est de monter sur une tour », rapporte Philippe Cieren. Son dessin général apparait en effet avec une clarté inédite. Il commente : « D’ici, je vois d’abord des couvertures en tuiles : c’est la ville d’avant le 19 e siècle. Puis une bande d’ardoise : ce sont les toits de la ville allemande. Et entre les tuiles et l’ardoise, je vois les bandes d’arbres qui laissent deviner les bandes d’eau. » « Cela nous conduit à nous demander quelles interactions, quelles frictions existent entre ces bandes. », en chaîne Gauthier Bolle. De manière générale, « ce qui [le] frappe, c’est la continuité visuelle dans la variété ». Philippe Cieren retient « une variété assez fondue »

008

ARCHITECTURE EN TRANSITIONS LECTURE D’ESPACES

La ville médiévale et allemande Dans la partie médiévale, particulièrement dense, on est frappé par « l’orientation identique des bâtiments », que relève Philippe Cieren, surtout entre la cathédrale et la place Gutenberg - rue du Vieux-Marchéaux-Poissons. Ce n’est plus le cas dans certains quartiers plus tardifs, notamment au-delà de l’île centrale. D’ici, on remarque immédiatement les bâtiments de la rue de la Division Leclerc, qui se détachent par leur couleur et leurs dimensions. « Ces bâtiments sociaux des années 30 soulignent la structure de la ville médiévale », explique Gauthier Bolle. Ils l’épousent, pour ainsi dire. Cette artère s’inscrit dans le projet de modernisation du centre historique, entre 1910 et 1960, où des logements insalubres sont détruits pour laisser place à de grands axes. Les habitants sont relogés, notamment dans la cité-jardin du Stockfeld, et ici, donc. « La rue de la Division Leclerc fait partie de la « GrandePercée », dans la continuité de la Rue du 22-Novembre, et sera prolongée jusqu’à la place

de la Bourse dans les années 60. Elle démontre une vision urbaine globale et intéressante, qui relie la cité du Stockfeld, où les habitants sont relogés, au centre-ville par le tramway [qui suit le même trajet qu’aujourd’hui, NDLR]. » Gauthier Bolle relève ici la finesse de la couture entre le tissu ancien et récent, qui sera selon lui moins finement travaillée dans la dernière partie, rue de la 1ére Armée. « Pendant longtemps, il y a eu un architecte en chef à la ville, en l’occurrence Paul Dopff pour la rue de la Division Leclerc, qui veillait à l’harmonie, à la qualité des transitions avec les bâtiments de la Renaissance. » Cette fonction n’existe plus à partir des années 1970. « À partir de là, le tempo de l’urbanisation devient plus politique. » Philippe Cieren désigne quant à lui des bâtiments des années 50, insérés dans le tissu médiéval, qui remplacent ceux détruits pendant la 2e Guerre Mondiale , et note à quel point ces raccommodages sont discrets. Au nord, côté Homme de fer, où l’on est plus loin de cathédrale, la municipalité a adopté

La rue de la Division Leclerc (bâtiments blancs) entoure et souligne la ville médiévale

La rue de la Division Leclerc (bâtiments blancs) entoure et souligne la ville médiévale

une autre attitude, « car on estimait que le bâti avait moins d’intérêt ici ». Difficile de manquer la Tour Valentin-Sorg place de l’Homme de fer, construite en 1955 par Charles-Gustave Stoskopf, à qui l’on doit aussi le quartier de l’Esplanade et du Neuhof. Y sont relogés des habitants dont les logements avaient été en dommagés pendant la guerre. On fait remar quer le désamour dont elle est parfois l’objet, et Gauthier Bolle de rappeler que Stoskopf avait justifié son geste par la présence d’une tour médiévale à cet endroit, et que son pro jet ouvrait ici la possibilité d’un axe nord-sud (vers les Halles et au-delà) qui prolonge la Grande-Percée.

La ceinture verte et au-delà « Après la 1ère Guerre Mondiale, les terrains militaires ont été déclassés », rappelle Gauthier Bolle. La ville peut ainsi s’étendre au-delà du glacis militaire, cette large bande non construite qui entourait la Citadelle de Vauban, démantelée à partir de 1870.

Le glacis bien visible : il est désormais Ceinture verte, et entoure la ville ancienne –médiévale et allemande. D’ici, on peut suivre son tracé très peu interrompu : de l’Orangerie au Heyritz et au Parc de la Citadelle en passant par les remparts derrière la gare. « C’était presque une politique écologique à l’avance, note Gauthier Bolle. On y a construit quelques logements des équipements, mais on a essayé de la conserver telle quelle. À cela s’ajoute une politique très ambitieuse sur les jardins ouvriers, amplifiée par Jacques Peirotes. » « On voit très bien d’ici à quel point la ville est verte, remarque Philippe Cieren, au-delà du centre très dense où il y a très peu d’îlots verts. » Au-delà, la ville a progressivement intégré les faubourgs. « Il y a vingt ans, on voyait beaucoup plus la coupure avec Neudorf, se souvient Gauthier Bolle. Le pont Wilson marquait vraiment une rupture, on passait au-dessus d’une ville qu’on ne voyait pas. Aujourd’hui, on ne ressent plus la limite, alors qu’au nord [de la place de Haguenau à l’Orangerie, NDLR], le glacis joue encore son rôle. »

Le quartier de l’Esplanade rompt avec les gabarits des bâtiments de la ville ancienne.

Le quartier de l’Esplanade rompt avec les gabarits des bâtiments de la ville ancienne.

010

D’ici, on voit nettement qu’à partir des années 60, les dimensions des nouvelles constructions contrastent fortement avec celles de la ville ancienne. On a explosé les gabarits : le quartier de l’Esplanade et le centre commercial des Halles semblent, vu d’ici, totalement démesurés et sans lien avec le bâti ancien. Juste à côté, on aperçoit l’ali gnements des logements construits au début années 50 rue du Jura, entre la Krutenau et l’Esplanade, « qui sont encore en continuité avec la ville ».

La ville de demain Dès lors, comment envisager la ville de demain ? « Strasbourg est clairement une ville de plaine, observe Philippe Cieren, dont on voit nettement les contours. Il n’y a pas de limite phy sique à son extension, sauf le Rhin. Or, la raison commande de densifier : c’est très contradictoire. L’une des qualités de Strasbourg, c’est justement qu’elle n’est pas trop dense. Mais il faut malheu reusement constater que tout espace non bâti est

affectable… » Pour Gauthier Bolle, « il faut développer la ville en conservant ces qualités, notamment ce lien avec la nature, qui fait partie d’un mode de vie. » « Il faut rétablir la continuité verte, confirme Philippe Cieren, et inventorier les délaissés. Bout à bout, cela fait beaucoup. Ce sont souvent de petits espaces, et cela demande une autre culture de construction. » Dès lors, que retirer de tout cela ? « Je vois l’intelligence du passé, commente Gauthier Bolle, et je vou drais qu’on ait la même. » Et Philippe Cieren de conclure « Entre ici et le bout de la ville, il y a 600 à 700 ans. Sans doute qu’on fera un peu de bêtises, mais ça ira ! Ce qui se passera dans les cinquante prochaines années est finalement assez mineur… »

L’entrée dans Strasbourg par la M351, dans l’axe de la Cathédrale. À droite, le Zénith, au premier plan, l’ancien glacis militaire.

L’entrée dans Strasbourg par la M351, dans l’axe de la Cathédrale. À droite, le Zénith, au premier plan, l’ancien glacis militaire.

MANIFESTE POUR UNE FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE

Le temps presse

L’alarme sonne de tous côtés. Les rapports du GIEC confirment la responsabilité humaine dans le dérèglement global. Plus de 15 000 scientifiques l’affirment : il « sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, et le temps presse ». L’ONU déplore que les émissions de gaz à effet de serre stagnent à 52 Gt annuels, alors qu’il faudrait les limiter à 36, voire 24, pour rester en-dessous des 2 °C qui autorise raient un avenir apaisé. La COP 23 affiche son impuissance : les engagements pris lors de la COP 21, en 2016, conduisent à une hausse de 3 à 3,5 °C.

Les menaces s’accumulent

Au-delà des changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre, les menaces s’accumulent : décroissance accélérée de la biodiversité; raréfaction de ressources épuisables ; pollution accrue de l’air, des terres et des mers ; inégalités grandissantes face au partage des richesses et aux impacts du dérèglement global… La seule maîtrise de l’énergie ne suffira pas.

Des paroles et des actes

Les choix politiques nationaux sont-ils à la hau teur des enjeux ? Les gouvernements successifs annoncent des initiatives qu’ils finissent par reporter. Ainsi, l’objectif des 50 % de nucléaire dans le mix électrique est repoussé aux calendes grecques, ruinant pour de nombreuses années l’essor des énergies renouvelables. Depuis la crise financière de 2008, la visée environne

mentale n’est plus le dessein essentiel qu’elle fut au début de ce siècle. La révision à la baisse des engagements, l’annonce de mesures au budget notoirement insuffisant, comme pour la réno vation énergétique de l’existant, et la mise à mal du financement du logement social l’attestent et inquiètent.

Un mode de développement obsolète Pourquoi refuser de voir l’avenir ? Sommesnous pour toujours pris au piège d’un mode de développement aveugle ? Comment peut-on favoriser une production accrue de biens sans voir l’épuisement des ressources et les dérèglements planétaires ? Comment peut-on avanta ger la prospérité de la finance sans voir enfler les inégalités et notre dette envers la nature ? Comment peut-on privilégier la compétition égoïste sans voir les solidarités s’épuiser et la gé nérosité s’étouffer ? Ce mode de développement d’un autre âge paralyse la transition écologique et sociétale.

La bonne nouvelle Mais le monde change et des graines de pos sibles poussent sur toute la planète. Une agri culture soucieuse des humains et de la nature sort de la marginalité et les circuits courts se développent. Une économie coopérative, sociale et solidaire prend place en dehors des secteurs marchands et de ceux qui s’autoproclament collaboratifs. Dans les esprits, l’usage partagé prend le pas sur la possession, la mutualisation sur la privatisation, la sobriété sur le gaspillage. Un monde nouveau naît.

Par Dominique Gauzin-Müller (architecte-chercheuse, enseignante à l’ENSAS), Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte et urbaniste)

012 TRIBUNES

Halle polyvalente d’Ancy-Dornot.

Architecte : Christophe Aubertin, Studiolada

Photo : Julian Pierre ou Olivier Matthiotte

Halle polyvalente d’Ancy-Dornot.

Architecte : Christophe Aubertin, Studiolada

Photo : Julian Pierre ou Olivier Matthiotte

La lourde part des bâtisseurs

Les professionnels du bâtiment et de l’aména gement du territoire ne peuvent se soustraire à leur responsabilité. Leurs domaines d’action émettent au moins 40 % des gaz à effet de serre pour les bâtiments, et bien plus avec les dépla cements induits par les choix urbanistiques, telle la forte préférence pour la construction neuve plutôt que la réhabilitation. Choix qui suppriment, tous les dix ans, l’équivalent de la surface d’un département en terres agricoles. L’engagement collectif et individuel s’impose.

Frugalité en énergie

Le monde du bâtiment change aussi. À l’échelle du territoire, des projets de production d’éner gie renouvelable, locale et participative se développent. À l’échelle du bâtiment, on sait construire des édifices sains et agréables à vivre sans ventilation mécanique ni climatisation, voire sans chauffage. Grâce à la ventilation naturelle, au rafraîchissement passif, à la récupération des apports de chaleur gratuits et à l’inertie thermique, la conception bioclima tique permet de réduire au strict minimum les consommations d’énergie, tout en assurant un confort accru. Nous savons le faire et cela ne coûte pas plus cher. Pourquoi ne pas généraliser ces pratiques ?

Frugalité en matière

Nous savons aussi nous passer de matériaux qui gaspillent les ressources. La construction en bois, longtemps limitée aux maisons individuelles, est mise en œuvre à présent pour des équipements publics d’envergure et des habitations collectives de plus de 20 étages. Les isolants biosourcés, marginaux il y a peu, représentent près de 10 % du marché et pro gressent de 10 % chaque année. La terre crue, matière de nos patrimoines, sort du purgatoire dans lequel le 20e siècle l’avait plongée. Toutes ces avancées consolident le développement de filières et de savoir-faire locaux à l’échelle des territoires.

Frugalité en technicité

La frugalité en énergie, matières premières, entretien et maintenance induit des approches low-tech. Cela ne signifie pas une absence de technologie, mais le recours en priorité à des techniques pertinentes, adaptées, non pol luantes ni gaspilleuses, comme des appareils faciles à réparer, à recycler et à réemployer. En réalisation comme en conception, la frugalité demande de l’innovation, de l’invention et de l’intelligence collective. La frugalité refuse l’hégémonie de la vision techniciste du bâtiment et maintient l’implication des occupants.

Ce n’est pas le bâtiment qui est intelligent, ce sont ses habitants.

Frugalité pour le territoire

Qu’il soit implanté en milieu urbain ou rural, le bâtiment frugal se soucie de son contexte. Il reconnaît les cultures, les lieux et y puise son inspiration. Il emploie avec soin le foncier et les ressources locales ; il respecte l’air, les sols, les eaux, la biodiversité, etc. Il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Par son programme et ses choix constructifs, il favorise tout ce qui allège son empreinte écologique, et tout ce qui le rend équitable et agréable à vivre.

Pour la frugalité

La transition écologique et la lutte contre les changements climatiques concourent à un usage prudent des ressources épuisables et à la préservation des diversités biologiques et culturelles pour une planète meilleure à vivre. Le maintien des solutions architecturales urbanis tiques et techniques d’hier, ainsi que des modes actuels d’habiter, de travailler, de s’alimenter et de se déplacer, est incompatible avec la tâche qui incombe à nos générations : contenir puis éradiquer les dérèglements globaux.

Le Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et le ménagement des territoires urbains et ruraux a été lancé en janvier 2018. Il a recueilli plus de 14 500 signatures dans 90 pays. Quarante groupes locaux ont été créés, dont un en Alsace.

À lire : Commune frugale - La révolution du ménagement, Actes Sud, mars 2022

Architecture frugale - 20 exemples inspirants dans le Grand Est, septembre 2021 www.frugalite.org

014

015« Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue. » Attribué à Victor Hugo

Construire autrement demain est une évidence. Pour cela, les pistes sont nombreuses et parfois divergentes. Des enseignants de l’ENSAS ont choisi et commentent des réalisations qui en esquissent quelques-unes.

Inspirations

Le choix de Thierry Rey

2226 - Immeuble de bureaux

Lieu : Lustenau (Autriche)

Architectes : agence Baumschlager Eberle Année : 2013

« 2226 désigne l’amplitude thermique à l’intérieur de ce bâtiment qui n’a ni chauffage, ni climatisation : 22° est la température la plus froide, 26 la plus chaude. C’est un concept développé par l’agence Baumschlager Eberle pour ses bureaux à Lustenau, dans le Vorarlberg en Autriche, où s’expérimentent tant de choses en matière de construction bois, d’économies d’énergie, avec des agences pointues. Depuis, elle a décliné ce prototype de bâtiment qui régule les conforts d’été et d’hiver sans apport technique, notamment pour des logements. Aujourd’hui, on se pose la question d’un bâtiment énergiquement efficient. Cet exemple est éloquent, pour peu qu’on soit prêts à un certain nombre de choses. C’est

un bâtiment extrêmement compact, avec des murs de briques creuses de presque 80cm d’épaisseur, de grandes hauteurs sous plafond. En hiver, on travaille sur son inertie, l’épaisseur des murs et les apports internes de chaleur que sont les machines et des personnes. En été, on évite les apports externes de chaleur avec des systèmes de ventilation sans aéraulique. Les ouvertures sont limitées mais de grande hauteur, elles sont très en creux pour gérer les apports solaires. Tout cela génère une certaine esthétique. C’est un bâtiment très low tech qui n’est pas une non-architecture. Les petits décrochements qui travaillent élégamment la lumière, son côté très sculptural : on voit bien qu’on ne renonce pas à l’architecture. C’est une autre manière de poser la question de la forme et de la matière.

L’idée n’est pas d’en faire un modèle, ce qui est intéressant ce sont les questions qu’il pose. Même si les choses évoluent, il reste beaucoup d’obstacles règlementaires à la construction d’un tel bâtiment. Des obligations sur la thermie, le renouvellement d’air, le facteur de lumière du jour, la surface vitrée… Il faut pouvoir faire autrement. Et trouver

016

ARCHITECTURE EN TRANSITIONS REGARDS

“ Le maître d’ouvrage doit prendre des risques. ”

d’autres modèles économiques. Construire mieux c’est souvent construire plus cher. Un mur de 80cm d’épaisseur comme celuici coûte plus cher qu’un mur de 20cm avec un isolant. Mais le bâtiment ne consommera quasiment pas d’énergie. Aujourd’hui, le modèle économique dominant est celui de la rentabilité à court terme.

Le message à faire passer aux politiques, c’est d’accepter d’être prospectif : on sait faire beaucoup de choses mais il faut créer des contextes favorables. C’est difficile d’avancer quand on veut des garanties sur tout, tout le temps. Le maître d’ouvrage doit prendre des risques. Si on n’avance pas ensemble, on n’y arrivera pas. »

Thierry Rey est architecte et maître de conférences en Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ENSAS. Il est président du conseil d’administration de l’école.

Photos : Eduard Hueber / archphoto © Baumschlager Eberle Architekten

“ Construite par un bailleur social, c’est la première maison en impression 3D béton en France. ”

Visuels : @Plurial Novilia

018

Le choix d’Emmanuel Dufrasnes

Béton imprimé 3D et éléments préfabriqués

Lieu Reims

Architecte agence Coste architectures Année 2022

« Construite par un bailleur social, c’est la première maison en impression 3D béton en France. Une autre expérience à Nantes avait permis d’imprimer un coffrage avec un isolant de type polystyrène pour ensuite y couler du béton. Ici, on a imprimé les murs en 3D avec un béton spécial, qui doit être as sez fluide pour passer dans le robot et même temps assez solide pour offrir la résistance nécessaire. Un nouveau matériau pour la construction, c’est là que réside une partie de l’intérêt industriel. Cette expérience montre que c’est faisable, mais pas sans difficultés. Il faut savoir piloter le robot, et le coupler avec un logiciel de design paramétrique. Cela coûte beaucoup plus cher qu’un béton traditionnel, et la question des économies d’échelle reste encore ouverte. Enfin, tout ne se plie pas à l’impression 3D : on ne peut pas faire d’angles droits.

Le but de l’impression 3D béton est de construire plus rapidement, et donc moins cher, et de faire une économie de matière, ce qui est un gain écologique. Dans une brique, on n’a pas besoin de toute la matière pour

porter, mais on ne sait pas faire de briques creuses. Ici, on met la matière juste où il faut. Il faudra faire une analyse complète du cycle de vie du bâtiment pour voir s’il est effectivement plus écologique, et tant que la problématique du coût n’est pas résolue, cette expérience n’ira pas très loin. Mais elle nous aura appris quelque chose de nouveau. On ne peut pas continuer à livrer des bâtiments qui ne correspondent pas aux besoins de l’époque, qui sont beaucoup trop chers pour les gens, alors que les architectes font ce qu’ils peuvent. Les normes ne font qu’augmenter les coûts, les gens vont avoir des problèmes pour se loger. C’est notre modèle qui ne fonctionne pas. On ne sait pas où est le chemin. Il faut essayer un peu tout pour en découvrir de nouveaux. On va beaucoup se tromper mais on va apprendre. »

Maison Viliaprint

Emmanuel Dufrasnes est ingénieur et architecte, docteur et professeur en Sciences et techniques pour l’architecture à l’ENSAS

019

Remployer les matériaux dans la construction et la rénovation : oui, mais comment ? Même si l’on adhère au principe, sa mise en œuvre reste complexe. ZAP a invité deux étudiants de l’ENSAS à interroger deux professionnels engagés dans cette pratique émergente d’économie circulaire.

Réemploi, mode d’emploi

Propos recueillis par Corinne Maix

Les participants

Xavier Nachbrand, architecte et enseignant à l’ENSAS en sciences et techniques pour l’architecture Agnieszka Koziol, cofondatrice et cogérante de BOMA, les Bonnes Matières Théo Baranoff, étudiant en Master 2 à l’ENSAS Armand Rambaud, diplômé de l’ENSAS en 2021, en formation HMONP (habilitation à la maîtrise d’œuvre) Sur une proposition de Xavier Nachbrand

nous devons appuyer nos pratiques futures sur les questions de réemploi et de cycle de vie des bâtiments. L’enseignement doit former à ces questions les générations d’étu diants qui entrent à l’école et qui sortiront diplômés d’ici cinq ou six ans. Le nouveau programme de l’ENSAS, prévu en 2023, s’orientera encore davantage vers les ques tions écologiques.

Théo Baranoff et Arthur Rambaud : Pourquoi la question du réemploi dans le bâtiment est-elle aujourd’hui si urgente ? Agnieszka Koziol : Chaque année, en France, le secteur du bâtiment (hors travaux publics) génère 42 millions de tonnes de déchets ! C’est plus que l’ensemble des déchets ména gers. C’est l’équivalent d’une rame entière de TGV, motrices comprises, qui est jetée chaque minute ! Il s’agit essentiellement de béton, mais quand on déconstruit, on arrache tout, même des matériaux en bon état. Il faut que le réemploi sorte de son état expérimen tal, seulement pratiqué par des gens engagés ! Xavier Nachbrand : En tant qu’architectes,

T.B et A.R. : Les étudiants veulent travailler différemment, ils sont plus dans l’expérimentation, mais il reste des barrières au réemploi en architecture. Que penser de la thèse de Marie de Guillebon qui pose comme postulat préalable le développement simultané de l’opérationnel, de la pédagogie et de la recherche sur le réemploi ?

X.N. : C’est vrai qu’il faut de la pédagogie pour former les entreprises et les profes sionnels. Il faut aussi de la recherche et que tous les acteurs collaborent pour trouver de nouvelles techniques. Pour y parvenir, il faut d’abord y trouver du sens.

A.K. : En effet, il faut réussir à emporter tout le monde : les ingénieurs, l’architecte, le

020ARCHITECTURE EN TRANSITIONS SUR LE MÉTIER

bureau de contrôle, le maitre d’ouvrage et les entreprises. Il faut que tous soient sensibi lisés, formés et convaincus de l’intérêt du réemploi.

X.N. : Sur le plan opérationnel, tous les acteurs doivent connaître la règle du jeu, car pratiquer de façon plus éthique et plus écolo gique, c’est plus compliqué, moins rentable. Le réemploi doit être une composante dès la phase projet : comment prélever et comment réintégrer ?

A.K. : D’un point de vue économique, le meilleur réemploi, c’est le réemploi sur ses propres chantiers. C’est de l’économie maline, mais on n’a pas encore tout à fait inventé le modèle.

T.B et A.R. : Que dit la réglementation en matière de réemploi ?

A.K. : Elle rend certaines choses impos sibles. Par exemple, un opérateur public ne peut revendre ses matériaux, car il deviendrait « fournisseur ». Nous travaillons avec eux pour qu’ils se constituent des stocks de matériaux réemployables. Mais la loi peut aussi être un levier : depuis le 1er janvier 2022, elle impose aux bâtiments de plus

de 1000 m 2 , démolis ou rénovés de façon significative, un diagnostic Produit, Maté riaux, É quipements, Déchets (PMED). Cet inventaire crée une vraie porte d’entrée au réemploi.

X.N. : Cela m’évoque les débuts de la rénovation énergétique, qui est aujourd’hui devenu la norme… La réglementation et les labels vont transformer de la même façon le réemploi, jusqu’à devenir la norme. Autant y aller de façon volontaire, plutôt que subie !

A.K. : Avec la RE 2020 [règlementation envi ronnementale, NDLR], chaque bâtiment est analysé selon son cycle de vie : sa naissance, sa vie et sa déconstruction. Elle comporte un levier très porteur pour le réemploi, puisque tous les matériaux réutilisés valent zéro* !

* La RE comptabilise les déchets produits au cours de la vie du bâtiments, et les matériaux réemployés ne sont pas comptabilisés.

T.B et A.R. : Comment intégrer les questions de traçabilité et d’assurance avec des matériaux sans DTU* ?

A.K. : BOMA est très vigilant sur cette ques tion et nous avons une assurance responsa bilité civile sur nos matériaux. Ensuite, un

Construction d’un bar extérieur à l’Orée 85, à partir de matériaux récupérés dans des bureaux à Illkirch-Graffenstaden – Photo : Abdesslam Mirdass

chantier avec du réemploi, c’est beaucoup de réunions et de discussions avec les bureaux de contrôle… Sur le second œuvre, les ver rous se lèvent sur quelques catégories de ma tériaux, comme les briques et le bois. L’idéal est de structurer de petits protocoles : avec l’ADEME [Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie , NDLR] par exemple, nous avons testé les possibilités de réemploi des six à huit portes d’un appartement dans le cas d’une déconstruction. Sur les projets privés, la plupart du temps il n’y a pas de bureau de contrôle, c’est alors au maître d’ouvrage de négocier avec son assurance, de lui prouver que réutiliser une fa ïence ne pré sente aucun danger pour les futurs usagers du bâtiment.

X.N. : En réemployant un ou deux ma tériaux par chantier, on crée un « précé dent ». Par exemple, si des portes coupefeu sont déposées dans un hôpital pour être reposées dans un lycée , cela pourra servir de référence à d’autres projets simi laires.

* Document technique unifié, qui précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages.

T.B et A.R. : Quelles sont les conditions de réussite du réemploi dans l’architecture ?

X.N. : L’agence Encore Heureux, qui a travaillé sur la restructuration de la grande Halle de Colombelles avec un réemploi massif de matériaux, a créé un lot Zéro* de fournitures pour répondre à cet appel d’offre.

A.K. : Le lot Zéro est une bonne idée, si on a tous les acteurs sur place. Ça veut dire que dans les cinq ans à venir, il faut que des filières spécialisées de réemploi soient structurées dans le bois, la céra mique…

* Les appels d’offres sont découpés en lots, ici l’agence a créé un lot spécifique au réem ploi, qui n’existait pas jusqu’alors.

T.B et A.R. : Quels sont actuellement les acteurs et les ressources du réemploi ?

A.K. : Le syndicat du réemploi des matériaux de construction vient de se créer pour fédérer les acteurs d’un tout petit réseau. Sur le Grand Est, BOMA est le premier bureau d’études en économie circulaire appliqué au bâtiment. Nous pouvons agir en maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Nous vendons une prestation clé en main qui facilite l’ensemble du processus de réemploi, en dépassant le rôle classique de l’assistance à maitrise d’ouvrage. Quand on sait par exemple que le bureau d’études Elan a estimé que le Nouveau Programme de Renou vellement Urbain à Strasbourg allait générer l’équivalent de 2,5 fois le stade de la Meinau rempli de déchets. Comment les villes vontelle organiser leurs infrastructures pour traiter cette masse de déchets ?

NB : la ville de Strasbourg a créé un poste de Chargé de mission Bâtiment circulaire. Il n’a pas répondu à nos sollicitations pour participer à cet échange.

T.B et A.R. : Est-ce qu’on n’a pas perdu le savoir-faire de « décortiquer » ces matériaux ?

A.K. : Non, mais ça demande des petites mains. Ça revient, notamment grâce à des entreprises d’insertion ! Aujourd’hui, le plus vertueux à Strasbourg, c’est d’envoyer ses fenêtres au Réseau Origami, une entreprise adaptée, qui garantit 90 % de recyclage de chaque élément ! La Brocante du Bâtiment le fait aussi depuis 20 ans, essentiellement sur ses propres chantiers. Des choses existent à petite échelle, il faut les systématiser.

T.B et A.R. : Doit-on encore construire avec du neuf, alors que les matériaux sont là et que ce qui a été construit par l’homme dépasse ce que la nature a produit ?

X.N. : Depuis les Trente Glorieuses, on a pris l’habitude de produire en masse et on a perdu l’habitude du réemploi car notre société est

022

dopée aux hydrocarbures. Or, il faut prendre conscience que dans un futur proche, nous allons regretter tous les matériaux mis à la benne. Une mesure visionnaire serait de taxer les matériaux et détaxer la main d’œuvre.

T.B et A.R. : En tant qu’étudiants, on croit que tout est tracé dans ce métier, mais on se rend vite compte qu’il va falloir improviser et expérimenter…

A.K. : Je dirais plutôt anticiper... C’est une condition de réussite du réemploi : ne pas perdre de temps et trouver les bons schémas d’organisation. On peut aussi s’inspirer de la pyramide des modes de traitement de déchets : d’abord la prévention (ne pas détruire ce bâtiment, ne pas changer ces toilettes), puis le réemploi, la réutilisation (en détournant l’usage du produit) enfin le recyclage et la valorisation.

X.N. : L’expérimentation est indispensable. Il faut tester le réemploi sur vos propres projets, travailler sur des chantiers collectifs et participatifs. Et avant toute chose, il y a la question de l’écoconception. Travailler le plus possible avec des matériaux biosourcés, penser dès le départ au démontage. Plusieurs laboratoires de recherche travaillent sur la démontabilité des matériaux et des projets.

T.B et A.R. : En tant que praticiens du réemploi, quel est votre sentiment sur cette pratique émergente ?

X.N. : Quand un garde-corps devient une boule de Noël et une paroi de cabine acous tique, c’est génial et c’est une vraie fierté, cela donne du sens et une valeur ajoutée à notre pratique. Mais ce sont des chantiers chronophages, qui nous obligent à mener en

Prototypes de construction, à partir de terres excavées sur différents chantiers de constructions neuves – Photo : BOMA

parallèle des chantiers conventionnels. Je ressens une frustration de ne pas faire plus de réemploi, que le changement n’aille pas assez vite. C’est pourquoi je pense qu’il faut s’engager et militer dans les instances profes sionnelles. Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, milite d’ailleurs fortement pour arrêter de construire du neuf, pour réparer la ville. Le réemploi fournit du boulot dans toutes les filières, des emplois non délocalisables, y compris pour des entreprises d’insertion. En plus de sa valeur écologique, il a une valeur sociale.

A.K. : Les projets conventionnels qu’on mène avec Vinci, Eiffage ou Bouygues – plus éloignés de nos convictions – nous permettent de faire exister les chantiers plus vertueux, plus expérimentaux et de faire avancer les mentalités. Il faut faire avancer tout le monde en même temps. Le réemploi est un sport de combat, ça fait du bien de voir d’autres personnes convaincues et enga gées dans la même voie !

Pour aller plus loin

Dans sa thèse Vers une pratique du réemploi en architecture : expérimentations, outils, approches, cité par les deux étudiants, Marie de Guillebon définit le réemploi comme « une opération de prévention contre l’extraction mas sive de matière ou le gaspillage de biens encore en état d’usage. Au-delà d’une seule opération technique, elle relève d’une pratique autant citoyenne que professionnelle de gestion et de (re)connaissance de la matière. » Elle relève que cette pratique, « moins développée que le recy clage […] s’émancipe à grande vitesse et peine à s’insérer dans le système de production normali sé et standardisé imputé par le système industriel et socio-technique actuel. » Et livre l’analyse suivante : « Cette notion de frugalité matérielle, imputée par le réemploi, suppose de changer le moteur de l’économie matérielle et intellectuelle : le moteur serait celui de l’échange de connais sances partagées à l’échelle locale et globale. Ce moteur est celui de la coopération. »

Marie de Guillebon, Vers une pratique du réemploi en architecture : expérimentations, outils, approches, Université de Grenoble, 2019

Construction d’un bar extérieur à l’Orée 85, à partir de matériaux récupérés dans des bureaux à Illkirch-Graffenstaden – Photo : Abdesslam Mirdass

Construction d’un bar extérieur à l’Orée 85, à partir de matériaux récupérés dans des bureaux à Illkirch-Graffenstaden – Photo : Abdesslam Mirdass

025 « La pénurie est la mère de l’innovation sociale et technique. » Yona Friedman, L’architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté , 1978

Le Port de Strasbourg : ici se croisent des enjeux majeurs pour l’avenir de la ville. Ici, ils pourraient aussi se dénouer. C’est ce que révèle « Strasbourg, métropole portuaire : interfaces et interactions territoriales », programme de recherche POPSU Métropoles* mené par une équipe pluridisciplinaire qui en a tiré un portulan destiné notamment aux élus et au Port Autonome de Strasbourg. À sa tête, Frédéric Rossano, paysagiste, urbaniste, enseignant-chercheur à l’ENSAS.

L’avenir par le Port

Propos recueillis par Sylvia Dubost

Le portique du terminal conteneur nord des Ports de Strasbourg

Photo Pascal Bastien

Propos recueillis par Sylvia Dubost

Le portique du terminal conteneur nord des Ports de Strasbourg

Photo Pascal Bastien

026ARCHITECTURE EN TRANSITIONS PERSPECTIVES

Pourquoi vous être intéressés au port ?

POPSU est un programme national, qui s’associe à une métropole pour financer en partie le programme de recherche que cette ville choisit. Celle de Strasbourg a demandé à des chercheurs de faire des propositions sur le thème du port, un sujet qui nous intéres sait beaucoup car il pose des questions de logistique, d’environnement, d’économie, d’architecture et de paysage.

L’eau est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, pas seulement comme élé ment naturel et décor, aussi comme structure du territoire et support d’une activité éco nomique. Le grand chantier de Strasbourg depuis 20 ans, c’est d’aller vers le Rhin, or 60% des berges rhénanes sont occupée par le port. À Strasbourg, le Rhin, c’est le port.

Aussi, dans cette logique de reconnecter la ville au fleuve, c’est lui qui a les clés.

Quelle est la nature du portulan que vous avez réalisé ?

On ne fait pas de projets. Il s’agit de révéler les enjeux, les ponts cruciaux pour le futur, les leviers d’action, les tournants à ne pas louper. Un portulan était un guide de navi gation pour les marins de la Renaissance. Pas juste une carte mais aussi des textes, des des sins et des annotations. On voulait une pu blication qui ne soit pas juste un gros rapport de recherche, mais qui regroupe différents supports : un livre, une série d’interviews et un atlas. C’est un guide, un révélateur, pour naviguer dans cette question complexe.

La ville-port de Strasbourg est-elle singulière ?

On a observé une quinzaine de métropoles rhénanes, de Bâle à Rotterdam, et la grande particularité de Strasbourg, si on regarde l’aire urbaine en incluant Kehl, c’est que le port est au centre et non à la marge comme souvent. Cela met une pression sur le port : c’est là que passent tous les réseaux et c’est là qu’on veut construire.

*POPSU

La Plateforme d’Observation des Projets et Stra tégies Urbaines croise scientifiques et acteurs de terrain pour mieux comprendre les enjeux et les évolutions des villes et territoires. Elle produit et regroupe des savoirs sur ces sujets toujours complexes et les diffuse, à des fins d’action. Le POPSU Métropoles examine l’inscription territo riale des métropoles et les liens qu’elles tissent à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs frontières, dans un contexte de transitions, à travers le fil rouge « la métropole et les autres » .

“ Le port est un creuset de solutions possibles aux enjeux actuels ”

027

Par ailleurs, le port est ouvert, ce qui est très rare. Ils sont souvent fermés par des barrières. À Strasbourg, presque toutes les voies du port sont des voies publiques, cela implique qu’il est visible pour les habitants, et que cela pose en permanence la question de la cohabitation. La 3e particularité, c’est qu’il est très réticu lé. Ce n’est pas juste une zone industrielle accrochée à un fleuve, mais tout un système hydrique, relié au canal de la Marne au Rhin et à un réseau de rivières, soit 400km de cours d’eau dans l’Eurométropole.

Autre atout très fort, même si ce n’est pas une particularité : c’est un port multimodal [il connecte plusieurs modes de transport : fluvial, ferré, routier, NDLR].

Quels sont les enjeux qui se nouent ici ? Toutes ces particularités sont des questions cruciales, où on est à un moment-pivot. Sur la question de la cohabitation ville-port, la ZAC des Deux-Rives [les quartiers Citadelle, Starlette, Coop et Port du Rhin, NDLR] a créé une brèche urbaine dans le cordon industriel et les restrictions de transport [pour les camions

et les trains, NDLR] sont mal vécues par le port. Si le port veut assurer son accessibilité, et l’utilisation du transport fluvial, chaque décision doit être pesée et un rapport de force s’installe avec les habitants.

On est aussi à un pivot d’un point de vue environnemental : le port est l’un des grands îlots de chaleur car c’est une surface minéralisée gigantesque. Sur 400km de forêt rhénane, il y a une coupure : c’est le port de Strasbourg, qui dissocie la forêt de la Robertsau et celle du Neuhof. Ensuite, les transitions se jouent sur les sources d’énergie. Il y avait le port au charbon, aujourd’hui port aux pétroles, qui alimente toute l’Alsace : ces grandes surfaces pourraient stocker voire produire de nouvelles énergies. L’autre transition, c’est le train. Il y a beaucoup de connexions eau-route, pas assez vers le fer. Beaucoup d’industries installées sur le port n’utilisent ni eau ni fer. Or les infrastructures existent. Le PAS loue les terrains mais n’impose rien. Il doit peut-être devenir contraignant… Le port est un creuset de solutions possibles aux enjeux actuels.

Le port dans la ville

Photo Frantisek Zvardon

Vous parlez dans le livre d’imaginaire commun autour du port : quel est-il ? quel est son rôle ?

Dans les interviews, ce qui est ressorti, c’est que les Strasbourgeois connaissent trop peu leur port. Beaucoup disent aussi qu’ils ne savent pas ce qui est rivière, canal, quels sont les risques d’inondation, etc. Cette connaissance assez faible fait qu’on ne s’identifie pas comme ville-port. Du côté du PAS, il faut trouver une manière de mettre le port sur la carte mentale. Aujourd’hui, il y a une signalétique unifiée, des bateaux de Batorama font le tour du port : ça marche très bien mais c’est encore confidentiel. Ce qui manque, c’est une vision de Strasbourg comme ville d’eau.

En quoi l’avenir de la ville se joue-t-il ici ?

En termes d’économie, c’est clairement là que ça se joue. Le scénario du pire serait que l’industrie se délocalise le long du GCO, on aurait à nouveau des industries le long d’une autoroute. Cela irait contre le sens de l’histoire même si la route est le moyen de transport favori des industries. Il faut résoudre ces questions logistiques dans les dix ans qui viennent. Pour cela, il faut montrer que la cohabitation est possible.

Le port peut-il être un accélérateur de transition ?

Complètement. Il est mieux armé qu’une zone industrielle lambda, a de l’espace pour accueillir de nouvelles formes d’éner gie voire en produire. Pour faire de l’écolo gie urbaine aussi. L’agence TER étudie s’il est possible de recréer le corridor forestier via l’ancien lit du petit Rhin [entre le bassin Vauban et la Coop. L’agence d’urbanisme et de paysage TER a redessiné le plan général du projet urbain Deux-Rives, notamment les espaces verts et/ou publics, NDLR]

Au fil de vos recherches, quelles politiques portuaires avez-vous trouvé particulièrement inspirantes ?

Le port de Rotterdam est très en avance sur le multimodal, mais c’est une exception car c’est aussi un port maritime et le plus grand port d’Europe. Il impose aux entreprises un ratio de transport fluvial et ferré pour diminuer la part des poids lourds. Il y a déjà quinze ans, il a créé une voie de fret dédiée parallèle au Rhin, ce qui lui donne une capacité de transport ferroviaire décuplée. Elle leur donne aussi une voie de secours en période d’étiage (basses eaux) ou de crue, or on sait que le régime des rivières sera de plus en plus extrême, en hautes et basses eaux. Il y a des périodes où le Rhin n’est pas navigable car les bateaux raclent le fond ou touchent les ponts. À Strasbourg, le fret ferroviaire partage la voie avec le TER et TGV. À Rotterdam, le port est plus résilient face à ces situations. Strasbourg va probablement essayer d’aller vers ce modèle, plus flexible et plus écologique.

Dans ce numéro, l’idée de frugalité revient à plusieurs reprises. Qu’en est-il dans vos recherches ? La frugalité, on ne l’a pas envisagée. Mais ce qui est intéressant, c’est la question des courtes distances. On commence à l’expéri menter à Strasbourg avec l’acheminement de marchandises du port à la plateforme quai des Pêcheurs puis au vélo, plutôt que direc tement du port à la ville via des poids lourds. Le port en tant que système de distribution pourrait améliorer la vie des Strasbourgeois, même si cela ne dépend pas que de lui.

— À lire

Antoine Beyer, Jean-Alain Héraud, Frédéric Rossano, Bruno Steiner, De la ville-port à la métropole fluviale. Un portulan pour Strasbourg, les Cahiers POPSU, éditions Autrement

Frédéric Rossano, La Part de l’eau. Vivre avec les crues en temps de changement climatique, éditions La Villette

L’Atlas de la Métrople fluviale et portuaire est disponible sur issuu.com

029

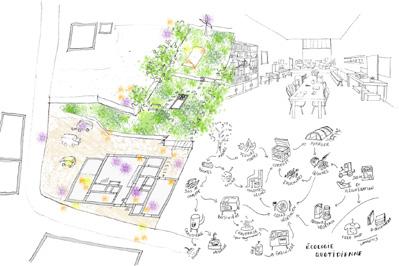

Le sujet des transitions préoccupe naturellement les étudiants, et beaucoup le placent au cœur de leur Projet de Fin d’Études (PFE).

À la fois réalistes et libérés de certaines contraintes, ces travaux sont l’occasion d’expérimentations audacieuses et ambitieuses. Elles sont autant d’inspirations possibles pour l’avenir, tant elles interrogent à la fois les espaces, les méthodes, les matériaux et le métier d’architecte. Voici quelques exemples de PFE soutenus à l’automne 2021.

Architectes du futur

Par Sylvia Dubost

Mi blô do - Un activateur culturel pour le rayonnement d’une capitale méconnue

Majoie Kpoviessi

Lieu Porto-Novo (Bénin) Direction Georges Heintz

Le programme

Avec la restitution par la France au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey, le gouvernement béninois lance le programme Bénin révélé, avec notamment la construction de quatre musées dans le pays. Majoie Kpoviessi s’est appuyé sur le programme pour celui de la capitale PortoNovo, qui doit mettre en valeur l’identité des ethnies présentes dans la ville. « Cet équipement est aussi l’occasion de résoudre les problématiques sociales et urbaines de la jeunesse.

L’analyse de Porto-Novo m’a conduit à ajouter des éléments au programme : un centre de documentation sur la construction en terre pour répondre à la thématique de l’identité culturelle et architecturale, un centre médico-social et culturel pour les jeunes qui doivent aujourd’hui se déplacer à Cotonou, et un embarcadère pour améliorer le trafic vers Cotonou. » Le site est situé au bord de la lagune qui rejoint la capitale économique. Les deux villes peuvent être reliées en 45 minutes par la route « s’il n’y a pas d’embouteillages, alors qu’on mettrait 35 minutes en bateau à tout moment… » L’embarcadère s’accompagne d’un centre nautique et d’un espace public accessible par tous les habitants, « où les pêcheurs peuvent vendre leur poisson, où on pourrait jouer au foot, où pourraient se tenir les danses des revenants. Ce serait une place pour la ville, ouverte toute la journée. Plutôt qu’un lieu maîtrisé et sous contrôle permanent, j’ai imaginé ce musée comme un activateur culturel, un lieu de dialogue avec la ville et ses habitants. »

030

ARCHITECTURE EN TRANSITIONS TRAVAUX D’ÉCOLE

Le musée marque l’entrée de ville avec une architecture à la fois traditionnelle et contemporaine, et un vaste espace public. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Un site avec plusieurs enjeux : politique, urbain et identitaire 1. Terrain vague 2. Lagune 3. Projet de musée 4. Pont désaffecté 5. Route nationale vers Cotonou 6. Bâtiment gouvernemental inachevé

Coupe d’un cône

1. Extracteur d’air chaud

2. Vitrage pour tamiser la lumière

3. Béton de latérite coulé sur place

4. Brise-soleil

5. Fenêtre à persienne

6. Flux d’air frais

7. Végétation pour créer de l’ombre

8. Salle d’exposition au sous-sol

Une architecture située

Le bâtiment est situé en entrée de ville et apparaît, avec sa terre rouge, comme un signal. « Mon travail de master portait sur l’identité architecturale des villes africaines après la décolonisation. La première conclusion était qu’elles ont du mal à s’appuyer sur leurs identités architecturales pré-coloniales. Je voulais montrer qu’on peut le faire. » La forme s’inspire du récit fondateur de la ville de Hogbonou (ancien nom de Porto-Novo), qui se déploie à partir d’une termitière jusqu’à devenir royaume.

Les espaces de forme conique font référence à cet édifice originel et sont reliés entre eux, comme dans une structure traditionnelle, où la maison du chef est placée au centre de la cour où se prennent les décisions et se partagent les récoltes.

La couleur rouge provient de la terre de barre (ou latérite), « présente partout sur le territoire. Elle fait partie de l’identité architecturale de la ville. » Majoie Kpoviessi l’utilise pour remplacer le sable dans la fabrication du béton. « L’extraction du sable marin pour le béton fait rétrécir le littoral. Pour le préserver, il était important d’innover. Le béton de latérite, peu exploré pourrait être intéressant pour les industriels. » Une partie du projet est en sous-sol, « et le volume de terre excavé peut contribuer à la construction. L’idée est d’utiliser massivement ce qu’on a.»

Une architecture bioclimatique

Le projet reprend d’autres méthodes tradi tionnelles, comme justement la construc tion en sous-sol et les murs très épais qui permettent l’inertie thermique. Les fenêtres réduites sont orientées en fonction de l’en soleillement, équipées de brise-soleils, et la forme conique offre une ventilation naturelle par tirage d’air chaud, « comme dans une termitière ».

Conclusion

« Ce projet doit un peu faire école. On peut être moderne en partant de notre histoire, notamment pour la construction de bâtiments publics, qui peuvent informer la jeunesse. Si les pays afri cains veulent exister sur la scène architecturale, il leur faut faire ce travail. »

Majoie Kpoviessi a obtenu pour ce projet le Premier prix Trophée béton en janvier 2022

032

❷ ❻ ❼ ❽ ❺ ❹ ❸❸ ❶

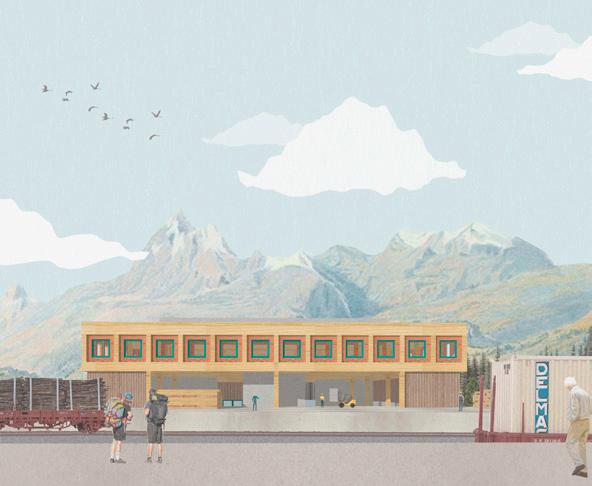

Lieu Longyearbyen (Svalbard) Direction Thierry Rey

Le site « Je voulais aborder la question des ressources : qu’est-ce qu’on va pouvoir construire et avec quoi ? Sachant que le secteur du bâtiment émet ¼ des gaz à effet de serre. Longyearbyen était l’endroit parfait pour ce sujet. » La ville plus septentrionale du monde, sur l’île du Spitz berg dans l’archipel du Svalbard (Norvège), dispose en effet de peu de ressources et dépend des matériaux et de la nourriture du

continent. Fondée pour exploiter le charbon, elle accueille essentiellement des étudiants et des touristes depuis que la plupart des mines ont fermé. « Les bâtiments sont des constructions préfabriquées donc facilement démontables. Le permafrost fond anormalement vite à cause de l’augmentation des températures et des construc tions s’effondrent. » Cela permet d’expérimen ter d’autres manières de construire.

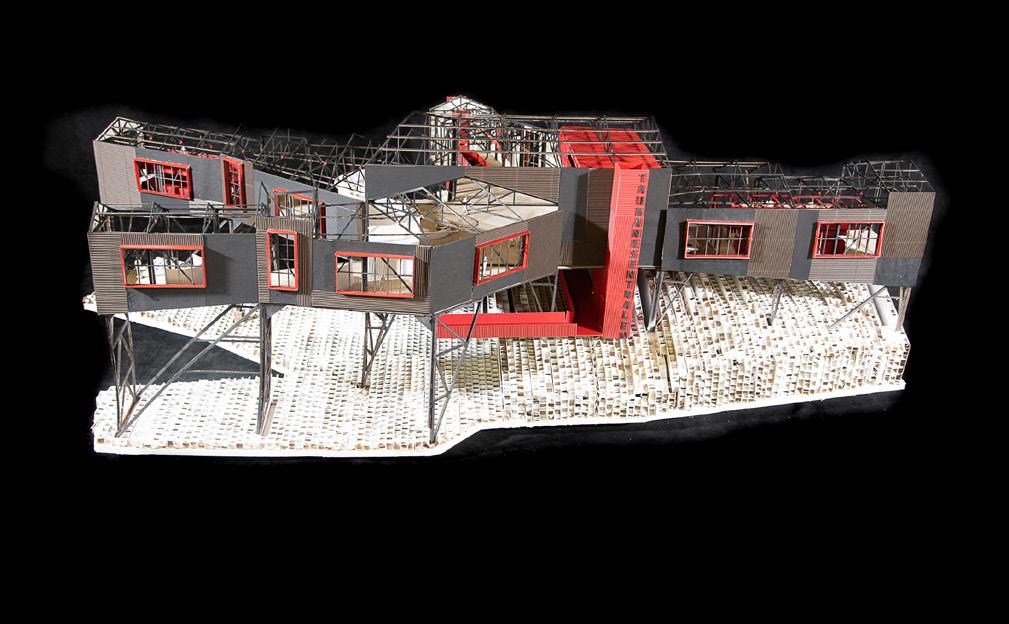

Composer avec l’existant. Réappropriation de la Taubenasentralen

Maria Pintz

1. Arrivée depuis de sensibilisation à Stockage. Ici, une extension permettra la culture en aquaponie.

La Taubenasentralen est un ancien centre d’acheminement au-dessus de la ville de Longyearbyen. La structure métallique est conservée et mise à nu pour révéler la qualité architecturale du lieu, à la forme singulière.

le port 2. Espaces d’exposition 3. Cuisine et cafétéria 4. Centre

l’aquaponie 5. Sauna 6.

❷ ❷ ❸ ❻ ❺ ❹ ❸ ❶

Une méthode

La compagnie qui exploite les mines a entamé un travail d’inventaire des matériaux issus des constructions abandonnées. L’organisation de cette base pour optimiser son utilisation a été la première phase, essentielle, du travail de Maria Pintz. « L’idée c’est vraiment qu’il puisse servir. Ce qu’il faut développer aujourd’hui, c’est l’accès aux banques de données de matériaux. J’ai classé celle-ci par matériaux et textures, pour montrer que le réemploi offre aussi une palette de possibilités, des matérialités authentiques, qui ont déjà vécu. »

Le bâtiment

La Taubenasentralen est un ancien centre d’acheminement, où le charbon arrivait par wagon des différentes mines et était redi rigé vers le port ou vers la centrale pour le chauffage. Il est actuellement utilisé pour des événements culturels. Sa forme singu lière résulte des cheminements des wagons. « Je la trouvais très belle. Il y a des charpentes métalliques intéressantes, et un rail qui peut être réutilisé pour accrocher des choses. J’ai d’abord voulu dénuder cette structure, la révéler. » Maria y insère de petits modules, construits à partir de matériaux piochés dans l’inven taire : cuisine-bar, jardin pédagogique et sauna. « C’est presque un bâtiment communautaire, car il n’y pas de lieu de rencontre au centre-ville. Il fait froid donc l’idée était de créer une sorte de grand salon sur la ville. » Ces modules pourraient être construits pas les habitants. « Mon projet doit servir de labo ratoire du réemploi de manière générale. » Elle aussi imagine une extension avec serre en hydroponie, atelier et stockage à étage. « Ici, le réemploi a ses limites : l’extension utilise une nouvelle technologie de pilotis qui s’adapte au sol, en mouvement permanent à cause de fonte du permafrost. » Le tout pourra être démonté et remonté facilement.

Conclusion

« Je voulais élaborer une méthode générale, des pistes pour le futur. On manque aujourd’hui de méthodologie quant à la question du réemploi. Ce projet a évidemment un aspect écologique mais je trouvais aussi plus beaux des lieux porteurs d’histoire, qui renouent avec le passé sans être un musée. »

Classification par matériaux

1. Bois

Structure Second œuvre Mobilier

2. Acier

Structure Second œuvre Mobilier

Extrait de l’inventaire des matériaux issus des bâtiments de Longyearbyen en réutilisables sur les chantiers.

Extrait de l’inventaire des matériaux issus des bâtiments de Longyearbyen en réutilisables sur les chantiers.

Dans la cafétéria / cuisine, de larges ouvertures découpent le paysage. La Taubenasentralen devient un espace communautaire, dans une ville où il y a peu de lieux de rencontre.

Plan général et phases de développement du projet

1. Voie ferrée vers le port

2. Alpha du Centaure, première cité du site, dédiée à la recherche

3. Vallée de Cérès, petites cités dédiées à l’agriculture et à l’industrie

4. Cité d’Orion, dédiée à l’observation des astres l’hiver et au sport l’été

❷ ❹ ❸ ❶

Lieu Antarctique

Le point de départ « Notre parti-pris est radical : et si on n’arrivait pas à faire la transition ? Si notre planète devenait invivable et l’Antarctique le seul lieu habitable ?

Ce projet est une bouée de sauvetage, une suite d’expérimentations, une mise en situation, qui permet de tester des systèmes de développement.

L’idée était aussi de créer un récit et nous l’avons présenté comme tel. » Il s’agit d’abord de réfléchir à l’accès et à la manière de développer les infrastructures. Des recherches sur le climat, la géographie et la géologie permettent de déterminer les sites et les phases de développement. L’équipe choisit une chaîne de cirques non loin de la mer de Ross, une situation relativement abritée et proche de la mer.

Les principes généraux

Les cités sont creusées dans la roche, la lumière apportée par le haut (ou par la face de la falaise). Chacune combine production et logements, avec une identité particulière. Elles sont reliées par des transports souterrains, qui forment avec les espaces de production un réseau nerveux central appelé Biostructure. On y cultive notamment de la spiruline, algue particulièrement nutritive. Les cités se développent selon des principes de biomimétisme, et par étapes : d’abord le port et la ligne ferroviaire, puis Alpha du Centaure (la première cité), la vallée de Cérès et enfin la Cité d’Orion.

Les structures sont en acier, toile, verre et bois. « Le coût énergétique est important mais une fois construites, les cités ne dégagent plus d’émissions. » La toile est un matériau particulièrement intéressant. « Lors d’une sortie dans l’espace, un astronaute encaisse des écarts de température de 300°C, protégé par une simple toile. C’est un matériau léger, solide, qui se manipule très bien et peut même être translucide. » On utilise aussi des matériaux de récupération. « On récupère les wagons des manèges sur les côtes inondées. Et on réemploie des

Terra Incognita

Au-delà du 60e parallèle

Léo Duvernay, Colas Mornet, Justin Sargenti

Direction Anne Jauréguiberry, Volker Ziegler et Andreea Grigorovschi

Le port Sur la mer de Ross, c’est le premier ensemble construit, qui permet d’acheminer les matériaux. La voie ferrée dessert les autres cités.

matériaux de l’aéronavale car ils sont taillés pour supporter les climats hostiles. »

Les logements sont réduits, pour optimiser l’espace. « Le minimum pour l’individu, le maxi mum pour l’espace collectif. Nous créons beaucoup de sous-espaces pour permettre l’intimité, que chacun trouve sa place ou sa façon de vivre. Nous ne voulions pas être dogmatiques mais créer des opportunités. »

Les typologies des logements sont différentes pour chaque cité : 4 habitants pour Alpha,

8 pour Orion et 20 dans la vallée de Cérès. « Cela correspond à différentes manières de vivre en société [famille, colocation, communauté, NDLR]. Il faut repenser tous nos référentiels, dans ce lieu où l’on voit toute la galaxie tour ner sur elle-même. » Des logements pour qui, d’ailleurs ? On commence par des chercheurs, puis « tous les gens qui veulent venir sont les bienvenus, à condition de participer à la Biostructure. C’est une société ouverte, accueillante, qui fonctionne en harmonie. »

← Alpha du Centaure Arrivée vers la falaise et la façade des logements creusés dans la roche. En bas, la gare.

↓ Alpha du Centaure, coupe

1. Galeries avec espaces publics Réservoir de spiruline et accumulateur de chaleur Grande serre recouverte de toile pour la culture de spiruline Agora Pôle universitaire Vers la falaise et les logements

038

2.

3.

4.

5.

6.

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

Conclusion

« C’est un exercice théorique, qui n’a pas vocation à exister. Nous nous sommes libérés des contraintes pour imaginer l’architecture de l’après. Et avons développé des idées qui pourraient être reprises et appliquées, comme le fait de travailler vers la profondeur pour créer des espaces abrités, utiliser le tissu comme matériau de construction, cultiver la spiruline dans des bassins qui descendent en spirale… » Des idées mues aussi par le désir de redéfinir leur futur métier. « L’architecture a toujours été transdisciplinaire. Les Modernes l’ont trop souvent réduite à un espace, à la plastique des choses. Pour s’en ressaisir, il faut repenser l’Abri, dans sa dimension climatique et énergétique. » Cité d’Orion

La Cité d’Orion Logements pour habitants de Cérès

La Cité d’Orion Logements pour habitants de Cérès

039

↓ La

1. Lieu d’observation céleste et espace social. Il est recouvert de toile 2. Biostructure vivrière 3. Biostructure pour production d’énergie et stockage 4. Transport vers les autres cités 5. Logements

6 à 8

← Vallée

La place du village. Les coques abritent des logements pour une vingtaine de personnes. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺

Le Tiers atelier*

Vers une union climatique. La géographie du bassin versant du Rhin, une nouvelle forme de métropole

* Aymeric Bey – Gaël Biache – Alice Brigand – Tom Coutant – Elise Dalmasso – Joris Le Calvez – Téo Nicolas

Direction François-Frédéric Muller et Jérôme Villemard

* Aymeric Bey – Gaël Biache – Alice Brigand – Tom Coutant – Elise Dalmasso – Joris Le Calvez – Téo Nicolas

Direction François-Frédéric Muller et Jérôme Villemard

Le projet en deux mots Sept étudiants (une gageure administrative !) pour un projet à l’échelle de l’Europe. Un travail collectif pour eux essentiel, « qui ouvre les possibles et nous raccroche à une réalité profes sionnelle : nous ne travaillerons jamais seuls. » En ces temps de confinement, le Tiers Ate lier est parti de son environnement immé diat. « On a beaucoup regardé le fossé rhénan, ce qu’on pourrait y faire. Cela nous a conduit à dézoomer au fur et à mesure. En nous intéressant aux enjeux climatiques, nous voulions aussi ap porter une vision à grande échelle. » Leur sujet porte alors sur l’ensemble du Bassin versant du Rhin, 70 millions d’habitants soit 16% de population européenne.

Le biorégionalisme

Le Tiers atelier s’appuie sur la théorie du biorégionalisme, qui détermine les territoires non plus à partir des frontières administra tives mais de leurs caractéristiques naturelles et culturelles. Il s’appuie pour élaborer son projet sur plusieurs ensembles et sous-en sembles.

— Écorégion : ce sont les grands ensembles, les pays climatiques caractérisés par leur géomorphologie, géologie, climat, sols, ressources en eau, faune et flore. L’Europe se découpe en six écorégions : continentale,

040

atlantique, boréale, arctique, méditerra néenne, montagnarde. Chacune est impactée de manière particulière par le changement climatique. Dans le projet du Tiers atelier, ces écorégions sont les nouvelles frontières intérieures de l’Europe. Elles forment l’Union climatique.

— Géorégion : une échelle plus petite, définie par une chaîne de montagne, un fleuve. Un bassin versant, comme celui du Rhin par exemple, est une géorégion, qui en l’occur rence traverse plusieurs écorégions.

— Morphorégion : à une échelle encore plus petite, « elle se définit par l’activité humaine qui s’y est installée. C’est une zone de rencontre entre les Hommes et le territoire. Ce sont aussi des identités. Pour les gens qui habitent le long du Rhin, l’identité se forme aussi par le fleuve. »

Le Tiers atelier a identifié six morphoré gions, qui s’articulent en ce qu’il appelle une géométropole, « une forme particulière de mé tropole, basée non plus uniquement sur l’activité humaine et son implantation, mais prenant en compte les composantes climatiques et géographiques. »

6 morphorégions, 6 enjeux, 6 projets

Le Tiers atelier s’appuie sur les initiatives suggérées par la Commission européenne dans le Pacte Vert pour l’Europe, en pro pose une application concrète et reformule certains principes : « Réflexion frugale de l’architecture, construction d’un imaginaire géographique, mise en résonnance des enjeux climatiques avec l’imaginaire collectif. »

1. Rhin alpin – aux sources du Rhin Quand les glaciers ne seront plusLa réhabilitation des stations de sport d’hiver en parc protecteur

« Replanter des arbres est le moteur pour le projet. Cela permet de maintenir les sols, de protéger les villages et les habitations » et de maintenir une ac

Les six morphorégions

1. Rhin Alpin

2. Haut Rhin

3. Rhin Supérieur

4. Rhin Moyen

5. Rhin inférieur

6. Delta du Rhin

tivité économique, en l’occurrence l’agrofores terie et le développement d’activités touristiques adaptées au nouveau climat. Dans ce parc de 20 000ha, le Tiers atelier imagine notamment une unité de production de bois associée à un centre pédagogique. Le bois est exporté à l’échelle de la géométropole par voie ferrée.

2. Haut Rhin – entre le lac de Constance et Bâle

Vers une continuité du vivant - Un sentier de randonnée pour sensibiliser à la biodiversité

L’activité humaine, notamment les nombreux barrages hydroélectriques, met à mal les cor ridors écologiques et des biotopes. Le Tiers atelier les reconstitue à travers un sentier de

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

randonnée reliant des modules permettant de réimplanter de la biodiversité. Les héberge ments pour les randonneurs, traités de ma nière écologique, sont aussi des lieux de vie au cœur du village. Par ailleurs, « des espaces ouverts, installés le long du sentier, permettent de se peut se poser face aux éléments. Le sentier est vecteur de projet, il recrée le lien perdu entre la vie humaine et la biodiversité. »

← Rhin Alpin : Le bois de construction issu des nouvelles structures d’agroforesterie, implantées dans les anciennes stations de ski, est transporté vers les villes de la géométropole via le réseau de géomobilités.

↓ Haut Rhin : Un nouveau sentier de randonnée relie Bâle au lac de Constance. Les passages au-dessus du fleuve permettent aussi de reconstituer les couloirs écologiques.

4. Rhin moyen – de Mayence à Düsseldorf « C’est la région qui nous a le plus question nés, on ne savait pas trop quoi y faire… » Ce territoire Unesco, marqué par un patrimoine historique important et aux paysages quelque peu muséifiés, devient ainsi le lieu de la première assemblée de l’Union climatique, avec déambulation et débats dans les rues de Coblence.

3. Rhin supérieur – entre Bâle et Mayence

Un couloir métropolitain - Départ d’une géomobilité

La position centrale offre l’opportunité de mettre en place un réseau transport en commun fluvial. Ici, le moteur du projet est la création et la transformation de ports et de gares fluviales, notamment dans des lieux iso lés. La gare de Kehl est notamment étendue et réaménagée pour accueillir des péniches. Un campus agro-artisanal à Mannheim est connecté à la ville avec un grand marché cou vert. Ce réseau se prolonge jusqu’au delta. Par ailleurs, la centrale nucléaire de Biblis,

5. Rhin inférieur – la Ruhr Habiter un sol instableDensifier un territoire marqué par l’exploitation minière « Ici, la crise économique et sociale est forte et la crise climatique va accentuer les problèmes, notamment ceux liés à la qualité des logements. » Le Tiers atelier transforme une parcelle mi nière en quartier mixte. Les infrastructures minières sont transformées en logement so ciaux, lieu de production et parc qui rappelle le passé du lieu. Un réseau de train et de canaux fait le lien avec l’axe de géomobilités.

042 à l’arrêt, devient le lieu symbolique pour installer le Parlement climatique. Elle com prend également une médiathèque, un centre média, le siège du GIEC…

6. Delta

S’adapter à la montée des eauxUne coopérative agricole en milieu salé

Le Tiers atelier propose ici la mise en réseau de fermes de taille modeste où les techniques traditionnelles de culture en terre salée sont remises en œuvre. Ce réseau est lui aussi connecté au réseau des géomobilités pour le transport fluvial de la production.

En conclusion « L’un des objectifs de ce projet était de trouver des moyens de faire de la crise climatique un moteur de projet. Nous voulions revenir à la base de ce qu’est l’architecture : des gens qui essayent de réfléchir au bien commun et à une meilleure façon d’habiter ensemble. Pour nous, ce projet est aussi le moyen de révéler un territoire, de ra conter une histoire et de décloisonner la discipline architecturale. »

Quelques définitions

Bassin versant

Un bassin versant ou bassin hydrographique est une portion de territoire délimitée par des lignes de crête et irriguée par un même réseau hydrogra phique : une rivière avec tous ses affluents.

Biorégionalisme

Ce courant de pensée né dans les années 60 est bien défini dans le texte fondateur de Peter Berg et Raymond Dasmann, Reinhabiting California (1977). La biogrégion fait « référence au contexte géographique autant qu’au contexte cognitif – à savoir aussi bien à un lieu qu’aux idées qui ont été développées à propos des manières de vivre en ce lieu ».

Rhin supérieur : la centrale nucléaire de Biblis, à l’arrêt, accueille désormais le parlement climatique

044 TRIBUNES Par Éric Albisser Éric Albisser est architecte et maître de conférences en Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ENSAS PROLONGER LES ÉTUDES SUPÉRIEURES POUR APPRENDRE À FAIRE ENSEMBLE

Le chaos climatique est indubitablement amorcé, chacun a dû le ressentir durant ce nouvel été de tous les extrêmes. Le contrôle des émissions de gaz à effet de serre est une urgence absolue, prioritaire, vitale. C’est démontré, qui n’a pas compris ? Pour être au maximum décarbonées et s’adapter aux nouveaux aléas environnementaux les pro ductions matérielles de l’humanité – nour riture, bâtiments, équipements – se doivent de muter, et en beauté si ça n’est pas trop demander.

Toutes les pratiques de tous les acteurs sont à interroger, adapter, rediriger et à relier entre-elles, pour répondre à la complexité holistique du défi. Et sans aboutir à une four milière cyber-contrôlée, s’il vous plait.

Toutes les écoles sont aujourd’hui face à cette responsabilité : intégrer fondamenta lement les préoccupations écologiques et mésologiques. Dispenser aux étudiants des notions-clés pour comprendre les rapports au milieu de l’être humain et de la matière. Développer des postures collaboratives pour imaginer les outils d’une conception concer tée avec les autres acteurs. Pour savoir quoi faire concrètement, et comment, en tenant compte de tous les paramètres agissants. Mobiliser nos capacités collaboratives, croi ser les enseignements au sein des ENSA et avec ceux d’autres écoles, d’ingénierie, géo graphie, botanique, hydraulique, économie… Or, depuis la réforme LiMaDo en 2005, il a fallu intégrer notions environnementales et outils numériques à un cursus raccourci d’une année, tout en conservant au projet sa place essentielle sans exclure des enseigne ments d’autres champs. Un cursus extrê mement compact en a résulté, maillé par un

réseau très dense de contrôle continu, de plus en plus mal vécu par tous. Le rythme et la densité d’informations à engrammer favo risent un engorgement intellectuel impropre à l’appropriation de notions complexes, à leur articulation et à la maturation de l’esprit critique.