I. Bertini C. Luchinat F. Mani Chimica

seconda edizione

Ivano Bertini

D ipartimento di Chimica

Università degli Studi di Firenze

Claudio Luchinat

D ipartimento di Chimica

Università degli Studi di Firenze

Fabrizio Mani

D ipartimento di Chimica

Università degli Studi di Firenze

Copyright ©2011,2004 C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera,di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce. Fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale) nei limiti del 15% di ciascun volume possono essere effettuate dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68,commi 4 e 5,della legge 22 aprile 1941,n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati SIAE o con altre modalità indicate dalla SIAE

Per riproduzioni a uso non personale (per esempio:professionale,economico o commerciale) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume.

Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a:

Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno (AIDRO)

Corso di Porta Romana 108 20122 Milano e-mail:segreteria@aidro.org e sito web:www.aidro.org

L’editore,per quanto di propria spettanza,considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La riproduzione a mezzo fotocopia degli esemplari di tali opere esistenti nelle biblioteche è consentita,non essendo concorrenziale all’opera. Non possono consi-derarsi rare le opere di cui esiste,nel catalogo dell’editore,una successiva edizione,le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche.

Redazione:Natalia Nanni

Fotocomposizione:CompoMat srl,Configni (RI)

Disegni:Claire Billiotte,Roberto Sfondrini,CompoMat srl

Copertina:Claire Billiotte

Prima edizione:2004

Seconda edizione:settembre 2011

Ristampa 4321020112012201320142015

Realizzare un libro è un’operazione complessa,che richiede numerosi controlli:sul testo,sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra loro. L’esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro rivolgersi a:

C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana - viale Romagna 5 - 20089 Rozzano (MI) fax 02 52 202 260 - e-mail:redazione@ceaedizioni.it www.ceaedizioni.it

Stampato da GECA Industrie grafiche via Magellano,11 - Cesano Boscone (MI) per conto della CEA,Casa Editrice Ambrosiana viale Romagna,5 20089 Rozzano (MI)

Indice generale

1

Il modello atomico della materia

1.4

1.6

1.L1

2

Il modello strutturale dell’atomo: il nucleo

3 Il modello strutturale dell’atomo: l’elettrone

4

4.1

Il legame covalente

4.7

delle regole per la scrittura delle formule di struttura

4.A1

5

5.1

Il legame ionico

6

6.1

Le interazioni di Van der Waals e il legame idrogeno

7 Il legame metallico

7.1 I metalli: legame e struttura (un modello semplificato)

7.2

7.3

7.4 Configurazione elettronica e proprietà elettriche

7.A1L’energia del legame metallico

7.L1 L’idrogeno è un metallo, per Giove!

7.L2

8

Lo stato solido

8.1 Il modello ideale dello stato solido

8.2 Le strutture dei composti ionici

8.3 I reticoli dei solidi con struttura molecolare e covalente

8.4 Alcune proprietà dei solidi correlate al legame chimico

8.A1 I reticoli cristallini e le celle elementari

8.A2 Altri esempi di strutture di composti ionici

9

Lo stato gassoso e lo stato liquido della materia

9.1 Il modello strutturale dello stato gassoso

9.2 I gas reali

9.3 Lo stato liquido

9.4 Lo stato vetroso o amorfo

9.A1 Un modello strutturale dei gas reali: l’equazione di Van der Waals 187

9.A2 Il discostamento dei gas reali dal comportamento ideale

9.L1 In volo col “più leggero dell’aria”: l’estinzione dei dirigibili

10

Stechiometria

10.1 Significato quantitativo delle

11

Transizioni di stato e diagrammi di stato per sistemi a un componente

11.1 Introduzione

11.2 Gli aspetti termodinamici delle transizioni di stato e la trasformazione liquido-gas

11.3 La transizione solido-gas

11.4 La transizione solido-liquido

11.5Entalpie di vaporizzazione, sublimazione e fusione e proprietà strutturali219

11.6 Diagrammi di stato a un componente

11.A1L’effetto Joule-Thomson e il funzionamento degli impianti frigoriferi

11.A2 I gas reali

11.L1 Alla scoperta dei diagrammi di stato

12

I sistemi a più componenti

12.1Le

12.2 La

12.3 Spostamento dell’equilibrio: la solubilità e il principio di Le Chatelier-Braun240

12.4 Le soluzioni ideali e le proprietà colligative241

12.5 Proprietà elettriche delle soluzioni245

12.6 I sistemi dispersi246

12.7 Ripartizione di un soluto fra solventi immiscibili249

12.8 I diagrammi di stato a due componenti249

12.9 Le soluzioni solide253

12.A1Tensione superficiale, tensioattivi, viscosità e tribochimica254

12.L1La pressione osmotica, le fleboclisi e la salatura delle sostanze alimentari256

12.L2Le bevande “gassate” e l’embolia dei subacquei257

13 I sistemi a composizione variabile: l’equilibrio chimico in fase gassosa

13.1 L’aspetto fenomenologico dell’equilibrio

261

13.2 Gli effetti di erturbazioni esterne sullo stato di equilibrio di una reazione268

13.3 Termodinamica delle reazioni

13.A1Energia libera di una reazione e temperatura

13.A2Costante di equilibrio ΔG 0 e temperatura

13.L1L’inquinamento atmosferico dovuto agli ossidi di azoto: un’applicazione dei principi della termodinamica a problemi quotidiani280

14

Gli equilibri in fase liquida

14.1 Gli

14.A1 Sostanze anfiprotiche: un esempio di risoluzione di equilibri simultanei più complessi

15 Precipitazione e ridiscioglimento di composti ionici poco solubili

16

Cinetica chimica

16.1 Gli aspetti termodinamici e cinetici di una reazione 329

16.2 La velocità di una reazione 330

16.3 Cinetica delle reazioni del I ordine 333

16.4 Il meccanismo delle reazioni 335

16.5 La teoria delle collisioni 338

16.6Catalisi

16.7 Reazioni fotochimiche 345

16.A1 Cinetica delle reazioni del II ordine

16.L1La legge di azione di massa 347

16.L2La combustione degli idrocarburi nei motori a scoppio e la marmitta catalitica: aspetti cinetici e termidinamici 348

16.L3L’ozono: manca dove è necessario e abbonda dove è nocivo; un effetto delle reazioni fotochimiche 350

17 Elettrochimica

17.1 Le pile 355

17.2 Il potenziale di elettrodo358

17.3 La pila e l’equilibrio chimico365

17.4 I metalli e gli equilibri elettrochimici367

17.5 I potenziali standard e alcuni equilibri particolari369

17.6 Celle a concentrazione373

17.7 La cinetica nelle reazioni di ossidoriduzione374

17.8 Elettrolisi374

17.9 Sovratensione378

17.10 Conducibilità delle soluzioni di elettroliti378

17.A1Titolazioni di ossidoriduzione380

17.A2Cicli termodinamici per specie con più di due numeri di ossidazione383

17.L1 Batterie primarie e secondarie di uso comune384

17.L2 Le celle a combustibile386

17.L2 Processi elettrochimici industriali387

18 Le sostanze elementari

18.1 Introduzione

18.2 Strutture delle sostanze elementari

18.3 La reattività delle sostanze elementari

18.4 Criteri per l’ottenimento delle sostanze elementari 399

19 Alcune serie di composti inorganici

19.1 Composti binari con idrogeno

19.2 Composti binari con ossigeno: ossidi

19.3 Composti binari con gli alogeni: alogenuri

19.4 Idrossidi basici e idrossidi acidi o ossoacidi

19.5 Composti comuni in chimica inorganica

19.6 Acqua, ammoniaca e composti ad esse collegati

19.7 Proprietà degli elementi di transizione, lantanoidi, attinoidi e loro derivati424 19.8 Le proprietà magnetiche delle sostanze

19.9 Il colore delle sostanze

19.A1Il

20 Chimica organica

21

Alcune regole di nomenclatura chimica

Prefazione

Abbiamo preparato una seconda edizione. Tre i motivi:il primo è il successo editoriale,che va condiviso con la Casa Editrice; il secondo è l’esigenza di razionalizzare,ripulire e migliorare il testo,anche aiutandosi con nuove figure; il terzo è l’esigenza di seguire l’evoluzione nel tempo dell’insegnamento della Chimica. Relativamente a quest’ultimo punto occorre dire che in Italia c’è un assestamento continuo dei corsi universitari e dei relativi contenuti. Un libro di testo cerca di “tenere la barra a dritta”e di dare tutti i contenuti essenziali della materia,nella consapevolezza che,per ragioni di durata e di impostazione dei corsi,ogni docente,anche in dipendenza dalla nuova organizzazione in “scuole”,intese come coordinamento di percorsi didattici,farà le scelte che riterrà più opportune. Inoltre la “ontologia”della Chimica,ovvero la definizione rigorosa e univoca delle parole,su cui deve esserci consenso,è in continua evoluzione attraverso commissioni ad hoc della IUPAC. Chi avrebbe detto che non si sarebbe più potuto dire concentrazione molare,giacché nella nuova ontologia esiste solo la grandezza fisica concentrazione di quantità di sostanza? In questa “ridefinizione”,il simbolo della grandezza fisica è c minuscolo. Analoga rivoluzione riguarda la concentrazione molale,ora indicata con b. Parimenti,ci siamo fatti violenza per eliminare di fatto l’atmosfera,così cara ai chimici di una certa età,non perché la IUPAC non lo avesse già raccomandato da tempo,ma perché molte tabelle di valori numerici di grandezze termodinamiche sono ancora riferite alla pressione di una atmosfera,che ora non è più la pressione standard. Vogliamo sperare che questa puntigliosa trasformazione non troverà forti opposizioni presso i docenti italiani. È bene comunque che le giovani leve,oltre ai docenti,usino solo termini rigorosi,gli unici che in prospettiva troveranno posto in un contesto di Information and Communication Technology

Ultimo punto:abbiamo ceduto alla pressione dei colleghi per introdurre domande ed esercizi alla fine di ogni capitolo. Ovviamente ciò non dovrebbe dispensare dal fare riferimento al libro di Stechiometria.

Firenze,luglio 2011

Gli Autori

Il modello atomico della materia

Argomenti

1.6

1.L1

1.1La materia

1.1.1La

realtà e i modelli

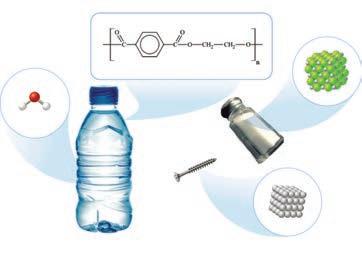

Le sostanze naturali e quelle prodotte artificialmente si presentano alla nostra vista e all’indagine scientifica sotto gli aspetti più diversi e con una pressoché infinita varietà di proprietà (fig.1.1).

Il primo scopo della scienza chimica è quello di interpretare e razionalizzare la costituzione,il comportamento e le proprietà della materia che ci circonda. Tutti i principi,le leggi,i postulati della scienza chimica sono fondati su tre pilastri fondamentali:il modello atomico della materia, il modello elettronico dell’atomo e il modello del legame chimico.

Figura 1.1 La materia che ci circonda è un miscuglio complicato di innumerevoli sostanze differenti nelle diverse fasi, solida,liquida,gassosa. Tuttavia, non c’è niente né in questa foto (aria,acqua,terra,piante, marmo,cemento,terracotta, metallo,gomma,ecc.),né nell’intero Universo,che non possa essere ricondotto ad atomi di un numero limitato di elementi diversi. (La foto ritrae un angolo del giardino della Reggia di Caserta).

La materia è tutto ciò che ha una massa e occupa un volume

Stati di aggregazione vedi paragrafo 1.6

Perché il termine modello ? Lo scienziato che voglia capire un sistema materiale cerca di ricavarne il maggior numero di dati sperimentali con la maggiore accuratezza possibile. Su queste basi,utilizzando le proprie conoscenze matematiche e fisiche,costruisce un modello ideale che possa giustificare con buon accordo il maggior numero di dati sperimentali. Quanto più i risultati sperimentali trovano la loro giustificazione nel modello ideale,tanto più esso è adeguato a spiegare il sistema materiale naturale. Tuttavia ciò non significa che il sistema sia fatto esattamente come il modello ideale. Si può solo dire che quest’ultimo rappresenta il modo in cui il sistema materiale si presenta ai nostri metodi di indagine sperimentale. Mano a mano che sono ricavati dati sperimentali nuovi,o più fini e accurati,e sono utilizzati metodi di calcolo matematico più raffinati,il modello può essere modificato o sostituito:la realtà,ovviamente,non è cambiata! Dal punto di vista didattico,e nella fattispecie nell’insegnamento della chimica,i modelli rappresentano strumenti per spiegare le proprietà della materia. Per una stessa proprietà della materia sono a disposizione modelli diversi,la cui complessità dipende da quanto dettagliata ed esauriente vuole essere la spiegazione del dato sperimentale.

1.1.2 Gli individui chimici

Le proprietà delle sostanze naturali e artificiali,in una parola della materia,si presentano all’indagine scientifica rivelandone la struttura atomica. Sulla base del modello atomicodella materia,infatti,è possibile razionalizzare in uno schema semplice gli innumerevoli aspetti in cui la materia si presenta macroscopicamente ai nostri occhi e ai metodi di indagine scientifica (fig.1.2). Tutta la materia che ci circonda è costituita da miscele omogenee o eterogenee di sostanze pure o individui chimici (fig.1.3). Queste miscele esistono in uno o più dei tre stati di aggregazione (par. 1.6):solido,liquido,gassoso. Misceleomogenee di sostanze pure sono,per esempio e in prima approssimazione,l’acqua del mare oppure l’aria. Ciascuna di esse costituisce un sistema monofasico,intendendo per faseuna parte di un sistema separata dal resto del sistema da superfici limite fisicamente definite e caratterizzata da proprietà chimiche e fisiche costanti al suo interno. Le quantità relative delle sostanze pure che compongono le miscele omogenee possono variare entro limiti più o meno ampi.

Figura 1.2 Acqua,plastica,cloruro di sodio,ferro:le proprietà di queste sostanze,e di tutte le sostanze,vengono spiegate sulla base di modelli.

Una miscela eterogenea è un sistema contenente più fasi fisicamente distinte le une dalle altre. Esempi ne sono due liquidi immiscibili,o un qualunque liquido in cui siano presenti dei solidi,galleggianti in superficie o accumulati sul fondo (fig.1.4). Nella vita di tutti i giorni siamo circondati da miscele eterogenee (fig.1.5).

Una sostanzapura è un sistema omogeneo,solido,liquido o gassoso,che possiede una composizione definita e costante in qualunque modo essa sia preparata e che tale rimane anche sotto un certo ambito di sollecitazioni esterne.

Figura 1.3 La materia,sotto qualunque forma si presenti,può essere sempre ricondotta ad atomi.

Una sostanza pura è un sistema omogeneo che possiede una composizione definita e costante e che tale rimane anche sotto un certo ambito di sollecitazioni esterne

Una sostanza pura,infine,può essere elementare o composta: una sostanza elementare è costituita da atomi della stessa specie (par. 1.2.2),cioè da atomi di uno stesso elemento chimico:per esempio,l’ossigeno elementare contiene atomi del solo elemento ossigeno. Un composto è costituito da atomi di due o più specie diverse,cioè da almeno due elementi diversi presenti in rapporti costanti; per esempio,l’acqua è un composto costituito dai due elementi idrogeno e ossigeno. La composizione dell’acqua è costante:un atomo di ossigeno per ogni due di idrogeno. Tale composizione rimane immutata quando l’acqua liquida,per riscaldamento,passa allo stato di vapore e quando,per raffreddamento,passa allo stato solido. Il cloruro di sodio è un composto costituito dagli elementi cloro e sodio:il rapporto fra gli atomi di cloro e sodio è costante e uguale a uno. I componenti più abbondanti dell’acqua marina sono l’acqua (oltre il 95% in peso),il cloruro di sodio,il cloruro di magnesio e l’ossigeno. Le sostanze elementari ossigeno e azoto sono i principali componenti dell’aria,che contiene anche argo e il composto diossido di carbonio (fig.1.6).

Benzina Acqua

Acqua (a)(b)

Gesso

Figura 1.4 Miscele eterogenee liquido-liquido (a,due fasi e un solo stato di aggregazione) e liquido-solido (b,due fasi e due stati di aggregazione).

Isotopi vedi paragrafo 1.2.2

L’ossigeno gassoso, O2 ,è una sostanza elementare perché contiene atomi di un unico elemento. L’acqua, H2O, è un composto perché contiene atomi di due elementi diversi

Figura 1.5 Legno,terra,stoffa, sabbia sono miscele eterogenee.

Figura 1.6 Componenti principali dell’aria seccaespressi come percentuale in volume.

crosta terrestre

Silicio 25,7 %

Ossigeno 49,5 %

Figura 1.7 Percentuali (in peso) degli elementi principali presenti nella crosta terrestre,in tutta la Terra e nell’Universo.

Alluminio 7,4 %

Ferro 4,7 %

Calcio 3,4 %

Sodio 2,6 %

Potassio 2,4 %

Magnesio 1,9 %

Idrogeno 0,9 %

Titanio 0,6 %

Altri 0,9 %

intera Terra Universo

Configurazione degli atomi di H e He vedi paragrafi 3.5 e 2.L3

Elementi artificiali vedi paragrafo 2.4

Nichel 2,39 % Zolfo 1,93 % Calcio 1,13 %

1,09 %

1,40 %

Né l’acqua marinané l’aria sono composti,giacché la composizione di campioni diversi può essere diversa; inoltre la composizione non rimane costante durante una trasformazione di fase. Facendo evaporare acqua salata si libera acqua allo stato di vapore e la composizione della soluzione varia; raffreddandola si separa ghiaccio puro con conseguente aumento relativo delle sostanze disciolte,finché a un certo punto si separa una mescolanza solida di ghiaccio e sali.

Da quanto detto risulta che tutta la materia naturale è in ultima analisi costituita da atomi; in particolare è costituita da 90 specie atomiche diverse e per la maggior parte (circa il 98% in peso) da una decina di elementi soltanto (fig.1.7). Se si considera l’Universo finora esplorato con gli attuali metodi di indagine,due elementi da soli,l’idrogeno e l’elio,ne costituiscono circa il 97% della massa totale. Non è un caso che gli atomi di questi elementi siano quelli più semplici fra tutti (par. 3.5). L’elemento più semplice in assoluto,l’idrogeno,può essere considerato alla base di tutti gli altri elementi e all’origine dell’Universo(vedi par. 2.L3).

1.1.3 Gli elementi naturali e artificiali: le oltre cento specie atomiche

In natura si trovano 90 specie atomiche differenti,dette elementinaturali . Ad essi vanno aggiunti altri elementi che non esistono in natura (o almeno non esistono più),ma che sono stati preparati artificialmente (par. 2.4). Il primo elemento artificiale,il numero 43,a cui fu dato il nome di tecnezio,fu prodotto dagli italiani Emilio Segrèe Carlo Perriernel 1937. L’elemento 61,il promezio, fu prodotto nel 1945 da J.A. Marinsky (USA). Gli elementi dal 93 in poi (elementi transuranici) sono stati sintetizzati in tempi diversi a partire dagli anni ’40 del Novecento. Per i metodi di preparazione di questi ultimi si rimanda al paragrafo 2.4. A tutt’oggi (maggio 2011) sono noti 22 elementi artificiali,cioè gli elementi 43,61 e 93-112. Per l’elemento 112,l’Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC,www.iupac.org) ha ufficializzato il nome copernicio (Cn) nel febbraio 2010 (†).

ISBN-978-88-08-18135-0

In tabella 1.1 sono riportati il nome e l’etimologia di tutti gli elementi noti,insieme alla data e agli autori della loro scoperta o,nel caso degli elementi artificiali,della loro preparazione. Nella tabella è riportato anche il simbolo di ciascun elemento,cioè il modo convenzionale e sintetico in cui ogni elemento viene rappresentato. Sono riportati anche altri dati caratteristici,che saranno spiegati in seguito (par. 1.3.2).

Tabella 1.1 I nomi,i simboli degli elementi e alcune proprietà atomiche NomeNomeSimboloNumeroPeso DataScopritore (**) Etimologia del nome (***) elementoIUPAC atomicoatomico standard (*) scoperta AfnioHafniumHf72178,49(2)1923 D. Coster (Ol)Lat., Hafnia,Copenaghen AlluminioAluminiumAl1326,9815386(8)1827F. Woehler (Ge.)Lat., alumen,allume AmericioAmericiumAm95[243] 1944A. Ghiorso (USA)America AntimonioAntimonySb51121,760(1)remota Lat., antimonium,stibium ArgentoSilverAg47107,8682(2)remota Lat., argentum ArgoArgonAr1839,948(1)1894L. Raleigh (GB)Gr., argòn,non attivo ArsenicoArsenicAs3374,92160(2)1250A. Magnus (Ge)Lat., arsenicum AssioHassiumHs108[277] 1984Darmstadt/DubnaAssia,regione della Germania AstatoAstatineAt85[210] 1940E. Segre (USA)Gr., astathès,instabile AttinioActiniumAc89[227] 1899A. Debierne (Fr)Gr., aktìnos,raggio AzotoNitrogenN714,0067(2)1772D. Rutherford (GB)

Gr., a-zotòkos,che non dà vita; Gr., nìtron,salnitro (nitrato di sodio), ghennào, generare

BarioBariumBa56137,327(7)1808H. Davy (GB)Gr., bar`ys,pesante BerkelioBerkeliumBk97[247] 1950G.T. Seaborg (USA)Berkeley,USA BerillioBerylliumBe49,012182(3)1828F,Woehler (Ge)Gr., bèryllos,berillo BismutoBismuthBi83208,98040(1)1753C. Geoffreoy (Fr)

BohrioBohriumBh107[264] 1981Darmstadt N. Bohr BoroBoronB510,811(7)1808H. Davy (GB)

BromoBromineBr3579,904(1)1826A.J. Balard (Fr)Gr., bròmos,puzzo

CadmioCadmiumCd48112,411(8)1817F. Stromeyer (Ge) CalcioCalciumCa2040,078(4)1808H. Davy (GB)Lat., calx -alcis,calce CalifornioCaliforniumCf98[251] 1950G.T. Seaborg (USA)California CarbonioCarbonC612,0107(8)remota Lat., carbo -onis,carbone CerioCeriumCe58140,116(1)1803J. Berzelius (Sve)Ceres,l’asteroide Cerere CesioCaesiumCs55132,9054519(2)1860R. Bunsen (Ge)Lat., caesium,azzurro-verdastro CloroChlorineCl1735,453(2)1774K.W. Scheele (Sve)Gr., chloròs,verde giallastro CobaltoCobaltCo2758,933195(5)1739G. Brandt (Sve)Ted., Kobold,folletto di miniera CopernicioCoperniciumCn112[285] 1996Darmstadt N. Copernico CriptoKryptonKr3683,798(2)1898W. Ramsay (GB)Gr., kr´ypton,nascosto CromoChromiumCr2451,9961(6)1797L. Vauquelin (Fr)Gr., chròma,colore CurioCuriumCm96[247] 1944G.T. Seaborg (USA)P. e M. Curie DarmstadtioDarmstadtiumDs110[281] 1994Darmstadt Darmstadt,Germania DisprosioDysprosiumDy66162,500(1)1866L. de Boisbaudran (Fr)Gr., d´ys-pròsiton,difficilmente accessibile DubnioDubniumDb105[262] 1970Berkeley/DubnaDubna,Russia EinstenioEinsteiniumEs99[252] 1952A. Ghiorso (USA)A. Einstein ElioHeliumHe24,002602(2)1868W. Ramsay (GB)Gr., hèlios,sole ErbioErbiumEr68167,269(3)1843C.G. Mosander (Sve)Ytterby,Svezia EuropioEuropiumEu63151,964(1)1896E. Demarcay (Fr)Europa

Lat., cadmìa,ossido di zinco impuro di ossido di cadmio Lat., borax,borace,dall’arabo buraq,bianco Lat., bisemutum,dall’alto tedesco wiss-mut,estratto dalla località di Wiesen (Sassonia)

(†) Sono stati riportati anche gli elementi con numero atomico da 113 a 118 ma al maggio 2011 la IUPAC non ha ancora convalidato la scoperta.

Domande(*)

1.1 Una mole di carbonio contiene circa:(a) seimila miliardi di miliardi di atomi; (b) sei milioni di miliardi di miliardi di atomi; (c) seicentomila miliardi di miliardi di atomi?

1.2 Spiegare quali sono le differenze fra una sostanza pura,o individuo chimico,come per esempio ossigeno,e una miscela gassosa, come per esempio aria.

1.3 La massa degli atomi della maggior parte degli elementi sta nell’intervallo

( a ) 10 26 10 25 kg

( b ) 10 28 10 27 kg

( c ) 10 24 10 23 kg ?

1.4 Spiegare perché è possibile identificare una sostanza pura con una formula mentre non lo è per un miscuglio.

1.5 Il simbolo S indica la specie atomica zolfo e un atomo di zolfo,mentre la sostanza elementare è identificata con la formula S 8 . Spiegare il motivo di queste due differenti simbologie.

1.6 La costante di Avogadro è circa: 10 14 , 10 24 ,o 10 34 mol 1 ?

1.7 Spiegare quali sono le differenze fra una sostanza pura,o individuo chimico,e una miscela omogenea.

Esercizi

1.1 Quanti atomi ci sono in 5,00 g di carbonio? E in 5,00 g di zinco?

1.2 La percentuale in moli dell’ossigeno nell’atmosfera è 20,9% e quella dell’azoto è 78,1%. Qual è il loro rapporto in peso?

1.3 Quanto pesano 4,826 moli di piombo?

1.8

Perché la massa atomica del nuclide 12 C (12, esatto) è minore di quella dell’elemento carbonio (12,011)?

1.9 Perché il valore numerico del numero di massa è simile al peso atomico?

1.10 Atomo ed elemento sono sinonimi?

1.11 La densità (massa per unità di volume) di una stella di neutroni è circa: 10 5 volte, 10 10 volte o 10 15 volte quella di una stella come il nostro Sole,fatta di idrogeno ed elio?

1.12 Elemento e sostanza elementare sono sinonimi?

1.13 Perché il peso atomico standard del fluoro (18,9984032(5)) è molto più preciso di quello del piombo (207,2(1))?

1.14 L’energia cinetica e l’energia potenziale sono due forme di energia possedute dalla materia:a quale di queste energia è legata la temperatura del materiale?

1.15 Quanti femtosecondi ci sono in un minuto?

1.4 Il peso atomico standard del rame è 63,546 e il suo isotopo più abbondante (63 Cu ,69,15%) ha una massa relativa di 62,9296. Qual è la massa relativa dell’altro isotopo, 65 Cu ?

1.5 Qual è l’energia cinetica media di una mole di particelle a 298 K? E quella di due moli di particelle alla stessa temperatura?

(*) Risposte e soluzioni a domande ed esercizi sono disponibili sul sito della casa editrice,all’indirizzo www.ceaedizioni.it,nella pagina dedicata a questo volume.

Il modello strutturale dell’atomo:il nucleo 2

Argomenti pag.

2.1 Le forze di legame nel nucleo................................................................... 21

2.2 Distribuzione naturale dei nuclidi stabili ................................................. 24

2.3 Decadimento radioattivo .......................................................................... 25

2.4 Gli elementi transuranici ........................................................................... 35

2.A1 Le particelle fondamentali della materia ................................................. 36

2.A2 La fissione nucleare controllata ................................................................ 38

2.L1 Alcune tappe fondamentali nella scoperta della fissione nucleare ....... 39

2.L2 La radioattività nella vita quotidiana ....................................................... 41

2.L3 L’origine degli elementi ............................................................................ 44

2.1Le forze di legame nel nucleo

2.1.1Il

difetto di massa

Come già accennato nel paragrafo 1.2.1,il nucleo,ha un volume circa 1015 volte più piccolo di quello dell’intero atomo di cui costituisce la parte centrale:in esso è concentrata la maggior parte della massa atomica. Il nucleo è costituito da particelle più piccole,che si chiamano nucleoni e possono essere di due tipi aventi masse simili (tab.1.4): protone,con carica uguale a quella dell’elettrone ma di segno contrario,e neutrone,privo di carica. Protoni e neutroni possono esistere anche liberi,cioè non vincolati nel nucleo di un atomo. Il neutrone libero tuttavia è una particella instabile,che tende a decadere in un protone e un elettrone. Si ha una probabilità del 50% che un neutrone libero rimanga intatto per 886 s. Il protone libero,invece,è una particella stabile e si stima che debbano passare più di 1025 anni perché la probabilità di trovarlo intatto si riduca al 50%. La prima domanda che si pone è come sia possibile che cariche dello stesso segno stiano confinate in un volume molto piccolo quale quello nucleare,giacché cariche dello stesso segno dovrebbero respingersi e quindi,in mancanza di vincolo,allontanarsi l’una dall’altra. Ma ciò non accade e sperimentalmente si trova che occorre spendere energia per scindere un nucleo nei nucleoni costituenti. Esiste infatti un tipo di forza di attrazione che,alle distanze tipiche fra i nucleoni nel nucleo,è circa 100 volte maggiore della forza di repulsione elettrostatica tra i protoni (e circa 1010 volte maggiore dell’attrazione elettrostatica fra il nucleo e l’elettrone dell’atomo di idrogeno). Essa è genericamente chiamata forza forte (fig.2.1).

Struttura dell’atomo vedi paragrafo 1.2.1

I nucleoni del nucleo sono attratti da forze 1010 volte più intense dell’attrazione elettrostatica fra nucleo ed elettroni esterni

Figura 2.1 Diagramma dell’energia potenziale per l’interazione nucleo-protone. La forza forte fa sì che un protone che si avvicina a un nucleo possa entrare a farne parte,rimanendo intrappolato nella buca di potenziale che trova una volta superata la barriera dovuta alla repulsione elettrostatica esercitata dagli altri protoni.

Quark vedi paragrafo 2.A1

Il difetto di massa è la massa che neutroni e protoni perdono quando entrano a far parte del nucleo

energia potenziale

diametro nucleare (circa 1 fm)

distanza del protone dal nucleo

Oltre a protoni e neutroni,sono note molte particelle con masse maggiori o minori dei nucleoni. In particolare,si ritiene che la forza forte che tiene insieme i nucleoni nei nuclei sia esercitata attraverso il continuo scambio fra i nucleoni di parte della loro massa sotto forma di particelle chiamate mesoni. È come quando due cani si scambiano un osso strappandoselo di bocca:l’osso si stacca dalla bocca di uno dei due cani che,tuttavia,nel tentativo di resistere,è tirato verso l’altro. Le particelle nucleari fin qui menzionate sono formate a loro volta da altre particelle ritenute elementari,chiamate quark (par. 2.A1). Le forze di attrazione fra quark sono alcuni ordini di grandezza più intense di quelle fra nucleoni.

Una caratteristica importante dei nucleoni è che essi,quando fanno parte di un nucleo,hanno massa minore di quella che possiedono quando sono liberi e in stato di quiete. Poiché energia e massa sono correlate l’una all’altra dall’equazione di Einstein

E = mc 2

dove c è la velocità della luce nel vuoto (2,998 · 108 m s 1),si può considerare che la perdita di massa dei nucleoni quando entrano a far parte di un nucleo corrisponda all’energia con cui essi sono legati nel nucleo. Quando si volesse scomporre il nucleo e liberare i nucleoni costituenti,si dovrebbe fornire al sistema un’energia pari alla differenza di massa fra nucleoni liberi e nucleoni legati. La perdita di massa,infine,dipende dal tipo di nucleo di cui il nucleone fa parte. Per esempio,un nuclide 16O ha massa 15,994915 uma ed è costituito da 8 neutroni,8 protoni e 8 elettroni. Ai fini del calcolo delle masse,esso si può considerare costituito da 8 neutroni e 8 nuclidi 1H. La somma delle masse di queste particelle libere è ( 8 · 1 , 008665uma ) + ( 8 · 1 , 007825uma ) = 16 , 131925uma

Perciò i componenti del nucleo hanno perso complessivamente una massa pari a 16 , 131925uma 15 , 994915uma = 0 , 137010uma

Questa perdita di massa si chiama difettodi massa. In generale il difetto di massa è dato da:(numero di protoni Z · massa del nuclide 1H) + (numero di neutroni N massa di un neutrone) massa del nuclide.

Invece di considerare un singolo nuclide,ci si può riferire a una mole del nuclide ed esprimere il difetto di massa in g mol 1. Riprendendo l’esempio del nuclide 16O, il difetto di massa derivante dalla formazione di una mole di 16O diventa 0,13701 g mol 1. L’energia liberata,nelle unità del sistema SI,è

E = mc 2 = 0 , 137 · 10 3 ( kgmol 1 ) · 9 , 0 · 10 16 ( m 2 s 2 ) = 1 , 23 · 10 13 Jmol 1 )

Si noti che la massa deve essere espressa in kg. Si noti anche che 12000 miliardi di joule sono una grande quantità di energia. Volendo fare un confronto,la combustione di una mole di metano libera 890 kJ.

2.1.2L’energiadi legamemedia per nucleone

Un nucleo ha energia tanto più bassa quanto maggiore è il numero di nucleoni che lo compongono e quanto maggiore è la forza che li tiene uniti,ovvero quanto maggiore è l’energia necessaria per scomporlo nei suoi costituenti. Quest’ultima si definisce energia di legame. Tale energia è facilmente calcolabile,come nel caso del nuclide 16O,attraverso il difetto di massa. Tuttavia questa quantità cresce sempre col numero di nucleoni costituenti e perciò è di scarso interesse per stabilire se un nucleone sia più fortemente legato in un nucleo o in un altro o se due nuclei più piccoli siano più stabili del nucleo somma. A tal fine è significativa,invece,l’energia di legame media per nucleone,ovvero l’energia corrispondente al difetto di massa divisa per il numero di nucleoni. La perdita media di massa di ciascun nucleone quando entra a far parte di un nucleo è la misura di quanto fortemente questo nucleone sia legato nel nucleo stesso. Essa è indicata come El/A,dove El sta per energia di legame e A, numero di massa,è la somma dei protoni e dei neutroni (par. 1.2.2).

Riportando in un diagramma l’energia di legame media per nucleone in funzione del numero di massa A dei nuclidi che esistono in natura,si ottiene la figura 2.2. Il nuclide 1H con A = 1 ha,per definizione,difetto di massa zero,giacché è costituito da un unico nucleone,non legato ad altri. Man mano che aumenta il numero di nucleoni,aumenta rapidamente anche El/A finché i nuclidi con A > 12 hanno El/A compreso nell’intervallo 7 , 3–8 , 7 · 10 8 kJmol 1 . I nuclidi con valore massimo di El/A sono quelli con A da 25 a 60. La diminuzione dell’energia di legame per nucleone nei nuclidi successivi è dovuta alla crescente repulsione elettrostatica fra protoni,mano a mano che il loro numero aumenta. Da questo diagramma risulta che, se si riesce a “fondere”insieme,per esempio,un protone e un neutrone,per dare un nucleo di deuterio 2H,i due nucleoni subiscono una perdita di massa pari a 1 , 2 10 8 kJmol 1 ciascuno. Se si fondessero due nuclei di 2H per dare un nucleo di 4 2 He ,i nucleoni subirebbero un’ulteriore perdita di massa,giacché El/A sarebbe ora 7 · 10 8 kJmol 1 . La fusione nucleare (par. 2.3.4),quindi,è un modo per ottenere energia. Anche se si spezza un nucleo pesante,per esempio 235U,in due nuclei più piccoli,l’energia di legame per nucleone complessiva aumenta,e di nuovo si libera

Fusione nucleare vedi paragrafo 2.3.4

Figura 2.2 Energia di legame media per nucleone dei nuclidi in funzione del loro numero di massa.

24 CAPITOLO 2MIl modello strutturale dell’atomo: il nucleo

Figura 2.3 Confronto fra l’energia liberata dalla combustione di 16 g di metano (CH4) e quella ottenuta dalla fissione di 16 g di 235U.

Combustione di 16 g di CH4 (una mole di CH4)

→ 890 kJ ≡ 0,247 kWh (1 J ≡ 1 W s)

≡ 1 lampadina da 15 W accesa per 16h 27 min.

Fissione nucleare

vedi paragrafo 2.3.4

Momento magnetico

vedi paragrafo 3.4

ISBN-978-88-08-18135-0

Fissione di 16 g di 235U (0,07 mol di 235U) → 1,2 × 109 kJ ≡ 3,33 105 kWh (1 J ≡ 1 W s)

≡ 100 000 lampadine da 15 W accese per 22h 13 min.

energia. Questo è il principio della fissione nucleare (par. 2.3.4),che,nel caso di 235U,libera una quantità di energia pari a 1 , 7 10 10 kJmol 1 (fig.2.3).

2.2Distribuzione naturale dei nuclidistabili

Si possono definire stabili quei nuclidi che,anche a causa di barriere di potenziale che si oppongono al loro decadimento,rimangono inalterati per un tempo così lungo da rendere impossibile l’accertamento delle loro eventuali trasformazioni con gli strumenti attualmente a nostra disposizione. In natura esistono circa 260 di tali nuclidi,con Z o A o ambedue diversi,che si possono considerare stabili. Analizzando la distribuzione dei nuclidi stabili in funzione dei numeri,pari o dispari,di protoni e neutroni,si ha che di gran lunga maggiore è il numero di nuclidi stabili con Z e N pari; poi vengono quelli con solo Z o solo N dispari e pochissimi sono quelli con Z e N ambedue dispari (tab.2.1). Esiste quindi una tendenza dei protoni e,separatamente,dei neutroni,ad appaiarsi. Infatti,neutroni e protoni posseggono un momento magnetico (par. 3.4) e tendono quindi ad accoppiarsi a due a due con momento magnetico opposto.

Tabella 2.1 Distribuzione dei nuclidi stabili in relazione al numero di protoni e di neutroni

Nuclidi ZNA

156 pari pari pari

51 pari dispari dispari

51 disparipari dispari

4 disparidispari pari

Dati ricavati da T-2 Nuclear Information Service,Los Alamos National Laboratory,ultimo aggiornamento dicembre 2010.

Se si rappresentano i nuclidi stabili in un diagramma (fig.2.4) che riporti Z sulle ascisse e N sulle ordinate,si ha idea di quale rapporto fra neutroni e protoni possa dare nuclidi stabili. A parte 1H e 3He,il numero di neutroni è sempre uguale o maggiore rispetto al numero di protoni:per nuclidi leggeri, N e Z sono uguali o quasi, mentre per nuclidi pesanti N diventa sempre maggiore. Se si traccia una retta a 45° bisecante il quadrante N–Z,la fascia alla quale corrispondono nuclidi stabili si allontana da questa retta all’aumentare di Z

Gli equilibri in fase liquida

Argomenti pag.

14.1 Gli equilibri acido–base in soluzione acquosa....................................... 285

14.2 Applicazioni degli equilibri acido–base.................................................. 295

14.3 Le soluzioni tampone ............................................................................. 301

14.4 Le curve di distribuzione delle specie ..................................................... 304

14.5Gli acidi e le basi di Lewis ....................................................................... 306

14.6 Gli equilibri coinvolgenti ioni complessi ............................................... 307

14.A1 Sostanze anfiprotiche: un esempio di risoluzione di equilibri simultanei più complessi........................................................................ 308

14.A2 Le titolazioni acido–base ....................................................................... 310

14.L1 Il tampone carbonato nel sangue e il “mal di montagna” ...................316

Le soluzioni sono sistemi omogenei a cui si possono estendere le leggi dell’equilibrio chimico discusse per la fase gassosa. In questo capitolo si trattano gli equilibri acido-base e gli equilibri di complesso-formazione.

14.1Gli equilibri acido-base in soluzione acquosa

14.1.1Le prime teorie sugli acidi e sulle basi

Per un lungo periodo di tempo le sostanze acide e basiche sono state classificate empiricamente in base a proprietà quali il sapore aspro (gli acidi) o liscivioso (le basi). Fu il chimico svedese Svante Arrheniusil primo nel 1887 ad associare le caratteristiche acido-base a precise proprietà chimiche delle sostanze:secondo la sua teoria,le sostanze che si dissociano in acqua dando ioni idrogeno sono acide,mentre sono basiche le sostanze che,dissociandosi in acqua,danno ioni idrossido:

HCl H2 O → H + + Cl

NaOH H2 O → Na + + OH

La neutralizzazione di un acido con una base corrisponde alla formazione di molecole di acqua da parte di questi due ioni

H + + OH → H 2 O

Tale teoria limita il campo di esistenza degli acidi e delle basi alla presenza dell’acqua come solvente e limita il numero di sostanze che si comportano da acidi o da basi a quelle che possiedono atomi di idrogeno o gruppi OH. Le sostanze che hanno

Un acidosecondo Arrhenius si dissocia in acqua dando ioni H+ mentre una base in acqua dà ioni OH–

Una reazione acido-base secondo Brønsted-Lowry è il trasferimento di un protone dall’acido alla base

proprietà acide o basiche sono in realtà molto più numerose di quelle che rientrano nella teoria di Arrhenius e inoltre esiste un comportamento acido-base anche in solventi diversi dall’acqua.

È necessario quindi un modello più generale degli acidi e delle basi,che non sia vincolato a un determinato solvente o alla presenza stessa di un solvente.

14.1.2Il modellodi Brønsted-Lowrydegli acidi e delle basi

Secondo questo modello,proposto indipendentemente e quasi contemporaneamente nel 1923 da Johannes Nicolaus Brønsted e Thomas Martin Lowry,si definisce acidouna qualunque sostanza che sia capace di cedere uno ione idrogeno (protone) a un’altra sostanza in una reazione chimica; base è invece una sostanza che riceve questo ione idrogeno dall’acido. Tale definizione non è legata a un particolare tipo di solvente in cui la reazione debba avvenire,e neppure alla presenza stessa di un solvente. È limitata tuttavia dal requisito che siano presenti protoni da scambiare.

Esempi di reazione acido-base secondoBrønsted-Lowry sono

Figura 14.1 Esempi di meccanismi di reazione acido-base secondo Brønsted.

Il meccanismo molecolare attraverso il quale avvengono queste reazioni implica la rottura del legame covalente polare che lega l’atomo di idrogeno a un non metallo, con formazione di un nuovo legame fra l’idrogeno e la base (fig.14.1). Si noti che H 3 O + non è la sola specie che si ottiene per protonazione dell’acqua. In realtà, H + interagisce con un numero variabile di molecole d’acqua:la specie H 9 O + 4 è la più abbondante. Spesso,per brevità si trova scritto anche H + . Alcuni degli esempi riportati mostrano che gli acidi e le basi di Arrhenius sono casi particolari di acidi e basi di Brønsted:il meccanismo della reazione 14.1 indica che la reazione di “dissociazione”in acqua di un acido secondo Arrhenius è in realtà una reazione dell’acido con il solvente che agisce da base,reazione che comporta il trasferimento di uno ione idrogeno dal primo al secondo. Nondimeno è mantenuta talvolta la dizione “dissociazione”di un acido o di una base,pur intendendo la sua reazione acido-base con il solvente.

La prima considerazione che emerge dagli esempi riportati e dal meccanismo di reazione mostrato nella figura 14.1 è che un acido agisce come tale solo se è in presenza di una base e viceversa. La seconda considerazione è la seguente:dalla rea-

zione fra un acido e una base,cioè dal trasferimento di un protone dall’acido alla base,si formano due specie che hanno proprietà l’una di una base e l’altra di un acido. Si prenda infatti la reazione 14.1

HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl

acido 1 base 2 acido 2 base 1

HCl,che ha ceduto uno ione idrogeno,si trasforma nella base Cl (chiamata base coniugata di HCl perché da esso derivata per perdita di un protone),mentre H 2 O , che ha acquistato un protone,si trasforma nell’acido H 3 O + (chiamato acidoconiugato di H 2 O perché derivato da essa per addizione di un protone). Le coppie H 3 O + / H 2 O e HCl / Cl sono quindi dette coppie coniugate acido-base.

Alcune sostanze pure,come H 2 SO 4 , NH 3 (liq) e H 2 O ,danno luogo a reazioni di trasferimento del protone da una molecola a un’altra

2H 2 O H 3 O + + OH

2CH 3 COOH CH 3 COO + CH 3 COOH + 2

2NH 3 NH + 4 + NH 2

2H 2 SO 4 H 3 SO + 4 + HSO 4 (14.4)

Queste reazioni,il cui equilibrio comunque è spostato a sinistra,sono dette di autoprotolisio di autoionizzazione

14.1.3Gli equilibriacido-base in acqua

L’equilibrio acido-base in soluzione è un equilibrio in fase omogenea e quindi obbedisce alle leggi dell’equilibrio chimico. Il solvente può essere acqua,acido acetico, ammoniaca liquida,ecc.,ma gli equilibri in acqua sono di gran lunga i più importanti e saranno quelli qui trattati.

Gli equilibri da considerare sono

1) l’equilibrio di un acido HA con l’acqua,già visto:

HA + H 2 O A + H 3 O + acidobasebaseacido coniugataconiugato

2) l’equilibrio di una base B con l’acqua:

B + H 2 O BH + + OH baseacidoacidobase coniugatoconiugata

3) l’equilibrio in acqua fra un acido e una base quando gli equilibri 1) e 2) sono spostati a sinistra. In questo caso l’equazione chimica si scrive come:

HA + B A + BH + acidobasebaseacido coniugataconiugato

Se si vuol far reagire un acido con una base occorre sapere in che senso è spostato l’equilibrio,cioè se i reagenti effettivamente reagiscono fra loro oppure se la quantità dei prodotti nella miscela di equilibrio è trascurabile rispetto a quella dei reagenti.

Definizione della costante di equilibrio vedi paragrafo 13.1.1

Come esempio del caso 1) si prenda la reazione

HNO 3 + H 2 O NO 3 + H 3 O +

L’applicazione della legge di azione di massa a questa reazione porta all’espressione della costante di equilibrio,che è costante a una data temperatura,in funzione delle concentrazioni di quantità di sostanza (par. 13.1.1)

K eq = [NO 3 ][H 3 O + ] [HNO 3 ][H 2 O] (14.5)

Il suo valore è una misura di quanto la reazione sia spostata a destra e quindi esso stesso è una misura della tendenza di HNO 3 a cedere un protone all’acqua. Si definisce costanteacida, K a ,il seguente rapporto

K a(HNO3 ) = [NO 3 ][H 3 O + ] [HNO 3 ] ∼ = 20

Analogamente,per una base (caso 2)

NH 3 + H 2 O NH + 4 + OH si definisce costante basica, K b ,il rapporto

K b(NH3 ) = [NH + 4 ][OH ] [NH 3 ] = 1 , 8 · 10 5

Equilibrio acido-base vedi paragrafo 14.1.5

La forza di un acido (o di una base) è espressa dalla Ka (o Kb)

Si noti che K a e K eq differiscono l’una dall’altra per il fattore [H 2 O] al denominatore. Ciò trova giustificazione nel fatto che,in una soluzione diluita, [H 2 O] può essere presa uguale alla concentrazione del solvente puro(*). Il caso 3) sarà discusso in seguito (par. 14.1.5).

La costante acida e la costante basica rispettivamente di un acido e di una base sono prese come misura della forzadi un acido o di una base,cioè della tendenza che essi hanno a cedere uno ione H + all’acqua (l’acido) o ad acquistare uno ione H + dall’acqua (la base). Un valore grande della K a o della K b (> 1) significa chela reazione è spostata a destra:si parla in questi casi di acidi o basi forti o fortissimi: valori piccoli di K a o K b (< 1) indicano acidi o basi deboli o debolissimi.

(*) La concentrazione dell’acqua pura è 1000g 18 , 02gmol 1 = 55 , 5moldm 3

Una sua reazione con acidi o basi diluiti non la cambia in modo apprezzabile. Perciò [H 2 O] si considera costante e si ingloba nella K a = K = K eq · [H 2 O] . Inoltre,come negli equilibri in fase gassosa,la costante di equilibrio dovrebbe essere espressa in funzione delle concentrazioni «relative»,cioè divise per la concentrazione dello stato standard. Nel caso dei soluti,la concentrazione dello stato standard è 1 mol dm–3,mentre nel caso del solvente,lo stato standard è il solvente medesimo allo stato puro e quindi la concentrazione relativa del solvente nella soluzione è presa uguale a 1 (vedi anche nota alla tabella 14.1). In questa formulazione, [H 2 O] = 1 e K a = K eq

Chimica organica 20

Argomenti pag.

20.1 Introduzione............................................................................................ 439

20.2 Gli idrocarburi alifatici............................................................................ 440

20.3 Gli idrocarburi aromatici ........................................................................ 449

20.4 Il petrolio................................................................................................. 450

20.5 I derivati degli idrocarburi...................................................................... 453

20.6 Gli amminoacidi, le proteine, gli acidi nucleici e l’ingegneria genetica ........................................................................... 478

20.1Introduzione

I composti del carbonio con l’idrogeno formano le sostanze organiche. Bastano questi due elementi per dare origine a innumerevoli composti,diversi per composizione o struttura. Oltre a carbonio e idrogeno,sempre presenti,i composti organici possono contenere pochi altri elementi:ossigeno,azoto,alogeni,zolfo,fosforo sono quelli più comuni. L’appellativo di chimica organica e quello di sostanze organiche risalgono agli inizi del XIX secolo,quando si pensava,erroneamente,che queste sostanze potessero essere sintetizzate soltanto da organismi viventi,animali o vegetali,o ricavate da essi,in contrapposizione con la chimica inorganica e i composti inorganici,cioè i minerali.

I termini “chimicaorganica”e “chimica inorganica”sono tuttora rimasti per distinguere due categorie differenti di sostanze:il numero,la complessità strutturale e la reattività dei composti organici del carbonionon hanno confronto con i composti di tutti gli altri elementi.

L’esistenza di un numero enormemente grande di composti organici del carbonio probabilmente è giustificata dal fatto che il carbonio forma legami con se stesso, C C ,e con idrogeno, C H ,più forti di quelli che realizza con la maggior parte degli altri elementi. Nella tabella 20.1 sono confrontate le entalpie di legame di C e Si con altri elementi per dare un’idea quantitativa della stabilità relativa dei legami, ad esempio C C , C H e C O rispetto a Si Si , Si H e Si O

Tabella 20.1 Energia (kJ mol–1) di alcuni legami del carbonio e del silicio X ΔH (C – X) ΔH (Si – X)

C 347 285 Si285 222 H 413 318

O 356 452

N305— S272293 P264— Cl340397 F485 390

Isomeria vedi paragrafo 4.12.1

La formula generale degli alcani è CnH(2n+2)

Le formule molecolari delle sostanze organiche non sono di aiuto per prevederne le strutture,perché ci possono essere molte sostanze strutturalmente diverse che pure hanno la medesima formula molecolare (par. 4.12.1). Dal punto di vista strutturale,le sostanze organiche sono formate da uno scheletro di atomi di carbonio (eventualmente ci possono essere anche atomi di pochi altri elementi) legati fra loro con legami covalenti,semplici o multipli,e legati ad altri atomi,prevalentemente di idrogeno. Queste concatenazioni di atomidi carbonio formanosia catene,lineari o ramificate,che anellichiusi. Per semplificare la rappresentazione strutturale degli anelli,i simboli degli atomi di carbonio e di idrogeno spesso sono omessi.

anello del benzene (C6H6) anello dell’imidazolo (C3H4N2)

anello del cicloesano (C6H12)

Il modello di legame che caratterizza la quasi totalità delle sostanze organiche è quello covalente che lega gli atomi nelle molecole le quali,a loro volta,interagiscono reciprocamente con interazioni elettrostatiche di van der Waals. Il legame covalente può estendersi a centinaia o migliaia di atomi di carbonio in sostanze con grande peso molecolare ( 10 3 ÷ 10 5 ) chiamate macromolecole o polimeri. I composti ionici sono invece relativamente poco numerosi.

I composti che stanno alla base di tutta la chimica organica sono quelli contenenti i soli atomi di carbonio e idrogeno:sono chiamati idrocarburi,e si dividono in alifatici o aromatici in base alle caratteristiche strutturali e di legamee allaloro reattività. Atomi diversi dal carbonio (eteroatomi) o gruppi di atomi contenenti eteroatomi possono sostituire uno o più atomi di idrogeno. Essi sono chiamati gruppi funzionali e impartiscono alle sostanze proprietà specifiche.

20.2Gli idrocarburi alifatici

20.2.1Gli

alcani

Gli alcani sono sostanze molecolari in cui ciascun atomodi carbonio forma quattro legami σ (sono chiamati anche idrocarburi saturi) con altri quattro atomi,di carbonio e di idrogeno; in questi composti ciascun atomo di carbonio è al centro di un tetraedro:

La formula generale di questi composti è C n H (2n +2) ,con n = 1 , 2 , 3 , 4 ... ecc.

Il primo termine di questa serie omologa di composti ( n = 1 ) è il metano,il secondo ( n = 2 ) è l’etano,e così via (tab.20.2). La formula e la struttura di ciascuno di questi composti può essere ricavata da quelle del composto che lo precede nella tabella 20.2 sostituendo un atomo di H con il gruppo CH 3 , metile. Il gruppo CH 3 può sostituire un atomo di idrogeno del propano appartenente a un atomo di carbonio terminale o al carbonio centrale:in corrispondenza si costruiscono due formule di struttura diverse,e quindi due composti diversi con formula molecolare uguale (isomeri),vedi par. 4.12.

Tabella 20.2 Formule e alcune proprietà degli alcanipiù semplici

Nome Formula Tfus (°C) Tfeb (°C)Numero di isomeri con la stessa formula molecolare del n-alcano(*)

Isomeria vedi paragrafo 4.12

n-UndecanoC11H24 25,6195,8

n-DuodecanoC12H26 9,6216,3

n-TridecanoC13H28 6,0230

n-TetradecanoC14H30 5,5251

n-PentadecanoC15H32 10,0268 4357

n-EsadecanoC16H34 18,1280

n-EptadecanoC17H36 22,0303

n-OttadecanoC18H38 28,0308

n-NonadecanoC19H40 32,0330

n-EicosanoC20H42 36,4343 366319

n-EneicosanoC21H44 40,4356

n-DuocosanoC22H46 44,4368

n-TricosanoC23H48 47,4380

n-TetracosanoC24H50 51,1391

n-PentacosanoC25H52 53,340236797588

n-TriacontanoC30H62 66,04504111846763 (*) n-alcano sta per normal-alcano,cioè l’alcano a catena lineare non ramificata.

Un manuale di Chimica per i corsi del primo anno di tutte le facoltà scientifiche, oggi giunto alla sua seconda edizione con una nuova veste, un nuovo apparato iconografico e importanti aggiornamenti. L’iconografia si avvale dei programmi di grafica 3D per meglio rendere la tridimensionalità degli orbitali, delle molecole e delle strutture cristalline. Il testo è stato diffusamente arricchito e aggiornato, in accordo con le indicazioni della IUPAC e con il

Sistema Internazionale delle unità di misura.

Al termine di ogni capitolo è stato inserito un efficace apparato di autoverifica, con domande ed esercizi che trovano soluzione sul sito della casa editrice, nella pagina dedicata al volume.

GLI AUTORI

Ivano Bertini

Professore ordinario di Chimica

Dipartimento di Chimica

Università degli Studi di Firenze

Claudio Luchinat

Professore ordinario di Chimica

Dipartimento di Chimica

Università degli Studi di Firenze

Fabrizio Mani

già Professore ordinario di Chimica

Dipartimento di Chimica,

Università degli Studi di Firenze

Allegato al libro, La CHIMICA pieghevole, un sunto intelligente di leggi e concetti della Chimica da tenere sempre a portata di mano

BERTINI*CHIMICA 2ED

ISBN 978-88-08-18135-0